Énée portant son père Anchise, en 2 mn

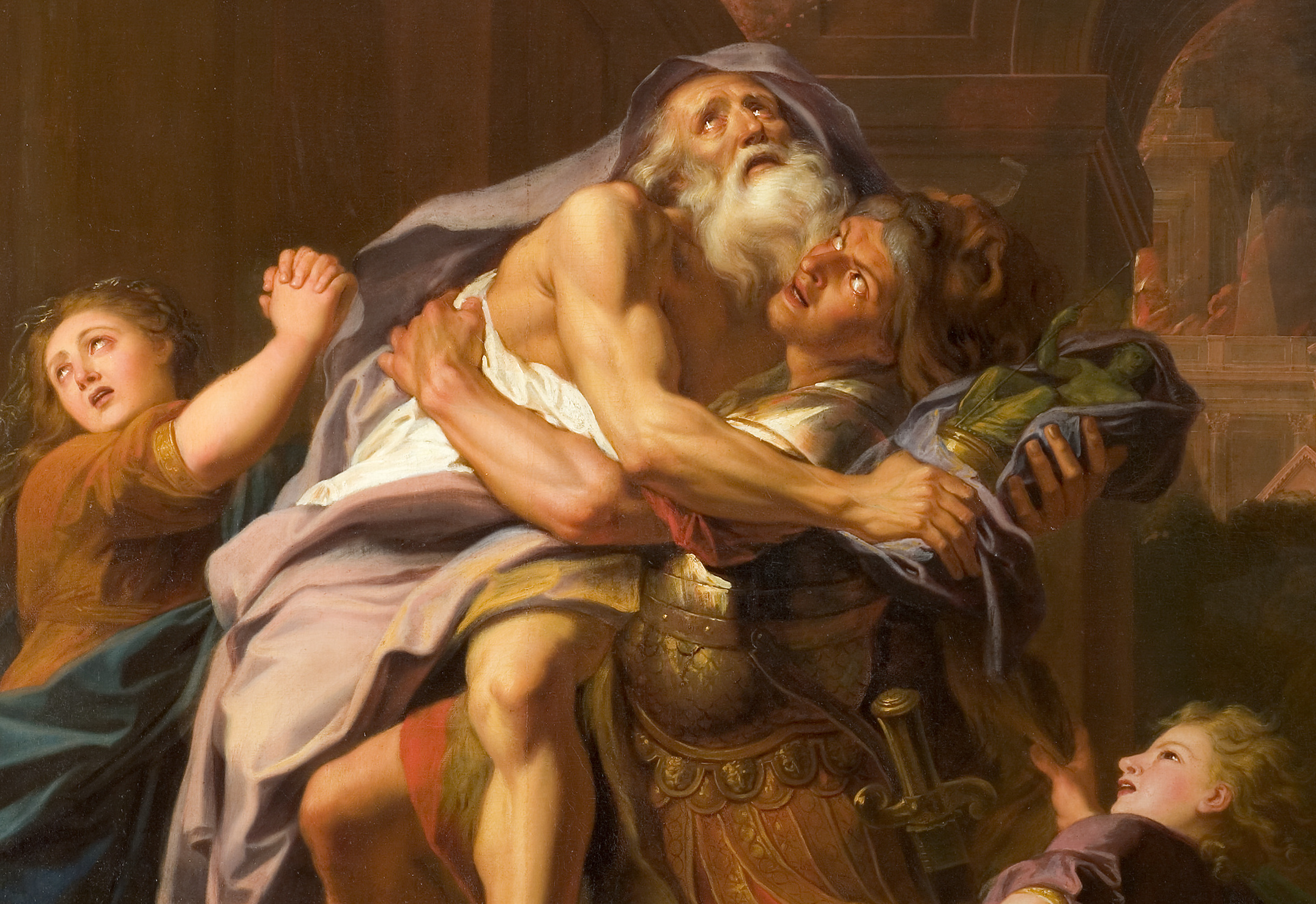

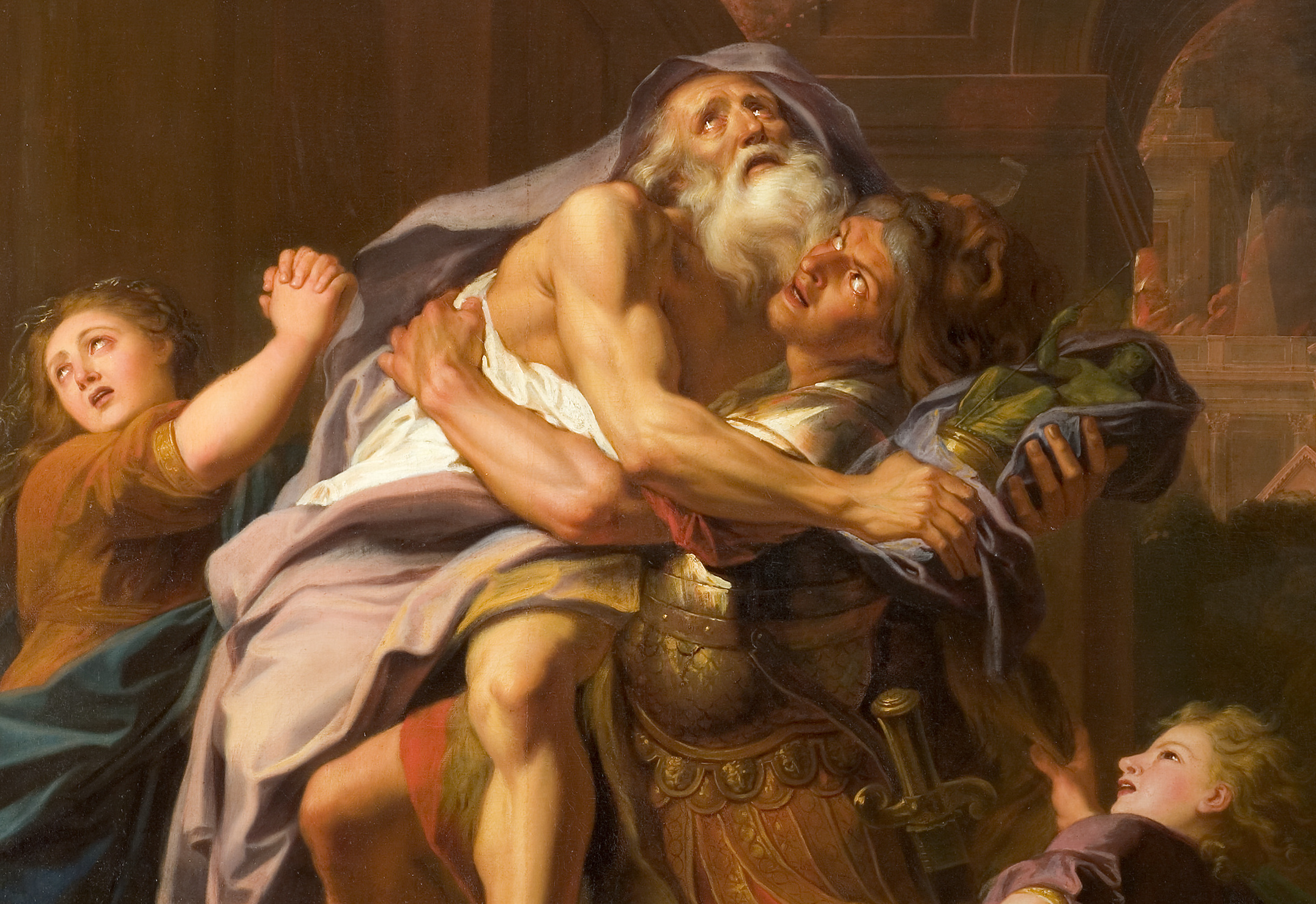

Victoria Dubois Turolla, Stéphane LojkineAntoine Coypel, Énée portant son père Anchise, ancienne Galerie d'Énée au Palais-Royal, 1715-1717, huile sur toile, 390x197 cm, Montpellier, Musée Fabre. Le tableau était primitivement cintré.

Énée portant son père Anchise (Galerie d'Énée au Palais-Royal) - Antoine Coypel

La composition pyramidale de ce tableau d'histoire est d'apparence très classique : dans Troie en flammes, Énée et les siens prennent la fuite. Le vieil Anchise, au sommet de la pyramide, est porté par son fils Énée et emporte lui même les Pénates de Troie, figurées par une petite statuette, qu'il s'agit de porter jusqu'en Italie. De chaque côté du père et du fils, Ascagne (ou Iule) s'accroche à droite aux vêtements de son père, tandis que Créuse à gauche supplie Anchise d'accepter de partir.

Dans les règles de la composition académique mises en place après Poussin, Antoine Coypel décrit les réactions d'un groupe de personnages à un événement donné. Mais quel est exactement cet événement ?

Cet événement n'est pas mis en scène : le groupe central n'est pas acteur de l'événement ; il n'y a en fait sur la toile que des spectateurs. Et Coypel condense deux épisodes du livre II de l'Énéide de Virgile.

Le premier épisode est celui du départ de la maison paternelle, patriae ad limina sedis (v. 634). Énée décide la fuite, mais le vieil Anchise refuse de partir. Créuse alors, effusi lacrimis conjunxque Creusa (v. 651) se jette aux pieds d'Anchise et le supplie d'obtempérer. Anchise est inébanlable jusqu'à ce qu'un prodige le décide : une comète avec une traînée de feu, de caelo lapsa per umbras stella (v. 693) tombe du ciel avec fracas. Coypel est très fidèle à la description virgilienne des personnages : Énée ceint son épée (v. 672) revêt une peau de lion (v. 721) et son fils lui donne la main (v. 724). Il simplifie cependant : lorsqu'Énée ceint son épée, c'est avant la comète : il veut encore combattre les Grecs, tandis qu'Anchise veut rester. Losqu'Énée revêt la peau de lion, c'est après la comète : la peau est un manteau de voyage, la fuite est décidée. L'événement est alors la chute de la comète, dont le feu éclate en haut à gauche sur la toile. Les yeux d'Ascagne, Énée et Anchise sont rivés vers ce point lumineux. Du regard Anchise se résigne à partir ; Énée renonce au combat, Coypel peint sa fureur contenue ; Iule effrayé se cramponne à la peau de lion.

Mais cette scène là a lieu sur le seuil de la maison paternelle, c'est-à-dire du palais de Priam. Or Coypel peint les personnages à la porte de la ville, ou plus exactement dans une zone intermédiaire entre deux portes : on distingue le palais de Priam en feu au fond à droite. Au moment du prodige, Créuse doit partir avec les siens : pourquoi détourne-t-elle la tête ?

C'est que Coypel prend en compte un deuxième moment du récit : les fugitifs sont parvenus aux portes de la ville ; mais Créuse n'est plus avec eux. Énée retourne sur ses pas, vers les remparts et le seuil obscur de la porte, muros obscuraque limina portae (v. 752). Dans la fuite, ils ont été séparés, et Créuse a été tuée. Son ombre apparaît alors à Énée et lui fait ses adieux, marquant la fin du livre II. Coypel ne pouvait pas représenter Créuse à la fois vivante et morte, ni le prodige aux portes du palais et en même temps l'attente aux portes de la ville. Il compose donc un mixte des deux : c'est bien aux portes de la ville qu'il campe ses personnages, mais c'est en composant avec leurs attitudes et réactions au seuil du palais. Créuse supplie Anchise et Créuse détourne la tête pour indiquer qu'elle n'accompagnera pas les siens dans l'exil ; Anchise refuse de partir, mais Anchise emporte les Pénates dans sa fuite ; Énée ceint son épée, mais Énée se résigne à fuir ; les fugitifs regardent la comète disparaître derrière la ville en feu, ou se retournent simplement une dernière fois vers Troie incendiée.

Ce principe de composition, qui consiste à condenser plusieurs moments du récit pour en faire une scène, est très classique. Mais Coypel l'exacerbe ici en lui donnant une signification politique : il peint une situation bloquée ; depuis la ville qui s'effondre, il faudrait partir et en même temps la sortie est bloquée. Enée ne porte pas, comme le voudrait le texte virgilien et la tradition iconographique, Anchise sur ses épaules. Il le tient dans ses bras et, de fait, ne peut avancer. Devant lui, la pierre sur laquelle il met le pied, puis un fut de colonne tombé en travers du chemin, bloquent le passage. Le royaume dont le Régent hérite à la mort de Louis XIV est exsangue, ruiné par les guerres et au bord de la famine. Il faut sortir de là, et Anchise n'est pas commode à transporter…

<p>Ce groupe de marbre du Bernin, exécuté entre 1618 et 1619, est le premier d’une série de quatre sculptures commandées par le cardinal Scipion Borghèse (1577-1633) afin de décorer sa villa de Rome. Le Bernin n'a que 22 ans, il s'est peut-être fait aider de son père. Les autres statues, toujours conservées à la Villa Borghèse, représentent <em>Apollon et Daphné</em>, <em>L'Enlèvement de Proserpine</em> et <em>David</em>.</p><p>Virgile, dans son récit de l'incendie de Troie au livre II de l'<em>Énéide</em>, décrit précisément la fuite d'Énée et d'Anchise. <em>Age, care pater, cervici imponere nostrae</em>, Allons, père chéri, place-toi sur mon cou (v. 707). Énée, qui revient du combat, est impur et ne peut pas toucher les statuettes sacrées des Pénates de Troie, qu'il s'agit d'emporter avec eux. Il demande donc à Anchise de les prendre : <em>Tu, genitor, cape sacra manu patriosque penates</em>, Toi père, prends dans tes mains les objets sacrés, les Pénates ancestraux (v. 717)</p><p>La gageure consistait à représenter un homme portant un autre homme sur son dos, lequel lui-même devait porter les Pénates. Quel empilement ! L'artiste ne place pas Anchise sur les épaules d'Énée : Énée le hisse plutôt de ses bras sur une de ses épaules. Au lieu de représenter un Énée apesantis sous un lourd fardeau, il confère par ce mouvement ascendant une véritable légèreté à l'ensemble. Coypel, qui a forcément vu le groupe du Bernin lors de son séjour à Rome, s'en souviendra : l'Énée de Coypel tient Anchise dans ses bras et non sur son dos. </p><p>L'autre problème était l'excessive verticalité du groupe à sculpter. Le Bernin la compense par les mouvements des bras de ses protagonistes, qui dessinent des lignes de force horizontales : vers la droite, Énée porte Anchise vers son épaule ; vers la gauche, Anchise serre les Pénates contre lui, dans un geste symétrique. Coypel résout autrement le problème, en plaçant la tête d'Énée entre Anchise et les Pénates.<br> </p>

<p>Vanloo peint ce tableau plus de dix ans après celui de Coypel, qu'il a forcément vu : il reprend la composition pyramidale, avec Créuse à gauche et Ascagne à droite. Mais il en rationalise en quelque sorte la scène et le moment.</p><p>C'est ici clairement le moment du début de la fuite qui est représenté, lorsqu'Énée et les siens se tiennent encore sur le seuil du palais de Priam, symbolisé par les marches qu'ils sont en train de descendre. Au fond, le palais de Priam est surmonté d'une statue dont le bras dressé semble inviter à la fuite. Plutôt que de représenter le prodige de la comète, Vanloo a préféré cette allusion discrète à l'apparition de Vénus à Énée (v. 589). Déjà, à la balustrade, un guerrier grec fait son apparition.</p><p>L'action est porté par Créuse, qui confie à Anchise les Pénates. Cette action n'est pas virgilienne : chez Virgile, c'est Énée qui demande à Anchise de les porter. La tension dramatique est ici portée par la diagonale qui va de la tête de Créuse au bras gauche d'Ascagne : les têtes d'Énée et d'Anchise, la main d'Anchise tendue vers Créuse, la patte du lion et la main droite d'Ascagne sont orientées vers la gauche, tandis que les têtes de Créuse et d'Ascagne, le bras droit d'Énée, le bras gauche d'Ascagne s'orientent vers la droite. </p><p>Énée s'avance sur un sol dégagé ; sa fuite n'est pas entravée, ou arrêtée comme dans la composition de Coypel ; Ascagne marche dans le même sens qu'Énée, Anchise tend la main de bon cœur : Vanloo se débarrasse de toutes les ambiguïtés de Coypel. </p>

<p>Quoique le tableau soit d'un format différent, Batoni reprend les éléments de la composition de Coypel : il situe la scène à la sortie de la ville, après que la porte a été franchie, et alors qu'Énée dépose son père pour attendre Créuse sur les marches du temple de Cérès : <em>tumulum antiquae Cereris sedemaque sacratam venimus</em> (v. 742). </p><p>Mais à ce moment du récit Créuse n'est plus là : dans la précipitation de la fuite, Énée l'a perdue de vue. Coypel a placé Créuse à ses côtés parce qu'il condense deux scènes, la conjuration d'Anchise au seuil du palais de Priam et la sortie des portes de la ville. Mais Batoni ne procède pas à une telle condensation : sa Créuse est une fuyarde comme les autres, et elle ne se détourne plus que très légèrement. </p><p>Toute la tension dramatique du tableau de Batoni repose sur la fuite arrêtée : Créuse à gauche court encore, Ascagne au centre manque buter sur le mollet de son père qui, à droite, s'arrête pour déposer son père. Anchise, renversé sur l'épaule de son fils, serre ses Pénates et s'apprête à se laisser glisser au sol.</p>

<p>Nikosthénès est un potier de l'Attique ; il commerçait avec les Etrusques : son vase a été retrouvé à Vulci. On lui attribue l'invention du rouge dans les vases à figures noires. Le vase dont il s'agit ici est une kylix, qui servait dans les banquets aux libations et au jeu de cottabe. </p><p>L'intérieur de la kylix est orné d'une tête de Gorgone. L'extérieur comporte deux petits groupes figurés, encadrés par deux grands yeux apotropaïques, eux-mêmes décorés de pampres. Entre les yeux, Nikosthénès a représenté d'un côté un guerrier assailli à sa droite et à sa gauche, de l'autre Énée portant Anchise et accompagné d'Ascagne, dont on distingue les petites jambes à l'arrière-plan. </p><p>Les pampres qui ornent la kylix entre les yeux et les anses suggèrent le contexte du banquet. La gorgone et les yeux avertissent des dangers de l'ivresse. Le banquet était l'occasion de faire venir un aède, qui chantait de l'épopée : le chant épique est évoqué par les petits groupes de combattants disposés entre les yeux.</p><p>Le groupe d'Énée et Anchise représente Anchise assis comme sur une chaise, tournant le dos à Énée. Énée est casqué, comme pour aller au combat. Ces détails déconcertants sont caractéristiques d'une conception symbolique de la représentation, qui ne cherche nullement à produire une image réaliste de l'événement. Anchise est sur le dos d'Énée : Nikosthénès peint littéralement « sur le dos », dos à dos. Énée est un guerrier : cela est signifié par son costume, même s'il ne part en fait nullement au combat.</p>

<p>Cette tapisserie fait partie d'une tenture dite <em>Histoire de Didon et Énée</em>, composée de quatre pièces et tissée à Aubusson à la fin du XVIIe siècle. Énée portant Anchise à califourchon sur son dos est précédé d'Ascagne à gauche, représenté non comme un enfant, mais comme un jeune homme. La posture d'Anchise à califourchon est exceptionnelle. Anchise serre contre lui les Pénates de Troie. </p><p>Sur la droite, le cheval de Troie est représenté avec ses roues, ses soldats Grecs et leurs victimes étendues à terre. Ce groupe est à plus petite échelle : ce n'est pas un élément de la scène, mais plutôt un syntagme explicatif : une proposition subordonnée de cause en quelque sorte. Derrière le cheval, le palais de Priam, avec ses beaux chapiteaux corinthiens, est en feu. Dans l'encadrement d'une porte entre deux colonnes on distingue une silhouette. Est-ce Créuse restée à Troie, ou l'ombre de Créuse se manifestant à Énée à la fin du livre II de l'Énéide, lorsque sorti de la ville il s'aperçoit qu'elle n'a pas pu les suivre ?</p><p>Il existe une variante de cette tapisserie (vente Jabert) avec à gauche le temple de Cérès où Énée, Anchise et Ascagne s'arrêtent à la sortie de la ville, pour attendre, en vain, Créuse.</p><p>Alors que le mouvement de la fuite se fait de la droite vers la gauche de la tapisserie, tous les personnages, même le cheval de Troie, tournent la tête vers la droite. Ils partent mais ils se retournent vers ce qu'ils quittent : c'est la figure et le mouvement de l'exil.</p>

Énée portant son père Anchise (Galerie d'Énée au Palais-Royal) - Antoine Coypel

La composition pyramidale de ce tableau d'histoire est d'apparence très classique : dans Troie en flammes, Énée et les siens prennent la fuite. Le vieil Anchise, au sommet de la pyramide, est porté par son fils Énée et emporte lui même les Pénates de Troie, figurées par une petite statuette, qu'il s'agit de porter jusqu'en Italie. De chaque côté du père et du fils, Ascagne (ou Iule) s'accroche à droite aux vêtements de son père, tandis que Créuse à gauche supplie Anchise d'accepter de partir.

Dans les règles de la composition académique mises en place après Poussin, Antoine Coypel décrit les réactions d'un groupe de personnages à un événement donné. Mais quel est exactement cet événement ?

Cet événement n'est pas mis en scène : le groupe central n'est pas acteur de l'événement ; il n'y a en fait sur la toile que des spectateurs. Et Coypel condense deux épisodes du livre II de l'Énéide de Virgile.

Le premier épisode est celui du départ de la maison paternelle, patriae ad limina sedis (v. 634). Énée décide la fuite, mais le vieil Anchise refuse de partir. Créuse alors, effusi lacrimis conjunxque Creusa (v. 651) se jette aux pieds d'Anchise et le supplie d'obtempérer. Anchise est inébanlable jusqu'à ce qu'un prodige le décide : une comète avec une traînée de feu, de caelo lapsa per umbras stella (v. 693) tombe du ciel avec fracas. Coypel est très fidèle à la description virgilienne des personnages : Énée ceint son épée (v. 672) revêt une peau de lion (v. 721) et son fils lui donne la main (v. 724). Il simplifie cependant : lorsqu'Énée ceint son épée, c'est avant la comète : il veut encore combattre les Grecs, tandis qu'Anchise veut rester. Losqu'Énée revêt la peau de lion, c'est après la comète : la peau est un manteau de voyage, la fuite est décidée. L'événement est alors la chute de la comète, dont le feu éclate en haut à gauche sur la toile. Les yeux d'Ascagne, Énée et Anchise sont rivés vers ce point lumineux. Du regard Anchise se résigne à partir ; Énée renonce au combat, Coypel peint sa fureur contenue ; Iule effrayé se cramponne à la peau de lion.

Mais cette scène là a lieu sur le seuil de la maison paternelle, c'est-à-dire du palais de Priam. Or Coypel peint les personnages à la porte de la ville, ou plus exactement dans une zone intermédiaire entre deux portes : on distingue le palais de Priam en feu au fond à droite. Au moment du prodige, Créuse doit partir avec les siens : pourquoi détourne-t-elle la tête ?

C'est que Coypel prend en compte un deuxième moment du récit : les fugitifs sont parvenus aux portes de la ville ; mais Créuse n'est plus avec eux. Énée retourne sur ses pas, vers les remparts et le seuil obscur de la porte, muros obscuraque limina portae (v. 752). Dans la fuite, ils ont été séparés, et Créuse a été tuée. Son ombre apparaît alors à Énée et lui fait ses adieux, marquant la fin du livre II. Coypel ne pouvait pas représenter Créuse à la fois vivante et morte, ni le prodige aux portes du palais et en même temps l'attente aux portes de la ville. Il compose donc un mixte des deux : c'est bien aux portes de la ville qu'il campe ses personnages, mais c'est en composant avec leurs attitudes et réactions au seuil du palais. Créuse supplie Anchise et Créuse détourne la tête pour indiquer qu'elle n'accompagnera pas les siens dans l'exil ; Anchise refuse de partir, mais Anchise emporte les Pénates dans sa fuite ; Énée ceint son épée, mais Énée se résigne à fuir ; les fugitifs regardent la comète disparaître derrière la ville en feu, ou se retournent simplement une dernière fois vers Troie incendiée.

Ce principe de composition, qui consiste à condenser plusieurs moments du récit pour en faire une scène, est très classique. Mais Coypel l'exacerbe ici en lui donnant une signification politique : il peint une situation bloquée ; depuis la ville qui s'effondre, il faudrait partir et en même temps la sortie est bloquée. Enée ne porte pas, comme le voudrait le texte virgilien et la tradition iconographique, Anchise sur ses épaules. Il le tient dans ses bras et, de fait, ne peut avancer. Devant lui, la pierre sur laquelle il met le pied, puis un fut de colonne tombé en travers du chemin, bloquent le passage. Le royaume dont le Régent hérite à la mort de Louis XIV est exsangue, ruiné par les guerres et au bord de la famine. Il faut sortir de là, et Anchise n'est pas commode à transporter…

<p>Ce groupe de marbre du Bernin, exécuté entre 1618 et 1619, est le premier d’une série de quatre sculptures commandées par le cardinal Scipion Borghèse (1577-1633) afin de décorer sa villa de Rome. Le Bernin n'a que 22 ans, il s'est peut-être fait aider de son père. Les autres statues, toujours conservées à la Villa Borghèse, représentent <em>Apollon et Daphné</em>, <em>L'Enlèvement de Proserpine</em> et <em>David</em>.</p><p>Virgile, dans son récit de l'incendie de Troie au livre II de l'<em>Énéide</em>, décrit précisément la fuite d'Énée et d'Anchise. <em>Age, care pater, cervici imponere nostrae</em>, Allons, père chéri, place-toi sur mon cou (v. 707). Énée, qui revient du combat, est impur et ne peut pas toucher les statuettes sacrées des Pénates de Troie, qu'il s'agit d'emporter avec eux. Il demande donc à Anchise de les prendre : <em>Tu, genitor, cape sacra manu patriosque penates</em>, Toi père, prends dans tes mains les objets sacrés, les Pénates ancestraux (v. 717)</p><p>La gageure consistait à représenter un homme portant un autre homme sur son dos, lequel lui-même devait porter les Pénates. Quel empilement ! L'artiste ne place pas Anchise sur les épaules d'Énée : Énée le hisse plutôt de ses bras sur une de ses épaules. Au lieu de représenter un Énée apesantis sous un lourd fardeau, il confère par ce mouvement ascendant une véritable légèreté à l'ensemble. Coypel, qui a forcément vu le groupe du Bernin lors de son séjour à Rome, s'en souviendra : l'Énée de Coypel tient Anchise dans ses bras et non sur son dos. </p><p>L'autre problème était l'excessive verticalité du groupe à sculpter. Le Bernin la compense par les mouvements des bras de ses protagonistes, qui dessinent des lignes de force horizontales : vers la droite, Énée porte Anchise vers son épaule ; vers la gauche, Anchise serre les Pénates contre lui, dans un geste symétrique. Coypel résout autrement le problème, en plaçant la tête d'Énée entre Anchise et les Pénates.<br> </p>

<p>Vanloo peint ce tableau plus de dix ans après celui de Coypel, qu'il a forcément vu : il reprend la composition pyramidale, avec Créuse à gauche et Ascagne à droite. Mais il en rationalise en quelque sorte la scène et le moment.</p><p>C'est ici clairement le moment du début de la fuite qui est représenté, lorsqu'Énée et les siens se tiennent encore sur le seuil du palais de Priam, symbolisé par les marches qu'ils sont en train de descendre. Au fond, le palais de Priam est surmonté d'une statue dont le bras dressé semble inviter à la fuite. Plutôt que de représenter le prodige de la comète, Vanloo a préféré cette allusion discrète à l'apparition de Vénus à Énée (v. 589). Déjà, à la balustrade, un guerrier grec fait son apparition.</p><p>L'action est porté par Créuse, qui confie à Anchise les Pénates. Cette action n'est pas virgilienne : chez Virgile, c'est Énée qui demande à Anchise de les porter. La tension dramatique est ici portée par la diagonale qui va de la tête de Créuse au bras gauche d'Ascagne : les têtes d'Énée et d'Anchise, la main d'Anchise tendue vers Créuse, la patte du lion et la main droite d'Ascagne sont orientées vers la gauche, tandis que les têtes de Créuse et d'Ascagne, le bras droit d'Énée, le bras gauche d'Ascagne s'orientent vers la droite. </p><p>Énée s'avance sur un sol dégagé ; sa fuite n'est pas entravée, ou arrêtée comme dans la composition de Coypel ; Ascagne marche dans le même sens qu'Énée, Anchise tend la main de bon cœur : Vanloo se débarrasse de toutes les ambiguïtés de Coypel. </p>

<p>Quoique le tableau soit d'un format différent, Batoni reprend les éléments de la composition de Coypel : il situe la scène à la sortie de la ville, après que la porte a été franchie, et alors qu'Énée dépose son père pour attendre Créuse sur les marches du temple de Cérès : <em>tumulum antiquae Cereris sedemaque sacratam venimus</em> (v. 742). </p><p>Mais à ce moment du récit Créuse n'est plus là : dans la précipitation de la fuite, Énée l'a perdue de vue. Coypel a placé Créuse à ses côtés parce qu'il condense deux scènes, la conjuration d'Anchise au seuil du palais de Priam et la sortie des portes de la ville. Mais Batoni ne procède pas à une telle condensation : sa Créuse est une fuyarde comme les autres, et elle ne se détourne plus que très légèrement. </p><p>Toute la tension dramatique du tableau de Batoni repose sur la fuite arrêtée : Créuse à gauche court encore, Ascagne au centre manque buter sur le mollet de son père qui, à droite, s'arrête pour déposer son père. Anchise, renversé sur l'épaule de son fils, serre ses Pénates et s'apprête à se laisser glisser au sol.</p>

<p>Nikosthénès est un potier de l'Attique ; il commerçait avec les Etrusques : son vase a été retrouvé à Vulci. On lui attribue l'invention du rouge dans les vases à figures noires. Le vase dont il s'agit ici est une kylix, qui servait dans les banquets aux libations et au jeu de cottabe. </p><p>L'intérieur de la kylix est orné d'une tête de Gorgone. L'extérieur comporte deux petits groupes figurés, encadrés par deux grands yeux apotropaïques, eux-mêmes décorés de pampres. Entre les yeux, Nikosthénès a représenté d'un côté un guerrier assailli à sa droite et à sa gauche, de l'autre Énée portant Anchise et accompagné d'Ascagne, dont on distingue les petites jambes à l'arrière-plan. </p><p>Les pampres qui ornent la kylix entre les yeux et les anses suggèrent le contexte du banquet. La gorgone et les yeux avertissent des dangers de l'ivresse. Le banquet était l'occasion de faire venir un aède, qui chantait de l'épopée : le chant épique est évoqué par les petits groupes de combattants disposés entre les yeux.</p><p>Le groupe d'Énée et Anchise représente Anchise assis comme sur une chaise, tournant le dos à Énée. Énée est casqué, comme pour aller au combat. Ces détails déconcertants sont caractéristiques d'une conception symbolique de la représentation, qui ne cherche nullement à produire une image réaliste de l'événement. Anchise est sur le dos d'Énée : Nikosthénès peint littéralement « sur le dos », dos à dos. Énée est un guerrier : cela est signifié par son costume, même s'il ne part en fait nullement au combat.</p>

<p>Cette tapisserie fait partie d'une tenture dite <em>Histoire de Didon et Énée</em>, composée de quatre pièces et tissée à Aubusson à la fin du XVIIe siècle. Énée portant Anchise à califourchon sur son dos est précédé d'Ascagne à gauche, représenté non comme un enfant, mais comme un jeune homme. La posture d'Anchise à califourchon est exceptionnelle. Anchise serre contre lui les Pénates de Troie. </p><p>Sur la droite, le cheval de Troie est représenté avec ses roues, ses soldats Grecs et leurs victimes étendues à terre. Ce groupe est à plus petite échelle : ce n'est pas un élément de la scène, mais plutôt un syntagme explicatif : une proposition subordonnée de cause en quelque sorte. Derrière le cheval, le palais de Priam, avec ses beaux chapiteaux corinthiens, est en feu. Dans l'encadrement d'une porte entre deux colonnes on distingue une silhouette. Est-ce Créuse restée à Troie, ou l'ombre de Créuse se manifestant à Énée à la fin du livre II de l'Énéide, lorsque sorti de la ville il s'aperçoit qu'elle n'a pas pu les suivre ?</p><p>Il existe une variante de cette tapisserie (vente Jabert) avec à gauche le temple de Cérès où Énée, Anchise et Ascagne s'arrêtent à la sortie de la ville, pour attendre, en vain, Créuse.</p><p>Alors que le mouvement de la fuite se fait de la droite vers la gauche de la tapisserie, tous les personnages, même le cheval de Troie, tournent la tête vers la droite. Ils partent mais ils se retournent vers ce qu'ils quittent : c'est la figure et le mouvement de l'exil.</p>