L'Écorché de Houdon, en 2 mn

Candice Ducheyne | Musique par Arthur RennessonJean-Antoine Houdon, L’Écorché, vers 1779, moulage en plâtre, 185x80x80 cm (avec socle), Montpellier, musée Fabre

Le sculpteur français Antoine Houdon a réalisé, à partir de 1767, plusieurs « écorchés ». Qu'est-ce qu'un écorché ? A quoi cela pouvait-il servir ? A quoi cela a-t-il finalement servi ? Découvrez L'Écorché du Musée Fabre et explorez l'environnement dans lequel il a été conçu.

Le grand écorché (version en plâtre de Montpellier) - Houdon

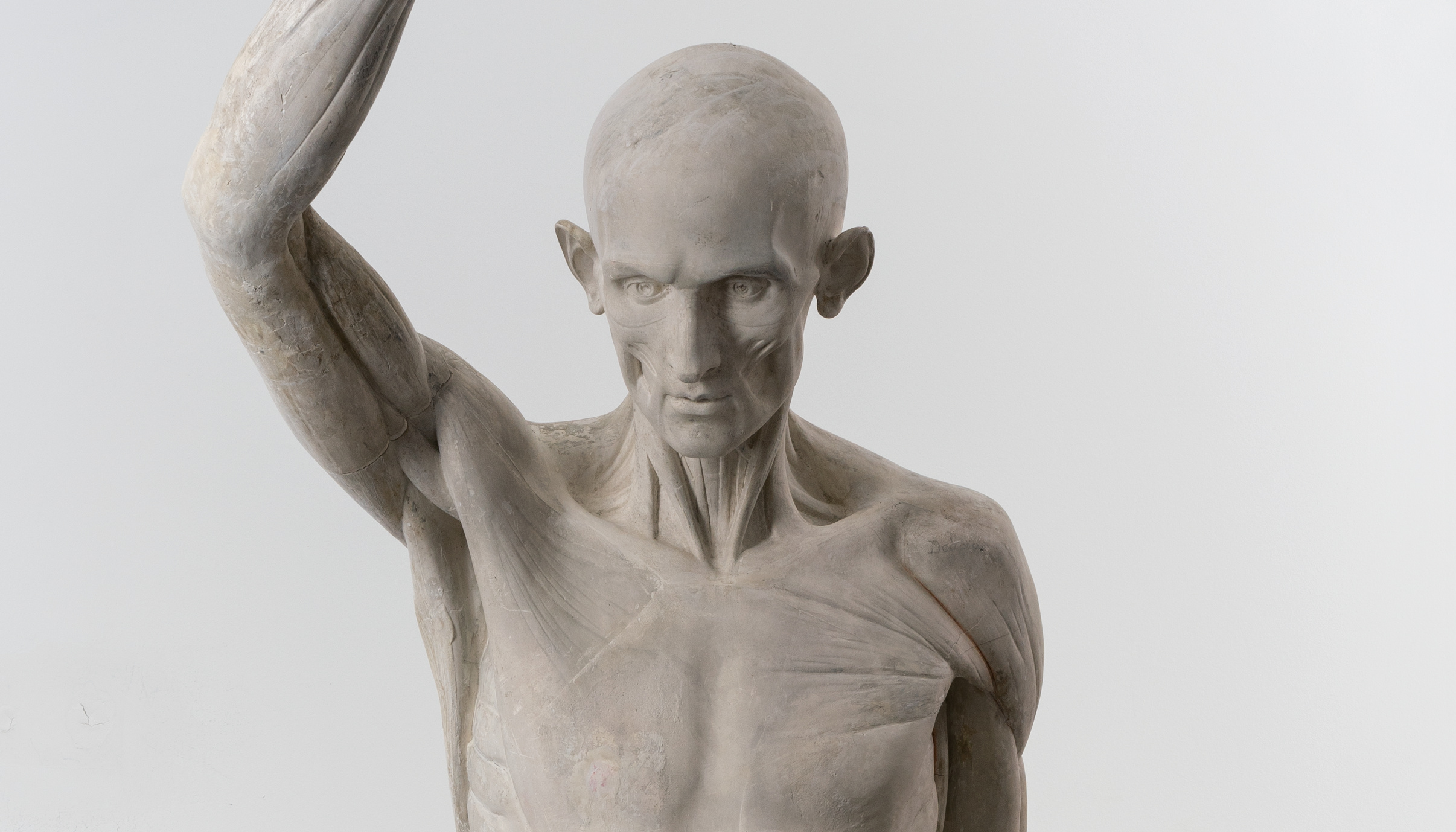

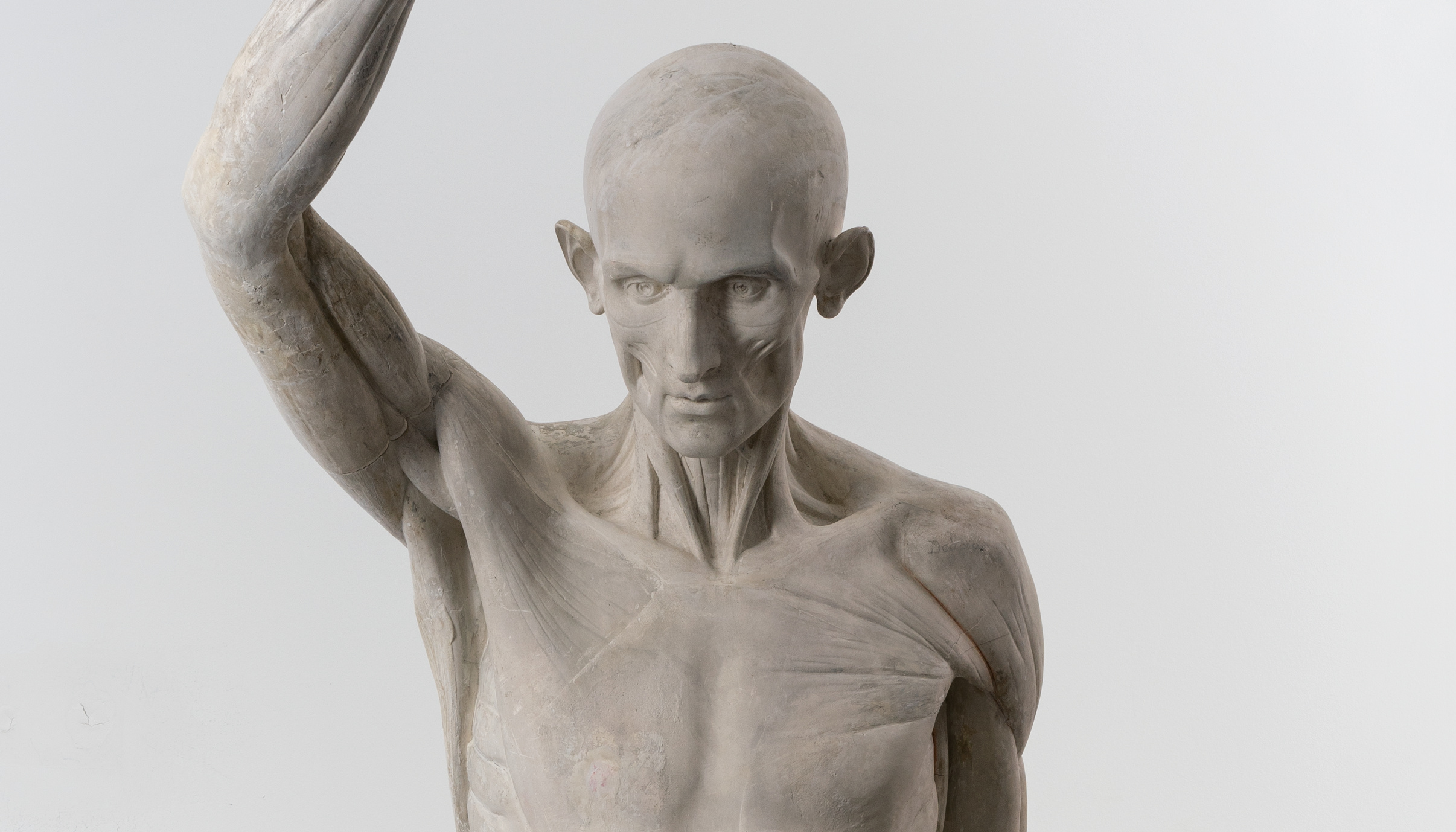

En 1767, alors pensionnaire à l’Académie de France à Rome, Jean-Antoine Houdon réalise la représentation en plâtre d’un écorché. Il s’agissait d’une étude préparatoire pour un Saint Jean-Baptiste, commandé pour l’église de Santa Maria degli Angeli. Le directeur de l’Académie romaine, Joseph-Marie Vien, l’impose comme modèle. En 1779, la Société des Beaux-Arts de Montpellier achète un exemplaire de la seconde version de L’Écorché au bras tendu, pour l’école de dessin : Houdon a modifié le geste de la main, qui baptisait et désormais tient un fil à plomb : le geste symbolique est devenu un geste technique.

Un Écorché est une représentation grandeur nature d’un homme se tenant debout, dépouillé de sa peau. Avec son fil à plomb, l'Écorché de Houdon mesure la stabilité de sa position verticale et permet aux élèves d'évaluer, à chaque hauteur du corps, l'écart par rapport à la verticale pure : la statue par ce fil est sa propre mesure et son propre modèle.

Certains de ses muscles sont lissés : l'Écorché n'est ni un Marsyas, ni un saint Barthélémy ; ce n'est pas un malheureux qu'on soumet à la torture de l'écorchement. L'Écorché est un cas d'école. L’œuvre oscille entre étude anatomique rigoureuse et expression artistique.

L'expression du visage est intense et concentrée. Fixant dans le vide un cordeau inexistant, l'Écorché s'applique à bien rester debout et en équilibre. A sa manière, comme le Doryphore de Polyclète, il figure le canon de l'esthétique classique, mais un canon décomposé (par la soustraction de la peau) et mesuré (par le cordeau).

A Abraham Fontanel, Houdon écrit : « trop heureux si je puis en m’occupant de ce genre d’étude parvenir à me rendre utile aux jeunes étudiants en peinture et Sculpture pour

qui je pense qu’un modèle à suivre doit plutôt être un bel œuvre raisonné suivant toutes les règles de l’art. »

Louis-Léopold Boilly propose dans ce tableau de montrer le sculpteur Jean-Antoine Houdon à l’œuvre dans son atelier. La pièce est encombrée des œuvres les plus emblématiques du sculpteur telles que le Voltaire assis (au musée Fabre), La Frileuse ou Diane chasseresse, tandis que plusieurs bustes sont alignés en hauteur. Dans la pénombre, se tient une version de L’Écorché en bronze, fondue en 1790. À ses pieds, deux élèves s’exercent au dessin. Jean-Antoine Houdon est en plein travail, modelant une composition académique d’après un modèle qui pose assis sur une estrade. Derrière le sculpteur, deux visiteurs observent l'artiste à l'œuvre.

La présence de L’Écorché dans l'atelier souligne sa fonction didactique. L’artiste et ses élèves sont placés entre deux principes de l’art moderne : d’un côté, L’Écorché, référence scientifique et académique pour l’étude des proportions et de la structure du corps humain ; de l’autre, le modèle vivant, incarnation de la chair, de la nature, et du mouvement. L’Écorché, tel un fantôme à gauche, semble surveiller le travail des jeunes dessinateurs, tandis que le modèle vivant, à droite, s'ennuie ferme !

Boilly peint une autre version de L'atelier de Houdon quelques mois plus tard, actuellement conservée au musée des Arts Décoratifs de Paris : L'Écorché s'y distingue toujours à gauche, mais les dessinateurs ont disparu, remplacés par un carton à dessin où fouine distraitement une jeune visiteuse.

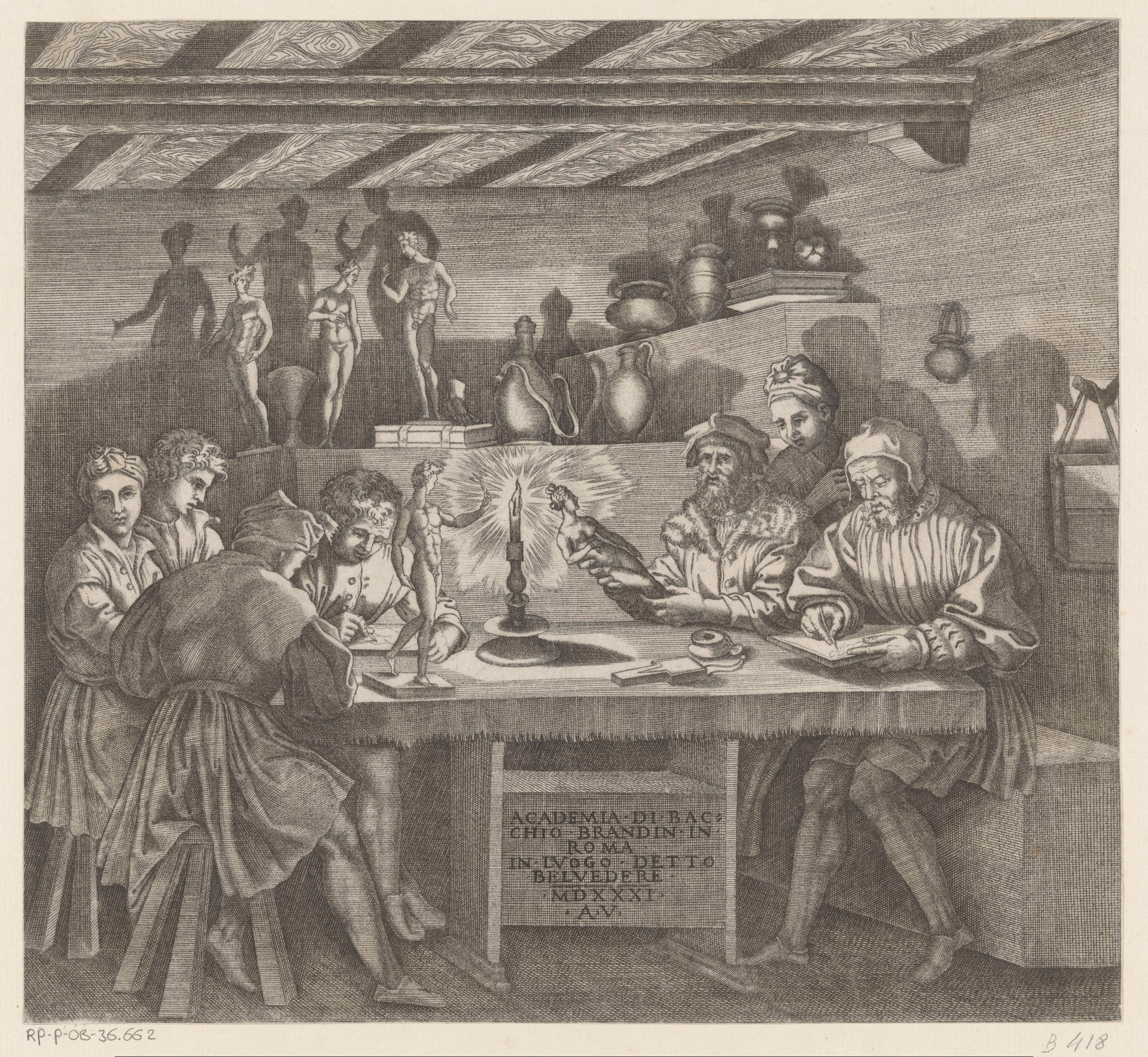

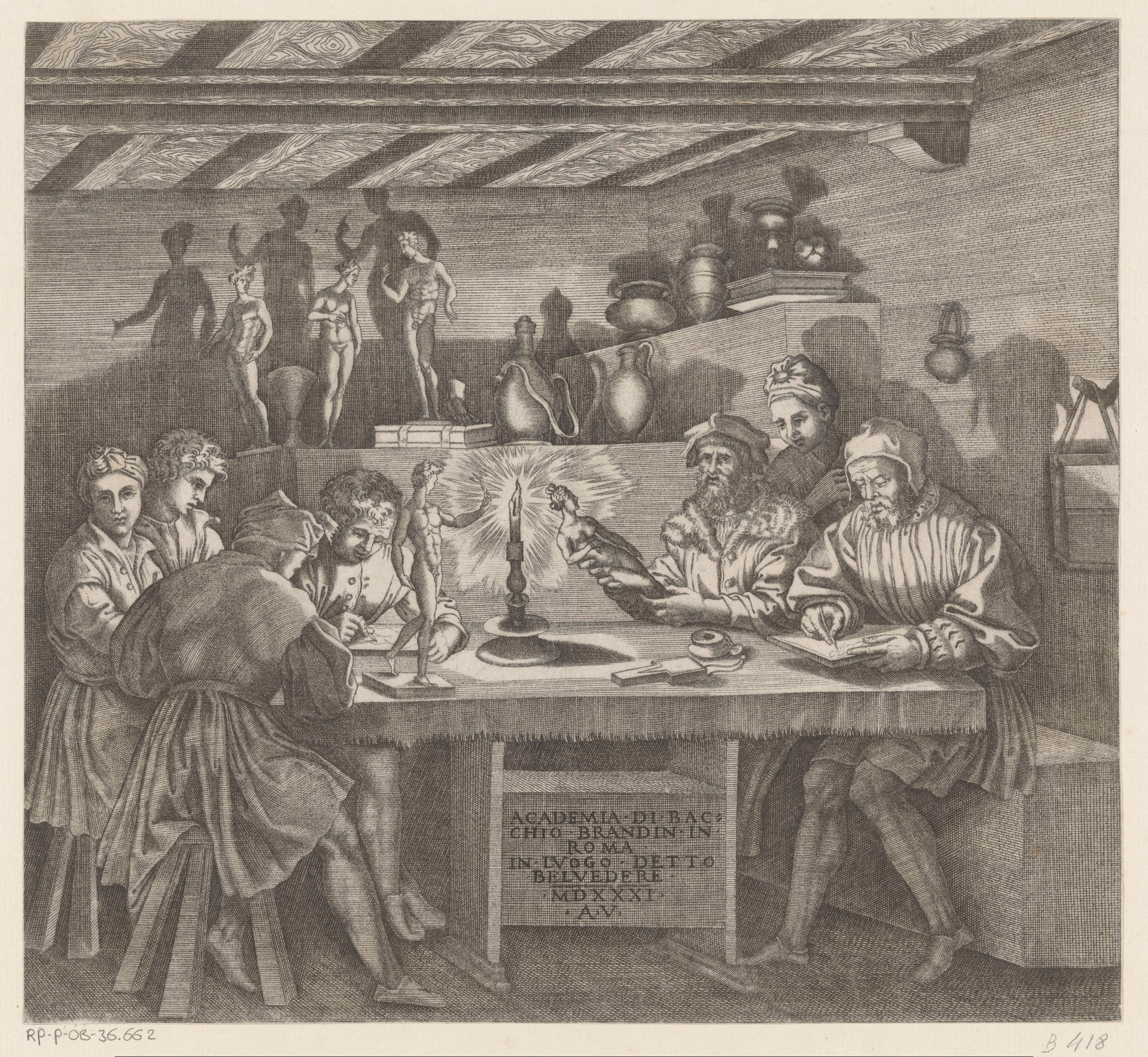

Le sculpteur florentin Baccio Bandinelli a dirigé l’une des premières académies de dessin dans le Cortile del Belvedere du Vatican, à Rome. Les artistes recevaient traditionnellement leur formation dans un atelier de maître comme celui-ci.

Cette scène nocturne d’intérieur montre les élèves autour d’une table, dessinant à la lueur d’une bougie. Le maître, Baccio Bandinelli, prodigue son enseignement en approchant le modèle d’une Vénus pudique de la flamme, éclairant les détails anatomiques du corps féminin. Le modèle d’un Apollon est posé sur la table. La lumière vive de la bougie se pose sur d’autres statuettes disposées à l’arrière-plan, dont les ombres projetées animent la paroi du fond de l’atelier.

Baccio Bandinelli met en avant le travail des volumes grâce à un jeu d’ombres et de lumières.

Ces ombres peuvent faire écho au mythe de Dibutade et à la naissance symbolique du dessin – le dessin étant le fondement de l’enseignement revendiqué au XVIe siècle, de Florence à Rome. Il existe une autre estampe montrant l’atelier de l’artiste, gravée quelques années plus tard par Enea Vico (L’académie de Baccio Bandinelli, 1540-1560, gravure, 30,6x47,5 cm, Paris, Petit Palais, musée des Beaux-arts).

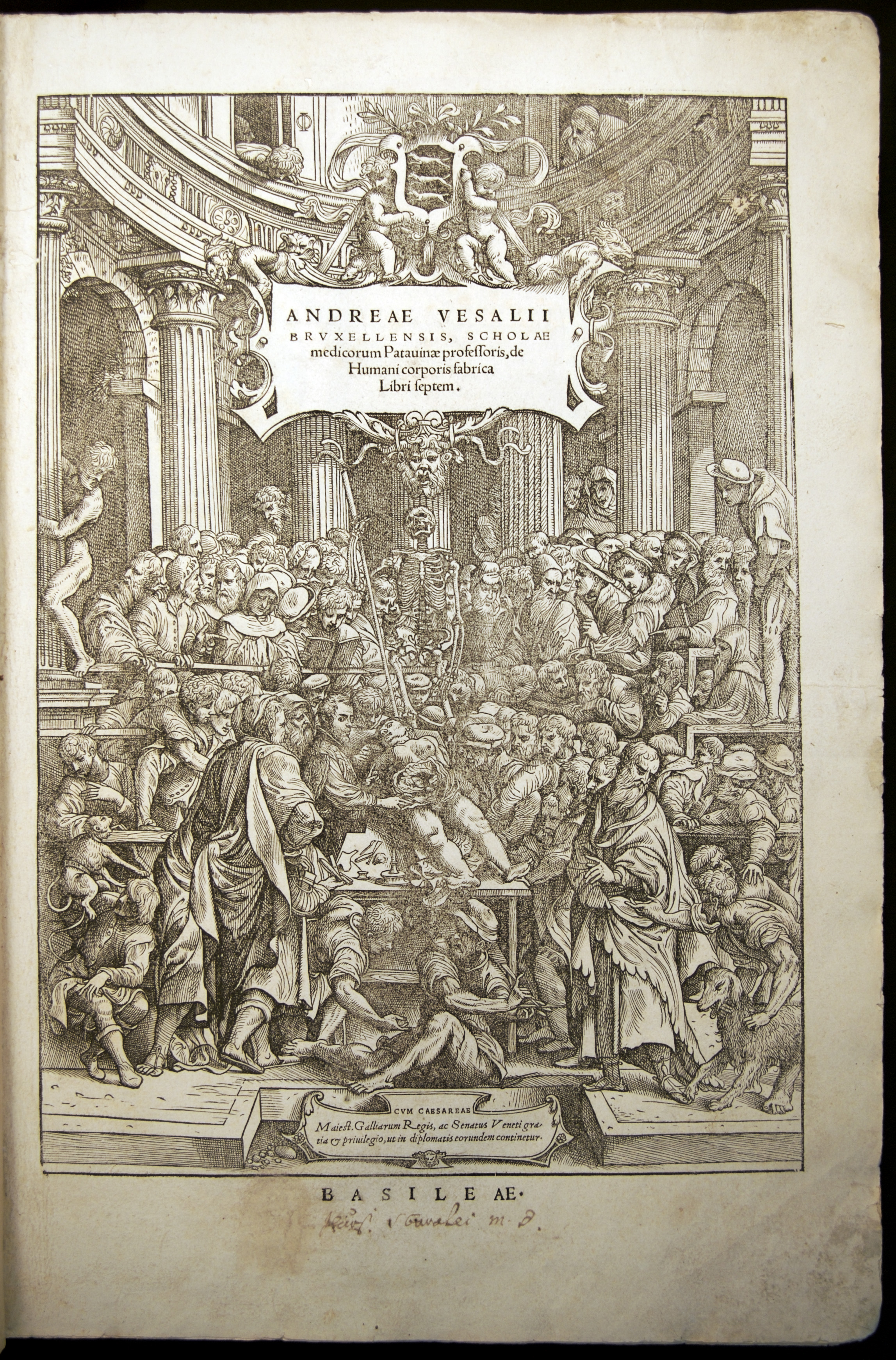

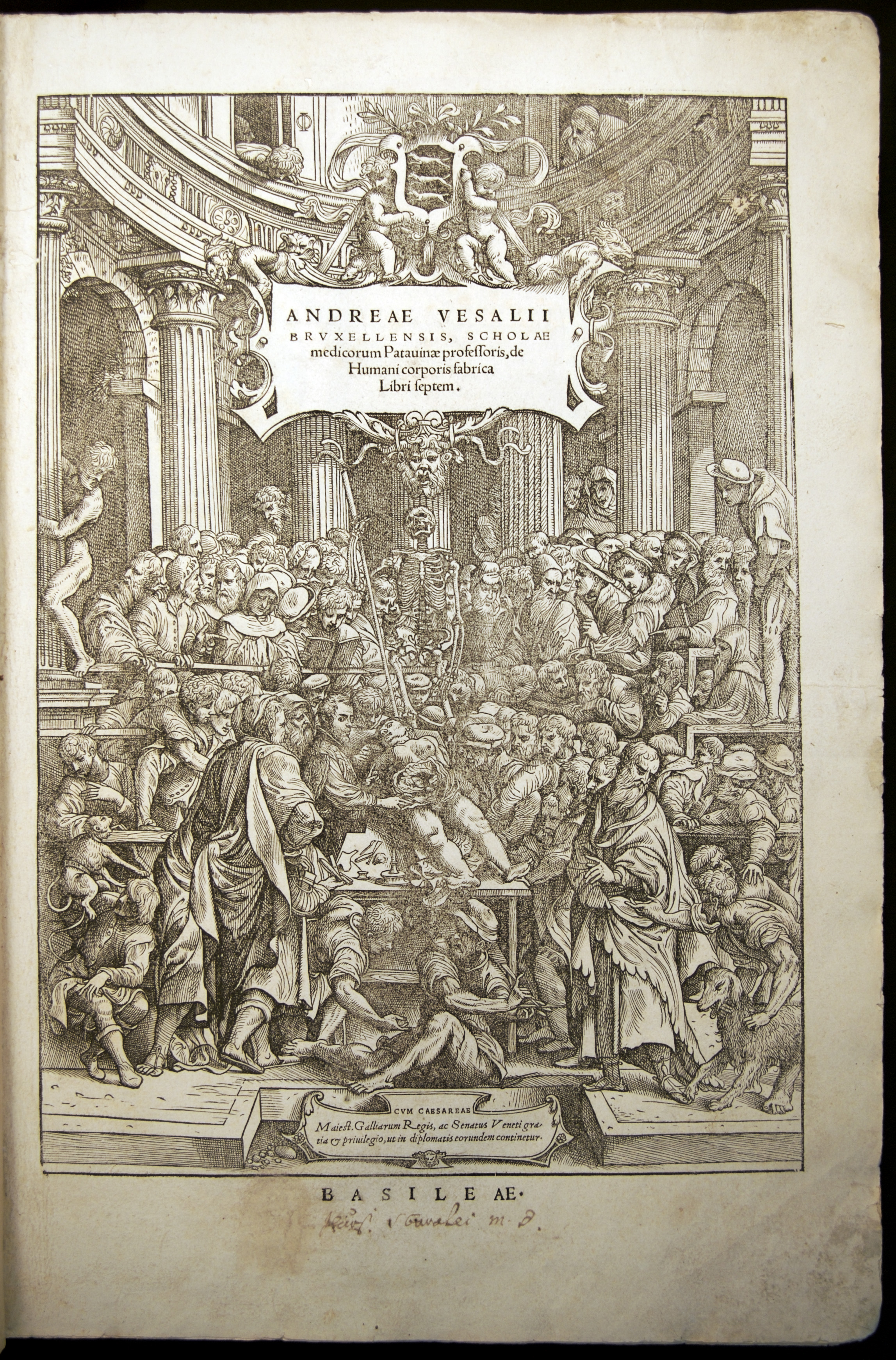

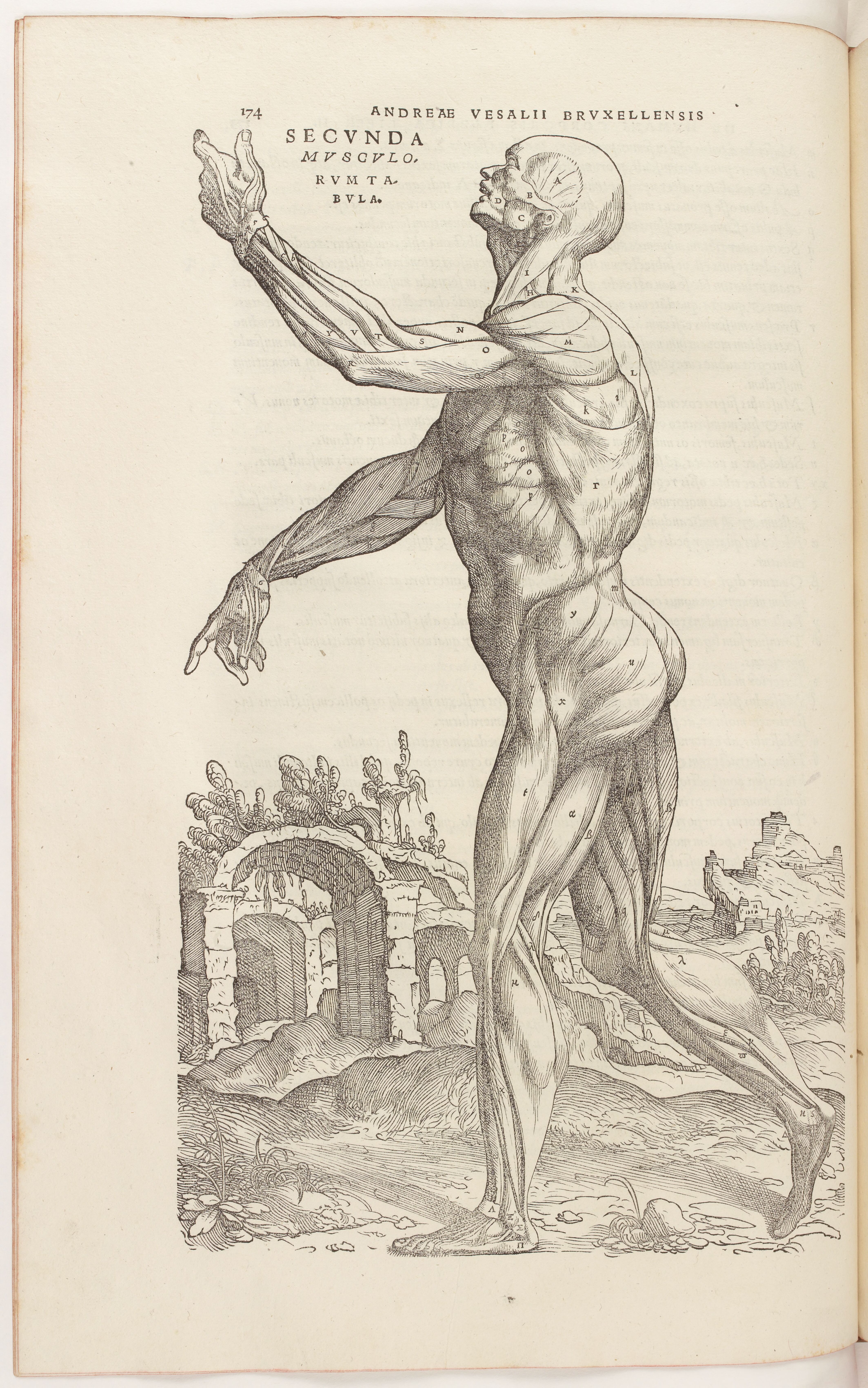

André Vésale (1514-1564), Andreas Wytinck van Weselcon de son nom original brabançon, est considéré comme le père de l’anatomie moderne. Il est connu pour ses Sept livres sur la manière dont le corps humain est fabriqué (De humani corporis fabrica libri septem), publiés pour la première fois à Bâle en 1543. Vésale s'était rendu célèbre la même année par la dissection publique à Bâle de Karrer Jakob von Gebweiler, un meurtrier célèbre. Le De humani corporis fabrica a révolutionné la médecine et l’illustration scientifique. Ses planches sont attribuées à Jan van Calcar, élève du Titien.

La scène du frontispice se déroule dans un théâtre anatomique rempli d’une foule compacte. Les premiers théâtres anatomiques, dédiés à la dissection humaine, apparaissent en Italie au début du XVIe siècle : ils sont d'abord démontables, de sorte que la rotonde en pierre qui est représentée ici, avec ses colonnes corinthiennes, est sans doute imaginaire : le théâtre anatomique de Salamanque date de 1551, celui de Bâle, de 1552.

Le public assiste ici à la dissection d'une femme, dirigée par l'auteur. De la main droite, le chirurgien touche l’utérus du cadavre étendu devant lui ; de la gauche, il lève l’index vers le squelette, allégorie de la mort tenant sa faux placée au-dessus du lui. Ce geste peut ainsi être interprété comme un memento mori, une allusion à la finitude de toute vie. Par contraste, le corps de la femme, et son appareil utérin ici exhibé, qui porte la vie, prend valeur symbolique.

Dans le dialogue instauré entre le corps de chair et les os du squelette, se dessine une victoire silencieuse : celle de la vie sur la mort, par la connaissance scientifique. Dans sa préface, André Vésale insiste sur l’importance de l’expérimentation par le toucher, qui constitue une révolution dans la science médicale.

Par leur qualité et leur nouveauté, les illustrations de cet ouvrage ont servi aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine artistique. Le support imprimé offrait un complément précieux à la dissection réelle.

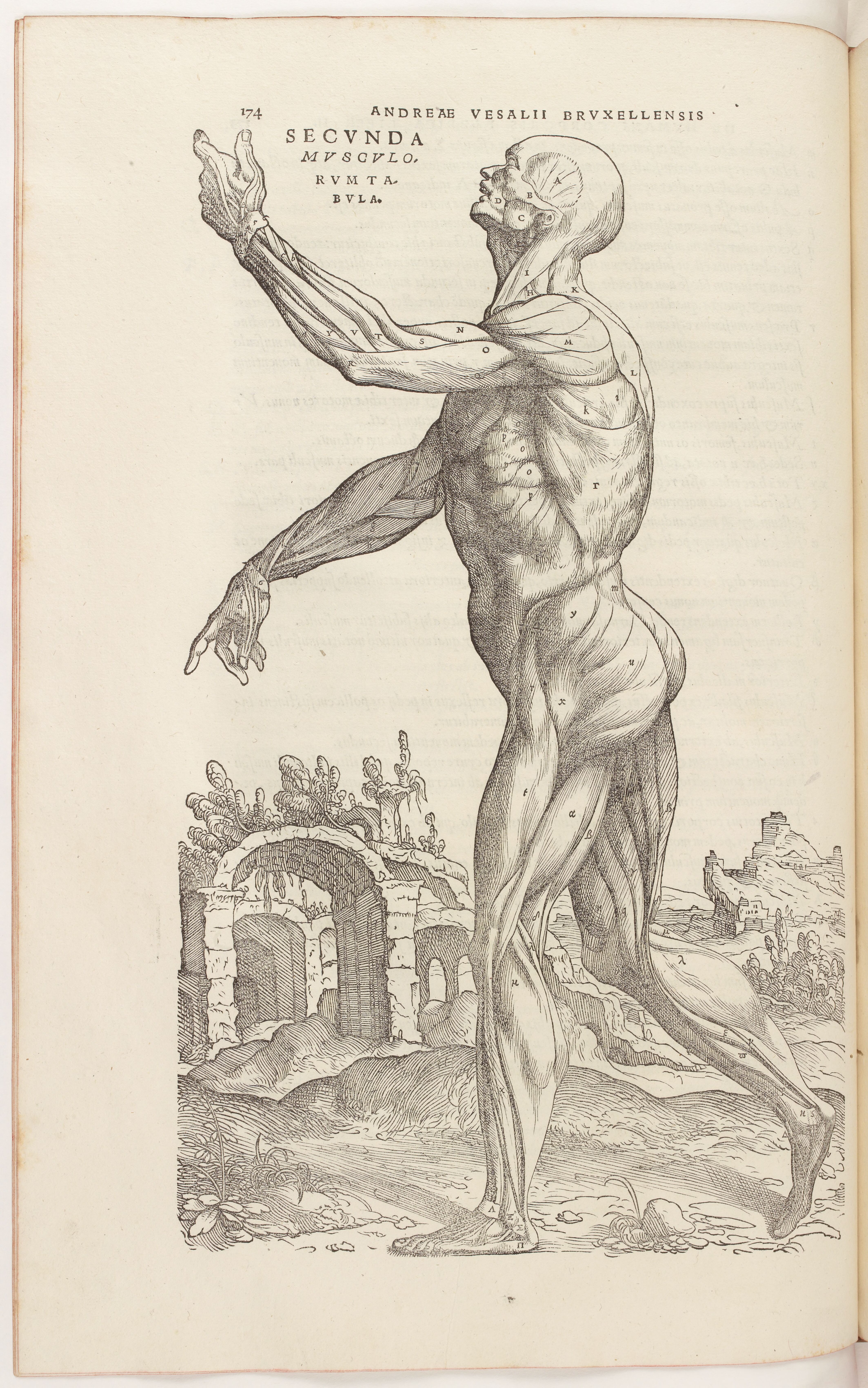

Les planches du De Humani Corporis Fabrica représentent d'abord un squelette, de face, de profil et de dos. Vésale passe en suite à l'écorché, pour établir la musculorum tabula, la nomenclature des muscles, à partir de petites lettres marquant sur le corps l'emplacement des muscles légendés. C'est toujours grosso modo cette nomenclature que présente l'écorché de Houdon.

L'écorché de Jean Calcar, auteur présumé de cette gravure, s'avance en levant une main vers le Ciel, tandis que l'autre désigne des ruines, à l'arrière-plan à gauche. Les ruines nous rappellent que toute civilisation est mortelle, comme l'écorché nous indique certes la structure du vivant, mais aussi que ce vivant est destiné à la mort. De la même façon, l'écorché de Houdon est un saint Jean-Baptiste, ouvrant à la vie éternelle par le geste du baptême, et est un cadavre, indiquant le dépérissement inéluctable de toute vie.

Face à la ruine, au fond à droite, on distingue un promontoire, où se dresse un village fortifié. Contre les ruines antiques, fantôme formidable d'un passé glorieux, la Renaissance érige ses propres constructions et organise ses réseaux de défense et de communication : le nouveau monde qui s'annnonce n'est pas seulement médical et scientifique ; il est aussi économique et politique.

Nicolaes Tulp (1593-1674) était chirurgien, il fut aussi élu quatre fois bourgmestre d'Amsterdam (1654, 1656, 1666, 1671).

En 1628 Tulp est nommé Praelector Anatomiae (maître d’anatomie) au sein de la Guilde des Chirurgiens ; il occupera cette fonction jusqu'en 1652. Chaque année, il donne une leçon publique d'anatomie. Pour celle du 31 janvier 1632, il commande à Rembrandt un tableau : l'homme disséqué était, comme souvent, un meurtrier ; la leçon d'anatomie prolonge ainsi en quelque sorte l'éclat exemplaire de sa condamnation à mort.

Sous l’autorité de l’Église protestante, les dissections sont autorisées à partir de 1555, uniquement sur des cadavres masculins.

Ce portrait de groupe est destiné à promouvoir la Guilde et, à travers elle, le prestige des chirurgiens, seuls habilités à pratiquer la dissection et à délivrer un enseignement à partir d'elle. Nicolaes Tulp révèle ici les tendons de l’avant-bras gauche du cadavre à l’aide d’une pince. L'assistance est invitée à comparer ce qu'il montre sur le cadavre avec ce qui est figuré dans le livre ouvert devant eux, au premier plan à droite. Le spectacle de la dissection est éprouvant : trois chirurgiens détournent le regard, ou s’adressent silencieusement au spectateur, tandis qu’un autre confronte ce qu'il voit à son propre livre.

La manipulation des tendons avec des ciseaux est délicate. Elle met en valeur les mains du chirurgien (étymologiquement, le travailleur de la main) : une pour disséquer, et une pour accompagner son discours. Chez Rembrandt, la dissection est un acte oratoire et solennel, le corps disséqué est l'objet de la performance ; chez Jean-Antoine Houdon, l'écorché est le sujet, comme dans les figures de Vésale. Le chirurgien de Rembrandt s'adresse à un public et initie une interaction ; absorbé en lui-même, l'écorché de Houdon, qui n'est plus un Jean-Baptiste baptisant, manifeste intensément une intériorité sensible qu'aucun langage ne saurait communiquer.

Cette statue en carton-plâtre d’un homme dépourvu de peau servait à l’étude de l’anatomie musculaire, tant pour les étudiants en médecine que pour les artistes. Exposée au Salon de peinture et de sculpture de Paris en 1857, cette œuvre a été classée au titre des monuments historiques en 2004.

Alphonse Lami, qui a été formé à l’anatomie artistique à l’École des beaux-arts de Paris, est l'auteur d'un traité sur les muscles destiné aux artistes : Myologie superficielle du corps humain, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1861. Le traité comporte 10 planches gravées par Édouard Rosotte d'après ses dessins, mettant en scène son écorché-bêcheur dans différentes positions et sous différents points de vue.

L'écorché-bêcheur synthétise en trois dimensions les premières planches du traité d’anatomie d’André Vésale, De humani corporis fabrica libri septem, publié en 1543. Au livre I, la planche de la page 163 représente un squelette avec une bêche, tandis que ceux des p. 170, 174 et 178 sont des écorchés debout. La bêche est l'instrument du fossoyeur, qui creuse pour enterrer les morts. Elle renvoie à l'origine des écorchés des leçons d'anatomie, qui étaient des cadavres et généralement des condamnés : la leçon d'anatomie n'est possible qu'à partir d'un homme qui a été mis à mort. L'écorché-bêcheur condense celui qui enterre et celui qui est enterré.

Alphonse Lami précise et souligne les muscles par l’emploi de la polychromie. Son écorché-bêcheur conjoint donc fonction académique et expression artistique. mais il conserve également la trace d'un fonctionnement allégorique de la représentation : on n'étudie pas le muscle sans se confronter avec la Mort.

François-Xavier Fabre rencontre Louise de Stolberg, comtesse d’Albany, à Florence. L'épouse du prétendant jacobite à la couronne britannique se lie d'amitié avec le peintre montpelliérain, et lui présente tout un réseau d'amis qui vont constituer sa clientèle étrangère.

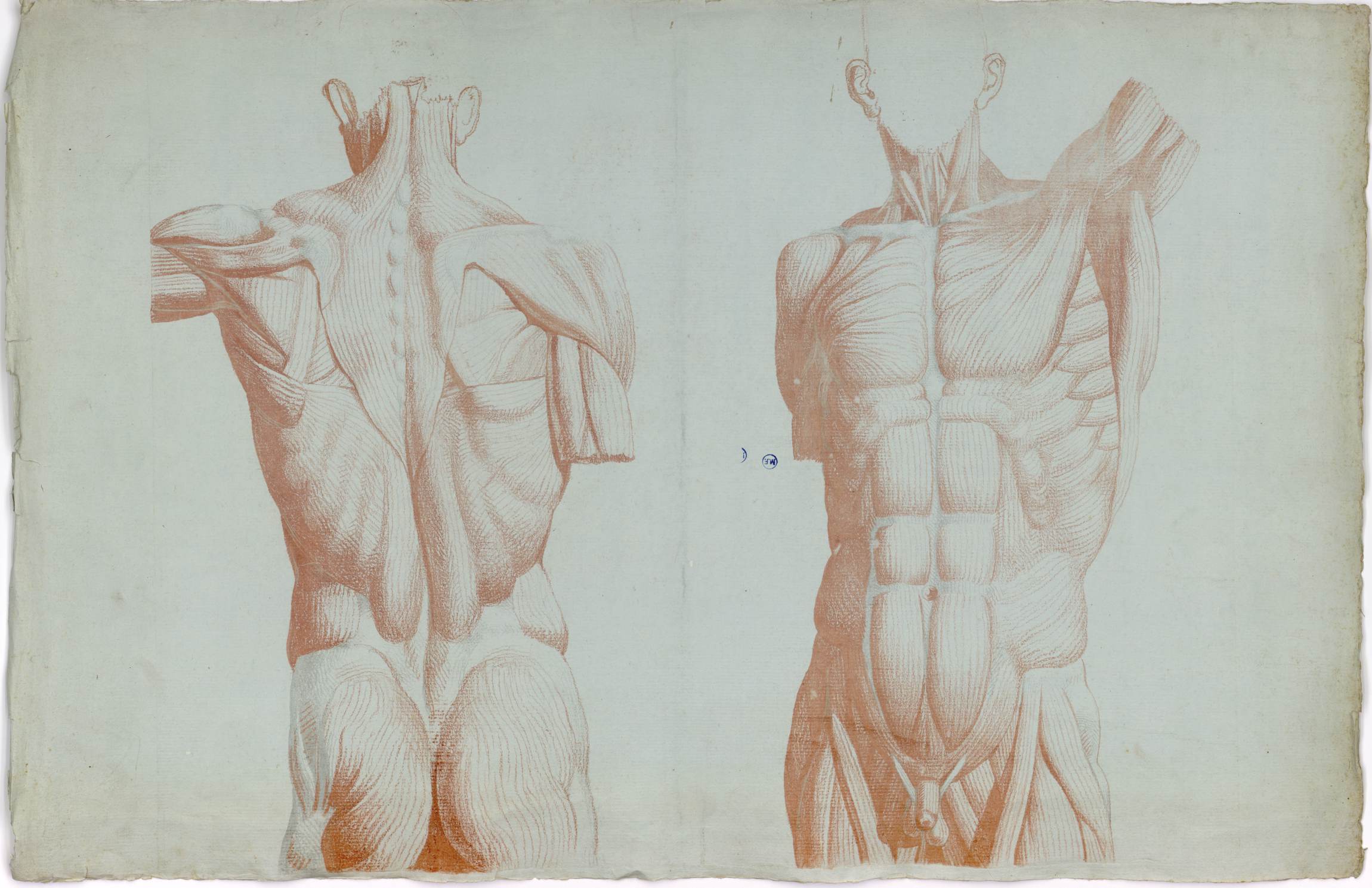

Elle pratique elle-même la peinture, et s’exerce ici à l’anatomie artistique. Nombre de ses études anatomiques sont conservées au musée Fabre, révélant que l'exercice de l'écorché n'était pas réservé aux hommes. Mais la comtesse ne travaille pas d'après nature : elle a probablement réalisé son dessin d'après un traité comme celui d'Alphonse Lamy.

Le dessin représente un tronc masculin, vu de face et de dos. Les contours des muscles sont soulignés par la sanguine et ses teintes rougeâtres, le volume est rendu par un jeu d’ombres et de blancs. L'alibi anatomique joue ici à plein : sous couvert d'une étude scientifique, le dessin offre au regard la contemplation d'un beau nu masculin. Il n'a pas de visage, mais sa tête n'est pas non plus manquante. Chez cet homme, le corps seul offert à l'inquisition de l'œil intéresse notre regard et notre jouissance. L'écorché de la comtesse, comme celui de Houdon, n'est qu'à moitié un écorché…

Dans l'Iliade d'Homère, Hector, le fils du vieux roi Priam et le chef militaire des Troyens, est l'adversaire principal d'Achille, le champion des Grecs. Hector tue Patrocle, l'ami d'Achille, au combat. Furieux, Achille se venge en tuant Hecor, et traîne son cadavre derrière son char autour des murailles de Troie. Il faudra l'intervention personnelle de Priam aux pieds d'Achille, et une forte rançon, pour que le corps soit restitué aux Troyens et que des funérailles lui soient faites.

Jacques-Louis David peint cette toile alors qu'il est pensionnaire à l’Académie de France à Rome. L'exercice consistant à faire peindre aux élèves des Académies venait d'être rétabli. David lui donne un prétexte historique en rattachant ce qui ne devait être qu'une étude technique à un des épisodes les plus célèbres de l'épopée homérique. Il peint le corps d'un athlète, à la musculature saillante, renversé en arrière et se détachant sur une couverture brune jetée au sol.

On pourrait croie en première analyse que le peintre s’éloigne du texte homérique. Homère raconte en effet comment, à la mort du Troyen, tous les Grecs se pressent pour frapper de leur lance un guerrier qu'ils avaient tant redoutés. Puis Achille, en traînant le corps, l'a nécessairement abîmé. Mais il s'agit d'Hector, et de l'imaginaire de l'épopée : le divin Hector a un corps divin, il reste sublimement beau dans la mort et malgré les outrages. La position renversée d'Hector est la position traditionnelle qu'on lui donne lorsqu'il est traîné autour de Troie, les pieds relevés parce qu'ils sont attachés au char d'Achille alors que ses épaules et sa tête sont à terre.

David a supprimé le char, qui aurait été incongru pour une Académie, mais il a conservé cette position en pente, qui exprime de façon contradictoire l'humiliation et la souveraineté glorieuse du héros. On peut comparer par exemple l'Hector de David à celui peint par Gavin Hamilton en 1765 pour la même scène, ou à la gravure de Picart pour l'Iliade de Mme Dacier publiée en 1711. Le corps martyrisé est un corps éclatant de beauté, comme l'écorché est un bel homme avant même d'être un écorché.

Comme l'Écorché de Houdon, l'Académie de David ne renonce pas complètement à l'histoire : l'étude technique, l'exposition scientifique du corps conserve la trace d'un récit historique qui demeure le substrat nécessaire de la représentation : le cavavre supplicié d'Hector sous le modèle académique de David ; saint Jean-Baptiste baptisant le Christ sous le modèle anatomique de Houdon.

Le grand écorché (version en plâtre de Montpellier) - Houdon

En 1767, alors pensionnaire à l’Académie de France à Rome, Jean-Antoine Houdon réalise la représentation en plâtre d’un écorché. Il s’agissait d’une étude préparatoire pour un Saint Jean-Baptiste, commandé pour l’église de Santa Maria degli Angeli. Le directeur de l’Académie romaine, Joseph-Marie Vien, l’impose comme modèle. En 1779, la Société des Beaux-Arts de Montpellier achète un exemplaire de la seconde version de L’Écorché au bras tendu, pour l’école de dessin : Houdon a modifié le geste de la main, qui baptisait et désormais tient un fil à plomb : le geste symbolique est devenu un geste technique.

Un Écorché est une représentation grandeur nature d’un homme se tenant debout, dépouillé de sa peau. Avec son fil à plomb, l'Écorché de Houdon mesure la stabilité de sa position verticale et permet aux élèves d'évaluer, à chaque hauteur du corps, l'écart par rapport à la verticale pure : la statue par ce fil est sa propre mesure et son propre modèle.

Certains de ses muscles sont lissés : l'Écorché n'est ni un Marsyas, ni un saint Barthélémy ; ce n'est pas un malheureux qu'on soumet à la torture de l'écorchement. L'Écorché est un cas d'école. L’œuvre oscille entre étude anatomique rigoureuse et expression artistique.

L'expression du visage est intense et concentrée. Fixant dans le vide un cordeau inexistant, l'Écorché s'applique à bien rester debout et en équilibre. A sa manière, comme le Doryphore de Polyclète, il figure le canon de l'esthétique classique, mais un canon décomposé (par la soustraction de la peau) et mesuré (par le cordeau).

A Abraham Fontanel, Houdon écrit : « trop heureux si je puis en m’occupant de ce genre d’étude parvenir à me rendre utile aux jeunes étudiants en peinture et Sculpture pour

qui je pense qu’un modèle à suivre doit plutôt être un bel œuvre raisonné suivant toutes les règles de l’art. »

Louis-Léopold Boilly propose dans ce tableau de montrer le sculpteur Jean-Antoine Houdon à l’œuvre dans son atelier. La pièce est encombrée des œuvres les plus emblématiques du sculpteur telles que le Voltaire assis (au musée Fabre), La Frileuse ou Diane chasseresse, tandis que plusieurs bustes sont alignés en hauteur. Dans la pénombre, se tient une version de L’Écorché en bronze, fondue en 1790. À ses pieds, deux élèves s’exercent au dessin. Jean-Antoine Houdon est en plein travail, modelant une composition académique d’après un modèle qui pose assis sur une estrade. Derrière le sculpteur, deux visiteurs observent l'artiste à l'œuvre.

La présence de L’Écorché dans l'atelier souligne sa fonction didactique. L’artiste et ses élèves sont placés entre deux principes de l’art moderne : d’un côté, L’Écorché, référence scientifique et académique pour l’étude des proportions et de la structure du corps humain ; de l’autre, le modèle vivant, incarnation de la chair, de la nature, et du mouvement. L’Écorché, tel un fantôme à gauche, semble surveiller le travail des jeunes dessinateurs, tandis que le modèle vivant, à droite, s'ennuie ferme !

Boilly peint une autre version de L'atelier de Houdon quelques mois plus tard, actuellement conservée au musée des Arts Décoratifs de Paris : L'Écorché s'y distingue toujours à gauche, mais les dessinateurs ont disparu, remplacés par un carton à dessin où fouine distraitement une jeune visiteuse.

Le sculpteur florentin Baccio Bandinelli a dirigé l’une des premières académies de dessin dans le Cortile del Belvedere du Vatican, à Rome. Les artistes recevaient traditionnellement leur formation dans un atelier de maître comme celui-ci.

Cette scène nocturne d’intérieur montre les élèves autour d’une table, dessinant à la lueur d’une bougie. Le maître, Baccio Bandinelli, prodigue son enseignement en approchant le modèle d’une Vénus pudique de la flamme, éclairant les détails anatomiques du corps féminin. Le modèle d’un Apollon est posé sur la table. La lumière vive de la bougie se pose sur d’autres statuettes disposées à l’arrière-plan, dont les ombres projetées animent la paroi du fond de l’atelier.

Baccio Bandinelli met en avant le travail des volumes grâce à un jeu d’ombres et de lumières.

Ces ombres peuvent faire écho au mythe de Dibutade et à la naissance symbolique du dessin – le dessin étant le fondement de l’enseignement revendiqué au XVIe siècle, de Florence à Rome. Il existe une autre estampe montrant l’atelier de l’artiste, gravée quelques années plus tard par Enea Vico (L’académie de Baccio Bandinelli, 1540-1560, gravure, 30,6x47,5 cm, Paris, Petit Palais, musée des Beaux-arts).

André Vésale (1514-1564), Andreas Wytinck van Weselcon de son nom original brabançon, est considéré comme le père de l’anatomie moderne. Il est connu pour ses Sept livres sur la manière dont le corps humain est fabriqué (De humani corporis fabrica libri septem), publiés pour la première fois à Bâle en 1543. Vésale s'était rendu célèbre la même année par la dissection publique à Bâle de Karrer Jakob von Gebweiler, un meurtrier célèbre. Le De humani corporis fabrica a révolutionné la médecine et l’illustration scientifique. Ses planches sont attribuées à Jan van Calcar, élève du Titien.

La scène du frontispice se déroule dans un théâtre anatomique rempli d’une foule compacte. Les premiers théâtres anatomiques, dédiés à la dissection humaine, apparaissent en Italie au début du XVIe siècle : ils sont d'abord démontables, de sorte que la rotonde en pierre qui est représentée ici, avec ses colonnes corinthiennes, est sans doute imaginaire : le théâtre anatomique de Salamanque date de 1551, celui de Bâle, de 1552.

Le public assiste ici à la dissection d'une femme, dirigée par l'auteur. De la main droite, le chirurgien touche l’utérus du cadavre étendu devant lui ; de la gauche, il lève l’index vers le squelette, allégorie de la mort tenant sa faux placée au-dessus du lui. Ce geste peut ainsi être interprété comme un memento mori, une allusion à la finitude de toute vie. Par contraste, le corps de la femme, et son appareil utérin ici exhibé, qui porte la vie, prend valeur symbolique.

Dans le dialogue instauré entre le corps de chair et les os du squelette, se dessine une victoire silencieuse : celle de la vie sur la mort, par la connaissance scientifique. Dans sa préface, André Vésale insiste sur l’importance de l’expérimentation par le toucher, qui constitue une révolution dans la science médicale.

Par leur qualité et leur nouveauté, les illustrations de cet ouvrage ont servi aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine artistique. Le support imprimé offrait un complément précieux à la dissection réelle.

Les planches du De Humani Corporis Fabrica représentent d'abord un squelette, de face, de profil et de dos. Vésale passe en suite à l'écorché, pour établir la musculorum tabula, la nomenclature des muscles, à partir de petites lettres marquant sur le corps l'emplacement des muscles légendés. C'est toujours grosso modo cette nomenclature que présente l'écorché de Houdon.

L'écorché de Jean Calcar, auteur présumé de cette gravure, s'avance en levant une main vers le Ciel, tandis que l'autre désigne des ruines, à l'arrière-plan à gauche. Les ruines nous rappellent que toute civilisation est mortelle, comme l'écorché nous indique certes la structure du vivant, mais aussi que ce vivant est destiné à la mort. De la même façon, l'écorché de Houdon est un saint Jean-Baptiste, ouvrant à la vie éternelle par le geste du baptême, et est un cadavre, indiquant le dépérissement inéluctable de toute vie.

Face à la ruine, au fond à droite, on distingue un promontoire, où se dresse un village fortifié. Contre les ruines antiques, fantôme formidable d'un passé glorieux, la Renaissance érige ses propres constructions et organise ses réseaux de défense et de communication : le nouveau monde qui s'annnonce n'est pas seulement médical et scientifique ; il est aussi économique et politique.

Nicolaes Tulp (1593-1674) était chirurgien, il fut aussi élu quatre fois bourgmestre d'Amsterdam (1654, 1656, 1666, 1671).

En 1628 Tulp est nommé Praelector Anatomiae (maître d’anatomie) au sein de la Guilde des Chirurgiens ; il occupera cette fonction jusqu'en 1652. Chaque année, il donne une leçon publique d'anatomie. Pour celle du 31 janvier 1632, il commande à Rembrandt un tableau : l'homme disséqué était, comme souvent, un meurtrier ; la leçon d'anatomie prolonge ainsi en quelque sorte l'éclat exemplaire de sa condamnation à mort.

Sous l’autorité de l’Église protestante, les dissections sont autorisées à partir de 1555, uniquement sur des cadavres masculins.

Ce portrait de groupe est destiné à promouvoir la Guilde et, à travers elle, le prestige des chirurgiens, seuls habilités à pratiquer la dissection et à délivrer un enseignement à partir d'elle. Nicolaes Tulp révèle ici les tendons de l’avant-bras gauche du cadavre à l’aide d’une pince. L'assistance est invitée à comparer ce qu'il montre sur le cadavre avec ce qui est figuré dans le livre ouvert devant eux, au premier plan à droite. Le spectacle de la dissection est éprouvant : trois chirurgiens détournent le regard, ou s’adressent silencieusement au spectateur, tandis qu’un autre confronte ce qu'il voit à son propre livre.

La manipulation des tendons avec des ciseaux est délicate. Elle met en valeur les mains du chirurgien (étymologiquement, le travailleur de la main) : une pour disséquer, et une pour accompagner son discours. Chez Rembrandt, la dissection est un acte oratoire et solennel, le corps disséqué est l'objet de la performance ; chez Jean-Antoine Houdon, l'écorché est le sujet, comme dans les figures de Vésale. Le chirurgien de Rembrandt s'adresse à un public et initie une interaction ; absorbé en lui-même, l'écorché de Houdon, qui n'est plus un Jean-Baptiste baptisant, manifeste intensément une intériorité sensible qu'aucun langage ne saurait communiquer.

Cette statue en carton-plâtre d’un homme dépourvu de peau servait à l’étude de l’anatomie musculaire, tant pour les étudiants en médecine que pour les artistes. Exposée au Salon de peinture et de sculpture de Paris en 1857, cette œuvre a été classée au titre des monuments historiques en 2004.

Alphonse Lami, qui a été formé à l’anatomie artistique à l’École des beaux-arts de Paris, est l'auteur d'un traité sur les muscles destiné aux artistes : Myologie superficielle du corps humain, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1861. Le traité comporte 10 planches gravées par Édouard Rosotte d'après ses dessins, mettant en scène son écorché-bêcheur dans différentes positions et sous différents points de vue.

L'écorché-bêcheur synthétise en trois dimensions les premières planches du traité d’anatomie d’André Vésale, De humani corporis fabrica libri septem, publié en 1543. Au livre I, la planche de la page 163 représente un squelette avec une bêche, tandis que ceux des p. 170, 174 et 178 sont des écorchés debout. La bêche est l'instrument du fossoyeur, qui creuse pour enterrer les morts. Elle renvoie à l'origine des écorchés des leçons d'anatomie, qui étaient des cadavres et généralement des condamnés : la leçon d'anatomie n'est possible qu'à partir d'un homme qui a été mis à mort. L'écorché-bêcheur condense celui qui enterre et celui qui est enterré.

Alphonse Lami précise et souligne les muscles par l’emploi de la polychromie. Son écorché-bêcheur conjoint donc fonction académique et expression artistique. mais il conserve également la trace d'un fonctionnement allégorique de la représentation : on n'étudie pas le muscle sans se confronter avec la Mort.

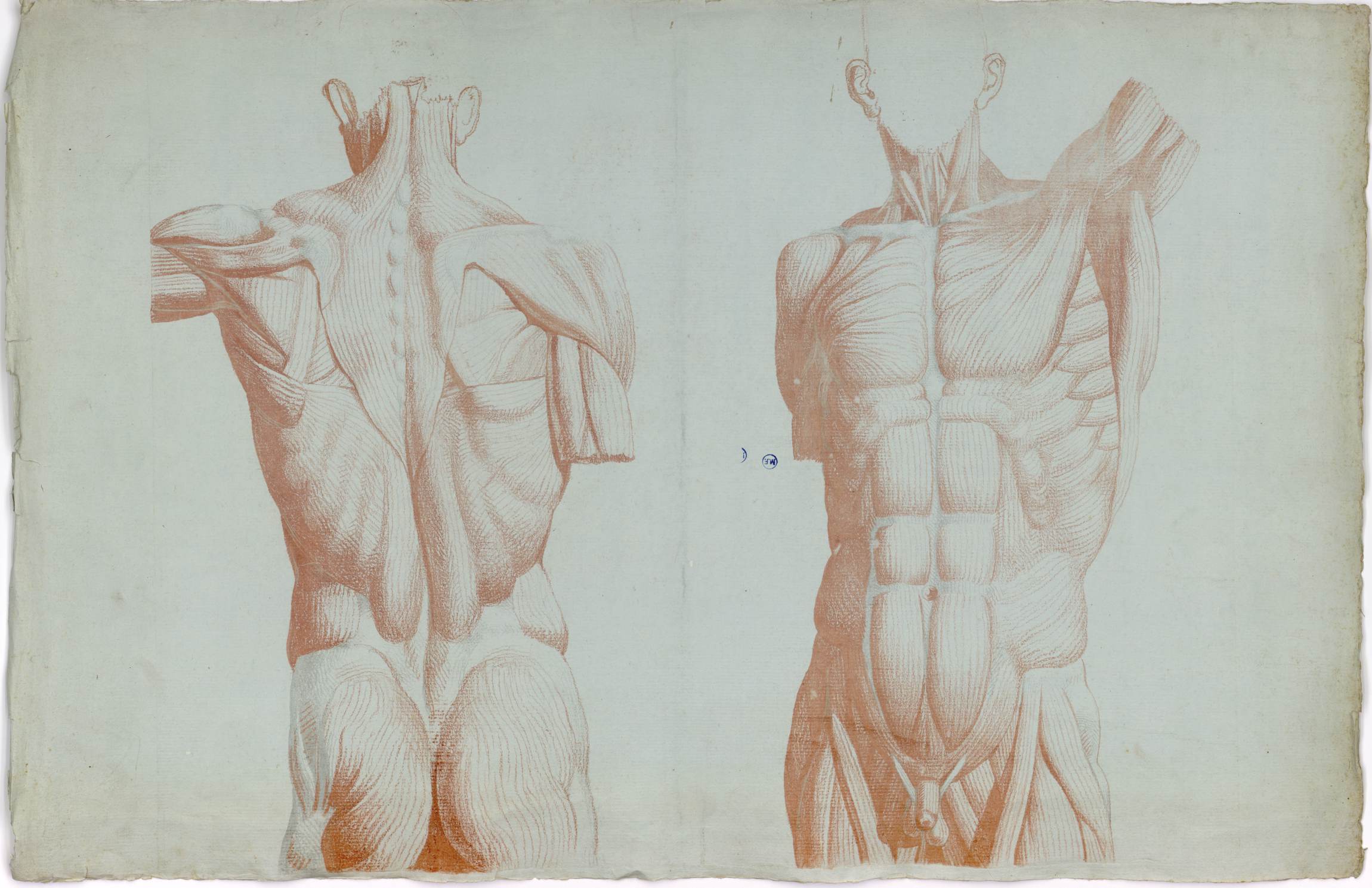

François-Xavier Fabre rencontre Louise de Stolberg, comtesse d’Albany, à Florence. L'épouse du prétendant jacobite à la couronne britannique se lie d'amitié avec le peintre montpelliérain, et lui présente tout un réseau d'amis qui vont constituer sa clientèle étrangère.

Elle pratique elle-même la peinture, et s’exerce ici à l’anatomie artistique. Nombre de ses études anatomiques sont conservées au musée Fabre, révélant que l'exercice de l'écorché n'était pas réservé aux hommes. Mais la comtesse ne travaille pas d'après nature : elle a probablement réalisé son dessin d'après un traité comme celui d'Alphonse Lamy.

Le dessin représente un tronc masculin, vu de face et de dos. Les contours des muscles sont soulignés par la sanguine et ses teintes rougeâtres, le volume est rendu par un jeu d’ombres et de blancs. L'alibi anatomique joue ici à plein : sous couvert d'une étude scientifique, le dessin offre au regard la contemplation d'un beau nu masculin. Il n'a pas de visage, mais sa tête n'est pas non plus manquante. Chez cet homme, le corps seul offert à l'inquisition de l'œil intéresse notre regard et notre jouissance. L'écorché de la comtesse, comme celui de Houdon, n'est qu'à moitié un écorché…

Dans l'Iliade d'Homère, Hector, le fils du vieux roi Priam et le chef militaire des Troyens, est l'adversaire principal d'Achille, le champion des Grecs. Hector tue Patrocle, l'ami d'Achille, au combat. Furieux, Achille se venge en tuant Hecor, et traîne son cadavre derrière son char autour des murailles de Troie. Il faudra l'intervention personnelle de Priam aux pieds d'Achille, et une forte rançon, pour que le corps soit restitué aux Troyens et que des funérailles lui soient faites.

Jacques-Louis David peint cette toile alors qu'il est pensionnaire à l’Académie de France à Rome. L'exercice consistant à faire peindre aux élèves des Académies venait d'être rétabli. David lui donne un prétexte historique en rattachant ce qui ne devait être qu'une étude technique à un des épisodes les plus célèbres de l'épopée homérique. Il peint le corps d'un athlète, à la musculature saillante, renversé en arrière et se détachant sur une couverture brune jetée au sol.

On pourrait croie en première analyse que le peintre s’éloigne du texte homérique. Homère raconte en effet comment, à la mort du Troyen, tous les Grecs se pressent pour frapper de leur lance un guerrier qu'ils avaient tant redoutés. Puis Achille, en traînant le corps, l'a nécessairement abîmé. Mais il s'agit d'Hector, et de l'imaginaire de l'épopée : le divin Hector a un corps divin, il reste sublimement beau dans la mort et malgré les outrages. La position renversée d'Hector est la position traditionnelle qu'on lui donne lorsqu'il est traîné autour de Troie, les pieds relevés parce qu'ils sont attachés au char d'Achille alors que ses épaules et sa tête sont à terre.

David a supprimé le char, qui aurait été incongru pour une Académie, mais il a conservé cette position en pente, qui exprime de façon contradictoire l'humiliation et la souveraineté glorieuse du héros. On peut comparer par exemple l'Hector de David à celui peint par Gavin Hamilton en 1765 pour la même scène, ou à la gravure de Picart pour l'Iliade de Mme Dacier publiée en 1711. Le corps martyrisé est un corps éclatant de beauté, comme l'écorché est un bel homme avant même d'être un écorché.

Comme l'Écorché de Houdon, l'Académie de David ne renonce pas complètement à l'histoire : l'étude technique, l'exposition scientifique du corps conserve la trace d'un récit historique qui demeure le substrat nécessaire de la représentation : le cavavre supplicié d'Hector sous le modèle académique de David ; saint Jean-Baptiste baptisant le Christ sous le modèle anatomique de Houdon.