Tobit ensevelissant les morts, en 2 mn

Candice Ducheyne, Stéphane Lojkine | Musique par Julien DruonGiovanni David, Tobit ensevelissant les morts, v. 1775-1785, huile sur toile, 85x74,50 cm, Montpellier, musée Fabre

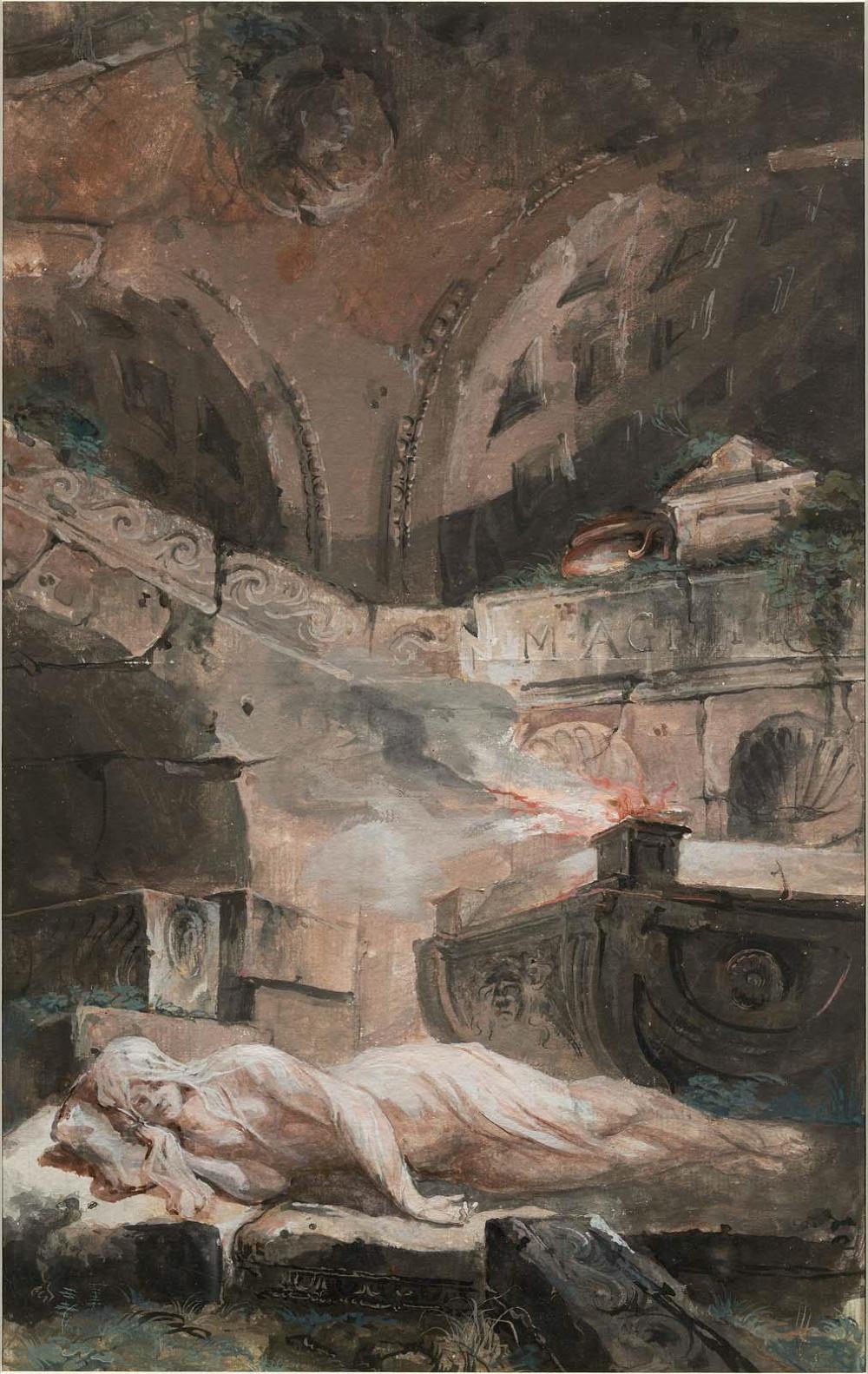

Giovanni David est un peintre gênois de la 2e moitié du 18e siècle. Il peint la grande peinture d'histoire, aussi bien religieuse que mythologique, dans la veine néo-baroque initiée en France par Doyen et Deshays. Dans ce Tobit ensevelissant les morts, il déploie l'imaginaire sépulcral qui va nourrir le roman gothique anglais et le roman noir français de la fin du siècle.

Tobit ensevelissant les morts - Giovanni David

L'histoire est racontée au début du Livre de Tobie, dans l'Ancien Testament ; elle se déroule pendant la déportation assyrienne des Juifs à Ninive. Le Livre de Tobie, avec ceux d'Esther et de Judith, est un livre tardif, qui nous est parvenu en grec, l'original hébraïque, s'il a existé, étant perdu. A bien des égards, c'est un petit roman : ses protagonistes sont le vieux Tobit, qui préserve héroïquement les rites et la foi de ses ancêtres malgré la persécution, et son fils Tobie, qui exécute fidèlement la volonté de son père malgré les dangers du voyage prescrit. L'aide d'un mystérieux compagnon permettra un dénouement heureux : le compagnon se révèle être l'ange Raphaël, qui reprend son aspect d'ange et s'envole à la fin de l'histoire.

Ici, nous sommes au début du récit. Sennachérib, roi d'Assyrie, de retour d'une campagne contre Ezéchias, roi de Juda, fait massacrer les Juifs de Ninive et jeter leurs corps par dessus les remparts de la ville. Secrètement, Tobit récupère les corps et leur donne une sépulture. Le récit biblique décrit en fait plusieurs séquences d'enterrement : la persécution commence en fait sous Salmanassar avant Sennachérib (Tb 1, 17) ; elle bat son plein sous Sennachérib après l'expédition en Juda (Tb 1, 18) ; Tobit enterre encore un mort sous Asarhaddon, quand la persécution a cessé (Tb 2, 3-8). Sous la persécution, il est seul, et il est encore jeune ; il agit de nuit. Après la persécution, Tobit est vieux ; c'est son fils Tobie qui l'avertit du mort à enterrer ; on peut penser qu'il accompagne alors le vieillard pour ce dernier enterrement.

A la première et à la seconde séquence, Giovanni David emprunte le caractère nocturne et clandestin de la scène, la pluralité des corps à enterrer ; de la troisième séquence, il reprend la vieillesse de Tobit et extrapole la présence de son fils, qui tient un flambeau pour éclairer la scène.

On ne sait pas pour quel projet ni pour quel commanditaire Giovanni David a peint cette esquisse. L'artiste est gênois, le sujet biblique suggère une commande religieuse, et peut-être s'agissait-il de mettre en relation cet exemple de piété juive avec une mise au tombeau du Christ, sous l'égide de Joseph d'Arimathie, une scène plus familière appelant une composition similaire.

La fabrique d'architecture où Giovanni David dispose ses personnages ne se laisse pas deviner clairement. C'est caractéristique du style néo-baroque qu'adopte David, dans la lignée d'un peintre comme Doyen. Comparer par exemple avec son Miracle des Ardents de 1767, dont la fabrique d'architecture pose le même type de problème et produit le même effet spectaculaire. Apparemment, la scène est dans l'entrée d'un tombeau souterrain : Tobit, qui est entré en haut par le fond de la toile, pousse le corps du jeune homme vers le premier plan, en bas, où un enfant mort est déjà étendu. Le tombeau proprement dit est à gauche, où il faut imaginer une salle souterraine. On ne distingue, à l'entrée de cette scène, que l'extrémité du sarcophage, ornée de têtes de sphinx. C'est un tombeau assyrien, où Tobit va procéder à un enterrement juif…

On ne comprend pas ce qu'est la paroi cannelée derrière le jeune Tobie qui éclaire la scène de son flambeau. Fait-elle office de porte ? La succession, de gauche à droite, des décorations du tombeau, des cannelures et des caissons produit un effet chaotique typique de l'imaginaire gothique qui se développe à cette époque.

Louis-Jean Desprez, Tombeau avec un sarcophage porté par 4 sphinx et contenant un cadavre dont on aperçoit les pieds à travers une ouverture cintrée, aquatinte, 1779-1784, 34x48,6 cm, Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des estampes.

Originaire d'Auxerre, Desprez avait commencé sa carrière en 1755 comme apprenti graveur dans l'atelier de Cochin. Il avait 12 ans. De 1769 jusqu'à sa fermeture en 1776 il est professeur de dessin à l’École militaire de Paris. En 1776 il remporte le Grand Prix d'Architecture de Rome. Il séjourne en Italie de 1777 à 1784, comme pensionnaire à l'Académie de France à Rome. En 1778, il participe au voyage organisé par l'abbé de Saint-Non dans le sud de l'Italie, à la découverte notamment des monuments de Pompéi. Il passe son année 1779 à mettre au propre ses dessins de voyage, puis travaille pour les décors de spectacle du Teatro delle Dame, ou théâtre Alibert, une des principales salles d'opéra de Rome de l'époque. Il pourrait avoir exécuté cette gravure à ce moment, et en tous cas avant son départ pour la Suède en 1784.

Spectres, tombeaux, mausolées, sarcophages… avec la reprise régulière de la Sémiramis de Voltaire à Bruxelles et à Paris (1773-1777), la mode est aux évocations funèbres et la couleur orientale est bienvenue. On ne voit pas où Desprez aurait pu voir le monument qu'il dessine ici ; on l'imagine en revanche très bien comme décor, ou proposition de décor d'opéra. L'effet sensationnel tient aux pieds du morts que, de façon tout à fait invraisemblable, on voit dépasser du milieu du sarcophage. Giovanni David, qui a séjourné à Rome quelques années plus tôt, mobilise les mêmes motifs : arche, sphinx, polyèdre, motif sculpté au dessus du sarcophage…

Deux esquisses sont attribuées à Deshays sur ce sujet : celle-ci est à Los Angeles, l'autre au musée des beaux-arts de Tours. Deshays est apparemment le premier à imaginer la scène en sous-sol. C'est en plein air, à l'écart de la ville que l'on s'imaginait jusque là les enterrements furtifs par Tobit.

Deshays conçoit une grande machine. Il n'y a pas un mort, mais une jonchée de cadavres. Tobit ne procède pas lui-même à l'enterrement mais, à gauche, tel un chef d'orchestre, il règle le mouvement des hommes qui s'affairent devant lui. La salle est une rotonde voutée, en amphithéâtre avec des marches, avec une coursive à mi-hauteur. De la coursive, deux hommes amènent les corps et les font glisser vers le bas. Sur la droite, une foule assiste à la scène. Au centre, éclairé par un flambeau brandi par un solide gaillard, le groupe principal se détache en clair-obscur. Trois hommes portent un jeune homme et s'apprêtent à le déposer à terre.

Deshays a décomposé la procédure de l'enterrement en quatre temps. En haut, un corps est basculé de la coursive vers le bas ; au centre, un second corps est porté ; à droite au premier plan et au sol, un cadavre est étendu sur des sacs ; au fond enfin, à l'arrière-plan, les corps sont allongés les uns à côté des autres.

Giovanni David n'a probablement pas vu ce dessin. Mais on retrouvera chez lui plusieurs éléments majeurs de la composition révolutionnaire de Deshays : l'action devient une descente et n'est plus délimitée par l'espace restreint d'une scène ; l'enterrement traité en clair-obscur déporte l'intérêt du protagoniste, Tobit, vers l'académie du corps mort ; le lieu souterrain change la nature de l'événement, qui devient conjuration. Le style gothique de David ne relève donc pas simplement d'une touche personnelle et ne s'explique pas non plus par les seules contraintes du sujet. Une mutation européenne des régimes de représentation est à l'œuvre.

Les Vestales étaient à Rome les prêtresses de Vesta, la déesse du foyer. Leurs fonctions sacerdotales étaient importantes, et leur rôle politique n'était pas négligeable. Selon la légende, c'est une Vestale, Rhéa Silvia, qui avait mis au monde Romulus et Remus. Les Vestales étaient tenues à la chasteté. Le manquement était puni de mort : elles étaient alors enterrées vives. Tite Live raconte comment Rhéa Silvia échappa à ce supplice, et rapporte plusieurs autres cas qui ne se terminèrent pas si bien.

Giovanni David imagine l'intérieur du temple de Vesta où la Vestale agonise. Au centre, sur un autel, brûle le feu sacré que les prêtresses étaient censées entretenir. Ce sanctuaire en forme de rotonde était l'un des plus anciens à Rome : Numa Pompilius, le 2e roi de Rome, aurait ordonné sa construction. En haut, les voûtes évoquent les complexes architectures carcérales de Piranèse. Dans les niches et sur la corniche sont entreposés pots, boites et coffres, qui évoquent les mystérieux penus Vestae, objets sacrés dont personne ne sait à quoi ils ressemblaient.

Allongée devant l'autel sur le sol de pierre, la jeune femme semble regarder l'eau stagnante du premier plan. Elle agonise. Le motif de l'enfermement au tombeau, commun à la Vestale de Boston et au Tobit du Musée Fabre, est symptomatique, à la fin du 18e siècle, de l'émergence d'un régime non plus scénique, mais spectral de la représentation.

A l'arrière-plan sur la gauche, Bourdon imagine un temple païen, avec un péristyle et une statue de dieu. Sur la paroi latérale du temple court un bas-relief. Devant lui à droite se dresse une urne funéraire et derrière elle deux branches de bois mort croisées. Au fond, la pyramide de Cestius est la signature de Bourdon. La scène est censée se déroulée aux abords de Ninive, où les Juifs ont été déportés et sont persécutés. Bourdon ne lui donne guère une couleur assyrienne et on imagine mal un tel temple dans la Ninive biblique. Bourdon représente plutôt, de façon plus générale et allégorique, la ruine du paganisme antique, et peut-être en sous-main, lui qui est protestant, la décadence de l'Eglise catholique : une large fissure lézarde le temple, et le bois mort derrière l'urne figure la faillite de l'ancienne foi.

Tobit au premier plan à droite est enveloppé du talit juif de prière, ou porte le deuil en blanc, selon ce que Bourdon imagine du rite funéraire juif. Son chien flaire la tête du cadavre, que deux hommes mettent en terre, environnés par la petite communauté juive dont les vêtements de couleur vive contrastent avec le camaïeu de bruns de l'arrière-plan païen. Le tableau oppose ainsi paradoxalement le rite funéraire, comme symbole de la vie de la communauté et de la foi, à la fabrique d'architecture, ruine d'une civilisation morte.

L'histoire de l'héroïsme de Tobit, enterrant les Juifs morts selon le rite juif malgré l'interdit babylonien, doit ici se lire allégoriquement : Bourdon oppose en fait le paganisme mort à la vraie foi. Mais de quelle foi s'agit-il ? Officiellement, de la catholique bien sûr. Mais Bourdon pensait peut-être aux protestants du désert, fidèles à leur foi réprouvée, perpétuant héroïquement leurs rites à l'écart des monuments d'une religion qu'ils jugeaient ruinée…

Elève de Dürer, Georg Pencz a effectué l'essentiel de sa carrière à Nuremberg ; il s'est également formé en Italie. Il revient de son second voyage quand il exécute cette gravure. La scène qu'il représente ici est censée se dérouler à Ninive, pendant la déportation assyrienne des Juifs qui sert de fond au Livre de Tobie. Mais la bourgade qu'on distingue au fond de la scène est bien plutôt une bourgade italienne ou allemande de la Renaissance, avec son église forteresse à fenêtres ogivales et géminées.

Tobit se tient au centre, portant le bonnet phrygien, qui désigne ici l'Orient. Il est dans la fosse mortuaire jusqu'à mi-corps, et reçoit le cadavre par les épaules, tandis que son fils Tobie le retient par les jambes. Au bord de la tombe, une pelle et une pioche indiquent que le trou est fraîchement creusé. Tobit et son fils sont tournés vers deux habitants de la ville venus les prévenir : le barbu à droite délivre l'information : Tobit a été vu, il doit fuir. Les mains de l'homme font le geste oratoire de la parole. L'autre habitant redresse les paumes de ses mains, comme pour se dédouaner : Tobit est prévenu, il dégage sa responsabilité.

Au fond, sous le porche qui permet d'entrer dans la ville, on distingue deux personnages qu'on pourrait prendre à première vue pour des spectateurs. Il s'agit en fait de Tobit portant sur son dos le Juif mort auquel il va donner une sépulture. Pencz conserve ici une trace d'organisation narrative de l'image : l'image représente simultanément plusieurs moments de l'histoire, d'abord Tobit portant le mort, puis Tobit l'enterrant. Mais ce mode de représentation, très utilisé au siècle précédent, tombe en désuétude à l'époque de Pencz : le nombre de séquences est ramené à deux, une séquence est hypertrophiée, l'autre fondue dans le paysage. On assiste ici à la naissance du dispositif scénique.

Avec cette miniature tirée d'une Bible historiale de Petrus Comestor copiée dans la deuxième moitié du quatorzième siècle, nous pouvons nous représenter comment l'histoire de Tobit pouvait être imaginée à la fin du Moyen Âge.

Ici, le vieux Tobit dérangé dans son repas quitte la table pour prendre soin du mort qu'on lui a amené. C'est la troisième séquence d'enterrement des morts du livre de Tobit, au chapitre 2, sous le roi Asarhaddon. Il n'y a plus de persécution, mais Tobit est désormais célèbre pour sa piété héroïque : il s'est occupé des morts pendant la grande persécution, il le fait une nouvelle fois comme il l'a toujours fait.

Mais cette fois il se donne en spectacle. Tous les convives, de l'autre côté de la table, se lèvent et se penchent pour le regarder faire. Est-ce piété de la part de Tobit, ou ostentation, qui sera punie par l'aveuglement avec une fiente d'oiseau ?

Sur la table du banquet quitté par Tobit sont disposées une coupe de vin et deux miches de pain : c'est une table de banquet eucharistique, dont la performance a été interrompue. Les hommes portent le bonnet phrygien, qui les désigne comme orientaux. Le mort est un cadavre blême, raide et émacié : rien à voir avec le corps esthétisé imaginé par Giovanni David !

Tobit ensevelissant les morts - Giovanni David

L'histoire est racontée au début du Livre de Tobie, dans l'Ancien Testament ; elle se déroule pendant la déportation assyrienne des Juifs à Ninive. Le Livre de Tobie, avec ceux d'Esther et de Judith, est un livre tardif, qui nous est parvenu en grec, l'original hébraïque, s'il a existé, étant perdu. A bien des égards, c'est un petit roman : ses protagonistes sont le vieux Tobit, qui préserve héroïquement les rites et la foi de ses ancêtres malgré la persécution, et son fils Tobie, qui exécute fidèlement la volonté de son père malgré les dangers du voyage prescrit. L'aide d'un mystérieux compagnon permettra un dénouement heureux : le compagnon se révèle être l'ange Raphaël, qui reprend son aspect d'ange et s'envole à la fin de l'histoire.

Ici, nous sommes au début du récit. Sennachérib, roi d'Assyrie, de retour d'une campagne contre Ezéchias, roi de Juda, fait massacrer les Juifs de Ninive et jeter leurs corps par dessus les remparts de la ville. Secrètement, Tobit récupère les corps et leur donne une sépulture. Le récit biblique décrit en fait plusieurs séquences d'enterrement : la persécution commence en fait sous Salmanassar avant Sennachérib (Tb 1, 17) ; elle bat son plein sous Sennachérib après l'expédition en Juda (Tb 1, 18) ; Tobit enterre encore un mort sous Asarhaddon, quand la persécution a cessé (Tb 2, 3-8). Sous la persécution, il est seul, et il est encore jeune ; il agit de nuit. Après la persécution, Tobit est vieux ; c'est son fils Tobie qui l'avertit du mort à enterrer ; on peut penser qu'il accompagne alors le vieillard pour ce dernier enterrement.

A la première et à la seconde séquence, Giovanni David emprunte le caractère nocturne et clandestin de la scène, la pluralité des corps à enterrer ; de la troisième séquence, il reprend la vieillesse de Tobit et extrapole la présence de son fils, qui tient un flambeau pour éclairer la scène.

On ne sait pas pour quel projet ni pour quel commanditaire Giovanni David a peint cette esquisse. L'artiste est gênois, le sujet biblique suggère une commande religieuse, et peut-être s'agissait-il de mettre en relation cet exemple de piété juive avec une mise au tombeau du Christ, sous l'égide de Joseph d'Arimathie, une scène plus familière appelant une composition similaire.

La fabrique d'architecture où Giovanni David dispose ses personnages ne se laisse pas deviner clairement. C'est caractéristique du style néo-baroque qu'adopte David, dans la lignée d'un peintre comme Doyen. Comparer par exemple avec son Miracle des Ardents de 1767, dont la fabrique d'architecture pose le même type de problème et produit le même effet spectaculaire. Apparemment, la scène est dans l'entrée d'un tombeau souterrain : Tobit, qui est entré en haut par le fond de la toile, pousse le corps du jeune homme vers le premier plan, en bas, où un enfant mort est déjà étendu. Le tombeau proprement dit est à gauche, où il faut imaginer une salle souterraine. On ne distingue, à l'entrée de cette scène, que l'extrémité du sarcophage, ornée de têtes de sphinx. C'est un tombeau assyrien, où Tobit va procéder à un enterrement juif…

On ne comprend pas ce qu'est la paroi cannelée derrière le jeune Tobie qui éclaire la scène de son flambeau. Fait-elle office de porte ? La succession, de gauche à droite, des décorations du tombeau, des cannelures et des caissons produit un effet chaotique typique de l'imaginaire gothique qui se développe à cette époque.

Louis-Jean Desprez, Tombeau avec un sarcophage porté par 4 sphinx et contenant un cadavre dont on aperçoit les pieds à travers une ouverture cintrée, aquatinte, 1779-1784, 34x48,6 cm, Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des estampes.

Originaire d'Auxerre, Desprez avait commencé sa carrière en 1755 comme apprenti graveur dans l'atelier de Cochin. Il avait 12 ans. De 1769 jusqu'à sa fermeture en 1776 il est professeur de dessin à l’École militaire de Paris. En 1776 il remporte le Grand Prix d'Architecture de Rome. Il séjourne en Italie de 1777 à 1784, comme pensionnaire à l'Académie de France à Rome. En 1778, il participe au voyage organisé par l'abbé de Saint-Non dans le sud de l'Italie, à la découverte notamment des monuments de Pompéi. Il passe son année 1779 à mettre au propre ses dessins de voyage, puis travaille pour les décors de spectacle du Teatro delle Dame, ou théâtre Alibert, une des principales salles d'opéra de Rome de l'époque. Il pourrait avoir exécuté cette gravure à ce moment, et en tous cas avant son départ pour la Suède en 1784.

Spectres, tombeaux, mausolées, sarcophages… avec la reprise régulière de la Sémiramis de Voltaire à Bruxelles et à Paris (1773-1777), la mode est aux évocations funèbres et la couleur orientale est bienvenue. On ne voit pas où Desprez aurait pu voir le monument qu'il dessine ici ; on l'imagine en revanche très bien comme décor, ou proposition de décor d'opéra. L'effet sensationnel tient aux pieds du morts que, de façon tout à fait invraisemblable, on voit dépasser du milieu du sarcophage. Giovanni David, qui a séjourné à Rome quelques années plus tôt, mobilise les mêmes motifs : arche, sphinx, polyèdre, motif sculpté au dessus du sarcophage…

Deux esquisses sont attribuées à Deshays sur ce sujet : celle-ci est à Los Angeles, l'autre au musée des beaux-arts de Tours. Deshays est apparemment le premier à imaginer la scène en sous-sol. C'est en plein air, à l'écart de la ville que l'on s'imaginait jusque là les enterrements furtifs par Tobit.

Deshays conçoit une grande machine. Il n'y a pas un mort, mais une jonchée de cadavres. Tobit ne procède pas lui-même à l'enterrement mais, à gauche, tel un chef d'orchestre, il règle le mouvement des hommes qui s'affairent devant lui. La salle est une rotonde voutée, en amphithéâtre avec des marches, avec une coursive à mi-hauteur. De la coursive, deux hommes amènent les corps et les font glisser vers le bas. Sur la droite, une foule assiste à la scène. Au centre, éclairé par un flambeau brandi par un solide gaillard, le groupe principal se détache en clair-obscur. Trois hommes portent un jeune homme et s'apprêtent à le déposer à terre.

Deshays a décomposé la procédure de l'enterrement en quatre temps. En haut, un corps est basculé de la coursive vers le bas ; au centre, un second corps est porté ; à droite au premier plan et au sol, un cadavre est étendu sur des sacs ; au fond enfin, à l'arrière-plan, les corps sont allongés les uns à côté des autres.

Giovanni David n'a probablement pas vu ce dessin. Mais on retrouvera chez lui plusieurs éléments majeurs de la composition révolutionnaire de Deshays : l'action devient une descente et n'est plus délimitée par l'espace restreint d'une scène ; l'enterrement traité en clair-obscur déporte l'intérêt du protagoniste, Tobit, vers l'académie du corps mort ; le lieu souterrain change la nature de l'événement, qui devient conjuration. Le style gothique de David ne relève donc pas simplement d'une touche personnelle et ne s'explique pas non plus par les seules contraintes du sujet. Une mutation européenne des régimes de représentation est à l'œuvre.

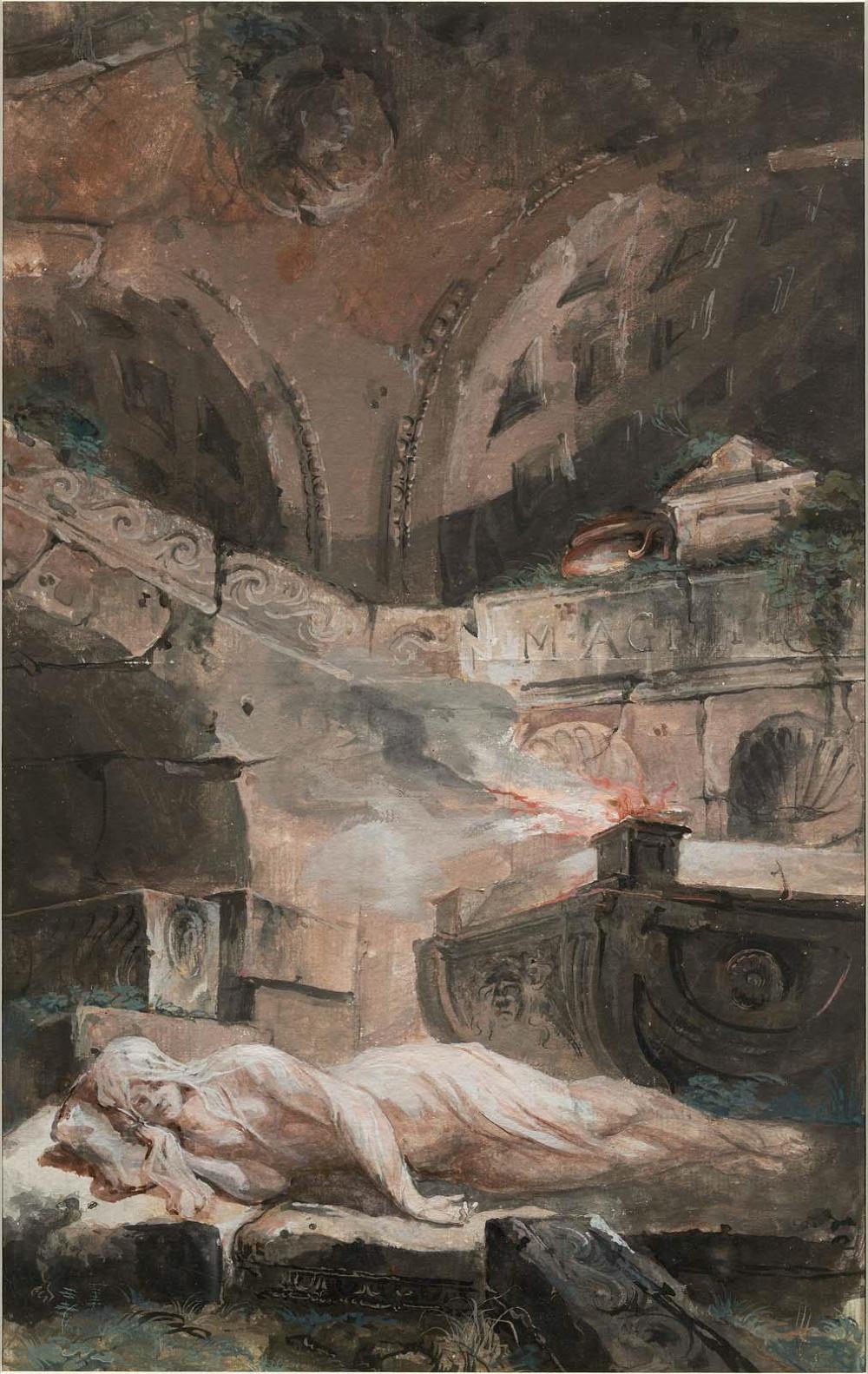

Les Vestales étaient à Rome les prêtresses de Vesta, la déesse du foyer. Leurs fonctions sacerdotales étaient importantes, et leur rôle politique n'était pas négligeable. Selon la légende, c'est une Vestale, Rhéa Silvia, qui avait mis au monde Romulus et Remus. Les Vestales étaient tenues à la chasteté. Le manquement était puni de mort : elles étaient alors enterrées vives. Tite Live raconte comment Rhéa Silvia échappa à ce supplice, et rapporte plusieurs autres cas qui ne se terminèrent pas si bien.

Giovanni David imagine l'intérieur du temple de Vesta où la Vestale agonise. Au centre, sur un autel, brûle le feu sacré que les prêtresses étaient censées entretenir. Ce sanctuaire en forme de rotonde était l'un des plus anciens à Rome : Numa Pompilius, le 2e roi de Rome, aurait ordonné sa construction. En haut, les voûtes évoquent les complexes architectures carcérales de Piranèse. Dans les niches et sur la corniche sont entreposés pots, boites et coffres, qui évoquent les mystérieux penus Vestae, objets sacrés dont personne ne sait à quoi ils ressemblaient.

Allongée devant l'autel sur le sol de pierre, la jeune femme semble regarder l'eau stagnante du premier plan. Elle agonise. Le motif de l'enfermement au tombeau, commun à la Vestale de Boston et au Tobit du Musée Fabre, est symptomatique, à la fin du 18e siècle, de l'émergence d'un régime non plus scénique, mais spectral de la représentation.

A l'arrière-plan sur la gauche, Bourdon imagine un temple païen, avec un péristyle et une statue de dieu. Sur la paroi latérale du temple court un bas-relief. Devant lui à droite se dresse une urne funéraire et derrière elle deux branches de bois mort croisées. Au fond, la pyramide de Cestius est la signature de Bourdon. La scène est censée se déroulée aux abords de Ninive, où les Juifs ont été déportés et sont persécutés. Bourdon ne lui donne guère une couleur assyrienne et on imagine mal un tel temple dans la Ninive biblique. Bourdon représente plutôt, de façon plus générale et allégorique, la ruine du paganisme antique, et peut-être en sous-main, lui qui est protestant, la décadence de l'Eglise catholique : une large fissure lézarde le temple, et le bois mort derrière l'urne figure la faillite de l'ancienne foi.

Tobit au premier plan à droite est enveloppé du talit juif de prière, ou porte le deuil en blanc, selon ce que Bourdon imagine du rite funéraire juif. Son chien flaire la tête du cadavre, que deux hommes mettent en terre, environnés par la petite communauté juive dont les vêtements de couleur vive contrastent avec le camaïeu de bruns de l'arrière-plan païen. Le tableau oppose ainsi paradoxalement le rite funéraire, comme symbole de la vie de la communauté et de la foi, à la fabrique d'architecture, ruine d'une civilisation morte.

L'histoire de l'héroïsme de Tobit, enterrant les Juifs morts selon le rite juif malgré l'interdit babylonien, doit ici se lire allégoriquement : Bourdon oppose en fait le paganisme mort à la vraie foi. Mais de quelle foi s'agit-il ? Officiellement, de la catholique bien sûr. Mais Bourdon pensait peut-être aux protestants du désert, fidèles à leur foi réprouvée, perpétuant héroïquement leurs rites à l'écart des monuments d'une religion qu'ils jugeaient ruinée…

Elève de Dürer, Georg Pencz a effectué l'essentiel de sa carrière à Nuremberg ; il s'est également formé en Italie. Il revient de son second voyage quand il exécute cette gravure. La scène qu'il représente ici est censée se dérouler à Ninive, pendant la déportation assyrienne des Juifs qui sert de fond au Livre de Tobie. Mais la bourgade qu'on distingue au fond de la scène est bien plutôt une bourgade italienne ou allemande de la Renaissance, avec son église forteresse à fenêtres ogivales et géminées.

Tobit se tient au centre, portant le bonnet phrygien, qui désigne ici l'Orient. Il est dans la fosse mortuaire jusqu'à mi-corps, et reçoit le cadavre par les épaules, tandis que son fils Tobie le retient par les jambes. Au bord de la tombe, une pelle et une pioche indiquent que le trou est fraîchement creusé. Tobit et son fils sont tournés vers deux habitants de la ville venus les prévenir : le barbu à droite délivre l'information : Tobit a été vu, il doit fuir. Les mains de l'homme font le geste oratoire de la parole. L'autre habitant redresse les paumes de ses mains, comme pour se dédouaner : Tobit est prévenu, il dégage sa responsabilité.

Au fond, sous le porche qui permet d'entrer dans la ville, on distingue deux personnages qu'on pourrait prendre à première vue pour des spectateurs. Il s'agit en fait de Tobit portant sur son dos le Juif mort auquel il va donner une sépulture. Pencz conserve ici une trace d'organisation narrative de l'image : l'image représente simultanément plusieurs moments de l'histoire, d'abord Tobit portant le mort, puis Tobit l'enterrant. Mais ce mode de représentation, très utilisé au siècle précédent, tombe en désuétude à l'époque de Pencz : le nombre de séquences est ramené à deux, une séquence est hypertrophiée, l'autre fondue dans le paysage. On assiste ici à la naissance du dispositif scénique.

Avec cette miniature tirée d'une Bible historiale de Petrus Comestor copiée dans la deuxième moitié du quatorzième siècle, nous pouvons nous représenter comment l'histoire de Tobit pouvait être imaginée à la fin du Moyen Âge.

Ici, le vieux Tobit dérangé dans son repas quitte la table pour prendre soin du mort qu'on lui a amené. C'est la troisième séquence d'enterrement des morts du livre de Tobit, au chapitre 2, sous le roi Asarhaddon. Il n'y a plus de persécution, mais Tobit est désormais célèbre pour sa piété héroïque : il s'est occupé des morts pendant la grande persécution, il le fait une nouvelle fois comme il l'a toujours fait.

Mais cette fois il se donne en spectacle. Tous les convives, de l'autre côté de la table, se lèvent et se penchent pour le regarder faire. Est-ce piété de la part de Tobit, ou ostentation, qui sera punie par l'aveuglement avec une fiente d'oiseau ?

Sur la table du banquet quitté par Tobit sont disposées une coupe de vin et deux miches de pain : c'est une table de banquet eucharistique, dont la performance a été interrompue. Les hommes portent le bonnet phrygien, qui les désigne comme orientaux. Le mort est un cadavre blême, raide et émacié : rien à voir avec le corps esthétisé imaginé par Giovanni David !