La guérison du démoniaque, en 2 mn

Paoline Salah Kormann, Stéphane Lojkine | Musique par Arthur RennessonLa guérison du démoniaque est un épisode dont on connaît des représentations depuis l'époque paléo-chrétienne. Il n'est pas toujours mobilisé pour les mêmes raisons, et n'est pas toujours représenté selon les mêmes codes de composition et de lecture. On propose ici d'explorer ce que Sébastien Bourdon a voulu faire en le comparant avec des images de différentes époques.

Faire sortir des démons d'un possédé, les transférer dans un troupeau de porcs, puis les jeter dans le lac, voilà qui est sensationnel. Mais comment, de ce théâtre spectaculaire, faire une parabole ?

La guérison du démoniaque - Sébastien Bourdon

Sébastien Bourdon, La guérison du démoniaque, vers 1653, huile sur toile, 160x110 clm, Montpellier, Musée Fabre.

L'épisode de la guérison du démoniaque est rapporté dans l'évangile de Luc (8, 26-39). Matthieu évoque aussi la guérison non pas d'un, mais de deux démoniaques (8, 28-34), selon le même processus. Les démons supplient Jésus de ne pas les anéantir purement et simplement, mais de les envoyer dans un troupeau de porcs ; Jésus accepte, mais précipite les porcs dans le lac. Le récit de Marc enfin est plus proche de celui de Luc (Marc 5, 1-20).

Dans le récit de Luc, qui est le plus développé, le pauvre homme, chargé de chaînes, erre sur les tombes à la sortie de la ville de Gerasa, qu'on identifie à l'actuelle Jérash, en Jordanie, au sud-est de la Galilée. La ville aurait été fondée par Alexandre le Grand et possède de magnifiques ruines archéologiques. Elle n'est pas du tout au bord du lac de Tibériade, comme l'imagine Bourdon, sur la foi du texte évangélique : c'est dans le lac que, selon Luc, les démons passés du démoniaque dans les pourceaux se jettent, et à la fin de l'épisode, lorsque les Geraséniens terrifiés prient Jésus de quitter la ville, celui-ci, c'est encore par le lac que, montant en barque, il s'en retourne. Toute l'histoire repose sur cette proximité du lac de Tibériade. Il y a d'ailleurs divergence entre les différentes versions du récit sur le lieu du miracle, Gerasa (dans la Vulgate pour les trois évangiles), Gadara (dans le texte grec de Matthieu), déjà plus proche du lac, ou même Gergesa (dans un manuscrit de Luc).

Le miracle a suscité des réactions pour le moins contrastées. C'est ce que Bourdon représente, de façon tout à fait didactique.

Au centre se déroule la performance, figurée par le bras tendu du Christ au dessus de la tête du démoniaque, qui regarde son doigt pointé et d'un bras levé semble de défendre de ce qui lui arrive. Ce n'est pas l'homme que Jésus montre, mais, si l'on suit la trajectoire du doigt, les démons qu'il a fait passer dans les pourceaux qui, plus loin à gauche, se jettent dans le lac. Le miracle passe littéralement au-dessus de la tête du possédé. Il est allongé sur une tombe, elle-même placée en surplomb de la rive. Une autre tombe, devant lui, est ouverte. Les tombes forment l'appareil scénique où se déroule la performance centrale. Tout le pittoresque du miracle, les pourceaux se jetant dans le lac, est déporté à la périphérie, en coulisse, comme inessentiel. Le plus important, c'est le geste du Christ.

A gauche, tandis que les pourceaux se jettent dans le lac, les deux porchers terrifiés s'enfuient. Plus exactement, ils esquissent le geste de s'enfuir, mais se retournent pour regarder cette noyade spectaculaire. Les porchers sont les spectateurs profanes de la scène littérale et incompréhensible qui se déroule devant eux : d'un simple geste de la main, un homme est en train de noyer tout leur troupeau ; cet homme est dangereux ! Bourdon différencie ainsi nettement la performance du miracle au centre, concentrée sur le geste du bras du Christ et le geste de défense du démoniaque, de la scène de la noyade des pourceaux, à gauche, et de son effet sur les porchers. Jusque là, rien de très positif : l'effet du miracle est désastreux !

A droite enfin, Bourdon a disposé trois apôtres témoins du miracle. Leurs réactions successives décrivent la transformation de ce qui ressemble à de la magie noire en une parabole évangélique célébrant le triomphe de la foi et de la raison sur les forces du mal et la folie. Le premier apôtre, en blanc, lève la main et marque un geste de recul. Il est encore du côté de la compréhension terrestre de ce qui se produit, qui choque l'entendement. Mais justement, par rapport à cette première réaction, il prend de la distance et désigne à son compagnon, l'apôtre en vert, ce qu'il voit comme un miracle. Le second regarde le miracle sans effroi ni recul. La scène terrifiante est en train de devenir parabole. Enfin Jean, le jeune homme aux cheveux longs, vêtu d'une toge romaine, le pallium, teinte en rouge parce qu'elle préfigure la passion du Christ, porte la main à s a bouche. Lui seul exprime la compassion, qui est la compréhension. Il tient dans sa main le Livre, l'évangile où ce qui se produit devant lui sera transcrit comme texte sacré.

Bourdon ne représente donc pas simplement l'épisode de la guérison du démoniaque, mais, par cet épisode, ce que c'est qu'une parabole évangélique. Il ne choisit pas par hasard cet épisode, qui vient précisément, dans l'évangile de Luc, juste après la parabole du semeur et l'interrogation des apôtres à son sujet :

Et, ce disant, il s'écriait : Entende, qui a des oreilles pour entendre !

Ses disciples lui demandaient ce que pouvait bien signifier cette parabole.

Il dit : A vous il a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu ; mais pour les autres, c'est en paraboles, afin qu'ils voient sans voir et entendent sans comprendre.

Voici donc ce que signifie la parabole… (Luc 8, 8-11)

Bourdon représente ici ce que c'est que voir sans voir et entendre sans comprendre. Du coup il place le spectateur dans la position et l'obligation de voir vraiment et comprendre vraiment.

Poussin réalise Les Aveugles de Jéricho en 1650, quelques années avant La Guérison du démoniaque de Bourdon. Le tableau est une commande du marchand lyonnais Bernardin Reynon. Il passe ensuite dans la collection de Richelieu, avant d'entrer dans celle de Louis XIV.

Il y a deux versions de cette histoire dans les évangiles : chez Matthieu, Jésus guérit un aveugle ; chez Marc, il n'en guérit qu'un. C'est clairement ici la version de Matthieu que suit Poussin. On laissera de côté ici l'hypothèse selon laquelle il s'agirait, non des aveugles de Jéricho au chapitre XX, mais des aveugles de Capharnaüm au chapitre IX.

Sébastien Bourdon a étudié en détail ce tableau, auquel il consacrera une conférence à l'Académie en 1667. On peut penser que la composition de Poussin pour Les Aveugles de Jéricho a inspiré Bourdon pour La Guérison du démoniaque. La ville de Jéricho est à l'arrière-plan et assure à l'ensemble de la composition une assise pyramidale. Le geste de Jésus tendant la main pour guérir est placé au centre de la toile. Trois apôtres à droite (parmi lesquels saint Jean reconnaissable à ses cheveux longs et à son pallium rouge) assistent au miracle et pourront en témoigner. Ce sont là les éléments structurels que Bourdon va reprendre.

Dans le tableau de Poussin, le peuple entoure les aveugles. Tout le travail de composition porte sur la manière dont les figures observent et accueillent le miracle : curiosité, défiance, compassion… Sur les côtés, une femme est assise sur le seuil à gauche, elle se repose ; un berger est assis sur un rocher à droite, il nous regarde. Ils ne prennent pas part à l'événement, ils sont indifférents. Le rapport à l'événement, comme dans bien des tableaux de Poussin, est l'enjeu.

Chez Bourdon, l'événement n'est pas donné naturellement, immédiatement. Il est produit, par la constitution de la parabole. Cette différence se latérialise immédiatement dans la perception des groupes : un seul groupe central chez Poussin, trois groupes chez Bourdon.

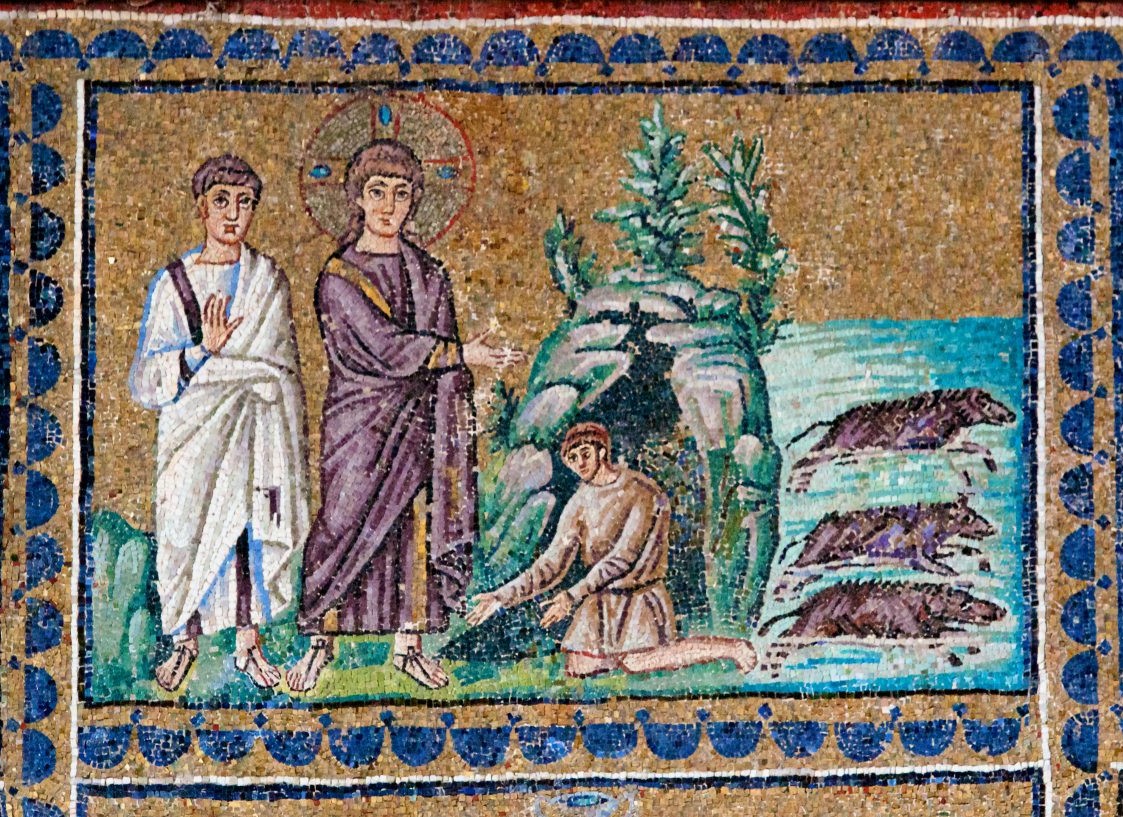

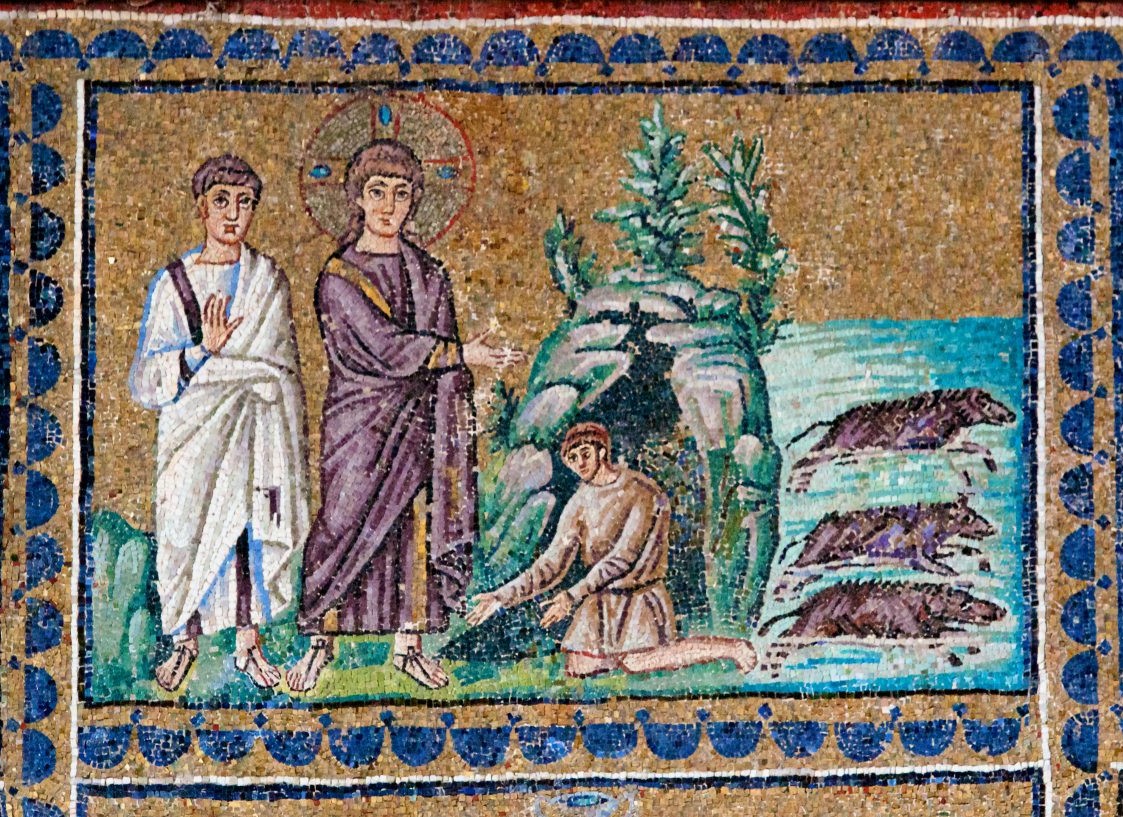

Cette mosaïque de la basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf, construite au début du VIe siècle à Ravenne sous le règne de Théodoric, constitue un témoignage exceptionnel de l'art paléo-chrétien, et donc des toutes premières représentations de la guérison du démoniaque.

Le Christ est accompagné d'un jeune homme vêtu de blanc, sans auréole, sans doute un catéchumène qui s'initie à la foi. Il lève la main comme l'apôtre en blanc de Bourdon, signifiant le miracle : il nous regarde et nous y introduit. Le Christ tend la main vers le possédé qui le prie, à genoux devant l'antre sauvage où il vit, de le délivrer. Il n'y a pas de ville. Le Christ et le catéchumène sont chaussés de caligae, les sandales romaines, tandis que le possédé est pieds nus.

Pour la narration, la mosaïque se lit de gauche à droite, comme une phrase, comportant trois syntagmes :

- Le catéchumène atteste

- que le Christ exorcise le possédé

- dont les démons, passés dans les porcs, se jettent dans le lac

Tous les personnages nous regardent : le regard n'est pas pensé comme un mode d'intéraction entre les personnages. Ce sont les mains qui lient les figures et portent l'expression :

- Main levée qui atteste

- Main tendue qui exorcise

- Main ouverte et baissée qui prie et accueille

Symboliquement, la mosaïque s'organise à partir d'une symétrie, comme chez Bourdon, dont le centre est la performance du miracle. Mais chez Bourdon, tout le jeu sémiotique est porté par le regard : Bourdon oppose deux manières de regarder le miracle qui se produit, celle des apôtres et celle des porchers. Sur cette mosaïque, il n'y a pas de spectateurs. Ce qui est opposé, ce sont l'âme pure du catéchumène vêtu de blanc à gauche et l'âme impure du démoniaque à droite, dont l'impureté part dans les porcs. Regarder l'image permet d'entrer dans le processus de purification, qui se fait de gauche à droite.

Les évangiles d'Othon III sont un manuscrit richement enluminé du Xe ou du débu du XIe siècle, conservé à la Bibliothèque de Bavière à Munich. Le manuscrit a été copié et enluminé à l'abbaye de Reichenau, dans l'atelier du moine Liuthard. La guérison du démoniaque se trouve au folio 103 verso, sous l'épisode de la tempête sur le lac de Tibériade qui, dans l'évangile de Luc, précède immadiatement celui de la guérison du démoniaque.

L'image est divisée en deux parties symétriques : à gauche sont le Christ et les apôtres, à droite le possédé et ses démons, les habitants et la ville de Gerasa. La représentation du possédé est spectaculaire, avec son corps complètement tordu. Le centre de la composition est le doigt du Christ accomplissant le miracle.

Comme dans la mosaïque de Ravenne, ce sont les mains qui portent le sens. Mais elles ne le font pas de la même façon. A gauche, la performance du miracle est accompagnée par les apôtres, dont les mains indiquent, soulignent l'action du Christ. A droite, les mains du possédé ne supplient pas, mais au contraire résistent et maintiennent leurs chaînes contre la libération qui est en train de se faire. Au fond à droite, aux portes de la ville, le possédé délivré, habillé en bon bourgeois et accompagné de sa femme, atteste main levée du miracle devant les gardes municipaux, accomplissant l'injonction de Jésus :

Retourne chez toi, et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla donc, proclamant par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. (Luc 8, 39)

Dans la peinture de cette époque, il n'est pas rare que le même personnage soit représenté plusieurs fois. C'est par exemple le cas juste au-dessus, sur la même page du manuscrit, où Jésus est représenté d'abord à gauche endormi dans le bateau, puis debout à droite, menaçant les vents pour les faire cesser.

Mais revenons au centre de l'image, là où opère le miracle. Jésus et le possédé se regardent droit dans les yeux, ce qui n'est le cas ni dans la mosaïque de Ravenne, ni dans le tableau de Bourdon. Ici, l'intéraction visuelle est décisive, comme elle l'est à l'arrière-plan, dans la saynète qui se joue aux portes de la ville.

Les doigts du Christ, tout près de la bouche du possédé, font sortir un à un les démons d'entre ses lèvres. Le démon qui sort sourit goguenard au Christ. L'enlumineur peint ici le dialogue rapporté par Luc :

Jésus l'interrogea : Quel est ton nom ? Il dit : Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et ils le suppliaient de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. (Luc 8, 31)

Le miracle est en fait une transaction entre le Christ et les diables. Il pourrait les anéantir purement et simplement, mais ils sont quand même nombreux. Il accepte donc d'adoucir la chose : c'est à la demande des démons que le Christ permet qu'ils entrent dans les porcs. Seul le démon le plus à droite chevauche son porc à l'endroit. Les autres regardent tous le Christ, et sont placés à califourchon à l'envers, participant au face à face. Quatre démons sortent du possédé, et quatre apôtres accompagnent le Christ : c'est un rapport d'égalité.

A la transaction du Christ avec les démons correspond la transaction du démoniaque guéri avec les gardes de la ville : il faut quand même laisser partir cet homme qui a précipité tout un troupeau dans le lac. L'action du Christ prévaut bien sûr, mais tout juste.

La bible d'Utrecht a été copiée en 1443 par Gerard Wesselszoon. L'enluminure a été réalisée par un groupe d'artistes dits « Maîtres de la première génération » : c'est le début de l'âge d'or de l'enluminure à Utrecht au XVe siècle. Cette bible est historiale : ce n'est pas la Vulgate en latin, mais une traduction en langue vulgaire, et en l'occurrence ici une traduction hollandaise, combinant traduction brabançonne du 14e siècle et traduction du moine Johannes Scutken.

Peut-être est-ce la raison pour laquelle l'enluminure s'inscrit délibérément dans un paysage familier. Au lieu des porcs se jetant de façon spectaculaire d'une falaise dans le lac, le miniaturiste a représenté des porcs s'abreuvant tranquillement dans l'eau du lac. Le démoniaque n'est pas nu, n'a pas de chaînes.

L'image se divise en deux parties : à gauche, la rencontre du démoniaque et des apôtres, à droite, les porcs s'abreuvant. Le miracle a comme été surajouté à cette scène bucolique de rencontre. Un diable vole entre le Christ et le démoniaque, et un autre au-dessus des trois porcs.

La miniature est encadrée de bleu et de rouge, qui sont les couleurs du Christ : bleu de la foi et rouge de la passion. Le Christ est vêtu de bleu et de rouge, les rochers au fond et au bord du lac sont bleus et rouges. L'eau bleue du lac s'éclaircit quand on va vers le coin inférieur droit de l'image, vers lequel toutes les lignes convergent. Au coin, elle devient blanche.

La guérison du démoniaque est ainsi subtilement représentée comme une préfiguration de la Passion. Les porcs sont sereins. Ils vont vers la purification et la rédemption, que figure l'eau blanche du lac.

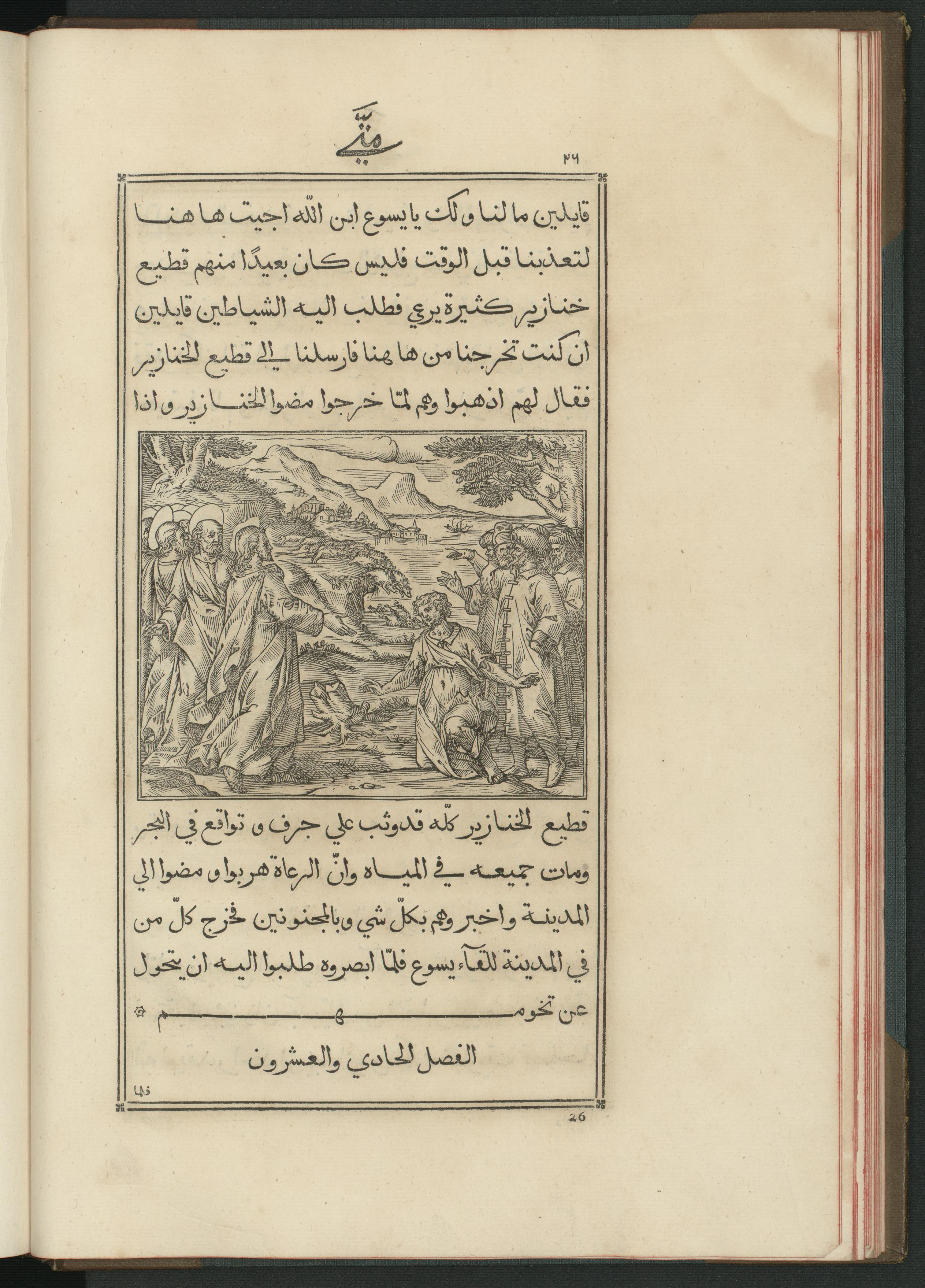

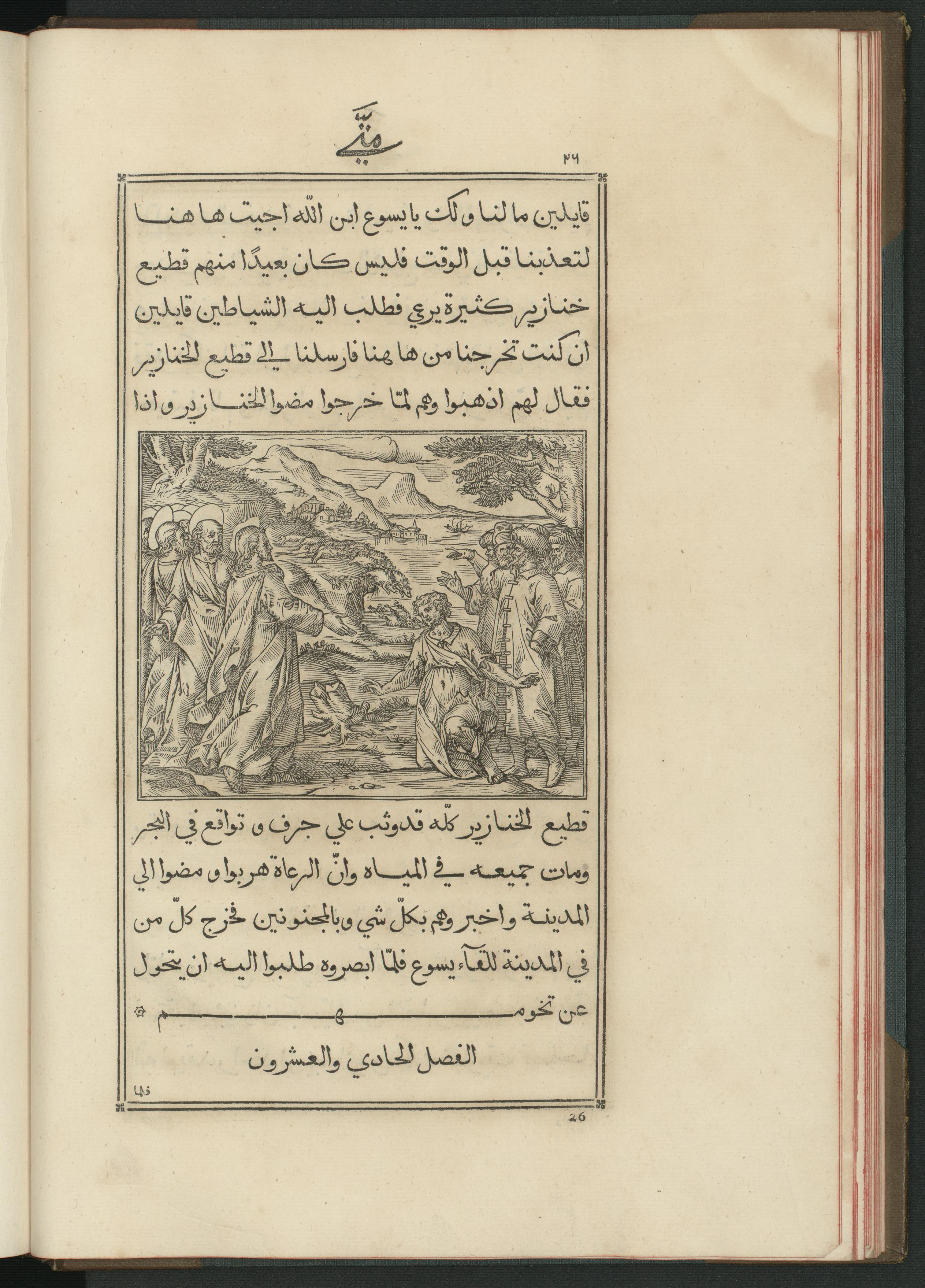

Giambattista Raimondi (1536-1614) est un humaniste et mathématicien originaire de Naples. Il voyage en Orient, apprend l'arabe, l'arménien, le syriaque et l'hébreu. A son retour, il est nommé professeur de mathématiques à la Sapienza à Rome (1576) et traduit plusieurs traités de mathématique du grec et de l'arabe en latin. Il participe en 1584 à la fondation de la Stamperia Orientale Medicea, destinée à imprimer des livres en langues orientales en appui aux missions catholiques en Orient. Il fallut notamment fondre les caractères nécessaires à l'impression en arabe. Raimondi devint le directeur de cette maison d'édition, qui fit faillite en 1610 sans qu'il ait pu réaliser son projet de Bible polyglotte.

Raimondi publia notamment deux éditions bilingues arabe-latin des Evangiles, en 1590 et 1591. Celle de 1591 est illustrée, on ne sait pas qui est le graveur. Dans la gravure de la guérison du démoniaque, deux groupes se font face : à gauche, le Christ et les apôtres, tous auréolés ; à droite, le démoniaque en jeune homme candide agenouillé et les Gadaréniens qui l'accompagnent, portant le turban. Le miracle a lieu au centre, à l'arrière-plan : les porcs se précipitent de la falaise dans le lac. Au loin se déploie un charmant paysage bucolique.

La gravure mobilise l'épisode pour le dessein missionnaire de la Stamperia Orientale Medicea : il s'agit de convertir les orientaux, identifiés ici aux Gadaréniens. Le démoniaque devient un catéchumène oriental idéalisé : à quelques éraflures près dans sa tunique, c'est un beau jeune homme qui bras étendus reçoit pour ainsi dire le baptême. La main du Christ à gauche n'est pas le doigt tendu de l'opérateur du miracle, mais la main tendue d'accueil et de bienvenue, saluant l'entrée de l'Oriental dans la communauté chrétienne. Les Gadaréniens montrent du doigt entre eux les porcs se jetant dans le lac. Le miracle doit les inciter à se convertir également.

Le centre de la composition décrit verticalement les étapes de la conversion. En bas, la souche morte représente l'ancienne foi périmée. Au centre, les porcs précipités dans l'eau marquent le moment de bascule du baptême. En haut et au fond, le paysage idyllique décrit la vie heureuse, le bonheur promis aux convertis.

Cette gravure est tirée d'un recueil où sont reliés à la suite La Saincte Bible contenant le Vieil et Nouveau Testament, Enrichie de plusieurs belles figures, consacrée en fait à l'Ancien Testament, et La Vie et les miracles de Jesus-Christ, Tirez du Nouveau Testament. L'imprimeur est Gérard Jollain, dont l'atelier de gravure se trouvait à Paris, rue Saint-Jacques, « à l'enseigne de la ville de Cologne ». Faut-il déduire de cette référence allemande que la famille Jollain était protestante ? Le recueil fera l'objet d'un réédition en latin à la fin du 17e siècle.

La gravure donne comme référence textuelle non pas Luc, mais Matthieu, chapitre 8. Dans le récit de Matthieu, il y a deux démoniaques. De fait, face au Christ et aux apôtres, placés à gauche sur l'image, un premier démoniaque est agenouillé au centre, retourné, et un second se précipite vers eux, depuis la droite. Les démons, sous forme de petits êtres filamenteux, s'échappent de leurs bouches. A l'arrière plan, les porcs courent depuis le promontoire pour se jeter dans le lac, où on les voit nager.

Mais s'agit-il vraiment de deux démoniaques ? La gravure peut se lire aussi comme un déroulement narratif : pendant l'exorcisme, le démoniaque d'abord gesticulant à droite, se calme peu à peu, tombe à genoux, mais détourné du Christ, et se retourne enfin vers lui. De la même manière, les porcs, dans l'autre sens, sont représentés gardés par deux porchers d'abord, puis dans une longue course sur le pré, puis se précipitant dans le vide, enfin nageant dans le lac.

Le Christ n'étend pas le bras pour signifier théâtralement la performance du miracle. Il élève plus discrètement sa main, en signe d'acceptation et d'accueil. Il est bien plus témoin d'une transformation qui se fait sous son impulsion qu'acteur d'une opération magique. Notre interprétation est corroborée par les vers placés sous la gravure :

Puissant Autheur de la nature,

Beau miroir de la pureté,

Esteigné (= éteignez) par l'Adversité

En moy les feux de la Luxure.

La prière du démoniaque à Jésus devient la prière de tout pécheur tenté par la luxure. Ce n'est pas l'intervention extérieure d'un thaumaturge qui extirpe la luxure du pécheur, mais l'épreuve de l'adversité, de la vie donc. C'est l'adversité qui est la manifestation de Dieu. Les pourceaux se jetant dans le lac ne sont pas la suite du miracle, mais une allégorie de l'épreuve du pécheur, déroulée à l'arrière-plan parallèlement. Le pourceau est une figure du luxurieux. Entraîné dans l'adversité, il se jette dans le précipite, et arrivé dans le lac, il nage, se purifie.

Il n'y a donc pas à proprement parler de miracle ; le miracle est une métaphore de l'élévation chrétienne que permet, que favorise l'épreuve de l'adversité.

Cette interprétation de l'épisode, qui infléchit l'opération spectaculaire du transit des démons en une conversion intérieure et morale, me paraît caractéristique d'une lecture protestante de la parabole évangélique.

La guérison du démoniaque - Sébastien Bourdon

Sébastien Bourdon, La guérison du démoniaque, vers 1653, huile sur toile, 160x110 clm, Montpellier, Musée Fabre.

L'épisode de la guérison du démoniaque est rapporté dans l'évangile de Luc (8, 26-39). Matthieu évoque aussi la guérison non pas d'un, mais de deux démoniaques (8, 28-34), selon le même processus. Les démons supplient Jésus de ne pas les anéantir purement et simplement, mais de les envoyer dans un troupeau de porcs ; Jésus accepte, mais précipite les porcs dans le lac. Le récit de Marc enfin est plus proche de celui de Luc (Marc 5, 1-20).

Dans le récit de Luc, qui est le plus développé, le pauvre homme, chargé de chaînes, erre sur les tombes à la sortie de la ville de Gerasa, qu'on identifie à l'actuelle Jérash, en Jordanie, au sud-est de la Galilée. La ville aurait été fondée par Alexandre le Grand et possède de magnifiques ruines archéologiques. Elle n'est pas du tout au bord du lac de Tibériade, comme l'imagine Bourdon, sur la foi du texte évangélique : c'est dans le lac que, selon Luc, les démons passés du démoniaque dans les pourceaux se jettent, et à la fin de l'épisode, lorsque les Geraséniens terrifiés prient Jésus de quitter la ville, celui-ci, c'est encore par le lac que, montant en barque, il s'en retourne. Toute l'histoire repose sur cette proximité du lac de Tibériade. Il y a d'ailleurs divergence entre les différentes versions du récit sur le lieu du miracle, Gerasa (dans la Vulgate pour les trois évangiles), Gadara (dans le texte grec de Matthieu), déjà plus proche du lac, ou même Gergesa (dans un manuscrit de Luc).

Le miracle a suscité des réactions pour le moins contrastées. C'est ce que Bourdon représente, de façon tout à fait didactique.

Au centre se déroule la performance, figurée par le bras tendu du Christ au dessus de la tête du démoniaque, qui regarde son doigt pointé et d'un bras levé semble de défendre de ce qui lui arrive. Ce n'est pas l'homme que Jésus montre, mais, si l'on suit la trajectoire du doigt, les démons qu'il a fait passer dans les pourceaux qui, plus loin à gauche, se jettent dans le lac. Le miracle passe littéralement au-dessus de la tête du possédé. Il est allongé sur une tombe, elle-même placée en surplomb de la rive. Une autre tombe, devant lui, est ouverte. Les tombes forment l'appareil scénique où se déroule la performance centrale. Tout le pittoresque du miracle, les pourceaux se jetant dans le lac, est déporté à la périphérie, en coulisse, comme inessentiel. Le plus important, c'est le geste du Christ.

A gauche, tandis que les pourceaux se jettent dans le lac, les deux porchers terrifiés s'enfuient. Plus exactement, ils esquissent le geste de s'enfuir, mais se retournent pour regarder cette noyade spectaculaire. Les porchers sont les spectateurs profanes de la scène littérale et incompréhensible qui se déroule devant eux : d'un simple geste de la main, un homme est en train de noyer tout leur troupeau ; cet homme est dangereux ! Bourdon différencie ainsi nettement la performance du miracle au centre, concentrée sur le geste du bras du Christ et le geste de défense du démoniaque, de la scène de la noyade des pourceaux, à gauche, et de son effet sur les porchers. Jusque là, rien de très positif : l'effet du miracle est désastreux !

A droite enfin, Bourdon a disposé trois apôtres témoins du miracle. Leurs réactions successives décrivent la transformation de ce qui ressemble à de la magie noire en une parabole évangélique célébrant le triomphe de la foi et de la raison sur les forces du mal et la folie. Le premier apôtre, en blanc, lève la main et marque un geste de recul. Il est encore du côté de la compréhension terrestre de ce qui se produit, qui choque l'entendement. Mais justement, par rapport à cette première réaction, il prend de la distance et désigne à son compagnon, l'apôtre en vert, ce qu'il voit comme un miracle. Le second regarde le miracle sans effroi ni recul. La scène terrifiante est en train de devenir parabole. Enfin Jean, le jeune homme aux cheveux longs, vêtu d'une toge romaine, le pallium, teinte en rouge parce qu'elle préfigure la passion du Christ, porte la main à s a bouche. Lui seul exprime la compassion, qui est la compréhension. Il tient dans sa main le Livre, l'évangile où ce qui se produit devant lui sera transcrit comme texte sacré.

Bourdon ne représente donc pas simplement l'épisode de la guérison du démoniaque, mais, par cet épisode, ce que c'est qu'une parabole évangélique. Il ne choisit pas par hasard cet épisode, qui vient précisément, dans l'évangile de Luc, juste après la parabole du semeur et l'interrogation des apôtres à son sujet :

Et, ce disant, il s'écriait : Entende, qui a des oreilles pour entendre !

Ses disciples lui demandaient ce que pouvait bien signifier cette parabole.

Il dit : A vous il a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu ; mais pour les autres, c'est en paraboles, afin qu'ils voient sans voir et entendent sans comprendre.

Voici donc ce que signifie la parabole… (Luc 8, 8-11)

Bourdon représente ici ce que c'est que voir sans voir et entendre sans comprendre. Du coup il place le spectateur dans la position et l'obligation de voir vraiment et comprendre vraiment.

Poussin réalise Les Aveugles de Jéricho en 1650, quelques années avant La Guérison du démoniaque de Bourdon. Le tableau est une commande du marchand lyonnais Bernardin Reynon. Il passe ensuite dans la collection de Richelieu, avant d'entrer dans celle de Louis XIV.

Il y a deux versions de cette histoire dans les évangiles : chez Matthieu, Jésus guérit un aveugle ; chez Marc, il n'en guérit qu'un. C'est clairement ici la version de Matthieu que suit Poussin. On laissera de côté ici l'hypothèse selon laquelle il s'agirait, non des aveugles de Jéricho au chapitre XX, mais des aveugles de Capharnaüm au chapitre IX.

Sébastien Bourdon a étudié en détail ce tableau, auquel il consacrera une conférence à l'Académie en 1667. On peut penser que la composition de Poussin pour Les Aveugles de Jéricho a inspiré Bourdon pour La Guérison du démoniaque. La ville de Jéricho est à l'arrière-plan et assure à l'ensemble de la composition une assise pyramidale. Le geste de Jésus tendant la main pour guérir est placé au centre de la toile. Trois apôtres à droite (parmi lesquels saint Jean reconnaissable à ses cheveux longs et à son pallium rouge) assistent au miracle et pourront en témoigner. Ce sont là les éléments structurels que Bourdon va reprendre.

Dans le tableau de Poussin, le peuple entoure les aveugles. Tout le travail de composition porte sur la manière dont les figures observent et accueillent le miracle : curiosité, défiance, compassion… Sur les côtés, une femme est assise sur le seuil à gauche, elle se repose ; un berger est assis sur un rocher à droite, il nous regarde. Ils ne prennent pas part à l'événement, ils sont indifférents. Le rapport à l'événement, comme dans bien des tableaux de Poussin, est l'enjeu.

Chez Bourdon, l'événement n'est pas donné naturellement, immédiatement. Il est produit, par la constitution de la parabole. Cette différence se latérialise immédiatement dans la perception des groupes : un seul groupe central chez Poussin, trois groupes chez Bourdon.

Cette mosaïque de la basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf, construite au début du VIe siècle à Ravenne sous le règne de Théodoric, constitue un témoignage exceptionnel de l'art paléo-chrétien, et donc des toutes premières représentations de la guérison du démoniaque.

Le Christ est accompagné d'un jeune homme vêtu de blanc, sans auréole, sans doute un catéchumène qui s'initie à la foi. Il lève la main comme l'apôtre en blanc de Bourdon, signifiant le miracle : il nous regarde et nous y introduit. Le Christ tend la main vers le possédé qui le prie, à genoux devant l'antre sauvage où il vit, de le délivrer. Il n'y a pas de ville. Le Christ et le catéchumène sont chaussés de caligae, les sandales romaines, tandis que le possédé est pieds nus.

Pour la narration, la mosaïque se lit de gauche à droite, comme une phrase, comportant trois syntagmes :

- Le catéchumène atteste

- que le Christ exorcise le possédé

- dont les démons, passés dans les porcs, se jettent dans le lac

Tous les personnages nous regardent : le regard n'est pas pensé comme un mode d'intéraction entre les personnages. Ce sont les mains qui lient les figures et portent l'expression :

- Main levée qui atteste

- Main tendue qui exorcise

- Main ouverte et baissée qui prie et accueille

Symboliquement, la mosaïque s'organise à partir d'une symétrie, comme chez Bourdon, dont le centre est la performance du miracle. Mais chez Bourdon, tout le jeu sémiotique est porté par le regard : Bourdon oppose deux manières de regarder le miracle qui se produit, celle des apôtres et celle des porchers. Sur cette mosaïque, il n'y a pas de spectateurs. Ce qui est opposé, ce sont l'âme pure du catéchumène vêtu de blanc à gauche et l'âme impure du démoniaque à droite, dont l'impureté part dans les porcs. Regarder l'image permet d'entrer dans le processus de purification, qui se fait de gauche à droite.

Les évangiles d'Othon III sont un manuscrit richement enluminé du Xe ou du débu du XIe siècle, conservé à la Bibliothèque de Bavière à Munich. Le manuscrit a été copié et enluminé à l'abbaye de Reichenau, dans l'atelier du moine Liuthard. La guérison du démoniaque se trouve au folio 103 verso, sous l'épisode de la tempête sur le lac de Tibériade qui, dans l'évangile de Luc, précède immadiatement celui de la guérison du démoniaque.

L'image est divisée en deux parties symétriques : à gauche sont le Christ et les apôtres, à droite le possédé et ses démons, les habitants et la ville de Gerasa. La représentation du possédé est spectaculaire, avec son corps complètement tordu. Le centre de la composition est le doigt du Christ accomplissant le miracle.

Comme dans la mosaïque de Ravenne, ce sont les mains qui portent le sens. Mais elles ne le font pas de la même façon. A gauche, la performance du miracle est accompagnée par les apôtres, dont les mains indiquent, soulignent l'action du Christ. A droite, les mains du possédé ne supplient pas, mais au contraire résistent et maintiennent leurs chaînes contre la libération qui est en train de se faire. Au fond à droite, aux portes de la ville, le possédé délivré, habillé en bon bourgeois et accompagné de sa femme, atteste main levée du miracle devant les gardes municipaux, accomplissant l'injonction de Jésus :

Retourne chez toi, et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla donc, proclamant par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. (Luc 8, 39)

Dans la peinture de cette époque, il n'est pas rare que le même personnage soit représenté plusieurs fois. C'est par exemple le cas juste au-dessus, sur la même page du manuscrit, où Jésus est représenté d'abord à gauche endormi dans le bateau, puis debout à droite, menaçant les vents pour les faire cesser.

Mais revenons au centre de l'image, là où opère le miracle. Jésus et le possédé se regardent droit dans les yeux, ce qui n'est le cas ni dans la mosaïque de Ravenne, ni dans le tableau de Bourdon. Ici, l'intéraction visuelle est décisive, comme elle l'est à l'arrière-plan, dans la saynète qui se joue aux portes de la ville.

Les doigts du Christ, tout près de la bouche du possédé, font sortir un à un les démons d'entre ses lèvres. Le démon qui sort sourit goguenard au Christ. L'enlumineur peint ici le dialogue rapporté par Luc :

Jésus l'interrogea : Quel est ton nom ? Il dit : Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et ils le suppliaient de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. (Luc 8, 31)

Le miracle est en fait une transaction entre le Christ et les diables. Il pourrait les anéantir purement et simplement, mais ils sont quand même nombreux. Il accepte donc d'adoucir la chose : c'est à la demande des démons que le Christ permet qu'ils entrent dans les porcs. Seul le démon le plus à droite chevauche son porc à l'endroit. Les autres regardent tous le Christ, et sont placés à califourchon à l'envers, participant au face à face. Quatre démons sortent du possédé, et quatre apôtres accompagnent le Christ : c'est un rapport d'égalité.

A la transaction du Christ avec les démons correspond la transaction du démoniaque guéri avec les gardes de la ville : il faut quand même laisser partir cet homme qui a précipité tout un troupeau dans le lac. L'action du Christ prévaut bien sûr, mais tout juste.

La bible d'Utrecht a été copiée en 1443 par Gerard Wesselszoon. L'enluminure a été réalisée par un groupe d'artistes dits « Maîtres de la première génération » : c'est le début de l'âge d'or de l'enluminure à Utrecht au XVe siècle. Cette bible est historiale : ce n'est pas la Vulgate en latin, mais une traduction en langue vulgaire, et en l'occurrence ici une traduction hollandaise, combinant traduction brabançonne du 14e siècle et traduction du moine Johannes Scutken.

Peut-être est-ce la raison pour laquelle l'enluminure s'inscrit délibérément dans un paysage familier. Au lieu des porcs se jetant de façon spectaculaire d'une falaise dans le lac, le miniaturiste a représenté des porcs s'abreuvant tranquillement dans l'eau du lac. Le démoniaque n'est pas nu, n'a pas de chaînes.

L'image se divise en deux parties : à gauche, la rencontre du démoniaque et des apôtres, à droite, les porcs s'abreuvant. Le miracle a comme été surajouté à cette scène bucolique de rencontre. Un diable vole entre le Christ et le démoniaque, et un autre au-dessus des trois porcs.

La miniature est encadrée de bleu et de rouge, qui sont les couleurs du Christ : bleu de la foi et rouge de la passion. Le Christ est vêtu de bleu et de rouge, les rochers au fond et au bord du lac sont bleus et rouges. L'eau bleue du lac s'éclaircit quand on va vers le coin inférieur droit de l'image, vers lequel toutes les lignes convergent. Au coin, elle devient blanche.

La guérison du démoniaque est ainsi subtilement représentée comme une préfiguration de la Passion. Les porcs sont sereins. Ils vont vers la purification et la rédemption, que figure l'eau blanche du lac.

Giambattista Raimondi (1536-1614) est un humaniste et mathématicien originaire de Naples. Il voyage en Orient, apprend l'arabe, l'arménien, le syriaque et l'hébreu. A son retour, il est nommé professeur de mathématiques à la Sapienza à Rome (1576) et traduit plusieurs traités de mathématique du grec et de l'arabe en latin. Il participe en 1584 à la fondation de la Stamperia Orientale Medicea, destinée à imprimer des livres en langues orientales en appui aux missions catholiques en Orient. Il fallut notamment fondre les caractères nécessaires à l'impression en arabe. Raimondi devint le directeur de cette maison d'édition, qui fit faillite en 1610 sans qu'il ait pu réaliser son projet de Bible polyglotte.

Raimondi publia notamment deux éditions bilingues arabe-latin des Evangiles, en 1590 et 1591. Celle de 1591 est illustrée, on ne sait pas qui est le graveur. Dans la gravure de la guérison du démoniaque, deux groupes se font face : à gauche, le Christ et les apôtres, tous auréolés ; à droite, le démoniaque en jeune homme candide agenouillé et les Gadaréniens qui l'accompagnent, portant le turban. Le miracle a lieu au centre, à l'arrière-plan : les porcs se précipitent de la falaise dans le lac. Au loin se déploie un charmant paysage bucolique.

La gravure mobilise l'épisode pour le dessein missionnaire de la Stamperia Orientale Medicea : il s'agit de convertir les orientaux, identifiés ici aux Gadaréniens. Le démoniaque devient un catéchumène oriental idéalisé : à quelques éraflures près dans sa tunique, c'est un beau jeune homme qui bras étendus reçoit pour ainsi dire le baptême. La main du Christ à gauche n'est pas le doigt tendu de l'opérateur du miracle, mais la main tendue d'accueil et de bienvenue, saluant l'entrée de l'Oriental dans la communauté chrétienne. Les Gadaréniens montrent du doigt entre eux les porcs se jetant dans le lac. Le miracle doit les inciter à se convertir également.

Le centre de la composition décrit verticalement les étapes de la conversion. En bas, la souche morte représente l'ancienne foi périmée. Au centre, les porcs précipités dans l'eau marquent le moment de bascule du baptême. En haut et au fond, le paysage idyllique décrit la vie heureuse, le bonheur promis aux convertis.

Cette gravure est tirée d'un recueil où sont reliés à la suite La Saincte Bible contenant le Vieil et Nouveau Testament, Enrichie de plusieurs belles figures, consacrée en fait à l'Ancien Testament, et La Vie et les miracles de Jesus-Christ, Tirez du Nouveau Testament. L'imprimeur est Gérard Jollain, dont l'atelier de gravure se trouvait à Paris, rue Saint-Jacques, « à l'enseigne de la ville de Cologne ». Faut-il déduire de cette référence allemande que la famille Jollain était protestante ? Le recueil fera l'objet d'un réédition en latin à la fin du 17e siècle.

La gravure donne comme référence textuelle non pas Luc, mais Matthieu, chapitre 8. Dans le récit de Matthieu, il y a deux démoniaques. De fait, face au Christ et aux apôtres, placés à gauche sur l'image, un premier démoniaque est agenouillé au centre, retourné, et un second se précipite vers eux, depuis la droite. Les démons, sous forme de petits êtres filamenteux, s'échappent de leurs bouches. A l'arrière plan, les porcs courent depuis le promontoire pour se jeter dans le lac, où on les voit nager.

Mais s'agit-il vraiment de deux démoniaques ? La gravure peut se lire aussi comme un déroulement narratif : pendant l'exorcisme, le démoniaque d'abord gesticulant à droite, se calme peu à peu, tombe à genoux, mais détourné du Christ, et se retourne enfin vers lui. De la même manière, les porcs, dans l'autre sens, sont représentés gardés par deux porchers d'abord, puis dans une longue course sur le pré, puis se précipitant dans le vide, enfin nageant dans le lac.

Le Christ n'étend pas le bras pour signifier théâtralement la performance du miracle. Il élève plus discrètement sa main, en signe d'acceptation et d'accueil. Il est bien plus témoin d'une transformation qui se fait sous son impulsion qu'acteur d'une opération magique. Notre interprétation est corroborée par les vers placés sous la gravure :

Puissant Autheur de la nature,

Beau miroir de la pureté,

Esteigné (= éteignez) par l'Adversité

En moy les feux de la Luxure.

La prière du démoniaque à Jésus devient la prière de tout pécheur tenté par la luxure. Ce n'est pas l'intervention extérieure d'un thaumaturge qui extirpe la luxure du pécheur, mais l'épreuve de l'adversité, de la vie donc. C'est l'adversité qui est la manifestation de Dieu. Les pourceaux se jetant dans le lac ne sont pas la suite du miracle, mais une allégorie de l'épreuve du pécheur, déroulée à l'arrière-plan parallèlement. Le pourceau est une figure du luxurieux. Entraîné dans l'adversité, il se jette dans le précipite, et arrivé dans le lac, il nage, se purifie.

Il n'y a donc pas à proprement parler de miracle ; le miracle est une métaphore de l'élévation chrétienne que permet, que favorise l'épreuve de l'adversité.

Cette interprétation de l'épisode, qui infléchit l'opération spectaculaire du transit des démons en une conversion intérieure et morale, me paraît caractéristique d'une lecture protestante de la parabole évangélique.