Le Musée d'Art Roger Quillot de Clermont-Ferrand expose dans ses collections un cycle de 12 tableaux exécutés au début du XVIIe siècle sur le thème du Roland furieux de l'Arioste. Ce cycle, commandé pour le château d'Effiat, à une quarantaine de kilomètres de Clermont, recèle bien des mystères : on ne sait pas exactement notamment dans quel ordre les tableaux étaient accrochés au château. Le musée, sous la direction de Cécile Dupré, a consacré à ce cycle exceptionnel une exposition et un livre en 2020. Les tableaux sont en cours de restauration.

Je vous propose d'explorer le tableau que je pense être le premier du cycle. Vous allez voir pourquoi…

Le château d’Effiat, dans le Puy-de-Dôme, photographié en 2006. Photo Jastrow pour Wikimédia Commons.

Antoine Coiffier-Ruzé, obtient en 1627 de Louis XIII qu’Effiat soit érigé en marquisat. On peut dater de là les travaux d’embellissement du château, qui a abrité jusqu’au 19e siècle le cycle des douze tableaux du Roland furieux, aujourd’hui au Musée d’Art Roger Quillot de Clermont-Ferrand. A la mort du marquis en 1632, les travaux sont interrompus : on en déduit qu’ils furent exécutés entre 1627 et 1632. Plus précisément, on peut penser qu’ils accueillirent, du 3 au 8 septembre 1629, Richelieu et sa suite, invités par le marquis à une fête fastueuse.

Monogramme AM sur la corniche de la terrasse du château d’Effiat. Photo Florent Giffard.

Antoine Coiffier-Ruzé d’Effiat avait épousé Marie de Fourcy en 1611. Le monogramme AM désigne Antoine et Marie comme les propriétaires des lieux et explique dans doute le choix du Roland furieux pour décorer la galerie d’apparat du château : l’union d’Angélique et Médor est une célèbre mésalliance, puisque Angélique, reine du Cathay, épouse un simple soldat, qui en plus n’est pas chrétien.

Antoine est le petit-fils de Gilbert Coiffier, qui avait fait construire au 16e siècle le corps du logis central du château. Antoine n’est ni riche, ni noble. Il hérite de la fortune d’un grand oncle, Martin Ruzé, dont il prend également le nom. Et il épouse la fille du surintendant des Bâtiments du roi. Parti de rien, il devient un familier de Richelieu, conseiller du roi et bientôt surintendant des finances. L’ascension d’Antoine vaut bien celle de Médor…

L’usage des monogrammes pour décorer les demeures princières et royales était courant à l’époque. On trouve ainsi sur les plafonds et décors du château de Fontainebleau les monogrammes AL, ou AAL pour Anne d’Autriche et Louis XIII ; HD pour Henri II et Diane de Poitiers ; HDC pour Henri II et Catherine de Médicis ; HM pour Henri IV et Marie de Médicis…

Angélique fait monter Médor sur le cheval d’un berger, 1er tableau présumé du Cycle du Roland furieux du Château d’Effiat, entre 1625 et 1632, huile sur toile, 200x295 cm, Clermont-Ferrand, Musée d’art Roger-Quillot.

Le cycle se compose de 12 tableaux. Il a été commandé par le marquis d’Effiat, familier de Richelieu. On ne connaît pas le nom de l’artiste. La galerie a été démantelée et l’ordre d’accrochage des tableaux est conjectural.

Le cycle témoigne du retentissement européen du Roland furieux de l’Arioste (1534) au tournant du 16e et du 17e siècle. Il se concentre sur l’histoire centrale de l’épopée italienne : Roland devient fou en apprenant qu’Angélique, qu’il aimait, a épousé Médor, un simple soldat Maure. Le cycle représente les causes puis les étapes de la folie, et oppose enfin à la chevalerie et aux amours déréglées de Roland et d’Angélique, la chevalerie et les amours parfaites de Zerbin et d’Isabelle.

La composition du tableau témoigne d’une mutation décisive du régime de représentation : le passage d’un système territorial et narratif (un même personnage est représenté plusieurs fois) à un système scénique (fondé sur l’unité de temps, de lieu et d’action). Trois groupes représentent trois moments du récit. Le groupe n°2, à droite, beaucoup plus grand, est traité comme une scène autonome.

Un ermite au secours d’Isabelle qui pleure la mort de Zerbin, 12e tableau présumé du Cycle du Roland furieux du Château d’Effiat, entre 1625 et 1632, huile sur toile, 200x295 cm, Clermont-Ferrand, Musée d’art Roger-Quillot.

L’artiste oppose aux amours d’Angélique et de Médor, avant la folie de Roland, celles de Zerbin et d’Isabelle, après. Zerbin a recueilli les armes abandonnées par Roland devenu fou. Mandricard s’en empare de force et tue Zerbin, qui expire entre les bras d’Isabelle. Un ermite survient, aide la jeune fille à charger Zerbin mort sur son cheval et l’emmène.

Le tableau est composé de 3 groupes comme le 1er du Cycle. Ici, le groupe formé par Zerbin et Isabelle est le groupe principal à droite, alors que le groupe équivalent — Angélique secourant Médor — constituait le petit premier groupe à gauche dans le 1er tableau. On ne voit pas le chargement de Zerbin sur son cheval, alors que le chargement de Médor était le sujet principal du 1er tableau. Mais le schéma narratif est le même…

A la fin du cycle, l’histoire de Zerbin restaure les valeurs chevaleresques : Zerbin a défendu pieusement les armes de Roland ; Isabelle enterre fidèlement et pieusement son amant. Le prix de cette piété est la mort.

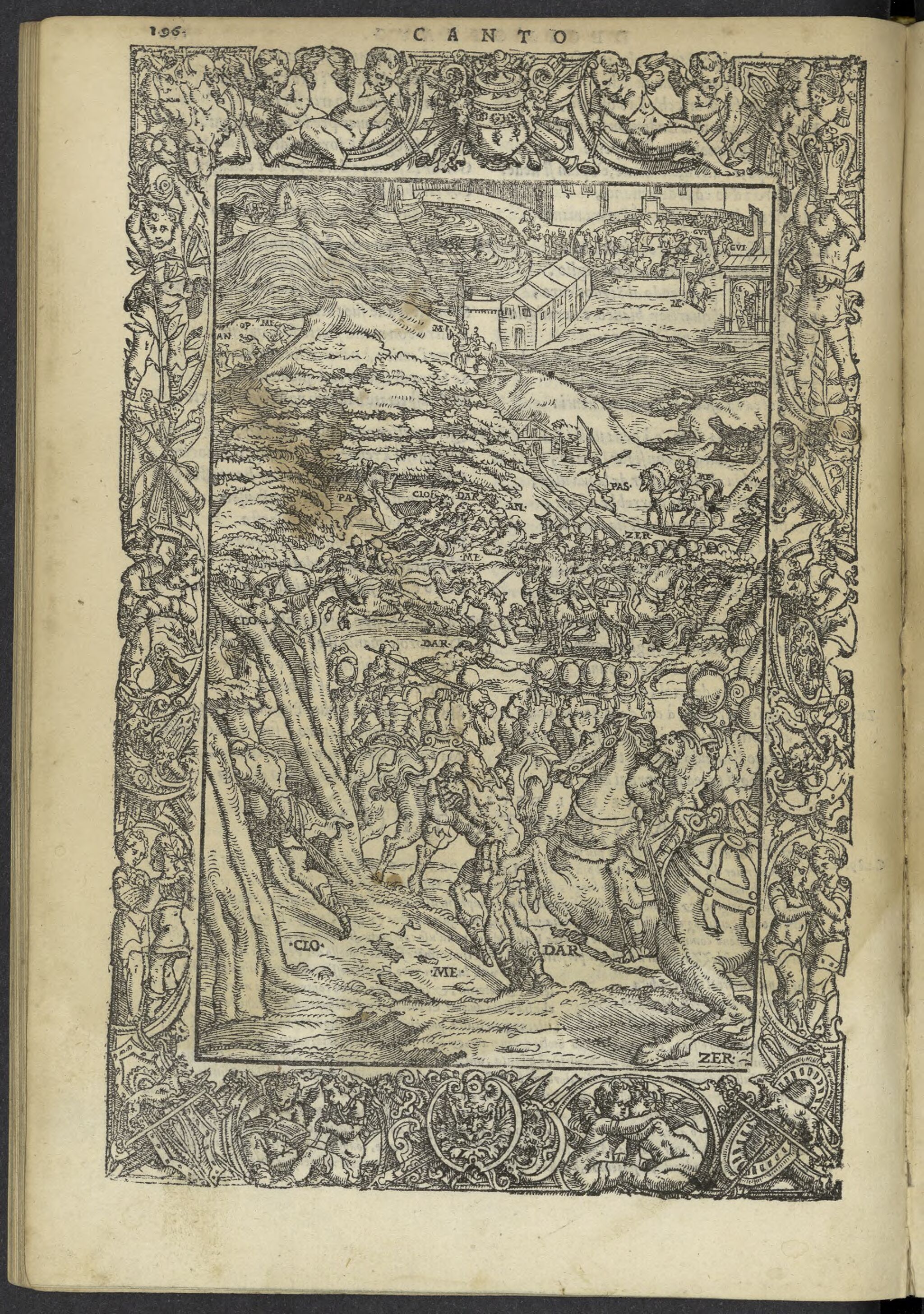

Lodovico Ariosto, Orlando furioso, Venise, Vincenzo Valgrisi, 1560, réimpression de l’édition de 1556. Gravure sur bois pour le chant 19, Montpellier, Médiathèque Émile-Zola, 37511RES

Au chant 19, Médor est blessé en emportant le corps de son capitaine Dardinel hors du champ de bataille. Angélique trouve Médor agonisant, le sauve, l’épouse et l’emmène dans son royaume.

La gravure se lit de bas en haut et représente toutes les péripéties du chant. Les épisodes sont dessinés en perspective : plus on avance dans le chant, plus on recule dans l’espace. Chaque groupe séquentiel inscrit un territoire dans l’espace commun. Le régime de représentation est donc territorial.

Ce système privilégie le début du chant, ici la fuite de Médor, portant Dardinel sur son dos, et non l’histoire d’Angélique. A droite, Zerbin allait gracier Médor quand un de ses hommes le perce de sa lance : Zerbin manque tuer Médor ; Médor provoque la folie de Roland qui abandonne ses armes ; Zerbin meurt en défendant les armes de Roland. La mort de Zerbin est une conséquence de la quasi-mort de Médor.

Médor devait mourir, mais sera finalement sauvé. Zerbin méritait toutes les récompenses pour sa conduite exemplaire, mais il meurt. L’humaine condition est égale qu’on soit chrétien ou musulman : c’est le message humaniste de l’Arioste.

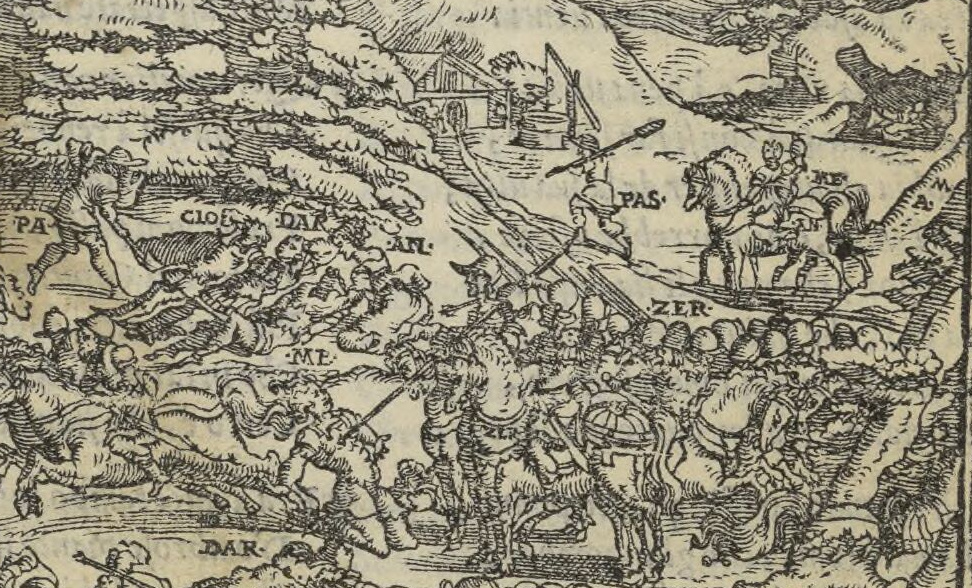

Lodovico Ariosto, Orlando furioso, Venise, Vincenzo Valgrisi, 1560, réimpression de l’édition de 1556. Détail central de la gravure précédente du chant 19. Les personnages sont désignés par leurs initiales : ME pour Médor, ZER pour Zerbin, CLO pour Cloridan, le compagnon de Médor, DAR pour Dardinel, leur capitaine, AN pour Angélique, PAS pour Pastore, le berger.

En bas au centre, Zerbin s’apprête à grâcier Médor à genoux devant lui. Mais une flèche tirée par Cloridan depuis le bois à gauche transperce la gorge d’un de ses compagnons. Son voisin transperce aussitôt Médor de sa lance.

Au dessus, plus à gauche, le berger creuse la tombe de Cloridan et de Dardinel, tandis qu’Angélique soigne Médor. Plus haut à droite, sa pelle sur l’épaule, il conduit Angélique et Médor vers sa ferme, devant laquelle on voit un puits. Plus haut à droite, les amants s’étreignent dans une grotte. Au-dessus, la mer, depuis laquelle ils partiront pour la Chine.

La gravure sur bois de personnages minuscules constitue une prouesse technique. Elle représente scrupuleusement le déroulement du récit. Le cycle d’Effiat prend plus de libertés. Sur la gravure, Médor chevauche à côté d’Angélique, puis fait l’amour dans la grotte. A Effiat, il est hissé mourant sur un cheval et Angélique ne le touche pas : à peine pour soigner sa blessure…

Agostino Tassi et Giovanni Lanfranco, Paysage avec Angélique et Médor, 1620, huile sur toile, 39x50 cm, collection particulière.

Élève d’Augustin Carrache à Parme, Lanfranco représente l’école émilienne. Il s’associe ici à Tassi, qui peint le paysage. Le tableau est contemporain du cycle d’Effiat. Le sujet est le même que celui du 1er tableau : Angélique soigne Médor blessé tandis que le berger amène un cheval.

Au centre, Cupidon depuis un arbre tire une flèche et déclenche l’amour d’Angélique. A droite, le berger amène le cheval qui transportera le blessé. Trois groupes correspondent aux trois temps de l’histoire : Cupidon provoque l’amour d’Angélique ; elle soigne Médor ; le berger les emmène. Comme à Effiat le groupe médian est hypertrophié, Cupidon (groupe 1) et le berger (groupe 3) devenant les spectateurs de l’innamoramento.

Le paysage préserve la structure d’un régime territorial de représentation. Le bosquet sombre sert d’abord d’écrin sur lequel se détachent les protagonistes : il encadre la scène. Ensuite, les deux trouées de lumière maintiennent visuellement l’organisation en trois groupes, alors même que le régime territorial cesse d’être opératoire. Enfin, le château en haut à droite s’oppose à la bergerie en bas à gauche, et dit symboliquement la rencontre d’une princesse avec un simple soldat.

Abraham Bloemaert, Angélique et Médor, entre 1620 et 1630, huile sur toile, Nice, Musée des beaux-arts Jules Chéret.

Peintre hollandais du siècle d’or, Bloemaert fonde l’école d’Utrecht, entre maniérisme et classicisme. Il peint ici ce qui va devenir l’épisode le plus célèbre du Roland furieux : le moment où Médor comblé par Angélique grave leur nom sur un arbre. « MEDOR ET ANGELI… » : la gravure est en français, pour un tableau hollandais sur un sujet italien. Elle est inachevée, constituant le moment de la scène en instant prégnant, suspendu.

Cet épisode n’existe pas à proprement parler dans le texte de l’Arioste : Médor, durant leur idylle chez le berger, grave leurs noms à plusieurs reprises et un peu partout (ch. 19, st. 36). Le passage à un régime scénique de représentation va fixer une scène unique.

Du passé militaire de Médor ne subsistent que l’ombre du bois à droite, où il a été trouvé, et le fourreau de son épée, dont le sens est aussi sexuel. Au fond à gauche, un paysan à la porte de sa ferme observe un couple assis dans l’herbe : s’agit-il du berger d’Angélique et des deux amants, ou est-ce une pure scène de genre, décorative à l’arrière-plan ? On voit ici comment la composition scénique classique s’affirme progressivement à partir d’un système séquentiel narratif, bientôt fondu dans l’espace vague d’un paysage.