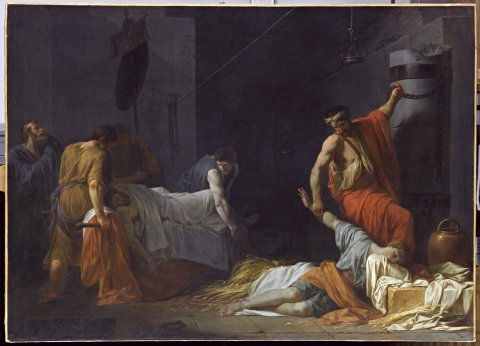

Les funérailles de Miltiade, dit aussi Le dévouement de Cimon - Peyron

Notice précédente Notice n°2 sur 6 Notice suivante

Autre numéro d'inventaire : MR 2299

Analyse

Elu archonte en 524, Miltiade commande en 518 la colonie athénienne de Chersonèse de Thrace, fondée par son oncle. Il participe en 514 à l’expédition du roi perse Darius, dont il était le vassal, contre les Scythes. Il se réfugie à Athènes en 492, et est élu stratège l’année suivante, avec le soutien du parti oligarchique. Il remporte la victoire de Marathon en 490, mais échoue l’année suivante devant Paros où il est grièvement blessé. Avait-il attaqué Paros pour Athènes ou pour son compte personnel ? Condamné par ses adversaires démocrates à une lourde amende qu’il ne peut payer, Miltiade est enfermé et succombe à ses blessures en 489 avant d’avoir purgé sa peine, ce qui devait en principe le priver de funérailles.

Cimon son fils, après une jeunesse assez débauchée, prend la tête du parti aristocratique et bâtit l’empire colonial d’Athènes.

Nulle trace chez les auteurs grecs du beau dévouement filial de Cimon envers son père, ici représenté. La source la plus ancienne concernant Miltiade est Hérodote :

« Miltiade étant de retour de l’île de Paros, les Athéniens ne s’entretenaient que de sa malheureuse expédition, et surtout Xanthippe, fils d’Ariphron [et père de Périclès]. Celui-ci lui intenta une affaire capitale devant le peuple, et l’accusa d’avoir trompé la nation. Miltiade ne comparut point en personne pour se défendre. La gangrène, qui s’était mise à sa cuisse, le retenait au lit, et le mettait dans l’impossibilité de le faire ; mais ses amis prirent en main sa défense, et, rappelant souvent la gloire dont il s’était couvert à la journée de Marathon et à la prise de Lemnos, qu’il avait livrée aux Athéniens après les avoir vengés des Pélasges, ils mirent le peuple dans ses intérêts. Il fut déchargé de la peine de mort, mais condamné pour sa faute à une amende de cinquante talents. La gangrène ayant fait des progrès, il mourut quelque temps après ; et Cimon, son fils, paya les cinquante talents. » (VI, 136)

On ne voit ici nulle trace de l’emprisonnement de Cimon, qui était très riche et pouvait payer sans peine même une forte amende. Plutarque n’en dit pas un mot non plus dans les Vies parallèles, mais souligne la débauche du jeune Cimon.

C’est donc à partir de Cornelius Nepos que naît la légende. Dans sa vie de Cimon, chap. I, il écrit :

« nam cum pater eius litem aestimatam populo solvere non potuisset ob eamque causam in vinclis publicis decessisset, Cimon eadem custodia tenebatur neque legibus Atheniensibus emitti poterat, nisi pecuniam, qua pater multatus erat, solvisset. »

Comme son père n’avait pas pu payer l’amende à laquelle il avait été condamné par le peuple et que pour cette raison il avait été jeté en prison, Cimon était emprisonné avec lui et il ne pouvait s’affranchir de la loi d’Athènes qu’à la condition de s’acquitter de la dette de son père. [Cimon marie sa sœur au riche Callias et paie ainsi l’amende. La sœur en question, Elpinice, aurait préalablement épousé… Cimon, dont elle divorça pour l’occasion et la bonne cause…]

1. Signé et daté « P. PEYRON F[ecit]. RO[mae]. 1782 ».

2. Tableau commandé par le comte d’Angiviller en 1780 et exécuté à Rome..

Exposé au Salon de 1783. Saisie révolutionnaire, 1793.

3. Reproduit en gravure.

Informations techniques

Notice #006109