La marchande à la toilette - Joseph-Marie Vien

Notice précédente Notice n°20 sur 77 Notice suivante

Analyse

Livret du Salon de 1763 :

« Par M. Vien, Professeur.

23. La Marchande à la Toilette.

Tableau de 3 pieds 9 pouces, sur 2 pieds 11 pouces.

Cette composition a été faite sur le récit d’un Tableau trouvé à Herculanum, & que l’on voit dans le cabinet du Roi des Deux Siciles, à Portici. Ce Tableau antique a été gravé depuis dans le troisiéme volume des Peintures de cette ville, Planche VIII.

On est en état de remarquer les différences qui se trouvent entre ces deux compositions. »

Mercure de France, octobre 1763 :

« M. Vien.

Les Ouvrages de M. Vien se distinguent au Sallon par une rigoureuse imitation de l’Antique. Il en avoit précédemment montré quelques essais ; il semble avoir totalement & exclusivement adopté ce genre, au moins à cette exposition. Une grande simplicité dans les positions des figures presque droites & sans mouvement, très-peu de draperies, communément assez minces, sans jeu & pour ainsi dire collées sur le nud ; une sévère sobriété dans les ornemens accessoires, voila, comme l’on sçait, ce qui caractérise particuliérement l’Antique. Si tant d’austérité peut quelquefois, même en Sculpture, paroître à des yeux vulgaires une indigence froide & insipide, sera-t-elle en Peinture un mérite réel & un moyen nécessaire à la perfection de notre Ecole ? C’est une discussion dans laquelle il ne nous appartient pas d’entrer. Des Connoisseurs plus éclairés que nous, ont pensé apparemment que cette méthode & ce genre de goût auroient des avantages. Il est certain au moins, & le Public le pensera comme nous, que ce n’est ni par caprice, ni assurément par impuissance, que M. Vien ne présente aujourd’hui que celui-ci à notre curiosité. Dans le cas où il seroit décidé que ce genre porteroit l’Art à de nouveaux progrès, il faudroit louer le courageux désintéressement de sacrifier le nombre des suffrages au poids de leur valeur. On infèreroit injustement de là, qu’aucun des Ouvrages exposés par M. Vien n’occupe agréablement les regards du Public. […]

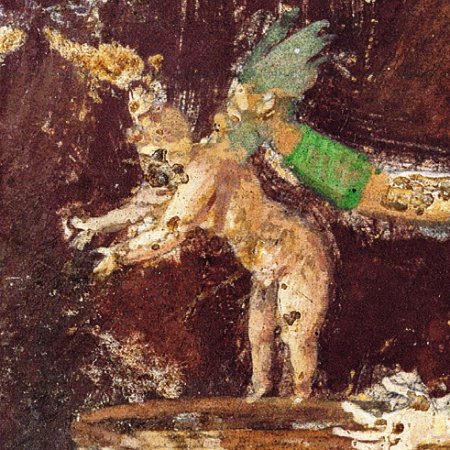

Mais celui qui en est le plus remarqué, est un Tableau dont le Peintre a emprunté le Sujet d’une Peinture conservée dans les ruines d’Herculanum. Il est intitulé dans le livre d’explication la Marchande à la toilette. Cette Marchande est une espéce d’esclave qui présente à une jeune Grecque, assise près d’une table antique, un petit Amour qu’elle tient par les aîlerons, à-peu-près comme les marchands de volailles vivantes présentent leurs marchandises. Un pannier dans lequel sont d’autres petits enfans aîlés de même nature, indique qu’elle en a sorti celui qu’elle offre pour montre. Indépendamment de la singularité de cette composition, les Connoisseurs trouvent dans l’ouvrage beaucoup de choses à remarquer à l’avantage du Peintre moderne.

Il y a des beautés à louer dans deux autres Tableaux du même Auteur. Prosperpine, ornant de fleurs le Buste de Cérès, & une Prêtresse qui brule de l’encens sur un trépied.

Il est certain que dans chaque production des Anciens en Sculpture ou en Peinture, on reconnoît toujours les traces d’un modéle commun à tous, & ce modéle étoit le beau idéal : il en résute pour nous, plus amateurs de la variété, une conformité que nous devons taxer de monotonie. Ce seroit donc un mérite dont on sçauroit gré à leurs imitateurs, que de servir notre goût pour la variété, sans néanmoins s’écarter du fond de leurs principes ; c’est ce que doit faire tout Artiste qui entreprend de suivre ces modéles. Quant à la préférence que peut mériter cette imitation, tout se réduit à sçavoir sur le peu qui nous reste des Peintures de l’Antiquité, abstraction faite de l’exactitude du Costume, procure à l’Art des exemples dont il puisse s’enrichir & qui doivent lemporter sur ceux que nous ont laissés les plus grands Maîtres de nos Ecoles modernes depuis Raphaël jusqu’à ceux de nos jours ? C’est une question que nous croyons prudent à nous de réduire en problême, plus prudent encore de n’en pas hazarder la solution, & que chacun est en état de résoudre. Il nous seroit difficile cependant de dissimuler les regrets que nous avons entendus faire de plusieurs côtés, sur ce que fait perdre aux Curieux, dans le style naturel de notre Ecole, pour lequel M. Vien a des talens si précieux, l’attachement & l’aplication qu’il paroît vouer depuis quelque temps à ce style antique, que plusieurs d’entre les Amateurs pourroient bien ne pas estimer autant les uns que les autres, & dont il est assez évidemment prouvé que le général du Public dispenseroit volontiers nos Artistes.

La suite au Mercure prochain. » (p. 192-193)

Commentaire de Diderot :

« Les tableaux que Vien a exposés cette année sont tous du même genre, et comme ils ont presque tous le même mérite, il n’y a qu’un seul éloge à en faire : c’est l’élégance des formes, la grâce, l’ingénuité, l’innocence, la délicatesse, la simplicité, et tout cela joint à la pureté du dessin, à la belle couleur, à la mollesse et à la vérité des chairs. On serait bien embarrassé de choisir entre sa Marchande à la toilette, sa Bouquetière, sa Femme qui sort du bain, sa Prêtresse qui brûle de l’encens sur un trépied, la Femme qui arrose ses fleurs, la Proserpine qui en orne le buste de Cérès sa mère et l’Offrande au temple de Vénus. Comme tout cela sent la manière antique ! Ces morceaux sont petits, le plus grand n’a pas plus de trois pieds de haut sur deux de large ; mais l’artiste a bien fait voir dans sa Sainte Geneviève du dernier Salon, son Icare qui est à l’Académie, et d’autres morceaux, qu’il pouvait tenter de grandes compositions et s’en tirer avec succès. Celui qu’il a appelé la Marchande à la toilette représente une esclave qu’on voit à gauche agenouillée. Elle a à côté d’elle un petit panier d’osier rempli d’Amours qui ne font qu’éclore. Elle en tient un par ses deux ailes bleues qu’elle présente à une femme assise dans un fauteuil, sur la droite. Derrière cette femme est sa suivante debout. Entre l’esclave et la femme assise, l’artiste a placé une table sur laquelle on voit des fleurs dans un vase, quelques autres éparses sur le tapis avec un collier de perles. L’esclave, un peu basanée, avec son nez large et un peu aplati, ses grandes lèvres vermeilles, sa bouche entrouverte, ses grands yeux noirs, est une coquine qui a bien la physionomie de son métier et l’art de faire valoir sa denrée. La suivante, qui est debout, dévore des yeux toute la jolie couvée. La maîtresse a de la réserve dans le maintien. L’intérêt de ces trois visages est mesuré avec une intelligence infinie ; il n’est pas possible de donner un grain d’action ou de passion à l’une sans les désaccorder toutes en ce point. Et puis c’est une élégance dans les attitudes, dans les corps, dans les physionomies, dans les vêtements ; une tranquillité dans la composition ; une finesse !... tant de charme partout, qu’il est impossible de les décrire. Les accessoires sont d’ailleurs d’un goût exquis et du fini le plus précieux. Ce morceau en tout est d’une très belle exécution : la figure assise est drapée comme l’antique ; la tête est noble, on la croit faible d’expression, mais ce n’est pas mon avis. Les pieds et les mains sont faits avec le plus grand soin. Le fauteuil est d’un goût qui frappe ; ce gland qui pend du coussin est d’or à s’y tromper. Rien n’est comparable aux fleurs pour la vérité des couleurs et des formes, et pour la légèreté de la touche. Le fond caractérise bien le lieu de la scène. Ce vase avec son piédestal est d’une belle forme. Oh ! le joli morceau ! On prétend que la femme assise a l’oreille un peu haute. Je m’en rapporte aux maîtres. Voilà une allégorie qui a du sens, et non pas cet insipide Exercice des Amours de Vanloo. C’est une petite ode tout à fait anacréontique. C’est dommage que cette composition soit un peu déparée par un geste indécent de ce petit Amour papillon que l’esclave tient par les ailes ; il a la main droite appuyée au pli de son bras gauche qui, en se relevant, indique d’une manière très significative la mesure du plaisir qu’il promet. En général, il y a dans tous ces morceaux peu d’invention et de poésie, nul enthousiasme, mais une délicatesse et un goût infinis. Ce sont des physionomies à tourner la tête ; des pieds, des mains et des bras à baiser mille fois. L’harmonie des couleurs, si importante dans toute composition, était essentielle dans celle-ci ; aussi est-elle portée au plus haut degré. Ce sont comme autant de madrigaux de l’Anthologie mis en couleurs. L’artiste est comme Apelle ressuscité au milieu d’une troupe d’Athéniennes. Celui que j’aime entre tous est la jeune innocente qui arrose son pot de fleurs. On ne la regarde pas longtemps sans devenir sensible. Ce n’est pas son amant, c’est son père ou sa mère qu’on voudrait être. Sa tête est si noble ! Elle est si simple et si ingénue ! Ah ! qui est-ce qui oserait lui tendre un piège ? C’est la couleur de chair la plus vraie ; peut-être y désirerait-on un peu plus de couleur. La draperie est large ; peut-être la voudrait-on un peu plus légère. Malgré le bas-relief dont on a décoré le pot de fleurs, on dit qu’il ressemble un peu trop, pour la forme, à ceux du quai de la Ferraille. Mais encore un mot sur la Marchande à la toilette. On prétend que les Anciens n’en auraient jamais fait le sujet d’un tableau isolé ; qu’ils auraient réservé cette composition et celles du même genre pour un cabinet de bains, un plafond, ou pour les murs de quelque grotte souterraine. Et puis cette suivante qui, d’un bras qui pend nonchalamment, va de distraction ou d’instinct relever avec l’extrémité de ses jolis doigts le bord de sa tunique à l’endroit... En vérité, les critiques sont de sottes gens ! Pardon ! monsieur Vien, pardon ! Vous avez fait dix tableaux charmants ; tous méritent les plus grands éloges par leur précieux dessin et le style délicat dans lequel vous les avez traités. Que ne suis-je possesseur du plus faible de tous ! Je le regarderais souvent, et il serait couvert d’or lorsque vous ne seriez plus. » (Salon de 1763, CFL V 413-5)

2. D’après la description du livret, Vien n’a vu ni la fresque (qui vient de Stabies et non d’Herculanum), ni la gravure qui en a été faite. Il aurait peint d’après une description, autrement dit d’après un texte !

Sur les conseils de son ami le comte de Caylus, amateur d’art et antiquomane, Vien a utilisé pour ce tableau la technique de la peintre à l’encaustique (au sujet de laquelle Diderot et Caylus se disputèrent violemment. Voir l’artice Encaustique de l’Encyclopédie)

3. Le tableau a été gravé en 1778 par Jacques Firmin Beauvarlet (gravure inversée).

Informations techniques

Notice #000764