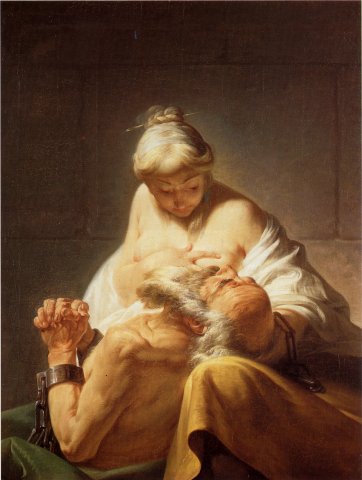

La charité romaine - Bachelier

Notice précédente Notice n°34 sur 103 Notice suivante

Analyse

Livret du Salon de 1765 :

« Par M. Bachelier, Adjoint à Professeur.

39. Cimon, dans la prison, allaité par sa fille.

Tableau de 4 pieds de haut, sur 3 de large. »

Cimon, condamné à mourir de faim, est sauvé par sa fille Pero.

Le commentaire de Diderot (Vers 338) est extrêmement critique. Il commence par reprocher à Bachelier d’avoit quitté les fleurs et les animaux pour se lancer dans la peinture d’histoire, qui est au-dessus de ses forces : « Nil facies invita Minerva », tu ne feras rien sans l’assentiment de Minerve (Horace, Art poétique, 385) ; autrement dit, le génie ne se décrète pas.

Le viol de Minerve

Bachelier a voulu forcer Minerve par ce tableau, il a remplacé l’idée géniale, nécessaire à toute composition historique, par « un tour de force » technique, une lumière qui tombe « du haut d’une voûte percée » (invisible sur la toile actuelle, et probablement imaginée, supposée par Diderot). Diderot identifie cette substitution à une tentative de viol : « on ne viole guère d’autres femmes, mais Minerve point » ; puis, faisant parler Minerve elle-même : « on ne me viole point ».

La comparaison de Diderot dévoile ainsi l’infrastructure du dispositif scénique : en amont de la scène, l’idée constitutive, le modèle idéal a à voir avec le viol, ou plus exactement le viol en est le symptôme. L’idée relève du commerce avec Minerve, il s’agit d’atteindre celle qui est hors d’atteinte, l’échec de l’idée est un viol manqué, le viol manqué fonde le commentaire diderotien, c’est-à-dire cette cristallisation scopique quand même, produite par le texte en supplément de ce qui, sur la toile, à défailli, a fait défaut.

Défiguration

Cette cristallisation, Diderot la produit par un véritable travail de sape effectué sur l’œuvre, qu’il s’agit désormais de défigurer. La défiguration des caractères fait émerger la puissance néantisante de la Chose, en deçà de toute signification. Du tableau suivant, « Un Enfant endormi », Diderot dira « an insignificant thing » : en deçà du Sens, la Chose.

C’est d’abord la jeune femme qui est défigurée : « sa tête est devenue ronde et noirâtre, couleur et forme qui jointes à un nez aquilin et droit lui donnent la physionomie bizarre de l’enfant d’une Mexicaine qui a couché avec un Européen et où les traits caractéristiques des deux nations sont brouillés ». Le viol de Minerve fait ici retour, l’image constitutive continue de travailler le texte : l’enfant, l’œuvre, est le produit d’une union disparate. Les « traits brouillés » défont l’ordonnance rhétorique de la peinture.

La peinture du trait devient peinture de la Chose. Pour le vieillard, « si c’était l’imitation d’un grand pain d’épices, ce serait un chef-d’œuvre ; mais dans le vrai c’est une belle pièce de chamois jaune artistement ajustée sur un squelette ouaté par-ci par-là ». Derrière la plaisanterie, Diderot met en évidence la matérialité de la peinture, l’effet de la matière sur l’œil. Le désir d’enfant, couleur et goût du pain d’épice, se mêle à l’horreur instinctive de la mort, un squelette, et aux glissements ouatés du cauchemard. La Chose fait sens non depuis le trait et la différenciation des figures, mais par la révolte qu’elle suscite dans l’œil du spectateur, œil que sa rugosité impropre force, viole, accule à la révolte. Sur l’œil, une paroi invisible, une fragile enveloppe d’intimité est atteinte. Il n’y a pas là d’objets, car tout se tient, se touche, matières et couleurs qui s’imposent à une poche intime qui se refuse.

Au moment où la défiguration semble avoir radicalement démantelé la scène, le sens de celle-ci fait alors magistralement retour. Car de quoi s’agit-il historiquement ici, sinon d’une succion salvatrice mais immonde, d’une générosité sublime mais de l’avatar hideux d’un demi inceste ? Lorsque Diderot décrit l’effet de la Chose peinte pour son œil révolté, la chair du pain d’épice, l’enveloppe molle, la pièce de chamois jaune renvoient indirectement à ce contenu, de sorte que la matière fait directement sens, sans la médiation textuelle des figures.

La critique de l’œuvre n’aboutit donc qu’en surface à sa désémiotisation. L’effet d’abjection scopique ramène le spectateur au sens de la scène, à Cimon allaité par Péra, pris non comme un exemplum détaché, un trait sublime, mais comme une expérience intime régressive et insoutenable, comme l’horreur par excellence de l’atteinte : d’un côté l’animalité mexicaine d’une tête noirâtre ; de l’autre, le décharnement jaune d’un corps-pain, d’un corps-peau.

Absorbement

Le dispositif scénique se met donc en place malgré tout. Le texte est l’instrument de ce malgré tout. L’expérience de la cristallisation scopique était une expérience tactile de l’œil, expérience de dépossession entre cauchemard et révolte. Le temps est venu maintenant de considérer, à distance, l’architecture close du dispositif. Le texte fait volte face, sépare absolument la scène de l’œil, instaure entre eux l’écran de la représentation : « La seule chose que vous ayez bien faite sans le savoir, c’est de n’avoir donné à votre vieillard ni à votre femme aucun pressentiment qu’on les observe ; cette frayeur dénature le sujet, en ôte l’intérêt, le pathétique, et ce n’est plus une charité. » Ce que Bachelier a réussi, c’est l’absorbement des personnages. Tout à leur action, ils ne voient pas qu’ils sont vus. Leur absorbement établit entre le spectateur et la scène un mur invisible.

Le dispositif n’est pas une pure construction formelle. Il engage le sens de la scène. Si Péra se savait, se voyait vue, son geste ne serait plus un geste de charité. La Charité romaine est une scène exemplaire parce que c’est une scène intime, sans témoins. Le motif de départ, dans le texte de Diderot, le viol de Minerve, se renverse ici : c’est le spectateur qui, par son œil indiscret, viole l’intimité d’une charité qui n’est possible que sans témoins.

L’effraction voyeuriste est interdite, mais nécessaire. Le dispositif scénique ne se définit, ne s’organise que par et dans ce paradoxe. « Ce n’est pas au moins qu’on ne pût très bien ouvrir une fenêtre grillée sur le cachot, et même placer un soldat, un espion à cette fenêtre ; mais si le peintre a du génie, ce soldat ne sera aperçu ni du vieillard, ni de la femme qui l’allaite, il ne le sera que du spectateur qui retrouvera sur son visage l’impression qu’il éprouve, l’étonnement, l’admiration et la joie. » Diderot reconstruit, ou rappelle, le dispositif de base qui constitue la scène (voir par exemple la Charité romaine de Rubens, notamment dans la version d’Amsterdam) : l’espion à la fenêtre n’est qu’une métaphore du spectateur face à la toile, modélisée elle-même comme une fenêtre ouverte sur le réel depuis Alberti. L’absorbement, dont Michael Fried a montré qu’il constituait un thème fondamental et général dans la peinture du milieu du dix-huitième siècle, doit donc être compris non comme un thème, mais comme le symptôme d’une contradiction dans le dispositif scénique : l’absorbement donne à voir, l’intimité de la scène s’exhibe et se refuse d’un même mouvement, au moment où la peinture s’adresse à l’œil du spectateur d’une façon inédite, non à l’œil qui lit, qui décode, mais à l’œil sensible qu’elle touche et enlace, qu’elle viole et révolte. L’absorbement fait donc communiquer deux intimités, celle de la scène et celle du spectateur.

Rembrandt

Mais ce que Diderot reproche par dessus tout à Bachelier, c’est d’avoir voulu imiter les clairs obscurs de Rembrandt. Dès le début, il prévient : quand même les confrères de Bachelier admireraient sa virtuosité technique, « cela n’eût point empêché l’homme de goût, en vous mettant sur la ligne de Rembrandt, […] de vous dire en hochant la tête : Nil facies ». Et la fin du compte rendu y revient : « C’est un peintre unique en son genre que ce Rembrandt ; laissez-là le Rembrandt qui a tout sacrifié à la magie du clair-obscur ; il a fallu posséder cette qualité au degré le plus éminent pour obtenir le pardon du noir, de l’enfumé, de la dureté et des autres défauts qui en ont été des suites nécessaires. Et puis, ce Rembrandt dessinait, il avait une touche et quelle touche ! des expressions, des caractères ; et tout cela, l’aurez-vous ? quand l’aurez-vous ? »

Cette allusion insistante à Rembrandt est étrange car l’effet de clair-obscur n’est guère sensible sur la toile de Bachelier, et Rembrandt, à notre connaissance, n’a jamais abordé ce sujet. Diderot a-t-il confondu avec Rubens, qui a peint au moins deux Charités romaines, celle du Rijkmuseum à Amsterdam (1625), que nous avons déjà évoquée pour ses deux soldats à la fenêtre, et celle de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg (1612), où les deux espions sont remplacés par une araignée tissant sa toile ?

Autre étrangeté : les deux bras enchaînés de Cimon, ses mains jointes dans la prière pendant qu’il tète, ne sont ni commentés, ni même mentionnés par Diderot. C’est d’autant plus étonnant que le reproche d’avoir recherché « des effets singuliers et bizarres » s’applique de façon beaucoup plus pertinente à ces mains jointes (jamais vues pour traiter ce sujet) qu’à un éclairage qui ne présente rien de bien frappant. Bachelier a compliqué la scène, surajouté un geste théâtral de prière pour le moins incongru au moment où le vieillard tète.

Or Diderot a déjà invoqué Rembrandt à propos de son Lazare dans le Salon de 1759, à propos d’un tableau de Vien sur le même sujet : « Vous rappelez-vous mon ami la Résurrection du Rembrandt ; ces disciples écartés ; ce Christ en prières ; cette tête enveloppée du linceul, dont on ne voit que le sommet, et ces deux bras effrayants qui sortent du tombeau ? Ces gens-ci croient qu’il n’y a qu’à arranger des figures. Ils ne savent pas que le premier point, le point important, c’est de trouver une grande idée. » (Vers 196.) L’évocation de Rembrandt vient dans des circonstances qui rappellent celles du tableau de Bachaumont : nous trouvons déjà ici la critique, lancinante dans les Salons, du manque d’idée. Le tableau de Rembrandt (qui n’est aucune des deux Résurrections de Lazare connues aujourd’hui) est associé aux deux bras sortant du tombeau, et les deux bras saisissants de Cimon, chez Bachaumont, sortent en quelque sorte du tombeau, ramenés à la vie, dans un geste de prière, par le sein de Péro.

Ce Lazare de Rembrandt obsédait Diderot. Il l’évoque une seconde fois, plus brièvement, au Salon de 1763, à propos du Lazare de Deshays : « Le Lazare avec son linceul est peint largement. Cependant je ne vous conseillerais pas de l’opposer à celui de Rembrandt ou de Jouvenet. » (Vers 261.) A la fin du Salon de 1765, dans les Essais sur la peinture, au chapitre sur le clair-obscur, Diderot revient sur les deux bras : « Exemple d’une idée sublime du Rembrandt : le Rembrandt a peint une Résurrection du Lazare ; son Christ a l’air d’un tristo, il est à genoux sur le bord du sépulcre, il prie, et l’on voit s’élever deux bras du fond du sépulcre. » (Vers 484.) Nouvelle allusion à propos du Miracle des Ardents de Doyen, dans le Salon de 1767 : « Il n’en est pas de ces deux pieds comme des deux bras que le Rembrandt a élevés du fond de la tombe du Lazare, les circonstances sont différentes. Rembrandt est sublime en ne me montrant que deux bras ; vous l’auriez été en me montrant plus de deux pieds. » (Vers 654.)

En dehors de ces passages, Diderot évoque Rembrandt quatre ou cinq fois, mais toujours dans le vague, soit comme grand portraitiste, soit comme magicien du clair-obscur, soit simplement comme grand maître. Une seule référence précise à un autre tableau apparaît tardivement, dans les Pensées détachées sur la peinture : il s’agit du Ganymède de Dresde, vu lors de son voyage de 1773.

Autant dire que pour Diderot Rembrandt est associé aux deux bras sortant du tombeau. Ces deux bras sont à la fois, techniquement, le hiéroglyphe du clair-obscur et, idéalement, la marque inimitable du génie, l’exemple de ce que c’est qu’une idée forte. Diderot superpose ici inconsciemment l’idée forte du grand maître et l’idée bizarre, ratée, de Bachaumont, dont les mains nouées du Cimon constituent le punctum de la toile : trouant l’image, instaurant un déplacement dans la scène, un décentrement du sens, elles sont le point aveugle, la matrice narrative du texte, qui ne les mentionne pas, mais s’ordonne en fait tout entier à partir d’elles. Figures muettes du viol liminaire bruyamment annoncé, ces mains convulsives, enchaînées, relevées pourtant dans un mouvement de révolte et d’espérance qui n’est pas l’abandon pacifique que symbolise la charité, forment de fait le geste du forçage : forçage symbolique, c’est le viol de Minerve tenté par Bachaumont ; forçage imaginaire, c’est la défiguration des caractères éprouvée par Diderot ; forçage géométral, c’est l’effraction scénique accomplie par le spectateur.

2. Morceau de réception de l’artiste en 1764.

Informations techniques

Notice #001805