L’artiste anglais Tom Phillips est décédé le 28 novembre 2022 à l’âge de quatre-vingt-cinq ans, des suites d’une longue maladie. Il nous laisse en héritage un ouvrage hautement singulier, sans égal dans le champ de l’art contemporain. Souvent cité, rarement analysé en profondeur, A Humument constitue l’œuvre cardinale de Phillips1, au point d’éclipser les autres facettes d’une production comprenant également des collages, des installations, des illustrations, des traductions (dont L’Enfer de Dante2) et même un opéra (Irma, 19693).

Si Tom Phillips n’a pas encore atteint la notoriété qu’il mérite, si aucune monographie ne lui a encore été consacrée, c’est vraisemblablement en raison du caractère multiforme et transmédial d’une œuvre – ou, pour mieux dire, d’une inter-œuvre - située aux confins de la littérature et des arts visuels, tissée de relations croisées entre texte et image dont la complexité a de quoi intimider aussi bien l’historien de l’art que le spécialiste de littérature. Mais venons-en sans attendre à A Humument, ce « roman traité » qui a occupé Phillips pendant un demi-siècle.

À en croire l’anecdote rapportée par l’auteur dans la postface de son ouvrage, le projet A Humument aurait pris naissance exactement le 5 novembre 1966. Ce jour-là, comme il a coutume de le faire tous les samedis matin, Phillips déambule avec son ami, le peintre américain Ron B. Kitaj, dans les allées d’un vaste entrepôt situé à deux pas de son domicile, dans le sud-est de Londres. Cet entrepôt a ceci de particulier qu’il abrite quantité de marchandises de seconde main – et des marchandises de toutes sortes d’ailleurs. À un certain moment, Phillips et son ami arrivent devant des étagères remplies de livres d’occasion, tous rescapés de vide-greniers. Devant ces étagères, Phillips formule alors un pari, dont son ami sera le témoin : du premier livre qu’il dénichera pour trois francs six sous (« threepence »), il fera aussitôt l’acquisition, mais, surtout, cet ouvrage trouvé constituera la matière première d’un projet artistique au long cours. Sur place et ce jour-là précisément, Phillips trouve en effet un livre pour la modique somme qu’il s’est fixée. En l’occurrence, cet ouvrage n’est autre que A Human Document, un obscur roman publié en 1892 par un certain William Hurrell Mallock, écrivain alors relégué aux oubliettes de l’Histoire4.

En quoi consiste le projet à long terme que Phillips va développer à compter de ce jour ? Dans un premier temps, la démarche de Phillips consiste, très élémentairement, à parcourir chaque page de ce volumineux roman victorien et à y mettre en exergue certains mots en les entourant, en les cernant d’un trait. Dans le même élan, Phillips s’emploie à biffer sur chaque page du matériau-source tous les mots qui n’ont pas su éveiller son intérêt. La première version de la page 33 (page « historique » s’il en est, puisque c’est la toute première planche que Phillips ait achevée, dès 1966) rend bien compte de la double démarche initialement adoptée par l’auteur. De la page du roman originel, Phillips ne conserve que quelques mots épars, qu’il isole à la faveur d’un crayonnage, dans un double geste de mise en exergue et de biffure, de sélection et d’oblitération.

En règle générale, les mots retenus par Phillips sur chaque page de A Human Document ne restent pas seuls dans leur coin. En effet, l’auteur prend soin de les relier entre eux par le biais de ce qu’il nomme des « rivières » ou des « ruisselets » (rivulets). Ces connexions permettent une nouvelle appréhension du matériau-source et, mieux encore, autorisent Phillips à forger de nouvelles configurations de sens, parfois situées aux antipodes de ce que le roman originel énonçait. À titre d’exemple, les ruisselets qui serpentent à la surface de la page 27 (dans sa version finale) reconfigurent drastiquement le matériau-source et contribuent à former des énoncés qui, désormais, n’appartiennent plus qu’à Phillips lui-même. Comme l’auteur l’a plus d’une fois fait observer, il s’agit pour lui d’élaborer, au départ du roman de Mallock, une histoire alternative, une « histoire-sœur » (« scribe the story reveal a sister story », p. 7) dans le cadre de laquelle il cherche à faire entendre sa propre voix.

Cette même page 27 le démontre avec éclat : l’opération de biffure ou de recouvrement à laquelle Phillips se livre à l’endroit du matériau-source va, avec le temps, prendre des formes de plus en plus complexes et sophistiquées. Elle impliquera bientôt le recours à des motifs dessinés ou peints, tantôt figuratifs, tantôt plus abstraits, ainsi qu’à d’autres éléments iconiques préexistants (photographies, fragments d’affiches ou de cartes postales, etc.), tous éléments introduits, dans l’espace du livre, sur le mode du collage. L’on conçoit bien la transformation générique profonde qui est ici à l’œuvre : en vertu du patient travail d’excavation mené par Phillips, chaque page du roman originel se mue en un complexe verbo-iconique tenant à la fois du poème et du tableautin.

Ce brassage constant du verbal et de l’iconique permet du reste de définir avec plus de rigueur le modus operandi qui est celui de Phillips. Pour faire référence aux travaux classiques du Groupe µ en matière de rhétorique générale, on dira que le principe sur lequel l’œuvre se fonde est celui d’une vaste suppression-adjonction5. Pour être plus précis, nous avons ici affaire à une suppression partielle du verbal par adjonction d’éléments iconiques. Dans les pages qui composent A Humument, l’iconique se superpose ainsi au verbal, il fait écran à l’écrit et contribue de la sorte à le fragmenter ou à l’émietter.

La première version « commerciale » de l’ouvrage est publiée en 1980. Elle sera suivie, toujours chez le même éditeur (Thames & Hudson), par cinq autres versions, publiées respectivement en 1987, 1997, 2005, 2012 et, enfin, la version finale en 2016. Cette dernière paraît à la fin du mois d’octobre de cette année-là, soit, à peu de jours près, cinquante ans après la formulation originelle du projet. Il s’agit donc bel et bien d’un livre qui, pour son auteur, aura accaparé le temps d’une vie (« so it’s a book that’s lasted me a lifetime », comme le précise Phillips dans un bref entretien réalisé en 20166).

Que A Humument ait fait l’objet de six éditions successives ne doit pas nous induire en erreur. Qu’on ne s’y trompe pas en effet : ces six versions ne sont pas complètement différentes les unes des autres. Dans les faits, chaque nouvelle version propose environ quinze pourcents de planches inédites par rapport à celle qui la précède, les autres planches demeurant quant à elles inchangées. L’objectif avoué de Phillips, c’est de faire en sorte qu’au terme du processus, chaque page du roman originel ait fait l’objet de deux traitements distincts7.

En termes méthodologiques, de nombreuses questions se sont posées à nous, la plus fondamentale étant la suivante : comment aborder une œuvre à ce point monumentale, comment approcher cette œuvre-monstre, à nulle autre pareille ? Dès le départ, nous nous sommes refusés à toute forme de lecture de type généraliste et panoramique, estimant qu’une telle démarche ne permettait pas de rendre justice à l’œuvre et à ses mécanismes intimes. Devant la haute complexité de A Humument, nous avons pris le parti exactement inverse. De notre point de vue, il s’imposait en effet d’aller examiner au plus près les opérations verbales et iconiques dont chaque page de l’œuvre porte la trace. Par voie de conséquence, nous avons choisi d’approcher l’œuvre au travers de micro-lectures successives, attentives au moindre détail, sensibles à la moindre inflexion, que ce soit sur le plan verbal ou sur le plan iconique. Toutes proportions gardées, devant A Humument, l’analyste doit faire preuve d’une patience comparable à celle dont l’auteur a su faire montre pour donner corps à son œuvre.

Commençons par le commencement et examinons la couverture de la version finale, à la surface de laquelle se détache cet énoncé : « now the arts connect/in my poor little book very rich for eyes ». Sans entrer dans le détail, remarquons tout d’abord que cet énoncé résulte en fait d’un montage ou d’un agglomérat. Les deux membres de phrase mis en exergue proviennent en effet de deux pages distinctes de l’ouvrage. Le premier d’entre eux, en haut à gauche, est prélevé sur la page 7 de A Humument. Au bas de cette planche, sur la gauche, se donne en effet à lire l’énoncé suivant : « see now the arts connect ». Quant au second membre de phrase, il est tiré de la page 125, au bas de laquelle, plutôt sur la gauche également, on peut lire : « though I used to work my poor little book very rich for eyes ». Sur un plan verbal, la couverture de cette version finale résulte donc bel et bien d’une forgerie, d’un remontage inventé de toutes pièces par Phillips. C’est d’ailleurs la seule fois, en six éditions, que l’auteur s’emploie à conjoindre ou à connecter (c’est bien le cas de le dire) ces deux membres de phrase.

Revenons sur le premier d’entre eux ; « now the arts connect ». Tout lecteur un tant soit peu attentif de A Humument sait à quel point le mot « connect », souvent associé à des adverbes tels que « only », « mainly » ou « merely », se fait récurrent tout au long de l’œuvre. C’est là un véritable leitmotiv auquel Phillips n’hésitera d’ailleurs pas à consacrer une page entière. En l’occurrence, il s’agit de la page 325 où la mention « only connect », typographiée en lettres capitales, alternativement à l’endroit et à l’envers, comme dans une sorte de tressage, en vient à former une colonne multicolore qui monopolise le centre de la planche, en même temps qu’elle consacre une manière de brouillage entre le verbal et l’iconique.

Une question très élémentaire, volontairement ingénue, se pose d’entrée de jeu : lorsque Phillips parle d’arts qui se connectent entre eux, de quels arts est-il question au juste ? Le lecteur averti songera sans doute et avant tout aux arts dits « majeurs ». D’une part, il songera très certainement aux nombreuses références que Philips fait à l’histoire de la peinture, en fonction d’un très large spectre allant de Veronese au Pop Art, en passant par Cézanne, la peinture abstraite, Francis Bacon et bien d’autres encore. Ce même lecteur pensera également et évidemment à la littérature, selon un éventail référentiel tout aussi large et divers, qui s’étend d’Homère à Beckett, en passant par Shakespeare, Mallarmé, etc.

À l’occasion d’un précédent essai, nous avons tenté de porter au jour une autre connexion, sans doute moins connue : celle qui unit A Humument et la bande dessinée. La chose nous paraissait dans le fond assez évidente. Qu’il s’agisse de l’ouvrage de Phillips ou d’un album de bande dessinée, chaque page brasse à sa manière du matériau iconique et du matériau verbal. En d’autres termes, les matières de l’expression sont identiques de part et d’autre. Forts de ce constat, nous nous sommes attachés, notamment, à étudier la page 178 de A Humument, qui met en scène le personnage de Rupert Bear, le petit ours blanc créé dans les années 20 par l’autrice anglaise Mary Tourtel. Cette page convoque manifestement le dispositif de la bande dessinée (notamment, le découpage en cases et le recours à des phylactères), mais pour mieux en subvertir les codes. D’autres planches de A Humument empruntent à la bande dessinée, comme la page 266 ou encore la page 3248.

Dans le cadre de la présente réflexion, nous allons nous intéresser de près à une autre connexion, peut-être plus secrète encore : celle qui met aux prises l’ouvrage de Phillips et l’art cinématographique.

A Humument et le cinéma : une telle connexion fait immédiatement surgir à l’esprit du lecteur une page en particulier. C’est évidemment la fameuse page 4, avec sa représentation du personnage de King Kong (tiré du film de Schoedsack et Cooper, 1933), mis en relation, sur le mode d’un anachronisme affiché et assumé, avec les attentats du 11 septembre 2001 (« pasted on to the present/see, it is nine eleven »). Survenant très tôt dans la trame de A Humument, cette première occurrence est aussi la plus connue et peut-être la plus marquante, mais elle est loin d’être la seule.

Dans les pages qui suivent, nous allons explorer quelques-unes des traces, plus ou moins visibles et/ou lisibles, que l’art cinématographique a laissées dans l’espace de A Humument, en nous posant à cet égard quelques questions très élémentaires : de quelle manière ces traces apparaissent-elles ? Relèvent-elles du registre iconique ou plutôt du registre verbal (ou des deux, le cas échéant) ? À quoi servent-elles ? Par-dessus tout, en quoi servent-elles cette inter-œuvre par excellence ?

Les traces de l’art cinématographique dans l’ouvrage de Phillips revêtent à l’évidence des formes très diversifiées. Nous allons aborder ici trois cas de figure qui nous paraissent emblématiques (mais qui, précisons-le immédiatement, ne sont pas les seuls).

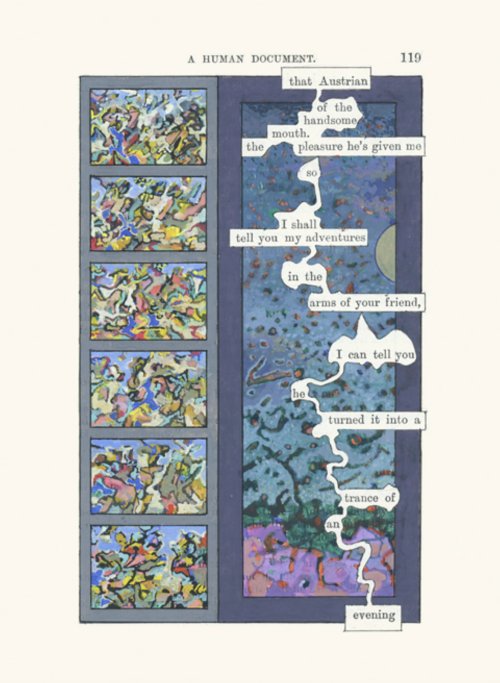

Soit, pour commencer, la page 119 (dans sa version finale datée de 2012).

Sur la portion gauche de l’image, dans sa dimension verticale, se détachent six rectangles de dimensions égales, inscrits dans un rapport de succession. Ces rectangles ne sont pas encadrés par des perforations, certes, mais ils font bien évidemment songer à l’unité minimale du langage cinématographique sur un plan technique, à savoir les photogrammes, tels qu’ils se distribuent, à intervalles réguliers et de façon mécanisée, sur le ruban filmique. Les dimensions affichées par les rectangles en question ne doivent d’ailleurs rien au hasard. En la circonstance, Phillips, rigoureux comme il peut l’être, attribue à ces six rectangles une largeur de 35 mm, soit, très précisément, le format institué et historiquement dominant alloué à la pellicule cinématographique. En d’autres termes, l’auteur s’ingénie ici à produire une réplique, au millimètre près, des photogrammes de cinéma, unités hétérogènes qu’il intègre ainsi dans le corps de son œuvre. Ce faisant, Phillips envisage le cinéma, non pas en tant que spectacle, mais d’abord en tant que matériau, support tangible, immobile et astreint à deux dimensions (le cinéma comme pellicule, en somme).

Pour ce qui est du contenu iconique exhibé par ces rectangles alignés, il vise, non pas le cinéma comme art figuratif, non pas le cinéma en tant que divertissement populaire, mais bien, et ce n’est guère étonnant, le cinéma abordé dans ses marges, envisagé sur son versant expérimental et plus confidentiel. De fait, les éclats colorés qui bordent par la gauche la page 119 évoquent assez nettement les films peints à la main du cinéaste canadien Norman McLaren (dans les années 50 et 60, principalement) ou, de façon plus évidente encore, les véritables maelstroms visuels composés, dans les années 1990 et au début des années 2000, par le cinéaste américain Stan Brakhage, lui aussi peintre sur pellicule.

À bien des égards, il serait d’ailleurs possible d’établir un rapport assez étroit, sur un plan poïétique, entre Phillips et Brakhage. De part et d’autre, c’est à peu près le même geste qui prévaut en effet. Chez Phillips comme chez Brakhage, l’acte créatoriel implique en substance un travail exécuté avec de menus ustensiles du quotidien (pinceaux, marqueurs, ruban adhésif, ciseaux, crayons, poinçons, etc.) sur une surface relativement exiguë (et même tout à fait minuscule dans le cas de Brakhage, dont les films obéissent le plus souvent au format 16 mm) – travail qui, à son tour, implique une relation à la fois solitaire, intime et extrêmement minutieuse avec le support choisi. Pour le dire autrement, l’œuvre trouve à s’engendrer, d’un côté comme de l’autre, à la faveur d’une démarche très largement artisanale, tant elle s’apparente, sous bien des aspects, à du bricolage, à du travail très noblement manuel.

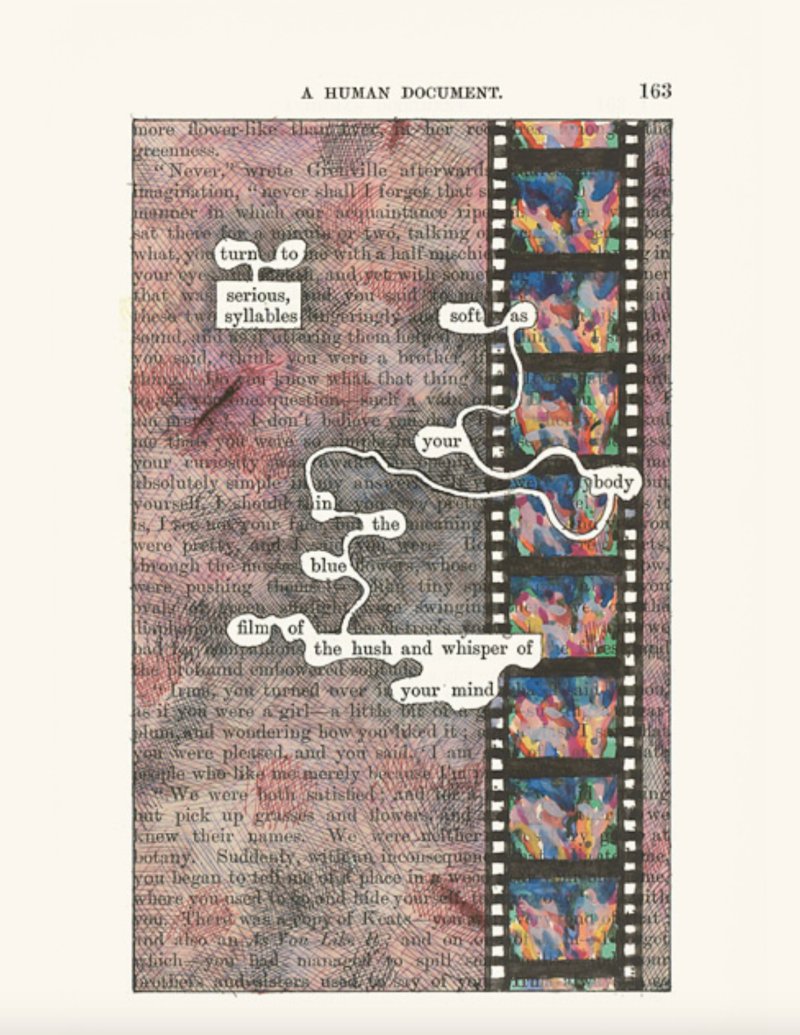

Face à la page 119, disposons, afin d’instaurer une manière de dialogue, la page 163 (dans sa version finale).

Sur la droite de la planche, apparaissent de nouveau, sur toute sa hauteur, des petits rectangles présentant des dimensions identiques, séparés entre eux par de fines bandes de couleur noire. Comme dans le cas de la page 119, il est impossible de ne pas songer ici au ruban filmique et aux photogrammes dont il se compose. La référence se fait d’autant plus directe que les petits rectangles sont cette fois bordés par des perforations en bonne et due forme.

Photogrammes et perforations : comme sur la page 119, Phillips s’intéresse de nouveau à la matérialité de l’image de cinéma, à ce que Thierry Kuntzel, dans un article qui fit date, nommait le film-pellicule9. Le contenu même des photogrammes dessinés par Phillips s’avère, pour une très large part, indécidable. Mais l’on perçoit bien, à y regarder de près, que les photogrammes en question vivent dans une relation de continuité relative les uns en regard des autres, comme sur n’importe quel ruban filmique.

Contrairement à la page 119, où la trace du cinéma se manifestait exclusivement dans la dimension iconique, cette page 163 évoque le 7e Art également au registre verbal. Soit donc l’élément de phrase qui se déploie selon une trajectoire sinueuse depuis la portion supérieure droite de la planche : « soft as your body in the blue film of the hush and whisper of your mind ».

Dans un premier temps, on peut évidemment se demander comment Phillips est parvenu à débusquer le mot « film » dans le roman de Mallock. Si le lecteur se reporte à la page correspondante de A Human Document, il constate qu’il y est bien question de « diaphanous films », plus précisément de « voiles » ou de « pellicules diaphanes » formés par les « jeunes feuilles d’un hêtre ». Et c’est en effet cette notion de « films », élidée de sa marque du pluriel, qui irrigue l’ensemble de cette planche traitée par Phillips, qui rayonne à sa surface tant sur un plan iconique que sur un plan verbal.

« Diaphanous films » : l’expression vaut que l’on s’y arrête tant elle s’avère riche d’enjeux, aussi bien quant à cette page en particulier que pour l’œuvre considérée dans son ensemble. En effet, s’agissant de cette planche, Phillips a bel et bien apposé un « voile diaphane » sur le matériau-source, puisque, pour l’essentiel, cette page du roman de Mallock reste lisible sous la couche de couleurs que l’artiste lui a appliquée. La notion de « voile diaphane » s’impose donc, en la circonstance, comme une marque de réflexivité.

« Diaphanous films » : cette notion peut également valoir pour A Humument en tant qu’œuvre envisagée dans sa globalité. Car, dans le fond, que fait Phillips au roman de Mallock, sinon déposer sur chacune de ces pages un voile, une pellicule plus ou moins diaphane ou plus ou moins opaque (c’est selon) ? Cette idée d’un voile déposé à même le texte-source se voit du reste thématisée dans la portion inférieure de la page 7 de A Humument, où il est précisément question d’un « voile jeté sur un voile, alors que des changements ont permis au livre de continuer » (« a veil thrown over a veil, as changes made the book continue »). A Humument, c’est en somme une troublante danse des voiles dans laquelle se trouvent engagés le verbal et l’iconique, chorégraphie hautement suggestive qui en appelle, par-là même, à une érotique générale.

De ce point de vue, ce n’est pas un hasard si Phillips, en fait de cinéma, convoque cette fois le genre du « blue film », deux mots déjà isolés et reliés entre eux dans la première version (1973) de cette page (comme pour mémoire, avec peut-être déjà l’idée d’y revenir). Dans la version finale de cette phrase, se télescopent paradoxalement une donnée tactile (la douceur d’un corps) et d’infimes données sonores attribuées à un objet qui n’émet pourtant aucun son (un esprit). Sans compter, à l’évidence, la contradiction ouverte suivant laquelle les notions respectives de « silence » et de « murmure » se voient associées au genre du film pornographique, lequel tendrait plutôt, en termes sonores, à privilégier le gémissement et le cri.

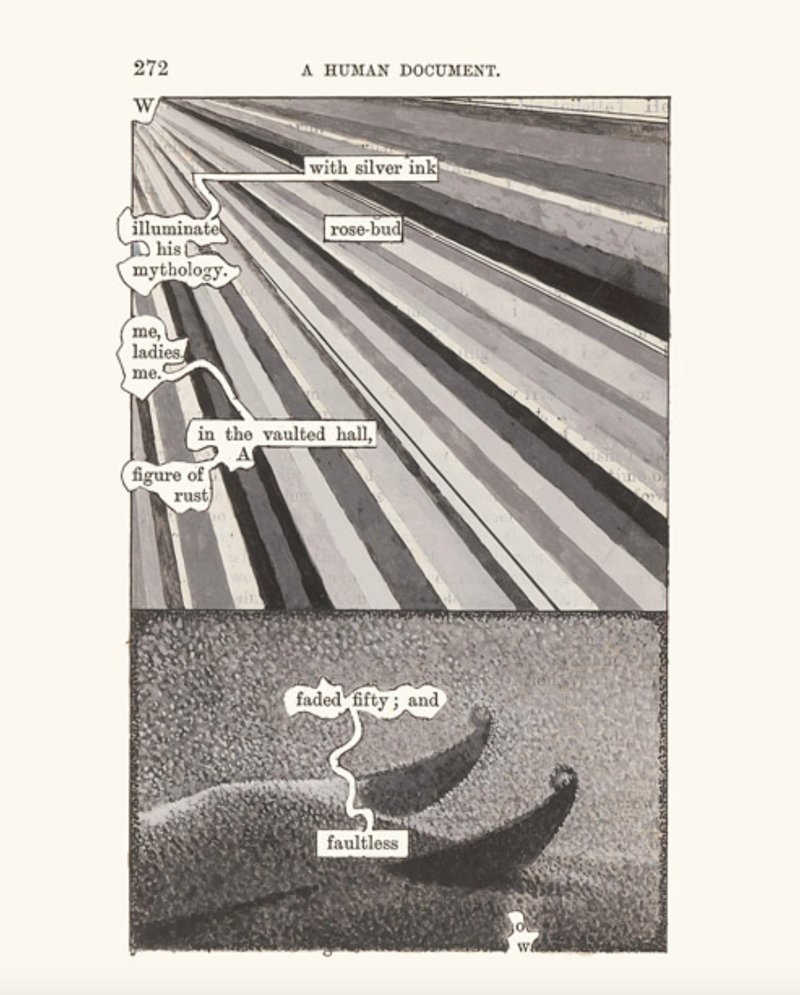

Pour ce qui est des pages 119 et 163, les traces de cinéma sont assez évidentes, pour ne pas dire immanquables, dans la mesure même où elles s’actualisent visuellement, d’emblée au registre iconique. Or, certaines pages de A Humument s’avèrent plus obliques à cet égard et requièrent davantage d’attention, pour ne pas dire de décodage. C’est typiquement le cas de la page 272.

En termes de composition, cette planche présente deux zones aux dimensions inégales. La zone supérieure occupe environ les 3/5 de la page sur sa hauteur, cependant que la zone inférieure se déploie sur les 2/5 restants. C’est là un type de composition que l’on peut retrouver sur d’autres planches de A Humument. D’un autre côté, cette page affiche, de manière assez ostensible, une singularité tout à fait notable : c’est en effet l’une des très rares pages de A Humument qui soit conçue exclusivement en noir et blanc. Comme telle, cette planche fait donc vivement contraste en regard des explosions colorées qui caractérisent bon nombre d’autres pages, à commencer par celle qui la précède et celle qui la suit. Cette page détonne, donc, elle fait écart, elle fait rupture en termes chromatiques et c’est en cela qu’elle pique d’abord notre attention.

La zone supérieure de la planche cultive une certaine tendance à l’abstraction. Elle se présente sous la forme d’un ensemble de lignes diagonales plus ou moins épaisses qui exploitent une palette chromatique allant du gris clair au noir profond et qui produisent, par leur disposition sur la page, un puissant effet de deixis. Dans un bel unisson, ces lignes convergent en effet vers le coin supérieur gauche de la planche, qu’elles pointent avec une insistance toute particulière.

Quant à la partie inférieure, elle se fait le lieu d’une sorte de paradoxe visuel. Si elle se veut plus manifestement figurative que son homologue, elle peine cependant à produire un motif qui soit d’emblée clairement identifiable. De fait, le lecteur est dans un premier temps bien en peine de reconnaître quoi que ce soit dans les formes qui occupent cette zone de l’espace paginal.

Mais revenons au point d’origine de cette page et attardons-nous sur son coin supérieur gauche, là même où notre regard est d’abord aspiré. En cet endroit, n’apparaissent ni un mot, ni un groupe de mots, mais une seule et simple lettre, un « W » typographié en capitales. Dans le contexte de A Humument, le lecteur aura spontanément tendance à voir en ce « W » l’initiale du prénom sous lequel l’auteur de l’hypotexte est connu. Ce « W » renverrait donc à William Hurrell Mallock10. Ce serait ainsi la « mythologie » de Mallock qu’il s’agirait, pour Phillips, d’ « illuminer à l’aide d’encre argentée » (« W illuminate his mythology with silver ink »).

Un mot, cependant, vient contrarier et remettre en cause cette première hypothèse de lecture. Situé en haut de la zone supérieure, ce mot n’est autre que « rose-bud » (lequel figure au pluriel dans le texte-source). Nul besoin d’y insister lourdement : en termes cinéphiliques, « rose-bud », c’est évidemment le mot-clé qui informe toute l’intrigue de Citizen Kane (1941), l’illustre chef-d’œuvre d’Orson Welles.

Par un singulier tour de passe-passe, ce mot « rose-bud » tend à « illuminer » en retour cette page singulière de A Humument – et d’abord, peut-être, pour ce qui est de son dispositif iconique même. Ce n’est pas seulement le noir et blanc très stylisé qui domine l’ensemble de la page, rappelant à sa manière le travail du directeur de la photographie Gregg Toland dans le film de Welles ; c’est aussi, dans sa portion supérieure, une allusion, sur le mode de l’abstraction, à la mise en scène en profondeur de champ, procédé stylistique souvent privilégié par Welles, non seulement dans Citizen Kane, mais aussi dans la plupart de ses films ultérieurs. C’était là, pour le cinéaste, une sorte de marque de fabrique, voire une marque auctoriale qu’il aura affirmée d’entrée de jeu. Quant à la notion de « silver ink », elle se donne peut-être mieux à comprendre par référence au « silver screen », c’est-à-dire à l’écran de cinéma lui-même.

Informée par la mention « rose-bud », cette hypothèse de lecture permet en outre d’« illuminer » la zone inférieure de cette planche. Cette dernière ne vise pas à reproduire un fragment de ruban filmique (et, éventuellement, les perforations qui l’encadrent), comme c’était le cas dans les deux planches déjà évoquées. Elle vise plutôt à reproduire, de manière d’ailleurs assez fidèle, une image de cinéma en particulier, en l’occurrence celle de la luge progressivement recouverte de neige qui clôture la séquence portant sur l’enfance du petit Kane telle qu’elle est relatée dans les mémoires de Walter Thatcher, son tuteur légal. C’est au revers de cette luge, on le sait, que figure précisément le mot « rosebud ».

Dans le même élan, la mention « rose-bud » permet d’élucider deux détails au registre verbal. Le « W » qui inaugure la planche, ce n’est pas, comme on aurait pu le croire au premier abord, une référence au prénom « William », mais bien, de toute évidence, l’initiale du nom « Welles ». À l’autre bout de la page, tout en bas de sa portion inférieure, disposées juste à son bord, les deux lettres « o » et « w », mises en exergue et reliées entre elles d’une ligne à l’autre, ne constituent pas une sorte d’interjection (« ow »), mais actualisent, en lettres minuscules, l’initiale des prénom et nom du cinéaste.

Cette deuxième version de la page 272 a été composée en 1994, soit cinquante-trois ans après la sortie sur les écrans de Citizen Kane. En d’autres termes, au moment même où Phillips élabore cette page, le film de Welles est en effet entré dans sa cinquantaine, une « cinquantaine délavée » (« faded fifty »). Et, en dépit de cet âge vénérable, Citizen Kane reste, aux yeux de Phillips, un film « irréprochable » (« faultless11»).

Tel est en définitive le coup de force opéré par Phillips : à la faveur d’un subtil effet de mimétisme, le mot « rosebud », prétexte fondateur de Citizen Kane, devient l’élément qui permet à son tour d’éclairer, d’« illuminer » cette page assez énigmatique de A Humument. Phillips fait donc du mot « rosebud » la clé de lecture de cette planche, comme Welles faisait du même mot la clé de lecture de son film.

Dans le cadre de cette page 272, nous ne sommes plus tout à fait dans le registre des évidences iconiques véhiculées, tantôt par la figure, massive, de King Kong, tantôt par les mises en scène du ruban filmique. Il y a même fort à parier qu’un lecteur un peu distrait de A Humument serait enclin à considérer que cette page ne présente en fait aucune trace de cinéma, sous quelque forme que ce soit. C’est donc à une sorte de petit jeu de pistes verbo-iconique que Phillips, non sans malice, convie ici son lecteur.

À l’instar de la peinture et de la bande dessinée, l’art cinématographique fait pleinement réseau, il fait constellation dans la trame de A Humument. Sous cet aspect, d’autres planches de l’ouvrage mériteraient assurément d’être examinées de près, notamment celles qui évoquent l’image de cinéma, non plus dans sa matérialité, mais en tant qu’image projetée, transportée sur l’écran par le faisceau lumineux du projecteur.

Cette intégration du cinéma dans l’œuvre renvoie à la notion de Gesamtkunstwerk que Phillips évoque souvent à propos de A Humument : une œuvre pensée comme totale en effet, une œuvre profondément expérimentale au sein de laquelle le cinéma, art populaire, art de masse par excellence, trouve pleinement sa place, au même titre que les arts institués.

Notes

Tom Phillips, A Humument. A Treated Victorian Novel, London, Thames & Hudson, 2016 (édition finale).

Tom Phillips, Dante’s Inferno, London, The Talfourd Press, 1983.

Tom Phillips, Irma. An Opera. Full Score 2014, London, The Talfourd Press, 2014.

William H. Mallock, A Human Document, London, Chapman & Hall, 1892.

Groupe µ, Rhétorique générale [1970], Paris, Seuil, coll. « Points », 1982.

Entretien accessible en ligne.

Sur le très riche site web que Tom Phillips a consacré à son œuvre, il est possible pour l’usager de consulter chacune des pages du roman de Mallock, ainsi que les deux traitements que l’auteur a voulu leur réserver, les trois versions se succédant, de manière assez révélatrice, par fondu enchaîné.

À ce sujet, voir Livio Belloï et Michel Delville, « Le Livre d’artiste saisi par la bande dessinée. Entrecroisements, détournements », dans Piano B. Arti et Culture Visive, vol. 5, n°1, 2020, p. 161-184.

Thierry Kuntzel, « Le Défilement », in Dominique Noguez (dir.), Cinéma. Théorie, lectures, Paris, Klinksieck, 1973, p. 97-110.

Ailleurs, ce dernier est désigné par l’initiale de son nom de famille, comme au milieu de la page 60, par exemple : « a museum hidden in the story of M ».

De ce point de vue, il est assez amusant d’observer que les trois lettres isolées aux extrémités de cette page, si l’on veut bien les connecter entre elles, forment l’interjection « Wow », expression de l’émerveillement qui serait celui de Phillips face au film de Welles. Par ailleurs, la lecture que nous privilégions ici, dans la mesure où elle converge vers le « W » laissé à découvert dans le coin supérieur gauche de la page, pourrait être qualifiée de centripète. À cette lecture, il serait loisible d’opposer une perspective plus centrifuge ou diffractée. C’est que les lignes qui se déploient à partir du « W » inaugural évoquent immanquablement les rayons lumineux émis par un projecteur de cinéma. Ce dernier donnerait naissance à l’image de la luge localisée dans la portion inférieure de cette planche, laquelle aurait ainsi valeur d’écran. Dans sa composition même, cette page mimerait dès lors les conditions de fonctionnement de la projection cinématographique, dans une manière de champ-contrechamp entre le faisceau lumineux traversant l’image et l’écran sur lequel elle vient se répercuter.

L'inter-œuvre

5|2025 - sous la direction de Philippe Ortel et Vérane Partensky

L'inter-œuvre

Expérimentations contemporaines

Pratiques de la performance littéraire

Éclatement et hybridation

Instapoésie : une convergence des pôles ?

Internes de Grégory Chatonsky

Palimpseste, mosaïque, connexion

Peut-on parler d’« inter-œuvre » dans l’Antiquité romaine ?

L'œuvre mosaïque : quelques cas d’interauctorialité à la Renaissance

« Only Connect », A Humument (1966-2016) de Tom Phillips en tant qu’inter-œuvre

L'œuvre intermédiaire

De Madame Bovary à Gemma Bovery : un diptyque inter-œuvre ?

Du texte à l’œuvre murale : reconquérir l’Histoire, restaurer une aura

Personnages-théories et théories-mondes dans les fictions scientifiques