Notre propos sera organisé autour du dialogue qui s’établit entre le double Gemma Bovery de Posy Simmonds puis Anne Fontaine et Madame Bovary de Gustave Flaubert. La création de Posy Simmonds est d’abord parue à partir de 1997 dans The Guardian, cette première étape imposant des contraintes à l’auteur : « On m’a donné une colonne étroite et cent épisodes. […] Ce sont donc des contraintes pratiques et l’expérience qui m’ont poussée à cette forme hybride (que je reprends dans Tamara Drewe1) et non pas un choix délibéré2. » Ces épisodes ont été rassemblés en 1999 dans un album traduit en français et édité l’année suivante chez Denoël. Le livre a ensuite fait l’objet d’une réédition en 2012 chez le même éditeur dans une collection dévolue aux romans graphiques3, puis d’une seconde réédition en 2014 à la faveur de l’adaptation cinématographique proposée cette même année par Anne Fontaine. Le commerce intermédiatique ainsi établi ne s’est pas arrêté en si bon chemin, attendu que France Culture a diffusé en 2018 un feuilleton radiophonique en dix épisodes également intitulé Gemma Bovery4.

Afin de mieux appréhender cette œuvre en mouvement qui a pour héroïne éponyme une jeune femme anglaise de la fin du XXe siècle, l’on peut se demander pour commencer dans quelle mesure elle constitue une réécriture du roman de Gustave Flaubert. Force est de constater à quel point ce questionnement est au cœur des écrits assez nombreux consacrés au livre de Posy Simmonds, lesquels s’emploient de manière assez systématique, et nous y avons joué nous aussi5, à dresser l’inventaire des innombrables clins d’œil et des nets points de rupture entre Gemma et Emma mais aussi plus largement entre Gemma Bovery (les différents personnages, les éléments de l’histoire, les choix narratifs ou stylistiques, les changements médiatiques) et Madame Bovary.

Dans cette perspective, et bien que le processus d’iconisation soit toujours pris en considération, deux pôles semblent se distinguer : une lecture au diapason flaubertien — telle que celle d’Yvan Leclerc — met l’accent sur les homologies entre le statut des objets devenus sujets chez Flaubert et le fait que « Posy Simmonds rend admirablement cet univers d’objets » : « à côté du rouge à lèvres ouvert et du mascara, la chaussure marche sur la vignette, sort du cadre comme un insert à grande échelle6 », tandis que d’autres, comme Henri Garric, cherchent davantage à montrer comme cet auteur « parasite7 », « cannibalise8 » l’œuvre flaubertienne, et ce en lien avec le complexe changement de médium en présence. En effet, Posy Simmonds ne nous donne pas exactement à lire une bande dessinée au sens classique, elle l’a expliqué :

j’ai […] commencé à écrire des textes entre les cases et les strips et j’ai constaté que cela allait très bien pour des éléments d'ambiance ou des évocations du passé, alors que la bande dessinée donnait des images fortes, pour les disputes et les drames entre les personnages notamment. Et trop de texte dans les bulles devient vite illisible9.

Outre les dessins sous la forme de bandes et de planches, on remarque aussi des dessins intégrés entre des blocs de texte ; des « dessins privés de texte intégrés dans la page de manière plus ou moins régulière10 » ; voire des « éléments qui se présentent comme des “collages” de documents “réels” (coupures de journaux, photographies, schémas, lettres manuscrites, plans [...]11 ».

Comme l’éditeur, les différents commentateurs adoptent assez volontiers la désignation de roman graphique dont l’on sait qu’elle pose, par le flou même qui la caractérise, certains problèmes de définition12 mais qu’elle présente l’avantage d’articuler recherches visuelles et proximité avec la littérature romanesque13 ou d’être une forme médiatique émergente propice à une analyse intermédiale14. De surcroît, se fait jour, chez ceux qui mettent l’accent sur la rupture avec l’œuvre flaubertienne, l’idée d’une œuvre parodique ou ironique, au format d’abord contraint par la verticalité de la page de journal, qui conduit à interroger les frontières entre média de masse et média artistique, partant, le discours sur la littérature.

Ajoutons que l’intermédialité se double ici d’une représentation de l’interculturalité. Se situant entre la Grande-Bretagne et la France, le roman graphique de Posy Simmonds convoque, comme le dessin de presse, des stéréotypes afférant aux deux pays et combine, y compris dans la version originale, les deux langues : « On entend des Britanniques massacrer le français et des Français balbutier un anglais de cuisine, indigent et laborieux15. » Si certains passages en français sont très familiers, d’autres sont très littéraires : ils sont prononcés par le narrateur, à savoir le boulanger féru de lecture aux intentions démiurgiques qu’est Joubert. Quant à la lettre du texte flaubertien, elle est, à deux exceptions près, absente du texte de Posy Simmonds16.

Le film d’Anne Fontaine (2014), adaptation assumée du roman graphique de Simmonds, mobilise derechef les mêmes poncifs. Toutefois — et le format du film, d’une durée d’1 h 39 qui agit comme une contrainte supplémentaire, ainsi que le public visé, prioritairement français, ont sans doute partie liée avec les choix narratifs effectués —, la partie du roman graphique située à Londres, c’est-à-dire le « chapitre » du roman graphique intitulé « Le passé de Gemma », est absente du film. Anne Fontaine ajoute au détournement de Simmonds le regard d’une réalisatrice française, dans une forme d’aller-retour entre Angleterre et continent qui déplace quelque peu les enjeux du récit. Posy Simmonds — qui a participé à l’écriture du scénario du film, en collaboration avec Pascal Bonitzer et Anne Fontaine — l’affirme dans l’entretien qui figure dans le dossier de presse français :

J’étais convaincue qu’il fallait un point de vue français — et donc un metteur en scène français — pour porter le livre à l’écran. [...] Pour moi, il est essentiel qu’un cinéaste s’approprie un livre et en propose sa propre interprétation. Du coup, j’ai parfaitement compris que les scènes londoniennes ne se retrouvent pas dans le film, ou que la satire des Anglais en France soit moins féroce que dans le livre. De même, la fameuse scène du fiacre a été écartée car elle risquait de donner une image trop dure de Gemma : dans le livre, elle est parfois cruelle et cynique avec les hommes, mais on tenait à ce que son personnage soit plus attachant et doux dans le film17.

De fait, le changement de perspective est notable, tant en regard du personnage originel flaubertien que de la protagoniste du roman graphique. Contrairement au roman graphique où le point de vue de Joubert est relayé par celui d’autres personnages — celui de Gemma en particulier au travers des pages de son journal intime —, le récit cinématographique est essentiellement tributaire du point de vue du boulanger, rebaptisé Martin pour la circonstance18 : « La majeure partie de l’histoire est focalisée par le regard du boulanger [...] fasciné par Gemma, jouée par une Gemma Arterton, parfaite dans ce rôle de femme séduisante, sensuelle et mystérieuse, ce qui rend cohérence et unité à l’œuvre19. »

Cette unité se construit essentiellement autour de la caractérisation du personnage éponyme. Le charme de Gemma Arterton, sa présence physique, ne sont pas étrangers au resserrement de l’intrigue sur une romance, sur « les amours d’Emma et la rêverie amoureuse du narrateur », qui

ne semble pas avoir été sensible à l’ironie de Flaubert à l’égard de son héroïne. Il est séduit par Emma Bovary, « une femme qui attend tout de l’amour et est déçue » et qui, selon lui, a le mérite « de ne pas aimer la banalité de sa vie. » Il aspire à retrouver une femme comparable à elle. [...] En se centrant sur les épisodes amoureux et sur le rôle de Martin, Anne Fontaine retrouve les ingrédients traditionnels des grandes histoires d’amour qui plaisent au public : désir inassouvi, rêve impossible que la vie imite l’art, scènes érotiques avec Hervé20, manipulation perverse21.

Et le film de multiplier les gros plans du visage de Gemma Arterton alors que la voix-off du narrateur déclame le texte de Flaubert. Le recentrement de l’intrigue autour de la protagoniste féminine et de ses relations avec les autres personnages — en particulier masculins — du récit est une constante des adaptations cinématographiques du roman de Flaubert : de Renoir (1933) à Chabrol (1991), de Minelli (1949) à Sophie Barthes (2014), en passant par Le Val Abraham de Oliveira (1993), qui constitue un modèle d’adaptation à « double distance » puisque le film de Oliveira n’est pas une adaptation de Madame Bovary mais du roman d’Augusta Bessa-Luis, Le Val Abraham, qui en est la transposition contemporaine dans la campagne portugaise, les adaptations cinématographiques réduisent la part « sociologique » de l’intrigue — Madame Bovary, « mœurs de province » — pour privilégier la destinée singulière d’une héroïne insatisfaite, à la recherche d’un bonheur dont les prémisses aussi illusoires qu’inaccessibles la conduisent invariablement l’échec.

L’humour n’est certes pas absent du film d’Anne Fontaine, qui multiplie les clins d’œil amusants et le jeu sur les clichés culturels : on pense à la réaction de Gemma découvrant avec délices le pain et la boulangerie de Joubert — « This is France, Charlie » — ou encore aux indications données par Wizzy Rankin lorsqu’elle commande à Gemma la décoration de son intérieur — « a kind of Gianni Versace style » mais mâtiné de « quelque chose » de japonisant, comme « une geisha qui aurait vécu à Miami » (sic).

Mais privilégier l’humour plutôt que l’ironie, c’est dire, même implicitement, que le propos du film sera davantage du côté du divertissement partagé que de la critique sociale, et ce pour un public choisi, à même de goûter les références à l’œuvre et les traits d’esprit — lazzi formulaires, dont une bonne part sont prononcés par Joubert-Luchini. Bien sûr, le film « fonctionne » sans cette connivence de bon aloi — la figure de Gemma est suffisamment séduisante et charismatique pour emporter l’adhésion du spectateur. C’est toutefois dans la présence plus ou moins discrète des références — à Flaubert, à Simmonds ou, plus largement, à la littérature et à la création —, qui situent l’œuvre de Fontaine dans un champ culturel donné, que réside l’un des enjeux du film et, en amont, du roman graphique de Simmonds.

L’exhibition de la/des source/s et/ou de la/des référence/s par des récits, dont l’organisation tout entière repose moins sur la linéarité et le principe de transformation que sur un subtil jeu de variations en regard de la « matrice d’interactions potentielles22 » que les références constituent, participe d’un dispositif à la fois intertextuel et intermédial que nous tenterons d’expliciter. Nous nous proposons ainsi de questionner la présence possible de dispositifs au sein de certaines confrontations se situant tout d’abord à différents niveaux intra-intermédiaux — la présence et la place de l’objet-livre Madame Bovary dans les Gemma Bovery de Posy Simmonds — puis à des niveaux para et péri — le générique du film, véritable « entrée en matière programmatique » et, en parallèle, la séquence finale du film de Fontaine ainsi que les bandes-annonces françaises et américaines du film — pour mieux circonscrire les enjeux symboliques.

Quand deux exemplaires du roman de Flaubert s’invitent dans le roman graphique

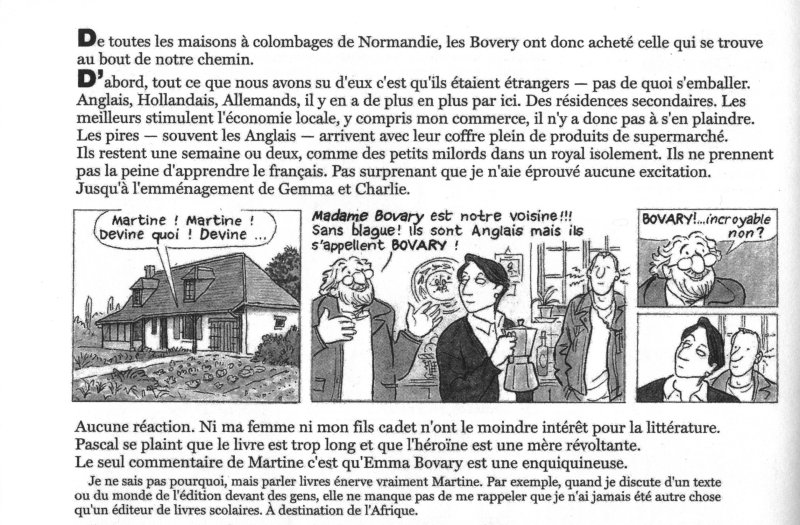

Pour entamer notre réflexion sur l’intermédialité, nous nous attacherons dans un premier temps aux cinq moments où le roman de Flaubert, Madame Bovary, est présent en tant qu’objet-livre sur certaines pages du roman graphique. Ces cas de présence effective se trouvent principalement dans la partie la plus développée du roman graphique intitulée « Normandie », qui commence avec l’installation du couple Bovery à Bailleville ; ils sont à distinguer des mentions dudit roman qui les précèdent. La première d’entre elles se situe au moment de l’installation du couple anglais et semble avoir pour but de mettre en exergue le goût pour la littérature du narrateur Joubert : « Madame Bovary est notre voisine !!! Sans blague ! Ils sont Anglais mais ils s’appellent BOVARY ! ». Mais ce boulanger bibliophile est d’emblée disqualifié en raison de la restriction formulée par son épouse et rapportée au discours indirect : « elle ne manque pas de me rappeler que je n’ai jamais été autre chose qu’un éditeur de livres scolaires » (p. 36).

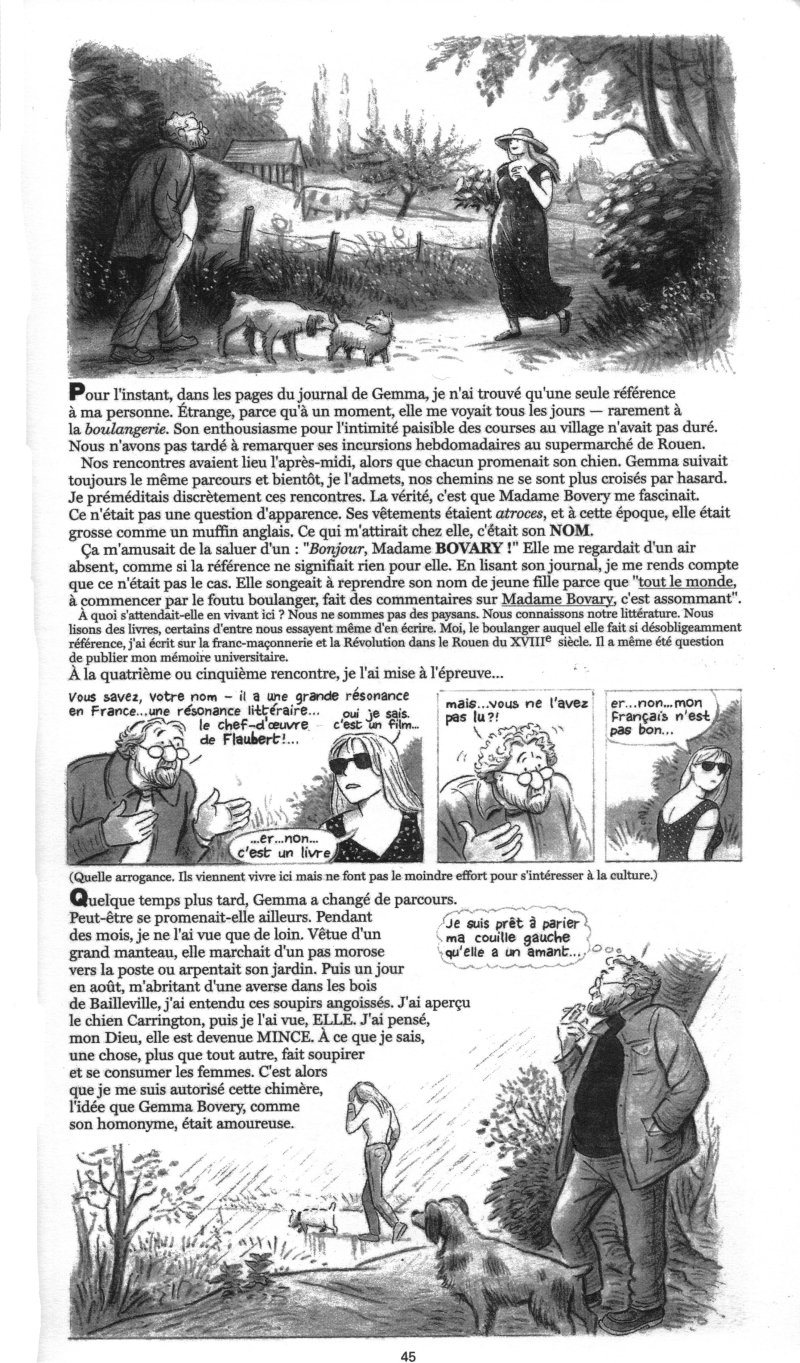

La deuxième et la troisième mentions prennent place sur une page réunissant différentes rencontres entre Gemma et Joubert, alors même que Gemma est en pleine métamorphose physique. Dans son style délicat, le boulanger constate : « La vérité, c’est que Madame Bovery me fascinait23. Ce n’était pas une question d’apparence. Ses vêtements étaient atroces, et à cette époque, elle était grosse comme un muffin anglais. Ce qui m’attirait chez elle, c’était son NOM. » (p. 45) L’écriture de « nom » en gras et en lettres capitales vient renforcer la méprise initiale dont Gemma essaie de se défaire, comme l’indique la citation de son journal rapportée comme telle entre guillemets (« tout le monde, à commencer par le foutu boulanger, fait des commentaires sur Madame Bovary, c’est assommant ») ainsi que la réponse négative adressée à Joubert quant à sa lecture du roman, dans la bulle de la dernière case. Le bas de la page qui suppose une ellipse montre la transformation physique de la jeune Anglaise ; et le boulanger commente alors une forme d’entrée dans l’immersion fictionnelle : « C’est alors que je me suis autorisé cette chimère, l’idée que Gemma Bovery, comme son homonyme, était amoureuse. » (ibid.) Il ne s’agit plus seulement de se référer au personnage d’Emma Bovary ou au roman de Flaubert : Joubert déclenche une forme de transtextualité forcée, qui ferait de son récit un hypertexte de Madame Bovary.

Début de la première partie (p. 45)

En poursuivant la lecture du roman graphique, on découvre que le livre lui-même est représenté sur la page. Or, s’attachant à définir la possibilité de formes de remédiation24 au sein d’œuvres romanesques, Élisabeth Routhier les envisage comme suit : « Cela concerne donc des moments où un texte littéraire crée des effets de sens ou des effets esthétiques en médiant une autre structure médiatique, tout en restant dans le régime de l’écriture25. » Donner à voir l’objet-livre sur la page du roman graphique correspondrait à un cas où la remédiation passe par la présence d’« une production médiatique réelle, c’est-à-dire d’un produit médiatique antérieur et extérieur au roman et de sa médialité26 ». « Dans ce type de remédiation, le roman ne fait pas qu’adapter un produit médiatique ; il se constitue en relation avec une production préexistante27. » Cette situation nous semble assez proche des cinq passages de Gemma Bovary sur lesquels nous allons désormais nous pencher, à ceci près toutefois que le phénomène n’est pas ici uniquement textuel, un autre média étant présent sur certaines pages du roman graphique. Pour mener à bien l’analyse de ces cinq moments, on se situera d’abord à un niveau micro-intermédial qui « permet d’étudier l’intégration d’un média ou d’un procédé médiatique hétérogène en un point donné28 ». Nous pourrons alors nous demander si se tissent ce faisant des relations méso-intermédiales « qui sous-tendent l’organisation de l’œuvre à travers la présence d’un média ou d’un procédé médiatique étranger [...] au roman graphique29 ».

Première apparition du roman

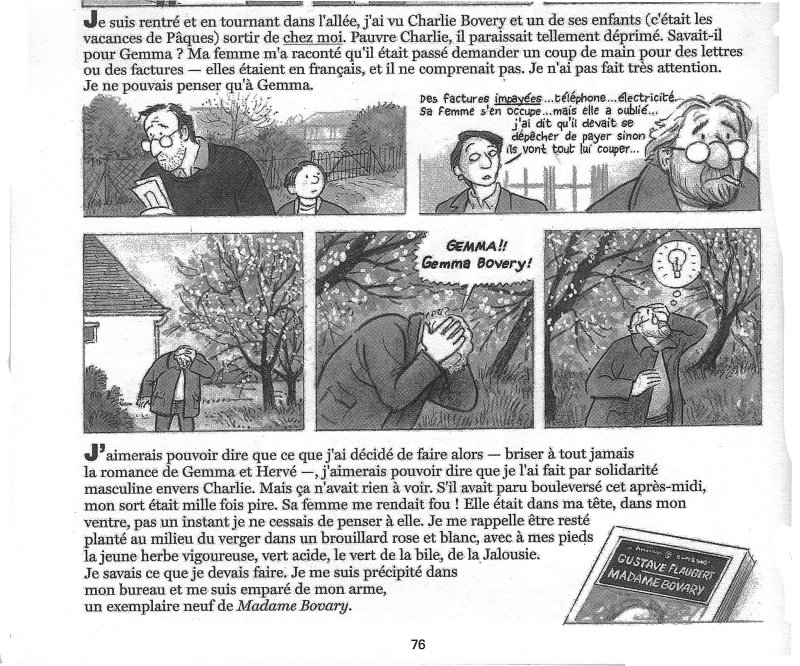

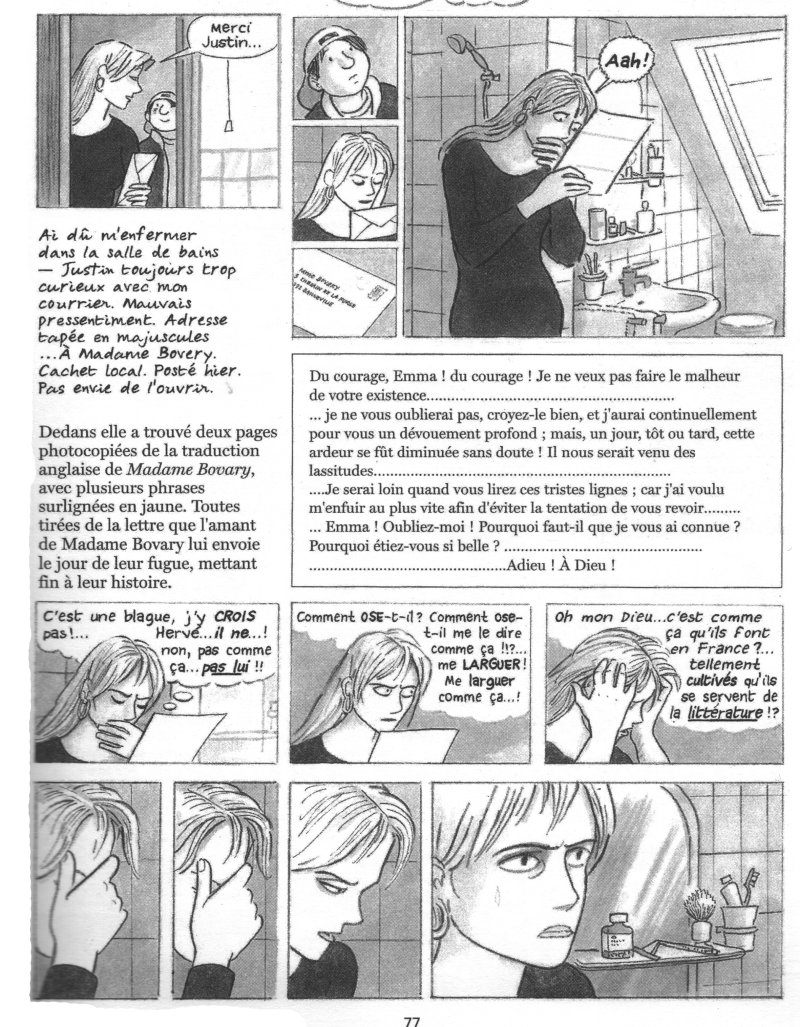

La première apparition se situe à la jonction entre deux pages et tient en quelque sorte lieu de suture visuelle entre deux étapes du récit, à savoir le moment où Gemma envisage de partir en voyage à Londres avec son amant Hervé de Bressigny et celui où elle reçoit la lettre de rupture envoyée par Rodolphe à Emma Bovary dont elle se demande, n’ayant pas lu le roman, si Hervé pourrait l’avoir écrite (p. 76). Le passage sur lequel nous avons choisi de nous concentrer se déroule en trois étapes : en premier lieu, le boulanger explique l’état de Charlie Bovery et les commentaires de sa femme ; son récit est alors redoublé par les deux premières cases de bande dessinée30.

En deuxième lieu, les trois cases suivantes montrant Joubert de face puis de trois-quarts, en partant d’un plan américain pour aller vers des plans plus rapprochés, fonctionnent plutôt comme une introduction au texte qui leur fait suite. L’agitation du personnage induite par la bulle cernée de pointes paraît indiquer une voix à la fois plaintive et assez forte pour passer du prénom à l’association avec le nom de famille : ceci ramène le roman de Flaubert sur le devant de la scène tout en révélant la passion que le boulanger nourrit pour Gemma. L’ampoule dessinée dans le dernier phylactère symbolise et annonce une idée lumineuse dont le lecteur ignore encore la teneur exacte. Dans le texte qui suit, l’état d’extrême agitation du boulanger est rendu par les hyperboles puis par un jeu chromatique se terminant sur la mise en évidence d’une jalousie allégorique dotée en anglais comme en français d’un J majuscule : « Sa femme me rendait fou ! […] pas un instant je ne cessais de penser à elle. […] avec à mes pieds la jeune herbe vigoureuse, vert acide, le vert de la bile, de la Jalousie » (p. 76).

Les actions s’enchaînent alors comme une mécanique tragique sur fond d’adultère provincial, à tel point que le roman de Flaubert en devient une arme. On note que ce dernier est bien désigné dans l’apposition en bas de page par sa matérialité : « un exemplaire neuf de Madame Bovary ». Le sémantisme du substantif « exemplaire » renvoie à l’idée de sérialité, de reproduction, mais désigne aussi par ailleurs chacun des individus d’une même espèce : selon une interprétation plus libre de cette phrase, l’objet-livre figurerait dans une variante contemporaine du mythe de Madame Bovary. Le livre en question est représenté de manière tronquée et relativement floue : il importe d’en identifier l’auteur et le titre qui seuls sont nettement lisibles. La première de couverture que l’on découvre pour partie semble appartenir à une édition anglaise telle que Penguin Books : on aurait pu s’attendre à une édition de poche française, mais, pour Joubert, Gemma est une Emma Bovary anglaise.

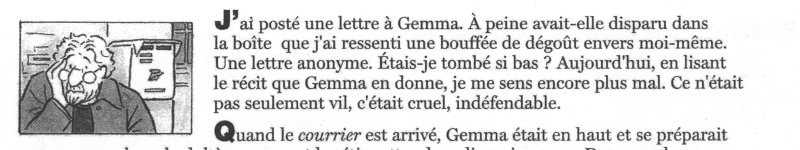

En troisième lieu, en haut de la page suivante, Joubert poursuit le récit de l’enchaînement de ses actions avant de porter a posteriori un jugement réprobateur sur ses propres agissements, jugement que traduit le lexique moral dont relèvent les trois adjectifs « vil », « cruel » et « indéfendable ». La vignette sur laquelle un Joubert hagard jouxte une boîte aux lettres portant l’insigne de la poste française redouble l’implicite du texte : la lettre anonyme encadrée plus bas sur la page qu’il vient d’adresser à Gemma Bovery est une reprise de la lettre de rupture envoyée par Rodolphe dans un panier d’abricots31, le boulanger devenu corbeau n’y a ajouté sa patte qu’en l’émaillant de très nombreux points de suspension. Cette lettre, tirée du chapitre XIII de la deuxième partie de Madame Bovary, conduit Emma Bovary au grenier dans un état de délire où l’appel du vide et de la mort sont très puissants.

Deuxième apparition du roman

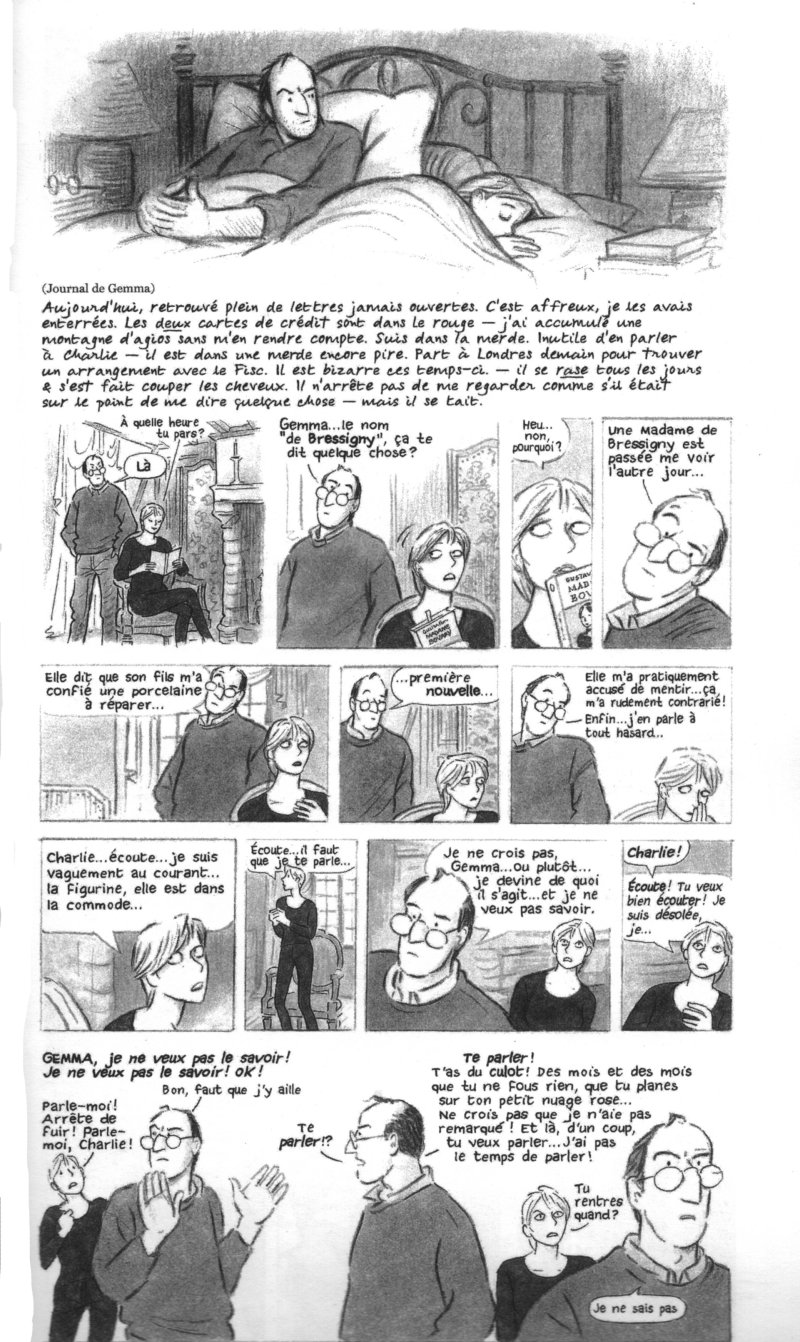

Plus avant dans le récit, la mère d’Hervé de Bressigny a découvert que la petite statuette de Psyché et Cupidon qui se trouvait dans le château de La Boissière a été brisée et son fils lui a avoué l’avoir confiée à un Anglais pour la faire réparer. La deuxième apparition du livre advient après cet épisode sur une page qui évoque les relations de plus en plus tendues entre Gemma et son mari : la page commence par l’image de Charlie éveillé jetant un regard suspicieux sur Gemma endormie ; ce dessin nous conduit à lire un extrait manuscrit du journal de Gemma retranscrit par un choix typographique évoquant une écriture manuscrite typique des pays anglo-saxons (p. 83). Gemma mentionnep notamment, dans son journal, l’accumulation de ses dettes et le fait que Charlie, sur le point de partir à Londres, lui cache probablement quelque chose. Le passage en bande dessinée qui suit paraît reposer sur un décalage entre la présence du livre qui n’est que progressivement identifiable et le conflit conjugal de plus en plus marqué. Le livre n’est pas représenté entier, mais on relève néanmoins plusieurs indices : le marque-page qui matérialise une lecture en cours et ce que l’on peut supposer être le petit pingouin qui sert de logo à l’éditeur anglais sur la tranche. L’évolution des expressions du visage de Gemma conduite à se lever ou encore le fonctionnement du dialogue sont significatifs : les répétitions du verbe « écouter » à la deuxième personne de l’impératif employé par la jeune femme s’accompagnent de la répétition par Charlie de la tournure négative : « je ne veux pas le savoir ». Les cases disparaissent en fin de page, matérialisant l’accentuation du conflit, de même que la position de Gemma derrière son mari ou la fin de non-recevoir finale formulée par celui-ci. L’implicite de cette page où le livre n’est à nouveau vu que de manière fragmentaire est, comme dans le cas précédent, l’adultère ; une formule périphrastique digne du théâtre de boulevard est alors prononcée par Charlie : « Des mois et des mois que tu ne fous rien, que tu planes sur ton petit nuage rose... Ne crois pas que je n’ai rien remarqué ! » L’on peut bien sûr se demander si Gemma, immergée dans sa lecture sur la première case, découvre avec délectation le roman français ou fuit, dans la lecture, l’accablement que pourraient occasionner ses dettes accumulées (« une montagne d’agios ») et le fait que son mari ignore sa liaison révolue : être ou ne pas être Emma Bovary, telle pourrait être le questionnement la guidant alors.

Troisième apparition du roman

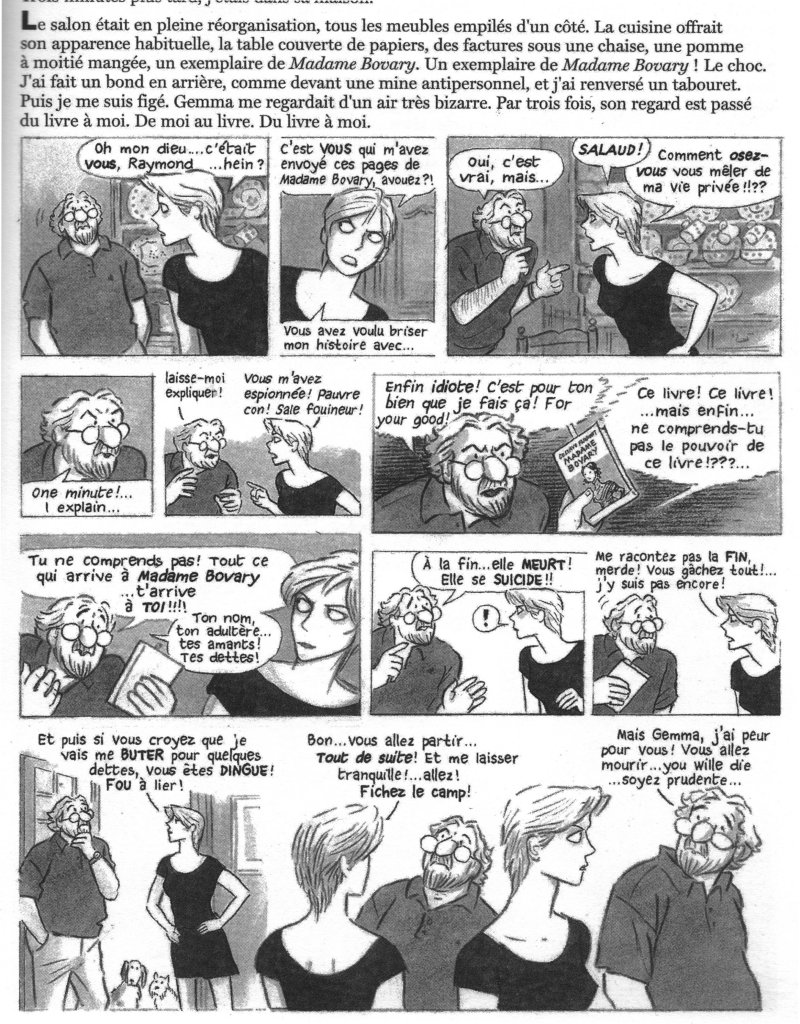

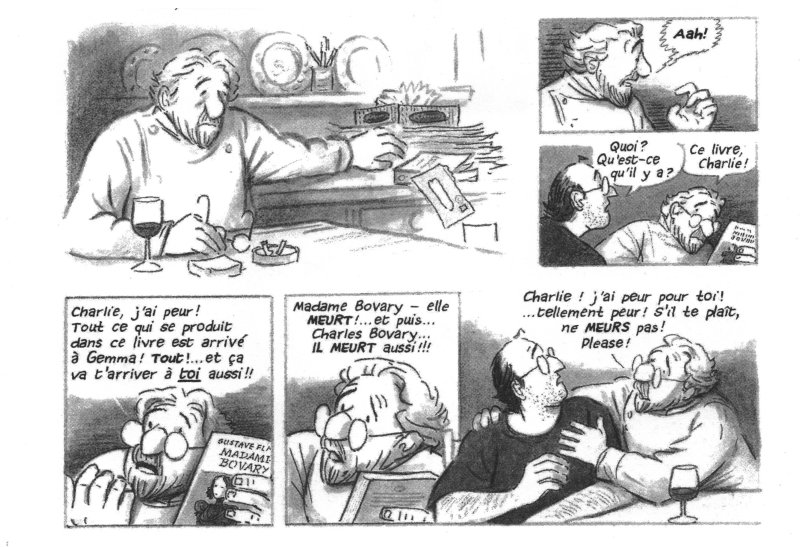

Le livre réapparaît ensuite après que le problème de la statuette a été réglé, que Gemma a préféré rejoindre à Rouen son ancien amant Patrick Large plutôt que Joubert l’ayant en vain attendue, et alors que ce dernier entre dans la maison des Bovery en pleine transformation. Son récit commence par énumérer ce qu’il a vu dans la maison mais le dernier groupe nominal de cette énumération est repris sous la forme d’une phrase nominale exclamative, dans la mesure où ce que voit soudain Joubert c’est : « un exemplaire de Madame Bovary ! ». La violence inhérente à cette apparition se manifeste de différentes manières : nouvelle phrase nominale (« Le choc. ») ; référence à une arme renvoyant à la première apparition du livre sur la scène du roman graphique (« J’ai fait un bond en arrière, comme devant une mine antipersonnel ») ; mention insistante des mouvements du regard lourd de sens de Gemma : « du livre à moi. De moi au livre. Du livre à moi. » Puis, l’on en arrive à un passage en bande dessinée qui est à nouveau un passage agonistique, dont plusieurs plans au niveau du buste permettent de suivre le déroulement, les termes en gras comme « salaud » ou « idiote » et le bord à pointes de deux des bulles signalant la tension. Chacun suit sa ligne dans les sept premières cases : Gemma accuse Joubert de lui avoir envoyé la lettre de Rodolphe, cependant que Joubert affirme chercher en quelque sorte à la protéger de la malédiction liée aux ressemblances potentiellement mortifères entre sa vie et celle d’Emma Bovary (p. 93). Le verbe arriver (traduction de l’anglais « to happen ») est répété, puis le pronom indéfini « tout » est détaillé sous la forme verticale d’une liste : « ton nom, ton adultère, tes amants, tes dettes ».

Dans ce moment de tension, les langues se mélangent allègrement32, y compris dans le texte original : si Gemma parle bien anglais, Joubert passe à plusieurs reprises de l’anglais au français, ce qui renforce sa propre immersion fictionnelle et contrevient au fait qu’il a préalablement affirmé que « la Vie imite rarement l’Art » (p. 50). Il déclare ainsi en fin de page, alors que Gemma insiste sur sa différence radicale avec Emma Bovary (« si vous croyez que je vais me buter pour quelques dettes ») : « Mais Gemma, j’ai peur pour vous ! Vous allez mourir...you will die...be careful ». Cette dernière prise de parole de la version anglaise33 devient dans la version traduite : « Mais Gemma, j’ai peur pour vous ! Vous allez mourir...you will die...soyez prudente... » Sur cette page, le livre désigné en tant qu’exemplaire, comme lors de sa première apparition, est d’abord mentionné verbalement puis complètement représenté puis montré comme un simple livre dont l’identification est devenue trop obvie. Cette traduction anglaise de Madame Bovary est le sésame d’une expérience fictionnelle que Gemma identifie en tant que telle lorsqu’elle formule à l’intention de Joubert cette défense en style toujours fleuri : « Ne me racontez pas la FIN, merde ! Vous gâchez tout !... J’y suis pas encore ! » (p. 93).

Quatrième apparition du roman

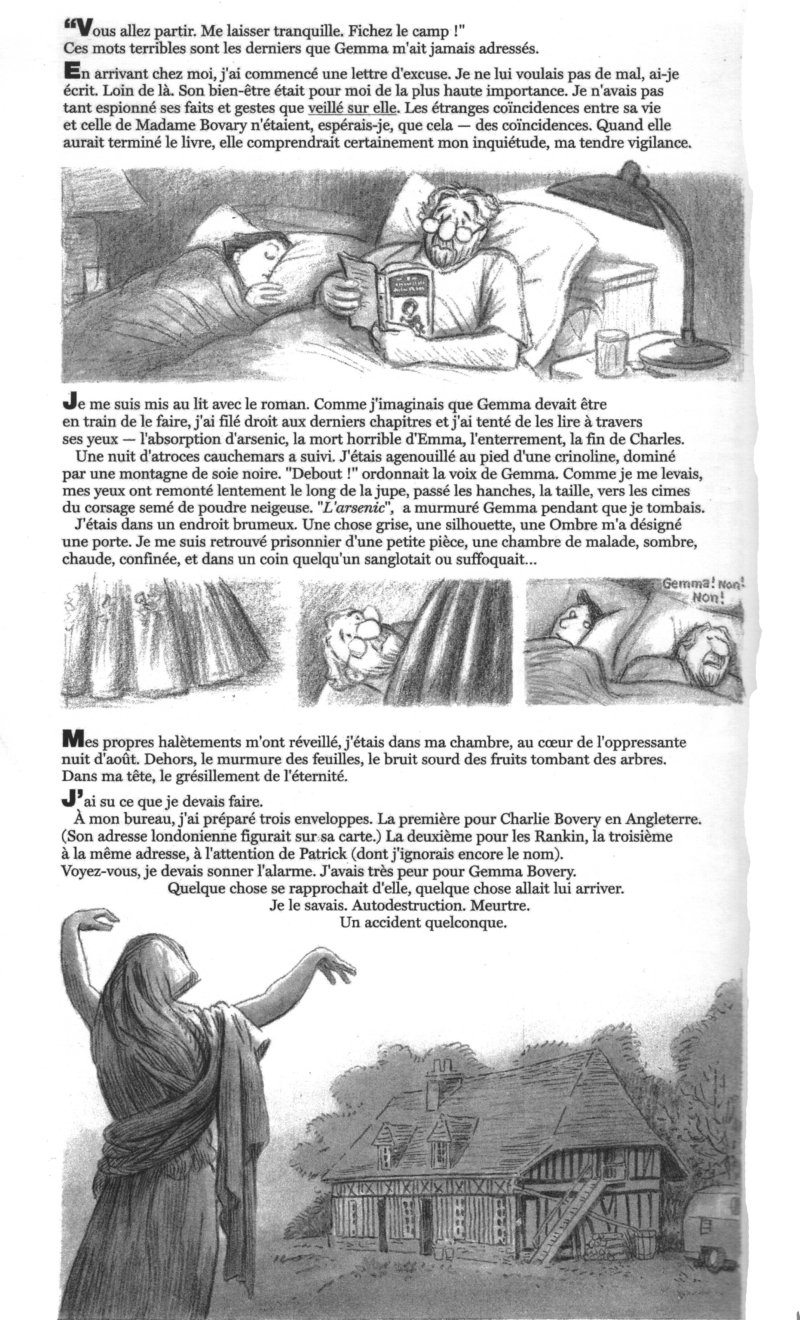

La quatrième apparition du livre fait suite à la précédente et contribue de ce fait à un effet de dramatisation que corrobore immédiatement le commentaire de Joubert au sujet d’une citation de la dernière prise de parole de Gemma à la page précédente : « Ces mots terribles sont les derniers que Gemma m’ait jamais adressés ». La mort de Gemma se rapproche, même si le lecteur du roman graphique sait depuis le début du récit, fondé sur des analepses, qu’elle doit advenir. La scène suivante fait aussi pendant au premier épisode que nous avons étudié, car Joubert est seul avec son épouse Martine endormie et son exemplaire en français de Madame Bovary. Mais la scène fait aussi pendant à la deuxième apparition du roman qui s’ouvre, on s’en souvient, sur la vision du couple Bovery au lit. Quel que soit le principe de montage selon lequel on appréhende les apparitions du livre dans la partie « Normandie », toujours est-il qu’on assiste, avec cette quatrième occurrence, à un phénomène de bouclage.

La page concernée fait alterner texte et dessins et aborde la relecture de la fin du roman flaubertien par Joubert, lequel passe d’un état de veille à un état de sommeil cauchemardesque, consistant en une immersion rapportée comme angoissante dans la fiction flaubertienne. Au moment de la mort d’Emma il est question de « L’arsenic » en italique, puis d’« une chambre de malade […] et dans un coin quelqu’un qui sanglotait ou suffoquait... » Le caractère hallucinatoire de l’épisode passe par la présence de la voix de Gemma dans le texte que redouble le refus répété de Joubert sur la dernière case de la bande centrale : « Gemma ! Non ! Non ! ». À ce stade, le matériau fictionnel rescénarisé par l’inconscient du boulanger l’emporte en quelque sorte sur l’entreprise littéraire lui ayant donné naissance : le livre est identifiable entre les mains de Joubert couché, mais néanmoins flou.

La page débouche sur une double issue : d’un côté, Joubert décide à nouveau d’envoyer des lettres de mises en garde et prend le lecteur à témoin : « Voyez-vous, je devais sonner l’alarme. » La reprise de l’indéfini « quelque chose » (« Quelque chose se rapprochait d’elle. Quelque chose allait lui arriver. ») ainsi que les phrases nominales réduites à un terme telles que « Autodestruction. Meurtre. » concluent le processus de dramatisation présent dès l’entame de la page. De plus, le premier épisode analysé comportait une allégorie de la Jalousie ; or, la figure drapée vue de dos qui fait face à la maison normande des Bovery a des allures d’allégorie de la destinée humaine, voire d’incarnation antique d’une fatalité vengeresse.

En effet, on apprend, à la page suivante (p. 95), que ce sont des passages de Madame Bovary évoquant les dettes de l’héroïne que Joubert adresse en guise d’avertissement aux Rankin (les parvenus anglais que côtoient les Bovery en Normandie), à Charlie et à Patrick Large : la phrase « Eh bien !… je suis ruinée, Rodolphe ! Tu vas me prêter trois mille francs ! » extraite du chapitre VIII de la troisième partie de Madame Bovary est alors explicitement reprise. La juxtaposition de registres aussi divers que celui des scènes de dispute et de ces scènes où le boulanger s’empare de la lettre du texte flaubertien en essayant de présider à la destinée de Gemma est si outrée que l’on peut effectivement penser à une forme de parodie : la présence de cette figure allégorique et faussement hiératique s’avérant pour le moins incongrue, comme en désaccord avec le décor alentour, à tel point que l’on pourrait aussi la regarder comme un jeu, une sorte de déguisement. Symboliquement, ce sont aussi les agissements d’un « mauvais lecteur34 » qui nous sont donnés à percevoir à travers la disparate en présence.

Cinquième apparition du roman

Au-delà de l’ensemble que forment ces quatre épisodes au cours desquels le roman de Flaubert devient, comme un commentateur le précise, « un protagoniste35 » et qui atteste le fait que la remédiation se développe dans ce cas à un niveau méso-intermédial, se remarque une dernière apparition : elle se trouve dans l’avant-dernière partie du roman graphique, « Normandie Aujourd’hui », sur une page intitulée « Le récit de Charlie » (p. 107). Charlie revient sur les circonstances de la mort de Gemma. Elle s’est étouffée avec un morceau de pain en présence de Patrick Large avec lequel elle venait de prendre ses distances mais Charlie, le découvrant en train d’essayer de faire cracher le pain à sa femme, a cru qu’elle avait un nouvel amant et s’est battu avec Patrick au lieu de s’occuper de Gemma. Le passage qui nous intéresse correspond à la deuxième moitié de la page : il commence par le récit de Joubert marqué cette fois-ci par un pathétique appuyé, reposant notamment sur l’énumération des motifs de ses pleurs : « Sur Gemma, sur le gâchis de sa vie, et, pour Charlie, dont le cœur, je crois, est brisé ». Mais le mélange des registres l’emporte à nouveau dans la description du geste qui suit et qui reprend la découverte brutale de l’exemplaire de Gemma lors de la dispute l’ayant opposée au boulanger : « Je tends le bras pour prendre un mouchoir. Et par hasard, ma main tombe, non sur la boîte de kleenex, mais sur l’exemplaire de Madame Bovary qui appartenait à Gemma. Immédiatement, ma terreur revient. »

Le passage de bande dessinée situé en bas de page est redondant ; il introduit également une analogie que Joubert a déjà formulée au début de son récit : ses craintes pour Charlie sont exprimées à l’aide du verbe « to happen » comme pour Gemma (la prononciation de Joubert est raillée par la version anglaise), l’emploi réitéré du verbe « mourir » et l’expression répétée de la peur. Le livre est d’abord difficile à identifier puis devient tout à fait identifiable et très proche du visage de Joubert, ce qui en fait une sorte de preuve matérielle à l’appui de son discours. On a l’impression d’assister à une scène déjà vue : la répétition vient miner la dramatisation déjà suspecte, lors de l’échange antérieur avec Gemma, et le comique de répétition se trouve renforcé du fait que l’on apprend finalement, en tournant la page, que Charlie n’est en rien mourant. Il s’est nettement rapproché de Martine, la femme du boulanger, et répond en fait au prénom de Cyril.

Adapter, transposer, interpréter : du roman graphique à l’écran36

De l’adaptation cinématographique et de ses tentatives de théorisation

Dans la nébuleuse des adaptations cinématographiques et, corrélativement, des analyses qu’en risque la critique littéraire et cinématographique, il est désormais convenu de ne plus questionner le film du point de vue de la fidélité à l’œuvre dont il est issu — affichée, prétendue, arguée ou dissimulée, comme les films qui ne mentionnent pas au générique la dette qu’ils ont envers l’œuvre littéraire dont ils jouissent par ailleurs de la renommée — mais bien d’envisager le « texte filmique37 » sous l’angle de sa discursivité propre.

Se posent pourtant, encore et toujours, les questions croisées de la convertibilité, des équivalences, des possibilités de transfert intersémiotique et de liaison esthétique entre les deux arts. Aussi, et en dépit des dénégations, la notion de fidélité fait-elle constamment retour dans le débat. « Tous les théoriciens s’y sont mesurés », affirme Anne-Marie Baron dans l’ouvrage qu’elle a consacré aux adaptations des romans français du XIXe siècle38. « Étalon » ou « faux problème39 », la fidélité reste la question théorique inaugurale, ne fût-ce que pour la cantonner au domaine exclusif de « l’illustration », ce degré zéro de la réécriture filmique. Rencontrant la notion d’« impureté constitutive du cinéma » telle que l’a définie André Bazin40, la fidélité, entendue dans sa littéralité la plus stricte, semble bien être un point de crispation que de subtiles distinctions terminologiques ne parviennent pas à masquer. On hésite à la nommer : « illustration », « adaptation », « adaptation libre », « transposition » sous la plume d’Alain Garcia41, dans une forme de hiérarchie que viennent nuancer les propositions théoriques de Michel Serceau42, « traduction » pour André Bazin43, « réinvention » chez Milicent Marcus44 ou encore « réécriture » pour Marie-Claire Ropars-Vuilleumier45. Anne-Marie Baron précise, quant à elle, les différentes modalités d’appropriation d’un ouvrage par un cinéaste : « l’illustration », qui adapte l’œuvre littéraire au ras du texte, « l’adaptation amplificatrice », qui en développe le canevas, « l’adaptation libre, la plus intéressante à coup sûr […] car il ne faut pas perdre de vue que l’adaptation est avant tout la confrontation fructueuse de deux mondes imaginaires, celui de l’auteur et celui du cinéaste46 » et la « transposition », « cas extrême de la liberté d’adaptation47 ». Elle ne tranche pas dans ce débat conceptuel, suggérant simplement que c’est du côté de la réception et de la lecture collaborative qu’il convient peut-être de situer l’adaptation cinématographique : « le texte apparaît comme un système polysémique […] “le lieu d’un processus infini de production du sens dont l’activité de lecture est constitutive au même titre que l’activité d’écriture.”48 Et le cinéma est devenu non seulement l’une de ses lectures, mais le mode de réception privilégié par notre époque.49 »

C’est peut-être en effet de ce côté-là, celui de la réception et de l’interprétation, qui place l’adaptation cinématographique en position méta-discursive en regard de l’énonciation littéraire première, que réside l’approche la plus fructueuse : il s’agit alors de considérer la réécriture filmique « non pas comme nouvelle version d’une œuvre, reprise de la fabula ou bien restitution d’un style, mais comme réflexion sur l’œuvre50 » dont la postulation interprétative se ferait jour au travers d’une nouvelle proposition créative.

C’est ainsi tout le « procès de transfèrement entre les médias51 », qui définit, selon André Gaudreault, le concept de l’intermédialité, qu’il convient de sonder : transfèrement de « contenus » et de « formes », contrarié par les inévitables phénomènes de résistance qui fondent la spécificité des médias ; transfèrement du « style » particulier à un genre littéraire, à un auteur, et dont la convertibilité ne va pas de soi ; transfèrement du sens, enfin, à travers la reconstruction interprétative qu’en opère l’œuvre cinématographique. Lecture singulière, l’adaptation constituerait alors « l’analyse cinématographique d’un roman » et un moyen de compréhension : c’est en tout cas la proposition de Mieke Bal — et à laquelle nous souscrivons —, dans son adaptation de Madame Bovary52. Ainsi la réécriture filmique serait dans le même temps un acte de création et une « méthode d’analyse » basée sur un transfert intersémiotique : « la “fidélité” au roman, impossible, voire dans une certaine mesure indésirable, doit rester [le] but ; elle consiste pourtant non pas en une adhésion étroite à l’histoire, mais en sa transformation sur la base d’une interprétation approfondie du texte comme littéraire.53 »

Dans la série des adaptations cinématographiques de Madame Bovary — fort imposante, si l’on se réfère aux films recensés tant par Mary Donaldson-Evans54 que par Anne-Marie Baron55 —, il existe une catégorie particulière que l’on a pu qualifier d’adaptation à « double distance56 » : les adaptations cinématographiques qui ne se fondent pas directement sur le roman de Flaubert mais sur une réécriture ou une transposition. Il en est ainsi du film de Manoel de Oliveira, Vale Abraão (1993), adapté du roman du même nom d’Augustina Bessa-Luís et du film d’Anne Fontaine qui nous occupe aujourd’hui. Dans les deux cas, les œuvres cinématographiques renvoient explicitement à des œuvres secondes dont elles reprennent le titre, manifestant un décalage à la fois temporel, spatial et médiatique avec le roman flaubertien.

Ce type d’adaptation fonctionne moins dans le rapport direct à l’œuvre-source — je parle ici de Madame Bovary, que convoque le roman graphique de Simmonds — que dans sa réminiscence, déployant tout un réseau d’échos et de rappels qui mobilisent divers médias : car ce n’est plus seulement avec la littérature mais aussi avec l’histoire du cinéma que l’œuvre doit composer. Le médium a partie liée avec les involutions de la fiction et la Gemma Bovery de Fontaine avec les nombreuses adaptations cinématographiques du roman de Flaubert qui l’ont précédée. Adapter Simmonds au cinéma, pour une réalisatrice française c’est nécessairement composer d’une part avec un roman patrimonial — que l’on ait lu Madame Bovary importe moins ici que l’idée que l’on peut se faire de l’ouvrage, de l’héroïne et de son créateur — et d’autre part avec l’histoire de ses adaptations cinématographiques.

Un jeu d’échos

L’inscription du film Gemma Bovery est ainsi plurielle : intersémiotique (du roman graphique au cinéma), interculturelle (de la Grande-Bretagne à la France et retour) et intertextuelle, si l’on considère que l’ensemble des adaptations cinématographiques de Madame Bovary tient lieu d’intertexte déclinant « scènes à faire » ou « scènes de genre » et dont le film de Fontaine serait l’ultime avatar. Il n’est ainsi pas anodin que le film s’ouvre sur une évocation du bal à la Vaubyessard, dans un clin d’œil remarquable à l’adaptation du roman flaubertien qu’a réalisée Claude Chabrol en 1991 avec Isabelle Huppert dans le rôle-titre.

Le générique du film d’Anne Fontaine débute par un fondu au noir alors que la bande-son reprend la célèbre valse viennoise Le Beau Danube bleu de Strauss utilisée par Claude Chabrol pour la séquence du bal, et plus particulièrement pour le moment où Emma-Isabelle Huppert et Charles-Jean-François Balmer observent, l’une avec envie, l’autre avec une admiration naïve, un couple de danseurs au château ; le dispositif fait également entendre, en voix over, l’extrait correspondant du texte de Flaubert :

On les regardait. Ils passaient et revenaient, elle immobile du corps et le menton baissé, et lui toujours dans la même pose, la taille cambrée, le coude arrondi, la bouche en avant. Elle savait valser, celle-là ! Ils continuèrent longtemps et fatiguèrent tous les autres57.

Le générique se poursuit par une seconde voix over, un extrait d’une émission radiophonique vraisemblablement de France Culture, où l’on reconnaît la voix de Raphaël Einthoven interrogeant l’universitaire Patrick Dandrey58 sur l’« épisode cardinal de l’existence de Madame Bovary » qu’est le bal, alors que le fondu au noir cède la place à une séquence où l’on voit le boulanger Joubert, interprété par Fabrice Luchini, en train de pétrir la pâte dans son laboratoire. Une troisième voix prend le relais dans la dernière partie du générique : la voix-off de Joubert lui-même, qui se présente puis s’adresse directement au spectateur non plus en voix-off mais dans un plan rapproché face caméra. La fin du générique est marquée par le changement de musique et de cadre : on découvre, depuis la rue d’une petite bourgade normande — les façades à colombages en sont le signe —, la devanture de la boulangerie où l’on pénètre lorsque l’action commence.

Le générique du film permet ainsi de livrer au spectateur dans le temps réduit de deux minutes trente nombre d’informations techniques mais surtout des clés de déchiffrement : c’est non seulement l’œuvre de Flaubert qui est évoquée mais également les adaptations cinématographiques auxquelles elle a donné naissance et la glose érudite qu’elles ont suscitée. L’allusion discrète mais reconnaissable à l’adaptation de Chabrol, le choix de la séquence du bal59 et la présence de son analyse inscrivent le film de Fontaine dans la continuité d’une tradition littéraire et cinématographique qu’il prolonge. D’un héritage universitaire aussi, l’analyse proposée par Patrick Dandrey se refermant sur l’évocation de Salammbô et de la dimension mortifère du désir.

Le choix de Fabrice Luchini pour interpréter le narrateur va dans le même sens : on connaît bien — en France tout au moins, où sa présence médiatique est régulière — la passion de l’acteur pour la littérature, maintes fois réaffirmée, et les différents spectacles théâtraux conçus à partir de la lecture à haute voix de textes littéraires auxquels il a participé : de Céline à Baudelaire, de La Fontaine à Rimbaud en passant par Péguy ou Hugo, Luchini a souvent lu, seul en scène, les poètes et les écrivains français60, parmi lesquels Flaubert en 199661. On se souvient également que, dans le film de François Ozon Dans la maison (2012), Luchini incarnait un professeur de français manipulé par un de ses élèves, aussi doué que pervers, du lycée... Gustave Flaubert ! Le clin d’œil est amusant, qui, tout en étant parfaitement motivé par le sujet du film — la manipulation du professeur s’opère par l’entremise des brillantes rédactions de l’élève — rappelle une fois encore la ferveur littéraire de l’acteur et autorise un jeu subtil d’échos et de références culturelles qui séduit un public cultivé.

Au-delà de la présence de l’ouvrage de Flaubert à l’écran et de l’évocation musicale du film de Chabrol en ouverture, le film multiplie les allusions plus ou moins discrètes à la littérature et, plus largement, les références culturelles. Le chien de Joubert se nomme « Gus » — diminutif de Gustave ? —, celui de Gemma « Carrington », comme l’artiste britannique et le biopic de Christopher Hampton (1995) ; l’arrivée des Bovery suscite une discussion familiale cocasse où chacun des Joubert égraine ses propres références culturelles62 ; au milieu du film figure une scène de bal en costumes où valsent Gemma et Hervé, le château de la Boissière condensant à la fois le château de la Vaubyessard et le domaine de la Huchette63 ; Julien, le fils de Joubert, demande vingt euros à son père pour acheter Premier amour de Tourgueniev et intervient à la toute fin du film pour introduire la remplaçante de Gemma, qui n’est autre qu’une certaine Jane Eyre dans le roman graphique, remplacée par Anna Karénine dans le film.

Julien se moque alors de son père en lui faisant croire que la maison des Bovery a été vendue à des Russes, les Karénine. « Je déconne, hein ! Ils sont russes comme moi. Ils viennent de Rouen. Ils s’appellent Mercier » avoue-t-il à sa mère. Dans une moindre mesure, on soulignera le rôle joué par la bande-son et le choix de la musique : par deux fois, au début et à la fin du film, on entend le morceau Jimmy du groupe Moriarty, rythmé par la répétition du mot « buffaloes » dont la sonorité et le sémantisme évoquent irrésistiblement les noms Bovary/Bovery.

Le générique de fin se déroule sur un chant soviétique entonné par les Chœurs de l’Armée rouge, Plaine, ma plaine, alors que, sur fond de paysage enneigé, Joubert questionne sa nouvelle voisine — blonde et en manteau aux poignets ornés de fourrure, dans une version contemporaine du manchon XIXe siècle — sur sa connaissance du roman de Tolstoï.

Le procédé qui consiste à rappeler que le récit filmique n’a de sens et n’est même possible qu’en regard de l’œuvre et du champ culturel de référence — et ici la référence est double, puisqu’à la tradition littéraire vient s’ajouter la tradition cinématographique où l’adaptation est un genre en soi — fonctionne comme une contrainte productive. S’il relève parfois du collage approximatif — je pense au chant soviétique final, dont rien ne justifie la présence sinon qu’il peut évoquer la Russie « éternelle » de façon immédiatement reconnaissable pour le public, tout comme la neige et le manchon de fourrure, et ce indépendamment de l’anachronisme manifeste —, il autorise une réflexion sur la littérature, sa place et sa représentation et « invite à reconsidérer les enjeux et la pratique de l’adaptation64 ».

Le principe de la variation culturelle ou idéologique

Pour terminer, nous voudrions proposer une rapide lecture de deux bandes-annonces du film et des dispositifs sur lesquels elles fonctionnent, en liaison avec leur inscription culturelle et leur cadre idéologique. Nous entendons ici par cadre idéologique « le système de valeurs, cohérent ou non, auquel le film se réfère explicitement ou implicitement65 », c’est-à-dire à la fois l’arrière-plan culturel et les valeurs promues dans une sphère de référence. Sur ce point, je renvoie aux analyses de François Vanoosthuyse et en particulier à l’étude qu’il a consacrée aux adaptations filmiques américaines de Madame Bovary. Certes, les deux objets que j’analyse ne sont pas le film mais bien un montage particulier de certaines de ses scènes, assorti d’une bande-son spécifique, avec musique et/ou voix-off, et destiné à sa promotion. Ce qui nous intéresse dans ces deux bandes-annonces, c’est la place qu’elles accordent — ou pas — à l’œuvre de Flaubert et la manière dont la référence livresque, presque totalement oblitérée dans le cas de la bande-annonce française, devient l’enjeu essentiel du trailer américain. Si, dans les deux cas, des stéréotypes culturels sont mobilisés, ce ne sont pas les mêmes — Douce France de Trenet accompagne le début de la bande-annonce française et, dans le cas de la bande-annonce américaine, c’est la France, pays de littérature et de culture que l’on voit poindre —, et surtout, ils ne sont pas mobilisés sur le même registre. En conséquence, les films promus par les deux bandes-annonces ne sont pas les mêmes : l’adresse au public français privilégie l’humour entre happy few et place la figure de Luchini en premier plan ; l’adresse au public américain se fait davantage sur le mode sérieux, inscrivant le film de Fontaine dans la lignée des adaptations cinématographiques du roman de Flaubert, réécriture « amusante et sexy », soit (« an amusing and sexy reworking of Madame Bovary »). Mais réécriture tout de même. Et la bande-annonce de reprendre la scène du bal au château et en costumes, alors que la mention de Simmonds et de son roman graphique n’intervient qu’à la toute fin du trailer, dans la fiche technique qui le clôture.

Le dispositif de la bande-annonce française associe musique populaire — Trenet —, voix off du narrateur et un récit filmique qui fait de la figure du boulanger Joubert, point de vue à partir duquel s’organise le récit, le véritable protagoniste. Le livre des origines, s’il est montré fort rapidement et de manière discrète (on n’en aperçoit que la quatrième de couverture), a moins d’importance ici que le bovarysme latent du boulanger et la fascination qu’il éprouve pour Gemma, dont c’est le nom tout d’abord qui le fascine, comme on l’a souligné dans la première partie de cet article. Que la bande-annonce multiplie les plans de Joubert-Luchini renvoie à ce que nous écrivions précédemment sur l’importance de l’acteur et ce qu’en sait le public-cible.

Le trailer américain quant à lui, présente le film de Fontaine presque comme s’il s’agissait d’une adaptation non médiée de Madame Bovary. Presque, puisque le livre de Flaubert est tout de même montré dans la bande-annonce, dans les mains de Joubert, alors que l’adaptation traditionnelle fonctionne généralement sur l’effacement de la source, se donnant à voir comme un équivalent intermédial de l’œuvre dont elle est issue. Et c’est bien ce qui se passe dans le rapport du film au roman graphique de Simmonds, qui n’est crédité qu’à la toute fin, tout comme dans la bande-annonce française. Le texte de Flaubert, lu par le boulanger à une Gemma admirative (« it sounds beautiful ») sert de caution au film, qui s’appuie à la fois sur le statut de l’auteur et sur la notoriété de son héroïne, explicitement convoquée et faisant office de référence culturelle et littéraire, figure fantasmatique appartenant à « une mythologie extra-romanesque » et jouissant « d’une existence autonome dont l’œuvre originale n’est plus qu’une manifestation accidentelle et presque superflue66 ». Parallèlement à la « référence Bovary » est convoquée une autre référence littéraire, qui résonne sans doute beaucoup plus pour le public anglo-saxon que la référence à Flaubert : l’inscription « Life imitates art » en intertitre est empruntée à Oscar Wilde, alors que l’intertitre suivant complète la phrase — « especially when it comes to love » — et fait basculer le film du côté de la romance sentimentale. Les extraits de la critique cinématographique canadienne et américaine qui ponctuent la fin du trailer confirment cette oscillation entre jeu culturel pour initiés et histoire d’amour bancable : « an amusing and sexy reworking of Madame Bovary » (Toronto Star) ; « an engagingly lush romantic-drama » (Screen International) : « Gemma Arterton is luminous » (The Playlist).

Au terme de ce parcours, il appert que les deux œuvres retenues sont des œuvres principiellement intermédiales, où l’intermédialité s’accompagne d'une attention à l’interculturalité et qui entretiennent des relations complexes avec Madame Bovary.

Nous avons cherché dans un premier temps à élucider les effets de sens d’un processus de remédiation, à savoir la présence sur différentes pages du roman graphique d’un double exemplaire de Madame Bovary, l’un en français et l’autre en anglais appartenant respectivement à Joubert et à Gemma. Si l’on postule le surgissement de quelque chose que « l’intermédialité permet de rendre manifeste67 », on peut en arriver à l’idée d’un dispositif intermédial. Nous avons bien affaire à chaque fois à des éléments organisés dans l’espace de la fiction : Joubert en extérieur ayant l’idée lumineuse ou douteuse d’une lettre anonyme ; le couple Bovery chez lui en pleine scène de ménage ; l’irruption de Joubert dans ce même lieu pour mettre en garde Gemma puis Charlie contre les dangers des ressemblances avec le roman de Flaubert ou encore la vision d’une chambre de malade potentiellement à l’agonie dans le rêve de Joubert. Ces organisations spatiales vont de pair avec l’interaction de plusieurs actants sous le regard du lecteur pris à parti par Joubert, ou les agissements du seul Joubert pour qui le livre constitue une arme, un danger, un tremplin à une expérience fictionnelle débridée, envahissante. Pour ce qui est des enjeux symboliques, les implicites sexuels et morbides de ces scènes de roman graphique ne sont finalement que des leurres, étant donné qu’ils participent du trait volontairement forcé de ces passages caractérisés par une intention satirique ou parodique ; en outre, nous avons vu que ces implicites sont assez vite élucidés.

L’enjeu véritable de la remédiation qui opère à l’échelle de plusieurs épisodes, au sein d’une œuvre elle-même déjà intermédiale, consiste en une « sur-fictionnalisation, qui installe une fiction première explicitement au cœur de la fiction seconde, non plus seulement comme modèle abstrait mais comme modèle agissant68 » ; elle interfère avec le statut complexe de Joubert. Même si l’on peut trouver chez Gemma des traces de bovarysme, c’est surtout avec le personnage de Joubert que l’on peut lire Gemma Bovary à la lumière de cette notion. Il est certes de toute évidence un mauvais lecteur en proie à un bovarysme pathologique. Mais son culte maniaque du roman flaubertien, quand bien même il en fait une lecture parcellaire et stéréotypée, peut aussi être pensé comme la manifestation d’une forme d’autodérision auctoriale et d’un bovarysme reconsidéré. Lectrice invétérée de Madame Bovary69, Posy Simmonds met en avant le fait qu’elle a craint que sa propre version de l’histoire ne reproduise trop fidèlement sa source70. Il y aurait donc un parallèle à relever entre le bovarysme de Joubert et le sien lorsqu’elle déclare : « Au fond, ce n’est pas ce que fait tout lecteur ? Recréer sans cesse un récit qui devient à lui et rien qu’à lui, l’espace d’une lecture71 ... » Mais cette capacité à devenir autre et les ambivalences qui sont les siennes ne sont pas à penser uniquement du côté de la créatrice ; comme nous le remarquions en introduction, elle touche aussi à la légitimité de ce qu’on a pu désigner comme « un roman en bande dessinée72 ».

Dans un second temps, nous nous sommes attachées à analyser les phénomènes de transferts intersémiotiques et interculturels à l’œuvre dans le film d’Anne Fontaine, la mise en évidence d’un jeu d’échos et de variations dessinant, en creux, le système de valeurs dans lequel s’inscrit l’adaptation filmique. Adaptation à « double distance » en regard du roman flaubertien, Gemma Bovery ne cesse pourtant de faire référence à Madame Bovary, que ce soit dans des plans directement illustratifs et citationnels — les plans du petit bourg normand, cadre de l’action, auquel ne manquent ni les façades à colombages ni les ruelles « typiques » ornées de fleurs ; ceux de la campagne normande verte et pluvieuse, avec ses troupeaux de vaches disséminées dans la nature ; l’intégration d’une scène de bal en costumes —, dans les citations littérales du roman qui émaillent les répliques de Joubert-Luchini, ou encore dans la construction dramatique qui élude toute la part londonienne du roman graphique pour se recentrer sur le/s couple/s protagoniste/s Joubert/Flaubert et Gemma/Emma. Si le roman graphique de Simmonds ne disparaît pas complètement de cette adaptation filmique qui oblitère quelque peu sa source, c’est dans les allers-retours interculturels ludiques auxquels sont liés nombre des effets humoristiques du film.

S’appuyant sur le Genette de Palimpsestes, Jean-Louis Tilleuil rappelle à propos du roman graphique :

[...] Gérard Genette a insisté sur le caractère inévitablement poétique de la transtextualité et sur la nécessité de jouer avec celle-ci pour affirmer ce caractère. En matière de jeu, le livre de Posy Simmonds s’y entend, tant formellement que sémantiquement, en prenant, sur ces deux plans, la littérature comme objet de ce jeu [...]. Une autre convergence se dessine dès lors, qui [...] consiste à émettre l’hypothèse que cette BD participe à sa manière (ironique) à la remise en cause, dans la société contemporaine, d’une contrainte culturelle assurée par le modèle littéraire, dont rendent compte, pêle-mêle, et de manière de plus en plus manifeste, la crise de la « Littérature majuscule » [...], celle de la lecture [...], et celle des institutions de savoir73.

Le film de Fontaine, qui redouble le dispositif du roman graphique — c’est-à-dire à la fois le réplique et l’élargit — est sans doute moins corrosif. Destiné à un public plus large, nettement plus académique dans sa facture, il manie davantage l’humour que l’ironie et, dans une connivence quelque peu complaisante, épingle gentiment les travers d’une époque où les archétypes littéraires ne valent ni plus ni moins que « le style Versace » ou un magazine de décoration. La transposition ludique qu’opère le film suggère que l’archétype — archétype de genre si l’on considère le roman, archétype de l’héroïne si l’on considère le personnage d’Emma — fait moins office de modèle que de point de fuite : un lieu imaginaire — c’est la Emma « mythologique » de Bazin — que la mise en perspective n’a pas ou n’a plus vocation à atteindre.

Notes

« Ce type de démarche n’est pas resté unique dans sa carrière : l’intrigue de Tamara Drew, publié en 2007, est empruntée à Far from the Madding Crowd, tandis que Cassandra Darke, publié en 2018, revisite A Christmas Carol. » Voir Oriane Monthéard, « Exceptions et imitations dans Gemma Bovery de Posy Simmonds », Polysèmes, n° 24, 2020, §15.

Ariel Herbez, « Bande dessinée. Des écrivains hachés menu », Le Temps [en ligne], samedi 13 décembre 2008.

C’est l’édition à laquelle nous nous référons pour cet article : Posy Simmonds, Gemma Bovery, traduit de l’anglais par Lili Sztajn et Jean-Luc Fromental, Paris, Denoël, coll. « Denoël Graphic », 2012 [2000 pour la première traduction en français, 1999 pour l’édition originale].

Disponible en podcast sur le site de Radio France.

Florence Pellegrini, « (G)Emma : dispositifs intermédiaux. Flaubert, Simmonds, Fontaine », Francesco Fiorentino et Laura Santone (dir.), Allegretto vivace. Ommaggio a Bruna Donatelli, Rome, Roma Tre-Press, coll. « Prismes », 2021, p. 199-210 ; Gersende Plissonneau, « Bovarysme contemporain et roman graphique : Gemma Bovery de Posy Simmonds », Christiane Connan-Pintado et Gilles Béhotéguy (dir.), Littérature de jeunesse au présent (2) : Genres graphiques en question(s), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. « Études sur le livre de jeunesse », 2020, p. 175-189.

Yvan Leclerc, « Gemma Bovery, c’est elle », La vie a-t-elle un sens ?, spécial Bande Dessinée, Philosophie magazine, hors-série n° 15, septembre 2012, p. 50.

Henri Garric, « Ce que la bande dessinée pense de la littérature : à propos de Gemma Bovery de Posy Simmonds ». Neuvième art 2.0 [en ligne], août 2014.

D’après Jean-Luc Fromental (l’un des deux traducteurs), voir Lucie Servin, « Qui êtes-vous Posy Simmonds ? » Les cahiers de la BD, n° 7, 2019, p. 96.

Ariel Herbez, « Bande dessinée. Des écrivains hachés menu », art. cit.

Jean-Louis Tilleuil, « Gemma Bovery ou l’art de déjouer les contraintes », Image / Texte. Formes, trajectoires, frictions. Formules. Revue des créations formelles, n° 15, Presses Universitaires du Nouveau Monde, juin 2011, p. 21.

Florie Steyaert, « Gemma Bovery, une Emma Bovary contemporaine ? Gustave Flaubert, revu et corrigé par l’Anglaise Posy Simmonds », dans Noëlle Benhamou (dir.), Femme et littérature populaire, Universitat de Lleida, 2012, p. 125.

Thierry Groensteen mentionne une « catégorie qui s’est imposée dans le vocabulaire des éditeurs et des médias, ce qui ne l’empêche pas de rester entachée d’un certain flou » (« roman graphique », Neuvième art 2.0, septembre 2012. Benoît Peeters affirme que « même si elle a de quoi séduire, la formule est loin d’aller de soi » (Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion, coll. « Champs arts », 2003, p. 139).

À partir des travaux de Joseph Ghosn, Jean-Louis Tilleuil, « Gemma Bovery ou l’art de déjouer les contraintes », art. cit., p. 23.

Fabrice Corrons, Emmanuelle Garnier, Euriell Gobbé-Mévellec, Émilie Lumière, Monique Martinez Thomas, Agatha Mohring, Bruno Péran, Agnès Surbezy et Anne-Claire Yemsi-Paillissé, « De la critique des dispositifs à l’intermédialité pour approcher les productions artistiques : bilan des travaux du séminaire Intermedialidades » (Université Toulouse-Jean-Jaurès, France) », Intermédialités / Intermediality, n° 30-31, 2017, §31.

Danielle Wargny, « Emma, version BD, version GB », dans Nicole Terrien et Yvan Leclerc, dir., Le bovarysme et la littérature de langue anglaise, Rouen, Presses universitaires de Rouen 2004, p. 212.

Oriane Monthéard, « Exceptions et imitations dans Gemma Bovery de Posy Simmonds », art. cit., §18.

Martin plutôt que Raymond, comme dans la version originale, pour résolument ancrer la fiction cinématographique dans l’époque contemporaine — Raymond serait quelque peu désuet — et dans un certain milieu social. Martin est un prénom qui convient davantage que Raymond au « bobo » néo-rural qu’est le boulanger.

Christine Queffelec, « “La vie imite rarement l’art” : Gemma Bovery, entre Flaubert et Wilde », Revue de Littérature comparée, Klincksieck, 2015/3, n° 355, p. 306.

Hervé de Bressigny, l’un des amants de Gemma, qui condense certaines caractéristiques de Rodolphe et de Léon.

Christine Queelec, « “La vie imite rarement l'art” : Gemma Bovery, entre Flaubert et Wile », art. cit., p. 307.

Philippe Ortel, « Vers une poétique des dispositifs », dans Philippe Ortel (dir.), Discours, image, dispositif, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 33 et suivantes.

Il est possible de voir cette page sur un site espagnol.

Dans un chapitre intitulé « La remédiatisation : formes, contextes, enjeux », Jan Baetens indique que le terme de remédiatisation est un « [t]erme français dû au spécialiste des médias Bertrand Gervais […], qui permet d’éviter les connotations morales ou péjoratives du méchant anglicisme “remédiation” », voir Raphaël Baroni et Claus Gunti (dir.), Introduction à l’étude des cultures numériques. La transition numérique des médias, Paris, Armand Colin, 2020, p. 238.

Élisabeth Routhier, « Remédiation et interaction dans le milieu textuel », Sens public, septembre 2014, p. 4.

Ibid., p 6.

Ibid.

Fabrice Corrons, Emmanuelle Garnier, Euriell Gobbé-Mévellec, Émilie Lumière, Monique Martinez Thomas, Agatha Mohring, Bruno Péran, Agnès Surbezy et Anne-Claire Yemsi-Paillissé, « De la critique des dispositifs à l’intermédialité pour approcher les productions artistiques : bilan des travaux du séminaire Intermedialidades (Université Toulouse-Jean Jaurès, France) », art. cit., §32.

Ibid., §34.

Ce passage est reproduit dans l’article suivant : Kai Mikkonen, « Le narrateur implicite dans la bande dessinée. La transformation du style indirect libre dans deux adaptations en bandes dessinées de Madame Bovary », Image & Narrative 4, vol. 11, 2010, p. 186-207.

Il est possible de lire cette page sur un site anglais.

Posy Simmonds, Gemma Bovery, London, Jonathan Cape, 2000 [1999], p. 89.

D’après Maxime Decout, « le mauvais lecteur est souvent celui qui, agité de passions hors de contrôle, n’a aucun tabou face aux autres ou face aux textes, de sorte qu’il en extrait des textes fantômes absolument inattendus. » (Éloge du mauvais lecteur, Les Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », 2021, p. 73).

Andrew Watts, « Fragmented fictions: Time, Textual Memory and the (Re)writing of Madame Bovary », Kate Griffiths et Andrew Watts (dir.), Adapting Nineteenth Century France. Literature in Film, Theatre, Television, Radio and Print, Cardiff, University of Wales Press, « French and Francophone Studies », 2015 [2013], p. 105.

Une partie de ce travail a fait l’objet d’une première publication : Florence Pellegrini, « (G)Emma : dispositifs intermédiaux. Flaubert, Simmons, Fontaine », art. cit.

L’expression est de Christian Metz. Voir Essais sur la signification du cinéma, tome I, « Le cinéma, langue ou langage ? », Paris, Klincksieck, 1968.

Anne-Marie Baron, Romans français du XIXe siècle à l’écran. Problèmes de l’adaptation, Cahier romantique n° 14, Clermont-Ferrand, Presses de l’Université Blaise Pascal, 2008, p. 25.

Ibid., p. 23.

André Bazin, « Pour un cinéma impur. Défense de l’adaptation », 1951, repris dans Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Éd. Du Cerf, coll. « Septième art », 1994.

Alain Garcia, L’Adaptation du roman au film, IF Diffusion-Dujarric, 1990.

Michel Serceau, L’Adaptation cinématographique des textes littéraires, Liège, éditions du Céfal, 1999.

André Bazin, op. cit., p. 94.

Milicent Marcus, « Umbilical Scenes: Where Filmmakers Foreground their Relationships to Literary Sources », Romance Languages Annual 1, 1998.

Marie-Claire Ropars-Vuilleumier, De la littérature au cinéma, Paris, Armand Colin, coll. « U2 », 1970, et Écraniques : le film du texte, Presses Universitaires de Lille, coll. « Problématiques », 1990.

Anne-Marie Baron, op. cit., p. 30.

Ibid.

Michel Serceau, op. cit., p. 55.

Anne-Marie Baron, op. cit., p. 30.

Florence Pellegrini, Éric Biagi, « Pour en finir (ou presque) avec l’adaptation cinématographique : Madame Bovary de Claude Chabrol (1991) et Vale Abraão de Manoel de Oliveira (1992) », Atti del convegno internazionale Madame Bovary : preludi, presenze, mutazioni, Messina, 26-28 ottobre 2006, a cura di Rosa Maria Palermo Di Stefano e Stella Mangiapane, Accademia Peloritana dei Pericolanti, Università degli Studi di Messina, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 191-205.

André Gaudreault, « Le cinéma, entre intermédialité et littérarité », Du littéraire au filmique, Québec/Paris, Nota Bene/Armand Colin, 1999, p. 175.

Mieke Bal, « Madame B. : L’analyse cinématographique d’un roman », Flaubert, Traductions/Adaptations, mis en ligne le 07 décembre 2012.

Ibid.

Mary Donaldson-Evans, Madame Bovary at the Movies. Adaptation, Ideology, Context, Amsterdam / New York, Rodopi, coll. « Faux titre », 2009.

Il est à noter que les travaux de Mary Donaldson-Evans et d’Anne-Marie Baron remontent à plus de dix ans. Depuis leur publication, d’autres adaptations plus ou moins libres de Madame Bovary ont vu le jour, signe de l’inépuisable fertilité du roman (Arturo Ripstein, 2011 ; Mieke Bal, 2012 ; Marc Fitoussi, 2014 ; Sabina Soyer, 2015 ; Sophie Barthes, 2015). L’adaptation d’Anne Fontaine dont je traite est au nombre de celles-ci (2014).

Florence Pellegrini, Éric Biagi, op. cit., p. 192 : « [Oliveira] évite [...] l’adaptation frontale — le scénario à partir du roman — et opte pour une adaptation biaisée ou, comme il le dit très bien, pour “une adaptation à double distance : l’adaptation d’une adaptation de Madame Bovary, ou plutôt un film sur une réflexion à partir de Flaubert” ». (Entretien avec Manoel de Oliveira, Cahiers du Cinéma, n° 466, avril 1993, p. 43).

Gustave Flaubert, Madame Bovary, préface, notes et dossier de Jacques Neefs, nouvelle édition, Paris, Librairie générale française, coll. « Le Livre de poche », « Classiques », 2019, p. 123.

Pour mémoire, Patrick Dandrey est Professeur émérite de littérature française à la faculté des Lettres de la Sorbonne (Sorbonne-Université). Il est spécialiste de la littérature et de la culture du XVIIe siècle français, Molière et La Fontaine notamment. On peut interroger l’à-propos du choix de la réalisatrice ; l’extrait de l’émission semble fonctionner ici comme fonctionneront les indices de « russité » dans le générique de fin, davantage sur la connotation — toute la caution culturelle d’une émission radiophonique sérieuse et de bonne tenue, fût-elle de vulgarisation — que sur la pertinence des éléments dénotés.

Le fondu au noir en lieu et place de la « scène de genre » que le bal ne manquerait pas de faire naître dans une adaptation cinématographique plus traditionnelle du roman indique la mise à distance dans laquelle se construit le film de Fontaine. Pour autant, la musique de Strauss et le texte flaubertien sont bien là. Il y a, dans le positionnement d’Anne Fontaine, quelque chose de semblable au parti pris par Manoel de Oliveira : « Le bal à la Vaubyessard — le bal des Jacas dans Le Val d’Abraham — n’est pas traité comme une scène de genre. On sait le caractère spectaculaire de ce type de scène (débauche d’effets, de costumes, de mouvements, de musiques), qui renvoie dans la mémoire cinématographique à Autant en emporte le vent, Sissi et Visconti. Or, dès son arrivée et sa discussion avec Lumiares, Ema, à qui on ne la fait pas, annonce la couleur : tous les bals se ressemblent, c’est en tout cas comme ça au cinéma. Manière on ne peut plus claire pour Oliveira de signifier au spectateur que la scène qu’il va voir se distanciera de ses modèles cinématographiques, qu’il va délibérément prendre à rebours ». Pellegrini, Biagi, op. cit., p. 196. Entre fidélité et irrévérence, le film d’Oliveira « se souvient » — la formule est de Jean-Baptiste Renault — de Madame Bovary, tout en indiquant qu’il ne peut pas en être la transposition littérale. D’une manière comparable, on peut dire que Gemma Bovery de Fontaine se souvient non seulement du texte de Flaubert et de son commentaire scolaire, mais aussi des adaptations/transpositions auxquelles l’œuvre a donné naissance.

Le choix des textes inclut également des philosophes, français (Barthes) ou étrangers (Nietzsche).

Il s’agit de la lecture d’Un cœur simple au théâtre de la Villette.

À Martin qui s’enthousiasme du nom des nouveaux voisins, sa femme répond « Je préfère La Princesse de Clèves » et son fils « Et moi Call of Duty ». Et Joubert de conclure : « J’aimerais mieux que tu te drogues plutôt que d’entendre des conneries pareilles. »

C’est déjà le cas par exemple dans le Madame Bovary de Vincente Minnelli (1949).

Jean-Louis Tilleuil, « Gemma Bovery ou l’art de déjouer les contraintes », op. cit., p. 30.

François Vanoosthuyse, « Anamorphoses d’Emma. Pour une histoire de l’adaptation filmique », Flaubert [En ligne], Médiations flaubertiennes, sous la direction de Florence Pellegrini et Juliette Azoulai, 24 | 2020.

André Bazin, « Pour un cinéma impur. Défense de l’adaptation », op. cit., p. 81.

Arnaud Rykner, « De l’intermédialité au dispositif (et retour) : Balzac à la scène et à l’écran », Fabula / Les colloques, Création, intermédialité, dispositif, § 1.

Lucile Farnoux, « Gemma Bovery : une adaptation de Flaubert en bande dessinée ? », Actas do Congresso Internacional da Associão de Literature Comparada, 3, 2001, cité par Andrew Watts, « Fragmented fictions: Time, Textual Memory and the (Re)writing of Madame Bovary », op. cit., p. 113.

Florie Steyaert, « Gemma Bovery, une Emma Bovary contemporaine ? Gustave Flaubert, revu et corrigé par l’Anglaise Posy Simmonds », art. cit., p. 128.

Andrew Watts, « Fragmented fictions: Time, Textual Memory and the (Re)writing of Madame Bovary », op. cit., p. 98.

Florie Steyaert, « Gemma Bovery, une Emma Bovary contemporaine ? Gustave Flaubert, revu et corrigé par l’Anglaise Posy Simmonds », art. cit., p. 128.

Danièle Wargny, « Emma, version BD, version GB », op. cit., p. 209.

Jean-Louis Tilleuil, « Gemma Bovery ou l’art de déjouer les contraintes », op. cit., p. 31.

L'inter-œuvre

5|2025 - sous la direction de Philippe Ortel et Vérane Partensky

L'inter-œuvre

Expérimentations contemporaines

Pratiques de la performance littéraire

Éclatement et hybridation

Instapoésie : une convergence des pôles ?

Internes de Grégory Chatonsky

Palimpseste, mosaïque, connexion

Peut-on parler d’« inter-œuvre » dans l’Antiquité romaine ?

L'œuvre mosaïque : quelques cas d’interauctorialité à la Renaissance

« Only Connect », A Humument (1966-2016) de Tom Phillips en tant qu’inter-œuvre

L'œuvre intermédiaire

De Madame Bovary à Gemma Bovery : un diptyque inter-œuvre ?

Du texte à l’œuvre murale : reconquérir l’Histoire, restaurer une aura

Personnages-théories et théories-mondes dans les fictions scientifiques