Il est souvent reproché au polémiste de n’exister qu’à travers une surmédiatisation factice. Mais comment devient-il l’auteur d’une œuvre, lorsqu’il y prétend ? Les journaux et revues, sans lesquels son activité de polémiste n’existerait pas, contribuent-ils à faire exister une « œuvre de polémiste », comme ils le font pour les auteurs de romans, de théâtre ... ? Ou n’est-ce que le personnage du polémiste, son corps, son visage, qui peut exister dans les réfractions qu’en donnent les médias ? Le polémiste parvient-il à affirmer son projet d’œuvre littéraire, et à la rattacher au paradigme moderniste de l’autonomie artistique, lui dont l’activité est si intrinsèquement liée à l'écriture périodique des journaux ? Si elle existe, « l’œuvre de polémiste » s’inscrit dans des circulations intermédiales auxquelles elle tente de s’arracher, négociant son accession à une certaine autonomie esthétique malgré son origine et son fonctionnement hétéronomes. Nous interrogerons ici cette physionomie de l’œuvre de polémiste à partir d’un angle intermédial, en observant comment le polémiste pense et constitue son œuvre, comment les journaux reflètent cette œuvre et s’ils la prennent au sérieux, mais aussi comment l’art de l’écriture polémique prétend à une existence littéraire légitime en se redéfinissant face au dessin de presse, à la caricature et à la photographie. La caricature concurrence en effet sérieusement la polémique littéraire et se voit reconnaître par les historiens un pouvoir plus grand – et dangereux – sur les lecteurs de journaux1. Quant à la photographie, elle peut sembler un moyen d’invalider l’exagération polémique, ou au contraire de citer le réel beaucoup plus péremptoirement que ne le fait le polémiste. Comment l’écrivain polémiste inscrit-il son œuvre dans cette époque où le triomphe de la caricature et la vogue de la photographie instantanée semblent déjà, bien avant l’iconic turn, refouler les belles lettres dans le passé ? Notre hypothèse sera qu’en réfléchissant les formes médiatiques dans lesquelles son texte s’écrit, le polémiste parvient à donner à son œuvre une certaine autonomie esthétique. Nous nous attacherons à l’œuvre protéiforme de Karl Kraus, polémiste autrichien des années 1910-1930, éditeur de la revue Die Fackel (Le Flambeau) de 1899 à 1936, et grande figure intellectuelle de la vie viennoise et plus largement européenne. Nous montrerons comment au tournant des années 1910 il cherche, et parvient dans une certaine mesure, à faire admettre qu’il crée bien une œuvre, et ce, avant même que ses prises de position contre l’engagement militariste et la ferveur nationaliste de 1914, reflétées dans l’écriture de son chef-d’œuvre Die letzten Tage der Menschheit (Les Derniers Jours de l’humanité) (1922), ne lui procurent l’aura d’intellectuel engagé et d’écrivain à part entière dont il jouira dans les années 1920.

De la production périodique à l’œuvre littéraire

À partir de décembre 1911 (n° 338), Kraus devient le seul auteur de sa revue, Die Fackel, fondée en 1899 avec pour ambition de mettre à bas tous les stéréotypes de la pensée bourgeoise et en particulier les poncifs diffusés par les journaux libéraux. Cette manière de congédier les collaborateurs et de faire de sa revue la matrice de son œuvre personnelle est l’aboutissement d’une évolution qui remonte à 1908 et plus anciennement encore d’un mouvement de « déjournalisation » et de « littérarisation » de la Fackel, qui, dès 1902, cesse d’avoir pour objectif premier la dénonciation de la corruption dans le milieu de la presse2. C’est à partir de 1908 que Kraus publie régulièrement des sélections de ses textes parus dans la Fackel, compose des recueils d’aphorismes, de poèmes ou d’essais (Aufsätze), et va jusqu’à présenter sa revue comme un réservoir de livres, un gisement : ce « n’est pas un journal, mais la prépublication périodique de livres3 », « livres » que Kraus refuse de rabaisser à des « Sammlungen » (collections). Six livres conçus ainsi paraîtront de son vivant : Sittlichkeit und Kriminalität [Moralité et criminalité] comprend des textes de 1902-1907 classés chronologiquement puis une section de Notizen (textes plus brefs) 4 ; Die chinesische Mauer [La muraille de Chine] est composé par échos et symétries5 ; Weltgericht [Tribunal du monde] reprend des textes de la période de guerre dans un ordre globalement chronologique, en deux volumes6 ; Untergang der Welt durch schwarze Magie [Déclin du monde par la magie noire] regroupe des textes de 1909-1914 avec deux textes ultérieurs (1915, 1917)7 ; Literatur und Lüge [Littérature et mensonge], qui reprend des textes de 1905 à 19148, se présente comme le pendant de Sittlichkeit und Kriminalität, celui-ci consacré à l’analyse des structures sociales (justice, procès pour mœurs), celui-là à la critique littéraire9. Le recueil ne rencontre pas un grand succès et le deuxième volume prévu du même ordre, Kultur und Presse, est abandonné10. Le volume Die Sprache [La langue], longuement pensé et préparé par l’auteur, et qui réunit des proses brèves sur les mésusages du langage, n’est publié qu’en 1937, après la mort de Kraus11.

Celui-ci publie également des recueils d’aphorismes et de poèmes (les « paroles en vers »), qui contribuent à lui forger une réputation d’écrivain12. Mais ce sont les recueils d’essais polémiques qui nous intéressent ici, car leur statut est plus ambigu. Suffit-il en effet de trouver un éditeur (ou de s’autoéditer) et de composer un livre à partir d’articles pour quitter le champ de la critique périodique et entrer dans celui de la littérature ? De nombreux journalistes pratiquent ce type de rééditions à l’époque de Kraus comme aujourd’hui. C’est source de confusion pour le lecteur et cela constitue une menace pour la littérature elle-même, martèle Kraus dans plusieurs essais écrits entre 1909 et 1913. Dans « Aus dem Papierkorb » [De la corbeille à papier] (octobre 1909), il démonte les livres publiés par les feuilletonistes Felix Salten, Reinhardt, Hevesi et surtout Hermann Bahr, dont le Buch der Jugend [Livre de la jeunesse], paru en 1908, emblématise pour Kraus la manière dont les journalistes outrepassent les limites de leur domaine avec ces prétentions littéraires indues13. Dans « Der Freiherr » [Le baron] (novembre 1910), Kraus s’attaque à la « collection d’articles » (Artikelsammlung) de Maximilian Harden Köpfe [Têtes]14 : elle n’est à ses yeux que « le produit du relieur, qui prouve ainsi au monde à quel degré d’inconsistance les pensées qu’un archiviste fardé a suées chaque semaine se dissipent dans l’air15 ».

Dans « Heine und die Folgen » [Heine et les conséquences, avril 1910], Kraus va jusqu’à suggérer que le grand Heinrich Heine lui-même tire son prestige d’écrivain de la légitimité littéraire que confèrent à ses écrits les prestigieuses éditions Insel16. Accusé d’avoir importé le feuilleton à la française et sa frivolité en Allemagne, Heine a pour Kraus dévoyé et la littérature et la presse d’informations, qui « s’orne de l’esprit qu’elle a soutiré à la littérature et qu’elle traîne dans tous les lieux et dépotoirs de l’opinion publique17 ». En retour, la littérature serait corrompue par la langue du feuilleton, et le genre dominant du roman contribuerait à la « catastrophe de la phraséologie » (Katastrophe der Phrasen) dès lors que ce genre se met à suivre la logique de sérialisation de la presse18. À partir de là, le livre perdrait son caractère de signe littéraire, et redeviendrait un simple objet matériel, dont l’unité ne serait qu’une enveloppe vide : « Il paraît des collections de feuilletons où ce qui étonne le plus c’est que le travail ne soit pas tombé en miettes dans les mains du relieur19. » Pour accéder à la littérature, un feuilletoniste doit être un « artiste » (Künstler) du langage, explique Kraus. Regrouper ses articles au nom de l’intérêt que leur sujet peut susciter est une bévue : « Ce qui vit du sujet meurt avec le sujet. Ce qui vit dans le langage, vit avec le langage20. »

La Fackel s’affirme dès lors comme une œuvre anti-journalistique : si difficile à digérer comme journal, elle trouverait son espace naturel dans la bibliothèque, à laquelle elle est destinée. Les livres recueils sont là pour en prélever les pépites, soit sous la forme primitive des essais, soit après reconfiguration sous forme d’aphorismes ou de « paroles en vers ». Mais pour les uns comme pour les autres, le passage de la revue au livre (Buch et non Sammlung) est censé attester que la prose du polémiste ne consiste pas en sa « matière » (ou son sujet), mais en son « esprit ». Il semble que ce soient les premiers recueils d’aphorismes (1909) qui inaugurent cette réflexion sur l’autonomie de la langue et représentent le début d’un effort pour se faire reconnaître comme véritable écrivain, artiste du langage, sans pour autant que Kraus n’adopte une posture d’esthète21 :

Si je lui disais que je travaille une heure sur trois pages et trois jours sur une ligne, cette époque abandonnée quant à sa langue trouverait cela incompréhensible. Et si je lui dévoilais que, pour une conjonction qui au cours de l’impression commence à me déplaire, j’envoie au pilon la moitié de l’édition, elle me dirait que c’est de la folie car elle, qui pourtant est la principale concernée, ne fait pas la différence de toute manière et estime que je devrais employer mon temps et mon argent à des efforts plus populaires. Maintenant qu’on peut librement choisir de ne pas débattre de questions religieuses, l’époque doit se faire à l’idée que quelqu’un qui se présente comme l’ennemi juré de l’esthétisme accorde plus d’importance au mystère d’un deux-points qu’aux problèmes de l’économie nationale [...]22.

Kraus le redit trois ans plus tard (1912) : « Comment est-il simplement possible d’écrire trois pages en une heure et – lorsque c’est fini – d’avoir besoin de trois jours pour en tirer une ligne23 ? » Le passage de la glose à l’aphorisme nécessite un dur travail qui relève en quelque sorte d’une transsubstantiation. Entre une phrase extraite par un critique, et un aphorisme extrait par l’auteur, la citation est ici fortuite et dénaturante, là créatrice et fondée en vérité.

Si la « collection d’articles » des feuilletonistes témoigne des prétentions illégitimes du journalisme à pénétrer dans la sphère de la littérature et à se donner, grâce au support du livre, une postérité usurpée, Kraus défend donc en revanche vigoureusement le principe de ses propres livres d’essais critiques, de gloses ou d’aphorismes. L’opposition entre matière et esprit, qui revient à plusieurs reprises dans les années 1911-1912, a une résonance nettement religieuse. L’opération de l’écrivain consisterait en une forme de transsubstantiation de la matière de l’actualité – anecdotique, locale et éphémère – en esprit – essentiel, universel et éternel. Certes, la polémique que pratique Kraus (et qu’il appelle de plus en plus satire) s’empare de sujets concrets de l’actualité, et de personnes publiques et privées qui existent et peuvent se reconnaître, mais cette matière est « spiritualisée » dans l’œuvre, explique-t-il, arguant que ceux qui se vexent et se sentent attaqués personnellement se trompent sur la nature de l’opération que le texte leur a fait subir : en se plaignant d’être attaqués, c’est eux qui « se réincarnent alors que la satire les a spiritualisés24 ».

Ces opérations qui consistent donc à façonner des livres à partir de la production périodique de la revue, à nier toute ressemblance avec le monde du journal, à « spiritualiser » les sujets et les personnes dont la polémique se nourrit, sont-elles reconnues comme telles et acceptées par l’univers médiatique lui-même ? Le devenir-œuvre que Kraus s’efforce d’opérer sur sa revue à partir de 1908-1909 est-il relayé, confirmé ou contrecarré par ce monde des journaux et des revues auquel, malgré qu’il en ait, Kraus appartient ?

Circulation intermédiale de l’œuvre-corps du polémiste

En parcourant la presse germanophone de l’époque, nous pouvons observer comment les images (dessins, photographies, mais aussi quelques portraits rédigés par des critiques) représentent le rapport entre œuvre et auteur, et si elles contribuent à faire de Karl Kraus non pas une simple figure publique mais bien l’auteur d’une œuvre.

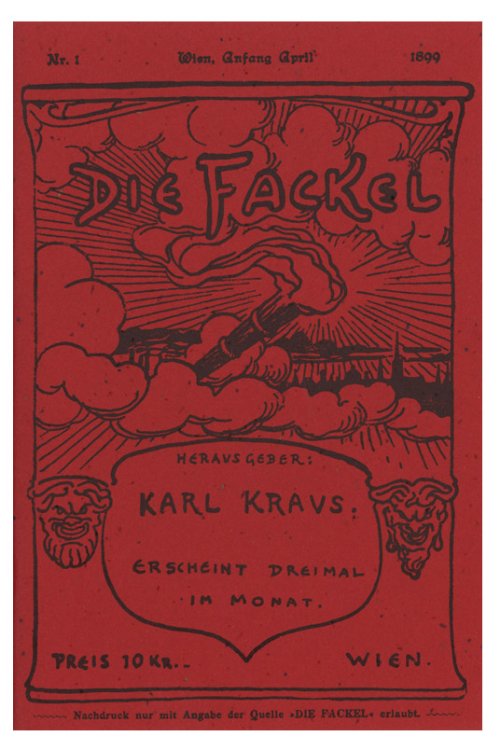

Tout d’abord, il apparaît que les journaux tendent à confondre le corps de l’auteur et l’image métonymique de la revue : le flambeau, la torche. La Fackel avait un format bien identifiable, avec ses cahiers rouges plus ou moins épais. Sa couverture initiale évoquait celle de la Lanterne d’Henri Rochefort, aussi bien par son motif lumineux (sur la Fackel, un flambeau enfumant le panorama d’une ville où l’on reconnaît Vienne) que par la typographie de ses caractères [Fig. 1]. Elle a pu être facilement parodiée, comme dans Der Pinsel [Le pinceau] d’Erwin Rosenberger (1899), réaction au pamphlet antisioniste de Kraus Eine Krone für Zion [Une couronne pour Sion, 1899] [Fig. 2]25.

Mais l’auteur ne s’efface pas facilement derrière sa revue, et il est avant tout un personnage public, dans le microcosme viennois. La posture scripturaire de polémiste semble autoriser toutes sortes d’agressions physiques sur l’auteur, au nom de ce que les contemporains appellent un « châtiment » (Züchtigung), comme le souligne le chercheur Dietmar Goltschnigg, qui dresse la liste de ces agressions et des échos qu’elles eurent dans les journaux de l’époque26. Kraus devient dès sa jeunesse, au temps du café Griensteidl, une figure de « Watschenmann », de tête à gifles – du nom de la marionnette foraine sur laquelle les badauds du Prater exerçaient leur force. Il subit évidemment plus encore d’attaques critiques, dont les plus violentes sont par exemple celles d’Alfred Kerr, qui va jusqu’aux railleries scatologiques et aux réductions zoologiques dans ses Caprichos et dans son poème de 1928 Der Polemist. Kraus y est décrit comme un insecte nuisible, un parasite27.

Les caricatures de Kraus font revenir les jeux de mots sur son nom ou la stigmatisation de son physique (il souffrait d’une malformation de la colonne vertébrale depuis l’enfance). Robert Müller brode ainsi sur le sens de l’adjectif kraus (« frisé », pour parler de cheveux)28. Carl Schmitt portraiture Kraus en pou par paronomase entre Kraus et Laus et en fait la « Freundin » homosexuelle du dégénéré Wedekind29. Stefan Großmann imagine le « petit Kraus » courbé sur son tas de journaux qu’il s’évertue depuis vingt ans à corriger en « chasseur de poux » (de coquilles), et Großmann ironise sur l’immobilisme du polémiste, pris toute sa vie dans la même rengaine : au lieu de créer une œuvre (Werk), Kraus est « der kleine Kerl mit seinem alten Werkel », « ein Werkelmann », auteur d’un « Kraus-Werkel » (Werkel : l’orgue de barbarie)30. Albert Ehrenstein, insistant sur sa petitesse physique, le compare à la fois au personnage d’E.T.A. Hoffmann Klein-Zach et à celui du conte de Grimm Rumpelstilzchen31. Stefan Großmann en fait aussi un « nain de papier », qui assemble des bribes de pensées d’autrui, ne connaît le monde qu’à travers les journaux, et a la « psychologie du nain » (un orgueil disproportionné et une volonté de revanche sur la nature, qui conduit à diminuer systématiquement autrui)32.

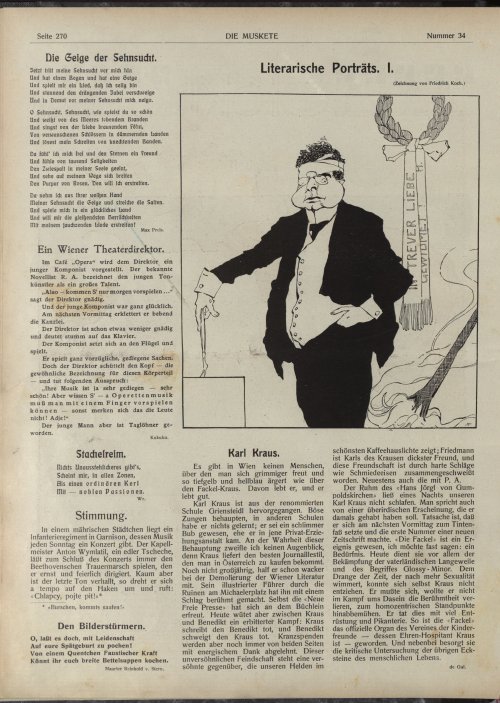

Un phénomène langagier intéressant dans ces attaques verbales est l’amalgame de la revue et du nom d’auteur dans l’expression « Fackel-Kraus », qui s’est répandue dans la presse de l’époque, pour désigner non pas « la revue de Kraus », mais l’auteur érigé lui-même en torche, et n’existant qu’à travers sa revue : « der Fackel-Kraus » (même si Carl Schmitt invente cette espèce nuisible que serait la Fackelkraus, au féminin comme die Laus, le pou). Il s’agit le plus souvent, dans cette étiquette péjorative à l’origine33, de réduire l’auteur à sa revue, d’en faire un « Lokalhumorist34 » dont la revue ne dépasse pas les murs de Vienne, mais aussi de réduire l’œuvre à la personne narcissique de l’auteur, « une curiosité locale viennoise35 ». L’auteur, auquel on suppose un tempérament fulminant, devient lui-même un flambeau qui fume. Dans une caricature de 1906, parue dans le Muskete, pendant satirique viennois du Simplicissimus munichois (mais de piètre qualité), le flambeau est à terre, et le polémiste blessé se sert de son stylo comme d’une canne36 [Fig. 3]. L’amalgame se retrouve, mais en bonne part cette fois, dans un article de Carl Dallago, critique et essayiste autrichien, quelques années plus tard : Kraus est décrit comme une source lumineuse irradiant dans l’obscurité nocturne : « Il sentit en lui quelque chose s’embraser avant d’écrire, et c’est pourquoi il appela sa revue Die Fackel – il fallait qu’il l’appelât ainsi. [...] Kraus est éclat, il est une flamme37. »

Une autre contagion de l’œuvre sur la représentation de l’auteur apparaît dans la presse et les revues littéraires de l’époque. En publiant en 1909 La Muraille de Chine, grand essai contre les hypocrisies de la morale occidentale qui inverse la hantise du « péril jaune », Kraus devient aussi lui-même, par synecdoque et allégorie, « muraille de Chine ». Ce texte donne son titre au deuxième recueil d’essais, publié par Kraus en 1910. Un article de la revue berlinoise d’avant-garde Der Sturm, en 1911, décrit Max Brod comme une taupe perdue dans les méandres de son nouveau roman, qui « soudain lève la tête et se heurte à une muraille de Chine » ; « Ses yeux, qui se sont habitués à fureter dans le noir, sont éblouis par la lumière38 ». La « muraille de Chine » solaire, c’est Kraus, rempart contre les petits romans « talentueux » (c’est péjoratif) et aveugles de Brod39. L’assimilation de Kraus à la muraille de Chine s’explique de diverses manières : pour sa résistance frontale à l’esprit de son temps, mais aussi pour la lumière – toute orientale – qu’apporte son flambeau, et enfin, dans l’essai qu’Elias Canetti lui consacrera bien plus tard, pour l’existence dans son style d’un noyau phrastique répété à l’infini, comme les pierres de la muraille de Chine, et pour le caractère cannibale de la polémique qui engloutit dans ses murailles les cadavres de ses victimes40.

L’essai de Kraus connaît en 1914 une réédition de luxe avec huit lithographies d’Oskar Kokoschka, tirée à 200 exemplaires chez l’éditeur Kurt Wolff de Leipzig41. L’histoire personnelle du peintre avec Alma Mahler se mêle au fait divers d’où part l’essai de Kraus, le meurtre d’une Américaine blanche par un blanchisseur chinois de Chinatown chez qui les enquêteurs retrouvent de nombreuses lettres de jeunes filles, pleines de désir et de fantasmes. La planche consacrée par Kokoschka au meurtre d’Elsie Siegel [Fig. 4] semble confondre l’homme qui étrangle la femme à terre avec le polémiste : le flambeau qu’il dresse haut et qui surplombe les toits et les croix des maisons catholiques de l’arrière-plan ne peut que rappeler le combat de Kraus contre la morale chrétienne et ses réflexions sur la vitalité destructrice du désir, auquel la « civilisation » fait la sourde oreille42.

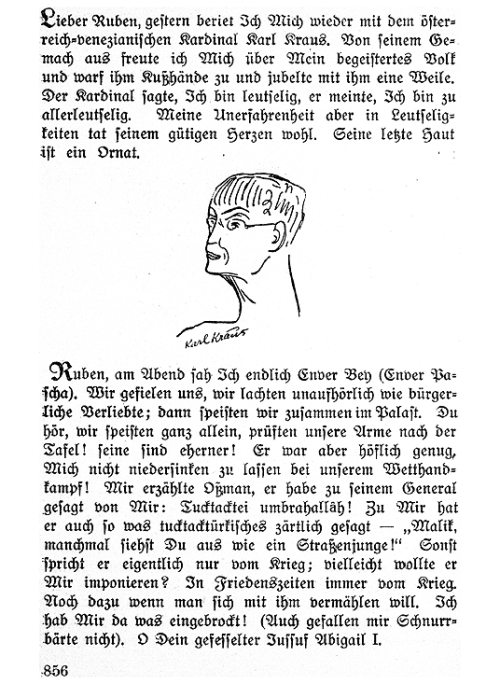

C’est une autorité morale plus qu’un écrivain qui se dégage de ces représentations. Figure viennoise par excellence, Kraus est dépeint aussi comme un sage oriental, notamment sous la plume de la poétesse Else Lasker-Schüler dans le Sturm (Berlin) puis le Brenner (Innsbruck) où elle publie les textes qui donneront naissance à son roman Der Malik. Elle y représente Kraus, dont elle était proche et avec qui elle a entretenu une longue correspondance, en « pape » qui accorde des audiences et a quelque chose à la fois d’ecclésiastique et de féminin, avec ses lèvres fines et sa frange peignée sur le haut du front. C’est le pape d’une religion orientale : « Parfois son visage prend la forme féline d’un Dalai-Lama, alors le froid s’engouffre dans la salle – de terreur. La grande muraille de Chine le sépare de ceux qui sont présents. [...]43 ». Elle propose dans un autre portrait de Kraus esquissé en 1911 (toujours dans le Sturm) que « le Dalai-Lama de Vienne » devienne ministre44. Deux ans plus tard, dans une autre lettre imaginaire, cette fois publiée dans le Brenner, et adressée au « chevalier bleu Franz Marc », elle qualifie Kraus de « cardinal austro-vénitien », insistant toujours sur ses yeux bleus perçants et le représentant de profil ou trois-quarts, plus grec que juif (dans ce roman qui porte sur ce sujet), et nu [Fig. 5]45. « Sa dernière peau est un habit » (Seine letzte Haut ist ein Ornat), écrit-elle, ce que Walter Benjamin, dans son grand article sur Karl Kraus en 1931, redira autrement en écrivant que chez Kraus, l’homme est toujours considéré comme créature, mais comme si Adam était apparu dans la Création non pas nu comme un ver mais « en livrée46 », c’est-à-dire déjà assigné à une place dans la société.

Si une œuvre se dégage, c’est donc d’abord l’œuvre-revue qu’est la Fackel, puis secondairement l’œuvre-muraille de Chine constituée par l’accumulation de pamphlets parfois parus en brochures. Mais la figure personnelle du moraliste ne s’efface jamais derrière son œuvre. Le polémiste semble encore dater de l’époque où a triomphé le « paradigme biographique » tel que l’analyse José-Luis Diaz (du début du XVIIIe à la fin du XIXe siècle) : où toute dissociation entre la vie de l’ « homme de génie » et son œuvre est supprimée. La confusion du polémiste avec son œuvre exprimée par ces métonymies du flambeau et de la muraille de Chine concerne toutefois moins la vie de l’auteur que sa personnalité, tant la persona satirique semble au plus près de la personne publique et du caractère privé qu’on lui suppose47. En 1919, Leopold Liegler affirme, dans son étude Karl Kraus und sein Werk, « L’unité accomplie de la personnalité et de l’œuvre » (die erfüllte Einheit von Persönlichkeit und Werk). L’œuvre de Kraus que mettent en scène les médias est une œuvre-corps, indissociable de la présence de l’auteur, d’autant plus que les années où Kraus revendique une place de choix dans le champ littéraire sont aussi celles où il se met à lire sur scène des parties de son œuvre, lors de lectures publiques (Vorlesungen) dont le nombre total atteindra à sa mort les 70048. Par là, il associe étroitement sa plume à sa voix, tout en réaffirmant le primat du verbe, car il ne s’agit pas d’adapter ses textes à la scène mais de les proférer depuis un bureau, texte en main.

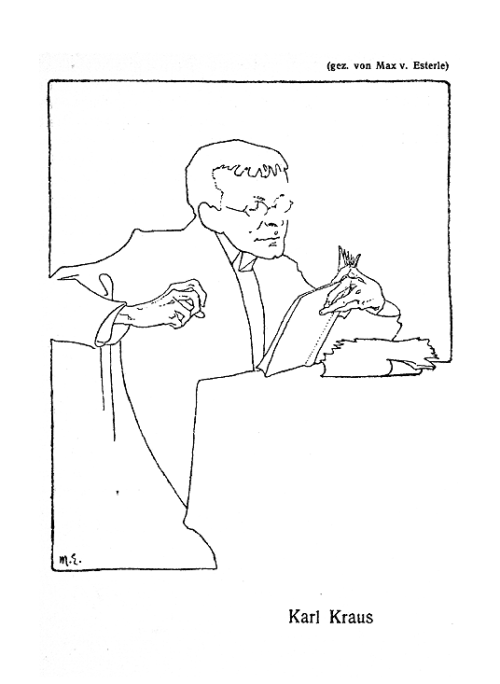

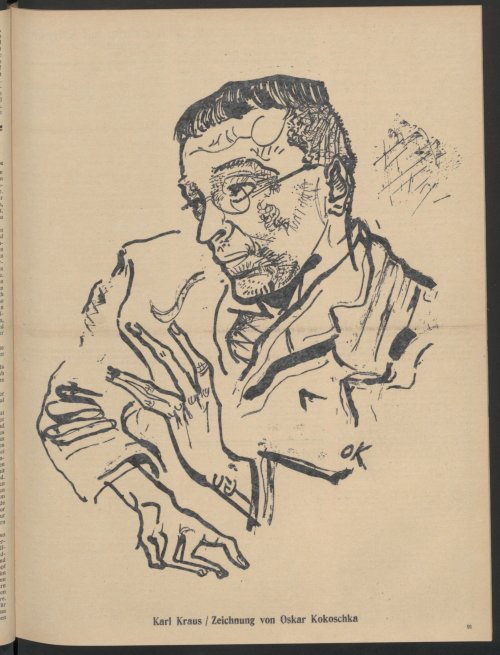

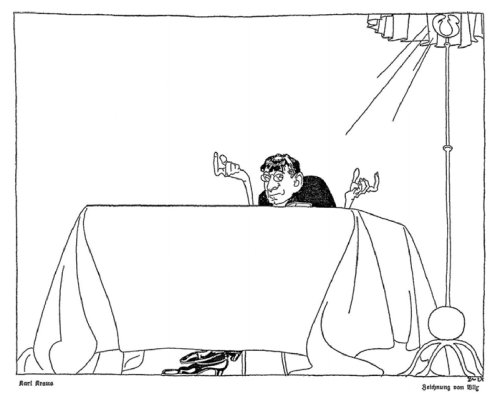

Karl Kraus s’adonne en effet à partir du 13 janvier 1910 à des soirées de lecture qui, en tant que telles, constituent une performance de l’œuvre, tout en l’intégrant à la littérature universelle, car Kraus compose pour ces occasions des programmes qui associent ses textes à ceux de Shakespeare, Goethe, la Bible, Raimund, Nestroy, etc. La 500e lecture aura lieu en avril 1929 – la dernière en novembre 1935, quelques mois avant la mort de l’auteur49. Le portrait de Kraus en conférencier (Vorleser) devient un passage obligé de la critique sur son œuvre, ainsi que de la caricature. Le compte rendu de la première lecture de Kraus à Vienne qu’écrit Mirko Jelusic dans la revue berlinoise Der Sturm, revue qui a fait allégeance à Kraus depuis son premier numéro, explique sans doute pourquoi Kokoschka place dans la main de l’étrangleur de la jeune femme le flambeau50. Le critique rappelle que Kraus a lu « Heine und die Folgen » (l’essai n’était pas encore publié), « Die chinesische Mauer », déjà célèbre (sur la question du désir sexuel et des races), et « Die Welt der Plakate » [Le monde des affiches]. Jelusic décrit le visage « fixe et menaçant » de l’orateur, ses épaules « qui se soulèvent à la manière d’un prédateur » (raubtierartig), et les mouvements des mains qui cognent sur la table, ou miment l’étranglement51. Le corps de l’auteur lisant performe l’œuvre de telle manière qu’il s’y glisse. Les mains, dit encore le critique, « donnaient forme au flot [Niagara] des paroles ». Qui visionne les films conservés de lectures ultérieures de Kraus52 ne peut qu’être effectivement frappé par l’incroyable présence de ces mains osseuses, qu’Oskar Kokoschka représente dans le dessin qu’il fait de Kraus en 1910 dans Der Sturm [Fig. 6]53. Les mains crispées sont en mouvement, comme le traduit la trace des doigts sur la manche droite. La silhouette est repliée sur elle-même, crispée, et n’est pas accompagnée de livre, au contraire de ce que met en avant le dessin de Max von Esterle pour la revue Der Brenner en 1912 : Esterle représente Kraus à la table (qui constituait dans ses lectures l’unique élément scénique), lisant ses œuvres, interposant le texte écrit entre lui et son auditoire [Fig. 7]. Kraus tenait, nous le verrons, à la présence de ce texte écrit, non pas simple aide-mémoire mais symbole même de l’indépendance de l’œuvre par rapport à l’auteur.

Malgré ce détail du dessin de Kokoschka, le Sturm a beaucoup contribué à asseoir la posture de Kraus en écrivain d’une œuvre littéraire autonome. La naissance du Sturm, prestigieuse revue artistique et littéraire des années 1910-1920, est en effet étroitement liée à Karl Kraus et à la Fackel. La une du premier numéro du Sturm, après quelques lignes de l’éditeur, est un texte important de Kraus sur le rapport entre langage et musique54. L’année précédente, en 1909, Hervarth Walden a tenté de faire exister une édition berlinoise de la revue viennoise, après avoir écrit à Kraus qu’ayant lu son recueil d’aphorismes Sprüche und Widersprüche [Dits et contredits], il le considérait comme « le meilleur écrivain allemand55 ». Kraus, pour les dix ans de la Fackel, a essayé de faire vivre en Allemagne son livre Die chinesische Mauer et sa revue, dont l’édition berlinoise est lancée par une sélection de 200 pages parues dans les numéros antérieurs de la Fackel56. Lorsque Walden fonde le Sturm, il y publie fréquemment des essais de Kraus ou des articles sur lui, annonce et recommande ses livres et les numéros de la Fackel et s’affirme régulièrement fervent partisan de la Fackel, même lorsque Kraus se sépare de ses collaborateurs – dont certains qu’il avait en commun avec Walden – et s’en prend au Sturm57. Le Sturm est la revue des peintres Kandinsky, Marc, Kokoschka, du mouvement Sécession. La présentation que Walden donne de Kraus en maître de la langue allemande et esthète de la polémique est tout à fait conforme à celle que ces peintres se faisaient de leur art, ou celle que les musiciens de la Seconde école de Vienne, héritiers de la théorie de la « musique absolue », ont partagée : Kraus a, pour ces musiciens comme pour ces peintres, incarné paradoxalement (si l’on pense que son œuvre part du commentaire de l’actualité) la théorie de l’autonomie du signe linguistique par rapport à la langue journalistique58.

Le Sturm et le Brenner compensent ainsi, dans le champ de la production culturelle restreinte, le silence relatif de la grande presse libérale. Kraus s’est plaint à de multiples reprises que celle-ci le « tue par le silence59 ». Pourtant, la presse tend bien à l’écrivain polémiste un miroir qui l’oblige à préciser ce qu’il entend par l’autonomie de son œuvre. Concurrencé par les arts graphiques et photographiques, il en tire une stimulante réaffirmation de la polémique comme art autonome, tout étonnant que cela puisse paraître.

Le polémiste face à la caricature : un photographe du réel ?

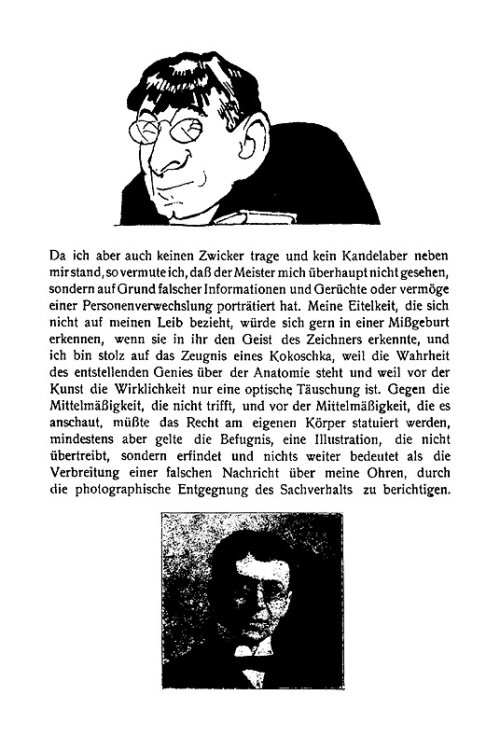

Après deux soirées de lecture autour des œuvres de Karl Kraus organisées par la revue expressionniste dirigée par Ludwig von Ficker Der Brenner, fondée en 1910 à Innsbruck (et qui constitue le pendant autrichien du Sturm allemand), une soirée de lecture est organisée à Munich le 29 mars 1913. Ragnvald Blix (1882-1958), illustrateur norvégien qui avait travaillé à L’Assiette au beurre à Paris en 1904, puis au Simplicissimus de Munich en 1907, publie alors dans le journal illustré Zeit im Bild [L’époque en images] une caricature de Kraus en Vorleser sur scène, au bureau [Fig. 8]. Kraus porte le binocle et lit, voûté, l’air fourbe, et les deux mains agitées, sous un grand abat-jour. L’accentuation des traits relève ici des clichés antisémites (oreille et nez disproportionnés, candélabre, bottes qui dépassent de sous la table). Dans sa réponse60, Kraus s’insurge contre trois points précis qui mettent en danger la posture d’écrivain qu’il construit : tout d’abord, Zeit im Bild a comparé son style à ceux des journalistes Alfred Kerr et Maximilian Harden, voisinage infâmant pour Kraus ; puis la Fackel a été confondue avec un torchon homonyme ; enfin, Blix dans sa caricature invente des éléments (binocle, bottes, candélabre), et n’obéit plus aux critères de son propre art, qui est d’exagérer un trait observable61. En particulier, Blix l’a représenté les deux mains levées, alors que Kraus insiste sur le fait qu’il tient le livre en main lors de ses lectures, car il en est « dépendant, même quand [il] le connai[t] par cœur » (« das Buch [...], von dem ich abhängig bin, selbst wenn ich es auswendig weiß62. »). Accusant les caricaturistes d’outrepasser leur champ d’expertise et de profiter des méfaits de la liberté d’expression, Kraus revendique alors « une correction photographique du contenu factuel », et publie en démenti un portrait photographique qui contredit les traits sémites que lui prêtait Blix [Fig. 9]63. Cette croyance en la réparation par la photographie peut paraître dérisoire mais elle émane d’une certaine conception de la photographie placée du côté de la polémique, pour combattre l’adversaire commun : la caricature.

Aux origines de la Fackel, la caricature semblait moins un repoussoir qu’elle ne le devint par la suite : dans Eine Krone für Zion [Une couronne pour Sion, 1898], brochure visant le feuilletoniste Theodor Herzl et le premier congrès sioniste, Kraus se comparait implicitement à un caricaturiste64. La Fackel n’a jamais été une revue illustrée mais l’inspiration débridée du début ne répugnait pas à la force du dessin satirique, comme le suggère la première couverture de la revue, ou la couverture d’un autre pamphlet de Kraus antérieur à la fondation de la revue, Die demolirte Literatur [La littérature démolie, 1896-1897] [Fig. 10].

Mais face à Blix, Kraus s’oppose désormais fermement à la caricature de presse, la distinguant du dessin social et politique. De même qu’Henry Fielding, dans la préface de Joseph Andrews, marquait sa différence aussi bien avec le roman sentimental de Richardson qu’avec le burlesque ou la farce, en se plaçant du côté de l’art satirique de Hogarth et en rejetant les caricatura italiennes, caractérisées par l’outrance et l’exagération65, Kraus distingue le grand art du dessin social de Rudolf Wilke et Olaf Gulbransson, qui ont fait le succès des premières années du Simplicissimus, et la caricature vulgaire de Ragnvald Blix66. Il compare surtout la caricature que Blix a faite de lui au portrait de Kokoschka déjà évoqué [Fig. 6], en faisant la part de la ressemblance superficielle et de la compréhension du caractère de qui est représenté : « Il [Kokoschka] peint de façon non ressemblante. On n’a reconnu aucun de ses portraits mais tous les originaux67. » Le champ littéraire et artistique restreint répondra d’ailleurs très sérieusement à cette attaque de Blix, en publiant une grande enquête critique chez les intellectuels et artistes autrichiens et allemands de l’époque qui marquera vraiment l’intronisation de l’œuvre de Kraus : Rundfrage über Karl Kraus, publiée dans trois numéros du Brenner, en juin et juillet 1913, puis en volume68. En réalité, Kraus est gêné aussi bien par l’éloge excessif du pôle esthète que par les accusations de mercantilisme et de narcissisme de la presse populaire : sacralisation de l’œuvre d’un côté, réduction de celle-ci à une activité commerciale de l’autre.

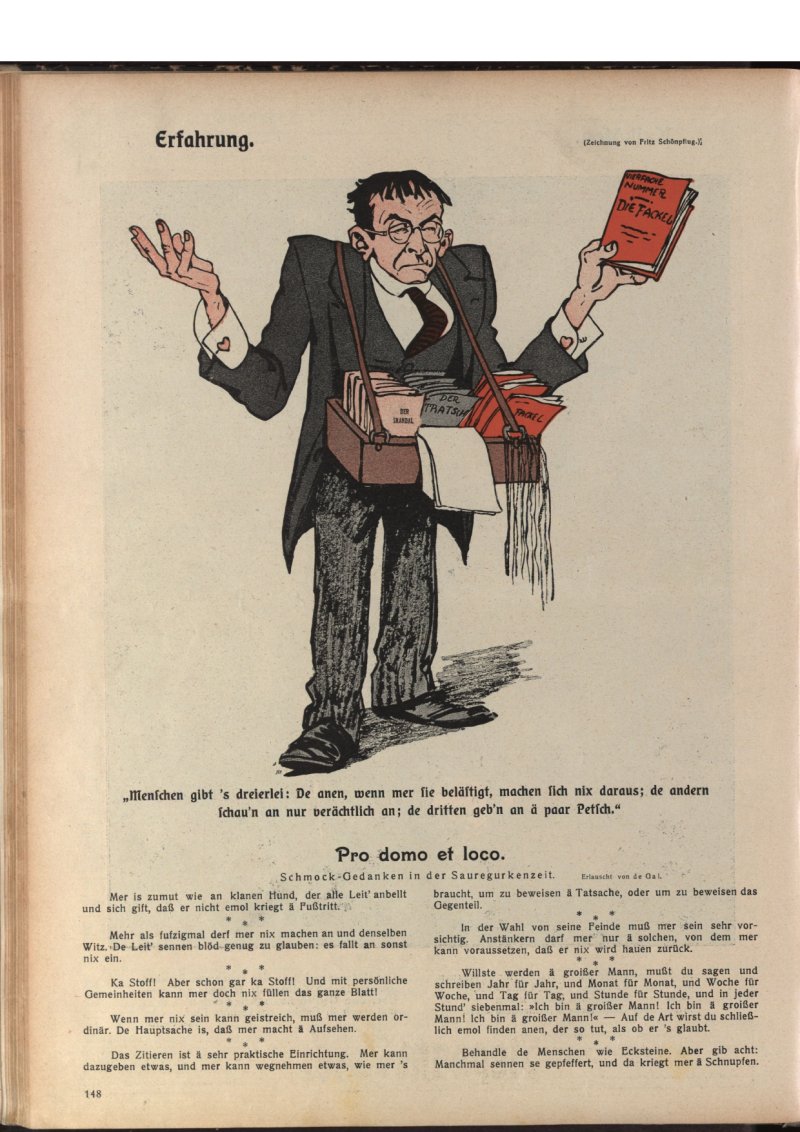

Une autre caricature de 1913, parue dans le Muskete viennois, représente Kraus en colporteur de brochures, qui vend à la criée Der Skandal, Der Tratsch [le ragot] et les cahiers quadruples de Die Fackel – car Kraus avait pris l’habitude de faire paraître moins de cahiers, mais plus volumineux (et plus chers) [Fig. 11]69. Le satiriste viennois y est ramené au type du marchand juif (« Handeljud! »), ce que Kraus analyse comme le réflexe hystérique d’une époque démasquée par sa satire, comme la tentative d’exorcisme que le diable lance au satiriste pour se défendre du miroir qu’il lui tend70. Kraus affirme solennellement que son « office est de mettre l’époque entre guillemets et de la laisser tordre son visage intime entre ces pinces, sachant bien que ce qu’elle tait le plus ne pourra être dit que par elle » ; qu’en ce qui le concerne, sa « tâche [de satiriste] est de répéter ce qui est » car « la citation et la photographie surpassent l’art satirique le plus maîtrisé71 ». De nouveau, il oppose à la caricature la photographie, non plus pour attester le réel et corriger le mensonge, mais comme image de son œuvre littéraire, fondée sur la citation : il se revendique d’un art qui se contente de citer, de mettre l’époque entre guillemets, comme la photographie capte et isole des éléments signifiants du présent. Dans la suite de sa réponse, Kraus publie sur deux colonnes en vis-à-vis des extraits du pastiche de « De Gal », qui fait de lui dans le Muskete un camelot vénal et narcissique, et un extrait dithyrambique de l’enquête du Brenner, qui le décrit en chevalier de la vérité, en pourfendeur de la corruption et en « martyr » de la liberté de la presse72.

Dans ces années où des articles de presse peuvent encore affirmer que Kraus n’a « pas de talent, mais un caractère » (Kein Talent, doch ein Charakter73), la nébuleuse critique qui s’intéresse au satiriste mélange et confond des voix qui légitiment l’œuvre et d’autres qui l’invalident, comme en atteste l’article de Kraus en juillet 1914 intitulé « Die Fackel, März, Muskete und der Simplicissimus », qui associe quatre revues à la valeur très différente, pour dénoncer justement l’immixtion de plumes illégitimes (celle de l’ancien officier autrichien Roda Roda) dans une revue comme le Simplicissimus. Kraus cite des lettres que lui ont adressées les éditeurs prestigieux Ludwig Thoma et Albert Langen, qui s’innocentent de toute responsabilité en l’affaire74.

Mais Kraus contribue aussi à certains malentendus sur la nature de son œuvre, notamment dans son rapport à la photographie. S’il vitupère, en bon défenseur de l’autonomie du texte et de la littérature, contre trois usages contemporains de la photographie, la photographie instantanée de presse, la photographie promotionnelle des écrivains et la photographie retouchée, il pratique lui-même des compositions textes-photographies qui sont comprises par certains contemporains comme des caricatures.

Kraus analyse la vogue de la photographie instantanée de presse, censée capter l’événement dans sa vérité, comme l’incarnation du mythe du « progrès » technique : « Le progrès est un photographe de presse, écrit-il ironiquement. Sans lui, l’instant où le roi de Saxe, après la visite d’une usine de soda, regagne sa voiture serait irrémédiablement perdu75. » L’ironie de Kraus s’adresse aux usages politiques de la photographie instantanée et à son rapport vicié à l’événement, elle qui prétend suppléer au compte rendu ou lui être supérieure dans son rapport à la vérité. Le caractère de preuve du document se dissout dans l’absurde cercle constitué par le rapport de la presse à la croyance populaire. Le progrès technique ne s’accompagne d’aucun progrès de l’imaginaire ni de l’esprit (sans parler de la vie politique en elle-même). La gravure de presse versait dans l’hypersymbolique, tandis que la photographie instantanée joue sur l’infrasignifiant : « Ce serait un tourment d’ignorer que [...] Taft ouvre plus grand la bouche que Roosevelt lorsqu’il répond au salut de la foule76. »

D’autre part et dans la lignée des Goncourt faisant la satire du Panthéon-Nadar77, Kraus raille les photographies d’écrivains qui contribuent à prolonger le mythe de l’homme-et-l’œuvre dans une marchandisation populaire bien comprise de l’aura de la littérature. Dans une polémique intéressante qui court de 1914 à 1915, Kraus organise un dispositif citationnel et satirique autour du livre des éditions Staackmann publié en 1913 Taschenbuch für Bücherfreunde [Livre de poche pour bibliophiles], composé d’images d’écrivains photographiés en pied dans leur lieu de villégiature, leur décor intérieur, leurs relations privées, et ainsi rapprochés de manière illusoire de leurs lecteurs78.

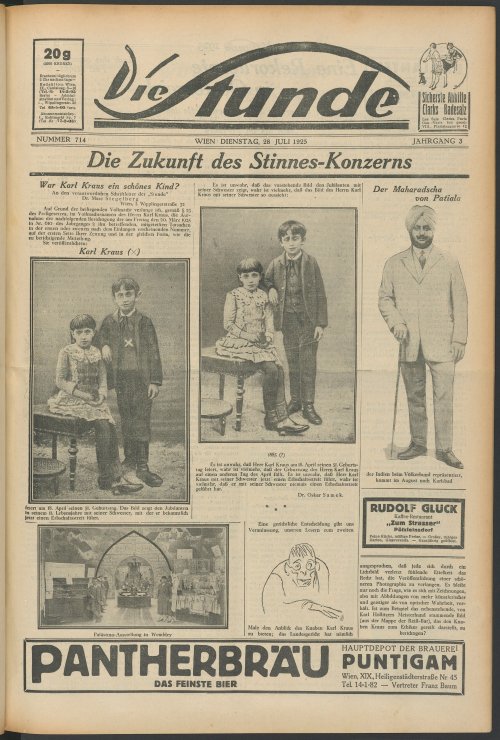

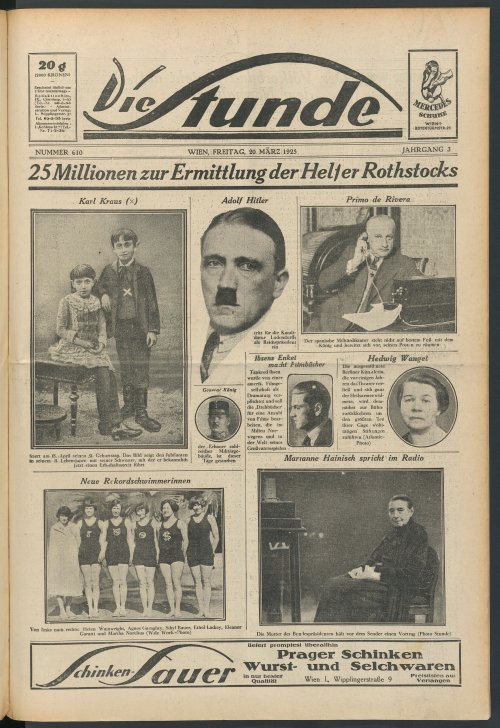

Mais le pire de l’époque moderne est emblématisé pour Kraus par la photographie retouchée, qui dévoie à la fois la photographie et la caricature. Un épisode l’illustre de manière exemplaire lorsqu’en 1925 un quotidien illustré viennois à scandales, un de ceux qui ont donné naissance au concept de « journalisme revolver », Die Stunde, publie en une l’image retouchée de Kraus enfant avec des oreilles allongées – juxtaposée à une photographie de Hitler, et à une troisième de Primo de Rivera79 [Fig. 12]. S’ensuit une série d’échanges polémiques, où Kraus tente d’expliquer ce qu’est la satire par rapport à la photographie retouchée, et ce que doit être une caricature80, et où Die Stunde répond en ironisant sur le physique de l’auteur mais aussi sur le fait qu’une caricature [Fig. 13] peut être au moins aussi corrosive qu’une photographie retouchée81.

Ces différentes confrontations permettent à Kraus d’élaborer une esquisse d’œuvre phototextuelle82, et plus largement d’intégrer une réflexion sur l’image à sa poétique83. Si la photographie prétend attester du réel, elle est mythe et entretient les besoins factices créés par le journalisme ; mais si elle sert à citer le réel sans le déformer, à des fins satiriques, elle est un modèle pour le polémiste : « Prélever en découpant le réel – telle est ma devise84 ! » Kraus recourt à la photographie dans une perspective satirique, comme citation documentaire, au même titre qu’il isole et cite des bribes de discours. Il se heurte toutefois à des barrières juridiques différentes et doit, pour utiliser les photographies dans ses lectures publiques comme dans sa revue, batailler contre les interdictions par décrets de police. Son argument est que la photographie (prélevée parmi d’autres évoquées dans son texte) devient chez lui une citation à « valeur esthétique et critique », servant d’emblème, au sein d’une « œuvre scientifique autonome85 ». Pour introduire la troisième partie de sa soirée de lecture du 27 mai 1914 au Großen Beethovensaal de Vienne, où il propose un montage d’essais associés à des images qu’il projette (essais et images parus dans la Fackel entre 1908 et 1914), Kraus explique :

Quand la vie s’achève, le satiriste et le caricaturiste ont déjà démissionné depuis longtemps. Moi, je me tiens au chevet de l’époque à l’agonie, avec à mes côtés le reporter et le photographe. Celui-là connaît les dernières paroles qu’elle prononce, celui-ci conserve son dernier visage. Quant à son ultime vérité, le photographe s’en fait encore une meilleure idée que le reporter. Mon office ne fut que l’estampage d’un estampage. J’ai pris en charge des bruits et les ai redits à ceux qui n’entendaient plus. J’ai recueilli des visages et les ai montrés à ceux qui ne voyaient plus. Mon office fut de mettre l’époque entre guillemets, la laisser se tordre sous la pression et les pinces, sachant bien que ce qu’elle tait le plus, elle seule pourrait le dire. Non pas exprimer ce qui est, mais le répéter. Imiter les apparences. Citer et photographier. Et reconnaître les phrases toutes faites et les clichés comme les fondements d’un siècle86.

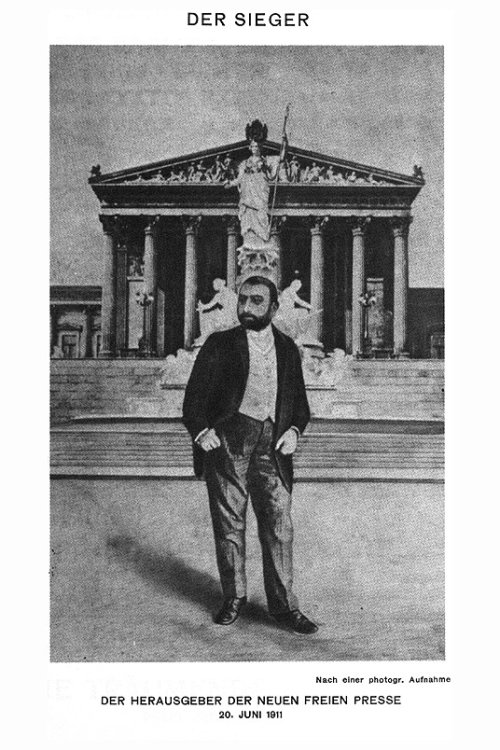

Kraus introduit alors les images, comme autant de visions qui s’animent de la société viennoise au seuil de l’Apocalypse. Parmi celles-ci, le public viennois pouvait retrouver le photomontage « Der Sieger » [Le vainqueur], que Kraus avait consacré à Moritz Benedikt, patron de la Neue Freie Presse, le grand journal libéral et intellectuel viennois, en 1911 [Fig. 14]87.

La photographie de Moritz Benedikt est prise à une photographie de groupe, et insérée à une carte postale du Reichsrat à Vienne (le Parlement actuel), devant lequel se dresse la statue de Pallas Athéna, déesse de la guerre. Celui qui avait contribué, en publiant les faux documents fournis par l’historien Heinrich Friedjung, à la crise politique et internationale de 1908, et avait poussé à une « guerre de défense » dans les Balkans88, se retrouve ici adoubé ironiquement dieu de la guerre et dénoncé sérieusement comme chef du Parlement. Le photomontage exhibe aussi l’orgueil du directeur de la NFP, et sa posture narcissique dans la presse autrichienne89. Voir dans ces photographies – et en particulier dans ce photomontage du « Vainqueur » – des caricatures, c’est pour Kraus un véritable contresens : « Les lecteurs ne comprennent toujours pas qu’il s’agit d’une citation photographique de la réalité, et que cette reproduction tire précisément sa valeur du fait que ce qui pourrait être une caricature n’en est pas une90. » S’il y a bien une part d’invention dans l’association des deux images, l’ensemble ne forme pas une « œuvre d’art, mais un simple cauchemar d’après une photographie91 ». Lorsqu’en 1925, Kraus fera l’objet des attaques de Die Stunde, c’est encore cette photographie de Benedikt qui servira de point de comparaison, le torchon accusant Kraus d’avoir lui-même introduit à Vienne la pratique de la photographie retouchée à des fins malveillantes, et Kraus tâchant de faire à nouveau « comprendre la différence qu’il y a entre une citation littérale, dont l’exactitude conditionne l’effet satirique, et une déformation de la lettre pour provoquer un tel effet, sans même tenir compte de la différence éthique des motivations92 ».

Le montage chez Kraus, même dans ce cas où il s’agit de photographies, ne se comprend pas sans les textes polémiques qui les accompagnent, c’est pourquoi la notion de phototexte est plus adéquate que celle de « montage photographique ». Cette pratique du phototexte et de la performance scénique associant texte et projection d’images débouchera sur Die letzten Tage der Menschheit, dont l’édition de 1918-1919 (Akt-Ausgabe) contient plusieurs photographies, notamment celle, placée en frontispice du cinquième acte, de Cesare Battisti assassiné qui avait été diffusée pendant la guerre en carte postale de propagande93.

La critique se fera le relais de l’opposition développée par Kraus entre caricature et photographie : les critiques bienveillants à l’égard de la polémique krausienne parleront de « photographie », les autres de « caricature ». Le topos de la photographie « vraie », contre la méchante caricature, apparaît par exemple, après-guerre, sous la plume de la germaniste française Germaine Goblot : Kraus a-t-il caricaturé Alfred Kerr qui avait écrit des articles et des poèmes nationalistes et bellicistes pendant la guerre sous le nom de « Gottlieb » ? Goblot assure qu’après vérification, Kraus n’a fait qu’une photographie fidèle à la vérité94.

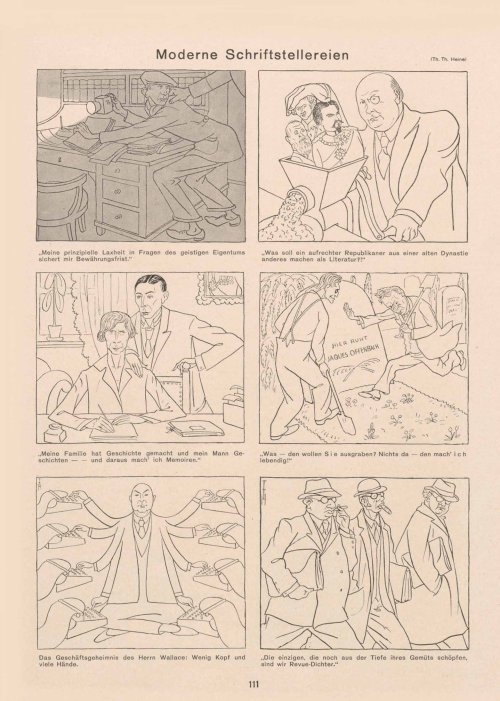

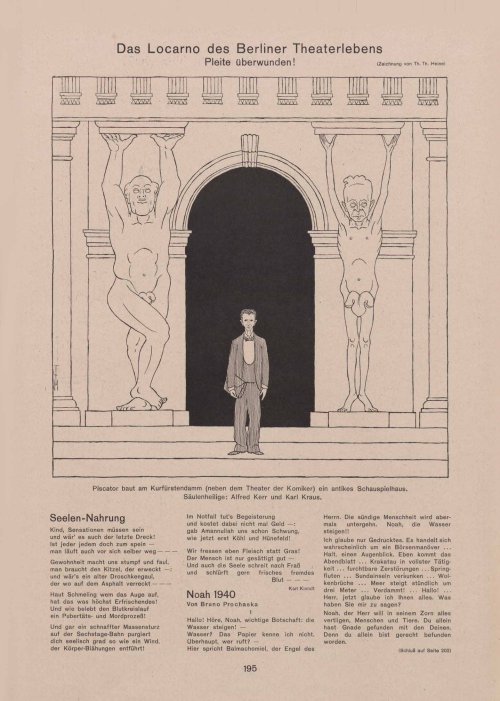

Pour conclure, l’œuvre de polémiste telle que Kraus a pu la construire dans ces années 1908-1914 se conçoit donc bien dans l’interface et la confrontation entre plusieurs médiums (photographie de presse, sous tous ses aspects, caricature, dessin de presse social, texte), afin de s’en dégager et de prétendre à l’autonomie littéraire sans pour autant verser dans l’esthétisme. La collaboration de Kraus avec le Sturm renforce la dimension autotélique et réflexive de l’artiste du langage, le rend particulièrement sensible aux enjeux visuels et graphiques. On ne peut pourtant négliger un autre pan de cette « œuvre-de-polémiste », sa dimension pragmatique, qui a débouché sur des coups politiques et juridiques, comme l’éviction du patron du journal Die Stunde, Békessy, ou la loi sur les annonces dans les journaux, votée au début de la Première République autrichienne, qui obligeait la presse à signaler les articles et annonces payés. Il faut aussi rappeler l’interventionnisme de Kraus sous la forme de canulars visant à ce que la presse exhibe d’elle-même son indigence, par l’action du « Grubenhund », le faux lecteur qui envoie aux journaux des lettres absurdes mais qui sont prises au sérieux et publiées95. Enfin, Kraus semble se détacher dans les années 1920 du modèle de l’œuvre littéraire constituée par des livres autonomes, pour privilégier ses cycles de lecture (Vorlesungen) où il recompose aussi bien son œuvre à lui que celle d’Offenbach ou de la littérature universelle (Schiller, Goethe, Shakespeare, Raimund, Nestroy ...). Les caricatures que le grand dessinateur du Simplicissimus Th. Th. Heine consacre à Kraus en 1928-1929 ne font plus référence à l’aspect du flambeau (flamme ou brochure) mais directement à la posture d’homme de scène – scène théâtrale et politique – que Kraus a adoptée en s’opposant au critique dramatique et versificateur patriotique Alfred Kerr, ou au metteur en scène Max Reinhardt, son concurrent dans la « renaissance d’Offenbach » [Fig. 15 et 16].

Notes

Jacqueline Lalouette, Jean Jaurès. L’assassinat, la gloire, le souvenir, Paris, Perrin, 2014, p. 17-26. Elle relativise la portée des injures et polémiques de presse visant Jaurès, « noyées dans des pages de grand format, très denses », et qui avaient un effet moindre que les caricatures.

Voir Sigurd Paul Scheichl, Leo A. Lensing et Heinz Lunzer, « Die Fackel, ein Anti-Medium », in Heinz Lunzer, Victoria Lunzer-Talos et Marcus G. Patka (dir.), « Was wir umbringen ». Die Fackel von Karl Kraus, Vienne, Mandelbaum, 2006, p. 106-125. 1902 est l’année de création du quotidien viennois anticorruption Die Zeit. À partir de là, Kraus s’attaque moins aux scandales en eux-mêmes qu’à la corruption du langage dans la presse. Sa Fackel, de Medium qu’elle était malgré tout, devient Anti-Medium : elle se détache de l’actualité, cesse de publier des annonces, espace ses parutions, complexifie son style, intègre à partir de 1906 des aphorismes ...

Karl Kraus, Die Fackel (dorénavant abrégé F suivi du numéro de revue), n° 368-369, février 1913, p. 33 : « Die Fackel ist keine Zeitung, sondern ein periodischer Vorabdruck aus Büchern, [...] ». La revue est numérisée : https://fackel.oeaw.ac.at/ [consulté le 29 novembre 2024]

Vienne, Leipzig, L. Rosner, 1908.

Munich, Albert Langen, 1910, avec de nombreuses rééditions.

Leipzig, Kurt Wolff, « éditions des écrits de Karl Kraus », 1919.

Vienne, Leipzig, éd. Die Fackel, 1922.

Vienne, Leipzig, éd. Die Fackel, 1929.

Rééditions dans Kraus, Schriften, vol. 1 à 7, éd. Wagenknecht, Francfort s/Main, Suhrkamp, 1987-1989.

Voir l’appareil critique de Christian Wagenknecht, in Literatur und Lüge, Schriften, vol. 3, op. cit., p. 339-352. Et Sigurd Paul Scheichl, « “Kultur und Presse”. Ein Archivbericht » [« Culture et presse ». Un rapport d’archives], Kraus-Hefte, n° 2, avril 1977, p. 1-16.

Outre ces recueils, Kraus publie en brochures quelques-uns de ses essais longs, trois volumes d’aphorismes, dont certains ont été publiés dans la Fackel sous une rubrique spécifique, mais dont d’autres sont tirés des essais ; des recueils de « paroles en vers » (Worte in Versen), faisant glisser l’essai vers le poème ; et sa grande pièce « pour Martiens » Les derniers jours de l’humanité.

Trois volumes d’aphorismes : Sprüche und Widersprüche (1909), Pro domo et mundo (1912) et Nachts (1918), réunis dans Aphorismen (Schriften, vol. 8, 1986). Cinq volumes de Worte in Versen entre 1916 et 1920, réunis dans Gedichte (Schriften, vol. 9, 1989).

Karl Kraus, « Aus dem Papierkorb » [De la corbeille à papier], Literatur und Lüge, op. cit., p. 44-56.

Maximilian Harden, Köpfe, vol. 1, Berlin, Reiss, 1910. Le volume contient les portraits de Guillaume II, Bismarck, l’Impératrice-Frédéric, Holstein, Johanna Bismarck, Stoecker, Waldersee, Richter, Galliffet, Ibsen, Böcklin, l’actrice Charlotte Wolter, Menzel, Mitterwurzer, Zola, Lenbach et Matkowsky. Trois autres volumes suivront (jusqu’en 1924), avec de nombreuses rééditions.

Karl Kraus, « Der Freiherr » [Le baron], Literatur und Lüge, op. cit., p. 155 : « das Buch des Herrn Harden [ist] die Leistung des Buchbinders […], der der Welt beweist, wie wesenlos die Gedanken zerflattern, die ein geschminkter Archivar für die Woche erschwitzt hat. »

Karl Kraus, « Heine und die Folgen » [Heine et les conséquences] (avril 1910), in Untergang der Welt durch schwarze Magie (Schriften, vol. 4), p. 185-210, tr. fr. partielle in Cahier de l’Herne Karl Kraus, dir. Éliane Kaufholz, 1975, p. 52-64 ; tr. angl. complète et annotée in Jonathan Franzen, Paul Reitter et Daniel Kehlmann, The Kraus Project, New York, Farrar, Straus & Giroux, 2013, p. 3-132.

Karl Kraus, « Heine et les conséquences », tr. citée, p. 55 ; « Heine und die Folgen », texte cité, p. 189 : « [...] Verbrämung mit dem Geist, den sie der Literatur abgezapft hat und den sie durch die lokalen Teile und alle andern Aborte der öffentlichen Meinung schleift. »

Karl Kraus, « Warnung vor der Unsterblichkeit » [Attention à l’immortalité] (mai 1913), Literatur und Lüge, op. cit., p. 330 (sur les récits feuilletonants de Schnitzler).

Karl Kraus, « Heine et les conséquences », tr. citée, p. 57 ; « Heine und die Folgen », texte cité, p. 192 : « Es erscheinen Feuilletonsammlungen, an denen man nichts so sehr bestaunt, als daß dem Buchbinder die Arbeit nicht in der Hand zerfallen ist. »

Ibid. « Was vom Stoff lebt, stirbt vor dem Stoffe. Was in der Sprache lebt, lebt mit der Sprache. »

Esthète au sens où la forme prendrait le pas sur le fond : l’ornement sur le sujet (ce qu’il reproche à Heine et à la latinité frivole, au tout début de « Heine et les conséquences », tr. citée, p. 52). Un aphorisme dit : « Mot et substance – c’est le seul lien auquel j’aie jamais tendu dans la vie. » Karl Kraus, La Nuit venue (Nachts, 1918), tr. Roger Lewinter, Paris, Lebovici, 1986, rééd. Ivrea, 2018, p. 160. « Wort und Wesen – das ist die einzige Verbindung, die ich je im Leben angestrebt habe. » Nachts, op. cit., 1918, p. 177.

Karl Kraus, « Druck und Nachdruck » [Impression et réimpression] (« Nachdruck nur ohne Quellenangabe gestattet ! », décembre 1909), Untergang der Welt..., op. cit., p. 107 sq. : « Wenn ich ihr sagte, daß ich an drei Seiten eine Stunde und an einer Zeile drei Tage arbeite, diese sprachverlassene Zeit würde es unverständlich finden. Und wenn ich ihr verriete, daß ich um einer Konjunktion willen, die mir während des Druckes zu mißfallen beginnt, die halbe Auflage vernichten lasse, so würde sie sagen, dies sei närrisch, denn sie, auf die es doch ankomme, bemerke den Unterschied sowieso nicht, und ich solle Zeit und Geld an populärere Bestrebungen wenden. Nun kann man freilich über religiöse Angelegenheiten nicht streiten, und die Zeit muß sich damit abfinden, daß einer, der sich als einen Todfeind des Ästhetentums gibt, das Geheimnis eines Doppelpunkts für wichtiger hält als die Probleme der Nationalökonomie. » Ma traduction, comme dans les extraits suivants lorsqu’aucun nom de traducteur n’est mentionné.

Karl Kraus, « Recht und Pflicht, mich totzuschweigen » [Droit et devoir de m’anéantir par le silence] (« Bitte um Totschweigen », mars 1912), in Untergang der Welt..., op. cit., p. 122 : « Wie ist es nur möglich, daß man drei Seiten in einer Stunde schreibt und — wenns fertig ist — zu einer Zeile davon drei Tage braucht ? »

Karl Kraus, F 360-362, 7 novembre 1912, p. 4, sous forme d’un long aphorisme dont voici le début : « Was mir und jedem Schätzer von Distanzen einen tätlichen Überfall auf mich peinlich macht, ist die Verstofflichung der Satire, die er bedeutet. Anstatt dankbar zu sein, reinkarniert sich das, was mir mit Mühe zu vergeistigen gelang, wieder zu leiblichster Stofflichkeit, und der dürftige Anlaß schiebt sich vor, damit mein Werk nur ja auf ihn reduziert bleibe. » Tr. Roger Lewinter, La Nuit venue, op. cit., p. 28 : « Ce qui, pour moi et pour tout appréciateur de distances, rend une voie de fait contre moi embarrassante, c’est la matérialisation qu’elle signifie de la satire. Au lieu d’en être reconnaissant, ce que j’ai réussi avec peine à spiritualiser se réincarne en matérialité la plus grossière à nouveau, et l’indigente occasion se met en avant, pour que surtout mon œuvre reste bien réduite à elle. »

Der Pinsel, dir. Erwin Rosenberger, juin 1899. Reproduit in Dietmar Goltschnigg (éd.), Karl Kraus im Urteil literarischer und publizistischer Kritik: Texte und Kontexte, Analysen und Kommentare, vol. 1, 1892-1945, Berlin, Erich Schmidt, 2015, p. 28.

Dietmar Goltschnigg, op. cit., p. 45-60.

Ibid., p. 49.

Robert Müller se justifie de cette pratique en disant imiter Kraus qui avait joué sur le nom de Bierbaum, un ami de Harden, en le transformant en Bierbaumbach. Ibid., p. 264-265. Robert Müller, « Karl Kraus oder Dalai Lama. Der dunkle Priester » (Torpedo, Monatsschrift für grossösterreichische Kultur und Politik, Vienne, avril 1914, n° 1).

Carl Schmitt (anonyme), « Die Fackelkraus », paru dans le Bestiarium Literaricum de Franz Blei (1ère éd. Munich, Georg Müller, 1920, rééd. avec des lithographies de Gulbransson, Th. Th. Heine et Rudolf Großmann, Berlin, Rowohlt, 1922). Ibid., p. 342. Kraus avait organisé les mises en scène privées de la pièce de Frank Wedekind Die Büchse der Pandora en mai et juin 1905, à Vienne, pièce qui fit scandale. Schmitt est désigné dans la préface du « bestiaire » comme « Dr. Negelinus ». Il partageait avec Blei le projet d’un « renouveau catholique » contre le déclin des mœurs et des valeurs de la République de Weimar (voir Dietmar Goltschnigg, ibid., p. 51).

Stefan Großmann, « Der Läusesucher » (Neues Wiener Journal, 8 décembre 1922), in ibid., p. 354.

Albert Ehrenstein, « Der „heilige Apokalypsus“ » (Die Gefährten, août 1920), in ibid., p. 317-329 et voir p. 51.

Stefan Großmann, « Der Papierzwerg » (Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, 26 février 1923), in ibid., p. 355-357. Il insiste sur l’origine de la famille de Kraus, qui venait de Gitschen en Bohème et sur l’origine de la fortune familiale, une usine de papier.

Le critique Moritz Lederer rappellera en 1954 les connotations de l’expression : « Der „Fackelkraus“: so nannten ihn, wenn sie überhaupt ihn nannten, die Neckischen, die Zynischen, die Ignoranten. Der „Fackel-Kraus“: das sollte, sofern er nicht totgeschwiegen wurde, wenigstens als Stigma wirken. » (« Le “Fackelkraus” : ainsi le nommaient-ils – quand ils le nommaient – les moqueurs, les cyniques, les ignorants. Le “Fackel-Kraus” : cela devait au moins faire l’effet d’un stigmate, puisqu’il n’était pas tué par le silence. » Ibid., vol. 2, p. 201 (Moritz Lederer, « Das war der „Fackel-Kraus“ », Deutsche Rundschau, 1954, n° 80).

Stefan Großmann, « Der Papierzwerg », ibid., vol. 1, p. 355 : un humoriste local aussi bien qu’un humoriste « de café ».

« eine Wiener Lokalangelegenheit », selon l’expression de Roda Roda, « Der Fackelkraus » (März, Munich, 16 mai 1914), in ibid., p. 271. Roda Roda fait de Kraus un personnage narcissique, aux intérêts purement viennois et qui ne lit que Weininger et la Neue Freie Presse. On retrouve ce portrait du polémiste en narcisse dans la pièce satirique de Franz Werfel Spiegelmensch (Munich, Wolff, 1920), ibid., p. 347 : « Ich will unter die Propheten gehn, [...]. Ich will den Stadtklatsch zu einem kosmischen Ereignis machen und die kosmischen Ereignisse zu einem Stadtklatsch. » (« Je veux compter parmi les prophètes. [...] Je veux transformer le potin urbain en un événement cosmique et les événements cosmiques en potins urbains. »)

Die Muskete. Humoristische Wochenschrift (Vienne, 1905-1941), 24 mai 1906, « Literarische Porträts », dessin de Friedrich Koch et portrait satirique de « de Gal ». Sur ce journal, voir Murray G. Hall et al., Die Muskete: Kultur- und Sozialgeschichte im Spiegel einer satirisch-humoristischen Zeitschrift, 1905-1941, Vienne, Tusch, 1983. « De Gal » était le nom de plume de Karl Huffnagl – qui avait adopté pour nom civil Karl Paumgartten (1872-1927) –, archiviste et auteur antisémite, qui publia aux éditions Leopold Stocker (Graz) deux pamphlets antisémites, Judentum und Sozialdemokratie [Judaïsme et socialdémocratie, 1920] et Juda: kritische Betrachtungen über das Wesen und Wirken des Judentums [Juda : considérations critiques sur l’essence et l’influence du judaïsme, 1921] et un troisième essai völkisch, militariste et raciste, Repablick: eine galgenfröhliche Wiener Legende aus der Zeit der gelben Pest und des roten Todes [Repablique : une légende viennoise grinçante de l’époque de la peste jaune et de la mort rouge, 1924].

Carl Dallago, « Karl Kraus, der Mensch » [Karl Kraus, l’homme], Der Sturm, 3e année, n°115/116, juin 1912.

Der Sturm (1911, n° 68, « Bubenstreiche », signé « Trust ») prend la défense de Kraus contre les attaques de Franz Pfemfert et de ses collaborateurs dans Die Aktion et tape particulièrement fort sur Max Brod : « Er [Brod] sollte jedes Jahr seinen Band Novellen herausgeben und sich liebevoll in Details versenken. Da hebt er plötzlich den Kopf und stösst gegen eine chinesische Mauer. Die Augen, die sich gewöhnt haben, im Dunkel zu suchen, sind vom Licht geblendet. » « Die Sonne scheint und die chinesische Mauer steht » (« Chaque année il [Brod] publiait invariablement son recueil de nouvelles et se plongeait avec délices dans les détails. Et là, voilà qu’il lève la tête et se cogne contre une muraille chinoise. Ses yeux, habitués à chercher dans le noir, sont aveuglés par la lumière. » « Le soleil brille et la muraille de Chine se dresse »).

Max Brod devait rester célèbre dans l’histoire littéraire pour son amitié avec Kafka et son rôle d’exécuteur testamentaire, mais il était alors un romancier en vue de la scène pragoise, l’auteur des Jüdinnen [Les Juives, 1911]. Brod, en donnant en 1911 son appui à Alfred Kerr, qui avait relancé la revue Pan, devint lui aussi une cible de Kraus. Voir Karl Kraus, « Der kleine Pan stinkt noch », F 324-325, 2 juin 1911 ; et Max Brod, « Ein mittelmäßiger Kopf. Betrachtungen über Essayismus und Polemik gegen Karl Kraus » [« Une tête médiocre. Considérations sur l’essayisme et polémique contre Karl Kraus »], Die Aktion, 3 juillet 1911, cité in F 326-328, 8 juillet 1911, p. 35.

Elias Canetti, « Karl Kraus, école de la résistance » (« Karl Kraus, Schule des Widerstands », 1965), tr. Yves Kobry in Karl Kraus, La Littérature démolie, Paris, Payot & Rivages, 1990, rééd. Rivages poche, 1993, p. 26 sq.

Voir par exemple Karl Kraus, « Eine Prostituierte ist ermordet worden (Juli 1913) » [Une prostituée a été assassinée], F 378-380, p. 59 ; repris et modifié in Untergang der Welt durch schwarze Magie, op. cit., p. 308-320.

« Manchmal nimmt sein Gesicht die Katzenform eines Dalai-Lama an, dann weht plötzlich eine Kühle über den Raum – Allerleifurcht. Die große chinesische Mauer trennt ihn von den Anwesenden. » Else Lasker-Schüler, « Karl Kraus », Der Sturm, 1910, 1ère année, n° 12 ; Der Brenner, 15 juin 1913, n° 18 : « Rundfrage über Karl Kraus » [Enquête sur Karl Kraus]. Repris in Dietmar Goltschnigg (éd.), op. cit., vol. 1, p. 212-213 (« Der „Papst“ »).

Else Lasker-Schüler, « Lettre de Norvège » (adressée à Herwarth Walden), Der Sturm, 1911, n° 80.

Else Lasker-Schüler, « Der Malik. Briefe an den blauen Reitter Franz Marc », Der Brenner, 1er juillet 1914, 4e année, 2e semestre, n° 19. Else Lasker-Schüler, Der Malik, Berlin, Cassirer, 1919. Le dessin n’est pas repris dans le roman, qui a été traduit en français : Le Malik. Une histoire d’empereur, tr. Geneviève Capgras et Silke Hass, Paris, Fourbis, 1994. En revanche, Kraus y apparaît à plusieurs reprises sous les traits du « cardinal », il est directement cité et l’auteure reproduit des lettres qu’elle lui a envoyées, autour d’un projet de journal qu’elle voulait publier sous le titre Les Juifs sauvages (ibid., p. 17).

Réf. Walter Benjamin, « Karl Kraus » (1931), in Œuvres, vol. 2, tr. Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2000, p. 228-273, ici p. 235.

La notion de persona satirique désigne le « je » qui s’exprime dans le texte satirique et qu’il conviendrait de distinguer de l’auteur. Elle a été introduite par Maynard Mack (« The Muse of Satire », The Yale Review, 1951) et W.S. Anderson (Essays on Roman Satire, Princeton, 1982). Voir Jon W. Iddeng, « Juvenal, satire and the persona theory: some critical remarks », Symbolae Osloenses, 2000, 75: 1, p. 107-129.

Voir sur le site web de la Wienbibliothek im Rathaus le fonds d’archives consacré à « Karl Kraus – Der Vorleser », qui regroupe notamment les programmes de ces soirées.

La première lecture a lieu à Berlin, dans les salons de l’éditeur Cassirer. Kraus lit des extraits de Sprüche und Widersprüche (son premier recueil d’aphorismes) et de Die chinesische Mauer.

Mirko Jelusic, « Die Wiener Vorlesung Karl Kraus », Der Sturm, 1ère année, n° 12, mai 1910, p. 94.

Ibid. : « Außerordentlich fesselnd war es, den Vorlesenden zu beobachten. Wie sein Gesicht starr und drohend wurde; wie seine Schultern sich raubtierartig hoben; wie seine Rechte in kurzen Rucken üben den Tisch zuckte, sich ballte, sich um eine unsichtbare Gurgel zu krallen schien, den Niagara von Worten gestaltete, der auf die atemlos horchenden Menschen niederbrauste, bis zu jenem titanenhaften Schluß in dem die angestaute Hochflut sich befreit und majestätisch ausbreitet: [...] »

Karl Kraus, Aus eigenen Schriften, film d’Albrecht Viktor Blum.

Oskar Kokoschka, « Karl Kraus », Der Sturm, n° 12, mai 1910. Ce dessin fait partie d’une série de Menschenköpfe, qui sera éditée séparément en 1916 aux éditions du Sturm (Berlin).

Karl Kraus, « Die Operette », Der Sturm, n° 1, 3 mars 1910, p. 1-2 ; tiré de « Grimassen über Kultur und Bühne » [Grimaces au sujet de la culture et de la scène], F 270-271, 19 janvier 1909, p. 1-18, repris dans le recueil de 1910 Die chinesische Mauer. Ce texte a aussi donné lieu à plusieurs aphorismes sur le caractère non mimétique de la musique : pour Kraus, la musique ne traduit pas les idées mais procure une détente nerveuse sur le rivage de la pensée, qui les fait naître. Voir Karl Kraus, Dits et contredits (Sprüche und Widersprüche, 1909), tr. Roger Lewinter, G. Lebovici, 1986, p. 107-109.

« Ich halte Sie nun definitiv für den besten deutschen Schriftsteller. Weil Sie aus einem dichterischen Vermögen heraus gestalten » (« Je vous considère une fois pour toutes comme le meilleur écrivain allemand. Parce que vous façonnez une forme à partir d’une potentialité poétique. ») Karl Kraus et Herwarth Walden, Feinde in Scharen. Ein wahres Vergnügen dazusein. Briefwechsel 1909-1912 [Des ennemis en masses. Un vrai plaisir d’être là. Correspondance 1909-1912], éd. George C. Avery, Göttingen, Wallstein, 2002, p. 15 (lettre de Walden à Kraus, 2 juillet 1909).

« Das Buch muß für das Publikum möglichst “dick” aussehen » (« Le livre doit paraître le plus “épais” possible aux yeux du public »). Ce sera un « volume promotionnel » (Werbeband), de 269 pages après l’ajout du numéro d’anniversaire (Jubiläumnummer), publié pour les dix ans de la Fackel. Ibid., p. 33-34 et 44 (lettre de Walden à Kraus et réponse, août 1909). Walden se réjouit qu’on puisse désormais « lire la Fackel dans tous les cafés de l’ouest de Berlin jusqu’à la Potsdamerplatz » (ibid., p. 44) mais son espoir d’implanter en un an la revue viennoise à Berlin fera long feu, à la fois parce que Kraus continue à s’intéresser en priorité à l’actualité viennoise et non berlinoise, et parce que les retards liés au contrôle méticuleux que Kraus voulait maintenir sur l’impression, et aux délais d’acheminement des postes autrichienne et allemande rendront difficile la sortie concomitante des deux éditions. Le bureau berlinois sera fermé dès la fin de l’année 1911.

Hervarth Walden, « Notiz » [Notice], Der Sturm, 3e année, n°115/116, juin 1912, p. 10. Le même numéro contient en première page un grand article de Carl Dallago consacré à Kraus.

Arnold Schönberg, dans « La relation avec le texte » (Almanach der Blaue Reiter, 1912), se revendique par exemple de l’aphorisme suivant de Kraus : « Die Sprache ist die Mutter, nicht die Magd des Gedankens » (« La langue est la mère, non la servante de la pensée ») (Kraus, F 288, 1909, p. 14) pour affirmer le primat de la matérialité musicale et de l’organicité de l’œuvre ; Kraus pour la langue, comme Kandinsky et Kokoschka pour la peinture, est le nom de la modernité artistique, qui refuse de faire primer l’entendement sur l’impression et se voue à la matérialité, à la forme.

Voir par exemple Karl Kraus, « Recht und Plicht, mich totzuschweigen » [Droit et devoir de me tuer par le silence] (mars 1912), in Untergang der Welt..., op. cit., p. 121-131.

Karl Kraus, « Wer ist der Mörder ? » [Qui est le meurtrier ?], F 374-375, 8 mai 1913, repris in Literatur und Lüge, op. cit., p. 299-309. Un détail de la caricature de Blix (le visage de Kraus) y est reproduit. Le titre de l’essai provient du lancement d’un roman policier participatif dans Zeit im Bild, dont les lecteurs sont invités à fournir leur résolution de l’énigme afin de gagner un prix. « Der Mörder bin ich ! » [Le meurtrier, c’est moi !], conclut Kraus.

Ibid., p. 301.

Ibid.

Ibid., p. 302 : « [...] durch die photographische Entgegnung des Sachverhalts zu berichtigen. »

Karl Kraus, « La littérature démolie », in La Littérature démolie, op. cit., p. 87 sq. S’amusant du contraste entre les Suisses, peuple sédentaire, et les sionistes réunis à Bâle dans l’espoir de rejoindre un jour la Palestine, il écrivait : « Un caricaturiste aurait pu puiser mille motifs dans cette rencontre entre les Suisses bien assis et ces personnages prêts à plier bagage. »

Henry Fielding, Joseph Andrews, in Romans, tr. Francis Ledoux, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1964, Préface, p. 5-7.

Karl Kraus, « Wer ist der Mörder ? », texte cité, p. 301.

Karl Kraus, Pro domo et mundo (1912), tr. Pierre Deshusses, Paris, Payot & Rivages, 2015, p. 110. Dans l’original : « Er malt unähnlich. Man hat keines seiner Portraits erkannt, aber sämtliche Originale. »

Karl Kraus, F 391-392, 21 janvier 1914, p. 25 sq. Dans cette enquête, une voix dissonante s’est fait entendre, celle de Stefan Zweig, qui met en doute l’autonomie esthétique de l’œuvre du polémiste, en le soupçonnant de rechercher les grands tirages et les salles combles, là où l’art véritable est une voix solitaire. Kraus, indigné, se défend d’avoir jamais pactisé avec le public ou fait des compromis avec la critique.

Fritz Schönpflug, « Erfahrung » et « de Gal » [Karl Huffnagl], « Pro domo et loco », Die Muskete, 7 août 1913, p. 4. La caricature du Muskete associe un dessin et un pastiche titré « Pro domo et loco » [Pour ma maison et mon bien], sous-titré « Schmock-Gedanken in der Sauregurkenzeit » [Pensées à la Schmock pour saison creuse des journaux], inspiré du titre du recueil d’aphorismes de Kraus « Pro domo et mundo » [Pour ma maison et pour le monde] paru en 1912. Sur de Gal et le Muskete, voir note 26. La légende de la caricature de Schönpflug est bourrée d’austrianismes : « Menschen gibt’s dreierlei : De anen, wenn mer sie belästigt, machen sich nix daraus; de andern schau’n an nur verächtlich an; de dritten geb’n an ä paar Petsch. » [« Il existe trois types d’hommes : ceux qui ne réagissent pas quand on les harcèle, ceux qui se contentent de jeter un regard méprisant ; et les derniers qui répondent par un coup de fouet. »]

Karl Kraus, « Erfahrung » [Expérience], F 381-383, 19 septembre 1913, p. 43.

Ibid. : « Wenn es mein Amt ist, die Zeit in Anführungszeichen zu setzen und sie in diesen Klammern ihr ureigenes Gesicht verzerren zu lassen, wissend, daß ihr Unsäglichstes nur von ihr selbst gesagt werden kann ; wenn es meine Aufgabe ist, nachzusprechen was ist ; wenn Zitat und Photographie alle satirische Meisterschaft übertreffen : [...] »

Ibid., p. 44-45.

Roda Roda [Rosenfeld Rosenfeld], « Der Fackelkraus », texte cité, in Dietmar Goltschnigg (éd.), op. cit., vol. 1, p. 271-273. L’expression vient de la polémique entre Ludwig Börne (1786-1837) et Heinrich Heine, deux Juifs Allemands journalistes et chroniqueurs, expatriés à Paris. Le premier reprochait au second sa superficialité, son ton sans profondeur : « Ein Talent, doch kein Charakter » (Un talent, mais pas de caractère), que Heine retourna dans Atta Troll (1843) en faisant inscrire sur la tombe de son héros, l’ours allemand Atta Troll « kein Talent, doch ein Charakter » (pas de talent mais un caractère), formule que Kraus inverse de nouveau contre Heine dans « Heine und die Folgen » : « Ein Talent, weil kein Charakter! » (du talent, car aucun caractère !). Karl Kraus, « Heine und die Folgen », texte cité, p. 209.

Karl Kraus, « Die Fackel, März, Muskete und der Simplicissimus », F 400-403, 10 juillet 1914, p. 30-40. Kraus avait contribué au Simplicissimus entre 1908 et 1910 (par des aphorismes pour près de la moitié de ses contributions), et ses propres livres parurent chez l’éditeur Albert Langen entre 1909 et 1914, qui éditait aussi le magazine culturel März. Kraus s’éloigne de la gauche littéraire allemande à partir de 1910, lorsque paraît son grand texte « Heine und die Folgen » [Heine et les conséquences]. Voir Sigurd Paul Scheichl, « Die Fackel, ein Anti-Medium », art. cit., p. 113-117. Ludwig Thomas évoluera vers le nationalisme du Deutscher Vaterlandspartei au début des années 1920. Voir Dietmar Goltschnigg, op. cit., vol. 1, p. 49.

Karl Kraus, « Der Fortschritt » (Simplicissimus, 13e année, n° 51, 22 mars 1909, p. 860-861 et F 275-276, même jour, p. 33-40), repris in Die chinesische Mauer, op. cit., p. 197-203 : « Der Fortschritt ist ein Momentphotograph. Ohne ihn wäre jener Augenblick unwiederbringlich verloren, da der König von Sachsen vom Besuche einer Sodawasserfabrik sich zu seinem Wagen begab. » Tr. Yves Kobry, « Le progrès », in La Littérature démolie, op. cit., p. 137-146, ici p. 139. Littéralement, Fortschritt (progrès) signifie « pas en avant ».

Ibid., p. 199 : « Quälend wäre aber auch die Ungewißheit, [...] ob Taft, die Grüße der Volksmenge erwidernd, den Mund weiter öffnet, als Roosevelt im gleichen Falle gewohnt war. » Tr. ibid., p. 140-141.

Voir Philippe Ortel, « Le portrait de l’écrivain », La Littérature à l’ère de la photographie : enquête sur une révolution invisible, Nîmes, J. Chambon, 2002, p. 286-291.

Karl Kraus, « Die Staackmänner », F 398, 21 avril 1914, p. 22-28, repris in Literatur und Lüge, op. cit., p. 292-298.

Die Stunde (dir. Imre Békessy, Vienne), 20 mars et 17 avril 1925, p. 1. Kraus mena le combat devant les tribunaux et réussit à faire chasser Békessy de Vienne, accusé de chantage et d’extorsion. Après sa fuite, Békessy refondera à Budapest une revue « contre la bêtise et le mensonge » (Zeitschrift gegen Dummheit und Lüge), intitulée Panoptikum, où il republiera en avril 1928 l’affaire de la photographie retouchée, aux côtés de pamphlets des ennemis de Kraus (Kerr, Kuh, Blei, Zsolt, Müller, Großmann ...). Békessy semble avoir pensé intituler sa revue Die Flamme avant de choisir Panoptikum (en allemand, le « musée de cires »), pour ne pas donner à penser que « sa flamme s’était embrasée au flambeau de M. Kraus » (« daß sich seine Flamme an der Fackel des Herrn Kraus entzündet habe »). Voir Dietmar Goltschnigg, op. cit., vol. 1, p. 58-59.

Karl Kraus, « Läuterung » (discours prononcé le 24 avril), F 686-690, mai 1925, p. 80-92. « Karikatur ist die Übertreibung des „besonderen Kennzeichens“ der dargestellten Person und also das Gegenteil einer Methode, die den Dargestellten selbst als Karikatur beweist. Karikatur ist aber auch nicht die Absicht, sondern nur die Ausrede einer Büberei, die in Wahrheit sich der Fälschung bedient, um eine Körperlichkeit, die kein „besonderes Kennzeichen“ bietet und somit gar nicht „übertrieben“ werden könnte, durch eine ganz andere zu ersetzen, ohne doch auf die Fiktion der Naturtreue und den Anschein der Wiedergabe einer Photographie zu verzichten. » (ibid., p. 84-85) Je traduis : « La caricature est l’exagération d’une “caractéristique spécifique” de la personne représentée, et donc l’inverse d’une méthode qui ferait du sujet représenté une caricature en lui-même. La caricature n’est pas non plus l’intention de commettre un mauvais tour, mais seulement le prétexte pour faire un mauvais tour qui, en vérité, se sert de la déformation pour remplacer une physionomie qui n’offre aucune “caractéristique spécifique” susceptible d’être “exagérée”, par une autre toute différente, sans pour autant renoncer à la fiction de fidélité à la nature ni à l’apparence de reproduction d’une photographie. »

Die Stunde, 28 juillet 1925, p. 1.

Sur la notion récente de « phototexte », voir Charlotte Foucher Zarmanian et Magali Nachtergael (dir.), Le Phototexte engagé : une culture visuelle du militantisme au XXe siècle, Dijon, les Presses du réel, 2021. Sur l’emploi du terme « photomontage » pour parler des compositions texte-image de Karl Kraus, antérieures à celles de Kurt Tucholsky, Raoul Hausmann et John Heartfield, et sur les liens entre Kraus et Tucholsky, voir Leo Lensing, « „Photographischer Alpdruck“ oder politische Photomontage? Karl Kraus, Kurt Tucholsky und die satirischen Möglichkeiten der Photographie » [« Cauchemar photographique » ou photomontage politique ? Karl Kraus, Kurt Tucholsky et les possibilités satiriques de la photographie], in Gilbert Krebs et Gerald Stieg (dir.), Karl Kraus et son temps, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1989, p. 173-188, rééd. en ligne sur books.openedition.org.

Sur ce sujet, voir Burkhard Müller, Karl Kraus. Mimesis und Kritik des Mediums (issu d’une thèse de l’Université de Würzburg, 1993), Stuttgart, M & P Verlag für Wissenschaft und Forschung, 1995, p. 47-241 (I. « Das Bild »).

Karl Kraus, « Die Staackmänner », texte cité : « Ausschneiden, was ist – das ist meine Devise! »

Karl Kraus, « Der Fall einer deutschen Mona Lisa » [Le cas d’une Joconde allemande], F 406-412, 5 octobre 1915, p. 46 : « Der in Frage stehende satirische Artikel »Die Staackmänner« kommt aber zweifellos als ein selbständiges wissenschaftliches Werk in Betracht, nämlich als eine ästhetisch-kritische Analyse des Wertes der mehrerwähnten Bilder. » Un décret de police avait interdit en mai 1914 la projection et la reproduction par Kraus d’une photographie d’Otto Ernst en caleçon de bain, que Kraus avait tirée du Taschenbuch für Bücherfreunde.

Karl Kraus, F 400-403, 10 juillet 1914, p. 46 (« Die Einleitung zu den Lichtbildern ») : « Wenn das Leben am Ende ist, haben der Satiriker und der Karikaturenzeichner schon vorher abgedankt. Vor dem Totenbett der Zeit stehe ich und zu meinen Seiten der Reporter und der Photograph. Ihre letzten Worte weiß jener und dieser bewahrt ihr letztes Gesicht. Und um ihre letzte Wahrheit weiß der Photograph noch besser als der Reporter. Mein Amt war nur ein Abklatsch eines Abklatsches. Ich habe Geräusche übernommen und sagte sie jenen, die nicht mehr hörten. Ich habe Gesichte empfangen und zeigte sie jenen, die nicht mehr sahen. Mein Amt war, die Zeit in Anführungszeichen zu setzen, in Druck und Klammern sich verzerren zu lassen, wissend, daß ihr Unsäglichstes nur von ihr selbst gesagt werden konnte. Nicht auszusprechen, nachzusprechen, was ist. Nachzumachen, was scheint. Zu zitieren und zu photographieren. Und Phrase und Klischee als die Grundlagen eines Jahrhunderts zu erkennen. » Je traduis.

Karl Kraus, « Der Sieger » et « Der Blitz hat sie getroffen, zerschmettert sind sie, nicht gedacht sollen sie werden. Eine Orgie » [L’éclair les a frappés, ils sont anéantis, ils ne seront pas retenus dans la mémoire. Une orgie], F 326-328, 8 juillet 1911, p. 1-18.

Voir Karl Kraus, « Prozeß Friedjung », F 293, décembre 1909, p. 1-19, repris in Untergang der Welt durch schwarze Magie, op. cit., p. 21-37.

Karl Kraus, « Mona Lisa und der Sieger », F 331-332, 30 septembre 1911, p. 1-5, repris in Untergang der Welt durch schwarze Magie, op. cit., p. 38-42. Kraus rapproche deux événements dans le monde de l’art visuel : on a volé la Joconde au Louvre, et le monde a reçu le portrait du directeur de la Neue Freie Presse. Pour son photomontage, Kraus se sert du portrait en pied de Benedikt qui apparaît au centre d’une vaste « composition photographique » de Siegmund Schneider, parue dans le journal illustré Österreichs Illustrierte Zeitung le 2 décembre 1908 (« Die österreichische Publizistik »). Elle est reproduite in Leo A. Lensing, « Bildmontage », in Sigurd Paul Scheichl, Leo A. Lensing et Heinz Lunzer, « Die Fackel, ein Anti-Medium », art. cité, p. 122-123. Kraus écrit à son imprimeur : « Das ist politische Mythologie. » (« C’est de la mythologie politique. »)

Karl Kraus, F 400-403, 10 juillet 1914, p. 47 (au sujet de « Der Sieger »), repris in Untergang der Welt durch schwarze Magie, op. cit., p. 72, sous le titre « Das Bild des Siegers ».

Karl Kraus, « Das Bild des Siegers », texte cité, p. 72 : « kein Kunstwerk, sondern ein schlichter Alpdruck nach einer Photographie ». Je traduis. Il y a un jeu de mots entre Abdruck (reproduction) et Alpdruck (cauchemar).

Karl Kraus, « Läuterung » [Amendement], art. cit., p. 84 : « [...] verstehen, daß zwischen einem Lettern-Zitat, dessen Genauigkeit die satirische Wirkung bedingt, und einer Fälschung des Wortlauts zur Herbeiführung solcher Wirkung ein Unterschied ist, ganz abgesehen vom sittlichen Unterschied der Motive. »

Voir Leo Lensing, art. cit., § 14-18. La photographie est reprise dans l’édition française, Karl Kraus, Les Derniers Jours de l’humanité (version intégrale), tr. Jean-Louis Besson et Henri Christophe, Marseille, Agone, 2005. Voir Jacques Bouveresse, Schmock ou le triomphe du journalisme, Paris, Seuil, 2001, p. 96-97.

Germaine Goblot, « Gottlieb », Mercure de France, 1er novembre 1930, p. 594-611.

Voir Jacques Bouveresse, Schmock ou Le triomphe du journalisme, op. cit., chap. 10. Et Heinz Lunzer, « Die Fackel, ein Anti-Medium », art. cit., p. 124-125.

L'inter-œuvre

5|2025 - sous la direction de Philippe Ortel et Vérane Partensky

L'inter-œuvre

Expérimentations contemporaines

Pratiques de la performance littéraire

Éclatement et hybridation

Instapoésie : une convergence des pôles ?

Internes de Grégory Chatonsky

Palimpseste, mosaïque, connexion

Peut-on parler d’« inter-œuvre » dans l’Antiquité romaine ?

L'œuvre mosaïque : quelques cas d’interauctorialité à la Renaissance

« Only Connect », A Humument (1966-2016) de Tom Phillips en tant qu’inter-œuvre

L'œuvre intermédiaire

De Madame Bovary à Gemma Bovery : un diptyque inter-œuvre ?

Du texte à l’œuvre murale : reconquérir l’Histoire, restaurer une aura

Personnages-théories et théories-mondes dans les fictions scientifiques