Tierra mía sin nombre, sin América,

estambre equinoccial, lanza de púrpura,

tu aroma me trepó por las raíces

hasta la copa que bebía, hasta la más delgada

palabra aún no nacida de mi boca.

Pablo Neruda, « Amor América (1400) », Canto general, 19501.

El fuego de esta pintura que no puede apagarse sirve también a nuestra circunstancia: necesitamos su telúrica potencia para relevar los poderes de nuestros pueblos.

Pablo Neruda, 19732.

Profondément inspiré par des lectures aussi diverses que celles d’Homère, d’Alonso de Ercilla, de Walt Whitman ou de Federico García Lorca, le chilien Pablo Neruda développe dès le début de son parcours de poète une conception du chant qu’il étaie au fil des années. Dans les premiers écrits du poète chilien, le chant est d’abord un chant d’amour (Vingt poèmes d’amour et une chanson désespérée, 1924) dans lequel le sujet poétique désirant est en quête d’un corps-à-corps avec l’être aimé, résolument insaisissable. Mais, très vite, l’expérience de la Guerre d’Espagne marque le poète au fer rouge de telle sorte qu’il confère à son chant une dimension plus offensive afin de le doter d’une énergie, qui est aussi une energeia, nouvelle. Sans renoncer au lyrisme, le chant nérudien s’extraie progressivement du solipsisme de l’intime pour explorer l’articulation entre le jaillissement du désir et la volonté de (re)fonder une communauté dont les frontières sont mouvantes : celle du couple, celle de la nation, celle du peuple. Au sein de cette trajectoire poétique, la publication en 1937 d’Espagne au cœur (España en el corazon) constitue une étape majeure de la fabrique du chant nérudien, puis celle de Chant général (Canto general, 1950) et de La Geste (Canción de gesta, 1960) scellent une conception révolutionnaire du chant qui ne renonce ni au lyrisme populaire ni à la puissance de l’épique. L’œuvre de Neruda opère un déplacement qui invite précisément à penser le chant, non comme une simple métaphore musicale, mais comme le symptôme de l’unité fondamentale de l’art et de la vie. Pour le poète, cette unité fonde le chant, qui ne saurait, dès lors, être l’attribut d’un art spécifique, mais peut constituer une expression transmédiale opérante dans diverses sphères de l’activité artistique. Lire Chant général à la lumière de l’intermédialité permet par conséquent de comprendre comment cette théorie du chant prend son essor dans la première moitié du 20e siècle en Amérique latine comme en Europe, à travers les productions d’artistes qui partagent une même idéologie, le communisme. Ces artistes ont ceci de singulier qu’ils établissent un continuum de la poésie et des arts plastiques tout en réfléchissant à la place de l’œuvre d’art dans la cité.

Vaste recueil de cinq cents pages, l’œuvre sans doute la plus célèbre du poète chilien s’essaie à recomposer l’Histoire de l’Amérique à travers quinze chants. L’ouverture de Canto general réécrit la genèse du territoire américain pour faire apparaître à la fin du premier chant « l’homme ». Chez Neruda, l’Amérique se présente non pas comme un espace spécifique, mais comme un espace général, si bien que dans l’économie du recueil, le « Chant général du Chili » (« Canto general de Chile »), pourtant placé au centre (chant VII), ne se replie pas sur le cadre de la nation : le chant central s’avère être plutôt le cœur d’un dispositif complexe où s’articulent plusieurs temporalités (le temps historique et chronique, le temps poétique, le temps rédactionnel) et où le sujet nérudien cherche à figurer les hommes incarnant des mondes perdus (l’Araüco, le Maya, le Tarahumara, le Guarani, etc.) en même temps que des contemporains du poète. Pour reconquérir l’historiographie américaine, Neruda n’a pas seulement remobilisé l’héritage littéraire de poètes hispano-américains comme Alonso de Ercilla ou Rubén Darío, il s’est aussi inspiré de l’entreprise muraliste mexicaine3. Plus tard, des artistes comme le chilien José Venturelli ou le mexicain Jorge González Camarena ont conçu à leur tour des médiations du chant nérudien en créant des fresques telles Je n’invoque pas ton nom en vain, ô Amérique (1950) ou Présence de l’Amérique latine (1968), œuvres qui sont autant d’extensions du chant en dehors du livre. Sur les rives françaises, le tapissier Jean Lurçat a pour sa part réalisé plusieurs tapisseries comme J’annonce un chant (1954), Chant général (1954) ou la fameuse tapisserie Chant du monde (1957). Sans recourir au même médium, ces quelques titres mettent en lumière la présence d’un dialogue intermédial entre des œuvres qui ressortissent toutes au chant et recouvrent une dimension politique spécifique, liée au support, à la place, aux dimensions et aux modalités de visibilité qu’impliquent les œuvres murales et/ou monumentales. Dès lors en quoi ces médiations du chant permettent-elles d’éclairer d’un jour nouveau la politique du chant promue dans le Chant Général ? Dans quelle mesure le choix du médium y participe-t-il ? C’est en parcourant le dialogue intermédial spécifique qui s’établit avec les peintres muralistes latino-américains, puis avec l’œuvre d'un tapissier français, Jean Lurçat, que l’on se propose de comprendre les ressorts d’une expression qui cherche à mettre en crise la représentation poétique et picturale pour restaurer la présence d’une Histoire sous de nouveaux traits.

À la conquête du monumental : le dialogue intermédial entre Neruda et les muralistes

Dans les arts visuels, la peinture d’Histoire prend une dimension originale dans le travail muraliste puisque, pour imprimer les mémoires, les artistes muralistes latino-américains d’abord, puis certains peintres français, partent à la conquête du monumental. Au seuil de la révolution mexicaine, le recours à la fresque, sur les murs des bâtiments publics, dans les chapelles, dans les industries, dans les ministères ou sur un support de grande ampleur, dit aussi la volonté de renouer avec un art public et architectural pour restaurer la visibilité d’une Histoire et contribuer à la réécriture de l’historiographie latino-américaine. Bien que les muralistes mexicains, formés pour beaucoup en Europe, s’inspirent des fresques antiques, médiévales ou de celles de la Renaissance italienne, leur conquête esthétique s’inspire en outre de la conquête spirituelle des peintres nabis qui, à la fin du 19e siècle, se manifeste par un retour à la peinture murale et monumentale sur les surfaces des églises. Par le travail sur le volume et sur les dimensions de l’œuvre, nos artistes communistes – ou communisants – s’essaient en effet à restaurer une « aura4 », une présence unique, par le travail des surfaces et par la sortie du cadre de la peinture de chevalet. Pour reprendre le lexique de Nelson Goodman5, ceux-ci sont en quête non d’une représentation, mais d’une expression prenant pour sujet le peuple et capable de l’atteindre. Dans la « Déclaration sociale, politique et esthétique », écrite par Siqueiros et signée par tous les membres du Syndicat des Travailleurs Techniques, Peintres, Sculpteurs de México (S.O.T.P.E.M), composé parmi d’autres de Rivera, de José Clemente Orozco, de Jean Charlot ou de Xavier Guerrero, le peintre rappelle le lien étroit entre le choix du support et la réception de l’œuvre :

L’art du peuple est la plus saine expression spirituelle qu’il y ait au monde, et sa tradition notre plus grand bien. Il est grand parce que, appartenant au peuple, il est collectif, et c’est pourquoi notre objectif fondamental est de socialiser l’expression artistique qui tend à effacer totalement l’individualisme, lequel est bourgeois. Nous condamnons la peinture de chevalet et tout l’art des cercles ultra-intellectuels parce qu’il est aristocratique, et nous glorifions l’expression de l’art monumental parce qu’il est propriété publique6.

Dès 1922, le rejet de tout dispositif qui engagerait une relation individuelle à l’œuvre va de pair avec une conception didactique du support et implique une réappropriation, par les arts « du peuple », de l’espace public. Pour le peintre, qui prend sa carte au Parti Communiste Mexicain cette même année, l’élection du mur répond au désir d’une peinture profondément populaire tant du point de vue du sujet que de l’objet : il s’agit de représenter des foules (souvent en mouvement) sur des lieux fréquentés par les masses. Si de nombreuses divergences idéologiques ont pu opposer les deux « grands » mexicains que sont Diego Rivera et David Alfaro Siqueiros, le second adopte une posture socialo-esthétique bien plus radicale et alignée sur les mots d’ordre du Parti. En 1933, sa position se précise si bien qu’il lui importe désormais « d’impulser un mouvement international de transformation des arts plastiques », de « produire un art qui par sa forme matérielle soit physiquement capable de rendre le plus grand service public », de « travailler collectivement » afin de mettre un terme d’une part « à l’élitisme bourgeois de l’art européen » et d’autre part « à l’égocentrisme de l’art moderne européen et au faux collectivisme de l’art officiel mexicain ». Pour le peintre communiste, le recours au mur participe dès lors d’une stratégie de réappropriation et de resémantisantion de l’espace public, livré aux images – reproductibles – du monde capitaliste :

Nous allons impulser l’apprentissage de la peinture murale extérieure, publique, dans la rue et au soleil, sur les côtés libres des hauts édifices, où l’on pose en ce moment des affiches commerciales, peinture stratégiquement située face aux masses, produites mécaniquement et matériellement adaptées aux réalités de la construction moderne. Ainsi nous mettrons un terme au muralisme mexicain archaïque dans sa technique, touristique et bureaucratique dans sa projection sociale, dissimulé aux regards par sa situation et qui ne sort de ses catacombes, en monographies choisies, que pour le seul plaisir d’amateurs étrangers. En outre, nous nous préparerons pour le proche avenir de la société, où une telle forme d’art trouvera son épanouissement privilégié, en raison de son efficacité comme expression artistique pour les masses dans leur action journalière7.

Bien que Siqueiros ne renonce pas ici à critiquer les choix de certains peintres mexicains – peut-être Diego Rivera – ces mots rappellent que le parti-pris du mur a une incidence esthétique et politique sur l’élaboration et sur la réception de l’œuvre en elle-même. En 1929, Diego Rivera est très explicite sur ce point : si « l’art a toujours été employé comme un instrument de domination par les différentes classes sociales qui contrôlent la balance du pouvoir », écrit-il, alors le prolétariat a besoin, pour lutter contre l’individualisme bourgeois et « pour abattre la dictature des classes capitalistes » « d’une forme épique », « d’une expression de la beauté des masses8 ». Du point de vue de la composition, ces ambitions supposent le retour à la création collective, modalité qui remet en cause la singularité de la création et de son auteur pour promouvoir un art anonyme, artisanal et transitif. Le vaste mouvement de reterritorialisation qu’implique la peinture monumentale mexicaine, en particulier « l’art plastique intégral9 » que Siqueiros souhaite atteindre, appelle un mode de lecture dont les critères diffèrent de ceux qu’on applique à la peinture de salon ou de musée. Encore plus radicalement que Rivera sans doute, Siqueiros affirme la possibilité d’une action politique, marxiste et révolutionnaire, par l’art. Or, dans cette perspective, le médium reconfigure non seulement le sens de l’œuvre par ses dimensions, il modifie les postures attentionnelles du spectateur, mais il remotive également la fonction sociale, politique et artistique du lieu sur lequel s’inscrit l’œuvre.

Illustrer « le plus grand poète muraliste10 » : de la fresque à l’image illustrative

Malgré leurs désaccords idéologiques, Diego Rivera et David Alfaro Siqueiros s’essaient à représenter, comme Neruda dans le domaine poétique, l’Histoire de l’Amérique latine autrement et ailleurs. Il s’agit pour les uns et les autres de restaurer la visibilité d’une histoire préhispanique en rompant avec l’historiographie dominante : cette reconquête passe par la convocation d’un imaginaire folklorique et mythique qui appelle à la création de scénographies nouvelles des héros historiques ou anonymes. Or, au début du 20e siècle, cette démarche est inédite et Monique Plâa a raison d’insister sur le caractère révolutionnaire de l’entreprise muraliste mexicaine :

Aucun tableau, jamais, n’avait figuré ni au Mexique ni ailleurs, ce moment fondamental et violent de la naissance d’un peuple. Les muralistes peignent l’Histoire du vaincu que l’histoire de la peinture a tué. Que le vaincu ait été un empire aucunement charitable avec les autres vaincus avant de l’être à son tour n’y change rien. Les muralistes cherchent à montrer l’Histoire du vaincu parce que, et d’autres l’ont dit avant qu’eux ne le mettent en couleur, la Révolution doit faire sa place au pauvre et à l’Indien11.

Une des productions emblématiques de cette réécriture s’intitule Muerte al invasor (1941-1942) : cette peinture murale, réalisée par Siqueiros et ses camarades dans la ville chilienne de Chillán, détruite suite à un tremblement de terre en 1939, représente sur ses divers panneaux Cauhtémoc lançant des flèches contre une croix catholique, le guerrier mapuche Galvarino les bras coupés par les conquistadores, le général O’Higgins, brandissant le drapeau chilien, la statue de Balmaceda ou encore Lautaro armé de ses flèches. La mise en scène de ces personnages devenus légendaires, que le lecteur rencontre notamment dans le chant IV « Les libérateurs » (« Los libertadores »), souligne la capacité de la terre américaine, ici le Chili, à générer ses propres figures héroïques, comme cela est le cas sous la plume nérudienne où Caupolicán, fils de la terre araucane (« dans la souche secrète du rauli/ grandit Caupolicán, torse et tempête12 »), défie l’adversaire de son « visage de forêt » et renaît sous les traits de Lautaro. Dans un ouvrage intitulé Neruda’s Ekphrastic Experience, Mural art and Canto General, Hugo Méndez-Ramírez a souligné l’étroite corrélation entre la construction d’un chant poétique profondément américain et la fréquentation des œuvres muralistes mexicaines, en particulier dans la mise en scène d’une énergie venant des tréfonds de la terre. Certains fragments de poèmes se donnent comme des ekphrasis d’œuvres murales de Rivera et de Siqueiros telles que Création (1922-1923), Chant à la terre et à ceux qui la libèrent (1926) ou Mort à l’envahisseur (1941-1942). C’est par conséquent dans cette perspective historique, esthétique et politique que l’on souhaite réinscrire la pensée du chant nérudien afin de mieux cerner la place et la fonction des illustrations de la première édition de Canto general13 (1950) au Mexique.

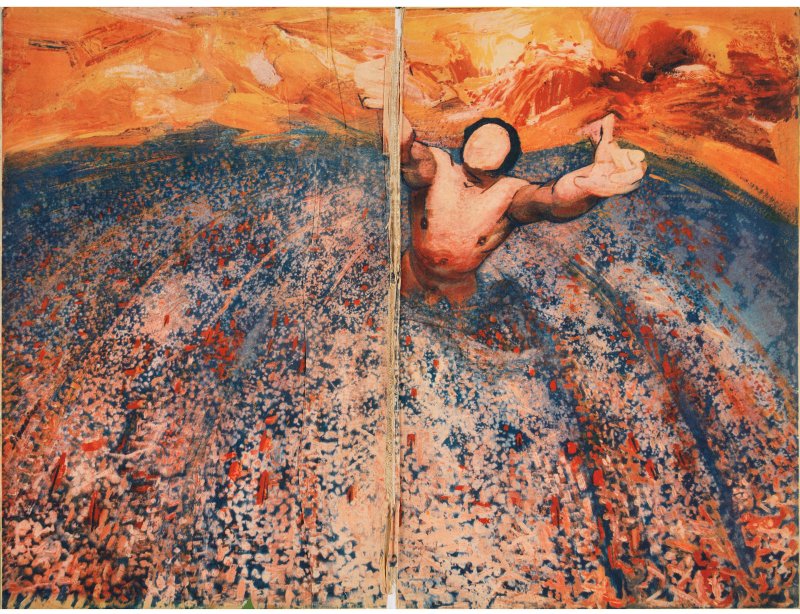

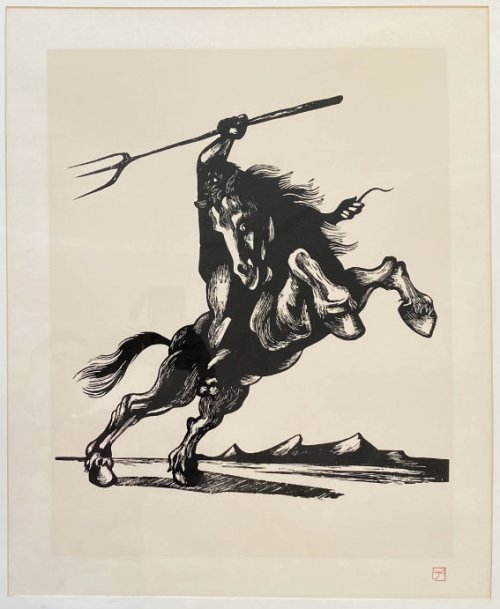

Dans l’édition très limitée que l’on se propose d’étudier, deux illustrations figurent de part et d’autre du livre et encadrent le chant de ce poète que Siqueiros qualifie de « plus grand poète muraliste ». À l’échelle de l’objet-livre, les illustrations réfèrent pour chacune d’elles à un poème précis du recueil : l’image réalisée par Diego Rivera (fig. 1), placée à l’ouverture du livre, se présente comme l’illustration d’un fragment de poème intitulé « Les hommes » (« Los hombres ») situé à la fin du premier chant « La Lampe sur la terre » (« La lámpara en la tierra »). L’illustration finale (fig. 2), conçue et réalisée par David Alfaro Siqueiros, illustre quant à elle un extrait du poème « Les terres et les hommes », extrait du chant V, « Le sable trahi » (« La arena traicionada »), chant très critique à l’égard des oligarchies.

Los trabajos iban haciendo

la simetría del panal

en tu ciudadela amarilla,

y el pensamiento amenazaba

la sangre de los pedestales,

desmontaba el cielo en la sombra,

conducía la medicina,

escribía sobre las piedras14.

Y vi cuántos éramos, cuántos

estaban junto a mí, no eran

nadie, eran todos los hombres,

no tenían rostro, eran pueblo,

eran metal, eran caminos.

Y anduve con los mismos pasos

de la primavera en el mundo15.

Bien que dans ce cas précis les peintres prennent pour médium le livre, et non le mur, l’illustration repose sur des techniques propres à l’art mural : contre toute attente, Diego Rivera ne recourt ni à la miniaturisation ni à la vignette, il exploite l’intégralité de la double page pour accroître la visibilité du martyr indien dont le sang fait signe à la pliure du livre. De même que dans le volet latéral de la fresque L’Épopée du peuple mexicain, intitulé « México prehispánico », le peintre aplanit les plans, perturbe les échelles et explore la verticalité de la page, d’une part pour mettre en évidence les strates de l’Histoire préhispanique – à travers la remobilisation d’un personnel précolombien savamment synthétisé (maya, aztèque, inca) – et d’autre part pour représenter, picturalement, l’élévation progressive d’une énergie, qui est aussi une energeia dans le texte nérudien. Comme en témoigne la place de la caravelle et de la forêt de conifères dans l'angle supérieur droit, la disposition des éléments relègue la colonisation espagnole et l’impérialisme américain dans les marges du tableau, pour replacer au centre de l’image – et du livre – les figures de l’Histoire précolombienne. Le dispositif pictural déployé par Rivera se donne ainsi à la fois comme un seuil et comme une extension plastique d’un chant poétique, qui s’était lui-même inspiré de productions antérieures du peintre. Or, cette circulation inédite entre la fresque et la poésie révèle une tension commune vers des modalités d’expression qui excèdent la représentation : ici, la « vision panoramique16 » promue par les muralistes nourrit l’approche diachronique et syncrétique de l’Histoire américaine du Canto general de telle sorte que le chant nérudien explore l’épique17 sous des aspects inattendus. Le dialogue entre Rivera et le poète témoigne également d’une lecture fine du recueil dans lequel les deux premiers chants, « La lampe sur la terre » et « Les hauteurs de Macchu-Picchu », cherchent d’abord à célébrer la fertilité poétique du « limon » américain, puis à retisser la toile d’un récit largement oublié et invisibilisé :

Sube a nacer conmigo, hermano.

Dame la mano desde la profunda

zona de tu dolor diseminado.

No volverás del fondo de las rocas.

No volverás del tiempo subterráneo.

No volverá tu voz endurecida.

No volverán tus ojos taladrados. […]

A través de la tierra juntad todos

los silenciosos labios derramados

y desde el fondo habladme toda esta larga noche

como si yo estuviera con vosotros anclado,

contadme todo, cadena a cadena,

eslabón a eslabón, y paso a paso,

afilad los cuchillos que guardasteis,

ponedlos en mi pecho y en mi mano,

como un río de rayos amarillos,

como un río de tigres enterrados […]

Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.

Apegadme los cuerpos como imanes.

Acudid a mis venas y a mi boca.

Hablad por mis palabras y mi sangre18.

Porte-parole des voix meurtries et étouffées par la « longue nuit », le poète prend acte à la fin du chant II de la nécessité de faire émerger (« sube a nacer ») une voix nouvelle capable de centraliser et de relayer les mots des absents. Tel le Christ, le sujet poétique, résolument plastique, fait montre d’une capacité d’accueil inédite des voix meurtries : dans le chant II, le poète se fait le réceptacle ou la « coupe19 » des maux des morts, mais dans d’autres chants, il n’hésite ni à greffer la voix des autres poètes à la sienne ni à céder la parole aux petites gens (« La tierra se llama Juan », chant VIII). Le travail sur la « plastique de la parole20 » que l’on retrouve dans le Chant général remobilise partiellement, et en les appliquant au langage poétique, des principes esthétiques muralistes. Dès lors, dans le poème qui clôt le chant « Les Hauteurs de Macchu-Picchu », le poète annonce l’aube d’un chant nouveau, collectif et polyphonique, puisant dans les tréfonds d’une terre violentée par l’Histoire, en particulier par la colonisation espagnole. On le voit, l’image du muraliste mexicain excède largement la référence au fragment qu’elle est censée illustrer, pour jeter un éclairage précolombien sur le territoire (poétique) que s’apprête à traverser le sujet nérudien.

Au foisonnement de détails et à l’exploitation d’images folkloriques, Siqueiros, fidèle à la ligne du Parti, oppose dans son illustration (Figure 2) un ancrage moins référentiel et moins explicite. Le muraliste lutte en effet contre toute « mexicanisation » de sa production et se refuse à représenter l’archétype de l’indien. La recherche d’une « énergie synthétique21 » engage très précisément chez Siqueiros une réflexion sur la figuration : sa quête est celle de « l’homme mexicain universel », si bien que la mise en scène de cette énergie sans visage, et qui excède ici le cadre de la représentation, répond également dans les années 40-50 à des principes idéologiques. Dans cette illustration, le peintre réinvestit à son tour des techniques auxquelles il s’est essayé à cette époque dans des productions telles que le triptyque Nouvelle démocratie (1944-1945), la peinture Notre image actuelle (1947) ou bien l’œuvre intitulée Autoportrait (1945). Or, l’irruption d’un homme anonyme, nu, les bras en tension vers un hors-livre et vers le lecteur fait certes écho à l’œuvre nérudienne dans laquelle le printemps s’annonce comme inexorable (« La luz vino a pesar de los puñales22. »), mais elle exhibe également une grammaire marxiste bien distincte de celle de Rivera, proche de Trotski. Comme dans ses fresques, le peintre appelle le lecteur à participer à la révolution de telle sorte que le refus de la figuration mine l’identité individuelle ou archétypale, pour promouvoir, comme dans le fragment illustré, « l’énergie synthétique » de « tous les hommes/ sans visages ». Le rapport de dépendance étroit entre l’illustration et sa référence poétique fait signe vers une idéologie politique commune aux deux poètes, amis et membres l’un et l’autre du Parti Communiste. Neruda ne renonce cependant pas à s’écarter de la « ligne » en faisant appel à Rivera. Au contraire, la coprésence des illustrations constitue un éclairage pictural double sur l’œuvre, si bien que le dialogue intermédial mis en place à l’échelle de l’objet-livre propose au lecteur de réfléchir aussi aux modalités les plus techniques de la représentation de l’Histoire latino-américaine : la figuration, la place de l’indien, du paysan, les modalités de représentation d’un passé préhispanique, etc. Dans cette édition, la coprésence d’une image réalisée par « un classique de la ligne » qui « a tressé l’histoire du Mexique, et mis en relief des faits, des coutumes et des tragédies23 » et d’une illustration de Siqueiros, qui incarne pour le poète « l’explosion d’un tempérament volcanique qui mêle une technique étonnante et de longues recherches24 », permet de faire se rejoindre au cœur même du Chant général deux orientations plastiques mexicaines et l’idéal révolutionnaire. Loin d’être ornementales, les illustrations favorisent ainsi le décloisonnement du chant hors du texte, elles esquissent la possibilité d’une action politique (collective) par les arts et semblent déplacer la lutte hors du livre, dans le réel du lecteur-spectateur.

De l’image illustrative à la peinture murale

Pour comprendre la circulation transmédiale du chant, il est possible de convoquer un autre cas, celui de la métamorphose de l’image illustrative en fresque, en travaillant cette fois à partir de l’édition chilienne (clandestine) de Canto general (1950), illustrée par le chilien de José Venturelli (1924-1988), et d’une fresque intitulée Je ne prononce pas en vain ton nom, ô Amérique (1950), réalisée par ce même peintre. Diplômé des Beaux-Arts de Santiago et grand admirateur de l’expressionisme allemand, le jeune artiste circule dans les mêmes sphères politiques que le poète chilien : militant du Parti Communiste Chilien, Venturelli est également très proche de Siqueiros et du peintre brésilien Cándido Portinari, auteur de l’immense Guerre et Paix (1956). À cette époque, Venturelli incarne une peinture muraliste, communiste et résolument ancrée dans la terre chilienne. Le militant est également un ami du poète puisqu’à l’occasion des manifestations de janvier 1946 à Santiago opposant les syndicats du nord du Chili, la Confédération des Travailleurs du Chili (C.T.Ch) aux forces gouvernementales, Venturelli avait produit des gravures, intitulées 28 de enero, alors distribuées sur place, et qui furent par la suite publiées dans le journal El Siglo et donnèrent naissance à un grand livre éponyme en 194725, dans lequel les textes de Neruda illustraient poétiquement les gravures de Venturelli. Cette première collaboration entre les deux artistes se prolonge à l’occasion de la publication de la première édition chilienne (clandestine) du Canto general, illustrée par le peintre chilien et dont la réalisation clandestine lui doit beaucoup26.

Dans cette édition, publiée clandestinement pendant l’exil de Neruda, l’artiste met en place un étroit rapport de dépendance entre les vignettes et le texte nérudien : chaque ouverture et chaque clôture de chant est accompagnée d’une illustration en noir et blanc ; les images d’ouverture occupent une pleine page en amont du texte et celles qui détiennent une fonction terminative sont de petites vignettes, placées à la fin de chaque chant. Or, en 1950, année même de la parution clandestine du Canto general au Chili, Venturelli entreprend la réalisation d’une fresque qui transpose sur le mur (Figure 4) l’image illustrative (Figure 3) de l’ouverture du chant VI, intitulé « Je ne prononce pas en vain ton nom, ô Amérique ».

À nos yeux, le transfert médial relève d’un geste politique fort dans la mesure où l’œuvre nérudienne, alors clandestine, va connaître un devenir pictural inattendu. L’œuvre, que Venturelli réalise pour la première fois seul et qui constitue le point d’orgue27 d’une première phase de la production de l’artiste, est installée sur les murs de la Bibliothèque de l’Université de Santiago. L’entreprise picturale, commandée par le Directeur de l’Université, dont Venturelli fut étudiant, peut être lue comme une volonté de décloisonner le savoir livresque en l’ancrant dans l’espace public, tout comme un désir de déplacer la lutte que célèbre Neruda, alors en exil, dans un lieu dédié au savoir, à la formation et à la jeunesse. Dans ce cas précis, la peinture murale transcende le sens initial du texte en lui donnant une couleur révolutionnaire originale : la composition bipartite de la peinture, soutenue par le contraste fort entre les couleurs chaudes et froides, met en évidence une innovation qu’il faut considérer comme le leg d’une technique que Siqueiros, qu’il considère comme son maître, est en train de perfectionner. En effet, les muralistes ont très tôt conscience que « le devoir de l’artiste révolutionnaire est d’utiliser sa technique ultramoderne et permettre que son éducation classique (s’il l’a eue) l’affecte subconsciemment28 ». L’historien de l’art Serge Fauchereau rappelle en effet que Siqueiros, qui est un des premiers à avoir recours notamment à la pyroxyline, est « très en avance sur son époque29 » sur le plan technique, et conscient que les fresques s’inscrivent sur des lieux de passages. « Siqueiros avait été le premier à introduire dans la composition un dynamisme inspiré du cinéma » car, comme le précise l’historien de l’art, « le spectateur d’une fresque », à la différence de celui d’un tableau, « n’est pas statique, il se déplace ». Il est par conséquent nécessaire pour les muralistes d’inventer une « perspective plurielle » adaptée à la place de l’œuvre d’art dans l’espace public, comme a pu déjà l’entreprendre en 1942 Siqueiros sur les murs de « l’école mexicaine » (« Escuela México ») de Chillán30, puis plus tard et de manière extrêmement élaborée, dans le cadre de la fresque Sécurité sociale complète pour les travailleurs mexicains (1952-1954).

Au sein de notre peinture murale, le peintre fait advenir le chant de cette « cloche » que le mouvement même du chant VI exprime au sein du texte poétique. En effet, alors que le poète constate, au début de « Je ne prononce pas en vain ton nom, ô Amérique », que la terre américaine est « comme une cloche/ qui porte en soi un chant qui ne jaillit jamais » (« … como una campana/ llena por dentro de un canto que no se eleva31 »), les motifs poétiques dramatisant la création d’un collectif saturent progressivement le texte. Le sujet poétique met en scène son engagement dans ce chant, qui prend d’abord les contours de L’Internationale dans le poème « Ouvriers de la mer » (« Obreros marítimos32 »), jusqu’à devenir le centre d’un plus vaste mouvement dans le long poème « Amérique » (« América ») :

América, no de noche

ni de luz están hechas las sílabas que canto.

De tierra es la materia apoderada

del fulgor y del pan de mi vitoria

y no es sueño mi sueño sino tierra.

Duermo rodeado de espaciosa arcilla

y por manos corre cuando vivo

un manantial de caudalosas tierras33.

Le chant nérudien, qui n’est manifestement pas « vain », exhibe sans cesse son inscription dans la terre américaine. L’expérience physique et matérialiste que valorise le sujet poétique dans ce fragment souligne la puissance inextinguible d’un mouvement (« un manantial caudalosas tierras ») provenant du territoire américain et qui connaît son acmé dans le chant VII. Or, la peinture murale de Venturelli, qui fait disparaître la figure du poète pourtant omniprésente dans le texte, met plutôt en avant la tension d’un collectif vers un horizon révolutionnaire (laissé hors champ, mais manifestement promesse d’élévation) en travaillant la dialectique entre le singulier et le collectif, qui parcourt également l’œuvre nérudienne. Le peintre appelle à la participation du spectateur à travers cet effet de présence très intense du personnage féminin au premier plan, qui semble sortir du mur pour apostropher le spectateur. Le changement de médium permet à Venturelli d’articuler à son œuvre – et de facto à l’œuvre nérudienne – le lyrisme populaire et la mystique révolutionnaire : la grandeur du format (24 m2) va dans le sens de la gigantisation de cette Amérique invoquée et glorifiée et tend vers une forme de démesure, aux couleurs résolument marxistes, qui fait écho au travail sur le volume de la voix dans Chant Général. Dans un pays gouverné par un parti radical, celui de Gabriel González Videla, qui a instauré la « Ley de defensa permanente de la democracia » (1948) entraînant notamment l’interdiction du Parti Communiste chilien (P.C.Ch), la lecture que propose Venturelli en 1950 éclaire d’une lumière communiste, particulièrement engagée, la représentation de la révolution. Alors que dans les premières ébauches, le peintre avait placé au premier plan un corps d’homme, ce dernier retient pour la version finale celui d’une « campesina » mapuche, mais dont le vêtement s’apparente plutôt à celui d’une femme du peuple. Or, l’imaginaire communiste de l’époque laisse peu de place à (la représentation de) la femme dans la lutte : s’il n’est sans doute pas « féministe », le geste du peintre explore toutefois une forme de métissage pour représenter la figure à l’origine de l’élan collectif et rappelle par là même que la lutte fait fi des genres et concerne l’ensemble d’un peuple. En inscrivant au premier plan cette figure féminine, le peintre remobilise surtout une représentation allégorique de l’énergie primitive d’une terre-mère volcanique incarnée, comme dans les fresques des années 20 de Rivera et dans le Chant général, par la force vitale du féminin. Le cas de ce transfert intermédial met ainsi en évidence le rôle fondamental du médium dans la construction du sens de l’œuvre et dans sa réception : le transfert de l’illustration au mur est l’occasion pour le peintre d’exprimer une vision, engagée et résistante, de l’Histoire révolutionnaire de taille humaine, violente et en action, et de montrer que les poètes, les peintres, les « campesinas » et les « campesinos », de même que les spectateurs-lecteurs, œuvrent de concert à l’émergence de ce chant général et de cet horizon révolutionnaire.

Du texte à la tapisserie : pour un nouveau chant ?

Tandis que les muralistes mexicains et chiliens cherchent, par la conquête du format, à ériger de nouveaux modèles plastiques, sans renoncer à la narration de la peinture d’Histoire, les artistes européens ne demeurent pas insensibles à ces recherches. En effet, avant même le regain d’intérêt pour la peinture d’Histoire inauguré par Guernica (1937), des artistes tels que Jean Lurçat ou Fernand Léger s’interrogent en France sur le format de l’œuvre d’art. La création en 1947 du collectif « Forces murales » en Belgique et l’intérêt de peintres comme Lurçat, Gromaire ou Léger pour la tapisserie dans les années 30-40 témoignent d’une part de la circulation des idées esthétiques entre les deux rives de l’Atlantique et d’autre part d’un retour à l’artisanat qui récuse la distinction entre grand art et traditions populaires, tout en explorant la monumentalité de la peinture d’Histoire.

Fresquistes et tapissiers : des préoccupations communes

Souvent délaissée par la critique et peu connue du grand public, la tapisserie et les artistes qui rénovent l’art de la tapisserie ont pourtant joué un rôle conséquent dans les débats esthétiques des années 1930. Bien que les tapisseries de Fernand Léger soient sans doute plus fameuses et plus visibles du fait de la notoriété de l’artiste, le travail de Jean Lurçat, ami de Louis Aragon et de Jean Cassou, grand admirateur de la peinture muraliste mexicaine et lecteur assidu de Whitman, de Lorca et de Neruda, confirme la dimension transmédiale du chant en l’appliquant à la tapisserie.

Pour bien saisir les soubassements d’une telle position, sans doute peut-on évoquer les grandes étapes d’une réflexion sur la politique des arts plastiques engagée par Lurçat, mais plus largement par les artistes communistes ou sympathisants. Dès 1932, dans une « Lettre sur la peinture34 » publiée dans la revue Esprit, le peintre-cartonnier fustige la peinture contemporaine et regrette le hiatus qui s’est installé entre le peintre et son public : à ses yeux, le peintre « refuse la collaboration avec le grand public », s’enferme dans une « alliance avec une seule classe », « basée sur le goût », ce qui ne manque pas de le précipiter « dans un individualisme d’effusion35 ». Ce contre-modèle de l’artiste « stérile » sur le plan social qui, à force de mépris du « Sujet », s’en est trouvé à délaisser « l’Objet », permet au peintre d’esquisser au fil des années sa position en faveur d’un art populaire, réaliste et artisanal. Quelques années plus tard, en 1935, Jean Lurçat prend part au débat sur le réalisme initié par la revue de l’AEAR, Commune, et qui prolongeait l’enquête « Où va la peinture36 ? ». À cette occasion, Fernand Léger insiste sur la « valeur sociale37 » de l’objet et appelle de ses vœux son exploitation et sa revalorisation dans le processus créatif afin de rendre « accessible à tous la peinture » ; de son côté, Jean Lurçat, pour qui « l’art de peindre s’est effiloché dans la petite secousse impressionniste38 », réaffirme à cette occasion son désir d’élargir l’art et de « le ramener au concret », face au « pessimisme » de l’abstraction. Ce débat, publié l’année suivante dans La Querelle du réalisme39 (1936), dit, aux lendemains de la victoire du Front Populaire, la nécessité pour des artistes engagés de trouver de nouvelles modalités artistiques afin d’atteindre les masses : Léger insiste sur l’importance d’imaginer de nouvelles conditions d’accessibilité à la « beauté plastique40 » pour atteindre les classes ouvrières, Gromaire enjoint aux artistes de « revaloriser la personne humaine41 » et de faire preuve de sensibilité à l’égard du quotidien, et Lurçat, qui rappelle à ses camarades que « l’art .. est une activité offensive42 », s’interroge pour sa part sur « l’action possible du peintre dans la collectivité43 » et affirme une position esthétique engagée, considérant que le peintre est avant tout – comme Siqueiros ? – « un transformateur d’énergie44 ». Ce débat sur le réalisme, qui s’exporte partiellement une dizaine d’années plus tard dans les revues argentines telles que Signo et Contrapunto, constitue le terreau d’un renouveau des arts plastiques, initié notamment par le développement du réalisme socialiste en France, dont Louis Aragon fut l’un des principaux médiateurs.

La poésie et la tapisserie : tisser un même chant ?

La rénovation de l’art de la tapisserie, engagée, entre autres, par Jean Lurçat, s’inscrit dans la continuité de cette réflexion sur la puissance de l’art, en particulier de l’art mural. En France, ce renouvellement est le fruit d’une initiative politique, celle de Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts depuis le Front Populaire : en 1939, celui-ci charge Jean Lurçat d’orienter les productions de la manufacture d’Aubusson dans la perspective de moderniser l’usage des techniques ancestrales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le peintre-cartonnier entreprend notamment le tissage du poème « Liberté » d’Éluard, réalisation qui s’avère emblématique du dialogue intermédial qu’initie Lurçat dans les années 1940-1950 entre les œuvres poétiques et les réalisations lissières. Parce qu’elles ont « toutes deux pieds sur terre45 » et parce qu’il s’agit « d’établir des rapports sanguins entre compagnons d’ambition46 », la poésie et la tapisserie convergent, à ses yeux, vers un objectif commun. Cette conception synthétique de l’art conduit le peintre-cartonnier français à développer une théorie du chant appliqué à la tapisserie qui s’oppose au « constat », c’est-à-dire à une entreprise de pure représentation qui laisse indemne aussi bien son objet que son destinataire. Si la fréquentation d’Aragon, qui déploie sa propre théorie du chant dans les années 40 et dont l’œuvre dialogue avec celle du tapissier, puis avec celle de Neruda à cette même période, a sans nul doute joué un rôle déterminant dans le développement de la théorie du chant, le peintre étaie en 1947 l’analogie entre chant et tapisserie :

C’est un chant : et qui plus est, un chant d’intentions épiques : un cœur à plusieurs voix dont les participants (les liciers) doivent, comme il sied à tout exécutant, pousser leur voix les yeux fixés sur le bâton du chef d’orchestre47.

L’exploitation de la métaphore musicale, déjà investie par nombre de poètes à cette époque et par Rivera lui-même dans Chant à la terre et à ceux qui la libèrent (1926), rejoint l’intérêt des muralistes et des poètes pour le travail collectif et artisanal sur le format, le souffle épique et le lyrisme. Chez Lurçat, le chant désigne ainsi une expression qui renvoie au collectif (dans sa conception comme dans sa réception), qui est indissociable de son rapport à l’Histoire (lointaine et contemporaine), et qui invite à établir une cartographie nouvelle des communautés esthétiques. L’artiste reprend à son compte la réflexion des fresquistes sur les proportions monumentales qu’appelle la tapisserie qui « doit », selon lui, « voir et vivre grand – comme la fresque48… » Toutefois, la peinture murale et la tapisserie ne partagent pas les mêmes implications : la tapisserie, plus lourde et plus lente à réaliser, diffère de la peinture murale par sa mobilité. Du point de vue du travail de la couleur, le tapissier dispose d’une palette chromatique plus restreinte que celle du peintre – c’est en partie ce qui expliquerait l’abandon de la tapisserie par Henri Matisse – et Lurçat, conscient du caractère « primitif49 » de cette palette la réduit à une quarantaine de nuances50, au maximum. Les œuvres des années 40-50, comme Terre air eau feu, tapis de mes souffrances (1946), Hommage à Garcia Lorca (1953) ou Chant général (1954) recourent à un panel de couleurs réduit par rapport à la flamboyante élaboration technique déployée quelques années plus tard dans les diverses tapisseries du Chant du monde (1957).

Peu connue et difficile à trouver, la tapisserie Chant général (1954) s’avère être contemporaine de la traduction du recueil par Alice Ahrweiler, publiée progressivement à partir de 1950 par Les Éditeurs Français Réunis, puis illustrée en 1954 par Fernand Léger51. La tapisserie, immense (3,10 x 6,50 mètres), et dont on regrette de n’avoir une reproduction de qualité en couleurs, fait apparaître sur la bordure supérieure les vers suivants, extraits du poème liminaire du Chant général, « Amor América (1400) » : « L’humidité fut, et les fourrés/ [… et douce était la lumière comme un chevreuil,/ et l’ombre était comme une paupière verte52.»

Contre toute attente, le tapissier, pourtant engagé, consacre sa tapisserie au chant inaugural qui célèbre la genèse d’un territoire dont l’homme est absent. La perspective cosmologique va de pair avec le choix du texte, sélectionné de telle sorte qu’il évince le sujet poétique, cet « Inca du Limon53 » (« Yo, incásico del légamo »), pourtant présent au centre du poème pour affirmer son projet poétique : « Je suis ici pour raconter l’histoire » (« Yo estoy aquí para contar la historia. »). Le savant entrelacs que le tapissier établit entre le texte et l’image fait disparaître les mots du poète en certains lieux de la tapisserie à la faveur d’un motif végétal qui semble reprendre ses droits sur le langage poétique. Le dialogue intermédial témoigne ainsi d’une lecture symbolique et toute personnelle du poème – et du premier chant – dans lequel le poète chilien célèbre « l’humidité et le tonnerre/ alors sans nom, les pampas planétaires » (« fue la humedad y la espesura, el trueno / sin nombre todavía, las pampas planetarias. »), un moment où « l’homme fut terre, poterie, paupière/ de la boue tremblante54 » (« El hombre tierra fue, vasija, párpado/ del barro trémulo ») et où la terre demeure encore « sans nom » (« Tierra mía sin nombre »). Dans ce chant liminaire, Neruda invoque la nature à travers ses diverses unités – la végétation, les animaux, les fleuves, les minéraux et enfin l’homme – pour en dire la vitalité et la fertilité avant que ne s’abattent sur elle les violences de l’Histoire dès le chant II. La virginité de ce territoire aux couleurs poétiques flamboyantes, qui « murmure » pourtant peu à peu « une histoire couleur de sang55 » (« … murmurando/una historia color de sangre »), semble ici explorée avec lyrisme à travers une palette de couleurs contrastées et élémentaires : la partie centrale est un tissage d’un bleu intense parcouru de motifs de feuillages dans les tons verts ; les deux parties latérales sont jaunes : la partie latérale gauche comporte un soleil tissé dans des tons orangés avec, en son centre, une couleur sombre (bleu ou noir) sur laquelle se détachent avec netteté les étoiles. Le médium ici ne subsume pas le contenu du message, mais l’explore en remobilisant le lien fondamental entre le texte et le tissage, si bien que les chants de Neruda et de Lurçat semblent se rejoindre dans la problématique énergétique que le chilien ne cesse d’explorer à travers le symbolisme et le chromatisme des images : « Tu Amazone es chargé de sperme vert,/ tel un arbre nuptial, tu es argent/ sous le printemps sauvage/tu es rouge parmi les planches/ et bleu dans la lune des pierres56 » (« Eres cargado con esperma verde/ como un árbol nupcial, eres plateado/ por la primavera salvaje,/eres enrojecido de maderas,/azul entre la luna de las piedras »). Point d’homme chez Lurçat, point de paysage meurtri, seul le dynamisme des couleurs et des images primitives demeure. La tension vers l’épure et le refus de l’ancrage géographique que cherche manifestement à atteindre la tapisserie de Lurçat constituent à nos yeux un mouvement de généralisation, sinon d’universalisation, du chant nérudien. Lurçat avait d’ailleurs insisté en 1947 sur ce point lorsqu’il rappelait dans La Tapisserie française que « l’artiste, dont tant de mouvements ressortissent au particulier, tend cependant et par une ultime ambition vers le général57. » En tant que forme transmédiale, le chant se donne comme l’expression de cette « ambition » que partagent le poète et le tapissier : le chant lissier, minimaliste et cosmologique, extrait le Chant général de son ancrage spécifiquement latino-américain pour élargir l’horizon d’un chant, relayé d’artiste en artiste. Ce continuum original entre deux langages, le chant et tapisserie, rappelle au lecteur-spectateur que le chant excède le cadre du livre et du texte : l’éclairage jeté sur le chant intitulé « La lampe sur la terre », que proposent Jean Lurçat et ses camarades artisans, souligne l’energeia à l’œuvre dans la poésie nérudienne, interroge le tissage étroit entre un texte et un territoire et promeut une lecture, qui, dans son retrait même du politique, s’oriente plutôt vers un chant génésiaque universel.

Ces quelques exemples de médiations du Chant général invitent ainsi à réévaluer la fonction du support dans les relations transmédiales. En effet, le chant devient œuvre dans la mesure où le mur est le support d’une création et d’une réception collectives : le médium exalte ici les faits représentés, grâce au travail sur la disproportion et sur le format, afin d’accroître l’« aura » de l’œuvre, « l’unicité de son existence au lieu où elle se trouve58 », pour parler la langue de Walter Benjamin. Pour régénérer la dialectique entre révolution et révélation, il s’agit pour les muralistes, comme pour les tapissiers, d’extérioriser le chant, plutôt que de l’exposer, en agençant de manière inédite le chant dans un lieu, souvent public. L’élection du mur répond pour certains, comme Siqueiros et Venturelli, à un désir très fort de reconquête de l’espace public saturé par les images (reproductibles) du capitalisme, mais également à une volonté de mettre en crise la valeur d’échange et d’« exposition59 » de l’œuvre d’art. De mains en mains, le chant nérudien connaît dès lors des expressions singulières : pour Neruda, comme pour nos artistes, la tentation de restaurer la « valeur cultuelle » de l’œuvre d’art relève d’une réflexion commune en vue de créer des médiations, poétiques ou plastiques originales, pour que le peuple accède et se saisisse à son tour de cette représentation révolutionnaire et épique de l’Histoire (latino-américaine). Dans cette perspective, l’agencement, le dispositif et l’installation d’une œuvre réalisée collectivement et artisanalement dans un espace public sont susceptibles de modifier les postures attentionnelles des spectateurs-passants, de générer de nouvelles interactions avec eux afin de leur faire percevoir, selon des modalités variées, l’élan de ce chant « général » qui excède le livre.

Notes

« Ô ma terre innommée, sans ce nom d’Amérique,/ anthère équinoxiale, lance pourpre,/ ton parfum est monté en moi par les racines/ jusqu’à la coupe où je buvais, jusqu’à ce mot/ le plus gracile, encore à naître de ma bouche. » (« Amor America », Chant général, Paris, Poésie/Gallimard, trad.C. Couffon, 1977, p. 16)

Pablo Neruda, texte de présentation du feuillet intitulé « José Clemente Orozco – Diego Rivera – David Alfaro Siqueiros », composé pour l’exposition qui devait se tenir au Musée National des Beaux-Arts, en 1973, et qui devait être inaugurée par S. Allende. Notre traduction : « Le feu de cette peinture qui ne peut pas s’éteindre sert aussi à notre cause : nous avons besoin de leur puissance tellurique pour réaffirmer les pouvoirs de notre peuple. » Voir la revue Cuadernos, n° 39, Santiago de Chile, 1999, p. 53. Archives de la Fondation Neruda.

Sur ce sujet, voir Hugo Méndez-Ramírez, Neruda’s Ekphrastic Experience, Mural art and Canto General, London, Lewisburg University Press, 1999.

Nous reprenons la terminologie proposée par Walter Benjamin in L’Œuvre à l’époque de sa reproductibilité technique (1939), trad. fr. de M. de Gandillac, revue par R. Rochlitz, Paris, Gallimard, « Folio plus philosophie ».

Nelson Goodman, Langages de l’art, trad. fr. de J. Morizot, Paris, Éditions Jacqueline Chambon, 1990.

David Alfaro Siqueiros, « Déclaration sociale, politique et esthétique », in L’Art et la révolution, textes réunis par R. Tibol, traduction sous la direction de G. Fournial, Paris, Les Éditions sociales, 1973, p. 27-28. Italiques dans le texte.

David Alfaro Siqueiros, « Vers la transformation des arts plastiques » (1934), projet de manifeste pour les Ateliers-écoles plastiques et graphiques (NYC), in ibid., p. 51-53.

Diego Rivera, « La révolution en peinture » (1929), repris in Écrits sur l’art, traduction et sélection de C. Ballestero, Neuchâtel, Ides et Callendes, 1996, p. 106-108.

David Alfaro Siqueiros, « Vers un nouvel art plastique intégral » (1948), op. cit., p. 113-115.

David Alfaro Siqueiros, in «Carta a Pablo Neruda, entregada en la mano propia de su pueblo», lettre ouverte en date du 24 septembre 1973, lendemain de la mort du poète chilien : « Cuando realicé, en 1950, la contraportada de tu libro « CANTO GENERAL », concebí tu creación como la del más grande poeta muralista, el cantor de la Esperanza para todos los pueblos oprimidos de nuestra América latina y del mundo entero ». Notre traduction : « Lorsque j’ai réalisé, en 1950, la couverture de ton livre « CHANT GÉNÉRAL », j’envisageais ta création comme celle du plus grand poète muraliste, le chantre de l’espérance pour tous les peuples opprimés de notre Amérique latine et du monde entier. » Archives de la Fondation Pablo Neruda.

Monique Plâa, Aspects du muralisme mexicain, Paris, PUF, 2008, p. 64.

Pablo Neruda, « Toqui Caupolicán », Canto general, Obras completas, I, edición, prólogo y notas de Hernán Loyola, Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo de lectores, 1999, p. 487-488 : « En la cepa secreta del raulí/ creció Caupolicán, torso y tormenta » ; « Toqui Caupolicán », Chant général, trad. C. Couffon, op. cit., p. 99.

Pablo Neruda, Canto general, México, imprenta Talleres Gráficos de la Nación, 1950 (36,4 x 25 cm). Edición de autor, « especial y limitada », al cuidado de Miguel Prieto. Gardes dessinées par Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Ouvrage tiré à 500 exemplaires. Archives de la Fondation Neruda.

Pablo Neruda, « Los hombres », Canto general, op. cit., p. 430 . Nous reprenons les indications données dans la première édition du Canto general. Traduction de Claude Couffon : Les travaux allaient construisant / une symétrie d’alvéoles / dans ta citadelle jaunâtre, / la pensée menaçait / le sang des piédestaux, / elle défrichait le ciel ténébreux, / elle guidait la médecine et sur la pierre elle écrivait. (« Les hommes », Chant général, op. cit., p. 29-30)

Pablo Neruda, « La tierra y los hombres », Canto general, op. cit., p. 601-603. Traduction de Claude Couffon : Et j’ai vu combien nous étions, / combien m’entouraient, ce n’était / pas un seul homme, / mais tous les hommes, / sans visage, ils étaient le peuple, / ils étaient métal et chemins. / Depuis j’ai marché et mes pas / étaient ceux du printemps du monde. (« La terre et les hommes », Chant général, op. cit., p. 225-227)

Nous reprenons ici une formule de Hugo Méndez-Ramírez, op. cit.

17 Sur ce sujet, voir Delphine Rumeau, Chants du Nouveau Monde. Épopée et modernité (Whitman, Neruda, Glissant), Paris, Classiques Garnier, « Perspectives comparatistes », 2009.

Pablo Neruda, « XII », Canto general, op. cit., p. 446-447; « XII », Chant général, op. cit., p. 50-51. Notre traduction : Monte naître avec moi, mon frère. // Donne-moi la main, depuis cette profonde / zone de ta douleur disséminée. / Tu ne reviendras pas du fond des roches. / Tu ne reviendras pas du temps enfoui sous terre. / Elle ne reviendra pas, ta voix endurcie. / Ils ne reviendront pas tes yeux perforés. […] // À travers la terre, rassemblez toutes / vos silencieuses lèvres dispersées / et depuis vos profondeurs, dites-moi toute cette longue nuit, / comme si j’étais ancré avec vous, racontez-moi tout, chaînon à chaînon, / maillon à maillon, et pas à pas, / affûtez les couteaux que vous avez gardés, / mettez-les sur mon cœur et dans ma main, / comme un fleuve jaune de rayons jaunes, / comme un fleuve de tigres enterrés, […] // Donnez-moi la lutte, le fer, les volcans. // Attachez vos corps à moi comme des aimants. // Accourez à mes veines et à ma bouche. // Parlez avec mes mots, parlez avec mon sang.

Sur ce sujet, voir Delphine Rumeau, « L’adresse amoureuse chez Pablo Neruda : de l’élégie solipsiste au lyrisme collectif », TRANS-, 8 | 2009 :

Jean-Christophe Bailly, La Fin de l’hymne, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1991, p. 109.

David Alfaro Siqueiros, « Trois appels d’orientation actuelle aux peintres et sculpteurs de la nouvelle génération américaine » (1921), repris in L’Art et la révolution, réflexions à partir du muralisme mexicain, op. cit., p. 26.

Pablo Neruda, « A pesar de la ira », Canto general, op. cit., p. 477 ; « Malgré la colère », Chant général, op. cit., p. 86.

Pablo Neruda, J’avoue que j’ai vécu, trad. fr. de C. Couffon, Paris, Gallimard, Folio, 1975 pour la traduction française, p. 237.

Idem.

Pablo Neruda et José Venturelli, 28 de enero. L’ouvrage, de très grand format (25 x 36,5 cm), est publié à Santiago du Chili en janvier 1947 par le Service Culturel et de Propagande du Parti Communiste chilien. Archives de la Fondation Neruda.

Sur ce sujet, voir José Miguel Varas, Neruda clandestino, Santiago, Alfaguara, 2003.

Cette première période dans le travail de l’artiste est largement inspirée des techniques muralistes mexicaines, de l’expressionisme allemand et doit beaucoup aux voyages que le peintre chilien a réalisés au Brésil et à travers le Chili. Ce dernier voyage fait notamment prendre conscience au peintre du rôle joué dans l’histoire nationale du peuple Mapuche. Christian Leyssen, conservateur de la Fondation José Venturelli (Santiago de Chile), estime, à l’occasion d’un entretien privé, que les voyages à travers le Chili ont fait émerger une conscience politique et esthétique déterminante pour la « première phase » de sa production.

Diego Rivera, « La révolution en peinture » (1929), in Écrits sur l’art, op. cit., p. 107

Serge Fauchereau, Les Peintres mexicains. 1910-1960, Paris, Flammarion, 2013, p. 130.

La ville chilienne de Chillán et ses alentours avaient été frappés le 24 janvier 1939 par un tremblement de terre qui avait causé la mort de 30 000 personnes et de plusieurs dizaines de milliers de blessés. Le Mexique s’était à l’époque mobilisé et avait participé financièrement à la reconstruction de l’école où Siqueiros entreprendra, en 1942, ses peintures murales, avec José Venturelli et Xavier Guerrero.

Pablo Neruda, « Patagonia », Canto general, op. cit., p. 632 ; « Patagonie », Chant général, op. cit., p. 261.

« Obreros marítimos », ibid., p. 633-634 ; « Ouvriers de la mer », ibid., p. 262-263.

« América », ibid., p. 635. Traduction de Claude Couffon : Amérique, de nuit ou de clarté / ne sont point faites les syllabes que je chante. / De terre est la matière qui régit / le flamboiement, le pain de ma victoire, / et terre est mon sommeil qui n’est jamais sommeil. / Je dors entouré d’argile spacieuse / et dans mes mains il coule quand je vis / une source de terre, sols puissants. (« Amérique », ibid., p. 265)

Jean Lurçat, « Lettre sur la peinture d’aujourd’hui », in Esprit, 1er Novembre 1932, vol. 1, n° 2, p. 264-276.

Ibid., p. 266.

36 « Où va la peinture ? » est une enquête lancée par l’A.E.A.R et publiée par Commune (n° 21-22) en mai-juin 1935. Cette enquête est reprise in La Querelle du réalisme, Serge Fauchereau (dir.), Paris, Éditions Cercles d’Art, Diagonales, 1987, p. 213-269.

Fernand Léger, ibid., p. 225.

Jean Lurçat, ibid., p. 246-248.

La Querelle du réalisme a d’abord paru en 1936 aux Éditions Sociales Internationales dans la collection Commune. Nous nous référons dans notre discours à la réédition établie par S. Fauchereau.

Fernand Léger, in La Querelle du réalisme, ibid., p. 105.

Marcel Gromaire, in La Querelle du réalisme, ibid., p. 67.

Ibid., p. 46.

Jean Lurçat, in La Querelle du réalisme, ibid., p. 45-56.

Ibid., p. 52.

Jean Lurçat, « Lettre sur l’art mural », Giotto, Paris, Éditions Amiot-Dumont, 1954. Repris in Tapisseries de Jean Lurçat, 1939-1957, Belvès, Pierre Vorms, Éditeur d’art de Dordogne, 1958, pp. 157-158.

Jean Lurçat, in La Querelle du réalisme, op. cit., p. 49.

Jean Lurçat, Le Travail dans la tapisserie murale du Moyen Âge, op. cit., p. 50.

Jean Lurçat, Tapisseries de Jean Lurçat. 1939-1957, op. cit., p. 168. Italiques dans le texte.

Idem.

Sur ce sujet voir Romy Golan, « L’Éternel décoratif : French art in the 1950’s », Yale French Studies, 2000, n° 98, The French Fifties (2000), p. 113 : https://www.jstor.org/stable/2903230

Pablo Neruda, Le Chant Général, trad. fr. d’A. Ahrweiler, illustrations de Fernand Léger, Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1954.

Pablo Neruda, « Amor América (1400) », Canto general, op. cit., pp. 417-418 : « [… fue la humedad y la espesura […/ y dulce era la luz como un venado,/ y era la sombra como un párpado verde. » La tapisserie se réfère aux vers du poème « Amor América (1400) » dans la traduction d’Alice Ahrweiler.

Idem ; « Amor América (1400) », Chant général, op. cit., p. 15-16.

Idem.

« Bío-Bío », ibid., p. 425 ; « Bio-Bio », ibid.., p. 24.

« Amazonas », ibid., p. 424 ; « Amazone », ibid., p. 23.

Jean Lurçat, Tapisseries de Jean Lurçat. 1939-1957, op. cit., p. 168.

Walter Benjamin, op. cit., p. 12.

Ibid., p. 21.

L'inter-œuvre

5|2025 - sous la direction de Philippe Ortel et Vérane Partensky

L'inter-œuvre

Expérimentations contemporaines

Pratiques de la performance littéraire

Éclatement et hybridation

Instapoésie : une convergence des pôles ?

Internes de Grégory Chatonsky

Palimpseste, mosaïque, connexion

Peut-on parler d’« inter-œuvre » dans l’Antiquité romaine ?

L'œuvre mosaïque : quelques cas d’interauctorialité à la Renaissance

« Only Connect », A Humument (1966-2016) de Tom Phillips en tant qu’inter-œuvre

L'œuvre intermédiaire

De Madame Bovary à Gemma Bovery : un diptyque inter-œuvre ?

Du texte à l’œuvre murale : reconquérir l’Histoire, restaurer une aura

Personnages-théories et théories-mondes dans les fictions scientifiques