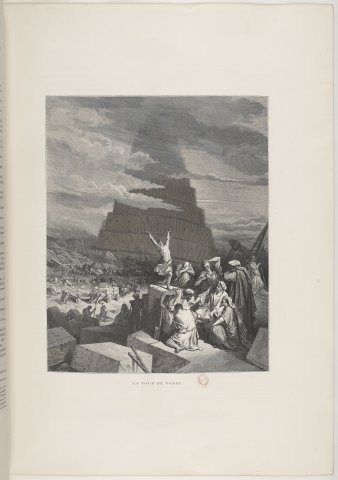

La tour de Babel (La Sainte Bible, Mame, 1866) - G. Doré

Notice précédente Notice n°10 sur 126 Notice suivante

Analyse

L'épisode prend place au début de la Genèse, juste après le Déluge, avant le Cycle d'Abraham :

Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre : Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu ! La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent : Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux ! Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. (Genèse 11,1-4)

La tour, voilée part les nuages, d'élève dans un vaste chantier de construction. Au centre de la composition, un homme debout lève les bras au ciel, la tête renversée en arrière. A gauche en contrebas, les ouvriers s'activent à convoyer et pousser un lourd chargement de pierres. Sur la droite, auprès de celui qui lève les bras au ciel, un groupe assis semble converser. Derrière, de gauche à droite, un homme se prend la tête dans les mains, un autre s'arrache les cheveux, un troisième plonge la tête dans son coude replié.

Pour la représentation du chantier au second plan à gauche, Gustave Doré s'est efforcé d'être réaliste. Mais les constructions du Moyen Orient antique étaient de briques, et non de pierre comme il le suggère ici, dans la tradition européenne. De même, on utilisait ânes et bœufs pour traîner les chariots, et non des chevaux, introduits en Orient plus tard, et d'abord attelés aux chars de combat, ou destinés à la course et à la cavalerie légère.

Pour la tour disparaissant dans les nuages, Gustave Doré a pu s'inspirer des deux Tours de Babel de Pierre Bruegel l’Ancien, qui avait imaginer ce moyen de suggérer l'élévation jusqu'au ciel.

Le premier plan de l'image, à droite, est plus énigmatique. C'est là que Doré a essayé de représenter la confusion des langues :

Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et Yahvé dit : Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises ! Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons ! Descendons ! Et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres.

Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. (11,5-9)

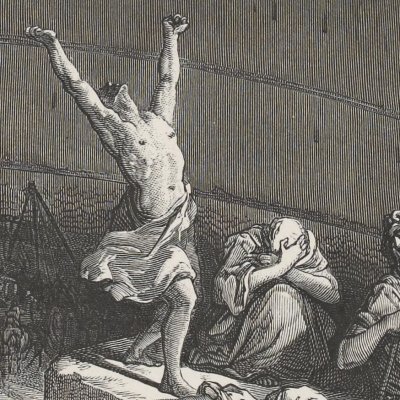

Les quatre personnages assis en rond discutent apparemment de la construction, mais ils ne se comprennent plus. Les trois autres assis derrière eux expriment, chacun à sa manière, leur désespoir : de gauche à droite, sombre mélancolie, hystérie, repli sur soi.

Mais quel est le sens du geste de l'homme levant les bras au Ciel au centre de la composition ? Est-ce une prière désespérée ou un ultime défi, un mouvement de supplication ou de révolte envers Dieu qui vient de condamner son œuvre ? La tour enveloppée dans les nuées, s'efface progressivement de l'image, elle est effacée par Dieu, tandis que l'homme suppliant et révolté est placé dans sa lumière. Ses bras tendus ouvrent vers le ciel un angle symétrique de celui que fait la tour en descendant vers les hommes. Sa position même dans la composition est ambivalente, puisqu'il se situe à l'interface de l'humanité industrieuse à gauche et de la discorde civile à droite.

Doré saisit l'homme dans ses contradictions, son abaissement et son élévation, sa prière et sa révolte.

1. Signé en bas à gauche « G. Doré », à droite « C. MAURAND. »

Informations techniques

Notice #020647