Presque inexistante dans la critique contemporaine1, la notion d’inter-œuvre est susceptible d’enrichir le champ des études média-littéraires pour des raisons qui leur sont constitutives : alors que les études intermédiales s’intéressent aux collaborations entre médias, les études média-littéraires ou, plus largement, média-artistiques, vont généralement d’œuvre à médias, articulant ainsi deux ensembles hétérogènes, l’un restreint, apparenté à la littérature par l’auteur, les institutions ou la tradition, l’autre illimité, composé des messages, supports, canaux de diffusion ou institutions constitutifs de l’univers médiatique. Qu’on étudie le rôle des médias dans une œuvre ou le parcours d’une œuvre dans l’espace des médias, il s’agit chaque fois de voir à l’aide de quelles médiations issues du monde de la communication l’œuvre s’est constituée et quelles tensions résultent de tels échanges. De même qu’un « tiers pictural2 » (Liliane Louvel) peut conditionner, esthétiquement, la relation de l’écrivain à la réalité extérieure, à de multiples niveaux d’analyse un « tiers médial et/ou médiatique3 » s’invite souvent dans l’élaboration et la diffusion d’une œuvre, avec, selon les époques et les artistes, des degrés variés de conscience à l’égard d’un tel phénomène. Désignant l’espace de négociation qui se dessine entre création et communication4, la notion d’inter-œuvre permet enfin de revenir sur la difficile notion d’œuvre, que ce domaine d’étude laisse souvent dans l’implicite. On se demandera notamment si toute œuvre est une inter-œuvre et ce qu’elle gagne ou perd à dépendre de la composante médiale ou médiatique sur laquelle elle s’appuie.

Pérennité de l’œuvre

A défaut de se laisser circonscrire facilement, la notion d’œuvre manifeste d’emblée une vertu pratique de démarcation : les productions auxquelles on l’applique sont immédiatement distinguées de formes plus ordinaires. Une première explication de cette efficacité distinctive nous est donnée par la différence sémantique qu’on établit communément entre œuvre et travail. Contrairement au work anglais, qui confond les deux termes, en français œuvre ajoute une forme de réflexivité, quel que soit le contexte (artistique ou non) dans lequel le mot est employé. Une expression comme mettre en œuvre quelque chose ne signifie pas simplement fabriquer ou agir, mais valorise le temps, les efforts, éventuellement les moyens financiers mobilisés au service de l’entreprise ; avec l’œuvre, des connotations de luxe et d’excès se présentent à l’esprit s’agissant de sa fabrication. Pour peu qu’on mette du cœur à l’ouvrage, toute activité peut être, ironiquement ou non, qualifiée d’œuvre par son auteur ou par autrui. Même le temps donne le sentiment de « faire son œuvre », puisque les transformations qu’il opère se font dans la durée : sous l’Ancien Régime, l’allégorie de la Vérité le montre sous la forme d’un vieillard tirant le voile qui couvre celle-ci pour la révéler dans toute sa nudité ; la longévité permet au Temps de mettre en lumière les réalités que les limites de l’existence humaine empêchent les hommes de cacher indéfiniment. Cette approche purement quantitative de l’œuvre n’altère pas son statut d’exception pour autant ; elle ouvre sur le vaste champ des choses bien faites, de ces ouvrages ouvragés, pourrait-on dire, qui portent une partie de leur valeur dans leur existence même, en raison du soin qu’on a mis à les faire, sans qu’une telle valeur soit nécessairement de nature artistique.

Posée ainsi, la différence lexicale entre travail et œuvre trouve un précieux relais théorique dans la théorie des « signes coûteux5 » développée par Jean-Marie Schaeffer à propos de l’expérience esthétique. Parce qu’il définit une telle expérience de manière attentionnelle, c’est-à-dire en fonction de l’attention que nous portons aux choses, ce dernier la distingue d’abord de l’œuvre au sens d’œuvre d’art. Un paysage, une scène, un visage suffisent à solliciter notre attention et à déclencher en nous les effets sensoriels, émotionnels et cognitifs propres au plaisir esthétique (aisthesis : l’impression), si bien que celui-ci ne résulte pas nécessairement d’un « faire » : « lorsque nous sommes engagés dans un processus d’attention, nous adaptons nos représentations au monde alors que lorsque nous sommes engagés dans un faire nous essayons d’adapter le monde à nos représentations6 ». Toutefois le dernier chapitre de l’essai bascule partiellement du récepteur vers le producteur des artefacts capables de susciter la contemplation esthétique : sont « coûteux » les signes qui dérogent au principe d’économie7 propre à la communication ordinaire et, pour cette raison, se montrent capables de nous captiver. S’inspirant de la biologie de l’évolution, à laquelle il emprunte la notion, J.-M. Schaeffer prend pour exemple les rituels de parade amoureuse : l’animal qui cherche à séduire (tel oiseau d’Australie et Nouvelle Guinée qui construit un berceau pour séduire la femelle, le paon avec sa roue, etc.) déploie un luxe d’efforts et d’énergie remarquables, débordant largement la simple production d’informations8. L’auteur montre qu’un tel surcoût assigne au message une valeur intrinsèque, puisqu’elle tient à sa manifestation même, ce qui inscrit l’autoréférentialité au cœur même de la communication animale9, donc de la nature. Rapportée au monde de la culture, une telle analyse nous paraît bien éclairer la différence entre œuvre et travail : alors que le monde du travail obéit à son tour à un principe d’économie, puisqu’il fait le plus avec le moins (on calcule au plus juste matériaux, personnel ou temps de fabrication), fait œuvre tout travail qui fait le plus avec le plus. En mettant l’accent sur les moyens, l’œuvre est alors le siège d’une redondance qui, ne tirant sa justification que d’elle-même, engendre chez le spectateur ce sentiment de réflexivité que nous évoquions en commençant.

Parce que de toute circularité émerge une limite, une autre propriété de l’œuvre résulte mécaniquement de sa réflexivité initiale : son unité10. En dépit des efforts du XXe siècle pour la mettre en question, la « curieuse unité11 » de l’œuvre, comme l’appelle Michel Foucault en 1969, continue de s’imposer pour des raisons qui sont, là aussi, fonctionnelles : un travail qui valorise ses propres procédures se replie partiellement sur lui-même et, par la clôture ainsi engendrée, se démarque d’autres productions. De nature principielle une telle unité ne préjuge pas des formes que prendra le travail achevé : en tant que travail préparatoire, une esquisse, par exemple, contient cette unité, à l’état virtuel, tout comme une œuvre fragmentaire, qu’elle ait été voulue telle ou produite par accident. Parce qu’elle porte l’empreinte d’un coût en temps, travail et réflexion de la part de son auteur, l’œuvre intègre le principe de sa propre frontière, même si cette dernière ne s’actualise pas.

Aux idées de réflexivité et d’unité, le terme d’œuvre ajoute ensuite celle d’achèvement, qui, quoique traditionnelle, gagne, elle aussi, à être réexaminée en termes de coût. En raison de sa réflexivité, l’œuvre suggère spontanément l’idée de réalisation, non en raison d’un modèle organique, qui serait constitué en norme artistique (la modernité s’en méfie), mais pour une raison logique : de même que l’accent mis sur les moyens implique une clôture potentielle de l’œuvre, donc une unité, un tel effort traduit aussi une intention, donc une fin, au double sens intentionnel et temporel du mot. Cela nous paraît expliquer l’espèce d’oscillation mentale que produit le terme d’œuvre chaque fois qu’on l’emploie : comme certaines valeurs d’aspect du verbe en grammaire, il se prête à une double perception sécante et non sécante de la production artistique. Est sécant le temps qui donne le début de l’action en laissant sa fin dans l’indétermination, comme l’imparfait (« il marchait »), et non sécant celui qui nous donne l’action de manière globale et sous une forme achevée, comme le passé simple (« Il voyagea »). De même tantôt œuvre nous fait appréhender le processus de création de l’intérieur, à partir d’un commencement ouvert sur l’avenir, tantôt il nous le montre du dehors, rétrospectivement, depuis sa fin, en particulier en tant que travail publié, tantôt selon ces deux aspects simultanément. La double valence dynamique et monolithique du terme vient de ce que son emploi favorise la cohabitation de deux points de vue contradictoires : l’un qui se focalise sur le processus en développement, l’autre sur le résultat. à l’inverse création, travail ou invention ne connotent que facultativement l’idée d’achèvement : désignant tantôt une activité (les « bienfaits du travail »), tantôt son issue (« un travail bien fait »), ces termes obéissent à une bivalence sémantique qui ne sélectionne l’une ou l’autre connotation qu’en fonction du contexte. Comme pour l’unité, s’agissant de l’œuvre le caractère principiel de l’achèvement dispense celui-ci de s’actualiser complètement : contre les détracteurs de Corot, qui « trouvent que cela pèche par l’exécution12 », Baudelaire explique qu’une œuvre faite n’est pas nécessairement une œuvre finie13. Alors que l’œuvre finie, « industrieusement astiquée14 », n’exploite que les trucs du métier et gagne à moindres frais l’admiration du public, l’œuvre « faite » résulte d’une lente maturation, celle d’un artiste « qui aime sincèrement la nature, et sait la regarder avec autant d’intelligence que d’amour15 ». Parce que son achèvement traduit ce qui a été « bien vu, bien observé, bien compris, bien imaginé16 », les finitions deviennent facultatives ; une forme d’incomplétude est même inhérente à un tel achèvement, en vertu du caractère processuel de toute activité qui se prend elle-même pour fin ; une action circulaire ne définit pas à l’avance ses limites effectives, même si elle les contient virtuellement. Néanmoins comme l’idée d’achèvement, même suspensive, répugne à l’artiste moderne, il n’est pas étonnant que certaines écoles du XXe siècle se soient méfiées du terme d’œuvre. L’activité d’un écrivain qui achève son livre ne s’arrête pas pour autant ; habitant sa création comme le terrien sa planète, il en voit l’horizon reculer indéfiniment, chaque ouvrage ouvrant sur le suivant. Envisager son travail rétrospectivement, à partir de sa fin, serait mettre un terme à son activité avant l’heure. C’est pourquoi nombre d’artistes contemporains préfèrent aujourd’hui parler de travail ou de proposition, notions plus proches de ce work in progress auquel ils assimilent spontanément leur activité (ce qui leur permet aussi d’échapper à la vision réifiante de l’œuvre comme produit bon pour le marché et la consommation).

Une autre qualité de l’œuvre concerne sa dimension sémiotique intrinsèque. Le « surcoût » en temps et en efforts qu’elle manifeste n’a de sens que pour autrui, y compris en dehors du champ de l’art. Autant on se laisse captiver par la façon dont Robinson travaille à sa survie, autant on l’imagine mal fabriquer des œuvres pour lui seul. Un travail qui se prend lui-même pour fin implique une situation de communication préalable ; la réflexivité y est solidaire d’une interférence qui lui est constitutive. Alors qu’un travail ordinaire s’adresse à un bénéficiaire (qu’il s’agisse de soi ou des autres), une œuvre s’adresse à un destinataire ; la dépense sur les moyens convertit partiellement l’objet en signe. Aux usages pratiques de celui-ci (l’habitation pour un bâtiment par exemple), l’œuvre ajoute dès lors une fonction pragmatique qui transforme en partie son substrat matériel en support ou média. Comme le souligne Pierre Wat, depuis le Moyen Âge le « chef-d’œuvre » que l’apprenti artisan doit produire devant le jury a valeur « démonstrative17 » : le candidat à la maîtrise doit non seulement satisfaire à la norme technique attendue18 (l’étanchéité pour le tonneau par exemple) mais témoigner d’une forme d’excellence, dont l’effet est d’ajouter à l’accomplissement d’une telle norme son propre coût et son propre message. Le phénomène est le même en art. Quand le Bauhaus esthétise des objets réputés fonctionnels, la dépense sur l’apparence ajoute à leur usage un gain sémiotique dont on connaît la teneur politique : anticipant sur le design, ce mouvement artistique né dans les années 1920 affirme le droit de tous à la beauté, dans un monde qui ne la réserve encore qu’à une élite. « Le monde est beau19 » proclame Albert Renger-Patzsch dans le titre de l’album photographique qu’il publie en 1928, où, par leurs seules formes et leurs seules structures, plantes, bâtiments et produits industriels photographiés engendrent un plaisir esthétique offert à tous.

A l’instar des signes coûteux étudiés par J.-M. Schaeffer, une œuvre peut ensuite engendrer une relation esthétique sans s’apparenter pour autant au monde de l’art. C’est le cas quand on qualifie de belle une réalisation pratique qui se distingue par des qualités superlatives, en excès par rapport à son utilité immédiate. A l’inverse l’œuvre bascule du côté des arts à partir du moment où le plaisir esthétique, au lieu de s’ajouter comme un supplément, domine sur les autres fonctions de l’objet, que ce soit pour l’artiste ou pour le spectateur. En mettant l’accent sur le « beau », la notion de « beaux-arts », émergente au XVIIe siècle (on la trouve chez La Fontaine20), renforce la prévalence de la relation de plaisir entre le public et l’œuvre sur les fonctions informatives, mémorielles ou d’édification qui sont aussi les siennes. Même chose pour l’Académie royale (1648) quand elle libère la peinture et la sculpture de la corporation des arts mécaniques pour les faire entrer dans le cercle des arts libéraux, ou encore du salon de peinture et de sculpture organisé par la même Académie à partir de 1667, des musées nationaux sous la Révolution (1793), etc. Les institutions faites pour l’art placent à leur tour le goût et le plaisir qu’il procure au premier plan, ce qui explique que, dès le milieu du XVIIIe siècle, Baumgarten ait éprouvé le besoin de faire de ceux-ci un objet philosophique. En publiant Æsthetica (1750), il prend acte du rôle dominant du plaisir esthétique dans l’expérience que nous font faire les œuvres et tente de le constituer en objet de connaissance.

Quels avantages peut-on tirer d’une approche de l’œuvre définie en termes de « coût » ? Le critère de la dépense tranche d’abord une question que Michel Foucault posait en manière de boutade en 1969 dans sa célèbre conférence « Qu’est-ce qu’un auteur ? », quand il se demandait si les notes de blanchisserie d’un écrivain faisaient partie de son œuvre21. Le critère du coût les en exclut automatiquement, ce qui, bien sûr, n’empêche pas qu’elles aient une valeur documentaire et puissent, à ce titre, figurer en annexe dans les éditions critiques.

Le critère économique fait aussi comprendre pourquoi la notion traverse les époques : à partir du moment où unité, achèvement, communication et fonction esthétique dérivent fonctionnellement d’une réflexivité elle-même engendrée par une dépense luxueuse, se prenant elle-même pour fin, il est normal que celles-ci survivent à toutes les normes artistiques que les écoles ont édictées à leur propos. Passant sous le radar des modes, la notion d’œuvre ne peut que ressusciter constamment de ses cendres, y compris en art.

Dans le monde de l’art lui-même, l’approche économique de l’œuvre permet de distinguer entre l’économie de moyens, qui peut être le résultat d’un choix artistique (la stylisation par exemple), et l’économie sur les moyens, qui menace la qualité du résultat final, comme au cinéma quand un budget trop étriqué bride la créativité du réalisateur. Ainsi une production esthétiquement minimaliste coûte autant et fait autant œuvre qu’une production d’apparence plus complexe. Non seulement les objets que Robert Morris (1931-2018) dispose au sol exigent de l’espace, mais ils exigent aussi du temps de la part du visiteur, chez qui une forme d’ascèse est requise pour accueillir l’attraction physique et psychique que de tels objets ont vocation à exercer sur celui qui les regarde. De même, en littérature, une écriture réputée « blanche » comme celle d’Annie Ernaux cache une sélection lente et coûteuse des souvenirs retenus22, ainsi qu’une longue élaboration des angles de vue capables de libérer le potentiel émotionnel et symbolique des événements narrés, qu’ils concernent l’histoire collective ou la vie intime de l’autrice. De ce mélange d’économie stylistique et de dépense créatrice résulte une esthétique de la saillance, qui n’a que l’apparence des messages purement informatifs de la communication ordinaire. Chaque fait raconté possède en réalité son poids particulier, parce qu’une fois traitées par l’écriture, aussi communes soient-elles, les expériences relatées par l’autrice révèlent l’empreinte qu’elles laissent sur sa vie ainsi que sur la nôtre.

Conçu économiquement, l’effet d’œuvre est enfin susceptible de degrés, que ce soit dans la vie courante ou dans le champ plus restreint de la création artistique. De même qu’une dépense est sujette au plus et au moins, la part d’œuvre qu’on trouve dans un travail varie en fonction de l’auteur et de l’effort fourni. Il suffit que, dans un article de journal, à l’information transmise s’ajoute l’intransitivité d’une vision, pour que – fût-ce fugitivement – un tel effet émerge. Erratique, il peut apparaître au détour d’une page, voire d’un simple paragraphe. Justement parce qu’il n’est pas normatif, il déborde les genres établis. C’est d’ailleurs parce qu’un tel effet peut intervenir, minimalement, à n’importe quelle occasion, que les frontières de la littérature et de l’art restent elles-mêmes fluctuantes, en dépit de tous les cadrages génériques, éditoriaux ou institutionnels dont leurs productions font l’objet. Comme on le sait, il n’est pas rare qu’une production hors cadre soit requalifiée artistiquement après coup. Ainsi de la photographie, quand, à sa fonction informative et documentaire, s’ajoutent des qualités inédites qui ne sont découvertes et reconnues que rétroactivement. Résultant d’un rigoureux protocole de prise de vue, les effets d’inquiétante étrangeté qui habitent les photos de Paris d’Eugène Atget (1857-1927) ont conduit les surréalistes à en publier certaines dans La Révolution surréaliste. Par ce geste éditorial, ils ont amorcé un processus de reconnaissance qui s’est poursuivi par la diffusion de ses épreuves par Berenice Abbott, l’assistante de Man Ray, aux états-Unis, ainsi que par la première grande rétrospective de son œuvre par le Museum of Modern Art (MoMA) de New York en 1981. Intitulé The work of Atget, l’ouvrage qui en résulta se laisse spontanément traduire par « L’Œuvre d’Atget » en français. Les mêmes fluctuations caractérisent la littérature : parent pauvre des manuels scolaires actuels, l’éloquence parlementaire, par exemple, fait encore œuvre à nos yeux pour peu qu’à l’occasion de telle ou telle circonstance, l’orateur restitue celle-ci dans toute sa complexité. « Quelle administration ! Quelle époque où il faut tout craindre et tout braver23 », lance Mirabeau dans le discours du 19 octobre 1789, destiné à faire voter des remerciements à Bailly et à La Fayette, avant de s’adonner à une peinture virtuose des pièges qu’ils ont dû affronter. Les nombreux paradoxes maniés par l’orateur à cet endroit du discours débordent largement la transmission d’idées, et, plus formellement, les automatismes rhétoriques de l’éloge : injonctions paradoxales (garder la mesure dans un contexte « où la mesure paraît équivoque24 »), effets rétroactifs destructeurs de l’effet sur la cause (une initiative malencontreuse se retourne contre les bonnes intentions de départ), stratagèmes (« conduire le désordre pour le retenir »), etc., figurent25 de manière coûteuse la complexité de l’action politique et, en le distinguant du reste, confèrent à ce passage une autonomie digne de le faire entrer dans les meilleures anthologies littéraires. Grand admirateur de Mirabeau, Victor Hugo recopie intégralement ce texte dans Littérature et philosophie mêlées26.

Tensions dans l’inter-œuvre

Si l’accent mis sur les moyens isole l’œuvre en la distinguant, on a vu qu’il implique simultanément un acte de communication sous-jacent – un « pour autrui » sans lequel une telle dépense n’aurait pas de sens – de sorte que la matière de l’œuvre est aussi le support d’un message latent. Réflexivité et interférence avec le public sont donc interdépendantes, mais selon quelles modalités ? La contradiction vient en effet de ce que, si faire œuvre entraîne une dépense, sa part communicable obéit normalement au principe inverse d’économie, comme le rappelle J.-M. Schaeffer à partir de la théorie des signes coûteux. Notre hypothèse est que l’œuvre se structure justement sur ce dissensus, dès le moment de la création, ce qui la constitue simultanément en inter-œuvre.

Une telle contradiction est déjà familière aux études littéraires, car pour rester compréhensible, l’écrivain sait qu’il devra faire avec les codes de la langue commune et ses automatismes bon marché. Comme le souligne Roland Barthes à de nombreuses reprises, l’auteur ne tire sa liberté que « du travail de déplacement qu’il exerce sur la langue27 », non de la refonte complète de celle-ci (sauf choix assumé de l’hermétisme). Certes le jeu avec les codes du langage courant constitue en soi une dépense : Proust défend par exemple l’idée que l’usage de la grammaire par Flaubert est flaubertien de part en part, alors même que ce dernier respecte les règles communes du langage28. Néanmoins l’auteur sait aussi qu’en parlant la langue de tout le monde, il confère à son œuvre la même transitivité que celle de la communication ordinaire et encourage ainsi le lecteur à réduire son texte à son information pure, en économisant sur sa propre dépense attentionnelle. Dans « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », on goûte le paradoxe et la complexité d’un énoncé qui veut qu’un adverbe exprimant la durée contrarie la valeur d’achèvement du passé composé (le temps révolu, c’est-à-dire « perdu », du coucher revivant, grâce à l’adverbe, dans la temporalité sans bord d’un moment « retrouvé »), mais c’est aussi parce que le cerveau du lecteur simplifie cet énoncé en le réduisant à son information principale – Marcel s’est longtemps couché de bonne heure – que la lecture peut continuer. à partir de là, notre hypothèse est que la part de communication à laquelle l’œuvre est soumise entraîne un double mouvement d’expansion et de limitation de la dépense créatrice de l’auteur, qu’on soit à l’étape de l’écriture du texte, de son édition, de sa lecture ou de sa promotion dans les médias. Si tel est le cas, épargne et dépense sont susceptibles d’offrir une grille de lecture aux études média-littéraires en général, en conduisant l’analyste à mesurer la part de gain et de perte subie par l’œuvre à chacune des étapes de sa création et de sa diffusion.

S’agissant de la lecture d’un texte, c’est un truisme de dire que ses contenus fictionnels trouvent une forme d’expansion dans l’imagination du public. Celle-ci se manifeste de multiples manières, comme l’anticipation par le lecteur des épisodes à suivre, la continuation de l’histoire une fois le livre fermé ou encore la projection d’épisodes de sa propre vie sur les événements racontés, fût-ce au prix de contresens : « Sous chaque mot chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens qu’on fait sont beaux29 », écrit Proust dans Contre Sainte-Beuve. À partir du moment où notre « sens » et nos « images » nourrissent le texte « sous chaque mot » lu, peu importe qu’on soit fidèle aux intentions de l’auteur ; l’essentiel est que le récit soit nourri et enrichi par notre lecture. Si, comme le remarque Maxime Decout dans Éloge du mauvais lecteur, une pratique aussi désinvolte fascine autant les écrivains, c’est que les textes que se fabrique mentalement chaque lecteur sont des créations à part entière :

Ces textes fantômes doivent être tenus pour de véritables créations. Comme toute œuvre, ils ne sont pas entièrement soumis aux calculs et aux prévisions de celui qui les invente. Une large part de ce qu’ils sont provient de phénomènes qui échappent à la rationalité et à la conscience. C’est pourquoi vous devez reconnaître plus que jamais que la mauvaise lecture est un processus créatif, en tant que tel, et qui éclaire, à sa manière, la dimension créatrice de toute lecture30.

Contre une pratique scolaire qui nous invite à nous soumettre au sens du texte, l’auteur de l’essai montre en quoi la mauvaise lecture est finalement « profitable31 » aux écrivains qui en font apparemment les frais.

Dans le même temps, au moment où l’œuvre est reçue, son accomplissement dans l’esprit du public rencontre contraintes et restrictions. Les réflexions actuelles sur l’économie de l’attention en régime médiatique soulignent les limites en temps et en concentration du public et expliquent ainsi la concurrence que se livrent les médias pour le tenir captif : « les leçons à tirer des découvertes récentes des neurosciences sont d’une importance cruciale pour comprendre les dynamiques structurant nos attentions individuelles et collectives32 », explique Yves Citton à ce sujet. Un tel constat est aussi central dans les réflexions rhétoriques et poétiques de l’Ancien Régime, en raison du contexte dans lequel les textes visés par ces traités sont énoncés et diffusés : celui d’une réception mondaine, qui, plaçant l’agrément du public au premier plan, doit aussi compter avec ses limites attentionnelles. Écrivant L’Art poétique pour divertir autant que pour instruire33, Boileau insiste sur les dangers du trop-plein en matière poétique : « Fuyez de ces auteurs l’abondance stérile, | Et ne vous chargez point d’un détail inutile34 », conseille-t-il aux lecteurs confrontés à des poèmes trop descriptifs. Avant d’être une affaire de contenu ou de manière d’écrire, l’art poétique réside, pragmatiquement, dans l’art de ne pas trop « charger » mentalement le lecteur ; l’injonction est quantitative avant d’être qualitative :

Tout ce qu’on dit de trop est fade et rebutant

L’esprit rassasié le rejette à l’instant :

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire35.

Au cœur des rhétoriques et des poétiques classiques se loge ainsi un principe d’économie qui prend en compte le seuil d’attention du public : « Une phrase ne doit pas être si longue que l’attention ne puisse en suivre le cours36 » déclarait déjà Quintilien dans l’Institution oratoire (92-94 après JC). Ainsi aussi solipsiste soit-il, un auteur qui s’immerge dans sa création sait ce qu’il exige de son public ; même s’il décide de passer outre et de mettre son endurance à l’épreuve, il ne peut ignorer les limites de son lecteur.

L’échange avec les récepteurs des œuvres menace aussi leur unité et leur achèvement. Tant qu’on envisage la lecture dans le cadre idéal et théorique d’une activité purement interprétative (à l’abri des contingences du monde), une œuvre peut être « ouverte » (Umberto Eco) sans qu’unité et achèvement se voient menacés. Fondatrice, l’interférence avec le lecteur conduit même à l’accomplissement de ces deux propriétés, puisque, aussi fluctuante soit-elle, chaque interprétation va dans le sens d’une unification et d’une complétion du texte dont elle remplit les lacunes. En revanche dans la lecture au quotidien, la stratégie du moindre coût passe au premier plan et révèle ses ravages : descriptions sautées, phrases survolées, épisodes secondaires oubliés, sens simplifié… le lecteur ne cesse d’économiser ses efforts au détriment de ce qu’il lit. « Je saute vingt feuillets pour en trouver la fin, |Et je me sauve à peine au travers du jardin37 » ironise encore Boileau à propos des descriptions interminables de Scudéry. Même dans l’amateur le plus raffiné réside un consommateur qui s’ignore, prêt à de multiples simplifications pour accéder plus rapidement à l’information qui l’intéresse, aux situations qui le séduisent ou à ses propres rêveries – de celles qui lui font lever les yeux et sacrifier jusqu’au livre lui-même. L’intelligence, qui cherche idées et renseignements, ou l’imaginaire, qui y cherche du déjà vu (réduisant ainsi le circuit de la récompense), font alors bon marché des détours narratifs, des finesses analytiques ou autres détails introduits par l’auteur. Dans le passage sur les « signes coûteux » qu’il consacre à la fiction, J.-M. Schaeffer évoque bien ce moment où le lecteur rompt le pacte artistique qui le relie normalement à l’œuvre :

Bien entendu, pour que le mode de signalisation coûteuse qu’est la fiction puisse fonctionner, il faut que le lecteur adopte, comme la femelle de l’oiseau-berceau, un mode d’attention qui lui-même n’est plus soumis au principe d’économie informationnelle. Par exemple si je lis une fiction policière, il faut que j’accepte de lire tout le texte plutôt que de sauter dès que possible aux pages de la fin. On peut l’exprimer encore autrement : comme tout signal coûteux, le signal littéraire (dans ce cas précis la fiction) ne saurait être remplacé par un signal moins coûteux, sauf à le détruire38.

Toutefois alors que la quête du moindre coût fait ici figure de dévoiement, en termes d’inter-œuvre de tels courts-circuits sont constitutifs de l’expérience artistique. Dans la mesure où l’auteur sait comment il sera lu, les altérations auxquelles son texte est promis font partie du principe de création. En poussant la longueur des phrases, ou, plus spécifiquement, de ses parenthèses, aux limites de la lisibilité, Proust prend le risque de mettre à l’épreuve les capacités d’attention du public et joue avec elles. Pièges oculaires, cognitifs et mémoriels, phrases longues ou parenthèses sont un défi à nos capacités de compréhension39, au sens étymologique du terme, ce qui n'empêche pas qu’on en apprécie le message dans sa complexité ainsi que pour sa prosodie. La relecture d’un livre mérite à son tour d’être envisagée sous cet angle, en particulier quand le texte est difficile : avant de revivre une aventure, d’en réinterpréter le sens global ou de jouir du style de l’auteur, relire permet d’abord de corriger les défaillances attentionnelles qui ont accompagné notre premier contact avec l’œuvre. Ceci explique le sentiment paradoxal d’inédit que certains passages, pourtant déjà lus, nous procurent parfois.

Le même effet d’amplification et de réduction concerne l’édition ou, plus largement, l’éditorialisation du texte, que le support en soit livresque ou numérique. Le travail éditorial peut, dans un premier temps, en étendre le contenu fictionnel. C’est notamment le cas pour la littérature de jeunesse, qui soigne particulièrement l’illustration de couverture, la typographie (elle peut être de type gothique, par exemple), et le travail sur le design du livre : format, matière, couleur, grain du papier, etc., font souvent écho à l’univers développé par le récit. Un lien sensoriel, émotionnel et symbolique relie alors le support au message. Par ailleurs la publication d’un texte en accentue l’unité et l’achèvement en exposant l’objet au grand jour et en le rendant public. De la table du libraire au gros plan télévisuel, dont l’usage est systématique dans les émissions littéraires, devenue objet de consommation, l’œuvre exposée manifeste son avènement comme telle ainsi que ses limites matérielles. Pourtant toute édition ou éditorialisation impose aussi des contraintes à l’auteur, susceptibles d’en limiter la dépense créatrice, en termes de longueur notamment. De telles contraintes ne sont d’ailleurs pas nécessairement négatives : des auteurs qui n’ont pas de limitations éditoriales courent autant le risque d’illisibilité que ceux qui s’écartent trop du code linguistique, notamment syntaxique. À l’exception des spécialistes, qui peut se targuer d’avoir lu les 17 000 pages du journal (1839-1881) d’Amiel – sans préjuger bien sûr de l’intérêt du geste autobiographique qui s’y déploie40 ? Éditeur de ses propres livres, Rétif de la Bretonne prend le même risque, par exemple avec cet ouvrage « monstre » que représente Le Drame de la vie (1793), autobiographie théâtrale dont le titre complet annonce dix pièces « régulières » et treize actes indépendants (nommés « actes des ombres »41, c’est-à-dire prévus pour du théâtre d’ombres, bel exemple d’inter-œuvre…).

Enfin la promotion médiatique d’une œuvre obéit à son tour au double principe d’expansion et de limitation, car si en débattre en étend le monde imaginaire par d’autres paroles, c’est au prix d’altérations qui méritent aussi une analyse. Dans L’Œuvre de l’art, Gérard Genette qualifie de « transcendance » les extensions qui font exister le manuscrit dans le monde, qu’il s’agisse des « œuvres à version », des « copies, reproductions, descriptions », ou encore des visions multiples que le public se forge du même texte. « Si l’immanence définit en quelque sorte l’œuvre au repos (ou plutôt en attente), la transcendance nous montre déjà, au moins à l’horizon, l’œuvre en action, et l’art à l’œuvre42 », précise-t-il. En faisant de la communication du texte « l’art à l’œuvre », Genette place une partie de la production artistique du côté de la communication, ce qui nous rapproche de l’inter-œuvre. Toutefois, la « transcendance » qu’il évoque implique peu de dissensus. Si l’art y est « à l’œuvre », c’est que la médiasphère est son lieu naturel d’accomplissement. Or plus on éloigne l’œuvre de sa source, plus les médias risquent d’affirmer leur ascendant sur elle et d’en réduire le coût créatif initial. L’écrivain interrogé par le journaliste sait que son livre sera simplifié, que la forme, lieu par excellence de la dépense artistique, sera ignorée ou traitée allusivement, enfin que l’échange tournera rapidement au propos général, moins coûteux à communiquer qu’une intrigue complexe ou que des analyses nuancées. Le journaliste demandera à l’auteur s’il ressemble à ses héros et l’échange virera rapidement aux questions personnelles. À la réception du prix Nobel, c’est son engagement politique qu’Annie Ernaux a vu vanter par les émissions non littéraires et non la rigueur de son écriture ou la justesse de ses évocations. Ainsi s’explique la défiance de certains écrivains à l’égard des médias, à l’instar de Marguerite Duras qui, après avoir longtemps refusé de passer à Apostrophes, finit par accepter, mais en dictant à Bernard Pivot ses propres règles43. Avec ses silences, le temps pris à choisir le mot ou la métaphore juste ainsi qu’une certaine lenteur dans l’élocution, elle impose un coût inhabituel à l’exercice. Paradoxalement c’est en acceptant cette dépense inattendue que Pivot fit de l’entretien une réussite ; aussi « durassienne » que L’Amant (1984), dont il était alors question, l’émission a prolongé l’œuvre ainsi que son « magnétisme44 » en imitant ses exigences et en épousant son rythme.

La boucle de la création et de la communication

Jusqu’à présent on a traité le phénomène interférentiel à la manière d’un compromis entre création et communication. Il est toutefois possible d’envisager positivement le dissensus que leurs stratégies opposées instaurent au cœur de l’œuvre. Son faible coût permet à la communication ordinaire de faire circuler plus rapidement qu’une œuvre les idées et les thèmes émergents dont l’époque a besoin. Le renouvellement permanent des contenus, qui est une caractéristique de l’ère médiatique actuelle, intensifie un phénomène en réalité propre aux médias en général, quelle que soit l’époque envisagée : on sait ce que les idées de la Réforme doivent par exemple à l’invention de l’imprimerie en matière de diffusion d’idées nouvelles et la conséquence de leur circulation sur les œuvres des humanistes de la Renaissance. Parce que l’artiste est perméable aux messages de la communication sociale, ils s’invitent nécessairement dans son œuvre. Comme l’a montré Marie-Ève Thérenty, aucun artiste du XIXe siècle ne peut ignorer les informations, anecdotes, idées en vogue véhiculées par le journal, depuis qu’en 1836 La Presse d’Émile de Girardin et Le Siècle d’Armand Dutacq ont industrialisé45 ce média. Sa périodicité journalière plaçant l’expérience quotidienne au cœur de l’attention collective, s’invente progressivement un réalisme réflexif, qui institue, en littérature et en art, le quotidien en esthétique. Que la transformation de la vie ordinaire ait un prix pour l’artiste, une lettre de Flaubert à Louise Collet en témoigne spectaculairement à propos de l’écriture du dialogue dans le roman : « Bien écrire le médiocre et faire qu’il garde en même temps son aspect, sa coupe, ses mots même, cela est vraiment diabolique […] Ça s’achète cher, le style46 ! » D’un côté la pauvreté des échanges de la vie courante, de l’autre le coût exorbitant en efforts et en travail que représente le « style », quand on l’impose à de tels échanges. Vers 1870 les peintres impressionnistes convertiront à leur tour en forme coûteuse leur vision du quotidien, en particulier le champ visuel que leur offre à bon prix la photographie. En peignant les effets du visible sur leur rétine et leur sensibilité, ils enrichissent et complexifient nécessairement ce que leur offrent la perception ordinaire et le média qui en est le véhicule.

Une boucle rétroactive s’enclenche ainsi entre la création de l’œuvre et la communication sociale, puisque, en tant qu’acteur et public du monde éditorial et médiatique de son temps, l’auteur en assimile les formes et les contenus. Les médiations qui séparent l’œuvre d’elle-même sont aussi les canaux par lesquels elle reste reliée à son époque et renouvelle ses thèmes et sa configuration. Ainsi s’explique la propension de nombreux artistes à chercher dans des formes non artistiques de communication, soumises a priori au principe d’économie, de nouveaux contenus ainsi que de nouvelles modalités de création. C’est aujourd’hui le cas du théâtre documentaire, quand il prend la forme d’un collage de témoignages, ou de la conférence performée, avec cette contradiction féconde que, tout en exploitant les nouveaux motifs qu’autorise cette forme d’énonciation, l’artiste qui la pratique la démarque d’emblée du monde médiatique dans lequel elle lui permet pourtant de s’insérer47. Dans un tel cas, en effet, l’œuvre n’est justement pas réductible aux genres communicationnels dont elle s’inspire ; comme l’expression l’indique, entre la conférence ordinaire et la conférence performée se glisse d’emblée la dépense d’une performance qui multiplie les écarts avec la prise de parole traditionnelle48.

Le cas de l’illustration

Parce qu’elle nous est familière, l’illustration nous offrira pour finir un exemple pratique pour traiter le phénomène de l’œuvre en termes d’épargne et de dépense. Même envisagée succinctement, l’illustration met bien en lumière le dissensus propre à l’inter-œuvre et, corrélativement, l’intérêt que représente cette grille de lecture pour l’analyse des objets média-littéraires.

L’image illustrative offre d’abord une belle extension à la dépense créatrice de l’auteur, puisqu’elle la prolonge activement en ajoutant, retranchant ou filtrant des éléments appartenant à son univers fictionnel49. « M. Delacroix a surpassé les tableaux que je m’étais faits de scènes écrites par moi-même50 », avoue Goethe à propos des lithographies que le peintre français consacre à son Faust en 1828. Même chose pour les frontispices des éditions anciennes du théâtre de Racine, quand ils figurent ce qui n’est pas représentable sur scène mais dont un personnage a fait le récit, comme la mort d’Hippolyte racontée par Théramène à la fin de Phèdre. Arnaud Rykner montre ainsi comment, en rendant visibles de tels récits, les images augmentent la tension qu’instaure la tragédie entre ce qui est représentable et le hors-scène transgressif qui frappe à la porte chaque fois qu’un personnage raconte un événement qui a eu lieu à l’extérieur de l’espace tragique51.

A cet enrichissement thématique s’ajoute un enrichissement de type sémiotique : la présence d’images complexifie le message écrit en dédoublant sa fonction référentielle, puisque chaque motif renvoie désormais simultanément à l’univers mental construit par le texte et, par contiguïté, à l’image chargée d’illustrer le motif en question, avec toutes les redondances ou tous les écarts qu’on peut imaginer entre les deux systèmes de représentation. Ce principe de double référence repose lui-même sur une partition entre signes textuels et signes iconiques qui valorise le support : dans le rapport iconico-textuel, 1 + 1 ne font pas 2 mais 3, dans la mesure où la coexistence des signes rend sensible l’espace qui les relie, qu’il s’agisse de la page, de la double page ou encore des trois dimensions du livre. Dans la collection des « Voyages extraordinaires », Hetzel attirerait moins d’amateurs de Jules Verne si, par leur nombre et leurs dimensions, les belles gravures que contient chaque tome n’en magnifiaient la taille (format grand in-8°). Dans la mémoire collective, la dépense éditoriale consentie par Hetzel est consubstantielle à la dépense imaginative du romancier ainsi qu’à l’univers fictionnel qu’elle produit : le grand format prolonge l’agrandissement de notre monde par les multiples voyages que nous fait faire le romancier à travers ses héros. Là aussi, entre la fiction et son support, un lien mimétique, ou, plus abstraitement, imaginaire et symbolique, se crée alors, qui participe de la manière dont le public reçoit l’œuvre.

Dans le même temps, le livre illustré est le foyer d’un dissensus que masquent les réalisations éditoriales abouties, mais que révèlent bien, à leurs marges, les réactions ou témoignages des écrivains concernés. Passée au crible de la réflexivité, de l’unité et de l’achèvement, l’illustration révèle sa nature intrusive. L’image menace la part réflexive de l’œuvre, parce qu’à moins qu’un grand artiste ne s’y adonne, elle passe généralement pour moins élaborée que le texte : aux yeux de ses détracteurs, c’est à moindre coût qu’une telle imagerie véhicule les épisodes du récit. On connaît la célèbre diatribe de Flaubert contre elle : « Ce n’était guère la peine d’employer tant d’art à laisser tout dans le vague, pour qu’un pignouf vienne démolir mon rêve par sa précision inepte52 ». Tournée en apparence contre le réalisme des images (« précision inepte »), la critique du romancier est surtout économique : l’adverbe de quantité « tant » (« tant d’art ») souligne l’écart entre la dépense de l’écrivain et celle de l’illustrateur. La précision de l’image coûte moins d’effort que le travail esthétique sur le « vague », parce que copier les choses est plus facile que d’inventer les détours thématiques et stylistiques nécessaires à la suggestion.

Vue en termes d’interférence, l’illustration manifeste aussi son caractère intrusif par les menaces qu’elle fait courir à l’unité de l’œuvre : en adjoignant un dessinateur à l’écrivain, elle divise l’énonciation narrative et l’autorité qui l’accompagne ; le support se voit scindé à son tour entre le texte et l’image ; enfin elle dédouble corrélativement l’activité du lecteur entre lire et voir. Même quand c’est avec la complicité de l’auteur, l’illustration sépare bien l’œuvre d’elle-même, comme l’a montré Benoît Tane à propos des difficiles relations de Rousseau et de son illustrateur au moment d’éditer La Nouvelle Héloïse (1761)53.

Plus profondément, c’est en colonisant l’univers de référence construit par l’œuvre que l’illustration en menace l’unité : « L’illustrateur […] ne doit voir qu’avec les yeux d’un autre », affirme Théophile Gautier cité par Rivka Susini54. En s’appropriant une partie du monde construit par le texte, elle menace corrélativement l’unité de vision du lecteur, dans la mesure où elle le dispense de tout mentaliser. C’est ce que Mallarmé reproche à l’illustration photographique, sur laquelle l’interroge Paul Ibels lors de son enquête de 1897 : « Je suis pour — aucune illustration » explique le poète, « tout ce qu’évoque un livre devant se passer dans l’esprit du lecteur55 ». En se substituant au travail d’imagination du public, la photographie externalise une partie de la réception du texte et encourage ainsi le lecteur à la paresse, puisqu’il lui suffit désormais de voir ce qu’il devait jusque-là se figurer par lui-même. Dans la suite de l’interview, Mallarmé introduit le motif du coût, en renvoyant ironiquement les amateurs d’illustrations au cinématographe, qui vient d’être inventé (1895), parce qu’il « remplacera, images et texte, maint volume, avantageusement56 ». Le nouveau média est « avantageux » parce que ses performances techniques fabriquent de la figuration à bon marché, mais aussi parce qu’en narrant les choses visuellement, il dispense le public de l’effort de comparer « images et textes ». En rendant l’énonciation imageante et l’image discursive, notamment grâce aux intertitres, le récit filmique prend tout en charge. Le même Mallarmé prévoyait une édition de luxe du Coup de dés (1897), accompagnée d’estampes d’Odilon Redon, ce qui paraît contradictoire avec ses déclarations contre l’illustration, mais ne l’est pas en termes économiques : une telle collaboration ne pouvait que lui être agréable dans la mesure où, du côté de Redon, la dépense artistique était alors équivalente à la sienne57.

Pour finir, l’inscription aléatoire des illustrations dans l’espace du livre en menace l’achèvement. D’une édition à l’autre, les images sont en nombre variable et, par ailleurs, généralement issues d’artistes différents, si bien que, contrairement au texte, qui n’est pas censé évoluer après la mort de l’auteur, sinon par le choix des variantes, elles prennent la forme d’une création continuée qui dessine sa propre histoire58. Au texte établi l’illustration oppose un principe de renouvellement que fortifie l’enchaînement des éditions. L’aléatoire caractérise aussi la réception du livre illustré par le public, puisqu’il aura tendance à feuilleter les images sans le texte, qui plus est de manière non séquentielle, à la manière d’un album, pratique moins coûteuse que de suivre le « fil interminable d’une intrigue superflue59 », selon l’expression baudelairienne. Comme l’a montré Philippe Hamon au sujet d’un tel feuilletage, à la conception organique de l’œuvre narrative qui traverse le XIXe siècle, l’album offre une alternative dont la liberté séduit les auteurs autant qu’elle les inquiète60.

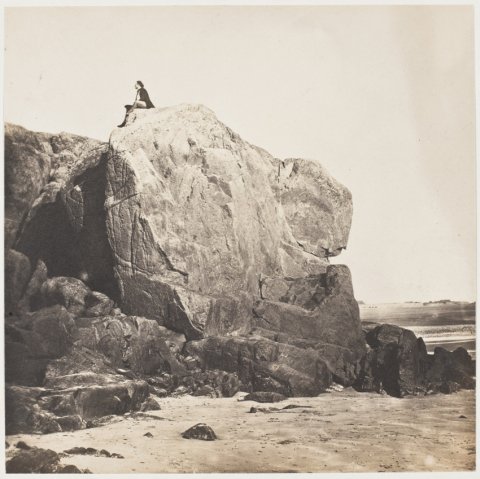

Enfin, dans certaines circonstances, la boucle rétroactive entre création et communication s’applique aussi à l’illustration. Même si, obéissant à des codes iconographiques attendus, elle s’avère souvent plus conventionnelle que le texte qu’elle met en image, elle peut aussi contribuer à nourrir l’œuvre de nouveaux contenus, et, d’un point de vue pragmatique, d’enjeux inédits liés à son insertion et à son énonciation mêmes. « C’est la révolution photographique que nous voulons faire (en attendant)61 », écrit Victor Hugo à Hetzel, son éditeur, qui lui refuse l’illustration de ses livres par les photos prises en exil, parce que financièrement parlant trop coûteuse (il fallait à l’époque coller les épreuves une à une dans chaque exemplaire). Non seulement les photographies auraient ajouté à l’ouvrage des informations visuelles sur la vie du poète à Jersey, mais, d’un point de vue pragmatique, en tant qu’exilée des Beaux-Arts et démocratie de l’image, elle aurait relayé symboliquement la posture de paria et de héros républicain adoptée alors par Victor Hugo et que figurent, par exemple, les portraits accusateurs pour le Second Empire que ses fils prennent de lui, posté sur le rocher des Proscrits62 (1853).

Non seulement, à cette date, il tente d’exister en France en y diffusant ses photographies d’exil, mais leur insertion éditoriale dans l’espace du livre aurait ajouté, pratiquement et symboliquement, un effet d’inclusion63 de nature à exposer et conjurer tout à la fois l’ostracisme auquel le condamnait la situation.

La notion d’inter-œuvre nous paraît ainsi susceptible de modifier celle d’œuvre, prise dans son acception traditionnelle, en insistant sur la façon dont la réflexivité s’y noue à l’interférence et corrélativement, la dépense à l’épargne. Dès sa genèse l’œuvre repose sur un dissensus qui est aussi un compromis entre la dépense intellectuelle, imaginative, psychique ou matérielle engagée par l’artiste et l’économie que lui imposent les conditions de réception de ses productions, que ce soit du point de vue de l’écriture, de la lecture, de l’édition du texte ou de sa promotion dans les médias. Sous l’angle de l’inter-œuvre, l’œuvre et ses extensions médiatiques ne sont donc plus deux ensembles distincts, mais un seul et même ensemble, caractérisé par une hybridité constitutive. Si la médialité est déjà dans l’œuvre, en tant que support de communication, sa médiatisation ne fait que prolonger ce phénomène originaire, d’autant que, prise dans le bain médial ou médiatique de son temps, la création artistique a toute chance d’en subir rétroactivement les effets, en introjectant et en complexifiant les idées, images et motifs à la mode véhiculés avec rapidité et économie par les médias. Enfin, en affectant l’œuvre de degrés, la notion d’inter-œuvre transforme l’opposition entre « écrivains » et « écrivants64 », établie par Roland Barthes dans son célèbre article de 1960, pour lui substituer une perception plus scalaire des choses, dans laquelle création et communication se mêlent selon des proportions variables. Une fois défini en termes de coût et non de normes esthétiques et institutionnelles, l’effet d’œuvre traverse le champ médiatique comme le champ artistique. Des éditions de forme traditionnelle aux productions d’amateurs en ligne, le paysage culturel actuel appelle une poétique élargie, qui, tout en prenant en compte les lois de la communication sociale, ne renonce pas pour autant à tracer une frontière entre ce qui fait œuvre et ce qui relève d’échanges produits au moindre coût.

Bibliographie indicative

Durand, Pascal et Servais, Christine, dir., L’Intervention du support. Médiation esthétique et énonciation éditoriale, Liège, Presses universitaires de Liège, 2017.

Durand, Pascal, Médiamorphoses. Presse, littérature et médias, culture médiatique et communication, Presses universitaires de Liège, 2020.

Galard, Jean, et Waschek, Matthias, dir., Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ?, Paris, Gallimard, 2000.

Gefen, Alexandre, L'idée de littérature : de l'art pour l'art aux écritures d'intervention, Paris, José Corti, 2021.

Genette, Gérard, L’Œuvre de l’art. Immanence et transcendance, Paris, Seuil, « poétique », 1994.

Larroux, Guy, « Frontières et points stratégiques de l’œuvre », Romantisme, n° 195, 2022, p. 31-45.

Meizoz, Jérôme, « Extensions du domaine de l’œuvre », Interférences littéraire/Literaire interferenties, n° 23, « Seuils/Paratexts, trente ans après », dir. Guido Mattia Gallerani, Maria Chiara Gnocchi, Donata Meneghelli, Paolo Tinti, mai 2019, p. 186-193.

Nachtergael, Magali, Poet against the machine, Marseille, Le mot et le reste, 2020.

Nakaji, Yoshikazu, dir., L'Autre de l'œuvre, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2007.

Ortel, Philippe, « Création et communication : une approche média-littéraire », Tangence [En ligne], 125-126 | 2021.

Rosenthal Olivia, RUFFEL, Lionel, « Introduction », Littérature. La littérature exposée. Les écritures contemporaines hors du livre, n°160, 2010, p. 3-13.

Rosenthal Olivia, RUFFEL, Lionel, « Introduction », Littérature, « La littérature exposée 2 », n° 192, 2018, p. 5-18.

Schaeffer, Jean-Marie, L’Expérience esthétique, Paris, Gallimard, 2015.

Viard, Dominique, « L’identité de l’œuvre », Exposer la littérature, dir. Jérôme Bessière et Emmanuèle Payen, Éditions du cercle de la Librairie, 2015, p. 67-77.

Voisin, Patrick, dir., La Valeur de l’œuvre littéraire, entre pôle artistique et pôle esthétique, Paris, Garnier, 2012.

Vouilloux, Bernard, L’Œuvre en souffrance. Entre poétique et esthétique, Paris, Belin, 2004.

Vouilloux, Bernard, Ce que nos pratiques nous disent des œuvres. A travers poétique et esthétique, Paris, Hermann, 2014.

Notes

Si le terme n’est quasiment jamais utilisé, la question des rapports entre œuvre et médias est un des sujets de la critique contemporaine. Voir à ce sujet Jérôme Meizoz, « Extensions du domaine de l’œuvre », Interférences littéraire/Literaire interferenties, n° 23, « Seuils/Paratexts, trente ans après », dir. Guido Mattia Gallerani, Maria Chiara Gnocchi, Donata Meneghelli, Paolo Tinti, mai 2019, p. 186-193.

Liliane Louvel, Le Tiers pictural, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Interférences », 2010. L’idée selon laquelle une œuvre se construit à partir d’une altérité a été explorée collectivement dans L'Autre de l'œuvre, dir. Yoshikazu Nakaji, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2007. L’idée d’une ouverture de l’œuvre à des flux « épistémiques, esthétiques, techniques, sociaux, politiques, économiques, etc. » qu’elle transforme en retour fonde les travaux de Bernard Vouilloux, notamment dans Ce que nos pratiques disent des œuvres. A travers poétique et esthétique, Paris, Hermann, 2014, p. 53. Nous nous limitons ici aux médiations médiales et médiatiques.

Par médial, on entend ici ce qui se rapporte au support de l’œuvre, quelle que soit l’époque envisagée. Médiatique renvoie plus spécifiquement à l’époque d’industrialisation des médias (fin des années 1830 pour la presse).

Sur la médiation du support dans les choix d’un écrivain ou d’un artiste, voir les différents travaux de Pascal Durand, notamment : L’Intervention du support. Médiation esthétique et énonciation éditoriale, dir. Pascal Durand et Christine Servais, Liège, Presses Universitaires de Liège, « Information et communication », 2017.

Jean-Marie Schaeffer, L’Expérience esthétique, Paris, Gallimard, 2015, p. 276.

Ibid., p. 316.

« Toutes les activités liées à la parade sont non économiques en termes de dépense d’énergie et de temps » (ibid., p. 261). Selon l’auteur, le signe envoyé par la parade amoureuse fonctionne alors comme « métasigne » (signe renvoyant à sa propre existence) et signe coûteux : « […] dans la création artistique, la signalisation va à l’encontre du processus d’économie des moyens : elle exacerbe la surcharge poiëtique par rapport à la destination pratique des artefacts et la surcharge herméneutique par rapport à l’usage communicationnel des signes. » (Ibid., p. 262).

Ibid ., p. 253. Cette espèce s’appelle pour cette raison « oiseau-berceau » (bowerbirds).

Ibid., p. 260.

La théorie des signes coûteux nous paraît rendre compatibles les idées de processus et de clôture. D’abord virtuelles, les frontières de l’œuvre se précisent en fonction de tous les cadrages qui peuvent, ou non, précéder ou suivre sa genèse : génériques, institutionnels, médiatiques, pédagogiques, etc. Dans son approche pragmatique de l’œuvre comme force opérante (agissant sur le réel et ensuite sur le lecteur) Bernard Vouilloux, par exemple, utilise des formules qui disent à la fois l’ouverture sur le monde et le retour circulaire de l’œuvre sur elle-même : « L’œuvre, forme agissante, forme en travail, est un opérateur de transformation » (Présentation, op. cit., p. 9).

Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Dits et écrits. 1976-1988, t. 1, Paris, Gallimard, 2001, p. 822.

Charles Baudelaire, Salon de 1845, Écrits sur l’art, éd. par Francis Moulinat, Paris, Le Livre de poche, 1992, chap. V, p. 100.

Ibid.

Ibid., p. 101.

Baudelaire parle de Corot (Ibid., p. 99).

Ibid., p. 100.

Pierre Wat, « Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ? », conférence pour Les Paris de l'Art 2018/19, Paris Musées. « Le chef-d’œuvre ici c’est donc ce qu’on pourrait appeler un objet démonstratif. C’est la question de la virtuosité comme surenchère démonstrative de la compétence. […] l’originalité, la singularité […] n’ont que peu, voire aucune place, au profit de l’excellence dans la conformité à un canon. »

Pour l’artisan, explique Matthias Waschek, « le chef-d’œuvre se fondait sur un ensemble contraignant de règles prédéterminées et validait le système corporatif » (« Le chef-d’œuvre : un fait culturel », Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ? dir. Jean Galard et Mathias Waschek, Paris, Gallimard, p. 45 et suiv.).

Albert Renger-Patzsch, Die Welt ist schön, Kurt Wolff verlag, München, 1928.

Dans « Le chef-d’œuvre : un fait culturel », Matthias Waschek montre comment, vers 1600, la notion de chef-d’œuvre glisse du domaine de l’artisanat à celui des beaux-arts (op. cit., p. 26 et suiv.). Quant à la notion de « beaux-arts », le Trésor de la Langue Française en trouve la première occurrence dans « Le songe de Vaux » (1661) de La Fontaine (dans un passage où l’auteur affirme la supériorité de la poésie sur la peinture).

Michel Foucault, art. cit., p. 794.

Annie Ernaux mentionne régulièrement les agendas ou journaux intimes qui lui servent de réserve, par exemple « un petit agenda, celui de 1963 que j’ai utilisé pour écrire L’Événement » (Mémoire de fille, Paris, Gallimard, 2016, p. 61).

Mirabeau, « Discours à la première séance de l’assemblée à Paris. 19 octobre 1789 », Orateurs de la Révolution française, éd. par François Furet et Ran Halévi, Paris, Gallimard, 1989, « Pléiade », t. I, p. 690.

Ibid.

Contrairement à la re-présentation qui présente une seconde fois la réalité, la figuration lui donne sa première forme (ainsi de la complexité, ici).

26 Victor Hugo, Littérature et philosophie mêlées, éd. par Anthony R. W. James, Robert Laffont, « Bouquins », 1985 [1834], p. 132.

Roland Barthes, Leçon, Paris, Seuil, « Points », 1978, p. 17.

« En tout cas il y a une beauté grammaticale (comme il y a une beauté morale, dramatique, etc.), qui n’a rien à voir avec la correction. C’est d’une beauté de ce genre que Flaubert devait accoucher laborieusement. Sans doute cette beauté pouvait tenir parfois à la manière d'appliquer certaines règles de syntaxe. » (Marcel Proust, « À propos du “style” de Flaubert », Nouvelle Revue française, 1920, dans Essais et articles, Gallimard, coll. « Pléiade », 1971, p. 587-588).

Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, préf. par Bernard de Fallois, Paris, Gallimard, 1954, « Folio essais », p. 297-298.

Maxime Decout, Éloge du mauvais lecteur, Paris, Minuit, 2022, p. 89.

Ibid, p. 14.

« Introduction », L’Économie de l’attention. Nouvel horizon du capitalisme ?, dir. Yves Citton, Paris, La Découverte, 2014, p. 7-31. Dans le même ouvrage voir à ce sujet Jean-Philippe Lachaux, « L’Économie cérébrale de l’attention », op. cit., p. 109-120.

Comme l’explique Alain Génétiot : « Les recommandations de L’Art poétique sont donc entièrement tournées vers la réception, l’effet à produire sur le public ». (« Boileau poète dans L’Art poétique », Papers on French Seventeenth Century Literature, 2004, XXXI (61), p. 347-366. URL : https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02879116/document Consultation le 17/08/2023).

Boileau, Art poétique, éd. par Sylvain Menant, Paris, Garnier Flammarion, 1969, chant I, p. 88, v. 59-60.

Ibid. Mes italiques.

Quintilien, Institution oratoire, VIII, 2, 15. Cité par Isabelle Serça à propos de la phrase proustienne : « Ponctuation et ordre des mots », L’Ordre des mots à la lecture des textes, dir. Agnès Fontvieille-Cordani et Stéphanie Thonnérieux, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2009, p. 259-273. URL : https://books-openedition-org.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/pul/2553#ftn3 Consultation le 18/08/2023.

Boileau, Art poétique, op. cit., p. 88, v. 57-58.

Jean-Marie Schaeffer, « Généalogie et fonction de l’expérience esthétique », op. cit., chap. V, p. 303.

Comme l’écrit Isabelle Serça : « la phrase, qui ne cesse de différer le point final, est dans le même temps douloureusement tendue vers sa fin, vers ce point final qui ne cesse de se dérober avant de surgir enfin, “comme une délivrance”, dit Leo Spitzer. » (art. cit., & 38 de la version en ligne).

Philippe Amen montre bien, par exemple, comment Amiel compense la dimension informelle du journal intime par « des conduites normatives liées à un contrôle du temps et donc du réel », soumettant ainsi le texte à ce qu’il nomme une « endochronie » (« Une folle liberté que je dois maîtriser pour me dire : endochronies du journal intime », Polysèmes, n° 17, 2017.

Le titre complet est : Le Drame de la vie contenant un homme tout entier. Pièce en 13 actes des ombres et 10 pièces régulières.

Gérard Genette, L’Œuvre de l’art. Immanence et transcendance, Paris, Seuil, « poétique », 1994, p. 288.

Apostrophes, France 2, émission du 28/09/1984. Archives Ina.

C’est le mot, bien trouvé, de Bernard Pivot, lors de l’émission (28’40).

45 Voir notamment Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, Le Seuil, « Poétique », 2007.

Gustave Flaubert, « A Louise Collet », 12 septembre 1853, Correspondance, éd. par Jean Bruneau, Paris, Gallimard, « Pléiade », 1980, t. II, p. 429. Mes italiques.

Voir à ce sujet l’introduction à ce numéro.

Au sujet de la conférence performance, voir l’article d’Estelle Mouton-Rovira, « Pratiques de la performance littéraire : décentrements et plasticité de l’ « œuvre » (Jouannais, Pireyre, Delaume) », dans ce même numéro.

Ajouter ou retrancher « coûte » autant à l’artiste en termes de création. Au sujet de ces opérations, voir Illustrer le livre sous l’Ancien Régime. Littératures classiques, n° 107, Presses Universitaires du Midi, 2022, notamment la présentation d’O. Leplâtre, p. 5-12.

« Et s’il me faut avouer que M. Delacroix a surpassé les tableaux que je m’étais faits de scènes écrites par moi-même, à plus forte raison les lecteurs trouveront-ils toutes ces compositions pleines de vie et allant bien au-delà des images qu’ils se sont créées. », cité par Evanghelia Stead, qui montre comment Goethe admire la force créatrice de Delacroix et pas seulement les images en elles-mêmes. La suite de son étude souligne cependant « les nombreuses tensions, matérielles, interprétatives, figuratives, poétiques » qui sous-tendent aussi ce travail d’illustration (« Il est interdit de regarder : Marguerite au sabbat par Eugène Delacroix », Diogène, n° 257, 2017/1, p. 111-134).

Selon Arnaud Rykner, sans le récit il n’y aurait pas réellement scène chez Racine : « La scène a toujours à voir avec le hors-scène : la scène (le plateau) repousse la « scène » dans ses marges, en même temps que celle-ci contredit l’autonomie et la clôture du drame. Ainsi s’explique le fait que dans la dramaturgie classique ce qui fait « scène » ressortit, dans la quasi-totalité des cas, au récit. » (Arnaud Rykner, « La scène sans la scène. (Mettre en scène, mettre hors-scène) », La Scène. Littérature et arts visuels, dir. Marie-Thérèse Mathet, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 197. Sur le frontispice en général voir Visages de l’objet imprimé. Les Frontispices au XIXe siècle, dir. Delphine Gleizes et Axel Hohnsbein, Paris, Sorbonne Université Presses, 2024.

Gustave Flaubert, Lettre à Jules Duplan du 10 juin 1862, Correspondance, op. cit., t. V, p. 24.

Benoît Tane, « Le livre illustré au XVIIIe siècle. L’œuvre au risque de sa défiguration », L’Esthétique du livre, dir. Alain Milon et Marc Perelman, Presses universitaires de Nanterre, 2010, p. 315-331.

Rivka Susini, « Les symbolistes face à l’illustration », Textimage. La citation est tirée de Théophile Gautier, « Tony Johannot », Portraits contemporains : littérateurs, peintres, sculpteurs, artistes dramatiques, Paris, Charpentier, 1874, p. 227. Son article a été initialement publié dans La Presse, numéro du 16 juin 1845.

Stéphane Mallarmé, « Sur le roman illustré par la photographie », Œuvres complètes, éd. par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, « Pléiade », t. II, p. 668. Mes italiques. Sur les raisons esthétiques de ce refus, notamment le refus du matérialisme des images par Mallarmé, voir Jean-Nicolas Illouz, « Un poème typo-litho-graphique : Mallarmé, Redon, Un coup de dés », Romantisme, 2019-2, p. 21-32.

Ibid. Mes italiques.

Sur la proximité esthétique entre les illustrations de Redon et Un coup de dés, voir l’article de Jean-Nicolas Illouz.

58 Comme l’explique Stéphane Lojkine, l’étude des illustrations d’un même livre, l’Enéide de Virgile par exemple, montre qu’elles obéissent aux différents « régimes de représentation » constitutifs de l’histoire de la mimésis elle-même (voir Stéphane Lojkine, « Régimes de la représentation dans la gravure d’illustration classique. Les Virgiles illustrés », Littératures classiques, op. cit., p. 31-45).

Charles Baudelaire, « À Arsène Houssaye », Le Spleen de Paris. Petits poèmes en prose, éd. de Robert Kopp, Paris, Poésie/Gallimard, 2006, p. 103.

Philippe Hamon, « L’album ou la nouvelle lecture », Imageries. Littérature et image au XIXe siècle, Paris, José Corti, 2001, p. 327-362. La pratique encyclopédique appelait déjà le feuilletage dans les siècles antérieurs.

Victor Hugo, lettre à Hetzel du 2 juin 1853, Correspondance entre Victor Hugo et Pierre-Jules Hetzel, (1852-1853), éd. par Sheila Gaudon, Paris, Klincksieck, 1979, t. I, p. 311.

Entre autres projets, Victor Hugo aurait voulu que son portrait orne Napoléon le Petit, Les Châtiments et Les Contemplations, « comme pour affirmer que, malgré l’exil, la présence réelle de l’auteur reste assurée, par un double jeu de consubstantiation, de la personne à la photographie puis de la photographie au livre », écrit Hélène Védrine dans « Portraits de masques et de fantômes. Le portrait photographique dans le livre (1860-1930) », COnTEXTES, n° 14, 2014. Sur les autres photographies d’exil et leur usage éditorial potentiel, voir Philippe Ortel, « Les Contemplations avec photos : le montage Hugo-Vacquerie », Teximage. Entre textes et images : montage/démontage/remontage, actes de colloque mis en ligne en mars 2016. https://www.revue-textimage.com/conferencier/sommaire/06_sommaire.html Consulté le 8-11-2024.

Sur la fonction « inclusive » de l’intermédialité ainsi que l’invention même du concept d’ « intermédialité inclusive » par Magali Nachtergael, voir son programme de recherche : ICI Intermédialité Créative et Inclusive.

Roland Barthes, « Écrivains et écrivants », Essais critiques, Paris, Seuil, 1964, p. 147-154.

L'inter-œuvre

5|2025 - sous la direction de Philippe Ortel et Vérane Partensky

L'inter-œuvre

Expérimentations contemporaines

Pratiques de la performance littéraire

Éclatement et hybridation

Instapoésie : une convergence des pôles ?

Internes de Grégory Chatonsky

Palimpseste, mosaïque, connexion

Peut-on parler d’« inter-œuvre » dans l’Antiquité romaine ?

L'œuvre mosaïque : quelques cas d’interauctorialité à la Renaissance

« Only Connect », A Humument (1966-2016) de Tom Phillips en tant qu’inter-œuvre

L'œuvre intermédiaire

De Madame Bovary à Gemma Bovery : un diptyque inter-œuvre ?

Du texte à l’œuvre murale : reconquérir l’Histoire, restaurer une aura

Personnages-théories et théories-mondes dans les fictions scientifiques