L’objet de cet article est de proposer une modélisation généalogique des régimes de représentation qui organisent l’image dans la gravure d’illustration classique. Un régime de représentation se définit par la concordance d’un dispositif dans l’image et d’un contexte social, culturel, politique dans lequel cette image est produite, puis utilisée. Il s’agit donc de corréler des dispositions formelles récurrentes (organisation de l’espace, rapport entre les groupes qui l’occupent, fonctions de ces groupes et manières de signifier) avec des pratiques de lecture elles-mêmes conditionnées par la représentation que le lecteur se fait de la société dans laquelle il est pris.

Pour une telle modélisation, il est intéressant de travailler sur un corpus d’images étalé dans le temps mais illustrant toujours le même texte : un même contenu textuel donne lieu à des images différentes ; la modélisation du régime doit s’affranchir le plus possible de la variété des contenus. C’est la variation des représentations qui nous intéresse ici. Les manuscrits et éditions illustrés de Virgile constituent à ce titre un corpus privilégié, permettant non seulement de parcourir l’ensemble de la période, mais aussi de nous référer aux plus anciennes illustrations romaines qui nous soient parvenues.

Régime performatif : l’image comme supplément de la recitatio

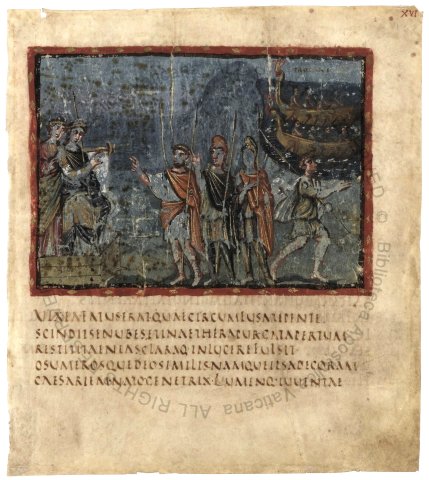

Le Vergilius Vaticanus est un de ces manuscrits1, produit au moment où le codex (le livre relié) prend définitivement la place du volumen (du rouleau).

Le travail du rubricateur vient en dernier : le scribe a préalablement écrit le texte, à partir de l’emplacement vide laissé par l’image. En un sens, l’espace laissé vide par le copiste avant l’intervention de l’enlumineur fixe le fonctionnement de base de l’image : l’image délimite un espace, que le texte vient remplir. Le geste inaugural de création de l’image est la délimitation de cet espace2.

La lecture du codex va répéter le processus de sa fabrication ; ce processus lui-même transpose, ou supplée le processus de création du texte même, qui s’accomplit idéalement dans la recitatio, lorsque l’auteur convoque ses amis pour une lecture qui doit lancer sa publication. La recitatio n’est pas la lecture d’un texte achevé que les invités écoutent passivement : elle est elle-même une performance qui co-crée le texte en sollicitant les participants, qui peuvent se partager la lecture, la critiquer, et doivent surtout par leur présence apporter leur caution. La recitatio a ou n’a pas eu lieu avant la copie des manuscrits ; quand elle se fait, elle est toujours décrite comme une expérience décevante. Il n’empêche : la lecture mimera toujours cette performance, en suppléera le défaut fondateur3, comme l’écriture du texte dans le manuscrit supplée le défaut de l’image qui le précède.

L’image se lira donc comme installation inaugurale de cette performance par défaut. Prenons un exemple.

Sur le f. 16r° à gauche, Didon tient audience sur un trône de bois devant le temple de Junon (v. 506). Énée et Achate sont devant elle. Pas trace dans l’image du nuage d’invisibilité que leur avait procuré Vénus, et qui se dissipe devant Didon. Les vers qui suivent l’image décrivent leur apparition miraculeuse face à elle (v. 586-590).

L’image se lit de gauche à droite et hiérarchiquement. Le syntagme sujet à gauche représente Didon trônant, sa sœur Anna derrière elle. La reine commande l’image, en est le sujet ; sa préséance de sujet qui ordonne la performance est marquée par la confidente qui l’accompagne. L’objet de l’audience que donne Didon est Énée face à elle, suivi de deux Troyens en bonnet phrygien. Le syntagme régime est composé à son tour d’une figure qui commande, Énée le bras levé, et de deux figures sous ses ordres.

La partie droite de l’image représente un troisième syntagme : Achate tourne le dos aux autres personnages car il quitte les lieux. La tête d’Achate est plus basse que celle d’Énée, qui elle-même est plus basse que celle de Didon. Achate est l’objet du commandement d’Énée, qui le dépêche vers les navires troyens (v. 644) pour aller chercher son fils Ascagne. Achate dépend d’Énée qui dépend de Didon. Le syntagme commandé par Achate est lui-même composé de trois éléments : Achate en est le sujet, tandis que les deux navires figurés au-dessus de lui représentent l’objet, la destination de son action. Bien entendu, ces navires ne sont visibles, au sens moderne du terme, ni depuis Didon, ni depuis Énée, ni même depuis Achate au moment où il quitte Énée.

L’image dispose les hiérarchies sur lesquelles le récit virgilien, à la lecture du texte qui la suit, viendra se greffer. Le contenu de l’image n’est donc pas le récit, mais la hiérarchie qui le conditionne. La performance consiste dans l’actualisation de cette hiérarchie. La performance ne s’inscrit pas dans la succession d’une narration. Elle établit un rapport permanent, qui se ramène généralement à un rapport de souveraineté. La souveraineté s’exerce sur un territoire : le fond, le cadre de l’image délimitent ce territoire. On touche ici à la base fondamentale des régimes de visibilité de l’image dite d’illustration, que les dispositifs ultérieurs vont encapsuler, sans jamais complètement la faire disparaître.

Régime narratif : territoires, retable, défilé

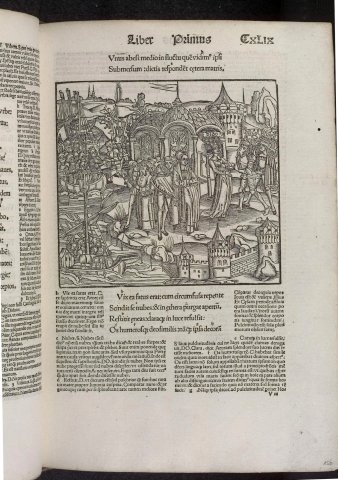

Mille ans plus tard à Strasbourg, l’imprimeur Jean Grüniger publie en 1502 une édition latine des œuvres complètes de Virgile illustrée de gravures sur bois par Sébastien Brant, l’auteur de La Nef des fous4. Comme les miniatures du Vergilius Vaticanus, les gravures de 1502 précèdent le texte. Pour analyser la transformation du régime de l’image, prenons, au f. 149r°, la gravure qui représente Didon accueillant Énée à Carthage, et est insérée, comme l’image du f. 16r° du Vergilius Vaticanus, juste avant le vers 586.

L’espace global dans lequel sont disposés ces différents épisodes, l’arrivée des bateaux en bas à gauche, l’accueil de Didon en haut à droite, l’invitation d’Ascagne en haut à gauche, s’inscrit désormais dans une topographie, articulant la ville de Carthage à ses rivages tyrrhéniens et à son horizon rural. La circulation du regard sur la carte de l’image met en œuvre la narrativisation du régime de visibilité. Sous le temple, qui domine la ville, Brant a représenté l’assemblée des bourgeois qui gouverne la ville et constitue l’interface de toutes les circulations5. Ce groupe de personnages ne correspond à aucun élément textuel. C’est dans l’économie de l’image qu’il prend sens, comme supplément du syntagme sujet, dont la reine n’occupe plus la fonction. La reine à droite gère l’accueil d’Énée, comme le soldat à gauche gère l’invitation d’Ascagne. L’un et l’autre sont des médiateurs de la souveraineté de la ville-monde, signifiée par le temple et incarnée par les bourgeois assemblés derrière Didon, au centre de la gravure.

L’image suppose désormais qu’on circule devant elle, comme circulaient les fidèles devant les retables des églises6. La structure du triptyque sert de modèle pour déployer, y compris sur des supports qui n’ont plus rien à voir avec lui, un dispositif trois-en-un anticipant la lecture latérale et successive qui sera faite de l’image, et en même temps, à son issue, le retour en arrière pour embrasser une dernière fois du regard ce devant quoi on a défilé : ce n’est pas le regard mais un défilé de spectateurs qui a commencé par structurer le régime sémiotique de l’image moderne.

Dans la gravure de Sébastien Brant pour le feuillet 149 du Virgile de 1502, on entre dans l’image par le vaisseau d’Énée à gauche et on vise d’entrée de jeu l’opposé de l’image, l’hospitalité de Didon en haut à droite. On en sort par Ascagne, qui constitue le point d’aboutissement du récit. Mais Ascagne lui-même descend du bateau, est sommé de rejoindre son père à la ville. Le point d’arrivée indique donc un retour. Le trajet des personnages dans l’image, le piétinement des badauds carthaginois en son centre mettent en abyme le défilé du spectateur-lecteur, qui transpose lui-même le défilé devant le retable, avec son quart de tour ultime. La gravure supplée ainsi le retable, comme l’enluminure suppléait la recitatio.

Les raisons pour lesquelles le rituel de dévotion devant le retable en est venu à servir de modèle remontent aux origines de la lecture silencieuse médiévale, qui ne se définit plus comme artefact de la recitatio, mais comme artefact de la prière. La lecture est un transfert de dévotion, ce qui veut dire que la lecture de l’image s’effectue par transfert du rapport dévotionnel aux images.

La composition en double page (la seule du livre) qui représente Énée et Achate admirant la façade historiée du temple de Junon en témoigne spectaculairement7. Virgile avait lui-même conçu le texte comme une mise en abyme romaine de la performance épique grecque, dont le texte vigilien fournit l’artefact. Comme le texte produit un simulacre d’épopée, le livre fournit l’artefact d’une recitatio, et la gravure de 1502 représente une image dans l’image, la transposition dans l’image de la performance dévotionnelle que l’image supplée. La façade du temple, avec ses trois arches, ses deux registres de représentation, inférieur et supérieur, et ses huit scènes de la guerre de Troie8, ne ressemble en effet nullement à un temple antique, ni même à l’extérieur d’une église contemporaine, mais précisément à un retable gothique devant lequel on peut venir défiler pour admirer les images. Aucune porte n’est prévue pour entrer dans un édifice : le temple est ramené à la structure d’un triptyque, qui n’est pas même celle d’une façade plane ; sa forme polygonale suggère, sous une forme inversée, celle des volets latéraux, qu’on ouvre ou qu’on rabat9.

Régime discursif : profondeur de l’image et bipartition de l’espace

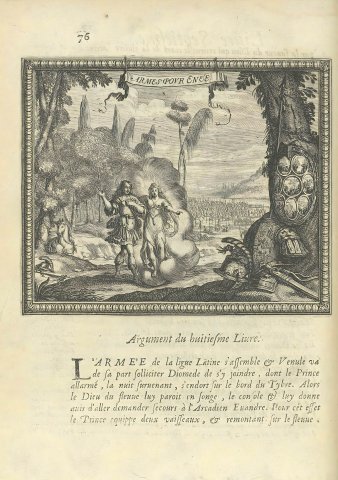

Défilé et sommaire : ces deux tendances contradictoires du régime narratif de représentation qui se met en place transforment alors profondément le statut même de l’image. Le Compendium operum Virgilianorum publié à Utrecht en 1612 en porte le témoignage. Il faut pour ce faire partir de la dernière gravure du recueil, qui illustre le treizième livre apocryphe de l’Énéide, composé en 1428 par Maffeo Vegio.

La gravure représente à droite Énée recevant l’hommage des Rutules à la mort de Turnus, à gauche la cérémonie du mariage d’Énée avec la fille de Latinus, au centre un banquet sur l’esplanade devant le château royal, célébrant la construction achevée de la ville neuve de Lavinium, dont on distingue les maisons à l’arrière-plan10. L’image s’organise donc encore selon trois territoires contenant chacun une unité narrative, territoires dont la ville au centre constitue l’échangeur névralgique. Mais de ces trois, l’épisode du mariage est hypertrophié, tend à devenir la scène exclusive, dont les deux autres épisodes constituent le paysage, l’arrière-plan décoratif.

Dans cette scène même qui émerge dans l’image, l’ancienne structure du retable persiste, avec ses trois panneaux, celui de gauche, où Latinus en chaire préside à la cérémonie, le panneau central, où Énée et Lavinia échangent leurs consentements en présence d’un prêtre et d’une suivante, le panneau de droite enfin, où un hallebardier semble quitter son poste pour, de derrière la colonne, profiter pleinement du spectacle.

Les quatre protagonistes, quoique distribués en deux plans – Énée et Lavinia devant, le prêtre et la suivante derrière – se présentent à la file11 : ils n’occupent pas l’espace de la nef. La chaire de Latinus est pour ainsi dire propulsée sur le parvis, et l’ancienne logique de surface et de lecture latérale prévaut.

Mais le dallage du sol, la double colonnade au fond du temple, les marches de l’escalier, la balustrade qui entoure la table du banquet, la table elle-même disposée en perspective cavalière, le pont et le paysage au fond à droite, s’ils ne concourent pas encore à un point de fuite unique, organisent une profondeur de l’image, à gauche l’espace du temple avec son abside, à droite l’espace de la ville avec son château. Entre ces deux espaces reliés par un escalier, le hallebardier et le chien ne font rien d’autre que regarder : ils ne sont là que pour signifier que, face à l’image, la position fixe d’un regard doit être supposée. On est en train de passer d’un régime du commentaire (le régime narratif) à un régime du point de vue, d’un régime commun du texte à un régime propre de l’image.

Latinus à gauche, sceptre levé, donne sa fille et prononce le mariage ; le prêtre, entre les époux, bénit l’union. Il ne s’agit plus ici de dessiner un parcours chronologique dans l’image : une scène du discours est environnée par un horizon des événements. L’image tend désormais à organiser un partage : à la scène proprement dite revient le discours, sa représentation, sa mise en scène, tandis que les événements sont relégués dans le décor, le lointain, et bientôt le vague de la représentation. Ainsi, par la parole, le bourgeois lettré peut s’approprier l’événement héroïque auquel sa classe ne devrait pas lui donner accès ; par la fiction, il fait sienne une gloire chevaleresque virtualisée.

Le livre II de l’Énéide se prête merveilleusement à cette suppléance de la performance par le discours : Virgile n’y raconte pas en effet la guerre de Troie mais son récit par Énée à Didon12. Alors que les gravures de 1502 représentaient directement la chute de la ville, c’est bien l’espace de l’énonciation que met en scène le Compendium de 1612 (#018523).

Au premier plan à gauche, Énée est assis à côté de Didon sur une estrade au-dessus de la mer. Énée est couronné à la manière d’un roi comme s’il était déjà l’époux de la reine, ce qui n’interviendra qu’au livre IV ; il a revêtu sa cuirasse de combattant, ce qui n’est guère compatible avec l’appareil de la cour et les festivités du banquet. L’espace dans lequel se trouve Énée n’est pas à proprement parler l’espace du banquet, compris comme événement du livre II : il n’y a ni table, ni siège, ni mets, ni balustrade entre la terrasse et la mer. C’est un espace du Signe, où les personnages revêtent les signes qui les désignent hiérarchiquement et symboliquement. Énée porte cuirasse et armure comme Euryale portera, dans l’illustration du livre IX, le casque à panache qu’il n’avait pas encore pris à Mézence. Celui qui parle revêt l’habit de gloire ; la parole vaut distinction.

Cette terrasse virtuelle où Didon et Énée sont assis, entourés de leur cour qui leur tient lieu de public, s’oppose à l’arrière-plan, traité dans des tonalités plus claires, qu’Énée désigne du doigt. L’image se partage entre un espace restreint de la scène au premier plan, dédié à l’éloquence du récit, et un espace vague du décor, à l’arrière-plan, déployant les événements racontés, le départ des vaisseaux grecs vers Troie, origine de la guerre, puis, tout au fond à droite, l’introduction du cheval dans la ville et son incendie, qui en marque la fin. Reléguée dans un lointain de plus en plus vague, la gestion des signes du discours disparaîtra progressivement.

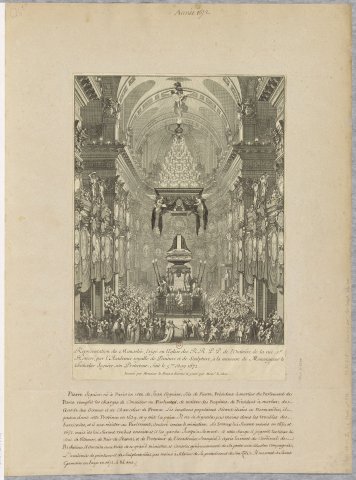

L’Énéide en vers français dédiée à Mazarin en 1648 donne un exemple particulièrement frappant de cette évolution. Seuls les six premiers livres paraissent en effet en 1648, la publication du second volume fut interrompue par la Fronde13 : il ne paraît que dix ans plus tard, avec des gravures d’une facture assez différente. Dans le volume de 1648, la gravure illustrant le livre IV, qui serait d’Abraham Bosse14, représente le suicide de Didon.

Au centre d’une vaste terrasse entourée d’une balustrade et donnant sur le port, un bûcher est dressé, orné de festons et de roses. En haut du bûcher, sur une estrade, est installé un lit, lui-même surmonté d’un baldaquin. La flotte d’Énée se fond dans l’horizon à gauche, tandis que la déesse Iris apparaît en haut à droite, à la base d’un arc-en-ciel, brandissant les ciseaux avec lesquels, en coupant une mèche de ses cheveux, elle doit libérer l’âme de Didon de son corps15.

L’espace vague contient bien les événements dans lesquels la scène de la mort de Didon vient s’inscrire : c’est parce qu’Énée est parti qu’elle se suicide ; c’est parce qu’elle se suicide que Junon, par commisération, lui envoie Iris pour préparer son accueil aux Enfers où elle n’était pas encore attendue. L’image présente donc en quelque sorte, de gauche à droite, les trois territoires successifs de la narration virgilienne, le départ d’Énée, le suicide de Didon, l’arrivée d’Iris. Mais l’hypertrophie de l’épisode central et la relégation des deux autres épisodes dans un discret décor de grisaille marquent ici nettement qu’il faut passer d’une lecture latérale de retable à une plongée dans la profondeur de l’image.

Au tout premier plan, Bosse introduit des spectateurs épouvantés qui accourent vers la reine mourante. L’escalier au centre de la gravure qui conduit au haut du bûcher accompagne le regard du spectateur depuis un point fixe supposé devant l’image vers le lit funéraire, au centre exact de la gravure, où Anna tient sa sœur embrassée. Au fond, entre les rideaux du dais, l’œil parvient à la mer, derrière les glands du cordon qui, à l’intérieur, doit les nouer.

Au-dessus de l’estrade placée en haut du bûcher où le lit funéraire a été dressé, le dais imaginé par Abraham Bosse est celui d’un catafalque, lui-même conçu à la manière du tabernacle biblique, dont le dispositif depuis le Concile de Trente commande la nouvelle théologie des images.

Régime perspectif : écran et tabernacle

Le passage du retable au tabernacle comme modèle référentiel du rapport à l’image entérine l’assignation du lecteur-spectateur à une place unique devant l’image, que le point de fuite désormais unique vient, symétriquement face à elle, signifier16. La substitution du tabernacle17 au retable nécessite prioritairement un effet de profondeur, et introduit dans cette profondeur un principe d’interposition, transposant le franchissement du voile du tabernacle pour passer du Saint au Saint des Saints. Dans le dispositif scénique que met en œuvre ce nouveau régime, ce franchissement se fera d’un espace vague, depuis lequel les spectateurs regardent, vers un espace restreint, où les protagonistes sont regardés.

En France, cette mutation s’opère à l’issue de la Fronde, c’est-à-dire au moment où le régime féodal, avec ses territoires et ses franchises (villes libres, ports francs et autres échangeurs locaux), s’infléchit en une monarchie absolue qui centralise le pouvoir et assigne à chacun sa place dans une hiérarchie sociale qu’elle codifie et stabilise18. Unifier les points de vue, arrêter le défilé des spectateurs, ramener l’archipel des territoires au jeu simple de la Cour et de la Ville, de ce qui fait sens et de ce qui fait paysage : les mutations du régime sémiotique de l’image préfigurent ou transposent la stratégie du pouvoir royal, qui lui-même investit politiquement les nouveaux dispositifs.

Le second volume de l’Énéide traduite en vers français, publié en 1658, s’ouvre, pour illustrer le livre VII, sur une représentation de l’armée latine en perspective cavalière. Latinus, chez Virgile, assiste impuissant au rassemblement des armées hostiles à Énée, et s’enferme bientôt dans son palais. Sur l’image, on le distingue au bas de ses escaliers assis sous un parasol. S’il ne passe pas en revue ses troupes, il les domine du regard : ramené à un simple point, il est placé juste en-dessous du point de fuite de la perspective cavalière, c’est-à-dire au principe névralgique de l’image. De ce point, il contrôle l’ensemble.

Le lecteur de 1658 ne pouvait pas ne pas faire le rapprochement avec les récents événements de la Fronde19 : dans la révolte de Turnus, il trouvait l’écho de la révolte des Grands ; dans la fragilité de Latinus celle de l’autorité du roi. L’instauration d’une perspective linéaire rigoureuse organise le renversement du rapport des forces. Les Grands font belle figure au regard du petit roi, mais ne sont plus que des figures dans le ballet de cour qu’il orchestre depuis son palais.

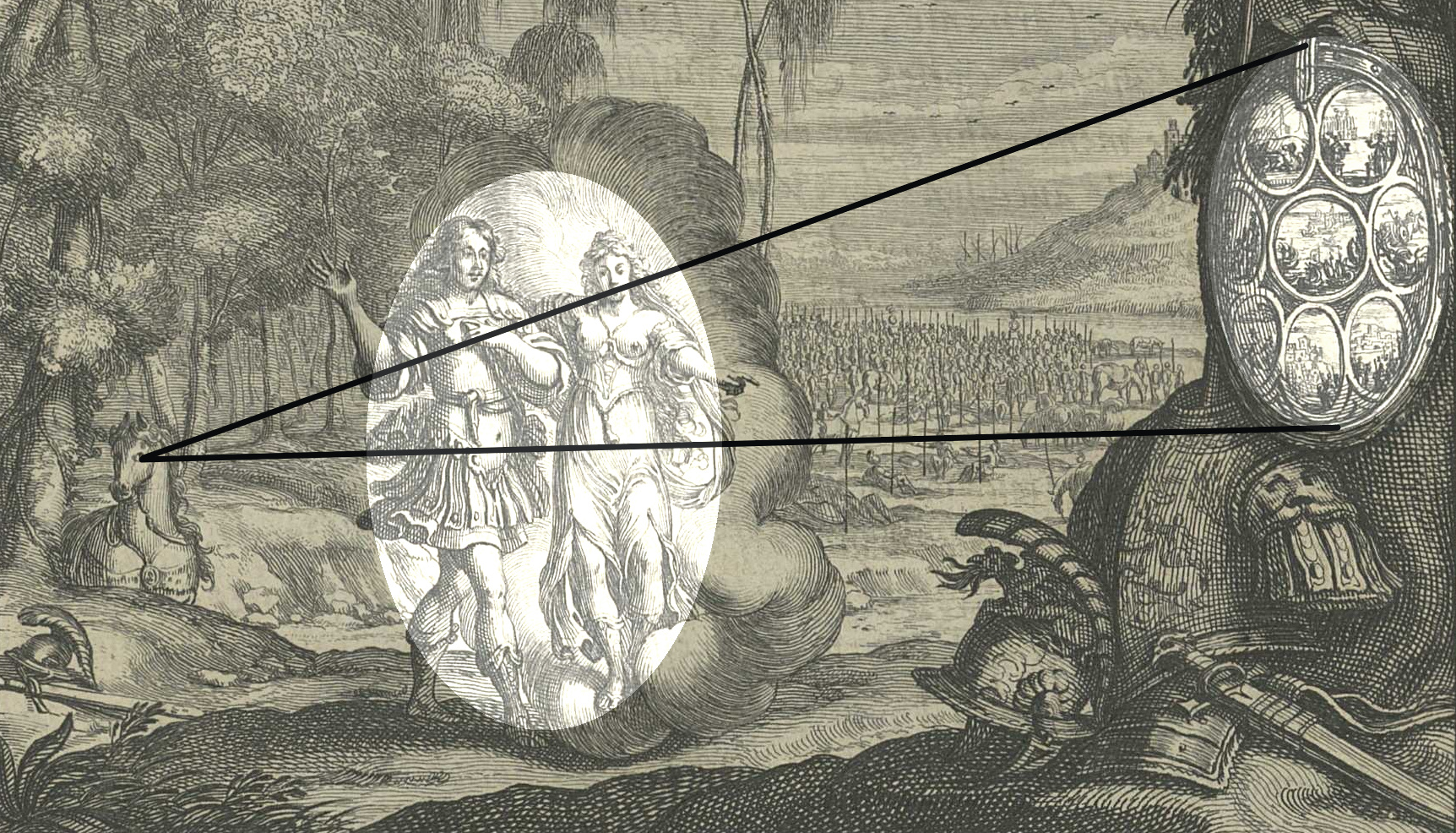

Dans la gravure du livre VIII, où Vénus présente à Énée les armes que Vulcain lui a forgées, Abraham Bosse dissocie nettement un premier plan, à droite, où les armes sont disposées autour d’un arbre à la manière d’un trophée, un deuxième plan au centre, où Énée s’avance aux côtés de Vénus qui le conduit, environnée d’un nuage indiquant sa divinité, et un troisième plan à gauche, depuis lequel le cheval d’Énée observe la scène20. L’armée latine qui s’assemblait dans la gravure précédente occupe ici le fond de l’image.

La composition conserve le souvenir de l’ancienne organisation narrative en triptyque : Énée et Vénus à gauche (en fait au centre), l’armée latine au centre (décalée en fait sur la droite), le bouclier d’Énée à droite. Décentré, le fond, désormais essentiellement décoratif, n’est tout au plus que l’objet du discours de Vénus (v. 613-614), dont le groupe qu’elle forme avec Énée vient se surimposer à lui. La composition se répartit désormais en un espace qui est regardé (le trophée) et un espace qui regarde (Vénus montre ses armes à Énée), se décomposant lui-même, selon le même principe, en un groupe regardé (la déesse et son fils) et le cheval d’Énée qui les regarde.

Or depuis l’endroit où il a été laissé le cheval qui regarde ne peut rien voir que de dos, comme d’où ils sont la déesse et le héros ne peuvent guère observer les détails du bouclier. Malgré le mouvement de la tête du cheval et les grands gestes démonstratifs d’Énée et de Vénus, l’objet focal de l’attention, qui donne son sens à la scène et à l’ensemble de la composition, leur demeure absolument invisible.

Par contraste, le lecteur jouit de pouvoir voir ce dont nul mortel n’est censé être le témoin. C’est-à-dire que la scène se révèle au spectateur comme Saint des Saints : délibérément obscurci pour faire ressortir la scène en arrière de lui, le premier plan fonctionne désormais comme seuil interposé entre l’œil du lecteur et la scène proprement dite21 – Énée et Vénus s’avançant – tandis que réciproquement les protagonistes interposent leur dos entre le regard du cheval et le trophée. Sur le seuil de l’image est entreposé le bouclier qui contient l’ekphrasis, c’est-à-dire la quintessence à la fois de l’éloquence et de l’image. Placer l’image sur le seuil, c’est le principe du tabernacle, dont le voile seul échappe à l’interdit de la représentation.

La scène se définit à la faveur de ces interpositions comme espace restreint délimité par le trophée au premier plan, par le cheval et par l’armée latine à l’arrière. L’espace restreint est la section du cône où la vision est produite, entre le regard qui la commande (le cheval) et les événements qu’elle va déclencher (l’histoire de Rome sur le bouclier). Il y a scène quand le lecteur ne lit plus directement les événements, mais une représentation (le texte, l’image) de leur représentation (le bouclier). La scène substitue l’éloquence à l’action et reporte l’action dans l’espace vague de son pourtour (le bouclier en bordure de gravure). Sur la scène rien ne se passe d’autre que le passage à la représentation (Énée regarde le bouclier que Vénus lui montre).

Cette mise en scène de la parole constitue l’ultime vestige de l’ancien régime de la performance, qui subsiste par lui dans la nouvelle économie du regard alors que toute action est reléguée dans le vague du pourtour.

Nul doute qu’A. Bosse22 s’inspire de la scène théâtrale quand il illustre le livre VIII : dans l’apprêt de la démarche d’Énée s’avançant vers le trophée d’armes que lui offre Vénus, on reconnaît les gestes exagérés et codifiés de l’expression théâtrale, l’enthousiasme du bras droit levé en arrière, la reconnaissance et l’amour qu’exprime la main gauche sur le cœur23. De même, le nuage de Vénus est comparable aux nuages de Médée des décors d’opéra baroque24.

L’apparition des gestes et des accessoires du théâtre sur la scène de la gravure est un effet du changement de régime ; elle n’en est pas la raison. Le théâtre qui s’exporte ici comme modèle n’est pas le théâtre en tant que genre, ou que pratique de jeu ; c’est l’organisation du spectacle à partir d’une certaine disposition et d’une certaine conception qu’on se fait du public, dont la position idéale devient unique et fixe, au centre du parterre, à partir duquel déployer la représentation sur la scène. Le modèle théâtral permet d’assigner les places de chacun : il commence par partager la scène et le parterre25, puis dans la scène il étage les plans en fonction des coulisses26. L’étagement des plans hiérarchise ceux-ci, comme sont supposés être hiérarchisés les places dans la salle, les positions du public, l’ordre de la société même. La perspective linéaire tend vers cet ordre, dont la représentation n’est possible que par elle.

Le Virgile français repose d’ailleurs sur un partage fondamental : à la bipartition de l’image propre aux dispositifs scéniques correspond celle du texte dans le livre, avec son alternance de pages en latin et en français. Le latin y devient un espace vague, dont la valeur référentielle tient lieu d’événement ; le français en constitue la scène proprement dite, l’exercice d’éloquence, la représentation de représentation.

Régime critique : l’image après l’événement

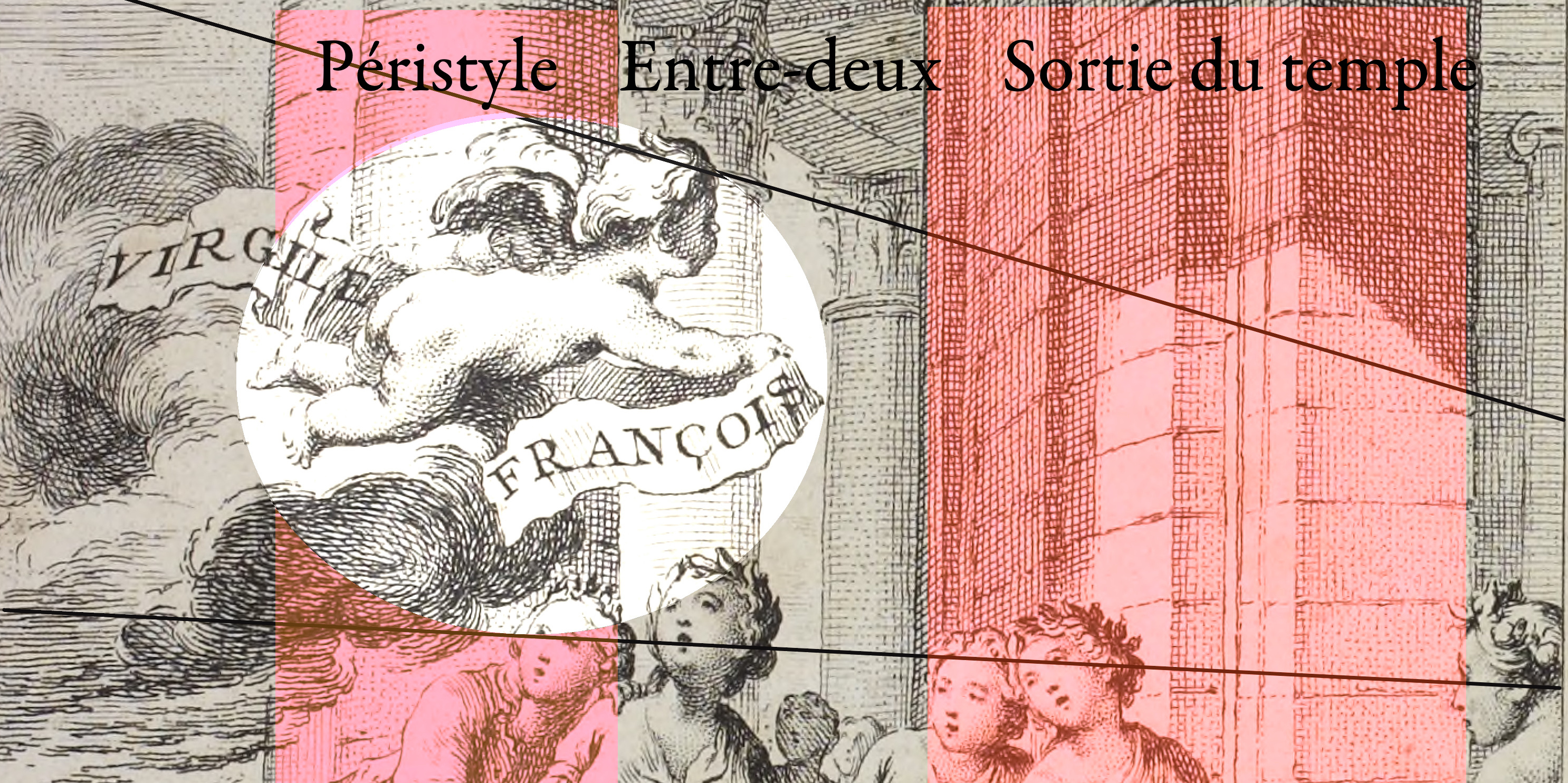

Lorsque, près d’un siècle plus tard, l’abbé Des Fontaines publie une nouvelle traduction de Virgile en 1743, ce n’est plus comme traducteur qu’il se présente au premier chef, mais comme journaliste et comme critique. Tel est le message de la gravure frontispice réalisée par le tout jeune Charles-Nicolas Cochin.

Sur le seuil d’un temple en rotonde, un angelot arrive dans un nuage en volant, tenant à bouts de bras une banderole sur laquelle on peut lire « VIRGILE FRANÇOIS ». Devant la porte ouverte se tiennent les Muses. L’une d’elles invite de la main le putto à entrer.

Cochin en guise de légende cite sous la gravure un vers du livre VII de l’Énéide : « Pandite nunc Helicona, Deæ » (Ouvrez-moi maintenant l’Hélicon, déesses). Ouvrir l’Hélicon, c’est, pour le Virgile français, passer l’épreuve de l’épopée, être capable d’en restaurer la puissance performative originelle. Le texte se représente dans l’image comme un rituel de passage : il faut franchir le jugement des Muses pour être reconnu comme un poète essentiel (le Virgile latin), un poète qui a sa place dans leur temple (le Parnasse français).

Le putto est placé au centre du cône visuel qui part de l’intérieur caché du temple ; en faisant du temple une rotonde, Cochin installe un système de représentation concentrique et hypertrophie le seuil du Saint des Saints qu’il s’agit de pénétrer. Dans cet espace, ce n’est pas un événement qui est représenté, mais un jugement : l’événement, la traduction de Virgile, vient à gauche du dehors ; le verdict du jugement se fera à droite par l’entrée au-dedans. Entre l’événement et le verdict, le jugement déploie au seuil du temple le temps, l’espace et les figures de son processus27.

Ce jugement des Muses est un jugement de goût : il désigne l’accueil fait au livre par le public, il fait du seuil du temple l’espace où se tient le public. L’exercice du goût devient l’enjeu de la représentation, et le goût est une expérience du seuil28.

L’âge de la critique succède à l’âge de l’éloquence et à sa théâtralisation. La deuxième gravure du recueil, qui ouvre les Bucoliques, le représente avec éclat. Au lieu de figurer un ou plusieurs épisodes du texte qu’elle précède, elle met en scène le discours de Des Fontaines sur la Pastorale, après lequel elle est insérée.

Au centre de la composition, une bergère est assise entre deux bergers qui jouent d’une sorte de flûte droite à large pavillon. Ils sont comme elle vêtus très simplement, sans boutons, rubans, ni chapeau. Deux moutons et un chien complètent l’auditoire. Arrivant du fond sur la droite, un autre berger survient, plus richement vêtu, tenant dans sa main droite une flûte traversière (une flûte moderne, donc) et dans sa main gauche une houlette chargée de rubans. Avec un gracieux déhanchement, il tend sa main qui tient la flûte vers la bergère, comme pour lui demander la permission de se joindre au groupe. Mais celle-ci le repousse sévèrement de sa main gauche, tandis que son chien au collier hérissé de clous lève la tête et se raidit sur ses pattes avant, prêt à bondir.

Le petit concert paysan représente la Pastorale virgilienne, que le berger de Fontenelle viendrait corrompre. Plus politique que Des Fontaines, Cochin fait du berger de Fontenelle un garçon naïf et charmant. Alors que les flûtistes paysans restent absorbés dans leur jeu, la bergère seule avec son chien manifeste son rejet, et n’emporte guère par sa moue l’adhésion du lecteur qui s’identifiera plutôt au joli berger enrubanné des églogues de Fontenelle. C’est le lecteur de Fontenelle qui vient ici s’affronter à la rusticité du texte de Virgile : l’enjeu est d’y entrer, de conquérir la bergère.

L’espace où se tient la bergère est délimité à gauche par sa houlette, à droite par la flûte du berger de Fontenelle, ces deux lignes convergeant vers le point de fuite de la composition. La bergère se tient dans le cône visuel qui organise la pénétration du regard du spectateur dans la profondeur de cette image : il est inutile d’insister ici sur le jeu érotique auquel Cochin, avec ses flûtes et ses houlettes, se livre, dont toute la perversité consiste précisément à offrir en pâture à l’œil une bergère qui n’est nullement désirable.

Pour entrer dans le cône, le berger de Fontenelle va devoir contourner le premier flûtiste, passer au-dessus de ses jambes et venir se présenter devant la jeune fille. Son déhanchement préfigure ce contournement. C’est-à-dire que l’œil du spectateur, identifié à l’adolescent, opèrera un quart de tour avant de se positionner dans le cône visuel qui ordonne la composition : le dispositif scénique, qui trouve ici son expression achevée, récupère ainsi le quart de tour du régime du retable mais en renverse la fonction : il ne s’agit plus, au terme d’un défilé, de faire retour vers l’image et d’y introduire une deuxième ligne de fuite, mais tout au contraire, au commencement du processus, de retarder l’installation de la perspective unique et de maintenir le spectateur dans le temps et dans l’espace du franchissement.

En ne représentant pas un épisode des Bucoliques, mais le débat critique touchant à la poétique du genre, Cochin manifeste une transformation beaucoup plus générale et profonde dans le rapport de l’image au texte : le débat porte sur ce qu’il faut lire (Fontenelle ou Virgile) et, dans ce qu’on lit, sur ce qu’il faut préférer. En mettant en scène ce débat, l’image se positionne ici nettement après le texte, comme lieu où s’exerce le jugement sur ses effets.

Avec l’Énéide, Cochin ne se permet pas de telles libertés : une tradition iconographique s’est constituée, qui pré-contraint le choix des séquences à illustrer. Pour le livre I, Cochin représente conformément à cette tradition l’épisode de Didon accordant son hospitalité à Énée. Mais le geste politique de la reine accordant sa protection aux étrangers devient scène de rencontre et de première vue, saisie dans le double cône visuel des regards croisés. Le régime des territoires articulait le temple à la mer et à la ville ; le régime du jugement se concentre sur l’effet que produit la rencontre sur les spectateurs qui y assistent : la dimension politique de la représentation n’est plus portée par le geste de la reine, mais par l’approbation des spectateurs ; elle ne tient plus à ce qui a marqué le commencement de l’événement mais à la manière dont il se répercute dans l’espace public.

Au premier plan, occupant toute la largeur de l’image, Cochin a figuré de dos cinq spectateurs : au parterre ce serait le premier rang devant la rampe. Au second plan à gauche, Didon trône sur une estrade circulaire. Face à elle, sortant du nuage de Vénus qui le maintenait jusque-là invisible, Énée se présente à la reine et lui sourit. C’est un coup de théâtre, le public en est bouche bée : voilà l’effet que Cochin cherche à rendre. Et de fait, ni Didon, ni Énée ne font rien : les bras ouverts et ballants, ils se regardent se voir, dans un moment suspendu de sidération qui les fait sourire, comme des acteurs sûrs de l’effet qu’ils vont produire.

Une nouvelle fois tout se joue en bordure de scène : Didon en occupe le cœur, Énée s’apprête à l’investir. Quoique placé sur la première marche du trône, le jeune homme debout, avec son casque empanaché, domine de toute la tête la reine assise : il a déjà subjugué la reine.

Mais, si sensationnel que soit le spectacle, chacun reste à sa place : le partage du parterre et de la scène et la perspective à l’italienne, pensée pour un œil placé au centre du parterre, sont désormais des conventions communes et pour ainsi dire naturalisées.

Conclusion

L’analyse comparée de quelques-unes des éditions illustrées classiques de Virgile nous a permis de dégager cinq régimes successifs de représentation. Le régime performatif est aussi le régime féodal ; il est déjà désuet au commencement de l’imprimerie, mais subsiste à l’état de trace jusqu’à la généralisation des dispositifs scéniques dans la deuxième moitié du xviie siècle : lié à la recitatio romaine qu’il supplée, et à une conception syntagmatique de l’image, il est concurrencé dès la période du gothique international par le régime narratif, qui renvoie à la lecture méditative solitaire et érudite, ainsi qu’à une image-retable, conçue pour que les regards défilent devant elle. Le régime narratif est en même temps un régime marchand : entre les territoires de la représentation, il organise circulation et échanges ; dans l’image, il installe une, des interfaces ; la ville-monde, le port est le lieu privilégié depuis lequel rayonne cette nouvelle organisation qui se maintient dans la gravure jusqu’au début du XVIIe siècle.

Progressivement, l’objet de la représentation évolue alors, de la performance comme action vers l’éloquence comme exercice spectaculaire : un régime discursif se met en place, mettant en valeur dans l’image la parole du protagoniste, qui, depuis la scène du discours, désigne dans le vague qui l’entoure les événements qui en font l’objet. C’est l’âge de l’éloquence, par laquelle le bourgeois industrieux peut prétendre participer à l’administration publique : le régime discursif est aussi le régime de l’administration royale qui s’organise. Une société d’ordres, aux hiérarchies plus rigides, se met en place : elle assigne une place au spectateur et met en scène en son cœur l’œil qui en règle les mouvements. Le régime perspectif, caractérisé par la généralisation de la perspective à l’italienne29, entérine le nouvel ordre politique issu de la Fronde. Le modèle du tabernacle se substitue alors à celui du retable : l’image se lit moins latéralement qu’en profondeur, et l’organisation de l’espace se simplifie, se clarifie en une bipartition entre espace vague et espace restreint, comparable à celle, au théâtre, du parterre et de la scène. Avec le régime perspectif, le dispositif scénique se met en place, réglé par un écran organisant la séparation entre la représentation des événements (bientôt simple espace vague) et la représentation de leur représentation (la scène proprement dite, ou espace restreint). L’attention glisse ainsi peu à peu de la représentation vers son effet, de l’événement vers sa répercussion dans l’espace public : un régime critique se met peu à peu en place, encapsulant l’espace restreint entre deux cônes visuels, c’est-à-dire deux souverainetés, du lecteur et du point de fuite, du public et du souverain.

Notes

Commandé probablement par un patricien romain de la fin du ive siècle ou du début du ve siècle de notre ère, sans doute avant le sac de Rome par Alaric en 410, le Vergilius Vaticanus contenait originellement l’ensemble de l’œuvre de Virgile, il nous reste un fragment des Géorgiques et deux fragments de l’Énéide reproduisant une bonne part des neuf premiers chants ; 50 miniatures ont été conservées, et pour l’Énéide 32 images dans un état de conservation suffisant pour une bonne analyse. Le manuscrit est conservé à la Bibliothèque apostolique du Vatican, sous la cote Vat. Lat. 3225. Voir David H. Wright, Vergilius Vaticanus, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA), 1980, 2 vol. (fac-similé et commentaires) et The Vatican Vergil, a Masterpiece of Late Antique Art, Berkeley, University of California Press, 1993.

Il semble que les premières enluminures sur volumen n’étaient pas encadrées. On trouve trace de cette pratique dans un manuscrit de Térence du xe siècle, le Vat. Lat. 3868, qui copie sans doute un manuscrit beaucoup plus ancien.

Sur la recitatio, je reprends les développements d’Emmanuelle Valette-Cagnac, La Lecture à Rome, Paris, Belin, 1997, et notamment le chap. III, qui s’appuie essentiellement sur le témoignage de Pline le Jeune. Sur la performance de la recitatio comme co-création du texte, voir p. 136-138. Sur l’expérience toujours décevante de la recitatio, voir Juvénal, Satires, VII, 38-53, et l’analyse d’E. Valette (ibid., p. 114).

Publii Virgilii Maronis Opera, Strasbourg, J. Grüninger, 1502, in-folio, et Sébastien Brant, Das Narrenschiff, Bâle, Johann Bergmann von Olpe, 1494 (Brant est l’auteur du texte, dont il a confié l’illustration au jeune Dürer).

Cette configuration de l’image n’est pas systématique dans le volume, mais on en trouve d’autres exemples, comme au f. 4v°, sur la gravure illustrant la IIe bucolique (#018611). Les différents moments illustrés du chant de Corydon à Alexis sont reliés entre eux par Thestylis plantée au centre, un couffin sur la tête et une jarre d’eau à la main. Personnage complètement périphérique dans le texte, Thestylis intervient dans la saynète des v. 10-11, où elle apporte aux moissonneurs leur repas. Thestylis la messagère, la pourvoyeuse, constitue le pivot symbolique de l’image, sous Alexis et Corydon : pour que Corydon puisse chanter Alexis, il faut que Thestylis fasse tourner le ménage…

Sur le système de perspective à double point de fuite qui s’est développé à partir de ces retables, voir Franco et Stefano Borsi, Paolo Uccello, trad. A. Gubellini et M. Luxembourg, Paris, Hazan, 1992, p. 154-155 ; sur le modèle de Lorenzo Monaco, voir ibid. p. 71-73. Ces travaux prolongent l’ouvrage fondamental d’Erwin Panofsky, La Perspective comme forme symbolique [1932], trad. G. Ballangé, Paris, Minuit, 1975, qui s’appuyait lui-même sur Guido Hauck, Die Subjektive Perspektive und die horizontalen Curvaturen des dorischen Styls: eine perspektivisch-ästhetische Studie, Stuttgart, K. Wittwer, 1879 ; Lehrbuch der malerischen Perspektive mit Einschluß der Schattenkonstruktionen: Zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbststudium, Berlin et Heidelberg, Springer, 1910.

Énéide, I, 450-493 ; f. 141-142 (#008146). On retrouve le même dispositif, avec les murs peints du temple d’Apollon à Cumes, f. 253 (#018475).

Il y a deux scènes par registre dans l’arche centrale. Voir la description détaillée sur Utpictura18.

De même la représentation de l’intérieur ouvert du temple où Didon et Anna font leurs sacrifices, f. 211r° (#018494).

Je suis, pour l’ordre des épisodes, l’argument qui figure sous la gravure : « Quand le preux Turnus eut perdu ja sa vie | En combatant, ses gens font tout homaige [= allégeance] | Au pere Enee… », puis « Alors Enee de sa chere maistresse | Fait les nopces », et « En fin bastit en la terre dotale [= reçue en dot], la ville de Lavin ».

Comparer avec les représentations des Fiançailles ou du Mariage de la Vierge. En Italie, la mise en œuvre du dispositif du retable et sa transformation scénique se font beaucoup plus tôt : la fresque de Duccio à Padoue, peinte vers 1303-1305, organise un défilé (#016666) ; la composition de Lippo Vanni à Monteriggioni, 1360-1365, est installée entre deux portes par où les invités peuvent entrer à gauche et sortir à droite (#015684), mais on observe déjà la mise en place d’une perspective cavalière à point de fuite unique ; sur la fresque de Lorenzo Monaco à la Sainte-Trinité de Florence, 1420-1424, on fait la queue derrière le prêtre pour venir féliciter les mariés (#018598) : Monaco exacerbe le régime du défilé ; la fresque de Ghirlandaio de 1485 à l’église Santa Maria Novella de Florence (#013317) est installée dans une perspective cavalière à point de fuite unique, mais conserve la structure en triptyque ; pour le Pérugin, dans le tableau de Caen (1501-1504), le temple reste tripartite, même si sa relégation à l’arrière-plan accentue l’effet du point de fuite unique (#016663) ; Raphaël, avec une composition similaire en 1504, abandonne la structure tripartite du temple (#016659) ; Dürer, entre 1502 et 1510, introduit la profondeur d’une abside derrière les protagonistes (#001784) ; Rosso Fiorentino en 1523 introduit les marches d’escalier, et donc l’effet de scène (#016667) ; Jacques Stella renverse en 1640-1645 un dispositif qui est désormais suffisamment établi pour qu’on puisse en jouer : marches montantes derrière et non descendantes devant, chien détourné au premier plan (#016665). Les mariages royaux sont composés d’après la scène-type du Mariage de la Vierge : voir par exemple Les Épousailles de la Reine dans le Cycle de Marie de Médicis de Rubens, 1621-1625 (#016639), ou Le Mariage de Constantin, 1622 (#013203).

Voir Florence Dupont, L’Invention de la littérature, de l’ivresse grecque au livre latin, Paris, La Découverte, 1994, p. 199.

Le traducteur Pierre Perrin, dans l’adresse au lecteur qui suit l’épître dédicatoire au cardinal Barberin ouvrant le second volume, y fait discrètement allusion : « Voici la version de la seconde Partie, ou des six derniers Livres de l’Eneïde, que j’avois achevée depuis long-temps, mais que les troubles ou publics ou domestiques m’ont empesché jusqu’icy de donner au jour. »

La gravure n’est pas signée, mais celles du livre I et du livre III le sont.

Iris agit sur l’ordre de Junon, qui n’est pas représentée dans le ciel. Mais derrière le bûcher funéraire, le port de Carthage se distribue en une architecture symétrique : à gauche, sous la flotte d’Énée, une tour simple ; à droite, sous Iris, la tour est surmontée d’une statue de déesse tenant un sceptre. C’est Junon, protectrice de la ville, devant le temple de qui Didon a accordé à Énée l’hospitalité. Bosse a donc bien représenté Junon, mais discrètement, sans recours au merveilleux. Junon, devenue statue de Junon, se fond dans le paysage.

Abraham Bosse s’est beaucoup intéressé aux questions de perspective. Voir A. Bosse, Manière universelle de M. Desargues, pour pratiquer la perspective par petit-pied, comme le géométral, ensemble les places et proportions des fortes et foibles touches, teintes ou couleurs, Paris, P. Deshayes, 1648, et Moyen universel de pratiquer la perspective sur les tableaux ou surfaces irrégulières, Paris, A. Bosse, 1653.

Le tabernacle dont il s’agit ici est le tabernacle revisité par la Contre-Réforme après le Concile de Trente. Il réactive un très ancien dispositif, qui avait permis à l’Église médiévale de concilier culte des images et interdit biblique de la représentation. Voir à ce sujet, Stéphane Lojkine, « Entre économie et mimésis, l’allégorie du tabernacle » (en ligne sur Utpictura18), partiellement publié dans « De l’allégorie à la scène : la Vierge-tabernacle », dans B. Pérez-Jean et P. Eichel-Lojkine (dir.), L’Allégorie de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, H. Champion, 2004, p. 509-531.

L’articulation de ce régime politique au régime sémiotique qui se met en place au même moment est schématisée par Jacques Rancière dans Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000. Rancière saute cependant directement d’Aristote à Boileau et ne prend pas en compte un régime romain, puis médiéval et renaissant de l’image, ce qui l’amène à donner beaucoup plus d’étendue à son « régime poétique » que celle qu’on peut considérer qu’il ait eue réellement, de la fin du XVIIe au milieu du XVIIIe siècle, et à retarder l’avènement du « régime esthétique », que, dans la définition qu’il en donne, on peut voir s’installer dans toute l’Europe des Lumières bien avant la Révolution française.

Pierre Perrin, dans l’adresse au lecteur qui suit l’épître dédicatoire au cardinal Barberin ouvrant le second volume, y fait discrètement allusion : « Voici la version de la seconde Partie, ou des six derniers Livres de l’Eneïde, que j’avois achevée depuis long-temps, mais que les troubles ou publics ou domestiques m’ont empesché jusqu’icy de donner au jour. »

À comparer avec le regard du chien, aux livres II et XIII du Compendium de 1612.

Sur la gravure de Chauveau pour « La Cigale et la Fourmi » (A0898, 1668), l’arbre et sa racine isolent carrément la scène improbable de la fable au premier plan – le dialogue entre les deux insectes, de la scène de genre visuellement plus attendue au fond – les bûcherons se chauffant au feu. Plusieurs gravures du Virgile anglais de 1654 obéissent également à ce principe : Énée et Achate surveillant les préparatifs pour le départ de Troie (B7911), Énée arrachant une branche de cornouiller dégouttante du sang de Polydore (B7912), Polyphème voyant les Troyens fuir vers leurs bateaux (B7913).

Abraham Bosse avait illustré notamment la Mariane de Tristan L’Hermite en 1637 (#007983) : la gravure représentait la confrontation de Mariane et de l’échanson, faux témoin de sa trahison, devant son époux Hérode assisté de son conseil. La folie d’Hérode, incapable de trancher entre son amour pour la reine et la trahison dont elle est accusée, figure la paralysie du régime féodal finissant. Bosse représente bien le roi sur un trône et sous un dais, avec une perspective cavalière à point de fuite unique invitant l’œil à entrer dans la profondeur de l’image ; mais cette construction est parasitée par la représentation du conseil qui assiste le roi, à même hauteur que lui, et requiert une lecture latérale de l’image.

Comparer par exemple avec la gravure de l’acte III du Roland de Quinault mis en musique par Lully, 2e (en fait 3e) éd., Ballard, 1717 (#005537). Sur le port où le navire d’Angélique et de Médor est déjà prêt à embarquer pour le Catay, Médor est élevé sur un trône et couronné roi par les gens de la suite d’Angélique. Il porte la main droite sur son cœur et lève du bras gauche un sceptre. Autre exemple : la gravure de l’acte II d’Atys (mêmes auteurs), éd. Ballard de 1709 (#005548). Cybèle fait d’Atys son sacrificateur, il est couronné par des putti ailés. Atys porte la main droite contre son cœur et brandit du bras gauche le couteau du sacrifice.

Voir par exemple l’arrivée de Médée à l’acte IV du Thésée de Quinault mis en musique par Lully, dans la gravure de Scotin d’après Gillot pour l’édition de 1711 (#005532).

C’est là le grand partage fondamental, qui se substitue à l’ancien système des territoires (comme le théâtre classique à l’italienne vient remplacer le théâtre baroque à compartiments, qui relève du régime du retable). La séparation absolue du parterre et de la scène ne devient cependant complètement effective en France qu’en 1759 avec la réforme de Lauragais.

À l’âge classique les coulisses ne sont pas une pièce installée derrière la scène, mais des panneaux de décor coulissant sur des rails prévus à cet effet à intervalles réguliers sur la scène. La scène la plus élaborée à ce titre est celle de l’Opéra, qui compte six coulisses. Voir l’article Coulisse de l’Encyclopédie, de Cahusac.

L’image se lit donc de gauche à droite. Elle n’obéit pas pour autant à un régime du retable devant lequel on défile : un seul espace à proprement parler est représenté, qui est un seuil, c’est-à-dire lui-même un non-territoire.

S. Lojkine, « Le goût de Diderot, une expérience du seuil », Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, n° 50, 2015, p. 45-59.

La perspective à l’italienne se généralise dans la gravure d’illustration beaucoup plus tardivement qu’en peinture.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « Régimes de la représentation dans la gravure d’illustration classique. Les Virgiles illustrés », Littératures classiques, vol. 107, n°1, 2022, p. 31-45. La version publiée sur Utpictura18 est une version corrigée après publication dans Littératures classiques.

Fiction, illustration, peinture

Archive mise à jour depuis 2006

Fiction, illustration, peinture

La scène de roman

La scène de roman : introduction

Renaud dans le jardin d’Armide

Rastignac chez Mme de Restaud

Gilberte derrière les aubépines

La poignée de porte de tante Berthe

La double aporie du topos

Illustrer la fiction

Molière, une parole débordée

Marillier, l’appel du mièvre

On n'y voit rien

Illustrations de l'utopie au XVIIIe siècle

Le temps des images

Du conte au roman graphique

Déconstruire l’illustration

Régimes de la représentation dans la gravure d’illustration classique

Penser la fiction depuis la peinture

Une sémiologie du décalage : Loth à la scène

Introduction à la scène comme dispositif : Paolo et Francesca

La main tendue, le regard démasqué

De Silène molesté à la chair blanche des nymphes

Chambres de la représentation

L'intimité de Gertrude

Brutalités invisibles

Parodie et pastiche de Poe et de Conan Doyle dans Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux

Le dispositif de la chambre double dans Les Démons de Dostoïevski

Scène pour voir et chambre des brutalités

La Princesse de Clèves

L’invention de la scène dans le roman français

La canne des Indes

L'aveu

La princesse, la religieuse et l'idiot

Richardson

Entre scandale et leurre

Introduction aux Lettres angloises, ou histoire de miss Clarisse Harlove, par Samuel Richardson