Dans la langue classique, illustrer, illustration ne renvoyaient nullement à des images illustrant des textes, mais à la qualité de ce qui est illustre.

L’article ILLUSTRER du dictionnaire de Trévoux complète celui de Furetière par une référence à Jacob Spon, collectionneur de médailles1 : « Illustrer une histoire par des médailles. Spon » Que veut dire ici « illustrer » ? Dans ses Recherches curieuses d’Antiquité, Spon rédigea en 1683 une dissertation « de l’utilité des médailles pour l’étude de la physionomie2 » . L’illustration transforme des images en texte : il faut regarder les images, les figures des médailles qui donnent les vraies images des grands hommes pour pouvoir, à partir de ces modèles vrais, écrire l’Histoire : l’illustration consiste en du texte inspiré par le modèle, l’image première fournie par les médailles. Mais l’illustration n’est pas une image, et illustrer ne consiste pas à mettre en images : c’est du processus contraire que notre langue classique nous livre le témoignage.

Le sens moderne d’illustration est introduit en français en 18253 : « on sait qu’une illustration est une estampe ou une suite d’estampes accompagnant un poëme, etc4 », écrit Pichot. L’exemple qu’il donne de Westall ne consistera d’ailleurs pas dans la mise en figures d’un texte : « car ce sont rarement des formes mortelles que Westall dessine, mais des sylphides ou des fées ».

Ce changement de sens indique d’abord un changement de culture, le passage d’une culture de la gloire (les médailles de Spon) où la valeur s’acquiert par la parole qui la figure, à une culture de la technique (la fabrication des images) visant la valorisation, non la valeur. Dans ce basculement, l’illustration, dont l’image première portait un modèle synthétique destiné à être transposé dans le texte, transpose désormais dans l’image un texte premier, qu’elle supplée d’abord, qu’elle accompagne, et qu’elle viendra progressivement concurrencer.

Déconstruire l’illustration consistera à installer le couple texte-image dans cette réversion fondamentale, où se joue d’abord la présence perdue de la parole. Cette déconstruction est d’autant plus nécessaire aujourd’hui que l’équilibre et le cadre conceptuel de l’illustration, instaurés au 19e siècle, ne sont plus les nôtres.

I. Images pour lire. Régime performatif de l’image. L’exemple de Térence

L’étude de quelques enluminures des manuscrits illustrés de Térence, le dramaturge latin du IIe siècle avant Jésus-Christ, va d’abord nous introduire au régime performatif de l’image, qui constitue la base historique de la relation illustrative. Commençons par nous intéresser à deux copies du IXe siècle qui reproduisent, l’une en couleur au Vatican, l’autre au trait à la Bnf, des illustrations romaines, peut-être d’un manuscrit perdu du Ve siècle.

L’image comme persona

Dans ces manuscrits, chaque comédie est introduite par l’image d’un meuble flanqué de deux colonnes et surmonté d’un fronton sur les étagères duquel sont disposés les masques des personnages. L’image prépare le lecteur à prendre par procuration le masque. Elle met en condition de lecture, ou plus exactement elle supplée par ce qu’elle montre le défaut du jeu réel : le livre tiendra lieu de la scène, la lecture suppléera la vraie performance, celle qui se fait au théâtre. Le face à face avec le masque constitue une mise en condition pour le simulacre de performance textuelle à venir.

Fonction de chapitrage

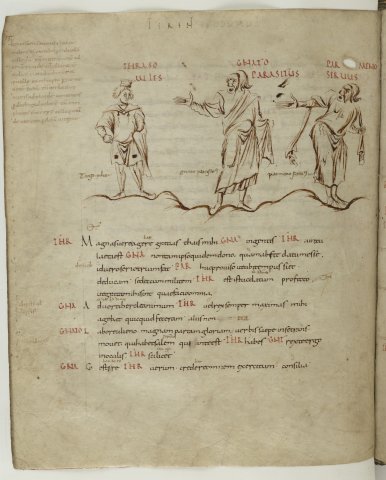

Allons au folio 6 du manuscrit de la Bnf.

L’image précède le texte de la scène et prépare sa lecture. Si les manuscrits du IXe siècle sont destinés à une lecture muette, ils copient le dispositif visuel d’un manuscrit du Ve siècle où se pratiquait encore la recitatio, la lecture à voix haute. Le lecteur récitait devant un public un simulacre de performance qui certes n’était pas la performance théâtrale, mais n’est pas non plus la communication neutre, informationnelle, d’un texte. L’image n’est donc pas, ou en tous cas pas seulement, offerte à la rêverie, à la flânerie d’un lecteur qui serait en même temps un amateur de beaux livres. Elle a aussi, et peut-être même prioritairement, une fonction pratique de mise en condition de la lecture : elle offre au regard la scène qu’il faudra lire ; elle indique au lecteur quels personnages seront présents, quelles entrées et sorties se feront. De cette fonction de l’image subsistent, dans les éditions contemporaines, le découpage typographique du texte en scènes et l’indication, pour chaque scène, des personnages en jeu.

L’image comme seuil

Parce qu’elle se tient sur le seuil de la scène à venir, l’image ne dispose pas d’un espace propre. La ligne sinueuse tracée sous les pieds des personnages et les reliant signifie non seulement le seuil où matériellement ils se tiennent, mais aussi, sur le fond, qu’il s’agit toujours d’un dialogue sur le seuil.

Sur le dessin qui ouvre cette première scène de L’Andrienne, le vieillard Simon, à gauche, tend la main droite d’une part pour dire aux deux esclaves, complètement à droite, d’aller ranger à la maison les achats du marché, d’autre part pour inviter Sosie, son affranchi au centre, à rester sur le seuil, car il a l’intention de lui confier une affaire délicate. Sosie tient une louche de marmite à la main, il vient de la cuisine et invite Simon à lui donner le bras de l’autre, dans un geste symétrique de celui de son maître. Entre la course au marché et les occupations de l’intérieur de la maison, la scène qui s’ouvre est aussi, du point de vue temporel, une scène sur le seuil.

Les gestes symétriques de Simon et de Sosie manifestent une connivence, dont les deux esclaves de droite, retournés vers eux avant de disparaître, sont les éphémères spectateurs. La ligne du sol indique, de gauche à droite, le déroulement du temps, du marché vers la maison, tandis que la disposition des personnages, tournés dans l’autre sens vers Simion à gauche, contrarie ce déroulement, et marque le temps d’arrêt sur le seuil.

La performance comme simulacre

Un autre exemple va nous permettre de comprendre comment, à partir de cette ligne du seuil est né l’espace scénique de l’image. Le haut du folio 45 (Bnf Latin 7899) illustre la 1ère scène de l’acte III de L’Eunuque.

Thrason à gauche, le soldat fanfaron, nous fait face, résistant à l’invite des deux autres personnages, sur la droite, qui tous deux tendent une main vers lui. Gnathon au centre, le parasite de Thrason, et Parménon à droite, le serviteur de son concurrent en amour, partent vers la droite, mais se retournent vers la gauche. Ce mouvement contrarié figure le seuil, qui est marqué cette fois par le seul dos ostensiblement tourné de Parménon.

Il s’agit d’aller chez la courtisane Thaïs, où se jouera la concurrence des deux amants, dont Gnathon et Parménon sont les champions respectifs : le dialogue se déroule pour l’instant au seuil de chez Thaïs. Gnathon flatte Thrason. Parménon, survient par hasard. Le dessin marque sa désapprobation par son dos ostensiblement tourné. Parménon s’indigne de ce qu’il entend, et montre du doigt Thrason et son parasite. Le geste de Gnathon, quoique orienté dans la même direction, n’a pas le même sens : flatteur élégant, il montre en exemple le grand Thrason.

Evidemment, cette grandeur est un pur simulacre. Le temps de la scène, Thrason est le grand et séduisant Thrason auquel Thaïs ne saurait résister. La scène lui offre ce mirage et en même temps en indique la précarité : face à Thrason, Gnathon le flatteur et Parménon l’indigné caractérisent l’avers et l’envers du simulacre. Face au sujet Thrason, l’image juxtapose deux prédicats possibles. De gauche à droite, le sujet Thrason rencontre d’abord le prédicat du simulacre, qui fait la scène, puis le prédicat du réel, qui la termine.

Polyphonie syntaxique et absence de scène

Rien n’indique que Parménon se cache pour écouter, qu’il surprenne des propos qu’il ne devrait pas entendre, que se joue ici un système d’apartés, comme le suggèrent les didascalies des éditions modernes. Gnathon exécute sa performance devant Thrason et Parménon nous indique qu’il s’agit d’un simulacre sur le seuil. Le personnage de droite figure dans l’image le point de vue qui doit être celui du spectateur, et qui doit différer de celui de Thrason à gauche, sans que nécessairement les trois personnages agissent de façon cohérente les uns par rapport aux autres dans un espace homogène où ils se trouveraient simultanément : disposés sur la ligne du dialogue au seuil, entre performance et simulacre, ils ne font pas scène au sens d’un espace scénique où ce qui est dit par l’un serait nécessairement entendu par les deux autres. Parménon plutôt, à droite, déforme, accentue, répète de façon grotesque, la gestuelle noble, insinuante, doucereuse, du courtisan de Thrason, au centre.

La même première scène de l’acte III de L’Eunuque, enluminée vers 1400-1420, donne lieu à une tout autre image.

À l’intérieur d’une maison, Gnathon le parasite flatte Thrason le soldat fanfaron tout de rose vêtu. Parménon, le valet de son rival, survient alors (en bleu à gauche), amenant derrière lui le faux eunuque Dorus et l’esclave éthiopienne qu’il destine comme cadeaux à la courtisane Thaïs. L’illustration du IXe siècle représentait trois personnages posés sur une ligne sinueuse, et Parménon tournant ostensiblement le dos à Gnathon et à Thrason. Ici les masques ont disparu et l’enlumineur dispose les personnages dans un espace compartimenté que cloisonnent au centre une sorte de fenêtre stylisée et à gauche une porte sur le seuil de laquelle Parménon se tient. Ce seuil conserve la trace du dispositif antérieur du dialogue sur le seuil, mais il ne différencie plus un intérieur d’un extérieur. Contre toute vraisemblance, les personnages font la queue devant Thrason et se répartissent dans un espace structuré en triptyque, à la manière des retables gothiques du temps. Cette structure, rapportée à la scène de Térence, n’a pas grand sens ; mais, dans la France du XVe siècle, elle renvoie à un régime visuel spécifique, dont le modèle est le défilé devant le retable dans l’église. Cette structuration en triptyque deviendra celle des premières scènes de théâtre humanistes à la Renaissance.

Toujours pour la même scène, le Térence des ducs, un manuscrit réalisé à peu près à la même époque, exploite également le dispositif du retable.

Thrason et Gnathon sont placés cette fois au centre, à l’intérieur d’une maison dont l’enlumineur a représenté, à l’extérieur, les deux façades latérales, pourvues chacune d’une porte close. La perspective gothique est à trois points de fuite, correspondant aux trois panneaux : la tourelle de gauche, la pièce centrale, et la façade à fenêtres géminées à droite. L’œil du spectateur défile de gauche à droite selon le même principe du défilé devant le retable. Parménon est cette fois représenté écoutant à la porte ce que se disent Thrason et Gnathon, sans pouvoir les voir, mais aussi sans pouvoir être vu d’eux. L’installation de Parménon sur le seuil prend alors une nouvelle signification, que redoublent les deux fenêtres au-dessus de lui, l’une ouverte et l’autre close : le seuil devient le seuil du secret, du texte qui se dit dans la chambre close, que nous ne devrions pas entendre, mais que nous lisons quand même, par effraction du mur, de la porte qui nous sépare de la scène. Avant même l’instauration de la perspective à l’italienne, s’imagine déjà ici le quatrième mur et l’effraction scénique.

II. Textes pour imaginer. L’exemple de La Bruyère

Le dispositif de l’image enveloppe ce qui va devenir la scène du secret, ou l’espace restreint de la scène. Cet enveloppement programme en quelque sorte dès la Renaissance le basculement de l’illustration performative vers l’illustration proprement dite, qui, selon le mot de Pichot, « accompagne » le texte à partir du XIXe siècle. L’espace de la scène offre à la performance textuelle un second souffle : tant qu’une scène peut se déployer, l’image continue de préparer, au moins virtuellement, la performance du texte, même si c’est désormais au prix de sa mise au secret. Cette image qui prépare la performance textuelle n’est pas forcément une image matérielle. Le texte même anticipe sur lui-même en s’imaginant comme dispositif. J’en donnerai pour exemple deux remarques de La Bruyère.

Système différentiel des caractères

La remarque 83 des Caractères, à la fin du chapitre « Des biens de fortune », présente deux caractères opposés, Giton le riche et Phédon le pauvre5. Rhétoriquement, ces deux caractères sont construits par différence pour ainsi dire mécanique l’un de l’autre : Giton a le teint frais, mais Phédon a le teint échauffé, c’est le froid et le chaud ; Giton a le visage plein, mais Phédon a les yeux creux ; Giton dort tout le temps, « il dort le jour, il dort la nuit, et profondément » ; Phédon ne dort jamais, « il dort peu, et d’un sommeil fort léger » ; Giton parle tout le temps, « Il parle avec confiance », « on l’écoute aussi longtemps qu’il veut parler » ; Phédon ne parle jamais, « il oublie de dire ce qu’il sait , ou de parler d’événements qui lui sont connus », « il croit peser à ceux à qui il parle, il conte brièvement » ; Giton éternue en fanfare, « il éternue fort haut », tandis que Phédon se cache pour éternuer, « il attend qu’il soit seul pour éternuer ».

Semblables aux masques typologiques de la comédie térentienne, les portraits sont fabriqués par addition et par inversion de syntagmes. Le portrait qui en résulte s’ouvre avec un nom, Giton, Phédon, qui désigne le sujet, et se clôt avec un adjectif attribut, riche, pauvre, qui constitue le prédicat. Du sujet au prédicat, le texte trace le trait d’un parcours sans surprise, sans péripétie. La rhétorique du trait, qui organise différentiellement les portraits, s’appuie sur les principes posés par Descartes dans Les Passions de l’âme (1649), et transposés visuellement par Le Brun dans ses conférences de 1668 sur « L’expression particulière6 ».

Des passions cartésiennes de l’âme, le peintre Le Brun a construit la transposition visuelle ; La Bruyère en élabore la transposition morale, et peut-être aussi politique. En fait, le système des caractères constitue une nouvelle transposition de la persona comique et un nouveau compromis : l’économie du seuil, qui se matérialisait par le franchissement de la voix au travers du masque (per-sona), puis par le trait sur lequel étaient posés les personnages de Térence, est réinterprétée comme rhétorique du trait, qui réduit le sujet à un prédicat auquel toutes ses gesticulations se ramènent : S — P, Giton est riche, Phédon est pauvre. Au dialogue sur le seuil des comédies de Térence, dehors versus dedans, correspond le système différentiel des caractères de La Bruyère : Giton versus Phédon, riche versus pauvre.

Dispositif gravitationnel

Textuellement, Phédon s’oppose à Giton ; mais visuellement, tel que La Bruyère le met en scène et nous le donne à imaginer, Phédon tourne autour de Giton. La structure de la remarque 83 est une structure différentielle ; mais le dispositif de cette même remarque est un dispositif de satellisation. Le génie de La Bruyère se manifeste ici non dans l’opposition mécanique, purement formelle, des syntagmes qui désignent respectivement Giton et Phédon, mais dans la mise en orbite de l’un autour de l’autre, dans la dynamique spatiale de ce mouvement, dans la dissidence de cette dynamique par rapport à la structure oppositionnelle fixe dont elle procède pourtant.

Giton ne se caractérise pas tant par tel ou tel trait visuel qui le ferait reconnaître ès qualités, que par le centre qu’il occupe (« Il tient le milieu »), et par l’espace qu’il déploie et fait graviter autour de lui. Il ouvre d’abord cet espace, et le marque : « Il déploie un ample mouchoir », « il crache fort loin », « il occupe… plus de place qu’un autre ». Phédon, lui, « applaudit, il sourit à ce que les autres lui disent », il est spectateur à la périphérie du cercle de la conversation ; « Il court, il vole pour leur rendre de petits services » : à tout instant, il s’éloigne, il sort du champ public du visible. Phédon « n’est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir ; il se met derrière celui qui parle ». Ce cercle forme l’espace restreint de la scène et de l’attention ; Phédon, magnétiquement attiré par ce cercle, en est pourtant toujours exclu. Phédon incarne le seuil de l’extériorité : « si on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord d’un siège » ; on le prie de s’asseoir désigne la force d’attraction qui s’exerce sur le satellite ; à peine sur le bord, indique la force centrifuge qui, venant s’équilibrer à la première, instaure la gravitation. Newton publie les Principes mathématiques de la philosophie naturelle, où il expose les lois de la gravitation universelle, en 1687, l’année qui précède celle de la publication des Caractères.

Il y a donc un espace central, un cercle public, une scène de la parole, où se joue la performance discursive, et un espace vague, périphérique, depuis lequel elle est reçue, appréciée, consommée. Dans l’espace restreint de la représentation, Giton « parle avec confiance », il pérore. La Bruyère met la parole en représentation, comme performance que joue Giton. Mais du contenu de ce qu’il dit, nous ne saurons à peu près rien : la parole est d’emblée dégradée en bruit (Giton se mouche, crache, éternue) ; Giton « se croit des talents et de l’esprit », c’est-à-dire qu’en réalité il n’en a pas. Ce qu’il raconte n’a aucun intérêt. L’occupation de l’espace scénique par le volume sonore de sa parole signifie l’importance sociale de Giton, la position qu’il occupe dans le système planétaire du monde ; mais en tant que parole, elle ne signifie rien. Celui qui aurait quelque chose à dire, c’est Phédon : mais « il a avec de l’esprit l’air d’un stupide », c’est-à-dire de quelqu’un qui reste muet. Il n’a pas la parole, il a la tête de quelqu’un qui n’a pas la parole.

Le texte bruit de mille paroles, mais aucun contenu de parole n’est exprimé ; la parole est mise en scène comme entendue, mais au fond rien n’est dit : la parole de Giton n’est que du bruit, celle de Phédon est tue, ou inaudible. Le texte représente de la parole en train d’être dite, mais signifie dans le même temps l’insignifiance de cette parole. Le dispositif place donc bien toujours la performance oratoire en son centre, mais il la vide de tout contenu. Ce que le texte veut dire n’est plus porté par la parole centrale, mais par le dispositif visuel, gravitationnel, dans lequel elle est désormais enchâssée.

Le vide métaphorique

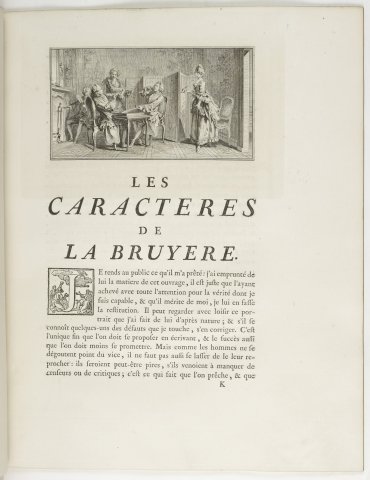

La Bruyère n’était apparemment pas destiné à susciter l’illustration. L’édition de 1765 fait exception avec une vignette de Gravelot en tête des Caractères. La vignette met en scène Ménalque, le distrait, dont La Bruyère développe le portrait dans la remarque 7 du chapitre « De l’homme ».

Au centre, Ménalque est assis à une table de trictrac. Il porte à sa bouche le cornet aux dés tandis qu’il jette sur le jeu le verre d’eau que le valet, plus à gauche, vient de lui porter sur un plateau. L’autre joueur, en face de lui, esquisse un bond en arrière pour ne pas être éclaboussé7. La scène est observée à gauche par un jeune abbé tenant un écran à la main près d’une cheminée, à droite par une jeune femme qui présente à Ménalque une pantoufle, allusion à l’épisode de la pantoufle de l’évêque, que notre distrait a emportée avec lui après lui avoir rendu visite8.

Gravelot a transposé et condensé l’anecdote que La Bruyère imaginait dehors, pour l’intégrer à la scène d’intérieur du trictrac. Ce n’est plus un valet de l’évêque qui court derrière lui dans la rue, mais une chambrière chez lui qui lui présente une pantoufle, qu’on peut imaginer qu’elle a trouvée dans la poche intérieure du manteau dont il s’est débarrassé en rentrant. Elle ne comprend pas ce que c’est que cette pantoufle et vient s’en enquérir auprès du distrait, qui ne lui prête aucune attention. De la même manière, l’ajout du jeune abbé en retrait à gauche près de la cheminée, personnage absent de l’épisode du trictrac dans le texte de La Bruyère, rappelle vaguement la visite chez l’évêque, dont la Bruyère écrit que Ménalque l’« a trouvé malade auprès de son feu ».

Gravelot fabrique donc l’espace visuel d’une scène à partir de la condensation de deux anecdotes, celle de la pantoufle et celle du trictrac, que La Bruyère situait clairement dans des lieux différents. La scène est constituée d’un premier cercle de trois personnages, les deux joueurs de trictrac et le valet tenant le plateau sur lequel il a apporté le verre d’eau. Ils sont disposés autour de la table de jeu, qui constitue le centre névralgique autour duquel tout s’organise. Ce centre concentre le sens de l’ensemble de la scène, qui semble se présenter comme une scène de jeu.

Mais précisément La Bruyère ne décrit pas une scène de jeu : Ménalque confond le cornet et le verre, il met en échec le jeu. C’est-à-dire que le cœur, le sens, le texte de la scène, ramené ici à sa forme quintessentielle, le jet de dés, est désémiotisé. Ou soustrait. L’œil du lecteur est sollicité et déçu pour un jet de dé qui n’a pas lieu : Gravelot ne nous montre pas à proprement parler autre chose ; il nous demande de supposer le jet de dés, puis de le supprimer mentalement, enfin d’y substituer ce que nous voyons, le verre d’eau jeté, qui ne fait sens qu’à partir de cette supposition et de cette suppression.

L’illustration installe donc comme centre un vide métaphorique : le jeu consiste dans la suppression du jeu, le sens dans l’éviction du sens, l’image dans la désémiotisation du texte. Cette désémiotisation est compensée par la matérialisation que permet la mise en scène du portrait. Le salon de Ménalque est luxueux. Ses murs sont tendus de tapisseries, ou de peintures représentant au fond un parc, sur la droite un village : la réalité de la vie rustique, la présence englobante du monde vient encadrer, suppléer le simulacre de la vie sociale. La représentation repose donc sur un chiasme : le fonctionnement humain réel, dans le salon, éclate comme simulacre, tandis que la réalité du monde est reportée sur les murs, dans un artefact décoratif. On retrouve autrement le dispositif gravitationnel de Phédon tournant autour de Giton : autour du cercle mondain du jeu, gravitent l’abbé, la chambrière, le valet.

Retour au texte

Avec Ménalque, La Bruyère n’oppose pas deux portraits antithétiques comme il le faisait avec Giton et Phédon. Mais il procède bien à partir du même jeu différentiel. Cette fois, Ménalque diffère d’avec lui-même, d’avec ce qu’on attendrait de lui : « où il dit non, souvent il faut dire oui, et où il dit oui, croyez qu’il veut dire non9. » L’interversion des dés et de l’eau, de la pantoufle et du gant transpose visuellement ce jeu rhétorique. Mais la transposition visuelle est déjà dans le texte.

Dans la remarque, le franchissement du seuil constitutif de la per-sona, se répète : Ménalque pour commencer sort dans la rue, mais ensuite il descend les escaliers du Palais de justice, ceux du Louvre, il entre dans un carrosse, dans la maison d’une femme, dans l’hôtel d’un seigneur. Chacun de ces franchissements est une effraction. Le seuil cependant a changé de nature : le dialogue sur le seuil est devenu discours géométralement intégré dans le cercle d’un homme qui symboliquement s’est exclu du cercle.

Finalement, Ménalque de retour de la campagne se fait dévaliser par ses propres domestiques dans son carrosse :

« Arrivé chez soi, il raconte son aventure à ses amis, qui ne manquent pas de l’interroger sur les circonstances, et il leur dit : Demandez à mes gens, ils y étaient10. »

Le trait final consiste dans une réplique absurde : les meilleurs témoins du vol sont les voleurs qui bien sûr ne témoigneront pas. Le pas-de-sens de la réplique (elle n’a pas de sens, et elle constitue un trait, qui fait sens en tant que mot d’esprit de La Bruyère11) transpose dans le jeu verbal le seuil fondamental de la comédie. Mais surtout se joue ici la visibilité du jeu : quand ses amis interrogent Ménalque sur les circonstances, ils cherchent à obtenir une représentation concrète, c’est-à-dire visuelle de ce qui s’est passé ; ils en sollicitent l’image. Or la scène du vol avait pour centre Ménalque et pour cercle les domestiques voleurs, en position de spectateurs privilégiés dans le nouveau dispositif scénique dont La Bruyère se moque ici : Ménalque, installé au trou noir du centre de la scène, en son vide essentiel que métaphorise sa distraction, n’a rien vu ; et les protagonistes ne sauraient en donner le fin mot.

III. Le paradigme photographique. Annie Ernaux

En fait, dès La Bruyère la révolution illustrative est jouée : formellement l’image placée en frontispice continue de préparer, d’ouvrir la lecture. Formellement, elle configure l’espace, la scène que le texte va mettre en œuvre. Mais déjà, elle dit la mort de la performance textuelle, le pas-de-sens qu’elle installe au cœur de son dispositif (ici, le jet d’eau sur le trictrac). Le dispositif que fournit l’image supplée la performance que le texte ne met plus en œuvre, ou plus exactement dont le texte met en œuvre le défaut, la faillite, le ratage. L’illustration ne peut se penser sciemment comme illustrative, c’est-à-dire comme image venant après le texte, destinée à l’accompagner, à le mettre en valeur, qu’à partir du moment où la performance de la recitatio est complètement abandonnée, où l’image oublie jusqu’à la trace de cette performance qu’elle devait déclencher.

Il faut préciser ici que cette disposition de l’image, qui vient en dernier lieu et en plus du texte, n’est nullement moderne. Techniquement, la fabrication de l’image est toujours venue en dernier : dans le manuscrit, le copiste et le rubricateur occupent d’abord sur la page l’espace dévolu au texte, laissant en blanc l’espace des images que l’enlumineur viendra remplir en dernier. Dans le livre imprimé, c’est une seconde presse, différente de celle dévolue à l’impression première des caractères, qui à partir des plaques de cuivre gravées en creux imprime les vignettes dans les espaces laissés vacants par le texte. Lorsque la gravure est pleine page, c’est le relieur, dans la toute dernière phase de préparation du livre, qui insère les pages illustrées dans les cahiers de texte. L’ordre de la lecture avait donc toujours inversé l’ordre de la fabrication. L’ordre de la lecture est ramené à l’ordre de la fabrication quand l’image ne vient plus introduire une performance textuelle, parce que la lecture n’est plus pensée comme telle. L’image vaudra désormais de plus en plus par elle-même, comme prouesse technique d’un faire, supérieure à la force éloquente de la parole.

Qu’est-ce que dès lors le texte initie, que l’image illustrative vient compléter, accomplir ? On ne demande certainement pas à l’image de récapituler, de synthétiser, de répéter le texte, qu’il fallait jusqu’ici rappeler à la mémoire du lecteur au moment de se lancer dans la lecture. Ce n’est pas la mémoire, mais désormais l’imagination qui est sollicitée : « car ce sont rarement des formes mortelles que Westall dessine, mais des sylphides ou des fées », écrivait Pichot en 1825. L’image fait rêver, elle replie, à partir du texte, le lecteur vers un autre monde, vers un supplément d’intériorité. L’image interprète le texte, elle en donne une interprétation possible, elle le subjective en quelque sorte : elle ne le lit pas, elle l’imagine. L’illustration devient imaginative.

Dans ce renversement de l’avant-goût en après coup, s’instaure une dissidence : l’image concurrence le texte ; disposée face à lui, dispensée de le répéter, elle s’offre à toutes les possibilités du montage, qui fait différer le sens à partir du retard de l’image sur l’imagination du texte. Le montage achève de déconstruire l’illustration. Annie Ernaux en fournit un exemple lorsque en 2011 les éditions Gallimard lui demandent de réunir ses livres dans un volume unique et de l’introduire. Sous le titre Écrire la vie, elle publie un volume qui s’ouvre par un photojournal :

« Ce photojournal ne constitue pas une “illustration” de mes livres. Y figurent seulement quelques-unes des photos que j’ai décrites dans La place, La honte, Une femme, Les années. Il n’est pas non plus l’explication d’une écriture, mais il en montre l’émergence. Il éclaire les raisons d’écrire ce que j’ai écrit jusqu’à présent. Il faut, je crois, le considérer comme un autre texte, troué, sans clôture, porteur d’une autre vérité que ceux qui suivent. Juillet 201112. »

Conçu après coup, après que l’essentiel de l’œuvre a déjà été écrit et publié, le photojournal n’illustre pas l’œuvre, ne l’interprète pas ; paradoxalement, il l’anticipe. Une partie au moins des photos qu’il présente étaient décrites dans les œuvres précédentes. Elles précédaient donc les œuvres dont le photojournal offre la récapitulation. L’antériorité de l’image est donc double, à l’écriture des œuvres et au montage de leur somme. Mais il y a plus : constitué, à côté des photos qu’il présente, d’un florilège d’extraits du journal d’Annie Ernaux, le photojournal vaut texte et fait aussi œuvre comme texte à côté des autres œuvres, que tout à la fois il précède, en tête du volume, et suit, dans le mouvement de leur récapitulation. Texte troué (parce que monté à partir d’extraits) et sans clôture (parce que le florilège et le montage ne sont pas interprétés), il offre sa forme informe à la dissidence de la post-illustration et, par son montage avec les photos, au travail de la différence entre les deux media, entre l’écriture et la photographie. J’en prendrai pour exemple le passage qui concerne les voyages d’Annie Ernaux à Moscou (1981 et 1988).

Il s’ouvre par la curieuse évocation d’un coffre aperçu dans la bériozka d’un hôtel moscovite de l’époque soviétique. Les bériozki étaient alors des boutiques de souvenirs dont les achats se réglaient en devises : elles étaient donc en principe réservées aux touristes.

« Hier matin, après avoir peu dormi et mal, dans la Berioska de l’hôtel je regardais vaguement des coffres. L’un d’eux, brun, de forme banale, rectangulaire je crois – je ne m’en souviens plus maintenant, à peine effleuré du regard. D’un seul coup, au moment où je l’ai effleuré, j’ai senti, réellement senti un goût de bonbons au caramel, avec du chocolat, et la certitude aussitôt – tant c’était extraordinaire – d’avoir eu, reçu, un coffre comme celui-là, qui contenait des bonbons, dans mon enfance. » (p. 86)

De l’URSS, Annie Ernaux ne dit à peu près rien. Seule dans le hall de son hôtel, elle voit ce coffre brun : le touche-t-elle ? L’effleure-t-elle simplement du regard ? Elle le regarde d’ailleurs à peine, et fait surtout l’expérience d’une synesthésie mémorielle qu’elle compare elle-même à celle de la madeleine de Proust. Le trou noir visuel d’un coffre brun déclenche en elle le goût d’un caramel au chocolat de son enfance, et opère une liaison improbable de son monde intérieur normand avec ce réel soviétique, politique, radicalement étranger.

Sur la page de droite, face à l’expérience du coffre et du bonbon, est imprimée une photo représentant la façade d’un palais néo-classique devant lequel est installée une baraque où l’on vend de la nourriture. On distingue sur la gauche une première inscription, LIHA POLAR, et à droite un slogan, « Enjoy the real taste ». En bas de la page, une légende indique de façon pour le moins énigmatique « Moscou, photographié par François Salvaing en 1988. La perestroïka. » Ce n’est donc plus du tout la même époque. En 1981, Léonid Brejnev est encore à la tête de l’Union soviétique. En 1988, la perestroïka bat son plein. Le 15 mai, Gorbatchev décide le retrait de l’armée soviétique hors d’Afganistan. L’année suivante sera celle de la chute du mur de Berlin.

Une petite enquête sur le site d’archives photographiques pastvu.com révèle que la photo n’a nullement été prise à Moscou, mais à Saint-Petersbourg, alors Leningrad. Nous sommes devant la façade arrière de la Maison princière Lobanov-Rostrovski, dite aussi Maison aux lions, qui se trouve à l’angle de la place Saint-Isaac, de la perspective de l’Amirauté et de la perspective Voznesenski. Cette façade est reconnaissable à ses huit colonnes corinthiennes surmontant un porche à trois arches. En 1988, à la faveur de la pérestroïka, une chaîne de fast food finno-soviétique, la chaîne Liha polar (viande polaire en finnois), était pour la première fois autorisée à installer une petite baraque au centre-ville de Leningrad.

Enjoy the real taste : le changement d’époque a passé par le goût. La perestroïka s’est d’abord mangée. Entre le goût de caramel chocolaté qui vient à Annie Ernaux dans la beriozka de son hôtel et le goût de la nourriture occidentale pas chère installé au seuil de la façade néo-classique de ce palais pétersbourgeois s’établit intuitivement, subrepticement, un rapport, mais aussi une dissidence, une incompréhension : Annie Ernaux se replie dans les bonbons de son enfance, et méconnaît ostensiblement la réalité russe, pour qui Léningrad n’a rien à voir avec Moscou, et Liha polar, en caractères latins, avec ses étoiles de drapeau américain, blesse la fière façade du patrimoine architectural russe, lui-même romanisé. A nouveau se joue une comédie sur le seuil, mais dont les caractères russes sont ostensiblement méconnus : le petit fronton en médaillon qui surmonte les colonnes est vide (il a été restauré en 2013, ainsi que l’ensemble de la maison, par une chaîne hôtelière de luxe), les chalands qui font la queue ou simplement observent avec curiosité la baraque tournent le dos au photographe. Mal légendée, et trop elliptiquement, l’image est illisible. Sur la page de droite, sous la photo, Annie Ernaux écrit :

« Les Moscovites sont vêtus de sombre. L’automne était très avancé, j’avais l’impression de vivre dans une saison qui n’existait nulle part, ni octobre pluvieux et doux que nous venions de quitter, ni ce qui serait notre automne. Il y avait en moi cette sensation très forte des dimanches de mon enfance, très gris, très lents, peu de voiture, et que rien ne changerait… » (p. 87)

Annie Ernaux se trompe ostensiblement : par le montage d’une photo de 1988 sur un texte de 1981, elle fait sentir les sauts erratiques du temps, l’histoire qui se fige ou au contraire s’accélère : à partir de ce qu’elle a vécu comme un non-lieu (le trou noir du coffre brun) et comme un non-temps (une saison qui n’existait nulle part, un éternel dimanche d’enfance), elle donne à sentir le saut dans le temps qu’a constitué la perestroïka, non pas re-, mais dé-construction : Derrida né en 1930 et Gorbatchev en 1931 sont exactement contemporains.

Du texte d’Annie Ernaux, saturé d’images, écrit à partir d’images, il n’y aurait pas d’illustration possible. L’illustration déconstruite, qui fait travailler l’image contre le texte, le met en accusation, le politise au plus profond de son intériorité, ouvre l’ère d’un nouveau rapport à l’image : rapport fantôme, où l’histoire se remet en marche.

Conclusion

Pour conclure, permettez-moi de récapituler le parcours que j’ai sommairement esquissé. L’illustration a d’abord été performative : l’image des manuscrits médiévaux de Térence précède la performance de la recitatio. Cette image est sans espace : elle est installée au seuil de la scène et représente d’ailleurs un dialogue sur le seuil. Avant même la Renaissance cependant, on constate une profonde transformation dans la pratique illustrative : épousant d’abord la forme du retable, puis celle de la scène à l’italienne, l’image se spatialise et installe en son centre un espace restreint du secret, où le texte se dit comme secret. En un sens, le texte se théâtralise, et sa théâtralisation compense l’abandon de la performance et de la référence à la recitatio. Mais dans le même temps la mise au secret du texte prépare sa désémiotisation, dont La Bruyère orchestre magistralement l’absurde manège social. Les personnages de La Bruyère obéissent à deux logiques contradictoires : rhétoriquement, ils sont structurés par un système d’oppositions et de différences. Mais visuellement, dans le dispositif global de représentation que La Bruyère élabore, les caractères sont pris dans un système gravitationnel, qui formalise la scène comme jeu entre l’intérieur et l’extérieur d’un cercle. Cependant le vieux dispositif continue puissamment d’agir dans notre société contemporaine même si la performance textuelle y a perdu toute forme d’évidence. J’en ai pris pour exemple une photographie du photojournal d’Annie Ernaux, qui met en scène un fast food de la perestroïka devant la façade de théâtre d’un palais pétersbourgeois. Ici, aucun dialogue sur le seuil, aucune théâtralisation possible d’un espace où se jouerait un secret. Annie Ernaux, face au grand retour de l’Histoire, se replie dans un souvenir d’enfance. Texte et image ont en quelque sorte divorcé : l’image, comme un fantôme, intime au texte l’exigence d’un retour du politique.

Notes

Yves Moreau, « Jacob Spon et les arts : un savant protestant dans la République des Lettres », Chrétiens et Sociétés, 1 | 2011, p. 91-113, voir notamment le §27.

Jacob Spon, Recherches curieuses d'antiquité, contenues en plusieurs dissertations sur des médailles, bas-reliefs, statues, mosaïques et inscriptions antiques…, Lyon, Thomas Amaulry, 1683. Les références dont données dans l’édition de 1684, Bnf, Réserve des livres rares, J-5072, consultable sur Gallica.

Benoît Tane, « La relation illustrative », Illustrer le livre sous l’Ancien Régime, dir. O. Leplâtre, Littératures classiques, n°107, Presses universitaires du Midi, 2022, p. 16-17.

Amédée Pichot, Voyage historique et littéraire en Angleterre et en Écosse, Paris, 1825, p. 173, en note.

La Bruyère, Les Caractères, éd. Garapon, Garnier, 1962, p. 203-205.

Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture, éd. Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel, tome I, vol. 1, 1648-1681, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 2006, p. 260sq. Voir aussi, en édition séparée, Charles Le Brun, L’Expression des passions & autres conférences, Dédale, Masonneuve et Larose, 1994. Le texte de la conférence, qui se serait tenue les 6 octobre et 10 novembre 1668, a été remanié pour la publication.

La Bruyère, op. cit., p. 301.

Ibid., p. 300.

Ibid., p. 304.

Ibid., p. 304-305.

Jacques Lacan, « Le peu-de-sens et le pas-de-sens », in Le Séminaire. Livre V, Les Formations de l’inconscient, Seuil, 1998 (séance du 4 décembre 1957, notamment p. 98-99).

Annie Ernaux, Écrire la vie, Gallimard, Quarto, 2011, p. 9.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « Déconstruire l'illustration. Térence, La Bruyère, Annie Ernaux », Rendez-vous des lettres 2023, conférence donnée à la Bnf le 3 avril 2023

Fiction, illustration, peinture

Archive mise à jour depuis 2006

Fiction, illustration, peinture

La scène de roman

La scène de roman : introduction

Renaud dans le jardin d’Armide

Rastignac chez Mme de Restaud

Gilberte derrière les aubépines

La poignée de porte de tante Berthe

La double aporie du topos

Illustrer la fiction

Molière, une parole débordée

Marillier, l’appel du mièvre

On n'y voit rien

Illustrations de l'utopie au XVIIIe siècle

Le temps des images

Du conte au roman graphique

Déconstruire l’illustration

Régimes de la représentation dans la gravure d’illustration classique

Penser la fiction depuis la peinture

Une sémiologie du décalage : Loth à la scène

Introduction à la scène comme dispositif : Paolo et Francesca

La main tendue, le regard démasqué

De Silène molesté à la chair blanche des nymphes

Chambres de la représentation

L'intimité de Gertrude

Brutalités invisibles

Parodie et pastiche de Poe et de Conan Doyle dans Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux

Le dispositif de la chambre double dans Les Démons de Dostoïevski

Scène pour voir et chambre des brutalités

La Princesse de Clèves

L’invention de la scène dans le roman français

La canne des Indes

L'aveu

La princesse, la religieuse et l'idiot

Richardson

Entre scandale et leurre

Introduction aux Lettres angloises, ou histoire de miss Clarisse Harlove, par Samuel Richardson