La littérature du dix-neuvième siècle est marquée par l’invasion des objets : avec la crise du dispositif d’écran, l’objet revient au premier plan de la scène. L’espace de la représentation est désormais un espace instable : l’ordonnance géométrale de la scène, quand elle est indiquée, ne se superpose plus nécessairement à son ordonnance symbolique. Le lieu conquiert son autonomie : il devient un lieu aléatoire, énigmatique, un lieu que l’on décrit car il ne va plus de soi, un lieu peuplé d’indices qu’il s’agit de recueillir.

Le lieu n’est plus le cadre formel de la scène. Il n’équivaut plus aux modalités de la performance. Le cadre de référence devient désormais le personnage, qui envisage la scène sous un certain point de vue : le point de vue n’a rien à voir avec l’œil voyeur qui ouvrait le cône optique dans le dispositif de l’écran classique. L’œil voyeur voyait tout ; le point de vue suppose qu’il y a autre chose à voir, qui échappe sous cet angle. L’œil voyeur était omnivoyeur ; le point de vue introduit, dans la représentation, une zone d’ombre, un hors-scène. Désormais, le regard du spectateur, qui est en même temps le protagoniste de la scène, n’objective plus la vérité de la scène.

La scène n’est plus la construction idéale que l’écrivain élabore à partir d’une certaine imitation du monde. La scène est la réalité objective du monde, sur laquelle l’écrivain établit une vue, un point de vue.

Réinvestissant la vieille articulation rhétorique du theatrum mundi, du monde comme un théâtre, Balzac divise sa Comédie humaine en Scènes de la vie parisienne, Scènes de la vie de province, elles-mêmes subdivisées en romans. Créée à l’origine comme séquence transgressive dans le roman, puis devenue norme du roman, la scène se déplace encore ici, en amont de la création cette fois, comme macros-structure au sein de laquelle le roman ne constitue plus qu’une découpe, qu’un aperçu1.

De la même façon, à l’intérieur du roman, la scène devient mise en scène2, parcours organisé pour l’œil du spectateur-lecteur, vue sur une scène qui, en définitive, échappe et demeure énigmatique. Nous prendrons ici pour exemple une scène du Père Goriot de Balzac, la visite de Rastignac chez Mme de Restaud. Nous montrerons d’abord comment l’espace de la scène balzacienne est hanté par une thématique de la réduction, de l’écrasement, tout entière tendue vers l’abolition du lieu et l’expression (au sens le plus littéral du terme) du personnage.

Puis, à partir des indications du texte, qui se caractérise par un luxe de détails topographiques, nous dégagerons le plan de la scène, plan qui, loin de l’éclairer dans un premier temps, fait au contraire ressortir l’effet volontairement incompréhensible de la séquence.

Enfin, du plan de la scène, nous déduirons son dispositif, pour montrer qu’elle ne vient pas exposer, signifier quelque chose comme dans la littérature classique, mais qu’au contraire c’est ici son opacité qui fait sens. La scène se présente tout entière comme une scène-écran renvoyant à un envers invisible.

I. La scène comme réduction

L’échiquier, l’abordage : déconstructions balzaciennes de la narration

La narration n’est pas la base du roman balzacien, qui enchaîne les scènes. La scène est l’unité structurale du récit balzacien. La narration est certes présente dans le récit, auquel elle donne une profondeur temporelle, une assise historique. La narration raconte ce qui s’est passé avant le moment du récit, avant le drame, avant la scène en un mot.

Dans Le Père Goriot, Balzac nous livre ainsi l’histoire de la fortune de Goriot, de son ascension sociale durant la révolution puis l’empire, grâce au commerce de la farine et à la vente des pâtes, dont le prix, contrairement à celui du pain, n’était pas taxé. Goriot est un ignoble parvenu qui a fait fortune en affamant le peuple durant la Révolution. Il paye dans le roman le prix fort de cette fortune qu’il a cherché à blanchir en la recyclant dans l’honorabilité du mariage de ses filles.

Goriot est donc broyé, symboliquement et physiquement3. Mais il a commencé par broyer le blé4 et la duchesse de Langeais, chez Mme de Beauséant, évoque le « bon mot sur la fari !ne » de Louis XVIII à qui, dans sa splendeur, Goriot a été présenté :

« Des gens, comment donc ? des gens…

— Ejusdem farinæ, dit Eugène. » (P. 112)

Or de même que le personnage est pris dans une impitoyable dynamique du broyage, la narration, censée déployer l’histoire du personnage dans le temps, est écrasée, réduite :

« Dans le désir de parfaitement bien connaître son échiquier avant de tenter l’abordage de la maison de Nucingen, Rastignac voulut se mettre au fait de la vie antérieure du père Goriot, et recueillit des renseignements certains, qui peuvent se réduire à ceci.

Jean-Joachim Goriot était, avant la Révolution, un simple ouvrier vermicellier… » (P. 123.)

La narration peut « se réduire à ceci » : le récit balzacien est une machine à réduire les concaténations narratives. De l’histoire de Goriot, Balzac fait une fiche technique, un accessoire documentaire, un hors-d’œuvre à ce qui est indiqué d’emblée comme essentiel : l’« échiquier » des relations humaines et sociales, et « l’abordage » des maisons, l’investissement des lieux. L’échiquier constitue la base des dispositifs scéniques à venir ; l’abordage désigne la performance à accomplir dans le cadre de la scène.

L’échiquier est un système d’obligations sociales, de bienséances et d’interdits : il renvoie directement au code de la vraisemblance classique. Mais d’emblée, l’échiquier n’apparaît que pour être balayé par l’abordage. L’abordage n’est plus tant la transgression des règles de l’échiquier que la norme de l’action romanesque.

Il s’agit donc d’investir le lieu. C’est ici la maison de Nucinguen ; mais ce lieu prépare d’autres lieux. Le récit accomplit une succession d’abordages. Le ressort médiéval demeure le ressort fondamental du récit : Perceval pénétrait dans le château du Roi Pêcheur, où il assistait à un banquet dont il ne comprenait pas les règles et le sens ; Gauvain devait s’asseoir sur le lit de la merveille, occuper le lieu d’un rituel courtois devenu énigme ; Tancrède, puis Renaud devaient investir la forêt aux sortilèges, puis le Sépulcre de Jérusalem, dont le vide figure le mystère de la Résurrection. De même, Le Père Goriot met en scène le face à face du héros, Rastignac, et du lieu, détenteur des secrets du Code. Ce lieu s’élargit progressivement dans le roman, jusqu’au célèbre défi que le jeune homme lance à Paris tout entier, qu’il domine du regard depuis le cimetierre du Père-Lachaise :

« Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel : “À nous deux maintenant !” » (P. 290.)

Le lieu pourtant change ici radicalement de fonction. S’il détient le Code, ce n’est pas essentiellement pour savoir, mais bien plutôt pour « pomper » que Rastignac cherche à l’investir. Le lieu doit être réduit lui aussi, pillé, comme le suggérait la métaphore de l’abordage. Par le jeu de la scène romanesque, la ruche est réduite au miel que son prédateur ingurgite ; le lieu est broyé en une matière qu’on absorbe ; le lieu redevient chose.

La narration est l’objet de la demande de Rastignac, dont le désir de savoir habille la brutalité prédatrice qui le pousse à forcer les portes, à réduire les objets du désir, à écraser ce qui résiste. Revenant de chez Mme de Nucingen, il entre dans la chambre de Goriot, à la pension Vauquer, et cherche à s’enquérir de l’histoire familiale :

« — […] Mais, monsieur Goriot, comment, en ayant des filles aussi richement établies que sont les vôtres, pouvez-vous demeurer dans un taudis pareil ?

— Ma foi, dit il d’un air en apparence insouciant, à quoi cela me servirait-il d’être mieux ? Je ne puis guère vous expliquer ces choses-là ; je ne sais pas dire deux paroles de suite comme il faut. Tout est là, ajouta-t-il en se frappant le cœur. Ma vie, à moi, est dans mes deux filles. » (P. 160.)

Rastignac demande une narration, et Goriot lui répond en lui montrant son cœur. Rastignac est frappé par le contraste des lieux, les maisons où les filles sont « richement établies » d’une part, le « taudis » de la pension Vauquer d’autre part. Le contraste des lieux est un dispositif théâtral classique. Or Goriot oppose aux lieux les personnes, au contraste spatial la continuité du cœur : « Ma vie, à moi, est dans mes deux filles ».

Le personnage comme lieu scénique

Au milieu même de sa niaiserie tragique, Goriot détient et communique l’envers de ce savoir du monde que le roman dit d’apprentissage prétend se charger d’exposer : le véritable échiquier n’est pas celui des lieux, qui n’est qu’un écran, mais celui des personnes, par l’histoire desquelles tout s’explique. Les lieux se réduisent à des histoires de personnes, et ces histoires se réduisent en lui. Le corps même de Goriot est l’enjeu de ce terrible broyage. Expliquer, littéralement, c’est déplier, déployer le sens dans un discours. Goriot ne peut expliquer car il est, aux antipodes, la figure du repli. Goriot concentre l’abjection, condense l’horreur. On retrouve ici le mouvement que Balzac posait d’emblée au commencement du récit, en passant de la description de la pension Vauquer à celle de sa propriétaire :

« enfin toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne » (p. 54).

Le lieu écrase la personne, qui délivre en retour le sens du lieu. La personne donne à voir l’horreur, mais dans le même temps permet d’accéder de la pure horrification scopique à l’enjeu symbolique du tableau. La pension est le corps de Mme Vauquer et Mme Vauquer est le sens de la pension.

Nous avons vu dans les chapitres précédents comment les dispositifs scéniques s’attachaient à mettre en échec la logique discursive, au profit d’une logique iconique de la communication et de la représentation. Ici, ce travail de déconstruction et de refondation qu’opère la scène franchit une étape supplémentaire. Il ne s’agit plus désormais, pour les personnages, de choisir un autre mode de relation, de glisser du rapport verbal à ce qui, dans l’espace, fait tout à coup tableau. La constitution même du personnage est attaquée par le ressort scénique du récit balzacien. Le caractère, l’ἢθος, devient non plus l’acteur mais le théâtre même de la performance scénique. La cristallisation scopique ne s’opère plus par ce qu’il voit, mais par ce qui se symptômatise en lui.

Le caractère classique constitue la base de référence pour Balzac. Plusieurs romans de la Comédie humaine portent comme titre le nom d’un personnage conçu, au départ du moins, comme un caractère classique, travaillé par une passion unique et immobilisé par cette passion dans l’atemporalité d’un manège social fixe et irréel : le père Goriot, l’avare Grandet, la fidèle duchesse de Langeais portent en eux quelque chose de l’hj``qo " classique. Pourtant ces caractères sont détournés par Balzac de leur fonction traditionnelle de représentation du monde. Ce qui est donné à voir, ce n’est plus le personnage faisant tableau dans la scène, mais la réduction, le broyage du personnage sous nos yeux.

On ne s’étonnera donc pas de ne pas retrouver, dans le roman balzacien, les dispositifs d’écran auxquels les scènes du Tasse, de Mme de Lafayette, de Diderot nous avaient habitués. L’écran ne barre plus que rarement l’espace scénique. Le passage à l’écran sensible est désormais achevé : l’écran colle à la peau du personnage. Le lieu de la scène se réduit au personnage ; l’enjeu de la scène est la réduction du personnage : dévoilant son secret, il ne s’ouvre pas, il ne s’explique pas, mais au contraire se détruit sous nos yeux.

L’énigme, le mystère

Si la scène devient la base du roman balzacien, elle ne peut plus fonctionner comme transgression. Loin de se nourrir de l’infraction aux bienséances, loin de jouer à décevoir l’horizon d’attente du lecteur, la scène balzacienne livre le Code. Il s’agit d’expliquer comment fonctionne la société et, plus profondément, de dire le secret, d’exposer le mystère. Rastignac en visite chez sa lointaine cousine Mme de Beauséant se propose d’abord d’y savoir pourquoi il s’est fait pour ainsi dire chasser de chez Mme de Restaud :

« Elle saura sans doute le mystère des liaisons criminelles de ce vieux rat sans queue et de cette belle femme. » (P. 103.)

Le rat est Goriot, dont Rastignac ignore encore qu’il est le père de Mme de Restaud. La scène chez Mme de Beauséant dévoilera donc le mystère de celle chez Mme de Restaud. Celle-ci, en retour, fournit le prétexte à l’entrée en scène de Rastignac :

« Je venais donc à vous pour vous demander le mot d’une énigme, et vous prier de me dire de quelle nature est la sottise que j’y ai faite. » (P. 109.)

Le point de départ de cet enchaînement de scènes est une « sottise » du jeune homme, pour qui la présence du père Goriot dans cet hôtel aristocratique « semblait tout un mystère. Il voulait pénétrer ce mystère » (p. 100.) ; or parler du père Goriot à l’hôtel des Restaud, c’est exposer publiquement l’innommable origine roturière de la comtesse. Rastignac fait donc tableau dans cette scène de la vie parisienne par le décalage qu’il y introduit par rapport au code des bienséances. Ce décalage ne disparaît pas chez Mme de Beauséant : Rastignac exprime par le geste sa contrariété d’être interrompu, quand la règle d’or de la sociabilité mondaine est la maîtrise de soi (p. 109) ; il parle de sa pauvreté, que l’on doit toujours dissimuler dans le monde (p. 111) ; il invoque la complicité galante de ses interlocutrices, complicité que l’on doit obtenir mais ne jamais nommer (ibid.).

De la transgression à la brutalité : le paradigme du citron pressé

Rastignac ne transgresse pas à proprement parler le code. Mme de Clèves exprimait à son mari son désir de Nemours quand l’expression de ce désir était rigoureusement interdite par les bienséances ; Suzanne refusait de prononcer ses vœux au cours d’une cérémonie où il n’est pas question de dire son avis, mais de répéter les paroles du rituel. Rastignac quant à lui ne cherche pas à enfreindre, mais tout au contraire à intégrer les règles constitutives du monde à l’abordage duquel il s’est lancé. Ses paroles ne vont pas contre les lois du monde qu’il pénètre ; elles l’ignorent ; elles introduisent, dans le jeu réglé du rituel aristocratique, la dimension innommable du réel : que fait ici ce pauvre ?, pourquoi suis-je interrompu ?, voyez comme je suis pauvre !, voyez comme je vous plais !

Rastignac n’exprime ni désir, ni revendication, ni révolte. Il donne à voir l’envers, dans le réel, du code. La scène s’ordonne désormais par rapport à cette mise à nu. Dévoiler l’énigme, c’est révéler, sous les discours et les mimiques, la brutalité du réel : la scène chez Mme de Restaud repose sur l’ignominie où celle-ci a acculé son père, comparé par Rastignac à un « rat sans queue », à l’horreur châtrée d’une chose abjecte ; la scène chez Mme de Beauséant, quant à elle, se bâtit sur sa conversation à fleurets mouchetés avec la duchesse de Langeais, qui lui apprend avec un malin plaisir que son amant, M. d’Ajuda-Pinto, la quitte pour épouser Mlle de Rochefide. La brutalité de la rupture, malignement savourée par la duchesse jalouse, est recouverte par le vernis aimable d’un dialogue en apparence insignifiant.

Figure 1 : La gravure, signée Laisne, porte comme légende « Rastignac resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière… – page 58 ». Œuvres illustrées de Balzac, Le Père Goriot, Paris, imp. Simon Rançon et Cie, 1852, in-8°, 64 p., p. 57. Photo Bnf Imprimés Y2 914. Aux pieds de Rastignac, qui domine Paris pensivement, on distingue à gauche l’inscription sur la tombe, « Ci git / I Gor » (Jean-Joachim Goriot). La posture méditative du héros romantique évoque les peintures de Hugo Friedrich. Si Rastignac s’écrie face à Paris « à nous deux maintenant », ce n’est pas pour l’affronter dans un agon mais pour l’écraser, comme ici le texte écrase l’espace autour de la figure postée, à quoi est réduite la scène.

Figure 2 : Rastignac chez Mme de Beauséant, Le Père Goriot, scène de la vie parisienne, collection Calmann-Lévy, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1885, in-8°, 310 p., après la p. 79. Composition par Lynch gravée à l’eau-forte par E. Abot. Photo Bnf Rés p Y2 159. Le dessin très soigné imite les dispositifs classiques : l’espace restreint formé par Rastignac à gauche, Mme de Beauséant près de la fenêtre effilant son châle et la duchesse de Langeais à droite, portant son chapeau car elle est en visite. L’espace vague est suggéré par la fenêtre, qui indique la position de la pièce dans l’hôtel de Beauséant, à l’étage et à l’angle de la cour. Plus fastueux que l’hôtel d eRestaud, celui de Mme de Beauséant est divisé en « appartements de réception, situés au rez-de-chaussée » et « appartements de Mme de Beauséant « à l’étage, où la vicomtesse reçoit Eugène dans son « salon » privé (voir p. 104). En fait le salon dans le texte ne donnepas sur la cour, puisque Mme de Beauséant en sort pour, depuis la « galerie », regarder par la fenêtre partir dans la cour le comte d’Ajuda Pinto (p. 107). Pièce intime, le salon donne sur l’arrière de l’hôtel, comme le boudoir de Mme de Restaud.

Bien-sûr, l’enjeu de cette seconde scène, la blessure mortelle qui tenaille Mme de Beauséant, est livré au lecteur mais demeure incompréhensible à Rastignac. La duchesse de Langeais le met explicitement en parallèle avec l’enjeu de la première scène, la tache qui écrase les Restaud :

« — […] Ce père avait tout donné. Il avait donné, pendant vingt ans, ses entrailles, son amour ; il avait donné sa fortune en un jour. Le citron bien pressé, ses filles ont laissé le zeste au coin des rues.

— Le monde est infâme, dit la vicomtesse en effilant son châle et sans lever les yeux, car elle était atteinte au vif par les mots que madame de Langeais avaient dits, pour elle, en racontant cette histoire. » (P. 115.)

Goriot pressuré par ses filles évoque Mme de Beauséant plumée par le marquis d’Ajuda-Pinto qui la quitte aujourd’hui. La brutalité du réel est figurée par les images de la réduction, de la destruction de l’objet scénique : Goriot est un citron pressé ; Mme de Beauséant, qui cherche à demeurer impassible et égale dans le discours, effile nerveusement son châle, elle détruit de ses mains son vêtement, elle ramène à la dimension brute de la matière la forme raffinée que la scène sociale a donnée à son corps.

Quelques lignes plus loin, une troisième scène est évoquée :

« “Le père Goriot est sublime !” dit Eugène en se souvenant de l’avoir vu tordant son vermeil la nuit. » (P. 115.)

La scène au cours de laquelle le vieil homme, seul dans sa chambre de la pension Vauquer, réduisait en lingot « un plat et une espèce de soupière en vermeil » (p. 78) s’ordonne elle aussi autour de cet écrasement de l’objet scénique, figurant la brutalité du réel que recouvrent les discours et les rituels sociaux. Le citron pressé, le châle effilé, le vermeil tordu désignent cette même puissance horrifiante du réel qui vise l’écrasement de la personne et constitue le socle fondamental de la scène balzacienne.

L’écuelle aux tourterelles, objet scénique

On voit ainsi se dégager une sorte de poétique balzacienne de la réduction : des lieux au personnage, du personnage à l’objet, de l’objet à la matière informe, l’écriture romanesque concentre, resserre inlassablement le champ de la représentation5. La scène que surprend Rastignac, au cours de laquelle Goriot écrase sa soupière de vermeil, quoique extrêmement brève, emblématise en quelque sorte ce processus.

Tout commence avec l’histoire de l’arrivée de Goriot dans la pension Vauquer s’accompagne d’une précision anodine. Le riche Goriot déballe son argenterie et montre à Mme Vauquer sa pièce la plus précieuse :

« Ceci, dit-il à madame Vauquer en serrant un plat et une petite écuelle dont le couvercle représentait deux tourterelles qui se becquetaient, est le premier présent que m’a fait ma femme, le jour de notre anniversaire. Pauvre bonne ! elle y avait consacré ses économies de demoiselle. Voyez-vous, madame ? j’aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles que de me séparer de cela. Dieu merci ! je pourrai prendre dans cette écuelle mon café tous les matins durant le reste de mes jours. » (P. 64.)

L’objet préexiste à la scène. Il est ce qu’il reste à Goriot de plus précieux comme souvenir de sa femme. Le dessin des deux colombes figure l’amour de Goriot pour sa femme, mais le figure avec une mièvrerie qui le désacralise6. L’objet supplée certes à l’absence de Mme Goriot, mais le rituel de célébration de la mère morte qu’il institue ici se présente d’emblée comme un rituel dérisoire et vain. De Mme Goriot ne subsiste plus que le café du matin. L’objet prépare la réduction des personnages à des traces, des histoires à des vestiges. Il est attaché d’emblée à l’évocation des ongles et des doigts qui s’écorchent et s’abîment : « j’aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles que de me séparer de cela. » L’objet colle à Goriot et Goriot colle à la terre. L’usure du corps contre la glèbe prépare prophétiquement la défection du personnage.

L’horreur de cette image des ongles fait certes pendant à la mièvrerie des tourterelles de vermeil et dans l’esprit de Goriot les deux images s’opposent. Objectivement pourtant, les ongles grattant la terre préparent le vermeil tordu ; déjà la dynamique de l’écrasement propre à la scène balzacienne est en œuvre, qui dégage, dans l’objet (et non plus en opposition avec lui), la brutalité du réel.

L’objet prépare donc la scène, une scène sans parole, mais aussi sans action, sans retournement de situation, une scène sans événement. Goriot réduit sa vaisselle de vermeil en lingots qu’il vendra à l’usurier Gobseck pour acquitter les dettes de sa fille. Mais Goriot acquitte perpétuellement les dettes de ses filles. Toute l’horreur de la scène tient précisément au fait qu’il ne se passe là rien d’extraordinaire, que le cours des choses n’est pas changé : Rastignac surprend l’activité de Goriot, non son action7, il assigne une image à l’énigme du personnage. La réduction de l’objet image l’énigme de Goriot :

« Il ouvrit doucement sa porte, et quand il fut dans le corridor, il aperçut une ligne de lumière tracée au bas de la porte du père Goriot. Eugène craignait que son voisin ne se trouvât indisposé, il approcha son œil de la serrure, regarda dans la chambre, et vit le vieillard occupé de travaux qui lui parurent trop criminels pour qu’il ne crût pas rendre service à la société en examinant bien ce que machinait nuitamment le soi-disant vermicellier. Le père Goriot, qui sans doute avait attaché sur la barre d’une table renversée un plat et une espèce de soupière en vermeil, tournait une espèce de câble autour de ces objets richement sculptés, en les serrant avec une si grande force qu’il les tordait vraisemblablement pour les convertir en lingots. » (P. 78.)

Non seulement la scène est muette, mais elle n’est pas installée dans un espace, tout du moins au sens géométral du terme. La « chambre » de Goriot n’est pas décrite, et le peu qui est dit de ce que voit Eugène est réduit à la conjecture d’un « sans doute ». La serrure livre ici une vision fantômatique et sans profondeur. On ne peut même pas dire que Rastignac surprenne par effraction une scène intime, puisque la signification intime de ce qu’il surprend ne lui est pas donnée. La serrure balzacienne n’est pas le quatrième mur de la scène classique. Elle ouvre à l’apparition énigmatique de la chose, en tant que la chose est la réduction de l’objet à la matérialité même de l’énigme : la merveille devient du vermeil8 et c’est le fait qu’elle soit réduite à de la matière vermeille qui constitue l’énigme.

L’écuelle aux tourterelles de vermeil offerte par Mme Goriot devient « une espèce de soupière », et la soupière se défait en lingot. L’objet avec son histoire devient « une espèce de » ; il est réduit au vague d’un quelque chose, puis à la seule matière du vermeil que Gobseck payera au poids. Mais cette destruction de l’objet ouvre à une autre histoire, non plus aux mièvres amours de M. et de Mme Goriot, mais à la tragédie de l’amour paternel, qui se révèle pour la première fois ici sous la forme de cette énigme.

La scène remplace donc la narration comme principe structurant du récit. Dans la scène, la réduction de l’objet remplit le rôle de l’écran dans les dispositifs classiques : l’écuelle tordue cristallise le regard sur une chose incompréhensible ; elle éclipse le sens, elle écrase l’histoire ; dans le même temps, cette écuelle tordue va devenir emblématique de Goriot lui-même et de sa tragédie ; l’histoire se projette donc sur l’objet réduit, qui la concentre sous la forme de l’énigme.

Il n’y a pas d’espace de la scène balzacienne, mais des lignes : Rastignac aperçoit d’abord dans le corridor obscur « une ligne de lumière tracée au bas de la porte du père Goriot9 ». Puis c’est l’« espèce de câble » que Goriot tourne autour des « objets ». La ligne géométrale, cette droite dans l’espace qui n’esquissait que l’embryon d’un cadrage, se mue en ligne courbe qui enserre les objets. Le câble figure la dynamique de la réduction scénique10.

II. Rastignac chez Mme de Restaud : la scène comme mise en question du lieu

Si la scène écrase Goriot, réduit autour de lui l’espace et les objets jusqu’à broyer son propre corps, la scène pour Rastignac relève plutôt de l’énigme : elle fait apparaître ce qu’il s’agit d’apprendre, de savoir ; la scène est le moment du dévoilement. Le Père Goriot s’ordonne autour de ces deux pôles : à la tragédie de caractère, qui écrase Goriot, il faut opposer le roman d’apprentissage, qui initie Rastignac. Écrasement et dévoilement constituent deux logiques contradictoires, qui se superposent dans le roman.

Rastignac cherche à entrer dans le monde : pénétrer dans les lieux retranchés de la mondanité équivaut à pénétrer la vérité, à acquérir le savoir du monde. La levée de l’écran est donc à la fois matérielle et symbolique : il s’agit dans un même mouvement d’entrer et de savoir.

Situation

Rastignac vient d’arriver d’Angoulême à Paris, où ses parents l’envoient faire ses études de droit. Mais c’est le monde plutôt que l’université qui le fascine. Pour y pénétrer, Rastignac envoie à madame de Beauséant, une des aristocrates les plus en vue de Paris à qui il se trouve être apparenté par sa tante de Marcillac, une lettre d’introduction à laquelle celle-ci répond par une invitation à un bal. Dans ce bal, Eugène rencontre la belle comtesse de Restaud, qui l’invite à lui rendre visite.

Cette entrée en matière est d’emblée complètement faussée : Rastignac ne s’est pas rendu compte de l’énormité du privilège d’être apparenté à Mme de Beauséant ; il ne comprend pas non plus que si Mme de Restaud l’invite aussitôt, c’est à cause de cette parenté et précisément parce que l’éblouissante jeune femme coiffée de fleurs de pêchers n’est elle-même qu’une parvenue, la fille de Goriot. A la manière de Perceval, Rastignac méconnaît le code et fonce.

Avant la scène, une « aventure » qui fait tableau

La nature des relations entre Goriot et la belle Anastasie ne lui est qu’à demi suggérée le lendemain, au petit déjeuner de la pension Vauquer : Rastignac raconte l’avoir vue « sur les neuf heures, à pied, rue des Grès », alors qu’elle avait dansé toute la nuit. Cette présence matinale, sans carosse, dans un quartier où une comtesse n’a rien à faire, constitue une énigme. Goriot pousse un cri douloureux ; « Il l’entretiendrait donc ? » demande sournoisement Mlle Michonneau. Une fois Goriot parti, Mme Vauquer revient à la charge :

« “Eh bien ! l’avez-vous vu ? dit Mme Vauquer à Vautrin et à ses autres pensionnaires. Il est clair qu’il s’est ruiné pour ces femmes-là.

— Jamais on ne me fera croire, s’écria l’étudiant, que la belle comtesse de Restaud appartienne au père Goriot.

— Mais, lui dit Vautrin en l’interrompant, nous ne tenons pas à vous le faire croire. Vous êtes encore trop jeune pour bien connaître Paris, vous saurez plus tard qu’il s’y rencontre ce que nous nommons des hommes à passions… » (P. 87)

L’enjeu, l’énigme sont posés. Si Rastignac rend visite dès le lendemain à Mme de Restaud, c’est certes, à long terme, pour poursuivre son entrée dans le monde, mais c’est surtout, immédiatement, naïvement, pour éclaircir ce mystère et satisfaire sa curiosité. Or, de même que la soirée au bal de Beauséant était faussée, ce que Rastignac a entendu et vu de Mme de Restaud demeure ambigu : Vautrin qui sait la vérité parle par énigmes et les autres pensionnaires, à cause de la différence sociale apparente entre Goriot et sa fille, méconnaissent la nature véritable de leur relation.

En même temps, symboliquement, Goriot se conduit bien avec ses filles comme avec des maîtresses : la méprise est porteuse de vérité.

Quelque chose, donc, préexiste à la scène de la visite, quelque chose qui est de l’ordre de l’image et autour de quoi s’est tissé un écheveau brouillé d’interprétations contradictoires. Ce « quelque chose » qui fait tableau et que Rastignac désigne comme « une singulière aventure » (p. 85), c’est « cette divine comtesse, sur les neuf heures, à pied, rue des Grès » (p. 86).

La puissance fascinante de l’image tient au décalage, à la contradiction qui l’habite : Rastignac vient d’évoquer la tenue mais aussi le parfum délicieux du bal, qui nimbent Mme de Restaud d’une aura féerique. Mme de Restaud vient déposer dans cette rue crasseuse du matin une trace, un sillage incompréhensibles.

Cette image muette, que Rastignac désigne comme une « aventure » et qui n’a pas de sens pour lui, relève de la merveille du conte médiéval. Mais la merveille vient s’inscrire dans un dispositif dont nous avons repéré la genèse chez Rousseau : de même que Saint-Preux projetait Julie absente dans la scène sublime du Valais, Rastignac projette Mme de Restaud, absente et surtout décalée, dans la scène de la pension Vauquer. Certes, la pension ne déploie pas les prestiges de beauté de la montagne. Mais elle porte la même sublime inadéquation. La merveilleuse comtesse avec sa coiffure de fleurs de pêcher constitue le parergon11 de la scène, dont le cœur tout à la fois sublime et abject est Goriot.

Parodie de performance théâtrale : la parole comme matière

La scène de la visite12 proprement dite reprend, de façon inversée, le même dispositif : Rastignac chez Mme de Restaud entraperçoit un Goriot aussi décalé, aussi énigmatique que Mme de Restaud l’était la veille dans les parages de Goriot. La scène et le parergon ont été échangés.

Le décalage, l’inadéquation, et de là le non-sens, deviennent les constituants fondamentaux de la scène balzacienne qui, pour fonctionner comme énigme, doit prendre pour matériau l’incompréhensible : la thématique obsédante du broyage, de l’écrasement, de la presse, a pour fonction de réduire les formes et, par là, de défaire le sens. L’écrasement suscite l’informe qui permet d’entrer dans une économie de l’abject et du sublime où l’indicialité (empreinte, trace, symptôme, énigme et révélation) devient le mécanisme sémiologique fondamental13.

L’invasion du non-sens suscite une conjuration de l’incompréhensible par la parole. Il s’agit de repeupler de paroles ce monde absurde et brutal, de recouvrir, d’habiller avec du discours ces images inquiétantes et muettes sur lesquelles il n’est pas de prise possible.

Rastignac s’y emploie sur le chemin qui le mène à l’hôtel de Restaud :

« Eugène marchait avec mille précautions pour ne se point crotter, mais il marchait en pensant à ce qu’il dirait à Mme de Restaud, il s’approvisionnait d’esprit, il inventait les reparties d’une conversation imaginaire, il préparait ses mots fins, ses phrases à la Talleyrand, en supposant de petites circonstances favorables à la déclaration sur laquelle il fondait son avenir. Il se crotta, l’étudiant, il fut forcé de faire cirer ses bottes et brosser son pantalon au Palais‑Royal. » (P. 94.)

D’emblée, la parole n’est pas envisagée comme déroulement d’un contenu, mais comme matériau, comme matière dont il s’agit de « s’approvisionner » pour pouvoir la déverser dans le salon de Mme de Restaud. Simultanément d’ailleurs, Rastignac doit penser et ne pas se crotter : la superposition de la crotte et de la parole renverse les sublimes « phrases à la Talleyrand » en la matière la plus abjecte.

Tel un acteur, pourtant, Rastignac prépare son entrée en scène et paufine ses tirades. Toute la scène s’organisera précisément comme parodie de performance théâtrale14, le jeune homme passant par les coulisses de la salle de bain avant de parvenir à la scène du grand salon, où il jouera tout un dialogue convenu avec le comte de Restaud, dont la comtesse et son amant seront les spectateurs obligés.

Les lieux de la scène

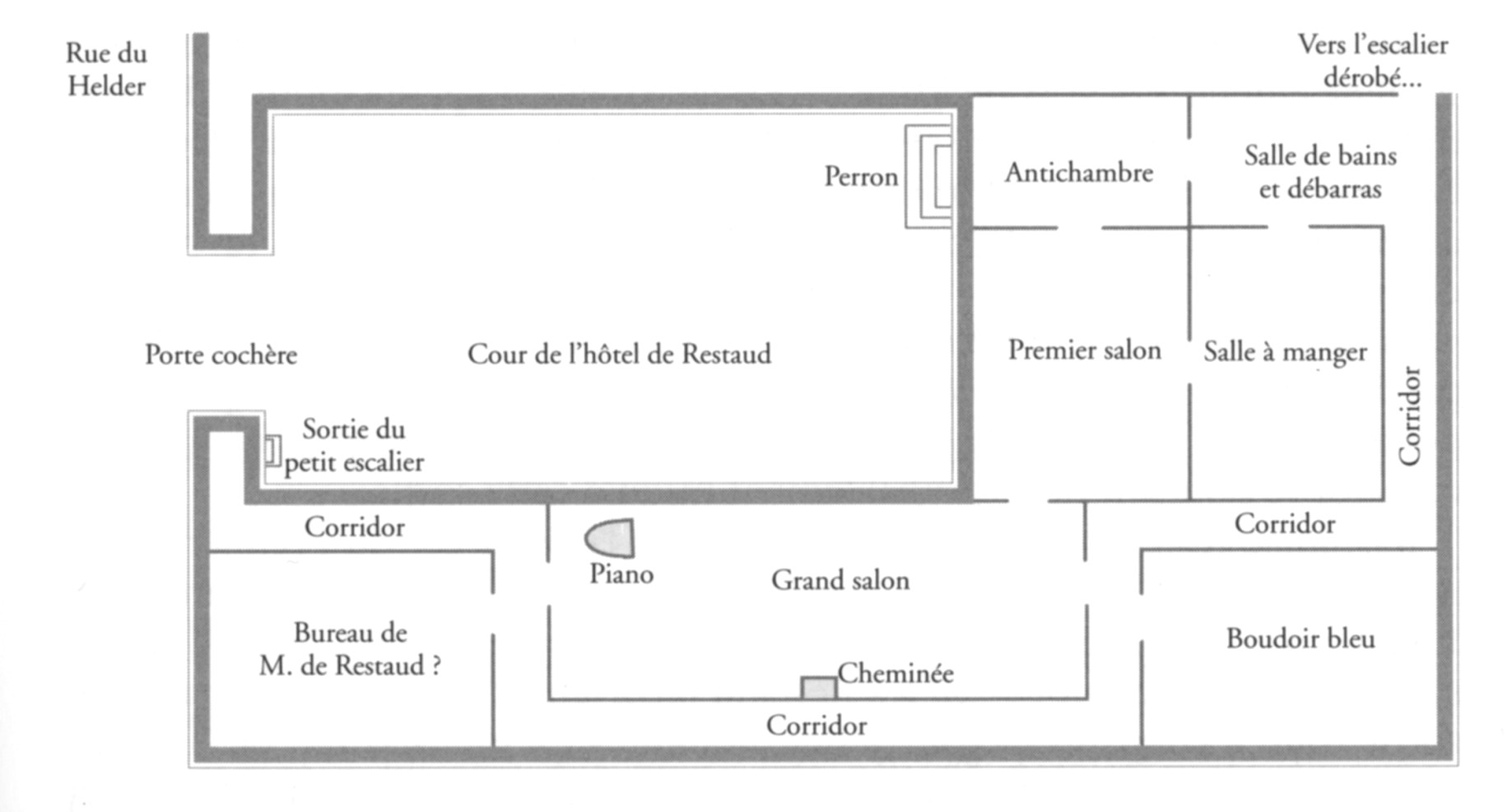

La première partie de la scène a pour fonction essentielle d’indiquer la disposition des lieux, une disposition pour le moins compliquée.

Rastignac arrive « rue du Helder » (p. 94). Il franchit la porte cochère et traverse « la cour » (p. 95). La porte cochère n’est pas mentionnée explicitement à ce moment, mais plus tard, lorsque le père Goriot débouche « près de la porte cochère par la sortie du petit escalier » (p. 96). Ce petit escalier s’oppose au « perron » qui conduit à l’entrée noble de la maison : le perron n’est mentionné qu’à la fin de la scène. Après qu’Eugène a été raccompagné par le comte de Restaud, il « mit le pied sur le perron » (p. 102).

Rastignac entre d’abord, au fond de la cour, dans « l’antichambre », d’où Maurice, le valet de chambre, lui propose de « passer au salon » (p. 95). Mais au lieu d’ouvrir la porte du salon, le jeune homme suit le valet de chambre, qui est entré dans « une pièce où se trouvaient des lampes, des buffets », pièce indéterminée qui sert visiblement de débarras, ou d’entrepôt, mais aussi de salle de bains. Eugène a le temps d’apercevoir15 que cette pièce « menait à la fois dans un corridor obscur et dans un escalier dérobé », c’est-à-dire d’une part au couloir qui dessert les parties privées du rez-de-chaussée, d’autre part à l’escalier qui conduit, en principe, aux chambres à l’étage.

On entend alors les « rires étouffés » des domestiques restés dans l’antichambre, qui se moquent de la méprise d’Eugène. Averti par ces rires, le valet de chambre qu’Eugène suivait jusque-là à son insu se retourne et lui indique un raccourci pour parvenir au salon sans retourner dans l’antichambre (« Monsieur, le salon est par ici »). Il ouvre la porte qui mène à la salle à manger : Eugène « rentra dans la salle à manger16, la traversa, suivit le valet de chambre, et rentra dans un premier salon » (p. 96). Ce raccourci évite au jeune homme l’humiliation d’avoir à repasser devant des domestiques dissimulant plus ou moins leur hilarité.

Au même moment, « une porte s’ouvrit au fond du long corridor », et Eugène entend « la voix de Mme de Restaud, celle du père Goriot et le bruit d’un baiser » (p. 95). On sait par le valet que « madame est dans son boudoir » : le boudoir se trouve donc au fond du corridor. On comprend alors pourquoi, sans imaginer que Rastignac pourrait le suivre, le valet de chambre avait emprunté ce chemin : au moment de congédier son père, la comtesse avait besoin d’un valet pour le reconduire jusqu’à la sortie. Balzac précise bien effet que Goriot n’est pas sorti par le perron, mais « près de la porte cochère par la sortie du petit escalier » (p. 96). Après le boudoir, le corridor se poursuit donc probablement jusqu’à cette sortie.

Rastignac reste un moment « posé devant la fenêtre » du premier salon. Mais ce n’est pas encore là que le valet de chambre le conduit : il « attendait Eugène à la porte du salon », non pas le premier petit salon, mais « l’autre salon », « le grand salon » où les Restaud reçoivent leurs invités : « mais il en sortit tout à coup un élégant jeune homme » ; c’est Maxime de Trailles, l’amant de Mme de Restaud dont Eugène a aperçu dans la cour le « cabriolet pimpant », qui attend dans le grand salon que sa maîtresse en ait fini avec le père Goriot. Maxime de Trailles se trouve donc nez à nez avec Maurice, le valet de chambre. Il aperçoit Eugène de dos, regardant par la fenêtre, et s’approche de lui « autant pour voir la figure de l’étudiant que pour regarder dans la cour » : il s’agit non seulement de guetter la sortie de Goriot qui lui rendra la belle Anastasie, mais d’identifier le nouveau gêneur qui risque de la lui ôter.

Goriot sort et se heurte au comte de Restaud qui franchit à ce moment la porte cochère en tilbury. Seul Maxime peut à ce moment identifier le comte de Restaud : Eugène ne le connaît pas et la comtesse, qui entre alors dans le petit salon depuis son boudoir, n’a pas pu le voir, étant trop éloignée de la fenêtre : « La comtesse n’avait pas fait attention à l’entrée du tilbury ».

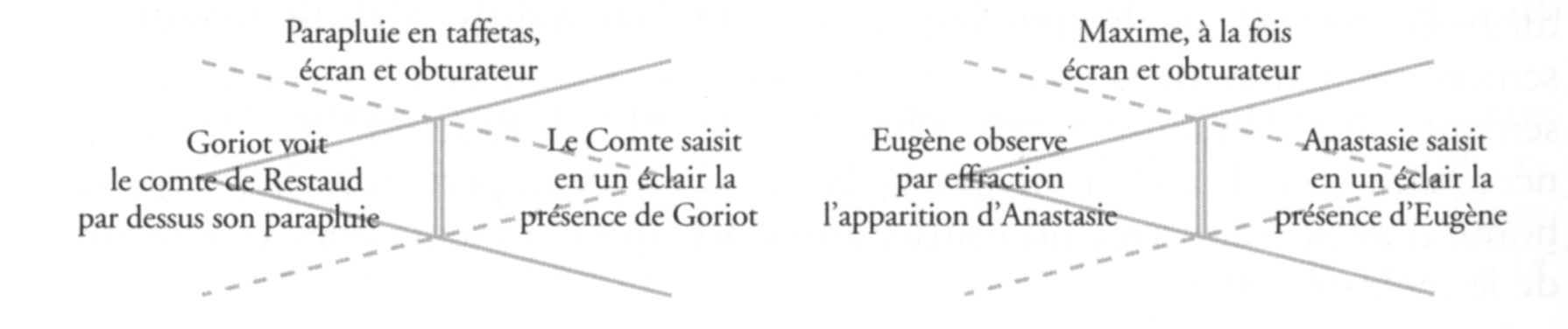

À l’entrée de la comtesse dans le petit salon, « Rastignac se retourna brusquement », ainsi que Maxime, qui « prit cette main pour la baiser » (p. 97). « Eugène aperçut alors Maxime, et la comtesse aperçut Eugène ». L’espace d’un instant, entre deux portes, le dispositif de l’écran classique est rappelé : dans l’échange des regards entre le jeune homme et la dame désirable, Maxime, l’époux morganatique, le rival virtuel, s’interpose. C’est lui, non l’éblouissante apparition, qu’Eugène aperçoit.

Maxime et Anastasie se replient alors dans le grand salon, dont la porte marque géométralement l’écran que Maxime avait, un instant plus tôt, symboliquement figuré. Quelques instants plus tard, « une porte s’ouvrit » (p. 98) : M. de Restaud entre dans le grand salon, non par la porte par laquelle les invités y accèdent, mais par une porte. On peut penser qu’il est passé par la petite entrée et non par le perron, car ce chemin est plus pratique et plus court quand on vient du dehors17. Les deux amants cherchent alors à se replier sur le boudoir, mais en sont empêchés par le comte. Maxime finit par partir.

III. Rastignac chez Mme de Restaud : la scène comme écran

L’incompréhensible : extériorité du code

Pourquoi Balzac s’applique-t-il avec une telle minutie à décrire non pas les lieux, mais le trajet compliqué de ses personnages d’une pièce à l’autre ? L’espace n’est pas disposé, comme dans la scène classique, pour qu’y opère l’écran, mais habité, parcouru, voire forcé jusque dans ses derniers retranchements.

Cet espace à lui seul fait sens : très peu de paroles sont échangées. L’ensemble de la scène étant traité grosso modo du point de vue de Rastignac, sans recourir à une distance ni à un savoir rétrospectifs, ce qui s’y déroule se présente pour une bonne part comme absolument incompréhensible : on ne comprend qu’après coup que le « cabriolet pimpant » (p. 95) aperçu dans la cour appartient à Maxime de Trailles ; la présence de la baignoire dans la pièce obscure demeure une énigme jusqu’à ce que la belle comtesse apparaisse en peignoir : « elle avait sans doute pris un bain » (p. 97). L’« élégant jeune homme » (p. 96) qui surgit derrière Eugène tandis que depuis le petit salon il regarde par la fenêtre demeure très longtemps un inconnu, jusqu’à ce que la comtesse le nomme « Maxime ». Plus tard seulement, Eugène se souvient « d’avoir vu ce jeune homme au bal de Mme de Beauséant, il devina ce qu’était Maxime pour Mme de Restaud » (p. 98). Dès lors Balzac lui donne son nom complet, quoique les deux hommes n’aient été à aucun moment présentés l’un à l’autre.

De la même façon, le retour de M. de Restaud se présente d’abord comme une énigme : qui est ce « jeune homme décoré qui conduisait un tilbury18 » (p. 96) et manque se heurter au père Goriot lorsque celui-ci débouche à la porte cochère par la sortie de service ? Quelques pages plus loin, il est toujours « le monsieur qui conduisait le tilbury » (p. 98), jusqu’à ce que la comtesse le présente à Eugène comme « M. de Restaud ».

La présence de Goriot dans l’hôtel de Restaud n’est donc pas le seul élément incompréhensible de la scène. Eugène plonge dans un univers où il ne comprend rien, mais rien du tout. Il ne possède pas les clefs du code de bienséances qui lui permettrait d’interpréter ce qui, de façon littéralement muette, se déroule devant lui. L’ensemble de cette séquence ne se présente d’ailleurs pas comme une scène unique, centrée sur un point focal qu’il s’agirait d’élucider, mais comme un conglomérat de saynètes entres lesquelles le fil conducteur semble manifeste mais demeure insaisissable.

Eugène sent la présence d’un code ; il voudrait posséder ce code : c’est même là l’enjeu majeur du roman d’apprentissage, qui s’oppose radicalement en cela à la fiction classique, pour laquelle le code est donné d’emblée, et demeure implicite car il est partagé par tous les caractères19. G. Genette a montré comment ce code, extérieur au personnage auquel il se manifeste comme énigme, était matérialisé dans le texte par un certain usage du démonstratif :

« ces espérances étourdiment folles qui… » (p. 94)

« un de ces cabriolets pimpants qui… », « cette ténacité méridionale qui… », « ces gens qui… », « ce faux respect qui… » (p. 95)

« cette attention soumise qui… » (p. 97)

« cette audace juvénile qui… », « un de ces regards froidement interrogatifs qui… » (p. 98)

« cette admirable puissance que… » (p. 99)

Mais ce qui nous est délivré comme sens dans ces propositions constitue un leurre. Il s’agit de motiver les actions des personnages, de conjurer non seulement l’arbitraire, mais surtour l’incompréhensibilité du récit. Or, comme l’a montré G. Genette, la motivation des actions est volontiers contradictoire, à la limite de la parodie. Par exemple la « ténacité méridionale […] enfant des prodiges quand elle va en ligne droite » (p. 95) : elle enfante ou elle n’enfante pas des prodiges. Quant à l’« audace juvénile », elle « fait commettre de grandes sottises ou obtenir de grands succès » (p. 98) !

Parfois, la contradiction n’est pas interne, mais se manifeste entre une proposition et une autre : la même Mme de Restaud se caractérise par « cette attention soumise qui dit tous les secrets d’une femme » (p. 97) et par « cette admirable puissance que possèdent les femmes » (p. 99). Cette réversibilité du code est due à une transformation profonde du statut du personnage, qui n’est plus conçu comme un caractère doté d’un trait de passion, mais comme une intériorité psychologique travaillée par la contradiction.

Le code vient achopper à cette intériorité, comme le personnage vient achopper à la méconnaissance du code. Les démonstratifs ne construisent pas le code au fur et à mesure qu’avance le récit. Ils suppléent pour le personnage son ignorance du code20, ou plus exactement ils restituent une universalité factice des signes et des actions dans un monde fondamentalement clivé, un monde opposant au personnage l’extériorité incompréhensible de ses codes.

Un sens de substitution se constitue donc, sens provisoire, précaire. Dans cet épisode de la visite chez Mme de Restaud, où le point de vue adopté est grosso modo celui de Rastignac pour qui l’essentiel de ce qui se déroule est incompréhensible, les démonstratifs semblent offrir le surplomb du point de vue de l’auteur, mais restent tributaires de la naïveté du personnage. Ils sont à la limite du point de vue aveugle de Rastignac et du point de vue surplombant de l’auteur. Les vérités générales qu’ils contiennent sont creuses et, en fait, sans importance. Ce qu’ils disent essentiellement, c’est « voici de l’espérance, de la ténacité, de l’audace », « voici un cabriolet, des gens, des regards », « voici de l’attention soumise et une puissance admirable » : ils indiquent ce qui fait tableau, ils enclenchent le processus de la monstration21 : derrière la signification de pacotille, ça montre, il y a de l’incompréhensible. L’enjeu de la scène est là.

Les trois enjeux de la scène

De même que, dans son déroulement, la visite de Rastignac constitue non une scène spatialement et symboliquement unifiée, mais une constellation de tableaux incompréhensibles reliés ensemble par le fil d’un code qui se montre mais échappe pour ainsi dire jusqu’au bout, de même l’enjeu de la scène n’est pas clair et s’avère lui aussi feuilleté en strates qui ne se révèlent que progressivement : l’enjeu annoncé était l’enjeu traditionnel du conte médiéval ; il s’agissait pour Rastignac de conquérir la Dame.

Le jeune homme s’habille « fort élégamment22 » (p. 94) et prépare « ce qu’il dirait à Mme de Restaud » pour amener « la déclaration sur laquelle il fondait son avenir ». Les « espérances étourdiment folles » désignent l’espoir de devenir l’amant de la belle comtesse. Eugène ne compte alors ni sur le mari, ni sur l’amant, ni sur le père qui lui barreront la route.

Mais d’emblée Rastignac a indiqué un second but à sa visite. À la cantonade, au petit déjeuner de la veille dans la pension Vauquer, il a annoncé : « Vous me donnez une furieuse envie de savoir la vérité. J’irai demain chez Mme de Restaud » (p. 88). Sortant de la salle à manger, dans l’hôtel de Restaud, Rastignac n’entre pas directement dans le grand salon dont le valet lui indique la porte, mais va à la fenêtre où « il resta posé […], en s’apercevant qu’elle avait vue sur la cour. Il voulait voir si ce père Goriot était bien réellement son père Goriot » (p. 96). Il s’agit de voir pour savoir : « L’œil des jeunes gens sait tout voir » (p. 97). Quand Mme de Restaud s’éloigne avec Maxime qu’elle raccompagne jusqu’à la sortie, Rastignac prolonge exprès sa conversation factice avec le comte « afin de revoir la comtesse et de savoir quelles étaient ses relations avec le père Goriot. […] Il voulait pénétrer ce mystère, espérant ainsi pouvoir régner en souverain sur cette femme si éminemment parisienne » (p. 100). Ainsi se trouvent articulés le désir de conquête et le désir de savoir : articulation tardive et qui ne convainc guère. La véritable possession dont rêve Rastignac n’a que peu à voir avec le désir amoureux.

Ici se révèle le troisième enjeu de la scène, qui sous-tend les deux autres : il ne s’agit au fond ni d’aimer, ni de savoir, mais de « régner », de pénétrer dans le monde pour y exercer sa domination : Rastignac incarne le principe d’écrasement que Goriot subit23. La scène s’ordonne dès lors comme renversement autour de ce principe : Rastignac arrive en position d’infériorité. Marchant à pied, il est matériellement plus bas que les voitures, cabriolets, tilburys qu’occupent les gens du monde. Rastignac est crotté, il voit le « cabriolet pimpant » de Maxime de Trailles : « il avait déjà compris son infériorité en entrant dans cette cour » (p. 95). L’infériorité ne renvoie ni au désir, ni au savoir, mais au rapport de forces. Il admire « l’épouvantable pouvoir » (p. 95) des valets ; il voit la façon dont Goriot manque être « écrasé » (p. 96) à la porte cochère ; il constate le « droit » de Maxime à faire l’« impertinent », puis son regard « impertinemment fier » (p. 97). À nouveau, Rastignac évalue un rapport de forces : « Le spirituel enfant de la Charente sentit la supériorité que la mise donnait à ce dandy » (ibid.). Alors commence l’épreuve de force, calquée sur le modèle médiéval de l’agon : « il voulut gêner le dandy. […] “Voilà mon rival, je veux triompher de lui.” » (P. 98.)

Le renversement de situation

La brutalité de l’écrasement s’était d’abord exercée contre Rastignac : l’air de la comtesse, « un air auquel savent obéir les gens d’esprit », les regards de Maxime « pour faire décamper l’intrus » (p. 97) ont tenté de l’écraser, de l’expulser. Mais peu à peu le rapport de forces s’inverse. Eugène utilise d’abord la puissance de son nom : « Ce coup de baguette, dû à la puissante intervention d’un nom, ouvrit trente cases dans le cerveau du Méridional » (p. 99), cases qu’il faut opposer aux « tiroirs ouverts dans son cerveau » (p. 95) qui, au début de la scène, s’étaient refermés : l’intériorité de Rastignac, qui constitue le point de vue sur la scène, est une machine à cases, à tiroirs qui s’ouvrent et se ferment, se vident et se remplissent de discours. Le « moi » fournit donc à la fois la machine discursive de la scène et le regard qui la délimite ; il produit le texte et l’image, concentrant ainsi les deux logiques sémiologiques de la scène

Alors commence la contre-attaque : le jeune homme engage une conversation aussi fleurie que vide avec le comte de Restaud sur son grand-oncle qui se trouve avoir connu le grand-père du comte. Il rétablit ainsi une communauté symbolique dont lui seul avec le comte détient le code et les clefs, excluant la comtesse, demoiselle Goriot qui n’appartient que par alliance au monde aristocratique, et probablement également le dandy, Maxime de Trailles, qui n’est lui aussi qu’un parvenu.

La conversation de Rastignac avec le comte de Restaud fait donc pendant à l’échange des regards entre la comtesse et son amant. Elle renverse le rapport entre les deux groupes ; le « couple morganatique » (p. 100) d’une part, les héritiers de la vieille noblesse d’autre part. Le nom est plus fort que le désir : il chasse Maxime puis défait la comtesse, à laquelle Rastignac jette à la figure sa tare. Mme de Restaud vient de raccompagner Maxime :

« “Dites donc, lui cria le comte quand elle rentra, […] le grand-oncle de monsieur et mon grand-père se connaissaient.

— Enchantée d’être en pays de connaissance, dit la comtesse distraite.

— Plus que vous ne le croyez, dit à voix basse Eugène.

— Comment ? dit-elle vivement.

— Mais, reprit l’étudiant, je viens de voir sortir de chez vous un monsieur avec lequel je suis porte à porte dans la même pension, le père Goriot.”

À ce nom enjolivé du mot père, le comte, qui tisonnait, jeta les pincettes dans le feu, comme si elles lui eussent brûlé les mains, et se leva. » (P. 101.)

La jeune femme croit pouvoir se moquer de la parenté du jeune homme et de son mari, parenté qui n’est pas de sang, mais de terre : ils sont du même « pays », ils appartiennent au même monde. Mais se moquant de cette parenté, elle renvoie son adversaire à une autre parenté, celle de la belle comtesse et du misérable père Goriot. L’échange des répliques est cinglant ici, le face à face de celle qui est parvenue par la fortune de son père et de celui qui parviendra en monnayant son nom24 est d’une brutalité inouïe.

Tout bascule sur le sens du mot « connaissance » : vous n’êtes qu’une vague connaissance, jette la comtesse à Eugène, vous êtes un étranger ; mais moi je vous connais, je connais votre père, lui répond celui-ci, et par là je peux vous écraser.

La puissance de cette scène tient à son caractère pour ainsi dire involontaire, instinctif, irraisonné : Rastignac n’a pas compris, mais senti que Goriot était le père de la comtesse ; il n’a pas voulu porter une estocade dont il se repentira aussitôt. Son personnage s’est ici révélé malgré lui, dans toute sa brutalité dominatrice. Ce moment est le moment de l’ignition scénique, représenté par le geste du comte jetant « les pincettes dans le feu comme si elles lui eussent brûlé les mains ». La brutalité de ce que révèle la scène brûle les mains et révolte.

Verticalité du nom

Ici s’exprime la puissance révoltante de la scène, révolte que manifeste le retournement de situation, révolte d’Eugène, révolte du comte. Or ce retournement s’organise autour du nom. Au nom de Rastignac vient s’opposer le nom de Goriot, au supplément aristocratique — le défaut aristocratique. Le nom honteux, cette absence de nom qui constitue, dans le dispositif scénique, la faille centrale, le manque principiel à partir duquel tout ce monde s’ordonne, Eugène l’a prononcé « enjolivé du mot père », c’est-à-dire avec quelque chose en plus, avec un supplément qui dit son défaut.

M. Goriot est en plus « le père Goriot » : non seulement il n’est pas un monsieur – « Monsieur, vous auriez pu dire M. Goriot ! » (p. 101), s’écrie le comte indigné –, mais surtout il est, il n’est que trop le père d’Anastasie : c’est là le supplément, le « quelque chose » horrifiant autour de quoi se dessine la faille symbolique de la scène.

Ainsi, dans le fonctionnement même du dispositif scénique, la filiation supplante le désir. Goriot soupçonné d’entretenir de jeunes femmes, qui entrerait ainsi dans la galerie des caractères classiques, n’est en fait qu’un père. La relation verticale d’un père à ses filles supplante la relation horizontale, qui fonde le couple. La filiation établit un continuum quand le désir sexuel s’organise autour de la coupure, à la fois coupure symbolique (aimer sans être aimé) et coupure sémiotique (matérialisée par l’écran du dispositif scénique). Nous avons vu comment, au dix-huitième siècle, l’écran sensible déconstruisait progressivement l’écran classique, comment le continuum remplaçait la coupure et l’interception. Cette évolution sémiologique se thématise magistralement chez Balzac avec l’installation, au cœur de la scène, de la question du nom et de la filiation25.

Le nouveau rapport du géométral et du symbolique

Le cœur de la scène est le nom de Goriot. Pour arriver jusqu’à ce nom, elle organise un parcours, que nous avons plus haut reconstitué sur le plan de l’hôtel de Restaud. Très concret, et même très encombré par la trivialité des objets et des lieux, ce parcours débouche donc sur une révélation très abstraite au contraire, qui engage tout l’édifice symbolique du monde que Rastignac cherche à pénétrer.

Cette dimension symbolique de la scène était préparée. Dès le début du trajet de Rastignac, Balzac superpose la description triviale du cheminement et l’activité intellectuelle du héros : il s’agit à la fois de ne pas se crotter et de penser, c’est-à-dire de produire du sens, de fabriquer le contenu symbolique de la scène à venir.

Cette superposition fait référence à l’ancien dispositif de la scène classique, dont nous avons montré qu’il était fondamentalement constitué de deux dimensions, matérielle (ou géométrale) d’une part, symbolique de l’autre. Mais dans la scène classique, la disposition des lieux, la position ou le déplacement des personnages signifient par eux-mêmes, immédiatement, l’enjeu symbolique qu’il s’agit de représenter. En revanche ici c’est précisément la disjonction du géométral et du symbolique que souligne Balzac : il oppose la crotte, c’est-à-dire l’irréductibilité du géométral à toute symbolisation, à la pensée, qui n’est d’ailleurs pas l’évocation sublime d’un Sens hypostasié, mais bien plutôt la fabrication artisanale, le bricolage à la sauvette d’un sens de pacotille qui finalement d’ailleurs ne sera pas le sens de la scène : Rastignac ne fera jamais sa déclaration d’amour à Mme de Restaud.

L’espace résiste à la symbolisation. Il ne s’agit pas de lui donner un sens, mais de l’évacuer, par la technique : « Si j’étais riche, […] je serais allé en voiture, j’aurais pu penser à mon aise. » (P. 94.) La voiture abolit la distance du trajet, écrase l’espace, autonomise la pensée. L’argent donne accès à ce nouveau monde de la technique, d’où la géométralité disparaît, ou plus exactement où elle est réduite, écrasée.

Déconstruction de la quête

Le trajet de Rastignac dans l’hôtel de Restaud fait lui aussi référence aux trajets symboliques des anciens dispositifs. Le héros franchit les portes du château, se perd dans le bric-à-brac de la salle de bain puis le labyrinthe des pièces, pour parvenir enfin au grand salon où l’attend sa Dame. C’est par rapport à ce trajet-type que s’étaient écrits le trajet de Gauvain dans le château des trois reines, celui de Charles et Ubalde dans le palais d’Armide, celui de Nemours vers le château de Coulommiers26.

D’autre part, par rapport au trajet que fixe le rituel social de la visite, Rastignac dévie constamment : il pénètre dans la salle de bain au lieu du premier salon (p. 95), transgressant l’intimité de l’espace privé de la maison ; il s’arrête à la fenêtre du premier salon au lieu de passer aussitôt au grand salon à la porte duquel l’attend Maurice, le valet de chambre (p. 96) ; c’est ainsi qu’il est témoin de la scène à la porte-cochère, qu’il n’aurait pas dû voir ; il suit alors Mme de Restaud et Maxime dans le grand salon au lieu de prendre congé comme aurait fait un homme d’esprit en s’apercevant qu’il dérangeait un « couple morganatique ».

Le trajet narratif désogne l’écart symbolique constitutif de la scène : Rastignac est à la fois matériellement et symboliquement déplacé. Ce déplacement, qui rend absurde la linéarité entortillée du trajet, s’accompagne d’une mise en échec de la logique discursive et prépare l’avènement de l’iconicité scénique.

Il y a deux moments essentiels où la scène fait tableau, faisant triompher la logique iconique : c’est d’abord la scène muette devant la porte-cochère, puis la scène de l’échange des regards dans le premier salon, toutes deux constituants de véritables scènes dans la scène de la visite, qui s’organise comme parcours d’une scène à une autre, selon le principe du dédoublement scénique que nous avons dégagé au chapitre V.

La scène de la porte-cochère

Devant la porte cochère se joue une scène muette qui anticipe allégoriquement le sens symbolique que la scène centrale finira par délivrer : Goriot écrasé par le tilbury puis salué avec une « considération forcée » par le comte signifie le drame du nom qui se révèlera dans la maison. Le comte et la comtesse de Restaud écrasent certes Goriot de leur luxe aristocratique, mais sont eux-mêmes écrasés par la tache de ce nom défaillant qu’ils ne parviennent pas à recouvrir de l’écran de leur particule. Cette scène muette remplit donc en quelque sorte la même fonction que les portes d’argent sculpté du château d’Armide, elles-mêmes imaginées sur le modèle des bas-reliefs sur les murs du Verger de Déduit.

Balzac rend ici avec une efficacité fulgurante l’effet synthétique et visuel de la scène : muette, cette scène est d’emblée marquée par l’absence de logique discursive. Instantanée (« ces événements se passèrent avec la rapidité d el’éclair », p. 96), elle relève de la logique iconique. La description du changement à vue dans la physionomie de M. de Restaud est caractéristique de l’instant prégnant :

« Ce jeune homme détourna la tête d’un air de colère, regarda le père Goriot, et lui fit, avant qu’il ne sortît, un salut qui peignait la considération forcée que l’on accorde aux usuriers dont on a besoin, ou ce respect nécessaire exigé par un homme taré, mais dont on rougit plus tard. Le père Goriot répondit par un petit salut amical, plein de bonhomie. Ces événements se passèrent avec la rapidité de l’éclair. » (P. 96.)

La colère et le mépris aristocratique pour le piéton se retournent en « considération forcée » pour le beau-père. Mais Balzac ne désigne pas Goriot comme le beau-père : la scène est vue par Rastignac qui ne sait pas ce qu’est Goriot pour « ce jeune homme ». Pourtant la phrase est contaminée par le point de vue de M. de Restaud, pour qui Goriot n’est qu’un « usurier » auquel il a donné en gage son nom, et encore un usurier assez « taré » pour lui avoir concédé un contrat de mariage qui le dépouillait. Au sein du renversement immédiat, de la colère en considération, s’esquisse un second renversement, qui condense toute l’histoire de M. de Restaud, du « respect nécessaire » en honte, non pas la honte d’un beau-père roturier, mais la honte d’avoir traité avec un usurier aussi taré, qui n’a même plus les moyens de le tenir en respect.

La scène se passe « avec la rapidité de l’éclair » : c’est une scène-flash où se révèle non la vérité symbolique du monde , non la quintessence du code, mais la brutalité du réel, la puissance d’écrasement contenue dans les rapports humains. L’écrasement matériel de Goriot, qui doit « se jeter en arrière pour n’être pas écrasé », se superpose à son écrasement symbolique, porté par le coup d’œil de M. de Restaud lui signifiant qu’il est un usurier, un homme taré, et qu’il rougit de lui.

Goriot ne comprend pas le sens de ce coup d’œil : il « répondit par un petit salut amical, plein de bonhomie ». Cette incompréhension objective le regard de M. De Restaud : décidément, il a raison de rougir ! Le point de vue ignoble du comte se fond alors dans le point de vue de Rastignac et du lecteur.

Le comte fait tableau dans la scène : il « peignait la considératoion forcée… ». Faire tableau relève d’une nouvelle sémiologie, indicielle : le comte n’est plus le protagoniste d’une action dans la scène ; il est le symptôme, l’indice de quelque chose d’irreprésentable, non plus même l’horreur abjecte mais, plus radicalement encore, la brutalité sordide du réel.

L’échange des regards dans le premier salon

Le même dispositif sémiologique est mis en œuvre dans la scène qui suit immédiatement cette scène muette vue par la fenêtre. D’emblée les regards de Maxime de Trailles et de la comtesse de Restaud font tableau, instaurant une logique iconique qui retourne le discours :

« Quand Maxime prit cette main pour la baiser, Eugène aperçut alors Maxime, et la comtesse aperçut Eugène.

“Ah! c’est vous, monsieur de Rastignac, je suis bien aise de vous voir,” dit‑elle d’un air auquel savent obéir les gens d’esprit.

Maxime regardait alternativement Eugène et la comtesse d’une manière assez significative pour faire décamper l’intrus. « Ah, çà ! ma chère, j’espère que tu vas me mettre ce petit drôle à la porte ! » Cette phrase était une traduction claire et intelligible des regards du jeune homme impertinemment fier » (p. 97).

L’échange des regards à trois instaure fugitivement le dispositif d’écran : Maxime se tourne pour faire le baise-main à Mme de Restaud. Se tournant, il attire l’attention de Rastignac, captivée jusque-là par l’apparition féminine : « Eugène aperçut alors Maxime ». Mais, dans le même temps, il se baisse : la comtesse aperçoit alors Eugène par dessus Maxime. Maxime est donc dans un premier temps l’écran qui intercepte le regard du héros et de sa Dame ; par cette interposition, il ordonne le dispositif : Eugène caché derrière Maxime se repaît de la vision d’Anastasie27. Mais dans un second temps, en se baissant, Maxime lève l’écran et abolit la coupure sémiotique. Maxime ne se baisse que légèrement et se relève aussitôt pour fixer du regard Eugène . Le regard que la comtesse porte sur le visiteur qui la dérange ne dure donc qu’une fraction de seconde : si Maxime a fait écran pour Eugène, il constitue pour Mme de Restaud un véritable obturateur de chambre noire, dont Balzac décrit ici le déclic28.

Ici encore, comme à la porte cochère, c’est la vision qui délivre le sens contre la parole : l’« air » de la comtesse renverse le « je suis bien aise de vous voir » en invitation à décamper. Quant au regard muet de Maxime, regard alternativement porté de part et d’autre du dispositif, comme pour en souligner la réversibilité, Balzac prend soin de le « traduire » de l’image en discours : « Ah, çà ! ma chère, j’espère que tu vas me mettre ce petit drôle à la porte ! »

Scène de devant, scène de derrière

Vient alors la troisième scène dans le grand salon, dont Rastignac a littéralement forcé les portes. Là encore la conversation factice avec le comte sur les bateaux du grand-oncle et du grand-père se dilue dans une ostentatoire insignifiance tandis que tout se joue, se décide à partir de la position des personnages dans l’espace : le comte parviendra-t-il à maintenir sa femme dans le salon ? Mme de Restaud réussira-t-elle à chasser Eugène du même salon ?

C’est bien par la puissance du verbe que Rastignac engage alors son combat : mais précisément parce que le discours est son arme, il échoue. Rastignac ne conjure pas la malédiction inscrite allégoriquement à la porte ; il la révèle au grand jour, il en précipite l’expression brûlante et s’y brûle lui-même. Rastignac ne peut conjurer ce qu’il ne parvient pas à voir : la scène du grand salon fait écran à l’autre scène, la scène honteuse du boudoir, dont le jeune homme ne reçoit que des indices : indications du valet de chambre, bruit de voix dans le corridor, sortie de Goriot par le petit escalier. L’espace tout entier de l’hôtel de Restaud, réparti en un espace public au-devant où jouer le rituel aristocratique et un espace privé en arrière où dissimuler la tare roturière, est organisé pour assurer l’efficacité de cet écran qui pourtant saute ici.

Dans la scène de devant, la scène visible qui se déroule dans le premier salon entre deux portes, puis au grand salon et à ses alentours, l’objet de la représentation est le couple amoureux formé par Maxime de Trailles et Anastasie de Restaud. Maxime est un autre Renaud. Comme Renaud dans les bras d’Armide, Maxime est un homme féminin : « Maxime portait une redingote qui lui serrait élégamment la taille et le faisait ressembler à une jolie femme » (p. 97). L’enjeu de la scène, comme au chant XVI de la Jérusalem délivrée, est la destruction du couple féerique, le retour du monde de la merveille vers le monde réel. Maxime finit par être expulsé : « Écoutez, vous êtes en affaires, je ne veux pas vous gêner ; adieu. » (P. 100.)

Mais dans la scène de derrière, le couple invisible est formé par Goriot et par sa fille. Or c’est ce couple là, nous l’avons vu, qui porte l’enjeu fondamental de la scène. Face à ce couple, la scène n’établit pas l’effraction d’un regard, que Rastignac ne pourra à aucun moment porter, mais la pétrification d’une balourdise : Eugène devient « rouge et bêtifié par l’idée confuse qu’il eut d’avoir commis quelque lourde sottise » (p. 101). Refermée sur elle-même, cette scène invisible écrase l’œil qui s’en est approché, précipite le sujet vers le néant : « Il aurait voulu se jeter dans un gouffre ». Cet écrasement est d’autant plus terrible qu’il est intérieur : « Eugène était sous l’empire de ces rages sourdes qui poussent un jeune homme à s’enfoncer de plus en plus dans l’abîme où il est entré » (p. 103).

Écrans indiciels

En contournant le trajet protocolaire dans l’hôtel des Restaud, Eugène a brouillé la frontière du public et du privé, du montré et du caché. Certes, lorsqu’il se retourne et que la belle comtesse en peignoir de cachemire apparaît devant lui, Eugène éprouve la volupté des Croisés plongeant dans le décolleté d’Armide au chant IV de la Jérusalem délivrée :

« L’œil des jeunes gens sait tout voir : leurs esprits s’unissent aux rayonnements de la femme comme une plante aspire dans l’air des substances qui lui sont propres. Eugène sentit donc la fraîcheur épanouie des mains de cette femme sans avoir besoin d’y toucher. Il voyait, à travers le cachemire, les teintes rosées du corsage que le peignoir, légèrement entrouvert, laissait parfois à nu, et sur lequel son regard s’étalait. » (P. 71.)

Le croisement du peignoir semble à première vue répéter l’apparition-disparition de la gorge d’Armide sous son voile flottant au vent29. Mais il ne s’agit plus du tout ici d’intercepter le regard. Toute la description au contraire concourt à abolir toute coupure, toute distance, identifiant le regard à quelque chose qui « s’unit », qui « aspire », que l’on « sent », qui « s’étale ». Il ne s’agit même plus de l’écran sensible des Lumières : la vue devient imprégnation. Elle est d’ailleurs précédée par le sillage du parfum : la comtesse « embaumait ».

Nous avons vu, chez Rousseau, comment les nouveaux dispositifs scéniques ne s’ordonnaient plus par rapport à un dehors, mais par rapport à un vide intérieur, à la défaillance ou à l’ignition d’un « quelque chose ». Or la cour de l’hôtel de Restaud ne désigne précisément pas le dehors de la scène, mais sa partie la plus exposée à l’intérieur de la scène. La scène muette de l’écrasement de Goriot a bien lieu à la porte cochère, mais du côté de la cour et non de la rue. Comme l’apparition de la comtesse, cette scène peuple d’indices le vase clos de l’hôtel. Le dédoublement scénique trouve ici son accomplissement, entre une scène exposée (un leurre ?) et une autre scène, invisible. Plus généralement, le dispositif scénique se constitue d’un faisceau d’indices convergeant depuis un en deçà invisible.

L’insistance avec laquelle Balzac note le regard immobile de Rastignac par la fenêtre de la cour est caractéristique de cette mutation sémiologique : « Eugène se posa sur un seul pied devant une croisée de l’antichambre » (p. 95) ; « il resta posé devant la fenêtre (p. 96) » ; « la fenêtre où stationnait Eugène ». Le regard derrière la fenêtre mime le regard posté pour surprendre par effraction l’espace restreint de la scène classique ; mais la scène avec Maxime comme la scène avec Goriot se trouvent en fait de l’autre côté, et Eugène leur tourne le dos. Le regard par la fenêtre thématise ce qui constituait autrefois un dispositif : si Eugène est poussé à regarder pour pouvoir identifier Goriot, Maxime de Trailles qui vient regarder à côté de lui semble bien essentiellement venir prendre la même pose de l’homme qui regarde par la fenêtre, une pose insignifiante, esthétique.

Cette immobilisation d’un regard vide à la fenêtre, regard inefficace, non plus placé à la limite de la scène pour la délimiter, mais en son cœur pour en être exclu, peut être mise en relation avec l’économie du supplément que nous avons vue à l’œuvre chez Rousseau : Rastignac arrive dans le jeu réglé de l’hôtel de Restaud comme un supplément indésirable. Il n’entre jamais dans ce jeu qu’il se contente d’amener à l’exposition, de révéler. Alors que l’espace scénique se referme, Rastignac figure l’extériorité du monde dans l’intériorité de la scène.

Conclusion

L’hôtel de Restaud, avec sa cour fermée par la porte cochère d’une part, les fenêtres des pièces de réception qui l’entourent d’autre part, fonctionne comme une gigantesque chambre noire. Il recueille les indices d’un réel invisible. Cependant ce réel ne constitue pas pour autant l’extériorité, ou la marge de la scène ; il se situe au contraire « au fond30 », dans les appartements privés de l’hôtel. Le réel devient le cœur de la scène. La scène tend à ne plus se manifester comme transgression d’un interdit symbolique, mais comme expression de la brutalité du réel. Cette brutalité est recouverte par l’incompréhensibilité des scènes-écrans, des indices que révèle le parcours dans l’espace scénique.

L’instauration d’une sémiologie de l’indicialité concurremment à l’ancienne sémiologie de l’écran-intersecteur referme l’espace de la représentation. Le parcours de Rastignac déchiffrant les indices à l’intérieur de l’hôtel de Restaud à la manière d’un détective fait l’économie d’une extériorité. L’espace de l’hôtel que décrit Balzac est encore fortement marqué par toute la tradition classique de la scène et même par l’héritage médiéval de la quête. Mais les pièces parcourues tendent à s’identifier aux « tiroirs », aux « cases » qui s’ouvrent et se ferment dans l’esprit du personnage. L’espace fonctionne comme un « moi », lui même conçu comme une machine à recevoir les indices, avec sa partie consciente, visible, et sa partie inconsciente, cachée.

Pendant un siècle encore, la littérature s’efforcera de faire coïncider l’ancienne scène du monde avec la nouvelle scène du « moi » : mais l’espace, qui s’hypertrophie ici exceptionnellement dans la description de l’hôtel de Restaud, n’est désormais plus le socle fondamental de la représentation qui s’était imposé depuis la Renaissance.

Notes

De la même façon, César Birotteau est broyé, d’abord par la faillite, puis par l’apoplexie, mais il fait faire fortune, comme parfumeur, à Popinot son gendre en écrasant des noisettes. L’invention produite par le broyage est diffusée par la Presse. L’écrasement est lié à l’abandon de l’ancienne économie « phallique » du texte, dont la coupure sémiotique constituait le mécanisme fondamental. Sans épiloguer sur le symbolisme de la noisette, ni sur le nom de César Birotteau, notons que l’huile de Popinot est une huile « céphalique » (VI 156) contre la calvitie masculine, traditionnellement liée à tout un imaginaire de l’impuissance. Quant à César, qui est lui-même chauve comme le remarque Popinot, son titre originel et en même temps dérisoire d’héroïsme est d’avoir été blessé à Saint-Roch (VI 58, 77, 113, 143), blessure à la jambe qui converge avec tous les autres signes de son impuissance.

La Peau de chagrin est l’objet scénique par excellence : talisman, fétiche, elle est familière et, dans le même temps, étrangement inquiétante. C’est une surface qui tend vers rien, un objet déclassé en chose. On ne peut s’en débarrasser (voir l’épisode du puits, pp. 233-237). Dans le même temps, la Peau métaphorise l’espace restreint de la scène, d’où l’insistance à la circonscrire. La Peau de chagrin est la mise en scène de la disparition de l’espace théâtral de la scène, réduit, broyé par la brutalité du réel : la Peau-surface (écran sensible du désir) est muée en Peau-objet (par quoi la Mort fait tableau).

Significativement, Raphaël ne cherche pas à conjurer le rétrécissement de la Peau en en tendant les bords, mais en l’écrasant sous une Presse hydraulique : « je désire une pression quelconque assez forte pour étendre indéfiniment cette Peau… » (p. 245). L’extension relève de la mise en espace ; la pression est le principe de l’indicialité.

L’apparition du tilbury relève de la même évolution historique et sémiologique que la présence de la salle à manger dans l’hôtel de Restaud, qui consacre une semi-privatisation de l’ancien rituel d’apparat du repas aristocratique, servi dans le salon, pièce publique où se joue la représentation du Pouvoir.

La scène pose l’équivalence du Diorama, du brouillard et de l’écrasement de Goriot. On voit émerger ainsi les trois dimensions essentielles de la scène balzacienne, dont le lieu fonctionne comme un dispositif optique, qui se manifeste d’abord comme incompréhensible (il y a un effet-brouillard de la scène balzacienne), et dont l’enjeu est de révéler le principe d’écrasement comme principe d’articulation brutale du réel et du symbolique.

Dans un univers de fiction où les dispositifs d’écran classiques ne subsistent qu’à l’état de survivances sémiologiques, la coupure sémiotique tombe et l’indicialité commande désormais l’imaginaire : les personnages portent leur empreinte les uns sur les autres ; ils déteignent.

Il faut mettre en relation cette identité fonctionnelle des personnages avec la féminisation du héros balzacien, qui est constamment soulignée, abolissant la différence du jeune homme et de la jeune fille : dans notre scène, Balzac note l’élégance féminine de Maxime de Trailles. Plus loin dans le roman, Rastignac aspire « toutes les séductions du luxe avec l’ardeur dont est saisi l’impatient calice d’un dattier femelle pour les fécondantes poussières de son hyménée » (p. 179). Vautrin prêtant 3000f au jeune homme endetté lui susurre : « Vous êtes un beau jeune homme, délicat, fier comme un lion et doux comme une jeune fille. Vous seriez une belle proie pour le diable. » (P. 185.) Le père Goriot installant Rastignac dans sa garçonnière, le cajole : « Nous vous avons eu des meubles comme pour une épousée. » (P. 196.) Madame Couture contemplant Rastignac endormi par le vin de Vautrin s’extasie : « Pauvre jeune homme, […] il est comme une jeune fille » (p. 204).

La question du nom est par ailleurs au centre des Illusions perdues, où Lucien Chardon récupère, pour tenter de parvenir dans le monde, le nom tombé de sa mère, de Rubempré. Chardon est le nom de la matière avec laquelle David Séchard, l’ami de Lucien, tente de fabriquer de la pâte à papier (« je vais employer les orties, les chardons », déclare David V 583). Porter le nom de la mère pour se faire un nom, c’est passer au féminin comme nouvelle instance symbolique. D’un côté comme de l’autre, donc, chardons broyés dans les cuves de David Séchard ou triomphe aristocratique à l’ombre des protections féminines (la mère, puis Mme de Bargeton), la coupure sémiotique tombe et un continuum féminin s’instaure du réel au symbolique.

Les dispositifs de projection demeurent rares chez Balzac, où les phénomènes d’indicialité, massifs, ne s’articulent pas encore à une thématique de la projection comme on la verra par exemple à l’œuvre chez Proust. Signalons cependant la scène centrale de La Duchesse de Langeais, où Montriveau ulcéré du mépris que lui a témoigné la duchesse, la fait enlever secrètement chez lui et attacher à son lit. Il la menace alors de la marquer au fer rouge avec une croix de Lorraine que ses compagnons, les Treize, rougissent au feu, derrière un rideau. Le dialogue du comte et de la duchesse est entrecoupé des regards anxieux de la duchesse vers le rideau mystérieux : « Elle resta clouée par la peur, en croyant voir la lueur placée derrière le rideau prendre de l’intensité », puis elle prend ce qu’elle a vu « pour une fantaisie d’optique » (p. 171). Plus loin, les hommes masqués « attisaient sans doute le feu dont la clarté se projeta sur le rideau » (p. 172). À l’empreinte au fer rouge, dont Montriveau menace Mme de Langeais, se superpose la projection de la lueur du feu sur le rideau. À la scène de devant, ordonnée selon l’indicialité, s’articule une scène de derrière, invisible, depuis laquelle des indices sont projetés. Voir plus loin p. 230.

De la même façon, si la Peau de chagrin « projetait au sein de la profonde obscurité qui régnait dans le magasin des rayons si lumineux que vous eussiez dit d’une comète » (X 82), cette projection passive n’est mentionnée que comme indice menant vers ce qui se trouve au revers de la Peau, « l’empreinte du sceau que les Orientaux nomment le cachet de Salomon » (ibid.) La surface de projection fait écran à l’empreinte, au cachet, où est inscrit le texte qui commande l’écrasement du personnage : à l’écrasement matériel du cachet correspond l’écrasement de « cette Peau symbolique » (p. 84). Raphaël compare ailleurs la Peau « à une espèce de Mané, Thekel, Pharès » (p. 237), c’est-à-dire à un dispositif de projection. Cette référence biblique (Daniel V 25) est reprise dans Eugénie Grandet, où Balzac compare au recul de Balthasar face à l’inscription la stupéfaction furieuse du père Grandet face à sa fille lui suggérant de secourir Charles avec sa fortune (III 1099).

Dans César Birotteau, Balzac emploie à deux reprises le mot scène pour désigner son roman : « Un coup d’œil rapidement jeté sur la vie antérieure de ce ménage confirmera les idées que doit suggérer l’amicale altercation des deux principaux personnages de cette scène » (VI 54). Le texte du roman est identifié au « coup d’œil » jeté sur la scène, comprise non comme la séquence de la dispute entre César et Constance, mais comme le roman tout entier, comme le prouve l’adjectif « principaux ». Quelques pages plus loin, Balzac emploie scène dans le même sens : « Le dernier enfant est le héros de cette scène » (p. 55). Sur une épreuve, Balzac avait corrigé scène en Étude (voir p. 1144).