Comment faut-il enseigner Molière ? Traditionnellement, on choisit une pièce, dont on explique le texte. Mais le monde de Molière, ce n’est pas une pièce ; et ce théâtre, plus peut-être que tout autre, ne saurait se réduire à un texte, sans sa représentation. L’expérience pédagogique dont cet exposé est le fruit a tenté de résoudre cette double difficulté1.

Molière a été très tôt illustré. L’édition du recueil de ses pièces a donné lieu, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, à trois grandes séries d’illustrations, d’abord d’après les dessins de Brissart en 1682, puis d’après ceux de Boucher en 1734, enfin d’après ceux de Moreau le Jeune en 1773. Ces séries ont elles-mêmes été copiées, détournées, adaptées, de sorte qu’on se trouve devant un corpus d’images important. Mais le principe est toujours le même : chaque pièce donne lieu à une illustration, qui renvoie à une scène donnée, même si, par rapport à cette scène, l’illustrateur peut prendre certaines libertés.

Une image par pièce, mais toutes les pièces : aborder Molière par son illustration oblige à une approche synthétique. Mais surtout, c’est de mise en scène qu’il faudra parler : Brissart a très certainement vu Molière jouer, ce sont des décors réels qu’il dessine ; Boucher évolue dans un tout autre monde, de pastorales galantes et de romans rococo ; Moreau le Jeune revient à la scène, mais, un siècle plus tard, dans un contexte théâtral complètement renouvelé, et alors qu’une tradition iconographique s’est constituée, avec laquelle il lui faut dialoguer. Les dessinateurs créent des mondes, dont le texte de Molière n’est qu’une dimension. Aborder Molière par l’image permet d’aller à la rencontre de ces mondes.

L’enjeu pédagogique de cette expérience devient alors également un enjeu scientifique. Fondamentalement, l’image est transgénérique : de la tragédie à la farce, du jeu d’acteurs au théâtre à la scène de peinture ou de roman, le dispositif visuel circule, emprunte, détourne, contrefait. Il révèle alors, au-delà des stratégies du dessinateur, un certain rapport de Molière à la scène de roman, un rapport d’appropriation et de renversement, à partir duquel se déploie le jeu verbal. Depuis ce rapport, il est alors possible de faire retour vers le texte, pour tenter de comprendre ce qu’engage, pour Molière, l’usage de la parole, et le débordement (irrépressible et catastrophique) de cette parole vivante depuis la parole morte du texte écrit. On se propose ici, à partir de trois exemples, de dégager, en partant des images, ce qui permet de définir la parole de Molière comme une parole débordée.

I. Topique de l’intimité surprise : Dom Garcie de Navarre

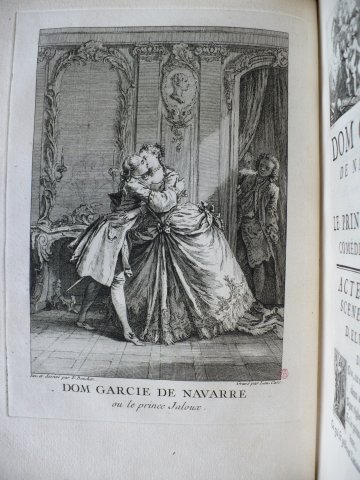

On dirait que le couple s’embrasse à bouche-que-veux-tu, il se reflète dans le trumeau d’une glace composite, dont on distingue le quadrillage, les jointures. L’ample robe de la princesse, avec sa traîne, ses franges, ses plis, force son partenaire à se pencher en avant, se cambrer, s’étirer pour l’atteindre. A droite au fond, un témoin décomposé observe l’étreinte depuis le seuil de la pièce dont il regrette déjà d’avoir écarté le rideau. On distingue son compagnon derrière lui, dans l’ombre.

Dom Garcie de Navarre est le prince jaloux, étouffant Elvire de ses soupçons ombrageux. On lui a d’abord remis une lettre déchirée, qu’il a interprétée comme une déclaration d’Elvire à son rival dom Sylve (II, 4) : Elvire l’a détrompé en lui donnant à lire la lettre complète, qui lui était destinée. Puis il a surpris Elvire en tête-à-tête avec dom Sylve (III, 3) et n’a pas voulu croire à son arrivée inopinée, et qu’il était éconduit. Enfin, alors qu’il s’apprête à entrer sur scène en compagnie de son confident dom Alvar, il croit voir « Un homme dans les bras de l’infidèle Elvire » (IV, 7, 1241). L’amant jaloux surprend la princesse infidèle, et déploie le dispositif scénique depuis son regard, qui fait effraction dans une intimité à lui interdite. Le regard du jaloux est barré par le rideau, arrêté au seuil de la scène, qu’il méconnaît : depuis l’arrière de la robe, depuis le dos d’Elvire, Dom Garcie interprète mal l’intimité qu’il surprend et qui fait tableau pour nous, contre lui.

Car ce qui se joue ici n’est pas du tout ce qu’il croit. Un détail s’offre à notre regard, que, de la coulisse où il se tient en retrait, il ne peut pas voir : l’homme dans les bras de l’infidèle Elvire porte une boucle d’oreille ; son visage lisse est celui d’une femme, de Done Ignès qui a revêtu l’habit de cavalier pour échapper à ses poursuivants en se faisant passer pour morte (IV, 4) :

« Il faut cacher à tous le secret de mon sort,

Pour me voir à l’abri de l’injuste poursuite

Qui pourrait dans ces lieux persécuter ma fuite. » (v. 1163-5)

L’étreinte coupable de l’amante infidèle s’avère un baiser innocent entre deux princesses solidaires dans la persécution. Il n’y avait rien à voir que le fantasme d’un mythomane fou de jalousie, il n’y a pas de scène réelle.

Par un tour de force de Boucher au dessin, et de son graveur Laurent Cars, le couple embrassé se reflète dans le miroir. Ce reflet n’a pas d’utilité pratique dans le dispositif scénique : accessible au seul spectateur-lecteur de la gravure, il ne donne à voir que le revers de l’étreinte, qui nous est livrée frontalement. La boucle d’oreille disparaît, le flou de la glace irrégulière, la fente des carreaux ajointés au point de rencontre des visages, les deux bougies encadrant le couple brumeux comme une consécration de scandale, les deux pigeons de boiserie dorée se béquetant, dessinent le fantasme de Dom Garcie, et figurent pour nous ce qu’il croit voir au lieu de ce que nous voyons.

Au-dessus du couple factice, un portrait en bas-relief dans le style romain est suspendu, signifiant le style noble de la tragédie : et de fait le personnel de Dom Garcie de Navarre est le personnel de la tragédie, avec princes, princesses, confidents, confidentes, royaumes à pourvoir et couronnes usurpées.

Et de fait cette scène n’est pas, n’est plus une scène de théâtre : on ne peut la rapporter à aucun moment scénique réel de la pièce. Lorsque, au début de la scène 7 de l’acte IV, Dom Garcie croit voir Elvire dans les bras d’un homme, c’est Dom Garcie qui se trouve sur scène et c’est Elvire qu’il faut supposer dans les coulisses ou à leur seuil. Dom Garcie ne survient pas ; il était déjà là à la scène 6, assurant Élise, la confidente d’Elvire, des bonnes résolutions qu’il avait prises contre sa jalousie, en disgraciant le courtisan qui l’entretenait :

« Dis lui que j’ai d’abord banni de ma présence

Celui dont les avis ont causé mon offense,

Que Dom Lope jamais… »

A la scène 7, la vision est déjà passée : le dialogue qui s’instaure entre Dom Garcie et son confident Dom Alvar est la représentation de son contre-coup :

« Que vois-je ô justes Cieux !

Faut-il que je m’assure au rapport de mes yeux ?

Ah ! Sans doute ils me sont des témoins trop fidèles,

Voilà le comble affreux de mes peines mortelles,

Voilà le coup fatal qui devait m’accabler » (v. 1222-1226)

Sur scène, au théâtre, Molière n’a pas prévu que nous voyions ce que Boucher dessine, du moins que nous le voyions comme un tableau. Le héros tragique qu’est Dom Garcie est habité par une vision sans représentation, vision qu’il communique au public par une parole débordée, submergée par le fantasme qui l’étreint. Boucher ne dessine pas la scène théâtrale de ce débordement, mais le roman de ce fantasme.

C’est une scène impossible : le miroir reflète ce que dom Garcie a pu entrapercevoir, mais depuis l’endroit où il surgit Dom Garcie ne peut voir le miroir. Elvire a pu donner l’accolade à Done Ignès dans un mouvement d’amitié et de compassion, mais ce baiser abandonné, égaré, cette cambrure et cet enlacement ne représentent pas une réalité possible de l’événement ; ils actualisent le fantasme de Dom Garcie. Même la boucle d’oreille n’est pas un signe absolu de féminité dans le code vestimentaire du début du XVIIIe siècle.

Le texte de l’édition de 1734 tente de combler ce hiatus de la scène au roman en ajoutant, au début de la scène 7 une didascalie : « Dom Garcie, regardant par la porte qu’Élise a laissée entrouverte ». Mais, rappelons-le, c’est Dom Garcie qui est sur scène, et Élise en partant lui permet à la rigueur d’apercevoir Elvire au dehors.

Boucher retrouve ainsi le dispositif central de la scène de roman, hérité de la nouvelle : la voisine épiant le mari qui batifole avec sa maîtresse dans son jardin, dans La Servante justifiée ; Joconde surprenant la reine avec son nain, dans l’Arioste et chez La Fontaine ; Valville surprenant M. de Climal aux pieds de Marianne dans le roman de Marivaux. Ce dispositif, Molière l’a renversé en en faisant un fantasme : Dom Garcie croit que les choses se passent comme dans les romans, il croit voir une scène de roman et fait l’expérience d’une sorte de déception romanesque. Le théâtre se nourrit de cette mise à l’épreuve, de cette mise en échec du roman.

La gravure originale de 1682, de Jean Sauvé d’après un dessin de Pierre Brissart, a visiblement servi de modèle à Boucher, qui ne travaille donc pas directement à partir du texte de Molière, et n’a pas pu voir jouer la pièce : créé en 1661, Dom Garcie n’eut aucun succès et, après quelques représentations en 1662 et 1663, la pièce disparut. La gravure de Brissart représente le même moment de la pièce, mais dans le sens de la représentation théâtrale : Dom Garcie est au centre de la scène, et fait office de médiateur ; au moment où il quitte Élise, au premier plan à gauche, il aperçoit dans le corridor, au fond, au troisième plan, Elvire en situation équivoque. La représentation insiste sur l’habile enchaînement des deux scènes, sans solution de continuité. Les acteurs sont répartis sur trois plans, que délimite à gauche l’ouverture de la porte et au sol le dallage : Élise se tient contre la porte ouverte, Dom Garcie dans l’ouverture, Elvire et Ignès près des fenêtres. À la limite, ils font partie du décor : dans la gravure de Jacobus Harrewijn, l’effet est encore plus net ; les deux silhouettes se découpent sur les croisillons de plomb de la fenêtre, derrière laquelle se dessine l’espace vague de la ville. Elles font tableau comme pièces de décor, c’est-à-dire comme objets et non comme sujets de la représentation théâtrale. De cette capture du fantasme dans le faire tableau d’une représentation quadrillée subsiste chez Boucher le reflet sur le trumeau, dont les jointures des carreaux de verre s’estompent, se fondent. La différence s’efface entre le lieu de la scène et le tableau de la vision.

Pourquoi cette vision de Dom Garcie, qui ne se manifeste que dans l’interstice de deux scènes, est-elle choisie comme emblème pour la pièce ? Toute la pièce est habitée par un dysfonctionnement de la parole : il faudrait que Dom Garcie se taise, se contrôle, se renferme en lui-même ; mais la parole inquisitrice, le questionnement jaloux ne peuvent s’empêcher de jaillir. Dom Garcie pose, au seuil de la production théârale de Molière, une parole débordée à laquelle correspond une image débordée, un fantasme en lieu et place de la scène, un tableau fugitif aussitôt décadré. On voit alors apparaître le mécanisme de la scène moliéresque, comme coïncidence d’un débordement de parole et d’un débordement de tableau, jouant pour ce débordement avec les codes et les topiques d’une représentation instituée, qu’il convoque et qu’il retourne. Boucher récupère comme modèle ce que Molière avait ménagé comme interstice fantasmatique : cette récupération, cette institution romanesque du débordement scénique théâtral consacre le basculement et l’universalisation transgénérique de la scène comme medium de la représentation.

Le dessin de Moreau le jeune dans l’édition de 1773 est le commentaire de l’impossibilité théâtrale de la scène dessinée par Boucher : depuis la scène, Dom Garcie prenant à témoin Dom Alvar ne peut désigner qu’une porte entrouverte et vide. Le tableau d’Elvire étreignant un inconnu ne saurait prendre une consistance visible et ne tient que dans, par la parole délirante du Jaloux. La scène de théâtre ouvre sur un vide, le vide de la chambre tragique, qu’en 1773 on peut représenter comme vide. Le temps n’est plus à l’unification du medium scénique et à l’insistance sur la fluidité des transitions de scènes, comme chez Brissart un siècle plus tôt. Triomphante, la scène se referme sur elle-même et fait apparaître sa faille de silence et d’invisibilité, par laquelle va se détricoter toute la substance de la représentation classique.

II. Le commentaire du texte tue le texte : leçons du Misanthrope

L’échec de Dom Garcie engage Molière à rompre nettement avec le modèle tragique. Mais la matière de Dom Garcie va nourrir toute son œuvre ultérieure, et notamment Le Misanthrope. La gravure originale de Sauvé d’après Brissart représente à gauche un homme élégant, portant l’épée de gentilhomme et une abondante perruque, tenant sous le bras un chapeau de plumes fourni et à la main des gants garnis de dentelle. La dentelle déborde également de ses manches, tandis qu’il esquisse une gracieuse révérence à l’attention de son antagoniste. Le personnage de droite, dont on peut identifier la figure à celle de Molière même, est l’exacte antithèse de l’avenant courtisan : à l’entrechat gracieux de gauche s’oppose l’ennui engoncé de droite, un homme petit, replié sur lui-même, mal assis sur le coin de sa chaise, dérangé.

Le texte du Misanthrope indique sobrement que « la scène est à Paris » : mais la présence de la chaise et le plafond à caissons ornés nous font comprendre que nous sommes à l’intérieur d’une maison, malgré le luxe pompeux du décor du fond, qui fait penser à la façade d’un palais. La gravure est généralement interprétée comme illustrant la première scène de la pièce, entre Alceste et Philinte. « Qu’est-ce donc ? Qu’avez-vous ? » demande Philinte à son ami Alceste, le misanthrope, qui se dérobe en lui répondant « Laissez-moi, je vous prie ».

Je ne crois pas que cette identification soit exacte. « Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher », s’exclame Alceste : le texte donne le sentiment d’une première scène en mouvement, Alceste est furieux, exalté, il poursuit Philinte de sa colère, il est debout, et la chaise n’aurait là aucune justification scénique. Face à Alceste, Philinte n’est pas le courtisan enrubanné, mais l’ami de cœur, modéré, parlant avec franchise, et non au milieu des courbettes. Un autre frontispice d’une édition anglaise, signé de Gerard Vander Gucht, représentant le même salut courtisan d’un côté, la même posture de refus courroucé d’Alceste depuis sa chaise porte d’ailleurs l’indication explicite « Act 1st Scene 2d ». Le graveur, qui a copié Brissart comme le trahit la disposition inversée, a donc interprété le personnage élégant non comme Philinte, mais comme Oronte venant lire son sonnet à Alceste et quêter son approbation :

« J’ai su là-bas que, pour quelques emplettes

Éliante est sortie, et Célimène aussi ;

Mais comme l’on m’a dit que vous étiez ici,

J’ai monté pour vous dire, et d’un cœur véritable,

Que j’ai conçu pour vous une estime incroyable » (I, 2, v. 250-4)

Oronte vient d’entrer, il débite son compliment de courtisan, il n’a pas encore sorti son sonnet de sa poche ; contrairement à Oronte, Alceste est déjà en scène, il vient juste de s’emporter, à sa fureur contre son ami Philinte succède la mélancolie et l’abattement. Pour cette raison, il s’est assis, il est épuisé et souhaiterait rester seul. Oronte arrive dans son dos et le surprend :

« C’est à vous, s’il vous plaît, que ce discours s’adresse.

En cet endroit Alceste paraît tout rêveur, et semble n’entendre pas qu’Oronte lui parle.

À moi, Monsieur ?

Le geste d’Alceste, dérangé dans son abattement mélancolique, correspond à ce « À moi ». Dans la gravure d’après Boucher, le décor pompeux a disparu : Oronte avance timidement derrière Alceste, dont le visage détourné (c’est exactement le moment du « À moi ») vient s’inscrire sur le trumeau du miroir, entre les deux baies vitrées. Le miroir, qui fait écho à celui de Dom Garcie, ne reflète rien : l’esprit d’Alceste est vide. Le vide du miroir, très légèrement quadrillé par les jointures des carreaux qui le composent, figure l’absorbement vide d’Alceste, abstrait de l’espace social où il est assis.

Chez Boucher, Alceste n’est plus dérangé au coin de sa chaise : il est assis en maître, croisant les genoux avec nonchalance, un plaid froissé derrière lui. Près de la fenêtre, il médite, on le dérange. Derrière les carreaux, ce n’est pas Paris mais un parc qui se devine. Alceste préfigure déjà ces portraits de Carmontelle où la physionomie est saisie dans le négligé d’un instantané sans apprêt, où le cadre de la scène tombe et l’espace s’ouvre sur l’ailleurs et le vague d’un site. Alceste écoute, Oronte attentif guette sa réaction : c’est une conversation de boudoir, comme on en trouve, au moment où Boucher dessine, chez Marivaux et chez Crébillon. Mais Alceste est installé à l’envers, tournant le dos à son visiteur au lieu de lui faire face : par cet envers, Boucher donne à voir immédiatement l’intention scénographique de Molière, qui suppose un rituel de sociabilité et le retourne: comme le souligne Philinte à la scène suivante, Oronte venait simplement pour être flatté, il n’était pas question ici qu’Alceste donne sincèrement son avis sur le sonnet. Toute la tension dramatique de la scène 2 repose sur cet écart du rituel attendu avec ce qu’Alceste retient, puis délivre finalement : une parole sincère incongrue, qui ne peut s’empêcher de déborder.

« Monsieur, je suis mal propre à décider la chose ;

Veuillez m’en dispenser.

— Pourquoi ?

— J’ai le défaut

D’être un peu plus sincère en cela qu’il ne faut. » (v. 298-300)

Alceste se défend pied à pied contre la catastrophe à laquelle le rituel même de la flatterie le pousse, et suscite un bel esprit imaginaire pour lui adresser la bile irrépressible de ses remontrances :

« Mais un jour, à quelqu’un, dont je tairai le nom,

Je disais, en voyant des vers de sa façon,

Qu’il faut qu’un galant homme ait toujours grand empire

Sur les démangeaisons qui nous prennent d’écrire ; » (v. 341-6)

D’une certaine manière l’autre imaginaire est le reflet inversé d’Alceste même, qui depuis sa misanthropie ne peut se représenter le mondain que comme un homme habité par une parole vaine qu’il ne peut réfréner : le débordement mondain et le débordement mélancolique procèdent du même mouvement.

Entre les deux interlocuteurs, il y a donc cet être imaginaire qu’Alceste fabrique à son image inversée et où Oronte se reconnaît. Ce qui fait tableau dans la scène est invisible, porté par la parole d’Alceste, imagé chez Boucher par le miroir vide, qui joue ici le même rôle sémiologique que le miroir de l’estampe illustrant Dom Garcie.

Dans l’édition de 1773, l’estampe gravée par Duclos d’après Moreau le jeune illustre une scène toute différente, la scène 3 de l’acte IV, où Alceste, brandissant une lettre de Célimène décachetée, qu’il pense adressée à Oronte, accuse la jeune femme d’infidélité. Alceste, à gauche, marche presque sur la robe de Célimène, qu’il obsède ; celle-ci, qui lui tournait le dos, se retourne à demi, sa main droite pointant vers le sol un éventail replié, en signe d’agacement. Entre eux et la porte du fond, un paravent interposé bloque toute intrusion possible.

Moreau le jeune ne choisit pas dans le texte une nouvelle scène. Chaque nouvelle édition illustrée commente les précédentes, interprète les choix de leurs illustrateurs, adapte ces choix au goût nouveau. Le choix de l’illustrateur n’obéit pas spécifiquement à une logique textuelle, mais, plus globalement, à une logique de dispositif : dans la machine théâtrale d’une pièce, il s’agit d’isoler un dispositif scénique qui va représenter l’ensemble de la pièce, et donner une lisibilité exclusivement visuelle à un ensemble composite, où entrent un texte avec ses articulations d’intrigue et de raisonnement, une mise en scène avec ses décors, ses coulisses et ses éclairages, un jeu d’acteurs avec ses postures et ses gestes, ses mimiques et ses inflexions de la voix. L’illustration est une réduction visuelle de cet ensemble, dont le texte n’est qu’un des éléments.

Le dessin de Moreau le jeune fait pendant à celui de Boucher : Oronte s’approchait d’Alceste qui lui tournait le dos, et prétendait lui lire un sonnet ; Alceste s’approche de Célimène qui lui tourne le dos, et prétend lui lire une lettre. Oronte dérangeait Alceste, qui dérange Célimène. Entre Oronte et Alceste, un texte interposait l’écran d’une présence aussi invisible qu’importune ; entre Alceste et Célimène, même écran invisible, même importunité. Narrativement, moralement, les situations n’ont rien à voir l’une avec l’autre ; scéniquement, c’est le même dispositif, avec, pour la scène qu’illustre Moreau le jeune, le mérite de la clarté. Le dessinateur nous adresse même, si nous y prêtons attention, un clin d’œil malicieux : ce n’est pas exactement le sol, mais le siège que Célimène pointe de son éventail, c’est-à-dire l’endroit depuis lequel, à la scène 2 du premier acte, Alceste avait insulté Oronte. Depuis Moreau le jeune, Célimène désigne Boucher, depuis l’image de 1773, elle pointe celle de 1734.

La scène de la lettre, directement reprise de Dom Garcie de Navarre, est refermée sur elle-même par l’illustrateur : à la profondeur vide du parloir de Brissart, aux fenêtres de Boucher et à la fantasmagorie ouverte d’un parc se dessinant derrière les croisées succède l’encombrement d’un boudoir embarrassé de meubles et barricadé d’un paravent. La marche de la séquence, la transition d’une scène à l’autre ne produisent plus leur effet de flux : Alceste bute contre la robe de Célimène qui, de son éventail pointé au sol, fixe un terme au mouvement. La scène se fige en tableau, se constitue en modèle fixe, standard, de la représentation.

Sur le plan verbal, la scène est tout entière tendue entre le texte de la lettre, à quoi Alceste voudrait toujours revenir, et le code de la conversation galante, dont Célimène se fait un rempart. Alceste voudrait s’en tenir au texte : « Ce billet découvert suffit pour vous confondre » (v. 1325) ; « Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit ? » (v. 1328) ; « Tous les mots d’un billet qui montre tant de flamme » (v. 1354) ; « Ce que je m’en vais lire » (v. 1356) ; « De me justifier les termes que voici » (v. 1360). Tout l’art de Molière consiste à montrer ce qu’il y a, dans le théâtre, de plus que les mots, qui abusent Alceste. Alceste s’emporte, sa parole déborde de la lettre qui devait confondre Célimène simplement parce qu’elle est montrée, au besoin de lire la lettre, puis au besoin de l’interpréter, enfin, de l’interprétation au seul éclat des reproches :

« On pousse ma douleur et mes soupçons à bout,

On me laisse tout croire, on fait gloire de tout » (v. 1375-6)

Le poème, la lettre sont, dans l’image, ce qui du texte, non pas résiste vers un plus haut sens, mais tout au contraire meurt pour la représentation d’avoir résisté à sa conversion théâtrale, spectaculaire, visuelle. À la fin de la scène, Célimène remarque le visage défait de Du Bois, le serviteur d’Alceste, qui se présente à la porte pour annoncer à son maître la perte de son procès, la ruine, le risque de la prison :

« Voici Monsieur Du Bois, plaisamment figuré. » (v. 1435)

À la figure de Du Bois, où Célimène méconnaît la catastrophe extérieure, réelle, correspondent les figures de la lettre, les « mots », les « termes » que Célimène refuse d’avouer. Il faut sortir de la figure pour dire le réel ; mais ce débordement emporte la perte de qui le déclenche et l’incompréhension de qui le reçoit.

III. Dehors est dedans : L’École des femmes

Le projet théâtral de Molière s’inscrit dans cette tension : d’un côté, l’institution de la parole, les pratiques normées, policées, ritualisée du langage, le compliment, la galanterie, le diagnostic, le contrat, qui mentent, déçoivent, résistent, désignent le socle de la représentation comme socle mort de la textualité du texte. De l’autre, le débordement de la parole, le mouvement irrépressible d’expression de ce qui a été contenu, l’impossibilité de s’empêcher de parler, comme force vive du jeu théâtral, comme irruption hors norme du caractère, du type : mais ce débordement n’est pas non plus de vérité, il s’enfle, se déverse, défigure la parole en folie du langage et se mure dans le pas-de-sens du délire paranoïaque. Cette tension de la parole s’incarne dans le dispositif visuel de la scène : depuis la scène, quelque chose fait tableau, mais comme image interstitielle (Elvire entraperçue avec Ignès), comme corps et objet du délit : un sonnet, une lettre, un livre, ridicules, illisibles, indéchiffrables. Le jeu scénique s’arrête au seuil de cette image, de cet objet, s’ordonne à partir de cette invisibilité. Ainsi s’instaure l’écran de la représentation : la scène donne à voir ce seuil et son au-delà ; elle arrête les personnages au seuil, elle condamne l’accès à ce qu’ils voient. Et pourtant cet invisible qu’ils voient constitue le ressort de la théâtralité.

Ressort tragique à la base, puisque la vision se monnaye contre la folie, que la visibilité s’obtient au prix du sacrifice. Molière ne choisit pas simplement d’en rire : là où la tragédie oppose à l’institution mondaine l’héroïsme aristocratique, Molière substitue la folie à l’héroïsme. A l’aberration logique du discours correspond alors une aberration visuelle de la scène, que répercutent dans une certaine mesure les illustrations.

Pour illustrer L’École des femmes, Brissart représente, sur la place de ville type du décor de comédie, Arnolphe assis à droite, Agnès debout à gauche. Nous sommes au début de la scène 2 de l’acte III, la didascalie précise qu’Arnolphe est assis :

ARNOLPHE, assis.

Agnès, pour m’écouter, laissez là votre ouvrage.

Levez un peu la tête et tournez le visage :

Là, regardez-moi là durant cet entretien,

Et jusqu’au moindre mot imprimez-le-vous bien.

Arnolphe a posé sur ses genoux un petit opuscule : ce sont les Maximes du mariage, qu’il s’apprête à faire lire à Agnès. Face à lui, attentive et obtuse, Agnès le regarde, comme son mentor lui en intime l’ordre de l’index de sa main droite, pointé vers son œil. L’espace de la scène est aberrant : Arnolphe assis parle nécessairement à l’intérieur de la maison, ou au moins dans son jardin ; mais par convention la scène de comédie est une place de ville, un espace public, donc, et extérieur. Le mur de droite, d’où dépasse une frondaison, désigne par métonymie l’intérieur où il faut supposer que les choses se déroulent, tandis que les maisons du fond, en perspective raccourcie, symbolisent la ville mais ne la représentent nullement de façon réaliste : les acteurs n’y entreraient pas à quatre pattes… Entre les façades latérales et le décor du fond, un espace est ménagé : on peut certes imaginer une rue, mais pratiquement cet espace est nécessaire pour accrocher les différents éléments du décors aux portants des coulisses. L’aberration même de l’espace nous indique que Brissart n’imagine pas son dessin à partir du texte, mais à partir d’une représentation réelle, concrète de la pièce au théâtre.

Boucher copie Brissart, comme l’indique la disposition inversée des figures ; mais il déthéâtralise l’espace de la représentation, ou plus exactement il le normalise, le ramène aux conventions de la scène picturale. La place publique a disparu, les personnages sont disposés dans le patio d’une maison de ville envahie par la végétation, la perspective linéaire à l’italienne est rétablie : c’est le décor rococo de la pastorale, familière à Boucher, et le site d’une scène de roman comme on en trouve par exemple dans Paméla. Arnolphe n’est plus dehors : il a remisé son chapeau au coin du dossier de sa chaise, étalé un plaid sur ses genoux, laissé couler son dos vers l’arrière ; il est négligé.

Boucher ne comprend plus le geste d’Arnolphe, intimant de l’index à Agnès de le regarder, et lui parlant par signes comme si, complètement idiote, elle était inaccessible au langage. Il déporte donc l’index de l’œil vers le front du barbon ; parallèlement, le texte de l’édition de 1734 ajoute la didascalie : « Mettant son doigt sur son front ». C’est sur son front, qu’Agnès doit imprimer les maximes du mariage, ce n’est plus une parole vive qu’on entend, mais sa traduction visuelle comme texte et comme signe.

Le texte des Maximes est la parole instituée qui tente de réduire Agnès : il faudrait pouvoir expliquer ce texte, le développer, Arnolphe en est sans cesse tenté : « Je vous expliquerai ce que cela veut dire » (v. 752), « Je vous expliquerai ces choses comme il faut » (v. 303). Mais l’expliquer, c’est le pervertir, c’est donner l’idée, développer l’imagination, ouvrir la possibilité des transgressions qu’il réprime. Toute la scène est tendue entre ce texte absurde, incompréhensible pour Agnès, et le débordement de parole que réfrène Arnolphe. La machine théâtrale moliéresque tend à identifier le texte à la mort du désir, le pas-de-sens de la textualité au bâillonnage de la féminité. Le texte interdit d’écrire à celle qui, outre l’interdiction du commerce galant, ne doit pas devenir une précieuse : « Il ne faut écritoire, encre, papier, ni plume » (v. 781). Entre Arnolphe et Agnès le texte fait écran, comme lieu de basculement de la parole vive en textualité morte, de la femme de désir en séquestre du mariage.

Mais cette tension de la parole restrictive et de son débordement paranoïaque ne se convertit visuellement en écran de la représentation que chez Moreau le jeune, qui introduit le troisième terme, manquant, du désir, Horace comme au-delà du face à face entre Arnolphe et Agnès. Chez Boucher comme chez Brissart, la résistance du texte demeure l’interpétant du dispositif scénique. Pourtant Molière, par la voix d’Horace, y insiste lourdement : c’est par le dispositif d’écran qu’Agnès accède au désir.

Certes, Agnès a jeté un grès à Horace depuis son balcon, mais Horace devine qu’Arnolphe était derrière elle à lui commander ce geste : de la présence de ce témoin ordonnateur de l’effraction scénique naît la jouissance partagée des deux jeunes amants.

« Et j’ai compris d’abord que mon homme était là,

Qui, sans se faire voir, conduisait tout cela. » (III, 4, 394-5)

Horace rejoint ensuite Agnès dans sa chambre, mais le barbon survient :

« Et tout ce qu’elle a pu dans un tel accessoire,

C’est de me renfermer dans une grande armoire.

Il est entré d’abord : je ne le voyais pas,

Mais je l’oyais marcher, sans rien dire, à grand pas » (IV, 6, 1152-1155)

Horace caché devient le voyeur aveuglé, séparé de la scène où se trouvent Agnès et Arnolphe, et constituant cette scène depuis cette séparation, dans la terreur et dans la jubilation. Enfin, lorsqu’il revient une troisième fois, monte à l’échelle et, surpris par ses assaillants, glisse et tombe, Horace est à nouveau pris dans un dispositif où il se fait connaître à Agnès tandis qu’il passe pour mort aux yeux des autres (V, 2).

Agnès a d’abord écrit une lettre avec le grès qu’elle a jeté ; elle a ensuite enfermé Horace pour ménager le silence d’Arnolphe ; elle prend finalement la fuite avec lui : le texte est encore l’interprétant du dispositif dans la première tentative ; le silence se fait, mais la vue ne s’établit pas encore dans la deuxième ; la troisième glisse du récit rapporté sur la scène théâtrale pour parachever le basculement visuel.

C’est cette scène que Moreau le jeune décide d’illustrer. La scène représente l’allée qui conduit à la maison d’Arnolphe, dont on peut imaginer qu’elle se trouve à gauche, derrière le haut mur bordé d’arbres. Arnolphe enveloppé dans son manteau pour ne pas se faire reconnaître d’Agnès tire celle-ci vers le fond de la scène, tandis que la jeune fille, retournée vers son amant, résiste, retarde le moment de la séparation, voudrait exprimer sa tendresse et ses inquiétudes. La mise en tension scénique est physiquement représentée par ces deux bras orientés en sens contraire, celui de droite retenu par la main d’Horace, celui de gauche empoigné, entraîné par Arnolphe. Moreau le jeune retrouve alors la disposition de la gravure de Boucher pour Dom Garcie de Navarre.

Nous sommes partis d’une pièce peu connue, qui nous donnait en quelque sorte la base topique à partir de laquelle Molière a déployé son talent. Le jaloux qui doit retenir ses questions, le misanthrope trop sincère, le barbon qui ne voudrait surtout pas que son oie blanche se fasse des idées, sont autant de personnages qu’habite un même rapport à la parole. Ce n’est pas exactement une parole volubile, débordante ; c’est une parole qui déborde malgré eux et que la scène objective comme jeu : une parole débordée.

Cette parole vive qui court à la catastrophe, se focalise, s’attache au texte qu’elle brandit, qu’elle interroge, qu’elle stigmatise : c’est une lettre, un sonnet, ce sont des Maximes du mariage ; ailleurs — un contrat. La scène désigne, depuis la parole vive, catastrophique, la parole morte, comme institution de l’artifice, comme mensonge fondamental du texte. Depuis ce leurre, le théâtre déploie ses fantasmes, qu’imagent les miroirs de Boucher, la porte béante de Moreau le Jeune, les hauts-murs de Brissart : la vraie scène, celle qui hante les personnages, réside donc bien hors scène, dans le texte. Le tout est, préalablement, de le mettre à mort…

Notes

Je remercie Stéphanie Clérissi, professeur de lettres au lycée Bristol de Cannes, et ses élèves de première pour leur intense et active collaboration à cette expérience, qui a donné lieu à la réalisation d’un DVD. Merci également à Marie-Lucile Milhaud et à Isabelle Polizzi, IPR de l’Académie de Nice, d’avoir rendu possible cette collaboration. Tous mes remerciements vont également à Elisabeth Maisonnier, de la bibliothèque municipale de Versailles, qui m’a permis de photographier les gravures pour Utpictura18, et à Aurélie Bosc, de la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, grâce à qui les élèves ont pu avoir accès aux livres. Enfin, ce travail a été présenté en atelier lors du deuxième Séminaire national des lettres coorganisé par l’inspection générale des lettres et la Bibliothèque nationale de France les 23 et 24 novembre 2011. Que Catherine Becchetti-Bizot, qui nous a permis d’y présenter notre travail, reçoive ici l’expression de ma gratitude.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « Molière, une parole débordée », atelier du Séminaire national des lettres, Les Métamorphoses de la lecture : lire, écrire, publier à l’heure du numérique, novembre 2011.

Ce travail a également fait l’objet d’une conférence à l’université Bar-Ilan le 28 décembre 2011.

Fiction, illustration, peinture

Archive mise à jour depuis 2006

Fiction, illustration, peinture

La scène de roman

La scène de roman : introduction

Renaud dans le jardin d’Armide

Rastignac chez Mme de Restaud

Gilberte derrière les aubépines

La poignée de porte de tante Berthe

La double aporie du topos

Illustrer la fiction

Molière, une parole débordée

Marillier, l’appel du mièvre

On n'y voit rien

Illustrations de l'utopie au XVIIIe siècle

Le temps des images

Du conte au roman graphique

Déconstruire l’illustration

Régimes de la représentation dans la gravure d’illustration classique

Penser la fiction depuis la peinture

Une sémiologie du décalage : Loth à la scène

Introduction à la scène comme dispositif : Paolo et Francesca

La main tendue, le regard démasqué

De Silène molesté à la chair blanche des nymphes

Chambres de la représentation

L'intimité de Gertrude

Brutalités invisibles

Parodie et pastiche de Poe et de Conan Doyle dans Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux

Le dispositif de la chambre double dans Les Démons de Dostoïevski

Scène pour voir et chambre des brutalités

La Princesse de Clèves

L’invention de la scène dans le roman français

La canne des Indes

L'aveu

La princesse, la religieuse et l'idiot

Richardson

Entre scandale et leurre

Introduction aux Lettres angloises, ou histoire de miss Clarisse Harlove, par Samuel Richardson