Pour citer ce texte

Stéphane Lojkine, « L'aveu… La Princesse de Clèves ou l'écran classique », La Scène de roman, Armand Colin, collection U, 2002, p. 78-98.

Texte intégral

Mme de Lafayette n’a pas écrit de romans au sens moderne du terme. C’est dans la tradition de l’histoire brève initiée en Italie par Le Décaméron de Boccace (1350-1353), illustrée en France par L’Heptaméron de Marguerite de Navarre (1559) qu’il faudrait plutôt inscrire la plus célèbre de ses œuvres, La Princesse de Clèves : ce court roman écrit en 1678 est lui-même organisé selon un système complexe de récits enchâssés qui, pris isolément, constituent autant de nouvelles.

La nouvelle se développe dans le contexte de la décomposition de l’épopée : du glissement général de la performance vers la narration, que l’on remarque dans les grands romans allégoriques, elle retire l’exigence d’une structure narrative. Mais de la structure séquentielle de l’épopée, elle conserve la forme brève, l’exigence de centrer le récit autour d’une « aventure ». La nouvelle ne se présente que rarement seule : le recueil de nouvelles, plus ou moins lâchement reliées entre elles par un dispositif d’énonciation commun, remplace le recueil de séquences que constituait la chanson de geste, ou le premier roman médiéval (XIIe-XIIIe siècles).

La nouveauté de La Princesse de Clèves tient à l’extrême rigueur de l’enchaînement narratif qui hiérarchise et relie toutes les histoires du roman autour de la tragédie de Mme de Clèves.

Mais ce resserrement narratif est contrebalancé par une ouverture de l’« aventure » à la scène. Le mot scène n’appartient pas au vocabulaire de Mme de Lafayette. Parlant de la scène chez le joailler, au début du roman, elle évoque « l’aventure qui était arrivée à M. de Clèves » (p. 251). Mais cette aventure se résume à une vision : « L’aventure qui était arrivée à M. de Clèves, d’avoir vu le premier Mlle de Chartres ».

L’aventure médiévale bascule donc discrètement dans le dispositif de la scène classique. Ce basculement n’est rendu possible que grâce à une transformation profonde du système général de la représentation, qui n’est plus centré sur la merveille médiévale, mais n’a par ailleurs pour autant que très peu de rapports avec l’exigence réaliste que l’on place, à partir du dix-neuvième siècle, au cœur de la représentation.

Nous rappellerons donc dans un premier temps quels sont les principes théoriques de la représentation classique, articulés autour de trois exigences parfois contradictoires : l’histoire doit être vraisemblable ; le personnage est construit comme un caractère ; il doit respecter les bienséances.

Dans un second temps, nous montrerons comment la scène se développe au sein de la représentation classique, à la fois comme son principe et comme sa déconstruction, sa subversion.

Enfin nous analyserons, dans la scène de l’aveu et la scène du portrait, le dispositif de la scène classique et l’écran qui en règle le fonctionnement.

I. La norme romanesque classique : vraisemblance contre réalisme, bienséances contre psychologie

Le modèle réaliste de l’écriture romanesque

Pour nous, un roman raconte une histoire dans un cadre social et historique documenté. Même si l’histoire n’est pas vraie, elle aurait pu arriver de la façon dont nous la lisons, et en tout cas, même fausse, ou romancée, cette histoire nous donne une image réaliste, un tableau instructif de la réalité à laquelle elle se réfère. Balzac nous décrit la société réelle de la Restauration, même si les personnages de la Comédie humainesont inventés. Zola nous décrit la France de la Révolution industrielle, même si la généalogie des Rougon-Macquart est une pure fiction. Quant à Monsieur Madeleine alias Jean Valjean, à Gavroche, à Fantine et à Cosette, si Victor Hugo en a fait des figures mythiques, ces figures évoluent sur une toile de fond des Misérables qui renvoie à une réalité historique et sociale qui a sa valeur objective et documentaire. Les historiens n’hésitent pas à recourir au texte de L’Education sentimentale de Flaubert comme à un document sur la révolution de 1848, même si le héros de ce roman, Frédéric Moreau et les personnages qui l’entourent sont inventés.

Ce n’est pas un hasard si nous avons pris tous nos exemples dans la littérature du dix-neuvième siècle. Au-delà des oppositions stylistiques et idéologiques, des écoles et courants qui divisent les écrivains de ce siècle (le réalisme d’un Balzac, le naturalisme d’un Zola…) un modèle d’écriture romanesque s’est ici constitué et est devenu pour nous la référence classique[1].

La vraisemblance classique[2]

La littérature qui précède le dix-neuvième siècle ne fonctionne en aucun cas sur ce modèle. On peut même dire que son rapport au réel est a priori nul. L’affirmation semble paradoxale, outrancière. Nous serons amenés à la nuancer. Remarquons quand même pour commencer que les mots « réel », « réalité », « réalisme » ne sont pas des mots de l’époque classique.

En effet, il n’est jamais question, tant dans le roman que dans la littérature critique des dix-septième et dix-huitième siècle, du rapport documentaire de la fiction avec la réalité, mais de l’adhésion du lecteur ou du spectateur à la fiction. Il faut que l’histoire ait l’air « vraie », qu’elle soit « vraisemblable », que l’on puisse croire à sa « vraisemblance ».

A lire vite, on pourrait croire qu’il s’agit de la même chose : une histoire vraisemblable n’est-elle pas une histoire qui pourrait se produire dans la réalité ? N’est-elle pas réaliste ?

Il suffit de regarder ce que l’on considérait concrètement comme vraisemblable ou invraisemblable dans les romans ou dans le théâtre de l’époque classique pour comprendre que cela n’a rien à voir avec le réalisme. Il était invraisemblable, dans Le Cid de Corneille, que Chimène pardonne à Rodrigue la mort de son père et l’épouse. Rappelons l’intrigue : le père de Rodrigue giflé par le père de Chimène ordonne à son fils de le venger dans un duel. Rodrigue, malgré son amour pour Chimène, pour obéir à son père et par fidélité à son honneur, provoque le père de Chimène en duel et le tue[3]. Chimène réclame alors vengeance. Le roi fait organiser un duel judiciaire : Rodrigue remporte ce duel et le roi ordonne le mariage de Chimène et de Rodrigue. Le pardon de Chimène est, si l’on veut, réaliste : non pas tant parce que le duel judiciaire et l’ordre du roi sont des données historiques indéniables que parce que dans de telles circonstances Chimène, poussée par les événements, était dans la nécessité et l’intérêt de pardonner. Mais le pardon de Chimène n’est pas vraisemblable : la vraisemblance est une question de principes. Chimène, héroïne tragique au même titre que Rodrigue, agit par son pardon en contradiction avec ses principes, avec sa fidélité envers son père et envers son honneur. Cette rupture a toutes les justifications possibles dans la pièce. Mais elle contredit les valeurs de Chimène. Si Chimène appartient au monde aristocratique, elle ne peut rompre sa fidélité, les règles de l’honneur aristocratique devant toujours passer avant les exigences de l’amour. Il y a donc là une contradiction mécanique : les valeurs du monde auquel appartient Chimène supposent, dictent un type de conduite ; le pardon de Chimène n’obéit pas à ce code. Il n’est donc pas vraisemblable. Il n’est pas question, dans ce système de représentation, de changer de caractère en cours de route. Les revirements de l’intériorité psychologique sont une invention du dix-neuvième siècle.

Concluons. Le réalisme établit un rapport entre la fiction et la réalité, c’est-à-dire, en termes sémiologiques, entre le signe (la littérature est un monde des signes) et le référent (la réalité est ce à quoi les signes se réfèrent). La vraisemblance établit un rapport entre la fiction et la croyance, l’acceptation, l’horizon d’attente du lecteur, c’est-à-dire, en termes sémiologiques, un rapport à l’intérieur du signe entre le signifiant (l’histoire telle qu’elle est racontée) et le signifié (le déchiffrement de l’histoire par le lecteur en fonction de codes implicites qui vont lui donner un sens). Le réalisme renvoie à une extériorité documentaire du texte (Balzac et la Restauration, Zola et la Révolution industrielle, Flaubert et la révolution de 1848). La vraisemblance est une question d’économie interne du roman ou de la pièce de théâtre, de conformité entre l’histoire et les codes implicites qui font fonctionner symboliquement cette histoire (Rodrigue a du cœur, c’est-à-dire de la naissance et du courage ; autrement dit, il obéit au code aristocratique : donc il vengera son père et gagnera tous les duels ; Chimène a du cœur : donc il n’est pas vraisemblable qu’elle pardonne à Rodrigue le meurtre de son père). Ces codes n’ont pas d’existence externe. Il n’existe pas de manuel, de dictionnaire des codes qui garantissent la vraisemblance du récit. La fiction produit ses propres codes et c’est la conformité de l’histoire avec le code qui produit l’adhésion du lecteur, la vraisemblance du récit.

Le code de bienséances

Qu’est-ce au juste que ce code que produit la fiction, dont le respect garantit la vraisemblance du récit ? Ce code, quoique implicite, non écrit, n’est pas arbitraire. Il définit l’ordre symbolique du monde, c’est-à-dire le système de valeurs, les règles morales et sociales qui régissent le monde dans lequel évoluent les personnages.

Or il ne faut jamais oublier que ce monde n’est pas le monde réel, mais un monde magnifique qui n’a jamais existé. Aux antipodes d’une réalité jugée triviale et décevante, ce monde idéalisé apparaît régi, structuré par des règles dont la mécanique parfaite procède de la régularité de l’automate et non de l’irrégularité sensible du vivant. Le code aristocratique auquel se soumettent les héros de Corneille est un code de théâtre qui n’a qu’un lointain rapport avec la réalité historique des rapports sociaux entre les seigneurs féodaux, ou même entre les aristocrates du dix-septième siècle. Pour reprendre une expression de Thomas Pavel, l’art de la fiction classique est un art de l’éloignement par rapport au réel[4].

Ces règles, ce code définissent ce qu’on appelle au dix-septième siècle les bienséances. Est bienséant ce qui sied bien, c’est-à-dire ce qui convient bien, ce qu’il convient de faire, ce que le public, la société, les lecteurs attendent que l’on fasse. Une action qui n’est pas conforme aux bienséances est une action invraisemblable.

Les bienséances ne sont donc pas un code de conduite absolu et universel, dont on pourrait reconstituer une sorte de manuel général qui constituerait le cadre symbolique de toute la littérature classique. Les bienséances établissent une convenance, c’est-à-dire une articulation entre un personnage et son histoire, ou plus exactement, pour reprendre les termes du dix-septième siècle, entre un caractère et ses actions : les bienséances sont l’éthique du caractère. Le personnage au dix-septième siècle ne se construit pas autour d’une intériorité psychologique de la conscience qui le verrait évoluer, se transformer au cours du récit, soit par l’apprentissage du monde, soit par la corruption dans le monde. Le personnage est stylisé dans un caractère. Mais les caractères, au sein d’un même monde, d’un même système de bienséances, se différencient par un trait, une passion, une exigence : nous avons vu comment la fidélité à l’honneur aristocratique définissait le héros cornélien et constituait pour lui son code de bienséances ; la fidélité conjugale de Mme de Clèves définit, dans un autre cadre, le système des bienséances qui guident toutes ses actions. Le caractère introduit dans cette fidélité un défaut, un manque, un principe de contradiction : la passion plus forte que l’honneur, chez Chimène ; la vertu plus puissante que la simple fidélité conjugale chez Mme de Clèves. Dans la comédie, la conduite malséante du personnage exacerbe ce défaut constitutif du caractère jusqu’à parodier tout le système des bienséances : il n’est qu’à songer chez Molière à l’avarice d’Harpagon, au libertinage de Dom Juan, à la misanthropie d’Alceste, à l’hypocondrie d’Argan.

Pour nous résumer, il existe une relation forte dans la littérature classique entre le caractère du personnage, les bienséances qui conduisent ses actions (dans la limite du moins où elles n’entrent pas en contradiction avec le trait constitutif du caractère) et la vraisemblance du récit qui les raconte. L’histoire est jugée vraisemblable non pour son réalisme documentaire, mais pour sa conformité aux attentes du lecteur, c’est-à-dire pour la bienséance des actions qu’elle met en scène : lorsque l’on admire La Princesse de Clèvesparce qu’elle imite bien la Cour[5], c’est au rituel de la Cour que l’on songe, à ses bienséances, à son étiquette, et non à la description documentée des lieux et des costumes, à l’authenticité des anecdotes, à l’exactitude historique des descriptions. La description est d’ailleurs presque inexistante dans le roman, les indications de décor ou de jeu quasiment nulles dans le théâtre de Corneille, de Racine, ou même de Molière : la vraisemblance ne décrit pas ; elle dit les valeurs, les rituels, les codes du monde qu’elle représente. Imiter n’a rien à voir avec la reproduction visuelle, géométrale, technique du réel ; imiter, c’est dégager le cadre symbolique du monde, c’est projeter son idéologie sur un support idéal. L’imitation perfectionne, simplifie et amplifie le monde en faisant évoluer des caractères fixes dans un espace épuré et parfait.

II. La scène comme spectacle des bienséances transgressées

La vraisemblance classique est une exigence idéale qui pèse sur la représentation du dix-septième siècle, et non une réalité absolue de cette représentation. La mise en scène des caractères, nécessaire pour toute représentation, déclenche forcément des infractions, des contradictions, des invraisemblances. Sans cesse, on crie au scandale et on jouit du plaisir subversif de voir cette vraisemblance spectaculairement déjouée. Nous avons vu comment le pardon de Chimène contrevenait à toutes les règles ; il a dans le même temps produit l’effet de sensation et assuré le succès public de la pièce. Le caractère étant constitué par un trait de passion, une entorse, unique mais permanente, au système des bienséances, la représentation du caractère est la représentation de cette entorse, de cette transgression : le pardon de Chimène contrevient aux bienséances et par là produit pour le spectateur un effet d’invraisemblance ; mais il représente la passion de Chimène, c’est-à-dire son caractère. La transgression de la vraisemblance classique constitue la scène, dans sa dimension spectaculaire, visuelle, théâtrale, de scandale et de jouissance dans le scandale. La scène est l’invraisemblance du récit, c’est-à-dire à la fois le moment où l’on sort de la norme et, par cette sortie hors-norme, elle donne le moyen de désigner indirectement, de montrer du dehors cette norme invisible, ce code implicite, ce discours muet des bienséances qu’il serait impossible autrement de représenter.

Paradoxe de la représentation classique

Paradoxalement, alors même que la fiction classique cherche à se définir comme exercice de la vraisemblance, c’est-à-dire comme réalisation d’une performance attendue par le public, comme actualisation d’un code, d’un rituel socialement et culturellement partagés par la communauté des destinataires de la représentation, seule la transgression de cette vraisemblance permet de produire l’effet spectaculaire et la jouissance esthétique que l’on recherche. Il y a même plus : seule cette transgression permet de désigner par son envers, d’énoncer pour ainsi dire négativement, indirectement, un code, un cadre symbolique, un système de performance qui constituent le signifié irreprésentable de la représentation. La scène tout à la fois détruit et fonde le système de la représentation classique. Elle ruine la vraisemblance, mais elle désigne négativement son ambiguïté fondatrice : la vraisemblance se proclame imitation vraie du monde ; mais cette imitation vraie du monde ne renvoie pas au monde comme référent (la réalité), mais au monde comme signifié (les bienséances, l’institution sociale). La scène fait basculer, dans l’invraisemblance, la représentation de la performance théâtrale, close sur elle-même, vers l’ouverture déconstructive au réel.

Pourquoi ce basculement est-il absolument nécessaire ? Nous avons vu que la scène avait pour fonction de dénoncer, de désigner dans la transgression un code de bienséances qui, de façon directe, échappe toujours à la représentation. Mais la scène n’a pas seulement une fonction symbolique. Elle permet de débloquer la narration.

La vraisemblance classique bloque la narration. Centrée sur la performance qui dit la structure symbolique du monde, la représentation classique se fige, s’immobilise dans le champ clos des caractères corsetés dans leurs règles immuables, leurs mondes incommunicables, leurs exigences contradictoires et muselantes. Tout ce qui entraîne la dynamique romanesque est invraisemblable : s’aimer, se débarrasser de ses ennemis, fuir, trahir, se rencontrer, faire l’amour sont autant de contraventions aux bienséances. Roland Barthes a montré comment l’espace de la scène, dans la tragédie racinienne, emprisonnait les acteurs dans un no-man’s land où toute action est impossible hors de l’attente immobile d’une mort qui, même elle, ne pourra venir que du dehors[6]. Cet espace neutralisé de la scène tragique, éternelle antichambre du ni-dehors ni-dedans, résume bien la paralysie dans laquelle la vraisemblance classique plonge la représentation.

Contradiction de la narration classique

Il faut bien sortir, bouger, avancer. Contrairement à l’épopée orale, indéfiniment extensible, susceptible de tous les ajouts et de tous les retranchements, le récit écrit, composé, tend rhétoriquement, nécessairement vers une fin, non seulement un épilogue, mais un but. Il ne peut donc se satisfaire de l’immobilité performative où le cantonne la vraisemblance.

La narration consiste donc à louvoyer avec les bienséances pour parvenir – au plus près de la vraisemblance – à la fin, aux fins du récit, pour accomplir l’exigence de la fin. Cette exigence est rhétorique : la représentation doit accomplir un parcours, dérouler ses linéaments. Mais c’est également une exigence de plaisir : la fin du récit est l’objet du désir du spectateur, un objet sans cesse dérobé, détourné, interdit par la vraisemblance, sans cesse désigné à son appétit romanesque, comme l’objet visible d’une satisfaction subversive vers laquelle il s’enferre et se précipite.

La tension entre la visée romanesque et l’obstacle de la vraisemblance tantôt s’atténue dans le détour, dans l’indirection narrative[7], tantôt s’exacerbe et se cristallise dans la transgression invraisemblable des bienséances : alors, moment de crise, détente révoltée, la scène éclate.

La scène de l’aveu : dérapages préliminaires

L’histoire de La Princesse de Clèves est simple. La jeune Mlle de Chartres épouse par raison, sans contrainte mais sans passion, M. de Clèves, un beau parti passionnément amoureux d’elle. Aussitôt après le mariage, elle et le jeune et séduisant duc de Nemours s’éprennent éperdument l’un de l’autre. Mais par fidélité conjugale, Mme de Clèves ne cède jamais aux avances du duc, même après la mort de son mari. La scène la plus célèbre du roman est la scène au cours de laquelle Mme de Clèves avoue à son mari sa passion coupable, tout en l’assurant de sa fidélité[8]. Le duc de Nemours observe cette confession à la dérobée.

La narration qui prépare cet aveu surpris doit amener le duc de Nemours jusqu’au lieu de la scène, le château de Coulommiers où la princesse s’est retirée de la cour pour échapper à la torture d’y voir tous les jours celui qu’elle aime sans rien laisser paraître de son amour. Le duc, qui ne se sait pas aimé, ne peut se présenter à Coulommiers : un jeune homme ne rend pas une visite galante à une femme mariée sans y avoir été invité.

M. de Nemours avait eu bien de la douleur de n’avoir point revu Mme de Clèves depuis cette après-dînée qu’il avait passée avec elle si agréablement et qui avait augmenté ses espérances. Il avait une impatience de la revoir qui ne lui donnait point de repos, de sorte que, quand le roi revint à Paris, il résolut d’aller chez sa sœur, la duchesse de Mercœur, qui était à la campagne assez près de Coulommiers. Il proposa au vidame d’y aller avec lui, qui accepta aisément cette proposition ; et M. de Nemours la fit dans l’espérance de voir Mme de Clèves et d’aller chez elle avec le vidame. » (P. 331.)

La narration est complètement habitée par le désir du duc de Nemours et révèle d’emblée sa fin : revoir Mme de Clèves (« la douleur de n’avoir point revu Mme de Clèves », « une impatience de la revoir qui ne lui donnait point de repos », « dans l’espérance de voir Mme de Clèves »).

Pourtant cette action, qui paraît si simple, ne se produit pas, ou plus exactement emprunte un détour. Le fougueux duc procède par sauts de puce. Avec le roi, il revient d’abord de Compiègne au nord à Paris, assez proche de Coulommiers[9] pour y faire un aller-et-retour sans paraître aux yeux de la cour s’être absenté. Mais ce n’est pas tout : « il résolut d’aller chez sa sœur, la duchesse de Mercœur, qui était à la campagne assez près de Coulommiers ». Mme de Lafayette ne nous dit pas explicitement pourquoi M. de Nemours ne va pas directement chez Mme de Clèves. L’interdit des bienséances demeure implicite. La sœur de M. de Nemours relève de l’indirection littéraire : elle est un moyen pour le duc de s’approcher en toute bienséance « assez près de Coulommiers », au plus près du lieu de la scène. En annonçant et, dans le même temps en retardant la scène de Nemours à Coulommiers, Mme de Lafayette désigne cette scène comme un objet de jouissance à venir pour le lecteur. La narration tend vers cet objet, le désir du duc se superposant ici au désir du lecteur.

Mais comment de sa sœur passer à la princesse ? Le vidame de Chartres, oncle de Mme de Clèves, est en même temps l’ami du duc de Nemours, et permet de refermer la boucle du détour narratif : il serait conforme aux bienséances que le duc de Nemours accompagnât son ami le vidame de Chartres chez la nièce de celui-ci.

On voit que le récit ne s’écrit nullement de façon arbitraire ; tout ici est motivé par la double exigence, contradictoire, du désir du duc et de son respect des bienséances, de l’objectif de jouissance vers quoi tend la narration et de la vraisemblance qui bloque le récit. A la fin du paragraphe, les éléments du mécano sont mis en place et la tension narrative se résout.

Pourtant, les choses ne se dérouleront pas selon le scénario annoncé et planifié. Quelque chose dérape et court-circuite la boucle narrative :

Mme de Mercœur les reçut avec beaucoup de joie et ne pensa qu’à les divertir et à leur donner tous les plaisirs de la campagne. Comme ils étaient à la chasse à courir le cerf, M. de Nemours s’égara dans la forêt. En s’enquérant du chemin qu’il devait tenir pour s’en retourner, il sut qu’il était proche de Coulommiers. A ce mot de Coulommiers, sans faire aucune réflexion et sans savoir quel était son dessein, il alla à toute bride du côté qu’on lui montrait. Il arriva dans la forêt et se laissa conduire au hasard par des routes faites avec soin, qu’il jugea bien qui conduisaient vers le château. (Suite du précédent.)

Le monde idéal de la vraisemblance classique suppose une réception fastueuse de la part de Mme de Mercœur. Le premier plaisir aristocratique de la campagne est le plaisir de la chasse. Jusqu’ici, les propositions s’enchaînent avec une nécessité absolue. Mais Nemours à la chasse s’égare : le circonstanciel, la contingence font irruption dans cette mécanique réglée. L’errance dans la forêt au hasard d’un espace sans routes, sans direction, marque l’entrée du réel dans le monde de la fiction[10].

Le hasard du cheminement égaré dans la forêt déjoue les plans savamment échafaudés par Nemours. Cette interférence du hasard, cette intrusion du réel sont très fugitives (« M. de Nemours s’égara dans la forêt »). Mais elles sont les indices du passage à la scène[11]. Coulommiers attire magnétiquement Nemours (« sans faire aucune réflexion et sans savoir quel était son dessein ») contrairement à toutes les actions du paragraphe précédent, savamment décidées et réfléchies (« il résolut de », « dans l’espérance de »). Le lieu s’impose à son désir, la matérialité du chemin conduit Nemours de l’indécision et du détour bienséant vers la décision et la transgression.

Notons bien ici que si la scène de l’aveu a été jugée invraisemblable par les critiques contemporains de Mme de Lafayette, ce n’est pas du tout à cause des faits et gestes de M. de Nemours, mais de la nature de l’aveu de Mme de Clèves, dont l’enjeu symbolique est sans conteste autrement plus important. Ce que nous voulons montrer ici, c’est que la question de la vraisemblance n’engage pas seulement, à titre exceptionnel, les deux ou trois coups d’éclat du récit, mais informe, conditionne les moindres éléments de sa trame. L’invraisemblance n’est pas seulement une affaire de morale et de contenu. Elle est l’ingrédient technique nécessaire au déclenchement de la scène.

III. Dispositif et écran

L’installation du dispositif

L’arrivée dans le lieu de la scène se marque par un retour progressif à la perfection idéale du monde fictif. De l’égarement dans la forêt, on est passé aux « routes faites avec soin » qui doivent mener au lieu où l’idéalisation se parfait et s’accomplit, le château.

La narration subit alors un nouveau détour, elle rencontre un nouvel obstacle avant la fin de la route, qui est en même temps la fin du récit[12] : Nemours est arrêté à l’entrée du parc par un pavillon de chasse. Le lieu de la scène se définit d’emblée comme un « en deçà », au plus près de la chose, mais lui faisant en quelque sorte écran.

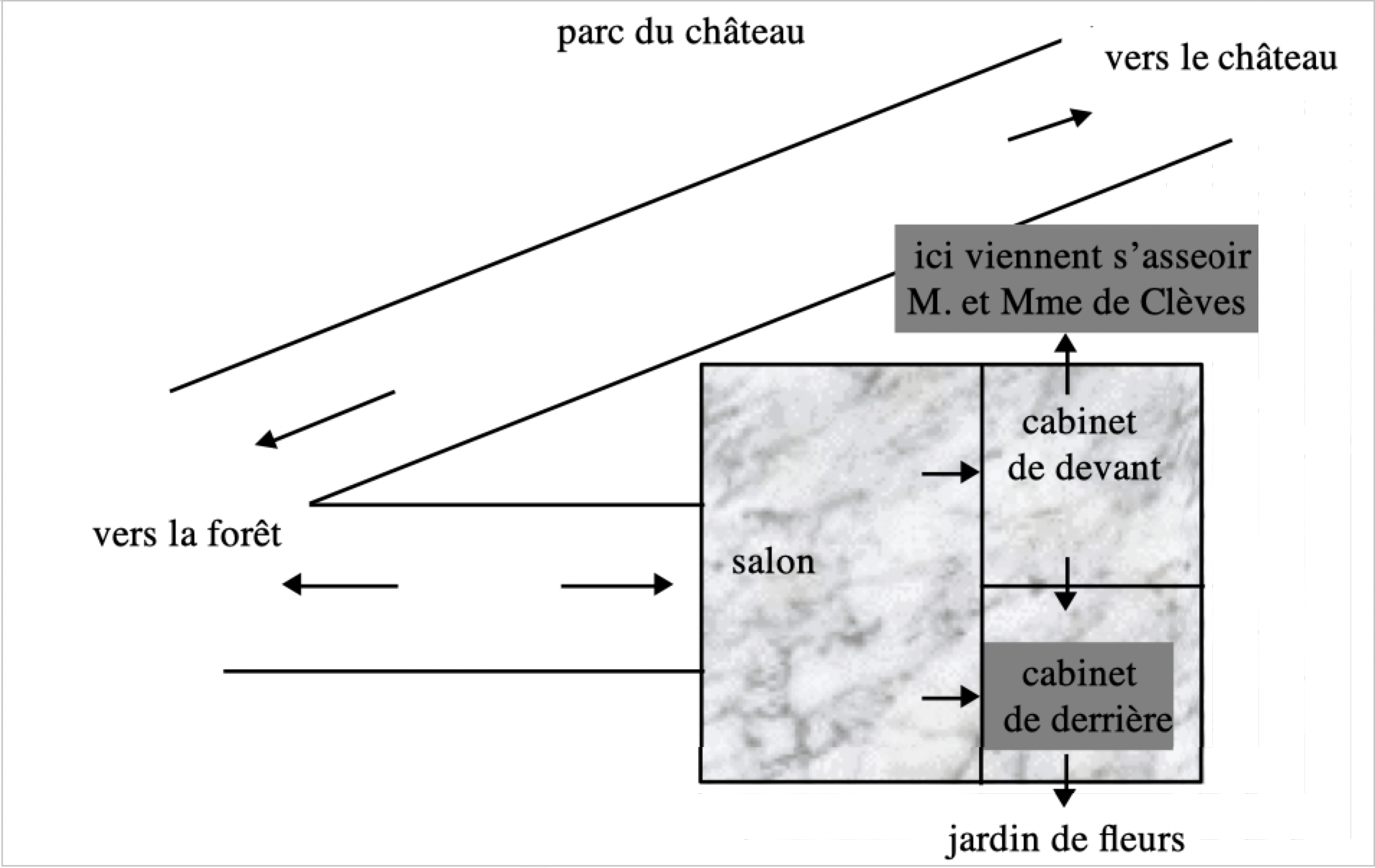

Il trouva au bout de ces routes un pavillon, dont le dessous était un grand salon accompagné de deux cabinets, dont l’un était ouvert sur un jardin de fleurs, qui n’était séparé de la forêt que par des palissades, et le second donnait sur une grande allée du parc. Il entra dans le pavillon, et il se serait arrêté à en regarder la beauté, sans qu’il vît venir par cette allée du parc M. et Mme de Clèves, accompagnés d’un grand nombre de domestiques. Comme il ne s’était pas attendu à trouver M. de Clèves qu’il avait laissé auprès du roi, son premier mouvement le porta à se cacher : il entra dans le cabinet qui donnait sur le jardin de fleurs, dans la pensée d’en ressortir par une porte qui était ouverte sur la forêt ; mais, voyant que Mme de Clèves et son mari s’étaient assis sous le pavillon, que leurs domestiques demeuraient dans le parc et qu’ils ne pouvaient venir à lui sans passer dans le lieu où étaient M. et Mme de Clèves, il ne put se refuser le plaisir de voir cette princesse, ni résister à la curiosité d’écouter sa conversation avec un mari qui lui donnait plus de jalousie qu’aucun de ses rivaux. » (Suite du précédent.)

Le pavillon devant lequel aura lieu la scène de l’aveu est minutieusement décrit. Cette description est tout à fait exceptionnelle dans un récit dépouillé de toute notation inutile. Ordinairement les lieux ne sont pas qualifiés et ne valent que par leur rapport au rituel de la cour : espace public ou privé, ouvert ou intime, espace destiné au repos, à la conversation, au jeu, au bal, le cadre du récit n’a pas de profondeur et se définit non comme agencement d’un espace, mais comme indice du rituel de sociabilité qui s’y applique.

Ici, même si l’on est loin du luxe coloré des descriptions flaubertiennes, les ouvertures et la disposition des pièces sont notées de façon elliptique, mais précise. La description se présente comme un plan d’architecte. Le pavillon a deux étages. Son rez-de-chaussée est composé de trois pièces. Depuis la route de la forêt, on entre dans un salon, duquel on peut passer dans deux cabinets, l’un, par devant, donnant sur le château, l’autre, par derrière, sur un jardin qui ramène à la forêt. M. de Nemours traverse le salon et passe dans le cabinet de devant qui « donnait sur une grande allée du parc ». Mais là, il voit venir M. et Mme de Clèves dans l’allée du parc et dans un premier temps fait demi-tour, non vers le salon d’où on le verrait sortir sur cette même allée, mais vers le cabinet de derrière, d’où il pourrait rejoindre la forêt sans être vu.

Le pavillon[13] fonctionne donc comme un sas entre la forêt et le château. Il est le lieu de la scène, mais un lieu décalé, puisque tout se passera « sous le pavillon », c’est-à-dire au-devant de lui. On retrouve ici l’écart léger constitutif de la scène : au chant xvi de la Jérusalem délivrée, le jardin d’Armide se trouve quasi centro al giro, presque au centre de l’enceinte.

Le pavillon permet au duc de Nemours d’assister en spectateur-voyeur à l’aveu absolument privé, intime, que Mme de Clèves fait à son mari. Il relève donc bien lui aussi de l’indirection romanesque, mais cette indirection ne se traduit pas par un détour, une boucle narrative ; elle circonscrit au contraire un espace de la scène.

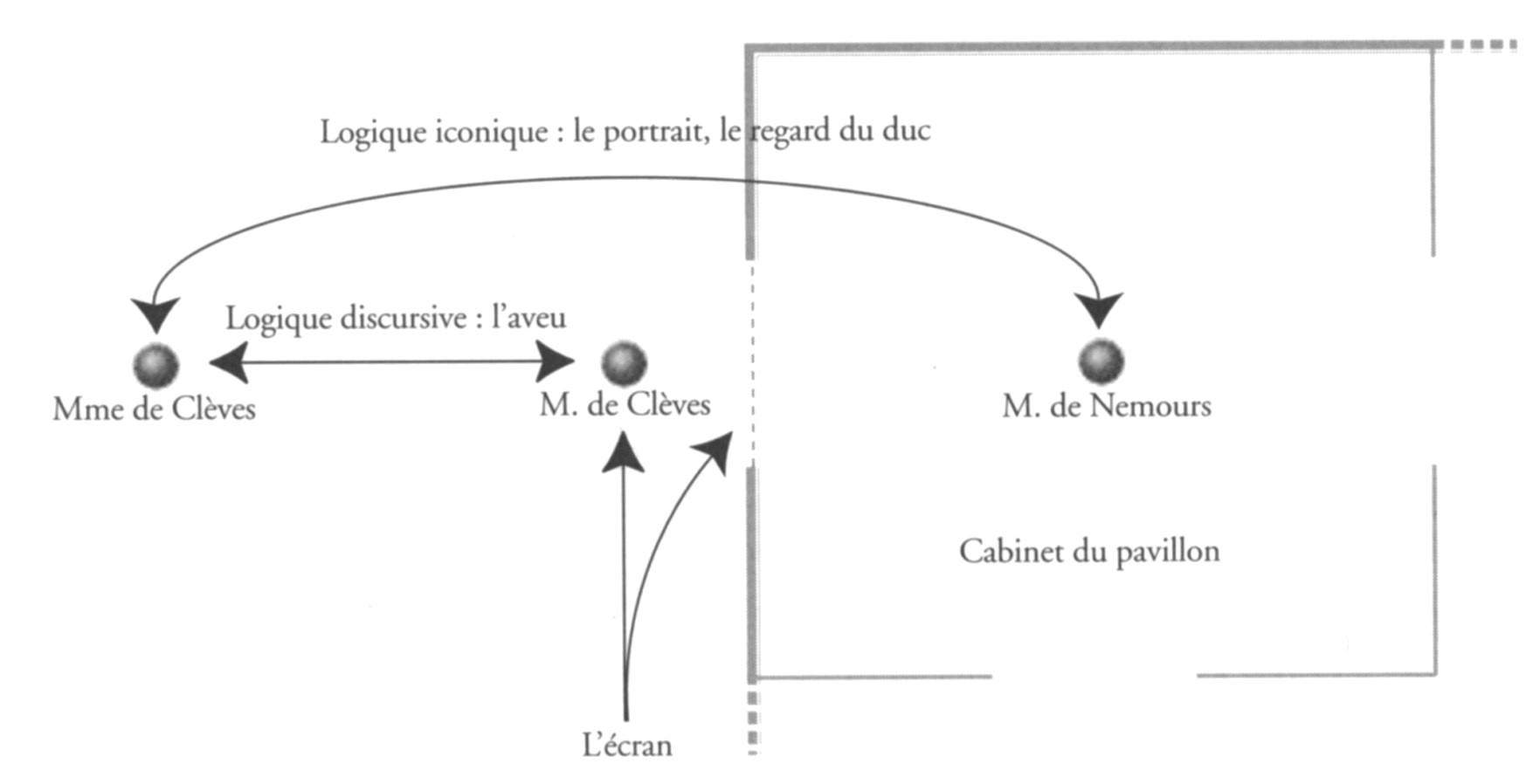

L’écran de la scène : écart et coupure

L’aveu se fait « sous le pavillon »[14]. Tout le jeu de la scène consiste dans cet écart entre l’endroit où se tiennent les discours théâtraux, où se déclame la pathétique tirade de Mme de Clèves et le point aveugle d’où part le regard désirant mais absenté, invisible, de M. de Nemours. Le pavillon établit un écran matériel, géométral, entre les deux amants, écran que redouble symboliquement la présence du mari : le pavillon rend Nemours invisible ; M. de Clèves rend Nemours interdit, il lui interdit symboliquement l’accès à Mme de Clèves. Le dispositif de la scène est donc traversé par un écran qui n’a pas simplement pour fonction de couper la scène, mais d’y introduire un double décalage, d’une part par rapport à la route (l’allée du parc) et à la logique discursive qu’elle métaphorise, d’autre part par rapport au duc de Nemours qui, réduit à un œil invisible, constitue pourtant l’enjeu essentiel de la scène, le point focal de cette jouissance qui est ici à la fois envisagée par l’aveu et dans le même mouvement interdite par lui.

L’écart entre le lieu théâtral de l’aveu et le pavillon d’où il est vu ordonne la dimension géométrale du dispositif d’écran et permet le passage de la ligne discursive à l’espace de la scène ; la coupure définit la fonction symbolique de l’écran : elle sépare le lieu du signifiant, où sont dites les paroles de l’aveu, et le lieu du signifié, le cabinet du pavillon où sont reçues, interprétées et comprises ces paroles. L’écran matérialise la coupure sémiotique[15], qui divise le signe en signifiant et signifié. L’écran sanctionne également, avec toute la brutalité et l’intensité du moment dramatique, la castration symbolique qui interdit à Nemours la fonction du phallus et, à partir de cette interdiction, fonde l’institution symbolique, ou autrement dit ce que le texte et le contexte désignent comme les bienséances.

La dynamique de la scène tient dans l’articulation entre d’une part la formulation vague, indirecte, périphrastique d’un désir autour de quoi tourne le discours de Mme de Clèves et dont le regard furtif du duc de Nemours dit quand même la froce érotique, et d’autre part le système des bienséances qui interdit de formuler ce désir. L’interdit est exprimé pour elle par son discours, pour lui par les murs du pavillon qui le maintiennent à distance.

Figure 3 : L’aveu, gravure sur acier de Moret d’après le dessin de G. Staal, tirée des Œuvres de Mme de Lafayette, La Bibliothèque amusante, Paris, Garnier frères, 1863, in-8°, après la p. 321. Cote Bnf Imprimés Z42515. M. de Clèves se cache les yeux de désespoir, reprenant le geste d’Agamemnon dans le sacrifice d’Iphigénie par Timante (chap. IV, fig. 2).

Figure 4 : L’aveu, gravure de Masson tirée de Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, Quantin, 1878, in-8°, après la p. 188, Bnf Imprimés 8°Z567(3). Le costume espagnol désigne le dix-septième siècle. M. de clèves debout fait écran entre Nemours et Mme de Clèves.

Or paradoxalement les bienséances ne s’opposent pas à l’exigence brute de la jouissance, mais tout au contraire en procèdent : le discours de Mme de Clèves ne dénie pas, mais avoue la pulsion ; le mur du pavillon ne cache pas, mais au contraire révèle l’aveu. L’institution symbolique ne se construit pas contre les tentations de la chair ; elle représente par la scène cette tentation, sur laquelle elle cherche à tenir un discours acceptable. La dynamique de la jouissance est donc mobilisée certes pour contourner les bienséances : mais ce contournement constitue le moyen de les représenter. La jouissance apparaît ainsi comme le principe symbolique de la scène, que recouvre et révèle l’écran.

Logique discursive

Pour bien comprendre le jeu du réel et du symbolique, de l’espace vague et de l’espace restreint dans ce double mouvement d’occultation et de révélation qu’opère l’écran, il ne faut pas s’en tenir à la disposition des personnages et des lieux, mais revenir au texte même de l’aveu et à son effet dramaturgique :

Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l’on n’a jamais fait à son mari ; mais l’innocence de ma conduite et de mes intentions m’en donne la force. Il est vrai que j’ai des raisons de m’éloigner de la cour et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n’ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrais pas d’en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour ou si j’avais encore Mme de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je prends, je le prends avec joie pour me conserver digne d’être à vous. Je vous demande mille pardons, si j’ai des sentiments qui vous déplaisent, du moins je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d’amitié et plus d’estime pour un mari que l’on en a jamais eu ; conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore, si vous pouvez. » (Pp. 333-334.)

Le plus extraordinaire dans cet aveu est qu’il ne dit absolument rien. Le discours de la princesse ne renvoie à aucun événement, et surtout ne révèle aucune identité. Il y a plus : par sa théâtralité même, le discours évacue toute possibilité de contenu et, dans le dialogue qui le suit, Mme de Clèves se refuse obstinément à donner le moindre détail.

Le maître-mot de l’aveu, c’est la « conduite » : Mme de Clèves insiste d’abord sur « l’innocence de ma conduite » ; elle regrette ensuite que Mme de Chartres sa mère, morte peu après son mariage, ne soit plus là « pour aider à me conduire », c’est-à-dire pour la guider de ses conseils. Enfin, elle propose à M. de Clèves de tenir ce rôle : « Conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi ». La conduite renvoie directement aux bienséances : selon le principe que nous énoncions plus haut, la transgression des bienséances que constitue l’aveu (une femme ne doit pas avouer à son mari qu’elle en aime un autre) a pour fonction essentielle de dire ces bienséances qui demeureraient autrement toujours implicites. Ce sont ces bienséances qui conduisent Mme de Clèves à fuir la Cour pour échapper aux « périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge ».

Mais que de périphrases ! Cet aveu qui fit tant de scandale auprès des lecteurs, que dit-il ? Rien. Que sont ces périls ? Quelles sont ces « raisons de m’éloigner de la cour » ? Il ne s’agit pas même de savoir qui, mais simplement quoi.

Une fois encore, on touche ici à l’irréalisme fondamental de la littérature classique. L’aveu avoue non la réalité, mais la vérité, qui ne relève pas des événements, mais des bienséances. Mme de Clèves le rappelle en ces termes : « j’ai de la force pour taire ce que je crois ne pas devoir dire. L’aveu que je vous ai fait n’a pas été par faiblesse, et il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour entreprendre de la cacher. » (P. 335.)

Pourtant, ce discours grandiloquent qui ne délivre aucune information est si clair qu’il fait l’effet d’une bombe. Comment signifie-t-il ? Non par des événements, des actions, des personnes auxquels il se réfèrerait, mais par le fait même d’exister comme discours et, dans la théâtralité du geste de la jeune femme tombée aux genoux de son mari comme une suppliante de tragédie, par la performance qu’il met en œuvre. Ici la logique discursive est mise en échec (le discours ne dit rien) au profit d’une logique de la performance où la dimension visuelle joue un rôle majeur.

M. de Clèves était demeuré, pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n’avait pas songé à faire relever sa femme. (P. 334.)

Ici, le discours fait tableau : écrire « ce discours », c’est mettre à distance ce qui vient d’être dit, signifier qu’il ne s’agit plus d’entrer dans le détail de l’enchaînement des phrases de Mme de Clèves, mais de prendre du recul, de voir tout le sens que porte la position des deux époux. Un passage de relais s’effectue, d’une économie du texte, où c’est le discours qui signifie, vers une économie d el’image, où le dispositif de la scène fait sens. Non seulement c’est par le seul fait de se jeter à genoux que Mme de Clèves accomplit s aperformance et signifie un aveu qui, malgré l’abondance des paroles, n’est jamais verbalisé, mais la position de M. de Clèves, la tête dans les mains, renvoie à un dispositif iconographique majeur : c’est en voilant le visage d’Agamemnon que Timante, l’un des plus célèbres peintres de l’antiquité, avait représenté la douleur du père face au sacrifice de sa fille[16]. Le visage voilé constitue un archétype d el’écran, avant même la spatialisation albertienne du dispositif. Récupéré par la culture classique, il n’exprime plus tant la puissance paroxystique d’une douleur qu’il devient impossible de représneter que la coupure sémiotique, qui barre ici littéralement M. de Clèves : « hors de lui-même », l’époux passionné est dépossédé de son propre corps. Ses mains barrant ses yeux disent qu’il n’a pas pu voir cette scène dont il était l’écran. Elles corporisent l’interdit du regard.

Au niveau du discours, M; de Clèves est donc anéanti par le contenu d el’aveu. Au niveau d el’image, son regard est barré par le geste de ses mains portées contre ses yeux. Le texte insiste sur cette défaillance du corps, qu’aucun discours ne porte, mais que le suspens visuel du tableau souligne au moment où M. de Clèves relève les yeux. Le silence s’abat alors sur la vision sublime du visage de Mme de Clèves :

Quand elle eut cessé de parler, qu’il jeta les yeux sur elle, qu’il la vit à ses genoux le visage couvert de larmes et d’une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur » (suite du précédent).

Le moment culminant de la scène est ce moment de l’échange des regards[17], où la vision du visage de l’autre produit une véritable déflagration du sens. Ce moment décalé par rapport au discours, cet instant prégnant qui découle de l’aveu et prépare la mort de M. de Clèves, conjoint les perspectives de la jouissance (face à la « beauté admirable ») et de la mort (« mourir de douleur ») : la scène bascule de la logique discursive, de la norme textuelle, vers une logique iconique porteuse de la transgression.

Logique iconique

Mais le jeu des regards vers quoi bascule la scène nous ramène aussitôt au duc de Nemours, pur regard symboliquement interdit de parole dans la mesure où la parole n’est là que pour représenter les bienséances. Nemours réduit à la pulsion scopique reçoit le discours de l’aveu avec la même frustration que M. de Clèves, car il ne peut pas deviner qu’il est l’homme que fuit la princesse :

M. de Nemours ne perdait pas une parole de cette conversation ; et ce que venait de dire Mme de Clèves ne lui donnait guère moins de jalousie qu’à son mari. Il était si éperdument amoureux d’elle qu’il croyait que tout le monde avait les mêmes sentiments. (P. 113.)

La logique discursive échoue donc également à ce deuxième niveau. C’est alors que M. de Clèves se souvient « de l’embarras où vous fûtes le jour que votre portrait se perdit ». Mme de Clèves est alors obligée d’avouer que l’homme qu’elle aime est celui qui lui a dérobé le portrait. Cette information, qui n’éclaire pas M. de Clèves, produit un tout autre effet sur M. de Nemours : « Ce qu’avait dit Mme de Clèves de son portrait lui avait redonné la vie en lui faisant connaître que c’était lui qu’elle ne haïssait pas. » (P. 115.) Par le détail du portrait, l’information court-circuite l’écran pour atteindre le destinataire réel et inattendu de l’aveu, le duc de Nemours : contre toutes bienséances, la scène ici s’avère être une scène de déclaration amoureuse, une scène dont l’initiative revient non seulement à une femme, mais à une femme adultère dans l’âme.

La communication ne se fait pas cette fois par un discours, mais par la référence au portrait du visage de la femme aimée. C’est la dimension iconique d’un jeu de regards superposant deux effractions (d’abord Mme de Clèves voyant prendre le portrait, puis M. de Nemours voyant l’aveu) qui permet de court-circuiter les interdits de la vraisemblance : c’est en toute honnêteté et impunité que Mme de Clèves se tait ainsi devant son mari et communique avec son amant.

La scène apparaît donc comme une scène à double fond : derrière l’aveu d’une femme à son mari, Mme de Lafayette représente la déclaration d’amour d’une femme à son amant.

L’aveu relève de la logique discursive mais ne dit rien ; il initie une dynamique déconstructive qui, du moment culminant où éclate la beauté de Mme de Clèves, mènera M. de Clèves à la mort.

La déclaration d’amour relève au contraire de la logique iconique. C’est un portrait, lui-même intégré à un complexe réseau d’échanges de regards, qui véhicule le sens. La déclaration d’amour refonde symboliquement la scène en lui donnant sa structure positive, structure qui n’est pas de l’ordre du texte, mais du dispositif.

IV. Quand la merveille résiste à l’écran : la scène du portrait

La scène de l’aveu est préparée par une autre scène, au cours de laquelle M. de Nemours a dérobé le portrait par lequel pourra justement s’opérer la communication iconique, la déclaration d’amour indirecte de Mme de Clèves à M. de Nemours devant le pavillon de chasse de Coulommier.

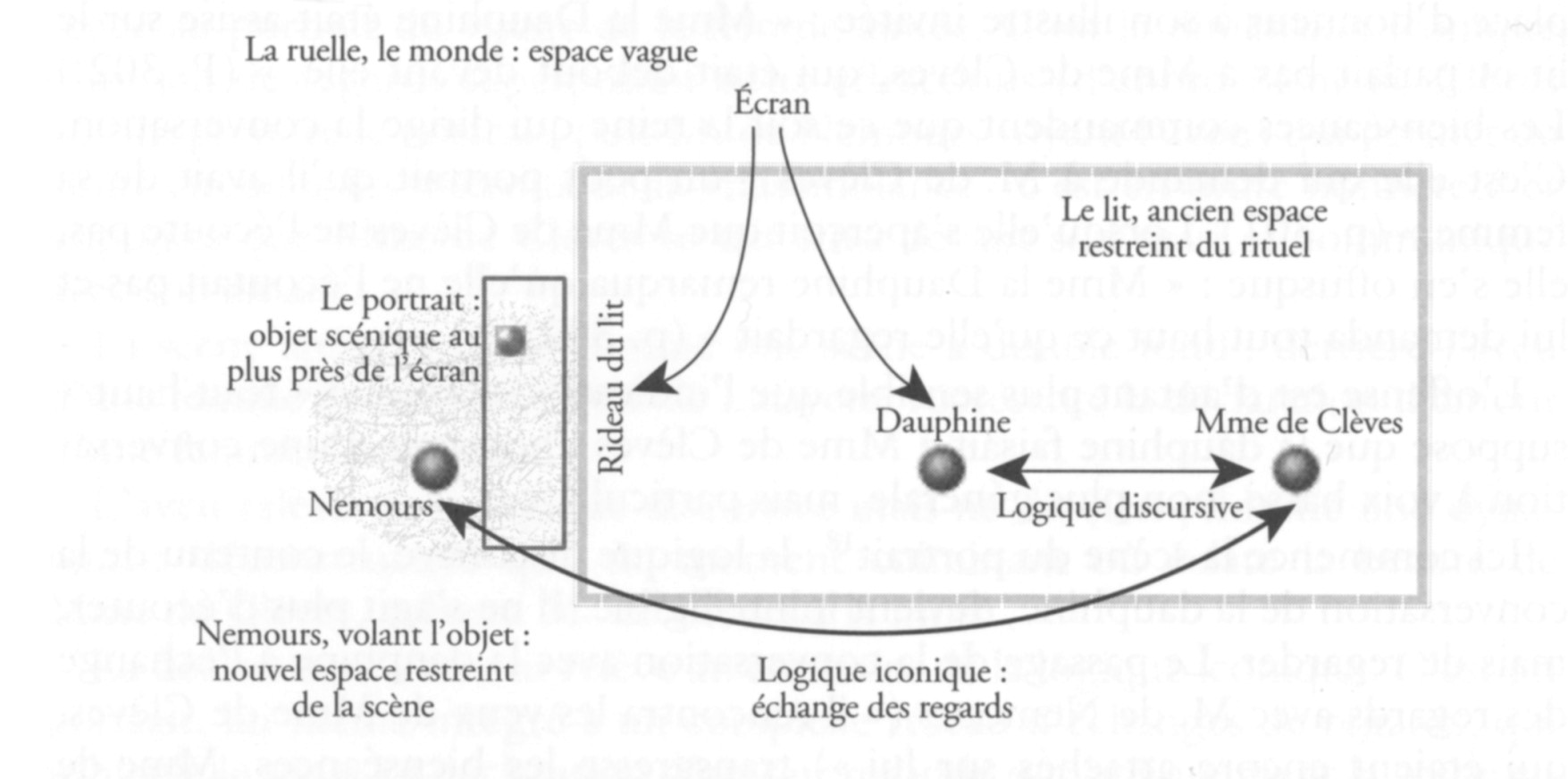

La reine dauphine a demandé à un peintre de faire le « portrait en petit de toutes les belles personnes de la Cour pour les envoyer à la reine sa mère » en Angleterre. D’emblée, le portrait est présenté comme un objet de communication. Le peintre va donc demeures princières en appartementts royaux pour peindre ces dames chez elles. Le jour où le portrait de Mme de Clèves doit être achevé chez elle à l’hôtel de clèves, la reine dauphine vient passer l’après-midi à ses côtés, probablement afin de prendre livraison d el’objet lorsqu’il sera terminé.

Sans plus amples explications, Mme de Lafayette ajoute que « M. de Nemours ne manqua pas de s’y trouver ». La visite de la reine dauphine s’effectue donc dans le cadre public des visites mondaines qu’une dame de la cour comme Mme de Clèves est tenue de recevoir chaque après-midi dans sa ruelle, c’est-à-dire auprès de son lit. M. de Nemours ne peut être interdit d’entrée dans ce contexte mondain qui suppose que la chambre de Mme de Clèves est remplie de monde. Plus loin, Mme de Lafayette mentionne au passage : « tout le monde dit son sentiment… » C’est précisément pour échapper à ce rituel dangereux des visites mondaines que Mme de Clèves se retirera à Coulommiers.

La hiérarchie qui place la reine dauphine au-dessus de Mme de Clèves oblige celle-ci, qui doit recevoir ordinairement assise sur son lit, à céder cette place d’honneur à son illustre invitée : « Mme la Dauphine était assise sur le lit et parlait bas à Mme de Clèves, qui était debout devant elle. » (P. 302.) Les bienséances commandent que ce soit la reine qui dirige la conversation. C’est elle qui demande à M. de Clèves « un petit portrait qu’il avait de sa femme » (p. 301). Lorsqu’elle s’aperçoit que Mme de Clèves ne l’écoute pas, elle s’en offusque : « Mme la Dauphine remarqua qu’elle ne l’écoutait pas et lui demanda tout haut ce qu’elle regardait » (p. 302).

L’offense est d’autant plus sensible que l’indication scénique « tout haut » suppose que la dauphine faisait à Mme de Clèves l’honneur d’une conversation à voix basse, non plus générale, mais particulière.

Ici commence la scène du portrait[18] : la logique discursive, le contenu de la conversation de la dauphine, devient inintelligible. Il ne s’agit plus d’écouter, mais de regarder. Le passage de la conversation avec la dauphine à l’échange des regards avec M. de Nemours (« il rencontra les yeux de Mme de Clèves, qui étaient encore attachés sur lui ») transgresse les bienséances. Mme de Clèves bascule dans l’interdit et, par là, fait scène.

La scène s’instaure à partir d’un déplacement de l’espace restreint, du lieu conventionnel de la conversation mondaine, le lit, vers le lieu transgressif du vol, la table où M. de Nemours dérobe le portrait. L’espace restreint de la scène nous est représenté du point de vue de Mme de Clèves. La princesse regarde par effraction le vol du portrait : matériellement, son regard est gêné par les rideaux du lit ; symboliquement, il est interdit par l’obligation où elle est d’écouter avec déférence ce que la reine dauphine lui dit :

Mme de Clèves aperçut par un des rideaux, qui n’était qu’à demi fermé, M. de Nemours, le dos contre la table, qui était au pied du lit, et elle vit que, sans tourner la tête, il prenait adroitement quelque chose sur cette table. » (P. 302.)

M. de Nemours ne regarde pas ce qu’il prend. Pour mieux dissimuler son larcin, il tourne le dos à ce qu’il prend. Mme de Clèves ne peut pas voir non plus, au-delà du lit, le portrait posé sur la table. L’objet qui cristalise l’attention, le désir, la crainte des deux protagonistes, demeure donc un objet invisible, vaguement frappé d’indétermination. On retrouve ici l’une des caractéristiques essentielles de l’objet scénique, qui dans l’économie pré-scénique du conte médiéval, désignait le vague de la merveille, avant sa décomposition en espace vague de la scène. L’objet scénique demeure vague parce qu’il ne s’inscrit pas dans le dispositif d’écran constitutif du regard qui découpe la scène. Placé au plus près de l’écran, c’est-à-dire de la barre qui matérialise la défaillance constitutive du regard, l’objet scénique échappe à l’ordonnance géométrale de la scène et ouvre à sa dimension scopique : il n’est pas regardé, mais désiré ; il n’est pas visible, mais visuel ; il échappe, mais fascine.

Le duc de Nemours s’emparant du portrait accomplit une performance qui s’inscrit dans une tradition très ancienne, à la manière de Perceval prenant son anneau à la demoiselle de la tente. Mais cette performance n’est pas simplement parodiée en vol. Le portrait a un défaut : il s’agit de raccommoder « quelque chose » à la coiffure de Mme de Clèves. Pour ce faire, le peintre ôte le portrait de sa boîte puis, après avoir réparé ce défaut, il omet de remettre la miniature dans son écrin.

L’image est littéralement déboîtée : toute la scène, avant même le vol, dit que le portrait n’est pas à s aplace. Recoiffer celle qui est décoiffée, placer dans un autre écrin l’image qui n’est pas dans la bonne boîte : l’action du peintre préfigure le vol de Nemours, le défaut de l’image dit déjà qu’autre chose, dans cette histoire, est mal assorti. La scène opère certes une transgression, mais dans une certaine mesure, pour reprendre l’expression de Hamlet, elle « rejointe » ce qui était « déjointé »[19] ; autrement dit, elle accomplit la conjointure qui, dans le conte médiéval, fait œuvre, retourne la défaillance de la merveille en clôture du dispositif[20].

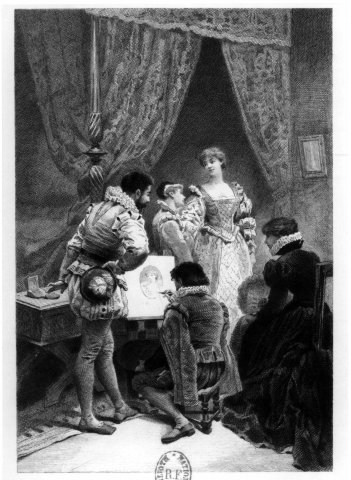

Figure 6 : Dessin préparatoire de Lamothe en vue d’une gravure pour La Princesse de Clèves. Le dessin se trouve à la page 34 de l’album préparatoire, Bnf Rés. Z Audéoud 64. Mme de Clèves en conversation avec la dauphine aperçoit depuis le fond Nemours dérobant le portrait posé dans un écrin sur la table, tandis qu’il feint de regarder le peintre au travail. L’écran est marqué par le rideau, par le panneau en bois du lit et par la dauphine, dont la silhouette, le dos dans l’ombre, fait tache.

Figure 7 : Gravure d’après le dessin de Lamothe pour La Princesse de Clèves, Conquet, 1889 (dans le même album Audéoud, p. 42). La disposition des personnages a été modifiée de façon que le peintre peigne Mme de Clèves et non une autre dame. Elle apparaît alors dans le triangle du rideau de lit ouvert, à la manière des Vierges du tabernacle. (Comparer également avec la fig. 2 du chapitre II.) Lamothe a pu d’ailleurs s’inspirer ou retrouver instinctivement le dispositif des Saint Luc peignant la Vierge.

Les personnages rencontrent, par le dispositif scénique, la jouissance qui leur est interdite : Mme de Clèves « fut bien aise de lui accorder une faveur qu’elle lui pouvait faire sans qu’il sût même qu’elle la lui faisait » ; M. de Nemours ne pouvait « soutenir en public la joie d’avoir un portrait de Mme de Clèves. Il sentait tout ce que la passion peut faire sentir de plus agréable. »

L’objet scénique est frappé par le défaut, le déboîtement, parce qu’il est ce par quoi un défaut plus essentiel est mis en scène : par le portrait, la scène met en défaut les bienséances et opère le détour nécessaire à l’accomplissement de la jouissance. Comme M; de Clèves barré par ses mains lors d el’aveu, le portrait, avec son raccord à la coiffure et la perte d esa boîte, constitue une image barrée et, de là, la barre sémiotique constitutive de l’image.

Enfin, le moment culminant de la scène est celui de la rencontre des regards. Or, au commencement de la scène, le duc de Nemours tourne le dos à Mme de Clèves. La communication par le regard s’accomplit par le retournement du duc.

Se retournant, il est surpris, et cette surprise précipite les deux protagonistes dans la transgression : Nemours déclare par son geste une passion que Mme de Clèves par son silence accepte. Le retournement est ici le principe dynamique de la scène : retournement des personnages ; retournement de situation qui place Nemours, présent chez Mme de Clèves pour ainsi dire par raccroc, au centre de la scène ; retournement des bienséances. Nous avons vu que ce retournement, dès l’expérience de Brunelleschi, était constitutif des dispositifs scéniques fondés sur la mise en espace de la performance.

Mais il ne constituait jusque là qu’un trait secondaire de la scène. Il va s’exacerber chez Richardson et chez Diderot jusqu’à placer le principe de révolte au cœur du dispositif scénique.

Conclusion

L’efficacité de la scène tient dans le fait que la double contrainte imposée par l’histoire (exigences du désir, face à face avec l’interdit) est répercutée par la disposition des lieux. Le système classique des bienséances impose de taire la jouissance qui est ici en jeu, cette jouissance que M. de Clèves n’a pas procurée à son épouse. Le duc de Nemours figure le non-dit de cette jouissance qui manque : comme elle il est là derrière, mais invisible et condamné à l’absence. Nemours ne constitue pas une alternative au désir ; il désigne un irréparable défaut. L’écran d ela scène est la coupure qui se substitue à la « chose » du conte, encore présente dans la scène du portrait, définitivement absentée dans la scène de l’aveu : il n’y aura désormais plus rien que l’on puisse obtenir, sinon l’affrontement brutal à cette vérité de la jouissance qui s emanifeste irrémédiablement comme manque, absence, défaut. L’écran, dans le moment même où il réaffirme avec force l’exigence de la loi et les fondements de l’institution symbolique (les bienéances), indique ici comme limite irreprésentable la dimension du réel. La jouissance se manifeste donc à la fois comme interdit (symbolique) et comme défaut (réel) : le réel est l’envers innommable de l’écran classique ; il est le travail dans le réel du silence du signifié, de ce silence qui, à terme, menace le dispositif classique de la scène d’une radicale déconstruction.

[1] On notera qu’ici le mot classique ne désigne pas l’époque classique, le dix-septième et le dix-huitième siècles, mais ce qui s’enseigne dans les classes. A l’école, on explique le roman à partir de ce modèle du dix-neuvième siècle, qui constitue donc le modèle classique.

[2] Nous reprenons ici les analyses de G. Genette dans « Vraisemblance et motivation », Figures II, pp. 71-99.

[3] Cette mise en contradiction de la performance et du code se trouvait déjà chez Chrétien de Troyes, dans l’épisode de Méliant de Lis. Voir chap. I, p. 51.

[4] Thomas Pavel, L’Art de l’éloignement. Essai sur l’imagination classique, Gallimard, Folio essais, 1996.

[5] « Et surtout ce que j’y trouve, c’est une parfaite imitation du monde et de la Cour, et de la manière dont on y vit. Il n’y a rien de romanesque et de grimé » (Mme de Lafayette à Lescheraine, secrétaire de la duchesse de Savoie, 23 avril 1678).

[6] Roland Barthes, Sur Racine, « La chambre », Club Français du Livre, 1960, Points-Seuil, pp. 9-14.

[7] Sur la littérature comme pratique de l’indirect, voir R. Barthes, Essais critiques, Préface de 1963, Points-Seuil.

[8] La scène de l’aveu est souvent évoquée dans la suite du roman, mais jamais désignée comme scène. On parle de « cette aventure » (p. 338), d’« une histoire » (p. 345) ; « jugez si cette aventure n’est pas la sienne » (p. 346) ; « l’aventure d’un de mes amis » ; « me mêler à cette aventure » ; « cette aventure ne peut être véritable » (p. 347) ; « cette aventure est sue » (p. 348). Enfin Mme de Clèves parle de procédé : « un procédé aussi extraordinaire que le mien » (p. 362).

[9] « Coulommiers, qui était une belle maison à une journée de Paris » (plus haut, p. 109).

[10] Le motif de l’amant faussement égaré dans la forêt pour retrouver sa Dame est hérité de la littérature médiévale, où il constitue l’une des déclinaisons possibles de l’« aventure ». Par exemple, dans la Deuxième continuation par Heinrich de Freiberg du Tristan et Isolde de Gottfried de Strasbourg (XIIIe siècle), Gawan (Gauvain) imagine un stratagème pour amener Tristan auprès d’Isolde, la femme du roi Marke, malgré l’interdiction de celui-ci. Il propose à son roi Artus (Arthur) une chasse au cerf à laquelle participera Tristan dans la forêt qui sépare le royaume d’Artus du royaume de Marke. Les maîtres-veneurs sont chargés d’égarer la troupe du roi Artus à proximité de Tintajol (Tintagel), le château de Marke, de sorte qu’à la nuit tombée, trop éloigné de son propre château, Artus soit obligé de demander l’hospitalité à Marke. Gawan obtient de Marke un sauf-conduit pour toute la troupe d’Artus : « si quelqu’un l’accompagne auquel vous avez retiré votre faveur, vous devrez également lui accorder votre protection. » (Tristan et Yseut, traduction de ce texte par Danielle Buschinger et Wolfgang Spiewok, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 723.) Dans le récit médiéval, où le fil narratif joue un rôle fondamental, le hasard est entièrement contrôlé par la ruse de Gawan. Le banquet qui suit l’arrivée des chasseurs à Tintajol met en présence Tristan avec Isolde. Un jeu intense de regards s’établit : « le regard de la reine était double : il y avait le regard du cœur et le regard des yeux ! » (P. 724.) Le vrai regard est le regard du cœur porté furtivement par Isolde sur Tristan, tandis que les regards posés sur Marke étaient hypocrites. Certes, l’opposition des deux regards prépare le dispositif d’écran : mais rien dans la représentation de l’espace ne vient la relayer ; la vérité de cet épisode est invisible. Au stratagème de Gawan pour amener Tristan auprès d’Isolde, Marke répond par le stratagème des faux sanglantes. Voir chap. I, p. 47.

[11] Mme de Lafayette avait déjà eu recours à ce procédé au début de La Princesse de Montpensier (1662). La scène inaugurale, qui permet la rencontre des deux amants, ne se fait que parce que le duc d’Anjou et le duc de Guise, partis à la chasse, se sont égarés dans la forêt non loin de Champigny, l’équivalent du Coulommiers de La Princesse de Clèves. Ils voient alors passer devant eux sur la rivière la barque merveilleuse où Mlle de Montpensier fait son éblouissant apparition. Le passage de la rivière va constituer la transgression : dans le conte médiéval, il s’agit de franchir le gué ; ici, la rivière n’est plus une performance à accomplir, mais un tableau à regarder.

Dans La Princesse de Montpensier, Mme de Lafayette souligne l’artifice du dispositif en qualifiant l’aventure de roman : « cette aventure […] leur parut une chose de roman » (p. 10) ; « ce commancement de roman ne serait pas sans suite » (p. 12). Les personnages soupçonnent une ruse du duc de Guise, à la manière de la ruse de Gauvain (voir note précédente) : « les uns disaient au duc de Guise qu’il les avait égarés exprès pour leur faire voir cette belle personne ». Le récit de rouerie constitue un dispositif pré-scénique, pris en charge par la narration. L’objectivation de la rouerie en dispositif spatial fait basculer le texte dans la scène, où la logique discursive est mise en défaut. Mme de Lafayette ne va pas encore jusque-là dans La Princesse de Montpensier.

[12] La route va jusqu’au château, le désir du duc va jusqu’à l’habitante du château. La route désigne le désir du duc, qui demeure inexprimé (« sans faire aucune réflexion et sans savoir quel était son dessein »). La fin géométrale (le château au bout de la route) et la fin symbolique (Mme de Clèves objet du désir) du récit se superposent et se métaphorisent réciproquement.

[13] Le mot pavillon n’est pas anodin ici. Il désigne en ancien français la tente, c’est-à-dire la skènè. Voir chap. I, fig. 10 et chap. II, fig. 2.

[14] Le motif du balcon amoureux n’est pas nouveau. Dans le Roland furieux, l’Arioste y recourt pour l’épisode de Renaud et Guenièvre. Renaud envoyé par Charlemagne en Angleterre pour demander du renfort apprend que Guenièvre, fille du roi d’Écosse, est condamnée à mort pour avoir été vue, à minuit, attirer à elle son amant sur un balcon (trarr’un suo amante a sé sopra un verrone, IV, 58). Mais Dalinde, la femme de chambre de Guenièvre, lui révèle le traquenard : Guenièvre aimait Ariodant, mais était aimée par Polinesse. Par jalousie, Polinesse a séduit Dalinde, qu’il avait l’habitude de rejoindre par une échelle de corde sur ce balcon. Il lui demande de l’accueillir un soir au balcon vêtue et coiffée en Guenièvre (V, 26). Dans le même temps, il insinue à Ariodant qu’il est l’amant de Guenièvre. Pour le lui prouver, il lui conseille de venir observer le soir ce qui se passe sur le balcon. Ariodant se cache dans la maison vide située face au balcon secret (V, 46) et voit Polinesse dans les bras de la fausse Guenièvre (Dalinde, en réalité). Désespéré, il cherche à se suicider et disparaît. Finalement, grâce aux révélations de Dalinde, le perfide est démasqué et Ariodant épouse Guenièvre.

Ce qu’Italo Calvino nomme « la scène du balcon » (Roland furieux, GF, p. 62, p. 71) relève, comme l’épisode de la chasse truquée dans la Continuation du Tristan de Freiberg, du récit de rouerie plutôt que de la scène : c’est la narration qui met en place le dispositif et c’est la parole de Dalinde qui révèle la vérité ; le sens est trompé par l’image et la mise en espace ne produit qu’illusion. Mme de Lafayette renverse ici radicalement le motif : le spectateur est bien toujours l’amant jaloux, mais il se trouve sur le balcon, tandis que le couple, qui est ici aussi un faux couple, est en bas. Ce renversement géométral s’accompagne d’un renversement symbolique : c’est la vérité de la scène, non l’illusion de la ruse, que reçoit le regard de Nemours.

[15] Voir chap. II, 1ère partie.

[16] Voir chap. I, note 18 et chap. IV, fig. 2.

[17] Le moment de l’échange des regards est le moment de la superposition des deux cônes scopiques, le cône du regard et le cône du tableau.

[18] En fait l’instauration dans le texte d’une logique iconique a été longuement préparée : la reine dauphine racontait, dans l’épisode précédent, l’histoire d’Anne Boulen, histoire héroïque et exemplaire, quintessence du discours. Ici, elle faire des petits portraits, c’est-à-dire des images, et des images miniatures, sans rapport avec le grand genre des scènes d’histoire. On passe d el’espace public, où se déroule l’histoire d’Angleterre, à un espace presque privé, où se tissent les liens, les affinités entre les personnes.

[19] « The time is out of joint. O cursed spite, / That ever I was born to set it right ! », Le temps est hors de ses gonds. Ô sort maudit / Qui veut que je sois né pour le rejointer ! (Hamlet, I, 5, paroles d’Hamlet après l’apparition du spectre de son père qui lui a intimé l’ordre de jurer vengeance ; trad. Y. Bonnefoy). Voir également le commentaire de J. Derrida dans Spectres de Marx, Galilée, 1993, chap. I.

[20] Voir chap. I, note 19.

Fiction, illustration, peinture

Archive mise à jour depuis 2006

Fiction, illustration, peinture

La scène de roman

La scène de roman : introduction

Renaud dans le jardin d’Armide

Rastignac chez Mme de Restaud

Gilberte derrière les aubépines

La poignée de porte de tante Berthe

La double aporie du topos

Illustrer la fiction

Molière, une parole débordée

Marillier, l’appel du mièvre

On n'y voit rien

Illustrations de l'utopie au XVIIIe siècle

Le temps des images

Du conte au roman graphique

Déconstruire l’illustration

Régimes de la représentation dans la gravure d’illustration classique

Penser la fiction depuis la peinture

Une sémiologie du décalage : Loth à la scène

Introduction à la scène comme dispositif : Paolo et Francesca

La main tendue, le regard démasqué

De Silène molesté à la chair blanche des nymphes

Chambres de la représentation

L'intimité de Gertrude

Brutalités invisibles

Parodie et pastiche de Poe et de Conan Doyle dans Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux

Le dispositif de la chambre double dans Les Démons de Dostoïevski

Scène pour voir et chambre des brutalités

La Princesse de Clèves

L’invention de la scène dans le roman français

La canne des Indes

L'aveu

La princesse, la religieuse et l'idiot

Richardson

Entre scandale et leurre

Introduction aux Lettres angloises, ou histoire de miss Clarisse Harlove, par Samuel Richardson