Il peut paraître paradoxal de consacrer un chapitre à Proust dans un livre consacré à la scène de roman. La scène suppose généralement une intrigue, un moment culminant dans l’action, un retournement de situation. Or La Recherche exclut précisément tous ces ingrédients du roman narratif : vaste discours introspectif, elle réduit l’événement à des souvenirs et à des impressions infimes, elle dissout le temps dans le processus de la remémoration. Proust ne recourt que peu au mot scène pour désigner telle ou telle séquence de son texte. Lors du « drame du coucher », sa mère craint que son père ne lui fasse une « scène »1, qui ne viendra pas. Le mot est ensuite réservé aux visions perverses : « scène » de Montjouvain (I 159 et 160), « scène » du bourdon entre Charlus et Jupien au début de Sodome et Gomorrhe (III 7).

Pourtant la scène demeure bien, chez Proust, le noyau fondamental à partir duquel se déploie, non plus certes la fiction ou l’action, mais l’écriture, utilisée comme vecteur du processus de remémoration, dont l’emblème est la célèbre madeleine de la tante Léonie.

Le travail de la conscience pour faire jaillir les matériaux de la « mémoire involontaire » vise à ressusciter non seulement des sensations, mais bel et bien des scènes enfouies, dont ces sensations constituent les indices. En ce sens, la recherche que le narrateur s’impose à lui-même et qui constitue l’objet du roman a quelque chose à voir avec l’aventure de la psychanalyse, dont Freud fraye la voie à la même époque. Freud lui aussi fonde l’analyse de l’inconscient sur la reconstruction de scènes que le rêve, la mémoire, le discours du patient livre par bribes au praticien. La scène est le module sémantique de la science des rêves, mais aussi, comme scène originaire (urszene)2, le noyau à partir duquel s’est structuré le « moi » et progressera l’analyse.

Nous montrerons donc dans un premier temps comment l’espace de la scène proustienne se déthéâtralise pour devenir espace de l’intériorité du « moi » et faire travailler la scène originaire.

Puis, à partir de l’exemple de la promenade des aubépines, nous dégagerons la nouvelle nature de l’écran qui ordonne les dispositifs scéniques proustiens.

Cependant la démarche littéraire n’est pas la démarche analytique et la scène proustienne n’éclaircit pas une vérité qu’elle prétend certes chercher, mais élude toujours. Nous nous demanderons si la précipitation des indices, caractéristique de la scène proustienne, ne conduit pas l’écriture au-delà de la scène, vers une économie du texte où sa mise en échec devient le nouveau dispositif.

I. L’abandon du modèle théâtral : superposition et pétrification

La superposition comme principe de la mise en espace du texte

Le point de départ de La Recherche est l’espace de la chambre. Mais cette ou plutôt ces chambres ne constituent pas un espace au sens classique du terme ; leur géométrie est un support qu’il s’agit d’habiter ; tout le travail de la conscience, de l’écriture, consiste précisément à s’adapter à cet espace, à l’occuper pour le ramener de son aspect étranger et inquiétant, qui empêche la venue du sommeil, à l’habitacle familier, non plus réel mais imaginaire, sans lequel il ne saurait y avoir de repos3.

Le « drame du coucher », où l’enfant refuse de s’endormir en l’absence de sa mère retenue en bas au dîner avec Swann, est donc aussi le drame d’un dispositif où la mise à distance géométrale de l’espace est vécue comme insupportable : le dîner, comme tout spectacle, se déroule à distance du spectateur, loin de la chambre. Mais cette distance, loin de lui conférer le moindre prestige, le déthéâtralise. La chambre inquiétante perd ses contours ; l’autre pièce, familière, désirée, flotte à une distance indéterminée. Le narrateur est alors confronté à l’agression brutale du réel qu’il s’agit de conjurer, de réduire en lui substituant un espace imaginaire, un espace projeté : l’écran qui sépare le narrateur de l’espace familier où se trouve la mère se double de l’écran imaginaire dont il habille les murs inhospitaliers. Le motif de la projection, qui travaille l’ensemble de ce texte liminaire et au-delà4, est ensuite redoublé par l’évocation de la lanterne magique, qui projette l’univers imaginaire de Golo et de Geneviève de Brabant sur les murs de la chambre (I 9-10), dont la configuration géométrale se trouve ainsi dissoute. De la même façon, dans la deuxième partie d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs, la mer de Balbec se reflétant sur les vitrines des bibliothèques de la chambre d’hôtel abolit les délimitations géométrales de la scène d’intérieur, qu’elle fait flotter comme « une cabine de navire » (II 33).

La déconstruction du modèle théâtral est également thématisée par l’évocation de la fascination du narrateur pour le théâtre : ce théâtre demeure dans Du côté de chez Swann purement imaginaire, puisque la fréquentation réelle des salles de spectacle lui est interdite par ses parents (I 72). Le vrai théâtre sera donc la vie et Combray le théâtre où se déroulera le drame du coucher. L’écriture proustienne rompt ainsi avec la mimésis, procèdant non par interception et découpage, mais par projection et par superposition : le narrateur projette directement sur le réel (la chambre, le salon, le paysage, la figure actuelle de la personne) les motifs imaginaires que sa conscience lui fournit et lui permet de relier.

La scène relève donc d’un processus de superposition qui a pour fonction de conjurer par l’écriture la brutalité agressive du réel : le réel est le support sur lequel le texte vient appliquer les couches imaginaires successives que lui procure le travail de la conscience du narrateur, « jusqu’à ce que l’habitude eût changé la couleur des rideaux, fait taire la pendule, enseigné la pitié à la glace oblique et cruelle, dissimulé, sinon chassé complètement, l’odeur du vétiver et notablement diminué la hauteur apparente du plafond. L’habitude ! aménageuse habile » (I 8). Ces écrans successifs adoucissent le réel, ou au contraire l’affadissent dangereusement : l’expérience de la madeleine, à force de répétitions, anesthésie la sensation primitive (I 45). Le caractère exceptionnel, unique, fixé, de la scène, qui s’opposait jusque-là aux répétitions du rituel ou du code, ou même au flux de la narration, disparaît chez Proust : la scène est désormais multiple et ne peut plus se réduire ni à un instant, ni à un événement. L’opposition du singulatif et de l’itératif tombe, ce qui explique l’usage si particulier des temps dans La Recherche, dont la valeur d’aspect imperfectif est systématiquement mise en avant. L’imparfait proustien est la traduction stylistique du nouveau modèle de la représentation, fondé sur la superposition.

Dès lors que la superposition constitue le principe dynamique de la scène proustienne, la scène ne fonctionne plus comme révélation, dévoilement, mais au contraire comme occultation, comme voile derrière lequel une certaine vérité (ou brutalité) du réel (ou du support) se devine. Derrière le rituel social, une vérité fait symptôme par des indices. La scène est le moment de la précipitation de ces indices.

L’indicialité fonctionne donc à deux niveaux : il y a la disposition matérielle des indices dans l’espace et la recherche du sens de ces indices. Matériellement, l’indicialité ordonne le dispositif spatial de superposition ; symboliquement, elle précipite, sinon l’apparition, du moins l’appréhension de la vérité. La visite de Swann, lors de la première résurrection de Combray, cristallise la scène autour du personnage de Swann : derrière le Swann de Combray, objet du plaisir sadique de la famille, objet familier, maîtrisé, se dessine peu à peu l’autre Swann qui échappe au monde de Combray, le Swann mondain, évoluant dans un monde supérieur, inaccessible et vaguement inquiétant.

La superposition des images sur le réel, la précipitation des indices dans le sens d’une recherche de la vérité supposent, face à l’espace de la scène, un regard inquisiteur et voyeur. Ce regard ne se manifeste pas d’emblée : la visite de Swann est pour ainsi dire court-circuitée par l’exil du narrateur dans sa chambre. La première scène est donc interdite à son regard5. Proust place au seuil de son œuvre cet interdit du regard que toute La Recherche s’emploiera à contourner, à conjurer.

Le regard voyeur se manifeste dès « Combray » dans la scène de Montjouvain, où le narrateur surprend, par la fenêtre restée ouverte, Mlle Vinteuil profanant la photographie de son père dans les bras de son amie homosexuelle. La scène superpose le face à face de Mlle Vinteuil, naïve et bonne, avec son père, et celui d’une autre Mlle Vinteuil, sadique et perverse, avec son amie. Dans « Un amour de Swann », Swann jaloux revient le soir dans la rue d’Odette et croit surprendre une conversation derrière ses volets fermés : mais il s’est trompé de fenêtre et se trouve nez à nez avec deux vieux messieurs. Cette fois, la scène superpose les amours interdites d’Odette et la conversation anodine des voisins.

La fonction du regard voyeur est donc tout à la fois de conjurer un interdit et d’opérer une superposition. Plus précisément, la superposition a pour fonction de conjurer l’interdit du regard, mis en scène lors de la visite de Swann : le regard attaché, fixé du narrateur sur sa mère, dans l’angoisse de la séparation brutale du coucher, se heurte à la brutalité de quelque chose qui se ferme devant lui et va constituer la vérité inaccessible. Projections et superpositions viendront recouvrir cette vérité, cette scène qui, au départ, a manqué.

A proprement parler, la scène n’est jamais montrée : le narrateur monte dans sa chambre, Mlle Vinteuil ferme les volets, les vieux messieurs ouvrent les leurs, autre façon d’occulter ce qu’il s’agissait de voir. L’espace que sollicite le narrateur, ce qui se montre à lui, est comme attaché à son œil : mi-sublime, mi-abject, il se déploie sans distance, pour y dissoudre l’objet visé ; le portrait de Swann, de Mlle Vinteuil, d’Odette, se divise en strates, se feuillette, se décompose. On n’y voit plus rien.

Derrière la scène, derrière le portrait que le texte déroule devant nous, une autre scène est en jeu, scène unique, originaire, horrifiante, que toutes les autres viennent conjurer et, dans le même temps, répéter. Nous ne disons là rien de plus que ce que l’analyse de l’espace scénique nous a révélé : dire qu’une scène originaire constitue le support de l’ensemble des scènes de La Recherche, que celles-ci déclinent à l’infini une vérité unique, que dans le même temps elles voilent, est une autre façon de dire que, dans chaque scène, le réel est le support des projections imaginaires qui viennent le conjurer.

Quel est l’enjeu de cette scène originaire ?

La scène originaire

Lors de la visite de Swann, la mère est prise, accaparée par l’invité. Le narrateur ne peut pas voir cela. Il est expulsé vers sa chambre sur l’injonction de son père (I 27). Toujours sur l’injonction du père, la mère passera finalement la nuit avec son fils (I 36).

Le père est quasiment absent de La Recherche. Pourtant, cette double injonction revêt une telle importance que, selon le narrateur, c’est elle qui a établi, officialisé sa nature spéciale – l’hypersensibilité –, et déterminé sa vocation d’écrivain. L’injonction du père constitue le principe de l’écriture, mais dans le même temps cette injonction contredit la Loi : le père « ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi des traités » (I 27) ; « la conduite de mon père à mon égard gardait ce quelque chose d’arbitraire et d’immérité qui la caractérisait et qui tenait à ce que généralement elle résultait plutôt de convenances fortuites que d’un plan prémédité » (I 37). Le père, ou plus souvent le couple formé par le père et le grand-père, est identifié au réel, tandis que la mère, ou plus exactement le couple formé par la mère et la grand-mère, gardent la Loi et détiennent la sphère symbolique. Il y a là, pour le narrateur, un scandale, un déplacement révoltant.

La scène originaire met en œuvre ce déplacement de la fonction du père. Soulignons qu’il ne s’agit pas essentiellement d’une carence, mais d’un glissement du symbolique vers le réel, glissement que la poétique même de La Recherche met en œuvre en rompant avec la mimésis pour entrer dans une économie de la superposition.

Or précisément la fiction de La Recherche projette sur ce père scandaleux une autre figure de la paternité, celle de Swann, père juif et mari cocu. « Un amour de Swann » est construit comme gradation dans la passion de Swann, du désir à la jalousie, de la jalousie pour Forcheville à l’horreur d’imaginer Odette avec des femmes, et plus précisément avec Mme Verdurin (I 354-361). Madame Verdurin, figure de l’innommable, est d’ailleurs une femme sans tête : elle se cache le visage dans les mains pour rire (I 202), pour masquer une mâchoire menaçant sans cesse de se décrocher (I 186), superposant l’écran de ses mains à cet abîme inquiétant qui livre comme un premier indice de sa sexualité cachée, avant que Swann pétrifié n’envisage Odette dans les bras de sa protectrice.

Cette scène fugitivement suggérée dans « Un amour de Swann » est représentée transposée dans « Combray » : M. Vinteuil le père, réduit à une photographie, c’est-à-dire, dans la représentation, à la dimension du réel, assiste pétrifié à la perversion homosexuelle de sa fille (I 157-161). La scène représente l’exclusion du père hors du couple symbiotique formé par les deux femmes.

Dans « Combray », Mlle Vinteuil, fillette naïve sous ses dehors pervers, ressuscite, supplée la mère morte dans le couple qu’elle forme avec sa partenaire. Dans « Un amour de Swann », Odette adopte une attitude nettement filiale face à l’autoritaire Mme Verdurin, avant de devenir essentiellement la mère de Gilberte. A chaque fois, le couple qui s’exhibe face au narrateur bouche bée, au spectateur douloureusement figé dans la passivité, face à Swann exclu du clan Verdurin comme le narrateur fut exclu du dîner de Combray, est un couple mère-fille qui renvoie au couple archétypal de La Recherche, formé par la mère et la grand-mère.

La scène originaire proustienne met donc en œuvre l’exclusion du père hors du couple formé par la mère et par la grand-mère : scène banale, dira-t-on, motif dont la simplicité aveuglante est occultée par les thèmes secondaires de l’homosexualité masculine et de la perversion.

Le couple de la scène originaire est fondamentalement le couple mère-fille, que le narrateur retrouve en Gilberte avec Mme Swann et que la grand-mère impose comme modèle littéraire par ses références constantes aux relations de Mme de Sévigné avec Mme de Grignan. Mme Verdurin, dont les prétentions à la culture caricaturent ce monde amélioré par l’art dont la grand-mère s’entoure, tient lieu de mère pour Odette, elle-même mère de Gilberte, qui a le même âge que le narrateur. Charlus est une autre transposition de la grand-mère. Son prénom est Palamède, dont le diminutif est « Mémé » ; la grand-mère, comme en écho, est appelée Mme Amédée, du prénom de son mari. Charlus est un Guermantes et le nom de Guermantes constitue un anagramme de grand-mère6. Le narrateur met d’autre part en évidence l’identité profonde des deux personnages lorsqu’il relate la visite de Charlus à la grand-mère à Balbec, dans la deuxième partie d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Charlus évoque avec elle Mme de Sévigné :

« Ma grand-mère était ravie d’entendre parler de ces Lettres exactement de la façon qu’elle eût fait. […] Elle trouvait à M. de Charlus des délicatesses, une sensibilité féminines. […] il avait dû subir l’influence profonde d’une femme, sa mère, ou plus tard sa fille s’il avait des enfants. » (II 121.)

Précisément parce qu’elle méconnaît l’explication la plus simple de cette féminité, l’homosexualité de Charlus, la grand-mère projette sur sa personne ce qui constitue, pour elle, sa vérité : l’appartenance fondamentale de Charlus à un couple mère-fille. Charlus délivre alors en retour le sens de cette vérité que la grand-mère laisse toujours voilée :

« Mme de Sévigné a été en somme moins à plaindre que d’autres. Elle a passé une grande partie de sa vie auprès de celle qu’elle aimait. » (II 122.)

Ce couple est bien un couple amoureux, comme le fait apparaître involontairement la mise au point maladroite de Mme de Villeparisis :

« — Tu oublies que ce n’était pas de l’amour, c’était de sa fille qu’il s’agissait.

— Ce que ressentait Mme de Sévigné pour sa fille peut prétendre beaucoup plus justement ressembler à la passion que Racine a dépeinte dans Andromaque ou dans Phèdre, que les banales relations que le jeune Sévigné avait avec ses maîtresses. »

Les exemples littéraires donnés par Charlus sont lourds de sens, non pour lui, mais pour le narrateur : la passion de Pyrrhus comme celle de Phèdre sont des passions interdites mettant en jeu des mères (Andromaque est la mère d’Astyanax, Phèdre est la marâtre d’Hippolyte) et excluant les pères (Hector, Thésée).

Le narrateur insiste lourdement, à la fin de Du côté de chez Swann, sur la signification des noms. Il y a là comme une invite à décrypter le nom de Swann. Swann est juif, comme était juive la mère de Proust, Jeanne Weil, dont le nom porte le W et le prénom la finale de Swann. Le père de Swann a vendu au grand-père du narrateur sa charge d’agent de change, la même charge que possédait le père de Jeanne Weil. Swann peut se lire enfin comme Ste-Anne barrée par le W juif : Anne est la mère de la Vierge, autre façon de désigner la grand-mère7. Swann n’évoque jamais sainte Anne, mais longuement les allégories de Giotto qui se trouvent à la chapelle Scrovegni à Padoue, que le narrateur ira visiter en compagnie de sa mère dans la troisième partie d’Albertine disparue (IV, 226-227). Or les allégories sont surmontées, dans la partie supérieure de la chapelle, du cycle de Joachim et d’Anne. La chapelle figure en quelque sorte dans l’espace la généalogie imaginaire du narrateur8 : En haut, Anne et Marie sont les projections sublimes de la grand-mère et de la mère ; Swann et Odette, le juif et la prostituée, en constituent la projection abjecte. Au milieu, la Passion du Christ sublime la passion masochiste du narrateur. En bas, les allégories figurent l’œuvre enfantée par le narrateur. Il y a d’abord la Charité, que « Combray » identifie à la fille de cuisine « plumant » dans la douleur des asperges roses (I 79) ; puis l’Envie, avec le serpent qui sort de sa bouche déformée comme celle de Mme Verdurin (I 80-81). Derrière les sublimes images de Giotto se profile la figuration du sadisme oral, qui détourne et répète la pétrification originelle du sujet.

On comprend mieux ainsi quel scandale inaugural recouvre la double injonction du père lors de la visite de Swann : le père demande à son fils de sortir du cercle formé par Swann et par la mère, puis littéralement de coucher avec la mère, c’est-à-dire d’accepter, puis de perpétrer l’inceste, après que sa nature permanente d’enfant « énervé », c’est-à-dire de fille, a été reconnue : comme dans la généalogie de la famille Swann, le couple mère/fille reproduit le couple grand-mère/mère.

La scène originaire renvoie certes à une situation banale, qui en soi ne comporte rien de pervers : le fils n’accepte pas de voir sa mère préférer sa grand-mère à son père. Mais cette scène est investie, imaginairement, d’une signification terrible : il y a un couple transgressif formé par la mère et par la grand-mère, que la fiction tantôt tournera en une image sublime, tantôt transposera en succédané horrifiant, en couple pervers, homosexuel, incestueux. Face à ce couple, le père demeure exclu et pétrifié, comme, lors du drame du coucher, lorsque le narrateur l’immobilise dans le geste de l’Abraham de Benozzo Gozzoli (I 36)9 : cette fonction du père exclu et pétrifié, assistant passivement au spectacle de la scène sado-masochiste qui se répète sans cesse devant lui est assumée, dans la fiction, par le narrateur. La première personne, la position du fils constituent un leurre qui vient faire écran à ce qui, plus que tout, demeure innommable : cette pétrification du père qui le déchoit de sa fonction symbolique et le ramène, l’identifie à la brutalité passive du réel.

La pétrification

Dès qu’un personnage fait l’objet d’une description, l’écriture cherche à le détacher des aléas du réel, soit en lui superposant une œuvre d’art à laquelle elle l’identifie, soit en le décrivant lui-même comme une peinture, un vitrail, une tapisserie imaginaires. Ainsi la duchesse de Guermantes apparaissant au narrateur dans l’église de Combray le déçoit d’abord parce que « je me la représentais avec les couleurs d’une tapisserie ou d’un vitrail, dans un autre siècle, d’une autre matière que le reste des personnes vivantes » (I 172).

Mais entre tous les supports artistiques convoqués, la statuaire occupe la première place10. À l’entrée de l’hôtel de Saint-Euverte où il vient passer la soirée, Swann « prit plaisir à voir » les grooms, puis les valets de pieds. Le narrateur rappelle alors « la disposition particulière qu’il avait toujours eue à chercher des analogies entre les êtres vivants et les portraits des musées […] ; c’est la vie mondaine tout entière, maintenant qu’il en était détaché, qui se présentait à lui comme une suite de tableaux » (I 217). La multitude de ce personnel inutile figure ici inconsciemment l’exclusion pétrifiante de la scène originaire, présentée comme une scène de meurtre : « À quelques pas, un grand gaillard en livrée rêvait, immobile, sculptural, inutile comme ce guerrier purement décoratif qu’on voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantegna, songer, appuyé sur son bouclier, tandis qu’on se précipite et qu’on s’égorge à côté de lui ; détaché du groupe de ses camarades qui s’empressaient autour de Swann, il semblait aussi résolu à se désintéresser de cette scène, qu’il suivait vaguement de ses yeux glauques et cruels, que si c’eût été le massacre des Innocents ou le martyre de saint Jacques. » (I 318.) Plus loin, le narrateur parle de « leur immobilité marmoréenne » (I 319) et compare un autre valet à « quelque précieuse effigie de Benvenuto Cellini » (I 320), Cellini dont il évoque ailleurs le Persée, qui brandit à Florence la tête de Méduse (I 442).

Dans le salon de Guermantes, le narrateur imagine toutes les femmes « comme des statuettes de Saxe » parmi lesquelles « les Guermantes restaient reconnaissables, faciles à discerner et à suivre, comme les filons dont la blondeur veine le jaspe et l’onyx, ou plutôt encore comme le souple ondoiement de cette chevelure de clarté dont les crins dépeignés courent, comme de flexibles rayons, dans les flancs de l’agate rousse » (II 730-731). L’évocation de la chevelure au moment où le narrateur compare les Guermantes à de la pierre suggère la présence sous-jacente du regard de Méduse.

Au début de Sodome et Gomorrhe, Charlus sortant de chez la marquise de Villeparisis, juste avant de rencontrer Jupien, était « pâle comme un marbre […] il semblait déjà sculpté, lui Palamède XV, dans la chapelle de Combray » (III 5). Charlus sculpté est pétrifié et, par la métaphore, mis à mort : celle que le narrateur nommait « la gardienne du tombeau » (voir infra), à la fois Guermantes et grand-mère, le guette sur le point de commettre avec Jupien l’acte interdit, qui lui-même ne fait que transposer la scène originaire.

Chaque caractère est à la fois sublimement idéalisé dans l’art (mais par là pétrifié, mortifié) et en même temps échappe toujours à cette stylisation réductrice, dont le « Bal de têtes », dans Le Temps retrouvé, révèle l’imposture (IV 499-510) : la caractérisation fixe les têtes, les positions sociales, les manières, que le temps transforme ensuite jusqu’à rendre les caractères méconnaissables.

Figure 1 : Heinz Held, Willy Fleckhaus derrière une sculpture d’Henry Moore, 1953, gélatine d’argent, 23,4x30 cm, Museum Ludwig, Cologne, réf ML/F 1988/60. En enserrant le regard du spectateur dans le creux formé par le bras de la statue, le photographe constitue l’écran en dispositif enveloppant, et non plus en dispositif de mise à distance. La scène est l’écran et l’écran est une statue de femme, au cœur de laquelle vient se figer l’œil du spectateur.

Cette tendance du caractère à la pétrification est thématisée dans la fiction par les manies de la grand-mère et de Swann, manies de collectionneurs qui superposent au monde et aux personnes réelles la familarité et la beauté rassurantes d’œuvres d’art censées leur équivaloir : la fille de cuisine est la Charité de Giotto (I 80), Odette est la Zephora de Botticelli (I 220). Or nous avons montré comment Swann constituait, sous les dehors rassurants du voisin de campagne dont on se moque, une projection de la grand-mère : si Swann tient le discours esthétique, c’est bien la grand-mère qui, d’anniversaires en fêtes, fournit le narrateur en images, peuplant son espace intime de caractères pétrifiés.

La pétrification est l’œuvre de la grand-mère, que le narrateur compare à une Méduse au moment où, pour la décongestionner, Cottard lui fait appliquer les sangsues :

« Quand, quelques heures après, j’entrai chez ma grand-mère, attachés à sa nuque, à ses tempes, à ses oreilles, les petits serpents noirs se tordaient dans sa chevelure ensanglantée, comme dans celle de Méduse. » (Le Côté de Guermantes, II, 1 ; III, 630.)

Elle-même se fige dans la maladie, devient statue, comme si sa puissance pétrifiante se retournait contre elle :

« Ses traits, comme dans des séances de modelage, semblaient s’appliquer, dans un effort qui la détournait de tout le reste, à se conformer à certain modèle que nous ne connaissions pas. Ce travail du statuaire touchait à sa fin et, si la figure de ma grand-mère avait diminué, elle avait également durci. Les veines qui la traversaient semblaient celles, non pas d’un marbre, mais d’une pierre plus rugueuse. Toujours penchée en avant par la difficulté de respirer en même temps que repliée sur elle-même par la fatigue, sa figure fruste, réduite, atrocement expressive, semblait, dans une sculpture primitive, presque préhistorique, la figure rude, violâtre, rousse, désespérée de quelque sauvage gardienne de tombeau. » (II 620.)

Mais cette fois la statue n’est pas le masque, l’écran-enveloppe qui dissimule la réalité de la personne derrière une apparence convenable, conventionnelle : tout au contraire la statue révèle, sous le visage aimant, familier, sublime de bonté, la vérité profonde de la grand-mère, entité archaïque qui provoqua jadis l’effroi de l’enfant en le privant de sa mère, qui le médusa face au couple horrible qu’elle formait avec la mère, qui pointa pour lui non le mouvement de la vie, mais l’exclusion et le tombeau.

Selon l’hypothèse freudienne, la tête de Méduse figure le sexe maternel, comme absence de pénis auréolée de poils-cheveux11. C’est cette absence qui pétrifie le jeune garçon : il se raidit alors, s’imagine figé dans la pierre, faisant ainsi de tout son corps un pénis en érection, pour conjurer la menace de castration qui l’angoisse. De la même façon, chez Proust, la pétrification des caractères rétablit la fonction du phallus, défaillante dans la personne : la féminité de Charlus, la vulgarité de Mme de Guermantes, la nullité des personnes rencontrées dans le monde sont compensées par leur sublime pétrification, qui tient lieu du phallus défaillant, et par leur idéalisation en œuvres d’art, qui rétablit sur le plan esthétique la valeur symbolique qui, dans le monde réel, leur fait défaut.

Toutes ces pétrifications, qui aboutissent au « Bal de têtes » du Temps retrouvé, ne font que répéter et transposer le premier face à face du narrateur et de sa grand-mère, par qui sa mère lui était ôtée, à lui comme à son père. Le narrateur manifeste l’angoisse de la castration par la disparition de son nom dans l’œuvre, compensée par la rêverie sur les noms, qui procède du même mouvement que la pétrification des caractères : le nom, le phallus, habitent alors les lieux, les paysages, les fleurs. Le sexe même de la grand-mère se végétalise en Verdurin.

L’enjeu de l’œuvre est la conjuration de cet interdit originel. Après avoir décrit la pétrification de sa grand-mère dans la douleur de l’agonie, le narrateur ajoute :

« Mais toute l’œuvre n’était pas accomplie. Ensuite il faudrait la briser, et puis, dans ce tombeau — qu’on avait si péniblement gardé, avec cette dure contraction — descendre. » (II 620.)

Briser la grand-mère et descendre en son tombeau, investir l’espace qu’elle a jalousement interdit, conjurer cet interdit et trouver, dans la mort, la vérité qu’il renferme : tel est l’enjeu de la scène proustienne.

Nous proposons maintenant d’en analyser un exemple.

II. La promenade des aubépines : nature de l’écran scénique proustien

Au commencement, les lilas, odeur et couleur de l’interdit

Le point de départ de la scène des aubépines est un rituel détourné : la promenade du côté de Méséglise évite habituellement le chemin qui longe la propriété de Swann « pour ne pas avoir l’air de regarder dans le parc […], mes parents n’allant plus à Tansonville depuis le mariage de Swann12 » (I 134).

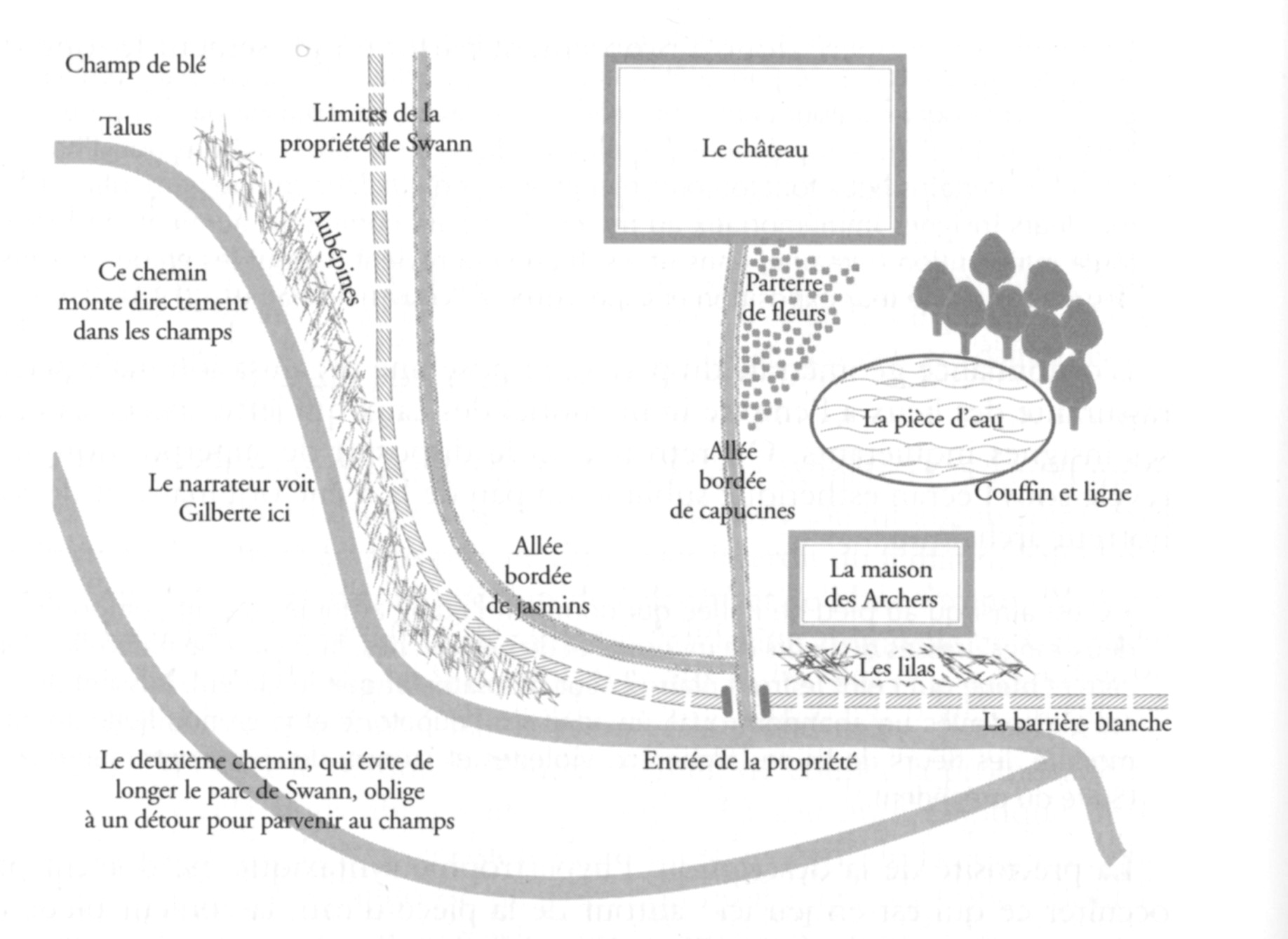

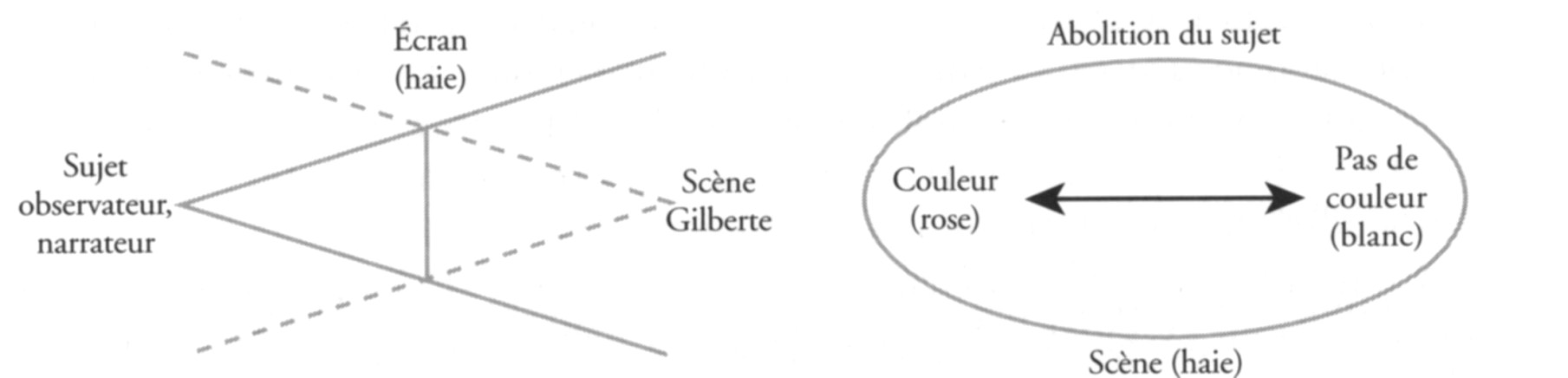

« Ne pas avoir l’air de regarder » : l’interdit du regard pose, face au narrateur, un espace irreprésentable et, de là, mystérieux, énigmatique. L’autre côté « du chemin qui longe sa clôture », derrière « la barrière blanche », est le lieu de l’énigme. Ainsi s’esquisse un dispositif géométral affrontant le regard voyeur du narrateur à l’espace interdit du côté de chez Swann :

Dans un premier temps, ce dispositif géométral demeure virtuel : le narrateur ne parvient jamais à se poster face à l’écran, que dans sa promenade il approche puis évite en prenant l’autre chemin : « au lieu de prendre le chemin qui longe sa clôture et qui monte directement aux champs, nous en prenions un autre qui y conduit aussi, mais obliquement, et nous faisait déboucher trop loin » (I 134).

Ainsi posé à distance, identifié à l’interdit, l’écran formé par la barrière prend une importance démesurée et se fétichise : la barrière est érotisée par ce qui en dépasse, l’odeur des lilas. Les fleurs de lilas, sont comparées à des nymphes, à ces vierges persanes que l’on nomme « houris » :

« Les Nymphes du printemps eussent semblé vulgaires, auprès de ces jeunes houris qui gardaient dans ce jardin français les tons vifs et purs des miniatures de la Perse. » (Ibid.)

Contournant l’interdit du regard, le paysage porte la représentation du féminin : puisque le narrateur est exclu du spectacle de Gilberte avec sa mère, il transpose ce spectacle interdit dans les lilas. Ces lilas, comparés à des miniatures, font tableau, marquant par là qu’ils ne constituent qu’une image de superposition, un écran esthétique posé sur un réel horrifiant.

Chaque élément du décor prend alors sens. Ainsi de ces lilas étrangement roses :

« Quelques-uns, à demi cachés par la petite maison en tuiles appelée maison des Archers, où logeait le gardien, dépassaient son pignon gothique de leur rose minaret. »

Le mur surmonté de frondaisons est un motif iconographique célèbre dans la peinture religieuse de la Renaissance, où il figure l’hortus conclusus, le jardin clos identifié au ventre de la Vierge et au mystère de l’Incarnation. Le lieu du mystère, avec son pignon gothique et ses minarets de fleurs, est ainsi indirectement assimilé à une église. L’espace de la scène est l’espace sacré du féminin, à la fois église et ventre virginal. Il est peuplé de minarets roses, représentations végétales du pénis qui manquera dans la vision finale, vers quoi tout l’épisode des aubépines est tendu.

L’odeur des lilas, la couleur mauve, quant à elles, ne sont pas sans évoquer la grand-mère13. Sur son lit d’agonie, « la sueur coulait sur son grand front mauve » (II 619). Le mauve est par ailleurs la couleur des Guermantes, que l’on reconnaît à « leur physique même, la couleur d’un rose spécial allant parfois jusqu’au violet, de leur chair » (II 730). La duchesse de Guermantes était d’ailleurs apparue d’abord au narrateur avec « une cravate mauve comme Mme Sazerat » (I 172), « sa cravate mauve, soyeuse et gonflée » (I 175) et ses yeux bleuissant « comme une pervenche impossible à cueillir » (ibid.). Quant au nom de Guermantes, il évoque « ce mauve si doux, trop brillant, trop neuf, dont se veloutait la cravate gonflée de la jeune duchesse, et, comme une pervenche incueilissable et refleurie, ses yeux ensoleillés d’un sourire bleu » (II 312). Le mauve de Guermantes est alors immédiatement associé à « l’air de Combray de cette année-là, de ce jour-là, mêlé d’une odeur d’aubépines » (ibid.)14. Est-il besoin d’insister sur la signification sexuelle de ce rose-mauve-violacé identifié à Guermantes, dont le nom est un « grand-mère » renversé ? La bonne odeur, la couleur délicate des lilas qui flottent au seuil de la scène des aubépines figurent de façon diffuse, atténuée, esthétique, la présence de ce sexe originel porteur d’effroi dont il s’agit, par la scène, par la vision affrontée, de conjurer la puissance castratrice. Plus loin, le narrateur dira des lilas qu’ils « effusaient […] les bulles délicates de leurs fleurs » mais que « leur mousse embaumée », en fanant, devenait « une écume creuse, sèche et sans parfum » (I 134) : l’effusion , la mousse, l’écume figurent de façon détournée un accouplement impossible et horrifiant.

La double barrière : fétichisation de l’écran

La scène des aubépines est déclenchée par la transgression de l’interdit qui frappe le parc de Swann. Cette transgression consiste un jour, pour les promeneurs, à emprunter, contre l’habitude, le chemin défendu :

« Un jour, mon grand-père dit à mon père : “Vous rappelez-vous que Swann a dit hier que comme sa femme et sa fille partaient pour Reims, il en profiterait pour aller passer vingt-quatre heures à Paris ? Nous pourrions longer le parc, puisque ces dames ne sont pas là, cela nous abrègerait d’autant.” » (I 134.)

C’est avec son père et son grand-père, alors que la mère et la grand-mère disparaissent du texte (absentes ou présentes, elles n’y jouent aucun rôle), que le narrateur s’aventure au plus près de cet espace interdit du féminin, habité par les fantômes fascinants mais inquiétants de Gilberte et de Mme Swann. Pénétrer l’espace interdit du féminin, c’est conjurer l’exclusion originelle et accomplir l’injonction du père15, ou plutôt du couple formé par le père et le grand-père16, en symétrie du couple formé par la mère et la grand-mère. Il s’agit, dit le grand-père, d’éviter le détour de l’autre chemin, de couper la promenade au plus court : « cela nous abrègerait d’autant ». La tournure elliptique de la phrase dit assez que la transgression s’effectuera au péril de la coupure, que c’est bien de conjurer l’angoisse de castration qu’il s’agit, castration dont la formule affleure comme par mégarde dans la bouche du grand-père.

Le grand-père évoque alors une autre promenade, qui vient se superposer à celle-ci, la promenade qu’il fit avec le père de Swann le jour de la mort de sa femme. Oubliant un instant son chagrin, le vieux Swann s’était tout à coup exclamé :

« “Ah ! mon vieil ami, quel bonheur de se promener ensemble par ce beau temps. Vous ne trouvez pas ça joli tous ces arbres, ces aubépines et mon étang dont vous ne m’avez jamais félicité ? Vous avez l’air comme un bonnet de nuit. Sentez-vous ce petit vent ? Ah ! on a beau dire, la vie a du bon tout de même, mon cher Amédée !” Brusquement le souvenir de sa femme morte lui revint… » (I 15).

La scène des aubépines répète donc en quelque sorte un sacrilège antérieur : la jouissance du père de Swann à se promener avec son ami profane le souvenir de sa femme, mais en même temps conjure le glissement vers la mort.

La superposition des deux scènes se répercute aussitôt dans la description du parc : à l’arrangement pimpant et coloré de l’allée aux capucines, à l’opposition tranchée du soleil de l’allée et de l’ombre des arbres, du terrain qui monte à gauche et du terrain plat à droite, à ce travail de géométralisation de l’espace, de rationalisation et de maîtrise de la nature entrepris par le père de Swann, s’opposent les indices d’une organisation plus ancienne de l’espace, où régnaient l’eau et les couleurs bleues et violettes :

« Devant nous, une allée bordée de capucines montait en plein soleil vers le château. A droite, au contraire, le parc s’étendait en terrain plat. Obscurcie par l’ombre des grands arbres qui l’entouraient, une pièce d’eau avait été creusée par les parents de Swann ; mais dans ses créations les plus factices, c’est sur la nature que l’homme travaille ; certains lieux font toujours régner autour d’eux leur empire particulier, arborent leurs insignes immémoriaux au milieu d’un parc comme ils auraient fait loin de toute intervention humaine, dans une solitude qui revient partout les entourer, surgie des nécessités de leur exposition et superposée à l’œuvre humaine. » (I 134-135.)

L’ordonnance géométrale du parc superpose une organisation maîtrisée et rassurante des lieux à l’empire immémorial des eaux qui jette encore çà et là ses insignes inquiétants. On retrouve ici le dispositif de superposition, qui révèle sous l’écran esthétique sublime un pan de la scène originaire et de son horreur archaïque :

« C’est ainsi qu’au pied de l’allée qui dominait l’étang artificiel, s’était composée sur deux rangs, tressés de myosotis et de pervenches, la couronne naturelle, délicate et bleue qui ceint le front clair-obscur des eaux, et que le glaïeul, laissant fléchir ses glaives avec un abandon royal, étendait sur l’eupatoire et la grenouillette au pied mouillé, les fleurs de lis en lambeaux, violettes et jaunes, de son sceptre lacustre. » (Suite du précédent.)

La préciosité de la description, l’hypertrophie syntaxique, ne doivent pas occulter ce qui est en jeu ici : autour de la pièce d’eau, la couleur bleue et violette, qui, par le biais des lilas, défendait déjà l’accès au lieu interdit, fait retour. Il s’agit bien de cette même couleur qui était le signe de Guermantes et, au-delà, de la grand-mère. Nous retrouvons la pervenche et les insignes de la royauté, royauté chevaleresque des princes médiévaux, royauté étrangement inquiétante, à la fois familière et menaçante, de la grand-mère, qui défend l’espace interdit de la scène originaire.

La description du dispositif végétal conjure l’interdit. Elle précède immédiatement l’expression du désir du narrateur : avoir « la chance terrible » de « voir apparaître dans cette allée » Gilberte, c’est-à-dire de faire ressurgir le féminin de derrière l’écran-écrin du jardin.

Il y a bien-sûr un décalage entre ce qui est explicitement visé par l’interdit, le mariage de Swann, c’est-à-dire la mère de Gilberte, Odette, dont les origines et les mœurs font scandale, et le désir du narrateur, qui vise Gilberte, ou plus exactement de faire « apparaître Mlle Swann avec son père » (I 135). Or la mère du narrateur dissocie sans ambiguïté Gilberte et Swann de l’ostracisme qui vise Odette, en cherchant ostensiblement à demander à Swann des nouvelles de sa fille (I 22-23 et 24). Le désir de Gilberte n’est donc pas explicitement le désir interdit ; c’est le couple formé par Gilberte et sa mère qui est frappé d’interdit, de la même manière que, dans le drame du coucher, le couple formé par la mère et la grand-mère porte l’interdit17, jusqu’au retournement ultime de la situation, sur l’injonction du père. On pourrait voir Swann avec sa fille ; ce serait là une médiation acceptable du point de vue des convenances mondaines ; ce qui est innommable, interdit, c’est le couple mère-fille.

Ce décalage symbolique est traduit spatialement dans le dispositif de la scène : le narrateur marche le long de l’écran, qui change plusieurs fois de nature.

Tout d’abord l’interdit est matérialisé par la barrière blanche surmontée de lilas, avant la porte d’entrée du parc.

Puis le passage le long de la porte du parc, qui n’est pas explicitement mentionnée dans la version définitive du texte18, mais que l’on déduit de la vision de l’allée aux capucines, marque le début de la transgression de l’interdit et le passage de la vision du terrain plat, aménagé et domestiqué, à la vision du terrain en pente, plus fruste, plus brut.

Enfin, la haie d’aubépine constitue le troisième écran, dans la partie montante du chemin, entre le narrateur et Gilberte, avant que le chemin ne s’écarte des limites de la propriété.

La promenade opère donc à proprement parler un glissement le long de trois dispositifs. A chacune de ces étapes, on voit apparaître en fait deux écrans : c’est d’abord le deuxième chemin, qui instaure une première séparation avant celle que délimite la barrière blanche surmontée de lilas ; puis c’est la porte du parc, qui précède la dénivellation et, de là, la coupure marquée par l’allée aux capucines ; enfin, la haie d’aubépines est redoublée, à l’intérieur du parc, par l’allée de jasmins. A chaque fois, un premier écran d’interposition, qui déclenche la cristallisation optique selon le dispositif albertien classique, conduit à un second écran de projection, écran-écrin, support du réel sur lequel vient se déposer l’image : les lilas sur le pignon gothique, les iris d’eau19 sur le contrefort de l’allée, Gilberte entre les jasmins.

La vision déclenchée par l’interposition d’un premier écran conduit donc à un second écran. Peut-être est-ce là une façon de définir le fétichisme, qui hante La Recherche comme toutes les autres déclinaisons de la perversion, et notamment le sadisme et le masochisme. Selon l’hypothèse freudienne, le fétichisme naît d’un regard arrêté, n’osant pas affronter sous la robe, au-dessus des pieds de la mère, la rencontre avec son sexe20. Le second écran fixe cet arrêt du regard : il ne s’agit plus là d’un interdit à conjurer (modélisé par le premier écran), mais d’une fusion, ou plus exactement d’une superposition entre l’objet de la recherche de la vérité, ce sexe interdit, et la limite à laquelle le regard s’est arrêté, avant de rencontrer l’objet. En un mot, la transgression ne se fait qu’à moitié, le regard s’arrête en route, l’injonction œdipienne du père21 est abandonnée à mi-parcours.

Le fléchissement fétichiste du dispositif scénique conduit à une érotisation de l’écran : l’écran devient l’objet du désir et contient l’énigme du lieu, qui est l’énigme du féminin.

Les trois temps de la cristallisation

Voici donc les promeneurs engagés dans le chemin interdit et passant devant la porte d’entrée du parc de Swann. Les femmes que l’on ne doit pas voir sont censées être absentes, mais le narrateur espère bien voir Gilberte. Le dispositif est donc posé, en attente de la cristallisation qui va déclencher la scène proprement dite.

Cette cristallisation s’opère (ou plutôt se décompose, se difracte) en trois temps : c’est d’abord l’apparition de la ligne, abandonnée sur la pièce d’eau comme un « signe » de la « présence possible » de Gilberte (I 135) ; puis vient la révélation de l’épine rose parmi les aubépines (I 137) ; enfin Gilberte elle-même apparaît (I 139). Chacun de ces temps est marqué, dans le flux verbal du discours proustien, par un arrêt : « tout d’un coup », « alors », « tout à coup ».

Premier signe : « Un couffin oublié à côté d’une ligne »

La canne à pêche qui apparaît d’abord au narrateur, sans pêcheur, dans un lieu vide22, amorce la cristallisation. Elle est l’objet frappé d’indétermination, la chose qui renvoie à la fois à l’aléa du réel (le poisson mord ou ne mord pas, c’est ou ce n’est pas une preuve de la présence de Gilberte) et à l’enjeu symbolique de la scène :

« Aussi, quand tout d’un coup, j’aperçus sur l’herbe, comme un signe de sa présence possible, un couffin oublié à côté d’une ligne dont le bouchon flottait sur l’eau, je m’empressai de détourner d’un autre côté, les regards de mon père et de mon grand-père. » (I 135.)

La ligne indique que quelque chose est à saisir, qu’il s’agira, dans cette scène, de s’en emparer, à l’écart du père, après l’avoir expulsé : le flotteur « paraissait prêt à plonger et déjà je me demandais si […] je n’avais pas le devoir de faire prévenir Mlle Swann que le poisson mordait » (I 136). Ça mord, il y a cristallisation, mais cristallisation de quoi ? Quelque chose se précipite, tout en demeurant vague ; quelque chose, qui est de l’ordre de la révélation, advient sans qu’on sache quoi.

On a vu que la pièce d’eau, avec ses « glaïeuls » violets, était le lieu de la grand-mère. Près de la ligne, et signalé même avant elle, se trouve un couffin, c’est-à-dire un panier d’osier à couvercle pour y déposer les prises de pêche. Dans un autre contexte, le couffin désignerait aussi bien un berceau à anses servant à transporter les nourrissons. Symboliquement, le poisson doit sortir de l’étang grand-maternel pour entrer dans le couffin filial ; le couffin et la ligne figurent, dans le vague d’un espace apparemment vide, désémiotisé, la vision du couple mère-fille interdit.

Un deuxième indice : le bourdonnement des aubépines

Comme face aux lilas, qu’il a trouvés défleuris, le narrateur esquive une seconde fois cette rencontre et poursuit son chemin. Mais l’esquive ne fait que l’engager plus près encore sur le chemin qui conduit vers la vision interdite :

« il me fallut rejoindre en courant mon père et mon grand-père qui m’appelaient, étonnés que je ne les eusse pas suivis dans le petit chemin qui monte vers les champs et où ils s’étient engagés. Je le trouvai tout bourdonnant de l’odeur des aubépines » (I 136.)

Il convient, à ce stade de l’analyse, d’insister sur la permanence, chez Proust, d’une tradition séculaire du dispositif scénique : l’approche du parc où se trouve la femme aimée, sa rencontre, non dans le château inaccessible, mais à la bordure de la propriété, rappelle les dispositifs imaginés par Mme de Lafayette pour la scène de l’aveu, puis pour la scène de la canne des Indes, qui mettent face à face le duc de Nemours et Mme de Clèves à Coulommier. L’espace de la scène est disposé à la limite, mais à l’écart du chemin23, marquant ainsi la transgression qui s’opère de la logique discursive du texte à la logique iconique, de la narration à la scène.

De la même façon que la première infraction à l’itinéraire habituel de la promenade revenait à l’initiative du père et du grand-père, c’est encore à leur appel que le narrateur s’engage vers les aubépines. Attardé un moment devant l’entrée qui mène au château, le jeune homme les rattrape, mais surtout il revient au cheminement ordinaire de la promenade, il se hâte vers le dépassement du parc de Swann : il s’agit de quitter au plus vite la partie transgressive du parcours, de retrouver, à partir du talus en haut de la côte, le long des champs, le second chemin, le chemin habituel des promenades du côté de Méséglise.

C’est donc au moment même de ce rattrapage du rituel que la transgression ultime s’accomplit, que s’ouvre la parenthèse symbolique de la scène : de même, c’est alors que Nemours égaré à la chasse cherche à retrouver son chemin qu’il tombe sur l’allée du parc de Coulommiers, puis sur la scène de l’aveu.

« Je le trouvai tout bourdonnant de l’odeur des aubépines » : Le chemin est envahi de bourdons, attirés par le pollen des aubépines fleuries. Dans le préambule de Sodome et Gommorrhe, le narrateur donnera une signification précise à ce bourdonnement, superposant le manège du bourdon autour de l’orchidée de la duchesse de Guermantes à celui de Charlus autour de Jupien (III 6). La scène de sodomie que surprend alors le narrateur est par ailleurs doublement reliée au couple mère-fille horrifiant, si l’on se rappelle que Charlus est une projection de la grand-mère et que l’orchidée, sous l’espèce du catleya, désigne le sexe d’Odette dans « Un amour de Swann » (I 218, 228, 230).

La contemplation de la haie d’aubépines est caractéristique d’un dispositif d’écran fétichisé. Il ne s’agit pas de voir derrière la haie, mais de déchiffrer le sens de la haie : la haie, l’écran devient l’espace donné à voir pour délivrer un sens.

L’écran comme tabernacle : évitement de la vérité

Le travail métaphorique du texte devient, dans ce passage, intense : la haie est identifiée à une église, avec ses « chapelles », son « reposoir », son « autel de la Vierge », sa « verrière » de vitrail et même sa « rampe de jubé ». L’identification est motivée par l’époque de la scène, le « mois de Marie » évoqué plus haut, avec ses visites du samedi à l’église décorée de branches d’aubépines (I 110-111). Plus profondément, Proust retrouve ici le dispositif archaïque de l’image chrétienne, identifiée au tabernacle pour conjurer l’interdit biblique de la représentation. La haie est un tabernacle, à la fois église, ventre de la Vierge où s’accomplit le mystère de l’Incarnation et voile posé sur une vérité innommable.

La vérité est là et, dans le même temps, elle demeure invisible :

« Mais j’avais beau rester devant les aubépines à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu’elle devait en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m’unir au rythme qui jetait leurs fleurs, ici et là, avec une allégresse juvénile et à des intervalles inattendus comme certains intervalles musicaux, elles m’offraient indéfiniment le même charme avec une profusion inépuisable, mais sans me laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu’on rejoue cent fois de suite sans descendre plus avant dans leur secret. » (I 136.)

Le dispositif si longuement, si minutieusement posé s’avère un leurre, se dissout au moment où la cristallisation devrait déclencher son accomplissement théâtral, scénique. Seul l’écran est visible, il n’y a pas de révélation, la vérité est soustraite à la perception. Rien ne sourd du tabernacle que le narrateur a disposé devant lui.

Le charme des aubépines est comparé au charme d’un chant répétitif et sans profondeur. Plus loin, l’épine rose sera comparée à « une jeune fille en robe de fête au milieu de personnes en négligé » (I 138) ; plus haut, le blanc des pétales était identifié à la « blanche chair des fraisiers » (I 136) : c’est dire indirectement que les aubépines sont des jeunes filles en fleur24, nues et fascinantes par leur chant. Ajoutons le motif liminaire du poisson qui mord dans la pièce d’eau : sans être pleinement formulée, l’image affleure ici des sirènes, ces sirènes par qui Armide endort Renaud dans La Jérusalem délivrée (XIV 59-65), et qui cherchent à arrêter Charles et Ubalde dans leur quête, à les empêcher de pénétrer le jardin d’Armide (XV 58-66).

Quelque chose, dans le texte, patine, refuse d’aller plus avant dans la quête. « Je me détournais d’elles un moment » : le narrateur hésite, biaise ; il court jusqu’au talus ; jusqu’au dernier moment, il cherche à éviter le face à face avec cette vérité dont la scène est porteuse, avec la vision originelle du couple symbiotique féminin. Au-delà de la configuration perverse de l’imaginaire proustien, cet évitement face au questionnement fondamental, face à l’interrogation du féminin à laquelle confronte le dispositif scénique, rejoint les structures les plus profondes de notre culture romanesque : le trouble du narrateur, sa course vers le talus répètent le trouble de Perceval face au Graal, son évitement de la question. Le caractère fondamentalement déceptif de la scène romanesque, qui annonce d’abord une révélation qu’elle évite ensuite, se ramène toujours à ce regard détourné, à cette question tue : en exacerbant le principe de plaisir, la scène le dénude, et dévoile au delà ce désir honteux, irrépressible, de faire marche-arrière, de revenir à l’état antérieur, désir que Freud désigne comme « pulsion de mort » dans Au-delà du principe de plaisir.

L’art et le réel : détournement de l’image chrétienne

Incapable d’approfondir le sens de ce qui se révèle confusément dans la haie d’aubépines, le narrateur court donc jusqu’au talus qui mène aux champs de blé, puis revient sur ses pas dans l’espoir de mieux comprendre. Il y a là comme une mise à l’épreuve de l’interdit fétichiste, la course vers l’ouverture au réel, « l’immense étendue où déferlent les blés » (I 137), devant permettre, au moment du retour aux aubépines, de percer l’écran des projections imaginaires pour découvrir la profondeur de la vérité. Deux espaces s’opposent alors, l’espace vague des champs, espace du réel où rien n’est à voir que l’immensité de l’incirconscrit, et l’espace restreint des aubépines, espace quadrillé à la manière d’une verrière, marqué par la clôture et le mystère : c’est l’espace restreint de la scène proprement dite. Nous retrouvons ainsi la configuration spatiale des tableaux de la peinture d’histoire classique.

Mais paradoxalement, le cheminement vers l’espace vague est comparé à l’entrée dans le « panneau » d’une tapisserie dont le talus est la « bordure » :

« Je poursuivais jusque sur le talus qui, derrière la haie, montait en pente raide vers les champs, quelque coquelicot perdu, quelques bluets restés paresseusement en arrière, qui le décoraient çà et là de leurs fleurs comme la bordure d’une tapisserie où apparaît clairsemé le motif agreste qui triomphera sur le panneau » (I 137).

Il y a là à première vue comme une incohérence, car ce qui fait tableau et devrait constituer le centre du panneau, ce sont les aubépines et le secret qui doit surgir au delà, non le champ qui se trouve au bout du chemin. La mention « derrière la haie » est ambiguë : Le narrateur joue sur la topographie, superposant par anticipation ce qui va surgir dans un second temps derrière la haie sur le côté du chemin, dans le parc de Swann, et ce qui se manifeste maintenant derrière la haie au bout du chemin, derrière le talus (voir la Figure 3).

Le champ préfigure Gilberte. Les deux images confrontent deux visions de « derrière la haie ». Ainsi se trouvent non plus juxtaposés, mais superposés l’espace vague du champ et l’espace restreint de la scène où apparaîtra Gilberte. L’écriture, le va-et-vient du narrateur le long du chemin abolissent la différenciation du Réel (le champ) et du Symbolique (Gilberte), ou, autrement dit, du référent (le lieu de la promenade) et du signifié (la révélation contenue dans les aubépines).

C’est d’abord le Réel qui fait tableau. Il est comparé à une tapisserie à la bordure de laquelle le narrateur s’arrête, n’osant en affronter le contenu. Il faut dire que cet espace est gardé par un bien inquiétant coquelicot :

« la vue d’un seul coquelicot hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le cœur, comme au voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un calfat, et s’écrie, avant de l’avoir encore vue : “La Mer !” » (I 137.)

Lorsque la fleur du coquelicot éclot, les deux sépales du bouton, dont le duvet noir est caractéristique, ne tombent pas toujours, et demeurent parfois attachés au-dessous. C’est à eux que Proust fait allusion lorsqu’il décrit la « bouée graisseuse et noire ». Que vient faire ici ce coquelicot, et pourquoi ces métaphores marines ? Dans les premières versions de la scène, c’est Gilberte dans sa capote rose qui amenait l’image : « je voyais au loin la petite voile entre les arbres, comme dans ces paysages de Hollande sur un canal invisible, la petite voile rose qui diminuait à l’horizon » (I 808). Lorsque, dans les versions ultérieures la capote disparaît, la métaphore de la barque subsiste, transposée sur le coquelicot : l’image ne désigne plus la disparition, mais au contraire préfigure l’apparition de Gilberte. Il faut donc superposer, recouvrant Gilberte, lui faisant en quelque sorte écran, la capote et l’épine roses, la voile de la barque, le coquelicot. L’exclamation « La Mer ! » doit se lire aussi comme face à face avec la mère, que symbolise Gilberte ; cette vision étrange une fois de plus est celle du sexe maternel auréolé de poils (la « bouée graisseuse et noire »), sexe apotropaïque qui défend, sur le talus, l’accès à l’immensité du lieu interdit.

Le travail métaphorique va dès lors consister à conjurer cette immensité, à ramener cet au-delà terrifiant à l’en deçà d’une métaphore circonscrite, fétichisée. L’immensité du ciel et du champ devient panneau de tapisserie, l’incirconscrit, qui est la formule théologique de Dieu avant l’Incarnation, est circonscrit, délimité par la métaphore artistique. Tous les éléments de la structure archaïque de l’image chrétienne sont ici présents : l’espace scénique, identifié au tabernacle, la seule œuvre d’art figuratif permise dans le Pentateuque ; les aubépines, comparées à un autel de la Vierge, et désignant par là le mystère de l’Incarnation ; le geste enfin du narrateur, qui se détourne, puis fait un écran de sa main, comme les apôtres devant la transfiguration du Christ, comme Moïse devant le buisson ardent, comme les Bergers devant l’étoile de la nativité25 :

« Puis je revenais devant les aubépines comme devant ces chefs-d’œuvre dont on croit qu’on saura mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder, mais j’avais beau me faire un écran de mes mains pour n’avoir qu’elles sous les yeux, le sentiment qu’elles éveillaient en moi restait obscur et vague, cherchant en vain à se dégager, à venir adhérer à leurs fleurs. » (I 137.)

Mais l’écran de la main n’a plus ici la fonction chrétienne de délimitation, de protection face à une image quasiment impossible à voir, quasiment identifiée à l’imago Dei insoutenable pour l’œil de l’homme. L’écran au contraire abolit la distance et les lieux, attache le sujet regardant à l’objet regardé : il fait « adhérer » le narrateur aux aubépines.

Ce motif de l’adhésion charnelle sera repris dans À l’ombre des jeunes filles en fleur, pour évoquer le baiser de la grand-mère dans la chambre d’hôtel de Balbec :

« je me jetai dans les bras de ma grand-mère et je suspendis mes lèvres à sa figure comme si j’accédais ainsi à ce cœur immense qu’elle m’ouvrait. Quand j’avais ainsi ma bouche collée à ses joues, à son front, j’y puisais quelque chose de si bienfaisant, de si nourricier, que je gardais l’immobilité, le sérieux, la tranquille avidité d’un enfant qui tète. » (II 28.)

L’immensité du champ superposée à la chair blanche de fraisier qu’évoquent les aubépines conjoignent les deux faces sublimes de la grand-mère, le cœur immense et la chair nourricière, offertes enfin sans partage à l’enfant pendant le séjour de Balbec, séjour bienheureux d’où la fille (la mère du narrateur) est exclue.

L’adhésion aux fleurs d’aubépines vient conjurer la scène originaire, et les mains en écran, en isolant les fleurs blanches, en donnant au narrateur l’illusion qu’il ne les a que pour lui, accomplissent le geste tant désiré de séparation du couple horrifiant formé par la grand-mère et la mère.

III. La scène des aubépines : de l’écran au punctum

La liaison indicielle

La mère (la fille) fait alors retour, d’abord comme épine rose, puis avec l’apparition de Gilberte. L’émergence de la couleur dans le blanc des fleurs déclenche le processus. Alors la configuration du dispositif scénique se modifie radicalement : le modèle n’est plus celui de l’intersecteur albertien, identifié à la coupure sémiotique (je regarde, je désire ceci, cela…), mais de la différenciation colorée à l’intérieur d’une surface (il y a une épine rose parmi des aubépines). La généralisation des phénomènes d’indicialité fait passer d’un système de découpes et de traits à un système de surimpositions et d’impressions. Le sens n’est plus produit par la coupure, mais par la liaison :

Le grand-père du narrateur, qui était déjà à l’origine de la transgression constitutive de la scène, intervient ici encore pour pointer l’épine rose entre les robes blanches, ce phallus imaginaire de la mère sur l’absence duquel se bâtit le fétichisme :

« “Toi qui aimes les aubépines, regarde un peu cette épine rose ; est-elle jolie !” En effet, c’était une épine, mais rose, plus belle encore que les blanches. » (I 137.)

La notation de la couleur parmi les aubépines, l’épine rose au milieu des épines blanches, déclenche la révélation et cristallise le sens. Cette révélation a lieu au moment où les promeneurs quittent les limites de la propriété de Swann. Elle consiste à faire revenir la scène originaire un instant conjurée, c’est-à-dire qu’elle apaise la tension provoquée par la transgression du père et du grand-père, qu’elle ramène à un état antérieur : la révélation manifeste, au delà du principe de plaisir, la pulsion de mort que recouvre toujours la recherche de la vérité.

Avant cette irruption de la couleur, le narrateur a pris soin, par son va-et-vient du chemin bordant le parc de Swann au talus ouvrant sur les champs de blé, d’opérer un cadrage, de transformer la première perception, vague, insignifiante, décevante, en face à face avec un « panneau » circonscrit de « bordures ».

La haie, le talus, puis à nouveau la haie… cette insistance du parcours de l’une à l’autre constitue la perception en une sorte d’immensité cadrée, à la manière du cadrage qui transforme l’indicialité vague dont est dotée la pellicule sensible en dispositif signifiant de l’impression photographique.

De l’indice à la chair : biscuit et rosette

Mais le dispositif proustien dépasse cette première modélisation photographique : ce n’est pas le cadrage, c’est, dans le cadre, l’irruption de la couleur qui fait sens. La couleur donne un prix, puis un goût, enfin une figure de femme à l’image. La couleur est la forme nouvelle du signifiant : ni langage, ni figure, elle ne relève ni du trait que l’on profère, ni du trait que l’on dessine.

La couleur fournit la révélation de la chair : tel est le sens du rose26. La chair se manifeste d’abord par la jouissance du goût.

« car les fleurs […] étaient “en couleur”, par conséquent d’une qualité supérieure selon l’esthétique de Combray, si l’on en jugeait par l’échelle des prix dans le “magasin” de la Place, ou chez Camus où étaient plus chers ceux des biscuits qui étaient roses. Moi-même j’appréciais plus le fromage à la crème rose, celui où l’on m’avait permis d’écraser des fraises. » (I 137-138.)

L’épine rose évoque les biscuits roses du magasin de Combray, le fromage blanc avec ses fraises écrasées, évocations apparemment candides de l’enfance où viennent se superposer les images perverses de la jouissance masochiste qui, dans la flagellation par exemple27, colore la « blanche chair de fleur de fraisier » en un rose où le biscuit, la fraise28, figurent indirectement le sexe.

La révélation que la couleur apporte au narrateur décline toutes les possibilités du sexe : aux plaisirs de l’oralité que figure la « gourmandise » enfantine face à ces « teintes de chose mangeable » succède l’image ambiguë d’un « reposoir » sur lequel s’épanouissent les « rosettes » des fleurs :

« ce n’était pas facticement, par un artifice de fabrication humaine, qu’était traduite l’intention de festivité dans les fleurs, mais […] c’était la nature qui, spontanément, l’avait exprimée avec la naïveté d’une commerçante de village travaillant pour un reposoir, en surchargeant l’arbuste de ces rosettes d’un ton trop tendre et d’un pompadour provincial. » (I 138.)

La naïveté puis la solennité religieuse de ces tableaux virginaux est insidieusement profanée par le détournement possible de l’image en scène perverse de fellation (manger le biscuit rose) et de sodomie (offrir sa rosette sur le reposoir)29.

L’aboutissement de cette révélation par la couleur est l’identification de la fleur à la jeune fille, le passage du rose de la chair offerte au plaisir oral, puis anal, au face à face avec la « jeune fille en robe de fête au milieu de personnes en négligé ». Mais cet aboutissement volontaire est insidieusement désamorcé, bloqué par le glissement, la récession fétichiste du rose de la chair au rose du vêtement30.

La scène interdite offrant au narrateur la vision des femmes qu’il ne doit pas fréquenter, et la scène originaire, horrifiante, que recouvre cette scène interdite31, sont transposées et identifiées à la robe rose au milieu des robes blanches des messes de mai. Tout le paragraphe s’ordonne comme une montée et une prolifération de l’image ; il est tendu vers la révélation qu’annonçait l’exclamation du grand-père, l’annonce exaltée du passage du blanc à la couleur. Les derniers mots du paragraphe constituent, dans cette perspective, le trait qui parachève et fixe la cristallisation :

« tel brillait en souriant dans sa fraîche toilette rose, l’arbuste catholique et délicieux » (I 138).

Ici se décide et s’accomplit le morceau de bravoure sur les aubépines. Le jeu des deux adjectifs est révélateur : « catholique » entérine la solennité et la puissance symbolique de l’objet à partir duquel s’ordonne le dispositif scénique ; mais « délicieux », tout en équilibrant rythmiquement la coda, en ménageant la retombée du trait, contredit cette solennité et rappelle en dernier ressort que l’enjeu profond de la scène n’est pas le rituel, la performance symbolique de la fête religieuse, mais la profanation de ce rituel par l’expression des délices, par la représentation souterraine des jouissances perverses, qui elles-mêmes servent d’écran à la scène originaire irreprésentable qu’il s’agit de conjurer.

De la chair à la mort : le petit pan de mur jaune

La révélation par la couleur préfigure une révélation ultérieure, plus tragique ; celle du petit pan de mur jaune qui, au cours d’une « exposition hollandaise », confronte dans La Prisonnière l’écrivain Bergotte à sa propre mort. Contemplant la Vue de Delft de Vermeer, un tableau que pourtant il connaît bien, Bergotte y remarque de nouveaux détails :

« il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient ; il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu’il veut saisir, au précieux petit pan de mur. “C’est ainsi que j’aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune.” » (La Prisonnière, III 692.)

La révélation de la couleur met en fait en évidence une dépression du sens ; elle fait retour sur Bergotte comme sympôme d’une matière qui manque à ses livres « trop secs ». Mais la matière n’a rien à voir avec l’histoire, ni même avec le déroulement discursif du texte. La couleur révèle de la matière, du quelque chose, qui est irréductible à la stricte textualité.

De même que l’épine rose est identifiée presque aussitôt à « une de ces teintes de chose mangeable », le pan de mur jaune est disposé par le texte face à l’indigestion de pommes de terre qui terrasse Bergotte devant le tableau : « C’est une simple indigestion que m’ont donnée ces pommes de terre pas assez cuites », essaye-t-il alors, en vain, de se rassurer.

Matière jaune contre matière jaune, la révélation esthétique du petit pan de mur constitue l’objet scénique en « chose mangeable ». Le plaisir oral est le symptôme de la cristallisation scénique, c’est-à-dire du basculement du texte vers un dispositif spatial où « quelque chose » vient faire sens.

Mais le sens oscille toujours entre sublimation et profanation : d’un côté le pan de mur hausse la vérité de l’art au niveau de la quintessence abstraite de ce qui tout à la fois dépasse et précède toute figuration ; d’un autre côté, les pommes de terre ramènent la vérité à la défécation et à la mort. Or le sens est l’objet du désir qu’actualise la scène proustienne : toujours il s’agit de dégager le sens de la sensation, ou plus exactement de réduire l’indétermination vague de la sensation à la fixation rassurante d’un sens. Une telle réduction n’équivaut à rien d’autre qu’à fétichiser le réel. Si elle emprunte contradictoirement les deux voies de la sublimation et de la profanation, c’est que ces deux voies correspondent à la nature double, ambivalente du fétichisme, à la fois voie idéalisante de la pulsion scopique arrêtée devant le sexe voilé de la mère et voie profanatrice du sadisme anal identifiant l’objet du désir à l’odeur, à la forme informe de l’excrément32.

L’apparition de Gilberte

Derrière la haie d’aubépines, l’allée du parc, sur laquelle apparaîtra Gilberte, est traversée par un tuyau d’arrosage percé, dont les fins jets d’eau reproduisent l’écran translucide des branches d’aubépines.

« La haie laissait voir à l’intérieur du parc une allée bordée de jasmins, de pensées et de verveines entre lesquelles des giroflées ouvraient leur bourse fraîche, du rose odorant et passé d’un cuir ancien de Cordoue, tandis que sur le gravier un long tuyau d’arrosage peint en vert, déroulant ses circuits, dressait, aux points où il était percé, au-dessus des fleurs dont il imbibait les parfums, l’éventail vertical et prismatique de ses gouttelettes multicolores. » (I 138-139.)

Au « quadrillage » de la « verrière » correspond ici « l’éventail vertical et prismatique », à l’entrelacs des branches, les « circuits » du tuyau. La circonvolution, la démultiplication désordonnée des lignes préparent le passage de la narration à la scène ou, plus exactement, d’une économie du texte fondée sur la linéarité discursive à une nouvelle économie, où triomphe l’image33. Mais cette circonvolution a une autre fonction que de simple transition médiologique. Comme l’épine rose de la haie, le tuyau passant dans la « bourse fraîche » des giroflées végétalise et préfigure l’apparition du sexe, vers quoi la scène est tendue et que la scène éludera. L’évocation du cuir de Cordoue assure la continuité de la couleur rose, identifiée depuis le début du texte à la chair qui doit se donner à voir ici. Le cuir resserre également le lien entre le monde végétal et coloré des fleurs et l’évocation de la peau et du sexe.

De l’œil-fenêtre au regard pétrifié

Dans ce dispositif, l’écran assume la figuration transposée et anticipée du sexe. Les écrans – la haie, puis le tuyau – fonctionnent comme des machines : ils fabriquent du quadrillage, ils produisent de la couleur (« l’éventail prismatique »). Le sexe-machine du paysage aspire le narrateur dans la vision qu’il suscite :

« Tout à coup, je m’arrêtai, je ne pus plus bouger, comme il arrive quand une vision ne s’adresse pas seulement à nos regards, mais requiert des perceptions plus profondes et dispose de notre être tout entier. » (I 139.)

La vision « dispose de notre être », elle constitue l’être lui-même en dispositif : l’objet regardé s’accomplit comme machine dans cette jonction avec l’intériorité la plus profonde du « moi ». La vision « ne s’adresse pas seulement à nos regards », elle ne s’arrête pas à l’œil ; l’œil n’en est plus le principe34. Entre la vision offerte et les « perceptions plus profondes » sollicitées en lui, le regard fait tout au plus office de vecteur : l’œil est décentré.

De même, l’œil de Gilberte est manqué par la vision. Le narrateur n’en voit pas la couleur : pris par la force de l’« impression », il interprète leur éclat noir comme « celui d’un vif azur ». La vision de Gilberte méconnaît la couleur de ses yeux. L’écart entre la réalité noire et l’impression bleue de l’œil déclenche le désir du narrateur.

Le vague dans la chose aimée, l’indétermination de la couleur, le flottement du noir au bleu constituent les yeux de Gilberte en cette « chose » que le texte fait advenir dans le dispositif scénique pour que s’opère la cristallisation.

Précisément parce qu’ils font communiquer deux en-deçà – ce qui est derrière l’œil du narrateur, les perceptions profondes, et ce qui est derrière l’œil de Gilberte, la voix de Mme Swann et le regard de Charlus – les yeux du narrateur et de Gilberte ne se rencontrent pas :

« Je la regardais, d’abord de ce regard qui n’est pas que le porte-parole des yeux, mais à la fenêtre duquel se penchent tous les sens, anxieux et pétrifiés, le regard qui voudrait toucher, capturer, emmener le corps qu’il regarde et l’âme avec lui. » (I 139.)

La métaphore de l’œil comme fenêtre est héritée d’Alberti : elle naturalise, elle objective le dispositif de l’intersecteur. Ici encore, Proust s’inscrit dans la tradition culturelle héritée de la Renaissance.

Mais la pétrification qui anéantit le narrateur superpose aussitôt au dispositif d’écran le face à face avec la scène originaire, où le sujet regardant s’abolit et l’écran devient enveloppe (voir la Figure 5). La pétrification ne consiste pas seulement à fixer le voyeur dans une posture masochiste et/ou passive. Il corporise la scène, il en devient lui-même l’enveloppe, cherchant à « toucher, capturer, emmener le corps qu’il regarde et l’âme avec lui ».

L’âme vient ensuite : le corps fait écran à l’âme comme Gilberte fait écran à Mme Swann avec Charlus, le couple homosexuel qu’elle révèle35 en se plaçant « de côté » hors du « champ visuel » du narrateur.

Le geste indécent

Le sexe apotropaïque de la mère (minaret rose du lilas, épine rose dans la haie, capote rose de Gilberte, biscuit rose, fromage rose, coquelicot) fait écran au couple mère-fille de la scène originaire : Mémé avec la cocotte, la grand-mère et la putain. Cet écran, Gilberte le manifeste d’un geste :

« et sa main esquissait en même temps un geste indécent, auquel quand il était adressé en public à une personne qu’on ne connaissait pas, le petit dictionnaire de civilité que je portais en moi ne donnait qu’un seul sens, celui d’une intention insolente. »(I 140.)

On songe ici au commentaire par Diderot, dans le Salon de 1763 de La Marchande d’Amours de Vien. Une marchande à genoux propose à une jeune dame romaine assise en face d’elle un petit putto qu’elle tient par les ailes. Diderot remarque l’étrange disposition des bras du chérubin, qui fait penser à un bras d’honneur : « C’est dommage que cette composition soit un peu déparée par un geste indécent de ce petit Amour papillon que l’esclave tient par les ailes. Il a la main droite appuyée au pli de son bras gauche qui en se relevant indique d’une manière très significative la mesure du plaisir qu’il promet » (DPV XIII 363-364).

Le « geste indécent », qui fait saillir la main, dépasse la simple cristallisation scopique autour de l’objet, telle que nous l’avons vue à l’œuvre par exemple avec l’exclamation du grand-père découvrant l’épine rose. Le voile esthétique, la métaphore fétichiste ne recouvrent plus la brutale irruption du sexe. La profanation n’est plus enveloppée dans la sublimation. La surface de la représentation se déchire, l’économie indicielle de la représentation se défait : quelque chose d’irrationnel et de brutal fait irruption et fait tableau sans pour autant faire sens. La représentation entre dans une économie du punctum36.

De l’indiciel au virtuel : le punctum

Le punctum est une pénétration virtuelle, abstraite, suspendue hors de tout corps : le geste indécent de Gilberte est suivi de l’appel de Mme Swann, « d’une voix perçante et autoritaire » et du regard exorbité de Charlus, qui « fixait sur moi des yeux qui lui sortaient de la tête », regard dont Proust nous avertit ailleurs qu’il faut le lire comme l’expression d’un désir pervers : « quand on aura lu le troisième volume si l’on se reporte au premier, au seul passage où M. de Charlus apparaisse un instant, on verra qu’il me regarde fixement et alors on comprendra pourquoi37. »

Le texte identifie la profération du nom de Gilberte à cette pénétration en l’air, aussitôt végétalisée :

« Ainsi passa près de moi ce nom de Gilberte, donné comme un talisman qui me permettrait peut-être de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne et qui, l’instant d’avant, n’était qu’une image incertaine. Ainsi passa-t-il, proféré au-dessus des jasmins et des giroflées, aigre et frais comme les gouttes de l’arrosoir vert ; imprégnant, irrisant la zone d’air pur qu’il avait traversée – et qu’il isolait – du mystère de la vie de celle qu’il désignait pour les êtres heureux qui vivaient, qui voyageaient avec elle ; déployant sous l’épinier rose, à hauteur de mon épaule, la quintessence de leur familiarité, pour moi si douloureuse, avec elle, avec l’inconnu de sa vie où je n’entrerais pas. » (I 140.)

La profération du nom a pour effet de projeter au devant du narrateur l’espace qui se trouvait au-delà de Gilberte, ce lieu interdit au regard dont elle garde le seuil. Le mystère de la vie de Gilberte, cette familiarité d’Odette et de Charlus avec elle, « si douloureuse » pour le narrateur jaloux, constituent les ingrédients transposés dans la fiction de la scène originaire, que le grand-père désigne d’une formule sans équivoque : « Et cette petite, mêlée à toute cette infamie ! » (I 140). Est-il besoin d’insister sur la coloration sexuelle de cette projection, sur la valeur de ce cri « aigre et frais » ?

Par le punctum – le geste obscène doublé de la profération du nom – le lieu interdit, le lieu de la scène proprement dite, devient accessible. Mais il ne franchit pas l’écran : il « passa près de moi », « à hauteur de mon épaule », c’est-à-dire sans atteindre les yeux du narrateur. La scène vient habiter l’écran, « imprégnant, irrisant la zone » : devenu zone, l’écran constitue un espace autonome.

Le mystère reste donc entier. La scène n’élucide rien, laissant intact « l’inconnu de sa vie où je n’entrerais pas ». La scène en quelque sorte se détache du texte, dont elle devient l’horizon absenté : la scène proustienne est une scène-limite. Le texte fabrique et prépare des dispositifs scéniques qu’il fait ensuite glisser. La rencontre n’a pas lieu, ou plus exactement s’interrompt au seuil fétichisé d’une scène à la fois toujours déjà là et jamais accomplie.

Conclusion

L’analyse de la scène proustienne révèle une évolution décisive dans la structuration de l’écriture romanesque, qui constitue une sorte de cas-limite : d’un côté le livre tout entier s’ordonne à partir d’une scène originaire sans cesse transposée et ressassée, ce qui installe le modèle scénique au cœur de la construction du roman. D’un autre côté, parce que précisément ce ressassement s’inscrit dans une logique fétichiste (marquée par la compulsion de répétition, mais aussi par l’évitement), la scène toujours attendue est toujours éludée, de telle sorte que l’écriture se déroule à sa bordure, le long de ce qu’elle faillit toujours à affronter.

En ce sens, l’épisode des aubépines est caractéristique : le narrateur se promène ; il longe la haie, tout entier tendu vers le mystère de ce qui se vit dans le parc de Swann, qui lui est et lui demeurera interdit. La scène des aubépines ne révèle pas au narrateur ce qu’il y a derrière la haie, comme la scène de l’aveu, dans La Princesse de Clèves, révèle à Nemours ce qui se joue dans le parc du château de Coulommier. La haie tient lieu de révélation, l’écran n’a plus pour fonction de délimiter, mais de suppléer ce qui est derrière lui : il devient, selon le terme employé par Proust, la « zone » de la représentation.