I. Théâtralité du Planétarium

Ce flux de paroles presque sans paragraphes, cette disposition typographique volontairement pauvre, ascétique jusqu’à l’épure, ne doivent pas nous y tromper : l’écriture sarrautienne obéit avant tout à une logique théâtrale, à des modèles dramaturgiques. Aucune narration, aucun discours : il n’y a là que les paroles des personnages et leurs pensées, transcrites à la manière d’un monologue intérieur ; le théâtre connaît ce procédé. Le texte du Planétarium ne ressemble certes pas au texte d’une pièce de théâtre classique tel qu’on peut le lire dans un livre ; mais ce qu’il mime relève bel et bien, précisément dans sa force vive d’oralité, de la représentation théâtrale.

Il y a d’abord cette incertitude sur les noms : qui parle ? à qui parle-t-on ? Comme au théâtre, les identités ne sont révélées qu’indirectement, au détour du dialogue des personnages : pour ne prendre que quelques exemples, c’est au troisième chapitre1 qu’on apprend que cette femme maniaque de la première page, obsédée par la nouvelle porte de sa salle à manger, est la tante Berthe (p. 374) ; c’est au sixième que le gaillard dégingandé qui faisait, au chapitre précédent, office de « fou de la reine » auprès de Germaine Lemaire, la célèbre femme écrivain, est incidemment nommé Montalais (p. 404) ; c’est au onzième que le frère de Berthe, apparu deux chapitres plus tôt, est désigné comme Pierre Guimier (p. 438).

Quant au découpage des chapitres, il obéit lui aussi à une logique de la scène théâtrale : chaque chapitre confronte, dans un lieu unique, un nombre restreint de personnages, autour d’un sujet unique. À de rares exceptions près, le changement de chapitre correspond à un changement de personnages : n’était-ce pas, à l’époque classique, la définition du changement de scène au théâtre ?

De nombreux chapitres mettent en scène une visite : visite d’Alain Guimier, le neveu de Berthe, chez Germaine Lemaire dont il est l’admirateur (V 388) ; visite de Gisèle, la femme d’Alain, chez son beau-père, Pierre Guimier, pour lui demander de résoudre la tante Berthe à donner au jeune couple son appartement (IX 418) ; visite de Pierre chez Berthe, sa sœur, pour l’y engager (XI 435) ; visite de Germaine Lemaire et de ses petits protégés, débarquant à l’improviste chez Alain Guimier (XIV 457) ; visite d’Alain chez sa tante, pour exiger qu’elle donne l’appartement (XVI 470) ; seconde visite de Pierre chez sa sœur qui lui explique combien le neveu a été odieux avec elle (XVIII 4812) ; seconde visite de Germaine Lemaire chez Alain Guimier, installé cette fois dans l’ancien appartement de sa tante (XXI 510).

D’autres chapitres s’organisent autour d’une rencontre fortuite : Alain et son père rencontrent Germaine Lemaire à la librairie (X 424) ; Alain se trouve nez à nez avec Montalais, le « fou de la reine », devant le kiosque à journaux (XII 442) ; Adrien Lebat, un philosophe célèbre, surprend Alain devant la vitrine d’un antiquaire (XX 503).

Plus généralement, la conversation bourgeoise, avec ses rituels, ses réticences, ses perfidies, est le cadre énonciatif du chapitre, écho dérisoire des performances sur la subversion desquelles les premières scènes étaient bâties. Chacune de ces conversations vise quelque chose – personne ou objet – qu’il s’agit de démolir : il y a cette conversation – est-ce un dîner ? – où la belle-mère d’Alain l’oblige à raconter l’histoire de la porte de sa tante maniaque (II 350) ; puis le retour nocturne d’Alain, qui raconte à Gisèle sa visite chez Germaine Lemaire, qu’il critique (VI 403) ; puis ce déjeuner chez les parents de Gisèle – la belle-mère a préparé spécialement pour Alain des carottes râpées – où le père dénigre Germaine Lemaire, censée pourtant être l’idole de son gendre (VII 408) ; il y a également la conversation de Germaine Lemaire et de ses petits protégés, où Alain et Pierre Guimier rencontrés à la librairie sont visés (XIII 448) ; puis cette conversation de salon avec une certaine Fernande, où le jeune couple Guimier, croqué en détrousseur de vieilles pour avoir convoité l’appartement de la tante Berthe, est l’objet du scandale (XVII 474).

Nathalie Sarraute consacre également quelques chapitres au monologue de ses personnages : monologue de la mère de Gisèle froissée par son gendre (III 363) ; de Gisèle ébranlée par sa mère (IV 376) ; de Berthe déçue par son frère (XV 464).

Une comédie de boulevards ? Structure du roman

Sur les vingt et un chapitres que compte Le Planétarium, trois sortent de ce cadre : dans le premier, Berthe est d’abord seule dans la rue, sur le chemin du retour vers son appartement. Cela commence donc comme un monologue ; suit la confrontation avec les ouvriers ; puis Berthe réinstallée chez elle face à sa porte neuve revient au monologue après leur départ. Au chapitre VIII (p. 414), Gisèle et Alain vont voir l’appartement de la tante depuis la rue, comme des voleurs : ici encore, le texte échappe à l’huis clos habituel et l’enjeu n’est pas exactement la confrontation dialogique, mais bien plutôt le face à face avec la chose convoitée, non plus la porte, mais l’appartement tout entier. Au chapitre XV enfin (p. 464), le monologue de tante Berthe, livrée à de sinistres réflexions sur ses rapports avec son frère après le départ de celui-ci, est interrompu par les livreurs, qui ramènent la porte réparée et dotée d’une nouvelle poignée en cuivre massif. Ces trois chapitres articulent en fait l’architecture d’ensemble du livre, divisé en trois séries de sept, à la manière des trois actes d’une pièce de théâtre :

Un premier acte d’exposition s’achève sur l’annonce de ce qui va constituer le nœud de l’intrigue : « Vous savez que nous allons peut-être l’avoir, l’appartement de tante Berthe » (p. 413), déclare Gisèle à ses parents.

Le second acte est occupé à vaincre les résistances à ce projet : scrupules d’Alain, balayés par Germaine Lemaire ; entremises de Gisèle, puis de Pierre Guimier, jusqu’au signal de l’assaut, donné par la grande dame dans la dernière page du chapitre XIV : « Je vous aiderai à le meubler, j’adore ça. Nous irons à la foire aux Puces… Oui, moi aussi, c’est ma passion, on se comprend… » (p. 464).

Le troisième acte, enfin, marque le triomphe du projet, jusqu’à l’apothéose finale, la visite de Germaine Lemaire dans l’appartement de tante Berthe occupé par les jeunes Guimier. Le dernier chapitre, avec son long temps d’arrêt devant la fameuse porte, fait écho au premier dont il constitue en quelque sorte la réplique inversée.

Marges de la scène : le décentrement du dispositif de la représentation

Pourtant, cette organisation théâtrale du texte, cette identification de chaque chapitre à une scène jouée ne constituent que l’écorce de ce qui s’y joue fondamentalement. Par le jeu des guillemets et des points de suspension intercalant le monologue intérieur au sein du dialogue, l’écriture se déploie en marge d’une scène qui ne nous parvient qu’à distance, à travers l’écran des intériorités blessées que cache le vernis des rituels de la conversation bourgeoise. Sous les paroles dites, il s’agit de mettre en évidence le quant à soi, les réactions irraisonnées de la sensibilité, une sorte de vérité intime dénudée des parades de convention, des mensonges que suscite tout rapport de forces. Cette marge en deçà du dialogue révèle alors ce que Nathalie Sarraute désigne comme l’enjeu fondamental de son œuvre, les « tropismes », attirances et répulsions intimes dont elle traque l’affleurement dans ce qu’elle nomme la « sous-conversation ».

La scène proprement dite n’est qu’un leurre, ou plus exactement un prétexte pour explorer cette marge, ces zones du moi situées en retrait de la parole. De même, les choses, les lieux semblent choisis, avec une agaçante et rigoureuse systématicité, pour leur nullité d’intérêt : est-il bien fondamentalement question, dans ce texte, d’une porte et de sa poignée, de changer d’appartement, de manger des carottes râpées (VII 408) ? Est-ce pour ces éléments de vaudeville que le lecteur est censé se passionner ?

Autre chose est en jeu, qui entretient un rapport délicat tant avec la psychanalyse, tournée en dérision lorsque Fernande, la voisine cancannière, en propose à propos d’Alain Guimier un échantillon caricatural au chapitre XVII (p. 474), qu’avec l’Histoire, si méticuleusement gommée du texte qu’elle n’y affleure guère qu’une fois, à la fin de la visite d’Alain chez sa tante, c’est-à-dire précisément dans la page qui précède le chapitre XVII.

L’écriture vise une certaine psychologie sociale, mais une psychologie d’où la société est pour ainsi dire gommée ; elle vise une certaine intimité irrationnelle du sujet, mais une intimité d’où les mécanismes de l’inconscient sont exclus. La position est difficile, pour ainsi dire intenable : l’espace de représentation que choisit Nathalie Sarraute n’étant ni celui de l’histoire (la scène), ni celui de l’inconscient (le hors-scène), il se situe à la lisière entre les deux, en marge de la scène, sur l’écran du dispositif, sur cet écran devenu, depuis Proust, une zone, c’est-à-dire non plus une simple limite, mais un espace qui conquiert sa propre autonomie.

La projection intérieure

Par deux fois d’ailleurs, dans Le Planétarium, Nathalie Sarraute recourt au terme d’écran. Lorsque Berthe explique à son frère comment Alain l’a maltraitée, la menaçant de la dénoncer à la préfecture si elle ne cédait pas son appartement, Pierre a d’abord une curieuse réaction. Au lieu de s’indigner de la conduite de son fils, l’espace d’un instant, il ne peut réprimer un mouvement de fierté ; imperceptiblement, il se rengorge de cette audace virile dont sa descendance a fait preuve :

« Elle sait, elle reconnaît aussitôt ce qu’il regarde en lui-même avec ce sourire fat, le film qu’il est en train de projeter sur son écran intérieur. Elle l’a vu souvent, autrefois, prenant l’enfant sur ses genoux ou serrant sa petite main tandis qu’ils le promenaient ensemble le dimanche, lui montrer ces images qu’il contemple en ce moment : lui devenu tout vieux, tout chétif et pauvre, debout dans cette foule, là, au bord de cette chaussée, serrant contre lui, car il fait froid, son pardessus râpé, et attendant pour voir le beau cavalier (elle sentait à ce moment quelle volupté il éprouvait à voir dans les yeux de l’enfant, sous les larmes de tendresse, de déchirante tristesse, briller des éclairs d’orgueil), le conquérant intrépide, dur et fort, traînant tous les cœurs après soi, qui passe sur son cheval alezan sans le reconnaître, il revient d’une croisade » (XVIII 485).

L’espace de la représentation est l’« écran intérieur » sur lequel le père complaisant projette le film d’un fils idéal qui, non seulement n’est pas le sien, mais achève de corrompre le sien. Le père donne à voir au fils « ces images qu’il contemple en ce moment » ; il exhibe cet écran intérieur hors de lui-même, précipitant le petit Alain dans la déchéance morale. L’écran intérieur superpose au monde réel (un papa-gâteau bientôt gâteux et un enfant trop gâté, promis à un avenir de veulerie efféminée) les images merveilleuses de la chevalerie et des croisades, semblables à Golo et à Geneviève de Brabant que le jeune Proust pouvait voir projetés, par la lanterne magique, dans sa chambre de Combray.

En apparence, l’image est ordonnée selon l’ancien dispositif d’écran. Le cône optique se dessine sur le mur, projeté par la lumière de la fenêtre. Le jeune homme regarde par dessus le vase, qui intercepte partiellement son regard.

Mais la petite commode retourne le dispositif : elle singe le bureau, délivre sa propre lumière, révèle l’envers de cet air assuré ; une vie bourgeoise confortable, les avantages que procure un monde où l’on est grand parce que tout est petit.

Tout à droite, un détail constitue le punctum : cette bouche d’aération carrée inquiète. Elle est l’ultime cadre sur le mur et marque la pointe du cône optique qui s’y projette, comme prête à engloutir l’ensemble de la représentation.

Mais ces images même sont vues à distance : non pas merveilles de la chevalerie, mais fantasmes de virilité à quatre sous, graines de petit chef3 ; c’est leur horreur frelatée qui se manifeste ici, suscitant chez Berthe inquiétude et mépris. Car le point de vue n’est pas celui du spectateur ordonnant la projection, mais celui de Berthe, qui reste en dehors, ou plus exactement à la marge de ce spectacle. Il faut quand même toute l’intimité de Berthe avec son frère pour saisir, par effraction, ce qui se projette dans l’intimité de la conscience de Pierre Guimier. Berthe à proprement parler n’est donc pas un point de vue : ni dedans, ni dehors, elle désigne, elle circonscrit l’enveloppe de l’écran.

Quant à l’image du conquérant, elle n’est pas indifférente. Germaine Lemaire avait déjà suggéré à Alain de s’emparer de l’appartement à la manière d’un conquistador : « Mais moi, je crois que j’accepterais, au contraire, à votre place. Trop contente. Mais si. […] Il faut être plus cynique que ça puisque vous aimez… elle regarde autour d’elle4, elle sourit… les pirates, les conquistadores. » (V 401.) Et lorsqu’elle rend à Alain sa visite, elle reprend, sur le même sujet, la même métaphore : « il faut foncer, ne pas avoir peur… Rappelez-vous : les conquistadores » (XIV 464).

Cette croisade de la Renaissance invite au rapprochement avec La Jérusalem délivrée : ne s’agit-il pas, là aussi, d’investir le Lieu, l’appartement de la tante constituant la Jérusalem dérisoire de ce chevalier de pacotille ?

Le dispositif de la représentation sarrautienne se constitue donc comme marge de la scène. Cette marge délimite un espace imaginaire autonome, qui n’est ni exactement intérieur, ni absolument extérieur. Poche5, paroi6, gangue ou coque7, simple vernis8, elle se manifeste par effraction, comme l’espace restreint de la scène classique : Berthe surprend le cinéma que se projette Pierre comme Charles et Ubalde surprennent Renaud dans les bras d’Armide. Mais ce qui se donne à voir alors ne s’objective dans aucune histoire ; les croisades ne sont pas évoquées comme les signes d’une action romanesque, mais comme les symptômes d’un état intérieur. L’espace restreint demeure à l’état virtuel, non pas coupé par l’écran-intersecteur qui le révèle, mais enveloppé dans un écran-paroi qui parfois se déchire ou suinte9. L’écran devient la chose.

L’écran comme chose

Et qu’est-ce que cette chose projetée sur un écran intérieur, participant par là à la fois du dehors et du dedans, qui s’offre à n’importe quel regard ou à aucun, sinon l’écran de télévision ?

« Il doit prendre un peu de recul, il la voit de trop près, il doit se mettre à une certaine distance pour retrouver – il l’avait perdu – le sens de la réalité, des justes proportions… aller se placer tout près de ceux, innombrables, dont les yeux affamés se jettent avidement sur son image quand elle apparaît sur les écrans de télévision, sur les couvertures des magasines de luxe, dans les vitrines des librairies, se transporter plus loin encore, très loin d’ici, de cette femme un peu vulgaire qui, tout près de lui, pointe10 son large index à l’ongle peint vers le placard » (XXI 512).

Germaine Lemaire visitant le nouvel appartement d’Alain Guimier se plante, elle la grande intellectuelle, devant le placard à linge sale qu’elle regarde avec intérêt. Alain, déçu de ce voisinage de son idole avec les réalités les plus triviales de la vie quotidienne, cherche à retrouver la distance nécessaire à l’admiration, à « prendre un peu de recul » pour restituer devant lui l’image-écran de la Germaine Lemaire fabriquée par les médias. Comme l’image-écran d’Alain Guimier en chevalier des croisades, celle-ci n’est pas seulement une apparence trompeuse. Elle constitue l’enveloppe de l’intériorité, elle fait symptôme.

L’enjeu du dispositif est donc bien, comme chez Proust, la superposition d’une image-écran au support brutal, trivial, horrible du réel. Mais cette image-écran ne relève pas de la simple projection imaginaire : n’étant pas fabriquée par ou pour un œil précis, offerte à tous les « yeux affamés » du public, vide de sens elle s’objective pourtant, elle conquiert hors-langage son autonomie archaïque de chose. De même que le retour de croisade était livré en pâture aux spectateurs anonymes des grands spectacles en carton-pâte d’Hollywood, les images de magasine, les séquences-télé fabriquant une Germaine Lemaire de paillettes ne sont pas destinées à un œil, à un point de vue, mais fabriquées comme des choses que n’importe qui pourra manipuler.

Le recul que cherche Alain Guimier pour pouvoir admirer Germaine Lemaire n’a donc rien à voir avec l’établissement d’une distance, d’une profondeur géométrales, scéniques. C’est un recul pour pouvoir manipuler la chose, extraire Germaine Lemaire de cette proximité horrifiante avec le linge sale, la faire sortir de l’abject11, la solidifier à distance, la circonscrire, la maîtriser. L’écriture sarrautienne procède de ce double mouvement : l’image-écran, le décor de magasine ou de télévision, est d’abord abîmée, écrasée en expérience de la trivialité abjecte, Germaine Lemaire avec son gros « ongle peint » face au « placard » devenant ce placard, devenant la sensation abjecte du linge sale. Dans un second temps, cette trivialité abjecte est solidifiée à distance, elle devient une chose tenant lieu d’espace et de dispositif. Germaine Lemaire face au placard de linge sale fait scène : le linge sale fait couple avec la femme écrivain, la scène enveloppe ce couple, scène refusée, rejetée par Alain en marge de la scène essentielle, mais jamais obtenue, où s’épanouirait l’intimité d’Alain avec Germaine Lemaire son idole. De la même façon, le retour de Croisades figurant Alain face à son père faisait scène comme marge abjecte de la scène rêvée, mais désespérément absente de l’intimité de Berthe avec son frère.

II. De l’écran à l’abject, de l’abject à la chose : dispositif du texte sarrautien

L’image-écran

L’image-écran12 constitue, dans ce dispositif, le noyau dur, l’élément de base de la manipulation à laquelle se livre l’écriture. Parfois elle ne fait qu’affleurer, symptomatisée par l’omniprésence du mot « quelque chose ». Parfois elle accède au champ du visible : alors se développe le vocabulaire de la pétrification, de la statuaire, que nous avons vu à l’œuvre chez Proust, où déjà, face à la scène, il s’agissait de déconstruire la position du spectateur, dont l’œil demeurait encore vivant dans le corps médusé.

Alain Guimier forcé par sa belle-mère de raconter l’histoire de la poignée de porte de tante Berthe se sent ridiculisé, humilié par son rire gras :

« Elle se tord de rire en voyant les pauvres dos courbés tandis qu’ils frottent, s’écartent, s’accroupissent pour mieux voir les traces de trous… Des cinglés, des drôles de pantins… » (II 358.)

La scène proprement dite, c’est Alain et sa tante tentant en pleine nuit de faire disparaître les trous de vis qui défigurent la porte, après que Berthe a retiré l’ignoble plaque de propreté posée par les ouvriers sous la poignée, sans égards pour l’effet esthétique qu’elle recherchait.

La scène enveloppe dans un même geste, un même regard, une même pensée, le couple fusionnel formé par Alain et par sa tante. Le roman insiste à plusieurs reprises sur la ressemblance intime d’Alain et de Berthe, aussi maniaques, aussi esthètes, aussi tyranniques l’un que l’autre. Le couple fusionnel qui occupe la scène n’est pas toujours le même : c’est tantôt Alain et Gisèle, tantôt Gisèle et sa mère, ou Pierre et son fils, ou Berthe et Pierre, ou Germaine Lemaire et Alain. Mais fondamentalement il s’agit du couple mère-fille13 : on insiste bien sur la féminité d’Alain14, comme sur le fait qu’après la mort de la mère15 Pierre Guimier, le « papa-poule », l’a remplacée, de telle sorte que c’est d’un père, et non d’une mère qu’Alain a manqué. Sans insister sur la signification psychanalytique de cette structure imaginaire fondamentale pour Nathalie Sarraute, remarquons plutôt que l’on retrouve ici le couple structurant de la scène proustienne : le couple mère-fille a à voir avec le socle médiologique de la représentation contemporaine, avec les dispositifs de la représentation post-photographique.

En effet, nous avons vu que ces nouveaux dispositifs confondaient, identifiaient l’écran de la représentation et le « quelque chose », la chose que l’écran s’emploie, dans la scène, à révéler, à signifier. La télévision est à la fois un écran et une chose : l’écran ne règle plus un espace géométral ; il délimité un lieu, il enveloppe le lieu, dans lequel le sens ne s’établit plus par la coupure sémiotique d’une scène et la distance d’un regard, mais par un renversement instable du sublime et de l’abject à l’intérieur de cet écran, de cette marge de la scène.

Le couple mère-fille thématise ce nouveau dispositif : détaché de la relation sexuelle, il n’a rien à voir avec la découpe qu’instaure le regard désirant. En revanche la fille se représente dans la mère comme la chose dans l’écran, devenu enveloppe. Il s’agit alors d’en sortir : admirée puis rejetée, cette mère-enveloppe est ensuite figée à distance, dans le double mouvement qui caractérise l’écriture sarrautienne.

Cette scène fusionnelle, imaginée, projetée, est donc aussitôt mise à distance, non seulement par le rire de la belle-mère, mais par le regard d’Alain sur ce rire. L’enjeu de la représentation n’est pas la scène proprement dite, mais l’effet qu’elle produit : Alain se situe précisément dans cet entre-deux, dans cette marge de la scène qui suppose, au moment où s’exprime la distance, l’ironie, le mépris, une certaine intimité, une certaine complicité, à la fois avec Berthe, au jeu de laquelle il s’est pris, et avec sa belle-mère, dont il a bien partagé, le temps de l’anecdote, les moqueries.

Renversement abject, puis pétrification

Le mouvement du chapitre a consisté à partir de l’image-écran scintillante – « les histoires de sa tante » et surtout la dernière qui « vaut son poids d’or » (p. 350) –, à retourner cette image pour en révéler l’envers abject – « les pauvres dos courbés tandis qu’ils frottent, s’écartent, s’accroupissent pour mieux voir les traces de trous » – puis à la pétrifier, réduisant les personnes de la scène à « des drôles de pantins ». La pétrification de l’abject constitue celui-ci en chose et permet d’en conjurer la puissance maléfique : repousser toute connivence avec la belle-mère, et en même temps tout enfermement dans l’univers de la tante.

Mais il ne s’agit pas non plus de laisser réduire l’espace de la représentation au point de vue d’Alain, ou de quelque observateur fixe que ce soit. La chose issue de l’écran est toujours remise en jeu pour que l’on puisse tourner autour à nouveau, la redissoudre dans l’abject et, indéfiniment, la pétrifier sous d’autres formes.

Ainsi, au chapitre suivant, c’est au tour de la mère de Gisèle d’ouvrir la marge de la scène, d’enclencher le processus. Alain, dans le couple qu’il forme avec sa fille, est l’image-écran qu’il s’agit de réduire, puis de pétrifier. Au commencement, il y avait l’image apportée par Gisèle et même rêvée par la mère avant le mariage, image de « l’homme qui devait donner son bras à la jolie mariée, un homme calme, fort, pur, détaché, préoccupé de choses graves et compliquées qui leur échappent à elles faibles femmes, le regard fixé au loin, son bras solide la conduisant par degrés, la faisant avancer avec lui vers la fortune ? la gloire ? » (p. 375). Cette image-écran, image de télévision-paillette ou de magasine faussement luxueux, est d’abord déstabilisée par les points d’interrogations, qui font vaciller fortune et gloire, puis retournée en son envers abject, infantile, trivial : « celle de cet enfant gâté, exigeant et capricieux, gaspillant ses forces dans des futilités ». De la projection imaginaire intérieure, on plonge dans le réel, c’est-à-dire d’abord dans l’expérience de l’abject. Vient alors la pétrification, qui conjure cette angoissante proximité avec l’oralité hurlante du nourrisson vomissant :

« Son ennemi – c’est bien son tour – est inerte, prostré à ses pieds, elle en fait ce qu’il lui plaît… elle le soumet à son tour à ce procédé d’embaumement qui en fera une minuscule momie, une tête ratatinée et desséchée qu’on examinera comme une curiosité exposée derrière la glace d’une vitrine… une excitation qu’elle connaît bien la prend, celle qu’elle éprouve toujours quand elle peut se livrer ainsi sur un ennemi terrassé à ces délicates et passionnantes opérations de séchage et de réduction… jusqu’où n’irait-elle pas si elle se laissait aller… » (III 375.)

La belle-mère montrant du doigt son gendre à sa fille fait alors tableau en Saint-Georges terrassant le dragon. Elle préfigure l’image qui s’imposera dans la suite du roman d’Alain en conquistador : l’identité des personnes n’a pas d’importance, seule la pérennité du dispositif compte. Il s’agit de s’emparer de la chose (la porte, la bergère, le gendre, l’appartement, peu importe), ou,plus exactement, face à ce « quelque chose » qui se manifeste à la pointe du désir, de procéder par réductions successives pour maîtriser la chose : d’abord renverser la projection imaginaire sur le sublime écran en son envers abject, trivial, réel ; puis pétrifier cet envers inquiétant pour en faire une chose.

Alain est d’abord momifié, c’est-à-dire enveloppé, ou même réduit à l’enveloppe de lui-même. Ainsi se constitue la poche abjecte. Cette poche ensuite est mise en vitrine : comme le magasine, comme la télévision, la vitrine ne s’offre pas à un regard précis, mais au vague d’une exposition multiple, impersonnelle, sans point de vue. Enfin la mère revient à ce processus de momification, de réduction, de séchage, avec la délectation sadique d’un enfant arrachant les ailes d’une mouche : la jouissance de la destruction empêche la conclusion du processus, l’arrêt au moment de la maîtrise de la chose, qui ainsi ne se constitue jamais en objet : « jusqu’où n’irait-elle pas » ? La pulvérisation de la chose précipite le texte vers l’éternel recommencement du même processus.

La mère, enjeu du dispositif

Au chapitre suivant c’est elle, la mère, qui devient l’image scénique à la marge de laquelle va s’opérer la même tombée dans l’abject. Gisèle rend compte à Alain des préventions de sa mère contre l’achat de la bergère, symptôme des tendances déviantes de son gendre. Mais Alain lui renvoie alors l’image sacrilège d’une mère autoritaire, qui n’a rien à voir avec celle de la mère aimante qu’elle n’avait jamais osé contester :

« Elle avait eu peur – c’était cette même peur, cette même sensation que maintenant, d’arrachement, de chute dans le vide – quand, blottie contre lui, elle avait vu sa mère, jusque-là comme elle-même incernable, infinie, projetée brusquement à distance, se pétrifier tout à coup en une forme inconnue aux contours très précis… » (IV 379.)

Alain commence par profaner l’image idéale que Gisèle conservait religieusement de sa mère ; il arrache la mère à la fille avec laquelle elle faisait corps, « assises le soir serrées l’une contre l’autre sur le petit divan bas de la salle à manger » (III 372). Puis il superpose au couple archaïque déchu son propre couple, elle « blottie contre lui », dans l’attente de la bergère. Rappelons en effet que la mésentente latente entre la belle-mère et le gendre a éclaté au sujet d’une bergère qu’Alain désirerait se faire offrir, tandis que la mère de Gisèle estime que des fauteuils en cuir de style anglais seraient moins couteux, plus solides et plus confortables. Très vite on comprend que cette bergère révèle des enjeux symboliques autrement plus profonds qu’une simple divergence esthétique.

En effet, la bergère qu’Alain oblige Gisèle à désirer, bergère virtuelle, qu’ils n’ont pas encore, vient se superposer au « petit divan bas », tandis qu’Alain, protecteur, enveloppant, y prend auprès de Gisèle la place de sa mère. La mère, « projetée brusquement à distance », se pétrifie. Elle devient cet envers abject, « ta mère est surtout une autoritaire », mais par sa caractérisation même, elle est pétrifiée, réduite, maîtrisée.

Pourtant la « forme inconnue aux contours très précis » pourrait ne pas être la seule forme du caractère, mais la forme même de la bergère désirée, dont le nom même renvoie à quelque obscure scène originelle. On peut faire le rapprochement avec le flacon de parfum que Berthe a reçu de son neveu quand il était petit : « elle le garde toujours, peint de bergères, de scènes champêtres, couleur rose fumée, et cette vieille douce forme incurvée16 » (III 369). Or la bergère aperçue derrière la vitrine de l’antiquaire se présente d’abord « tendue de soie rose pâle » (IV 381) ; puis Gisèle contemple « la vieille soie d’un rose éteint, d’un gris délicat, le vaste siège noblement évasé, le large dossier, la courbe désinvolte et ferme des accoudoirs » (ibid.) : du flacon au siège, c’est la même couleur, la même forme, la même bergerie des amours disparues de la mère17.

La bergère marque le retour de cette même mère, que la pétrification a expulsée, mais devenue cette fois une chose maternelle, une mère pétrifiée qu’ils écraseront de leur corps, en s’asseyant dessus. Le dispositif est toujours celui de l’écrasement, du chevalier, du conquistador, de saint Georges, écrasement que le simple geste de s’asseoir sur la bergère réduit à sa dimension la plus infime, la plus triviale.

L’écrasement, un plaisir oral

A chaque fois, il s’agit de piéger l’identification à la mère : l’image-écran nous en distrait : c’est un nouveau personnage, un objet, quelque chose qui a priori n’a rien à voir avec ça. La mobilité, l’instabilité du point de vue contribue à cette perpétuelle esquive du texte vis-à-vis de sa propre vérité. Par exemple, lorsque Gisèle rend visite à son beau-père pour lui demander d’intercéder auprès de la tante Berthe, c’est contre elle-même que se retourne et est mise en œuvre la dynamique de l’image-écran retournée en invasion de l’abject puis pétrifiée en chose, elle qui pourtant a priori devait en être exclue, en tant que spectatrice, qu’observatrice extérieure. Gisèle fait sa demande et voit le visage du père d’Alain se fermer devant elle :

« On dirait qu’il est devenu tout à coup plus stable, plus pesant, comme si quelque chose, un précipité, s’était formé en lui et était tombé tout au fond. Il se penche en arrière, il plisse les paupières et la regarde. Un regard perçant et dur. Elle sait ce qu’il voit : elle sent son propre visage se figer sous ce regard. Une expression rusée, vorace apparaît, elle le sent, sur ses propres traits, dans ses yeux, elle a l’œil fixe d’un oiseau de proie, d’une petit vautour, toutes ses serres tendues… » (IX 420.)

Pourtant ce n’est pas de Pierre qu’il est question. Pierre la regarde et c’est elle qui se voit dans les yeux de Pierre. L’image-écran de la gentille petite bourgeoise fraîchement mariée, insipide et agréable à souhait, la chromo pour magasine la représentait elle : « Elle est gentille, ma bru » (p. 419), répétait à l’envi le beau-père comblé.

Ce qui compte, ce qui est horrible, insoutenable, ce n’est pas que le beau-père se fige, se pétrifie parce qu’on le sollicite, parce qu’il va avoir à y mettre du sien. L’image abjecte est celle de Gisèle en oiseau de proie convoitant l’appartement, de cette femme à la fois statue et oiseau à la manière des Guermantes de Proust : Gisèle vorace, préparée par la comparaison amoureuse du renardeau18, constitue l’envers abject de la gentille bru. Elle est la figure du désir insatiable de la mère : tout au long du texte, le thème de la voracité est associé à Germaine Lemaire19, qui apparaît même en Diane entourée de ses chiens20.

L’absentement du regard, symptôme de la dissémination du père

Disons le clairement : si la structure familiale apparente du Planétarium installe au centre un jeune homme orphelin de mère et couvé par son père, cette structure est un leurre. Non seulement Alain Guimier est une fille, et le texte insiste lourdement sur sa féminité21, mais c’est sa double relation avec Berthe et avec Germaine Lemaire, ses mères de substitution, et non son rapport avec Pierre Guimier qui occupe le centre du texte. Le couple mère-fille est bien le couple structurant du Planétarium22.

Qu’en est-il dès lors du père ?

Par l’œil de Pierre Guimier où elle se projette à elle-même son image, Gisèle apparaît en mère dévoratrice face à laquelle Pierre se… pétrifie. Plus exactement, la métaphore du précipité est chimique ; la chimie désigne le père de Nathalie Sarraute, Ilya Tcherniak, qui l’avait étudiée à l’université de Genève, et y avait renoncé pour épouser sa mère23. Nathalie Sarraute y recourt d’ailleurs une seconde fois, pour décrire le temps d’arrêt ironique que marque le même Pierre Guimier face à Germaine Lemaire, qu’il rencontre à la librairie :

« Tout cela tourbillonnant, se chevauchant en désordre… Mais il connaît pour les avoir mille fois observées ces infimes particules en mouvement. Il les a isolées d’autres particules avec lesquelles elles avaient formé d’autres systèmes très différents, il les connaît bien. Maintenant elles montent, affleurent, elles forment sur le visage de son père un fin dépôt, une mince couche lisse qui lui donne un aspect figé, glacé. » (X 427.)

Il ne s’agit pas ici simplement du mépris que le père n’arrive pas à dissimuler pour celle qui tient, symboliquement, le rôle de la mère. Le père est un précipité. Il n’a pas de consistance, il n’offre pas de résistance. Lui, le regard accusateur, l’instance morale, n’occupe pas, face à cette scène féminine de dévoration, la place fixe de celui qui pourrait témoigner. Le père esquive et au fond se tait.

Tout au long du roman, la position choisie par Nathalie Sarraute, toujours en marge de la scène, suppose et suscite un regard porté sur cet espace clos, muré, dont elle traque les failles, les brèches. Mais il s’agit d’un regard sans domicile fixe, un regard qui flotte autour de cette chose héritée de l’écran où se joue, nous l’avons vu, à la fois la représentation et la conjuration de la mère. Dans cette expérience de la marge, dans cet exercice du regard venu du vague, la position de l’écrivain mime la position du père, à la fois père-juge et père déchu, auquel aucune place ne peut être assignée. Le regard fonctionne comme un précipité chimique et, pour cette raison, ne procède que par cristallisations du « quelque chose ». Or le précipité, pour Nathalie Sarraute, désigne l’œil du père.

Le père (ou l’œil) fonctionne comme un spectre. Il hante, il retourne la scène. Il s’agit de le conjurer. Ainsi dans cette saisissante évocation du face à face entre Berthe et Pierre Guimier, après le coup de force odieux du neveu contre sa tante. La scène nous est présentée deux fois, d’abord telle qu’elle se répercute dans la sous-conversation de Berthe, puis dans celle de Pierre :

« quelque chose de lourd s’est rabattu sur lui, une pierre tombale, une porte de caveau, ils sont enfermés, lui, son enfant, ils sont emmurés, enterrés vivants, et elle, assise sur eux, pesant sur eux de tout son poids, belle effigie d’elle-même en marbre – qu’elle a fait construire et qu’elle contemple à l’avance avec satisfaction – installée pour toujours sur la dalle ornée d’urnes de bronze du caveau familial, veillant sur leur “repos”… Mais c’est fini tout ça, fini le bon vieux temps, il est fort maintenant, il sait se défendre contre les morts, soulever les lourdes plaques de marbre et les urnes en bronze massif, démolir les statues funéraires… » (XIX 499-500.)

Berthe vient d’évoquer avec un malin plaisir la coquette fortune qu’elle lèguera à son neveu après sa mort. Cet argent les emmure, les oblige à accepter sa domination. Pierre projette alors intérieurement l’image-écran d’une scène terrible : La mère24 écrase le père avec l’enfant dans ce lieu scénique absenté, sépulcral, qu’est l’appartement. Donner l’appartement, c’est dévorer Alain, et son père avec.

Cette scène, pourtant, Pierre la place à la distance d’un mythe dérisoire. Le texte s’installe à la marge de cette parodie d’Antigone qu’il retourne : « Mais c’est fini tout ça, fini le bon vieux temps ». Le père sort du tombeau pour briser la statue maternelle, libérant l’enfant : tel est peut-être le scénario de toutes ces scènes en marges qu’enchaîne Le Planétarium. Le père fait retour comme spectre, il hante le lieu scénique, il est l’œil flottant qui plane depuis une position dissoute sur l’espace sépulcral de la scène.

III. La poignée de porte de tante Berthe

Pour mieux comprendre l’organisation de cet espace scénique absenté qui continue, malgré sa défection par le texte installé à sa marge, à jouer un rôle fondamental dans la représentation romanesque, nous nous proposons d’analyser le premier chapitre, consacré tout entier à la description du lieu qui va devenir l’enjeu de l’action théâtrale à laquelle se rattachent chacun des chapitres du roman.

Rappelons que tante Berthe a décidé d’installer dans son élégant appartement parisien – cinq pièces dans les beaux quartiers – une porte ovale sur le modèle d’une porte de cloître aperçue pendant les vacances d’été. Elle est sortie pendant le travail des ouvriers et rentre maintenant, le cœur battant. Mais il s’agit de bien plus que d’une porte : c’est tout un dispositif que Berthe a cherché à créer dans son appartement.

Installation ratée d’un ancien dispositif

La première chose qu’elle regarde depuis l’entrée, c’est « le rideau vert s’ouvrant et se fermant sur la grande baie carrée donnant sur le vestibule, à la place de la double porte vitrée couverte d’affreux petits rideaux froncés » (p. 343) Par cette baie on accède donc, de l’entrée, à « la salle à manger » (p. 344) d’où l’on peut voir, « à l’autre bout de la pièce, cette porte » (p. 343). On apprendra, au chapitre suivant, qu’elle a été posée « entre l’office et la salle à manger » (II 354). Dans l’office il y a également une porte qui donne sur l’escalier de service, par où entrent et sortent les ouvriers (I 345 et 348).

Les rideaux sont là, la porte est posée mais quelque chose ne va pas. A l’image-écran, sublime, excitante, d’un aménagement chaleureux au goût raffiné, qu’elle a ressassée durant toute sa promenade au dehors vient se superposer la réalité triviale d’un intérieur sans âme, « inanimé » :

« Pourtant les rideaux sont accrochés, ils pendent de chaque côté de la baie, et la petite porte est à sa place au fond de la salle à manger, posée sur ses gonds… Mais tout a un drôle d’air, étriqué, inanimé… C’est ce rideau vert sur ce mur beige… il fait grossier… une harmonie pauvre, facile, déjà vue partout, et la porte, il n’y a pas de doute, la porte ovale au milieu de ces baies carrées a l’air faux, rapporté, tout l’ensemble est laid, commun, de la camelote, celle du faubourg Saint-Antoine ne serait pas pire… Mais il faut lutter contre cette impression de détresse, d’écroulement… elle doit se méfier d’elle-même, elle se connaît, c’est de l’énervement, la contrepartie de l’excitation de tout à l’heure, elle a souvent de ces hauts et de ces bas, elle passe si facilement d’un extrême à l’autre… il faut bien se concentrer, tout examiner calmement, ce n’est peut-être rien… » (P. 344)

On assiste ici, dans le monologue intérieur de tante Berthe, à un retournement de l’excitation scopique, de la jouissance tactile face au bel objet, en angoisse de l’échec, en crainte du mauvais goût, en suspicion envers les ouvriers.

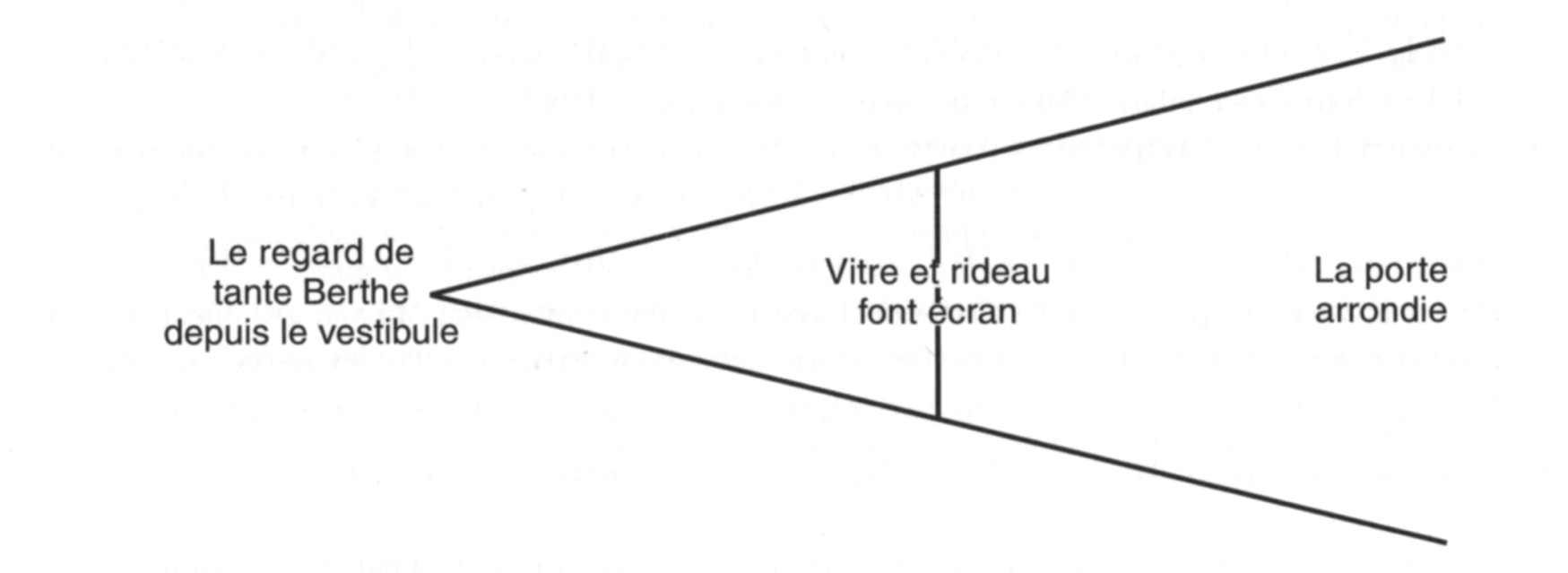

Cet échec est d’abord l’échec de l’ancien dispositif d’écran. Car c’est bien lui que Berthe, de concert avec son décorateur, avait cherché à installer dans son appartement :

Le rideau et la baie vitrée sont censés faire écran à la vision de la porte, qui se projette depuis l’entrée sur le mur du fond de la salle à manger. Le dispositif est celui du tabernacle. Berthe insiste d’ailleurs lourdement sur l’atmosphère religieuse qu’elle veut donner à cet ensemble. C’est en visitant, l’été passé (« cet été, tout est venu coup sur coup », p. 343), une cathédrale au milieu des champs de blé qu’elle avait eu l’illumination face à « cette petite porte dans l’épaisseur du mur au fond du cloître » (p. 342). La porte était arrondie : « c’est cet arrondi surtout qui l’avait fascinée, c’était intime, mystérieux » (ibid.). La porte apparaît ainsi discrètement comme la porte mystique du ventre marial, auquel l’allégorie chrétienne identifie le tabernacle ; elle est la porte du mystère de l’Incarnation. Fernande, la psy de salon, y fait allusion, lorsqu’elle donne sa « lecture » de l’histoire de l’appartement : « Vous savez ce que signifie le symbole de l’appartement… Alain est orphelin, il a été privé de mère depuis qu’il était tout petit… Je sais bien que sa tante l’a remplacée, mais justement… » (XVII 477). C’est d’ailleurs une vierge gothique qu’Alain vient solennellement installer dans l’appartement lorsqu’il en prend finalement possession.

Apparition de la chose derrière la vitre : le même dispositif est réutilisé à l’occasion de la scène de la librairie. Pierre et Alain y rencontrent Germaine Lemaire : « elle est apparue […] derrière la porte vitrée de la librairie » (X 425). Les espaces qu’habite, qu’investit Germaine Lemaire projettent l’espace intérieur, l’espace premier, central de l’appartement. La librairie est « un lieu privilégié, sacré, propice aux miracles… […] le lieu saint » (p. 433). Mais le tabernacle est menacé : Germaine Lemaire ne venant plus, il redevient une simple et ordinaire librairie. Plus généralement la fréquentation de la petite troupe qui entoure Germaine Lemaire constitue le tabernacle, et dans le même temps son renversement trivial : « Rassasié, repu installé en sécurité là où il paraissait impossible d’accéder, au cœur même, au saint des saints… Mais il n’y a plus de saint des saints, plus de lieux sacrés, plus de magie, plus de mirage d’assoiffé, plus de désirs inassouvis » (XII 444)25.

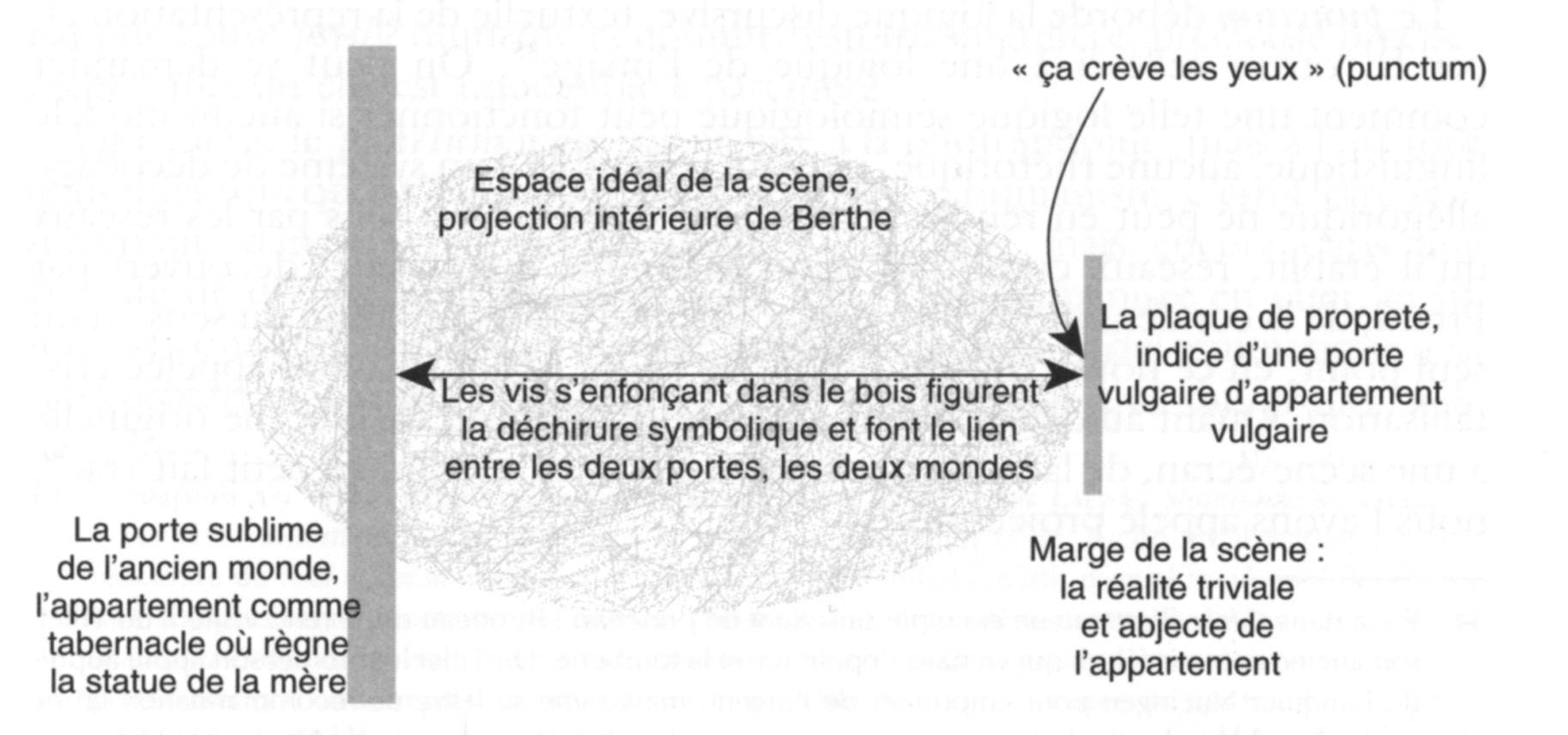

L’installation de l’ancien dispositif d’écran, où trône la Vierge mère du tabernacle, est donc sans cesse renversée, retournée en irruption d’une modernité commune, désacralisée. Il y a là plus que le retournement de l’image-écran sublime en invasion de l’abject. Ce sont deux mondes, deux cultures, deux époques qui s’affrontent en un cinglant face à face :

« Mais c’est tout trouvé, c’est cela, ça crève les yeux : la poignée, l’affreuse poignée en nickel, l’horrible plaque de propreté en métal blanc… c’est de là que tout provient, c’est cela qui démolit tout, qui donne à tout cet air vulgaire — une vraie porte de lavabos… Mais comment ont-ils pu ?… mais c’est sa faute aussi, à elle, quelle folie d’être partie, de les avoir laissés, elle n’a que ce qu’elle mérite, aucune leçon ne peut lui servir, elle savait bien pourtant qu’on ne peut les laisser seuls un instant, il faut être constamment derrière eux, surveiller chaque geste qu’ils font, une seconde d’inattention et c’est le désastre. Seulement voilà, on est toujours trop délicat, elle a si peur de les troubler… on se figure que ça les empêche de bien travailler, qu’on soit là toujours sur leur dos… » (P. 344, suite du précédent)

L’aura26 de la porte de cloître, chargée de réminiscences culturelles et historiques, se retourne en vulgarité de la porte en série, « une vraie porte de lavabos » : le texte défait donc le déroulement grandiose d’une histoire mythique, l’achève dans le vomissement des lavabos. Ce retournement se cristallise autour d’un détail qui « crève les yeux »27. Ce détail constitue, dans l’image, le punctum, c’est-à-dire l’élément discordant, le « quelque chose » à partir duquel on quitte l’économie de l’écran classique pour entrer dans le nouveau dispositif.

Définition du punctum

R. Barthes introduit la notion de punctum dans La Chambre claire28, c’est-à-dire au terme de son œuvre, pour rendre compte ce qui est spécifique à la photographie entre tous les autres arts : elle n’est pas une pure production de la main, de l’esprit de l’homme ; elle est aussi une impression du réel, laissant une large part au hasard. A la limite, le hasard seul peut déclencher l’impression photographique.

La photographie se situe donc en marge de l’art. Cette position, nous le verrons, n’est pas sans rapport avec les marges de la scène qu’occupe le nouveau roman. Détail choquant, chose dépourvue de sens, aberration pour l’œil, le punctum est, dans l’image photographique, l’élément qui renvoie à cette marge, le symptôme de ce basculement instable entre l’art et le réel. Il désigne la frontière de la mimésis : il est déjà dans la représentation, fait sens et ordonne l’image ; et pourtant il appartient encore au réel, à la matière insignifiante du monde, arbitrairement cadrée par l’objectif.

Dans l’image photographique, R. Barthes oppose studium et punctum, littéralement ce qui relève de l’étude et ce qui me point. Le studium est la structure rhétorique de l’image. Par lui, elle se décode comme une allégorie, s’ordonne comme un discours, fait sens comme représentation concertée du monde que le photographe, avec ses références culturelles, idéologiques, politiques, ordonne comme un texte, depuis le témoignage du reporter de guerre jusqu’à l’exhibition pornographique.

Le punctum, quant à lui, est de l’ordre de l’indécidable : ce petit détail qui sur la photographie arrête le regard, agrippe l’attention, ce détail incongru, irrégulier qui ne fera sens que subjectivement, par un écho arbitrairement venu de l’image aberrante avec la sensibilité de l’individu qui la regarde, n’entre dans aucun dessein allégorique, ne se déchiffre selon aucun code, ne relève d’aucune rhétorique. Peut-être même le photographe ne l’a-t-il pas vu, ou tout du moins pas voulu ? Or, et R. Barthes y insiste, il n’est pas de bonne photographie sans ce punctum qui la caractérise à la fois comme genre et comme médium. Par lui, même lorsque la pose est longuement préparée et concertée, la représentation s’ouvre à la dimension non sémiotisable du « saisi sur le vif » que les autres modes de représentation, tous tributaires de la parole ou de la graphè, ne peuvent assumer.

Pourtant, bien que R. Barthes proclame l’irréductibilité photographique du punctum, on ne peut s’empêcher de rapporter cette notion neuve à toute une constellation de termes qui ont traversé son œuvre, mais aussi celles de ses contemporains : c’est d’abord le troisième sens, ou sens obtus, dégagé des images-clefs d’Ivan le terrible de S. M. Eisenstein29 ; mais comment ne pas songer également à la tuchè lacanienne30 ou, sous une forme plus scolastique, au « point aveugle » qui selon Michel Charles31 donnerait la clef à la fois structurale et déconstructive d’un texte ?

Car si le punctum point, s’il crée un choc, c’est qu’il vient se superposer à l’image enfouie d’un trauma, d’une scène originelle, scène singulière, différente pour chacun d’entre nous, que le cinéaste, que le photographe certes n’ont pas pu programmer, anticiper, mais quand même ont cherché à réveiller. R. Barthes montre bien dans La Chambre claire l’articulation pour lui du punctum à la mort de sa mère et, de là, le réveil qui par lui s’opère de la fixation d’enfance à celle dont le deuil n’est jamais clos. Cette articulation du punctum photographique au deuil jamais achevé de la mère semble bien désigner la même chose que l’articulation, formulée par Lacan, entre l’automaton propre à toute mimésis32 et la tuchè primitive, ce hasard à la fois total et inéluctable de la mauvaise rencontre infantile.

Le punctum a à voir avec la mauvaise rencontre, c’est-à-dire avec ce face à face de l’enfant à la scène originelle dont parle Freud dans « L’homme aux loups », l’enfant surprenant, ou s’imaginant avoir surpris le coitus a tergo du père avec la mère33.

On touche là au paradoxe du punctum, qui à la fois entre en résonance avec une aventure personnelle, incommunicable, différente pour chacun, et dans le même temps rejoint une structure universellement constitutive du « moi ». La psychanalyse permet ainsi de situer, de circonscrire le caractère indécidable du punctum et, par là, de l’intégrer à une théorie générale de la représentation. Cette indécision est « poignante » parce qu’elle a à voir avec la tuchè, la mauvaise rencontre, qui fonctionne à la fois comme trauma universel constitutif de toute psychè humaine et comme histoire singulière, précieuse précisément parce qu’elle est impossible à partager.

En ce sens, le punctum n’est pas propre à la photographie, mais à l’art tout entier dès lors qu’il s’inscrit dans une perspective humaniste, c’est-à-dire non seulement dans un rapport privilégié à l’homme, mais encore dans une volonté de domination, de maîtrise du réel. L’art humaniste en effet, et lui seul, se construit tout entier comme articulation de la tuchè traumatique à sa représentation pacifiée, à son universalisation apollinienne. Ce qui est propre à la photographie, c’est l’inscription du punctum dans le réel, non le punctum lui-même.

R. Barthes situe le caractère indécidable du punctum dans l’image même : on ne peut pas décider si pour le photographe ce détail-là constituait délibérément le punctum de l’œuvre, ou s’il s’agit d’un parasitage aléatoire, de quelque chose qui s’est mis là après coup, ou à son insu.

Mais l’image demeure une donnée objective : ce sont ses motivations, ses significations qui peuvent rester dans l’indétermination. L’indécision constitutive du punctum ne procède pas de l’image même, mais de cette tuchè, de cette rencontre originelle que le punctum réveille chez l’artiste comme chez le spectateur. Le punctum fait objectivement coïncider ces subjectivités, dont les histoires incommunicables s’inscrivent dans un cadre, mouvant certes, mais que l’on peut modéliser. Le punctum devient alors ce qui constitue l’objet de représentation comme œuvre d’art (texte, peinture, photo, film), c’est-à-dire ce qui dans l’objet dépasse, déborde la pure codification rhétorique d’un message34.

En fait, pratiquement, la différenciation du punctum et du studium est délicate : dans l’effet poignant de l’œuvre, même au moment le plus émouvant, lorsque l’âme est touchée, que les profondeurs de l’être sont atteintes, il entre toujours quelque chose de culturel. Ce qui est dépassé, subverti et nié par le punctum, ce n’est pas l’âme de la culture, mais plutôt les formes conventionnelles auxquelles elle est sans cesse menacée d’être réduite : formes du discours, du texte, du langage ; il n’y a pas de mots pour dire le punctum, sinon ce « quelque chose » qui revient chez Nathalie Sarraute de façon obsédante. C’est ici une certaine forme, archaïque, de l’image qui intervient.

Le punctum déborde la logique discursive, textuelle de la représentation et, par là, ouvre celle-ci à une logique de l’image35. On peut se demander comment une telle logique sémiologique peut fonctionner si aucun modèle linguistique, aucune rhétorique, rien qui ressemble à un système de décodage allégorique ne peut en rendre compte. Le punctum fait sens par les réseaux qu’il établit, réseaux constitués selon le double mécanisme, découvert par Freud, de la condensation et du déplacement. La condensation du sens en un seul point, en ce noyau dur du « quelque chose », nous l’avons appelée cristallisation. Quant au déplacement qui permet de passer de la scène originelle à une scène-écran, de la scène à sa marge, au détail anodin, au petit fait vrai36 , nous l’avons appelé projection.

Le punctum constitue donc la trace, le symptôme d’une ultime déconstruction du discours et, dans le même temps, le trait, le pas37 qui ouvre à une refondation du sens par l’image. En ce sens, le punctum ne peut se réduire au réel, aux effets du hasard, et relève bien, sinon de la création, du moins d’une décision artistique38.

Le punctum, chez Nathalie Sarraute, c’est ce qui « crève les yeux ». Berthe s’immobilise, se statufie devant la poignée de sa porte et la plaque de propreté qui la défigure. La distance géométrale du regard albertien s’abolit au profit d’une cristallisation autour de ce qui fissure la poche d’abjection, qui ouvre une brèche dans la paroi sépulcrale de la scène, une blessure dans la chair du bois de la porte. Le punctum est l’instrument de ce décentrement qui ouvre la marge de la scène :

« Maintenant le bois est entamé, les grosses vis de l’horrible plaque de propreté s’enfoncent dans la chair du bois, elles vont laisser des traces… » (P. 345.)

De part et d’autre de cette insignifiance parodiquement christique, N. Sarraute figure le monde. En amont, la culture pluriséculaire, presque perdue, de l’architecture monastique, où trône la Vierge mère ; en aval, la communauté vaguement inquiétante, gouailleuse des ouvriers, représentation disséminée du monde viril, de l’instance paternelle, affrontent mystère contre mystère deux univers symboliques étrangers l’un à l’autre, que seul le dispositif du texte, la porte et sa poignée, font communiquer.

Hantise et conjuration

Pourtant le texte ne délivre ni un discours historique, ni un discours ouvrier. L’histoire, comme les ouvriers s’y manifestent non comme instances symboliques régulatrices, mais comme ombres à la fois absentées et projetées, comme figures d’une hantise, comme sourdes articulations de ce que J. Derrida nomme un schème de la conjuration39. La démultiplication obsessionnelle des portes vulgaires dans le monologue de tante Berthe, « dans des pavillons de banlieue, dans des villas, des hôtels, même chez son coiffeur » (p. 343), puis l’invasion des poignées de porte, « Peut-être sur les portes des cuisines, des salles de bains… — Mais non… partout… dans les chambres… dans les pièces de réception… » (p. 346) produit une coalescence d’images, une sorte de précipitation fantasmatique que le texte s’efforce de conjurer. Parallèlement, l’évocation inquiète et rancunière des ouvriers partis (« ils doivent être en train de boire, de rire, accoudés au comptoir du bistrot, de se raconter de bonnes histoires… », p. 345), amenée par la contemplation du désordre des « outils […] épars sur le parquet » (p. 344), produit la même hantise d’un monde absent que le discours de Berthe cherche à conjurer. La loi symbolique dans les deux cas se manifeste comme absence, comme extériorité par rapport à ce qui ici est en jeu : l’ancienne culture vient se défaire et échouer devant la porte déplacée et défigurée ; le monde ouvrier se dérobe également et ne construit aucun sens, même négatif et accusateur, pour l’objet. La porte ne devient pas même l’emblème d’un ferment de révolte, d’un transfert de culture. Quelque chose ici s’abîme, quelque chose qui n’est pas même de l’ordre d’une culture qui s’en irait, face à laquelle l’auteur exprimerait un certain regret. Ce qui est plus profondément encore en jeu, c’est la constitution de l’objet, la possibilité d’un objet : l’objet-porte, par la poignée qui le déchire et cristallise l’abjection, se défait, tout à la fois se démultiplie à l’infini et s’évide, perd toute substance. Cette défection de l’objet que met en scène la littérature a à voir, semble-t-il, avec ce que W. Benjamin désigne comme la perte de l’aura. Le « quelque chose » que vise la littérature déconstruit l’objet : il défait ce qui dans le langage ramène l’éparpillement vague du réel à la succession ordonnée des signes ; il défait cette institution des objets non dans un geste nihiliste de révolte et de destruction, mais pour faire jaillir un autre ordre tout à la fois du sens et du symbolique, un ordre qui passe par le regard plutôt que par le verbe, qui se fonde non sur la distanciation, mais sur la corporisation, l’ingestion, le spasme.

Conclusion

On pourrait multiplier les exemples de ce travail déconstructif de l’objet dans la littérature qui gravite autour du nouveau roman. Contentons-nous d’évoquer la mort du capitaine de Reixach, dans La Route des Flandres, « le bras levé brandissant cette arme inutile et dérisoire dans un geste héréditaire de statue équestre40 », entre souvenir d’une aristocratie perdue et embourbement désespéré sur les sentiers visqueux de la guerre quatorze, ou encore le dessin des visages qui apparaissent au narrateur sur les écailles du plafond de sa chambre ou à la faveur du feu de cheminée dans Angélique ou l’enchantement, d’Alain Robbe-Grillet, d’abord le visage d’Angélique objet du désir, puis la cohorte des morts de la littérature défaite,

« Richard de Gloucester, Macbeth comte de Glamis, Joseph K., Sartoris, Ivan Karamazov et son frère Dimitri, Boris l’usurpateur, Edouard Manneret, Nicolas Stavroguine… Et derrière eux, d’autres viennent encore, pantins véhéments que les sautes d’air désarticulent, tordent comme oriflammes au combat, disloquent en lambeaux de fumées, pour les recomposer un peu plus loin sous de nouveaux harnachements41 ».

La poignée de porte de tante Berthe, le bras levé du capitaine de Reixach, le dessin de visage sur les murs ou dans le feu du manoir d’Alain Robbe-Grillet participent tous de ce « quelque chose » par quoi cette littérature s’ordonne autour de la défection de l’objet comme figure de la défection du modèle textuel. Le texte s’articule autour d’un hors-texte qui ne relève pas tant de la régression imaginaire que de la coalescence scopique, c’est-à-dire d’une logique structurante échappant aux modèles traditionnels de l’organisation symbolique.

Faut-il voir dans ces phénomènes textuels un avatar isolé d’une littérature tombée en décadence, une sorte de déchéance de ce qui, dans l’ordre du texte, se jouait dans la littérature humaniste ? Le parcours que ce livre propose suggère d’adopter la démarche inverse, en montrant que si ces phénomènes de défection de l’objet sont récents dans notre littérature, ils s’intègrent à une dynamique profonde de la représentation tant littéraire que, plus généralement, artistique, dynamique qui, depuis la Renaissance au moins, habite et subvertit le modèle textuel pour préparer la culture de l’image à laquelle nous nous destinons aujourd’hui.

Notes

On retrouve la poche un peu partout dans l’œuvre de N. Sarraute. Par exemple dans Portrait d’un inconnu : « Maintenant seulement, la poche en lui, qui gonflait comme l’eau sous la peau d’un hydropique, éclate de part en part. » (P. 131.)

Germaine Lemaire, lors de la visiste d’Alain Guimier, lui fait remarquer qu’« On n’est dévoré que quand on le veut bien » (V 401). Alain lui faisant la cour se voit lui faisant « ingurgiter les savoureuses nourritures, confitures » (X 429). Montalais fait remarquer à Alain : « Maine, c’est une force de la nature. Vous avez remarqué ses dents ? Larges, puissantes, elle croquerait n’importe quoi. Ha, ha, ha… des dents d’ogre. » (XII 446.) Elle-même, seule, cherche à se rassurer contre les pâles critiques qui osent la dénigrer : « Leur estomac fragile, si délicat, ne supporte pas les belles viandes saignantes, les succulents pâtés préparés suivant les bonnes recettes éprouvées. » (XIII 451.) Lors sa visite dans le nouvel appartement d’Alain, tandis que celui-ci lui montre en tremblant la Vierge gothique au bras douteux, « Elle regarde fixement, elle engloutit avec flegme cette épaule, ce bras, son estomac solide les digère sans difficulté » (XXI 515).

Nous numérotons, pour plus de commodité, les chapitres du Planétarium, qui ne sont séparés que par un changement de page dans l’édition folio, une étoile dans l’édition de la Pléiade. Pour une étude plus globale de l’œuvre de Nathalie Sarraute, on se reportera aux travaux d’Arnaud Rykner, Nathalie Sarraute, Seuil, 1991 et Paroles perdues, Corti, 2000, pp. 85-103 (sur l’autobiographie), pp. 195-210 (« Écrans et écrins sarrautiens », sur Portrait d’un inconnu). Voir également Éthiques du tropisme : Nathalie Sarraute, textes édités et présentés par Pascale Foutrier, L’Harmattan, 2000.

Très exceptionnellement, cette visite est présentée deux fois, la première du point de vue de Berthe, la seconde du point de vue de Pierre (XIX 493).

Le personnage d’Alain Guimier, choyé, efféminé, tyrannique, manifeste une très grande proximité avec celui de Lucien, imaginé par Sartre dans « L’Enfance d’un chef », in Le Mur, Gallimard, 1939, Folio, pp. 155-252.

Alain Guimier venait de comparer les objets dans l’appartement de Germaine Lemaire à « un butin fabuleux amassé par un pirate » (p. 398).

« C’est cela, il le sent maintenant, qui le paralyse, […] une énorme poche enflée » (II 352) ; « La poche énorme, qui appuyait si fort, qui l’empêchait de bouger est crevée » (II 353) ; « la poche auprès de lui se remet à enfler » (II 356) ; « Et la poche se vide, ça y est, le jet de liquide âcre se répand » (ibid.) ; « Chez lui aussi une énorme poche enflée se vide avec un sifflement » (II 362).

Gisèle décrit ainsi sa complicité avec son mari : « Eux deux seuls, elle et lui – eux seuls possédaient ce pouvoir d’entrer chez les autres comme ils voulaient, de pénétrer sans effort derrière la mince paroi que les autres essayaient de leur opposer, derrière laquelle les autres s’efforçaient de se cacher » (IV 379). Après s’être livrée un instant à un épanchement d’amitié pour son frère, Berthe encaisse le coup qu’il lui décoche : « Pas la moindre lueur en elle, tout est bien éteint. Les gerbes d’étincelles de tendresse, de confiance qu’il fait jaillir de ses mots, de ses yeux, de son sourire crépitent en vain contre la paroi ignifuge qu’elle a dressée entre elle et lui. » (XI 440.) Alain avait éprouvé, avant la visite chez Germaine Lemaire, cette même dureté en lui, avec, sinon l’image de la paroi remplacée par celle du « noyau dur », du moins la même gerbe d’étincelles : « les choses du dehors en le heurtant font jaillir de brèves étincelles » (V 391). Alain persiffle sa tante qui ne veut même pas aller visiter le deux-pièces qu’il lui offre en échange de son appartement : « Mais bien sûr… sa voix siffle comme un chalumeau qui essaie de forer un épais mur d’acier… » (XVI 472).

Alain chez Germaine Lemaire se laisse aller à la sincérité sur sa propre paresse au travail : « Il n’a rien à craindre, il peut se permettre cela : elle saura trouver ce qui se cache sous la gangue… Elle la première l’a découvert… » (V 397). Alain imagine Montalais se figeant devant lui après le récit que Germaine Lemaire lui aura fait de la rencontre à la librairie et des sarcasmes du père : « Son visage va se figer, son œil, pareil soudain à une coque lisse et vide va s’immobiliser, se détourner » (XII 443). Adrien Lebat, une autorité pour Alain Guimier, déprécie Germaine Lemaire, son idole : « L’énorme coque épaisse aux parois renforcées du grand paquebot continue son mouvement, écrasant tout… » (XX 509).

Alain s’imagine parfois se livrant à sa belle-mère pour gagner sa sympathie : « Je crois toujours – c’est peut-être idiot – que quelque part, plus loin, tout le monde est pareil, tout le monde se ressemble… Alors je n’ose pas juger… Je me sens aussitôt comme eux, dès que j’ôte ma carapace, le petit vernis… Pas vous ? Vous ne trouvez pas ?… » (II 357). « Gisèle voit Alain se fermer quand elle évoque le sujet de discorde avec ses parents, l’élégante bergère qu’Alain voudrait se faire offrir à la place des solides fauteuils anglais : « En lui quelque chose se referme ; un glacis, un vernis dur recouvre ses yeux » (IV 386). Germaine Lemaire se ferme en encaissant les compliments perfides de Pierre Guimier : « Autour des lèvres étroites la mince couche figée bouge à peine. Les lèvres fines s’étirent… » (X 428).

« quelque chose suinte, ce même agacement » (V 393). Le dispositif est exploité magistralement dans Potrait d’un inconnu avec l’épisode de la fuite d’eau dans le mur (pp. 130-133).

Ce doigt qui pointe constitue ici le punctum. Voir infra, pp. 292sq.

Sur l’abject dans son rapport avec le « quelque chose », voir Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur. Ce livre, qui n’évoque pas Nathalie Sarraute mais rend compte de façon lumineuse de son univers imaginaire, invite à opérer des rapprochements inattendus, avec Céline notamment, qui déborderaient le cadre de ce livre.

L’écran de Portrait d’un inconnu analysé par A. Rykner est typiquement une image-écran : « L’inconnu me servait d’écran, me protégeait » (p. 92) ; « le monde des objets s’interpose comme un écran » (p. 127). Cette interposition ne constitue pas un champ du regard, mais l’enveloppe protectrice qui clot le dispositif en marge de la scène.

La dernière figuration de ce couple est la statue de Vierge gothique qu’achète Alain pour décorer son nouvel appartement. Dans cette statue, quelque chose ne va pas, a l’air faux : « ce contour du bras, de l’épaule » (XX 503), « cette épaule, ce bras » (ibid.) et, au chapitre suivant, « Il a envie de dissimuler l’autre épaule, ce bras… » (XXI 515). Il s’agit du bras qui ne porte pas l’enfant, c’est-à-dire du bras qui se présente en avant, du bras érigé. Ce bras qui déçoit, ce bras qui manque, symptomatise le défaut du phallus dont est frappé Alain, identifié symboliquement ainsi à une petite fille.

XI 436, XVII 476.

XI 436, XVII 477, XVIII 489.

Dans Enfance, la narratrice évoque « cette passion pour les flacons » d eparfum : « J’en ai maintenant plusieurs, tous différents, mais chacun à sa manière est splendide. Une collection alignée sur ma cheminée, à laquelle personne d’autre que moi – on me l’a promis – n’a le droit de toucher. » (VIII 1007.)

Il faut probablement mettre en relation la bergère tendue de soie désirée par Alain Guimier avec le « canapé recouvert d’une délicieuse soie à ramage » que la narratrice, au début d’Enfance, poignarde avec « une paire de grands ciseaux d’acier » pour défier sa gouvernante allemande (p. 992, voir également l’image de l’homme taillant dans la chair avec des ciseaux, p. 1014). Alors « quelque chose de mou, de grisâtre s’échappe par la fente… » (p. 993). Le dispositif sarrautien fondamental est ici posé et l’identification se précise du fauteuil à la mère, qui n’est pas là pour interdire efficacement le geste de veangeance et de défi de sa fille.

« Elle fait penser à un renardeau […] un petit animal sauvage qui guette sa proie » (VIII 414-415)

Le maire peut se lire comme le mère, c’est-à-dire la mère au masculin, détentrice de la loi et du phallus : femme écrivain, elle porte l’instance de la lettre.

Lorsque Germaine Lemaire débarque chez Alain Guimier, il décrit ainsi les jeunes protégés qui l’accompagnent, furetant partout d’un air goguenard : « ils sont comme des chiens qui flairent dans tous les coins pour dénicher la proie qu’ils emporteront entre leurs dents et que, tout à l’heure, dès qu’ils seront sortis d’ici, ils déposeront, toute tiède et palpitante, aux pieds de leur maîtresse… […] l’œil gourmand, elle savourera d’avance le succulent repas que plus tard, chez elle, tout à son aise, avec eux sous la table, elle dévorera… » (XIV 458).

Symétriquement, dans Enfance, la narratrice reçoit de son père un diminutif étrange, Tachok, ou Tachotchek, diminutif masculin au lieu des habituelles [Na]tàcha, [Na]tàchka, [Na]tàchetchka. (Le na s’entend peu et peut à la rigueur sauter car il ne porte pas l’accent tonique, que le père a également déplacé pour souligner le masculin, comme le prouve la présence du o malgré la palatalisation : Tachòk et non Tàchek.)

On peut rapprocher cela des scènes d’Enfance. De sa mère, qui lui fait les dernières recommandations avant d el’envoyer chez son père, la narratrice dit : « Oui, elle peut en être certaine, je la remplacerai auprès de moi-même, elle ne me quittera pas » (p. 994). La revendication du couple mère-fille est liée à l’oralité : par fidélité à la mère absente et à ses recommandations, mais aussi par défi, la fillette n’avalera ses aliments qu’une fois devenus « aussi liquides qu’une soupe » (p. 994). Plus loin, il s’agit de faire avaler de la poussière à la mère pour qu’elle fasse un enfant (p. 1002).

Voir la chronologie établie par Arnaud Rykner, Pléiade, p. XXIX.

Berthe fait pendant à Germaine Lemaire pour figurer la mère, avec les mêmes images de dévoration. Certes, Germaine Lemaire est plutôt dévoratrice, et Berthe plutôt dévorée : « elle les attend comme le vieux sanglier quand il se retourne et s’assied face à la meute » (XV 470) ; « La pauvre femme est comme une bête traquée » (XVII 475). Mais n’a-t-elle pas dans le même temps un nez de chien, qui la met aussi du côté de la meute carnassière : « Le bout de son nez est mobile comme chez les chiens » (V 400). Sur le mode du persifflage, Alain compare Berthe à un ogre. Il parle d’abord de son père, dont Gisèle vient d’essuyer les mercuriales : « La mère-grand t’a fait les gros yeux. Des ogres, toutes ces vieilles gens. Si on les laissait faire, ils dévoreraient les tendres petits enfants. » (IX 423.) La référence au Petit chaperon rouge permet de superposer insidieusement le père en mère-grand/méchant loup et Berthe en méchant loup/ogre. Dans le même registre de la fable, Berthe geignant devant son frère apparaît comme le loup du Loup et les sept chevreaux : « C’est comique de la voir apparaître sous ce déguisement : le loup sous la peau d’un agneau, imitant ses bêlements… conseille-moi, je ne sais pas, qu’est-ce que tu crois, je suis si seule, si naïve, toi tu es fort, tu comprends… viens à mon aide… Mais il voit briller ses yeux, luire ses longues dents… » (XIX 500).

La dimension sacrée de cet espace tabernaculaire archaïque peut également susciter l’horreur : « Je suis seul dans l’antre redoutable, je dois profiter de ce moment », pense Alain auprès de Germaine Lemaire (X 430). Mais Pierre voit Berthe dans son appartement exactement de la même façon : « Elle est tapie au fond de son antre, gardienne de rites étranges, prêtresse d’une religion qu’il déteste, dont il a peur, fourbissant inlassablement les objets de son culte. » (XI 437.)

La notion d’aura est empruntée à Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée », 1936, Ecrits français, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1991, pp. 140-171.

L’expression reviendra à plusieurs reprises dans la suite du texte. Alain, parlant à Gisèle de sa mère, s’exclame : « Que tu es enfant… mais ça crève les yeux, voyons, rends-toi compte… […] Ta mère est surtout une autoritaire. » (IV 380.) Gisèle découvre comment sa mère voit Alain, quel tableau ils font aux yeux des autres : « il suffit de s’écarter de soi-même et de se voir comme les autres vous voient, et aussitôt cela crève les yeux… » (IV 383). Le père de Gisèle se moque de la laideur de Germaine Lemaire : « Eh bien, elle est laide comme un pou. Ça crève les yeux. » (VII 411.) Débarqués dans l’appartement d’Alain, les protégés de Germaine Lemaire ont l’effronterie de plaider pour les fauteuils en cuir contre la bergère. Alain reste muet mais ne peut réprimer sur son visage sa violente réaction : « C’est sûr, cela crève les yeux, ils ont tous très bien vu cet air outré, scandalisé, ce sourire tendu, inquiet, obséquieux… » (XIV 461).

R. Barthes, La Chambre claire, p. 49

R. Barthes, « Le troisième sens », L’Obvie et l’obtus, Essais critiques III, Seuil, 1982, pp. 43-58.

R. Barthes s’y réfère explicitement dans La Chambre claire. Voir Lacan, Séminaire XI, chapitre V, « Tuché et automaton ». En reprenant la notion aristotélicienne de Tuchè, qu’il traduit par « la rencontre du réel », Lacan rend compte du traumatisme initial à partir duquel le névrosé développe une compulsion de répétition. Le sujet se construit une image obsessionnelle, image qui se répète (l’automaton) pour faire écran à ce traumatisme (la tuché), pour se protéger et se défendre contre lui, pour éviter que ne se reproduise la violence alors subie. Jusqu’ici, rien que de très freudien et orthodoxe. L’originalité de la réflexion lacanienne tient aux applications nouvelles qu’il cherche à faire de ce mécanisme : la rencontre manquée, la mauvaise rencontre non seulement fonde le sujet, mais structure par la suite le regard, comme répétition atténuée de la tuché primitive.

M. Charles, Rhétorique de la lecture, Seuil, 1977, p. 22.

L’automaton est une notion que Lacan emprunte à la Physique d’Aristote. Il désigne, dans la nature, la force d’inertie, dans l’art, la répétition, c’est-à-dire tout ce qui relève du cadre et des conventions, tout le maillage rhétorique de la mimésis, toutes les règles auxquelles elle est assujettie, règles qui vont des bienséances les plus subtiles aux usages linguistiques et picturaux les plus élémentaires.

Freud, « L’Homme aux loups », chap. IV, pp. 349sq.

Il y a dans César Birotteau un exemple saisissant de punctum : Birotteau ruiné rend visite à du Tillet, son ancien commis félon, qui vit dans l’opulence et la fourberie. Du Tillet lui promet son appui auprès du banquier Nucingen pour emprunter de l’argent, mais signe sa lettre de recommandation en ne mettant pas de point sur le i, signe convenu qui annulera la lettre aux yeux de Nucingen. L’absence de point sur le i, autour de quoi se cristallise toute la scène (VI 221), constitue le punctum car même si le signe est convenu entre du Tillet et Nucingen, il n’y a même pas de signe pour Birotteau qui ne voit rien. Le point manquant est à la limite du visible et de l’invisible, du signifiant et de l’insignifiant.

Dans la perspective qui lui est propre, Daniel Arasse élargit de la même façon le punctum barthésien à la notion de détail pour rendre compte de ce qui dans le tableau fixe le regard, défait le dispositif rhétorique de la représentation et reconstruit un autre sens. Voir D. Arasse, Le Détail : pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, 1992, 1996.

R. Barthes, « L’effet de réel », Littérature et réalité, Seuil, 1982, Point-Seuil, pp. 81-90.

A rapprocher de la notion lacanienne de « pas-de-sens », Séminaire V, 1957-1958, Seuil, 1998, chapitre V.

Voir Philippe Ortel, « La Chambre claire ou le refus de l’art », in Roland Barthes et la photographie : le pire des signes, « Les Cahiers de la photographie », Paris, Contrejour, A.C.C.P., 1990.

J. Derrida, Spectres de Marx, Galilée, 1993.

Cl. Simon, La Route des Flandres, 1960, Minuit, collection “double”, pp. 11-13.

A. Robbe-Grillet, Angélique ou l’enchantement, 1987, Minuit, p. 9.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « La poignée de porte de tante Berthe. Le Planétarium ou les marges de la scène », La Scène de roman, Armand Colin, collection U, 2002, p. 219-242.

Fiction, illustration, peinture

Archive mise à jour depuis 2006

Fiction, illustration, peinture

La scène de roman

La scène de roman : introduction

Renaud dans le jardin d’Armide

Rastignac chez Mme de Restaud

Gilberte derrière les aubépines

La poignée de porte de tante Berthe

La double aporie du topos

Illustrer la fiction

Molière, une parole débordée

Marillier, l’appel du mièvre

On n'y voit rien

Illustrations de l'utopie au XVIIIe siècle

Le temps des images

Du conte au roman graphique

Déconstruire l’illustration

Régimes de la représentation dans la gravure d’illustration classique

Penser la fiction depuis la peinture

Une sémiologie du décalage : Loth à la scène

Introduction à la scène comme dispositif : Paolo et Francesca

La main tendue, le regard démasqué

De Silène molesté à la chair blanche des nymphes

Chambres de la représentation

L'intimité de Gertrude

Brutalités invisibles

Parodie et pastiche de Poe et de Conan Doyle dans Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux

Le dispositif de la chambre double dans Les Démons de Dostoïevski

Scène pour voir et chambre des brutalités

La Princesse de Clèves

L’invention de la scène dans le roman français

La canne des Indes

L'aveu

La princesse, la religieuse et l'idiot

Richardson

Entre scandale et leurre

Introduction aux Lettres angloises, ou histoire de miss Clarisse Harlove, par Samuel Richardson