Scène de roman : la chose a existé avant le mot. Avant le dix-huitième siècle, on n’en parle pour ainsi dire jamais. Le mot scène n’est jamais prononcé ni dans L’Heptaméron de Marguerite de Navarre (15581), ni dans La Princesse de Clèves (1678). Nous montrerons pourtant que c’est là, en France, que les premiers dispositifs scéniques du roman furent mis au point. Scène fait timidement son apparition dans La Vie de Marianne (1731-17422), avant d’envahir littéralement la Clarisse de Richardson (1748), dans la traduction du moins de l’abbé Prévost (1751) : le basculement s’est opéré précisément entre la rédaction du texte anglais (où scene est encore rare) et ce qu’il faut appeler, plus qu’une traduction, et au sens le plus noble du terme, l’adaptation française de Prévost (où le mot scène est omniprésent).

La scène de théâtre : définitions et filiations

Dans la langue classique, la scène renvoie quasiment exclusivement à la scène du théâtre et désigne avant tout le lieu de sa représentation :

« Scène. s. f. Théâtre, ou plutôt lieu où l’on représentoit les premières Pièces Dramatiques. Scena. Ce mot vient du grec σκήνη, tente, pavillon, cabane, où l’on représentoit les premières pièces. » (Dictionnaire de Trévoux, 1771, tome septième, p. 582.)

Mais le mot théâtre est ambigu, se prête à la métaphore. La scène est le théâtre de l’action, c’est-à-dire ce qui est donné à voir3 de l’action, dans un espace qu’elle délimite. D’un côté donc, la scène est disposée, focalisée vers la concentration du θέατρον (theatron, donné à voir, théâtre) ; de l’autre, la scène se déploie, s’élargit en une rangée d’arbres, en une tente (σκήνη, skênê) et, de là, implicitement, en la Tente par excellence, cette Tente d’assignation, ou Tabernacle4, depuis laquelle le Moïse de l’Exode, dans le Désert, communiquait face à face avec Dieu : cet échange de Moïse et de Dieu à l’ombre de la Tente constituerait l’un des archétypes possibles de la scène. Plus exactement, la culture classique a forgé cette origine, y a puisé une légitimité symbolique (il fallait conjurer l’interdit dont le christianisme frappait les spectacles), et une source d’inspiration et de structuration de la représentation.

L’article Scène de l’Encyclopédie confirme et développe cette affiliation du mot :

« Scène, s. f. (Littérature.) théatre, lieu où les pieces dramatiques étoient représentées. Voyez Théatre. Ce mot vient du grec σκήνη, tente, pavillon, ou cabanne, dans laquelle on représentoit d’abord les poëmes dramatiques.

Selon Rolin5, la scene étoit proprement une suite d’arbres rangés les uns contre les autres sur deux lignes paralleles qui formoient une allée & un portique champêtre pour donner de l’ombre, σκία, & pour garantir des injures de l’air ceux qui étoient placés dessous. C’étoit-là, dit cet auteur, qu’on représentoit les pieces avant qu’on eût construit les théatres. Cassiodore6 tire aussi le mot scene de la couverture & de l’ombre du bocage sous lequel les bergers représentoient anciennement les jeux dans la belle saison. »

On retrouve ici l’origine grecque du mot : l’article ne dit rien du latin scaena, qui désignait le mur de scène servant de décor de fond dans les théâtres romains. Mais surtout l’Encyclopédie développe la représentation d’un espace enveloppant, abrité, protégé. La scène serait un endroit « à l’ombre », sous la tente, sous les arbres. Cette circonscription d’un espace protégé constituera, nous le verrons, une donnée fondamentale du dispositif scénique.

La scène en peinture : espace vague et espace restreint

On ne trouve rien, en revanche, dans les dictionnaires classiques, sur l’usage extra-théâtral du mot scène. La scène s’exporte pourtant non seulement dans le roman, mais en peinture. Le mot revient sans cesse sous la plume de Diderot, lorsqu’il décrit les tableaux des expositions organisées par l’Académie royale de peinture. Citons quelques exemples :

« Et ce Jugement de Pâris, que vous en dirai-je ? Il semble que le lieu de la scène devait être un paysage écarté, silencieux, désert, mais riche… » (Salon de 1759, à propos du Jugement de Pâris de Lagrenée.)

Le « lieu de la scène » est ici le lieu de la représentation, comme on écrit, au début d’une pièce de théâtre, « La scène est à Trézène, ville du Pélopponèse » (Racine, Phèdre, 1677), ou « La scène est dans une place de ville » (Molière, L’École des femmes, 1662), ou « La scène est à la Mecque » (Voltaire, Le Fanatisme ou Mahomet le prophète, 1742).

Mais très vite Diderot identifie la scène à une partie de la toile peinte, à cet espace concentré, délimité, de la scène proprement dite, du théâtre de l’action :

« Et que fera le roi de Prusse de ce mauvais Jugement de Pâris ? Qu’est-ce que ce Pâris ? Est-ce un pâtre ? Est-ce un galant ? Donne-t-il, refuse-t-il la pomme ? Le moment est mal choisi. Pâris a jugé. Déjà une des déesses, perdue dans les nues, est hors de la scène ; l’autre, retirée dans un coin, est de mauvaise humeur. » (Salon de 1761, à propos du Jugement de Pâris de Pierre.)

Une des trois déesses entre lesquelles se décidait le jugement de Pâris est déjà « hors de la scène » ; elle est pourtant visible sur la toile : l’espace de la scène, par rapport à l’espace de la toile, est donc un espace restreint. Hors de cet espace, des spectateurs assistent à la scène, comme au théâtre :

« Ces deux soldats, oisifs et tranquilles spectateurs de la scène, sont inutiles. Ces trois vieillards, oisifs et tranquilles spectateurs de la scène, sont inutiles. Et au milieu de ces froids et muets assistants qui donnent à Jephté l’air d’un assassin, ce jeune homme qui prête son ministère sans sourciller, sans pitié, sans commisération, sans révolte, est d’une atrocité insupportable et fausse. » (Salon de 1765, à propos du Sacrifice de Jephté de Lagrenée.)

Ce que Diderot critique ici, ce n’est pas la présence de spectateurs en dehors de la scène, mais leur tranquillité oisive face à l’horreur d’un sacrifice humain : sur la toile, les spectateurs qui assistent à la scène ont une fonction dramatique décisive ; ils la caractérisent, ils indiquent comment le spectateur réel, en dehors du tableau, doit réagir face à ce qui est placé devant ses yeux. Entre l’espace restreint de la scène et la place du spectateur réel face à la toile, ces spectateurs peints servent de médiateurs à la constitution du sens, et occupent un espace intermédiaire, qui n’est ni celui du réel, ni à proprement parler celui de la représentation, un espace vague, entre scène et monde.

Pourquoi il faut définir la scène comme un dispositif

Dans un roman, lorsque le récit ne caractérise pas lui-même ce qu’il raconte comme une scène, il peut être embarrassant de déterminer si l’on a affaire véritablement à une scène, ou à une simple séquence narrative. Le critère de la dilatation temporelle, proposé par Gérard Genette7, est bien subjectif : une scène n’est pas une histoire qu’on raconte plus lentement, avec plus de détails. La scène de roman n’est pas une narration dilatée : ce qu’elle met en œuvre n’est pas d’ordre narratif. Le mode de représentation auquel elle recourt a été importé du théâtre, a circulé dans la peinture. Empruntant ses effets à la fois à la performance d’acteur et à l’effet visuel global de la composition peinte, la scène de roman ne saurait s’expliquer en termes d’écriture et de narration. Ce qui est en jeu, c’est un système non textuel de significations et d’effets sensibles capable de s’exporter dans tous les genres, dans tous les supports de la représentation : ce système, nous le définissons comme dispositif.

Analyse d’un exemple : Paolo et Francesca, le tableau d’Ingres

Pour définir ce dispositif, prenons pour exemple une peinture réalisée par Jean Auguste Dominique Ingres en 1819, et conservée actuellement au musée des Beaux-Arts d’Angers. La toile est intitulée Paolo et Francesca.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Paolo et Francesca, 1819, huile sur toile, 48x39 cm, Angers, musée des Beaux-Arts

Au premier plan, à gauche, une jeune femme portant une ample robe d’un rouge éclatant est assise sur un banc de bois et laisse échapper un livre. Il est en train de tomber ouvert en son milieu. La jeune femme, il s’agit de Francesca, est rêveuse, souriante, heureuse. Un très jeune homme à son côté, vêtu de couleurs vives et portant l’épée, s’apprête à l’embrasser. Ce jeune et brillant aristocrate a déjà passé une main derrière son cou, tandis que l’autre s’empare de la sienne. L’instant d’avant, Paolo était assis sur un tabouret : il écoutait la lecture de Francesca. Il se lève à demi, il se penche vers Francesca, tout son corps est déséquilibré par le geste qu’il entreprend.

Le petit meuble de bois à gauche est un lutrin, c’est-à-dire un meuble destiné à la lecture : on y pose les livres, notamment volumineux, pour les lire commodément. Sur le pied du lutrin est posé un vase orné de trois fleurs, rouge comme la robe de Francesca, blanche comme les chemises des deux amants qui débordent des crevés de leurs manches, brune enfin, comme les murs de la pièce où ils se croient seuls.

Au fond de la pièce se trouve très probablement une porte que masque une grande tenture où figurent, sous la forme de deux écus blasonnés, les armes de Gianciotto Malatesta, seigneur de Rimini, l’époux de Francesca.

Gianciotto justement surgit de derrière la tenture : vieux, contrefait, boiteux, vêtu de noir, il s’apprête à tirer son épée. Dans un instant, ce moment de grâce entre Francesca et son amant Paolo, le jeune frère de Gianciotto, se retournera en bain de sang : le mari furieux passera son frère et sa femme adultère par le fil de son épée.

L’histoire de Paolo et Francesca : Dante et Boccace

La scène que peint ici Ingres a un fondement historique réel. Elle se situe en Italie, à la fin du XIIIe siècle. Francesca était la tante de Guido Novello da Polenta, près de qui Dante trouva refuge dans les dernières années de sa vie. Francesca avait épousé vers 1276 Gianciotto Malatesta, seigneur de Rimini, vaillant chevalier, mais, dit-on, laid et difforme. Boccace raconte8 que c’est Paolo Malatesta, le jeune frère de Gianciotto (Jean le déhanché), qui négocia le mariage, et que Francesca crut épouser Paolo. Que l’anecdote soit vraie ou fausse, Paolo devint son amant. Paolo Malatesta fut capitaine du peuple à Florence en 1282, une fonction politique importante dans la république florentine. Dante, alors âgé de 17 ans, l’a peut-être connu à ce moment là. Le meurtre des deux amants par Gianciotto eut lieu vers 1285.

L’histoire de Paolo et de Francesca devint célèbre à cause des vers que Dante leur consacra au chant V de L’Enfer, la première des trois parties de la Divine comédie. Dans L’Enfer, Dante raconte comment, accompagné par l’ombre de Virgile, il a traversé les neuf cercles de l’Enfer avant d’arriver face à Lucifer. Cette traversée des Enfers est émaillée de rencontres, dont celle, dans le second cercle dit des Luxurieux, de Paolo et de Francesca. C’est la jeune femme qui prend la parole face à Dante et lui raconte son infortune :

« Nous lisions un jour, pour nous divertir, la geste de Lancelot et comment amour s’empara de lui ; nous étions seuls et sans aucune défiance.

À plusieurs reprises, cette lecture fit nos yeux se chercher et pâlir nos visages ; mais seul un passage triompha de nous.

Quand nous lûmes que le sourire tant désiré fut baisé par un tel amant, celui-ci, qui de moi ne sera jamais séparé,

La bouche me baisa tout tremblant. Galehaut fut le livre et qui l’a écrit9. Ce jour là nous ne lûmes pas plus avant. » (Trad. A. Masseron10.)

Le « punto » de la scène

Guenièvre embrasse Lancelot, enluminure du Maître des cleres femmes, Lancelot du lac, Bibliothèque nationale de Fance, manuscrit français 118, folio 219 verso, début du XVe siècle. Au centre, Galehaut encourage Lancelot. À gauche, la dame de Malehaut et ses compagnes feignent de ne rien voir.

Selon le récit de Francesca, c’est donc en lisant ensemble Lancelot du lac, un roman anonyme du début du XIIIe siècle11, que Paolo et Francesca sont tombés amoureux l’un de l’autre. Un passage, ou plus exactement un « point d’arrêt » dans le récit (un punto), a vaincu les deux lecteurs : ce point, c’est le moment où Lancelot, le preux chevalier, embrasse la reine Guenièvre, l’épouse du roi Arthur auquel Lancelot a juré fidélité, grâce à l’entremise de son ami Galehaut12.

« Ce jour là nous ne lûmes pas plus avant. » Francesca n’en dit pas plus. Elle signifie par là le commencement de sa relation adultère avec Paolo : les amours de Guenièvre et de Lancelot ont servi de modèle pour Paolo et Francesca. Mais lorsque, cinq siècles plus tard, le sujet a commencé d’intéresser dessinateurs et peintres, le texte a été compris, ou en tout cas représenté autrement : si Paolo et Francesca ne lurent pas plus avant ce jour là, ce n’est pas seulement parce que la lecture de Francesca fut interrompue par le baiser de Paolo, mais c’est aussi parce que l’étreinte des amants, surprise par Gianciotto, se conclut, dans le même instant, par la mort des jeunes coupables13.

Le punto de la scène est donc à la fois le point d’arrêt dans le temps de la lecture, le moment de suspension dramatique dans le temps du récit, et le coup de poignard qui point les protagonistes, Gianciotto de découvrir la trahison de son épouse, les deux amants d’être surpris et châtiés.

La fiction d’un arrêt du temps : la notion d’instant prégnant

On touche ici à une première caractéristique de la scène : l’instant qu’elle représente semble se présenter comme le produit d’une concentration narrative, la scène condensant en un seul moment plusieurs événements successifs. Le moment de la scène fait apparaître comme simultanés un avant, un pendant et un après, ici, le temps de la lecture, matérialisé par le livre en bas à gauche, puis le temps du baiser, au centre de la toile, enfin le temps du châtiment, au fond à droite. La peinture ne représente pas pour autant, comme le ferait une bande dessinée ou une image narrative dans le style gothique (XIVe-XVIe siècles), une succession d’épisodes, un enchaînement de séquences : il n’y a qu’une scène, où tout se tient, dans la fiction, dans l’illusion que tout se passe en même temps. C’est dans cette condensation que réside l’efficacité dramatique de la scène.

Le roi Marc surprend Tristan dans la chambre d’Yseut ; Tristan doit s’enfuir. Enluminure d’un Tristan en prose du début du XVe siècle. Bibliothèque nationale de France, manuscrit français 100, folio 91

Ce moment de la scène, gros de ce qui a précédé, lourd de ce qui va suivre, porte un nom : c’est l’instant prégnant, une notion théorisée par Roland Barthes en 1973, à partir des réflexions esthétiques développées par Lessing dans le Laocoon (1766)14. Pour expliquer ce phénomène, Lessing prend l’exemple de Médée méditant la mort de ses enfants :

« Timomaque15 n’a pas peint Médée à l’instant même où elle tue ses enfants, mais quelques instants avant, lorsque l’amour maternel lutte encore avec la jalousie. Nous prévoyons la fin de cette lutte ; nous tremblons d’avance de voir bientôt Médée livrée toute à sa fureur, et notre imagination devance de bien loin tout ce que le peintre pourrait nous montrer dans ce terrible instant. […] Pour ses compositions, qui supposent la simultanéité, la peinture ne peut exploiter qu’un seul instant de l’action et doit par conséquent choisir le plus fécond16, celui qui fera le mieux comprendre l’instant qui précède et celui qui suit. […] Dans les grands tableaux d’histoire, le moment choisi est presque toujours un peu étendu et il n’existe peut-être aucun ouvrage très riche en personnages, dans lequel chacun d’entre eux ait exactement la place et la pose qu’il devait avoir au moment de l’action principale ; pour l’un, elles sont un peu antérieures, pour l’autre, un peu postérieures. C’est là une liberté que le maître doit justifier par quelque artifice de disposition. » (III, 56-57 ; XVI, 120 ; XVIII, 132.)

On le voit, l’instant prégnant est un moment complètement artificiel : pour produire cette concentration temporelle et dramatique, le peintre ramène un moment qui, dans le réel, serait « toujours un peu étendu » à « un seul instant de l’action », au punto dantesque. Les personnages n’occupent pas « exactement la place et la pose » qu’ils auraient occupée si on avait photographié un instantané de la scène « au moment de l’action principale ». Tout a été légèrement resserré, regroupé pour faire système : ce resserrement, ce regroupement dans l’espace qui donne l’illusion d’un arrêt dans le temps constitue la base du dispositif scénique.

Dans la scène de roman, l’effet de l’instant prégnant n’est pas produit exactement de la même manière. Si le peintre doit donner l’illusion du temps et du mouvement dans une composition immobile, et juxtapose pour cette raison dans l’espace ce qui à la limite se succède dans le temps, le romancier doit au contraire conjurer le déroulement inexorable du temps narratif, du flux de l’énoncé, et donner l’illusion d’un arrêt, d’un suspens dramatique, d’une situation qui, hors temps, fait tableau. Il n’y a donc pas, à proprement parler, dans la scène de roman, de dilatation temporelle, mais plutôt un arrêt du temps et le passage d’un régime discursif de la représentation (qui raconte une histoire au lecteur) à un régime visuel (qui lui donne à voir, à imaginer une scène).

Ce changement de régime, qui constitue dans le roman l’instant prégnant, peut se manifester par la délibération : le protagoniste de la scène délibère s’il passera ou non à l’acte, s’il prendra ou non la parole17. Plus souvent, la scène de roman met en abîme ce changement de régime, elle le fictionnalise : l’histoire raconte alors comment le discours ne marche plus18 et comment on est obligé de passer à l’image19. Concrètement, les personnages bégayent20, cessent de parler, ou parlent pour ne rien dire, ou tiennent des discours que personne n’écoute. Pendant ce temps, ils font tableau21 : leurs gestes, leur expression, leur attitude expriment, signifient ce que leurs paroles échouent à dire, ou refusent de formuler.

Caractérisation spatiale de la scène : les trois plans de la scène

Mais revenons à la peinture : nous avons vu que la concentration temporelle de l’instant prégnant, caractéristique de la scène, ne pouvait être obtenue en peinture qu’au prix d’un certain nombre d’artifices, puisque, fondamentalement, la peinture ne représente que de l’espace et ne peut donner qu’indirectement l’illusion du temps. Il ne faut jamais oublier que l’image peinte est nécessairement sans mouvement et donc sans durée.

Le peintre a donc dû transposer dans l’espace les caractéristiques de l’instant prégnant. Lessing suggère que le peintre recourt pour ce faire à « quelque artifice de disposition ». Nous avons suggéré que cet artifice consistait à regrouper dans l’espace de la toile des éléments qui, dans la scène réelle, n’auraient pas été visibles simultanément. Essayons de préciser plus concrètement en quoi consiste ce regroupement.

Dès lors que l’instant prégnant regroupe trois moments successifs de la narration, un avant, un pendant et un après, à ces trois moments devraient correspondre trois plans dans l’espace scénique. La profondeur, dans la scène peinte, est le marqueur de la durée. Dans le Paolo et Francesca d’Ingres, l’effet de profondeur est produit par les lignes au sol, dont le dallage est entrecoupé de lattes de parquet, et par les lignes sur les murs, également quadrillés de bois. Un premier espace, jusqu’à la première ligne horizontale claire au sol, est laissé quasiment vide. Seuls y débordent le bas de la robe rouge de Francesca et l’épée de Paolo. Le livre s’apprête à y tomber, mais n’y est pas encore. Cet espace presque vide, qui précède le premier plan, équivaut à l’espace de l’avant, au temps laissé vacant de la lecture.

Le second espace, qui constitue le premier plan proprement dit, est l’espace le plus encombré : il part de cette première ligne claire au sol et va jusqu’à la première ligne verticale sur le mur de gauche, prolongée en diagonale au sol, devant Gianciotto. Cet espace, qui va du banc de Francesca et du tabouret de Paolo jusqu’à la tenture du fond, est l’espace du pendant, de la scène proprement dite. C’est ce que nous avons appelé l’espace restreint de la scène : restreint, car il est cerné de toutes parts, circonscrit, délimité. Cette restriction matérialise la condensation scénique. C’est là qu’a lieu l’action principale de la scène, celle qui focalise tous les regards, ici, le baiser de Paolo à Francesca.

Enfin, le troisième espace, qui constitue l’arrière-plan de la composition picturale, est recouvert par la tenture et occupé par la figure sinistre de Gianciotto dégainant son épée. C’est l’espace de l’après, ouvert sur les coulisses mystérieuses, inquiétantes, de la scène. Contrairement à l’espace restreint, à ce lieu central, éclairé, focalisé de la scène du baiser, le premier et le troisième espace sont des espaces vagues, ouverts vers un supplément incertain : on ne sait pas ce qu’il y a derrière la tenture ; on ne sait pas non plus ce qu’il y a devant, au-devant de la robe rouge. D’un côté, au fond, se trouve la réalité historique du meurtre des amants, réservée aux coulisses selon les bienséances théâtrales classiques22 ; de l’autre, vers nous, se trouve notre réalité à nous, spectateurs de ce tableau placés devant lui. On peut donc dire que l’espace vague, ou les espaces vagues, sont les espaces du réel (le meurtre réel, le spectateur réel), qui s’opposent à l’espace restreint de la fiction.

Dans la scène de théâtre, cette distinction des plans de la scène est pré-disposée par l’architecture des lieux de la représentation : au devant de la scène classique, la rampe qui l’éclaire ménage un espace vide entre le lieu où les acteurs se meuvent et le public du parterre23. Sur les côtés et au fond, les coulisses renvoient vers un hors-scène que la représentation peut convoquer comme extériorité irreprésentable du réel24. Dans la scène de roman, le lieu des spectateurs, le lieu de la scène proprement dite et le lieu du réel ne sont pas structurellement pré-disposés. Il est d’autant plus intéressant de voir le romancier y recourir, par exemple en inscrivant l’espace d’une scène intime de confidence ou d’aveu à l’intérieur et à l’abri d’un espace public, plus vaste et plus indéterminé25, puis en plaçant ce qui se dit et se fait dans la scène sous le regard d’un tiers spectateur26 : mais ce double recours, motivé par le modèle théâtral, n’est pas une condition nécessaire, une structure qui serait indispensable à la constitution de toute scène de roman. Bien des scènes ne sont observées par aucun spectateur externe27, et la mention d’un espace vague, extérieur à la scène proprement dite et l’enveloppant, n’est pas toujours explicite : lorsque le vidâme de Chartres organise chez lui, à la demande de son ami le duc de Nemours, la dernière entrevue de celui-ci avec Mme de Clèves, Mme de La Fayette précise que la rencontre a lieu « dans un grand cabinet, au bout de son appartement » (p. 158). Dès que les deux protagonistes sont en présence,

« le vidame parla d’abord de choses différentes et sortit, supposant qu’il avait quelque ordre à donner. Il dit à Mme de Clèves qu’il la priait de faire les honneurs de chez lui et qu’il allait rentrer dans un moment. » (P. 159.)

La scène se réduit ensuite à l’épure d’un dialogue, auquel Mme de Clèves met un terme en quittant la pièce :

« Elle sortit en disant ces paroles, sans que M. de Nemours pût la retenir. Elle trouva M. le vidame dans la chambre la plus proche. Il la vit si troublée qu’il n’osa lui parler et il la remit en son carrosse sans lui rien dire. » (P. 166.)

On pourrait bien sûr construire un dispositif scénique opposant l’espace restreint du « grand cabinet » à l’espace vague de « la chambre la plus proche », depuis laquelle le vidame exerce potentiellement la virtualité, sinon d’un regard, du moins d’une présence englobante. Mais cette construction ne va-t-elle pas à contresens de la décision tragique qui est ici signifiée à Nemours ? Mme de Clèves étant veuve, Nemours ayant parfaitement prouvé sa constance et sa fidélité, les deux amants ne sont plus contraints par aucune instance symbolique, par aucun espace externe de jugement : il n’y a pas d’espace vague, il n’y a plus de contrainte externe. Ce qui fait sens, c’est que le vidame se retire, qu’il ne peut dire un mot : à la limite, l’enveloppe sociale de la scène intime n’existe plus. La décision de Mme de Clèves procède d’une nécessité intime ; elle est motivée sur scène, depuis l’espace restreint, ici parfaitement clos et autonome, de la scène. Il y a scène ici précisément parce que celle-ci ne se déroule pas sous le regard d’un tiers, et ne s’inscrit pas dans l’extériorité d’un espace vague.

Ce qui, dans la scène de roman, constitue essentiellement le dispositif n’est donc ni le regard d’un tiers, ni le jeu d’un espace vague et d’un espace restreint. Ce sont là des caractérisations externes de la scène, qu’il ne faut pas négliger car on les retrouve souvent ; mais seules les caractérisations internes de la scène sont essentiellement constitutives. Et tout d’abord, même sans regard externe, même sans espace vague, l’espace de la scène demeure un espace restreint. Cette restriction de l’espace scénique est la propriété interne fondamentale du dispositif scénique.

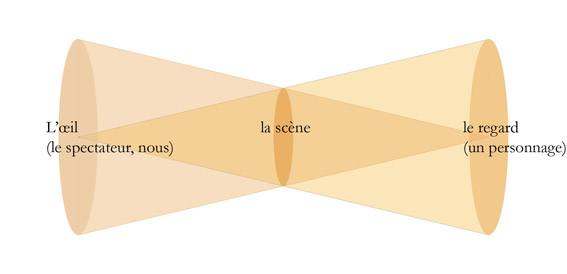

Fonction scopique et champ du regard

Revenons à Paolo et Francesca. Sur la toile, ce ne sont pas essentiellement les lignes des murs et du sol qui délimitent l’espace restreint de la scène. Ce qui en fait un espace cerné, pris entre deux, c’est d’abord le croisement de deux regards : d’un côté le regard de Gianciotto Malatesta surprenant les deux amants ; de l’autre, notre regard de spectateurs jouissant de la grâce du baiser. Notre regard est prévu par la composition d’Ingres, qui ne s’arrête pas au bord inférieur de la toile, mais ménage un premier plan vide, le das d’un espace de médiation, entre le spectateur du tableau et la scène proprement dite.

Ce qui délimite cette scène proprement dite, c’est le croisement de deux regards : d’un côté le regard de celui qui regarde, qui cherche à surprendre la vérité, le regard de Gianciotto, surgi depuis le point de fuite de la composition ; de l’autre le regard de celui qui voit, qui jouit de ce qu’il y a à voir, le regard du spectateur, placé du côté du sujet de la représentation. Sur le schéma, à gauche, nous spectateurs extérieurs au tableau (ou lecteurs du roman), nous voyons la scène. Nous la voyons complètement, nous prenons plaisir à la voir, nous en tirons une jouissance esthétique. C’est là la fonction de l’œil, que le schéma distingue de celle du regard, à droite. Cette fonction de l’œil, avec tout ce qu’elle suppose de jeu pulsionnel, d’exacerbation ou, au contraire, de satisfaction d’un désir qui passe par le regard, est appelée fonction scopique28.

Il n’y a de fonction scopique qu’à rebours d’un champ préalable du regard : du fond de la pièce en effet, Gianciotto regarde la scène qui, dans une certaine mesure, se déploie à partir de son regard. Mais dans une certaine mesure seulement : Gianciotto regarde la scène, mais il ne la voit pas complètement : Paolo et Francesca lui tournent le dos, et le livre qui a scellé leur union lui est invisible. Gianciotto ne voit pas la scène ; il est représenté, au fond de la scène, la regardant. Gianciotto met en œuvre, dans la représentation, le champ du regard, qui n’est pas une fonction, mais une délimitation. Le regard de Gianciotto décèle une disposition suspecte ; il pointe un symptôme ; il cerne l’objet de la représentation. Mais dans le champ du regard, cet objet (les lèvres de Francesca, le livre qui les a livrées à Paolo) demeure inaccessible, invisible ou incompréhensible : pour Gianciotto, pour le sujet du regard, cet objet est frappé par le manque, il fait défaut.

Ce que Gianciotto saisit par son regard (et avec fureur), c’est que cet objet, ce punto lui échappe. A rebours, en contre-champ, la fonction scopique révèle pour le spectateur l’objet de la représentation, le donne à voir, fournit la satisfaction, la jouissance dont le champ du regard pointait la présence-absence (elle est là, mais pas pour moi). La fonction scopique est un supplément : elle n’existe pas en soi, mais pallie ce que le champ du regard a pointé comme manque, comme défaut.

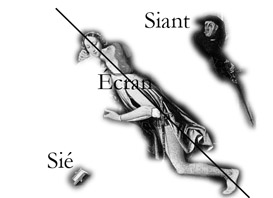

L’écran de la représentation

Le schéma distingue ainsi, dans le dispositif de la scène, d’une part ce qui constitue le champ du regard (le regard de Gianciotto) et, par ce regard, désigne, crée un manque, une demande, d’autre part la fonction scopique, ou fonction de l’œil (ici, notre œil de spectateur), qui dans ce champ vient en réponse, à rebours, en supplément. Il ne s’agit pas simplement de deux points de vue sur un même objet. Le regard fait apparaître dans la scène un écran, ce punto qu’il ne voit pas ; l’œil lève l’écran, renverse le caché en montré, révèle le punto et en jouit. Le regard dispose froidement les objets de la scène, mais leur demeure extérieur, étranger ; l’œil voit les choses, en saisit la globalité, les comprend.

Entre l’œil et le regard, le dispositif scénique interpose un écran de la représentation. L’écran empêche le regard de voir. Ici, sur le tableau d’Ingres, la diagonale colorée formée par le corps de Paolo scinde l’espace de la représentation en deux : le corps de Paolo fait obstacle, fait écran au regard de Gianciotto, lui dérobe la vue de Francesca et du livre de Lancelot. En haut à droite, Gianciotto signifie par son geste la condamnation morale du baiser adultère. En bas à gauche, le livre de Lancelot contient la représentation et donne la signification de ce baiser. Entre les deux, le corps penché de Paolo constitue une interface : d’un côté, du nôtre, il donne l’image du baiser ; de l’autre côté, du côté de Gianciotto, il fait écran et dérobe cette image au mari furieux. L’écran fonctionne ainsi comme barre sémiotique29. Il articule le signifiant de la scène, le geste de Gianciotto, à son signifié, le livre de Lancelot. Cette fonction sémiotique de l’écran peut se formuler comme celle du signe linguistique (Signe=Signifiant/Signifié) :

L’analyse de la scène de roman comme dispositif passe d’abord, du moins pour la période classique, par le repérage de l’écran qui organise le système de ses visibilités, c’est-à-dire qui articule un champ du regard à une fonction scopique. L’écran n’est pas une pure articulation théorique : il se manifeste matériellement comme barre sémiotique, comme obstacle empêchant le regard de pénétrer, de comprendre l’ensemble de la scène, et en même temps, par cet empêchement, pointant ce qu’il y a à voir.

L’écran est donc à la fois un objet et une fonction : comme objet, il est disposé dans l’espace de la scène ; comme fonction, il définit son enjeu symbolique. L’enjeu de la scène est la levée de l’écran, c’est-à-dire la suppression de l’obstacle pour le regard, de l’interdit qui pèse sur les portagonistes. La levée de l’écran se traduit, dans l’ordre du récit, par un renversement de situation, par une mise en communication de ce qui demeurait séparé, ou au contraire par un court-circuit sémiotique qui rendra désormais toute communication impossible. Le renversement, la communication, le court-circuit peuvent avoir les traductions narratives les plus diverses : mais toujours, dans le temps de la scène, on observe cet écran et cette levée, ce rappel de l’interdit et sa transgression.

Dans La Princesse de Clèves, les sièges franchis par Nemours pour rejoindre Mme de Clèves sur la piste de danse constituent l’écran de la représentation. D’un côté de l’écran, hors-scène, le roi et les reines regardent la rencontre des deux futurs amants ; regardant, ils ouvrent un champ ; mais ils regardent sans voir, sans comprendre ce qui se joue entre le duc de Nemours et la princesse de Clèves. De l’autre côté de l’écran, depuis le cœur de la scène, Mme de Clèves voit venir Nemours : « il était difficile de n’être pas surprise de le voir quand on ne l’avait jamais vu » (p. 40). Cette surprise est la surprise de l’amour, le coup de foudre de l’inamoramento. Mme de Clèves accède à la passion. L’écran est levé, les yeux de la princesse et du duc communiquent ; à la surprise de Mme de Clèves correspond la surprise réciproque de M. de Nemours : « M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu’il fut proche d’elle, et qu’elle lui fit la révérence, il ne put s’empêcher de donner des marques de son admiration. » (Ibid.) C’est souvent un échange de regards qui manifeste cette levée de l’écran : dans la scène du portrait, Nemours « rencontra les yeux de Mme de Clèves, qui étaient encore attachés sur lui, et il pensa qu’il n’était pas impossible qu’elle eût vu ce qu’il venait de faire » (p. 80). Dans La Vie de Marianne, à l’issue de la scène de l’église, où Marianne a remarqué Valville, « mes yeux rencontraient toujours les siens » (p. 92). Cette rencontre établit une connivence, ou au contraire déclenche une rupture, comme lorsque Valville surprend M. de Climal aux pieds de Marianne (p. 134). Dans Clarisse, la scène du bûcher est déclenchée par ce dévoilement qui rend possible la fonction scopique : « Au moment que je l’ai apperçu, il m’a conjurée de n’être point effrayée ; et, s’approchant plus vite que je n’ai pu le fuir, il a ouvert un grand manteau, qui m’a laissé reconnoître, qui ? Quel autre que Monsieur Lovelace ? » (P. 91.) Clarisse regarde et ne voit pas : elle méconnaît Lovelace, qui la séduit.

L’écran, c’est la chaise sautée par le duc de Nemours, c’est la porte qui mène Valville de la boutique à l’arrière-boutique de Mme Dutour, c’est le manteau qui dissimule, puis révèle Lovelace. L’écran manifeste un interdit : l’interdit de l’adultère pour Mme de Clèves, la corruption où Marianne a été acculée en recevant sa robe des mains de M. de Climal, l’interdiction de fréquenter Lovelace qui a été signifiée à Clarisse par le conseil de famille (lettre 7, p. 59). Cet interdit que métaphorise l’écran nous conduit à la dimension et aux enjeux symboliques de la scène.

Caractérisation symbolique de la scène : le dédoublement symbolique

Revenons au tableau d’Ingres et examinons son style : il semble anachronique. L’ample robe rouge de Francesca, le lutrin, la tenture du fond, le quadrillage même des murs font référence non seulement au monde médiéval dans lequel l’histoire est censée se dérouler, à la fin du treizième siècle, mais aussi à l’iconographie de cette époque, ou de celle qui lui a immédiatement suivi.

Hubert et Jan Van Eyck, La Madonne d’Ince Hall, 1433, huile sur bois, 22,5x15 cm, Melbourne, National Gallery of Victoria

La robe est traitée dans la manière de Van Eyck30 (1366-1426), le célèbre peintre des débuts de la Flandre gothique, tandis que le soulignement de la perspective par les lignes du sol, des murs et du plafond évoque l’obsession de la peinture italienne contemporaine à rendre la profondeur perspective31.

Pourtant, bien que le sujet d’Ingres soit médiéval, il n’a pas été illustré avant le dix-neuvième siècle : les premières représentations qu’on rencontre de cette scène du baiser surpris sont un dessin à la plume de Giani Felice (1805) et un tableau de Marie Philippe Coupin de la Couperie (1812). Pourtant aucune de ces deux compositions, malgré toutes les analogies, de la seconde notamment, avec notre tableau, ne produit un effet « moyen âge » aussi puissant.

Robert Campin, dit le Maître de Flémalle, Annonciation, vers 1400, huile sur panneau, 76x70 cm, Madrid, Musée du Prado

La raison en est qu’Ingres n’a pas seulement emprunté des objets et des éléments stylistiques à la peinture du quatorzième ou du quinzième siècle : l’ensemble de sa composition s’en inspire en fait. La jeune femme assise devant une tenture de brocart et lisant un livre sur un lutrin condense deux types iconographiques de la Vierge, la Vierge en majesté, assise sous un dais de damas qui évoque le tabernacle biblique, et la Vierge de l’Annonciation lisant la bible, dérangée dans sa lecture par l’apparition de l’archange Gabriel lui annonçant la conception de Jésus32.

Marie Philippe Coupin de la Couperie, Les Amours de Rimini, 1812, huile sur toile, 102x82 cm, Lille, Palais des Beaux-Arts

Ingres opère donc un double détournement : le dais de la Vierge qui, dans la tradition chrétienne, identifie le corps de la Vierge au tabernacle de l’ancien testament33, devient la tenture du crime ; le livre sacré, qui annonce la venue du Christ, devient roman de Lancelot, qui précipite la mort et la damnation de Paolo et de Francesca. Avec son visage enfantin et son corps gracile, Paolo usurpe la figure de l’ange, tandis que Gianciotto vêtu de noir parodie la figure austère et pénitente du généreux donateur qu’on peint parfois aux marges des retables flamands.

Le tableau joue donc sur deux codes, deux systèmes de référence : le code amoureux et courtois d’une part, dont Paolo et Francesca sont les héros martyrs, et que célèbre la scène ; les codes de la peinture religieuse d’autre part, auxquels Ingres emprunte sa composition, et dont il détourne le sens.

Felice Giani, Paolo et Francesca surpris par Gianciotto, 1805, dessin à la plume, 34x51 cm, Forlì, Biblioteca civica

Ce genre de bricolage signe le dispositif : point de dispositif scénique sans une manipulation des formes et des codes. Il ne s’agit plus ici de simples effets ou de rappels stylistiques ; c’est l’efficacité symbolique même de la scène qui est en jeu. La scène renvoie à une institution symbolique, elle la représente même : l’identification de Francesca à la Vierge lui confère toute sa majesté sacrée. Un cadre nous est donné, qui n’est pas seulement un cadre iconographique (une série de tableaux religieux gothiques auxquels nous pouvons comparer celui-ci), mais renvoie à un monde, à des valeurs, à des rites : l’Annonciation célèbre la puissance de la parole de Dieu, capable par sa seule manifestation devant la Vierge de produire la conception du Christ.

Le déclenchement de la scène coïncide avec la subversion de cette institution symbolique. Pourtant, rien d’anti-clérical, ni d’anti-chrétien ici. Il ne s’agit pas de démonter le code, mais d’introduire, avec lui, un second code, de produire en quelque sorte un parasitage symbolique. Ce phénomène de dédoublement symbolique est une caractéristique fondamentale de tout dispositif scénique. Le phénomène est atténué ici : peintre officiel, policé et méticuleux, Ingres n’exploite pas les potentialités subversives d’un dédoublement symbolique dont il ne retient que le mécanisme technique.

Dans le roman classique, l’institution symbolique que vise la scène est très souvent l’institution du mariage : Mme de Clèves devrait rester fidèle à son mariage ; Marianne orpheline ne saurait prétendre à un mariage aristocratique ; Clarisse refuse le mariage que sa famille voudrait lui imposer. Sous l’institution du mariage, la scène exhume ce qui devrait fonder cette institution, son principe symbolique : dans La Princesse de Clèves, c’est la passion, que M. de Clèves reproche à son épouse de ne pas éprouver envers lui ; dans La Vie de Marianne, c’est la noblesse de cœur et de physionomie, la noblesse naturelle, qui devrait légitimer la noblesse sociale ; dans Clarisse, c’est le libre arbitre, l’indépendance dans le choix, seuls garants de la vertu et de sa gloire. Lever l’écran, c’est révéler le principe qui devrait fonder l’institution symbolique, c’est retourner ce principe contre l’institution.

Caractérisation poétique de la scène : l’autoréflexivité

La dernière caractéristique du dispositif scénique est son autoréflexivité : le dispositif se représente lui-même à l’intérieur de lui-même. Il se met en abyme. Paolo et Francesca se sont aimés en lisant l’histoire de Lancelot, qui représente, sous une forme courtoise et stylisée, l’histoire même de Paolo, autre Lancelot, et de Francesca, autre Guenièvre. La lecture du récit s’arrête au moment du baiser de Guenièvre, le punto, point d’arrêt, point d’orgue, qui précède et met en abyme la scène que nous avons sous les yeux. La scène de Paolo et Francesca se réfléchit dans ce punto du récit chevaleresque. En ce sens, elle est autoréflexive.

Nous verrons que la scène de roman joue continuellement de cette autoréflexivité : d’un côté elle transgresse les codes et fait jaillir la brutalité du réel (ici, le coup d’épée de Gianciotto) ; de l’autre, elle représente sa propre représentation (le livre dans le tableau), dans une surenchère symbolique qui tend à évacuer le réel.

« Mme de Clèves aperçut M. de Nemours qui prenait quelque chose sur la table. », gravure d’Edme Bovinet d’après Pierre Jean Baptiste Isidore Choquet, édition de Paris, Veuve Lepetit, 1820

L’autoréflexivité de la scène de roman a directement à voir avec l’organisation de la temporalité scénique comme instant prégnant : nous avons vu que l’instant prégnant condensait l’ensemble du déroulement narratif dans un temps arrêté, artificiel. Lorsque cette condensation s’appuie sur un objet qui en vient à incarner le récit tout entier, la concentration temporelle devient également transposition médiologique, du texte vers l’image qui le métaphorise (l’objet dans le récit), ou de l’image vers le texte auquel elle fait référence (le livre dans le tableau). La combinaison de cette concentration et de cette transposition produit l’effet de mise en abyme.

Le portrait dérobé, dessin préparatoire d’Alphonse Lamotte pour une gravure illustrant La Princesse de Clèves, édition de Paris, Veuve Conquet, 1889

La mise en œuvre du portrait dans la scène est caractéristique de ce jeu autoréflexif : Nemours volant le portrait de Mme de Clèves (« Elle n’eut pas de peine à deviner que c’était son portrait », p. 80), mais aussi, dans la scène de l’aveu, Mme de Clèves désignant indirectement l’identité de son amant par le portrait volé (« il est vrai que je le vis prendre », p. 114), placent au cœur de la scène un objet qui à lui seul porte la charge, la signification de l’ensemble de l’intrigue. Le portrait de Mme de Clèves est une représentation, sa possession — une déclaration. La scène ne représente pas la déclaration de M. de Nemours, mais le vol du portrait, puis, plus indirectement encore, la référence à ce vol : la scène du portrait dérobé représente donc la représentation de la déclaration de Nemours ; la scène de l’aveu représente la représentation de cette représentation.

Clarisse frénétique, gravure de Chodowiecki pour la traduction allemande de 1795

Dans Clarisse, le viol perpétré par Lovelace constitue le cœur irreprésentable de la fiction, que de nombreuses scènes transposent, et mettent ainsi en abyme. L’enlèvement de Clarisse (rape en anglais, qui signifie aussi viol) en est un premier exemple : la condensation dramatique se fixe sur la porte du jardin, puis sur la serrure de cette porte, dont Lovelace confisque la clef… (lettre 91, p. 245). Dans la nuit qui précède le viol, alors que Clarisse a été prise au piège chez la veuve Sinclair, c’est la lettre qu’elle reçoit de la fausse Milady Lawrence lui annonçant qu’on ne viendra pas la chercher pour la ramener à Hampstead qui cristallise la condensation dramatique :

« ma chère Clarisse est sortie de sa chambre, le billet à la main, dans un véritable accès de frénésie. […] Je suis demeuré dans l’étonnement que tu peux te représenter. Tous mes projets ont été suspendus pour quelques instans. » (Lettre 245, pp. 418-419.)

Lovelace décrit ici à son confident Belford la suspension temporelle, qui n’est pas seulement un arrêt dans le déroulement narratif (« Tous mes projets ont été suspendus »), mais donne aussi à voir, concrètement, l’ensemble du dispositif de la machination : tous les projets de Lovelace sont désormais découverts pas Clarisse grâce à la lettre qu’elle tient dans la main, une lettre qui ne la trompe plus, ne cherche plus même à la tromper. La scène, illustrée par Chodowiecki, donne à voir cette lettre brandie, non seulement comme objet constitutif de l’instant prégnant (découvrant le complot ourdi contre Clarisse et laissant présager sa conclusion par le viol), mais aussi comme représentation visuelle de ce complot, de sorte que la scène ne représente pas le complot même (dans sa lettre, Lovelace s’ingénie à ne pas dire ce qu’il manigance, mais plutôt à rapporter cyniquement ses manèges ostensibles devant Clarisse), mais la représentation indirecte de ce complot, dans la lettre hypocrite de Milady Lawrence (que Lovelace a recopiée dans la sienne). La lettre dans la scène ne représente pas seulement indirectement le complot ; elle met en abyme le jeu épistolaire, qui est le jeu même de l’ensemble du roman. Elle est un dispositif dans le dispositif, pointant vers lui, faisant signe, faisant retour vers lui.

Conclusion

Cette première approche de la notion de dispositif scénique nous a permis d’en dégager les caractéristiques principales. Nous avons montré tout d’abord pourquoi on ne peut pas analyser la scène de roman comme une structure narrative : quand le roman fait appel à la scène, il sort en quelque sorte de son genre et de son support de représentation il convoque le théâtre d’abord, la peinture ensuite. La scène n’est donc pas une affaire de narration. Il y a plus : la scène produit un effet renversant ; indépendamment même de l’effet sur le lecteur, elle représente, hors normes, la sidération, la surprise, la fureur de ses personnages. Ce bouleversement implique le dépassement de toute forme de structure, le passage de la structure au dispositif.

Un dispositif scénique, c’est d’abord la construction, dans l’espace, d’un moment artificiel, l’instant prégnant, qui condense en un seul moment un avant, un pendant et un après. La concentration temporelle de l’instant prégnant s’appuie sur une disposition dans l’espace : aux trois temporalités contenues dans l’instant prégnant correspondent les trois plans de l’avant-scène, de la scène et des coulisses. De ces trois plans, le dispositif scénique extrapole un jeu fondamental entre deux espaces, l’espace vague, enveloppant, du dehors, de l’extérieur, et l’espace restreint de la scène proprement dite. La scène est regardée depuis l’espace vague. Ce regard constitue le dispositif scénique : idéalement voyeur, ou simplement témoin, il ouvre du dehors, sur la scène, un champ du regard, et avec ce champ une demande de sens ; en réponse, à rebours, en supplément, la scène met en œuvre la fonction scopique : l’œil des protagonistes se repaît du tableau qui se fixe devant lui ; l’œil jouit de la scène, la comprend, lui donne un sens et la saisit d’un coup tout entière.

Le jeu de l’espace vague et de l’espace restreint, puis celui du champ du regard et de la fonction scopique, est un jeu de bascule dont le pivot, l’articulation à la fois matérielle et symbolique, est l’écran de la représentation. Balustrade ou cloison, rideau ou manteau, porte ou fenêtre, l’écran est d’abord un élément concret du décor, qui introduit dans l’espace de la scène une partition, et désigne un interdit. La scène lève l’écran et met en circulation ce qui était séparé.

Cette levée, cette mise en circulation met en évidence un dédoublement symbolique : l’espace vague et le champ du regard, la norme sociale, le cadrage de la réalité qu’ils supposent, supposent une institution symbolique du monde, que la scène marginalise, met en accusation, retourne. Le moment de la scène est le moment d’un retour aux principes : la scène exhume, exhibe le principe symbolique, c’est-à-dire le fondement légitime de l’institution symbolique, par lequel l’institution est soit refondée, soit démontée. Cette dialectique du principe et de l’institution symboliques se manifeste, sur le plan narratif, par ce qu’on appelle communément coup de théâtre, ou renversement de situation.

Enfin, comme tout dispositif, le dispositif scénique, en même temps qu’il assure la représentation de la scène, pointe dans cette scène la représentation de cette représentation. Cet effet de mise en abyme renvoie à la dimension essentiellement autoréflexive de la scène : moment de concentration, de compréhension aiguë dans le récit, la scène est aussi le moyen d’une transposition médiologique du récit vers un objet qui fait tableau, du déroulement narratif vers une image circonscrite. Cet objet, un portrait, la serrure d’une porte, une lettre dans la lettre, réfléchit, comprend l’intrigue à l’intérieur de la scène : l’autoréflexivité est une concentration ; elle procède du même mouvement que la constitution de l’instant prégnant.

Questions sur le cours

1. Racontez l’histoire de Paolo et de Francesca. Quel poème l’a rendue célèbre ?

2. Qu’est-ce qu’un instant prégnant ? Quelle est l’origine de cette notion ?

3. On distingue, dans la scène, un espace restreint et un ou des espaces vagues : expliquez.

4. En quoi le point de vue de Gianciotto et notre point de vue sur la scène diffèrent-ils ? Expliquez la distinction qu’on fait, en phénoménologie, entre la fonction scopique et le champ du regard.

5. Qu’est-ce que l’écran d’une scène ? Qu’articule-t-il ?

6. Quels modèles Ingres a-t-il utilisés pour peindre son tableau ? Dégagez, à partir du détournement de ces modèles, le dédoublement symbolique constitutif de la scène.

7. Pourquoi la scène du baiser de Paolo et de Francesca est-elle autoréflexive ? Donnez d’autres exemples d’autoréflexivité de la scène.

Notes

Il n’est pas question ici encore d’instant prégnant. L’expression mêlée, infigurable, de Médée marque les limites de la représentation des passions : le tableau sublime ne représente pas une passion sublime, mais pointe le fait qu’une passion sublime est impossible à représenter. Du Bos critique ainsi la théorie classique de l’expression des passion, telle que Le Brun l’avait instituée à l’Académie royale de peinture (chaque passion est représentée par une expression), mais il n’opère pas encore le changement de paradigme d’un Diderot puis d’un Lessing, qui consiste à passer, par l’instant prégnant, à l’infigurable. (Sur la Médée de Timomaque, voir Pline, Histoire naturelle, VII, 39 ; XXXV, 40 ; Julius Sillig, Catalogus artificum, p. 450 ; Ausone, Epigrammata, 129 et 130. Plusieurs répliques de cette œuvre fameuse se voient dans les fresques de Pompéi ; la plus connue provient de la maison des Dioscures.)

De même, dans la scène du pied de La Vie de Marianne, l’héroïne orpheline ne peut pas révéler son adresse à Valville qui la lui demande et la croit princesse sur sa belle robe : « malgré tout ce que je risquais là-dessus en ne donnant de mes nouvelles à personne, j’hésitai sur le parti que je prendrais. Et savez-vous pourquoi ? C’est que je n’avais que l’adresse d’une lingère à donner. […] Il y avait si loin de ma physionomie à mon petit état ; comment avoir le courage de dire : Allez-vous en à telle enseigne, chez Mme Dutour, où je loge ! Ah ! l’humiliant discours ! » (IIe partie, GF, pp. 96-97.) La « physionomie » de Marianne parle contre « l’humiliant discours » de vérité qu’elle ne veut pas tenir.

Nos regards même l’entamaient déjà ; il n’en jetait pas un sur moi qui ne signifiât : Je vous aime ; et moi, je ne savais que faire des miens, parce qu’ils en auraient dit autant. » (La Vie de Marianne, IIe partie, GF, p. 94.) Le « tapis », la « matière », c’est-à-dire le contenu réel de la scène, sont masqués, travestis, défigurés par le discours ; l’échange visuel des physionomies (« l’air d’une personne », « nos regards ») supplée alors la défaillance discursive.

Il faudrait ne pas le faire, et on le fait quand même ; on ne le fait pas, mais on aurait presque pu le faire ; on le fait derrière, mais juste sur le bord, à la limite de l’espace interdit : c’est clairement ici une double contrainte qui se manifeste, symptomatique du fonctionnement de l’écran de la représentation.

Dans La Vie de Marianne, Marianne isole Valville, son amant infidèle, sous une pergola du jardin de Mme de Miran, pour rompre avec lui sans scandale. Alors que Valville est terrassé par le discours de Marianne, qui sait tout de sa liaison, Varthon, sa rivale inquiète, s’approche de la pergola : « Mlle Varthon, qui s’était détachée de nos deux dames, approchait pendant qu’elles se promenaient. […] Comme il restait toujours muet, et que j’allais le quitter après ce peu de mots, Mlle Varthon, qui était déjà à l’entrée du cabinet, feignit d’être surprise de nous trouver là, et en même temps de n’oser nous interrompre. […] Vous êtes bien la maîtresse d’entrer, mademoiselle, lui dis-je ; voilà notre entretien fini, et vous auriez pu en être ; monsieur est témoin qu’il ne s’y est rien passé contre vous. […] Je sortis du cabinet pour retourner auprès de ces dames, qui, de leur côté, venaient à nous » (VIIIe partie, pp. 360-361). Le « cabinet verdure » (la pergola) fonctionne ici comme espace restreint dans l’espace vague du jardin, la terrasse fonctionnant comme sas entre l’un et l’autre (« un cabinet de verdure qui était au bout de la terrasse », p. 356).

Dans Clarisse, le face à face de l’héroïne avec Lovelace est presque toujours circonscrit, menacé par l’intrusion possible d’un tiers. Clarisse l’évoque dans la scène du bûcher (l’appenti où son rangées les bûches). Elle a manqué d’abord s’évanouir de frayeur et exprime sa crainte lorsque « je me suis vue seule avec lui, dans un lieu si proche d’un chemin détourné et si éloigné du château. Cependant ses manières respectueuses ont bientôt dissipé cette crainte, mais pour faire place à une autre : celle d’être aperçue avec lui, et de voir bientôt mon frère informé d’une si étrange aventure. » (Lettre 36, p. 92.) Et à la fin de la scène : « Je suis revenue à ma chambre, sans avoir été observée. Cependant la crainte de l’être m’a causé tant d’agitation » (p. 109). Dans la scène de l’enlèvement, Lovelace tourne à son profit cette menace perpétuelle d’intrusion, en faisant croire à Clarisse que son projet de fuite est dévouvert et qu’on arrive pour s’emparer d’elle : « Alors s’étant approché lui-même de la porte, pour l’ouvrir et me laisser entrer dans le jardin, il fit un mouvement extraordinaire, comme s’il eût entendu quelqu’un de l’autre côté du mur ; et portant la main sur son épée, il s’efforça quelque tems de regarder au travers de la serrure. » (Lettre 91, p. 245.)

Dans La Vie de Marianne, on peut citer la scène du parloir, où Marianne persuade Valville de ne pas l’épouser sous le regard de Mme de Miran… qu’elle détermine alors, par sa noblesse d’âme, à lui accorder la main de Valville : « Je m’arrêtai alors, et me mis à essuyer les pleurs que je versais. Valville, toujours la tête baissée, et plongé dans une profonde rêverie, fut quelque temps sans répondre. Mme de Miran le regardait, et attendait, la larme à l’œil, qu’il parlât. » (IVe partie, p. 194.) La scène du pied est, quant à elle, placée sous le regard du chirurgien : « Quand mon pied fut en état, voilà le chirurgien qui l’examine et qui le tâte. Le bon homme, pour mieux juger du mal, se baissait beaucoup, parce qu’il était vieux, et Valville en conformité de geste, prenait insensiblement la même attitude, et se baissait beaucoup aussi, parce qu’il était jeune ; car il ne connaissait rien à mon mal, mais il se connaissait à mon pied, et m’en paraissait aussi content que je l’avais espéré. » (IIe partie, p. 95.) Ici, la disposition des personnages est plus complexe, puisque le regard extérieur, myope, du chirurgien fait office d’écran interposé entre les deux protagonistes. La disposition est plus simple, plus classique lorsque Marianne est surprise par Valville dans l’arrière-boutique de Mme de Dutour, M. de Climal à ses pieds : « Je fus la première à apercevoir Valville ; et à un geste d’étonnement que je fis, M. de Climal retourna la tête, et le vit à son tour. Jugez de ce qu’il devint à cette vision ; elle le pétrifia, la bouche ouverte ; elle le fixa dans son attitude. Il était à genoux, il y resta ; plus d’action, plus de présence d’esprit, plus de paroles » (IIIe partie, p. 134).

On peut évidemment toujours restituer un témoin virtuel à ces scènes : les parents de Pamela, à qui sa lettre est adressée (ill. 1), dont l’autorité est invoquée (ill. 22) ; l’abominable Mme Jewkes toujours prête à surgir pour prêter main forte à M. B (ill. 6) ; la comtesse objet des soupçons jaloux de Pamela (ill. 26). Plus généralement enfin, et de façon structurelle, le lecteur est le spectateur en tiers de toute scène de roman. Ce genre d’extrapolation me paraît cependant dangereux : c’est l’exégèse, c’est notre lecture qui alors construit le dispositif scénique, comme une interprétation du texte. Ce faisant, elle perd la dimension objective, concrète, matérielle, immédiatement évidente du dispositif, qui s’appuie toujours d’abord sur une disposition dans l’espace donnée par le texte. Il y a des spectateurs virtuels dans les deux scènes de Clarisse que nous avons mentionnées plus haut parce que Clarisse évoque leur surgissement possible dans la scène du bûcher, parce que Lovelace fait croire à leur présence dans la scène de l’enlèvement ; rien de tel dans les scènes de Paméla que nous venons de citer. De même, on parlera du lecteur comme spectateur virtuel de la scène si la scène du roman y fait explicitement allusion ; on négligera en revanche cette construction un peu facile si rien dans le texte ne la sollicite.

C’est donc à Lacan qu’il faut attribuer, sinon l’invention, du moins l’utilisation théorique de la barre sémiotique, entre 1955 et 1957. Lacan, rendant hommage à Saussure, définit d’abord signifiant et signifié comme « deux réseaux […] qui ne se recouvrent pas » (« La chose freudienne », 1955-1956, Écrits, Seuil, 1966, p. 414). Il se démarque plus explicitement de Saussure lorsqu’il dégage la fonction de symptôme du signifiant et le principe de « la primauté du signifiant sur le signifié » (« Situation de la psychanalyse en 1956 », p. 467). On pourrait établir, dit-il, une « concordance » entre les lois saussuriennes de la linguistique et les lois freudiennes de l’inconscient (« La psychanalyse et son enseignement », février 1957, op. cit., pp. 446-447). Le diagramme mentionné par Barthes apparaît enfin dans « L’instance de la lettre dans l’inconscient » : « S/s qui se lit : signifiant sur signifié, le sur répondant à la barre qui en sépare les deux étapes. Le signe écrit ainsi mérite d’être attribué à Ferdinand de Saussure, bien qu’il ne se réduise strictement à cette forme en aucun des nombreux schémas [de son] Cours de linguistique générale. » (mai 1957, op. cit., p. 497.)

La première édition de l’Heptaméron paraît en 1558, après la mort de son auteur, qui aurait commencé à rédiger les nouvelles dès 1516.

Marivaux fait paraître son roman par épisodes, partie par partie, d’où les deux dates.

Le verbe grec θεᾶσθαι, théâsthai, observer, est l’origine étymologique du mot théâtre.

Dans la traduction grecque de la Bible, la Septante, Tabernacle se dit σκήνη.

Probablement Charles Rollin (1661-1741), auteur d’une célèbre Histoire romaine (1738-1741).

Cassiodore, écrivain latin du bas empire (vers 485-580), est le fondateur du monastère de Vivarium en Calabre, grand centre de production et de transmission des manuscrits. Son œuvre la plus célèbre est intitulée Institutions, vaste compilation et commentaire des écritures (1er livre) et de la littérature profane (2e livre).

Dans Figures III, et en partant de Proust, Gérard Genette distingue quatre rythmes du récit : celui de la pause, où le temps de l’histoire (compris comme le déroulement réel des événements) est arrêté ; celui de la scène, où le temps du récit égale le temps de l’histoire (se déroule à la vitesse de la lecture) ; celui du sommaire, où le récit condense l’histoire ; celui de l’ellipse enfin, lorsque le récit ne rapporte pas l’histoire (p. 129). Le jeu essentiel du récit se fait entre la scène et le sommaire, mais pour Genette il n’y a pas entre les deux de différence de nature : ce sont simplement des rythmes de narration différents.

Boccace est l’auteur d’un commentaire de la Divine comédie (Commento, Bari, 1918, II, p. 138). Voir également le commentaire de l’anonyme florentin du XIVe siècle, Bologne, 1866-1874.

Comprendre : De même que Galehaut a permis, favorisé la passion de Lancelot et de Guenièvre, de même le livre et l’auteur de Lancelot du lac ont favorisé la passion de Paolo et de Francesca. Dans le texte de Dante, Galehaut est attribut du sujet « le livre et qui l’a écrit », c’est-à-dire que le livre et son auteur ont été, pour les amants, comme des Galehaut.

« Noi leggiavamo un giorno per diletto

di Lancialotto comme amor lo strinse ;

soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Per piú fïate li occhi ci sospinse

quella lettura, e scolorocci il viso ;

ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Quando leggemmo il disïato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse :

quel giorno piú non vi leggemmo avante. »

(Inferno, V, 127-138)

Il faut distinguer ce volumineux roman en prose du petit Chevalier à la Charette, en vers, dit aussi Roman de Lancelot, et écrit à la fin du douzième siècle par Chrétien de Troyes. Chez Chrétien, il n’est pas question de Galehaut.

Galehaut a organisé une entrevue discrète entre Lancelot et Guenièvre, à l’écart dans la forêt, de façon que les gens du roi Arthur ne le reconnaissent pas. Il a retardé cette entrevue, pour laisser le temps à Lancelot, en piteux état, de retrouver son beau visage, que Guenièvre n’a jamais vu. Enfin arrive le moment tant attendu : « Ils arrivent alors sous les arbres. Galehaut et la reine s’éloignent et s’asseoient d’un côté, les dames d’un autre, étonnées de se trouver en si petite compagnie. Le valet se rend auprès du sénéchal et lui porte son message. Aussitôt, celui-ci emmène le chevalier. Ils passent le fleuve et vont à travers prés comme le valet le leur montre. Tous deux étaient de si beaux chevaliers qu’on en eût vainement cherché de plus beaux dans leur pays. Quand ils approchent, les dames les regardent et la dame de Malehaut reconnaît tout de suite le chevalier qu’elle a longtemps eu dans sa prison. Comme elle ne veut pas être reconnue de lui, elle baisse la tête et se retourne vers mademoiselle Laure. Ils passent leur chemin. Le sénéchal salue la reine et Galehaut dit à la reine : Voici le meilleur chevalier du monde. — Lequel est-ce ? dit la reine — Dame, que vous en semble ? — Sans doute, dit-elle, tous deux sont de beaux chevaliers ; mais je n’en vois aucun où il doive y avoir la moitié de la valeur qui distinguait le noir chevalier. — Dame, sachez que c’est l’un d’eux. Ils arrivent devant la reine. Le chevalier tremble si fort qu’il a beaucoup de mal à la saluer. Il a perdu toutes ses couleurs et la reine s’en étonne. Ils s’agenouillent tous les deux. Le sénéchal salue la reine, et l’autre aussi, mais bien pauvrement ; il garde les yeux baissés, comme s’il était honteux. La reine se dit alors que c’est le chevalier noir. Et Galehaut dit au sénéchal : Allez tenir compagnie à ces dames, car elles sont bien seules. Celui-ci fait ce que son seigneur commande. La reine prend le chevalier par la main, tandis qu’il est à genoux, l’assied devant elle, lui fait un très bon visage et lui dit en riant : Seigneur, nous vous avons tellement désiré que, par la grâce de Dieu et de Galehaut ici présent, nous vous voyons enfin. Cependant je ne sais pas encore si vous êtes le chevalier que je recherche. Galehaut me l’a dit ; mais je voudrais bien encore entendre de votre bouche qui vous êtes, si tel était votre plaisir. Il répond qu’il ne le sait pas, sans jamais la regarder dans les yeux ; et la reine se demande ce qu’il peut avoir, jusqu’à ce qu’elle devine une partie de ce qu’il a. Galehaut, qui le voit honteux et ébahi, pense qu’il parlerait plus aisément à la reine seul à seule. Il regarde autour de lui et dit très fort, pour que les dames l’entendent : Vraiment, je suis d’une impolitesse ! Toutes ces dames n’ont qu’un chevalier pour compagnie. On les laisse bien seules. Alors il se lève et rejoint l’endroit où les dames sont assises. Elles se lèvent à son arrivée et il les fait rasseoir. Puis ils commencent à parler de maintes choses. [Suit l’interrogatoire de la reine, qui lui permet d’identifier son chevalier comme étant Lancelot du Lac. Celui-ci lui confesse timidement son amour. Galehaut vient à la rescousse pour suggérer à Guenièvre d’embrasser Lancelot. P. 895 :] Alors ils s’éloignent tous les trois et font semblant de converser. La reine voit que le chevalier n’ose en faire plus. Elle le prend par le menton et, devant Galehaut, l’embrasse très longuement, de telle sorte que la dame de Malehaut comprit qu’elle l’embrassait. Puis elle commence à parler, comme la très sage et vaillante dame qu’elle était : Beau doux ami, dit-elle au chevalier, vous avez tant fait que je suis à vous, et j’en ai beaucoup de joie. mais prenez garde que la chose demeure secrète, comme il se doit. » (Lancelot du lac, Livre de Poche, « Lettres gothiques », éd. F. Mozès, pp. 877sq.)

Voir par exemple la toile d’Alexandre Cabanel (1870), conservée au musée d’Orsay.

Voir Roland Barthes, « Diderot, Brecht, Eisenstein », L’obvie et l’obtus, Essais critiques III, Seuil, 1982, pp. 86-93, et Gothold Ephraïm Lessing, Laocoon, 1766, trad. française, Hermann, 1990.

Comme l’indique la référence au tableau peint par Timomaque, un peintre grec contemporain de Jules César, l’exemple n’est pas nouveau. Il est brièvement évoqué à l’article Peinture antique de l’Encyclopédie, écrit par le Chevalier de Jaucourt. Mais surtout l’abbé Du Bos lui consacrait un passage de ses Réflexions critiques sur la poésie et la peinture (1719) : « La plûpart des loüanges que les auteurs anciens donnent aux tableaux dont ils parlent, font l’éloge de l’expression. C’est par-là qu’Ausonne vante la Medée de Timomache, où Medée étoit peinte dans l’instant qu’elle levoit le poignard sur ses enfans. On voit, dit le poëte, la rage et la compassion mêlées ensemble sur son visage. à travers la fureur qui va commettre un meurtre abominable, on apperçoit encore des restes de la tendresse maternelle. » (I, 38, p. 373 ; éd. ensba, p. 127.)

C’est là l’ancêtre de l’instant prégnant. Lessing emploie tantôt fruchtbar, tantôt prägnant.

C’est par exemple l’hésitation de Mme de Clèves pendant que le duc de Nemours lui vole son portrait : « Mme de Clèves n’était pas peu embarrassée. La raison voulait qu’elle demandât son portrait ; mais, en le demandant publiquement, c’était apprendre à tout le monde les sentiments que ce prince avait pour elle, et, en le lui demandant en particulier, c’était quasi l’engager à lui parler de sa passion. » (La Princesse de Clèves, Pocket, p. 80.) Le portrait de Mme de Clèves parle contre sa parole empêchée, ou à sa place.

Juste avant la scène de l’enlèvement de Clarisse, la jeune fille a donné son consentement écrit à son ravisseur, pour aussitôt se raviser et regretter sa lettre. Elle en envoie une autre, que Lovelace ne va pas chercher. Au commencement de la scène, Clarisse à la porte du jardin tend à Lovelace une nouvelle lettre de rétractation, que le jeune homme refuse de lire : « Songez-vous que les raisonnemens ne sont pas de saison ? Par tout ce qu’il y a de plus saint ; il faut partir […]. Rien, rien, Madame, ne me convaincra… » (Lettre 91, PUL, p. 233). La scène, c’est la conjuration de la lettre, qui retourne contre elle-même la structure épistolaire du roman. Clarisse, femme de discours, hésite, tandis que Lovelace, le machinateur, l’homme des dispositifs, referme son piège sur elle.

Dans la scène du pied, Marianne exprime ainsi ce changement de régime : « Ce qu’il y eut pourtant de particulier entre nous deux, c’est que je lui parlai de l’air d’une personne qui sent qu’il y a bien autre chose sur le tapis que des excuses, et qu’il me répondit d’un ton qui me préparait à voir entamer la matière.

C’est Clarisse frénétique dans la scène qui précède le viol : « A la fin, ouvrant la bouche, avec un sanglot capable de fendre le cœur, elle m’a dit en termes interrompus ; je vois... je vois, M. Lovelace, je vois... je vois que je suis perdue... si... si votre pitié... ah ! J’implore votre pitié : et sa tête, comme un lis surchargé de rosée, dont la tige est à demi rompue, s’est abaissée sur son sein, avec un soupir qui m’a réellement pénétré l’âme. » (Lettre 245, PUL, p. 420.) Le jeu sur le sens de « je vois » (je vois, j’ai une vision / je vois que, je comprends que) marque avec netteté le passage d’une logique discursive à une logique iconique.

C’est l’effet de la « surprise » de l’amour (le coup de foudre, l’innamoramento), qui immobilise les personnages dans un pur tableau visuel. Ainsi lorsque Mlle de Chartres rencontre M. de Clèves chez le joailler : « Il fut tellement surpris de sa beauté qu’il ne put cacher sa surprises ; et Mlle de Chartres ne put s’empêcher de rougir en voyant l’étonnement qu’elle lui avait donné. » (P. 28.) Même « surprise » et « admiration » du duc de Nemours dans la scène du bal (p. 40).

Georges de Scudéry, dans ses Observations sur le Cid, avait rappelé contre Corneille « cette autre règle, qui deffend d’ensanglanter le Theatre » (Paris, 1637, in-8°, pp. 24-25). Ce qui devient au dix-huitième siècle la défense « d’ensanglanter la scène » demeure toujours une règle très contestée : « Corneille, dans l’examen de sa Tragédie d’Horace, pour justifier le coup d’épée que ce Romain donne à sa sœur Camille, examine cette question, s’il est permis d’ensanglanter la Scène ? Et il décide pour l’affirmative. » (Article Scene du Dictionnaire dramatique de Laporte et Chamfort, Paris, Lacombe, 1776. Corneille était en fait plus prudent et précisait que Camille doit « recevoir le coup derrière le théâtre ». Il ajoutait que « d’ailleurs, si c’est une règle de ne le point ensanglanter, elle n’est pas du temps d’Aristote »). Dans la Correspondance littéraire du 15 avril 1764, on peut lire un Dialogue entre un philosophe et un poète sur le poème épique : « Le Philosophe : Rappelez-vous toutes les belles dissertations qu’on a faites en France, plus qu’ailleurs, sur ce qu’il ne faut pas ensanglanter la scène. »

Cette disposition, dans la pratique, est plus embrouillée : jusqu’au milieu du dix-huitième siècle, la scène est encombrée de spectateurs, qui payent plus cher pour être assis sur le lieu même de la représentation. C’est la réforme de Lauragais qui mettra fin à cette pratique au Théâtre français (1759 ; voir Diderot, Paradoxe sur le comédien, éd. Versini, p. 1393 ; éd. Lojkine, A. Colin, 1992, p. 113 et note 102). Mais cette confusion même est caractéristique de l’ambivalence fondamentale de la circonscription scénique et des interdits qui motivent cette circonscription : le spectateur ne peut pas être sur la scène, et il y est quand même, comme la scène ne peut être ensanglantée, et est ensanglantée quand même, comme, on le verra, le chrétien ne peut adorer les images, et les adore quand même.

Là encore, dans la pratique, la séparation de la coulisse et de la scène n’est pas aussi nette qu’on pourrait le croire. Il ne faut pas publier le sens étymologique et pratique de « coulisse » : ce sont des panneaux de décors coulissants qui peuvent glisser du hors-scène vers la scène, c’est-à-dire suggérer le réel depuis les marges de l’espace de la représentation. Les coulisses ne sont donc pas a priori des espaces séparés, mais plutôt des interfaces de liaison. Voir S. Lojkine, L’Œil révolté, J. Chambon, Actes Sud, 2007, pp. 280-286.

Nous avons vu dans la scène du portrait comment Mme de Clèves distinguait ce qu’elle pourrait demander au duc de Nemours « publiquement », ou « en particulier ». Ces deux espaces demeurent cependant virtuels, puisque Mme de Clèves laisse faire le vol du portrait sans rien dire. Dans la scène du bal au contraire, où elle rencontre pour la première fois le duc de Nemours qui vient de rentrer d’Angleterre, l’espace restreint est matérialisé par la piste de danse entourée de chaises : « Elle se tourna et vit un homme qu’elle crut d’abord [= dès le premier abord] ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par dessus quelques sièges pour arriver où l’on dansait. » (P. 40.)

L’exemple canonique est celui de la scène de l’aveu dans La Princesse de Clèves : l’aveu de Mme de Clèves à son mari est surpris par le duc de Nemours caché sur le balcon du pavillon de chasse : « M. de Nemours ne perdait pas une parole de cette conversation […]. Il était si transporté qu’il ne savait quasi ce qu’il voyait, et il ne pouvait pardonner à M. de Clèves de ne pas assez presser sa femme de lui dire ce nom qu’elle lui cachait. » (P. 113.) Le regard sous lequel se déroule la scène n’est pas forcément un regard caché. Dans la scène du bal, la rencontre de Nemours et de Mme de Clèves sur la piste de danse se faisait très publiquement sous le regard du roi, de la reine et de la reine dauphine : « Le roi et les reines se souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. » (Pp. 40-41.) Plus subtilement, ce regard peut être lui-même partie prenante de la scène. Dans la scène du portrait comme dans la scène du pavillon de chasse, le spectateur surprenant par effraction ce qu’il n’aurait pas dû voir (le vol du portrait, Mme de Clèves faisant des rubans sur la canne du duc de Nemours) est en même temps un protagoniste. Alors, comme acteur sur la scène, le voyeur est lui-même enveloppé, en abyme, dans un autre espace, depuis lequel il peut lui-même être surpris : dans la scène du portrait, Mme de Clèves est sous le regard de la reine dauphine (« Mme la dauphine était assise sur le lit et parlait bas à Mme de Clèves, qui était debout devant elle », p. 79) ; dans la scène du pavillon de chasse, M. de Nemours est sous le regard du gentilhomme espion de M. de Clèves (« Il le vit faire le tour du jardin, comme pour écouter s’il n’y entendrait personne », p. 143).

Dans Clarisse, la scène du bûcher (lettre 36) et la scène de l’enlèvement (lettre 91) ne sont que menacées par l’intrusion d’un regard qui reste virtuel. Dans Paméla, le roman de Richardson qui précède Clarisse, les exemples de scènes sans témoin sont encore plus nombreux. Il n’est qu’à suivre les illustrations de l’édition de 1742 : M. B surprend Paméla seule écrivant à ses parents (ill. 1, tous deux sont seuls dans la chambre de la défunte mère de M. B ; scène similaire ill. 17) ; il tente de se réconcilier avec elle après l’avoir embrassée de force (ill. 6, tous deux sont seuls dans le jardin) ; marié, il se dispute avec son épouse enceinte, lui interdisant d’allaiter ses futurs enfants (ill. 22, tous deux seuls dans le cabinet de M. B) ; Pamela soupçonne ensuite son mari d’une liaison avec la comtesse et lui fait une scène dans son cabinet de travail (ill. 26).

Le mot « scopique » vient du verbe grec σκοπῶ, skopô, j’observe, je regarde. Scopique signifie donc « qui a rapport avec le regard ». Sur cet entrelacement du champ du regard et de la fonction scopique, voir M. Merleau Ponty, Le visible et l’invisible, « L’entrelacs – le chiasme », Gallimard, Tel, pp. 172-204 et J. Lacan, Le Séminaire, livre XI, « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », 1964, Seuil, 1973, chap. VI, pp. 65-74..

La notion de barre sémiotique ne remonte pas à Saussure, l’inventeur du signifiant et du signifié. Dans son cours de linguistique générale, Saussure désigne le signe linguistique comme « une entité psychique à deux faces » : entre ces deux faces, il parle d’union, de « combinaison », de « lien », une seule fois de « l’opposition qui les sépare » (Cours de linguistique générale, 1916, I, 1, 1, éd. Payot, 1982, p. 99). Dans ses Éléments de sémiologie (1965), Roland Barthes commence par rappeler la théorie saussurienne : entre le signifiant et le signifié, il y a une « relation », une « liaison » (II.1. Le Signe, Œuvres complètes, Seuil, 1993, t. I, p. 1484). Cette conception relationnelle est en quelque sorte accentuée par Hjemslev, qui définit le signe comme ERC, comme Relation entre le plan d’Expression et le plan de Contenu (p. 1492). Barthes fait cependant remarquer, à partir de la « représentation graphique de la signification » selon Sayssure, que « le signifié est en quelque sorte derrière le signifiant et ne peut être atteint qu’à travers lui » (ibid.) : « derrière « , « à travers » rendent bien compte du trait, de la barre qu’on met entre le Signifiant et le Signifié dans la formule S=Sa/Sé. De là, Barthes en vient à la modélisation psychanalytique du processus de la signification par Lacan, repris par Laplanche et Leclaire : S/s. « La barre de séparation entre le signifiant (S) et le signifié (s) a une valeur propre (qu’elle n’avait évidemment pas chez Saussure) : elle représente le refoulement du signifié. » (Ibid.)

Pour l’iconographie flamande de la Vierge qui nous intéresse ici, je renvoie à Otto Pächt, Van Eyck and the Founders of Early Netherlandish Painting, traduit de l’allemand en anglais par David Britt, Harvey Miller, 1999. Voir par exemple La Madonne de Lucques, 1435, Francfort, Städelsches Kunstinstitut (fig. 7, p. 23 et ill. coul. n° 6), ou, avec un livre, La Madonne d’Ince Hall, Melbourne, National Gallery of Victoria (fig. 54, p. 107). Mais on peut faire également des rapprochements avec la Vierge lisant sur un banc, dans le retable Werl du maître de Flémalle, Madrid, musée du Prado (fig. 16, p. 36).

Voir par exemple La Flagellation du Christ de Piero della Francesca (1453).

On peut se référer à l’Annonciation du retable de Gand, par J. Van Eyck, ou à celle de l’église Ste Marie-Madeleine, à Aix-en-Provence, attribuée parfois à Barthélémy van Eyck (Jarmila Vacková, Van Eyck, Academia, Prague, 2005, n° 127, p. 199). Mais les compositions du maître de Flémalle, avec leurs vierges assises, offrent des rapprochements plus intéressants : voir l’Annonciation de Madrid, musée du Prado (fig. 30, p. 50), ou celle du retable Mérode, New York, Metropolitan museum, Cloisters (n° 37, p. 55 ; imitation, Bruxelles, musée des beaux-arts, n° 40, p. 63).

Nous avons vu que tabernacle, dans la traduction grecque de la Bible, se dit σκήνη, la scène. Les Pères de l’Église, qui interprétèrent l’Ancien Testament comme une préfiguration des Évangiles, virent dans le tabernacle une métaphore de l’Incarnation du Christ : de même que le tabernacle des Juifs dans le désert contenait la Loi de Dieu dans l’arche d’alliance, le ventre de la Vierge contient le Christ, qui est l’image de Dieu. Donc la Vierge est le nouveau tabernacle. Pour cette raison, la Vierge en majesté est toujours représentée devant un riche tissu de damas, que tiennent souvent deux anges, par allusion aux chérubins qui ornaient le rideau du tabernacle des Juifs.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « Introduction à la scène comme dispositif : Paolo et Francesca », cours sur La scène de roman, genèse et histoire, université de Provence, Aix-en-Provence, septembre 2008 (version révisée 2009)

Fiction, illustration, peinture

Archive mise à jour depuis 2006