Épinat, L'Éruption du Vésuve, en 2 mn

Baptiste Reboul | Musique par Antoine MartreFleury Épinat, Éruption d’un volcan, 1810, huile sur toile, 88,2×66,8 cm, Bourg-en-Bresse, musée du Monastère Royal de Brou.

Éruption d’un volcan – Épinat

Fleury Épinat, Éruption d'un volcan, 1810, huile sur toile, 88,2×66,8 cm, Bourg-en-Bresse, Musée de Brou.

Les éruptions du Vésuve, actif depuis 1631, attirent de nombreux artistes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le peintre lyonnais Fleury Épinat, au tournant du siècle, passe cinq ans en Italie pour se former à la peinture de paysage et crée ce tableau qui représente le volcan en éruption. Il vise un effet spectaculaire que la nuit rend mystérieux : les habitants s’affairent et fuient le danger en bateaux pendant que leurs demeures sont en flammes.

Pierre-Jacques Volaire, L’Éruption du Vésuve avec le pont de la Madeleine, 1777, huile sur toile, 134,9×226,1 cm, Raleigh, North Carolina Museum of Art.

Les fouilles de Pompéi et d’Herculanum renforcent, tout au long du XVIIIe siècle, l’intérêt pour la région de Naples, qui attire artistes et curieux. Volaire s’y installe en 1767 et devient rapidement le spécialiste de la représentation du volcan, un modèle auquel Épinat s’est lui-même référé. Le tableau met en évidence la puissance destructrice du volcan, dont les coulées de lave et les épaisses fumées soulignent la violence de l’éruption. Le Vésuve y incarne la catastrophe naturelle par excellence, mettant dramatiquement les hommes en danger et leur rappelant leur vulnérabilité. Sur la toile, les habitants des villages situés au pied du Vésuve fuient leurs demeures pour se réfugier sur le pont de la Madeleine, aujourd’hui disparu, détruit au XIXe siècle. Certains personnages, saisis de stupeur, contemplent la scène depuis leurs embarcations dans la baie – une autre voie d’échappatoire – comme dans l’œuvre d’Épinat. L’approche de Volaire se distingue néanmoins par une plus grande clarté : la lumière émise par l’éruption éclaire largement le paysage, reléguant le mystère et l’obscurité au second plan, au profit d’une panique plus lisible chez les personnages. L’atmosphère nocturne est suggérée par la pleine lune, partiellement voilée par des nuages, bien que les éléments du tableau demeurent paradoxalement bien visibles.

Claude Joseph Vernet, La nuit, un port de mer au clair de lune, 1771, huile sur toile, 164×98 cm, Paris, musée du Louvre.

Vernet se spécialise très tôt dans la peinture de paysages, en particulier de marines représentant des ports à la tombée du jour. À la demande de Louis XV, il réalise de nombreuses vues de ports français tout au long de sa carrière. Ici, il répond à une commande de la comtesse du Barry pour orner le pavillon de son château de Louveciennes. Il n’est plus question de volcans ni d’éruptions : l’atmosphère est plus calme, bien que Vernet ait aussi peint des scènes de tempête ou de naufrage. Dans ce tableau, les bateaux ont jeté l’ancre, les marins regagnent la rive, et quelques personnages préparent un repas. Il ne s’agit plus de représenter un événement spectaculaire, même si l’œuvre conserve une certaine tension visuelle, notamment par sa composition en deux zones contrastées – un principe dont Épinat a pu s’inspirer. La pleine lune, partiellement masquée par les nuages, éclaire la scène d’une lumière blanche et diffuse. Elle contraste avec le feu allumé au premier plan, dans le coin inférieur droit, dont la lueur orangée se propage doucement dans l’obscurité. Cette opposition de couleurs préfigure déjà le succès des scènes volcaniques : comme dans le tableau d’Épinat, la clarté lunaire domine le ciel tandis qu’une source de chaleur projette une lumière vive et une fumée sombre. Mais ici, le feu reste modeste, permettant surtout de souligner la pureté de la lumière lunaire dans une nuit à peine entamée – à l’inverse des éruptions saisissantes peintes par Épinat ou Volaire.

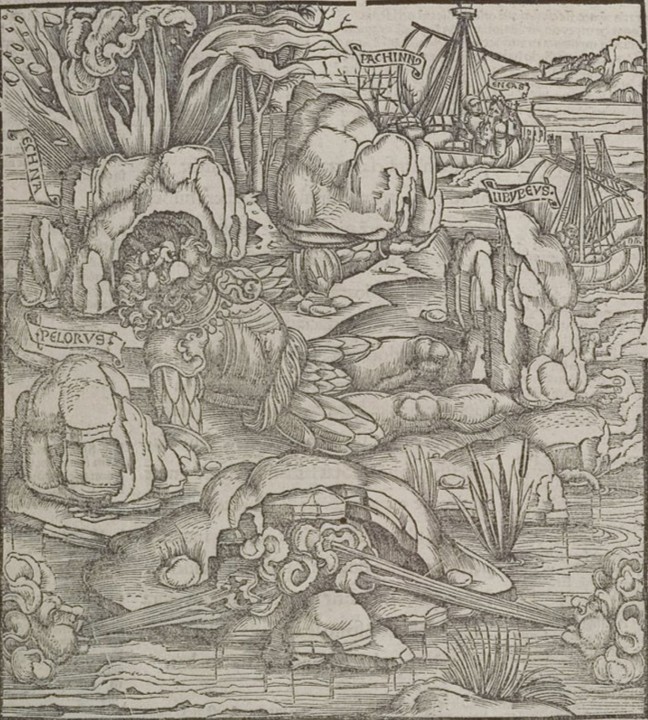

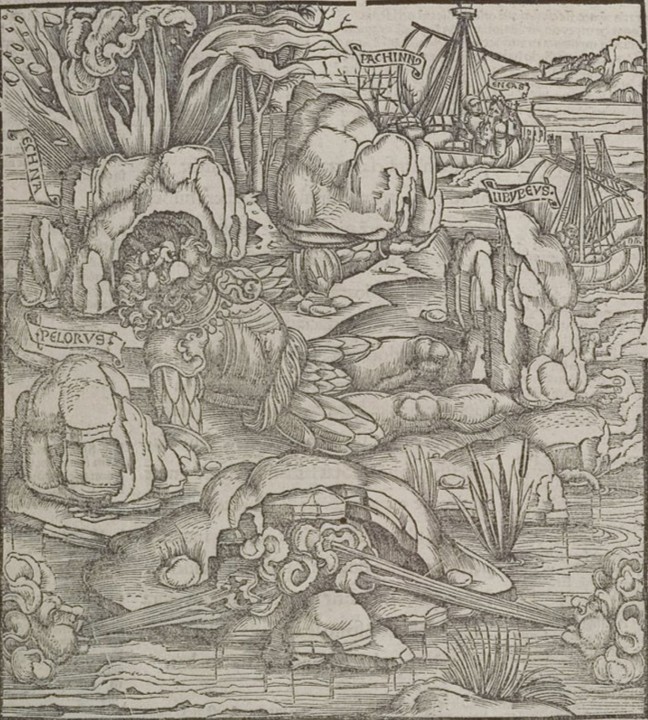

Convulsion d’Encelade sous l’Etna en éruption, 1502, gravure sur bois, illustration pour le livre 3 de l’Énéide dans l’édition par S. Brant des œuvres complètes de Virgile, Strabourg, Jean Grüninger, 1502, Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Heid. 370,319.

Après avoir quitté l’île des Cyclopes, Enée et ses compagnons passent la nuit sur le flanc de l’Etna, noté Echna sur le phylactère en haut à gauche et représenté en éruption.Le volcan effraie les Troyens qui identifient son activité aux contorsions du Titan Encelade écrasé sous la masse de la montagne (III, 378-382), et que l’image représente étendu de tout son long. Pelorus, à gauche, désigne le détroit du cap Pélore (III, 411). En haut à droite, où Énée accoste, le phylactère indique le promontoire sicilien « Pachinn » pour Pachynum (III, 429). Un peu en dessous, l’indication « Libybeus » renvoie aux bas-fonds de Lilybée (III, 706). Cette gravure peut être considérée comme une des premières représentations de volcan dans la fiction illustrée. L’éruption a lieu à côté du port où se trouvent les bateaux, comme dans les tableaux d’éruption du XVIIIe siècle. Mais cette proximité ne constitue pas un paysage : elle organise un territoire dont les parties renvoient chacune à une séquence narrative différente: en fait, les lieux par lesquels passent les Troyens, juxtaposés dans cette composition, ne sont pas nécessairement contigus.

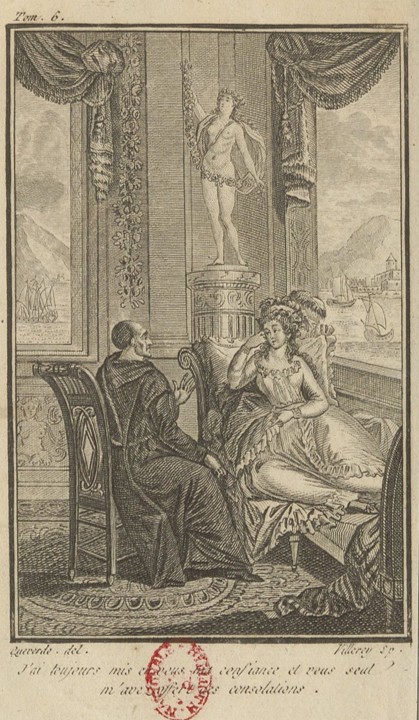

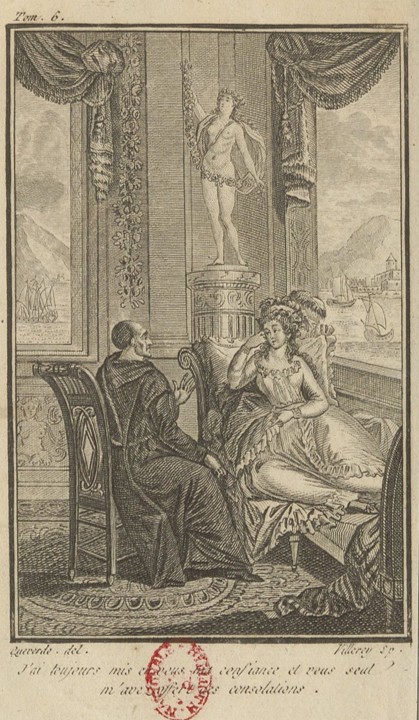

Antoine-Claude-François Villerey, gravure sur cuivre d’après un dessin de François-Marie-Isidore Queverdo, illustration pour Le Confessional des Pénitents noirs d’Ann Radcliffe, Paris, Lepetit, 1797, t. 6, Bnf, 16-Y2-42466 (4).

Ann Radcliffe est une des figures les plus éminentes du roman gothique anglais de la fin du XVIIIe siècle. Cette édition adapte le roman au goût du public français en développant plus systématiquement les illustrations, la plupart du temps absentes des éditions britanniques. Sur l’image, la perfide marquise de Vivaldi fait face à son confesseur, le moine Schedoni. Celui-ci l’a en secret trahie en refusant d’assassiner sa belle-fille : sans rien lui avoir révélé, il se rend auprès d’elle et un silence glacial s’installe. L’appartement luxueux qui sert de retraite à la marquise propose une vue sur la baie de Naples, où sont visibles le port, les bateaux et le Vésuve en sommeil. Produite presque à la même période que le tableau d’Épinat, cette gravure sur cuivre révèle ses inspirations picturales, de Volaire à Vernet. Mais contrairement à la gravure sur bois de l’Énéide de 1502 qui faisait du volcan une figure, l’attribut mythologique d’Encelade, l’estampe de Villerey d’après Queverdo traite le volcan comme un élément du paysage, constitutif de l’environnement italien de la fiction, en toile de fond de la scène de confession qui se joue entre le moine et la marquise.

Olympe précipitée dans le volcan, illustration pour l’Histoire de Juliette de Sade, en Hollande (en fait Paris), 1798 (en fait entre 1799 et 1801), gravure sur cuivre, BnF, Enfer 2507 (10).

Claude Bornet serait l’illustrateur. Dans le texte, Juliette en Italie visite les environs de Naples avec ses amies Clairwil et Olympe. Elle se rend près du Vésuve. C’est l'endroit que Juliette et Clairwil ont choisi pour assassiner Olympe, que les deux libertines estiment trop douce et insuffisamment corrompue. Une fois au sommet du volcan, elles la déshabillent de force et la mènent au bord du cratère pour l’y jeter. Cette fois, le volcan n’est plus représenté comme un phénomène éruptif et dangereux dont il faut fuir l’explosion, mais comme l’allié des libertins vicieux, qui y projettent l’image de l’organe sexuel idéal – à la fois orifice géant et membre jaculateur. Le volcan n’est pas représenté comme une masse spectaculaire; il n’est pas intégré dans un paysage pittoresque : vu de près, il est traité comme un acteur plutôt que comme un décor. Après qu’Olympe aura disparu dans le gouffre, le volcan crachera une pluie de pierres, ce que l’image illustre en représentant les fumeroles du volcan au fond à gauche.

John Martin, The Pandæmonium, 1841, huile sur toile, 123×185 cm, Paris, musée du Louvre.

Le tableau illustre un passage du poème épique en douze chants de John Milton, Paradise Lost, publié en 1667, qui décrit la chute de Satan et des anges rebelles avant la création du monde et de l’Homme. Après leur défaite, les anges déchus atterrissent en enfer où ils établissent leur capitale nommée Pandémonium, le lieu où vivent littéralement tous les démons. Sur le tableau, Satan se tient debout face à l’immense édifice où sa légion est tombée, tentant de ranimer ses troupes en les haranguant. L’ensemble du décor s’imprègne d’une atmosphère volcanique héritée des œuvres qui l’ont précédée, comme si ce milieu en fusion était le seul que méritaient les rebelles ayant osé se retourner contre Dieu – dont la présence se manifeste par un éclair fulgurant dans le coin supérieur droit. La voûte de l’Enfer plonge la scène dans une obscurité oppressante, tandis que la lave s’écoule autour de Satan, mêlant ses teintes rougeoyantes et jaunes aux tons plus sombres. Le spectateur n’est plus placé face à une éruption ni au bord d’un cratère, mais plongé à l’intérieur même du plus terrifiant des volcans : celui qui constitue le socle de l’enfer. Majestueuse, l’œuvre s’inscrit dans la tradition des paysages peints, tout en s’inspirant de l’esthétique gothique et d’une mythologie biblique. Elle se distingue en cela du tableau d’Épinat, davantage ancré dans la représentation réaliste d’un paysage historique.

Éruption d’un volcan – Épinat

Fleury Épinat, Éruption d'un volcan, 1810, huile sur toile, 88,2×66,8 cm, Bourg-en-Bresse, Musée de Brou.

Les éruptions du Vésuve, actif depuis 1631, attirent de nombreux artistes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le peintre lyonnais Fleury Épinat, au tournant du siècle, passe cinq ans en Italie pour se former à la peinture de paysage et crée ce tableau qui représente le volcan en éruption. Il vise un effet spectaculaire que la nuit rend mystérieux : les habitants s’affairent et fuient le danger en bateaux pendant que leurs demeures sont en flammes.

Pierre-Jacques Volaire, L’Éruption du Vésuve avec le pont de la Madeleine, 1777, huile sur toile, 134,9×226,1 cm, Raleigh, North Carolina Museum of Art.

Les fouilles de Pompéi et d’Herculanum renforcent, tout au long du XVIIIe siècle, l’intérêt pour la région de Naples, qui attire artistes et curieux. Volaire s’y installe en 1767 et devient rapidement le spécialiste de la représentation du volcan, un modèle auquel Épinat s’est lui-même référé. Le tableau met en évidence la puissance destructrice du volcan, dont les coulées de lave et les épaisses fumées soulignent la violence de l’éruption. Le Vésuve y incarne la catastrophe naturelle par excellence, mettant dramatiquement les hommes en danger et leur rappelant leur vulnérabilité. Sur la toile, les habitants des villages situés au pied du Vésuve fuient leurs demeures pour se réfugier sur le pont de la Madeleine, aujourd’hui disparu, détruit au XIXe siècle. Certains personnages, saisis de stupeur, contemplent la scène depuis leurs embarcations dans la baie – une autre voie d’échappatoire – comme dans l’œuvre d’Épinat. L’approche de Volaire se distingue néanmoins par une plus grande clarté : la lumière émise par l’éruption éclaire largement le paysage, reléguant le mystère et l’obscurité au second plan, au profit d’une panique plus lisible chez les personnages. L’atmosphère nocturne est suggérée par la pleine lune, partiellement voilée par des nuages, bien que les éléments du tableau demeurent paradoxalement bien visibles.

Claude Joseph Vernet, La nuit, un port de mer au clair de lune, 1771, huile sur toile, 164×98 cm, Paris, musée du Louvre.

Vernet se spécialise très tôt dans la peinture de paysages, en particulier de marines représentant des ports à la tombée du jour. À la demande de Louis XV, il réalise de nombreuses vues de ports français tout au long de sa carrière. Ici, il répond à une commande de la comtesse du Barry pour orner le pavillon de son château de Louveciennes. Il n’est plus question de volcans ni d’éruptions : l’atmosphère est plus calme, bien que Vernet ait aussi peint des scènes de tempête ou de naufrage. Dans ce tableau, les bateaux ont jeté l’ancre, les marins regagnent la rive, et quelques personnages préparent un repas. Il ne s’agit plus de représenter un événement spectaculaire, même si l’œuvre conserve une certaine tension visuelle, notamment par sa composition en deux zones contrastées – un principe dont Épinat a pu s’inspirer. La pleine lune, partiellement masquée par les nuages, éclaire la scène d’une lumière blanche et diffuse. Elle contraste avec le feu allumé au premier plan, dans le coin inférieur droit, dont la lueur orangée se propage doucement dans l’obscurité. Cette opposition de couleurs préfigure déjà le succès des scènes volcaniques : comme dans le tableau d’Épinat, la clarté lunaire domine le ciel tandis qu’une source de chaleur projette une lumière vive et une fumée sombre. Mais ici, le feu reste modeste, permettant surtout de souligner la pureté de la lumière lunaire dans une nuit à peine entamée – à l’inverse des éruptions saisissantes peintes par Épinat ou Volaire.

Convulsion d’Encelade sous l’Etna en éruption, 1502, gravure sur bois, illustration pour le livre 3 de l’Énéide dans l’édition par S. Brant des œuvres complètes de Virgile, Strabourg, Jean Grüninger, 1502, Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Heid. 370,319.

Après avoir quitté l’île des Cyclopes, Enée et ses compagnons passent la nuit sur le flanc de l’Etna, noté Echna sur le phylactère en haut à gauche et représenté en éruption.Le volcan effraie les Troyens qui identifient son activité aux contorsions du Titan Encelade écrasé sous la masse de la montagne (III, 378-382), et que l’image représente étendu de tout son long. Pelorus, à gauche, désigne le détroit du cap Pélore (III, 411). En haut à droite, où Énée accoste, le phylactère indique le promontoire sicilien « Pachinn » pour Pachynum (III, 429). Un peu en dessous, l’indication « Libybeus » renvoie aux bas-fonds de Lilybée (III, 706). Cette gravure peut être considérée comme une des premières représentations de volcan dans la fiction illustrée. L’éruption a lieu à côté du port où se trouvent les bateaux, comme dans les tableaux d’éruption du XVIIIe siècle. Mais cette proximité ne constitue pas un paysage : elle organise un territoire dont les parties renvoient chacune à une séquence narrative différente: en fait, les lieux par lesquels passent les Troyens, juxtaposés dans cette composition, ne sont pas nécessairement contigus.

Antoine-Claude-François Villerey, gravure sur cuivre d’après un dessin de François-Marie-Isidore Queverdo, illustration pour Le Confessional des Pénitents noirs d’Ann Radcliffe, Paris, Lepetit, 1797, t. 6, Bnf, 16-Y2-42466 (4).

Ann Radcliffe est une des figures les plus éminentes du roman gothique anglais de la fin du XVIIIe siècle. Cette édition adapte le roman au goût du public français en développant plus systématiquement les illustrations, la plupart du temps absentes des éditions britanniques. Sur l’image, la perfide marquise de Vivaldi fait face à son confesseur, le moine Schedoni. Celui-ci l’a en secret trahie en refusant d’assassiner sa belle-fille : sans rien lui avoir révélé, il se rend auprès d’elle et un silence glacial s’installe. L’appartement luxueux qui sert de retraite à la marquise propose une vue sur la baie de Naples, où sont visibles le port, les bateaux et le Vésuve en sommeil. Produite presque à la même période que le tableau d’Épinat, cette gravure sur cuivre révèle ses inspirations picturales, de Volaire à Vernet. Mais contrairement à la gravure sur bois de l’Énéide de 1502 qui faisait du volcan une figure, l’attribut mythologique d’Encelade, l’estampe de Villerey d’après Queverdo traite le volcan comme un élément du paysage, constitutif de l’environnement italien de la fiction, en toile de fond de la scène de confession qui se joue entre le moine et la marquise.

Olympe précipitée dans le volcan, illustration pour l’Histoire de Juliette de Sade, en Hollande (en fait Paris), 1798 (en fait entre 1799 et 1801), gravure sur cuivre, BnF, Enfer 2507 (10).

Claude Bornet serait l’illustrateur. Dans le texte, Juliette en Italie visite les environs de Naples avec ses amies Clairwil et Olympe. Elle se rend près du Vésuve. C’est l'endroit que Juliette et Clairwil ont choisi pour assassiner Olympe, que les deux libertines estiment trop douce et insuffisamment corrompue. Une fois au sommet du volcan, elles la déshabillent de force et la mènent au bord du cratère pour l’y jeter. Cette fois, le volcan n’est plus représenté comme un phénomène éruptif et dangereux dont il faut fuir l’explosion, mais comme l’allié des libertins vicieux, qui y projettent l’image de l’organe sexuel idéal – à la fois orifice géant et membre jaculateur. Le volcan n’est pas représenté comme une masse spectaculaire; il n’est pas intégré dans un paysage pittoresque : vu de près, il est traité comme un acteur plutôt que comme un décor. Après qu’Olympe aura disparu dans le gouffre, le volcan crachera une pluie de pierres, ce que l’image illustre en représentant les fumeroles du volcan au fond à gauche.

John Martin, The Pandæmonium, 1841, huile sur toile, 123×185 cm, Paris, musée du Louvre.

Le tableau illustre un passage du poème épique en douze chants de John Milton, Paradise Lost, publié en 1667, qui décrit la chute de Satan et des anges rebelles avant la création du monde et de l’Homme. Après leur défaite, les anges déchus atterrissent en enfer où ils établissent leur capitale nommée Pandémonium, le lieu où vivent littéralement tous les démons. Sur le tableau, Satan se tient debout face à l’immense édifice où sa légion est tombée, tentant de ranimer ses troupes en les haranguant. L’ensemble du décor s’imprègne d’une atmosphère volcanique héritée des œuvres qui l’ont précédée, comme si ce milieu en fusion était le seul que méritaient les rebelles ayant osé se retourner contre Dieu – dont la présence se manifeste par un éclair fulgurant dans le coin supérieur droit. La voûte de l’Enfer plonge la scène dans une obscurité oppressante, tandis que la lave s’écoule autour de Satan, mêlant ses teintes rougeoyantes et jaunes aux tons plus sombres. Le spectateur n’est plus placé face à une éruption ni au bord d’un cratère, mais plongé à l’intérieur même du plus terrifiant des volcans : celui qui constitue le socle de l’enfer. Majestueuse, l’œuvre s’inscrit dans la tradition des paysages peints, tout en s’inspirant de l’esthétique gothique et d’une mythologie biblique. Elle se distingue en cela du tableau d’Épinat, davantage ancré dans la représentation réaliste d’un paysage historique.