Diderot compose Le Fils naturel et les Entretiens à la fin de l’été 1756. La comédie sérieuse du Fils naturel est enchâssée dans la fiction et le commentaire des Entretiens, promenade au cours de laquelle le mélancolique Dorval répond aux questions de Diderot.

La cabale allumée par Choiseul et relayée par Fréron et Palissot rendait la représentation de la pièce impossible : le texte paraît donc avant que la pièce ait été jouée 1.

La scène comme espace d’invisibilité

D’une certaine manière Le Fils naturel anticipe son irreprésentabilité par le cadre fictionnel dans lequel il est inscrit. Diderot introduit en effet le texte imprimé en 1757 par le récit de sa visite à Dorval, présenté à la fois comme le protagoniste et l’auteur de la pièce, jouée non sur une scène de théâtre mais dans son propre salon, pour commémorer une histoire familiale réellement vécue. Dorval invite Diderot à assister, à la dérobée, à la représentation annuelle qui doit avoir lieu pour la première fois le dimanche suivant :

dimanche prochain nous nous acquittons pour la première fois d’une chose qu’ils s’accordent tous à regarder comme un devoir.

Ah, Dorval, lui dis-je, si j’osais !… Je vous entends, me répondit-il ; mais croyez-vous que ce soit une proposition à faire à Constance, à Clairville, et à Rosalie ? Le sujet de la pièce vous est connu ; et vous n’aurez pas de peine à croire qu’il y a quelques scènes où la présence d’un étranger gênerait beaucoup. Cependant c’est moi qui fais ranger le salon. Je ne vous promets point. Je ne vous refuse pas. Je verrai.

Nous nous séparâmes, Dorval et moi. C’était le lundi. Il ne me fit rien dire de toute la semaine. Mais le dimanche matin, il m’écrivit….. Aujourd’hui, à trois heures précises, à la porte du jardin…. Je m’y rendis. J’entrai dans le salon par la fenêtre ; et Dorval qui avait écarté tout le monde me plaça dans un coin, d’où, sans être vu, je vis et j’entendis ce qu’on va lire, excepté la dernière scène. (P. 1083 ; DPV X 16-17.)

Ce qui va suivre n’est pas une représentation, mais une commémoration, et des plus intimes. C’est pourquoi, selon Dorval, les autres membres de la famille, Constance sa femme, Clairville son ami et beau-frère, Rosalie sa sœur, ne sauraient accepter le moindre spectateur : « la présence d’un étranger gênerait beaucoup ». Le mot spectateur est soigneusement évité. L’impossibilité d’assister au spectacle est clairement signifiée, mais n’est pas explicitement formulée, comme s’il y avait là, en jeu, un interdit trop fort pour qu’on puisse le verbaliser. L’énoncé essentiel, qu’assister à la représentation est impossible, manque au texte et, à plusieurs reprises, doit être mentalement suppléé.

C’est d’abord la demande voilée de Diderot, dont la visée repose entièrement sur les points de suspension : « Ah ! Dorval, lui dis-je, si j’osais !… [= assister à cette représentation] » La réponse de Dorval, « croyez-vous que ce soit une proposition à faire », évoque une proposition qu’elle ne nomme pas et ne justifie pas un refus dont elle laisse seulement imaginer le motif. Diderot, que Dorval « entend » à demi mot, est renvoyé à sa croyance (« croyez-vous… », « vous n’aurez pas de peine à croire… »). Quant à l’ouverture finale, elle est on ne peut plus laconique : « Je ne vous promets point. Je ne vous refuse pas. » Promettre quoi ? refuser quoi ? La chose n’est toujours pas dite. Même ellipse dans l’invitation : « Aujourd’hui, à trois heures précises, à la porte du jardin… » Aujourd’hui quoi ? Que faut-il faire, que va-t-il se passer « à trois heures précises à la porte du jardin » ?

Le fait de la représentation, l’action verbale d’assister, de regarder ce qui va être joué, sont élidés. Un tabou s’installe, une réticence, au seuil même de la représentation. La représentation se fonde, s’ouvre sur l’impossibilité d’être représentée, la verbalisation des événements qui ont construit et en quelque sorte fondé la famille de Dorval, cette verbalisation est elle-même inverbalisable ! Ici se joue l’instauration d’un signifiant originaire, le signifiant de l’absence de signifiant 2, signifiant qui ne se situe qu’à la limite négative de l’ordre des signes et ne peut trouver que dans l’espace, dans la configuration de la scène, dans son articulation avec le regard qui la circonscrit, le moyen, quand même, de signifier.

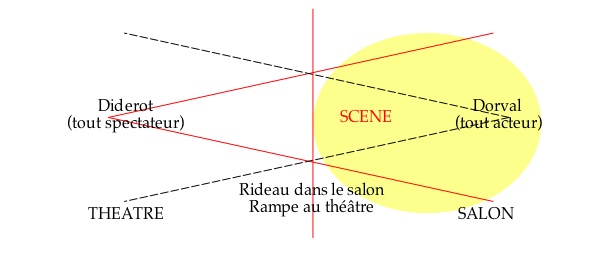

Le dispositif scénique, avec son ambiguïté constitutive : salon depuis le théâtre, scène de théâtre au salon.

L’espace scénique est un espace frappé d’invisibilité 3, qu’on ne peut voir sans franchir, transgresser un grave et solennel interdit. La réticence installée dans le dialogue de Diderot et de Dorval préfigure cet interdit. Le trajet de Diderot, entrant non par la porte mais par la fenêtre du salon (« J’entrai dans le salon par la fenêtre ») signifie topographiquement cet interdit : Diderot caché voit sans être vu ; avec la complicité de Dorval, il s’installe en position de voyeur, il exploite une pulsion perverse et en jouit. La fiction crée ainsi pour Le Fils naturel une situation tout à fait exceptionnelle. Mais dans le même temps elle symptomatise toute situation classique de représentation. Dans la salle de spectacle, la scène brillamment éclairée s’oppose au parterre plongé dans la pénombre. Tout est fait pour que le public voie la scène, mais aussi, à rebours, pour que les acteurs ignorent le public. La représentation instaure une relation asymétrique entre deux regards : regard aveuglant du public, enveloppant et noyant la scène de lumière ; regard aveuglé de l’acteur, muré dans les ténèbres de la salle, coupé, retranché, isolé. D’un côté, un voir faute de dire : le public assiste à tout mais doit demeurer muet ; de l’autre un dire faute de voir : l’acteur détient la parole mais est censé ignorer l’espace extérieur à la scène et, plus généralement, les conditions de l’illusion, les procédés de la fabrique théâtrale qui permet à sa parole d’advenir.

L’irreprésentabilité de l’espace de la représentation n’est pas une simple coquetterie d’auteur cherchant à pimenter sa fiction. Il y a là un véritable enjeu, que la fiction souligne une seconde fois à la fin de la pièce :

J’ai promis de dire pourquoi je n’entendis pas la dernière scène ; et le voici. Lysimond n’était plus. On avait engagé un de ses amis, qui était à peu près de son âge, et qui avait sa taille, sa voix, et ses cheveux blancs, à le remplacer dans la pièce.

Ce vieillard entra dans le salon, comme Lysimond y était entré la première fois, tenu sous les bras par Clairville et par André, et couvert des habits que son ami avait apportés des prisons. Mais à peine y parut-il que, ce moment de l’action remettant sous les yeux de toute la famille, un homme qu’elle venait de perdre, et qui lui avait été si respectable et si cher, personne ne put retenir ses larmes. Dorval pleurait, Constance et Clairville pleuraient. Rosalie étouffait ses sanglots et détournait ses regards. Le vieillard qui représentait Lysimond, se troubla, et se mit à pleurer aussi. La douleur passant des maîtres aux domestiques, devint générale, et la pièce ne finit pas. (P. 1126 ; DPV X 83.)

L’entrée de Lysimond, du père de famille, dans le salon n’est pas seulement un épisode pathétique qui ravive des souvenirs trop émouvants. Elle introduit un décrochage de niveau dans la représentation : alors que tous les acteurs sont réellement les personnages qu’ils jouent, le père de famille est joué par un étranger. Pourtant Dorval a bien indiqué, dans les pages liminaires, qu’une telle représentation ne pouvait être partagée avec un « étranger ».

L’entrée du faux Lysimond introduit entre les protagonistes du salon la différence des personnes réelles et du personnage joué. Ce faisant, elle projette la famille réelle, devenue spectatrice de l’acteur Lysimond, de la non scène présente et visible vers la douleur irreprésentable qu’il s’agit de commémorer : elle remet sous les yeux (« ce moment de l’action remettant sous les yeux de toute la famille un homme qu’elle venait de perdre… »). Paradoxalement, l’ami embauché comme acteur fait tableau et révèle par l’effet qu’il produit la nature fondamentalement aveuglée de l’espace scénique : les larmes offusquent la vue ; Rosalie « détournait ses regards ». L’interruption du spectacle signifie donc en fait son accomplissement. Elle réalise l’espace scénique comme espace d’invisibilité, c’est-à-dire fondé sur le basculement d’un statut panoptique (de l’extérieur, on le voit totalement) à un statut aveuglé (à l’intérieur, les protagonistes n’y voient plus rien du tout).

L’écran de la représentation

Au théâtre, la scène est un espace instable, dont l’existence précaire tient à l’instauration d’un écran de la représentation qui le délimite et le désigne. Cet écran est manifesté très concrètement par le rideau et par la rampe lumineuse qui séparent le public des acteurs. Il faut toujours être à la limite de l’oublier pour que fonctionne l’illusion, l’adhésion à la fiction théâtrale, mais seulement à la limite, faute de quoi l’illusion se défait et la représentation s’interrompt :

La représentation en avait été si vraie, qu’oubliant en plusieurs endroits que j’étais spectateur, et spectateur ignoré, j’avais été sur le point de sortir de ma place, et d’ajouter un personnage réel à la scène. (P. 1126 ; DPV X 84.)

Dans De la poésie dramatique (1758), Diderot reprendra cette même formule du spectateur ignoré pour caractériser non plus l’aventure singulière du Fils naturel, mais la règle dramaturgique générale :

Les spectateurs ne sont que des témoins ignorés de la chose. (Chap. XI, p. 1306 ; DPV X 368.)

On comprend dès lors l’importance herméneutique de la fiction du Fils naturel, disposée et convoquée tout au long des Entretiens pour penser en général la représentation. L’opposition du salon et de la scène en est de fait l’armature fondamentale. Il faudrait d’ailleurs parler de superposition plutôt que d’opposition : il n’y a pas un salon à un endroit et une scène à un autre endroit, mais un unique espace de représentation, chez Dorval, qui est considéré tantôt comme salon, tantôt comme scène.

Dans le premier entretien, Dorval commence par rappeler en quoi « la société » s’oppose au « théâtre », pour justifier très classiquement la règle des trois unités :

Dans la société, les affaires ne durent que par de petits incidents qui donneraient de la vérité à un roman, mais qui ôteraient tout l’intérêt à un ouvrage dramatique. Notre attention s’y partage sur une infinité d’objets différents ; mais au théâtre où l’on ne représente que des instants particuliers de la vie réelle, il faut que nous soyons tout entiers à la même chose. (P. 1132 ; DPV X 86.)

En apparence, il n’est pas question de l’espace, mais de l’action dramatique, c’est-à-dire du contenu. Pourtant Diderot décrit une double concentration : de l’extérieur, la focalisation qui s’exerce sur l’espace scénique ; de l’intérieur, l’absorbement où sont plongés les personnages. C’est donc bien l’espace qui s’ordonne ici pour concentrer l’attention sur une seule et même chose ; les personnages, représentés eux-mêmes concentrés, absorbés, figurent cette concentration de l’espace scénique 4. L’absorbement thématise la focalisation, met en abyme sur la scène ce qui la conditionne, du dehors, comme champ du regard géométralement ordonné, avec une perspective et un point de fuite. Concentration narrative et concentration scopique procèdent d’un même mouvement scénographique.

À cette concentration, à cet absorbement propres au théâtre s’oppose la dispersion, la dissémination des « affaires » « dans la société » : temps morts et temps partagés sont le lot du réel et supposent un tout autre espace, celui par exemple de la promenade dans laquelle s’inscrivent les Entretiens (mais aussi le Paradoxe sur le comédien). À la focalisation sur l’objet de la scène s’opposent alors la rêverie et la pensée indéterminée.

Mais il ne faut pas oublier que c’est précisément tout l’enjeu du Fils naturel et des Entretiens que de renverser cette opposition de la société et du théâtre, en faisant jouer le théâtre à la manière d’un espace social réel : l’espace scénique déconstruit par le genre sérieux sera donc nécessairement travaillé par la dissémination.

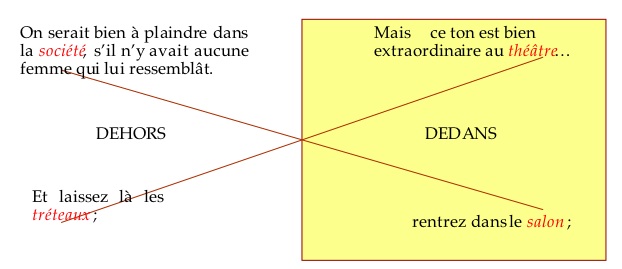

Dans le premier entretien, Moi critique la déclaration d’amour de Constance à Dorval, comme indécente. Dorval réplique :

« Ce n’est pas là Constance ; et l’on serait bien à plaindre dans la société, s’il n’y avait aucune femme qui lui ressemblât.

“Mais ce ton est bien extraordinaire au théâtre !…”

Et laissez là les tréteaux. Rentrez dans le salon, et convenez que le discours de Constance ne vous offensa pas quand vous l’entendîtes là 5. » (P. 1135 ; DPV X 89-90.)

Le chiasme du dedans et du dehors, paradoxe constitutif du dispositif scénique

L’opposition liminaire du premier entretien énoncée par Dorval lui-même, entre la société et le théâtre, sert ici de point de départ. Ce qui peut se produire réellement est interdit au théâtre par les bienséances. Renversant sa propre opposition, Dorval enjoint à Moi de laisser les tréteaux, d’abandonner les règles traditionnelles de la représentation, pour prendre comme règle l’exception construite par la fiction de ce qu’il a vécu, caché derrière le rideau du salon. Il s’opère ici un complexe jeu du dehors et du dedans. À l’extériorité vague de la société, Moi opposait d’abord l’espace circonscrit et focalisé du théâtre, avec ses règles. Mais Dorval lui demande d’abandonner cet espace normé, artificiel, qui devient la règle extérieure, générale et vague, pour « rentrer dans le salon », dans le réel donc, qui est identifié à l’espace intime, resserré, où s’est jouée cette représentation d’exception. Par un véritable jeu chiasmatique, le dehors et le dedans ont été inversés.

Il ne s’agit rien moins que d’installer un dehors social dans un dedans scénique et, par là, de faire coïncider un espace public et panoptique de représentation avec un espace intime d’interrelation, frappé d’invisibilité.

Le renversement est profondément instable et tire précisément sa valeur d’authenticité de cette instabilité. Ainsi, lorsque Moi objecte à Dorval « le thé de la même scène » comme une représentation incongrue sur la scène française, où cette coutume n’est pas reçue, Moi se récrie :

“Mais au théâtre !”

Ce n’est pas là. C’est dans le salon qu’il faut juger mon ouvrage… Cependant ne passez aucun des endroits où vous croirez qu’il pèche contre l’usage du théâtre… (P. 1135 ; DPV X 90.)

Le renversement du dehors et du dedans, du public et de l’intime, de la scène et du salon, est revendiqué par Dorval comme une exception pour cette pièce qui n’en est pas une. Mais dans le même temps il s’agit de fonder, au delà même du genre sérieux, les conditions modernes de la représentation : le point de vue « théâtral » de moi est donc à la fois récusé et sollicité, car l’exception qu’il a vécue est amenée à devenir la règle en matière de spectacle ; le salon doit constituer la nouvelle scène. Il y a là au moins un paradoxe, au plus une impossibilité logique qui recoupe celle de la représentation même, idéalement pensée comme irreprésentable.

Fondation négative de l’espace scénique

Le projet de refondation de l’espace scénique est plus clairement énoncé dans le second entretien. Dorval proteste une nouvelle fois :

Et puis, je gage que vous me voyez encore sur la scène française, au théâtre.

“Vous croyez donc que votre ouvrage ne réussirait point au théâtre ?”

Difficilement. Il faudrait ou élaguer en quelques endroits le dialogue, ou changer l’action théâtrale et la scène.

“Qu’appelez-vous changer la scène ?”

En ôter tout ce qui resserre un lieu déjà trop étroit. Avoir des décorations 6. Pouvoir exécuter d’autres tableaux que ceux qu’on voit depuis cent ans ; en un mot, transporter au théâtre le salon de Clairville, comme il est. (P. 1151 ; DPV X 110.)

L’alternative dans laquelle se place Dorval (soit transformer sa pièce pour l’adapter à la scène théâtrale telle qu’elle est, soit transformer la scène pour pouvoir y jouer sa pièce) est une alternative purement négative : « élaguer le dialogue » d’un côté ; « ôter tout ce qui resserre un lieu déjà étroit » de l’autre. L’espace scénique est fondé en quelque sorte négativement, par l’évidement du lieu de la représentation, évidement qui lui-même supplée un élagage textuel 7.

Non seulement la scène n’émerge comme espace autonome, distinct de l’espace vague du réel, que par l’opération négative qui consiste à la vider, mais sa « décoration » est encore une décoration négative : « transporter au théâtre le salon de Clairville, comme il est », c’est dénier la différence du signe et du référent, l’hétérogénéité de la représentation et du réel. Cet espace humainement vide sera un espace visuellement ordinaire. Moi en donne plus loin un autre exemple, emprunté à la Sylvie de Landois 8, sombre histoire de jalousie conjugale :

“La scène s’ouvre par un tableau charmant. C’est l’intérieur d’une chambre dont on ne voit que les murs.” (P. 1155 ; DPV X 115.)

Charmant en effet ! L’espace scénique organise une véritable dépression du regard, aux antipodes des prestiges éblouissants de la machinerie d’opéra 9. La scène dit qu’il n’y a rien à voir. Par sa banalité, sa neutralité, son dénuement même (Diderot cite à plusieurs reprises comme modèle de scène la caverne nue du Philoctète de Sophocle 10), l’espace scénique représente sa nature profonde et son enjeu, l’invisibilité, l’interaction aveuglée qu’il s’agit de faire voir quand même, en transgressant un interdit du regard constitutif de la représentation. Dorval décrit ainsi la scène type :

Je ne demanderais pour changer la face du genre dramatique, qu’un théâtre très étendu, où l’on montrât, quand le sujet d’une pièce l’exigerait, une grande place avec les édifices adjacents, tels que le péristile d’un palais, l’entrée d’un temple, différents endroits distribués de manière que le spectateur vît toute l’action, et qu’il y en eût une partie de cachée pour les acteurs. (P. 1152 ; DPV X 111.)

La description de Dorval ravive le modèle désuet de la scène tragique serlienne, avec sa place de ville centrale et ses fabriques adjacentes susceptibles d’accueillir ou de signifier des actions concomitantes 11. Il ne s’agit plus seulement que le spectateur voie la scène sans être vu des acteurs. Entre eux, à l’intérieur de l’espace scénique, les acteurs ne doivent pas tout voir. L’espace scénique organise de l’invisibilité et figure matériellement l’aveuglement constitutif de tout personnage.

Cette invisibilité, cet aveuglement sont les principes, les ferments de la dissémination à l’œuvre dans la scène théâtrale. Ainsi, alors que Moi lui objecte la longueur excessive de la scène d’explication entre Constance et Dorval à l’acte IV 12, Dorval rétorque :

Ah, vous voilà remonté sur la scène. Il y a longtemps que cela ne vous était arrivé. Vous nous voyez Constance et moi sur le bord d’une planche, bien droits, nous regardant de profil, et récitant alternativement la demande et la réponse. Mais est-ce ainsi que cela se passait dans le salon ? Nous étions tantôt assis, tantôt droits. Nous marchions quelquefois. Souvent nous étions arrêtés, et nullement pressés de voir la fin d’un entretien qui nous intéressait tous deux également. Que ne me dit-elle point ? que ne lui répondis-je pas ? (P. 1159 ; DPV X 121.)

Entre ce que voit Moi et ce qui s’est réellement passé dans le salon, Dorval oppose deux conceptions dramaturgiques. Purement discursive, la première est sans lieu : seule compte « la demande et la réponse ». La seconde s’ordonne au contraire à partir du lieu, de ce salon où des corps se déplacent et prennent des positions. On passe d’une dramaturgie de la parole à une dramaturgie de l’espace. La parole cesse alors d’être entendue comme discours, comme déroulement d’un contenu, pour devenir intérêt partagé, « entretien ». La parole énonce moins un contenu qu’un lien de sociabilité ; elle resserre l’intimité du lieu et, loin de communiquer un message pour le spectateur, elle advient comme signe que quelque chose, entre les personnages, se communique, d’intime et de publiquement incommunicable. « Que ne me dit-elle point ? que ne lui répondis-je pas ? ». Oublieuse d’elle-même, cette parole relâché, disséminée, vagabonde, enveloppe les protagonistes alors qu’ils deviennent, par son bain, des amants.

Dans cet échange fusionnel, Dorval et Constance ne se regardent pas. Chacun est absorbé en lui-même, aveugle à ce qui l’entoure. Le bain verbal est ce qui les unit, dans l’invisibilité. Le thème de la scène n’est-il pas la mélancolie de Dorval, c’est-à-dire sa solitude, son absorbement, que Constance entreprend de conjurer par la proposition d’une liaison douce et réfléchie ? Nul enfermement tragique dans cet absorbement, mais l’exposition de ce qu’il y a de plus intime, de ce qui, du sujet, ne se voit pas. Cette scène décisive dans la pièce s’organise tout entière dans le battement entre la proposition de Constance et le repli mélancolique de Dorval, entre liaison sensible et déliaison absorbée 13. Un nouveau lien s’y invente, rapport contagieux à autrui que Constance inscrit explicitement dans le tableau d’une nouvelle société fondée sur « la bienveillance générale » et le « sentiment de bienfaisance universelle » (pp. 1114-5 ; DPV X 65). Le lien social instaure un nouvel espace scénique, où l’affrontement du regard de l’autre est remplacé par le contact des corps : « Dorval (prend la main de Constance, la presse entre les deux siennes, lui sourit d’un air touché, et lui dit) » (p. 1113 ; DPV X 64). Le sourire de Dorval implique que les acteurs se regardent à ce moment, mais la didascalie n’en dit mot : « prend », « presse », « touché », ce qui compte ici, c’est la contagion sensible, une contagion qui n’est plus essentiellement visuelle.

Notes

Seul un théâtre privé joue en 1757 Le Fils naturel pour un public très restreint : c’est le théâtre du duc d’Ayen, à Saint-Germain. La Comédie Française ne jouera la pièce qu’en 1771, et encore avec très peu de représentations. À quelques exceptions près, donc, la pièce n’est pas jouée.

Face à la peinture, cette figure de l’infigurabilité se matérialise pour le critique dans le détail discordant du corps que l’œil désarticule. Voir le chapitre 2.

Voir à ce sujet J. L. Haquette, « Le public et l’intime : réflexions sur le statut du visible dans Le Fils naturel et les Entretiens », Diderot, l’invention du drame, dir. M. Buffat, Klincksieck, 2000, pp. 65-69.

Sur cette notion fondamentale d’absorbement (absorption), voir Michael Fried, La Place du spectateur, chap. I, « La primauté de l’absorbement », notamment pp. 62-63.

Dans l’édition originale du Fils naturel, que reproduit DPV, les noms des interlocuteurs, Dorval et Moi, ne sont pas mentionnés aux répliques. Les répliques de Moi sont placées entre guillemets.

« ornemens d’un théatre, qui servent à représenter le lieu où l’on suppose que se passe l’action dramatique » (Enc., art. Décoration), les décorations consistent essentiellement en des décors sur panneaux coulissants. En 1753, Marmontel regrettait déjà leur indigence au théâtre : « Le théatre de la Tragédie, où les décences doivent être bien plus rigoureusement observées qu’à celui de l’opera, les a trop négligées dans la partie des décorations. Le poëte a beau vouloir transporter les spectateurs dans le lieu de l’action ; ce que les yeux voyent, devient à chaque instant ce que l’imagination se peint. Cinna rend compte à Emilie de sa conjuration, dans le même sallon où va délibérer Auguste ; & dans le premier acte de Brutus, deux valets de théatre viennent enlever l’autel de Mars pour débarrasser la scene. Le manque de décorations entraîne l’impossibilité des changemens, & celle-ci borne les auteurs à la plus rigoureuse unité de lieu ; regle gênante qui leur interdit un grand nombre de beaux sujets, ou les oblige à les mutiler. » (Enc., supplément à l’art. Décoration).

Diderot anticipe ici la réforme du comte de Lauragais qui, en avril 1759, offre à la Comédie française la somme de trente mille livres en échange de la disparition des spectateurs sur la scène même : « On a enfin réussi à bannir tous les spectateurs du théâtre à la Comédie-Française, et à les reléguer dans la salle où ils doivent être. Ce changement s’est fait pendant la clôture, et c’est M. le comte de Lauraguais qui en a fait la dépense. Cette opération non-seulement obligera les acteurs de décorer leur théâtre plus convenablement, mais elle entraînera une révolution dans le jeu théâtral. Lorsque les acteurs ne seront plus resserrés par les spectateurs, ils n’oseront plus se ranger en rond comme des marionnettes. » (Correspondance littéraire, 15 mai 1759, éd. Tourneux, t. IV, p. 111.) Les comédiens vendaient en effet jusque là, très cher, des places dans l’espace même de la représentation : il n’y avait pas d’espace scénique proprement dit, acteurs et spectateurs étant littéralement mêlés sur les tréteaux. La séparation franche de la scène et du parterre, du théâtre et de la société, suit donc de très près la parution du Fils naturel.

« Silvie, Tragédie Bourgeoise, en un Acte, en prose, avec un Prologue, par Landois, au Théâtre François, 1741. » (Anecdotes dramatiques, II, 180.) La pièce est la première du genre en France après Le Marchand de Londres de Lillo, joué en Angleterre en 1731. Elle est publiée chez Prault fils en 1742, in-8°, 44 p. Édition critique sous le titre Sylvie ou le jaloux par Henry Carrington Lancaster, John Hopkins studies, vol. 48, Baltimore, 1954.

Cette dépression d’un espace théâtral travaillé par la négativité a une origine historique plus lointaine : lorsque la scène classique s’unifie en un lieu unique pour la représentation, et unifié par la perspective linéaire des Italiens, elle doit supprimer, ou tout du moins reléguer les compartiments de la scène baroque, qui permettaient de représenter plusieurs scènes et plusieurs lieux, intérieurs et extérieurs, simultanément. Cette relégation est très bien décrite par Corneille dans le Discours des trois unités (1660) : « Nos jurisconsultes admettent des fictions de droit, et je voudrais à leur exemple établir des fictions de théâtre pour établir un lieu théâtral, qui ne serait ni l’appartement de Cléopâtre, ni celui de Rodogune dans la pièce qui porte ce titre, ni celui de Phocas, de Léontine, ou de Pulchérie dans Héraclius, mais une salle sur laquelle ouvrent ces divers appartements. » (GF, pp. 150-151. Voir également E. Henin, op. cit., pp. 302-307.) Cette notion de fiction de théâtre est fondamentale : d’une certaine manière, la fiction du Fils naturel, qui encadre la pièce proprement dite, est une fiction de salon symétrique de la fiction de théâtre promue par Corneille, puisqu’elle substitue la réalité du salon de Clairville à l’irréalité de la scène classique. S’opposant en apparence à la fiction de théâtre, la fiction de salon parachève celle-ci, en faisant tomber la dernière différence spatiale, du salon et de la scène.

P. 1137, DPV X 93 ; p. 1155, DPV X 116 ; p. 1180, DPV X 148. Philoctète était en vogue, comme en témoigne le long article de la Correspondance littéraire, livraison du 1er mars 1755. L’article était motivé par la première représentation du Philoctète de M. de Châteaubrun : « Quoi qu’il en soit, cette pièce a eu le plus grand succès, et le plus inconcevable pour moi. […] Pour rendre Philoctète digne d’un théâtre qui a eu des Corneille et des Racine, il faudrait traduire la pièce de Sophocle dans toute sa simplicité, dans toute sa sublime et majestueuse naïveté, et en prose, parce que nos vers sont trop maniérés pour ne point tuer un sujet aussi grave que celui-là ; entreprise d’une difficulté énorme, qui supposerait une tête prodigieuse comme celle de l’auteur de Clarisse » (Corr. litt., II, 503). Nouvel éloge du Philoctète de Sophocle dans la livraison du 1er juin 1757, à propos de Voltaire : « Y a-t-il une nation qui ait une pièce à mettre à côté de Philoctète ? » (Corr. litt., III, 377.) Lessing fera de Philoctète le modèle théâtral central du Laocoon, en reprenant la critique de Châteaubrun par Grimm (Laocoon, IV, 61).

Sur la genèse de l’espace scénique classique à partir des traités vitruviens et des premières recréations italiennes de la scène antique, voir E. Hénin, op. cit., pp. 228-248. E. Hénin y montre l’importance décisive du traité de perspective de Sebastiano Serlio et de ses gravures (trad. française, Paris, Barbé, 1545), qui fixent un modèle de scène théâtrale à mi chemin de la frons scenae vitruvienne, tripartite et sans profondeur, et de la scène perspective nue et unifiée qui s’imposera ensuite comme scène italienne (p. 232). Voir également le développement sur les « renfondrements », qui ouvrent une scène secondaire dans le décor baroque français (p. 294-301).

Acte IV, scène 3, p. 1111 ; DPV X 60.

« Abandonné presque en naissant entre le désert et la société ; quand j’ouvris les yeux, afin de reconnaître les liens qui pouvaient m’attacher aux hommes, à peine en retrouvai-je des débris. » (p. 1112 ; DPV X 61.)

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « La scène au salon : Le Fils naturel », L’Œil révolté, J. Chambon, 2007, chap. III, p. 241-255.

Diderot

Archive mise à jour depuis 2006

Diderot

Les Salons

L'institution des Salons

Peindre la scène : Diderot au Salon (année 2022)

Les Salons de Diderot, de l’ekphrasis au journal

Décrire l’image : Genèse de la critique d’art dans les Salons de Diderot

Le problème de la description dans les Salons de Diderot

La Russie de Leprince vue par Diderot

La jambe d’Hersé

De la figure à l’image

Les Essais sur la peinture

Atteinte et révolte : l'Antre de Platon

Les Salons de Diderot, ou la rhétorique détournée

Le technique contre l’idéal

Le prédicateur et le cadavre

Le commerce de la peinture dans les Salons de Diderot

Le modèle contre l'allégorie

Diderot, le goût de l’art

Peindre en philosophe

« Dans le moment qui précède l'explosion… »

Le goût de Diderot : une expérience du seuil

L'Œil révolté - La relation esthétique

S'agit-il d'une scène ? La Chaste Suzanne de Vanloo

Quand Diderot fait l'histoire d'une scène de genre

Diderot philosophe

Diderot, les premières années

Diderot, une pensée par l’image

Beauté aveugle et monstruosité sensible

La Lettre sur les sourds aux origines de la pensée

L’Encyclopédie, édition et subversion

Le décentrement matérialiste du champ des connaissances dans l’Encyclopédie

Le matérialisme biologique du Rêve de D'Alembert

Matérialisme et modélisation scientifique dans Le Rêve de D’Alembert

Incompréhensible et brutalité dans Le Rêve de D’Alembert

Discours du maître, image du bouffon, dispositif du dialogue

Du détachement à la révolte

Imagination chimique et poétique de l’après-texte

« Et l'auteur anonyme n'est pas un lâche… »

Histoire, procédure, vicissitude

Le temps comme refus de la refiguration

Sauver l'événement : Diderot, Ricœur, Derrida

Théâtre, roman, contes

La scène au salon : Le Fils naturel

Dispositif du Paradoxe

Dépréciation de la décoration : De la Poésie dramatique (1758)

Le Fils naturel, de la tragédie de l’inceste à l’imaginaire du continu

Parole, jouissance, révolte

La scène absente

Suzanne refuse de prononcer ses vœux

Gessner avec Diderot : les trois similitudes