Première partie : genèse de la critique d’art

L’institution des Salons date du dix-septième siècle. Dans les statuts de l’Académie royale de peinture, rédigés en 1663, le Roi ordonne à chaque académicien d’exposer, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’Académie en juillet, un tableau. La première exposition a lieu en 1665, mais c’est une exposition privée, à usage interne de l’Académie. La première exposition publique ouvre ses portes en 1667. Colbert la visite et décide qu’elle se tiendra désormais tous les deux ans. Mais la périodicité des premières expositions, jusqu’au milieu du dix-huitième siècle, demeure irrégulière.

À partir de 1725, l’exposition se tient au Salon carré du Louvre, donc dans une pièce unique, qui avait l’avantage de se trouver non loin des locaux de l’Académie. À cause du lieu de l’exposition, le Salon carré, elle prend peu à peu le nom de Salon. À partir de 1751, le Salon se tient tous les deux ans, les années impaires. Il commence toujours à la fin de l’été, à partir du 25 août, jour de la Saint-Louis, et dure quelques semaines.

L’exposition est gratuite et attire un public de plus en plus nombreux, que l’on peut évaluer à partir du chiffre des ventes du Livret imprimé par l’Académie, sorte de catalogue sans images qui donne l’« explication des peintures » : sur les murs où elles sont accrochées il n’y a en effet pas d’autre indication qu’un numéro renvoyant au Livret.

Entre 1759 et 1781, l’Académie vend d’abord un peu plus de 7000 et enfin plus de 17000 livrets. Dans les années 1770, le nombre de visiteurs serait de plus de 20000, ce qui est énorme si l’on considère que Paris ne comptait alors que 600000 habitants.

L’institution du Salon s’impose progressivement en France ; elle est unique en Europe. On observe certes des expositions provinciales à Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lille, Montpellier. L’ancienne confrérie des peintres et sculpteurs de Paris, l’Académie de Saint-Luc, tente de rivaliser avec les Salons de l’Académie royale. Mais aucune de ces expositions n’a l’ampleur ni le retentissement des Salons bisannuels de l’Académie royale de peinture.

À quoi servent les Salons ? Il s’agit d’abord, dans la tradition de la munificence des princes, d’œuvrer à la gloire de la France en faisant publiquement étalage de la puissance artistique et donc politique du royaume. Ensuite, par les œuvres qu’il expose, le Salon constitue en quelque sorte l’identité d’une École française, encadrée et cautionnée par l’Académie. C’est pourquoi, au sein du Salon, l’exposition des œuvres des peintres nouvellement agréés, puis reçus, revêt une importance toute particulière. Enfin, le Salon crée une sorte de marché public de l’art : certes, les peintres en vogue y exposent parfois des commandes pré-payées ; mais beaucoup d’œuvres sont à la recherche d’acquéreurs et bénéficient ainsi d’une publicité exceptionnelle, que relayent et amplifient les comptes rendus des Salons qui fleurissent, soit dans la presse naissante, soit sous forme de fascicules ou de libelles plus ou moins anonymes.

Unique en Europe, cette institution participe de ce qu’on appelle l’exception culturelle française, une politique ambitieuse et volontaire initiée par Louis XIV, au départ essentiellement pour contrer l’hégémonie culturelle de l’Italie. L’institution des Académies royales est une pièce essentielle de ce système mixte où l’État joue un rôle essentiel, mais auquel le marché économique privé est associé. L’Académie d’autre part conserve une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir grâce à son mode de recrutement, le concours, autre spécialité française, qui entend favoriser l’indépendance des artistes et l’émulation des créateurs.

En quoi ce concours consiste-t-il ? En principe il se déroule en deux temps. L’artiste présente d’abord un morceau d’agrément qui, s’il est accepté par l’Académie, fait de lui un académicien, mais une sorte de membre extérieur, qui n’a pas le droit de prendre part aux votes et décisions. Deux ans plus tard, il est censé présenter un second tableau, dit de réception, par lequel il devient académicien à part entière. Ces tableaux sont exposés deux fois, d’abord en privé dans les locaux de l’Académie, puis au public dans le Salon qui suit, c’est-à-dire parfois un ou deux ans après l’agrément ou la réception du peintre.

Le Salon se trouve de la sorte jouer un rôle fondamental dans la politique artistique de l’Académie et, de là, dans les orientations esthétiques que prend l’école française de peinture : même s’il ne le fait qu’après coup, et sans incidence directe sur ses choix, le public commente les décisions de l’Académie et exerce en quelque sorte un contrôle de qualité.

L’institution connaît cependant une première crise au milieu des années 1770, les peintres accusant de tyrannie le jury qui accepte ou refuse les tableaux. La hiérarchie officielle des genres instituée par l’Académie depuis la fin du dix-septième siècle place au sommet la peinture d’histoire, aristocratique et religieuse, n’accorde au mieux que le second rang à la peinture de genre, bourgeoise, et place tout en bas de l’échelle la peinture décorative (paysages, natures-mortes) et les portraits. Or la réalité économique du marché de l’art est tout autre : alors que les commandes princières se font rares, que l’Église même ralentit ses programmes, la demande des bourgeois enrichis explose, pour décorer des espaces privés, intimes, sans ostentation ni apparat. Pastorales légères, peintures de genre, paysages et portraits occupent bientôt l’essentiel du marché. Le glissement de l’apparat à la décoration est général, quel que soit d’ailleurs le statut social du commanditaire. Le divorce est donc croissant entre les exigences esthétiques de l’Académie et tant la production réelle des peintres, que le goût et la consommation des commanditaires et des amateurs d’art. Diderot, dans cette révolution esthétique, adopte une position moyenne, non sans ambiguïtés :

« Il me semble que la division de la peinture en peinture de genre et peinture d’histoire est sensée, mais je voudrais qu’on eût un peu plus consulté la nature des choses dans cette division. On appelle du nom de peintres de genre indistinctement et ceux qui ne s’occupent que des fleurs, des fruits, des animaux, des bois, des forêts, des montagnes, et ceux qui empruntent leurs scènes de la vie commune et domestique ; Tesniere, Wowermans, Greuze, Chardin, Loutherbourg, Vernet même sont des peintres de genre. Cependant je proteste que Le Père qui fait la lecture à sa famille, Le Fils ingrat et Les Fiançailles de Greuze, que les Marines de Vernet qui m’offrent toutes sortes scènes de la vie commune et domestique , sont autant pour moi des tableaux d’histoire que Les Sept Sacrements de Poussin, La Famille de Darius de Le Brun, ou la Susanne de Vanloo. » (Essais sur la peinture, « Paragraphe sur la composition » ; VERS 506 ; DPV XIV 398-399.) [1]

Diderot ne remet pas fondamentalement en question la hiérarchie des genres et fustigera les peintres qui font commerce, fort lucrativement à vrai dire, d’une peinture décorative et légère très éloignée des exigences classiques de grandeur et de sublime. Le philosophe plaide plutôt pour un aménagement de cette hiérarchie, pour l’élargissement de la peinture d’histoire aux scènes paysannes d’un Greuze, aux bords de mer grouillants de vie d’un Vernet. Le critère discriminant pour parler de peinture d’histoire devient pour Diderot non la référence externe de la peinture à un texte, à une « histoire » consacrée, mais la composition interne de la peinture comme « scène » : « scènes de la vie commune et domestique », « incidents et scènes » d’un paysage constituent des peintures d’histoire parce qu’ils sont constitués comme scènes et théâtralement modélisés.

Mais déjà l’heure n’est plus aux aménagements et aux compromis : une première révolte des peintres se traduit par la présentation d’un mémoire au secrétaire de l’Académie en 1771 ; en 1775, Restout revient à la charge ; en 1789, la contestation reprend ; en 1793, l’Académie est supprimée.

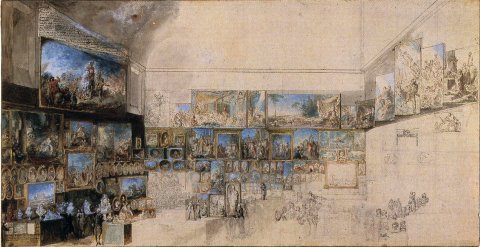

Aspect matériel d’un Salon

À quoi un Salon ressemble-t-il ? Dans le Salon carré du Louvre, qui est exigu pour abriter toute une exposition et contenir autant de visiteurs, les tableaux sont accrochés du sol au plafond. Les gravures sont placées aux embrasures des fenêtres. Les sculptures sont posées au centre de la pièce, sur des tables. L’accrochage des tableaux peut susciter des incidents diplomatiques, chaque peintre souhaitant la meilleure place pour ses œuvres. De 1761 à 1773, c’est Chardin qui assure cette fonction, dite de « tapissier du Salon ». Diderot revient à plusieurs reprises sur le sens que Chardin donne aux peintures en les disposant dans un certain ordre plutôt qu’un autre. Cette disposition, qui n’est ni chronologique, ni logique, ni hiérarchique, constitue la base réelle, historique, du dispositif des Salons.

On est donc très loin de la muséographie contemporaine. Il ne s’agit pas d’isoler une œuvre sur un grand mur blanc savamment éclairé, de concentrer le regard et l’attention des spectateurs sur un objet, et dans cet objet sur un point unique vers lequel pointerait éventuellement l’écrin d’un commentaire. Le mur du Salon carré est un espace multiple duquel il revient au public d’extraire ce qui va faire sensation et retenir l’attention générale. Car l’exposition est bruyante : on commente à voix haute, on s’exclame, on s’émeut, on s’attroupe. Le spectacle est autant dans la salle que sur les murs.

Diderot critique d’art

À l’automne 1759, Diderot est chargé par le baron Frédéric-Melchior Grimm, amant de Mme d’Épinay et familier des Philosophes, de rendre compte du Salon.

Le compte rendu de Diderot ne sera pas à proprement parler publié. Il est destiné à une revue copiée à la main, La Correspondance littéraire, dont Grimm est le maître d’œuvre. N’étant pas imprimée, La Correspondance littéraire échappe à la censure et ose ainsi adopter un ton, un style et des idées extrêmement libres. En 1759, La Correspondance littéraire en est encore à ses débuts et ne compte qu’une quinzaine d’abonnés, têtes couronnées et riches aristocrates cultivés vivant hors de France. Parmi eux, Catherine II, impératrice de Russie ; le duc de Saxe-Gotha ; Louise-Ulrike, sœur de Frédéric de Prusse ; le fils de Louise-Ulrike, le futur Gustave III de Suède.

Depuis 1753, c’était Grimm qui se chargeait de la critique d’art pour la revue. En 1757, Grimm consacre au Sacrifice d’Iphigénie de Carle Vanloo un article où il met en scène sa discussion avec Diderot. En septembre 1759, Diderot promet à Grimm d’aller au Salon : « s’il m’inspire quelque chose qui puisse vous servir, vous l’aurez. Cela n’entre-t-il pas dans le plan de vos feuilles ? » Diderot prendra donc le relais de Grimm, mais toujours sous la forme d’une collaboration, d’un dialogue avec son ami : les Salons de Diderot prennent à chaque fois la forme d’une lettre adressée à Grimm, et Grimm y insère pour ses lecteurs de nombreux commentaires.

La Correspondance littéraire devient dès lors l’espace protégé où Diderot pourra développer son œuvre, à l’abri des orages de l’Encyclopédie et des persécutions que lui avait valu dix ans plus tôt la publication de La Lettre sur les aveugles et des Bijoux indiscrets. Il écrit une foule de comptes rendus d’ouvrages. Mais les Salons constituent ses textes les plus conséquents : de 1759 à 1767, ils prennent chaque fois plus d’ampleur, au point que celui de 1767 doit être livré à part, sous forme de supplément. À partir de 1769 et surtout au-delà, les Salons perdent de leur importance. Diderot fournit autre chose à la Correspondance littéraire : ses textes romanesques et ses premiers dialogues philosophiques.

L’écriture des Salons a donc servi de relais entre la première production diderotienne, publique et militante, et l’œuvre de la maturité, dans laquelle Diderot s’immortalise par une forme d’expression, un mode de raisonnement absolument singuliers : le dialogue diderotien s’appuie sur un dispositif qui s’est constitué dans les Salons. L’écriture des Salons est l’occasion pour Diderot d’une expérience intime de l’image : il ne se contente pas de décrire, de plus en plus précisément, les tableaux. Il restitue l’idée même de la composition, il manipule, réforme, juge cette idée en amont de la représentation à laquelle elle a donné lieu : indépendamment même de son titre, quel est le sujet réel du tableau ?, le peintre l’a-t-il bien représenté ?, l’a-t-il bien choisi et conçu ? Le jugement de la peinture ne sera donc pas seulement, pas principalement un jugement technique, une évaluation du « faire » (qualité et agencement des couleurs, proportions des corps, finitions des pieds et des mains, rendu des tissus). Le peintre est d’abord un intellectuel, un philosophe qui manipule des idées. Ce qui compte, au-delà du « faire », c’est « l’idéal », c’est-à-dire tout ce qui dans la représentation relève de l’idée : l’invention du sujet ; dans le sujet, donc dans l’histoire qu’il raconte, la sélection d’un moment à peindre ; et pour représenter ce moment, la disposition des personnages, le choix des accessoires, la tonalité d’ensemble de la scène.

Ce qui dans la peinture est vraiment créé, ce n’est pas le faire, la réalisation pratique de la toile, mais l’idéal, l’invention de la scène. Alors que Diderot, malgré des connaissances techniques de plus en plus poussées de Salon en Salon, demeure nécessairement étranger au faire, qui renvoie exclusivemment au support pictural et au métier de peintre, l’idéal est l’affaire de tous les artistes, de tous les créateurs, quel que soit le domaine d’application de la représentation : scène de théâtre ou livre imprimé, peinture ou sculpture, poésie dramatique ou épique...

Fondamentalement l’idée dont il s’agit ici est l’idée platonicienne, dont la référence est omniprésente dans le texte diderotien : on songe au commentaire du Corésus et Callirhoé de Fragonard, dans le Salon de 1765, commentaire intitulé « L’Antre de Platon » ; ou à la préface du Salon de 1767, avec sa longue méditation sur le φαντάσμα φαντάσματος platonicien [2]. Et Diderot le répètera à maintes reprises : du philosophe au littérateur, du littérateur au peintre, l’activité poétique est la même, la manipulation des idées, la fabrication, la transformation des images procédant d’un même processus de pensée fondamentalement iconique.

Deuxième partie : l'héritage de l'ekphrasis

Le couple texte/image : un leurre

Une telle approche de la peinture nous déroute aujourd’hui. La description de tableau donne bien souvent l’impression de ne renvoyer qu’à un référent : la toile réelle que le texte décrit. La critique diderotienne a accompli un effort important, ces dernières années, pour élucider les Salons dans cette perspective. Else-Marie Bukdahl notamment s’est attachée à identifier les tableaux auxquels Diderot se réfère et à les localiser dans les musées et collections actuels [3]. Ce travail a été accompagné de recherches en apparence très différentes, mais en réalité fondées sur le même couple image textuelle / image picturale : lorsque le chercheur s’attache aux idées esthétiques de Diderot [4], à l’influence des écoles et des courants artistiques du XVIIIème siècle sur l’écriture des Salons, il considère implicitement au moins la peinture (même s’il s’agit, de façon plus générale et subtile, de l’univers des peintres [5] et non plus de telle peinture particulière) comme le référent unique du texte. Quant aux analyses sémiotiques, qui s’interrogent sur la capacité de l’écriture à rendre compte de la peinture, à traduire un espace iconique en système de signes linguistiques, tout en répercutant la révolution structuraliste dans le champ des recherches diderotiennes, elles ne remettent pas fondamentalement en question le présupposé initial : c’est par rapport à l’image que le texte se construit [6].

Tout l’effort poétique de Diderot serait donc orienté et informé par la traduction textuelle d’un espace pictural, perçu non plus comme collection de tableaux concrets, ni même d’écoles et d’idées esthétiques, mais comme modèle de cohérence sémiotique hétérogène au modèle scriptural.

Faute d’images, rendre compte des Salons

Il ne s’agit bien entendu pas ici de nier l’existence dans les Salons et pour Diderot de ce rapport constitutif. Nous formulons cependant l’hypothèse que ce rapport n’est pas premier. Les comptes rendus des Salons qui ont existé avant ceux de Diderot puis concurremment aux siens étaient des feuilles colportées ou des articles de journaux destinés à être lus en l’absence de tout dessin ou gravure pour les illustrer. Le texte était conçu comme un objet autonome, indépendant et séparé des tableaux réels, auxquels il venait en quelque sorte se substituer. Du point de vue de la réception du texte, donc, la description de tableau ne renvoie pas immédiatement à une toile qui demeure inconnue du lecteur. Dans le cas des Salons de Diderot, cette donnée est encore plus nette et indiscutable : les abonnés à la Correspondance littéraire résidaient à l’étranger et la lecture du texte de Diderot tenait lieu pour eux de visite au Salon, se substituait à cette visite, en constituait le supplément. La logique du supplément, que Diderot déploie avec une extraordinaire virtuosité dans des morceaux comme l’Antre de Platon ou la Promenade Vernet, tire son origine et même sa nécessité de cette occultation principielle des images, qui est une réalité constitutive des Salons. L’absence d’images sera d’ailleurs récurremment source de jeu, convertissant le manque matériel en gain de plaisir.

Comme l’institution des Salons est une spécificité du dix-huitième siècle français, que l’essor de la presse dont bénéficient les comptes rendus constitue également une donnée historique neuve à l’époque, que Diderot est atypique et novateur dans tout ce qu’il écrit, tout porte à couper les Salons de quelque tradition littéraire que ce soit qui leur aurait préexisté et à ne situer les emprunts de Diderot que dans le contenu des théories esthétiques qu’il manifeste ou développe incidemment, en lui supposant des lectures que d’ailleurs il a ou n’a pas faites.

Un exercice rhétorique

Pourtant cette pratique de la description de peintures absentes, la performance oratoire venant se substituer à l’image défaillante, est une pratique ancienne, héritée de la seconde sophistique antique où, sous le nom d’ἔκφρασις, elle a joué un rôle fondamental. L’ekphrasis est toujours, dans la culture et l’enseignement classiques, un exercice d’école familier, associé à des morceaux littéraires d’anthologie. Il existe donc un second référent à la description de peinture, référent que l’on qualifiera de rhétorique à condition d’envisager ici la rhétorique non comme une grammaire abstraite du langage, mais comme un exercice socialement et historiquement intégré de la parole.

Autrement dit, la description de tableau ne se lit pas forcément pour être confrontée au tableau qu’elle décrit, mais bien plutôt, dans un premier temps du moins, pour être intégrée, subsumée à un modèle général de l’ekphrasis, modèle rhétorique dont il conviendra de mesurer les implications anthropologiques et sémiologiques. Le premier écart, le premier détournement que rencontre le lecteur n’est donc pas celui de l’image au texte, comme on pourrait s’y attendre, mais du modèle rhétorique qu’il connaît à l’usage très particulier que Diderot en fait. Ce détournement n’est pas sémiotique, mais poétique, le problème n’étant pas de passer d’un système et d’un support sémiotiques à un autre (de l’image au texte), mais de transposer un modèle rhétorique antique de l’ἔκφρασις dans une réalité moderne, où cette pratique est anachronique [7].

La traduction du mot grec ekphrasis par « description » a engendré bien des malentendus, car ce que l’on entend aujourd’hui par description n’a rien à voir avec l’ekphrasis antique, qui n’est pas l’imitation textuelle d’une image.

L’ekphrasis est un genre épidictique : il s’agit de faire l’éloge de la peinture, de célébrer par son intermédiaire l’excellence du peintre. Le « faire » du peintre n’entre guère en ligne de compte ici, sinon pour en vanter sans nuances la perfection. La peinture qu’on décrit et le texte que la peinture représente, geste homérique, épisode tragique, mythe rapporté par Apollodore, sont transparents l’un par rapport à l’autre : décrire la toile et paraphraser le texte littéraire, c’est tout un.

La bacchanale des Andriens

Prenons pour exemple, dans La Galerie de tableaux [8] de Flavius Philostrate [9], l’ekphrasis des Andriens. On ignore tout du tableau antique, même s’il a jamais existé ; mais le texte est célèbre : il a donné lieu depuis la Renaissance à plusieurs Bacchanales des Andriens, par le Titien et par Rubens, mais aussi par Badalocchio, ou Bertoja, dont le seul modèle était cette ekphrasis. L’image antique, elle-même appuyée sur un passage de Pausanias [10], a donc suscité un texte, qui lui-même sert de modèle à de nouvelles images. Cette circulation se fonde sur une transparence, une équivalence des supports de la représentation. L’ekphrasis n’est pas un commentaire, un texte à côté de l’image : c’est une image de plein exercice.

La valeur du sujet

Philostrate commence par établir le sujet :

« Les Andriens enivrés par le fleuve de vin qui traverse leur île, tel est le sujet de cette peinture. C’est Dionysos qui pour les Andriens a fait jaillir du sein de la terre ce véritable fleuve, petit en comparaison de nos rivières, divin et considérable, si vous pensez qu’il roule des flots de vin. Celui qui y puise peut mépriser le Nil et l’Ister, et dire qu’ils vaudraient mieux, si, moins importants qu’ils ne le sont, ils étaient semblables à celui-ci. » [11]

L’idée, c’est ce fleuve de vin. Mais nous ne savons pas comment le tableau le représente, comment cette idée est mise en œuvre techniquement : couleur, position, disposition, tout cela est ignoré. Ce qui préoccupe Philostrate, c’est la valeur de ce fleuve : il faut faire abstraction de sa taille, c’est-à-dire de ce qui est visible, et attacher son esprit à la qualité de ce qui y coule, au vin, c’est-à-dire à ce qu’il y a de moins accessible à l’œil. Petit, mais précieux : l’ekphrasis substitue pour le lecteur, pour l’auditeur, à la géométralité des choses leur prix : βελτίους ἂν ἐδόκουν, ils vaudraient mieux.

Le discours, le chant, le rêve

Ce prix, il va falloir maintenant le justifier, l’établir dans l’ordre du discours :

« Et voilà sans doute ce que chantent les Andriens, avec leurs femmes et leurs enfants, tous couronnés de lierre et de smilax [12], les uns dansant, les autres couchés sur l’une et l’autre rive. J’imagine les entendre : l’Achélôos, disent-ils, produit des roseaux ; le Pénée arrose des vallées verdoyantes, les fleurs croissent sur les bords du Pactole, mais ce fleuve enrichit les hommes, les rend puissants sur la place publique, riches et serviables envers leurs amis, leur donne la beauté, et fussent-ils des nains, une taille de quatre coudées ; car tous ces avantages, celui qui s’est enivré ici peut les réunir, s’en parer en imagination. Ils chantent aussi sans doute que seul d’entre les fleuves celui-ci n’est point franchi par les troupeaux et les chevaux, que, versé des mains mêmes de Dionysos, il est bu dans toute sa pureté, ne coulant que pour les hommes. Imagine-toi entendre cet hymne, et aussi le balbutiement de quelques chanteurs avinés. »

Là encore Philostrate ne décrit pas la peinture au sens moderne du mot, mais restitue ce que doit être le discours de ses protagonistes : entre la parole du tableau et la parole sur le tableau, l’image est transparente. La performance de l’ekphrasis consiste à identifier l’image à un discours, et ce dans l’image même. Le contenu de la peinture n’est pas visuel, mais une parole virtuelle : ᾄδουσιν οἶμαι ταῦτα, « voilà sans doute ce que chantent les Andriens » ; ϵἰκὸϛ δέ που κἀκεῖνα εἶναι τῆς ᾠδῆς, « J’imagine les entendre » ; ᾄδουσι δέ που, « Ils chantent aussi sans doute » ; ταυτὶ μὲν ἀκούειν ἡγοῦ, « Imagine-toi entendre ».

Le chant des Andriens, qui se substitue ainsi à la peinture, qualifie le fleuve ; il le qualifie d’abord différentiellement, comme signe donc, puis imaginairement : le fleuve donne à imaginer à celui qui en boit, comme donne à imaginer l’ekphrasis même. Au discours de Philostrate, au chant des Andriens, se superpose maintenant le rêve des hommes enivrés.

« ce qui se voit »

Il y a là comme un encadrement discursif de l’image, un feuilletage de paroles qui prépare son avènement :

« Voici maintenant ce qui se voit : le fleuve, couché sur un lit de grappes de raisin, crache son flot ; il a le visage couleur du vin pur, congestionné ; des thyrses [13] ont poussé près de lui, comme les roseaux dans les fleuves ordinaires. Au moment où il quitte la terre et les banquets dont il est témoin, vers l’embouchure, les Tritons [14] viennent à sa rencontre, et puisant le vin dans leurs conques, le boivent ou le lancent dans les airs en soufflant ; quelques-uns même d’entre eux sont ivres et se mettent à danser. Dionysos se rend par mer vers Andros et ses festins ; déjà le navire est entré dans le port, amenant la troupe confuse des satyres, des bacchantes, des silènes ; il porte aussi et le Rire et Cômos [15], les dieux les plus gais, les meilleurs compagnons de l’ivresse, les plus dignes d’assister le dieu, en humeur de vendange. »

Τὰ μέντοι ὀρώμενα τῆς γραφῆς, ce qui se voit de la peinture [16] est ici narré : le fleuve crache son flot, τὴν πηγὴν ἐκδιδοὺς ; les Tritons viennent à sa rencontre, περὶ τὰς ἐκβολὰς ἀπαντῶντες ; Dionysos se rend par mervers Andros, πλεῖ καὶ Διόνυσος ; autant de verbes d’action dans un texte où la disposition et l’état des personnages et des choses font cruellement défaut. Il ne s’agit pas là d’un élégant maquillage, d’une façon détournée de décrire : la géométralité de l’espace n’est pas l’objet de l’ekphrasis, n’est pas une catégorie opératoire dans ce monde et pour cette performance.

Plénitude symbolique de l’image

Ce qui compte ici, ce qui est donné à voir, c’est la rencontre du fleuve-vin personnifié, des Tritons et de Dionysos arrivant sur son navire. Peu importe comment, dans l’espace de la peinture, cette rencontre est disposée : l’ekphrasis comme la peinture célèbrent cette convergence, cette réunion qui clôt un monde sans creux ni failles, où la saturation du vin est en même temps une réplétion symbolique. « Ce qui se voit », c’est cette réplétion, cette conjonction, cette saturation. L’ekphrasis occupe le terrain du visible, mais l’occupe dans l’ordre du langage et sur le plan exclusivement symbolique.

Il y a bien sûr toutes sortes d’ekphraseis, s’organisant selon les canevas les plus divers. Certaines mentionnent ponctuellement une disposition, une couleur, une expression : mais c’est toujours de façon fugitive, adjacente. L’ekphrasis des Andriens, composée en trois temps (la valeur du sujet, les discours qu’il contient, l’histoire qu’il raconte) constitue un cas d’école, une épure, ce qui explique peut-être sa fortune picturale à la Renaissance : peindre une ekphrasis, c’est-à-dire une image dont la dimension visuelle a été ôtée, tient de la gageure et promet la gloire à qui relèvera le défi.

Troisième partie : le modèle journalistique

Les premières descriptions de peintures de l’époque moderne sont largement tributaires du modèle de l’ekphrasis. Même s’il introduit quelques notations techniques, Giorgio Vasari, dans ses Vies des meilleurs peintres, décrit toujours essentiellement les tableaux d’abord sous la forme de l’éloge, puis sous celle d’une narration du sujet. Philostrate est par ailleurs redécouvert en France, traduit par Blaise de Vigenère, et illustré dès la deuxième édition en 1614 [17], ce qui est à la fois l’indice d’un succès auprès du public, et la preuve que, pour les humanistes de la Renaissance, le support écrit de l’ekphrasis et le support visuel de la gravure sont transparents l’un par rapport à l’autre, puisqu’on peut sans scrupule restituer le tableau perdu, ou purement imaginé, d’après le seul texte de Philostrate. Félibien enfin, dans ses Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres (1ère édition en 1666) [18], demeure très largement dans la lignée de Vasari : dès lors que le but de l’ouvrage est de sélectionner « les plus excellents peintres », c’est le meilleur de leur œuvre qui justifiera la sélection ; il ne peut en être rendu compte que sous la forme de l’éloge, et les adjectifs laudatifs se multiplient sous sa plume.

Fonction discriminante du compte rendu

Pourtant, par rapport à son modèle italien, la forme du texte de Félibien a changé : le dialogue, même sous la forme policée, élégante et prudente d’un entretien au dialogisme atténué, suppose la pluralité des points de vue, donc le commencement d’une critique. Or c’est nécessairement sur la technique des peintres, donc sur le « faire », que cette critique pourra d’abord s’appuyer. Il ne s’agit là cependant que d’une évolution timide, dans un texte très anecdotique où la description des peintures occupe une place marginale.

L’institution des Salons change radicalement la donne. Il ne s’agit plus de constituer un panthéon des peintres, un espace d’excellence virtuelle dont la légitimité n’est que symbolique, mais de rendre compte d’une exposition réelle, dans laquelle non seulement il y a de tout, œuvres sublimes et croûtes, mais où le lecteur, l’acheteur éventuel, attend d’être guidé dans son choix : la sélection des œuvres ne préexiste plus au texte ; elle en constitue désormais la visée.

Deux modèles s’affrontent donc pour rendre compte des peintures : l’ancien modèle, hérité de l’ekphrasis antique, conçoit la description des peintures comme une performance : le texte dit excellemment l’excellence de la peinture, excellence qui n’est pas tant technique, que symbolique. La peinture elle-même exprime parfaitement la plénitude des valeurs épiques, tragiques, héroïques portées par son sujet : le texte célébrant l’œuvre célèbre donc par elle les valeurs qu’elle a représentées. La performance de l’ekphrasis instaure en quelque sorte une circulation de l’excellence.

Le nouveau modèle, imposé par les Salons, conçoit la description des peintures comme une discrimination : il fait le tri entre les œuvres exposées. Seul un jugement de goût peut légitimer ce tri : alors que la galerie des peintures qui font l’objet de l’ekphrasis se présente comme une galerie objectivement magnifique, la discrimination qu’opère le compte rendu, même appuyée sur l’évaluation technique du faire du peintre, est une discrimination nécessairement subjective. Elle ouvre ainsi, de façon inattendue, l’écriture à la sphère de l’intime.

Le public et l’intime

Le modèle journalistique du compte rendu se constitue donc à partir de cette contradiction fondatrice : il est motivé par l’apparition d’un nouvel espace public, l’exposition du Salon ; mais il est mis en œuvre depuis une sphère intime, où se décide le jugement de goût. La polarité du public et de l’intime est fondamentale dans le nouveau rapport que le journal établit entre le sujet et la peinture : c’est dans l’expérience singulière, subjective de la cristallisation scopique, c’est-à-dire de ce qui noue intimement la toile à celui qui la regarde, que se joue le destin collectif, national de la peinture. Par cette cristallisation qui se fait ou ne se fait pas, et dont le journaliste se doit désormais de rendre compte, ce n’est ni Dieu, ni le roi, ni même l’écrivain hagiographe, mais le public érigé en juge qui consacrera désormais la gloire du peintre et définira les traits et les orientations d’une école française de peinture contemporaine.

La Lecture de la Bible par l’abbé de La Porte

Les premiers articles du Mercure de France, les libelles d’un abbé de La Porte, d’un Mathon de la Cour ou d’un abbé Leblanc [19], portent encore cependant la marque du modèle rhétorique de l’ekphrasis, par lequel toutes les plumes du temps ont été formées. Prenons pour exemple le commentaire que l’abbé de La Porte fait d’un tableau de Greuze qui fit sensation au Salon de 1755. Il s’agit de La Lecture de la Bible :

« Un père de famille lit la Bible à ses enfans ; touché de ce qu’il vient d’y voir, il est lui-même pénétré de la morale qu’il leur fait : ses yeux sont presque mouillés de larmes ; son épouse assez belle femme & dont la beauté n’est pas idéale, mais telle que nous la pouvons rencontrer chez les gens de sa sorte, l’écoute avec cet air de tranquillité que goûte une honnête femme au milieu d’une famille nombreuse qui fait toute son occupation, ses plaisirs & sa gloire. Sa fille à côté d’elle est stupéfaite & navrée de ce qu’elle entend ; le grand frère a une expression aussi singulière que vraie. Le petit bonhomme qui fait un effort pour attraper sur la table un bâton [20], & qui n’a aucune attention pour des choses qu’il ne peut comprendre, est tout-à-fait dans la nature ; voyez-vous qu’il ne distrait personne, on est trop sérieusement occupé ? Quelle noblesse ! & quel sentiment dans cette bonne maman [21] qui, sans sortir de l’attention qu’elle a pour ce qu’elle entend, retient machinalement le petit espiégle qui fait gronder le chien : n’entendez-vous pas comme il agace, en lui montrant les cornes ? Quel Peintre ! Quel Compositeur ! » [22]

À première vue, et sur la fin du compte rendu notamment, la rhétorique de l’éloge demeure le modèle d’énonciation dominant, où l’excellence du tableau (« Quelle noblesse ! & quel sentiment... ») consacre l’excellence du peintre (« Quel Peintre ! Quel Compositeur ! »).

De l’idéal à la vérité de nature

Mais ce n’est là qu’un aboutissement, et le point de départ est tout autre. On peut remarquer tout de suite de quelle façon l’abbé de La Porte caractérise la beauté de la mère de famille, « assez belle femme & dont la beauté n’est pas idéale, mais telle que nous la pouvons rencontrer chez les gens de sa sorte ». On ne peut exprimer plus nettement ici la concurrence de l’idéal et du réel : le tableau ne renvoie pas au monde idéalisé de la performance symbolique, mais aux « gens de sa sorte », à ces paysans aisés et pieux que, faisant œuvre, il constitue comme catégorie nouvelle, pourvue d’un idéal propre : dans le texte, les catégories à partir desquelles s’élabore le jugement sont en devenir au lieu de lui préexister.

La mère est « Assez belle » : se prévalant des singularités du monde réel, la toile ne présente pas seulement un autre idéal, un autre canon de la beauté ; à l’aune de cet idéal alternatif, elle représente une beauté moyenne, presque ordinaire. L’idéal d’excellence tombe.

Ce qui compte désormais, c’est la vérité de nature. Celle-ci est d’abord suggérée par l’« expression aussi singulière que vraie » du grand frère debout derrière la table, à la droite de la mère assise et face au père lisant. (Le détail de cette disposition n’est pas donné par l’abbé de La Porte qui, dans la tradition de l’ekphrasis, ignore la géométralité de la scène.) Cette singularité est ambiguë : renvoie-t-elle à l’excellence idéale de la représentation en général, ou plutôt à la vérité singulière de la piété paysanne dont Greuze construit l’image et constitue le nouvel idéal ? « Singulière » oscille entre excellence et étrangeté : l’adolescent gauche, mains croisées, visage fermé, n’est pas à proprement parler beau, ni même excellent en son genre.

Ce qui fait son intérêt, c’est la vérité moyenne de son expression, que le commentaire de l’abbé de La Porte nous appelle à juger non à partir des modèles d’excellence légués par la culture, mais à partir de notre expérience moyenne de la vie.

Avec la description du plus petit frère, cette orientation du texte se confirme : « Le petit bonhomme [...] est tout-à-fait dans la nature ». La vérité de nature légitime un geste cocasse et sans noblesse, que ne justifie pas même le sujet général de la scène. L’enfant coincé entre la mère assise et la table, faisant effort pour attraper un crayon devant lui, manifeste ainsi son extériorité par rapport au sujet : mais c’est justement parce qu’il n’a rien à voir avec la lecture de la Bible qu’il fait vrai, qu’il a l’air de ne pas avoir été composé [23]. L’enfant sort du sujet, il « n’a aucune attention pour des choses qu’il ne peut comprendre » : l’incompréhensible qu’il pointe inscrit la représentation dans le réel, mais ramène indirectement, par la voie profane, au contenu religieux profond de la scène, à la sublimité incompréhensible du Verbe divin. Sa distraction révèle l’attention des autres membres de la famille, sa divergence souligne la convergence des autres figures vers le Livre.

Sentir et voir le Verbe

Or justement quel est le sujet de la scène ? La Lecture de la Bible place bien le texte, et même le texte par excellence qu’est la Bible, au cœur de la représentation picturale. On a vu dans l’ekphrasis des Andriens comment le commentaire tirait parti de cette articulation discursive centrale pour écraser l’image entre le chant dans la peinture et le discours sur la peinture, évacuant ainsi la dimension du visible.

Mais l’abbé de La Porte adopte une tout autre stratégie. Au lieu de ramener la scène à l’énonciation qu’elle met en œuvre, il traduit le texte lu, dont le contenu est ignoré, en effets sensibles et visibles. Dans la première proposition, « Un père de famille lit la Bible à ses enfans » ; dans la seconde, il est « touché de ce qu’il vient d’y voir ». Le père figure le contenu de ce qu’il lit, transforme le lisible en visible : son air « pénétré », « ses yeux mouillés de larmes » donnent à voir et à comprendre un texte qui n’est pas seulement incompréhensible, mais, matériellement invisible pour le spectateur du tableau.

À partir de cette transfusion, qui marque que le support iconique a cessé d’être transparent, la composition s’ordonne comme gradation dans l’attention des personnages à ce qui est donné à voir, à ce père qui, les yeux levés de dessus sa Bible, fait par ses larmes tableau dans la scène. Gradation et non communion ; différenciation et non célébration.

L’émergence d’une dimension visuelle de la peinture passe par la prise en compte de la géométralité de l’espace : l’attention extrême de la mère et des aînés à la lecture du père contraste avec la distraction des deux petits, accaparés l’un par son crayon, l’autre par son chien. Cette polarité fait groupe autour de la mère. L’abbé d’autre part ne dit rien des deux autres enfants qui encadrent le père, alors que Greuze a mis en œuvre avec eux le même jeu différentiel : à l’attention dévote du petit assis s’oppose la tête relevée du grand debout derrière la chaise de son père, se détournant de la scène pour croiser notre regard de spectateurs. Le père et la mère face à lui sont disposés groupe contre groupe, tandis que la grand-mère sur la droite, en retrait, relevant la tête à la manière du garçon placé derrière le père, à l’opposé de la toile, désigne hors-scène l’extériorité vague du réel.

La gamme des attitudes ne se déploie donc pas en éventail comme le laisse imaginer le commentaire de l’abbé de La Porte : elle est savamment disposée dans l’espace ; elle ordonne une disposition géométrale, fondée notamment sur le jeu entre la scène (le face à face du père et de la mère) et le hors-scène (les regards divergents de l’enfant à la chaise et de l’enfant au chien, l’activité machinale de la grand-mère). Cette disposition répercute dans la toile le jeu du public et de l’intime : la scène est privée, absorbée, tissée d’expressions singulières et d’expériences séparées, faite d’une coalition de fors-intérieurs ; mais la scène n’est visible que parce qu’elle est bordée par un hors-scène qui l’ouvre sur le public : la lecture de la Bible entrelace ainsi le public et l’intime ; elle est une scène offerte au public comme exemplaire parce qu’elle est une scène muette où, la parole du père s’étant suspendue, chacun laisse libre cours à une émotion intérieure qu’il ne communique pas. Quoique commune, l’émotion religieuse est disséminée ; quoique exemplaire, elle est individuelle.

Caractéristiques du nouveau modèle

À première vue, donc, rien n’a changé : l’abbé décrit très peu ; il raconte la scène et loue le peintre. On ne sait qui est à droite ou à gauche, debout ou assis ; point de distinction des plans ; point de couleurs. Dans la lignée rhétorique de l’ekphrasis, le compte rendu est à la fois narratif et épidictique. La constitution d’un jugement de goût, la présence d’un public convoqué pour juger et discriminer les œuvres, le passage d’une valeur absolue, glorieuse, de la peinture, à une valeur relative, marchande, soumise à l’évaluation et à la critique, semblent n’avoir imprimé aucune trace dans la mécanique bien huilée de cette performance.

C’est en fait en profondeur, au niveau de la composition même de la toile, que s’opèrent les transformations. L’abbé de La Porte conclut son commentaire par une double exclamation : « Quel Peintre ! Quel Compositeur ! ». La composition de la toile tend à devenir l’objet central du compte rendu. Composition : le mot est ambigu, qui désigne encore le détail narratif du sujet, mais introduit déjà une attention à la disposition des figures dans l’espace, à la géométralité du dispositif. C’est depuis cette attention nouvelle, ou tout du moins accrue, à la composition que va s’opérer la révolution journalistique. Le compte rendu n’est d’ailleurs pas simplement une nouvelle manière, différente de l’ekphrasis, de décrire une même peinture. On ne peut dissocier la production artistique des techniques du compte rendu : elles évoluent d’un même mouvement et l’attention à la composition des toiles va de pair avec une transformation profonde dans la manière dont les artistes ordonnent leurs compositions. C’est donc dans la peinture même, dans le contenu de ce qui est peint, qu’il faudra d’abord chercher les traces de ce nouveau rapport du public à l’œuvre, du critique aux peintures.

L’exigence de discrimination, réclamée par le public, les lecteurs, se manifeste dans la peinture par la discrimination des attitudes des personnages : les spectateurs représentés dans la toile mettent en abyme la relation des spectateurs réels face à la toile ; la gamme des sentiments intimes y thématise et figure la gamme des jugements du public.

Ce jugement s’appuie sur l’évaluation de l’organisation géométrale de la toile, c’est-à-dire de son aptitude à gérer ce nouveau rapport du public à l’œuvre. Formellement, on voit apparaître de plus en plus fréquemment dans le compte rendu les termes de « composition » et de « disposition », mais surtout ces termes renvoient à un dispositif bien particulier : il s’agit pour le public d’entrer dans la scène ou de n’y pas entrer, de pénétrer un espace intime ou de n’y pas pénétrer. Si la disposition pratique de la toile demeure dans le compte rendu très vague et imprécise, une polarité se dessine entre attention et distraction, entre clôture d’une intimité et ouverture vers une extériorité. Cette polarité est constitutive de ce que J. Habermas appelle le nouvel espace public.

Quatrième partie : le compromis scénique

Le concept est ingrat : dans le domaine intellectuel, les plus grandes inventions sont souvent les plus simples. Leur évidence, lorsqu’elle s’impose, les fait passer inaperçues. Diderot révolutionne radicalement la manière de voir la peinture et, de là, plus essentiellement encore, la manière de concevoir l’élaboration de la pensée, dont il dégage les fondements iconiques. Diderot fait voir les images, non seulement dans la dimension sensible de leur visibilité, mais dans la dimension métaphysique du processus intellectuel qu’elles révèlent, processus qui n’est autre que la marche même de l’esprit.

Cette révolution se manifeste d’abord dans les Salons par des mots auxquels on serait a priori bien éloigné d’accorder une dignité philosophique : « à gauche », « à droite », « devant », « derrière », « debout », « assis ». Diderot est plus précis que ses camarades folliculaires, plus long aussi, ce qui a priori n’est pas nécessairement une qualité.

Hasard et rencontre : le paradoxe de la géométralité

Prenons pour exemple le compte rendu de l’Accordée de village de Greuze, tableau très proche par sa composition de La Lecture de la Bible, à laquelle d’ailleurs Diderot le compare explicitement. L’Accordée de village, accrochée en retard au Salon de 1761 pour mieux en ménager l’attente et l’effet, fit sensation [24]. Diderot s’attelle au compte rendu alors que son Salon de 1761 est terminé : L’Accordée de village vient donc à la fin du texte, et non dans l’ordre du Livret que Diderot suit généralement.

« Enfin je l’ai vu, ce tableau de notre ami Greuze ; mais ce n’a pas été sans peine ; il continue d’attirer la foule. C’est un père qui vient de payer la dot de sa fille. Le sujet est pathétique, et l’on se sent gagner d’une émotion douce en le regardant. La composition m’en a paru très belle ; c’est la chose comme elle a dû se passer. Il y a douze figures ; chacune est à sa place, et fait ce qu’elle doit. Comme elles s’enchaînent toutes ! Comme elles vont en ondoyant et en pyramidant ! Je me moque de ces conditions ; cependant, quand elles se rencontrent dans un morceau de peinture par hasard, sans que le peintre ait eu la pensée de les y introduire, sans qu’il leur ait rien sacrifié, elles me plaisent. » (VERS 232 ; DPV XIII 266-267.)

Chaque phrase ici porte le sceau de la révolution sémiologique qui installe la géométralité au cœur des nouveaux dispositifs de représentation, tant visuelle que textuelle.

« Il continue d’attirer la foule » : le tableau n’est introduit ni par la présentation du peintre, ni par l’affirmation d’une excellence intrinsèque, mais par l’attroupement qu’il a suscité. C’est un tableau du réel exposé dans le réel.

Le tableau ne suscite pas l’admiration, mais « une émotion douce en le regardant ». Diderot décrit une contagion sensible, quelque chose qui se communique de proche en proche, c’est-à-dire une communauté in progress, qui n’est pas d’avance instituée. Non seulement la coupure tombe de la toile au Salon, de l’émotion des membres de la famille dans la scène des fiançailles à l’émotion des spectateurs dans le Salon carré, mais le public du Salon n’est gagné que peu à peu, par le seul magnétisme du regard : c’est « en le regardant », autrement dit à force de le regarder, que le tableau de Greuze prend au piège de son dispositif (de sa « composition ») les spectateurs qu’il a par hasard rencontrés.

Le tableau n’est donc pas objectivement excellent, mais subjectivement plaisant : « la composition m’en a paru belle » ; « ces conditions [...] me plaisent ». Systématiquement la disposition des figures dans l’espace et l’affirmation de la singularité du sujet regardant sont associées. Il y a là un paradoxe : quoi de plus objectif que l’ordonnance ?, quoi de plus subjectif que le jugement de goût ? Le nouveau modèle se bâtit sur cette rencontre paradoxale, ce renversement qui fait communiquer géométralité et subjectivité, déploiement d’un espace et appréciation critique.

Cette rencontre, ce paradoxe, le tableau doit les anticiper, les préparer : il ne s’agit pas seulement de donner l’illusion du naturel à une composition savamment concertée ; le dispositif doit être conçu fondamentalement comme τύχη, c’est-à-dire comme réversion du hasard et de la rencontre, de la singularité et de la communion ; cette réversion même constitue la base du dispositif de la représentation, ce que nous avons désigné comme géométralité. Les figures « s’enchaînent toutes » à la manière d’une chaîne signifiante : la géométralité n’est pas seulement la disposition des objets dans l’espace ; elle garantit leur intégration discursive, elle ramène l’espace visible à une structure logique. Ondoyant et pyramidant, l’espace géométral ne constitue pas un relevé topographique, mais réalise une forme idéale, ramène le réel à l’épure d’une figure, d’une formule de géométrie. Le réel est donc réduit par la géométralité, mais réduit pour être aussitôt redéployé : « c’est la chose comme elle a dû se passer », se rencontrant « par hasard », sans l’intention, sans la « pensée » même du peintre.

Le piège du regard, constitutif du dispositif, tient tout entier à ce qui, géométralement, se replie (de la scène des fiançailles au triangle de la pyramide visuelle) puis se redéploie (du triangle au réel). Par ce piège, le brut est le stylisé, le plaisir de reconnaître les formes instituée se manifeste par la désinvolture vis-à-vis de ces formes : « Je me moque de ces conditions » ; les lois de la géométrie sont là et ne sont pas là, convoquées et révoquées, pourvoyeuses appréciées de plaisir et figures abhorrées de contrainte.

Ligne, figure, discours : l’ancienne articulation symbolique

Il n’empêche : tout sera désormais affaire de « place » et d’« ordonnance » :

A droite de celui qui voit le morceau est un tabellion [25] assis devant une petite table, le dos tourné au spectateur. Sur la table, le contrat de mariage, et d’autres papiers. Entre les jambes du tabellion, le plus jeune des enfants de la maison. Puis en continuant de suivre la composition de droite à gauche, une fille aînée debout, appuyée sur le dos du fauteuil de son père. Le père assis dans le fauteuil de la maison. Devant lui, son gendre debout, et tenant de la main gauche le sac qui contient la dot. L’accordée, debout aussi, un bras passé mollement sous celui de son fiancé ; l’autre bras saisi par la mère, qui est assise au dessous. Entre la mère et la fiancée, une sœur cadette debout, penchée sur la fiancée, et un bras jeté autour de ses épaules. Derrière ce groupe, un jeune enfant qui s’élève sur la pointe des pieds pour voir ce qui se passe. Au-dessous de la mère, sur le devant, une jeune fille assise qui a de petits morceaux de pain coupé dans son tablier. Tout à fait à gauche dans le fond et loin de la scène, deux servantes debout qui regardent. Sur la droite, un garde-manger bien propre, avec ce qu’on a coutume d’y renfermer, faisant partie du fond. Au milieu, une vieille arquebuse pendue à son croc ; ensuite un escalier de bois qui conduit à l’étage au-dessus. Sur le devant, à terre, dans l’espace vide que laissent les figures, proche des pieds de la mère, une poule qui conduit ses poussins auxquels la petite fille jette du pain ; une terrine pleine d’eau, et sur le bord de la terrine un poussin, le bec en l’air, pour laisser descendre dans son jabot l’eau qu’il a bue. Voilà l’ordonnance générale, venons au détail. » (Suite du précédent.)

Ici, la description moderne fait irruption dans le texte, cassant la syntaxe, abolissant les verbes. Tout n’est plus que positions relatives, que disposition. La parataxe est l’expression verbale de la géométralité : elle restitue comme juxtaposition dans l’espace la ligne discursive que déroulait, dans l’ancien système hérité de l’ekphrasis, la narration du sujet.

Par cette juxtaposition, le spectateur de la toile devient partie prenante de la composition ; il est une figure de plus juxtaposée aux figures peintes. Diderot écrit « A droite de celui qui voit le morceau » (et non face à celui) comme il écrit plus loin « Devant lui », « Derrière ce groupe » ou « Au-dessous de la mère » : le spectateur externe est, mais n’est que le premier signifiant. Au bout du compte, l’espace se réduit donc quand même à une ligne, sur le modèle d’une lecture inversée qui se fait « en continuant de suivre la composition de droite à gauche ».

Le second temps du compte rendu se présente comme une description encore plus minutieuse. Il ne s’agit cependant plus de l’ordonnance, mais des figures : « Le fiancé est d’une figure tout à fait agréable » ; « Le peintre a donné à la fiancée une figure charmante » ; « Pour cette sœur cadette [...], c’est un personnage tout à fait intéressant ». On revient donc à un modèle rhétorique, à cette taxinomie des caractères et des passions de l’âme qui se déploie hors-espace, dans l’éventail des possibles.

Les figures sont des discours-types. De son « air de bonhommie qui plaît », Diderot déduit le discours du père : « Le père est le seul qui parle. Le reste écoute et se tait. » De la même façon que dans La Lecture de la Bible, le tableau s’ordonne symboliquement autour et à partir de la parole proférée par le Père ; cette parole est la performance que les figures traduisent iconiquement. Le modèle de l’éloquence oratoire est souligné par le geste du père :

« Les bras étendus vers son gendre, il lui parle avec une effusion de cœur qui enchante ; il semble lui dire : Jeannette est douce et sage ; elle fera ton bonheur ; songe à faire le sien... ou quelque autre chose sur l’importance des devoirs du mariage... Ce qu’il dit est sûrement touchant et honnête. »

Par cette posture oratoire dont Diderot tire pleinement parti, Greuze réactualise la fonction de célébration des valeurs à laquelle l’ekphrasis identifie la peinture, dont l’iconicité doit s’effacer devant la parole qu’elle porte. Pourtant, dans cette parole même, on voit apparaître quelque chose de nouveau, qui est symptomatique de la nouvelle sémiologie : « elle fera ton bonheur ; songe à faire le sien » ; il y a là l’entrelacs, la réversion d’un chiasme par lequel le discours mime au plus près ce qui se joue dans l’ordre géométral, ce va-et-vient de l’œil et du regard, cette intrication du dehors et du dedans, du public et de l’intime. Au discours solennel du père correspondent d’ailleurs le discours intérieur de la mère, rapporté dans le style indirect libre, mais aussi celui de la sœur jalouse, et des servantes impatientes elles aussi de se marier : une polyphonie s’installe, une dissémination verbale qui correspond à la discrimination visuelle instaurée par la géométralité.

La géométralité ne se substitue donc pas à cette vieille organisation symbolique que nous avions déjà vue à l’œuvre chez Philostrate ; elle se superpose plutôt à elle, ajoutant au dispositif de l’image une dimension supplémentaire. La conjonction de ces deux dimensions constitue le dispositif scénique, un dispositif ancien, inventé par la Renaissance, mais qui ne devient textuellement conscient de lui-même qu’avec la révolution critique du compte rendu journalistique.

La cristallisation scopique

Diderot a parlé dès le début d’une improbable rencontre : les règles de l’art, la ligne serpentante formée par les figures, la composition pyramidale de l’ensemble, se rencontrent comme par hasard dans cette scène qui semble prise sur le vif. Nous y avons insisté, cette rencontre n’est pas un artifice de plus, mais le socle du dispositif, la réversion fondamentale. On touche ici à ce qui se joue dans cette rencontre, à la superposition de la dimension géométrale et de la dimension symbolique du dispositif. Cette superposition fait apparaître une troisième dimension, la dimension proprement et exclusivement visuelle du dispositif. Au-delà de la lecture méthodique de l’ordonnance, du déchiffrement des figures, le ressort profond du piège à regard que constitue le dispositif est illogique, c’est-à-dire à proprement parler irréductible à du discours. Quelque chose attire l’œil, retient l’attention hors du sujet, précisément parce qu’il fait tache, qu’il est hors-sujet.

« Et cette poule qui a mené ses poussins au milieu de la scène, et qui a cinq ou six petits, comme la mère aux pieds de laquelle elle cherche sa vie a six à sept enfants ; et cette petite fille qui leur jette du pain, et qui les nourrit. Il faut avouer que tout cela est d’une convenance charmante avec la scène qui se passe, et avec le lieu et les personnages. Voilà un petit trait de poésie tout à fait ingénieux. » (VERS 233 ; DPV XIII 270.)

Le trait est le court-circuit de la rencontre qui réalise la « convenance charmante », autrement dit la superposition constitutive du dispositif. La poule menant ses poussins au premier plan à gauche joue dans la composition de L’Accordée de village le même rôle que le chien au premier plan à droite dans La Lecture de la Bible. Au garçonnet retenu par la grand-mère tandis qu’il fait des cornes de ses doigts pour agacer le chien, dans le tableau de 1755, correspond la fillette distribuant ses grains à la poule et aux poussins dans le tableau de 1761.

Diderot remarquera plus loin que « La tête du père qui paye la dot est celle du père qui lit l’Ecriture sainte à ses enfants » : l’homologie des deux tableaux ne lui a donc pas échappé. Pourtant son analyse n’est pas du tout la même que celle de l’abbé de La Porte. Alors que l’abbé suggérait la distraction du garçon et l’hétérogénéité des deux actions, Diderot insiste sur le parallélisme entre la posture de la poule et la posture de la mère. L’abbé de La Porte faisait fonctionner la composition comme système différentiel ; Diderot met en évidence au contraire un dispositif, c’est-à-dire des niveaux différents pour une action, ou une signification unique. Le dispositif récupère l’altérité, l’extériorité du réel, les ramène dans le sujet. Plus souple que la structure rhétorique, il intègre ce qui échappe au discours.

Sans doute Greuze a-t-il évolué et progressé dans son art : rien ne relie le chien à la mère dans La Lecture de la Bible, alors que la poule peut métaphoriser la mère dans L’Accordée de village. Mais cette intégration des différences dans le dispositif de la scène est surtout symptomatique de la révolution sémiologique qui s’accomplit : le hors(hors-scène, hors-jeu, hors-sujet) n’est plus de mise. Au fond de L’Accordée, mur lisse et porte close n’instaurent aucune profondeur perspective, aucune ouverture vers un espace vague.

Dans ce système clos, ce n’est pas la différence, c’est le trait, le court-circuit sémiotique du pas-de-sens qui fait sens : l’incongruité de la poule, ramenée à la pertinence du sujet, révèle la scène. Elle « a mené ses poussins au milieu de la scène » ; elle est « d’une convenance charmante avec la scène ». La scène est le medium fondamental de la représentation ; elle apparaît ici comme un compromis entre la logique rhétorique du sujet, de la performance et la logique visuelle de la composition, de l’ordonnance. La scène est un lieu, un milieu, et la scène est une parole, une performance oratoire. La cristallisation scopique n’introduit un détour pour l’œil par la poule que pour le ramener au père et, derrière la parole qu’il délivre, à la hiérarchie qu’il institue :

« C’est le père qui attache principalement les regards ; ensuite l’époux ou le fiancé ; ensuite l’accordée, la mère, la sœur cadette ou l’aînée, selon le caractère de celui qui regarde le tableau ; ensuite le tabellion, les autres enfants, les servantes et le fond ; preuve certaine d’une bonne ordonnance. » (Suite du précédent.)

Ce n’est plus la parole du père, mais l’effet visuel de sa figure qui devient le principe de la représentation. Le trajet de l’œil restitue la hiérarchie des figures ; le jeu scopique fait coïncider ordonnance géométrale et hiérarchie symbolique. En ce sens, le dispositif scénique constitue un compromis : il maintient les cadres et les structures de l’ancienne institution symbolique tout en susbstituant au ressort verbal traditionnel un nouveau ressort visuel : la scène est ce qui fait coexister ces deux ressorts, ces deux logiques.

Discrimination du public contre discrimination des figures : le déplacement du jeu différentiel

La scène pacifie donc en quelque sorte le conflit sémiologique, un conflit profond et durable, dont les modalités du compte rendu de peintures ne constituent, on l’aura compris, qu’un avatar périphérique. Il est indéniable que le dispositif scénique a une fonction unificatrice et intégratrice : mais les forces de discrimination, de dissémination qui on motivé sa généralisation s’y répercutent à un autre niveau. La scène dialogise. Nous avons remarqué déjà comment le discours du père était contaminé par l’entrelacs du regard, le chiasme du visible, avant de se disséminer dans le discours intérieur de la mère, de la sœur, des servantes. Mais la dissémination ne s’arrête pas là. La scène n’appelle le commentaire de ses spectateurs internes, peints sur la toile, qu’en anticipation d’un appel plus fondamental, l’appel au jugement du public, au dialogue avec lui. La critique accomplit la scène et rétablit l’hétérogénéité fondamentale de la représentation :

« On peut reprocher à Greuze d’avoir répété une même tête dans trois tableaux différents. La tête du père qui paye la dot est celle du père qui lit l’Écriture sainte à ses enfants, et je crois aussi celle du paralytique [26], ou du moins ce sont trois frères avec un grand air de famille.

Autre défaut. Cette sœur aînée, est-ce une sœur, ou une servante ? Si c’est une servante, elle a tort d’être appuyée sur le dos de la chaise de son maître, et je ne sais pourquoi elle envie si violemment le sort de sa maîtresse. Si c’est un enfant de la maison, pourquoi cet air ignoble, pourquoi ce négligé ? Contente ou mécontente, il fallait la vêtir comme elle doit l’être aux fiançailles de sa sœur. Je vois qu’on s’y trompe ; que la plupart de ceux qui regardent le tableau, la prennent pour une servante, et que les autres sont perplexes. Je ne sais si la tête de cette sœur n’est pas aussi celle de la Blanchisseuse [27].

Une femme de beaucoup d’esprit a rappelé que ce tableau était composé de deux natures. Elle prétend que le père, le fiancé et le tabellion sont bien des paysans, des gens de campagne ; mais que la mère, la fiancée et toutes les autres figures sont de la halle de Paris. La mère est une grosse marchande de fruits ou de poissons ; la fille est une jolie bouquetière. Cette observation est, au moins, fine ; voyez, mon ami, si elle est juste. »

La scène de Greuze fait débat dans le public attroupé devant elle. Diderot commence timidement avec un « on » qui pourrait ne renvoyer qu’à lui ; mais il mentionne bientôt « la plupart de ceux qui regardent le tableau » et « les autres » ; puis il rapporte la remarque d’« une femme de beaucoup d’esprit » ; enfin il sollicite l’avis de Grimm : « voyez, mon ami, si elle est juste ». Le dispositif scénique abolit les frontières traditionnelles, entre le réel et la représentation (« c’est la chose comme elle a dû se passer), entre la représentation et le public du Salon (« A droite de celui qui regarde le morceau est un tabellion... »), entre le public réel attroupé devant la toile et le public virtuel lisant les feuilles de Diderot et s’immiscant par effraction dans sa conversation avec Grimm (« voyez, mon ami »).

Or ce qui fait débat justement, c’est la discrimination des figures : le père de L’Accordée de village n’est pas une figure singulière, il a déjà été utilisé ailleurs ; la sœur jalouse est-elle une sœur ou une servante : c’est ici encore la caractérisation singulière de la figure qui est manquée ; plus généralement les figures sont-elles de la campagne ou des bas-fonds de Paris, de vrais paysans ou des S.D.F. que Greuze a ramassés comme modèles à bon prix en bas de chez lui ?

Le dialogisme institué par la scène attaque ce qui dans la scène relève de l’ancien système sémiologique, la taxinomie des figures, la caractérisation logique des personnages et le système différentiel qu’elle produit. La scène est donc un compromis ; mais dans le même temps elle reflète et peut-être même aggrave la crise sémiologique.

L’argent de la scène

Toujours est-il que le modèle journalistique émerge ici avec force : le public est le juge ultime ; il compare les œuvres entre elles, mais aussi avec leur modèle réel ; il évalue donc une valeur marchande, une excellence qui cesse d’être absolue.

Ce n’est peut-être pas un hasard si Diderot avait commencé la description de l’ordonnance du tableau par le tabellion, c’est-à-dire par l’homme chargé, dans la scène, d’établir la transaction commerciale que recouvre le beau discours moral du père et la vertueuse émotion des fiancés et du reste de la famille. Assis au premier plan, de dos par rapport au spectateur de la toile, le tabellion est l’embrayeur visuel de la scène : à tout point de vue donc, il assure l’interface entre le réel et le symbolique.

La remarque sur les modèles de la Halle renvoie une deuxième fois, mais toujours indirectement, à la réalité économique : on se rapproche cependant de la toile. L’argent en jeu n’est plus l’argent virtuel que comporte le sujet représenté, mais l’argent réel que nécessite la fabrication de l’objet-tableau. Diderot réserve cependant pour le dernier paragraphe la référence explicite :

« Un homme riche qui voudrait avoir un beau morceau en émail, devrait faire exécuter ce tableau de Greuze par Durand qui est habile avec les couleurs que M. de Montami a découvertes. Une bonne copie en émail est presque regardée comme un original ; et cette sorte de peinture est particulièrement destinée à copier. » (VERS235 ; DPV XIII 272.)

Didier-François d’Arclais de Montamy était un ami de Diderot depuis 1755 au moins. En 1765, c’est Diderot qui publiera son Traité de couleurs pour la peinture en émail et sur la porcelaine : le compte rendu tourne ici sans complexes à la réclame publicitaire, tandis que Diderot pointe la dimension économique de la révolution esthétique initiée par Greuze. La peinture de Greuze n’est pas une peinture de la rareté et de l’excellence aristocratique ; c’est une peinture de consommation et de diffusion, une peinture « à copier », qui prépare déjà le saut de la représentation dans la reproduction mécanisée. À la manière de la Réforme protestante, qui s’appuyait sur l’Imprimerie, la réforme esthétique et morale dont L’Accordée de village signe le manifeste s’appuiera sur la gravure et les copies. Cette réforme ne peut donc se réduire ni à une question de forme (le style de Greuze), ni à une affaire de contenu (la peinture bourgeoise) : le dispositif de représentation qu’elle institue, plaçant l’objet de la représentation dans un réseau inédit où le public joue un rôle majeur, articule de façon inédite scène et valeur.

Notes

[20] Un crayon, plutôt ? Il est vrai qu’au dix-huitième siècle les crayons sont des pâtes ou des mines pures, sans gaines de bois.

Les Essais sur la peinture sont une annexe du Salon de 1765. L’essentiel en a été inséré par Grimm dans les livraisons de la Correspondance littéraire d’août à décembre 1766.

VERS 522. Pour Platon, la peinture est une « représentation de représentation », φαντάσμα φαντάσματος, car l’objet qu’elle imite est lui-même le représentant, la représentation d’une idée, d’une catégorie abstraite plus générale. La hiérarchie est donc la suivante : l’idée générale de lit ; le lit particulier, réel, concret, qui représente cette idée ; la peinture qui représente ce lit particulier, c’est-à-dire qui représente une représentation de l’idée de lit. Chaque niveau supplémentaire de représentation constitue pour Platon une dégradation de plus par rapport à l’idée.

Else-Marie BUKDAHL, Diderot critique d'art, traduit du danois par J. P. Faucher, Copenhague, Rosenkilde et Bagger, 1980, 2 volumes. Voir également l’important apparat critique, dans l'édition Hermann des Salons de 1765, 1767 et 1769 (DPV).

Jacques CHOUILLET, La Formation des idées esthétiques de Diderot, Paris, A. Colin, 1973, seconde partie, chapitre IV, pp. 553-594.

Jean STAROBINSKI, Diderot dans l’espace des peintres, Cahiers du musée national d'art moderne, n°24, été 1988, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1991.

Bernard VOUILLOUX, « La description du tableau dans les Salons de Diderot ; la figure et le nom », Poétique, tome 19, février 1988, n°73, pp. 27-50.

Il s’ensuit pour l’analyse critique des Salons un déplacement de perspective qui pourra paraître paradoxal, voire injustifié : ce n’est pas, selon nous, par rapport aux écrits sur la peinture qui se sont multipliés depuis Alberti jusqu’à la réflexion menée en France autour de l’Académie royale par Lebrun, Coypel, Roger de Piles, Félibien et d’autres, que ce rituel à l’œuvre dans les Salons se constitue et se subvertit, mais c’est à une tradition beaucoup plus ancienne, grecque et romaine, de la pratique descriptive qu’il se réfère. La destination de ces écrits n’est pas la même : les premiers s’adressent, dans une visée technique de production, aux peintres et à ceux qui veulent, par effraction, rentrer dans leur espace ; les seconds, qui nous intéressent ici, concernent, dans une visée idéologique de consommation, des spectateurs virtuels et, parmi eux, le public éclairé, ou susceptible d’être éclairé, des amateurs (Diderot distingue toujours dans ses Salons le regard du peintre, dévoyé par l’intérêt technique, celui de l’amateur auquel il destine son écrit, et celui du peuple, inculte, valant cependant comme degré zéro du référent culturel). Ajoutons à cela que si les ekphraseis antiques font partie au dix-huitième siècle de la culture classique commune, la connaissance et la diffusion des écrits italiens et français sur la peinture, même les plus récents, est nécessairement plus superficielle et limitée à un public beaucoup plus restreint. Diderot mentionne dans les Salons l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien pour ce qui y est écrit sur la peinture (Salon de 1765, PLINE XXXV, 10, 92 in VERS 336 ; XXXIV, 5, 10 in VERS 504 ; Salon de 1767, PLINE XXXV, 10 in VERS 655, l’Agamemnon de Timante, repris dans les Pensées détachées sur la peinture, VERS1047 ; Salon de 1769, VERS 879, Diderot définit le critique actuel du Dalon comme un « Pline moderne »), jamais Alberti (absent de l’Encyclopédie même à l’article PERSPECTIVE), ni ses épigones français. Les ekphraseis de Pausanias font l’objet de plusieurs lettres à Falconet sur Polygnote (Le pour et le contre, à partir de la lettre VII). En revanche, Coypel apparaît quatre fois, comme peintre uniquement, modèle détestable du maniérisme rococo (CFL V 89, VI 109, VI 235, VII 298). Le Brun n’est également cité que comme peintre, modèle exemplaire du classicisme (CFL II 506, VI 51, VII 280, 313, 367, 388, VIII 444). Pas trace de Félibien, de Piles, ni même de l’abbé du Bos. Si Diderot les emprunte, il ne se réclame pas d’eux.

Le titre grec est Eikones, les images.

Il y aurait eu au moins deux Philostrates. Celui qui nous intéresse ici serait né vers 165 et originaire de Lemnos, avant de s’installer à Athènes puis à Rome comme professeur de rhétorique. Il aurait fréquenté la cour de Septime Sévère.

La mention est laconique : « Ceux d’Andros prétendent aussi que chez eux durant les fêtes de Bacchus le vin coule de lui-même dans son temple. Mais si sur la foi des Grecs nous croyons ces merveilles, il ne restera plus qu’à croire que les Éthiopiens qui sont au-dessus de Siené débitent au sujet de la table du soleil. » (Description de la Grèce, VI, « Voyage de l’Élide » chap. 26, §2, dans la traduction de l’abbé Gédoyn, 1731.) Voir également PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, II, 106, cité en note de l’édition gréco-latine de Philostrate par Gottfridus Olearius, Leipzig, Thomas Fritsch, 1709, p. 799 : In Andro insula, templo Liberi Patris, fontem Nonis Ianuariis semper vini sapore fluere Mucianus ter Cos. Credit. (Il renvoie également au l. XXXI, f. 13.) Pline comme Pausanias, cependant, parlent d’une fontaine de vin dans le temple, et non d’un fleuve se jetant dans la mer.

Nous citons Philostrate dans la traduction d’Auguste Bougot révisée par François Lissarague, Paris, Les Belles Lettres, 1991.

Le smilax, ou salsepareille, sorte de liseron épineux, et le lierre sont les emblèmes de Dionysos. Les bacchantes d’Euripide « se couronnent de lierre, de feuilles de chêne et de smilax fleuri ».

Le thyrse est un bâton entouré de feuilles de lierre ou de vigne et surmonté d’une pomme de pin. Attribut de Dionysos, il est porté par les bacchantes.

Hommes à queue de poisson, les Tritons sont toujours pourvus d’une conque qu’ils font en principe sonner comme une trompe.

Cômos est le dieu du rire et de la comédie, qui est étymologiquement le chant de Cômos.

La peinture se dit en grec graphè, c’est-à-dire écriture, trait : la langue renforce l’identité, l’indifférenciation catégorielle, du discours et de l’image.

LES/ IMAGES OU TABLEAUX / DE PLATTE PEINTURE / DES DEUX / PHILOSTRATES SOPHISTES GRECS / et les Statues de Callistrate / Mis en Français par BLAISE DE / VIGENERE Bourbonnois Enrichis / d’Arguments et Annotations / Reueus et corrigez sur Loriginal / par un docte personnage de ce / temps en la langue grecque / ET / REPRESENTEZ EN TAILLE DOUCE / en cette nouvelle edition / Avec des epigrammes sur / chacun diceux par / ARTVS THOMAS SIEVR D’EMBRY / Avec Privilege du Roy. Jaspar Isac Incidit / A PARIS / Chez Sebastien Cramoisy /Imprimeur ordinaire du Roy / rue Sainct Iacques aux / Cicognes M DC XIIII.

Voir l’édition par René Démoris, Paris, Les Belles Lettres, 1987.

L’essentiel des textes rendant compte des Salons, en dehors des Salons de Diderot, a été rassemblé par Mariette, Cochin et Deloynes au Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Sur ces textes, voir Michael FRIED, La Place du spectateur, Chicago, 1980, trad. française, Gallimard, 1990.

Comprendre : cette grand-mère.

Sentimens sur plusieurs des tableaux exposés cette année au grand sallon du Louvre, 1755, p. 15. Cet opuscule est signé D-p-te PDM, que Deloynes propose de lire D[e La]p[or]te P[rofesseur] D[e] M[athématiques].

Dans son commentaire du texte de l’abbé de La Porte, Michael Fried insiste sur ce point et met en évidence, comme une caractéristique nouvelle de la peinture de l’époque, « la primauté de l’absorbement » (Michael FRIED, op. cit., p. 25).

Grimm précise en effet, dans la Correspondance littéraire, en introduction du commentaire de Diderot : « Pendant les dix derniers jours du Salon, M. Greuze a exposé son tableau du Mariage, ou l’instant où le père de l’accordée délivre la dot à son gendre. Ce tableau est à mon sens le plus agréable et le plus intéressant de tout le Salon ; il a eu un succès prodigieux ; il n’était presque pas possible d’en approcher. J’espère que la gravure le multipliera bientôt pour contenter tous les curieux. »

Le tabellion est une sorte de notaire, convoqué ici pour rédiger le contrat de mariage.

La Piété filiale, dit aussi Le Paralytique, est considéré comme la suite narrative de L’Accordée de village. Dans sa version définitive, ce tableau n’existe pas encore en 1761, mais Diderot a pu voir au Salon une version préparatoire (VERS 227 ; DPV XIII 259-260). Il en existe actuellement au moins deux, l’une conservée au musée des Beaux arts du Havre, qu’on estime dater de 1760 ; l’autre est un dessin à la brosse et au lavis sur papier bistre, conservé au Louvre (RF 36504, Recto) et qu’on estime dater de 1761. Le tableau définitif sera exposé au Salon de 1763 (VERS 275 ; DPV XIII 394) et acheté par Catherine II : il est toujours conservé au musée de l’Ermitage à Saint Petersbourg, inv. 1168.

La Blanchisseuse, huile sur toile, 40,6x32,9 cm, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 83.PA.387. Le tableau est également exposé au Salon de 1761 (voir Diderot, VERS 227 ; DPV XIII 258).

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « Les Salons de Diderot, de l’ekphrasis au journal », Vérité, poésie, magie de l’art : les Salons de Diderot, cours donné à l'université de Provence, Aix-en-Provence, automne 2011.

Diderot

Archive mise à jour depuis 2006

Diderot

Les Salons

L'institution des Salons

Peindre la scène : Diderot au Salon (année 2022)

Les Salons de Diderot, de l’ekphrasis au journal

Décrire l’image : Genèse de la critique d’art dans les Salons de Diderot

Le problème de la description dans les Salons de Diderot

La Russie de Leprince vue par Diderot

La jambe d’Hersé

De la figure à l’image

Les Essais sur la peinture

Atteinte et révolte : l'Antre de Platon

Les Salons de Diderot, ou la rhétorique détournée

Le technique contre l’idéal

Le prédicateur et le cadavre

Le commerce de la peinture dans les Salons de Diderot

Le modèle contre l'allégorie

Diderot, le goût de l’art

Peindre en philosophe

« Dans le moment qui précède l'explosion… »

Le goût de Diderot : une expérience du seuil

L'Œil révolté - La relation esthétique

S'agit-il d'une scène ? La Chaste Suzanne de Vanloo

Quand Diderot fait l'histoire d'une scène de genre

Diderot philosophe

Diderot, les premières années

Diderot, une pensée par l’image

Beauté aveugle et monstruosité sensible

La Lettre sur les sourds aux origines de la pensée

L’Encyclopédie, édition et subversion

Le décentrement matérialiste du champ des connaissances dans l’Encyclopédie

Le matérialisme biologique du Rêve de D'Alembert

Matérialisme et modélisation scientifique dans Le Rêve de D’Alembert

Incompréhensible et brutalité dans Le Rêve de D’Alembert

Discours du maître, image du bouffon, dispositif du dialogue

Du détachement à la révolte

Imagination chimique et poétique de l’après-texte

« Et l'auteur anonyme n'est pas un lâche… »

Histoire, procédure, vicissitude

Le temps comme refus de la refiguration

Sauver l'événement : Diderot, Ricœur, Derrida

Théâtre, roman, contes

La scène au salon : Le Fils naturel

Dispositif du Paradoxe

Dépréciation de la décoration : De la Poésie dramatique (1758)

Le Fils naturel, de la tragédie de l’inceste à l’imaginaire du continu

Parole, jouissance, révolte

La scène absente

Suzanne refuse de prononcer ses vœux

Gessner avec Diderot : les trois similitudes