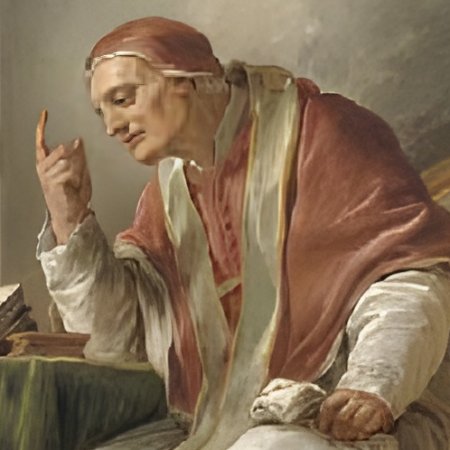

Saint Grégoire pape - Vien

Notice précédente Notice n°12 sur 104 Notice suivante

Analyse

Saint Grégoire, écrivant les commentaires d’Ezechiel, reçoit la visite de la colombe du saint Esprit.

Livret du Salon de 1767 :

« S. Grégoire, Pape.

Ce Tableau, d’environ 9 pieds de haut, sur 5 pieds de large, doit être placé dans la Sacrisite de l’Eglise S. Louis à Versailles. »

Mercure de France, octobre 1767, p. 164 :

« Un tableau de Saint Grégoire, destiné pour la sacristie de l’église Saint Louis, à Versailles, doit avoir place au rang des sages productions de M. Vien. Le Saint Pontife offre de la noblesse dans son maintien, de la dignité dans son caractère de tête, & beaucoup d’art dans la manière dont ses riches vêtemens sont traités. On reconnoît, dans cet ouvrage, l’auteur de Saint Denis prêchant. »

Commentaire de Diderot :

« Saint Grégoire pape

Tableau d’environ neuf pieds de haut, sur cinq pieds de large. Pour la sacristie de Saint-Louis à Versailles.

Supposez, mon ami, devant ce tableau un artiste, et un homme de goût. Le beau tableau ! dira le peintre. La pauvre chose ! dira le littérateur. Et ils auront raison tous les deux.

Le saint Grégoire est l’unique figure. Il est assis dans son fauteuil, vêtu des habits pontificaux ; la tiare sur la tête ; la chasuble sur le surplis. Il a devant lui un bureau soutenu par un ange de bronze. Il y a sur cette table, plume, encre, papier, livres. On le voit de profil. Il a le visage tranquille et tourné vers une gloire qui éclaire l’angle supérieur gauche de la toile. Il y a dans cette gloire dont la lumière tombe sur le saint, quelques têtes de chérubins.

Il est certain que la figure est on ne peut plus naturelle et simple de position et d’expression, cependant un peu fade ; qu’il règne dans cette composition un calme qui plaît ; que cette main droite est bien dessinée, bien de chair, du ton de couleur le plus vrai et sort du tableau ; et que, sans cette chape qui est lourde ; sans ce linge qui n’imite pas le linge, sous lequel le vent s’enfournerait inutilement pour le séparer du corps, qui n’a aucuns tons transparents, qui n’est pas soufflé, comme il devrait l’être, et qu’on prendrait facilement pour une étoffe blanche épaisse ; sans tout ce vêtement qui sent un peu le mannequin, celui qui s’en tient au technique et qui ne s’interroge pas sur le reste, peut être content. — Belle tête, belle pâte, beau dessin. Bureau soutenu par un chérubin de bronze bien imité et de bon goût. Tout le tableau bien colorié. — Oui, aussi bien qu’un artiste qui ne connaît pas les glacis. Une figure n’acquiert de la vigueur qu’autant qu’on la reprend, cherchant continûment à l’approcher de nature ; comme font Greuze et Chardin. — Mais c’est un travail long, et un dessinateur s’y résout difficilement, parce que ce technique nuit à la sévérité du dessin ; raison pour laquelle le dessin, la couleur, et le clair-obscur, vont rarement ensemble. Doyen est coloriste ; mais il ignore les grands effets de lumière. Si son morceau avait ce mérite, ce serait un chef-d’œuvre. — Monsieur l’artiste, laissons Doyen. Nous en parlerons à son tour. Venons à ce Saint Grégoire qui ne vous extasie que parce que vous n’avez pas vu un certain Saint Bruno de Rubens qui est en la possession de M Watelet. Mais moi, je l’ai vu ; et lorsque je regarde cette gloire dont la lumière éclaire le saint, ne puis-je pas vous demander : Que fait cette figure ? Quel est sur cette tête l’effet de la présence divine ? Nul. Ne regarde-t-elle pas l’Esprit-Saint, aussi froidement qu’une araignée suspendue à l’angle de son oratoire ? Où est la chaleur d’âme, l’élan, le transport, l’ivresse que l’esprit vivifiant doit produire ? Un autre que moi ajoutera : Pourquoi ces habits pontificaux ? Le saint père est chez lui, dans son oratoire, tout me l’annonce. Il semble que la convenance du vêtement et du lieu demandait un vêtement domestique. Que sa mitre, sa crosse et sa croix fussent jetées dans un coin. A la bonne heure. Carle Vanloo s’est bien gardé de commettre cette faute dans l’esquisse où le même saint dicte ses homélies à son secrétaire.

— Mais le tableau est pour une sacristie. — Mais lorsqu’on portera le tableau dans la sacristie, est-ce que le saint entrera tout seul ? est-ce que son oratoire restera à la porte ? » Le littérateur aura donc raison de dire : La pauvre chose ; et l’artiste : La belle chose que ce tableau ! Et ils auront donc raison tous les deux. » (CFL VII 74-6, Ver IV 551-2)

Informations techniques

Notice #007025