L’éditeur et poète zurichois Salomon Gessner est l’auteur de deux épopées chrétiennes, Noah (1754), et surtout Der Tod Abels, publié pour la première fois en 1758 et réédité à plusieurs reprises. En 1760, une traduction française de La Mort d’Abel, par Huber, paraît à Paris, chez Hardy. Elle est rééditée chez Desaint et Saillant en 1762, puis à Amsterdam chez J. H. Schneider en 1764 et à Genève chez Nicolas Gallay en 1765.

Pourtant, ce n’est pas La Mort d’Abel que la postérité a retenue de Gessner mais plutôt ses idylles : il en compose 52 de 1756 à 1772. Est-ce la préséance due à la hiérarchie des genres ? Toujours est-il qu’en 1770 lorsque Gessner édite, chez lui à Zurich, un recueil de ses œuvres en allemand, il l’ouvre avec Der Tod Abels. À la suite de cette édition, Gessner, qui est son propre éditeur, publie un cinquième volume en 17721, qui se termine par deux contes de Diderot, Les Deux Amis de Bourbonne et l’Entretien d’un père avec ses enfants. Ces textes sont donc d’abord imprimés en allemand, une première fois à la fin de l’édition des Écrits de Gessner, une seconde fois, la même année en 1772, dans une édition qui reprend le contenu du tome 5 mais porte dès la page de titre le nom des deux auteurs, ou plus exactement une initiale et un nom2. Cette édition prépare l’édition française de 1773, des Contes moraux et nouvelles idylles de D… et Salomon Gessner3, illustrée par Gessner lui-même qui, en plus d’être poète et éditeur, pratiquait la peinture, le dessin, et la gravure4. En 1777 paraissent à Lyon, en trois volumes, ses Œuvres complettes en français illustrées par Marillier, qui s’ouvrent avec La Mort d’Abel. Elles précèdent cette fois les deux luxueux volumes in-4° illustrés des Salomon Gessners Schrifften, Zürich, 1777 et 17785, sans La Mort d’Abel.

La célébrité de Gessner pendant la deuxième moitié du dix-huitième siècle a été immense en Europe. Dès le début du XIXe siècle, il tombe pourtant dans l’oubli, et n’est plus guère connu aujourd’hui que de quelques spécialistes6. Pourtant, au-delà même du rôle essentiel qu’il a joué dans la diffusion de Diderot auprès du public allemand, il a exercé sur le philosophe de l’Encyclopédie une influence décisive, à partir d’un terrain imaginaire un peu inattendu. Que Gessner ait été lié à Grimm, lui-même lié à Diderot7, est une chose. Mais quel lien entre ces bergères et ces bergers à la beauté irréelle et à la tendresse un peu trop exquise, dont Gessner lui-même souligne la mièvrerie efféminée8, et la fière énergie des personnages de Diderot9 ? Pourquoi Gessner propose-t-il à Diderot d’insérer dans le recueil de ses œuvres complètes ces contes de Diderot et pourquoi Diderot s’y prête-t-il ?

Greffer Diderot : une improbable similitude ?

La première remarque qui s’impose est que cette insertion ne s’est pas faite d’un coup. À vrai dire Gessner n’a jamais proposé à Diderot cette insertion. Elle s’inscrit dans tout un processus. Diderot et Gessner ne se connaissent pas, ils n’ont pas travaillé ensemble, il n’y a pas de projet commun. Diderot ne lit pas l’allemand, il n’a pris connaissance de l’œuvre de Gessner que par le biais des traductions de Huber, et peut-être parallèlement par les impressions de lecture de Grimm. Gessner de son côté n’avait pas prévu initialement de publier un livre avec Diderot. À partir de 1770, il rassemble ses œuvres et s’occupe de les publier dans un ensemble cohérent. L’idée d’y associer Diderot vient-elle ensuite de lui, ou plutôt de Jacques-Henri Meister qui prend la succession de Grimm à la tête de la Correspondance littéraire en 177310 ? Meister est rétabli dans sa charge de pasteur et ses droits civiques à Zürich en 1772, après un conflit de quatre ans avec les autorités de la ville, dont son ouvrage De l’origine des principes religieux (1768) était l’origine11. Meister apporte Diderot à Zurich : nul doute que l’opération éditoriale est intriquée dans le combat politique qui est le sien12.

Gessner, dont la réputation et la renommée sont en 1772 largement établies, ajoute donc Diderot à ses œuvres et scelle à Zurich, via Diderot, une alliance politique avec Meister : il est membre du Grand Conseil de Zurich depuis 1765, du Petit-Conseil depuis 1767, sans doute est-il intervenu, ou en tous cas pouvait-il intervenir, dans le rétablissement de Meister. Diderot arrive dans cette affaire par la bande, à la fin d’un cinquième tome ajouté à une édition des Œuvres de Gessner achevée de fait deux ans plus tôt. La Préface des Contes moraux et nouvelles idylles raconte pourtant une tout autre histoire :

« Mr. Gessner a communiqué son projet aux amis qu’il a à Paris & particulierement à Mr. D… dont l’approbation lui a toujours été si precieuse. Cet homme celebre a eu la bonté de lui envoyer en Manuscript les deux Contes moraux qui precedent la traduction des nouvelles Idylles. Mr. Gessner se trouve heureux de pouvoir offrir à la France un présent qu’elle recevra sans-doute avec plaisir & qui sera le monument d’une amitié que la seule culture des lettres a fait naitre entre deux hommes que des contrées éloignées ont toujours tenus separés13. »

Quel projet Gessner a-t-il communiqué et à qui l’a-t-il fait ? Le récit est bien vague sur ces points. En revanche, on voit ici clairement se dessiner la transaction : Diderot a donné deux contes manuscrits et, par ses contes, son nom, son appui, sa notoriété ; en échange Gessner a offert à la France le cadeau de cette édition. Transaction étrange, puisque le nom que Diderot offre est un nom biffé, une initiale certes transparente pour les lecteurs informés, mais une initiale seule. Cette initiale apporterait à Gessner la caution d’une approbation diderotienne : mais l’approbation devrait précéder l’œuvre, et non venir s’ajouter à la fin d’une édition commencée deux ans plus tôt. C’est pourquoi d’ailleurs l’édition de 1773 inverse l’ordre des contenus qui était celui des éditions allemandes de 1772, et place les deux contes de Diderot en tête de volume, avant les Nouvelles idylles, devenues simplement les Idylles.

En retour, on ne comprend pas bien non plus en quoi consiste le présent. Gessner offrirait à Diderot l’opportunité de publier à Zurich, lui qui est quasiment interdit de publication en France ? Mais Diderot, qui vient d’écrire Le Rêve de D’Alembert, met la dernière main au Paradoxe sur le comédien, sans parler du Neveu de Rameau sur lequel il garde un silence absolu, Diderot dont le portefeuille est rempli de textes magistraux impubliables, a-t-il vraiment besoin de publier ces deux contes, qu’il a de toutes façons déjà fait circuler via la Correspondance littéraire ?

Gessner n’a pas besoin directement de Diderot, ni Diderot directement de Gessner : la transaction vise autre chose, sans doute la sécurisation de la Correspondance littéraire dont Meister est le nouveau directeur. Meister reprend le fardeau laissé par Grimm à condition que sa position à Zurich soit rétablie ; Diderot a absolument besoin de la Correspondance littéraire pour diffuser son œuvre. C’est Meister qui traduit les Nouvelles idylles de Gessner en français14 et peut-être avant cela les contes de Diderot en allemand : le pivot de la transaction, c’est Meister, qui achète ainsi son retour en grâce à Zurich.

Un des intérêts de cette affaire est qu’elle met en œuvre un jeu de similitudes à tous les niveaux. Sur le plan transactionneld’abord, le volume publié présente les textes de Diderot comme des textes similaires au sein des œuvres de Gessner : Diderot comme un autre Gessner, et Gessner comme un nouveau Diderot. La transaction secrète, dont nous ne connaissons pas les détails et ne pouvons que deviner et reconstituer les enjeux, force la similitude. Or les contes de Diderot contrastent fortement aux côtés des idylles de Gessner15. On voit ici que la similitude transactionnelle n’est pas une ressemblance. Elle opère une transaction à partir d’une profonde différence. C’est sans doute le premier paradoxe de la similitude que cette mise en œuvre de la différence qu’elle opère par la transaction, sur le modèle, nous le verrons, de la greffe.

Sur le plan générique, Gessner édite des contes et des idylles. Les deux termes désignent les deux auteurs : le titre ne fait pas apparaître clairement la similitude générique des textes, qui existe pourtant ; contes et idylles relèvent ici du genre pastoral, qui est lui-même un genre de la similitude. La pastorale, prise ici au sens large16, est un genre neutre, qui définit un terrain politiquement neutre et indifférencié. Sur le plan générique donc, la similitude œuvre à l’indifférenciation politique. La similitude, à ce titre et dans le contexte qui nous occupe ici, constitue une fin des Lumières : le jeu, le travail du genre est un travail d’indifférenciation dont l’horizon d’attente est l’égalité des protagonistes, l’égalité dans la communauté politique. Ceci nous mène au second paradoxe de la similitude, qui depuis la mièvrerie des amours pastorales, produit la communauté égalitaire sur le mode le plus sanglant de la tragédie, du déchirement et de l’effroi. La similitude mise en œuvre par le genre ne s’accomplit qu’au prix de cet effroi.

Sur le plan thématique enfin, le motif de l’amitié tend à coloniser l’ensemble du corpus. Entre l’amour, qui est le ressort générique de la pastorale, et l’amitié, qui se déploie ici, s’établit une similitude qui définit un nouveau mode de liaison, de propagation sensible : la similitude devient un principe de communication, de contagion ; elle ordonne une politique de l’amitié. L’amitié est le ressort de la triple similitude, transactionnelle, générique et thématique. Elle est invoquée par deux fois dans la préface des Contes moraux et nouvelles idylles : Gessner « a communiqué son projet aux amis qu’il a à Paris » ; ce livre « sera le monument d’une amitié que la seule culture des lettres a fait naitre ». Il y a donc une amitié externe, qui scelle la transaction, et une amitié interne, qui ordonne le récit. Cette amitié n’est pas simplement un sentiment d’amitié : elle scelle politiquement un jeu des similitudes constitutif d’une communauté. Le genre de la pastorale institue imaginairement cette communauté fondée sur la similitude et l’articule à la fois à une transaction (le marché passé entre Gessner, Meister et Diderot) et à une contagion (le motif de l’amitié qui se propage dans les textes).

Il faut toujours garder à l’esprit que l’insertion des contes de Diderot n’était pas prévue dans le projet éditorial initial. C’est pourquoi on peut parler d’insertion, ou de greffe, plutôt que d’un projet commun. Et c’est pour cette raison que la logique à l’œuvre dans cette transaction n’est pas une logique structurale (une structure, un ordre qui se déploie et se répète), mais une logique de la similitude. Dans une greffe, le bourgeon, le greffon inséré dans le tissu de la plante constitue un élément allogène ; c’est sa différence par rapport à la plante sur laquelle il est greffé qui fait sa valeur. On procède à une greffe pour produire une autre fleur, un autre fruit, non pour les répéter à l’identique. Et pourtant, le porte-greffe est leurré : il traite le greffon comme s’il s’agissait de son propre tissu, il en fait une part de lui-même. La similitude du greffon et du porte-greffe est ce qui permet la transaction.

Dans le cas qui nous occupe, Diderot avait fait paraître Les Deux Amis de Bourbonne dans la Correspondance littéraire du 15 décembre 177017 et l’Entretien d’un père avec ses enfants dans les livraisons du 1er et du 15 mars 1771. Les textes ne sont donc pas à proprement parler inédits, même s’ils n’ont pas été imprimés, et si Diderot continue en fait à y travailler et à les enrichir18. Mais Diderot ne les a pas composés dans la perspective de les apparier aux idylles de Gessner. Les contes constituent bien des greffons allogènes : ils viennent d’ailleurs, ils ne s’intègrent pas a priori dans un projet commun.

Or la greffe prend : l’édition allemande a un grand succès, et Diderot nourrit, notamment par Les Deux Amis de Bourbonne, l’imaginaire du Sturm und Drang auquel il se trouve ainsi en quelque sorte intégré19. Une similitude a fonctionné malgré la différence criante des styles, des factures, des intentions même des deux auteurs. Quelque chose, dans le porte-greffe, dans le corpus de Gessner, s’est reconnu et s’est transmis dans les textes de Diderot. Quelque chose a préparé cette réception allemande et l’a orientée, même si le propos de Diderot lui était pour commencer étranger.

Pour saisir ce « quelque chose », il nous faut changer d’échelle, et passer de la similitude transactionnelle à la similitude thématique. Le sujet des Deux amis de Bourbonne, c’est l’amitié. Mais l’amitié n’est pas le thème central des idylles qui, dans l’édition allemande précèdent, et dans l’édition française suivent les textes de Diderot. Elle ne constitue pas même le sujet des deux « contes », mais seulement du premier. C’est ici qu’il faut prendre en compte ce qui constituait le projet initial de Gessner et structure l’ensemble de son œuvre. La grande édition allemande de 1770 ne s’ouvre pas par les Idylles mais par La Mort d’Abel. C’est par La Mort d’Abel que Gessner s’est fait d’abord connaître en France, au point que son traducteur, Huber, signe sa traduction ultérieure des idylles comme étant du « traducteur de La Mort d’Abel20 ». Et Diderot a lu La Mort d’Abel, dont il a rendu compte, avec éloge, dans la livraison du 15 février 1760 de la Correspondance littéraire. Gessner avait lui-même illustré sa Mort d’Abel. Le sujet intéressa les peintres : Jean-Jacques Bachelier est reçu à l’Académie royale de peinture en 1763 avec une Mort d’Abel21 tirée du poème de Gessner, qu’il expose au Salon avec une série d’esquisses d’après le poème. Diderot le mentionne dans leSalon de 1763 et compare Gessner à Greuze. Dans le Salon de 1765, il compare La jeune fille et l’oiseau mort de Greuze à une idylle de Gessner.

On peut estimer que jusqu’en 1773 Diderot a entendu parler avec éloge des idylles de Gessner par ses amis germanophones, et notamment par Grimm, qu’il a conçu la plus haute idée de ces idylles, mais qu’il ne les a pas lues. La seule représentation qu’il peut s’en faire est d’après l’épopée biblique de La Mort d’Abel. Pour Diderot, il existe donc un plan de l’idylle, qui identifie Gessner, mais qui est un plan vacant, dans lequel il place des représentations de substitution : La Mort d’Abel, la peinture de genre de Greuze.

La Mort d’Abel joue donc un rôle essentiel, dans l’appariement de Gessner à Greuze, même si ce texte ne figure pas dans les Contes moraux et nouvelles idylles de 1773, et si Diderot n’a pas écrit ses contes dans la suite de ce texte, ni encore moins en réponse à lui. Ce qui est en jeu relève de la similitude thématique, qui établit en quelque sorte une intertextualité objective, sans intention. L’intention sera construite après coup : mais de la même manière que la transaction entre Gessner et Diderot a en fait pour pivot un tiers, Meister, l’appariement thématique des Idylles aux Contes s’effectue à partir d’un tiers, qui est La Mort d’Abel.

La force des faibles : politique de La Mort d’Abel

Or La Mort d’Abel est, contre tout ce qu’on pourrait attendre d’un tel sujet, une épopée de la similitude. Gessner imagine Adam et Ève juste après l’expulsion du Paradis terrestre, pris entre l’effroi de leur situation présente et le souvenir d’un bonheur révolu. Adam s’adresse à Ève :

« N’as-tu pas remarqué, lui dis-je, que la malédiction a frappé tout ce qui est créé ; que les liens d’amitié sont rompus entre les êtres vivants, et que le plus faible est la proie du plus fort ? Là-bas, dans la campagne, j’ai vu un jeune lion poursuivre, avec un rugissement funeste, un chevreuil effaré ; j’ai vu la guerre parmi les oiseaux de l’air. Nous ne sommes plus des maîtres en droit de commander aux animaux, à moins que ce ne soit à ceux dont les forces ne répondent pas aux nôtres. Ceux qui auparavant jouaient autour de nous d’un air caressant et soumis, le tigre tacheté, et le lion à longue crinière, poussent contre nous d’effrayants rugissements, ont dans les yeux un feu menaçant. Il est vrai que nous gagnerons les plus traitables par la douceur ; que nous nous garantirons des plus féroces par notre art et par notre adresse. » (Salomon Gessner, La Mort d’Abel [1758], trad. M. Huber, chant second, in Œuvres complètes de M. Gessner, t. 1, Imprimerie de Patris, 1796)

Avant la malédiction divine, les êtres vivants du paradis terrestre constituaient une communauté unie par « les liens d’amitié ». Le châtiment consiste dans la rupture de ces liens, qui introduit la guerre de tous contre tous, l’inégalité naturelle de la loi du plus fort et l’épreuve de la faiblesse de l’homme. L’amitié est rompue, elle caractérise un passé révolu ou, mieux, elle constitue rétrospectivement une communauté idéale qui au fond ne peut advenir à la représentation que sur le mode de la nostalgie, de la déploration ou de l’inquiétude.

L’amitié est en retrait. Elle a été retirée. Elle s’est retirée. Ce qui a été prononcé par ce retrait est une déchéance politique : « Nous ne sommes plus des maîtres en droit de commander aux animaux ». Dans l’amitié, dans l’égalité communautaire qu’elle garantissait, résidait une hiérarchie incontestée, de l’homme commandant aux animaux. Hiérarchie radicale : d’un côté la maîtrise, le droit, le commandement de l’homme, de l’autre l’« air caressant et soumis » de l’animal. Il n’y a d’égalité que par cette inégalité ; il n’y a d’amitié, de jouissance et de jeu que sur la base d’une répartition des parts que nul ne vient contester.

La fin de l’amitié introduit le jeu de la négociation. Il va falloir traiter avec les uns et avec les autres. Négocier, composer, persuader. Pour autant, il ne s’agit pas d’établir un rapport de forces, car à ce jeu Adam et Ève, dans leur faiblesse et leur dénuement, n’ont aucune chance ; il s’agit de gagner « par la douceur », c’est-à-dire précisément par l’abord de l’amitié, en proposant l’amitié, en offrant sa liaison. Il aura fallu que les liens d’amitié soient rompus pour que la propagation de la douceur, qui est l’expression de ces liens, se fassent sentir et s’accompagne de la conscience de ses effets.

Comment la douceur de l’amitié s’exprime-t-elle ? Pas par le discours : « nous gagnerons les plus traitables par la douceur », autrement dit l’exemple de notre douceur, le tableau de l’amitié qui est en nous, les gagnera, par contagion sensible, par contamination de proche en proche. Un empire du sensible se constitue, dont la vertu cardinale est l’amitié, empire de la faiblesse et des larmes, contre-empire en quelque sorte, dont la cohésion, la force de coercition est l’expression de la douceur désarmée. Il faut prendre garde ici à ce nous : Adam prend la parole au nom du couple qu’il forme avec Ève, ce couple est le noyau originel du contre-empire.

Ce couple est faible. Qu’opposer dès lors à la menace, à la férocité des forts que cette puissance de la liaison faible n’émeut pas ? Ce n’est toujours pas le discours, mais « notre art » et « notre adresse », c’est-à-dire l’industrie d’un savoir-faire, l’ingéniosité face aux aléas, l’effort dans l’entreprise. Si Gessner glose ici bien sûr le bref récit de la Genèse et les termes du châtiment divin évoquant le travail et la sueur (Genèse, 3, 17-19), il l’infléchit dans le sens de la nouvelle société bourgeoise qui s’impose alors en Europe : une société des arts et des techniques, dont les machines l’emportent sur la force pure ; une société des réseaux et des échanges, dont les amitiés, les liens faibles triomphent peu à peu des hiérarchies et des empires établis.

Dès le chant I l’opposition d’Abel et de Caïn superpose une différence sensible, celle de l’amitié et de la jalousie, à une différence dans le rapport au travail : tandis que la force du fils aîné, de Caïn le laboureur, s’exténue dans la rancœur22, l’amour du berger de pastorale, d’Abel l’efféminé, rayonne, se propage, gagne. Au premier correspond la haine fratricide, mais aussi l’ancienne économie féodale et agricole, avec ses hiérarchies et le respect du droit d’aînesse23. Le second, apparemment, ne fait rien : il ne pratique pas l’élevage, mais l’art du chant, de la poésie ; il ne travaille pas comme berger, il met en travail, par l’amitié qu’il prodigue, le chant de la pastorale24. Abel est pure jouissance esthétique, incarnant par elle la nouvelle économie : il se communique, il horizontalise les échanges ; à partir de l’abondance facile qu’il distribue, il constitue le circuit de la communauté qui vient :

« O mes chers parents ! Je vais aux champs trouver mon frère, l’embrasser amicalement ; je vais lui dire tout ce que l’amour fraternel peut inspirer ; je vais le tenir serré dans mes bras, jusqu’à ce qu’il me promette d’abjurer toute aigreur, jusqu’à ce qu’il me promette de m’aimer. Hélas ! j’ai sondé le fond de mon âme ; je l’ai interrogée pour savoir par quelle voie je pourrais gagner l’amour de mon frère, et me frayer le chemin de son cœur. J’ai réussi quelquefois, j’ai rallumé son amour éteint ; mais, hélas ! Le chagrin et le mécontentement au front farouche, revenaient bientôt éteindre ce feu naissant et étouffer sa sainte flamme. » (La Mort d’Abel, chant I, op. cit., p. 20)

Abel met en œuvre la politique d’après la Chute que décrira Adam au chant II. Face à la révolte de son frère aîné, il offre la contagion de sa faiblesse aimante, il fait peser la douceur et la légèreté de son amitié. Abel parlera, mais comme un inspiré : il exhalera son amitié fraternelle. Cette expiration aimante est une conjuration : envoyé en ambassade par la famille, embrassant Caïn comme un suppliant25, il le conjurera d’abjurer. La conjuration est toujours triple : constitution de la communauté des conjurés, invocation du fils au nom du père (Abel porte la parole du père), exécration dans le fils de la catastrophe à venir, l’aigreur, le chagrin, le mécontentement. La conjuration constitue l’envers de l’amitié, elle est la structure de la dissidence26 à partir de laquelle se déploie la politique de l’amitié : l’amitié conjure la dissidence et l’amitié nourrit la conjuration. C’est cette contradiction qui dessine l’impossible possibilité d’une communauté.

L’ouverture d’Abel est un retrait : il va certes vers son frère, il lui offre par son embrassement la communication sensible de son amitié, il porte la sainte flamme de son amour, qui rallume l’amour éteint de Caïn. Mais ce mouvement vers l’Autre s’anticipe d’un retour sur soi : « Hélas ! j’ai sondé le fond de mon âme ; je l’ai interrogée » ; la ressource d’Abel est à rechercher d’abord au fond de lui, son ressort est au plus intime de lui-même. Il n’y a pas de dialogue d’Abel avec Caïn : c’est en Abel que se trouve la réponse de Caïn, la solution pour Caïn, le lien avec Caïn, que le discours extériorise ensuite en conjuration. L’ami, le frère est un feu (« j’ai rallumé son amour éteint ») et l’extinction de ce feu (« éteindre ce feu naissant et étouffer sa sainte flamme ») : dans la dissidence de son extériorité, Caïn plonge au repli de l’intimité la plus secrète d’Abel ; comme figure de l’ennemi radical, il se loge au ressort, au principe de l’amitié qui le lie au frère honni.

La conjuration vient toujours demander de rétablir l’amitié, elle présuppose donc un retrait préalable. L’amitié est toujours déjà retirée, parce que la conjuration est condamnée à éternellement répéter la politique adamique, c’est-à-dire la restitution horizontale, par la contagion sensible, de la hiérarchie verticale d’avant la Chute, quand l’amitié assurait la domination sans partage de l’homme.

Cette contagion est sans fin. Après sa mort même, Abel est invité à la poursuivre. L’ange s’adresse ainsi à son âme :

« Quant à présent, les chœurs des archanges t’attendent, réponds à leurs empressements. Viens prendre possession de ces nouveaux amis ; viens célébrer avec eux dans de saints transports de joie le nom sacré de l’éternel. » (Chant IV, p. 197)

Abel ne va pas rejoindre de nouveaux amis parmi les archanges du Paradis ; il prendra possession d’eux. L’amitié qu’il promeut procède par inclusion : ces Autres divins qu’il va rencontrer sont son intériorité à venir ; ils s’offrent à la contagion qui l’habite comme les territoires à venir de son amitié proliférante, de la même manière que la première apparition d’Abel, au chant I, se fait sous la forme de l’ange qui lui apparaîtra au chant III :

« il marchait avec cette grâce aisée qu’a un ange, lorsqu’il s’enveloppe dans un corps opaque pour se rendre visible aux mortels ; et que, chargé d’un bon message de la part du seigneur, il doit apparaître à quelque homme pieux qui implore le ciel dans la solitude. Il est, à la vérité, voilé d’un corps de forme humaine ; mais le voile est d’une beauté si ravissante, qu’on voit à travers briller l’ange. » (Chant I, p. 6)

La beauté rayonnante d’Abel va se communiquer à son épouse, à ses parents, à la femme de Caïn, à Dieu même. Elle se propage, elle déborde dans le monde. Et pourtant, dans le même temps, elle s’enveloppe, elle se retire en elle-même, reproduisant, incorporant le dispositif du tabernacle, avec son voile qui sépare le Saint du Saint des Saints. Ce qui se manifeste dans le monde au contact d’Abel était déjà en Abel. Lorsque Adam tombe malade, un ange répond à la prière d’Abel et se manifeste à lui, pour lui indiquer le remède, sous la forme angélique du tabernacle subjectivé qu’Abel avait déjà prise :

« il apperçut tout près de soi un ange gardien tout rayonnant de beautés ; […] Ami, le seigneur a entendu favorablement ta prière ; il m’a commandé de m’envelopper d’un corps opaque, et de vous apporter dans vos maux la consolation et le secours. […] Ami, prends ces fleurs et ces plantes » (Chant III, p. 145-146)

Pure lumière, l’ange s’enveloppe d’un voile qui lui donne forme humaine et prend l’apparence qui était celle d’Abel priant Dieu au matin au début du chant I. Quand l’ange interpelle Abel, il l’appelle « ami », qui désigne la liaison sensible par laquelle il communique, et même se communique à lui, en lui, beauté pour beauté, par réverbération de forme.

L’ouverture vers la nouvelle communauté, vers le nouvel ordre du monde, prend la forme d’un retrait, ou le retrait introspectif constitue cette ouverture. Nous avons vu comment ce mouvement était signifié, encadré par le récit d’Adam au chant II, qui racontait le passage du monde d’avant au monde d’après la Chute, du lien d’amitié incontesté consacrant la domination de l’homme au lien d’amitié à gagner, par la nouvelle économie de la douceur contagieuse. Dans ce cadre, la geste d’Abel est l’épopée de cette amitié que l’enfant angélique promeut au péril de sa vie. Abel applique le cadre fixé par Adam, et hérite ainsi de lui, au mépris de l’aînesse qui revenait à Caïn. Il consacre ainsi la mésentente fraternelle, comme disharmonie constitutive du jeu politique.

Il faut ajouter à ces deux niveaux du jeu (le récit d’Adam, la conjuration d’Abel) celui du poète lui-même, qui sort de l’idylle pour se mesurer à l’épopée. Sur le modèle virgilien du paulo majora canamus27, Gessner marque lui aussi le passage d’une ancienne à une nouvelle économie :

« Repose-toi désormais, doux chalumeau, avec lequel je chantais autrefois l’agréable simplicité, et les mœurs de l’homme champêtre. Viens à mon secours, noble enthousiasme, qui remplis l’âme du poète, rêvant seul, dans une paisible retraite, ou dans l’obscurité des bois, ou près d’une fontaine bordée d’arbrisseaux, tandis que, durant le silence de la nuit, la lune éclaire le monde de son pâle flambeau. Dès que le saint transport s’empare de lui, son imagination prend un essor vigoureux, et traversant d’un vol hardi la région des substances créées, elle pénètre jusque dans l’empire éloigné du possible ; elle découvre partout le merveilleux qui saisit, et le beau qui enchante. » (Chant I, p. 1-2)

Pour s’élever de l’humble pastorale à la noble épopée, de la poésie des bergers au grand chant de l’histoire du monde, pour prendre son essor Gessner se retire en lui-même. Quand il s’agit de mondialiser le poème, et donc de le politiser, le poète marque un repos, un recul, une récession en deçà de l’espace de sociabilité : il passe à la nuit. Là aussi, l’ouverture s’involute : le poète ne va pas vers le monde, ne prend pas la dimension du monde ; il se laisse au contraire remplir, habiter, transporter. Le terme de transport porte toute l’ambivalence de ce mouvement contradictoire : transport de l’enthousiasme qui envahit le poète et signe son retrait ; transport de l’imagination qui traverse « d’un vol hardi la région des substances créées », autrement dit qui voyage dans le monde, qui le gagne et même le déborde, du créé vers l’incréé, du réel vers le possible.

Cette installation paradoxale du poète dans la nuit, où il se retire et d’où il se projette, anticipe le tableau final de La Mort d’Abel, où Mehala entraîne son époux repentant et leurs enfants sur le chemin de la rédemption :

« Cependant, ils marchaient à la lueur de l’astre nocturne, jetant souvent la vue derrière eux, sur les cabanes, et s’avancèrent dans les régions désertes, où jamais les pas d’aucun homme n’avaient été imprimés. » (Chant V, p. 310)

Le repentir, le retour sur soi, marqué par le regard en arrière, prend la forme d’une fuite en avant, d’un voyage à la découverte. Le poète anticipe et répète, dans l’empire du possible, cette marche pionnière, récessive et processive, de Caïn et des siens dans le monde vierge des premiers âges. Cette répétition, et donc cette filiation, ne se manifeste qu’à la dernière page, alors que l’ensemble du poème suggérait l’autre héritage, celui d’Abel, le berger poète, celui dont la prière inspirée porte et communique le ressort de l’enthousiasme. C’est que ce n’est pas Abel seul, mais le couple fraternel formé par Abel et Caïn, c’est la conjuration de leur amitié qui forme la communauté impossible (inavouable, désœuvrée, désavouée) de la nouvelle économie.

La faiblesse des forts : Les Deux Amis de Bourbonne, du texte à l’image

Il y a donc un projet politique de Gessner, que sa poétique met en œuvre sous la forme d’un régime esthétique de l’amitié : la communauté repose sur une similitude qui se gagne et s’entretient par la contagion. La fiction des Deux Amis de Bourbonneconstitue en quelque sorte une réponse à ce rêve, dont elle prend le contrepied. Il y a similitude thématique non parce que Diderot exprime directement le même fantasme communautaire, mais parce que, sur le plan générique, à partir du modèle idéal de La Mort d’Abel, les idylles forgent la vision et le paysage qui naturalisent idéalement cette politique de l’amitié, tandis que les contes expriment le déchirement dans le réel de cette même politique. Les contes ne ressemblent pas aux idylles, mais ils exploitent, actualisent des modèles qui quoique inversés sont similaires. À la force des faibles portée par l’idylle sur le modèle de la faiblesse triomphante d’Abel correspond la faiblesse des forts portée par le conte, sur le modèle de la force de Caïn, qui devient chez Diderot la force brute de l’amitié des pauvres, de ceux qui n’ont rien.

Comme dans l’épopée biblique de Gessner, Les Deux Amis de Bourbonne partent d’un couple fraternel, Olivier et Félix, qui est l’exact symétrique de celui formé par Abel et par Caïn : si les frères bibliques sont frères de sang, et donc de nature, ceux de Diderot sont frères de lait, réunis ensemble non par la nature, mais par une éducation commune. Inversement, l’amour que l’Abel de Gessner offre à Caïn n’est pas donné naturellement, ne constitue que l’horizon d’une promesse, tandis que l’amitié qui unit Olivier et Félix est de fondation et de nature : inconditionnelle, elle se passe de mots, de démonstrations. Elle se tient là comme le lien indéfectible d’une pure fidélité, comme le socle d’un accord permanent, inaltérable :

« Ils avaient été élevés ensemble ; ils étaient toujours séparés des autres ; ils s’aimaient comme on existe, comme on vit, sans s’en douter ; ils le sentaient à tout moment, et ils ne se l’étaient peut-être jamais dit. » (Versini, II, 471-2)

Leur amitié les sépare des autres, ou résulte de cette séparation : les amis vivent en retrait du jeu et du réseau des sociabilités. Ce retrait constitue la base de leur communion sensible : ils ne se disent pas leur amitié, ils la sentent à tout moment, ils la sentent dans l’expérience de vie de cette liaison séparée. Diderot distingue alors deux types d’amitié :

« car si les bienfaits réciproques cimentent les amitiés réfléchies, peut-être ne font-ils rien à celles que j’appellerais volontiers des amitiés animales et domestiques. » (Ibid.)

Cette distinction constitue en quelque sorte le point de départ de la réponse à l’aporie de La Mort d’Abel, qui est l’aporie d’une amitié fraternelle qui ne réussit pas à se communiquer. Cette question touchait Diderot personnellement, qui n’avait jamais pu gagner l’amitié de son frère Didier, le pieux chanoine. L’amitié fraternelle n’est pas réfléchie ; elle est animale et domestique, c’est-à-dire pure sensibilité et radical retrait. Dans l’espace social, l’amitié devient une négociation de bienfaits réciproques, elle entre dans une économie du discours, dans une civilité, dans le jeu déjà politique d’un accommodement. Ce n’est pas là fondamentalement une amitié, mais son simulacre dans un espace où elle se transpose. Dans La Mort d’Abel, Caïn mesure sans cesse la non réciprocité des bienfaits : il ne mesure pas là un défaut d’amitié, l’amitié ne se mesure pas ; il se trompe d’économie, il méconnaît la liaison sensible, immédiate et inconditionnelle, qui caractérise le régime esthétique de l’amitié.

Si Caïn tue Abel par jalousie, dans Les Deux Amis de Bourbonne Félix provoque la mort d’Olivier par défaut de jalousie : alors qu’ils sont tous les deux amoureux de la même femme, Félix se retire (le retrait est toujours la marque de l’amitié) et « dégoûté de la vie sans savoir pourquoi », se fait contrebandier. Il est arrêté, conduit sur la place de la ville pour être pendu. Olivier vole à son secours, le libère mais, mortellement blessé dans le combat, il expire à la porte de sa maison.

La version primitive du conte diffusée par La Correspondance littéraire le 15 décembre 1770, s’arrêtait ici. Dans la version adressée à Gessner, Diderot ajoute un pendant, consacré à l’histoire de Félix après la mort d’Olivier, c’est-à-dire à l’ami privé de son ami par sa faute même. Dès la correspondance échangée entre Diderot et Grimm à l’automne 1770 il était d’ailleurs question de « deux contes », l’histoire de Félix faisant pendant à l’histoire d’Olivier. Dans une lettre à Grimm du 2 novembre 1770, Diderot, qui feint de n’être que le destinataire d’une histoire vraie qu’on lui a envoyée (et après tout pourquoi ne lui aurait-on pas envoyé réellement une histoire ?), écrit :

« On m’a envoyé le papier de Félix, mais on aurait bien fait d’y joindre celui d’Olivier que j’avais demandé, afin de donner aux deux contes un peu d’unité. N’importe, je me passerai de celui qui me manque et je ferai de mon mieux. »

Le principe de la greffe est donc à l’œuvre dans le texte de Diderot avant même le projet de publication avec Gessner : Diderot se propose de greffer un « papier d’Olivier » fictif racontant la fin de Félix afin de mieux apparier les deux contes, de parachever leur similitude. Le pendant met en œuvre la similitude : il supplée le réel par symétrie. Et la similitude se déploie par la contagion de l’amitié, qui fait communauté.

Mais réciproquement Gessner a joué lui aussi un rôle actif dans la greffe : certes, il n’a pas retouché ses textes après avoir lu Diderot, mais il a réalisé le programme iconographique de l’édition de 1773, dans lequel il a consacré une gravure aux Deux Amis de Bourbonne et une autre à l’Entretien d’un père avec ses enfants. La série des gravures constitue bien, elle, contrairement aux textes, un projet iconographique unifié, qui lui-même a suscité une réponse française. En effet, dans l’édition de 1795 des Œuvres de Gessner, publiée à Dijon en quatre volumes in-8° par Antoine-Augustin Renouard, Les Deux Amis de Bourbonne sont illustrés de deux gravures de Moreau le Jeune28. La première décrit la découverte du corps mort d’Olivier par sa femme, par leurs enfants et par la femme de Félix : Moreau le Jeune réinterprète la scène que Gessner avait déjà illustrée pour l’édition originale de 1773.

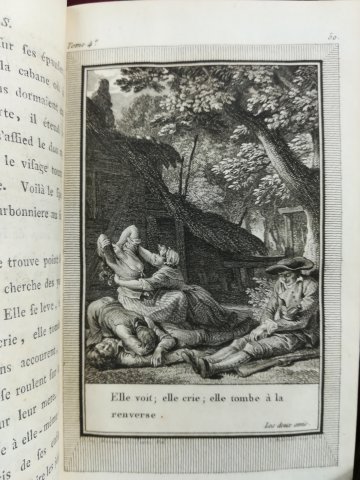

À droite, Félix assis au pied de l’arbre, le chapeau sur la tête, baisse les yeux pour ne pas affronter le spectacle déchirant qui s’offre à lui à gauche. Moreau le jeune a renoncé au geste de la tête que Gessner avait fidèlement rendu dans sa gravure de 1772 : « Félix, immobile au pied de son arbre, les yeux fermés, la tête renversée en arrière, leur disait d’une voix éteinte : “Tuez-moi.” » Le Félix de Gessner, la tête nue et pour ainsi dire dévissée vers la droite en arrière est une figure hors norme, qui intrigue, dérange, rompt le jeu classique de la bienséance des figures et de l’harmonie des positions. Le Félix de Moreau le jeune pourrait presque dormir, paisiblement, à l’ombre d’un décor pastoral. La similitude a peu à peu absorbé la différence : la gravure de Gessner a intégré la scène du conte de Diderot dans le paysage de la pastorale, le paysage même qui se retrouvera dans les gravures illustrant les idylles ; celle de Moreau le jeune poursuit l’intégration, du décor vers la scène même.

À gauche, la femme d’Olivier, entourée chez Gessner de ses trois enfants, se penche par dessus le cadavre de son mari, tend les bras vers Olivier, l’appelle, se soucie de lui : ce geste sublime, qui n’est pas dans le texte de Diderot, resserre la similitude autour du principe de contagion sensible qui constitue le ressort majeur de l’œuvre de Gessner. Gesner ne trahit pas Diderot : il est bien dans l’esprit du conte ; il supplée pour apparier, il produit la substance de la greffe.

Moreau le jeune inverse complètement l’attitude de la femme d’Olivier : au lieu de se pencher vers Félix, elle se tord de douleur en arrière, tandis que la femme de Félix, face à elle et comme interposée, l’entoure de ses bras. Un seul enfant est représenté, pleurant sur la poitrine de son père. Moreau revient au texte, qui est cité en légende : « Elle voit ; elle crie ; elle tombe à la renverse ». La chute que demande le texte est une chute à la renverse, non un mouvement en avant. Mais ce déséquilibre le contraint à ajouter la femme de Félix : il supplée donc lui-même pour apparier, et fait apparaître par là une nouvelle image de l’amitié, qui est celle des deux femmes, formant la communauté vivante sur la communauté morte des deux amis.

Si Moreau le jeune s’était contenté de retravailler la composition imaginée par Gessner, nous pourrions parler d’imitation, voire de détournement ; il n’y aurait pas « similitude » au sens du dispositif de greffe que nous avons défini plus haut. Mais Moreau le jeune introduit une deuxième gravure, c’est-à-dire un troisième terme dans la transaction, qui lui n’a pas de modèle dans l’édition de Gessner, et contraste fortement à première vue avec elle. Ce troisième terme va faire apparaître l’enjeu réel de la transaction, dont nous allons montrer qu’il consiste à adapter l’objet (l’ensemble constitué par les contes de Diderot et les idylles de Gessner) au contexte révolutionnaire français, qu’il légitime en retour par le corpus textuel emblématique de la culture classique et des Lumières auquel il l’associe.

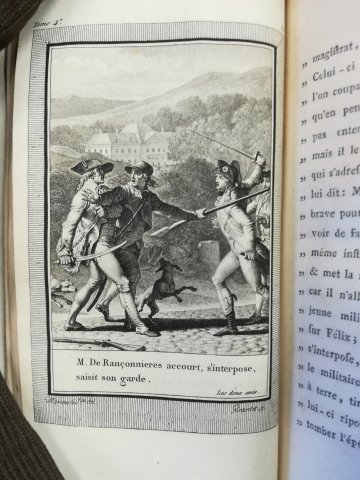

Au locus amoenus, clos et resserré, qui fournit le cadre de la première gravure de Moreau le jeune, cette seconde gravure oppose une perspective dégagée, avec au loin le château de M. de Rançonnières dont Félix est devenu le garde-chasse. D’emblée, le style de la scène contraste avec la scène précédente : c’est une vue, un site, un panorama ; ce n’est plus le décor de bosquet, l’écrin de verdure de la pastorale. Une rupture esthétique s’opère et la nature pré-romantique impose ici un nouveau rapport du regard à l’image, qui ouvre, décloisonne et indifférencie.

Le sujet maintenant : c’est en quelque sorte la fin de Félix, comme pendant de la fin d’Olivier. M. de Rançonnières est en procès avec son voisin, M. Fourmont, et Félix prend fait et cause pour son maître. La gravure représente la rencontre au retour de la chasse de M. de Rançonnières et de Félix à gauche, avec M. Fourmont et son frère militaire à droite. Le militaire insulte le châtelain à voix basse, mais Félix l’entend, jette son fusil à terre (au premier plan à gauche) et dégaine son sabre. M. de Rançonnières tente de s’interposer. La gravure saisit cet instant de suspens dramatique, avant que Félix ne coupe avec son sabre la moitié du bras du militaire.

C’est donc un face à face, ou plus exactement une confrontation doublée d’une interposition, dessinant une scène tumultueuse, barrée vivement par le trait que forme la lame du sabre de Félix, prolongée par le fusil de M. de Rançonnière. Apparemment, toute la composition exacerbe le jeu sémiotique des différences, jusqu’à cette barre visuelle qui coupe l’image en deux. Mais dans cette confrontation, Révolution oblige, les costumes du charbonnier garde-chasse, du châtelain et du militaire aristocrate ont été accommodés à la nouvelle manière : non seulement le vêtement, mais l’attitude, l’expression, plus rien n’exprime la hiérarchie sociale. Le châtelain pourrait être le garde-chasse, et le garde-chasse deviendra de fait le militaire… Tous les personnages sont régis par la même similitude révolutionnaire, qui est, ici, une similitude d’indifférenciation.

La composition de la gravure repose par ailleurs sur la symétrie des deux groupes affrontés, comme dans la gravure précédente. Dans cette symétrie, Moreau le jeune introduit un déséquilibre dynamique : le militaire, bien que son corps soit porté vers l’avant, est repoussé à la droite de l’image, et M. Fourmont disparaît presque derrière lui. Le corps de Félix au contraire, esquisse un mouvement de recul, mais occupe la moitié de l’image. L’image dit ce qui se joue dans ce combat inégal : la victoire de Félix sur le moment, mais une victoire par laquelle il court à sa perte ; l’égalité des combattants sur le terrain, mais l’écrasante supériorité de la machine sociale et institutionnelle, qui donnera l’avantage à M. Fourmont, « Conseiller au Présidial de Lh… », magistrat donc, et comme tel maître du jeu judiciaire.

Le moment du combat entre Félix et le militaire ne peut pas représenter la conclusion heureuse que Diderot esquisse : l’amour de la geôlière qui facilite l’évasion de Félix, puis sa carrière en Prusse dans le Régiment des Gardes où il « est aimé de ses camarades ». L’amitié triomphe et renoue, toujours au bout du compte, la communauté. Sur l’image, Félix est entouré de ses chiens : l’un court derrière lui, l’autre saute au-devant, dessinant autour de Félix et de son maître un cercle solidaire. Face au groupe soudé des chasseurs et de leurs chiens, le jeune gandin, dans son élégant costume d’officier, et son frère apeuré, sont bien seuls29.

La similitude dit ces différences et opère la greffe, cette greffe même que Diderot théorise à la fin des Deux amis de Bourbonne :

« Comment s’y prendra donc ce conteur-ci pour vous tromper ? Le voici. Il parsemera son récit de petites circonstances si liées à la chose, de traits si simples, si naturels & toutefois si difficiles à imaginer que vous serez forcé de vous dire en vous-même : Ma foi, cela est vrai ; on n’invente pas ces choses là. »

Les petites circonstances constituent le terrain de la similitude, par laquelle s’opère la greffe : il ne s’agit plus ici simplement de greffer deux contes de Diderot dans un recueil d’idylles de Gessner, ni d’apparier deux gravures de Moreau le jeune à une gravure de Gessner (la similitude transactionnelle), mais de ce qui constitue le ressort même de la fiction d’une part (la similitude de genre), et le principe politique d’une communauté par l’amitié d’autre part (la similitude thématique).

Notes

Salomons Gessners Schriften, Zurich, ben Orell, Gessner, Füesslin und Comp., 1770 et 1772. L’édition se décompose en 5 tomes réunis en trois volumes. Le premier, Erster Theil, contient La Mort d’Abel et Daphnis ; le second, Zweiter Theil, contient les Idylles et les Pastorales – Schäferspiel ; le troisième, Dritter Band, contient à nouveau des Idylles, les Contes de Diderot et la Lettre sur le paysage. Chaque volume est orné d’une vignette en frontispice. Les deux premiers volumes indiquent comme date de publication 1770, le troisième (t. 5) – 1772. Exemplaire consulté : Madison, Memorial Library, Special Collections, X47Y G33 Cutter.

Moralische Erzählungen und Idyllen von Diderot und Gessner, Zürich, 1772. Un exemplaire est conservé à la bibliothèque nationale de Bavière, à Münich, cote Res/P.o.germ. 466, consultable en ligne sur le site de la bibliothèque digitale de Münich.

Contes moraux et nouvelles idylles de D… et Salomon Gessner, à Zuric chez l’Auteur, MDCCLXXIII, édition in-4°. La Bnf et la Bibliothèque de l’Arsenal possèdent chacune deux exemplaires de cette édition, qu’on peut consulter sur Gallica.

Martin Bircher et Bruno Weber, Salomon Gessner, Orell Füssli, 1982.

Un exemplaire est conservé à la bibliothèque régionale d’Oldenburg, cote 191 et 194 S., 10 Bl. ; 4°, consultable en ligne sur le site de la bibliothèque digitale d’Oldenburg.

Maurizio Pirro, Anime floreali e utopia regressiva: Salomon Gessner e la tradizione dell’idillio, Udine, Campanotto, 2003.

En 1762 Grimm fait l’éloge des idylles de Gessner dans la Correspondance littéraire, à l’occasion de leur traduction en français. On ne sait pas exactement comment les deux hommes se lièrent ensuite. Mais la bibliothèque municipale de Zurich conserve trois lettres de Grimm à Gessner qui nous renseignent sur la manière dont cette liaison se traduisit par l’offre de publication que Gessner fit à Diderot (Paul Usteri, « Lettres inédites de Melchior Grimm à Gessner », Revue d’histoire littéraire de la France, n°3, 1908, p. 511-515). La première nous apprend que Gessner expédia à Grimm, de Zurich à Paris, une caisse de tableaux et de gravures, qu’il lui demandait de vendre : Grimm confia cette commission à Diderot (lettre du 2 fév. 1769). Les deux suivantes font suite à la publication des Nouvelles Idylles en 1772 et à la grande édition des œuvres (Zurich, 1777).

« de ma vie, mon âme, qui est née forte et mâle, ne s’accoutumera à cette mollesse efféminée, qui vous le rend si cher » (Caïn à Adam à propos d’Abel, chant I, p. 32-33) ; « j’ai seulement vu avec peine ces caresses molles et efféminées, par lesquelles il m’enlevait l’affection d’Ève et d’Adam » (Caïn à Mehala son épouse à propos d’Abel, chant III, p. 115) ; « mais pour pleurer comme mon frère, il faudrait que je fusse plus efféminé que je ne le suis » (p. 141)

9« C’est de ces deux contes que l’abbé de Vauxcelles […] disait qu’ils faisaient au milieu des Idylles de Gessner l’effet « de satyres parmi des nymphes ! » (Notice préliminaire de l’édition Brière, 1821, vol. 7, p. 322.)

Rappelons que la Correspondance littéraire est un journal manuscrit, diffusé à prix d’or dans les cours européennes francophones avides de nouveautés parisiennes un peu sulfureuses. Comme correspondance manuscrite, ce journal n’est pas soumis à la censure. Diderot y a diffusé l’essentiel de son œuvre.

Dans cet ouvrage, Meister s’exclame par exemple : « Toute Religion qui devient dominante ne cesse-t-elle pas d’être l’ouvrage de Dieu, ne devient-elle pas par là même l’ouvrage des hommes ? » (p. 4) On imagine la réaction des autorités religieuses instituées de Zürich, en lisant ces lignes…

Il faut interpréter dans ce sens la lettre que Meister écrit à Gessner : « M. Diderot m’a chargé d’une proposition qui, s’il vous convenait de l’accepter, ajouterait encore, s’il est possible, à l’intérêt qu’il prend à tout ce qui vient de vous. Il a fait deux petits contes moraux qui me paraissent charmants […]. Il voudrait les joindre à vos nouvelles Idylles, enchanté, c’est son mot, de se trouver accollé avec vous dans le même volume. » (Lettre non datée, citée par Roland Mortier, Diderot en Allemagne, Genève-Paris, Slatkine, 1986, p. 185.) Diderot s’est laissé circonvenir par Meister : c’est Meister qui a trouvé ces contes charmants, et imaginé de les apparier aux charmantes idylles de Gessner. Diderot et Gessner n’ont jamais échangé la moindre lettre.

Contes moraux et nouvelles idylles…, op. cit., Préface non paginée.

« Cependant vous serez content de la traduction de ces nouvelles Idylles, qui ne manque ni de correction, ni de grâce : elle est de M. Meister, jeune homme de Zurich, plein de goût et de mérite, qui est à Paris depuis plusieurs années, et qui cherche à s’y fixer. M. Gessner a fait lui-même l’édition de cette traduction française, qui forme un volume in-4°, qu’il a ornée d’estampes et de vignettes de sa composition… » (Correspondance littéraire, février 1773, éd. Tourneux, Garnier, 1879, t. X, p. 195-6)

À la réaction de l’abbé de Vauxcelles, précédemment citée, on peut ajouter celle concordante de Julie Bondeli à Neuchâtel, dès octobre 1771 : « J’ai entendu parler de la traduction et de la nouvelle édition des Idylles de M. Gessner, on m’a même dit que Diderot voulait y en ajouter de sa façon pour voir si on les distinguerait d’avec celles du Théocrite suisse. J’ai assuré en toute humilité que je ne serais pas un moment dans l’embarras ; le cor de chasse monté sur le ton du flageolet ne devient cependant pas flageolet lui-même pour une oreille accoutumée aux meilleurs sons de ce dernier, quelque habile que puisse être le joueur de cor de chasse. » (Lettre à Léonard Usteri, in Julie von Bondeli und ihr Freudeskreis, Hannover, Hahn, 1874, p. 353, n°102, citée par R. Mortier, op. cit., p. 185).

Gessner distingue dans l’édition de ses Écrits, une section pour les Idylles et une autre section pour les Pastorales, qui sont des textes plus longs. Mais la frontière entre le dialogue de l’idylle et les scènes de la pastorale, constituant toute une pièce de théâtre, est mince.

Voir Correspondance littéraire, éd. Tourneux, 1879, vol. 9, p. 185. Le billet de Grimm établit clairement le contexte littéraire, la vogue du motif des deux amis (non seulement le conte iroquois de Saint Lambert, mais le drame de Beaumarchais et le roman de Sellier de Moranville), sans aucune référence à Gessner.

Sur la genèse de l’Entretien d’un père avec ses enfants, voir Pierre Chartier, « La loi du père. Étude de l’Entretien d’un père avec ses enfants », in Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 1997, n°23, p. 9-62, et notamment p. 13-14.

Roland Mortier cite les réactions enthousiastes de Christoph Martin Wieland, de Johann Gottfried Herder et de Johann Georg Hamann (Diderot en Allemagne, op. cit., p. 186-188).

Idylles et poèmes champêtres de M. Gessner, traduits de l’allemand par M. Huber, traducteur de la mort d’Abel, Lyon, J. M. Bruyzet, 1762.

Le tableau est actuellement conservé au musée Leblanc-Duvernoy d’Auxerre.

« tandis que je m’épuise à travailler aux champs, et que la sueur coule sur mon visage basané ; ils passent, et c’est pour l’aller trouver, lui dont les mains délicates se jouent dans les fleurs, ou qui se tient oisif près de son troupeau » (chant III, p. 152). Voir également le tableau des enfants de Caïn s’épuisant aux tâches des champs, dans le songe du chant IV (p. 172).

« Malheur à moi d’être le premier né, puisque mon aînesse ne m’assure qu’un poids plus accablant de malédiction. » (Chant III, p. 152-3).

Voir le tableau du bonheur des enfants d’Abel dans le songe de Caïn au chant IV : « Il serait dur pour nos mains accoutumées à toucher les cordes sonores de la lyre, de cultiver les champs ; […] que ces hommes grossiers, qui ne sont pas comme nous initiés dans les beaux arts, supportent seuls les travaux de la campagne » (p. 177-178). Caïn rêve la hiérarchie sociale à venir et la conjuration des enfants d’Abel pour y parvenir : cette conjuration diabolique constitue le revers de la conjuration angélique d’Abel ; avers et revers du même processus de basculement vers la nouvelle économie politique.

« Tout en disant ces derniers mots, il se mit en devoir d’embrasser les genoux de Caïn » (chant IV, p. 186).

« Mon frère, lui dit-il d’une voix entrecoupée par l’effroi : mais non… dieu… je frissonne… un des séditieux réprouvés, que la foudre de l’éternel a précipités du ciel, a sans doute emprunté sa figure, sous laquelle il blasphême !… » (chant IV, p. 183)

« Sicelides Musae, paulo maiora canamus. | non omnis arbusta iuuant humilesque myricae ; | […] Ultima Cumaei uenit iam carminis aetas ; | Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. » (Muses de Sicile, chantons un peu plus grand. | Tout le monde n’aime pas les sous-bois, ni l’humble tamaris ; | […] Voici venir le dernier âge de la prophétie de Cumes ; | un grand ordre des siècles renaît. Virgile, Bucoliques, IV, 1-6.)

Cette édition se trouve à la Bnf, cote RES-YH-152 à 155 ; elle comporte une première indication « Dijon, de l’imprimerie de P. Causse, An 3e », sur une page blanche précédant le frontispice, puis l’indication « A Paris, chez Ant.-Auguste Renouard, M. DCC. XCV » sur la page de titre. J’ai pu consulter les gravures dans une édition in-8° des Contes Moraux et nouvelles idylles, publiée à Zurich en 1773, sans doute en même temps que la luxueuse édition in-4° illustrée par Gessner qui est plus connue. Cette édition in-8°, destinée à une diffusion plus large à meilleur marché, n’était pas illustrée. Elle a été enrichie a posteriori des gravures exécutées par Moreau le jeune vingt ans plus tard. Exemplaire consulté : Madison, Memorial Library, Special Collections, cote PT1886 Z413 (la reliure originale a malheureusement disparu). Cet exemplaire enrichi est symptomatique du mécanisme de la similitude : il ne s’agissait pas pour le relieur, ou pour le propriétaire qui a commandé la reliure, de produire un exemplaire identique (à quoi, d’ailleurs?), mais bien de greffer, d’apparier deux éditions, ou deux matériaux éditoriaux hétérogènes, mais comportant un terrain commun, pour produire un objet composite enrichi.

La composition de Moreau le jeune a peut-être inspiré l’auteur anonyme du frontispice de Jacques le Fataliste, Paris, Gueffier, 1797, illustrant la scène où Jacques se jette dans les bras du bourreau. Voir Utpictura18, notice A1366.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « Gessner avec Diderot : les trois similitudes », Lendemains, n°173, 44-janvier 2019, dir. Dorothee Kimmich, Nicole Colin, Narr Francke Attempto, Tübingen, 2019, p. 18-48.

Diderot

Archive mise à jour depuis 2006

Diderot

Les Salons

L'institution des Salons

Peindre la scène : Diderot au Salon (année 2022)

Les Salons de Diderot, de l’ekphrasis au journal

Décrire l’image : Genèse de la critique d’art dans les Salons de Diderot

Le problème de la description dans les Salons de Diderot

La Russie de Leprince vue par Diderot

La jambe d’Hersé

De la figure à l’image

Les Essais sur la peinture

Atteinte et révolte : l'Antre de Platon

Les Salons de Diderot, ou la rhétorique détournée

Le technique contre l’idéal

Le prédicateur et le cadavre

Le commerce de la peinture dans les Salons de Diderot

Le modèle contre l'allégorie

Diderot, le goût de l’art

Peindre en philosophe

« Dans le moment qui précède l'explosion… »

Le goût de Diderot : une expérience du seuil

L'Œil révolté - La relation esthétique

S'agit-il d'une scène ? La Chaste Suzanne de Vanloo

Quand Diderot fait l'histoire d'une scène de genre

Diderot philosophe

Diderot, les premières années

Diderot, une pensée par l’image

Beauté aveugle et monstruosité sensible

La Lettre sur les sourds aux origines de la pensée

L’Encyclopédie, édition et subversion

Le décentrement matérialiste du champ des connaissances dans l’Encyclopédie

Le matérialisme biologique du Rêve de D'Alembert

Matérialisme et modélisation scientifique dans Le Rêve de D’Alembert

Incompréhensible et brutalité dans Le Rêve de D’Alembert

Discours du maître, image du bouffon, dispositif du dialogue

Du détachement à la révolte

Imagination chimique et poétique de l’après-texte

« Et l'auteur anonyme n'est pas un lâche… »

Histoire, procédure, vicissitude

Le temps comme refus de la refiguration

Sauver l'événement : Diderot, Ricœur, Derrida

Théâtre, roman, contes

La scène au salon : Le Fils naturel

Dispositif du Paradoxe

Dépréciation de la décoration : De la Poésie dramatique (1758)

Le Fils naturel, de la tragédie de l’inceste à l’imaginaire du continu

Parole, jouissance, révolte

La scène absente

Suzanne refuse de prononcer ses vœux

Gessner avec Diderot : les trois similitudes