De la mystification à la performance : problèmes d’énonciation

La Préface-annexe, ou le roman entier comme dispositif

La Religieuse de Diderot ne se présente pas comme un roman, mais comme l’histoire d’une mystification organisée en 1760 par Diderot et ses amis pour faire revenir à Paris le marquis de Croismare, qui était parti pour Caen et dont ils regrettaient la compagnie. L’origine de ce jeu de société et les premières lettres qu’il a suscitées sont rapportées par Grimm dans un dossier de la Correspondance littéraire de 1770, qui sera retouché par Diderot et intégré au roman comme « Préface-annexe » en 1780.

« Comme sa perte1 nous était infiniment sensible, nous délibérâmes en 1760, après l’avoir supportée pendant plus de quinze mois, sur les moyens de l’engager à revenir à Paris. L’auteur des Mémoires qui précèdent2 se rappela que quelque temps avant son départ on avait parlé dans le monde avec beaucoup d’intérêt d’une jeune religieuse de Longchamp qui réclamait juridiquement contre ses vœux auxquels elle avait été forcée par ses parents. » (DPV XI 27-28.)

L’histoire de La Religieuse est donc bâtie à partir d’un fait divers réel, le procès intenté par une certaine Marguerite Delamarre pour faire annuler ses vœux, quitter l’état de religieuse et sortir du couvent. Georges May a retrouvé les documents du dix-huitième siècle qui attestent de l’authenticité de ce fait-divers, dont Diderot n’a fait que travestir les noms des personnes impliquées.

« Cette pauvre recluse intéressa tellement notre marquis que, sans l’avoir vue, sans savoir son nom, sans même s’assurer de la vérité des faits, il alla solliciter en sa faveur tous les conseillers de Grand-Chambre du Parlement de Paris. Malgré cette intercession généreuse, je ne sais par quel malheur, la sœur Suzanne Simonin perdit son procès, et ses vœux furent jugés valables.

M. Diderot résolut de faire revivre cette aventure à notre profit. » (Suite du précédent.)

Dès le départ, donc, l’écart classique du réel et du représenté est remis en question : quel est le statut de cette aventure que nous lisons et à qui est-elle destinée ? Si elle est destinée au marquis de Croismare, comment expliquer le changement des noms, le passage de Marguerite Delamarre à Suzanne Simonin ? Comment le marquis a-t-il pu prendre pour réelle une histoire qui se présentait d’emblée et sans aucune justification comme travestie ? Pouvait-il solliciter en faveur d’une religieuse « sans l’avoir vue, sans savoir son nom, sans même s’assurer de la vérité des faits » ? Comment intervenir en faveur de quelqu’un qui n’est pas là et dont on ne connaît pas le nom ? On en vient à se demander ici où est la véritable mystification, et si le marquis de Croismare n’était pas plus ou moins de mèche soit avec Grimm pour faire écrire un roman à Diderot, soit même avec Diderot pour mystifier le lecteur.

Cette incertitude qui pèse sur le statut du texte se mesure au titre seul de cette « Préface-annexe » dont il est impossible de déterminer si elle « préface » un roman et vient naturellement se placer à son début, ou si elle clôt un document, disposant alors en fin de volume les pièces « annexes » du dossier.

S’il s’agit d’introduire un roman, la « Préface-annexe » pose les cadres de sa vraisemblance et offre les éléments nécessaires à l’authentification du récit. Elle constitue alors une variation sur le thème du manuscrit trouvé dans un placard, des mémoires confiées par une amie qui tient à garder l’anonymat, ou, plus généralement, du « ceci n’est pas un roman ». La vraisemblance, pour fonctionner, doit faire oublier la machinerie de ses codes, et les préambules sur l’authenticité du récit ont cette fonction d’effacement.

Pourtant ici, au lieu du brouillage, de l’effacement attendu, Diderot exhibe et accentue jusqu’à l’absurde les ficelles de la fabrication d’une histoire qui n’est pas du tout donnée pour authentique. La fiction n’est pas niée ; elle est dénoncée.

C’est que la « Préface-annexe » inscrit déjà le texte dans une autre perspective, plus moderne : elle nous fournit les documents qui ont permis de construire un roman réaliste3.

Mais la documentation du roman réaliste est intégrée dans celui-ci. Ici, la Préface-annexe demeure en dehors du récit proprement dit, des mémoires de Suzanne. D’autre part il ne s’agit pas de documents sur la vie de Marguerite Delamarre, mais sur les conditions de fabrication du récit. Ils visent l’énonciation, et non directement l’énoncé de l’histoire.

Ni pacte de vraisemblance, ni document réaliste, la « Préface-annexe » se situe dans un entre-deux de l’histoire littéraire ; elle fonctionne comme matrice des dispositifs scéniques de La Religieuse.

Effets pervers de la mystification

Il importe peu que nous nous laissions ou non duper par cette voyante couture du réel et de la fiction. La Préface-Annexe ne nous intéresse pas tant comme document que comme dispositif romanesque, c’est-à-dire comme mise en place par Diderot d’une stratégie énonciative dans un espace donné :

« Il4 supposa que la religieuse en question avait eu le bonheur de se sauver de son couvent, et en conséquence il écrivit en son nom à M. de Croismare pour lui demander secours et protection. Nous ne désespérions pas de le voir arriver en toute diligence au secours de sa religieuse, ou s’il devinait la scélératesse au premier coup d’œil et que notre projet manquât, nous étions sûrs qu’il nous en resterait du moins une ample matière à plaisanter. » (Suite du précédent.)

Au commencement donc, il y a un espace clos, le couvent. Cette clôture est doublement transgressée, par la fuite de Suzanne et par l’établissement d’une correspondance avec le marquis. Le discours de Suzanne, écrit par Diderot sur la base d’une fuite purement imaginaire, est mensonger (Grimm parle de « scélératesse ») ; mais nous ne tarderons pas à comprendre que, selon le principe de réversion propre à la fiction romanesque, ce mensonge délivre précisément la vérité du cloître, la vérité d’un en deçà clos, soustrait au regard. Suzanne se situe entre le monde et le cloître5 et, par cette position impossible, elle fait écran : nous (le marquis, le lecteur) ne le voyons que par elle ; elle surimpose son image sur un espace où il est interdit de pénétrer. L’ensemble de La Religieuse, avec son discours mystifiant, son espace soustrait et son écran, fonctionne comme une scène.

Deux logiques sont ainsi mises en œuvre : d’une part une logique discursive, visant par tous les moyens rhétoriques la persuasion du marquis, logique illusoire et déceptive structurant la mystification et perpétuant la coupure sémiotique entre le destinateur et le destinataire du discours, entre le trompeur et le trompé ; d’autre part une logique iconique, visant à établir par l’image une communication entre deux mondes disjoints aux langages étrangers, logique sans paroles, fondée sur le geste et la situation, structurant le dispositif scénique.

La mystification menace donc en quelque sorte la scène, fait peser sur elle le doute et le discrédit. A moins que cette menace ne soit justement le moteur même de la réussite scénique :

« Cette insigne fourberie prit toute une autre tournure, comme vous allez voir par la correspondance que je vais mettre sous vos yeux, entre M. Diderot ou la prétendue religieuse et le loyal et charmant marquis de Croismare, qui ne se douta pas un instant d’une noirceur que nous avons eue longtemps sur notre conscience.

Nous passions nos soupers à lire, au milieu des éclats de rire, des lettres qui devaient faire pleurer notre bon marquis ; et nous y lisions, avec ces mêmes éclats de rire, les réponses honnêtes que ce digne et généreux ami lui faisait. » (Suite du précédent.)

La scène pathétique est écrite et lue pour rire. Elle suscite les larmes parce que, se parodiant elle-même d’emblée, elle s’exagère, s’outrepasse, et opère ainsi la transgression nécessaire à l’effet scénique. Le dispositif s’autonomise :

« Une circonstance qui n’est pas la moins singulière, c’est que, tandis que cette mystification échauffait la tête de notre ami en Normandie, celle de M. Diderot s’échauffait de son côté. Celui-ci, persuadé que le marquis ne donnerait pas un asile dans sa maison à une jeune personne sans la connaître, se mit à écrire en détail l’histoire de notre religieuse. Un jour qu’il était tout entier à ce travail, M. d’Alainville, un de nos amis communs, lui rendit visiste, et le trouva plongé dans la douleur et le visage inondé de larmes. — Qu’avez-vous donc, lui dit M. d’Alainville ? Comme vous voilà ! — Ce que j’ai ? lui répondit M. Diderot ; je me désole d’un conte que je me fais… » (DPV XI 31.)

Le passage de la mystification au « conte que je me fais » marque le retournement de celle-ci contre son instigateur. L’efficacité effusive de la scène a généralisé la douleur et les larmes, dans une logique qui n’a plus rien à voir avec la persuasion rhétorique du discours, mais avec la participation, avec la communication corporelle de la souffrance. La mystification a apporté à La Religieuse la dimension parodique et subversive propres au scandale de la scène : c’est une histoire scandaleuse utilisée par Grimm et ses amis de façon scandaleuse. Mais l’efficacité scénique qui se met alors en place dans le récit détourne, décale, déconstruit la finalité mystificatrice de l’histoire. La mystification a installé le dispositif de la scène, qui s’est retourné contre la mystification.

Exhibition et camouflage : la double énonciation

Le cadre énonciatif de La Religieuse est donc double.

Tout d’abord, la lettre, les mémoires de Suzanne se donnent à lire comme l’exposition de son corps souffrant, une exposition qui va jusqu’à l’érotisation dans ses rapports avec la supérieure de Sainte-Eutrope. Ce corps souffrant qui se donne à voir fonctionne comme ouverture d’un « quelque chose », d’un en deçà de la scène qui tient lieu d’intériorité psychologique. Le tableau donné à voir se double d’un envers du tableau ; la surface morale ouvre à une profondeur de jouissance et/ou de folie.

Mais cette énonciation scopique du corps de Suzanne est elle-même enchassée dans l’énonciation hors-lettre, hors-mémoires, construite par Diderot et ses amis dans le cadre de la mystification. Le guet-apens tendu au marquis de Croismare au milieu des éclats de rire instaure un espace de sociabilité restreinte, privée, subversive, libertine. Cette énonciation là, contrairement à la première qui s’expose et se livre sans frein, s’abrite, se protège : Diderot se cache derrière Suzanne, qui se cache derrière Marguerite Delamare ; la souffrance, la torture, la jouissance et la barbarie ne sont que des plaisanteries pour faire revenir le marquis de sa campagne. La charge émotive et agressive du texte est ainsi éludée, détournée dans le dispositif de mystification. On retrouve ici la stratégie du mot d’esprit, dont Freud montre qu’il déplace et condense l’attaque subversive ou indécente dans l’absurdité risible du trait, du bon mot, de la pique6.

Pourquoi tant insister sur les incidences structurales d’un phénomène somme toute assez banal ? Diderot trouvé pleurant de son propre conte est un piégeur piégé, et piégé complaisamment puisque ses pleurs ont pour premier effet de garantir l’efficacité du dispositif romanesque.

Dans l’économie structurale de l’écriture romanesque, quelque chose d’autrement plus important se joue. Ce retournement déconstructif de la mystification contre elle-même signifie que la mystification généralise le dispositif de la scène à l’ensemble du roman au point que ce dispositif s’autonomise pour fonctionner en dehors de toute finalité mystificatrice et, de là, de toute référence à une norme discursive du récit. La scène devient la forme et la norme de l’ensemble du texte. Elle n’est plus le moment court, passager, de transgression des codes de la vraisemblance diégétique. Elle n’est plus le glissement de la norme discursive au hors-norme iconique. Elle n’est plus le détournement fugitif d’une histoire enchaînant des événements en un dispositif qui fait sens et tableau dans l’espace et par l’image. La scène se constitue comme transgression pure, non plus transgression par rapport à une extériorité de la scène, négation d’un dehors, mais espace autonome affirmant positivement la transgression. En ce sens, la scène de La Religieusese définit par un certain rapport à la performance.

La scène dans son rapport avec la performance

Le décalage entre l’événement qui se produit et la performance attendue ouvre dans le roman la dimension transgressive, subversive de la scène. La parole décisive, le mot, le trait qui architecture la scène se construit en se référant explicitement ou implicitement à une parole performative attendue, mais déroute cette attente, contrevient au rituel, instaure par rapport à lui un décalage. La scène fournit le dispositif d’une performance attendue, mais quelque chose vient gripper le rituel, quelque chose se retourne, se renverse, se révolte à l’intérieur de l’espace qu’elle a disposé : coup de théâtre, renversement de situation, la dynamique de la scène tient à cette structure révoltée, à ce ratage essentiel dont elle déploie la scandaleuse théâtralité. La scène est programmée pour rater.

La parole performative est la pointe la plus avancée, la plus caractéristique et la plus visible de ce qui dans la scène est attendu, visé. Mais la performance ne se définit ni exclusivement ni même nécessairement par rapport à une parole qui se dérobe. L’enjeu essentiel de la scène est cet espace symbolique qui délimite un dehors et un dedans et par rapport auquel se pose la question d’en être ou de ne pas en être. Dès lors que la scène se définit dans son rapport avec la performance, le dispositif de la scène se structure par cette délimitation, cette coupure sémiotique sur la bordure de laquelle vient tomber ou se lever l’écran : l’écart de la visée idéale au ratage actuel de la scène devient écart visible dans l’espace ; à l’espace de la performance vient s’opposer l’espace de la parole transgressive et protégée ; à l’ancien espace de la représentation vient s’opposer la nouvelle sphère de la communication7.

Pour rendre plus claire cette configuration de l’espace scénique, prenons pour exemple la scène où Suzanne refuse de prononcer ses vœux.

Suzanne refuse de prononcer ses vœux

Situation

Rappelons l’histoire. Contrairement à ses deux sœurs cadettes, qui ont été richement dotées et mariées, Suzanne a été mise au couvent, où sa mère cherche à la contraindre à prononcer ses vœux pour devenir religieuse. On apprendra par la suite que Suzanne n’était pas la fille de M. Simonin, le mari de sa mère : celle-ci a estimé que sa fille ne pouvait pas, en se mariant, prétendre à une part de la fortune familiale et devait entrer dans les ordres pour expier la faute dont elle était le fruit. La décision de Mme Simonin est donc à la fois financière (il s’agit d’exclure Suzanne de l’héritage) et morale (Suzanne doit racheter sa mère devant Dieu). Mais Suzanne, quoique très sincèrement chrétienne, ne se sent pas du tout appelée à la vocation monastique. Elle préfèrerait vivre pauvre dans le monde que recluse dans un cloître.

Dans le couvent de Sainte-Marie, où elle n’est encore que novice8, Suzanne est l’objet de toutes les séductions et les pressions pour l’engager à prononcer ses vœux. Cherchant à y mettre fin définitivement, elle décide de feindre d’accepter de prendre le voile et, le jour de la cérémonie, de faire un éclat qui, pense-t-elle, l’éloignera définitivement du cloître.

L’espace de la scène : représentation et communication

La scène s’organise donc à partir d’un rituel attendu, la cérémonie des vœux, et de sa transgression annoncée, le « non » de Suzanne. D’emblée, l’espace de la scène est présenté comme un espace ambigu : est-il social ou clandestin ? Est-il fondé sur la communication, c’est-à-dire sur l’ouverture au monde extérieur ou sur la représentation, c’est-à-dire sur la fermeture du rituel monastique, qui ne peut dire l’ordre divin que séparé, retiré des perturbations du monde ?

« Tout alla bien jusqu’à la veille du grand jour, excepté qu’ayant appris que la cérémonie serait clandestine, qu’il y aurait très peu de monde, et que la porte de l’église ne serait ouverte qu’aux parents, j’appelai par la tourière toutes les personnes de notre voisinage, mes amis, mes amies ; j’eus la permission d’écrire à quelques-unes de mes connaissances. Tout ce concours auquel on ne s’attendait guère se présenta, il fallut le laisser entrer, et l’assemblée fut telle à peu près qu’il la fallait pour mon projet. » (DPV XI 98.)

La cérémonie est le cadre attendu d’une performance qui, pour agir sur le lien social et symbolique, doit être ouverte au public. Mais les vœux de Suzanne auront été obtenus par la contrainte et sont dictés par des motifs inavouables : toute la première partie du roman est marquée par ce travail de la mauvaise conscience, qui s’abrite dans la clandestinité des paroles9. L’ancien espace de la représentation, avec ses rituels séculaires hérités du moyen-âge, sert d’alibi à cette réclusion, à cette dissimulation ; mais cet espace doit s’ouvrir au public lors de la cérémonie : alors, le cloître ne représente plus le monde devant Dieu, mais Dieu devant le monde.

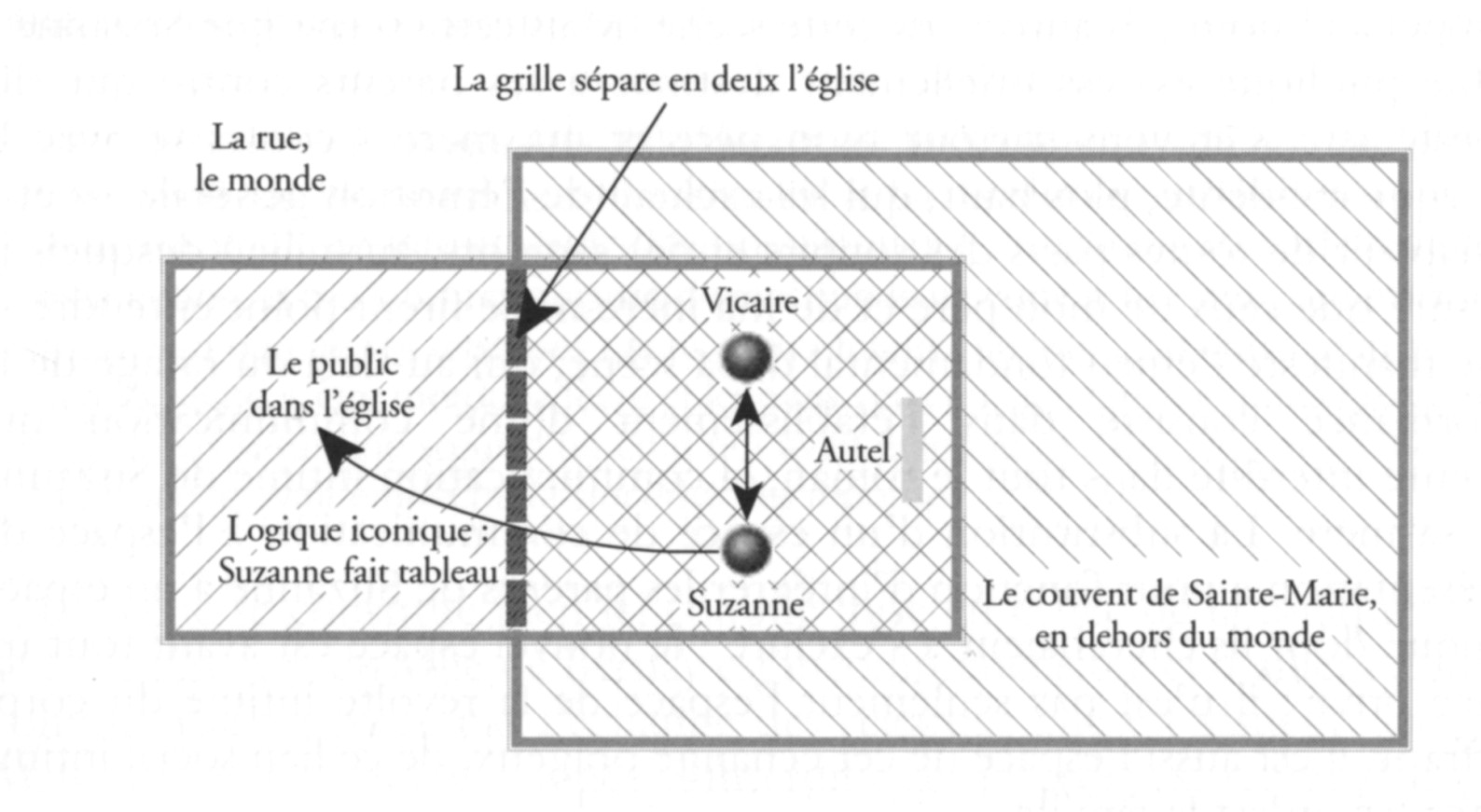

La scène se déroule d’ailleurs dans l’église du couvent de Sainte-Marie, qui constitue par nature un espace double. D’un côté, située dans l’enceinte, elle participe de la clôture monastique, de la clandestinité d’un espace hors-monde tourné exclusivement vers Dieu ; d’un autre côté, comme église, elle est ouverte sur le monde et pour les cérémonies religieuses elle se doit d’accueillir tous les fidèles qui voudront s’y présenter. Les églises de couvent sont pour cette raison toujours divisées en deux par une grille qui permet aux religieuses ou aux moines d’assister à une cérémonie publique tout en respectant la clôture monastique, c’est-à-dire sans sortir de l’espace fermé, interdit du monastère. Cette grille qui divise l’espace de l’église est amenée à jouer le rôle essentiel de l’écran dans la scène.

Suzanne va tirer parti de cette faille dans le dispositif d’enfermement qui lui est imposé, de cette ouverture nécessaire de l’espace scénique, ouverture qu’impose la représentation cérémonielle. Par la tourière, c’est-à-dire par la sœur chargée des communications avec le monde extérieur et habilitée à sortir du cloître, elle fait venir et se constitue un public. Elle transforme ainsi l’espace de représentation organisé autour de la célébration close sur elle-même d’un rituel immuable en un espace de communication organisant un échange entre le protagoniste et le public, délivrant un message inattendu. Pour reprendre les termes de J. Habermas, l’ancien espace public de représentation est investi par la sphère privée bourgeoise qui tend à devenir le nouvel espace public.

La révolte intime

En effet, l’espace de représentation est l’espace de la performance, dont le cadre symbolique est dominé par la dimension collective et spirituelle de la rédemption. Dans cet espace, Suzanne n’est pas une personne autonome et singulière, mais la partie d’un tout : elle est d’abord une partie de sa mère, ou plus précisément la partie de sa mère qui est dévolue au rachat de sa faute ; elle est destinée ensuite à devenir une partie de la communauté monastique, partie non détachable, destituée de toute initiative propre. Suzanne représente la faute de sa mère et met en scène le rachat de cette faute dans chacune des diverses performances auxquelles elle est confrontée dans le roman.

Mais Suzanne apparaît, par rapport à cet espace de représentation, par rapport à ces performances attendues, décalée, voire révoltée. Ce qu’on lui demande de faire à titre métonymique, comme partie prenante fondue dans le corps symbolique ou dans l’espace de la représentation, Suzanne le reçoit ou le refuse à titre individuel, comme personne singulière exerçant et communiquant les décisions de son libre-arbitre. En deçà même de cette liberté de raison et d’esprit, Suzanne revendique et exhibe les prérogatives d’un corps sensible séparé, éprouvant dans sa chair, par le frisson, la convulsion ou la défaillance, la révolte intime qui signifie, avant même le commencement d’une parole, l’exigence de son autonomie. La révolte n’est pas toujours dite : quand elle ne peut dire non, s’indigner, marquer son refus, Suzanne signifie sa révolte par les symptômes de son corps défaillant. L’exposition du corps souffrant prend alors une signification politique. Elle porte les revendications de ce que J. Herbemas nomme la sphère privée bourgeoise : l’exigence de liberté incarnée par la défaillance de Suzanne, avant même la verbalisation de sa révolte par le « non » à l’église, fait tableau comme image de la résistance et de la révolte. La convulsion du corps rend immédiatement sensible, sans le détour d’une prise d eparole, la poussée vers la liberté d’opinion et la liberté de communication. La révolte corporelle établit une communication entre l’intériorité de la personne et l’extériorité d’un public. Cette communication intime, interdite de parole par les exigences du rituel, bloquée par le discours de la performance, s’établit par un continuum sensible fondé sur la vibration, l’effusion, la monstration.

Il y a donc un flottement, dans le dispositif de cette scène, entre l’ancien espace de représentation, dans lequel la transgression constitutive de la scène s’opère par le scandale, et le nouvel espace de communication, dans lequel la transgression constitutive de la scène s’opère par la révolte intime. D’emblée, on s’aperçoit que le texte joue sur les deux tableaux. La nuit précédant la cérémonie, Suzanne s’imagine la scène :

« Je me représentais mon rôle au pied des autels, une jeune fille protestant à haute voix contre une action à laquelle elle paraît avoir consenti ; le scandale des assistants, le désespoir des religieuses, la fureur de mes parents. O Dieu ! que vais-je devenir ?… En prononçant ces mots, il me prit une défaillance générale, je tombai évanouie sur mon traversin ; un frisson dans lequel mes genoux se battaient et mes dents se frappaient avec bruit succéda à cette défaillance ; à ce frisson une chaleur terrible. Mon esprit se troubla. » (DPV XI 98-99.)

La scène est d’abord figurée comme transgression dans l’espace de représentation, espace théâtral où Suzanne joue son « rôle au pied des autels ». Cet espace est fermé sur lui-même : la narratrice se représente du dehors, se met en scène à distance non comme un « je » ou un « moi », mais comme « une jeune fille protestant contre une action ». La protestation, la transgression produit alors « scandale », « désespoir » et « fureur », c’est-à-dire un rejet du dehors, qui marque l’écart entre la situation figurée par la scène et la performance attendue par son public.

Figure 1 : Dominiquin, Sainte Cécile refuse d’adorer les idoles, Rome, Saint-Louis-Des-Français, chapelle Polet. La scène de Diderot s’appuie sur un motif iconographique classique : dans l’espace de la performance publique, le refus d’adorer les idoles place le martyr face aux représentants de l’autorité dans une position de refus. Entre le préfet Almachius qui la montre du doigt et les appariteurs qui amènent les animaux du sacrifice païen, Cécile ne fait pas écran, mais s’enveloppe dans le refus. (Pour l’histoire de sainte Cécile, voir Jacques de Voragine, La Légende dorée, GF, t. II, p. 372.) Diderot se réfère douze fois au Dominiquin dans les Salons. Dans le Salon de 1763, il évoque avec enthousiasme le Martyre de saint Gervais et de saint Protais de Le Sueur, dont le sujet est similaire.

Mais dans un second temps, la même scène imaginaire est réinvestie hors-discours par le corps, et figurée cette fois comme transgression dans l’espace de communication, espace du continuum sensible où le corps signifie par sa « défaillance », son « frisson général », le même refus, le même écart, la même protestation. Cet espace, sans s’ouvrir véritablement, se dissémine. Le corps éclate en fragments corporels qui semblent s’animer chacun d’une vie propre : « mes genoux se battaient et mes dents se frappaient avec bruit ».

Lorsque vient le moment de la scène proprement dite, nous retrouvons le même double jeu de la scène, comme représentation symbolique et comme communication corporelle :

« On avait tout disposé dès la veille. On sonna les cloches pour apprendre à tout le monde qu’on allait faire une malheureuse. Le cœur me battit encore. On vint me parer ; ce jour est un jour de toilette. A présent que je me rappelle toutes ces cérémonies, il me semble qu’elles auraient quelque chose de solennel et de bien touchant pour une jeune innocente que son penchant n’entraînerait point ailleurs. On me conduisit à l’église ; on célébra la sainte messe. » (DPV XI 99.)

La scène s’ouvre sur la mise en place du dispositif de la performance : le dispositif se déploie à la fois dans l’espace (« on avait tout disposé ») et dans le registre symbolique de la cérémonie (« on sonna les cloches », « toutes ces cérémonies »). Le « on » qui ordonne le rituel et revient six fois manifeste la dépersonnalisation, l’inexistence de l’individualité dans cet espace de représentation.

Par rapport à ce dispositif qui la dilue dans la collectivité, Suzanne manifeste son extériorité, sa distance : le « je » disparaît, sauf pour désigner la narratrice opérant la rétrospection (« je me rappelle »), précisément dans l’écart de la performance prévue (« quelque chose de solennel ») et de la revendication annoncée (« son penchant »). Pour le reste, Suzanne se désigne comme objet (« le cœur me battit » ; « on vint me parer » ; « on me conduisit »), ou même s’expose à distance, à la troisième personne, comme extériorité donnée à voir dans son ambivalence (« une malheureuse », « une jeune innocente »).

Cette disparition du « je » unifiant, cette mise en place d’un conflit symbolique entre le « on » et l’objet (« me », « une ») préparent le jeu proprement scénique. Suzanne insiste alors sur la toilette qui peut s’interpréter comme réduction de la personne au vêtement symbolique dans l’ancien espace de la représentation ou au contraire comme corporisation du rituel ouvrant au nouvel espace de communication, préparant la révolte intime.

Logique discursive, logique iconique

C’est dans cet espace troublé, ambivalent, que débute la performance :

« Le bon vicaire qui me soupçonnait une résignation que je n’avais point, me fit un long sermon où il n’y avait pas un mot qui ne fût à contresens ; c’était quelque chose de bien ridicule que tout ce qu’il me disait de mon bonheur, de la grâce, de mon courage, de mon zèle, de ma ferveur et de tous les beaux sentiments qu’il me supposait. Ce contraste de son éloge et de la démarche que j’allais faire me troubla, j’eus des moments d’incertitude, mais qui durèrent peu. » (Suite du précédent.)

Le discours du vicaire se manifeste d’emblée dans son décalage par rapport au déroulement de la scène. La scène est la mise en échec de la logique discursive, la confrontation (le « contraste ») de l’ordre du langage (« son éloge »), fondé sur l’enchaînement, et de l’ordre du gestus (« la démarche que j’allais faire »), fondé sur l’exposition, la juxtaposition, la monstration. Tout est fait pour déconstruire le discours. C’est d’abord le nom de celui qui est désigné avec condescendance comme « le bon vicaire » : il s’appelle M. Sornin (p. 59), comme s’il n’était destiné qu’à débiter des sornettes. La persuasion, l’articulation rhétorique de ce « sermon » qui n’est pas rapporté sont éludées. La narratrice ne reçoit pas le discours comme un enchaînement d’idées mais comme une juxtaposition de mots : ce discours n’est pas donné à lire ou à entendre, mais à voir comme figure d’une autre Suzanne qui n’existe pas ; privé de verbes, il s’égrenne comme une succession de descriptions à « contresens », comme un pêle-mêle de mots vides, une fatrasie de langue de bois (« tout ce qu’il me disait de mon bonheur, de la grâce, de mon courage, de mon zèle, de ma ferveur et de tous les beaux sentiments qu’il me supposait »).

L’enjeu symbolique de la scène se manifeste ici dans le retournement de « quelque chose de solennel et de bien touchant » en « quelque chose de bien ridicule », un effet insaisissable de la performance pour lequel tout était disposé et rien n’allait venir. Le retournement du « touchant » en « ridicule » se superpose au retournement général du cadre énonciatif de La Religieuse, qui fait de l’ensemble du récit à la fois un récit pathétique et une mystification, une histoire pour rire et une histoire pour pleurer.

Une fois la logique discursive déconstruite, Diderot met en place la logique iconique propre à la scène :

« Cependant le moment terrible arriva. Lorsqu’il fallut entrer dans le lieu où je devais prononcer le vœu de mon engagement, je ne me trouvai plus de jambes ; deux de mes compagnes me prirent sous les bras ; j’avais la tête renversée sur une d’elles et je me traînais. Je ne sais ce qui se passait dans l’âme des assistants, mais ils voyaient une jeune victime mourante qu’on portait à l’autel, et il s’échappait de toutes parts des soupirs et des sanglots, au milieu desquels je suis bien sûre que ceux de mon père et de ma mère ne se firent point entendre. » (DPV XI 100.)

Figure 2 : Le sacrifice d’Iphigénie, fresque trouvée à Pompéi dans le péristyle de la maison du Poète tragique. Naples, Musée national archéologique. Au centre, Iphigénie est entraînée par Ulysse et par Diomède vers le lieu du sacrifice. A gauche, Agamemnon son père se détourne et, d’horreur, se couvre le visage. A droite, le prêtre Calchas porte le couteau sacrificiel à ses lèvres, en signe d’hésitation. En haut à droite la déesse Artémis, reconnaissable à son arc, reçoit la jeune fille sur le dos de la biche qu’elle a envoyée à son secours. Cette fresque pourrait s’inspirer de la célèbre peinture, perdue, de Timante.

La description de l’entrée en scène de Suzanne se fait à la manière d’une peinture d’histoire, à la manière de ces peintures que Diderot décrivait dans ses Salons. La « jeune victime » portée à l’autel fait immédiatement penser au sacrifice d’Iphigénie, qui constitue le tableau par excellence, puisque le peintre grec Timante s’y était illustré en représentant la douleur d’Agamemnon par un visage voilé10. Le sujet est peint à maintes reprises au dix-septième et au dix-huitième siècle.

Le dispositif pictural du sacrifice vient donc coloniser le dispositif de la performance religieuse. Il introduit la communication sensible avec les « assistants » par l’exposition du corps souffrant : Suzanne défaille, sa tête est renversée, et cette défaillance se communique au public, qui la manifeste par ses « soupirs » et bientôt par ses « sanglots ». Avant même que le « non » ne soit prononcé, la révolte intime signifie la transgression scénique, selon un mouvement qui va du privé vers le public, de la revendication d’une intériorité sensible vers la généralisation sociale de cette sensibilité. Pour reprendre les termes de J. Habermas, l’espace public de représentation est colonisé par la sphère privée bourgeoise qui devient alors le nouvel espace public.

A ce point culminant de la scène se manifeste l’écran :

« Tout le monde était debout ; il y avait de jeunes personnes montées sur des chaises, et attachées aux barreaux de la grille, et il se faisait un profond silence, lorsque celui qui présidait à ma profession me dit : Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous de dire la vérité ?

–— Je le promets. » (Suite du précédent.)

La grille qui marque la séparation du monde et du cloître traverse l’église, c’est-à-dire l’espace de la scène, et sépare les protagonistes de la performance (essentiellement Suzanne et le vicaire) du public profane. Cette grille constitue l’écran de la scène : pour le public elle est à la fois ce qui expose et ce qui interdit le spectacle que la scène donne à voir. Elle relègue Suzanne, « victime mourante », dans un en deçà néantisant. Mais surtout la grille règle le jeu du signifiant et du signifié. Le signifiant de la scène, ce tableau macabre du sacrifice, est signifié par et pour le public pris à témoin. Cependant l’écran ne s’identifie plus ici à une simple coupure sémiotique : la grille est littéralement investie par les assistants, débordée. Le continuum sensible qui s’établit transforme la séparation rituelle de l’espace en surface de communication sensible. La grille, avec les grappes de spectateurs qui l’ont investie, devient une véritable membrane humaine de transmission émotionnelle ; elle est le medium de l’émotion qui gagne l’espace de la scène.

La grille s’interpose certes entre le regard du public et la scène à la manière de l’intersecteur : elle pose la profondeur géométrale du dispositif et dit l’interdit qui frappe l’espace restreint où se trouve Suzanne. On ne doit pas voir Suzanne (la cérémonie devait se faire quasi clandestinement) qui est placée, dans l’ancien espace public de représentation, sous l’œil de Dieu et non sous les yeux des hommes. Même à supposer que la cérémonie ne tourne pas au scandale, le public, comme dans le rituel de l’Élévation pendant la messe, où le prêtre lui tourne le dos jusqu’au concile de Vatican II, n’assiste au spectacle que par effraction.

À partir du moment où le public est « attaché aux barreaux de la grille », la fonction d’interposition de l’écran est remplacée par une fonction de communication. La grille ne dit plus l’interdit ; elle diffuse le scandale. Si elle établit une séparation entre deux espaces, ce n’est plus entre un espace vague du réel (le public) et un espace restreint du symbolique (les vœux), mais entre deux systèmes symboliques concurrents. Il n’y a pas un côté de la grille qui regarde, et un autre qui est regardé, mais, de part et d’autre de la grille, deux façons différentes de voir. Les uns « voyaient une victime mourante qu’on portait à l’autel » ; les autres, « une jeune innocente » parée pour une sublime cérémonie. Le public s’émeut d’une atteinte aux libertés ; l’Église célèbre l’accroissement de sa communauté régulière.

Le dialogue qui suit entre le prêtre et Suzanne est tout entier fondé sur cette ambiguïté.

« — Est-ce de votre plein gré et de votre libre volonté que vous êtes ici ? — Je répondis, non, mais celles qui m’accompagnaient répondirent pour moi, oui. — Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance ? — J’hésitai un moment, le prêtre attendit, et je répondis : Non, Monsieur. — Il recommença : Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance ? — Je lui répondis d’une voix plus ferme : Non, Monsieur, non. — Il s’arrêta et me dit : Mon enfant, remettez-vous et écoutez-moi. — Monsieur, lui dis-je, vous me demandez si je promets à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance, je vous ai bien entendu, et je vous réponds que non… » (Suite du précédent.)

Alors que le prêtre pose les questions rituelles qu’exige la performance, Suzanne prend au pied de la lettre sa promesse de dire la vérité et répond non rituellement, mais sincèrement. Ses paroles ne sont pas performatives, mais informatives, son « non » relève de l’espace de communication alors que la demande du prêtre était faite dans l’espace de représentation.

La séparation, le contraste, la contradiction des deux espaces, matérialisée par la grille, s’exprime ici dans l’impossibilité du dialogue. Peu à peu, la parole, qui était refusée à Suzanne (on parle à sa place, elle hésite à répondre), est investie par elle, au point qu’elle finit par faire les questions et les réponses (« vous me demandez… et je vous réponds ») : l’enjeu de ce dialogue n’est pas un échange entre deux personnes (le vicaire et Suzanne, qui ne sont rien l’un pour l’autre), mais le passage de la parole d’un espace dans un autre, de la performance à l’information, de la représentation à la communication.

Ce passage constitue la transgression scénique. Il ne peut être que temporaire et la scène se referme avec le retour de l’écran-coupure :

« Et me tournant ensuite vers les assistants entre lesquels il s’était élevé un assez grand murmure, je fis signe que je voulais parler ; le murmure cessa et je dis : “Messieurs, et vous surtout mon père et ma mère, je vous prends tous à témoin…” A ces mots une des sœurs laissa tomber le voile de la grille, et je vis qu’il était inutile de continuer. Les religieuses m’entourèrent, m’accablèrent de reproches ; je les écoutai sans mot dire. On me conduisit dans ma cellule où l’on m’enferma sous la clef. » (Suite du précédent.)

C’est peut-être ici que s’exprime le mieux l’équivalence paradoxale de l’espace de communication et de la sphère privée. Au moment où Suzanne se retourne11 pour parler non plus au représentant de Dieu, mais au public de la scène, sa parole épouse la logique iconique : elle ne fera pas de discours, mais un appel à témoin ; ils auront vu cette scène. Mais cette scène que Suzanne a voulue publique est essentiellement destinée à ses parents contre qui elle proteste ici : « et vous surtout mon père et ma mère » contraste avec la remarque incidente, plus haut, qui les excluait de l’émotion générale : « et il s’échappait de toutes parts des soupirs et des sanglots, au milieu desquels je suis sûre que ceux de mon père et de ma mère ne se firent point entendre ». Ici se manifeste l’enjeu fondamental de la scène, qui au-delà du ratage de la performance consiste dans l’établissement d’une communication qui demeure interdite dans tout le roman, la communication intime de Suzanne avec sa mère. La substitution d’un espace de communication à l’espace de représentation a pour fonction d’intégrer les parents de Suzanne à un espace scénique dont ils cherchaient à s’exclure : le nouvel espace est avant tout un espace privé ; il n’est pas seulement l’espace de la révolte intime du corps souffrant, il est aussi l’espace de cet échange orageux, de ce lien social intime et menacé qu’est la famille.

Le voile qu’une religieuse fait tomber sur la grille ne rétablit pas simplement l’ancien écran-coupure qui isole le cloître du monde et précipite Suzanne vers un enfermement inéluctable. Le mot voile (et non rideau), la texture que ce voile désigne renvoient immanquablement au voile que Suzanne a refusé de prendre. Entre le voile-écran sur la grille et le voile-corporel destiné à envelopper l’héroïne, une équivalence symbolique s’établit : l’écran-coupure métaphorise l’écran sensible. Suzanne entourée, enveloppée dans les reproches de ses compagnes emporte en elle, autour d’elle l’écran qui, pour la loi, la retranche du monde et dans le même temps, par la fiction, l’y expose.

Une autre scène pour un même scandale : Challe avant Diderot

L’histoire de Monsieur de Terny et de Mademoiselle de Bernay, dans Les Illustres françaises (1713), mettait déjà en scène une cérémonie de prise de vœux interrompue12. M. de Terny accompagne son ami M. de Bernay, officier comme lui, en visite dans un couvent à quelques lieues de Paris. Il y tombe amoureux de la sœur de ce dernier, Clémence de Bernay, que son père destine à être religieuse ainsi qu’une autre de ses sœurs pour pouvoir marier richement sa fille aînée et son fils13. Celui-ci n’approuve guère la stratégie de son père, qui, révèle-t-il à Terny, n’a jamais aimé Clémence, dont la mère également haïssait l’indépendance d’esprit.

Monsieur de Terny, qui est le narrateur de l’histoire, se rend plusieurs fois au couvent pour persuader Mlle de Bernay de renoncer à l’état de religieuse et de l’épouser malgré l’interdiction de son père. Surveillée par une « sœur écoute » (p. 207), la jeune fille refuse pieusement mais exprime par son regard le contraire de ce qu’elle dit :

« Elle me répondit comme une fille mise dans le couvent de son bon gré aurait pu faire ; mais ses yeux me disaient le contraire. Je lui dis tout ce que je sentais pour elle ; je lui montrai mon désespoir de la voir renfermée […]. Elle me répondit toujours du même style, et me faisait des signes d’yeux que je ne comprenais pas. J’en étais surpris aussi bien que de ses réponses ; mais je fus éclairci de tout ; car après m’avoir fait un dernier signe, s’être mordu la lèvre et le vé ses yeux au ciel, elle me quitta brusquement […]. Je vis sortir une sœur d’un coin qui avait entendu tout ce que j’avais dit, et dont la présence avait empêché la sincérité des réponses. » (P. 206.)

La scène se constitue bien ici comme mise en échec de la logique discursive : le discours de Mlle de Bernay est incompréhensible et d’ailleurs faux. La communication passe par l’échange des regards : elle est visuelle, iconique. Mais elle est également frappée d’interdit : cet interdit est matérialisé par la présence quasi invisible de la sœur écoute, dont le regard inquisiteur et caché figure l’effraction constitutive du regard que tout spectateur porte sur une scène.

Terny entame alors une correspondance avec Mlle de Bernay. Challe insiste sur la hardiesse que permet l’énonciation épistolaire, « le papier ne rougissant pas » (p. 208) : un espace privé s’ouvre pour une communication libre, protégée des interdits qui pèsent sur l’ancien espace public que constitue le couvent, où toute parole au parloir est soumise aux interdits de la représentation.

Cependant, instruit des manœuvres de Terny, le père de Clémence interdit toute visite au couvent d’une personne étrangère à la famille. Terny se fait alors peindre le visage au pastel par son valet et peut ainsi y retourner échanger des lettres. Le frère de Clémence meurt à la guerre et la sœur aînée, mariée contre son gré, meurt également ; le père, malade, fait revenir Clémence chez lui. Terny lui rend visite en cachette. Il obtient de ses propres parents l’autorisation d’épouser Mlle de Bernay, mais le père de celle-ci refuse. Pour échapper aux mauvais traitements de son père, Clémence trouve refuge dans un couvent qu’il ignore. Terny court la rejoindre en carrosse. Mais M. de Bernay le suit et empêche la sortie de Clémence.

Il se présente un bon parti pour la sœur cadette de Clémence. Pour constituer la dot de sa plus jeune fille, le père persuade enfin Clémence de prononcer ses vœux. Toute la communauté, à qui le père a promis une forte récompense, s’est liguée pour la fléchir, lui insinuant que Terny, exilé en Angleterre à cause d’un duel, s’y est marié. Pour abréger le temps légal du noviciat, on demande à Clémence de signer une requête à l’archevêque. Elle n’accepte qu’en échange d’une somme d’argent dont elle pourra disposer à sa guise pendant trois jours : par la sœur tourière, elle paye un messager porteur d’une lettre en Angleterre. Terny arrive à Paris la veille de la profession de Clémence. Il rend visite à sa bien-aimée et demande au duc de Lutry de lui prêter main forte. Le lendemain, lorsqu’il se présente dans l’église, « plus crotté que si je m’étais vautré dans un bourbier » (p. 239), le duc l’accueille et le place à côté de lui, tout près de Clémence :

« La cérémonie fut poursuivie ; j’y pris trop peu de part pour vous en faire le récit. Je ne songeais et ne regardais que Clémence, qui lorsqu’on lui demanda ce qu’elle voulait, répondit fort résolument, comme nous en étions convenus : Je demande Monsieur le comte de Terny pour mon époux s’il veut bien de moi pour sa femme, et en même temps elle se jeta à corps perdu dans mes bras. Mes amis et les gens de Monsieur de Lutry qui avaient apparemment l’ordre, nous entourèrent et écartèrent la presse. » (Pp. 239-240.)

Comme dans La Religieuse, l’effet théâtral de la scène est déclenché par la transgression de la performance : mais Mlle de Bernay ne revendique pas ici la libre disposition de sa personne, comme le fera Suzanne. Elle substitue la performance du mariage à celle des vœux ; elle oppose l’autorité d’un mari à celle d’un père. L’action de la scène ne sort pas du cadre d ela performance, même si celle-ci change spectaculairement de nature. L’espace de la scène demeure l’espace de la représentation ; il est l’espace restreint, que délimite non pas la grille, mais le cordon de sécurité formé par les gens du duc de Lutry. Entre le baiser scandaleux des amants, qui constitue l’espace restreint et l’assemblée de l’église, qui forme l’espace vague, ne s’établit aucune communion sensible, aucune communication :

« Le père, la fille, le prétendu gendre14 et toute l’honorable assemblée furent extrêmement étonnés de cette réponse, à laquelle ils ne s’attendaient pas. Les religieuses en furent terriblement scandalisées, et tout le clergé surpris. Il se fit un murmure très grand et très peu respectueux devant le Saint Sacrement qui était exposé. J’avais reçu Clémence entre mes bras ; je l’avais baisée et embrassée devant tout le monde en pleine église. Le prêtre qui faisait la cérémonie était tellement étonné qu’il ne pouvait pas dire un mot. Il nous regardait avec de grands yeux, et la bouche ouverte sans branler. Il paraissait immobile ou en extase : dans un autre temps sa figure m’aurait fait rire, mais j’avais autre chose à faire. » (Suite du précédent.)

Pourtant, même si la coupure sémiotique demeure forte, établissant la distance constitutive du tableau entre l’assemblée qui regarde (les visages scandalisés figurent le signifié) et le couple qui est regardé (l’action scandaleuse est le signifiant), l’interdit change de nature. Il ne s’agit pas de regarder par effraction quelque chose d’intime, d’interdit. Tout le monde demeure interdit ; la transgression constitutive de la scène fige les spectateurs qui à leur tour font tableau et, par là, figurent une communauté, qu’à son tour M. de Terny, acteur de la scène mais aussi narrateur, se prend à regarder. Un deuxième point de vue émerge face au premier : si Terny est scandaleux, le prêtre est ridicule. Deux morales, deux systèmes de valeurs s’affrontent, l’un pour accuser le manquement à l’Eglise, l’autre – la tyrannie du père. Derrière cette opposition, le conflit religieux affleure, mais de façon très diffuse : protestant au début du récit, Terny était légitimé à se scandaliser de l’institution monastique. Mais il se convertit à la première occasion et ne recourt à l’argument théologique pour justifier son entreprise qu’auprès de sa tante anglaise, en soulignant l’opportunisme rhétorique de son procédé (pp. 220-221).

Figure 4 : Gravure de P. Yver exécutée en 1736 et placée dans les éditions de 1737 et de 1748. Au centre, Terny reconnaissable à ses éperons, reçoit la main de Clémence, en habit de religieuse. A droite, près de l’autel et juste en dessous du crucifix, le prêtre signifie sa stupéfaction et sa réprobation par le geste de ses mains, comme pour arrêter ce qui se produit. A la droite du prêtre, le duc de lutry avance le pied droit, comme pour s’interposer entre l’homme d’église et le couple. Derrière Terny, l’homme penché en avant pourrait être M. de Bernay, qu’un homme du duc, au premier plan à gauche, arrête de la main. Au fond, l’assemblée des religieuses constitue l’espace vague que prolonge la perspective architecturale.

Figure 5 : Chodowiecki, planche n°14 d’une édition française de Clarisse Harlowe, Genève, Paul Barde et Paris, Moutard et Mérigot, 1785, Bibliothèque de l’Arsenal, 8°B29.900 7. La scène est traitée en clair-obscur. Au premier plan à gauche, Lovelace est à genoux devant Clarisse. A sa gauche, deux femmes les yeux baissés, l’une en bonnet (la vieille Sinclair ?), l’autre en chapeau. Au fond, le visage dans l’ombre, s’essuyant les yeux de son mouchoir, Dorcas, la servante persécutée. Clarisse à droite tourne le couteau contre sa poitrine, refermant de ses bras un espace restreint réduit à son propre corps. Sur la table, le billet qui a servi à accuser Dorcas de trahison et les trois chandelles, qui éclairent la scène à la manière des théâtres du dix-huitième siècle, qui ne connaissaient pas encore le projecteur.

Le dédoublement symbolique ne se spatialise pas encore dans le jeu entre espace public et sphère privée. Sur la gravure qui illustre la scène de Challe, la différenciation des deux espaces demeure confuse : ni la disposition architecturale des lieux, ni l’opposition des costumes des personnages ne permet de les dissocier symboliquement. L’assemblée faisant tableau au moins autant que le couple, le jeu entre espace vague et espace restreint est brouillé ; la transgression de la performance n’allant pas jusqu’à affirmer l’autonomie d’une sphère privée contre l’ancien espace public, le dédoublement symbolique n’est pas assez net pour dissocier deux espaces.

Richardson

Mais s’il faut chercher un modèle littéraire à La Religieuse, c’est surtout du côté de Richardson qu’il convient de se tourner : Diderot en a fait l’éloge et ses lettres à Sophie Volland témoignent de la lecture enthousiaste qu’il en fit15.

En effet, la grande force de La Religieuse tient au fait que Suzanne n’est pas amoureuse. Contrairement à Mlle de Bernay, ce n’est pas pour le mariage qu’elle cherche à quitter le cloître. À plusieurs reprises, les religieuses s’en étonnent. Dans son langage fleuri, la mère sainte Christine, lui demande : « L’esprit séducteur qui nous environne sans cesse et qui cherche à nous perdre, aurait-il profité de la liberté trop grande qu’on vous a accordée depuis peu, pour vous inspirer quelque penchant funeste ? » (P. 153.) Dans un autre style, la mère supérieure de Sainte-Eutrope pose la même question :

« Quoi ! il n’est pas possible, aimable comme vous l’êtes, car, mon enfant, vous l’êtes beaucoup, vous en savez pas combien, que personne ne vous l’ait dit. — On me l’a dit. — et celui qui vous le disait ne vous déplaisait pas ? — Non. — Et vous vous êtes prise de goût pour lui ? — Point du tout. — Quoi ! votre cœur n’a jamais rien senti ? — Rien. — Quoi ! ce n’est pas une passion ou secrète ou désapprouvée de vos parents qui vous a donné de l’aversion pour le couvent ? Confiez-moi cela, je suis indulgente. — Je n’ai, chère Mère, rien à vous confier là-dessus. » (P. 234.)

Il n’y a pas eu, au commencement, cette rencontre des regards qui initiait les scènes de La Jérusalem délivrée ou de La Princesse de Clèves : l’enfermement de Suzanne ne superpose pas la coupure matérielle hors du monde à la coupure symbolique du désir frustré, ni son désir à elle, ni le désir d’un homme pour elle.

Suzanne résiste, hors de tout désir : en celà aussi, elle déconstruit le dispositif classique de la scène. Or cette résistance là est précisément celle des héroïnes de Richardson, Paméla d’abord face à M. B., puis Clarisse, prise entre les exigences de sa famille et les perfidies de Lovelace. Chez Richardson, la vertueuse jeune fille subit les désirs ignobles de ses adversaires, mais demeure elle-même imperméable aux séductions du désir. Paméla comme Clarisse sont de Chatses Suzannes offrant le tableau de l’innocence persécutée. Diderot, qui dans les Salons fera de ce sujet biblique le modèle pour toute peinture16, ne donne pas ce nom à son héroïne sans arrière-pensées. Suzanne échappe pourtant à la scène biblique que suggère son nom : non seulement elle ne désire pas, mais elle n’est pas désirée. Par là, elle échappe à la narration, elle ne s’inscrit dans aucune intrigue, aucune histoire : le dispositif scénique peut alors s’affranchir du récit de rouerie, c’est-à-dire du dispositif narratif qui le sous-tendait jusque-là17.

Le tableau de la résistance, de la révolte féminine se suffit à lui-même. Si Richardson n’emploie qu’exceptionnellement le mot scène, celui-ci surgit à de nombreuses reprises dans la traduction de Prévost18. Clarisse est persécutée parce que son grand-père lui a légué une propriété qui aurait dû revenir à son père et, de là, à son frère aîné. Il lui a donné les moyens de son « indépendance » (ce terme revient sans cesse dans sa correspondance). En se mariant, elle ferait sortir le bien de la famille, à moins d’un mariage arrangé avec l’horrible M. Solmes, qui offre des compensations considérables. Lovelace, l’aristocrate débauché, n’est pas tant haïssable à cause de ses mœurs dissolues que parce que, s’il s’empare de Clarisse et de son bien, il met en danger l’intégrité du patrimoine familial, que le père et le frère comptent monnayer contre un annoblissement. Le conflit dramatique recouvre donc un conflit social, entre bourgeoisie et aristocratie. Dans ce conflit, Clarisse prise entre deux exigences intenables ne peut être d’aucun lieu. Elle se réfugie dans l’espace virtuel de la correspondance épistolaire et s’enveloppe dans une vertu qui l’isole, l’étreint, la pousse jusqu’à la mort. Le discours se réduit au discours artificieux de Lovelace, auquel la jeune fille oppose le tableau de son corps, qui constitue à lui seul un programme de vertu. A la lettre 259, Lovelace peint ainsi à son ami Belford la tentative désespérée de Clarisse, qu’il tient séquestrée en la faisant passer pour sa femme :

« Cependant il faut que je t’achève la peinture de cette étrange scène19. Représente-toi notre conseil assis pour juger et pour punir la belle corruptrice : moi, la vieille, cette vieille si redoutée jusqu’alors ! Sally, Poly, Dorcas et Mabel, comme en garde pour l’empêcher de fuir ou de se cacher : tous déterminés à consommer cette nuit une damnable entreprise ; résolus même, sur la dernière ouverture, de forcer le passage et d’employer les dernière violences ; toutes les portes d’en bas soigneusement fermées, et les fenêtres bouchées ; Will au bas de l’escalier, pour veiller aux moindres mouvements (car il ne manquait rien à nos brutales précautions). C’est au milieu de ces circonstances que nous l’entendons venir à nous volontairement, et que nous la voyons entrer avec cet air incomparable de confiance et de majesté ! Toute l’assemblée demeure en silence à sa vue? Chacun est glacé d’étonnement ou de crainte. Moi-même je suis comme effrayé de sa situation et d ela mienne ; le cœur me bat, l’embarras et la confusion me lient la langue, altèrent même mes forces !

Elle est muette aussi quelques moments. Elle jette successivment un regard ferme, sur moi et sur chaque personne de l’assemblée. Cette préparation achève de nous rendre immobiles. » (T. II, p. 376.)

Lovelace a organisé toute une mise en scène pour faire sortir Clarisse de la chambre où elle s’est enfermée et l’accuser d’une trahison qui lui permettra de ne pas tenir sa parole de la renvoyer chez les siens. Il maltraite Dorcas, la femme de chambre de Clarisse, qu’il accuse d’avoir corrompu sa maîtresse. Clarisse s’avance alors vers la troupe des malfrats et par son aspect seul impose silence et respect. Le texte insiste avec force sur la clôture de l’espace scénique : tout a été fermé pour que rien des atrocités de Lovelace ne transpire à l’extérieur. Seul le dispositif textuel de la correspondance permet au lecteur de surprendre par effraction une scène d’intérieur totalement invisible : le regard du lecteur est en toute impunité le regard de Lovelace, comme dans les peintures de Suzanne le regard du spectateur est le regard des vieillards.

A la stratégie de Lovelace, à sa rouerie qui dispose à l’avance personnes et situations de façon à servir ses desseins, s’oppose l’évidence immédiate de l’apparition de Clarisse, qui fascine visuellement. Lovelace figure la logique discursive ; Clarisse a été progressivement réduite à une logique de l’image : la résistance de la jeune fille persécutée est aussi la résistance de l’image aux stratégies du discours.

Clarisse parle certes, et tient un discours fort théâtral d’accusation contre Lovelace, à la manière du théâtral aveu de Mme de Clèves. Mais ce discours ne dit rien, ne fait que suspendre le temps et prolonger dans le texte l’effet visuel de son apparition. Clarisse n’a d’autre atout que son corps. Elle menace donc de se suicider :

« Arrête, monstre ! s’est-elle écriée. Arrête où tu es ; et n’entreprends pas de me toucher, si tu ne veux me voir tomber sans vie à tes pieds. Au même instant, elle m’a glacé d’horreur et de crainte en portant sur son cœur la pointe d’un grand canif, dont elle tenait le manche serré dans son poing […] Je ne menace ici que moi-même, a-t-elle continué. Vous, Monsieur, vous, femmes, soyez sans crainte. C’est aux lois que je remets ma vengeance : aux lois, a-t-elle ajouté avec une sorte d’emphase, qui font la terreur du crime, et dont je vois de là le pouvoir dans les marques de votre confusion. » (Pp. 377-378.)

Le suspens du couteau tendu constitue l’instant prégnant, conjoignant spectacle d’une beauté sublime et menace de mort, tentation merveilleuse du corps de Clarisse et impossibilité de le toucher.

Clarisse arrête le moment où le regard désirant doit se convertir en toucher, où la coupure de l’écran classique pourrait basculer en continuum de l’effusion, de la caresse, de la jouissance. Elle rappelle la loi, elle interpose vengeance et mort entre les spectateurs qu’elle pétrifie et elle-même. Le dispositif d’écran est ainsi sauvé in extremis. Mais déjà le regard a changé de nature. Il ne s’agit plus de superposer, par l’écran, la profondeur géométrale d’une scène et l’interdit symbolique dont elle figure la transgression. Il n’y a ici ni profondeur (Clarisse oppressée ne colle que trop aux spectateurs ignobles de la scène qu’elle suscite), ni interdit, sinon celui que nous avions rencontré chez Challe (rester interdit face à la scène) : Clarisse n’enfreint pas la loi, mais la rappelle au contraire, et la rappelle en vain.

Le regard qui se déploie ici est un regard d’horreur fascinée, un regard habité par la pétrification, un sublime suspens horrifié où toute distance géométrale est abolie, tout cadre symbolique oublié. Lovelace suspend un instant sa rouerie, les méchants oublient d’être méchants : il n’y a face à eux que le tableau fascinant de la vertu persécutée.

L’image féminine de la résistance à l’oppression (qui forgera à la Révolution l’une des images de la République) fait tableau mais n’instaure pas le dédoublement symbolique : il n’y a chez Richardson qu’une loi, l’héroïne est du côté de la loi, la transgression scénique s’opère comme rétablissement et non transgression de la loi.

En substituant le secourable marquis de Croismare à l’horrible Lovelace, Diderot ouvre à Suzanne la perspective d’un nouvel espace de représentation, constitué à partir de la sphère privée. La résistance de la femme martyrisée s’organise contre les lois injustes qui la maintiennent dans le couvent. L’opinion publique, contre la loi, pourrait offrir à Suzanne une communauté symbolique de rechange. Le dédoublement symbolique relève du combat français des Lumières. Il est nécessité par le maintient archaïque d’un espace public de représentation, et avec lui d’une structure scénique fondée sur la performance. Tout cela a disparu en Angleterre : tout ce que Richardson met en scène relève de la sphère privée.

La Religieuse entreprend de déconstruire l’économie textuelle de la performance et met en œuvre pour ce faire le dédoublement symbolique

Économie générale de La Religieuse : la déconstruction de la performance

On a vu comment, dans la scène où Suzanne refuse de prononcer ses vœux, la transgression scénique s’opérait par le refus de la performance pour laquelle l’espace était « disposé ». Or, si la scène se définit toujours, dans La Religieuse, par son rapport déconstructif avec la performance, ce rapport évolue au cours du roman.

Les mémoires de Suzanne se déroulent en trois temps, qui correspondent aux trois couvents où Suzanne séjourne successivement : Sainte-Marie d’abord où elle accomplit son noviciat mais refuse de prendre le voile ; puis Longchamp, où elle prononce ses vœux sous la mère de Moni puis réclame contre eux sous la mère Sainte-Christine ; enfin le couvent de Sainte-Eutrope à Arpajon, où elle se retire après avoir perdu son procès, s’affronte à la supérieure homosexuelle et finalement s’enfuit.

Le refus de la performance

L’épisode de Sainte-Marie est marqué par le refus de la performance, qui culmine dans la scène que nous venons d’analyser. La scène où la supérieure engage Suzanne à effectuer son noviciat (p. 88), la cérémonie elle-même (p. 89), la scène où la supérieure donne à Suzanne une lettre de sa mère (pp. 94-96.) sont marquées par la mise en scène de la persuasion hypocrite, la monstration d’un discours qui devient objet donné à voir, soit matériellement (c’est la lettre) soit par le jeu distanciateur de la rétrospection. Le discours demeure donc l’élément essentiel de ces scènes, un élément central mais dénigré, bafoué. A l’hypocrisie des supérieures qui feignent la commisération pour Suzanne pour mieux l’engager dans la voie monastique, succède le silence de la mère, qui masque à sa fille l’aveu de sa naissance illégitime. Le discours faux ou l’absence de discours est l’écran qui recouvre le secret innommable, la perte de la fille, la faute de la mère. La scène de Suzanne aux pieds de sa mère muette (p. 102), la scène du « beaucoup » laconiquement prononcé par le père Séraphin (p. 104), enfin l’entrevue de Suzanne et de sa mère sont marquées par cette retenue du discours qui omet quelque chose, la « chose » même en jeu dans toute scène. Que la performance visée soit la cérémonie des vœux ou sa figure inversée, la confession de la mère, la scène fonctionne comme refus, comme dénégation de l’innommable et interpose son écran artificieux pour rendre la « chose » dicible.

La performance décalée

Mais, selon une progression dramatique savamment dosée, la performance s’approche inéluctablement. L’épisode de Longchamp est traversé par son accomplissement, puisque Suzanne y prononce ses vœux. La performance alors se dissémine, se démultiplie sous des formes de plus en plus déréglées, décalées, perverties. La transgression scénique ne consiste plus dans le déni de la performance, mais dans sa perversion. Ce dérangement généralisé de la performance est soutenu par le dédoublement symbolique qui scinde la parole : à la représentation du rituel monastique s’oppose la référence à la loi écrite, la dynamique revendicative et accusatrice qui mène Suzanne au procès :

« Il ne se passait presque aucun jour sans quelque scène d’éclat. Dans les cas incertains, mes compagnes me consultaient, et j’étais toujours pour la règle contre le despotisme. » (DPV XI 130.

Suzanne oppose nettement la tyrannie du rituel, des « momeries » de la sœur Sainte-Christine, la nouvelle supérieure moliniste, à la rationalité protectrice du texte écrit (les « constitutions » qui édictent les règles du couvent) et, de là, de la justice des hommes (« je serai sous la protection des lois », p. 145). Ce dédoublement symbolique est relayé par un dédoublement spatial, entre le monde et le cloître, entre l’ancien espace public religieux et la nouvelle sphère privée, dédoublement dont nous avons vu l’esquisse dans la scène du refus à Sainte-Marie.

Au cœur de ces performances décalées se manifeste la révolte intime, la résistance symbolique du scopique. Il ne s’agit plus ici de déconstruire, de mettre à distance un discours de la performance, mais tout au contraire, par le discours, réinvesti dans le nouvel espace, de décaler, d’accuser, de défaire la performance, c’est-à-dire le cadre symbolique. La scène de l’arrivée à Longchamp (p. 115), où Suzanne chante innocemment un air d’opéra profane aux paroles redoutablement accusatrices constitue une performance décalée, une performance qui est la révolte. La scène au cours de laquelle la mère de Moni perd son « talent » de consolation spirituelle (pp. 119-120) est une scène d’auto-destruction, d’effondrement de la performance au seul contact de Suzanne qui pourtant ne refuse rien. La prière à l’église la veille des vœux (p. 121), centrée sur la performance du Miserere, se fait en l’absence de Suzanne et demeure inefficace. La cérémonie des vœux, quant à elle, est éludée : la performance au moment où elle s’accomplit échappe à la représentation ; Suzanne même ne se la représente pas (p. 124). Lorsque la mère Sainte-Christine demande à Suzanne un serment sur l’usage du papier destiné à la confession, Suzanne répond par un serment décalé et fait ainsi dévier la performance (« Ce n’est pas là le serment que je veux », p. 139). De même, à la sortie du cachot, qui sert de conclusion à cette scène, le pardon de Suzanne à la manière de Jésus-Christ constitue une performance décalée. Il faudrait ajouter la scène du Veni Creator (p. 157) qui fait pendant à celle du Miserere, scène répétée obsessionnellement et déformant progressivement le rituel jusqu’à devenir délirante (p. 159). Enfin, la grande scène d’exorcisme sous la houlette de M. Hébert (« Voici le moment le plus terrible de ma vie », p. 168) est totalement décalée puisque Suzanne n’est pas possédée et que le rituel se retourne en défense de Suzanne et en accusation de la mère supérieure.

Evacuation de la performance

Enfin, dans le troisième épisode, la corporisation de la scène s’épanouit à la faveur du thème de l’homosexualité. Le discours achoppe cette fois au caractère indicible de la jouissance. L’écran de la scène est l’innocence de Suzanne, au double sens du terme, intellectuel et corporel : innocence de celle qui ne sait pas et de celle qui n’a pas consommé, que protège donc un hymen intact. L’écran est cet hymen dont le voile des religieuses constitue la métaphore voyante et qui, sur le corps féminin, attire et recouvre la visée de la jouissance.

Dans les scènes du couvent d’Arpajon, la performance est abolie, ou plus exactement projetée hors-scène. La jouissance sapphique à laquelle Suzanne s’expose laisse son corps intact. Le corps de Suzanne n’est donc pas transformé symboliquement par la scène. Il n’y a pas de performance, ou plus exactement la frontière entre la performance entreprise et la performance accomplie s’estompe. Ignorant, ou feignant d’ignorer le ses des careesses de sa supérieure, Suzanne demande à son confesseur, dom Morel : « Ne suis-je pas la même que j’étais en entrant ici » (p. 270). L’économie textuelle s’organise alors dans le jeu entre la scène de séduction, commandée par une logique effusive orientée tout entière vers la jouissance, et le récit de la confession, hors-scène, où la logique discursive se déploie autour d’un enjeu purement performatif, mais non scénique, les questions et réponses au confessionnal visant la parole sacramentelle, la performance du Ego te absolvo. La confession refuse, condamne la scène, qui elle-même refuse, condamne la confession, la supérieure allant jusqu’à tenter d’interdire à Suzanne de rencontrer le prêtre (« je ne veux pas que vous alliez à confesse aujourd’hui », p. 253).

Cette dissociation de la scène et du discours prépare la disparition de la performance et préfigure la dissociation sadienne entre la scène de jouissance et de torture et le discours libertin.

Conclusion

On a souligné depuis longtemps le caractère extrêmement pictural de la scène diderotienne, dont la théâtralité saute aux yeux. Pourtant les dispositifs scéniques qu’il construit détournent et subvertissent le modèle classique de la scène d’histoire, fondé sur le jeu entre un espace vague et un espace restreint, et réglant ce jeu au moyen d’un écran.

Diderot politise l’opposition des deux espaces, qui deviennent l’ancien espace public de représentation d’une part, la nouvelle sphère privée porteuse des revendications bourgeoises d’autre part. Le mot « privé » ne doit pas faire illusion : il désigne l’origine de cet espace et la nature des valeurs qu’il porte. Mais dès le dix-huitième siècle la sphère privée affirme ses prétentions hégémoniques et part à la conquête de l’espace politique.

Dès lors que la scène se met à représenter l’affrontement de ces deux espaces, il ne s’agit plus de dessiner le cadre du réel à côté au autour de la scène symbolique : les deux espaces offrent concurremment deux visions du monde. Il s’agit, depuis la sphère privée (qui remplace l’espace vague), de coloniser l’espace public (qui n’est plus que la caricature de l’espace restreint). Pour opérer cette colonisation, Diderot déconstruit l’écran-coupure classique, auquel il substitue le continuum d’un écran sensible. L’écran classique s’interposait entre le regard du spectateur, frappé d’interdit, et la scène proprement dite. L’écran sensible établit le passage des valeurs de la sphère privée dans l’espace public. Il dit la contagion, l’effusion : il ne s’agit pas même de faire communiquer deux espaces, mais d’envahir l’un par l’autre, toujours dans le même sens.

Les deux phénomènes majeurs qui découlent de cette mutation sémiologique sont le dédoublement symbolique et le dédoublement scénique :

L’instant prégnant comme représentation du dédoublement symbolique

La scène représente le basculement d’une vision du monde vers une autre vision, d’un système de valeurs vers un autre système. Le moment de ce basculement est le moment de la scène, où se superposent deux points de vue, non pas deux codes, mais l’institution et le principe, le droit et la justice, la pression sociale, familiale et la revendication individuelle. Suzanne, dans ce basculement, ne représente pas les bonnes valeurs contre les mauvaises : son corps est traversé par le dédoublement symbolique ; elle est la fille aimante et fidèle de sa mère et la fille dénaturée, révoltée ; la chrétienne capable des plus beaux élans mystiques et la renégate apostate ; la plus obéissante, la plus exacte à remplir ses devoirs monastiques et la factieuse la plus audacieuse et la mieux décidée. L’instant prégnant, à partir duquel s’ordonne la scène, ne condense pas seulement les événements passés et la préfiguration des événements à venir en un tableau unique où le temps s’arrête. La condensation temporelle figure une condensation symbolique : elle met en scène la fusion éphémère, en un seul corps convulsif, de deux systèmes symboliques affrontés.

Le dédoublement scénique

Le dédoublement symbolique, né de la politisation du jeu entre espace vague et espace restreint, prépare le dédoublement scénique : à partir du moment où l’écran devient écran sensible, la scène ne se referme plus devant une vision fixe qui lui impose la règle des trois unités, comme dans les scènes d’histoire de la peinture classique ; elle organise au contraire un passage, un basculement : ce basculement demeure purement symbolique dans La Religieuse ; il est doublé d’un trajet matériel chez Rousseau, où il organise toute une économie du « transport ».

Notes

L’absence du marquis de Croismare.

Diderot.

Voir chap. III, début de la 1ère partie.

Diderot, toujours. (Grimm se présente comme l’auteur de la Préface-Annexe et a donc la parole ici. Mais le texte pourrait être de Diderot parlant de lui à la troisième personne.)

« Je serai pour ainsi dire entre le monde et le cloître », p. 108.

Sigmund Freud, Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, 1905, trad. française Gallimard, 1988, folio essais 1992.

Nous reprenons avec d’autres termes les catégories et les analyses de J. Habermas dans L’Espace public.

Les novices sont des « apprenties religieuses » qui n’ont pas encore prononcé leurs vœux, n’ont pas encore pris de décision irrévocable.

Suzanne apprend l’illégitimité de sa naissance non de sa mère mais du père Séraphin, d’abord allusivement (« Ce beaucoup qu’il m’avait répondu fut un trait de lumière pour moi », p. 65), puis pour ainsi dire sous le sceau d’une confession maternelle qu’il transmet à l’écart du monde, dans la solitude du parloir des Feuillants (ibid.).

Diderot y fait allusion dans le Salon de 1767 (DPV XVI 267), dans la Lettre à Mme Riccoboni sur le théâtre (DPV X 440) et dans les Pensées détachées sur la peinture (CFL XII 372). Mais surtout le thème d’Agamemnon, et surtout de Clytemnestre face à l’horreur du sacrifice d’Iphigénie hante littéralement les Entretiens sur le Fils naturel, le premier texte théorique de Diderot sur le théâtre, qu’il écrit juste avant La Religieuse en 1757 (DPV X 93, 142, 148, 156-160).

Le moment du retournement est le moment culminant de la scène, comme dans la scène du portrait qui précède l’aveu de la princesse de Clèves. Voir la fin du chap. III.

Le rapprochement entre Challe et Diderot a été fait par Marie-Hélène Coton dans un article de la Revue d’histoire littéraire de la France, 1993, pp. 62-72.

Clémence a donc deux sœurs, comme Suzanne Simonin.

Le futur mari de Séraphine, la sœur cadette de Clémence.

Clarisse est traduite en français par Prévost en 1751. Diderot cite Grandisson en 1758 dans De la poésie dramatique. Dans une lettre à Sophie Volland du 20 octobre 1760, il rapporte une conversation au Grandval sur le viol de Clarisse. Le 17 septembre 1761, il écrit toujours à Sophie à propos de la fin de Clarisse. L’Eloge de Richardson est publié en janvier 1762 dans le Journal étranger

Salon de 1765, DPV XIV 35-38 ; Salon de 1767, DPV XVI 126-129 ; Pensées détachées sur la peinture, « De la composition, et du choix des sujets », CFL XII 344, 358. Voir également Introduction, figure 2.

C’est la ruse d’Armide qui prépare la scène des jardins au chant xvi de La Jérusalem délivrée. Dans La Princesse de Clèves, la scène de l’aveu reprend le motif du baiser au balcon exploité par l’Arioste, et l’égarement dans la forêt organisé par Gauvain dans l’une des continuations de Tristan : dans les deux cas, il s’agissait de ruses qui prédéterminaient une rencontre que le dispositif scénique vient objectiver.

Histoire de Clarisse Harlove, t. I, lettre 1, p. 60 ; lettre 33, p. 235 (scene chez Richardson) ; lettre 36, p. 253 ; t. II, lettre 259 (281 chez Richardson), p. 375, 376, 378, 379…

Toute cette phrase correspond dans le texte anglais à If you must have it all, you must ! Il n’est question ni de peinture, ni de scène : la phrase anglaise, isolée par deux lignes blanches, pourrait se traduire « Si tu dois avoir toute l’histoire, allons-y ».

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « Suzanne refuse de prononcer ses vœux. La Religieuse de Diderot, ou la scène comme révolte », La Scène de roman, Armand Colin, collection U, 2002, p. 99-123.

Diderot

Archive mise à jour depuis 2006

Diderot

Les Salons

L'institution des Salons

Peindre la scène : Diderot au Salon (année 2022)

Les Salons de Diderot, de l’ekphrasis au journal

Décrire l’image : Genèse de la critique d’art dans les Salons de Diderot

Le problème de la description dans les Salons de Diderot

La Russie de Leprince vue par Diderot

La jambe d’Hersé

De la figure à l’image

Les Essais sur la peinture

Atteinte et révolte : l'Antre de Platon

Les Salons de Diderot, ou la rhétorique détournée

Le technique contre l’idéal

Le prédicateur et le cadavre

Le commerce de la peinture dans les Salons de Diderot

Le modèle contre l'allégorie

Diderot, le goût de l’art

Peindre en philosophe

« Dans le moment qui précède l'explosion… »

Le goût de Diderot : une expérience du seuil

L'Œil révolté - La relation esthétique

S'agit-il d'une scène ? La Chaste Suzanne de Vanloo

Quand Diderot fait l'histoire d'une scène de genre

Diderot philosophe

Diderot, les premières années

Diderot, une pensée par l’image

Beauté aveugle et monstruosité sensible

La Lettre sur les sourds aux origines de la pensée

L’Encyclopédie, édition et subversion

Le décentrement matérialiste du champ des connaissances dans l’Encyclopédie

Le matérialisme biologique du Rêve de D'Alembert

Matérialisme et modélisation scientifique dans Le Rêve de D’Alembert

Incompréhensible et brutalité dans Le Rêve de D’Alembert

Discours du maître, image du bouffon, dispositif du dialogue

Du détachement à la révolte

Imagination chimique et poétique de l’après-texte

« Et l'auteur anonyme n'est pas un lâche… »

Histoire, procédure, vicissitude

Le temps comme refus de la refiguration

Sauver l'événement : Diderot, Ricœur, Derrida

Théâtre, roman, contes

La scène au salon : Le Fils naturel

Dispositif du Paradoxe

Dépréciation de la décoration : De la Poésie dramatique (1758)

Le Fils naturel, de la tragédie de l’inceste à l’imaginaire du continu

Parole, jouissance, révolte

La scène absente

Suzanne refuse de prononcer ses vœux

Gessner avec Diderot : les trois similitudes