[p.393]

GREUZE.

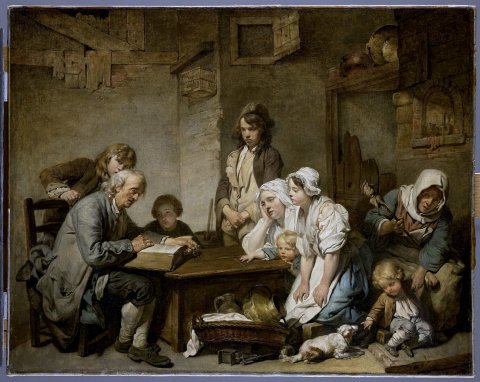

C’est vraiment là mon homme que ce Greuze. Oubliant pour un moment ses petites compositions, qui me fourniront des choses agréables [p.394] à lui dire, j’en viens tout de suite à son tableau de la Piété filiale, qu’on intitulerait mieux : De la récompense de la bonne éducation donnée.

D’abord le genre me plaît. C’est la peinture morale. Quoi donc, le pinceau n’a-t-il pas été assez et trop longtemps consacré à la débauche et au vice ? Ne devons-nous pas être satisfaits de le voir concourir enfin avec la poésie dramatique à nous toucher, à nous instruire, à nous corriger et à nous inviter à la vertu ? Courage, mon ami Greuze ! Fais de la morale en peinture, et fais-en toujours comme cela. Lorsque tu seras au moment de quitter la vie, il n’y aura aucune de tes compositions que tu ne puisses te rappeler avec plaisir. Que n’étais-tu à côté de cette jeune fille qui regardant la tête de ton Paralytique, s’écria avec une vivacité charmante : Ah ! mon Dieu, comme il me touche ; mais si je le regarde encore, je crois que je vais pleurer ; et que cette jeune fille n’était-elle la mienne1 ! je l’aurais reconnue à ce mouvement. Lorsque je vis ce vieillard éloquent et pathétique, je sentis, comme elle, mon âme s’attendrir et des pleurs prêts à tomber de mes yeux.

Le tableau de la Piété filiale a quatre pieds six pouces de large, sur trois pieds de haut.

Le principal personnage, celui qui occupe le milieu de la scène, et qui fixe l’attention, est un vieillard paralytique, étendu dans son fauteuil, la tête appuyée sur un traversin, et les pieds sur un tabouret. Il est habillé. Ses jambes malades sont enveloppées d’une couverture. Il est entouré de ses enfants et de ses petits-enfants, la plupart empressés à le servir. Sa belle tête est d’un caractère si touchant ; il paraît si sensible aux services qu’on lui rend ; il a tant de peine à parler, sa voix est si faible, ses regards si tendres, [p.395] son teint si pâle, qu’il faut être sans entrailles pour ne pas les sentir remuer.

À sa droite, une de ses filles est occupée à relever sa tête et son traversin.

Devant lui, du même côté, son gendre vient lui présenter des aliments. Ce gendre écoute ce que son beau-père lui dit, et il a l’air tout à fait touché.

À gauche de l’autre côté, un jeune garçon lui apporte à boire. Il faut voir la douleur et toute la figure de celui-ci. Sa peine n’est pas seulement sur son visage ; elle est dans ses jambes, elle est partout.

De derrière le fauteuil du vieillard sort une petite tête d’enfant. Il s’avance ; il voudrait bien aussi entendre son grand-papa, le voir et le servir ; les enfants sont officieux2. On voit ses petits doigts sur le haut du fauteuil.

Un autre plus âgé est à ses pieds et arrange la couverture.

Devant lui, un tout à fait jeune s’est glissé entre lui et son gendre, et lui présente un chardonneret. Comme il tient l’oiseau ! Comme il l’offre ! Il croit que cela va guérir le grand-papa.

Plus loin, à la droite du vieillard est sa fille mariée. Elle écoute avec joie ce que son père dit à son mari. Elle est assise sur un tabouret ; elle a la tête appuyée sur sa main. Elle a sur ses genoux l’Écriture sainte. Elle a suspendu la lecture qu’elle faisait au bonhomme.

À côté de la fille est sa mère et l’épouse du paralytique. Elle est aussi assise, sur une chaise de paille. Elle recousait une chemise. Je suis sûr qu’elle a l’ouïe dure. Elle a cessé son ouvrage, elle avance de côté sa tête pour entendre.

Du même côté, tout à fait à l’extrémité du tableau, une servante qui était à ses fonctions, prête aussi l’oreille.

Tout est rapporté au principal personnage, et ce qu’on fait dans le moment présent et ce qu’on faisait dans le moment précédent.

[p.396] Il n’y a pas jusqu’au fond qui ne rappelle les soins qu’on prend du vieillard. C’est un grand drap suspendu sur une corde, et qui sèche. Ce drap est très bien imaginé et pour le sujet du tableau, et pour l’effet de l’art. On se doute bien que le peintre n’a pas manqué de le peindre largement.

Chacun ici a précisément le degré d’intérêt qui convient à l’âge et au caractère. Le nombre des personnages rassemblés dans un assez petit espace est fort grand ; cependant ils y sont sans confusion, car ce maître excelle surtout à ordonner sa scène. La couleur des chairs est vraie. Les étoffes sont bien soignées. Point de gêne dans les mouvements. Chacun est à ce qu’il fait. Les enfants les plus jeunes sont gais, parce qu’ils ne sont pas encore dans l’âge où l’on sent3. La commisération s’annonce fortement dans les plus grands. Le gendre paraît le plus touché, parce que c’est à lui que le malade adresse ses discours et ses regards. La fille mariée paraît écouter plutôt avec plaisir qu’avec douleur. L’intérêt est sinon éteint, du moins presque insensible dans la vieille mère ; et cela est tout à fait dans la nature. Jam proximus ardet Ucalegon4. Elle ne peut plus se promettre d’autre consolation que la même tendresse de la part de ses enfants, pour un temps qui n’est pas loin5. Et puis, l’âge qui endurcit les fibres, dessèche l’âme.

Il y en a qui disent que le paralytique est trop renversé, et qu’il est impossible de manger en cette position. Il ne mange pas, il parle, et l’on est prêt à lui relever la tête.

[p.397] Que6 c’était à sa fille de lui présenter à manger, et à son gendre à relever sa tête et son traversin, parce que l’un demande de l’adresse, et l’autre de la force. Cette observation n’est pas si fondée qu’elle le paraît d’abord. Le peintre a voulu que son paralytique reçût un secours marqué de celui de qui il était le moins en droit de l’attendre. Cela justifie le bon choix qu’il a fait pour sa fille ; c’est la vraie cause de l’attendrissement de son visage, de son regard et du discours qu’il lui tient. Déplacer ce personnage, c’eût été changer le sujet du tableau. Mettre la fille à la place du gendre, c’eût été renverser toute la composition : il y aurait eu quatre têtes de femme de suite, et l’enfilade de toutes ces têtes aurait été insupportable.

Ils disent aussi que cette attention de tous les personnages n’est pas naturelle ; qu’il fallait en occuper quelques-uns du bonhomme, et laisser les autres à leurs fonctions particulières ; que la scène en eût été plus simple et plus vraie, et que c’est ainsi que la chose s’est passée, qu’ils en sont sûrs… Ces gens-là faciunt ut nimis intelligendo nihil intelligant7. Le moment qu’ils demandent est un moment commun, sans intérêt ; celui que le peintre a choisi, est particulier. Par hasard il arriva ce jour-là que ce fut son gendre qui lui apporta des aliments, et le bonhomme touché lui en témoigna sa gratitude d’une manière si vive, si pénétrée qu’elle suspendit les occupations et fixa l’attention de toute la famille.

On dit encore que le vieillard est moribond et qu’il a le visage d’un agonisant… Le docteur Gatti dit que ces critiques-là n’ont jamais vu de malades, et que celui-là a bien encore trois ans à vivre.

Que sa fille mariée, qui suspend la lecture, manque d’expression ou n’a pas celle qu’elle devrait avoir… Je suis un peu de cet avis.

[p.398] Que les bras de cette figure d’ailleurs charmante, sont roides, secs, mal peints et sans détails… Oh ! pour cela, rien n’est plus vrai.

Que le traversin est tout neuf, et qu’il serait plus naturel qu’il eût déjà servi… Cela se peut.

Que cet artiste est sans fécondité ; et que toutes les têtes de cette scène sont les mêmes que celles de son tableau des Fiançailles, et celles de ses Fiançailles les mêmes que celles de son Paysan qui fait la lecture à ses enfants… D’accord ; mais si le peintre l’a voulu ainsi ? s’il a suivi l’histoire de la même famille ?

Que… Et que mille diables emportent les critiques et moi tout le premier ! Ce tableau est beau et très-beau, et malheur à celui qui peut le considérer un moment de sang-froid ! le caractère du vieillard est unique ; le caractère du gendre, unique ; l’enfant qui apporte à boire, unique. La vieille femme, unique. De quelque côté qu’on porte ses yeux, on est enchanté. Le fond, les couvertures, les vêtements sont du plus grand fini ; et puis, cet homme dessine comme un ange. Sa couleur est belle et forte, quoique ce ne soit pas encore celle de Chardin pourtant. Encore une fois, ce tableau est beau, ou il n’y en eut jamais. Aussi appelle-t-il les spectateurs en foule ; on ne peut en approcher. On le voit avec transport, et quand on le revoit, on trouve qu’on avait eu raison d’en être transporté.

Il serait bien surprenant que cet artiste n’excellât pas. Il a de l’esprit et de la sensibilité ; il est enthousiaste de son art ; il fait des études sans fin. Il n’épargne ni soins, ni dépense pour avoir les modèles qui lui conviennent. Rencontre-t-il une tête, qui le frappe, il se mettrait volontiers aux genoux du porteur de cette tête pour l’attirer dans son atelier. Il est sans cesse observateur, dans les rues, dans les églises, dans les marchés, dans les spectacles, [p.399] dans les promenades, dans les assemblées publiques. Médite-t-il un sujet, il en est obsédé, suivi partout. Son caractère même s’en ressent. Il prend celui de son tableau ; il est brusque, doux, insinuant, caustique, galant, triste, gai, froid, chaud, sérieux ou fou, selon la chose qu’il projette.

Outre le génie de son art qu’on ne lui refusera pas, on voit encore qu’il est spirituel dans le choix et la convenance des accessoires. Dans le tableau du Paysan qui lit l’Écriture sainte à sa famille, il avait placé dans un coin à terre un petit enfant qui pour se désennuyer, faisait les cornes à un chien. Dans ses Fiançailles, il avait amené une poule avec toute sa couvée. Dans celui-ci, il a placé à côté du garçon qui apporte à boire à son père infirme, une grosse chienne debout qui a le nez en l’air, et que ses petits tètent toute droite ; sans parler de ce drap qu’il a étendu sur une corde et qui fait le fond de son tableau.

On lui reprochait de peindre un peu gris ; il s’est bien corrigé de ce défaut. Quoi qu’on en dise, Greuze est mon peintre.

Je n’aime pas son portrait du Duc de Chartres. Il est froid et sans grâce.

Je n’aime pas son portrait de Mademoiselle. Il est gris, et cette enfant est souffrante. Il y a pourtant dans celui-ci des détails charmants, comme le petit chien, etc.

Celui de M. de Lupé est dur.

On loue beaucoup celui de Mademoiselle de Pange, et en effet il est mieux ; mais ses cheveux sont métalliques. C’est aussi le défaut de la tête [p.400] d’un Petit paysan dont les cheveux mats et jaunes sont de cuivre. Du reste, pour l’habit, le caractère et la couleur, c’est l’ouvrage d’un habile homme.

Mais je laisse là tous ces portraits pour courir à celui de sa femme8.

Je jure que ce portrait est un chef-d’œuvre qui un jour à venir n’aura point de prix. Comme elle est coiffée ! Que ces cheveux châtains sont vrais ! Que ce ruban qui serre la tête fait bien ! Que cette longue tresse qu’elle relève d’une main sur ses épaules et qui tourne plusieurs fois autour de son bras, est belle ! Voilà des cheveux, pour le coup ! Il faut voir le soin et la vérité dont le dedans de cette main et les plis de ces doigts sont peints. Quelle finesse et quelle variété de teintes sur ce front ! On reproche à ce visage son sérieux et sa gravité : mais n’est-ce pas là le caractère d’une femme grosse qui sent la dignité, le péril et l’importance de son état ? que ne lui reproche-t-on aussi ces traits rougeâtres qu’elle a aux angles des yeux ? Que ne lui reproche-t-on aussi ce teint jaunâtre sur les tempes et vers le front, cette gorge qui s’appesantit, ces membres qui s’affaissent et ce ventre qui commence à se relever ? Ce portrait tue tous ceux qui l’environnent. La délicatesse avec laquelle le bas de ce visage est touché et l’ombre du menton portée sur le col est inconcevable. On serait tenté de passer sa main sur ce menton, si l’austérité de la personne n’arrêtait et l’éloge et la main. L’ajustement est simple. C’est celui d’une femme le matin dans sa chambre à coucher ; un petit tablier de taffetas noir sur une robe de satin blanc. Mettez l’escalier entre ce portrait et vous, regardez-le avec une lunette, et vous verrez la nature même. Je vous défie de me nier que cette figure ne vous regarde, et ne vive.

Ah, Monsieur Greuze, que vous êtes différent de vous-même lorsque c’est la tendresse ou l’intérêt qui guide votre pinceau. Peignez votre femme, votre maîtresse, votre père, votre mère, vos enfants, vos amis, mais je vous conseille de renvoyer les autres à Roslin ou à Michel Vanloo.

Le petit livret du Salon nous promettait encore quelques autres morceaux de ce maître, comme Une petite fille lisant la Croix de Jésus ; Une jeune fille qui a cassé son miroir9 ; le petit tableau qu’il appelle le Tendre ressouvenir10 ; mais ces tableaux n’ont pas été exposés, parce que ceux à qui ils appartiennent n’ont pas jugé à propos d’y consentir. Il faut être un animal bien peu sociable pour refuser au public le plaisir de jouir pendant quelques semaines d’un joli tableau ; il faut avoir bien peu de justice et bien peu d’amitié pour l’artiste pour lui ôter ainsi la récompense la plus flatteuse de son travail, le suffrage du public ; pour nuire même à sa fortune, en empêchant le public de connaître son mérite par la variété de ses productions. J’ai ouï dire que la Fille qui a cassé son miroir est un chef-d’œuvre. Je ne conçois pas les gens qui croient ajouter à leur jouissance en empêchant les autres de la partager. M. le marquis de Marigny a payé à Greuze mille écus pour le tableau des Fiançailles du dernier Salon11, qui sera un jour sans prix. Nous nous flattions du moins de le voir multiplier par la gravure ; c’eût été un bénéfice pour le peintre, et un grand agrément pour le public ; mais le possesseur n’a pas jugé à propos de nous l’accorder. M. de Lalive, qui le premier a fait connaître le talent de Greuze, a consenti de grand cœur qu’on gravât son tableau du Paysan qui fait la lecture à ses enfants12, et il n’y a point d’homme de goût qui ne possède cette estampe. Il eût été bien agréable d’avoir la suite de ces tableaux : celui de la Piété filiale n’était pas encore vendu à la clôture du Salon. On m’a assuré que l’auteur en avait refusé deux mille écus. Ce Greuze n’a qu’à continuer, et ce sera bientôt, avec Vernet peut-être, le seul homme à envier à l’Académie. Car enfin qu’est-ce que Vanloo et Deshays à côté d’un Raphaël, d’un Corrège, d’un Guide, des Carrache ? Au lieu que lorsqu’on a vu les plus sublimes tableaux, Greuze touche et intéresse encore. Combien cet homme a de génie, d’esprit et de délicatesse ! Il y a mille choses précieuses dans son tableau. Cette chienne que ses petits tètent me transporte13. La tête de la vieille mère et le caractère de son affliction sont une chose étonnante, mais quand il n’y aurait dans tout le tableau que la tête du gendre, il faudrait se mettre à genoux devant l’artiste. Cette tête est plus éloquente que la plus belle scène de Racine. Oh, que la piété de ce fils est touchante ! Le peintre savait bien pourquoi il appelait son tableau la Piété filiale. Il avait imaginé de placer dans le coin à côté de la servante une table mise et le repas tout prêt pour la famille, pour faire sentir que toute la police de la maison était subordonnée aux soins pour le père infirme ; mais il a fallu sacrifier cette idée à l’harmonie générale qui paraissait souffrir de cette nappe blanche. L’envie et la jalousie auront beau dire ; j’ai vu de mes yeux une femme approcher du tableau de Greuze, l’envisager, et fondre en larmes. On m’a dit que cela est arrivé plus d’une fois pendant le Salon ; il n’y a point de critique que ces larmes n’effacent.

Notes

Angélique, la fille de Diderot, née en 1753, a donc 10 ans au moment où Diderot écrit ces lignes.

Ils aiment à rendre service.

« Sentir, en parlant des mouvemens de l’âme, signifie être sensible, être touché, être ému. » (Dictionnaire de Trévoux)

« Déjà, tout près, brûle la maison d’Ucalégon » (Virgile, Énéide, II, 311-312, l’incendie de Troie).

Le temps de sa propre mort.

Il y en a qui disent que…

Diderot paraphrase un vers du prologue de l’Andrienne de Térence, où le poète répond à ses détracteurs qui l’accusent d’avoir transposé une pièce de Ménandre : Faciuntne intellegendo ut nihil intellegant ? (v. 17), Ne prouvent-ils pas, à faire les connaisseurs, qu’ils n’y connaissent rien ?

Voir la sanguine de l’Ermitage, #002317, qui est peut-être une étude préparatoire pour ce tableau.

Voir #000742.

Voir #006230.

Grimm veut dire L’Accordée de village, voir #001073.

Voir #002864.

Au premier plan à droite dans Le Paralytique.

Les Salons de Diderot (édition)

Archive mise à jour depuis 2023

Les Salons de Diderot (édition)

Salon de 1763

Préambule du Salon de 1763

Louis-Michel Vanloo (Salon de 1763)

Deshays (Salon de 1763)

Greuze (Salon de 1763)

Sculptures et gravures (Falconet, Salon de 1763)

Salon de 1765

La Chaste Suzanne (Carle Vanloo, Salon de 1765)

Boucher (Salon de 1765)

La Justice de Trajan (Hallé, Salon de 1765)

Chardin (Salon de 1765)

La jeune fille qui pleure son oiseau mort (Greuze, Salon de 1765)

La Descente de Guillaume le Conquérant en Angleterre (Lépicié, Salon de 1765)

L'antre de Platon (Fragonard, Salon de 1765)

Sculpture (Salon de 1765)