D’Alembert, dans l’« Avertissement des éditeurs » qui ouvre le troisième volume de l’Encyclopédie, définit ainsi l’ouvrage qu’il présente au public :

« L’empire des Sciences & des Arts est un palais irrégulier, imparfait, & en quelque maniere monstrueux, où certains morceaux se font admirer par leur magnificence, leur solidité et leur hardiesse ; où d’autres ressemblent encore à des masses informes ; où d’autres enfin, que l’art n’a pas même ébauchés, attendent le génie ou le hasard. Les principales parties de cet édifice sont élevées par un petit nombre de grands hommes, tandis que les autres apportent quelques matériaux, ou se bornent à la simple description. Nous tâcherons de réunir ces deux derniers objets, de tracer le plan du temple, & de remplir en même tems quelques vuides. Nous en laisserons beaucoup d’autres à remplir ; nos descendans s’en chargeront, & placeront le comble, s’ils l’osent ou s’ils le peuvent. » (D’Alembert, « Avertissement des éditeurs », tome III, pp. vj-vij ; GF I 217.)

L’Encyclopédie est un « palais irrégulier », un « temple » inachevé, un « édifice » sans « comble » : de la métaphore architecturale, employée traditionnellement pour désigner l’objet discursif, D’Alembert passe à la métaphore du chantier, avec ses « vides » jamais remplis, et de là au monstre : car ce qui s’ouvre à nous est « en quelque manière monstrueux ».

Dans le même esprit, l’article Encyclopédie signé par Diderot envisage l’Encyclopédie comme un travail inachevé sur des matériaux bruts, livré informe aux générations à venir pour y être poursuivi :

« Si nos neveux s’occupent de l’Encyclopédie sans interruption, ils pourront conduire l’ordonnance de ses matériaux à quelque degré de perfection. Mais, au défaut d’une mesure commune et constante, il n’y a point de milieu ; il faut d’abord admettre sans exception tout ce qu’une science comprend, abandonner chaque matière à elle-même, et ne lui prescrire d’autres limites que celles de son objet. […] Ce défaut diminuera à mesure que les éditions se multiplieront ; les connaissances se rapprocheront nécessairement. J’examine notre travail sans partialité ; je vois qu’il n’y a peut-être aucune sorte de faute que nous n’ayons commise, et je suis forcé d’avouer que d’une Encyclopédie telle que la nôtre, il en entrerait à peine les deux tiers dans une véritable Encyclopédie. […] la première édition d’une Encyclopédie ne peut être qu’une compilation très informe et très incomplète. » (Diderot, art. Encyclopédie, t. V, p. 641c1, 645a ; éd. Versini, Bouquins, I 397, 414, 416.)

Œuvre sans « mesure commune et constante », l’Encyclopédie abandonne « chaque matière à elle-même ». Elle est le travail même de la matière orienté vers « l’ordonnance de ses matériaux », selon un processus qui ne fait que commencer et ne finira jamais. On est loin ici des illusoires ordonnancements de l’arbre inspiré de Bacon, déployant sa « division des sciences » en un organigramme harmonieux, dans l’illusion d’un savoir immobile, susceptible d’être réparti de façon logique, homogène et stable. L’Encyclopédie se constitue à partir de la subversion de ces limites du savoir taxinomique. Il ne faut prescrire à la matière du savoir « d’autres limites que celles de son objet », un objet en perpétuel devenir, en quelque sorte absenté par le travail même de la matière qui toujours le dépasse et le repousse. La « véritable Encyclopédie » se constituera d’abord par cet absentement, par l’élimination d’une bonne part de l’actuel ouvrage2.

Diderot, comme D’Alembert, est alors amené à déconstruire la métaphore architecturale. De l’Encyclopédie comme statue, il passe à la démesure du colosse et, de là, se référant à un passage célèbre de l’Art poétique, à la Chimère.

« Ici nous sommes boursouflés & d’un volume exorbitant ; là maigres, petits, mesquins, secs & décharnés. Dans un endroit, nous ressemblons à des squelettes ; dans un autre, nous avons un air hydropique ; nous sommes alternativement nains & géants, colosses & pigmées ; droits, bienfaits & proportionnés ; bossus, boiteux & contrefaits. Ajoûtez à toutes ces bizarreries celle d’un discours tantôt abstrait, obscur ou recherché, plus souvent négligé, traînant & lâche ; & vous comparerez l’ouvrage entier au monstre de l’art poétique, ou même à quelque chose de plus hideux. Mais ces défauts sont inséparables d’une premiere tentative, & il m’est évidemment démontré qu’il n’appartient qu’au tems & aux siecles à venir de les réparer. » (Diderot, art. Encyclopédie, t. V, p. 641c, éd. Versini, Bouquins, I 396.)

Comme sous la plume de D’Alembert, le work in progress encyclopédique est ici identifié à l’abjection monstrueuse de ce qui s’exhibe dans les cabinets de curiosité. La proportion, la mesure, l’harmonie ne sont plus que des catégories parmi d’autres du monde, un monde qui n’est plus idéalement ordonné, un monde inscrit dans le devenir de l’histoire précisément parce qu’il se donne, sans fin, à réparer.

Le double ressort matérialiste de la Chose encyclopédique

Ainsi, paradoxalement, il n’y a pas d’objet encyclopédique. Le dictionnaire est là, l’ordre alphabétique est parcouru, accompli, les volumes de planches déploient un impressionnant éventail du savoir technique des Lumières. Pourtant, il n’y a pas d’objet. L’Encyclopédie n’est pas la clôture d’un savoir achevé, la circonscription d’un champ limité des connaissances. Elle est entreprise, processus, mouvement vers la constitution d’un objet qui toujours lui échappe. En attendant la constitution improbable de l’objet, il y a des ratés, ce que Diderot appelle des boursouflures. Tantôt c’est trop long, tantôt lacunaire, parfois erroné. Souvent, c’est illisible, et les planches viennent tant bien que mal suppléer à cette illisibilité : l’Encyclopédie se présente comme ce qui, en deçà de l’objet, sous la forme informe du monstre abject et fascinant, constitue la Chose. Elle est « informe », elle est le travail même de la « matière » abandonnée à elle-même sans autre limite que son « objet ». L’objet se définit ainsi comme l’horizon de la matière encyclopédique, comme sa visée comme si l’enjeu renversé de cette tâche était d’élever la Chose encyclopédique à la dignité d’objet3.

L’Encyclopédie est la Chose à plus d’un titre. D’abord par cet inachèvement de l’objet qui définit l’Encyclopédie comme processus et, plus précisément, comme travail de glissement épistémologique, comme décentrement du savoir. L’Encyclopédie est glissement de la Chose plutôt que circonscription de l’objet.

Il y a ensuite l’indétermination inquiétante de ses contours et, par là, de ses enjeux : faut-il y voir la somme objective d’un savoir érigé à la gloire de la France, le monument culturel servant à sa manière l’institution politique ? Ou bien s’agit-il d’une vaste entreprise de subversion idéologique, où le savoir est saisi comme levier d’une révolte culturelle avant d’être politique ? La révolte travaille l’Encyclopédie, non pas tant sous la forme d’un discours manifeste de la révolte, mais indirectement, dans le retournement qui s’y opère des outils du savoir, non seulement des concepts, des notions, qui prennent des sens nouveaux, mais des langages même de la culture, brutalement affrontés à un réel que ne médie aucune distance mimétique.

La Chose encyclopédique se définit donc d’emblée comme glissement et comme révolte, c’est-à-dire comme travail de l’institution symbolique, à la fois travail de sape et moteur de sa rénovation. Il y a un double ressort de la Chose : dans son rapport aux objets préétablis du savoir, la Chose encyclopédique déconstruit, défait, négative la gangue du discours hérité ; mais dans le mouvement qui la porte vers l’utopique aboutissement d’un objet encyclopédique, elle ordonne le savoir en fonction d’un nouveau dispositif à la fois sémiologique et idéologique, dispositif qu’elle n’accomplit pas, qu’elle ne théorise pas, mais que son travail dessine en creux.

Ce dispositif est fondamentalement tributaire du mouvement dans lequel il s’inscrit, de cette dynamique de la Chose constitutive de l’Encyclopédie: la Chose défait le discours et se réordonne à partir de res, pra`gma, la matérialité même du réel. A ce titre, on définira le double ressort du travail encyclopédique comme le principe d’un matérialisme épistémologique.

Assumer l’héritage historique du matérialisme

Notre but n’est pas essentiellement aujourd’hui de nous demander si les Philosophes de l’Encylopédie étaient ou se pensaient matérialistes. Il est clair que si la question du matérialisme de Diderot s’est posée et se pose encore aujourd’hui, ce n’est pas par rapport à l’hérésie Matériaire combattue par Tertullien dans son Traité contre Hermogène, ni même par rapport à l’interprétation matérialiste du spinozisme dans les cercles philosophiques animés par le baron d’Holbach ou par Mme d’Épinay : si la question métaphysique du matérialisme des Lumières dépasse largement le simple intérêt d’érudition, c’est à cause de certaine filiation historique dont nous ne savons trop aujourd’hui comment hériter : le matérialisme dialectique s’est revendiqué des Lumières et précisément de l’entreprise encyclopédique. Cette filiation n’a pas tant à voir avec une communauté de positions théoriques, que précisément avec un certain rapport au réel, non seulement d’engagement militant dans les affaires de la cité, mais d’investissement du réel dans la réflexion théorique. L’articulation du travail et de la valeur, qui constitue le noyau problématique du livre I du Capital, relève de ce même double ressort de la Chose dont nous tentons ici de dégager le processus dans l’Encyclopédie. Marx déconstruit les discours de la richesse, dénonce les spéculations de l’économie politique bourgeoise comme autant d’écrans moraux et politiques, pour atteindre la Chose elle-même, fascinante et abjecte, la valeur d’usage des choses, la singularité incommunicable de la matière travaillée, la différence infinie qui habite le travail ; puis il remodélise la richesse en termes économiques, constitue par la valeur d’échange les choses en objets de la circulation capitaliste, en marchandises. Cet objet là, l’objet matérialiste, n’a plus rien à voir avec l’objet rhétorique des discours de l’ancien monde. Définie comme valeur d’échange objectivée par le travail, la richesse chez Marx ne se manifeste plus comme discours sur les mirages de la Chose, à la manière de cette tirade du Timon d’Athènes citée en note par Marx4, mais comme la Chose même prise dans son mouvement de transformation de la matière par l’industrie des hommes, le processus interdisant la distanciation définitive, la coupure mimétique d’un discours clos séparé d’un objet clos.

En ce sens, analyser le décentrement matérialiste du champ des connaissances dans l’Encyclopédie renvoie à la révolution épistémologique marxiste, non que la philosophie soit la même, mais, encore une fois, parce qu’un certain rapport au réel, une dynamique de la Chose s’est mise en place dans l’Encyclopédie, une rationalité non discursive, ou si l’on préfère non rhétorique, qui n’est visible pour nous qu’à la condition d’assumer cet héritage historique par lequel le travail inconscient de la Chose encyclopédique est devenu démarche réflexive et consciente. Refuser l’héritage au nom d’une restitution archéologique de la vérité authentique des textes n’est pas seulement une entreprise illusoire ; c’est aussi une condamnation à l’aveuglement volontaire, si tant est que l’oiseau de Minerve ne se lève qu’à la tombée de la nuit.

Ce décentrement ne se mesure pas simplement aux déclarations de méthode et d’intention des textes liminaires et des articles programmes de l’Encyclopédie. Le corps même du dictionnaire, par le jeu des entrées multiples, mais aussi par l’intertextualité qui fait circuler les définitions d’un dictionnaire à l’autre5, est travaillé par le double ressort, par la dynamique de la Chose encyclopédique. Nous prendrons un exemple : l’article Caractère.

De la taxinomie à la technique : l’article Caractère

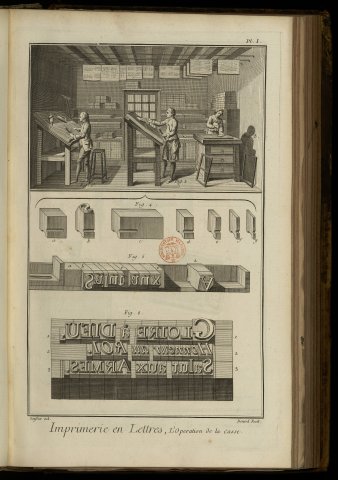

Il faut savoir lire l’article Caractère pour ce qu’il ne contient pas. Ce long article collectif6 de 23 pages qui renvoie à une série de planches consacrées à l’imprimerie, se construit comme écart par rapport à une signification connue et attendue. La notion de caractère, placée par La Bruyère au cœur de la construction idéologique conservatrice des moralistes, s’identifie à ce que Michel Foucault définit comme le « savoir taxinomique » de l’âge classique. Le caractère, défini comme empreinte, comme marque frappée, comme creux infligé, établit un système de signification différentielle, un catalogue de singularités articulées entre elles par le jeu du Même et de l’Autre. Le caractère sépare, divise, compartimente le monde ; il transforme le continuum de la matière en succession d’objets différenciés, susceptibles d’êtres rangés, classés et, par là, de signifier. Le caractère constitue par là la coupure sémiotique ; il est ce qui justifie cet axiome étrange et sublime de la sémiotique classique, que pour signifier, il faut couper, que le sens se fonde sur une séparation, un écart, l’empreinte même du signe blessant la matière où il vient s’inscrire en creux.

Le mot caractère apparaît bien dans le Thresor de la langue françoyse de J. Nicot, en 1606, mais d’une façon pour le moins laconique :

« Caractere, character, characteris, voyez Charactere. »

Et à Charactère, on ne trouve rien, sans pouvoir assurer pour autant qu’il s’agisse d’un oubli. Considéré comme un pur hellénisme, le mot Caractère n’est pas entré complètement dans la langue ; il ne signifie rien en dehors de son référent grec.

Le caractère entre matière et pensée

Le dictionnaire de Furetière, en 1690, est beaucoup plus prolixe. L’article commence ainsi :

« Caractere, subst. Masc. Certaine figure qu’on trace sur le papier, sur l’airain, sur le marbre ou sur autres matieres avec la plume, le burin, le ciseau, ou autres instrumens, pour signifier ou marquer quelque chose. Les lettres sont des caractères qui servent à marquer nos pensées. »

Très nettement, le caractère se définit comme le rapport de la « matière » sur laquelle il est tracé aux « pensées » qu’il entreprend de « signifier », de « marquer7 ». De cette définition, le dictionnaire de Trévoux ne retient que la fin :

« Caractère. s. m. Lettre de l’alphabet. Littera. Les lettres sont des caractères qui servent à marquer nos pensées. »

Sous l’apparence du plagiat, la perspective idéologique s’infléchit. Plus concise, plus étroite aussi, cette définition liminaire ramène le caractère à l’instance de la lettre, évacue le rapport à la matière pour refermer la constitution du sens dans une pure combinatoire de signes, un jeu de lettres abstrait où ni l’airain, ni le marbre ne sont plus travaillés par le burin ou le ciseau.

L’Encyclopédie au contraire met de côté dans un premier temps la référence à la lettre pour ne retenir de Furetière que ce que Trévoux avait exclu, le travail même de la matière :

« Ce mot pris dans un sens général, signifie une marque ou une figure tracée sur du papier, sur du métal, sur de la pierre, ou sur toute autre matiere, avec la plume, le burin, le ciseau, ou autre instrument, afin de faire connoître ou de désigner quelque chose. » (T. II, p. 645a.)

La « figure » de Furetière devient « une marque ou une figure » : le mot figure, qui désigne de façon ambivalente une abstraction ou un objet matériel, est tiré vers la matérialité de la marque, tandis que la désignation poétique des matières nobles, l’airain et le marbre, est remplacée par des termes triviaux, le métal et la pierre. Enfin, le caractère, au lieu de « signifier ou marquer », permet « de faire connoître ou de désigner quelque chose » : il ne signifie pas, ne marque pas la coupure, l’écart de la représentation ; il désigne, il fait voir et connaître ; il montre immédiatement « quelque chose » ; il fait travailler la Chose, met en œuvre sa monstration, fait advenir la matière à la connaissance hors du jeu taxinomique de la représentation discursive.

Dès le départ, donc, entre le Furetière, le Trévoux et l’Encyclopédie, la différence des perspectives idéologiques est marquée. Ce qui pourrait ne se lire après tout que comme une simple variation décorative entre des définitions équivalentes pose en fait les bases de trajectoires divergentes, de plus en plus sensibles au fur et à mesure que se déroulent les articles.

Cette divergence ne se mesure pas à proprement parler dans l’acception des termes. Il serait réducteur d’envisager une comparaison thématique entre les entrées des articles des différents dictionnaires, et de conclure qu’à la définition morale du caractère classique, comme typologie des personnes, viennent s’ajouter dans l’Encyclopédie des définitions techniques, comme l’entrée « *Caractères d’imprimerie », rédigée par Diderot si l’on en croit l’astérisque, et qui constitue à elle seule 16 des 23 pages de l’article. Ni Furetière, ni Trévoux n’oublient le caractère d’imprimerie et s’ils leur consacrent une place plus réduite, c’est aussi parce que la place dans un dictionnaire est plus comptée que dans une Encyclopédie.

Les caractères d’imprimerie : du catalogue de noms au travail de l’histoire

Une nouvelle fois, c’est dans l’articulation de la matière à la représentation, ou autrement dit du réel au symbolique, que se manifeste le décentrement matérialiste du champ des connaissances. Dans le Furetière, les caractères d’imprimerie sont définis comme une nomenclature :

« Les imprimeurs appellent aussi caracteres, les lettres qui leur servent à imprimer, dont voicy les degrés. Gros double canon, gros canon, Trismegiste ou canon rapproché, petit canon, gros parangon, gros Romain, St. Augustin, Cicero, Philosophie, petit Romain, petit texte, mignonne, nompareille, Sedanoise ou Parisienne. Presque toutes ces lettres ont leurs Italiques & leurs capitales. »

Déroulant la bigarrure de leurs dénominations exotiques, les noms des caractères quadrillent un monde clos de pur langage, certes un autre langage, mais toujours du langage, conçu comme un outil à délivrer des étiquettes et faisant l’élégante économie de la matière du monde, qu’ils suppléent par la régularité rassurante de leur taxinomie.

Cette stylisation du monde, cette épure atemporelle n’est plus recevable au dix-huitième siècle. Trévoux reprend grosso modo le paragraphe de Furetière, mais il le place au terme d’un long développement historique sur l’origine et les transformations des caractères, depuis l’ancien jusqu’au nouvel hébreu, qui a donné le grec, puis le latin « dont on se sert aujourd’hui communément en Europe » ; les vicissitudes des caractères grecs et latins pendant le Moyen-Age sont analysées à partir du témoignage des médailles : de l’histoire à la médaille, le référent fait retour.

L’inscription de la taxinomie du monde dans un processus historique, rendu sensible par l’examen du matériau des médailles, est traitée par Trévoux de façon implicitement négative : depuis les caractères hébraïques, qui forment le livre parfait, la Bible, l’histoire du caractère est l’histoire d’une dégradation :

« Après le retour de la captivité [de Babylone], le peuple [hébreu] n’écrivit plus que le caractère assyrien » ; « Après [l’empereur] Michel on retrouve des caractères grecs, qui commencèrent à s’altérer aussi-bien que la langue, qui n’étoit plus qu’un mêlange de grec & de latin » ; « Vers le temps de Décius, le caractère commença à s’altérer, & à perdre de sa rondeur & de sa netteté » ; « il tomba dans la dernière barbarie » ; « ce fut encore pis dans la suite » ; « quand le caractère est rond & bien formé, c’est une marque d’antiquité ».

Le Trévoux doit donc déconstruire l’histoire pour sauver une taxinomie du monde qui ne peut plus se livrer d’emblée, comme la forme a priori d’un savoir atemporel.

La positivation de l’histoire dans l’Encyclopédie : matérialisation et absentement

L’histoire du caractère n’est pas fondamentalement différente dans l’article de l’Encyclopédie, qui semble l’avoir reprise du Trévoux, parfois presque mot pour mot8. Mais elle ne débouche pas cette fois sur la taxinomie de Furetière et est elle-même enchâssée dans un tout autre dispositif. L’origine du caractère, dans l’Encyclopédie, n’est ni hébraïque, ni biblique ; pour des raisons idéologiques évidentes, c’est dans le passage de l’état de nature à l’état de société, c’est-à-dire dans un contexte totalement profane, que vient s’inscrire la nouvelle genèse. Si, dans le Trévoux, le caractère était considéré comme un élément toujours déjà là de l’histoire, comme une sorte de commencement a priori face auquel aucune antériorité n’était pensable, la référence implicite de l’Encyclopédie à l’état de nature comme un état sans langue et, de là, sans caractère, transforme radicalement la perspective. Le caractère s’invente : à l’histoire perçue comme altération des signes primitifs parfaits du Verbe divin succède une histoire de la construction et du perfectionnement des signes ; d’autre part, à une conception du caractère comme instrument de la représentation du monde succèdent des caractères mis au service de la communication dans le monde. De l’histoire comme altération de la représentation, on passe à l’histoire comme perfectionnement de la communication :

« A peine les hommes furent-ils en société, qu’ils sentirent le besoin qu’ils avoient d’inventer une langue pour se communiquer leurs pensées. Cette langue ne consista sans doute d’abord qu’à désigner par certains sons & par certaines figures les êtres sensibles & palpables qu’ils pouvoient se montrer, & par conséquent elle étoit encore fort imparfaite : mais les hommes ne furent pas long-tems sans s’appercevoir que non-seulement il leur étoit nécessaire de représenter, pour ainsi dire, ces êtres à l’oreille par des sons, mais de les représenter aussi en quelque maniere aux yeux, en convenant de certaines marques qui les désignassent. » (P. 645a.)

Le commencement est imparfait et le caractère ne s’invente et ne se perfectionne que pour suppléer9 cette imperfection principielle : la langue matérialise l’immatérialité de la pensée ; le caractère, qui transforme le son en marque visuelle, matérialise la langue et permet de communiquer à des êtres absents. Plus l’objet de la communication est immatériel (passant des « êtres sensibles & palpables qu’ils pouvoient se montrer » à « ces êtres présens ou absens », puis aux « êtres non-palpables » et aux « termes abstraits »), plus l’interlocuteur s’éloigne, plus la nécessité matérielle de la perfection concrète du caractère se fait sentir. Des « figures même de ces êtres, tracées grossierement sur quelques corps », on passe à des « gestes », puis à « certaines marques arbitraires » : le caractère naît de la décorporisation du signe, de sa séparation d’avec le corps sur lequel il est d’abord tracé, puis avec lequel, dans le geste, il est exprimé. L’arbitraire du signe est le produit de ce travail de l’absence, qui sépare l’abstraction du sens de la concrétude du monde, qui sépare les interlocuteurs, désormais l’un à l’autre absents, qui sépare enfin la matière technique du caractère de l’empathie du corps-symptôme faisant signe, s’exposant dans le geste.

L’apparition de l’abstraction, la désincarnation de la communication introduisent donc l’absence au cœur de l’échange des pensées ; mais dans le même temps, selon un mouvement inverse, l’invention et le perfectionnement des caractères tendent à matérialiser la communication. Le caractère se détache de la pensée, à laquelle il n’est plus relié que par un code arbitraire ; il s’objective ; il devient pure marque ; il ne sera bientôt plus que matière.

Ce double mouvement d’abstraction et d’absentement d’une part, de matérialisation d’autre part, gouverne le déroulement de l’ensemble de l’article Caractère de l’Encyclopédie et explique le détour étrange qu’il semble prendre en abordant la question de la langue parfaite, sous l’angle de ce qu’il nomme « un projet d’un caractere universel10 ».

Le projet de caractère universel, ou l’anti-Babel encyclopédique

Dès lors que le caractère n’est plus envisagé comme une nomenclature stable, livrée tout au plus aux altérations de l’histoire, mais se définit comme processus de perfectionnement de la communication, le caractère fonctionne comme travail de la Chose tendu vers un inaccessible objet. Le caractère universel remplit pour l’article Caractère la même fonction que la « véritable »Encyclopédie utopiquement à venir, pour l’actuel chantier encyclopédique. Il est l’accomplissement du processus, l’idéal à la fois vide et hyper-matériel vers quoi tendent les caractères.

En effet, après l’invention du premier alphabet, la multiplication des hommes ayant selon D’Alembert engendré un éclatement de la société primitive en différentes nations possédant des langues différentes, le progrès des Sciences s’est trouvé entravé par une impossibilité nouvelle de communiquer :

« quelques auteurs pensant à affranchir le genre humain de cette servitude, ont proposé des plans de caracteres qui puissent être universels, & que chaque nation pût lire dans sa langue. On voit bien qu’en ce cas, ces sortes de caracteres doivent être réels & non nominaux, c’est-à-dire exprimer des choses, & non pas, comme les caracteres communs, exprimer des lettres ou des sons. » (P. 645b.)

Le caractère universel accomplit à la fois l’absentement et la matérialisation. Il est totalement coupé de l’expression corporelle de la langue puisque toute équivalence entre un caractère et un son est désormais caduque. Le caractère renvoie directement à la « chose », en faisant totalement l’économie de la langue. Il ne s’agit plus d’un supplément partiel, d’une béquille, mais d’une substitution absolue. La langue est donc absentée, le silence parfait, tandis que la relation à la chose, que le réel même s’y exprime sans médiation. Le mouvement historique de perfectionnement des caractères tend donc vers une universalisation qui tout à la fois le détache, l’évide et le matérialise à l’extrême.

Cette matérialisation du caractère correspond à un décentrement, et même à un retournement des modèles idéologiques dominants. Le projet de caractère universel supplée à l’éclatement de la société en plusieurs nations et langues selon un processus bien entendu totalement irréaliste, qui consiste en fait à subvertir, à renverser l’histoire de la tour de Babel. Dans le mythe biblique, l’unité construite de la société des hommes est renversée par la colère de Dieu ; la diversité des langues est la marque du châtiment divin, la note d’infamie qui rappelle l’u{bri " sans cesse réitérée des hommes. Dans l’Encylopédie au contraire, c’est une cause purement naturelle qui précipite l’éclatement des langues, une crise de croissance de l’humanité. Cette crise ne ramène pas les hommes à quelque juste mesure que ce soit ; elle crée de nouveaux besoins, qui suscitent de nouveaux perfectionnements techniques. L’anti-Babel encyclopédique n’effondre pas l’utopie d’une humanité et d’une langue parfaites ; tout au contraire il la fonde. A la langue adamique, définitivement révolue, dispersée après l’effondrement de la Tour dans le récit biblique se substitue ici cette langue parfaite des caractères universels, non plus perfection perdue, mais perfectionnement à venir.

Ces caractères ne sont d’ailleurs pas utopiques, puisqu’ils existent au Japon et en Chine :

« Il ne faut pas s’imaginer que ce caractère réel soit une chimere. Les Chinois & les Japonois ont déjà, dit-on, quelque chose de semblable : ils ont un caractere commun que chacun de ces peuples entend de la même maniere dans leurs différentes langues, quoiqu’ils le prononcent avec des sons ou des mots tellement différens, qu’ils n’entendent pas la moindre syllabe les uns des autres quand ils parlent. » (P. 646a.)

On sait qu’en réalité les idéogrammes japonais et chinois, quoique apparentés, sont loin d’être interchangeables et ne réalisent pas cette communication parfaite entre gens de langues différentes que visent les caractères universels. A dire vrai, Chinois et Japonais fournissent le prétexte rêvé à un décentrement géographique du modèle idéologique. On n’y regardera pas de plus près11. Le modèle extrême-oriental dégage du modèle biblique, selon une stratégie largement utilisée par Voltaire, et favorise le passage d’une logique taxinomique de la culture, à la fois logo- et théo-centrique, vers une logique matérialiste de production du sens.

Sémiologie matérialiste du caractère

Car au fond, ce qui achoppe essentiellement dans la notion de « Caractère », ce qui permet et favorise le décentrement, c’est la matérialité qu’il introduit dans le signe : le caractère n’est ni signe du discours, ni phonème de la langue ; il est la matérialité du signe ; plus matériel encore que le signifiant, il identifie le travail du signifiant au travail même de la matière. Cette matérialité du caractère conduit à sa diabolisation, comme en témoigne ce dernier paragraphe de l’article Caractère du Furetière :

« Caractere, se dit aussi de certains billets que donnent des Charlatans, ou Sorciers, qui sont marqués de quelques figures talismaniques, ou de simples cachets. Ils font accroire au sot peuple qu’ils ont la vertu de faire faire des choses merveilleuses & incroyables, comme de faire cent lieuës en trois heures, d’estre invulnerable à l’armée, &c. Quand on raconte quelqu’un de ces prétendus effets, on dit qu’il faut que cet homme ait un caractere, qu’il ait fait un pacte avec le Diable. »

Le paragraphe de Furetière est repris mot pour mot dans le Trévoux, mais ne clôt plus l’article, qui lui ajoute les notions de « caractère générique », par laquelle Linné fonde la science botanique, et de « caractère en peinture », qui permet de rendre compte de la représentation non discursive. La botanique comme la peinture débordent la définition strictement taxinomique du caractère : les caractères des plantes font glisser la taxinomie du monde vers un modèle organiciste12 ; les caractères de la peinture détournent les catégories du discours vers l’image. Dans les deux cas, le caractère renvoie à la matérialité du référent, non plus la seule matérialité satanique du signe non discursif, du talisman inquiétant et douteux, mais une matérialité qui fonde les sciences de la nature et révèle la rationalité de l’image, qui investit la science et la culture.

Ce renversement, qui reste à l’état d’esquisse dans le Trévoux, conditionne le déroulement de l’ensemble de l’article de l’Encyclopédie, d’où le paragraphe sur les talismans disparaît d’ailleurs complètement. L’identité du travail du signifiant et du travail de la matière ordonne dans l’Encyclopédie un dispositif d’ensemble, où se joue bien autre chose que la seule matérialité de la marque imprimée sur le papier, le métal ou la pierre. C’est dans le cadre de ce dispositif que la question de la langue parfaite traitée par D’Alembert est suivie de l’entrée *Caractères d’imprimerie, qui traite de la technique de la gravure des poinçons et de la fonte des caractères. Il ne faut pas envisager cette succession comme un pur aléa du dictionnaire. L’organisation des entrées au sein d’un article n’obéit pas à l’arbitraire de la contrainte alphabétique. Avec le jeu des renvois et le supplément des planches elle constitue le dispositif même de l’Encyclopédie.

La fabrication matérielle des caractères accomplit le décentrement matérialiste de la question de la langue parfaite : de la langue, on est passé aux signes ; des signes, à la production de leurs marques. Cette production elle aussi a son histoire : au perfectionnement de la communication, marqué par l’invention de la langue, puis des signes, puis de l’alphabet, correspond le perfectionnement13 de l’imprimerie, marqué par l’invention des caractères mobiles (Guttemberg), par la modélisation des jeux de caractères et de leurs formes (Garamond), par la distinction de i et de j, de u et de v.

Le système différentiel des signes, qui organisait la sémiotique classique, la nomenclature des caractères d’imprimerie, présentée dans le Furetière et le Trévoux comme un monde stable et réglé, deviennent ici non seulement quelque chose de matériel, du métal que l’on grave, que l’on fond et que l’on frappe, mais par ce travail même, constituent un enjeu économique14. On pourrait croire à première vue que l’enjeu sémiologique se perd dans les explications techniques. A trop se préoccuper de l’art de la gravure des poinçons et de la fonte des caractères, il semble que l’article de l’Encyclopédie oublie sa visée originelle, que les caractères ont été inventés pour communiquer du sens.

En fait, si l’on envisage la succession des entrées de l’article Caractère comme un dispositif signifiant, on s’aperçoit que l’entrée *Caractère d’imprimerie fonctionne comme le moment clef d’un retournement du sens, permettant le passage du propre au figuré, du caractère comme marque matérielle au caractère comme principe abstrait de construction d’une identité. Ce retournement est d’abord indiqué de la façon la plus matérielle qui soit :

« On conçoit qu’il faut que le caractere qui doit laisser son empreinte sur le papier, soit tourné dans le sens opposé à l’empreinte. Exemple, pour que le caractere B donne l’empreinte B, il faut que ce caractere soit disposé comme le voici; car si l’on suppose un papier appliqué sur ce

, de maniere qu’il en reçoive l’empreinte, il est évident que quand on retournera le papier pour appercevoir l’empreinte laissée, les parties de ce qui étoit à gauche, se trouvant à droite, & celles qui étoient à droite se trouvant à gauche, on ne verra plus la figure , mais la figure B. C’est précisément comme si le papier étant transparent, on regardoit le caractere par derriere. C’est-là ce qui rend la lecture d’une forme difficile à ceux qui n’en ont pas l’habitude. » (P. 650b.)

Le procédé de l’imprimerie suppose un retournement des caractères et, par là, nous confronte à l’illisibilité. D’emblée, la dimension technique de la chose est présentée comme passage à l’envers, comme épreuve et obstacle de l’étrangeté, enfin, symboliquement, comme élision du support papier : « C’est précisément comme si le papier étant transparent, on regardoit le caractere par derriere ». Ce qui tombe ici, tandis que s’ouvre le monde de la technique, c’est le support de la graphosphère : l’art du graveur élide le livre, s’offre à regarder en dehors des catégories du lisible.

Car c’est bien du graveur et non de l’imprimeur qu’il s’agit. Le décentrement matérialiste se double ici d’un décentrement social et technologique :

« Les Graveurs de caracteres sont peu connus dans la république des Lettres. Par une injustice dont on a des exemples plus importans, on a attribué aux Imprimeurs qui ont fait les plus belles éditions, une réputation & des éloges que devoient au moins partager avec eux les ouvriers habiles qui avoient gravé les poinçons sur lesquels les caracteres avoient été fondus […] On a beaucoup parlé des Plantins, des Elzevirs, des Etiennes, & autres Imprimeurs, que la beauté & la netteté de leurs caracteres ont rendu célebres, sans observer qu’ils n’en étoient pas les auteurs […]. Mais n’est-ce pas assez pour l’Imprimeur de la loüange qui lui revient du méchanisme de la composition, de la propreté de l’impression, de la pureté de la correction, &c. sans lui transporter encore celle qui appartient à des hommes qu’on a laissés dans l’oubli, quoiqu’on leur eût l’obligation de ce que l’Imprimerie a de plus beau ? […] quoique l’Imprimeur ou plutôt le Typographe ne soit au Graveur, que comme un habile chanteur est à un compositeur de Musique. » (P. 651a et b)

Le savoir technique des caractères permet de décentrer la représentation du travail de l’imprimerie, de déplacer la scène de la galerie traditionnelle des imprimeurs humanistes aux noms célèbres vers le monde obscur et sans noms des « ouvriers habiles », des Graveurs. A la faveur d’une métaphore musicale, Diderot va jusqu’à retourner la hiérarchie sociale, puisque l’ouvrier, d’exécutant, devient compositeur, et l’imprimeur, de maître d’œuvre, simple « habile chanteur ». L’adjectif « habile » passe des Graveurs aux Imprimeurs, tandis que l’art de la composition passe des Imprimeurs (qui composent les caractères) aux Graveurs.

Ce renversement hiérarchique, comme le retournement du caractère d’imprimerie, participent à une même déconstruction de l’univers taxinomique et logocentrique légué par la culture classique conservatrice. Au moment où le caractère fait son apparition comme chose illisible où travaille la matière, la figure de son maître d’œuvre devient une figure sans nom, une figure exclue de la république des lettres, destituée par le texte :

« Car une chose qui doit étonner, c’est que les Écrivains qui ont fait en différents tems l’histoire de l’Imprimerie, qui en ont suivi les progès, & qui se sont montrés les plus instruits sur cet objet, se sont fort étendus sur le mérite des Imprimeurs, sans presque dire un mot des Graveurs en caracteres » (p. 651b).

L’inversion et le décentrement sont réitérés quand on passe de la gravure des poinçons à la fonderie des caractères. En fait, du contre-poinçon au poinçon, du poinçon à la matrice, de la matrice au caractère, du caractère à la lettre imprimée, la lettre sera retournée quatre fois. Quant au glissement hiérarchique, il s’accentue par l’apparition de cette nouvelle catégorie socio-professionelle des ouvriers fondeurs. Si la conception, l’invention, le dessin du caractère revient aux seuls graveurs, le caractère ne se matérialise pour le monde, pour la république des lettres, qu’à partir de l’« empreinte » du poinçon, dont les fondeurs tirent le caractère, et de l’empreinte des caractères, avec laquelle les imprimeurs éditent les livres. Ce qui du caractère est visible dans le monde et représenté dans le discours n’est donc que l’empreinte d’une empreinte, le simulacre doublement, et même quadruplement inversé de ce qui s’est décidé dans le seul geste du graveur, dans sa mise en œuvre créatrice de la matière.

Mais tandis que le texte s’enfonce dans ce jeu de renversements et ces effets de décentrement épistémologique, s’affrontant par là à la force de désémiotisation qu’exerce le travail de la Chose, une nouvelle instance apparaît qui vient suppléer la dynamique déconstructive du texte : ce sont les planches.

Le dispositif texte-image

La représentation des procédés de la gravure et de la fonderie s’inscrit dans un dispositif en apparence assez simple : le texte de l’article renvoie à une série de planches censées l’illustrer. En réalité, ce dispositif texte-image obéit à une économie changeante. On peut même avancer que c’est la modification des relations entre le texte et l’image dans le dispositif qui ici conditionne le déroulement et la logique sémiologique de l’article.

Dans un premier temps, le renvoi aux planches donne à voir des objets, dont le texte raconte la fabrication. Le texte fonctionne alors comme travail de la matière, comme mise en œuvre de la Chose. Les images auxquelles il renvoie constituent la visée du texte, les objets constitués vers lesquels il tend. Les planches sont l’horizon du texte, comme si le travail de l’illisibilité dans l’écriture (la description des procédures techniques devenant incompréhensible) était tendu vers le dépassement de l’écriture dans l’image, selon un mouvement identique à celui décrit dans le processus de perfectionnement historique du caractère, dont l’accomplissement, le caractère universel, ne peut se représenter que dans l’iconicité de l’idéogramme.

Cette première économie du dispositif texte-image se traduit par l’omniprésence, dans le texte, du verbe faire : « cette gravûre se fait », « On fait les poinçons », « Le contre-poinçon fait, il s’agit de faire le poinçon », « On fait une marque de repaire », « Cette opération faite, on retire le contre-poinçon ». La mise en œuvre de la matière est en même temps mise en œuvre d’un dispositif, comme le marquent les verbes indiquant la disposition des objets : « on dresse un morceau », « on le serre dans un tas », « on l’affermit par deux vis », « on présente à cette face », « on le dresse sur la pierre ». Le texte met en œuvre un dispositif de transformation de la matière tendu vers la constitution d’un objet, c’est-à-dire d’une forme, d’une structure, comme l’indiquent ces phrases caractéristiques :

« Pour former les parties creuses [du poinçon], on travaille un contre-poinçon d’acier de la forme des parties blanches. » (P. 652a.)

« Voilà tout ce qui concerne la structure du moule » (p. 654b).

Mais au fur et à mesure que l’on avance dans le processus de fabrication, le rapport texte-image se complique. La surface des planches se subdivise en un espace dit vignette, où est représenté le lieu dans lequel les machines sont mises en œuvre, et une entité hors-lieu, hors-espace, où sont disposées les pièces des machines. Entre le support textuel de la mise en œuvre et le support iconique où l’objet s’accomplit s’intercale la dimension du lieu, l’espace de la vignette où s’image le dispositif. Cette tripartition est recoupée par la remarque lexicale que Diderot fait à l’entrée De la Fonderie en caractère :

« Le terme Fonderie en caracteres a plusieurs acceptions : il se prend ou pour un assortiment complet de poinçons & de matrices de tous les caracteres, signes, figures, &c. servant à l’Imprimerie, avec les moules, fourneaux, & autres ustensiles nécessaires à la fonte des caracteres ; ou pour le lieu où l’on fabrique les caracteres ; ou pour l’endroit où l’on prépare le métal dont ils sont formés ; ou enfin pour l’art même de les fondre : c’est dans ce dernier sens que nous en allons traiter particulierement. » (P. 653a.)

Entre la collection d’objets, le lieu où sont fabriqués les objets et la fabrication même des objets, nous retrouvons ici les mêmes trois niveaux du dispositif texte-image, d’abord les objets figurés sur les planches, puis les vignettes, enfin le texte qui, dans le processus qu’il met en œuvre, renvoie à l’un et à l’autre.

Mais la fonderie est un processus plus compliqué que la gravure. Il ne s’agit plus directement de fabriquer des objets, mais de décrire et pour cela de décomposer la machine qui permettra, à partir des quelques poinçons fournis par le graveur, de fabriquer les milliers de caractères commandés par l’imprimeur. De la mise en œuvre artisanale on passe à une mise en œuvre industrielle.

Le texte ne renvoie plus à des objets, mais à des pièces, ou même à des parties de pièces. Le renvoi aux planches, c’est-à-dire le passage du lisible au visible, permet de séparer, de diviser, de décomposer l’objet :

« Cela fait, on pratique les entailles, a, b, c qu’on voit fig. 12 & 13. »

« Les deux premieres parties qu’on peut considérer dans le moule, sont celles qu’on voit Planche II […] fig. 20 et 21. » (P. 653b.)

Le mot « pièce » revient alors de façon obsédante : « garnie de toutes ses pieces », « toutes les autres pieces », « La première piece », « Cette longue piece ». Toutes ces pièces assemblées par le texte et éparpillées, éclatées dans l’image, accomplissent un dispositif qui se parachève à la page suivante :

« Voilà bien des pieces assemblées : cependant le moule n’est pas encore formé ; il y manque la piece principale, celle pour laquelle toutes les autres ont été inventées & disposées, la matrice. » (P. 654b.)

Ici le texte ne met plus en œuvre la matière ; il dispose les pièces constitutives de la machine. On s’éloigne de plus en plus d’une logique discursive. Diderot ne raconte plus un procédé de fabrication ; il ordonne dans l’espace les éléments d’une machine. On glisse alors d’un modèle logocentrique vers un modèle iconocentrique : l’image ne complète plus un texte où se situe l’action ; le texte se réduit à décrire l’image. Parallèlement, l’enjeu n’est plus la fabrication du poinçon (avec tout ce que cela suppose d’imaginaire phallique), mais la mise en place de la matrice : dans le monde de la technique, le processus de symbolisation s’ordonne selon le féminin symbolique.

Mais l’économie du dispositif texte-image ne se stabilise pas dans ce nouveau rapport de force. Le glissement se poursuit vers l’image dans la troisième partie de l’entrée *Caractère d’imprimerie, consacrée à la fonte de caractères d’Imprimerie, la fonte et non la fonderie, c’est-à-dire l’assortiment même des caractères, que Furetière et Trévoux résumaient par l’énumération laconique des noms des polices. Dans cette troisième partie, l’image fait irruption dans le texte même de l’article, d’abord sous la forme de tableaux, puis avec « des exemples de tous les Caracteres en usage » (p. 663). Le texte ici fait image comme dispositif typographique, se donne à regarder comme forme du signifiant, indépendamment de son signifié. L’écriture du monde logocentrique achève ici de se désémiotiser.

La reconstruction symbolique des caractères

Ce qui s’écrit là pourtant n’est pas indifférent : ce sont des maximes de morale, de véritables pastiches des Maximes ou des Caractères, par ailleurs jamais explicitement cités dans cet article. Les caractères des moralistes sont intégrés dans le travail de la Chose encyclopédique, comme moment ultime de la déconstruction textuelle et du travail de l’illisibilité sur une surface gagnée par la logique du visible. La littérature morale advient dans le texte avant la signification morale du mot ; elle la précède comme une sorte d’avant-dire négatif.

La signification figurée et abstraite du caractère est alors l’occasion d’une vaste parodie, où l’on nous explique que rien d’autre n’y est signifié que ce qui était signifié au propre. La référence à La Bruyère est soigneusement évitée, au profit de Duclos, qui tire le caractère vers les mœurs et les mœurs vers le caractère des nations : le décentrement matérialiste du champ des connaissances produit la représentation d’un autre monde, multiculturel et polycentrique. Mais c’est là une autre question.

L’analyse de l’article Caractère de l’Encyclopédie nous a permis de cerner ce qui constitue le mouvement même d’une culture matérialiste dans le travail de la pensée des Philosophes. Article collectif, conjoignant selon un équilibre assez rare les extrêmes de l’Encylopédie, des considérations métaphysiques les plus abstraites sur l’origine des caractères aux comptes-rendus les plus techniques sur la fonte des caractères, l’article Caractère constitue en quelque sorte un condensé de ce que nous avons défini comme le travail de la Chose encyclopédique.

Ce n’est plus l’efficacité taxinomique du caractère classique, avec ce qu’elle suppose d’idéalisme métaphysique et de conservatisme moral, qui dans la notion de Caractère intéresse les Encyclopédistes. D’emblée, le Caractère est défini non comme un état, un habitus, mais comme un processus tout à la fois de matérialisation et de perfectionnement de la communication. Tout le mouvement de l’article va dès lors consister dans l’approfondissement de cette matérialisation du caractère, qui se détache du corps, devient signifiant arbitraire et coupé, objet donc, dont on pourra dès lors envisager, très matériellement, la fabrication.

Cette matérialisation déconstruit toutes les références bibliques, depuis l’origine du caractère, qui n’est plus hébraïque, mais naturelle, jusqu’à sa fin ultime, qui reconstruit à l’envers une Babel bienheureuse.

Mais l’enjeu sémiologique de ce décentrement matérialiste ne se manifeste pleinement que dans la partie technique de l’article, lorsque le rapport du texte à l’image se déplace progressivement au profit de cette dernière, pour retourner, négativer le discours des moralistes sur les caractères. Le décentrement matérialiste du champ des connaissances révèle alors le passage d’un monde logocentrique à un monde iconocentrique, et d’une sémiotique de la coupure (où les caractères compartimentent, isolent des singularités) à une sémiologie du continuum (où le caractère relève de la fonderie et de l’inversion).

On retrouve ce mouvement dans de nombreux autres articles : l’article Essai conjoint l’essor d’un nouveau genre littéraire et le four à essai où sont fondus et analysés les métaux, où s’éprouve la valeur de la monnaie ; l’article Matière se focalise sur la question de la matérialité de la lumière, faisant basculer la question obsolète du matérialisme métaphysique vers le domaine du visible, qui devient le champ de tous les enjeux sémiologiques.

Notes

« Nous avons averti que le Dictionnaire de Trévoux est en grande partie copié du Furetiere de Basnage. Ainsi quand nous citerons dans la suite le Dictionnaire de Trévoux, c’est seulement parce que le nom de celui-ci est plus connu, & sans prétendre faire tort à l’autre qui a été son modele. Plusieurs des articles de l’Encyclopédie qu’on a prétendu être imités ou copiés du Trévoux, sont eux-mêmes imités ou copiés de Basnage. » (T. III, p. xvj.)

Dans l’article Langue, le chevalier de Jaucourt construit explicitement sa définition grammaticale de la langue sur la critique de celle de Frain du Tremblay, que celui-ci ne délivrait d’ailleurs dans son Traité des langues qu’ « après avoir censuré la définition du mot langue, donnée par Furetiere » (De Jaucourt). Le travail de définition est un travail d’intertextualité.

« Écriture, sub. f. (Hist. anc. Gramm. & Arts) Nous la définirons avec Brebeuf :

Cet art ingénieux

De peindre la parole & de parler aux yeux,

Et par des traits divers de figures tracées,

Donner de la couleur & du corps aux pensées.

La méthode de donner de la couleur, du corps, ou pour parler plus simplement, une sorte d’existence aux pensées, dit Zilia (cette Péruvienne pleine d’esprit, si connue par ses ouvrages), se fait en traçant avec une plume, de petites figures que l’on appelle lettres, sur une matiere blanche & mince que l’on nomme papier. […] (Article de M. le chevalier De Jaucourt.) » (T. V, p. 358a.)

« Écriture chinoise : […] les caracteres de la Cochinchine, du Tongking, & du Japon, de l’aveu du P. du Halde, sont les mêmes que ceux de la Chine, & signifient les mêmes choses, sans toutefois que ces peuples en parlant s’expriment de la même sorte. Ainsi quoique les langues de ces pays-là soient très-différentes, & que les habitans ne puissent pas s’entendre les uns les autres en parlant, ils s’entendent fort bien en écrivant, & tous leurs livres sont communs, comme sont nos chiffres d’arithmétique ; plusieurs nations s’en servent, & leur donnent différents noms : mais ils signifient par-tout la même chose. L’on compte jusqu’à quatre-vingts mille de ces caracteres.

Quelque déguisés que soient aujourd’hui ces caracteres, M. Warburton croit qu’ils conservent encore des traits qui montrent qu’ils tirent leur origine de la peinture & des images » (t. V, p. 360a et b).

Si l’idéogramme est donné comme un modèle de caractère universel, c’est d’une certaine manière de son iconicité que procède son universalité : l’abstraction absolue du caractère universel coïncide donc avec la matérialité primitive de l’image, selon le double mouvement contradictoire de matérialisation et d’absentement qui définit le travail de la Chose dans le processus historique de perfectionnement du caractère.

« Marque, (Comm.) dans le commerce & dans les manufactures, c’est un certain caractere qu’on frappe ou qu’on imprime sur différentes sortes de marchandise, soit pour montrer le lieu où elles ont été fabriquées, & pour désigner les fabriquans qui les ont faites, soit pour témoigner qu’elles ont été vûes par les officiers ou magistrats chargés de l’inspection de la manufacture, soit enfin pour faire voir que les droits auxquels elles sont sujettes ont été acquittés, conformément à l’ordonnance. […] Marque est aussi un signe ou un caractere particulier dont se servent les commerçans, qui n’est connu que d’eux, & par lesquels ils se rappellent le prix que leur a coûté la marchandise à laquelle il se trouve. » (Article non signé ; t. X, p. 136b.)

Le caractère s’inscrit donc dans une dynamique du commerce non seulement linguistique, mais aussi économique. Il règle l’échange, il estampille la marchandise, il fixe la valeur : par le caractère, la chose commercée est élevée à la dignité d’objet, la matière manufacturée est intégrée à l’univers taxinomique de l’institution symbolique, qui lui assigne une origine, un label, une taxe, un prix. Le caractère transforme la chose en objet, réduit, minimalise l’inquiétante étrangeté de ce qui s’échange, intègre le travail incessant de la matière, la fluctuation de la valeur, dans l’illusion d’une nomenclature stabilisée.

Dans cet article, exceptionnellement, l’Encyclopédie n’est pas paginée recto-verso, d’où les quatre colonnes, notées a, b, c, d.

Sur le déjouement de la perspective idéaliste dans l’article Encyclopédie de l’Encyclopédie, voir G. Benrekassa, Le Langage des Lumières. Concepts et savoir de la langue, PUFécriture, 1995, chapitre 7.

Pour une définition psychanalytique de la Chose (Das Ding), voir J. Lacan, Séminaire VII, « L’Éthique de la psychanalyse ». Le rapport lacanien de la Chose à l’objet est bien sûr strictement inverse de celui que nous tentons ici d’analyser, dans une perspective matérialiste.

Karl Marx, Le Capital, livre I, éd. J-P Lefebvre, Messidor/éditions sociales, 1983 ; chapitre III, « Monnaie ou circulation des marchandises », note 91, p. 149.

Cette circulation est très bien résumée à la fin des Errata pour les deux premiers volumes, en tête du volume III de l’Encyclopédie :

Le début est signé (O), c’est-à-dire D’Alembert ; puis (F), autrement dit Du Marsais (pour les hiéroglyphes) ; puis à nouveau (O) ; puis (E), qui indique l’abbé de La Chapelle (pour les caractères en géométrie et peut-être pour l’ensemble des caractères mathématiques) ; puis à nouveau (O) ; l’entrée *Caractère d’imprimerie est marquée de l’astérisque, qui désigne Diderot ; l’entrée « Caractère des sociétés ou corps particuliers » est signée à nouveau (O) ; « Caractère d’un auteur » est signé (G), c’est-à-dire l’abbé Mallet ; « Caractère, terme moderne de botanique » est signé en toutes lettres M. le Chevalier de Jaucourt ; « Caractère en peinture » est signé (R), M. Landois.

Le début de l’article Écriture, auquel renvoie Caractère, insiste sur la même articulation entre la pensée et la « matiere blanche » du papier :

Voir p. 646b.

Cette logique du supplément s’inscrit explicitement dans le texte de D’Alembert : « Les hommes qui avoient la facilité de se parler en désignant les êtres palpables par des sons, pouvoient suppléer par d’autres signes, comme par des gestes, à ce qui pouvoit manquer d’ailleurs à cette langue ; c’est ainsi qu’un muet fait entendre sa pensée en montrant les objets dont il parle, & suppléant par des gestes aux choses qu’il ne peut montrer ». Le signe supplée aux lacunes, aux vides de la langue. Le geste supplée au handicap du muet, au vide sonore. En un mot, le caractère supplée à l’absence d’objet.

Comme on le verra ci-après, le caractère universel et la langue parfaite constituent deux constructions différentes, quoique la visée soit commune. Sur la construction d’« un nouveau système de Grammaire, pour former une langue universelle & abrégée, qui pût faciliter la correspondance & le commerce entre les nations de l’Europe », voir l’entrée Langue nouvelle de l’article Langue, par M. Faiguet, trésorier de France.

On retrouve le même discours sur les idéogrammes à l’article Écriture :

Michel Foucault, Les Mots et les choses, chapitre V, Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 1966.

Le mot revient à plusieurs reprises : « On peut regarder les Graveurs des poinçons comme les premiers auteurs de tous les caracteres mobiles, avec lesquels on a imprimé depuis l’origine de l’Imprimerie : ce sont eux qui les ont inventés, corrigés & perfectionnés par une suite de progrès longs & pénibles, & qui les ont portés dans l’état où nous les voyons » ; « Cette découverte fut faite en Allemagne vers l’an 1440 ; l’utilité générale qu’on lui trouva, en rendit les succès très-rapides. Plusieurs personnes s’occuperent en même tems de sa perfection » (p. 651, 1ère colonne) ; « Claude Garamond, natif de Paris, parut en 1510, & porta ce travail au plus haut point de perfection qu’il ait jamais acquis » ; « Vers le commencement de ce siecle on a perfectionné quelques lettres » (p. 651, 2ème colonne) ; « car c’est de la perfection du poinçon que dépendra la perfection des caracteres qui en émaneront » (p. 652, 1ère colonne).

La dimension économique n’apparaît qu’indirectement dans le corps même de l’article Caractère. Mais si l’on se reporte au premier renvoi, l’article Marque est beaucoup plus explicite :

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « Le décentrement matérialiste du champ des connaissances dans l’Encyclopédie », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, avril 1999, p. 65-84.

Diderot

Archive mise à jour depuis 2006

Diderot

Les Salons

L'institution des Salons

Peindre la scène : Diderot au Salon (année 2022)

Les Salons de Diderot, de l’ekphrasis au journal

Décrire l’image : Genèse de la critique d’art dans les Salons de Diderot

Le problème de la description dans les Salons de Diderot

La Russie de Leprince vue par Diderot

La jambe d’Hersé

De la figure à l’image

Les Essais sur la peinture

Atteinte et révolte : l'Antre de Platon

Les Salons de Diderot, ou la rhétorique détournée

Le technique contre l’idéal

Le prédicateur et le cadavre

Le commerce de la peinture dans les Salons de Diderot

Le modèle contre l'allégorie

Diderot, le goût de l’art

Peindre en philosophe

« Dans le moment qui précède l'explosion… »

Le goût de Diderot : une expérience du seuil

L'Œil révolté - La relation esthétique

S'agit-il d'une scène ? La Chaste Suzanne de Vanloo

Quand Diderot fait l'histoire d'une scène de genre

Diderot philosophe

Diderot, les premières années

Diderot, une pensée par l’image

Beauté aveugle et monstruosité sensible

La Lettre sur les sourds aux origines de la pensée

L’Encyclopédie, édition et subversion

Le décentrement matérialiste du champ des connaissances dans l’Encyclopédie

Le matérialisme biologique du Rêve de D'Alembert

Matérialisme et modélisation scientifique dans Le Rêve de D’Alembert

Incompréhensible et brutalité dans Le Rêve de D’Alembert

Discours du maître, image du bouffon, dispositif du dialogue

Du détachement à la révolte

Imagination chimique et poétique de l’après-texte

« Et l'auteur anonyme n'est pas un lâche… »

Histoire, procédure, vicissitude

Le temps comme refus de la refiguration

Sauver l'événement : Diderot, Ricœur, Derrida

Théâtre, roman, contes

La scène au salon : Le Fils naturel

Dispositif du Paradoxe

Dépréciation de la décoration : De la Poésie dramatique (1758)

Le Fils naturel, de la tragédie de l’inceste à l’imaginaire du continu

Parole, jouissance, révolte

La scène absente

Suzanne refuse de prononcer ses vœux

Gessner avec Diderot : les trois similitudes