Le portrait déchiré

A Hongkong, un magnat de la presse internationale et des médias a établi ses quartiers dans une tour gigantesque sur laquelle est affiché, symbole de son pouvoir sur le monde, un portrait de lui imprimé sur une toile immense. James Bond et sa coéquipière chinoise, emprisonnés au dernier étage de ladite tour, s’échappent en sautant par la fenêtre. Ils s’accrochent au portrait qui, se déchirant lentement par le milieu, amortit leur chute. Le couple tombe et le portrait se déchire. Sans cette déchirure, le portrait, image entre les images d’un monde qui en fourmille, passerait inaperçu malgré son gigantisme. Dans la jungle de la ville tentaculaire, il ne ferait pas surface. La déchirure du portrait déclenche son « faire-surface », c’est-à-dire une autre modalité du sens que celle, rhétorique, qui du signifiant gigantesque du portrait, renvoie au signifié phallique de sa toute-puissance. Le portrait signifie désormais, et combien plus efficacement, en tant que le sens s’y révolte, s’y subvertit : ce n’est plus l’image de l’homme puissant, mais la surface matérielle de la toile qui fait sens ; ce n’est plus la puissance manipulatrice des informations mensongères, mais la force principielle de la vérité du réel qui fait ici son apparition.

La scène se constitue de ce double jeu : elle déchire la surface rhétorique de la constitution du sens comme jeu entre un signifiant codifié et un signifié consensuel, idéologiquement admis et permis. Mais déchirant cette surface, elle la révèle comme matérialité d’une surface et de cette matérialité même naît un autre sens, articulé directement au réel. Est-ce un hasard si ce saut dans le vide consacre, cristallise le couple inattendu des deux espions ? La surface déchirée du portrait, aux portes de la Chine, ne renvoie plus ici à l’économie phallique du pouvoir, que le couple met en échec, mais à une économie symbolique de l’hymen, marquée par l’initiative et l’indépendance de celle qui refuse de se laisser réduire au rôle de James Bond girl : l’hymen est la surface sensible offerte à la déchirure, une déchirure non plus déconstructive (offerte), mais fondatrice (assumée). La surface photographique du portrait se transmue en surface sensible du sexe féminin ; l’économie phallique du signifié devient économie de la jouissance féminine.

Cette scène du portrait déchiré pourrait constituer l’emblème de toute scène littéraire. Elle image en effet ce que l’on pourrait appeler son ambiguïté métonymique fondamentale, le fait qu’elle conjoint un contenant et un contenu, la surface d’un dispositif spatial (la tour, le portrait) et le trait d’une action qui court-circuite le langage (la chute, la déchirure).

L’action et son lieu : une métonymie fondatrice

Cette ambiguïté métonymique s’explique historiquement par l’origine théâtrale du mot et le travail (sinon scientifique, du moins culturel) de son étymologie. En effet, on est frappé, en lisant les définitions des dictionnaires classiques, par ce qu’ils ne disent pas.

Pour nous, une scène désigne d’abord un paroxysme de l’action : Dans La Religieuse, Suzanne refuse de prononcer ses vœux ; dans Le Père Goriot, les soldats viennent arrêter Vautrin ; dans Les Confessions, le catéchumène esclavon de Turin manque violer Rousseau.

Pour le dictionnaire, la scène est scène de théâtre et désigne avant tout un lieu :

« Scène. s. f. Théâtre, ou plutôt lieu où l’on représentoit les premières Pièces Dramatiques. Scena. Ce mot vient du grec σκηνὴ, tente, pavillon, cabane, où l’on représentoit les premières pièces. » (Dictionnaire de Trévoux, 1771, tome septième, p. 582.)

Mais le mot théâtre est ambigu, se prête à la métaphore. La scène est le théâtre de l’action, c’est-à-dire ce qui, de l’action, dans un espace qu’elle délimite, est donné à voir (θεᾶσθαι). D’un côté donc, la scène est disposée, focalisée vers la concentration du θέατρον ; de l’autre, la scène se déploie, s’élargit en une rangée d’arbres, en une tente (σκηνὴ) et, de là, implicitement, en la Tente par excellence, cette Tente d’assignation où Moïse cerné par son peuple communiquait avec le Père absent : cet échange de Moïse et de Dieu à l’ombre de la Tente constituerait l’un des archétypes possibles de la scène, l’origine de ce par quoi la scène se dispose comme le moment de l’assomption de la loi. L’assomption de la loi se constitue de sa défection : c’est après que le Christ a dans un cri douté du Père (« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ») que dans le noir de l’éclipse il expire et que le rideau suspendu dans le temple, la surface du Tabernacle donc, « se déchira en deux depuis le haut jusqu’en bas » (Matthieu, 27, 51 ; Marc, 15, 38). La nouvelle loi fait surface de ce que l’ancienne déchire son pourtour.

Une tension, voire une contradiction se dessine alors entre la scène comme point de mire, comme lieu exposé d’une aveuglante monstration et, de l’autre côté, la scène comme pourtour abrité, comme ombre protectrice de la tente ou des branches entrelacées renvoyant à un ailleurs indicible et fulgurant :

« C’étoit, dit M. Rollin, une suite d’arbres plantés les uns près des autres, sur deux lignes parallèles, qui donnoient de l’ombre, σκιὰ, à ceux qui étoient placés dessous pour voir les pièces qu’on y représentoit, avant qu’on eut imaginé les théâtres : d’autres disent une ramée, un assemblage de branches entrelacées sous lesquelles les Bergers représentoient leurs jeux. » (Ibid.)

Σκηνὴ, la scène, la tente, viendrait de σκιὰ, l’ombre. La scène est un cœur qu’on exhibe et une enveloppe qui occulte, elle fait mouche et fait écran.

Il y a donc dans la scène une concentration de l’action, une sorte de passage à la limite du discours qui, se condensant, transmue la linéarité syntagmatique en cristallisation paradigmatique du visible, synthétisant le message en une seule image qui se livre en bloc : les acteurs se taisent, s’exclament, balbutient, confrontés hors-discours à « quelque chose en jeu ». Mais cette cristallisation ne peut s’opérer que par la médiation d’un lieu qui se constitue pour la scène, pour en délimiter l’image, et au besoin pour faire écran à l’insoutenable révélation qu’elle représente. En ce sens, la scène qui nous apparaît renvoie toujours à une autre scène, à cette épiphanie du symbolique que la mythographie néo-testamentaire image dans la Résurrection du Christ (c’est la scène centrale des Évangiles, et c’est en même temps la scène manquante), ou dans son apparition à Paul sur le chemin de Damas, apparition éblouissante qui fonde la reconnaissance sur l’aveuglement.

Toujours la scène est le lieu de cette ignition qui bloque la parole et manifeste la présence du symbolique, et dans le même temps elle manque cette ignition, ou plus exactement l’occulte parce que le processus de condensation discursive, le mouvement de synthèse énonciative qui amènent la scène la confrontent à une sorte de déséquilibre entre le trop-plein du signifié et la défaillance du signifiant. Le dispositif scénique ne peut alors que couvrir l’horreur ou l’éblouissement de cet irreprésentable. En effet, la condensation discursive et la cristallisation de l’image fonctionnent en même temps comme passage au dispositif, comme construction d’un lieu scénique et, à rebours, comme épure symbolique, comme mise à nu de son principe en deçà des méandres, des entrelacements de l’institution du langage. Ce dénudement, cette ignition, conjugués à la mise en évidence matérielle de la σκηνὴ (le décor, le fond, le pourtour, l’ombrage), constituent le mécanisme même de la représentation. La scène est donc toujours programmée pour rater : ni Marie Madeleine au jardin, ni Paul sur la route ne reconnaissent le Christ ; la révélation qu’ils reçoivent se fonde sur un échec essentiel, nécessaire de la rencontre.

Ou plus exactement, si la scène ne rate pas, elle plonge dans l’ombre ce qu’elle mène à la lumière, dans le double geste du Tabernacle qui s’entrouvre et qui se referme, qui du statut de lieu de la rencontre passe à celui d’objet matériel de toile, de surface même de la représentation, de son décor.

« Scène, se prend plus particulièrement pour décoration, tout ce qui sert au théâtre. Scenalis species, decor scenicus. Ainsi l’on dit que la scène change, pour exprimer le changement de décoration. La scène représente un palais, une forêt, une montagne, &c. Il y avoit selon Vitruve, trois sortes de scènes ou de décorations de théâtre chez les anciens. » (Ibid.)

La tragédie classique rejette toujours hors de la scène, dans les coulisses, l’horreur qu’elle place pourtant au cœur de la représentation. La dramaturgie qu’elle promeut court au crime qu’elle ne peut pourtant mettre en scène. Tous les discours ne sont là que pour préparer ce qui ne peut advenir, comme si la représentation ne se tissait que de ce qui la déchire, de ce rapport à la Chose symbolique dont elle promeut l’éblouissant aveuglement et dans le même temps délimite, à l’arrière, le sanctuaire qu’un décor, une scène, vient recouvrir. Derrière « la scène représente un palais », on lira donc la présence invisible des entrailles de ce palais, le non-lieu réel de l’autre scène, dont les discours des acteurs viennent devant nous ouvrir la brèche et refermer le décor.

De la scène théâtrale à la scène romanesque

La scène romanesque vient se structurer métaphoriquement par rapport à ce mécanisme théâtral de la représentation. Parler de scène dans un roman, c’est parler par emprunt d’un phénomène proprement théâtral, inscrit dans l’espace et dans le jeu du théâtre, pour un texte et un genre dans lequel, stricto sensu, il n’y a ni espace, ni jeu, où tout est recouvert par le langage. La scène romanesque fonctionne donc comme supplément, non pas ce supplément de la parole que constituerait l’écriture selon Derrida, mais, parole et écriture confondues, le supplément par et dans le langage de ce qui est irréductible au langage et pourtant le fonde, cette métonymie fondamentale de la scène qui conjugue le θέατρον avec la σκηνὴ, le donné à voir focal où se joue le gestus et le lieu abrité, le pourtour pourvoyeur d’ombre de ce jeu. La dialectique du supplément ne se joue pas à l’intérieur du langage entre parole vive et absentement de l’écriture, mais entre l’intériorité et l’extériorité du langage, entre la logique discursive et la logique du dispositif.

Le quelque chose et son transport : le catéchumène de Turin

C’est à ce titre que l’entreprise des Confessions constitue en quelque sorte un paradigme pur de la scène. Se mettre à nu dans un livre pour un public, c’est conjoindre le cœur et l’enveloppe du langage, le « moi » comme instance énonciative et le « moi » comme objet de l’énoncé. Le « moi » constitue à la fois le « donné à voir » et le dispositif des Confessions, qui se construisent donc comme une gigantesque scène. Cette dynamique de la scène chez Rousseau, génériquement programmée pour rater, échoue, se défait dans l’échange épistolaire1 à partir du livre neuvième, lorsque, avec la retraite à l’Hermitage, la tentative même de la rencontre avec l’Autre devient impossible.

Parce qu’elle renvoie à cette extériorité du langage, parce qu’elle vient là comme supplément de ce manque irréductible du θέατρον et de la σκηνὴ, la scène romanesque est travaillée par la métaphore. Elle est l’effort de l’écriture narrative pour sortir de son cadre fictionnel et rhétorique ; elle est la révolte du récit contre la tyrannie du langage, le passage à l’en-deçà pragmatique de la coupure, les retrouvailles avec le gestus, avec l’exigence principielle du Réel dans son point primordial de conjonction avec le questionnement éthique : « quelque chose » se passe, « quelque chose » est en jeu. « Quelque chose », ce n’est pas du langage.

Ce dénudement du langage vers un « quelque chose » qui est de l’ordre du θέατρον, du donné à voir de la scène, est particulièrement sensible dans la scène de provocation sexuelle que subit Rousseau à l’hospice des catéchumènes de Turin :

« Le lendemain d’assez bon matin nous étions tous deux seuls sans la salle d’assemblée. Il recommença ses caresses, mais avec des mouvemens si violens qu’il en étoit effrayant. Enfin il voulut passer par degrés aux privautés les plus mal propres2 et me forcer en disposant de ma main d’en faire autant. Je me dégageai impétueusement en poussant un cri et faisant un saut en arriére, et sans marquer ni indignation ni colere, car je n’avois pas la moindre idée de ce dont il s’agissoit, j’exprimai ma surprise et mon dégout avec tant d’énergie qu’il me laissa là : mais tandis qu’il achevoit de se démener3, je vis partir vers la cheminée et tomber à terre je ne sais quoi de gluant et de blanchâtre qui me fit soulever le cœur. Je m’élançai sur le balcon plus ému, plus troublé, plus effrayé même que je ne l’avais été de ma vie, et prêt à me trouver mal. » (II, 104-105/674.)

Tous discours suspendus, la scène, très brève, se constitue de cette trajectoire répugnante, de l’indicible horreur du « je ne sais quoi de gluant » où se joue la jouissance, à laquelle répond la trajectoire inverse de Rousseau, de la pièce vers le balcon, c’est-à-dire spatialement, encore une fois d’un dedans vers un dehors. Au trajet matériel, géométral, qui délimite la scène, correspond un trajet symbolique, ce que Rousseau nomme le « transport ». Le « quelque chose » de la scène a à voir avec ce transport de la jouissance, en tant que ce qui y est donné à voir y est par elle aussitôt aveuglé, fasciné pour que cela ait lieu. Rousseau conclut en effet :

« Je n’ai jamais vu d’autre homme en pareil état ; mais si nous sommes ainsi dans nos transports près des femmes, il faut qu’elles aient les yeux bien fascinés pour ne pas nous prendre en horreur. »

Le « quelque chose » en jeu dans la scène est l’horreur aveuglante que projette la réalité principielle de la Chose, à la fois réalité de la jouissance et force originaire de la loi morale, cette énergie du dégoût que viendra recouvrir, gauchir sous prétexte de l’expliciter, le discours du jésuite administrateur (« s’imaginant que la cause de ma résistance était la crainte de la douleur, il m’assura que cette crainte était vaine, et qu’il ne fallait pas s’alarmer de rien »). La scène rousseauiste rate ici comme elle rate toujours, par excès de visibilité, par ce dégoût clairvoyant qui interdit la fascination5.

Et pourtant ce « quelque chose » hors langage ne se manifeste que parce que le langage tourne autour et, hors de lui, par défaut, le circonscrit. Pour Rousseau, la scène du bandit catéchumène6 métaphorise toute scène de jouissance et, de là, renvoie l’image même, par définition doublement irreprésentable, du « moi » jouissant : un « moi » fait Autre de la scène, un « moi » pétrifiant, fascinant, transmué en ce « quelque chose », ou plutôt ce « je ne sais quoi » horrifiant de la scène. Par la scène, l’écriture fait semblant de sortir non seulement d’elle-même, mais du jeu même du langage. Autre chose est en jeu, la Chose même pourrait-on dire, c’est-à-dire le réel. Cette retombée feinte dans le réel s’opère dans la scène par l’annulation provisoire du « comme si » de la métaphore, par l’élision momentanée de la coupure métaphorique. On croit avoir réellement affaire au catéchumène pédéraste, à un cas unique dont l’unicité fait scène : « Je n’ai jamais vu d’autre homme en pareil état ». Mais cet « autre » que Rousseau ne peut voir se révèle aussitôt après, indirectement, dans le « nous » (« si nous sommes ainsi dans nos transports ») : c’est Rousseau lui-même, saisi dans l’horreur spéculaire de la jouissance. La métaphore essentielle se révèle alors, qui n’opère pas le déplacement d’un genre littéraire dans un autre, mais, quelle que soit la forme littéraire ou artistique de la scène, qui effectue le glissement, la conjonction, le passage du réel même dans la représentation (ici du « moi » dans le catéchumène) : la scène se déroule comme si c’était du théâtre (scénographié par le cri et par la double trajectoire) et, de là, beaucoup plus fondamentalement, comme si c’était du réel : ici, la réalité même de la jouissance masculine.

Quelque chose se retourne : le téton borgne de Zulietta

Le dispositif est récurrent dans Les Confessions. On le retrouve lorsque à Venise, pour prix des services rendus à un marchand, Rousseau se voit offrir les charmes d’une courtisane, la belle Zulietta :

« J’entrai dans la chambre d’une Courtisane comme dans le sanctuaire de l’amour et de la beauté ; j’en crus voir la divinité dans sa personne. » (VII, 60/320.)

La scène se construit à partir de la pénétration d’un lieu clos, d’une σκηνὴ qui, le temps de l’illusion théâtrale, fonctionnera comme un sanctuaire, c’est-à-dire comme l’enceinte forclose d’où irradie la loi. La dynamique de la scène conduit à son ratage, c’est-à-dire à la fois à la réduction de la métaphore (le sanctuaire redevient la chambre d’une courtisane) et au blocage du transport, au retournement de l’ignition :

« Tout à coup au lieu des flammes qui me dévoroient, je sens un froid mortel courir dans mes veines ; les jambes me flageolent, et prêt à me trouver mal, je m’asseye, et je pleure comme un enfant. »

La panne sexuelle retourne les flammes du transport en « un froid mortel » qui, inhibant l’action, marque paradoxalement la retombée dans le réel et, par cette retombée, le passage de l’imaginaire au symbolique, du rêve d’étreindre une déesse au questionnement sur le cadre et les implications sociales de la scène. L’objet du regard, « cet objet dont je dispose » se réduit alors à quelque chose autour de quoi tout vient pivoter. Pourquoi une pareille déesse s’offre-t-elle à Rousseau ?

« Il y a là quelque chose d’inconcevable. Ou mon cœur me trompe, fascine mes sens et me rend la dupe d’une indigne salope, ou il faut que quelque défaut secret que j’ignore détruise l’effet de ses charmes et la rende odieuse à ceux qui devroient se la disputer. Je me mis à chercher ce défaut avec une contention d’esprit singuliére […].

Ces reflexions si bien placées, m’agitérent au point d’en pleurer. Zulietta, pour qui cela faisoit sûrement un spectacle tout nouveau dans la circonstance, fut un moment interdite. Mais ayant fait un tour de chambre et passé devant son miroir, elle comprit, et mes yeux lui confirmèrent que le dégoût n’avait point de part à ce rat. Il ne lui fut pas difficile de m’en guérir et d’effacer cette petite honte. Mais au moment que j’étais prêt à me pâmer sur une gorge qui sembloit pour la première fois souffrir la bouche et la main d’un homme, je m’apperçus qu’elle avait un téton borgne. »

Le téton borgne fait échouer toute l’entreprise. Jean-Jacques se rhabille et ne reverra jamais plus la charmante Zulietta, qu’il avait tant désirée. La progression de la scène est ici savante du « quelque chose d’inconcevable » qui, abstraitement, travaille Rousseau incrédule face à de si beaux appâts, à « quelque défaut secret » vers quoi il s’oriente, puis au « rat », c’est-à-dire à la bizarrerie qui interdit la jeune femme, jusques enfin au téton borgne qui accomplit la matérialisation de la Chose et cristallise le θέατρον de la scène (le détail donné à voir) sous la forme d’une déchirure de chair, d’un manque métaphoriquement désigné comme aveuglement, c’est-à-dire comme castration. Comme dans l’épisode de Turin, l’abjection de l’autre est ici une image de l’impuissance sexuelle qui barre le « moi ». La figure charmante de la déesse dans son sanctuaire s’est retournée en défaut, en rat (autre métaphore du sexe féminin), en téton borgne, œil crevé et chair déchirée, horreur irrépressible du réel et avènement, par la castration, de la loi.

Dédoublement de la scène et travail de la mémoire : la pervenche de Maman

Le « quelque chose » de la scène, qui n’est pas un objet mais l’articulation signifiante de ce qui s’y joue, ne s’y manifeste pas toujours comme salissure, déjection ou déchirure. Il n’est qu’à comparer la scène du catéchumène de Turin ou celle de Zulietta avec celle qui ouvre le livre sixième, lorsque Rousseau arrive aux Charmettes :

« Le prémier jour que nous allames coucher aux Charmettes, Maman étoit en chaise à porteurs, et je la suivois à pied. Le chemin monte, elle étoit assez pesante, et craignant de trop fatiguer ses porteurs, elle voulut descendre à peu près à moitié chemin pour faire le reste à pied. En marchant elle vit quelque chose de bleu dans la haye et me dit : voila de la pervenche encore en fleur. Je n’avois jamais vû de la pervenche, je ne me baissai pas pour l’examiner, et j’ai la vue trop courte pour distinguer à terre les plantes de ma hauteur. Je jettai seulement en passant un coup d’œil sur celle-là, et près de trente ans sont passés sans que j’aye revu de la pervenche, ou que j’y aye fait attention. En 1764 étant à Cressier avec mon ami M. du Peyrou, nous montions une petite montagne au sommet de laquelle il a un joli salon7 qu’il appelle avec raison Belle-Vue. Je commençois alors d’herboriser un peu. En montant et regardant parmi les buissons, je pousse un cri de joye : ah voila de la pervenche ; et c’en étoit en effet. Du Peyrou s’apperçut du transport, mais il en ignoroit la cause ; il l’apprendra, je l’espére lorsqu’un jour il lira ceci. » (VI, 289-290/226.)

En apparence, il n’y a aucun rapport entre le raffinement de délicatesse sensible avec lequel cette anecdote bucolique est contée et l’ignominie des épisodes de Venise et de Turin. Pourtant, on ne peut s’empêcher de rapprocher le « je ne sais quoi de blanchâtre » de la première scène, le « quelque défaut secret » de la seconde et le « quelque chose de bleu » que l’on trouve ici, l’abomination du transport sexuel et le transport illuminé de Rousseau devant sa pervenche, derrière laquelle se profile l’ombre aimée de Mme de Warens (σκιὰ de la σκηνὴ, donnée à voir et occultée). Devant la pervenche comme devant le catéchumène, la rencontre est d’abord manquée. Rousseau, myope, ne voit pas l’objet, qui demeure « quelque chose de bleu ». C’est le savoir taxinomique du botaniste et le travail de la réminiscence qui permettent à au promeneur, trente après, de reconnaître la fleur initialement méconnue, de jouir après coup de l’objet manqué de la jouissance. La pervenche alors excède l’objet reconnu : elle fait surface comme un souvenir fait surface, mais également comme une signification s’établit, hors de la taxinomie botanique, signification singulière du « transport » où l’autre savoir, le savoir de la jouissance est convoqué. La pervenche fut d’abord moins qu’une fleur, et puis beaucoup plus : tel est le « quelque chose » de la scène qui déçoit pour ensuite sur-combler, qui défait la reconnaissance dans le champ du langage (« Voilà de la pervenche ») pour reconstruire ailleurs cette reconnaissance, au terme du transport : transport dans le temps (après trente ans), dans l’espace (après la montée) et dans la métaphore, « Ah ! voilà de la pervenche ! » écrit en italiques ne prenant sens que comme citation de l’aimée absente, de celle que Rousseau jamais ne sut définitivement rencontrer.

On peut analyser l’écriture de la scène de la pervenche à la manière de Derrida, en termes de supplément par l’écriture de la parole vive : la parole de Rousseau supplée la parole de Mme de Warens, vient lui donner sens pour Rousseau ; l’écriture de cette parole dans les Confessions supplée à son tour la parole de Rousseau, dont le transport était resté énigmatique pour son compagnon du Peyrou. Mais est-ce bien là la dynamique essentielle de ce qui se joue ? Le cœur de la scène n’est-il pas, plutôt que la phrase de Mme de Warens, ce « quelque chose de bleu » qui, l’espace d’un moment, abolit les médiations du langage pour mettre Rousseau en contact direct avec la nature saisie en-deçà de l’objet, comme Chose maternelle conjoignant, dans le va-et-vient d’un regard de connivence d’abord incomprise le corps pesant de Maman à la tache de couleur délicate de la pervenche ?

La scène romanesque se manifeste donc comme le moment, dans l’écriture, de la levée d’une certaine coupure métaphorique, qui est la coupure même où se fonde la distance, l’écart constitutifs de la représentation. Cette présence-absence de la coupure métaphorique dans la scène romanesque est lourde d’implications symboliques : elle est la coupure de la castration ; elle est la coupure de la révolte ; elle est la déchirure ; elle est le « faire surface ». C’est à partir de ce dédoublement symbolique où se joue l’assomption castratrice de la loi du Père et sa mise en cause radicale au non de l’instance principielle de la révolte féminine, que la scène romanesque se constitue. D’une certaine manière, on peut dire que la scène romanesque a pour fonction d’épuiser ce dédoublement symbolique, de le jouer jusqu’à l’usure dernière de ses ressorts.

La fiction du hors-langage

Analyser une scène de roman, c’est donc partir de la métonymie fondatrice, du jeu entre la constitution, la délimitation d’un lieu, d’une aire, d’une surface et la déconstruction, ou plus exactement le dénudement d’un enjeu symbolique : le maillage des discours se déchire et « quelque chose » apparaît. Le « faire-surface » de la scène désigne donc et conjoint deux choses : le passage d’une logique du récit à une logique du dispositif d’une part ouvre et délimite un espace de la représentation (une σκηνὴ), d’autre part transmue le langage en surface sensible, en « quelque chose » qui dans la scène fait surface, c’est-à-dire est donné à voir, à éprouver (un θέατρον). Quant à la déchirure, elle est la pointe affective du « faire-surface », marquée par le silence ou l’interjection, par l’ellispe ou par le trait ; elle est la défection du langage et la révolte inaugurale de la scène.

Mais ce « faire-surface » de la scène, comme sa déchirure inaugurale ne s’effectuent que métaphoriquement : le dispositif scénique, comme le processus d’ignition qui fait apparaître quelque chose, n’existent pour nous qu’au travers du langage, que comme faits de langage. Flaubert y insiste, lors de l’entrée en scène de Mme Arnoux sur le bateau : « Ce fut comme une apparition ». Le comme indique qu’autre chose que l’apparition est ici représenté, autre chose qui tend vers elle comme vers un idéal inaccessible, l’idéal même de la rencontre avec la Chose, Moïse sous sa tente, Paul sur le chemin de Damas, Rousseau dans le trajet innommable de l’autre éjaculation. Le temps de la scène, cet écart du « comme » s’efface et s’occulte, glisse dans l’ombre : la scène est le moment où l’écriture tend à s’abolir dans le surgissement feint du réel, où l’apparition tend à se substituer à la représentation.

Cet effacement du langage le temps de la scène est chèrement payé par l’écriture. La constitution de la σκηνὴ suscite l’épaississement, le retour de σκιὰ, l’ombre du discours qui cerne la scène : le travail symbolique de l’ombre discursive pèse lourdement sur la scène. Un autre jeu se met alors en place : la déchirure, qui défaisait le langage pour faire apparaître « quelque chose », se manifeste alors, par effet de retour, comme déchirure fondatrice de la fonction phallique dans le langage, comme manifestation de la puissance castratrice de la loi paternelle. A rebours, le dispositif de la scène, son « faire-surface », déclenche toutes les résistances de l’écran, initie une dynamique de retournement, de révolte, de volte-face : dans le lieu, dans le gestus de la scène, quelque chose refuse de se laisser réduire, de revenir au langage.

Le chiasme du visible

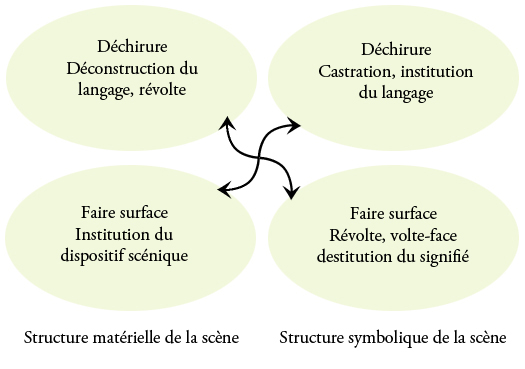

La structure de la scène romanesque apparaît donc comme une structure chiasmatique, la déchirure et le « faire-surface » intervertissant par le jeu de la métaphore leurs fonctions constructive et déconstructive :

Or ce chiasme fondamental pourrait bien être le chiasme inhérent à la constitution phénoménologique du regard, à ce retournement en doigt de gant du dehors et du dedans analysé par Maurice Merleau-Ponty dans Le Visible et l’invisible. La cristallisation scénique marque dans le roman à la fois le passage d’une logique du discours à une logique de l’image et, comme une traversée du miroir de la représentation, l’échange des fonctions symboliques de la déchirure et du « faire-surface ».

De la scène ratée à l’image morale : « un petit signe du doigt »

Cette cristallisation et le chiasme propre au passage à l’image sont particulièrement sensibles dans la scène du « petit signe du doigt8 ». Après sa conversion au catholicisme, Rousseau travaille à Turin comme graveur chez Mme Basile, dont il tombe amoureux :

« Un jour qu’ennuyée des sots colloques du commis elle avoit monté dans sa chambre, je me hâtai, dans l’arriére boutique où j’étois d’achever ma petite tâche et je la suivis. Sa chambre étoit entr’ouverte ; j’y entrai sans être apperçu. Elle brodoit près d’une fenêtre ayant en face le côté de la chambre opposé à la porte. Elle ne pouvoit me voir entrer, ni m’entendre, à cause du bruit que des chariots faisoient dans la rue. Elle se mettoit toujours bien : ce jour-là sa parure approchoit de la coquetterie. Son attitude étoit gracieuse, sa tête un peu baissée laissoit voir la blancheur de son cou ; ses cheveux relevés avec élegance étoient ornés de fleurs. Il régnoit dans toute sa figure un charme que j’eus le tems de considérer9, et qui me mit hors de moi. » (II, 114/75.)

La mise en place du dispositif de la scène s’ordonne bien autour de l’ambiguïté métonymique d’un θέατρον irradiant et d’une σκηνὴ qui bloque le regard, interdit sa réponse, son retour : « j’y entrai sans être aperçu » ; « Elle ne pouvait me voir ». Le lieu de la scène est livré en pâture à l’œil dévorant du jeune Rousseau, mais livré par effraction, par entrebâillement de la σκηνὴ : « Sa chambre était entr’ouverte ». L’œil d’ailleurs ne voit pas Mme Basile, mais en elle, le quelque chose à quoi agrippe le transport du désir : « sa tête un peu baissée laissait voir la blancheur de son cou ». Ici encore, quelque chose de blanc est en jeu, un éclat qui dépersonnalise la femme aimée dont la tête baissée glisse hors champ, dont les cheveux ornés de fleurs font bouquet. Mme Basile se végétalise. Quant à Rousseau, son transport le dépersonnalise et le paralyse également. La scène devient alors suspens, cristallisation, pétrification du « moi » dans son impossible relation à l’Autre : elle bloque la parole et institue le dispositif.

« Je me jettai à genoux à l’entrée de la chambre en tendant les bras vers elle d’un mouvement passionné, bien sur qu’elle ne pouvoit m’entendre, et ne pensant pas qu’elle put me voir : mais il y avoit à la cheminée une glace qui me trahit. Je ne sais quel effet ce transport fit sur elle ; elle ne me regarda point, ne me parla point : mais tournant à demi la tête, d’un simple mouvement de doigt10 elle me montra la natte à ses pieds. Tressaillir, pousser un cri, m’élancer à la place qu’elle m’avoit marquée ne fut pour moi qu’une même chose : mais ce qu’on auroit peine à croire est que dans cet état je n’osai rien entreprendre au delà, ni dire un seul mot, ni lever les yeux sur elle, ni la toucher même dans une attitude aussi contrainte, pour m’appuyer un instant sur ses genoux. J’étois muet, immobile, mais non pas tranquille assurément : tout marquoit en moi l’agitation, la joie, la reconnaissance, les ardens desirs incertains dans leur objet, et contenus par la frayeur de déplaire sur laquelle mon jeune cœur ne pouvoit se rassurer. »

Rousseau agit comme au théâtre. La métaphore est d’autant plus sensible ici que, Mme Basile n’étant pas censée surprendre son jeu, le soupirant maladroit profite de cette situation de regard bloqué pour exécuter jusqu’à son terme, assez comiquement il faut le dire, la pantomime du « comme si ».

Que l’abolition de l’écart métaphorique procède d’un retournement spéculaire, cette scène le montre assez, qui trahit Rousseau par l’entremise d’un miroir de cheminée. Le regard n’est débloqué, le processus de la rencontre déclenché que par l’accident du miroir, qui déchire la forclusion de la σκηνὴ mais dans le même temps fait surface, c’est-à-dire referme ce qu’il ouvre en permettant que la rencontre promise, assignée par lui, n’aboutisse pas, en déréalisant le « donné à voir » comme si les regards échangés à travers le miroir n’avaient pas à être assumés, comme si la surface de verre isolait, protégeait, déresponsabilisait les protagonistes : « elle ne me regarda point ». Le dispositif, on s’en souvient, est repris dans la scène du téton borgne, où Zulietta, très professionnelle, surprend discrètement dans le miroir la panne sexuelle de Rousseau : si les yeux du soupirant lui parlent alors d’amour, c’est un peu plus bas que s’expose le réel ou son défaut, le « rat » de l’érection qui ne vient pas. Dans les deux cas, Rousseau dispose face à lui un autre féminin pour lui donner à voir sa propre néantisation et dans le même temps pour envelopper cette défection, pour la faire glisser dans l’ombre. Mme Basile comme Zulietta ont vu et n’ont pas vu « quelque chose ». L’indirection du miroir permet ce geste contradictoire de monstration et d’occultation, de constitution d’un « donné à voir » et d’enveloppement de l’objet, de θέατρον et de σκηνὴ. Par cette ambivalence matricielle dans Les Confessions, le « moi » exposant son impuissance de manière à l’éviter au regard de l’autre, la perversion de Rousseau épouse la structure de la scène, se modèle sur son dispositif.

Le miroir déclenche la scène et la fait rater : Rousseau ne se déclare pas à Mme Basile. Son état d’agitation ne se cristallise sur aucun désir d’objet : « tout marquait en moi […] les ardents désirs incertains dans leur objet ». La déchirure constitutive de la rencontre interdit finalement celle-ci ; ce qui, le temps de la scène, avait mis en échec le langage et instauré la logique du visible et de l’apparition bloque désormais la rencontre dans le regard, inhibe le passage à l’acte, de la même façon que Rousseau a manqué ce qui était en jeu avec le bandit de Turin ou avec la pervenche de Mme de Warens.

Cette « scène vive et muette » (p. 115) est finalement interrompue par l’arrivée de la servante, Rosina, dans la plus pure logique de l’enchaînement théâtral. L’occasion manquée, et qui ne se représentera plus, l’échec de la scène donc, est alors suppléé, comme pour la scène de la pervenche, par le travail de la mémoire :

« C’est peut-être pour cela même que l’image de cette aimable femme est restée empreinte au fond de mon cœur en traits si charmants. Elle s’y est même embellie à mesure que j’ai mieux connu le monde et les femmes. […] Rien de tout ce que m’a fait sentir la possession des femmes ne vaut les deux minutes que j’ai passées à ses pieds sans même oser toucher à sa robe. Non, il n’y a point de jouissances pareilles à celles que peut donner une honnête femme qu’on aime : tout est faveur auprès d’elle. Un petit signe du doigt, une main légérement pressée contre ma bouche sont les seules faveurs que je receus de Made Basile, et le souvenir de ces faveurs si légeres me transporte encore en y pensant. » (II, 115-116/76.)

Ce qui fait surface dans la mémoire n’est plus l’amorce du désir que constituait l’éclat dépersonnalisé d’une blancheur de cou, mais « l’image de cette aimable femme », une image vertueuse certes, mais désexualisée. La jouissance sexuelle s’est transmuée en jouissance morale, tandis que le signe du doigt ne signifie plus acceptation et invite, mais ritualise et canalise un commerce qui se satisfait, se glorifie même de ne « rien entreprendre au-delà ». La jouissance morale que procure « l’image […] empreinte au fond de mon cœur11 » est un tableau de La Nouvelle Héloïse qui vient faire écran à la scène des Confessions ; elle relève du dispositif de l’échange épistolaire, lorsque Rousseau renonce définitivement à la rencontre de la scène et assume son renoncement.

Au « faire surface » qui préparait la scène, qui instituait le dispositif scénique en mettant en place autour de Mme Basile, et comme en écrin, l’espace enveloppant de sa chambre, vient donc ici s’opposer le « faire surface » de l’après-scène, l’image moralisée qui vient s’imprimer dans la mémoire. Cette image est déconstructive : elle défait le « quelque chose » autour de quoi s’agençait la scène, elle détruit l’articulation banale du signifiant de la jouissance sexuelle (la blancheur du cou de Mme Basile, le transport de Rousseau à ses pieds). Ce signifiant de la jouissance qui ouvrait la dynamique première de la scène et par qui celle-ci avait échoué devient enveloppe de l’espace du commerce philosophique avec les femmes. De quelque chose de blanc, qui signifiait le désir phallique, on passe à « un petit signe du doigt », à un signe qui ne signifie justement rien, à un gestus : il n’y a plus de signifié, mais l’invite est désormais présente. Ici s’ouvre un autre monde.

Car la scène toujours amène un autre monde, non seulement l’en-deçà de la σκηνὴ qu’elle déchire, et la conjonction qui s’y joue du réel et du symbolique, mais, à partir de cette conjonction, une refondation principielle du monde, à partir de laquelle Rousseau bâtira son système. Il n’est qu’à lire la phrase lapidaire à quoi se résume, dans Les Confessions, l’illumination de Vincennes :

« A l’instant de cette lecture, je vis un autre univers, et je devins un autre homme. » (VIII, 94/351.)

La scène déclenche la vision (elle se résume ici à l’instant du « je vis ») et dans le même temps institue le nouvel ordre symbolique, à la fois la proposition d’une révolution politique du monde et la décision de réforme morale du « moi ».

De la scène romanesque à la scène politique

L’échec de la scène romanesque programme non seulement les scènes des Confessions, mais le trajet même du texte et le cheminement moral qui y est impliqué. La réforme morale que Rousseau s’impose, jusqu’à sa retraite à l’Hermitage et au refus intransigeant de toute compromission dans les liens de la sociabilité littéraire et mondaine, sert de fondement structural à la dynamique de la scène qui anime l’écriture des Confessions : la scène est la mise en scène de l’échec principiel de la rencontre, échec où le lien social fait surface et dans le même temps se déchire. Rousseau n’établit pas le lien, dans un gestus ambivalent, une posture à double entente, entre honte et refus, entre dégoût et impuissance.

Or cet échec répété, cette dérobade vis-à-vis de la jouissance, sont dans un second temps récupérés dans la décision assumée de la retraite : la scène romanesque disparaît des Confessions à partir du livre neuvième, et la rencontre est suppléée par l’échange épistolaire, qui produit ce ballet curieux des lettres et réponses insérées dans le corps du texte.

Pourtant, si formellement la scène romanesque disparaît, l’économie du ratage et la tension du texte vers la cristallisation scénique d’un autre monde semblent perdurer, et même se systématiser. Le récit de Rousseau parvient au moment de la gestation de La Nouvelle Héloïse, où la fiction permet de perpétuer dans la nouvelle structure de l’échange épistolaire l’ancien dispositif de la rencontre programmée pour l’échec. Une autre scène se met alors en place :

« 6. Ne pouvant goûter dans sa plenitude cette intime societé dont je sentois le besoin, j’y cherchois des supplémens qui n’en remplissoient pas le vide, mais qui me le laissoient moins sentir […].

7. Mon début me mena par une route nouvelle dans un autre monde intellectuel dont je ne pus sans enthousiasme, envisager la simple et fiére économie. Bientot à force de m’en occuper je ne vis plus qu’erreur et folie dans la doctrine de nos sages, qu’oppression et misère dans notre ordre social. Dans l’illusion de mon sot orgueil je me crus fait pour dissiper tous ces prestiges ; et jugeant que, pour me faire écouter, il falloit mettre ma conduite en accord avec mes principes je pris l’allure singulière qu’on ne m’a pas permis de suivre, dont mes prétendus amis ne m’ont pu pardonner l’exemple, qui d’abord me rendit ridicule, et qui m’eut enfin rendu respectable, s’il m’eut été possible d’y persevérer.

[…] Voilà d’où naquit ma subite éloquence ; voila d’où se répandit dans mes prémiers livres ce feu vraiment céleste qui m’embrasoit » (IX, 168/416).

L’écriture supplée le ratage du lien social, « cette intime société dont je sentais le besoin ». Mais ce supplément ne rétablit pas essentiellement une présence ou un semblant de présence qui viendrait compenser la déchirure matricielle de cette intimité. Ce qui est en jeu, c’est la transformation, la « révolution » d’un « moi » qui, par la cristallisation visuelle de la scène, par l’image de cet autre monde qu’il voit devant lui , prend le parti de la subversion : « je ne vis plus qu’erreur et folie dans la doctrine de nos sages, qu’oppression et misère dans notre ordre social ». L’image déclenche la subversion. Le nouveau support de la scène devient l’éloquence philosophique, saisie non comme cette écriture qui ramène la présence, mais comme le support à la représentation de l’« autre monde », comme la surface où matérialiser la déchirure du monde. L’éloquence ne se définit ni comme rhétorique, ni comme écriture, mais comme ignition (« ce feu vraiment céleste qui m’embrasait »), c’est-à-dire comme moyen proprement scénique de transmuer la démonstration discursive en théâtre du monde.

Alors le ratage de la scène que déclenche le feu de l’éloquence rousseauiste prend un tout autre sens que celui, somme toute banal, de la défection du « moi » : il devient révolte contre les doctrines convenues de nos sages, révolte contre l’oppression et la misère, non plus échec de la rencontre, mais protestation hautaine contre la rencontre. La déchirure de la scène n’est plus déceptive, livrée aux infinis récolements du « moi », mais déchirure de révolte, par quoi le nouvel ordre symbolique est posé.

Conclusion

J’ai tenté sommairement de définir la déchirure scénique comme défection, déconstruction, dénudement du principe symbolique sous les entrelacements du langage : le cri et le saut face au catéchumène de Turin, les pleurs devant Zulietta, le coup d’œil à peine jeté sur quelque chose de bleu, la gesticulation muette aux pieds de Mme Basile sont autant de réductions du récit à un gestus supposé livrer le « moi » hors-langage, dans la vulnérable authenticité de sa déchirure constitutive.

Le « faire-surface », quant à lui, se manifeste dans la transmutation du récit en dispositif scénique, du déroulement narratif en espace de l’action suspendue. Cet effet de la scène est plus difficile à caractériser. La trajectoire du « je ne sais quoi de gluant », le sanctuaire de la courtisane vénitienne, le chemin montant vers les Charmettes, la chambre entrouverte de Mme Basile ne délivrent pas tant le lieu de la scène que ce que l’on pourrait désigner comme son enveloppe sensible, ce qui la cristallise et l’occulte, ce qui la concentre et l’abrite. Rousseau recourt le plus souvent au terme de « transport » : la linéarité du parcours se lit encore dans le mot « transport », au moment où l’on bascule pourtant dans l’affect, où toute distance, tout écart mimétique s’abolissent dans la surenchère pathique de ce qui, là, vient faire surface. Le « faire surface » est un lieu et un surgissement, un dispositif et un processus.

Entre la déchirure et le « faire-surface » de la scène s’initie une étrange dialectique qui, d’abord déconstructive (la scène rate, le langage s’y défait, la loi y est transgressée) se retourne en refondation symbolique, dès lors qu’un effet d’image, que la cristallisation d’un regard y est enclenchée.

Chez Rousseau, cette refondation est morale et politique : la scène détruite ouvre l’écriture à une autre scène, ce qu’il nomme lui-même « un autre univers » ou « un autre monde ». L’échec de la scène, qui constitue le programme dynamique des Confessions, est suppléé par la construction intellectuelle de l’état de nature comme scène constitutive du contrat social, du système d’éducation et du jeu amoureux.

Je tiens, au terme de cette communication, à exprimer ma dette envers les travaux sur Rousseau de Jean-Christophe Sampieri, de l’université Stendhal de Grenoble.

Communication faite au colloque La Scène, université de Toulouse-Le Mirail, Centre universitaire d’Albi, 6 mai 1998

Notes

Cf. X, 312, « le recueil de lettres qui m’a servi de guide dans ces deux livres ». Rousseau continue à insérer dans les deux livres suivants des lettres qui suppléent les rencontres et les explications de vive voix qui n’ont plus lieu.

les plus choquantes, dans le manuscrit de Paris.

de se démener, sans respect de l’autel et du crucifix qui étoient devant lui, je vis…, dans le manuscrit de Neuchâtel.

La première référence renvoie à l’édition folio, la seconde à la Pléiade.

Le flottement entre la scène de L’Émile et celle desConfessions nous invite à nous demander s’il ne s’agit pas là d’une scène écran, recouvrant une fascination ultérieurement censurée. Rousseau affirme ailleurs, à propos de Thérèse, que pour lui l’idéal de l’amour est l’amour du Même. Mais surtout la conclusion morale de l’épisode était beaucoup plus ambiguë dans le manuscrit de Neuchâtel, qui a été censuré : « Cette avanture me mit pour l’avenir à couvert des entreprises des Chevaliers de la manchette, et la vue des gens qui passoient pour en être me rappellant l’air et les gestes de mon effroyable maure m’a toujours inspiré tant d’horreur que j’avois peine à la cacher. Au contraire les femmes gagnérent beaucoup dans mon esprit à cette comparaison. Les idées qu’elle me fit naître changérent en desir et en charme le dégout que j’avois eu jusqu’alors pour leur jouissance. » (106/69.)

Il s’appelait Abraham Ruben. Rousseau propose une seconde version de cet épisode au livre IV de L’>Emile : il se serait évadé de l’hospice juste après sa conversion pour échapper aux outrages de l’un des chefs de l’hospice.

« il a » (Pléiade) et non « il y a » (Folio). Le salon est un salon de jardin.

Voir J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’>obstacle, « Le pouvoir des signes », 1957, Gallimard, 1971, Tel, pp. 184sq. J. Starobinski confronte la scène des Confessions avec le récit sensiblement différent donné par Bernardin de Saint-Pierre dans sa Vie de Rousseau : « Un seul signe a été la source de mille lettres passionnées ». Justement le signe dans Les Confessions, qui ne mentionnent aucune lettre, sort d’une logique de l’écrit, de l’inscription du réel dans le langage, pour entrer dans une logique de la scène, de la cristallisation par le regard. L’enjeu de la scène n’est pas le sens, ou l’interprétation du signe, mais sa puissance iconique de condensation.

sentir au lieu de considérer dans le manuscrit de Paris.

d’un simple signe de doigt dans le manuscrit de Paris. C’est cette dernière expression qui est reprise plus loin.

A comparer avec la conclusion de la scène du catéchumène : « L’image de ce qui m’était arrivé, mais surtout de ce que j’avais vu, restait si fortement empreinte dans ma mémoire, qu’en y pensant, le cœur me soulevait encore. » (II, 106.)

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « La déchirure et le “faire-surface” : dynamique de la scène dans Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau », La Scène. Littérature et arts visuels, dir. Marie-Thérèse Mathet, L’Harmattan, 2001, p. 223-239.

Rousseau

Archive mise à jour depuis 2001

Rousseau

Les Confessions

Julie, le modèle et l'interdit (La Nouvelle Héloïse)

Le charme désuet de Julie

Julie, le savoir du maître

Passion, morale et politique : généalogie du discours de La Nouvelle Héloïse

L'économie politique de Clarens

Saint-Preux dans la montagne

La mort de Julie

La confiance des belles âmes, de Paméla à Julie

Politique de Rousseau

La nature comme espace d'invisibilité

Entre prison et retraite : Rousseau juge de Jean-Jacques

L'article Economie politique