4 notices sont référencées dans cette série.

En 1487, Pandolfo Petrucci prend le pouvoir à Sienne, selon les uns comme défenseur de la liberté de la république, selon les autres comme tyran. En 1493, Sienne passe sous le contrôle de Charles VIII et des Français. : Petrucci gouverne de 1494 à 1524. Il est alors renversé par une coalition de démocrates et d’oligarques. Les oligarques de la grande bourgeoisie siennoise prennent d’abord le contrôle du pouvoir, mais sont eux-mêmes chassés en 1525 par les démocrates radicaux, les Libertini : c’est eux qui sont aux commandes en avril 1529, quand la république passe commande des fresques pour la Salle du Consistoire. En 1530, Sienne reçoit la visite de Charles-Quint, pour entériner les accords conclus en 1526 entre la république et l’Espagne : les démocrates s’appuient sur l’Espagne contre les oligarques soutenus par Rome. Nouveau passage de Charles-Quint à Sienne en 1536 : il demande à visiter le Palais Public et « selon le dire de quelques uns des seigneurs » présents, il s’arrête pour regarder les fresques de Beccafumi.

Sienne doit se rendre en 1555 à Cosme Ier de Médicis. Elle est alors intégrée au Grand-Duché de Toscane et cesse d’être une république.

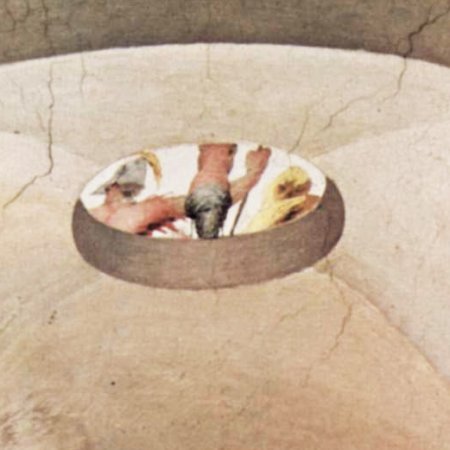

C’est dans la salle du Consistoire que se réunissait la magistrature suprême de la ville. Le programme iconographique comporte trois personnifications, Bienveillance mutuelle, Justice, et Amour de la Patrie, huit personnages illustres dans les demi tondi, et huit représentations narratives (storie). Ces huit dernières n’ont pas de précédent à Sienne. La salle est rectangulaire : l’histoire de Codros se trouve à un bout de la salle, Emilius Lepidus et Flavius Flaccus à l’autre bout. Les murs longs comportent quant à eux chacun trois scènes.

Le programme est un programme républicain radical : Sienne est un des derniers bastions républicains dans une région où toutes les républiques sont devenues progressivement des principats. Pour la république, les fresques recommandent le sacrifice de la vie et l’exécution des traîtres. Pascale Dubus formule l’hypothèse qu’en 1535 Charles-Quint est en quelque sorte attiré dans la salle du consistoire pour être le témoin involontaire des exempla de vertu républicaine qu’elle contient : au moment où la cité déclare son allégeance, les images disent le contraire.

Sur le cycle des peintures politiques de Beccafumi au Palais public de Sienne, voir l’article de Florence Chantoury-Lacombe, « L’exemplum doloris. Domenico Beccafumi et le palais public de Sienne, une anatomie politique du pouvoir », http://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=543, et l’article historiquement très documenté de Pascale Dubus, « Politiques de la représentation de la mort : la république, le peintre, l’empereur. Les fresques de Domenico Beccafumi au Palais public de Sienne (1529-1535) », Ecole française de Rome, 1987, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5110_1….

Sienne doit se rendre en 1555 à Cosme Ier de Médicis. Elle est alors intégrée au Grand-Duché de Toscane et cesse d’être une république.

C’est dans la salle du Consistoire que se réunissait la magistrature suprême de la ville. Le programme iconographique comporte trois personnifications, Bienveillance mutuelle, Justice, et Amour de la Patrie, huit personnages illustres dans les demi tondi, et huit représentations narratives (storie). Ces huit dernières n’ont pas de précédent à Sienne. La salle est rectangulaire : l’histoire de Codros se trouve à un bout de la salle, Emilius Lepidus et Flavius Flaccus à l’autre bout. Les murs longs comportent quant à eux chacun trois scènes.

Le programme est un programme républicain radical : Sienne est un des derniers bastions républicains dans une région où toutes les républiques sont devenues progressivement des principats. Pour la république, les fresques recommandent le sacrifice de la vie et l’exécution des traîtres. Pascale Dubus formule l’hypothèse qu’en 1535 Charles-Quint est en quelque sorte attiré dans la salle du consistoire pour être le témoin involontaire des exempla de vertu républicaine qu’elle contient : au moment où la cité déclare son allégeance, les images disent le contraire.

Sur le cycle des peintures politiques de Beccafumi au Palais public de Sienne, voir l’article de Florence Chantoury-Lacombe, « L’exemplum doloris. Domenico Beccafumi et le palais public de Sienne, une anatomie politique du pouvoir », http://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=543, et l’article historiquement très documenté de Pascale Dubus, « Politiques de la représentation de la mort : la république, le peintre, l’empereur. Les fresques de Domenico Beccafumi au Palais public de Sienne (1529-1535) », Ecole française de Rome, 1987, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5110_1….