Ambiguïté du mot

Que désigne exactement la nature dans l’expression « état de nature », à partir de laquelle se noue l’ensemble de la démonstration du second discours ? Rousseau se réfère explicitement à une double tradition : celle récente, et bien balisée par la critique, des jusnaturalistes et de la philosophie du droit1 ; mais aussi celle plus ancienne, et moins remarquée, de la scolastique et des théologiens :

« Il n’est pas même venu dans l’esprit de la plupart des nôtres [= de nos philosophes français] de douter que l’Etat de Nature eût existé, tandis qu’il est évident, par la lecture des Livres Sacrés, que le premier Homme, ayant reçu immédiatement de Dieu des lumieres et des Preceptes, n’étoit point lui-même dans cet état, et qu’en ajoutant aux Ecrits de Moïse la foi que leur doit tout Philosophe Chrétien, il faut nier que, même avant le Deluge, les Hommes se soient jamais trouvés dans le pur état de Nature, à moins qu’ils n’y soient retombés par quelque Evenement extraordinaire. » (p. 1322)

De l’état de nature, compris comme état de l’homme dans la nature, et s’opposant à l’état de l’homme dans la société, Rousseau a glissé vers le pur état de nature, qui renvoie au status purae naturae qu’on rencontre chez les commentateurs de Thomas d’Aquin, Cajetan, Suarès et surtout Jansen, qui place cette notion au cœur de l’Augustinus. Le caractère purement hypothétique du pur état de nature, duquel l’homme a aussitôt glissé vers un état de nature corrompue, status naturae lapsae, vient de la scolastique ; et le mode de raisonnement qui consiste à faire travailler une catégorie hypothétique, irréelle, pour en déduire une certaine organisation, disposition du réel, est un mode de raisonnement scolastique.

Or que désigne la nature dans l’expression théologique de l’« état de nature » ? Il ne s’agit ni du spectacle de la nature, ni de la Nature comme principe d’organisation du monde, mais d’un état de nature de l’homme, de la nature originelle de l’homme, de ce qu’est l’homme en nature :

« La religion […] ne nous défend pas de former des conjectures tirées de la seule nature de l’homme et des Etres qui l’environnent, sur ce qu’aurait pu devenir le Genre-humain, s’il fût resté abandonné à lui-même. » (p. 1333)

Cet abandon, c’est l’abandon de l’homme sans Dieu, c’est l’hypothèse d’un développement purement logique de l’homme, sans Providence, hypothèse qu’il faut faire pour, par différence avec la réalité chrétienne que nous constatons, établir l’intervention de Dieu, la grâce : au status naturae théologique s’oppose le status gratiae, auquel Rousseau fait ici très légèrement référence, reprenant, sans son contenu, la structure et le modèle du raisonnement, comme Hobbes déjà l’avait fait avant lui4.

Nature, donc, ne désigne pas le monde, un certain état du monde dans lequel il faudrait s’imaginer les premiers hommes ; nature est une catégorie logique, comme on distingue en grammaire nature et fonction d’un substantif, comme Rousseau discutera, à la fin du second discours, « la Nature du Pacte fondamental de tout Gouvernement » (p. 184), « la Nature du Contract » (p. 185). La nature est un instrument opératoire abstrait qui renvoie à une origine irréelle, qu’il faut supposer, mais qu’on ne peut se représenter :

« Enfin tous, parlant sans cesse de besoin, d’avidité, d’oppression, de desirs, et d’orgueil, ont transporté à l’état de Nature des idées qu’ils avoient prises dans la société. Ils parloient de l’Homme Sauvage, et ils peignaient l’homme Civil. […] Il ne faut pas prendre les Recherches, dans lesquelles on peut entrer sur ce Sujet, pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels ; plus propres à éclaircir la Nature des choses, qu’à en montrer la véritable origine, et semblables à ceux que font tous les jours nos Physiciens sur la formation du Monde. » (p. 132-3)

On touche ici à la subtilité proprement littéraire du Discours, qui ne récuse pas simplement un mode de raisonnement au profit d’un autre, mais les superpose l’un à l’autre et part de ce « paradoxe fort embarrassant à défendre » pour bâtir la représentation de son objet à partir de cette impossibilité logique.

D’un côté donc, l’état de nature pris comme spectacle moral des passions humaines (besoin, avidité, oppression… etc), est un leurre visuel où viennent se prendre et choir les discours des autres philosophes ; de l’autre, la nature des choses, que vient éclaircir l’hypothèse de l’état de nature, se donne à voir à condition que l’hypothèse qui en permet l’intelligibilité soit maintenue jusqu’au bout comme impossibilité logique.

« Ils parlaient de l’homme sauvage, et ils peignaient l’homme civil » : quand le discours tourne à la peinture, quand il donne à voir, c’est notre humanité, notre théâtre du monde que nous voyons, dans un faux décor de nature. On ne peut pas « montrer la véritable origine » : la nature de l’état de nature ne se saisit que dans la boucle indirecte d’un « raisonnement hypothétique et conditionnel ». On ne peut pas la donner à voir, la mettre en scène : théâtraliser la nature, c’est y projeter notre monde. D’un côté, donc, un espace théâtral, scénique, où nous sommes, dans l’actualité mondaine du monde ; de l’autre, un espace abstrait, logique, intelligible et non visible, une nature des choses qui tiendrait lieu d’origine à défaut de la véritable origine impossible à penser ; autrement dit un supplément d’origine qui se modéliserait comme envers de la scène du monde, c’est-à-dire comme espace d’invisibilité.

Impossibilité du regard

Cet espace, nous ne le voyons pas, nous ne pouvons pas le voir, et dans le même temps nous sommes sommés de nous le représenter : « comment l’homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l’a formé la Nature » (p. 122), demande Rousseau dans la Préface ? Mais c’est pour aussitôt indiquer que cette vision est impossible : « Que mes Lecteurs ne s’imaginent donc pas que j’ose me flatter d’avoir vû ce qui me paroit si difficile à voir. » (p. 123) A la vision, il s’agit donc de substituer une méthode indirecte, mettant en jeu « raisonnements » et « conjectures », pour déterminer « quelles expériences seraient nécessaires pour parvenir à connaître l’homme naturel »5.

Cette méthode se définit par différence avec la lecture :

« Laissant donc tous les livres scientifiques qui ne nous apprennent qu’à voir les hommes tels qu’ils se sont faits, et méditant sur les premiéres et plus simples opérations de l’Ame humaine, j’y crois appercevoir deux principes antérieurs à la raison… » (p. 125-6)

A ce que la lecture des livres scientifiques donne à voir, le théâtre de l’actuelle condition humaine, s’oppose la méditation intérieure, un regard retourné vers l’intime (l’exigence pour l’homme de venir « à bout de se voir tel que l’a formé la nature »), qui croit apercevoir « deux principes antérieurs à la raison ». Porter ce regard vers l’intérieur, franchir les enveloppes de la raison (les défigurations de la statue de Glaucus, p. 122, les développements successifs par lesquels la raison « est venue à bout d’étouffer la Nature », p. 126), permet d’entre-apercevoir, par effraction, un en-deçà invisible, un lieu où sont enfouis les principes. Ce lieu ne se lit pas, ne peut pas se donner à lire.

À moins qu’il n’y ait un autre livre :

« O Homme, de quelque Contrée que tu sois, quelles que soient tes opinions, écoute ; voici ton histoire telle que j’ai cru la lire, non dans les Livres de tes semblables qui sont menteurs, mais dans la Nature qui ne ment jamais. » (p. 133)

Voilà qui définit désormais la nature comme espace, et non comme pure catégorie, espace sinon visible, spectaculaire, du moins lisible et conjecturable. Un espace qui tiendrait lieu de livre, qui en suppléerait l’impossibilité.

Dans cet espace, Rousseau commence par refuser de décrire l’homme, c’est le début de la Première partie du second Discours :

« je ne suivrai point son organisation à travers ses devéloppemens successifs : Je ne m’arrêterai pas à rechercher dans le Systême animal ce qu’il put être au commencement […] ; Je n’examinerai pas, si, comme le pense Aristote, ses ongles alongés ne furent point d’abord des griffes crochües » (p. 134)

La nature est un espace d’invisibilité dont Rousseau marque solennellement qu’il ne faut pas chercher à le voir : l’origine ne se regarde pas ; mieux, l’examen de la nature passe nécessairement d’abord par le déni solennel d’une origine qui serait visible, par l’impossibilité proclamée d’un spectacle de la nature originelle.

Il faut renoncer à voir l’homme originel, car l’homme originel n’est pas doué du regard : parce qu’il marche à quatre pattes, « ses regards dirigés vers la terre, et bornés à un horizon de quelques pas » marquent « à la fois le caractère, et les limites de ses idées ». Encore cet embryon de description n’est-il introduit qu’à la faveur d’une double négation :

« Je n’examinerai pas […] si marchant à quatre pieds, ses regards dirigés vers la Terre, et bornés à un horizon de quelques pas, ne marquoient point à la fois le caractere, et les limites de ses idées. » (ibid.)

A cet horizon borné qui empêche l’homme de l’état de nature de voir et que depuis notre monde nous ne pouvons pas voir, espace sur lequel nous ne pouvons former « que des conjectures vagues, et presque imaginaires », s’oppose l’hypothèse de Rousseau, avancée hardiment comme une hypothèse fausse, une origine de convention, une visibilité de substitut :

« je le supposerai [le = l’homme] conformé de tous tems, comme je le vois aujourd’hui, marchant à deux pieds, se servant de ses mains comme nous faisons des nôtres, portant ses regards sur toute la Nature, et mesurant des yeux la vaste étendue du Ciel. » (ibid.)

Emerge, enfin, le spectacle de la nature. L’homme mesurant des yeux la vaste étendue du ciel, dessinant donc, délimitant l’espace de sa visibilité, s’oppose au quadrupède originaire dont le regard atterré et borné ne délimitait que le vide de ses idées. Le spectacle de la nature est nécessaire pour penser l’état de nature ; mais il est impossible, à la fois parce que nous le projetons depuis notre humanité corrompue et parce que l’homme de nature ne pouvait pas le voir.

« Son imagination ne lui peint rien […]. Le spectacle de la Nature lui devient indifférent, à force de lui devenir familier. […] il n’a pas l’esprit de s’étonner des plus grandes merveilles ; et ce n’est pas chez lui qu’il faut chercher la Philosophie dont l’homme a besoin, pour savoir observer une fois ce qu’il a vû tous les jours. » (p. 144)

Il faudrait pouvoir observer ce que l’homme de nature voyait. Mais l’homme de nature n’avait pas conscience de voir quelque chose. Il faut donc lui substituer un homme hypothétique, « conforme de tous temps », susceptible d’observer un spectacle qui, pour l’homme de nature, n’en était pas un.

Plus loin, Rousseau évoque Mandeville et sa fable des Abeilles. Mandeville lui fournit une figure de ce regard originel impossible :

« la pathétique image d’un homme enfermé qui apperçoit au-dehors une Bête féroce arrachant un Enfant du sein de sa Mére, brisant sous sa dent meurtriére les foibles membres, et déchirant de ses ongles les entrailles palpitantes de cet Enfant. Quelle affreuse agitation n’éprouve point ce témoin d’un évenement auquel il ne prend aucun intérêt personnel ? Quelles angoisses ne souffre-t-il pas à cette veüe, de ne pouvoir porter aucun secours à la Mére évanouie, ni à l’Enfant expirant6 ?

Tel est le pur mouvement de la Nature, antérieur à toute réflexion » (p. 154-5)

La parabole, trouvée dans un livre, délivre une image pour ce principe de pitié qu’avec l’amour de soi Rousseau dès le début du second Discours croyait apercevoir après avoir délaissé tous les livres… On voit bien que la pensée obéit toujours à une double contrainte et superpose délibérément deux modèles contradictoires de conceptualisation : exigence de visibilité et affirmation d’invisibilité ; recours proclamé et dénié à la conjecture ; pour cette conjecture, modèle du livre et de la lecture, et proscription d’un tel modèle. La parabole de Mandeville permet d’articuler ce double mouvement.

L’homme dans l’état de nature y est identifié à un homme enfermé qui, depuis son cachot, assiste à un spectacle dans lequel il ne peut pas intervenir : d’un côté donc une scène offerte, ouverte, un théâtre vague du monde ; de l’autre, l’espace inaccessible, fermé, circonscrit de la nature originaire, identifié à une sorte de caverne platonicienne. Cet espace n’est pas le lieu de l’action ; c’est seulement un point de vue dirigé en dehors de cet espace, vers l’objet de la représentation, l’enfant dévoré par le lion. Non seulement en effet le prisonnier ne peut pas sortir, mais « il ne prend aucun intérêt personnel » à ce qu’il voit : entre le spectacle et lui, il n’y a pas de rapport.

On ne peut pas décrire l’état de nature, l’intérieur du cachot. Ou plutôt ce n’est pas l’objet. Il ne s’agit plus ici du « pur état de nature », mais du « pur mouvement de la nature », c’est-à-dire non de décrire l’intérieur du cachot, mais de rendre compte de ce qui porte le prisonnier vers ce spectacle externe qui lui est pourtant a priori totalement étranger. L’espace d’invisibilité de la nature est le lieu où s’origine le regard : mais la naissance du regard projette celui qui regarde en dehors de la nature, dans le mouvement de l’histoire, vers l’horreur sociale. L’émergence de la visibilité prépare la dénaturation et la corruption.

Émergence de la visibilité

Le point de départ de la seconde partie du Discours est un geste de clôture :

« Le premier qui ayant enclos un terrain, s’avisa de dire, ceci est à moi, et trouva des gens assés simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. » (p. 164)

Au delà de la portée symbolique et philosophique de ce geste qui identifie l’état de société à un état de propriété, cette transformation du rapport de l’homme à l’espace joue un rôle décisif dans le passage de l’invisibilité de la nature à la visibilité de la société7. Un homme délimite un espace, s’y installe et y profère un discours, Ceci est à moi, face à des spectateurs , « des gens assez simples pour le croire », à qui cette propriété, cette scène, est désormais interdite d’accès. La fondation de la société est la fondation d’un espace scénique ; l’organisation civile est uen organisation théâtrale.

Dans le même temps, le processus de conceptualisation, marqué jusqu’ici par l’impossibilité du regard, le travail et la tension de la conjecture, change radicalement de modèle : un point de vue se constitue, face à un tableau visible.

« Reprenons donc les choses de plus haut et tâchons de rassembler sous un seul point de vue cette lente succession d’évenemens et de connoissances, dans leur ordre le plus naturel. » (ibid.)

Pendant que le philosophe rassemble, réunit, ordonne les figures d’une scène sociale qu’il pourra ainsi donner à voir, le processus historique même de constitution des sociétés est décrit comme un processus de rassemblement, de circonscription, de liaison, qui s’oppose à la dissémination généralisée qui caractérisait l’état de nature. Dans l’état de nature, les hommes sont « dispersés » (p. 135), ils vivent « dispersés parmi les animaux » (p. 136), « et comme il n’y avoit presque point d’autre moyen de se retrouver que de ne pas se perdre de vûe, ils en étoient bientôt au point de ne pas même se reconnoître les uns les autres » (p. 147) : la dissémination est une caractéristique essentielle de l’espace d’invisibilité, constitué par rapport à l’état de société et de propriété comme l’espace vague par rapport à l’espace restreint de la scène picturale classique. Lorsque de la société émerge dans la nature, le regard se constitue depuis la nature vers cette délimitation scénique d’une organisation civile, comme le regard impuissant du prisonnier vers le lion dévorant l’enfant, ou le regard éberlué des hommes sauvages devant celui qui le premier, délimitant son terrain, s’avisa de dire Ceci est à moi.

La société émerge par délimitation, mais aussi par rassemblement, réunion des individus : c’est « l’effet d’une situation nouvelle qui réunissoit dans une habitation commune les maris et les Femmes, les Peres et les Enfans » (p. 168) ; ce sont désormais « des hommes ainsi rapprochés, et forcés de vivre ensemble » (p. 169) ; ils « se rapprochent lentement, se réunissent en diverses troupes » (ibid.) ; à la dispersion succède la liaison, « quelque liaison entre diverses familles » (ibid.), « les liaisons s’étendent et les liens se resserrent » (ibid.).

L’histoire est une mise en ordre synthétique, et par là scénique, de ce que la nature offrait de façon dispersée :

« Les choses étant parvenües à ce point, il est facile d’imaginer le reste. […] Je me bornerai seulement à jetter un coup d’œil sur le Genre-humain placé dans ce nouvel ordre de choses. » (p. 174)

A cette facilité du coup d’œil s’opposent le leurre et les impossibilités où s’égaraient les conjectures concernant l’état de nature. Le regard du philosophe peut s’exercer ici, au moment où le rassemblement des hommes, leurs liaisons, introduisent le regard au sein de la communauté civile. C’est d’abord le regard sur soi, qui fait dégénérer l’amour de soi en amour-propre :

« C’est ainsi que le premier regard qu’il porta sur lui-même, y produisit le premier mouvement d’orgueil ; c’est ainsi que sachant à peine distinguer les rangs, et se contemplant au premier par son espéce, il se préparoit de loin à y prétendre par son individu. » (p. 166)

Le regard, c’est la scission, qui divise l’être et l’apparaître, introduit par là le jeu théâtral de la mondanité du monde, et par ce jeu le ferment de la corruption :

« Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même […] ; et la fermentation causée par ces nouveaux levains produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l’innocence. » (p. 170)

À partir de là, avec la société même, le regard va dégénérer et précipiter l’état social vers le retour à l’invisibilité de nature. Rousseau parle de cercle, de ce « point extrême qui ferme le Cercle et touche au point d’où nous sommes partis » (p. 191).

Vision panoptique et vision aveuglée

Ce n’est pourtant pas exactement un retour à la situation du début du Second discours : l’aveuglement des hommes asservis et corrompus, « les yeux du Peuple […] fascinés » par leurs chefs (p. 188), font eux-mêmes tableau aux yeux du sage, de ces « quelques grandes Ames Cosmopolites, qui franchissent les barriéres imaginaires qui séparent les Peuples, et qui, à l’exemple de l’être souverain qui les a créés, embrassent tout le Genre-humain dans leur bienveillance » (p. 178). La vision fausse, divisée, aveuglée, est elle-même prise dans un dispositif plus vaste, comme pièce dans le tableau conceptuel qui s’échafaude, autour de l’amour de la liberté.

« Les politiques font sur l’amour de la liberté les mêmes sophismes que les Philosophes ont faits sur l’Etat de Nature ; par les choses qu’ils voyent ils jugent des choses très différentes qu’ils n’ont pas vues et ils attribuent aux hommes un penchant naturel à la servitude par la patience avec laquelle ceux qu’ils ont sous les yeux supportent la leur » (p. 181)

Face à l’amour de la liberté, qui surgit au sein de l’état de société comme exigence d’un retour à la nature, Rousseau retrouve le même aveuglement des philosophes qu’il avait dénoncé, au début du second discours, face à l’état de nature. C’est la même transposition du leurre qu’ils voient autour d’eux dans une situation, un état qui n’ont rien à voir avec ce leurre. En apparence, donc, la boucle est bouclée : le tableau social se brouille et l’effet scissionniste de sa visibilité ramène l’espace de la représentation à sa dissémination première.

Pourtant, le parallèle même de l’amour de la liberté et de l’état de nature introduit un dispositif nouveau : l’amour de la liberté n’est pas un état, mais un mouvement de l’état civil vers la nature, c’est-à-dire, depuis l’espace social, actuel et visible, le moyen de voir cet état de nature frappé d’invisibilité et marqué par le paradoxe originaire. L’amour de la liberté ne reproduit pas l’invisibilité première, mais fait tableau vers cette invisibilité, et par là, indirectement, la rend visible.

« Comme un coursier indompté hérisse ses crins, frappe la terre du pied et se débat impétueusement à la seule approche du mords, tandis qu’un cheval dressé souffre patiemment la verge et l’éperon, l’homme barbare ne plie point sa tête au joug que l’homme civilisé porte sans murmure, et il préfere la plus orageuse liberté à un assujettissement tranquille. » (ibid.)

La révolte du barbare qui refuse la civilisation est incompréhensible pour les politiques, qui évaluent sa nature, sa conduite, à l’aune de ce qu’ils voient, c’est-à-dire des peuples civilisés, asservis, abâtardis. Le barbare révolté surgit dans l’espace social comme symptôme de l’état de nature, a priori incompréhensible, insémiotisable. Rousseau pour le rendre visible recourt au subterfuge de la culture, qui lui fournit l’image que l’asepsie d’un monde corrompu ne pourrait lui procurer : la double métaphore épique du coursier indompté et du cheval dressé introduit, dans la sphère du visible, la différence des deux états, et rend ainsi l’état de nature visible depuis l’état de société dans lequel il introduit protestation et révolte, revendication de liberté. Cette double image ne doit pas pour autant nous induire à une juxtaposition conceptuelle : c’est dans le cheval dressé qu’il faut voir le coursier indompté, dans l’homme civilisé — le barbare originel, et dans la statue érodée par la mer — le Glaucus primitif. L’état de société est un écran pour l’œil du philosophe à l’état de nature, écran qui ne l’enveloppe pas seulement de façon à le rendre invisible, mais le corrode, le corrompt, le défigure8.

L’émergence de la visibilité ne s’opère alors que par l’intelligibilité de cette superposition, qui permet de conjecturer, par l’exercice de l’indignation philosophique, l’en-deçà de la nature à partir du symptôme social. Alors se manifeste un autre œil que celui, leurrant et leurré, des moralistes et des politiques, un œil révolté :

« mais quand je vois les autres sacrifier les plaisirs, le repos, la richesse, la puissance et la vie même à la conservation de ce seul bien si dédaigné de ceux qui l’ont perdu [= la liberté] ; quand je vois des Animaux nés libres et abhorrant la captivité se briser la tête contre les barreaux de leur prison, quand je vois des multitudes de Sauvages tout nuds mépriser les voluptés Européennes et braver la faim, le feu, le fer et la mort pour ne conserver que leur indépendance, je sens que ce n’est pas à des Esclaves qu’il appartient de raisonner de liberté. » (p. 181-2)

Ce que Rousseau voit est incompréhensible, et Rousseau ne le voit lui-même qu’au prix de sa propre exclusion de la communauté civile, qu’il dénonce comme une communauté d’esclaves. Ces tableaux inconvenants, insensés, n’accèdent pour le lecteur à la visibilité que dans le mouvement de la révolte rousseauiste, qui est un mouvement, une sortie vers la nature. Rousseau dispose encore du regard social, mais se dégage depuis la nature des leurres que ce regard induit ; il n’est pas encore sorti de la sphère sociale du visible, mais déjà suffisamment détaché d’elle pour en faire jouer la différence scissionniste, que figure la métaphore des deux chevaux.

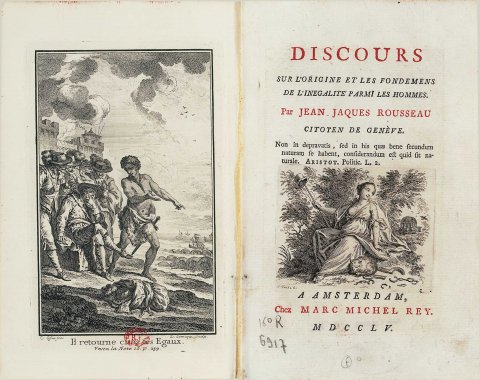

Frontispice et première page du Discours sur l’origine de l’inégalité, édition originale, Amsterdam, Rey, 1755, gravure de Sornique d’après Eisen. Bnf 16-R6917.

On comprend mieux dès lors le choix de la gravure frontispice de 1755, exécutée par Sornique d’après un dessin de Eisen. Eisen se réfère à une obscure anecdote de l’Histoire des voyages collationnée par Prévost et rapportée à la fin de la première et de la plus longue des trois notes de la seconde partie. A la fin du dix-septième siècle, le gouverneur du Cap, Simon van der Stel, adopte un jeune sauvage Hottentot, le fait habiller richement, instruire dans plusieurs langues, voyager aux Indes. A son retour, le jeune homme rend visite à quelques Hottentots de ses parents :

« il prit le parti de se dépouiller de sa parure Européenne pour se révêtir d’une peau de Brebis. Il retourna au Fort, dans ce nouvel ajustement, chargé d’un pacquet qui contenoit ses anciens habits, et les présentant au Gouverneur il lui tint ce discours* : Ayez la bonté, Monsieur, de faire attention que je renonce pour toûjours à cet appareil. Je renonce aussi pour toute ma vie à la Religion Chrétienne, ma resolution est de vivre et mourir dans la Religion, les maniéres et les usages de mes Ancêtres. L’unique grace que je vous demande est de me laisser le Collier et le Coutelas que je porte. Je les garderai pour l’amour de vous. Aussi-tôt sans attendre la réponse de Van der Stel, il se déroba par la fuite et jamais on ne le revit au Cap. Histoire des voyages, Tome 5, p. 175. » (Note XVI, p. 221)

Gravure de Delignon d’après Moreau le Jeune pour le Discours sur l’origine de l’inégalité, in Rousseau, Œuvres, Paris, Didot-Bozerian, 1801. Coll. part.

Au premier plan, le tas de vêtement que le Hottentot est venu rendre fait symptôme, à la fois comme dépouille de la civilisation et mouvement du retour à la nature. Au-dessus, le jeune homme vêtu d’une peau de brebis désigne les vêtements rejetés du bras droit, pour accompagner son discours, et de la main gauche le rivage, le vague de la mer peuplé de bateaux comme point de fuite et de retour. A gauche, assis devant ses conseillers en chapeau qui guettent sa réaction, Van der Stel médite. Au fond à gauche, les nuages s’amoncellent au-dessus du fort néerlandais.

Dans l’espace de la représentation, il n’y a pas de place pour la nature, alors même que le Hottentot revendique, par amour de la liberté, le retour à l’état de nature où vivent les siens. Le tas de vêtements, le gouverneur et ses conseillers assemblés en spectateurs de la scène que leur fait le jeune homme, le fort, les bateaux, tous les éléments qui l’entourent l’inscrivent dans la société civile qu’il prétend fuir. Même l’espace vague de la mer est quadrillé par les vaisseaux hollandais. Le mouvement seul de la fuite, et le dépouillement liminaire des vêtements, au seuil de l’espace scénique, désignent l’espace d’invisibilité de la nature. Dans la version de Moreau le Jeune, l’espace vague se peuple de Hottentots, mais occupés aux travaux des Hollandais. Dans la version de Marillier, l’accent est mis sur la fuite du jeune homme, qui passe devant le tas de vêtements. Mais retourné vers ses interlocuteurs dans une pose de danseur d’opéra, il semble destiné à ne jamais pouvoir s’échapper. Pour penser et représenter cet espace anthropologique de la nature, il faudra rompre avec le cadre scénographique classique de sa représentation.

Notes

Voir Robert Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Vrin, 1979, et Victor Goldschmidt, Anthropologie et politique. Les principes du système de Rousseau, Vrin, 1974, notamment p. 217sq.

Les références sont données dans l’édition de Jean Starobinski pour les Œuvres complètes, t. III, « Écrits politiques », Gallimard, Pléiade, 1964.

Jean Starobinski renvoie ici en note à Suarez (De Gratia, Prol. 4, c. 1, n. 2), qui lui-même cite Cajetan.

Yves-Charles Zarka, Hobbes et la pensée politique moderne, PUF, 1995, 2000.

Jean Starobinski a montré l’interdit qui pèse sur le regard dans Les Confessions (L’Œil vivant, Gallimard, 1961, p. 93sq). Cet interdit autobiographique du désir s’objective-t-il ici en une formulation philosophique, ou au contraire un certain dispositif théologico-politique, par lequel Rousseau pense la nature, se projette-t-il dans Les Confessions comme interdit du regard ?

Faut-il mettre en relation cette image avec celle de la gravure frontispice de la Lettre sur les sourds, que Diderot avait publiée en 1751 ?

Sur le caractère second de la visibilité scénique chez Rousseau, voir l’analyse que Jean-Christophe Sampieri propose du chapitre I de l’Essai sur l’origine des langues, in Résistances de l’image, PENS, TIGRE, 1992, p. 225-244, et notamment p. 231.

Voir l’analyse que propose J. Starobinski du mythe de Glaucus dans La Transparence et l’obstacle, Gallimard, 1971, Tel, p. 27sq.

Voyez le frontispice.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « La nature comme espace d’invisibilité », communication prononcée au Colloque Jean-Jacques Rousseau : nature et culture au fondement des sciences humaines et sociales, Université Paris-Descartes/New York University, 21-22 mai 2012. Cette communication a été publiée en anglais, sous le titre « Nature as a Blind Space », Rousseau between Nature and Culture. Philosophy, Literature and Politics, dir. Anne Deneys-Tunney et Yves Charles Zarka, De Gruyter, coll. Culture & Conflict, 2016 , p. 45-56.

Rousseau

Archive mise à jour depuis 2001

Rousseau

Les Confessions

Julie, le modèle et l'interdit (La Nouvelle Héloïse)

Le charme désuet de Julie

Julie, le savoir du maître

Passion, morale et politique : généalogie du discours de La Nouvelle Héloïse

L'économie politique de Clarens

Saint-Preux dans la montagne

La mort de Julie

La confiance des belles âmes, de Paméla à Julie

Politique de Rousseau

La nature comme espace d'invisibilité

Entre prison et retraite : Rousseau juge de Jean-Jacques

L'article Economie politique