Dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, le dispositif de la scène classique entre en crise. Nous avons vu, dans La Religieuse, comment l’écran, qui régulait jusque-là l’espace de la scène selon un principe d’interception, d’interposition, de délimitation d’un espace restreint, devenait écran sensible, écran-enveloppe assurant d’un espace à l’autre non plus la présence d’un interdit, mais le passage, la communication, l’effusion.

La Nouvelle Héloïse déploie magistralement ce nouveau dispositif. Dès sa parution en 1761, le livre connaît le succès, précisément parce qu’il traduit en images les grandes mutations sémiologiques de l’époque : Rousseau n’a pas seulement prévu dès le départ l’illustration de son roman[1] ; il a exprimé par l’écriture ce que la peinture, au même moment, formulait en images. Nous montrerons, à partir de la lettre sur le Valais, la communauté des dipositifs textuels qu’invente Rousseau et des dispositifs iconiques qui donnent au même moment à Joseph Vernet la célébrité.

La scène rousseauiste cesse de fonctionner comme une séquence autonome. Elle devient dispositif reproductible, elle se dédouble, se projette vers une autre scène, tend à se reproduire indéfiniment. Rousseau invente, ou tout du moins systématise le principe du dédoublement scénique. Nous en analyserons un exemple : c’est la promenade sur le lac.

Il y a chez Rousseau une scène du « moi » dont le point d’ancrage se constitue dans l’écriture des Confessions et une scène du monde qui, des deux discours au Contrat social, s’établit dans le jeu, ou plus exactement dans la superposition de l’état de nature et de l’état de société[2]. L’écriture rétrospective des Confessions comme la réflexion sur les deux « états » font apparaître d’emblée le caractère fondamentalement double, ou plus exactement la dynamique de dédoublement qui précipite l’écriture rousseauiste.

La Nouvelle Héloïse se situe à la jonction des deux scènes, des deux écritures : Rousseau écrit son unique roman au moment de sa retraite hors de Paris, c’est-à-dire au moment de la prise de conscience révoltée de son statut public d’écrivain. L’œuvre ouvre un espace de récession imaginaire ; par l’utopie bienheureuse de Clarens, elle prépare à l’abri de l’espace public, exposé, la modélisation philosophique du Contrat social.

Le récit des Confessions, rédigées à partir de 1766, est marqué, dans la forme même de l’écriture, par ce que Rousseau appelle lui-même la double « révolution »[3] qui le conduit d’abord à se lancer dans l’écriture des deux discours sous l’impulsion de ses nouveaux amis philosophes (Diderot surtout, mais aussi Condillac et Grimm), puis à quitter Paris pour la petite maison de l’Ermitage prêtée par Mme d’Epinay. Le moment de cette retraite est aussi, à partir du neuvième livre des Confessions, le moment de la disparition des scènes romanesques : Rousseau renonce à la liaison, à la communication scénique dans le réel. Le travail de l’absence, les spectres de la persécution envahissent une écriture menacée de dépossession : lettres et billets échangés et rapportés sans distance, comme des documents bruts, coupent le flux discursif et interdisent la spatialisation scénique. Les lettres disent d’ailleurs cette communication coupée dont, formellement, elles interdisent le rétablissement.

Mais la disparition de la scène à partir du moment de la retraite que décrivent Les Confessions suscite justement le supplément de La Nouvelle Héloïse. Ce qui est refusé au « moi » qui se confesse se déploie dans cet autre de fiction : Saint-Preux supplée Jean-Jacques.

La Nouvelle Héloïse est un roman par lettres : de la lettre de rupture, Rousseau passe à la lettre d’effusion. La scène romanesque retourne, renverse, conjure l’absentement hors du monde.

Le point de départ est la fuite de Saint-Preux :

« Il faut vous fuir, mademoiselle, je le sens bien : j’aurais dû beaucoup moins attendre ; ou plutôt il fallait ne vous voir jamais. » (Première partie, lettre I, de Saint-Preux à Julie.)

Tout le travail de la scène rousseauiste va consister à conjurer cette coupure, à retrouver la communication, la fusion perdue. Il n’est qu’à comparer avec le début de la dernière lettre du roman :

« J’apprends que vous commencez à vous remettre assez pour qu’on puisse espérer de vous voir bientôt ici. Il faut, mon ami, faire effort sur votre faiblesse ; il faut tâcher de passer les monts avant que l’hiver achève de vous les fermer. » (Sixième partie, lettre XIII de Madame d’Orbe à Saint-Preux.)

A l’annonce de la fuite répond la demande du retour : la lettre ne signifie plus l’absence, l’impossibilité de se voir, mais le trajet, le transport. C’est du lieu où elle est écrite au lieu où elle sera lue que, dans le mouvement, s’établit le dispositif.

Résumé de l’intrigue

L’action de La Nouvelle Héloïse se passe en Suisse, sur les bords du lac de Genève, d’abord à Vevey, puis au domaine de Clarens. Ce long roman épistolaire est divisé en six parties.

Dans la première, Saint-Preux, le précepteur de Julie d’Étange, s’éprend de son élève. En cachette, mais en présence de Claire d’Orbe, cousine et confidente de Julie, ils échangent « Le premier baiser de l’amour » dans le bosquet du jardin (lettre XIV, 1ère estampe). Julie obtient alors de son amant qu’il s’éloigne quelque temps : en effet, le baron d’Étange, dont le retour au domaine familial est imminent, ne saurait accepter qu’un roturier épouse sa fille. Le jeune homme part donc voyager dans les montagnes du Valais, dont le spectacle apaise et transforme sa passion (lettre XXIII). À son retour, il s’installe à Meillerie, en face de Vevey, de l’autre côté du lac de Genève. Les deux jeunes gens se voient en cachette et consomment leurs amours interdites (lettre LV). Un soir où il a trop bu, milord Edouard, l’ami de Saint-Preux, insinue en sa présence au mari de Claire que Julie a un amant. Le duel est imminent. Mais milord Edouard se rétracte et vient noblement demander pardon à son ami : c’est « L’Héroïsme de la valeur » (2e estampe, lettre LX). Claire, puis milord Edouard, l’ami de Saint-Preux, tentent en vain de fléchir le baron d’Étange. Celui-ci a promis sa fille à M. de Wolmar, qui lui a autrefois sauvé la vie.

Dans la deuxième partie, milord Edouard emmène Saint-Preux à Paris. Durant le voyage, celui-ci croit d’abord à un coup monté : milord Edouard serait-il son rival en amour ? Dans une auberge un soir, le jeune homme se jette sur milord Edouard, qu’il découvre alors être son bienfaiteur (lettre X, 3e estampe[4]). À Paris, Saint-Preux décrit à Julie les travers de la société française et de ses spectacles. Dans une maison douteuse, il se laisse séduire par une prostituée : « La honte et les remords vengent l’amour outragé » (lettre XXVI, 4e estampe).

La troisième partie voit Julie tomber gravement malade. Saint-Preux accourt, embrasse sa bien-aimée à demi inconsciente, et contracte la maladie de Julie : c’est « L’inoculation de l’amour » (lettre XIV, 5e estampe). Mme d’Étange découvre alors la passion de sa fille, et meurt. Fléchie par « La force paternelle » (lettre XVIII, 6e estampe), Julie se résigne à épouser M. de Wolmar. Saint-Preux désespéré songe à se suicider mais, sur les instances de milord Edouard, accepte finalement de s’embarquer pour un tour du monde.

Clarens est le théâtre de la quatrième partie : Julie a deux fils. Entre son mari M. de Wolmar et sa cousine, Claire d’Orbe, devenue veuve, elle a trouvé la paix. M. de Wolmar connaît l’amour de sa femme pour Saint-Preux mais, confiant dans la vertu des deux anciens amants, il invite le jeune homme à venir vivre parmi eux, lui témoignant ainsi « La confiance des belles âmes » (lettre VI, 7e estampe). En l’absence de M. de Wolmar, Saint-Preux conduit Julie dans une promenade sur le lac où il lui montre, du côté de Meillerie, « Les monuments des anciennes amours », c’est-à-dire les lieux où, amant solitaire et mélancolique, il se promenait et échangeait des lettres avec Julie avant le voyage à Paris (lettre XVII, 8e estampe). Au retour, une « horrible tentation » de précipiter Julie dans le lac s’empare de Saint-Preux.

La cinquième partie décrit le bonheur de la vie rustique à Clarens. C’est « La matinée à l’Anglaise » (lettre III , 9e estampe). Vient le temps des vendanges, qui sont l’occasion de grandes festivités (lettre VII). Mais Saint-Preux ne peut pas rester. Il quitte Clarens en compagnie de milord Edouard. Une nuit, dans une auberge, un affreux cauchemar le réveille (lettre IX, 10e estampe[5]).

Dans la sixième partie, Julie prend froid en sauvant l’un de ses fils de la noyade. La fièvre vient ; elle meurt (lettre XI, 11e et 12e estampe[6]). Avant de mourir, elle écrit une dernière lettre à Saint-Preux, dans laquelle elle déclare n ’avoir jamais cessé de l’aimer passionnément. Elle conseille à Saint-Preux d’épouser Claire qui l’aime. Mais Saint-Preux reste fidèle à Julie et s’occupe de l’éducation de ses enfants.

I. Un nouveau modèle pictural : Vernet

L’héritage épique de la scène romanesque, qui place la performance au cœur de son dispositif, l’identification traditionnelle de la scène à un paroxysme de l’action, ne doivent pas nous faire oublier que ce qui la constitue fondamentalement n’est ni l’agon, ni la narration, mais le spectacle qu’elle donne à la manière d’un spectacle de théâtre.

Comme en peinture, la scène est donc principalement, mais non exclusivement, une scène d’histoire. Cette distinction devient fondamentale lorsque l’on aborde la littérature de la seconde moitié du dix-huitième siècle : au moment où la peinture connaît l’essor des scènes de genre concurremment aux sujets nobles de la peinture d’histoire traditionnelle, la littérature transpose elle aussi ses dispositifs scéniques dans la représentation de scènes sans histoire, sans fiction, et même presque sans personnages : dans La Nouvelle Héloïse, la lettre XXIII de la première partie, où Saint-Preux raconte son voyage dans le Valais, est paradoxalement la première lettre où le mot « scène » apparaisse.

Saint-Preux n’y connaît pourtant aucune aventure. Il n’y prend aucune décision. Il n’y fait aucune rencontre. Mais le voici confronté à des « scènes continuelles » : la nature les lui fournit, comme elle fournit à Diderot, dans le Salon de 1767, les « sites » de la Promenade Vernet.

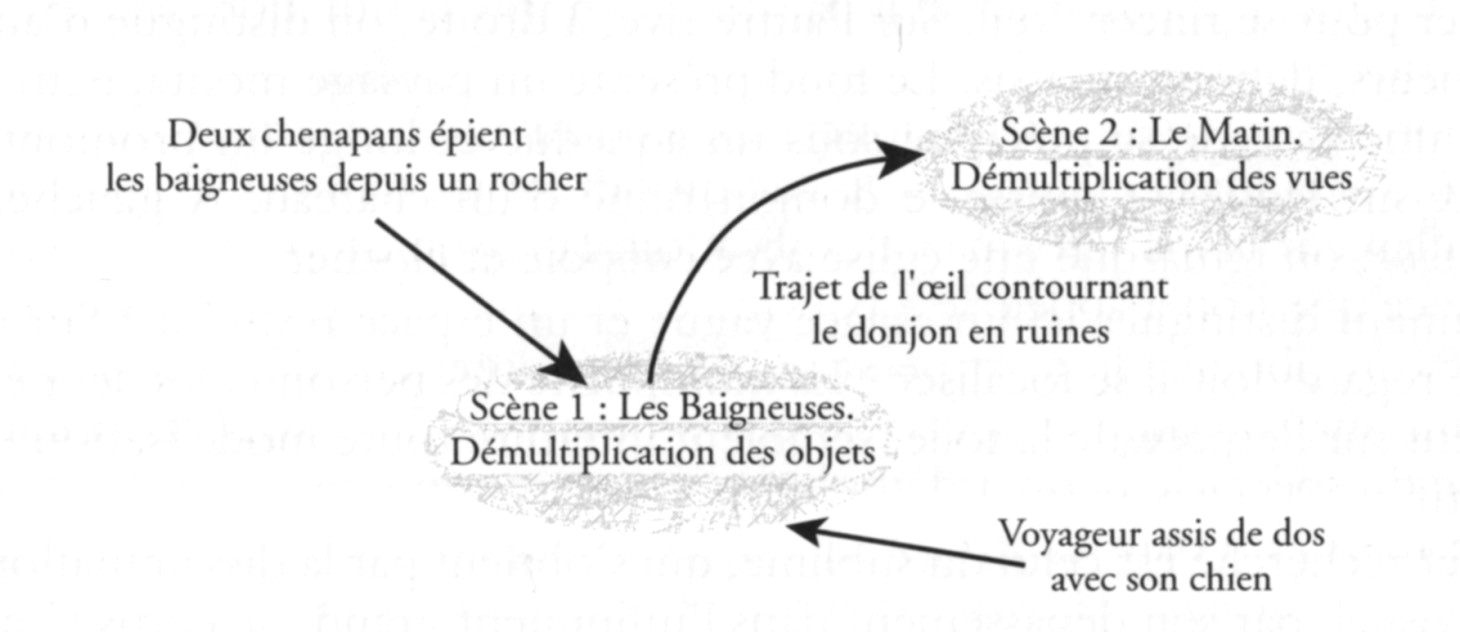

Figure 1 : Joseph Vernet, Le Matin, les baigneuses, 1772, Paris, Musée du Louvre. Les peintures que Diderot décrit dans la promenade Vernet sont malheureusement pour la plupart perdues ou introuvables.

A lire Diderot, Vernet est le plus grand peintre des années 1760 : ce n’est pas seulement la série des ports de France commandée par le roi qui l’a rendu célèbre. Vernet peint des ciels, des montagnes, des sites : ses « scènes[7] » sortent du théâtre pour se camper dans la nature. Vernet concurrence le Créateur sur son propre terrain et inaugure une nouvelle conception de la scène picturale, visant un effet qui n’est plus dramatique, mais sublime.

Les dispositifs de la scène rousseauiste connaissent la même mutation sémiologique. Le voyage dans le Valais est représenté à la manière des scènes de Vernet : l’analyse de l’une d’elles nous permettra de mieux dégager, dans un second temps, l’effet visuel recherché dans le texte.

La lumière est rase, les couleurs – pastel : c’est le matin : à gauche, dans la rivière, deux femmes sortent de l’eau, l’une est nue, l’autre en tunique de bain. Devant elles, sur la rive, une troisième femme est assise dans l’eau, nue, les jambes écartées, sous le regard de son petit chien resté sur la terre ferme. Au centre de la toile, deux femmes se sèchent, aidées par une servante. Un peu plus sur la droite, une femme habillée étend sa tunique de bain sur la branche d’un arbre mort, pour la faire sécher. A droite de l’arbre, un groupe de femmes assises étale sur une nappe les provisions qu’elles ont apportées dans leur panier d’osier pour le pique-nique.

Sur le devant, à droite, de dos, un promeneur est assis, portant chapeau, baton et panier d’osier. Son chien s’abreuve à la rivière. Il regarde la scène.

Vers le centre de la toile, au second plan, une jeune femme se déshabille au pied de deux peupliers. Derrière elle, une barque passe. A sa proue, une fillette nue s’apprête à plonger. Plus à gauche, en retrait, deux gaillards ont escaladé le rocher pour se rincer l’œil. Sur l’autre rive, à droite, on distingue d’autres promeneurs, debout ou assis. Le fond présente un paysage montagneux. Au centre, une cascade se précipite sous un aqueduc et longe un promontoire rocheux sur lequel se dresse le donjon ruiné d’un château. A gauche, lui faisant face, on remarque une église avec coupole et clocher.

Comment distinguer ici un espace vague et un espace restreint ? Sur quel objet le regard doit-il se focaliser ? La multiplicité des personnages, leur éparpillement sur l’espace de la toile, semblent interdire toute modélisation d’un dispositif.

L’effet recherché est celui du sublime, qui s’obtient par la dissémination de l’objet visuel, par son dépassement dans l’infiniment grand : le corps féminin se démultiplie, s’éparpille, projetant le regard au-delà, vers les cimes.

Pourtant le désordre n’est qu’apparent. Les baigneuses constituent un seul plan de la scène, délimité devant par le voyageur assis de dos et derrière par les deux chenapans voyeurs sur le rocher, par le mince rideau d’arbres et par la barque. Il y a donc bien un espace restreint de la scène, espace horizontal qui vient s’adosser au décor vertical de la montagne au fond. Cet espace est encadré par deux regards, l’un devant, identique, l’autre derrière, symétrique au regard du spectateur de la toile. La scène nous est donc révélée par effraction : nous ne devrions pas voir ces femmes nues.

Certes, la scène ne s’ordonne pas en un instant prégnant unifiant le temps et l’action. Mais la temporalité en est rigoureusement ordonnée : de gauche à droite, les baigneuses s’apprêtent à sortir de l’eau, puis se sèchent, puis étendent leurs tuniques, puis déjeunent. Dans le sens de la largeur, la scène indique un parcours temporel qui se répercute, dans le sens de la profondeur, en parcours dans l’espace, suggéré par le voyageur assis du devant, la barque et les grimpeurs du second plan, le flux de la cascade, la montée derrière le donjon jusqu’au pont et l’escalade possible, enfin, jusqu’aux cimes. Tous les personnages sont en mouvement et la configuration de l’espace invite à un parcours : la « vue » des baigneuses n’est qu’une étape, n’est que l’étape du Matin.

Le dispositif d’écran n’a donc pas été abandonné ; il s’est démultiplié. Il y a d’abord les écrans à la scène des baigneuses : écran de la tunique étendue sur la branche, écran du rideau d’arbres et du rocher, écran de ce devant de scène plongé dans l’ombre de la montagne à gauche, alors que la scène proprement dite est vivement éclairée.

Mais le fond est également doté d’écrans qui démultiplient la profondeur : écran du promontoire au donjon, derrière lequel se devine la cascade, écran de l’aqueduc au travers des arches duquel la montagne est visible; écran des cinq peupliers à la droite du château, barrant et désignant les cimes blanchies par le lointain.

Scène intime et scène sublime : le paysage-d’âme

Une correspondance s’établit ainsi entre la « scène » de baignade et les « séjours » sublimes de la haute montagne éclairée par la lumière du matin. L’un comme l’autre ne sont plus circonscrits par la découpe de l’intersecteur, mais par les jalons de la promenade, du voyage.

La disparition de la découpe suppose l’abolition de la frontière entre le sujet regardant et l’objet regardé. L’œil vient habiter la ou les scènes ; il s’y promène[8]. L’intimité de la femme nue et le sommet des montagnes, l’intériorité du « moi » et l’extériorité du monde se télescopent, se confondent. Ce qui regarde se projette dans ce qui est regardé. Point de bruit, point de fureur : la rêverie, l’extase dans la nature s’organisent en parcours[9]. Le calme absorbé, le retranchement intime se retournent en éblouissement muet, en immersion dans le sublime.

Les baigneuses de Vernet pourraient être les valaisannes de Saint-Preux. Celui-ci commence en effet par dissocier sa lettre de la relation de son voyage, qu’il compte envoyer à Julie ultérieurement :

« Je ne vous ferai point ici un détail de mon voyage et de mes remarques ; j’en ai fait une relation que je compte vous porter. Il faut reserver notre correspondance pour les choses qui nous touchent de plus près l’un et l’autre. Je me contenterai de vous parler de la situation de mon ame: il est juste de vous rendre compte de l’usage qu’on fait de votre bien. » (II 76.)

La lettre XXIII n’est donc pas un récit, elle n’obéit pas à une logique discursive, elle ne « détaille » pas d’événements. Il s’agit de peindre « la situation de mon âme[10] » : situation et non voyage ; le texte revendique ici l’abandon de la linéarité discursive. Saint-Preux évoque d’abord « un certain état de langueur », puis « cet état paisible », enfin « la situation délicieuse où je me trouvais[11] ».

Le portrait intérieur vient donc suppléer au récit extérieur du voyage. Pourtant, paradoxalement, c’est la vue qu’offrent les montagnes qui fournit non seulement la matière, mais l’explication, la raison du portrait. Rousseau invente ce que l’on a appelé le « paysage-état d’âme ».

Rousseau obtient donc la peinture de l’état intérieur de Saint-Preux en projetant sur son âme le spectacle des montagnes du Valais. Le caractère sublime du spectacle permet d’abolir les frontières du « moi » et du monde, de transfuser l’un dans l’autre.

Glissement des oppositions et structuration du texte

L’impression première que donne le texte est celle d’un éparpillement extrême des vues, comme dans le tableau de Vernet, auquel correspond une grande confusion intérieure :

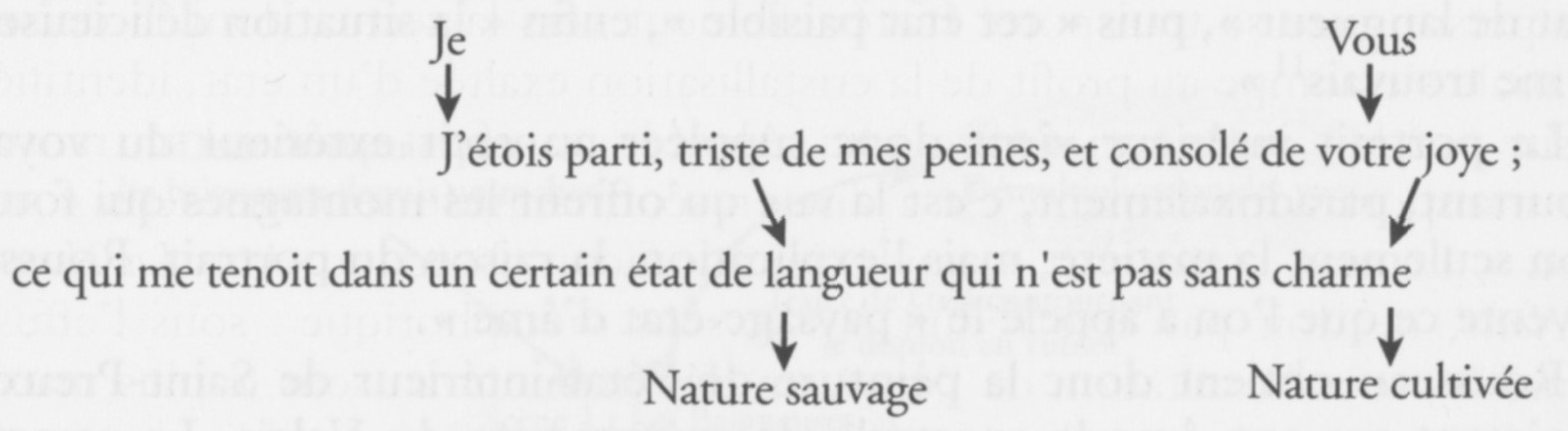

« J’étois parti, triste de mes peines, et consolé de votre joye ; ce qui me tenoit dans un certain état de langueur qui n’est pas sans charme pour un cœur sensible. Je gravissois lentement et à pied des sentiers assés rudes, conduit par un homme que j’avois pris pour être mon guide, et dans lequel durant toute la route j’ai trouvé plutôt un ami qu’un mercenaire. » (Suite du précédent.)

Saint-Preux se décrit à la fois « triste » et « consolé », malade de « langueur » et sous le « charme » de son état. Le système des oppositions rend compte d’un autre va-et-vient, d’une circulation que la lettre cherche à établir entre Saint-Preux et Julie. L’enjeu de la lettre est cette circulation, cette communication, dans laquelle le spectacle de la montagne n’assure qu’une médiation, le jalon d’un parcours. Dans le paragraphe précédent, le va-et-vient du « je » au « vous » est explicite :

|

|

Je |

me contenterai de |

vous |

parler |

|

de la situation de |

mon |

âme : il est juste de |

vous |

rendre compte |

|

de l’usage qu’ |

on |

fait de |

votre |

bien. |

On note pourtant un certain affaiblissement de la première personne, exprimée d’abord avec force par le pronom « je », puis plus discrètement par l’adjectif « mon », enfin de façon plus indirecte par l’impersonnel « on ».

Puis l’opposition continue de se dépersonnaliser, devenant, par glissements successifs, opposition interne au « moi » et, de là, opposition constitutive du monde.

Peu à peu, donc, on glisse de la description du « moi » vers une sorte d’appréhension vague du monde. L’» état » dont il s’agit est frappé par l’indétermination. Il ne s’agit plus de « la situation de mon âme », où l’article défini et l’adjectif possessif délimitaient nettement l’objet du texte, mais d’» un certain état » lui-même influencé, détourné, suppléé dans le texte par « quelque spectacle inattendu » :

« Je voulois rêver, et j’en étois toujours détourné par quelque spectacle inatendu. » (Suite du précédent.)

Le glissement de Saint-Preux dans l’absorbement[12], la rêverie, la pensée indéterminée, est conjuré par le spectacle des montagnes, la théâtralité du monde. Le vocabulaire théâtral est alors discrètement convoqué : « spectacle » qui attire l’œil, prairie qui « réjouissait tout à coup mes regards », « illusions de l’optique », « scènes continuelles qui ne cessèrent d’attirer mon admiration, et qui sembloient m’être offertes en un vrai théâtre[13] ».

II. La scène comme transport

La scène sublime est double. Il s’agit de glisser d’une scène à une autre, du théâtre du « moi », qui absorbe, au théâtre du monde, qui exalte. Le mouvement de la marche, qui ouvre le paragraphe (« J’étais parti » ; « Je gravissais » ; « durant toute la route ») se prolonge en mouvement de l’œil, de la même façon que chez Vernet l’évocation du trajet réel, qui conduit les spectateurs du tableau à la première scène, focalisée sur l’intimité des baigneuses, se prolonge en trajet virtuel du spectateur face au tableau, trajet de l’œil vers la seconde scène, ouverte au spectacle sublime des montagnes. L’œil relaye la marche, l’au-delà sublime prolonge l’en deçà intime, l’indétermination du paysage grandiose objective et accomplit l’indétermination de la rêverie.

La scène sublime est une scène en mouvement : le transport en est la clef. Le personnage se transporte matériellement vers la scène, dont la découpe spatiale s’estompe au profit de la cristallisation exaltée d’un état, identifié au « site », à la « vue » qui s’offre à lui. Alors le transport matériel se transmue en transport symbolique, c’est-à-dire en sentiment du sublime de la « situation ». Le mot « transport », qui revient de façon obsédante dans La Nouvelle Héloïse, ne doit pas être réduit à son sens métaphorique : sous l’effusion sensible, sous l’exaltation de l’âme, un déplacement au sens le plus matériel du terme est toujours à l’œuvre[14]. Le dispositif de la scène sublime superpose la matérialité et la symbolicité du transport.

L’objet même de la scène relève du parcours : le passage de la marche à la vue, du trajet à l’objet suit le mouvement même qui constitue le regard à l’époque classique, depuis les modélisations italiennes de la perspective linéaire jusqu’à l’abandon de la scène d’histoire comme modèle de référence de la représentation : le trajet établit la profondeur géométrale de l’espace ; cette profondeur déclenche, cristallise l’effet scopique. Alors se manifeste la relation immédiate de l’espace à l’œil ; la vision envahit le spectateur, le submerge, le dépossède de lui-même. Fasciné, horrifié, exalté, il se transporte hors de lui-même. L’effet scopique constitue le moment de la projection ; il relaye le mouvement de la marche par le mouvement de l’œil, il retourne l’expérience intime en sentiment du sublime. Alors, par cette projection, s’établit une nouvelle distance : la raison constitue son objet, objet de discours cette fois, et non plus chose vue. La scène ouvre au discours sur la scène, le dispositif visuel est transposé, cadré, maîtrisé par l’ordonnancement d’un dispositif symbolique.

La profondeur géométrale, l’effet scopique, la distanciation symbolique

Diderot, dans les Salons, recourt à cette progression du géométral au scopique, puis au symbolique qui ritualise le regard classique. Il décrit la disposition des éléments de la toile, puis l’effet fascinant ou horrifiant de la peinture pour l’œil ; enfin, il verrouille, referme la vision en fixant le sens (ou en constatant le non-sens !) de l’œuvre.

Ici, l’ascension de la montagne, qui ouvre le paragraphe, établit la profondeur géométrale. Tout à coup, Saint-Preux se trouve environné de visions terrifiantes :

« Tantôt d’immenses roches pendoient en ruines au dessus de ma tête. Tantôt de hautes et bruyantes cascades m’inondoient de leur épais brouilhrd. Tantôt un torrent éternel ouvroit à mes côtés un abîme dont les yeux n’osoient sonder la profondeur. Quelquefois je me perdois dans l’obscurité d’un bois touffu. Quelquefois en sortant d’un gouffre une agréable prairie réjouissoit tout à coup mes regards. » (Suite du précédent.)

Il ne s’agit pas ici de décrire un paysage réel, mais de communiquer un sentiment d’immersion visuelle : les roches bloquent le haut du champ visuel, l’abîme où se précipite le torrent bloque le bas, la vapeur de la cascade bloque le tour. Toute distance s’abolit, toute délinéation, dans le flou du brouillard, devient impossible. La démultiplication des « tantôt », puis des « quelquefois », dissémine les points de vue, fragmente le champ visuel, lui-même dissous dans les gerbes et l’écume de l’eau, puis l’obscurité du bois. L’œil s’affole, l’écriture s’emporte : Saint-Preux accompagné de son guide pouvait-il réellement se perdre « dans l’obscurité d’un bois touffu » ? Ce n’est pas le corps, mais l’esprit qui s’égare, et joue à jouir de son égarement[15]. Il ne s’agit plus de trajet ici : de toutes parts des fragments d’horreur sacrée viennent se coller à l’œil de Saint-Preux. Il n’y a ni objets, ni regard ; seule la sensibilité immédiate de l’œil est sollicitée, submergée. L’effet scopique advient à Saint-Preux comme une vague.

Puis vient la sortie du « gouffre » et, « tout à coup », s’établit la distance d’un « regard »[16]. Le regard ne se pose pas sur du visuel, sur le flou des choses qui sollicitent l’œil. Le regard découpe, ordonne, rationalise. Il permet le retour à une économie du discours :

« Un mélange étonnant de la nature sauvage et de la nature cultivée, montroit par tout la main des hommes, où l’on eut cru qu’ils n’avoient jamais pénétré : à côté d’une caverne on trouvoit des maisons ; on voyoit des pampres secs où l’on n’eut cherché que des ronces, des vignes dans des terres éboulées, d’excellens fruits sur des rochers, et des champs dans des précipices. » (Suite du précédent.)

Le mélange[17] se systématise en opposition rationnelle « de la nature sauvage et de la nature cultivée<[18] » ; et même, si l’on y regarde de plus près, en recouvrement de la nature sauvage par la nature cultivée[19]. Le paysage prend sens ; il permettra de développer, sur lui, un discours économique et politique, d’y projeter catégories et concepts : état de nature, état de société, recouvrement du premier par le second. Ainsi se constitue l’objet du regard, qui ramène les éléments visuels dans la sphère du discours.

L’écran n’est pas un élément du décor, mais, dans ce trajet, le moment d’horrification scopique qui assure le passage de la dimension géométrale de la scène (l’ascension de la montagne) à sa dimension symbolique (l’opposition de la nature sauvage et de la nature cultivée).

L’objet du regard ne produit son effet sublime que comme expression d’une totalité et le système des oppositions permet la condensation non seulement des espaces (nature et culture, montagne et plaine réunies), mais des temps :

« Ce n’étoit pas seulement le travail des hommes qui rendoit ces pays étranges si bizarrement contrastés ; la nature sembloit encore prendre plaisir à s’y mettre en opposition avec elle‑même, tant on la trouvoit différente en un même lieu sous divers aspects. Au levant les fleurs du printems, au midi les fruits de l’automne, au nord les glaces de l’hiver : elle réunissoit toutes les saisons dans le même instant, tous les climats dans le même lieu, des terrains contraires sur le même sol, et formoit l’accord inconnu par tout ailleurs des productions des plaines et de celles des Alpes. » (Suite du précédent.)

Le système d’oppositions constitue l’instant prégnant : le « même instant » rassemble tous les moments de l’année ; le moment unique de la scène condense le déroulement de toutes les saisons, un peu de la même manière que, dans le tableau de Vernet, les différents moments de la baignade étaient condensés en une seule vue[20]. « Le même instant », « le même lieu », « le même sol » cristallisent l’objet scénique, à la fois total et disséminé, constituant un « accord », une unité, et s’organisant comme système de « contrastes », d’« oppositions », comme réunion des « contraires ».

Vers un objet total

L’objet scénique est une concrétion panoptique. Il ne se manifeste plus comme révélation derrière l’écran levé du dispositif ; il rassemble la totalité de l’espace, qui vient se projeter sur la « perspective […] verticale » offerte au regard :

« Ajoutez à tout cela les illusions de l’optique, les pointes des monts différemment éclairées, le clair obscur du soleil et des ombres, et tous les accidens de lumiere qui en résultoient le matin et le soir ; vous aurez quelque idée des scénes continuelles qui ne cesserent d’attirer mon admiration, et qui sembloient m’être offertes en un vrai théatre ; car la perspective des monts étant verticale frape les yeux tout à la fois et bien plus puissamment que celle des plaines qui ne se voit qu’obliquement, en fuyant, et dont chaque objet vous en cache un autre. » (Suite du précédent.)

Par une « illusion de l’optique », la verticalité de la montagne écrase la perspective, identifie le spectacle de la nature à une surface où tout est visible. L’écran se dissout dans la verticalité. Rousseau emploie ici scène au sens latin de « mur de scène[21] » : il décrit le changement à vue des décors au fond du théâtre que délimitent les montagnes. Le devant de la scène demeure vide. Le « moi » vient s’y projeter.

Le « moi » comme temple

La deuxième partie de la lettre XXIII quitte le spectacle de la nature pour revenir à l’introspection :

« J’attribuai durant la premiere journée aux agrémens de cette variété le calme que je sentois renaitre en moi. J’admirois l’empire qu’ont sur nos passions les plus vives les êtres les plus insensibles, et je méprisois la philosophie de ne pouvoir pas même autant sur l’ame qu’une suite d’objets inanimés. Mais cet état paisible ayant duré la nuit et augmenté le lendemain, je ne tardai pas de juger qu’il avoit encore quelque autre cause qui ne m’étoit pas connue. J’arrivai ce jour‑là sur des montagnes les moins élévées, et parcourant ensuite leurs inégalités, sur celles des plus hautes qui étoient à ma portée. Après m’être promené dans les nuages, j’atteignois un séjour plus serain d’où l’on voit, dans la saison le tonnerre et l’orage se former au dessous de soi ; image trop vaine de l’ame du sage, dont l’exemple n’exista jamais, ou n’existe qu’aux mêmes lieux d’où l’on en a tiré l’emblême. » (Suite du précédent.)

La scène du monde devient scène du « moi », qui tend à être identifiée aux templa serena, le séjour serein du sage de la tradition épicurienne. La position au-dessus des zones de turbulence où se forme l’orage, au-dessus de la mer déchaînée, métaphorise chez Lucrèce l’ataraxie du sage[22], ce que Saint-Preux désigne comme « le calme que je sentais renaître en moi », « cet état paisible ».

Pourtant, si la métaphore des templa permet de constituer le « moi » en un dispositif spatialisé, Saint-Preux récuse le modèle épicurien : ce n’est pas « la philosophie », c’est physiquement, « sensiblement », la montagne qui lui apporte la sérénité. La montagne n’est pas ici un « emblème », comme on en trouve dans les recueils d’emblèmes qui sont aussi des recueils de sentences morales. Elle ne se réduit pas à la métaphore d’une ascèse que Saint-Preux se serait imposée : c’est sa présence réelle qui agit sur lui. Le spectacle sublime ne déclenche pas la sublimation.

De la cause à la chose

Au mouvement de la marche, puis du regard, succède alors celui de l’introspection : il s’agit de chercher la cause précise de cette tranquillité retrouvée. Saint-Preux suggère d’abord que « cet état paisible […] avoit encore quelque autre cause qui ne m’étoit pas connue », puis définit « la véritable cause du changement de mon humeur » :

« Ce fut là que je démêlai sensiblement dans la pureté de l’air où je me trouvois, la véritable cause du changement de mon humeur, et du retour de cette paix intérieure que j’avois perdue depuis si longtems. En effet, c’est une impression générale qu’éprouvent tous les hommes, quoiqu’ils ne l’observent pas tous, que sur les hautes montagnes où l’air est pur et subtil, on se sent plus de facilité dans la respiration, plus de légérété dans le corps, plus de sérénité dans l’esprit, les plaisirs y sont moins ardens, les passions plus modérées. » (Suite du précédent.)

Saint-Preux parle d’abord de « la pureté de l’air », c’est-à-dire d’un certain évidement de l’espace qui l’environne. La pureté de l’air confère « plus de légèreté dans le corps », elle allège non seulement le corps, mais l’esprit, modérant « les passions », émoussant les désirs, dont elle ôte « cette pointe aiguë qui les rend douloureux ».

La cause a à voir avec une suppression que le texte maintient dans le vague, mais dont le contexte nous indique l’origine précise : c’est l’éloignement de Julie, dont la figure vient s’inscrire en creux, in absentia, au cœur de la scène. La scène dispose le « moi » en un séjour, un temple pur, c’est-à-dire vide, évidé du désir de Julie. Une dépression s’installe, un défaut de jouissance qui constitue précisément la jouissance.

Sublime inadéquation

Pour cette raison, la comparaison du site et du « moi » est inadéquate : aux « pointes des monts » ne correspondent pas les désirs de Saint-Preux, qui « perdent cette pointe aiguë qui les rend douloureux » :

« Les méditations y prennent je ne sais quel caractere grand et sublime, proportionné aux objets qui nous frappent, je ne sais quelle volupté tranquille qui n’a rien d’acre et de sensuel. Il semble qu’en s’élevant au dessus du séjour des hommes on y laisse tous les sentimens bas et terrestres, et qu’à mesure qu’on approche des régions éthérées l’ame contracte quelque chose de leur inaltérable pureté. On y est grave sans mélancolie, paisible sans indolence, content d’être et de penser : tous les desirs trop vifs s’émoussent ; ils perdent cette pointe aigue qui les rend douloureux, ils ne laissent au fond du cœur qu’une émotion légere et douce, et c’est ainsi qu’un heureux climat fait servir à la félicité de l’homme les passions qui font ailleurs son tourment. Je doute qu’aucune agitation violente, aucune maladie de vapeurs put tenir contre un pareil séjour prolongé, et je suis surpris que des bains de l’air salutaire et bienfaisant des montagnes ne soient pas un des grands rémedes de la médecine et de la morale. » (Suite du précédent.)

Le sentiment du sublime est fondé sur cette inadéquation, sur ce flou[23] : « Les méditations y prennent je ne sais quelcaractère grand et sublime », « je ne sais quelle volupté tranquille » ; « l’âme contracte quelque chose de leur inaltérable pureté » et, plus loin, « le spectacle a je ne sais quoi de magique ».

La cause devient chose. Ce quelque chose de la scène en constitue à la fois le défaut (l’évidement fondamental) et le principe (la cause), la faille (la perte de la pointe) et le moteur (la naissance de la volupté). Il s’inscrit dans la légère discordance, propre au dispositif de la scène sublime, entre la dimension géométrale (les templa serena, les « séjours sereins ») et sa dimension symbolique (les dispositions de l’âme de Saint-Preux). Au trop-plein géométral vient se superposer un défaut symbolique : le sublime met ainsi en œuvre la déconstruction du dispositif scénique, fondé sur la superposition de ces deux dimensions.

Le sonnet de Pétrarque à Colonna : la colonne comme parergon

La référence à Pétrarque participe de ce même travail déconstructif. Rousseau ne cite que très partiellement le sonnet, comme le fait voir immédiatement le défaut de rime au quatrième vers[24] :

Glorïosa columna in cui s’appogia

nostra speranza e’l gran nome latino,

ch’ancor non torse del vero camino

l’ira di Giove per ventosa pioggia,qui non palazzi, non theatro o loggia,

ma’n lor vece un abete, un faggio, un pino,

tra l’erba verde e’l bel monte vicino,

onde si scende poetando et poggia,levan di terra al ciel nostr’intelletto ;

e’l rossigniuol che dolcemente all’ombra

tutte le notti si lamenta et piagne,d’amorosi penseri il cor ne’ngombra :

ma tanto ben sol tronchi, et fai imperfecto,

tu che da noi, signor mio, ti scompagne[25].

Pétrarque dédie à Stefano Colonna l’Ancien ce sonnet X du Canzoniere, après que celui-ci l’avait invité dans sa maison de campagne de Lombez, dans les Pyrénées.

Des vers que Rousseau cite ne subsiste que la substitution du théâtre de la nature au théâtre des hommes, de la scène sublime des montagnes à la scène dramatique, sur laquelle repose la construction de l’ensemble de la lettre XXIII.

Mais le sonnet X dit beaucoup plus que cela : Pétrarque en fait se plaint de l’absence d eson hôte ; à quoi bon être invité dans ces montagnes si l’ami est absent ? Le sonnet joue sur le sens commun de colonna, que Pétrarque transcrit à la latine pour mieux le faire ressortir : columna, la colonne. Colonna est la colonne sur laquelle s’appuie (s’appogia) l’Italie, qui est le palais, le théâtre politique du monde (1er quatrain). Ici, dans les Pyrénées, cette colonne fait défaut, remplacée par les colonnes naturelles que forment les arbres (un abete, un faggio, un pino), qui s’élèvent jusqu’au toit du monde, el bel monte vicino (2e quatrain). Mais ce bien (tanto ben) n’est rien en l’absence de Colonna (tercets). Le sonnet établit ainsi une circulation de Colonna, le héras glorieux, aux colonnes naturelles qui, loin de lui, entourent les templa serena de la montagne, pour revenir à l’homme Colonna, non plus la personne publique, mais l’ami qui nous délaisse (tu che da noi ti scompagne).

Ce dispositif organise la sublimation à partir du motif de la colonne, le parergon[26] de la scène : la colonne vient en plus de la montagne et en supplément de l’ami absent. Elle décore, elle orne, elle encadre l’espace scénique et elle signifie le manque qui l’habite, l’absence dont le chant du rossignol constitue le symptôme, le « quelque chose ».

L’absence de Colonna métaphorise pour Saint-Preux l’absence de Julie. L’inadéquation du théâtre politique, habité par Colonna, et du théâtre naturel, que Colonna a déserté, prépare, avec d’autre catégories, le dispositif de la lettre XXIII, où Saint-Preux souligne la différence de la scène du « moi » et de la scène du monde.

Mais la plainte, les reproches de Pétrarque à Colonna, ne sont pas répercutés par Saint-Preux à Julie. Rousseau conserve mais dissimule la structure rhétorique constitutive du paysage-état d’âme. L’efficacité rhétorique du texte n’est plus assurée : Pétrarque prétend monter et descendre la montagne poetando, en poésie. La montagne est un objet poétique avant d’être un espace naturel. Le chant du rossignol, qui anticipe la plainte du poète, doit faire revenir l’absent ; la parole de Saint-Preux demeure détachée du réel : elle circonscrit le « moi » autour du vide de l’Autre. Les derniers mots de la lettre XXIII portent ainsi cette conclusion désabusée : « j’étais heureux dans mes chimères : mon bonheur fuit avec elles ; que vais-je être en réalité ? » (P. 84.)

Un décalage s’instaure donc, dans le texte, entre le dispositif scénique, qui appelle Julie, et le discours sur l’ataraxie, sur la « situation délicieuse », qui fait l’économie de Julie.

« Supposez les impressions réunies de ce que je viens de vous décrire, et vous aurez quelque idée de la situation délicieuse où je me trouvois. Imaginez la variété, la grandeur, la beauté de mille étonnans spectacles ; le plaisir de ne voir autour de soi que des objets tout nouveaux, des oiseaux étranges, des plantes bizarres et inconnues, d’observer en quelque sorte une autre nature, et de se trouver dans un nouveau monde. Tout cela fait aux yeux un mélange inexprimable dont le charme augmente encore par la subtilité de l’air qui rend les couleurs plus vives, les traits plus marqués, rapproche tous les points de vue ; les distances paroissant moindres que dans les plaines, où l’épaisseur de l’air couvre la terre d’un voile, l’horison présente aux yeux plus d’objets qu’il semble n’en pouvoir contenir : enfin, le spectacle a je ne sais quoi de magique, de surnaturel qui ravit l’esprit et les sens ; on oublie tout, on s’oublie soi‑même, on ne sait plus où l’on est. » (II, 79 ; suit la citation de Pétrarque.)

L’écriture révèle derrière la scène amoureuse déçue l’en deçà sublime d’une scène imaginaire réussie. Cette lettre du voyage dans le Valais doit en effet être mise en relation avec la scène du premier baiser, qui s’est conclue par la séparation des amants. Le transport amoureux du premier baiser constitue précisément cet excès de volupté, cette pointe du désir que la lettre XXIII vient retrancher.

L’état de nature est l’autre scène

« Une autre nature », « un nouveau monde » se révèlent alors derrière l’ancien espace scénique marqué par la corruption du désir et la souffrance amoureuse. L’aboutissement de la scène sublime, son enjeu, consiste dans ce dévoilement du monde, cette levée de l’écran qui, abolissant la coupure sémiotique, anesthésie le désir[27]. Saint-Preux oppose en effet le « voile » d’air épais qui recouvre les plaines à « la subtilité de l’air » qui, en montagne, révèle les choses. Alors que la vision en plaine demeure fragmentaire, elle est totale en montagne : « l’horizon présente aux yeux plus d’objets qu’il semble n’en pouvoir contenir ». Or le plaisir de cette vision sans écran relève d’une expérience de la dimension scopique du regard : il n’y a plus ni distance (« on ne sait plus où l’on est »), ni point de vue (« la subtilité de l’air […] rapproche tous les points de vue »). Si, une fois encore, la vision déclenche la symbolisation, si l’expérience du plaisir scopique (le « mélange inexprimable » pour les yeux) s’accomplit dans le discours, qui met à distance l’image en lui conférant une signification, il ne s’agit plus, comme au début de la lettre, de vanter le recouvrement de la nature par la culture (qui instaurait l’écran), mais tout au contraire de prôner la société naturelle, l’état de nature où vivent les habitants du haut-Valais, par opposition avec la société marchande, ouverte à la corruption, qui régit le bas-Valais.

Dans cette troisième partie de la lettre, consacrée aux « mœurs » des habitants, Rousseau revient ainsi à l’un des thèmes philosophiques centraux des deux Discours : le commerce, la circulation de l’argent, qui sont à l’origine de l’accumulation des richesses et du luxe, corrompent les mœurs, développent les inégalités et plongent les hommes dans l’esclavage. Le haut-Valais, qui vit à l’écart de ce commerce, s’est préservé de cette corruption. Implicitement, par la disposition même de sa lettre, Rousseau suggère ici une correspondance entre le transport de Saint-Preux (ordonné d’abord par le cheminement géométral du voyage, puis par le saisissement scopique face aux montagnes, enfin par la sublimation dans le discours, qui donne un sens économique et politique au spectacle) et l’ordonnancement métaphysique de la société, l’état de société venant recouvrir un état de nature qui constitue, moins qu’une origine historique incertaine, le socle fondamental que l’accumulation des richesses a corrompu et rendu méconnaissable[28].

L’ascension dans les montagnes est une régression vers l’état de nature ; le franchissement de l’écran scopique signifie l’abolition, ou tout du moins la suspension du contrat social. Le guide « mercenaire » de Saint-Preux devient son ami, l’argent cesse d’avoir cours, l’hospitalité ne s’accompagne d’aucune contrainte, d’aucun cérémonial sinon celui du banquet, où le vin permet de régresser avec bonheur en deçà de la raison : « ne pouvant payer de ma bourse, je le payais de ma raison » (p. 81).

III. Le retour du féminin

Vient alors la quatrième et dernière partie de la lettre, consacrée aux femmes : les femmes sont le parergon de la société valaisanne, à la fois son ornement merveilleux et son défaut choquant. Leur évocation va permettre à Saint-Preux de réintroduire Julie dans le dispositif de la scène :

« Un autre usage qui ne me gênoit guéres moins, c’étoit de voir, même chez des magistrats, la femme et les filles de la maison, debout derriere ma chaise, servir à table comme des domestiques. La galanterie françoise se seroit d’autant plus tourmentée à réparer cette incongruité qu’avec la figure des Valaisanes, des servantes mêmes rendroient leurs services embarrassans. Vous pouvez m’en croire, elles sont jolies puisqu’elles m’ont paru l’être. Des yeux accoutumés à vous voir sont difficiles en beauté.

Pour moi qui respecte encore plus les usages des pays où je vis que ceux de la galanterie je recevois leur service en silence, avec autant de gravité que D. Quichote chez la Duchesse. J’opposois quelquefois en souriant les grandes barbes et l’air grossier des convives au teint éblouïssant de ces jeunes beautés timides, qu’un mot faisoit rougir, et ne rendoit que plus agréables. Mais je fus un peu choqué de l’enorme ampleur de leur gorge qui n’a dans sa blancheur éblouissante qu’un des avantages du modele que j’osois lui comparer ; modele unique et voilé dont les contours furtivement observés me peignent ceux de cette coupe célébre à qui le plus beau sein du monde servit de moule. » (II 82.)

Les jeunes filles ne sont pas à leur place dans ces banquets où règne la simplicité et l’innocence des mœurs primitives : non seulement elles servent « comme des domestiques » dans une société où semble régner en toutes choses l’égalité naturelle, mais elles exhibent des poitrines choquantes dans un monde où l’attrait du vice n’a pas cours. La femme dit, au sein du tableau de l’égalité naturelle, l’inégalité sociale et la différence sexuelle. Elle porte le « quelque chose » qui achoppe au tableau et cristallise le regard. Ce trop-plein de poitrine constitue, dans la scène du Valais, le supplément[29], le hors-scène qui renvoie au manque essentiel, à l’absence de Julie. La blancheur éblouissante du sein découvert est immédiatement rapportée au « modèle que j’osais lui comparer », le sein voilé de Julie, que Saint-Preux n’a jamais vu découvert. La chair ample, c’est-à-dire sans forme, des seins exhibés renvoie à la forme sans chair que constitue, pour Saint-Preux, le sein voilé de son amie. Un jeu s’établit alors du corps absenté à l’empreinte qu’il imprime au vêtement, jeu que vient redoubler l’allusion à l’anecdote de Pline, selon laquelle une coupe, dans un temple de Lindos, aurait été moulée sur le sein d’Hélène[30].

La vue comme toucher : déconstruction de l’écran classique

Le travail de l’écriture renverse les données primitives de la scène : Saint-Preux voit les gorges des jeunes filles, tandis que la poitrine de Julie lui est doublement refusée, par l’éloignement comme par la pudeur avec laquelle elle s’habille. Mais c’est la gorge de Julie que voit (ou que boit ?) Saint-Preux, tandis que l’absence est reportée sur le vêtement. La dynamique de la scène suscite ce renversement, qui ramène la chose absente au cœur incandescent de la représentation :

« Ne soyez pas surprise de me trouver si savant sur des misteres que vous cachez si bien : je le suis en dépit de vous ; un sens en peut quelquefois instruire un autre : malgré la plus jalouse vigilance, il échape à l’ajustement le mieux concerté quelques legers interstices, par lesquels la vue opere l’effet du toucher. L’œil avide et téméraire s’insinue impunément sous les fleurs d’un bouquet ; il erre sous la chenille et la gaze, et fait sentir à la main la resistance élastique qu’elle n’oseroit éprouver. » (Suite du précédent.)

L’interdit du toucher est suppléé par la vue : « la vue opère l’effet du toucher ». L’œil est un doigt qui s’insinue sous le vêtement jusqu’à la chair ; l’œil donne à la main la sensation du toucher, de la « résistance élastique » que lui oppose la chair. Le vêtement, le moule, la forme, ne sont plus les écrans-coupures qui interceptent le regard et découpent l’espace restreint de la seine. Enveloppes sensibles, vecteurs de communication, ils précipitent le sujet dans le transport, c’est-à-dire dans l’ignition[31] scénique qui abolit la frontière du sujet à l’objet, du dedans au dehors.

L’écran sensible du vêtement constitue désormais le préliminaire obligé à la jouissance amoureuse. Le vêtement devient l’instrument par quoi la vue bascule en toucher, par quoi l’effraction du regard se précipite en pénétration charnelle. Saint-Preux cite alors les vers du Tasse décrivant l’apparition d’Armide au camp des Croisés, montrant ses seins sous le voile de son vêtement[32]. Mais il coupe le début de la strophe, dont le Mostra inaugural dit l’exhibition triomphale de la chair, ainsi que la fin, qui décrit le Penser amoureux, l’amoroso pensier, s’insinuant sous le vêtement. Seul subsiste le dispositif d’écran, cette découpe que scande la répétition de Parte, une partie apparaît, une partie est recouverte.

Fétichisme du vêtement et absentement de l’objet

Ainsi tronquée, la citation est décalée par rapport à la lettre XXIII, comme l’était celle de Pétrarque : c’est la monstration des seins nus des jeunes Valaisanes, c’est le désir de toucher l’intérieur du vêtement qui ont motivé le rapprochement avec le Tasse. La tradition de l’écran classique vient ici légitimer une autre pratique, un autre dispositif, fondé sur l’écran-sensible, l’écran-enveloppe. Ce dispositif trouve son accomplissement à la lettre LIV, lorsque, juste avant de consommer son amour avec Julie, Saint-Preux écrit seul dans le cabinet de toilette de sa bien-aimée, dont il caresse les vêtements :

« Toutes les parties de ton habillement éparses présentent à mon ardente imagination celles de toi-même qu’elles recellent. Cette coeffure légere que parent de grands cheveux blonds qu’elle feint de couvrir : Cet heureux fichu contre lequel une fois au moins je n’aurai point à murmurer ; ce deshabillé élégant et simple qui marque si bien le goût de celle qui le porte ; ces mules si mignonnes qu’un pied souple remplit sans peine ; ce corps si délié qui touche et embrasse… quelle taille enchanteresse… au devant deux legers contours… ô spectacle de volupté… la baleine a cédé à la force de l’impression… empreintes délicieuses, que je vous baise mille fois ! Dieux ! Dieux ! que sera-ce quand… Ah, je crois déja sentir ce tendre cœur battre sous une heureuse main ! Julie ! ma charmante Julie ! Je te vois, je te sens par tout, je te respire avec l’air que tu as respiré ; tu penetres toute ma substance ; que ton séjour est brulant et douloureux pour moi ! » (II 147.)

Cette scène fétichiste vient suppléer la scène d’amour proprement dite qui doit la suivre. Le stratagème littéraire a ses raisons : Saint-Preux ne peut écrire à Julie pendant qu’il consomme avec elle le fruit défendu ! Mais au-delà des contraintes de genre et de vraisemblance, ce détour fétichiste traduit une mutation sémiologique fondamentale. Au moment où la scène se généralise et devient le principe structurant de l’écriture romanesque, « quelque chose » en elle s’évide, le point culminant de la jouissance vers quoi elle transporte est absenté, supprimé. Il faut que Julie soit absente pour que la scène sublime de jouissance avec Julie s’accomplisse. Devenu enveloppe, l’écran précipite la scène dans une dynamique fétichiste, pour laquelle l’objet ne tient son prestige que de ce que, sans cesse, il se dérobe.

La bosse, envers abject de la chose

L’enveloppe délimite un espace vide, espace de hantise où le sublime peut à tout instant se retourner en abjection[33], où la jouissance peut devenir expérience de la mort[34]. C’est ainsi que l’excès éblouissant des poitrines blanches se retourne en défaut dans le dos :

« Je remarquai aussi un grand défaut dans l’habillement des Valaisanes : c’est d’avoir des corps‑de‑robbe si élevés par derriere qu’elles en paroissent bossues ; cela fait un effet singulier avec leurs petites coeffures noires et le reste de leur ajustement, qui ne manque au surplus ni de simplicité ni d’élégance. Je vous porte un habit complet à la Valaisane, et j’espére qu’il vous ira bien ; il a été pris sur la plus jolie taille du pays. » (II 82. Suit la citation du Tasse.)

L’enchaînement ne manque pas de piquant : c’est juste au moment où Saint-Preux remarque le défaut de ces robes qui rendent les jeunes filles bossues qu’il en revêt imaginairement Julie. L’appropriation de l’aimée absente passe par l’expérience de l’abject.

Imprégnation féminine du lieu

A cette circulation des objets qui se substitue à la communion des êtres, absents l’un pour l’autre, il faut opposer l’identification de Julie aux lieux, qui reprend quant à elle le dispositif pré-scénique du roman allégorique médiéval : la possession de la femme aimée est figurée par l’accès au Lieu[35]. Encore ne s’agit-il plus ici d’accès, mais de parcours, d’habitation :

« Tandis que je parcourois avec extase ces lieux si peu connus et si dignes d’être admirés, que faisiez‑vous cependant, ma Julie ? étiez‑vous oubliée de votre ami ? Julie oubliée ? Ne m’oublierois‑je pas plutôt moi-même, et que pourrois‑je être un moment seul, moi qui ne suis plus rien que par vous ? Je n’ai jamais mieux remarqué avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune selon l’état de mon ame. Quand je suis triste, elle se réfugie auprès de la votre, et cherche des consolations aux lieux où vous êtes ; c’est ce que j’éprouvois en vous quitant. Quand j’ai du plaisir, je n’en saurois jouir seul, et pour le partager avec vous, je vous appelle alors où je suis. » (Suite du précédent.)

Le parcours de Saint-Preux consiste à occuper l’espace par la pensée de Julie : « moi qui ne suis rien que par vous », dit-il, répétant ce qui constituait le point de départ de la lettre XXIII, l’identification de « mon âme » à « votre bien ». Entre « ces lieux si peu connus et si dignes d’être admirés » (les montagnes du Valais) et les « lieux où vous êtes » (le domaine de Vevey), Saint-Preux se constitue lui-même comme le medium, le vecteur d’une circulation imaginaire. Il se soustrait imaginairement à la scène pour y inscrire Julie.

Le lieu va dès lors servir de supplément à la femme aimée, de la même façon que le vêtement suppléait le corps absent :

« Voila ce qui m’est arrivé durant toute cette course où la diversité des objets me rappellant sans cesse en moi-même, je vous conduisois par tout avec moi. Je ne faisois pas un pas que nous ne le fissions ensemble. Je n’admirois pas une vue sans me hâter de vous la montrer. Tous les arbres que je rencontrois vous prêtoient leur ombre, tous les gazons vous servoient de siége. Tantôt assis à vos côtés, je vous aidois à parcourir des yeux les objets ; tantôt à vos genoux j’en contemplois un plus digne des regards d’un homme sensible. » (Suite du précédent.)

La logique du supplément permet d’abolir l’écran scénique. Durant le temps de la rêverie, une proximité, une continuité intime s’établit de Julie à Saint-Preux, de Saint-Preux au paysage du Valais. Le spectacle sublime, « la diversité des objets », rappellent Saint-Preux en lui-même, précipitent le mouvement d’introspection, et plus généralement l’intériorisation du monde dans le « moi ». Mais ce retour sur soi constitue en même temps une dépersonnalisation[36] : Saint-Preux est et n’est que celui qui « conduisait » Julie, le vecteur de cette installation de l’absente dans le paysage. Les « objets me rappelant sans cesse en moi-même » font écho, à la phrase précédente, à l’appel de Saint-Preux : « je vous appelle alors où je suis ». Entrer en soi-même participe du même mouvement qu’installer Julie en soi. Le parcours des objets par le regard dissout le regard de Saint-Preux dans celui de Julie, s’abîme dans la contemplation, depuis les genoux de Julie où il repose imaginairement la tête, d’un objet « plus digne des regards d’un homme sensible », c’est-à-dire de Julie elle-même.

Locus amœnus

Rousseau retrouve ici la position de Renaud sur les genoux d’Armide au chant XVI de la Jérusalem délivrée[37]. Le paysage se change alors en décor de pastorale, où jouer la scène heureuse du plaisir épicurien, que l’on consomme à l’écart, dans la remota parte du Tasse ou le locus amœnus des Odes d’Horace :

« Rencontrois‑je un pas difficile ? je vous le voyois franchir avec la légereté d’un fan qui bondit après sa mere. Faloit‑il traverser un torrent ? j’osois presser dans mes bras une si douce charge ; je passois le torrent lentement, avec délices, et voyois à regret le chemin que j’allois atteindre. Tout me rappelloit à vous dans ce séjour paisible ; et les touchans attraits de la nature, et l’inaltérable pureté de l’air, et les mœurs simples des habitans, et leur sagesse égale et sûre, et l’aimable pudeur du sexe, et ses innocentes graces, et tout ce qui frapoit agréablement mes yeux et rnon cœur leur peignoit celle qu’ils cherchent. »

Le trajet de la promenade, qui habite le lieu et l’imprègne de l’absente, se ralentit peu à peu, arrêté par le « pas » du torrent. Le « pas » n’est ni un obstacle, ni un parcours ; il indique un changement de régime dans le texte. La lettre, qui arrive à sa fin, fixe la scène, immobilise le transport dans le tableau du « séjour paisible », identifié au portrait de Julie.

L’espace se circonscrit donc, mais le temps, lui aussi s’arrête :

« O ma Julie ! disois‑je avec attendrissement, que ne puis‑je coûler mes jours avec toi dans ces lieux ignorés, heureux de notre bonheur et non du regard des hommes ! Que ne puis‑je ici rassembler toute mon ame en toi seule, et devenir à mon tour l’univers pour toi ! Charmes adorés, vous jouiriez alors des hommages qui vous sont dûs ! Délices de l’amour, c’est alors que nos cœurs vous savoureroient sans cesse ! Une longue et douce ivresse nous laisseroit ignorer le cours des ans : et quand enfin l’âge auroit calmé nos prémiers feux, l’habitude de penser et sentir ensemble feroit succéder à leurs transports une amitié non moins tendre. Tous les sentimens honnêtes nourris dans la jeunesse avec ceux de l’amour en rempliroient un jour le vuide immense ; nous pratiquerions au sein de cet heureux peuple, et à son exemple, tous les devoirs de l’humanité : sans cesse nous nous unirions pour bien faire, et nous ne mourrions point sans avoir vecu. »

La scène pastorale sublimement projetée permet d’« ignorer le cours des ans », ou plus exactement de « rassembler » dans une seule vue le déroulement de toute une vie. La pratique des « sentiments honnêtes » et des « devoirs de l’humanité » (l’honestum et les officia d’un Cicéron ou d’un Sénèque) permettra de remplir « le vide immense » que laissera l’extinction des feux de l’amour… Etrange évocation, qui place au cœur du tableau le vide d’une impuissance à venir, alors que rien n’a encore même été consommé ! C’est dire si ce vide central, que le sentiment du sublime s’efforce de combler, est consubstantiel au dispositif de la scène rousseauiste.

IV. La promenade sur le lac

Quoique elle ne s’organise pas à proprement parler en une scène de roman, la lettre sur le Valais prépare l’une des scènes les plus dramatiques de La Nouvelle Héloïse, la scène de la noyade manquée lors de la promenade sur le lac à la fin de la quatrième partie, qui reprend les mêmes dispositifs spatiaux.

Le point de départ de cette lettre XVIII, que Saint-Preux adresse à milord Edouard, est la constatation d’un manque, d’un défaut.

« Il y a trois jours que le desœuvrement où l’absence de son mari nous laisse et la beauté de la soirée nous firent projetter une de ces promenades pour le lendemain. » (II 514.)

M. de Wolmar est parti, laissant seuls Saint-Preux et Julie. A l’absence s’ajoute le désœuvrement : la scène a pour point de départ un blocage de la narration. Sur le plan structural, et bien que les choses ne soient jamais présentées de cette façon, l’agon ne peut avoir lieu en l’absence du rival. La promenade supplée l’absence et le défaut d’action.

La promenade comme dispositif

Le mot reviendra trois fois dans la lettre. Il s’agit d’abord de dégager les personnages d’une situation bloquée ; après la traversée du lac, il est impossible de revenir : « l’eau continuant d’être forte, et le bateau ayant besoin de racomoder, je proposai un tour de promenade » (p. 517). Mais « j’avois mes vues », dit Saint-Preux, qui révèle bientôt le « motif secret » de cette promenade :

« L’occasion de visiter ce lieu si chéri, dans une saison plus agréable et avec celle dont l’image l’habitoit jadis avec moi, fut le motif secret de ma promenade. » (P. 517.)

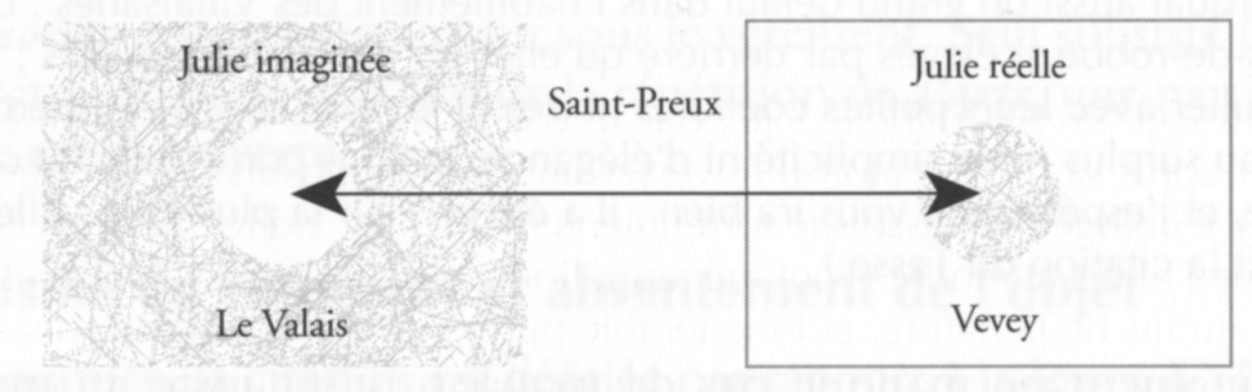

En donnant l’impression d’une fuite en avant, la promenade fait en fait retour en arrière ; elle ramène Julie à l’endroit où Saint-Preux, séparé d’elle, écrivait et recevait son courrier amoureux. La promenade conjoint un espace marqué par l’absence de Julie, ces hauteurs de Meillerie où Saint-Preux souffrait autrefois de la solitude, et un espace imaginaire, impossible, où Julie est présente. La promenade opère la superposition d’un espace réel, mais vide, et de son sublime supplément, Julie qu’aucun espace ne peut circonscrire (voir fig. 4).

La promenade ne matérialise pas seulement le déplacement géométral auquel vient se superposer le transport symbolique. Elle porte l’indétermination constitutive de la scène. Lorsque Julie et Saint Preux rentrent au port, « elle voulut rester seule, et je continuai de me promener sans trop savoir où j’allois » (p. 520) : la promenade n’est pas une action, mais une activité. Elle dissémine l’action dans la rêverie, déconstruisant ainsi radicalement l’instant prégnant, qui chez Diderot, malgré le glissement vers l’écran sensible, continue de cadrer la scène. Il n’y a plus une promenade, mais une série de promenades qui, dans le mouvement unifiant de la rêverie, viennent se superposer : « Je commençai par me rappeller une promenade semblable faite autrefois avec elle durant le charme de nos premieres amours. » (Ibid.)

La culture comme parergon

Ce n’est plus seulement Meillerie sans Julie et Meillerie avec Julie que la scène vient conjoindre ; c’est toute l’histoire de cette longue familiarité avec Julie qui se condense dans le transport de la promenade, pour venir se résumer dans les vers du Demofoonte de Métastase, qui venait d’être créé à Dresde en 1758 avec la musique de Hasse, mais qu’une longue carrière musicale avait déjà rendu célèbre dans toute l’Europe : le Demofoonte avait été joué en 1733 sur une musique de Caldara à Vienne, en 1735 sur une musique de Sarro, Mancini et Leo à Naples, en 1743 sur une musique de Glück à Milan et de Jommelli à Padoue[38], en 1746 sur une musique de Graun à Berlin, en 1749 sur une musique de Galuppi à Madrid[39] :

E tanta fede, e sì dolci memorie.

E si lungo costume[40] !

Le dédoublement scénique ne superpose pas seulement les scènes vécues, les souvenirs les uns aux autres ; il relie la scène vivante à un monument de la culture qui tient lieu de parergon, habille le texte, mais aussi vient suppléer, en son cœur, un défaut essentiel : nous avons vu, dans la lettre sur le Valais, comment, Lucrèce, le Tasse et surtout Pétrarque étaient convoqués. De la même façon, dans Les Confessions, la scène de l’installation à l’Ermitage (livre IX ; I 403) grâce aux bons soins de Mme d’Epinay, ne superpose pas seulement la première visite, fortuite, au pavillon à demi ruiné, puis la seconde, où Mme d’Épinay offre à Jean-Jacques la même demeure, qu’elle a fait réparer en secret (livre VIII ; I 395-396), mais aussi l’évocation d’Horace, dont l’ode à Mécène, Hoc erat in votis, raconte le don similaire que son puissant protecteur avait fait au poète latin (livre VI ; I 225).

Ainsi décorée par la culture, la scène devient d’emblée un objet multiple, mais aussi un objet déviant : les grands héros qui peuplent le textes font défaut dans la scène rousseauiste, marquée par la présence diffuse du féminin et le ratage de l’action, qui se dissémine en activité.

Le début de la lettre XVII est à ce titre caractéristique : Julie empêche Saint-Preux de chasser les oiseaux, puis fait remettre à l’eau les poissons pêchés. Le motif de la chasse manquée est un véritable topos de la scène romanesque : nous avons vu au chapitre III quel rôle il jouait, aussi bien au début de La Princesse de Montpensier que comme point de départ de la scène de l’aveu dans La Princesse de Clèves (p. 112 et note 12). Mais il ne s’agit ici ni de rouerie, ni de hasard : c’est le statut même du héros, dont la chasse aux animaux doit s’accomplir en chasse à la Dame, qui est remis en question.

Système d’oppositions

En l’absence d’un affrontement agonistique que l’absence de M. de Wolmar et l’interdiction de la chasse ont rendu impossible, le paysage prend le relais de la performance pour constituer la scène. On retrouve, dans la description du site qui se déploie aux yeux des promeneurs depuis la barque traversant le lac de Genève, le système d’oppositions qui structurait déjà la lettre sur le Valais. Saint-Preux oppose d’abord les « eaux bourbeuses » du Rhône, venu de France, au « cristal azuré du lac ». Il reviendra sur cette transparence de l’eau, au moment de décrire, dans sa retraite au-dessus de Meillerie, les ruisseaux qui « rouloient sur la verdure en filets de cristal » (p. 518).

Cette opposition purement géométrale du cristallin et du bourbeux, est celle de la transparence et de l’obstacle, pour reprendre l’expression de Jean Starobinski. La scène est le lieu de la transparence, où sont levés tous les écrans. Cette opposition est aussitôt politisée : depuis le milieu du lac, Saint-Preux peut opposer le pays de Vaud, où le gouvernement républicain perpétue l’âge d’or, où la terre semble donner d’elle-même ses fruits, et le Chablais, où le gouvernement despotique suscite la ruine et la désolation. Les deux tableaux sont disposés à la manière de ces peintures allégoriques du bon et du mauvais gouvernement, comme on peut les voir par exemple sur les murs du palais communal de Sienne. Au « spectacle de liberté » s’oppose le « spectacle de misere », à l’état de nature – l’état de société, corrompu par l’écran d’un contrat social inégalitaire.

Dans le premier tableau (« les riches et charmantes rives du pays de Vaud […] forment un tableau ravissant[41] »), la profusion agricole établit un continuum de la terre aux peuples : « la terre ouvre son sein fertile ». En face, « les tristes mazures, la bruyere et les ronces […] couvrent une terre a demi-déserte » : dès lors que « l’avide publicain » s’interpose entre la terre et le peuple, la terre n’est plus ouverte, mais couverte. L’opposition politique des deux systèmes de gouvernement est aussi opposition sémiologique entre deux scènes du monde, entre l’écran-coupure et l’écran sensible.

Cette opposition est transposée une deuxième fois, lorsque, après avoir traversé le lac, Saint-Preux montre à Julie les « monuments des anciennes amours » : il oppose alors le paysage actuel, verdoyant, à son aspect désolé, lorsque, en hiver, l’amant solitaire le hantait misérablement. L’opposition devient alors imaginaire, après avoir établi la dimension géométrale, puis symbolique du dispositif.

L’ignition scénique[42]

Il y a un danger « à parcourir ainsi des yeux les côtes voisines ». La déconstruction du dispositif scénique classique est aussi la déconstruction de la phénoménologie classique du regard : entre la dimension géométrale de la vue, qui établit la profondeur du paysage, et sa dimension symbolique, qui détermine le sens de ce qui est regardé, la dimension scopique ouvre une béance de plus en plus inquiétante, qui finit par envahir l’espace tout entier de la représentation. C’est le moment de la tempête.

Le paysage qui environne les promeneurs se précipite sur eux : la barque dérive « le long d’une file de rochers escarpés où l’on ne trouve plus d’azile » (p. 516). Il n’est plus de lieu pour la scène. Toute distance s’abolit, et dans le même temps la différenciation des personnes s’estompe. Le « nous » envahit le texte :

« Nous nous mimes tous aux rames, et presque au même instant j’eus la douleur de voir Julie saisie du mal de cœur, foible et défaillante au bord du bateau. Heureusement elle étoit faite à l’eau et cet état ne dura pas. Cependant nos efforts croissoient avec le danger ; le soleil, la fatigue et la sueur nous mirent tous hors d’haleine et dans un épuisement excessif. C’est alors que retrouvant tout son courage Julie animoit le notre par ses caresses compatissantes ; elle nous essuyoit indistinctement à tous le visage, et mêlant dans un vase du vin avec de l’eau de peur d’ivresse, elle en offroit alternativement aux plus épuisés. Non, jamais votre adorable amie ne brilla d’un si vif éclat que dans ce moment où la chaleur et l’agitation avoient animé son teint d’un plus grand feu, et ce qui ajoutoit le plus à ses charmes étoit qu’on voyoit si bien à son air attendri que tous ses soins venoient moins de frayeur pour elle que de compassion pour nous. Un instant seulement deux planches s’étant entre‑ouvertes dans un choc qui nous inonda tous, elle crut le bateau brisé et dans une exclamation de cette tendre mere j’entendis distinctement ces mots : O mes enfans, faut‑il ne vous voir plus ? Pour moi dont l’imagination va toujours plus loin que le mal, quoique je connusse au vrai l’état du péril, je croyois voir de moment en moment le bateau englouti, cette beauté si touchante se débattre au milieu des flots, et la pâleur de la mort ternir les roses de son visage. » (Pp. 516-517.)

Saint-Preux se fond dans la collectivité des bâteliers dont Julie essuye les visages « indistinctement ». Les caresses, le geste du linge unissant toutes les figures en un contact unique, le vin circulant de bouche en bouche établissent le continuum sensible qui cristallise la scène non comme circonscription d’un dedans coupé d’un dehors, mais comme chaîne humaine, comme communauté unie dans un même effort, face auquel aucune extériorité n’est représentée : il n’y a pas de paysage de tempête, il n’y a rien en dehors du bateau.

La déconstruction de l’action en activité permet de passer du haut fait singulier à l’effort collectif[43]. La communauté constitue l’espace de la scène : le jeu différentiel qui règle le dispositif n’est plus le jeu d’un espace restreint contre un espace vague, mais, au sein de l’espace sensible, la relation qui s’établit avec Julie, véritable principe féminin de l’action collective. Julie est à la fois l’absente, celle qui défaille au début de la tempête, et l’initiatrice, qui « retrouvant tout son courage […] animoit le notre par ses caresses compatissantes ».

L’institution symbolique de l’agon, qui a été défaite au début de la lettre XVII, est ainsi suppléée par le principe symbolique qu’incarne Julie. La scène est le moment de cette prise de relais, moment éblouissant où le regard s’abolit dans l’ignition : au début du paragraphe, Saint-Preux eut « la douleur de voir Julie saisie du mal de cœur » ; à la fin, « je croyois voir de moment en moment le bateau englouti, cette beauté si touchante se débattre au milieu des flots ». La vision est la même, de Julie défaillante, et de Julie s’abîmant dans l’eau, vision limite, à la limite du tableau sublime et de l’horreur de cauchemar. Entre les deux, au moment même où l’eau menace de submerger les passagers de la barque, il n’y a que du feu : le « vif éclat » de Julie devient même « grand feu ». La vision s’est faite éblouissement : c’est le moment de la fascination scopique, toujours menacée d’un retournement en horreur tragique.

L’ignition scénique est un processus. La scène n’est plus centrée sur un moment unique, même si, très savamment, le texte en donne l’illusion. Rousseau parle de « ce moment où la chaleur et l’agitation avoient animé son teint », puis d’« un instant », qui n’est pas le même en fait, où la barque reçoit un choc ; enfin Saint-Preux croit « voir de moment en moment le bateau englouti ». L’insistance sur le moment, qui donne l’illusion d’un instant prégnant concentrant toute l’intensité dramatique, recouvre une dissémination du moment en mouvement vers autre chose, vers la seconde scène où Saint-Preux montre à Julie les monuments des anciennes amours, puis vers la troisième, au retour de bateau, où lui prend l’« horrible tentation » (p. 521) de précipiter son amie dans l’eau.

Les monuments des anciennes amours : la nouvelle théâtralité

Julie et Saint-Preux sont donc contraints par la tempête à accoster de l’autre côté du lac de Genève, à Meillerie, où Saint-Preux avait établi ses quartiers lorsque, exilé de chez Julie avant son mariage avec M. de Wolmar, il ne pouvait la rencontrer qu’en cachette[44].

Figure 5 : Les monuments des anciennes amours, huitième estampe gravée par Chossard d’après le dessin de Gravelot. Photo Bnf Imprimés Z 36125, éd. Duchesne, Neufchâtel, Paris, 4 vol. in-8° (?), 1764. Les estampes furent publiées d’abord séparément en un recueil chez Duchesne en mars 1761. Saint-Preux, selon le programme rédigé par Rousseau, montre « des caractères gravés sur les rochers des environs ». Gravelot a nettement opposé d’une part l’espace de la scène théâtrale bordée de précipices, l’ « esplanade » où se trouvent Julie et Saint-Preux (dans le roman, Rousseau parle de « réduit »), d’autre part l’espace sublime de la montagne, désigné par le geste de Saint-Preux. Ce geste ordonne un parcours du regard, destiné à pénétrer à l’intérieur du V formé par les rochers. On retrouve donc le même type de contournement que dans le tableau de Vernet. Au fond, les « côtes du pays de Vaud » ouvrent un autre parcours possible pour le regard. Gravelot a respecté les indications de Rousseau, mais a intégré cette ordonnance moderne de l’image dans un dispositif plus classique : Julie est encadrée par le paysage riant et clair, tandis que Saint-Preux est encadré par les sombres rochers. La frontière du clair et du foncé, qui coupe en deux verticalement l’image, constitue l’écran qui interdit à Saint-Preux d’approcher Julie. Cet écran est cependant débordé par le chapeau et la main du jeune homme.

Figure 6 : Illustration de la même lettre XVII par Moreau le jeune, gravée par Le Mire pour l’édition de 1774. Photo Bnf Rés. Z 1357, t. II, p. 46. Cette fois c’est la première scène, la tempête sur le lac, qui est choisie, précisément au moment où « deux planches s’étant entre-ouvertes dans un choc qui nous inonda tous, [Julie] crut le bateau brisé ». Très dramatique, l’image enserre le visage clair de Julie défaillante entre les deux barres parallèles formées par les rames d’une part, le dos de Saint-Preux et le rocher que heurte la barque d’autre part. L’image ne cherche pas à mettre en espace la scène, mais à montrer, dans un écran, la vérité sublime du personnage, ici la beauté défaillante de Julie. Ce type d’iconographie préfigure l’illustration du XIXe siècle, qui souvent stylise à l’extrême l’espace de la scène, et met en valeur au contraire la physionomie des personnages. La scène devient scène du « moi », scène de dévoilement du personnage.

La promenade de Saint-Preux avec Julie sur les lieux de son ancienne rêverie mélancolique n’est donc que partiellement préméditée : sans la tempête, elle n’aurait pas eu lieu. Mais c’est bien parce que « j’avois mes vues » et que Julie fait « ce que je voulois » que la scène peut avoir lieu. La tempête relève donc de l’indirection narrative au même titre que l’égarement dans la forêt dans la scène de l’aveu de La Princesse de Clèves. Mais ce n’est pas la narration, c’est déjà une scène, la scène de la tempête, qui a préparé ce qui est en jeu désormais, cette proposition amoureuse voilée que fait transgressivement Saint-Preux et qui trahit la « confiance des belles âmes » établie par M. de Wolmar.

Saint-Preux mène Julie jusqu’à l’espace restreint de sa scène : « la retraite isolée » (p. 517), « ce lieu si chéri », « ce lieu solitaire » qui « formoit un reduit sauvage et desert » (p. 518), « le petit terrain », « ce réduit ». Rousseau insiste lourdement sur la délimitation de cet espace scénique où Saint-Preux déclame emphatiquement sa longue tirade à Julie « en la regardant avec un œil humide » ! La référence à Métastase qui suit montre que Rousseau a dans l’esprit le modèle de l’opéra. Les interrogations pressantes qui ouvrent le discours relèvent encore du récitatif[45], tandis que les deux protagonistes s’avancent vers le centre de la scène. Saint-Preux montre alors à Julie « son chiffre gravé » sur le rocher et s’immobilise dans ce geste qui marque le commencement de l’air proprement dit :

« O Julie,

éternel charme de mon cœur ! Voici les lieux (alexandrin)

où soupira

jadis pour toi le plus fidelle amant du monde. (alexandrin)

Voici le séjour

où ta chere image faisoit son bonheur, et

préparoit celui qu’il reçut enfin de toi‑même. » (P. 519.)

L’extrême théâtralité de la tirade ne doit cependant pas faire oublier le geste de Saint-Preux, cette main tendue qu’elle a pour fonction d’immobiliser, de constituer en tableau : la tirade est un air d’opéra et, à la manière de l’air, qui peint une situation de l’âme, elle ne dit rien. La narration, à l’opéra, est dévolue au récitatif. La tirade de Saint-Preux vaut l’aveu de Mme de Clèves. Elle ne contient pas la déclaration d’amour, la proposition malhonnête que pourtant elle entend signifier. Il y a plus : contrairement à Mme de Clèves dans l’aveu, ce n’est pas Saint-Preux qui fait tableau, mais ce qu’il montre, le rocher au chiffre gravé. Encore ce rocher sert-il à absenter le lieu, à susciter au-delà du paysage verdoyant l’autre scène du désespoir amoureux.

Dans cette atmosphère d’opéra, l’amoureux déclamant face au chiffre gravé ne peut pas ne pas évoquer Roland découvrant le chiffre gravé d’Angélique qu’il aime et de Médor, son rival heureux. C’est, dans l’Arioste, mais aussi dans le livret de Quinault qui donna lieu à l’opéra de Lulli, la vision de ce chiffre qui déclenche la folie de Roland, le moment culminant de la scène[46]. La folie de Roland signifie le désespoir de Saint-Preux, que celui-ci ne peut exprimer sans déclarer son amour et, par là, trahir la confiance de M. de Wolmar.

Le dédoublement scénique révèle à nouveau trois scènes superposées : l’espace théâtral où se trouvent Saint-Preux et Julie indique l’espace absent, le même lieu en hiver, où le promeneur solitaire rêvait à Julie ; enfin, l’un et l’autre lieux sont implicitement rattachés à la scène d’opéra, non pas tant le Demofoonte cité par Rousseau que le Roland de Lulli et Quinault.