Le laboureur et ses enfants (La Fontaine, Desaint et Saillant, 1755) - Oudry

Il y a deux articles Jouissance dans l’Encyclopédie, le premier est de grammaire et de morale, le second de jurisprudence. Le second est signé de la lettre A, qui désigne Boucher d’Argis, le principal juriste de l’équipe des encyclopédistes, auteur de plus de 4000 articles. Le premier n’est pas signé, mais nous savons par la correspondance et les intertextes qu’il est de Diderot. Nous changeons donc ici totalement de registre : de l’anonymat des articles Amour, qui indique un terrain périphérique et glissant, miné peut-être, on passe aux grands noms de l’entreprise encyclopédique. Jouissance occupe les feux de la rampe, dans le débat intellectuel des Lumières, la notion délimite une zone sensible, nouvelle, à l’avant-garde.

I. Entre signe et fruit : défaut et excès de la jouissance juridique

Commençons par le droit : le terme de jouissance est d’abord un terme de droit et c’est de son acception juridique que sa signification sexuelle a dérivé.

« Jouissance, (Jurisprud.) est ordinairement synonyme de possession ; c’est pourquoi l’on dit communément possession & jouissance ; cependant l’on peut avoir la possession d’un bien sans en jouir. Ainsi la partie saisie possede jusqu’à l’adjudication, mais elle ne jouit plus depuis qu’il y a un bail judiciaire exécuté.

Jouissance se prend donc quelquefois pour la perception des fruits. Rapporter les jouissances, c’est rapporter les fruits. Ceux qui rapportent des biens à une succession, sont obligés de rapporter aussi les jouissances du jour de l’ouverture de la succession ; le possesseur de mauvaise foi est tenu de rapporter toutes les jouissances qu’il a eues. Voyez Fruit, Possesseur, Possession, Restitution. (A) »

Jouir, c’est posséder, c’est le point de départ. Mais cette équivalence ne vaut que comme une sorte d’étiquette, dans l’expression juridique figée, « possession et jouissance ». Le droit vous donne « possession et jouissance », possession et donc jouissance, il vous garantit la possession pour que vous ayez la jouissance. La jouissance est la finalité de la possession, elle en est le signe aussi, et elle se manifeste par un dire : « c’est pourquoi l’on dit… ». Si l’on possède pour jouir, si jouir est le signe de posséder, la conséquence peut ne pas avoir lieu, le signe peut être trompeur. Et voici que la jouissance commence à se détacher de la possession. On imagine alors un cas de figure : votre bien est saisi par la justice, vous en perdez alors immédiatement la jouissance, vous ne pouvez plus s’en servir. L’huissier emporte vos meubles, appose les scellés sur votre porte. Mais vous restez propriétaire du bien jusqu’à ce qu’une nouvelle décision de justice attribue ce bien à un nouveau propriétaire (par exemple votre créancier, ou la personne qui rachètera votre bien mis aux enchères). Pendant le laps de temps qui sépare la saisie du bien de la vente aux enchères, vous avez « la possession d’un bien sans en jouir ». Vous avez perdu la jouissance, mais vous n’avez pas encore perdu la possession. On peut donc détacher la jouissance de la possession. Quand on retire la jouissance, il reste encore la possession. Cela veut dire qu’on ne jouit jamais de la totalité du bien, que dans le bien il y a un propre, il y a la dimension de la possession, une idée de l’entièreté, de la plénitude de la chose, dont on ne pourra jamais complètement jouir. Il y a un reste qui échappe au jouir : le signe n’est pas la chose, quelque chose de la chose échappe au signe.

Mais alors qu’est-ce en propre que la jouissance ? C’est l’objet du 2e paragraphe : la jouissance, c’est une affaire de fruit. Le droit parle latin : fruit vient du verbe latin fruor, faire usage de, jouir de, avoir la jouissance de. La jouissance est une affaire de fruit, l’expression est apparemment redondante. Mais le latin dit quelque chose de plus : le fruit, fructus, littéralement ce qui a été joui, c’est ce dont on s’est servi, ce qui a été utilisé pour faire quelque chose. Le fruit est un produit : si j’ai la jouissance de ce champ, c’est pour y cultiver quelque chose ; si j’ai l’a jouissance de cette machine, c’est pour fabriquer avec elle ce qu’elle permet de fabriquer. La jouissance permet de produire des fruits : elle rapporte donc, et elle donne lieu à perception. Jouir d’un bien permet de percevoir ce qu’il rapporte même si on ne possède pas ce bien : le fermier récupère le fruit de son travail sur le terrain dont il a la jouissance. La production des fruits est le propre de la jouissance.

Dispute de paysans pour une partie de cartes - Jan Brueghel l’Ancien

Et là à nouveau le droit constate un décalage entre possession et jouissance : dans le cas d’un héritage, les biens du défunt sont adjugés à ses héritiers, la possession change de propriétaire : lorsqu’il y a litige entre plusieurs héritiers, lorsqu’il faut rechercher des héritiers indirects, la procédure du règlement de la succession peut prendre du temps (des années parfois). La succession est ouverte, mais l’héritage n’est arrêté définitivement qu’à la fin de cette procédure. Ce n’est qu’au terme de cette procédure que j’entre en possession du champ, de la maison, du bétail dont j’ai hérité (ce droit-là est essentiellement agricole). Mais quelqu’un a joui de ce bien pendant la procédure : la vie ne s’est pas arrêtée le jour de la mort de celui dont j’hérite ; entre temps quelqu’un d’autre (par exemple un autre prétendant à la succession, finalement débouté) a travaillé ou fait travailler ce champ, a vécu dans cette maison ou en a retiré un loyer, s’est occupé des bêtes. Quelqu’un d’autre a eu la jouissance d’un bien qu’il ne possédait pas : le droit stipule que cette jouissance doit être rapportée, que le bénéfice produit par le bien entre l’ouverture et le règlement de la succession doit être remboursé à l’héritier légitime.

Cet exemple est symétrique de celui des biens saisis et vendus. Dans le cas de la saisie, la possession reste sans la jouissance. Dans le cas de l’héritage, la jouissance doit être rapportée à la possession. Il apparaît ainsi que la jouissance excède la possession : il y a quelque chose de plus dans la jouissance que ne donne pas la possession. Ce plus de la jouissance, c’est le fruit, qui est la valeur ajoutée du bien mis en usage, mis en travail. Le fruit que produit la jouissance constitue un surplus de possession, qui est ou qui n’est pas rapporté. La jouissance tend à devenir possession, par son excès elle menace le système de la possession.

La jouissance est donc à la fois quelque chose de moins et quelque chose de plus que la possession : quelque chose de moins parce qu’elle n’en est que la conséquence et le signe ; quelque chose de plus parce qu’elle produit un fruit. Telle est la base juridique sur laquelle va venir se greffer la problématique de l’amour.

II. Jouissance et volupté : la destruction de l’amour

Jouissance est a priori un terme de droit, c’est par le droit que commence le dictionnaire de Trévoux, qui si souvent fournit à l’Encyclopédie la trame de sa nomenclature. L’article du Trévoux consacre un dernier paragraphe à la signification morale du mot :

« Jouissance, se dit aussi en choses morales, & particulièrement en matière d’amour. Nous payons une courte jouissance des faveurs de la Fortune, de notre liberté. S[aint] Evr[emont]. L’espérance, lorsqu’elle n’est pas [trop] douteuse, est un plaisir qui ne [le] céde guère à la jouissance. Le Ch[evalier] de M[éré]. L’espérance de ce que l’on nous promet, céde naturellement à la jouissance du présent. S[aint] Evr[emont]. Il faut de l’œconomie dans la jouissance des plaisirs ; car l’ame s’ennuye d’être toûjours dans la même assiette. » (Dictionnaire de Trévoux, 1738, p. 336)

Ce qui frappe d’abord, c’est la suspicion et même la condamnation qu’encourt la jouissance. La jouissance est brève, trompeuse, décevante, moralement répréhensible. Le fruit de la jouissance, qui occupe la première place dans son acception juridique et caractérise sa positivité, a ici disparu. Sans fruit, pas de production : en matière d’amour, la jouissance ne produirait rien.

Pourtant la jouissance entre dans tout un commerce. Nous la payons d’abord : pour jouir des faveurs de la Fortune, autrement dit pour faire l’amour avec une femme, nous payons de notre liberté, nous lui vendons notre liberté. Mais qu’achetons-nous au prix de notre liberté sinon un fruit, sinon le plaisir que nous allons retirer de cette jouissance ? Ensuite, nous spéculons sur la jouissance : espérer jouir d’une femme vaut presque autant que la jouissance même ; mais cet espoir, en quoi consiste-t-il, sinon dans l’estimation de la valeur du fruit ? Mais l’espérance n’est rien en comparaison de la « jouissance du présent », autrement dit du fruit. Enfin, la jouissance s’administre, se régule, entre dans une économie de production, qui est une gestion des fruits. Il y a un capitalisme libidinal de la jouissance, mais un capitalisme qui ne se nomme, ne se débusque jamais qu’à demi : en matière d’amour, le fruit demeure le non-dit de la jouissance, signifié par elle mais maintenu sous la barre du dicible.

Diderot va prendre le contrepied de cette réprobation morale et de ce refoulement du fruit dans un article d’apparat qui prend les allures de manifeste :

« JOUISSANCE, s. f. (Gram. & Morale.) jouir, c’est connoître, éprouver, sentir les avantages de posséder : on possede souvent sans jouir. A qui sont ces magnifiques palais ? qui est-ce qui a planté ces jardins immenses ? c’est le souverain : qui est-ce qui en jouit ? c’est moi. »

Diderot n’écrit pas le supplément moral d’un article juridique ; il s’empare, totalement, de la jouissance, et repart bien de la distinction entre jouir et posséder, qui vient du droit. Il adopte ensuite une perspective morale et reprend une métaphore stoïcienne, qu’il emprunte sans doute à Sénèque :

« Vos toits peuvent resplendir en tous lieux, qu’ils soient campés sur les montagnes avec une vaste vue sur les terres et la mer, ou élevés sur la plaine face à la hauteur des monts, vous aurez beau en construire beaucoup et de grands, vous n’êtes cependant que de frêles corps individuels. A quoi vous servent toutes ces chambres ? Il n’en faut qu’une pour dormir. Partout où vous n’êtes pas, ce n’est pas à vous1. »

Sénèque distingue entre la construction des palais et leur habitation, entre l’occupation architecturale et l’occupation humaine : seule cette dernière compte, elle est seule la vraie possession, comme l’affirme avec force et sans ambiguïté la dernière formule. Le philosophe fait la leçon au prince, et le prêche contre le luxe : sur le plan moral, il n’y a pas de catégorie spécifique de la jouissance, la jouissance doit fonctionner comme signe univoque de la propriété.

Diderot va complètement détourner cette image des palais et des propriétés des rois. Propriété et jouissance sont cette fois identifiées à deux sujets distincts, le souverain bâtisseur et le moi usager. Diderot dit « le souverain », il ne dit pas le roi, ou le prince. Le terme de souverain a une signification politique précise : c’est celui qui, politiquement, exerce la souveraineté. En principe et en gros, cela revient au même, il s’agit bien du roi ; mais en toute rigueur, dans la pensée politique des Lumières, le souverain c’est, tout ou partie, le peuple, qui délègue sa souveraineté au roi2. Et de fait, si le roi a ordonné en son nom constructions et plantations, c’est le peuple qui a planté les jardins…

Si le souverain et moi constituent à un certain niveau deux personnes qui s’opposent, il définissent à un autre niveau le rapport d’une communauté politique à sa métonymie singulière, et par ce rapport un échange, une circulation entre le roi et moi. Par ma promenade dans les jardins publics (Diderot adorait se promener) je jouis en tant que souverain, je fais l’expérience métonymique de la souveraineté.

Mais allons donc, s’interrompt Diderot, égrillard : nous parlons de jouissance, il y a bien autre chose sur le tapis… Et d’embrayer sur la volupté, dont il fait l’éloge dans l’esprit de Lucrèce3.

« Mais laissons ces palais magnifiques que le souverain a construits pour d’autres que lui, ces jardins enchanteurs où il ne se promene jamais, & arrêtons-nous à la volupté qui perpétue la chaîne des êtres vivans, & à laquelle on a consacré le mot de jouissance. »

Comme il le formule explicitement, son discours sera un discours sur la volupté, « à laquelle on a consacré le mot de jouissance ». La volupté est élevée à la dignité de la jouissance, et l’article de l’Encyclopédie reconnaît, sanctionne une mutation de la société, qui utilise maintenant ce terme plutôt que l’autre.

C’est qu’en dehors de la petite secte matérialiste, la volupté est perçue négativement. Nous avons vu comment le dernier paragraphe de l’article Jouissance du Trévoux, « en choses morales » et « en matière d’amour », évitait la volupté et faisait l’économie du « fruit », qui servait pourtant de base à l’explication juridique du mot dans les paragraphes précédents. Quand Diderot fait l’éloge de la volupté dans l’épître à la princesse de Nassau Saarbruck qui devait servir de dédicace au Père de famille en 1758, il est contraint de retirer ce paragraphe compromettant, à la demande de la princesse4. Dans l’iconographie allégorique dont dérive L’Amour sacré et l’amour profane du Titien, les deux figures qui s’opposent sont souvent nommées Vertu et Volupté. La volupté, ou la luxure, correspond à la conduite de vie immorale.

En faisant entrer la volupté dans le vocabulaire juridique de la jouissance, ou plutôt en consacrant solennellement ce nouvel usage, Diderot renverse complètement la dépréciation morale de la volupté. Mais ce renversement a un coût : la volupté, en devenant jouissance, en s’épanouissant comme jouissance pleine et positive, se substitue à l’amour.

« Entre les objets que la nature offre de toutes parts à nos desirs ; vous qui avez une ame, dites-moi, y en a t-il un plus digne de notre poursuite, dont la possession & la jouissance puissent nous rendre aussi heureux, que celles de l’être qui pense & sent comme vous, qui a les mêmes idées, qui éprouve la même chaleur, les mêmes transports, qui porte ses bras tendres & délicats vers les vôtres, qui vous enlace, & dont les caresses seront suivies de l’existence d’un nouvel être qui sera semblable à l’un de vous, qui dans ses premiers mouvemens vous cherchera pour vous serrer, que vous éleverez à vos côtés, que vous aimerez ensemble, qui vous protégera dans votre vieillesse, qui vous respectera en tout tems, & dont la naissance heureuse a déja fortifié le lien qui vous unissoit ? »

Dans cette évocation lyrique du déploiement procréateur de la volupté, Diderot accole à nouveau possession et jouissance que le droit avait dissociées. Cette possession-jouissance s’exprime selon une syntaxe bien particulière : une première grappe de relatives (« l’être qui pense…, qui a…, qui éprouve…, qui porte…, qui vous enlace… ») développe l’activité de l’aimé face à l’amant ; une seconde grappe (un nouvel être qui sera…, qui vous cherchera…, que vous élèverez…, que vous aimerez…, qui vous protègera…, qui vous respectera… ») s’ordonne autour de l’enfant qui déploie à son tour son activité. Sous l’apparence d’une simple accumulation paradigmatique de relatives, Diderot opère une double mutation de l’amour érotique à l’amour conjugal, puis filial. Sous couvert de similitude (« les mêmes idées, …la même chaleur, les mêmes transports » puis « semblable à l’un de vous »), Diderot convertit la volupté en lien familial, l’élan du désir en devoir des enfants. Il déplace également le point de vue : de moi à nous, à vous, de vous à l’être aimé, au nouvel être produit, et retour à vous. Une boucle s’effectue qui scelle la cellule familiale, selon la même logique qui présidait à la nomenclature des articles Amour de l’Encyclopédie.

On touche ici à l’ambiguïté fondamentale de l’article Jouissance et, derrière lui, du rapport des Lumières à la question de l’amour et de la jouissance. D’un côté nous enregistrons une libération de la volupté, sa positivation comme jouissance qui devient une catégorie conceptuelle à part entière. D’un autre côté nous voyons se refermer le jeu topologique de la possession et de la jouissance qu’ouvre la définition juridique, mais que permet également l’héritage stoïcien : on possède l’essence tandis qu’on jouit des fruits ; on possède architecturalement, par construction et par transformation des lieux, tandis qu’on jouit personnellement, là où l’on est. Ce jeu disparaît par superposition de la volupté à la jouissance : la jouissance se propage, elle se dépersonnalise et en même temps se désérotise, elle occupe à son tour l’espace social, le restructure comme nouveau principe de possession.

« Les êtres brutes, insensibles, immobiles, privés de vie, qui nous environnent, peuvent servir à notre bonheur ; mais c’est sans le savoir, & sans le partager : & notre jouissance stérile & destructive qui les altere tous, n’en reproduit aucun. »

L’éloge généreux du partage et de la sensibilité ne doit pas nous empêcher de voir la nouvelle économie politique qui se dessine : à l’ancienne jouissance destructive de la volupté luxurieuse s’oppose une jouissance qui produit et reproduit ; à l’égoïsme prédateur du libertin succède une puissance sensible qui ordonne un environnement. Dans cette restructuration qui moralise sans le dire, on reconnaît la nouvelle cellule familiale bourgeoise des Lumières, mais aussi le triomphe d’une économie marchande et productiviste du désir : la jouissance est productive, et le lien social qu’elle ordonne monnaye un échange ; à la vie donnée répond le devoir consenti.

III. Le problème de la possession sans jouissance : Le Chat botté

L’autonomisation de la jouissance à l’aube des Lumières a eu des conséquences décisives pour notre culture, mais aussi plus généralement dans le rapport au corps et le rapport entre les sexes et dans la manière dont ce double rapport s’est articulé à l’économie générale de nos sociétés. Lacan a identifié cette mutation décisive à la figure de Sade, qu’il articule à Kant comme à son envers, en prolongeant l’analyse développée par Adorno et Horkheimer dans La Dialectique de la raison5.

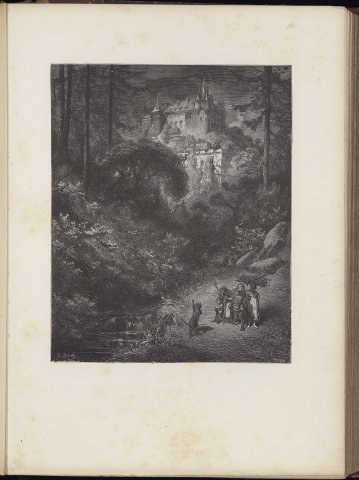

Mais la fracture constatée par Lacan, la séparation radicale qui se fait entre la recherche du plaisir (la jouissance) et la recherche du bien moral (l’ancien amour), s’est préparée bien en amont. C’est ce que montre par exemple le conte du Chat botté, publié par Charles Perrault en 1697. Le point de départ du Chat botté est une affaire d’héritage. Nous savons que c’est à l’occasion des héritages que se pose par excellence la question de la possession et de la jouissance. Les trois fils du meunier reçoivent en partage un moulin pour l’aîné, un âne pour le second, un chat pour le dernier qui se désole :

« Mes freres, disoit-il, pourront gagner leur vie honnestement en se mettant ensemble ; pour moi, lors que j’aurai mangé mon chat, et que je me seray fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. »

Il faut bien comprendre ce qui se joue ici, qui n’est pas seulement l’inégalité du partage. Le moulin et l’âne constituent déjà des parts inégales, mais l’un et l’autre sont des héritages productifs, des instruments indispensables pour la transformation du blé en farine : le moulin ne tourne pas sans l’âne, et l’âne n’a pas d’intérêt sans le moulin. C’est pourquoi les deux aînés pourront monter leur affaire ensemble, et jouir ainsi au mieux de leur héritage : le faire fructifier, l’insérer dans un échange et le convertir en commerce.

Rien de tel avec le chat : le plus jeune fils du meunier possède un chat, mais il ne peut en jouir, il n’y a pas de jouissance fructueuse possible susceptible de le valoriser comme bien. Les jouissances qu’il imagine, le manger ou en faire un manchon, consistent à détruire son bien, c’est-à-dire à s’en déposséder. Tout le conte va consister à conjurer cette aporie liminaire : si je possède mon chat, je n’ai rien dont je puisse jouir ; si je jouis de mon chat, je cesserai, en le détruisant, de le posséder. Possession et jouissance sont disjointes, il s’agit de les faire à nouveau coïncider.

Dans la version italienne du conte6, à laquelle puise Perrault, le chat était une chatte : jouir de la chatte, l’allusion sexuelle est évidente, même si le désir du benjamin n’est jamais explicitement formulé.

Le chat entreprend alors de sauver sa peau. Il part en chasse :

« Ne vous affligés point, mon maistre ; vous n’avez qu’à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verez que vous n’êtes pas si mal partagé que vous croyez. »

Tout est étrange dans cet accoutrement, et totalement invraisemblable : où le fils du meunier trouve-t-il l’argent pour faire faire au chat des bottes de chasseur aristocratique ? Et qu’a-t-il besoin d’un sac pour chasser ? Le sac et les bottes ne fonctionnent pas ici comme instruments adjuvants de la quête (comme c’est souvent le cas des objets dans un conte) ; ce sont des signes7. Le sac est un signe pour le gibier, et les bottes un signe pour le roi. La jouissance a à voir avec le signe. Le chat se tient derrière son sac, et dans ses bottes, en retrait de lui-même. Le chat vient donner sens à ce qu’il porte, à ce qu’il prend, à ce qu’il dit. Il ne signifie pas par lui-même, mais par ce qu’il montre. Mais lui se tient du côté du signifié.

Le chat chasse avec un sac. Le sac ne fait pas seulement signe ; il opère comme fonction de la jouissance. Le gibier tombe dans son sac et procure son contentement :

« A peine fut-il couché qu’il eut contentement : un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maistre Chat, tirant aussi tost les cordons, le prit et le tua sans misericorde. »

Le sac est un sexe féminin, ou le signe que le chat fonctionne comme sexe : il jouit de ce qui entre en lui. Le lapin, ou conil, que nous avons rencontré dans L’Amour sacré et l’amour profane, redouble ce signe. La deuxième prise se compose de deux perdrix : les deux perdrix désignent dans les Hieroglyphica d’Horapollon la pédérastie. La jouissance se décline dans ses différents rapports. Chaque prise est offerte au roi de la part du marquis de Carabas, à qui elle fait plaisir.

— Dis à ton maistre, répondit le roy, que je le remercie et qu’il me fait plaisir.

Le roy receut encore avec plaisir les deux perdrix, et luy fit donner pour boire.

C’est bien de jouissance qu’il s’agit, le roi jouira des fruits de la chasse du chat. Mais cette chasse est un braconnage, et le chat ne possède en aucun cas le gibier qu’il offre. Le chat produit de la jouissance sans possession.

Vient alors l’épisode de la noyade simulée : le chat fait croire au roi qu’on a volé à son maître ses habits, de façon que le roi habille le fils du meunier avec ses propres vêtements :

« Le roy luy fit mille caresses, et, comme les beaux habits qu’on venoit de luy donner relevoient sa bonne mine (car il estoit beau et bien fait de sa personne), la fille du roy le trouva fort à son gré, et le marquis de Carabas ne luy eut pas jetté deux ou trois regards, fort respectueux et un peu tendres, qu’elle en devint amoureuse à la folie. »

Après la jouissance, l’amour : la fille du roi tombe amoureuse du fils du meunier dans les habits de son père ; elle tombe amoureuse d’un signe d’appartenance, elle se leurre au reflet du propre éclat de sa famille. Une fois encore, le prétendu marquis de Carabas promet jouissance sans avoir possession. Il ne le promet pas comme sujet : il ne parle jamais, ne prend aucune initiative, n’agit pas. Il se manifeste simplement comme signifiant, dont le chat a suppléé le signifié. Le chat est, objectivement et non subjectivement, la jouissance de l’Autre : il met en œuvre la jouissance qui manque à son maître, dont l’héritage a frustré son maître ; il la construit, la supplée. Mais le sujet de cette jouissance est le marquis de Carabas, qui n’existe pas : sujet barré, et en cela par excellence sujet de la jouissance, en tant qu’il n’y a de jouissance que marquée, fondée par la castration.

Le fils du meunier, dans cette affaire, véhicule les signifiants de l’amour : c’est de ces signifiants, étrangers à lui-même, que la fille du roi devient amoureuse à la folie. Le conte illustre ainsi la formule de Lacan selon laquelle « la jouissance de l’Autre, du corps de l’Autre qui le symbolise, n’est pas le signe de l’amour8 » : la jouissance de l’Autre, c’est le chat ; lui, légué en possession au fils du meunier sans jouissance possible, s’avère le pourvoyeur de toutes les jouissances, le conte opère ce renversement.

Mais le chat n’offre pas directement, immédiatement la jouissance ; il en construit d’abord les simulacres, il en présente au roi les signifiants : voyez comme mon maître chasse, voyez tout ce que mon maître possède. Ces simulacres, le chat les transfère sur le corps de son maître par l’épisode de la noyade simulée. Dans cet épisode, le chat procure au corps du maître, par le don des vêtements du roi, l’enveloppe idéale de l’amant parfait. Le fils du meunier n’est pas le sujet dans cette affaire, il n’est que le signe de l’amour, muet pantomime portant la livrée de celui qu’il faudrait qu’il soit, se réduisant, s’identifiant au signe du marquis de Carabas : un porte-manteau des signifiants procurés par le chat.

Il y a une boiterie, ou une faille dans cette histoire : le chat semble le véritable héros du conte, qui s’oriente pourtant vers la récompense du fils du meunier, totalement niais, passif et veule. L’histoire d’amour que ne conte pas Le Chat botté (histoire d’un fils de meunier qui épouse la fille d’un roi) est l’histoire du triomphe de la bêtise : l’idiot gagne9. Mais de fait le héros de l’histoire est le marquis de Carabas, un sujet virtuel, le pur signifiant d’un sujet qui n’existe pas : le chat supplée la jouissance de l’Autre, il la produit sous main par son action, par ses stratagèmes, tandis que le fils du meunier reçoit sur son corps, dans la lumière du regard du roi et de sa fille, ce qui est signifié par le chat, et devient comme pur corps muet le signifiant du marquis, véritable labarum de Constantin10, et par lui le signifiant de l’amour. La paire que forment le chat et le fils du meunier constitue ainsi, signifiant et signifié, le signe élaboré par le conte.

Vient enfin l’épisode de l’ogre, qui parachève le dispositif : le chat s’empare de son château, qui constitue le paradigme de la possession. Qu’on songe aux toits éblouissants de Sénèque ou aux magnifiques palais de Diderot : le château symbolise la possession, dans laquelle il s’agit d’installer la jouissance. La possession s’obtient par absorption : pour installer le simulacre de la possession, le chat se fait ogre, c’est-à-dire pure puissance de dévoration11. Il menace de hacher menu les paysans comme chair à pâtée s’ils ne disent pas que le pré qu’ils fauchent, que le blé qu’ils moissonnent appartient au marquis de Carabas : faucher, moissonner, la possession se signifie par la coupe, elle repose sur l’institution symbolique de la castration. Mais le simulacre de possession est obtenu par la menace de la chair à pâtée, qui est la menace de dévoration. Et l’occupation du château s’obtient par la mise à exécution de la menace : le chat dévore l’ogre, la dévoration se retourne contre elle-même.

Nul plaisir oral dans cette dévoration : le chat continue son œuvre, qu’il a débutée en prenant un lapin. Le chat est sac, sexe féminin œuvrant la jouissance par absorption : du lapin, des deux perdrix, des paysans réduits en chair à pâtée s’ils venaient à désobéir, de l’ogre bêtement métamorphosé en souris. Jusqu’au mariage du marquis de Carabas, il n’est nulle part question d’un quelconque plaisir du chat, qui agit avec méthode, constance et efficacité dans ce but. L’œuvre de mort du chat, la prolifération de la dévoration qu’il met en œuvre supplée la jouissance que comme simple chat, comme part de l’héritage du meunier, il ne peut pas procurer au meunier.

Le supplément de jouissance produit un simulacre de possession, qui déclenche l’amour :

« Le roy, charmé des bonnes qualitez de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille, qui en estoit folle, et voyant les grands biens qu’il possedoit, luy dit, aprés avoir beu cinq ou six coups :

“Il ne tiendra qu’à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre.” »

Ce n’est pas le fils du meunier qui charme le roi. La personne réelle ne prend jamais le relai de l’identité supposée. Jusqu’au bout, c’est un pur signifiant de la jouissance (« les bonnes qualitez de monsieur le marquis de Carabas » charment le roi, produisent un effet charmant, procurent de la jouissance) associé à un pur signifiant de la possession (« voyant les grands biens qu’il possedoit », alors que le fils du meunier ne possède réellement rien d’autre que le chat) qui détermine la décision du roi de lui donner la main de sa fille, par laquelle il obtiendra la réalité de la jouissance et de la possession.

Dans ce processus, l’amour joue un rôle déterminant : sans l’amour de la fille du roi, le basculement du simulacre vers la réalité de la possession et de la jouissance ne peut se faire. L’amour, d’une façon complètement inattendue, c’est le réel, c’est ce par quoi la délirante fantasmagorie du chat se rebranche sur le réel. La folie de l’amour (« elle en devint amoureuse à la folie », « sa fille, qui en estoit folle ») déclenche, symboliquement, l’acceptation royale, la reconnaissance du titre de marquis et le changement de position sociale qui en découle, retournant l’appareil de jouissance feinte construit par le chat en possession et jouissance réelle. L’amour, c’est le retournement en doigt de gant du sac du chat, où le réel pêle-mêle avec l’imaginaire avait été pris à la nasse. Dans cette nasse on trouve en effet du vrai gibier de garenne avec une fiction de voleurs de grands chemins, de vrais paysans dans leurs champs mais fictivement réduits en chair à pâtée, un ogre véritable dans son château, mais l’ogre n’existe que dans les contes.

IV. Le scandale de la jouissance pure

Sur le plan narratif, l’enjeu du Chat botté, c’est la résolution de l’aporie liminaire, que pose la possession sans jouissance du chat. Le chat résout cette aporie en construisant un appareil de jouissance entièrement fondé sur la gestion des signes dont il affuble le fils du meunier. L’amour permet de convertir ces signes en réalité de la possession avec jouissance. L’union, la parfaite superposition entre possession et jouissance est ainsi rétablie.

Pour opérer ce rétablissement, le conte crée un personnage extraordinaire qu’il n’appelle pas simplement le chat, ou le chat botté, mais Le Maître chat, c’est le titre original du conte publié par Perrault en 1697. Nulle part dans le récit le chat n’usurpe le rang, la préséance de son maître, toujours il prend bien soin de parler en son nom, de se tenir en retrait du nom du marquis de Carabas, qu’il n’est pas et ne prétend jamais être. Mais le chat est bien pourtant l’artisan unique du spectaculaire retournement de fortune qui promeut le plus jeune fils du meunier à l’héritage futur du royaume même du roi.

Ce chat s’avère donc être un maître chat, cela crève les yeux même si ce n’est jamais dit, sauf au titre, qu’il est le véritable maître. Le chat tient un discours qui tient lieu de discours du maître qu’il n’est pas, ce que Lacan schématise par la formule et les mathèmes du discours de l’hystérique :

| $ | S1 | |

| — | → | — |

| a | S2 |

Où S1 désigne le signifiant du maître (du fils du meunier), S2 le signifiant de l’esclave qui est en même temps le détenteur du savoir (le chat), $ le sujet en tant qu’il manque (le marquis de Carabas) et petit a l’appareil, la production de la jouissance, le « plus-de-jouir12 ». La flèche indique ce que fait le discours, qui est de représenter, et marque également par là ce qu’il ne peut pas faire, son impossibilité d’être : $ parle, ou plus exactement, le chat fait parler $, parce qu’il est impossible que S1 s’exprime, parce que le fils du meunier est incapable d’énoncer, de tenir le discours S1 du signifiant maître ; il est trop bête pour le faire. Le discours du chat se tient au nom du marquis de Carabas, c’est le chat qui habite, qui manipule le signifiant S1, et qui par lui tire les ficelles de $ : il détient le savoir du signifiant maître, il en constitue le signifié, S2. Du marquis de Carabas, ce qui est signifié par le chat c’est que non seulement il possède, mais il sait jouir : sous $, le sous-tendant, le signifiant, justifiant qu’il est le seul sujet, se tient a, le « plus-de-jouir », l’appareil de la jouissance. Cet appareil consiste dans la mise en œuvre d’une production : la garenne produit le gibier de la chasse, les champs produisent foins et moissons, le château, enfin, produit le banquet, qui est le comble de la jouissance.

Les dons du chat au roi sont le petit a sur quoi repose ce discours. Ce faisant, le chat représente son maître, S1, dont la position de maîtrise est signifiée par son service de chat, S2.

$, le marquis de Carabas, est donc placé, comme nom, dans le discours du chat, en position de signifiant. Lacan nous suggère que « le signifiant, à la différence du signe, est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant », et « rien ne dit que l’autre signifiant sache rien de l’affaire13 ». le nom du marquis de Carabas représente la fonction du sujet pour le fils du meunier, S1, et apporte avec elle la fonction, ou le produit, de la jouissance, le savoir de la jouissance, petit a.

Le discours de l’hystérique est un discours du maître tordu : les quatre éléments de la structure discursive ont subi un quart de tour qui fait passer le signifiant maître, S1, de représentant à représenté, de celui qui tient le discours à celui pour qui, au nom de qui, le discours est tenu. Le discours du maître le discours qui fait défaut dans le conte, est le suivant :

| S1 | S2 | |

| — | → | — |

| $ | a |

Le discours du maître S1 représente le savoir S2 de l’esclave. L’esclave dispose du savoir-faire, mais le maître est seul capable de la formuler, d’en tenir le langage. Autrement dit le discours du maître repose sur sa distinction, sa qualité de maître, $ ; tandis que le savoir-faire de l’esclave repose sur sa capacité à produire les richesses, le plus-de-jouir, petit a. Quand le maître n’est pas, ou n’est plus capable de tenir le discours qui le justifie dans son rang, la place de S1 peut être occupée par une des trois autres instances du carré constitutif de tout discours. C’est ce qui se produit dans Le Chat botté. Mais il n’y a pas de substitution simple possible car chacun des éléments est lié aux autres selon une chaîne, ou un carrousel nécessaire : le signifiant maître S1 est lié au savoir de l’esclave S2 qui est lié à la production de jouissance petit a, qui est liée au sujet $, qui est lié au signifiant maître. Lorsque l’un de ces éléments dysfonctionne, la seule chose que puisse faire le carrousel est de tourner.

Le tour de passe-passe essentiel du chat consiste dans ce quart de tour : il ne l’a pas, la jouissance, petit a, et il est impuissant à la procurer, c’est là le point de départ du conte. Alors que le moulin, que l’âne, procurent immédiatement, par leur propriété, une jouissance, le chat n’en procure pas. De S2 à petit a, il y a donc une relation d’impuissance. Faute de procurer jouissance, le chat suppose cette capacité au marquis de Carabas, il invente ce signifiant du marquis auquel il accole le signifié de la jouissance. L’ensemble ainsi formé, le simulacre $/a, représentera le couple S1/S2 qu’il forme avec son maître, bien sagement placé en position de signifié, sous lui, possédé par lui pour en jouir. Il faut tout cet appareil hystérique pour que du chat une jouissance puisse être tirée.

L’appareil en question, $/a, la jouissance signifiée par le nom du marquis, est une pure création du chat. Ce simulacre tient lieu de jouissance pure, il supplée ce qui manquait au plus jeune fils du meunier dans le partage. Cet appareil produit de la jouissance pure : c’est ce que figure, au bout du compte et par renversement, le maître chat, comme « autre satisfaction14 » identifiée au sexe de la femme. La jouissance pure n’est pas la jouissance phallique : nul désir d’un objet ne s’exprime dans le conte, auquel il serait fait obstacle ; le modèle qui se répète est plutôt celui d’un piège qui est posé, le sac ouvert du chat, puis des substituts du sac de plus en plus élaborés, dans lesquels viennent tomber toutes sortes de gibier, jusqu’à la fille du roi, à l’ogre et au roi lui-même.

Le chat met en place cette nasse, ces cuisses écartées, où sont pris au piège les signifiants de la jouissance. Mais le chat, comme maître, se tient en retrait de cet appareil. De lui, de son désir, il ne dit rien, nous ne savons rien, sauf cette très fugitive mention finale :

« Le marquis, faisant de grandes réverences, accepta l’honneur que luy faisoit le roy, et, dés le même jour, il épousa la princesse. Le Chat devint grand seigneur, et ne courut plus aprés les souris que pour se divertir. »

Le prétendu marquis n’exprime aucune satisfaction, aucun plaisir. C’est un honneur qu’on lui fait, c’est la sanction symbolique de l’honneur qui met un terme à sa demande. Le chat, lui, obtient quelque chose de plus. En devenant « grand seigneur » comme son maître, il accède à la position de maîtrise et justifie son titre de maître chat. Mais en plus de cela, il peut « se divertir » : se divertir est en plus ; il constitue le revenu du « plus-de-jouir ». Le dernier mot est pour le plaisir du chat, dont il n’a jamais été question auparavant et alors que rien n’est dit du plaisir du meunier devenu marquis.

Il « ne courut plus aprés les souris que pour se divertir » : le chat ne se nourrit plus de cette chasse là, il est au-delà de la satisfaction d’un besoin, il n’a plus faim ; telle est la jouissance pure, qui se manifeste détachée de tout problème de possession, gratuite et souverainement immorale.

Notes

Rousseau est plus radical. Dans la Lettre à D’Alembert [1758], il écrit que « dans une Democratie où les sujets et le souverain ne sont que les mêmes hommes considérés sous différents rapports » (Œuvres complètes, éd. Gagnebin et Raymond, t. 5, Gallimard, Pléiade, 1995, p. 105). Et dans Le Contrat social [1762] : « Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres prenoit autrefois le nom de Cité, et prend maintenant celui de République ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. » (Livre I, chap. 6, in Œuvres complètes, t. 3, p. 361-362.)

« Omnibus licet locis tecta vestra resplendeant, aliubi imposita montibus in vastum terrarum marisque prospectum, aliubi ex plano in altitudinem montium educta, cum multa ædificaveritis, cum ingentia, tamen et singula corpora estis et parvula. Quid prosunt multa cubicula ? In uno jcetis. Non est vestrum ubicumque non estis. » (Sénèque, Lettres à Lucilius, livre XIV, 89, 21, je traduis)

Dans L’Esprit des lois [1748], Montesquieu différencie « trois espèces de gouvernements » en fonction du partage de « la souveraine puissance » (Livre II, chap. 1, éd. R. Derathé, t. I, p. 14). « Dans la république, le peuple en corps a la souveraine puissance » (ibid., chap. 2) ; « dans l’aristocratie, la souveraine puissance est entre les mains d’un certain nombre de personnes » (chap. 3, p. 19) ; mais pour le gouvernement monarchique, où « le prince est la source de tout pouvoir politique et civil », Montesquieu se garde bien d’employer ce terme de « souverain », insistant au contraire sur « les pouvoirs intermédiaires »

Le De rerum natura de Lucrèce s’ouvre par une invocation à Vénus : Æneadum genetrix, hominum divumque voluptas, « Enfanteuse des Énéades, volupté des hommes et des dieux ». Diderot se réfère à plusieurs reprises à ce texte épicurien qui constitue une référence pour le matérialisme des Lumières. Noter ici comment Lucrèce associe la volupté à une production, un fruit : Vénus est genetrix, et non simplement mater.

Diderot se souvient de ces lignes censurées en 1758 quand il rédige l’article Jouissance, publié en 1765 mais peut-être écrit en même temps que l’épître. Le paragraphe débutait ainsi : « Je me garderai bien de médire de la volupté et de vous décrier son attrait. Son but est trop auguste et trop général. » (DPV X 185)

Lacan, L’Éthique de la psychanalyse, Séminaire VII, 1959-1960, éd. J.-A. Miller, Seuil, 1986, p. 93-97 ; « Kant avec Sade » [1963], in Écrits, Seuil, 1966, p. 765-790.

Straparola, « La Chatte de Constantin le Fortuné » (titre moderne) in Les Nuits facétieuses, Venise, 1553, XI, 1. Dans cette version, les trois objets dont les trois fils héritent sont une huche pour pétrir le pain, un tour pour tourner la pâte, et une chatte. La disproportion entre les objets est moins nette ; en revanche la distinction entre ce qui peut produire jouissance et ce qui ne le peut pas est bien la même.

Sur la symbolique du sac, ou de la besace dans le conte, voir P. Eichel-Lojkine, Contes en réseaux, Droz, 2013, p. 245-246. Dans la version de Straparola, le sac sert à la chatte pour ramener au jeune Constantin de la nourriture de la table du roi. Perrault fait disparaître toute cette thématique de la faim et de la nourriture au profit de la seule fonction de production des signes de la jouissance.

Lacan, Encore, Séminaire XX, I, 1, Seuil, p. 11.

« Lacan, paraît-il, dans son premier séminaire, comme on l’appelle, de cette année, aurait parlé, je vous le donne en mille, de l’amour, pas moins. […] Je pense qu’il est clair, même si vous ne vous l’êtes pas formulé, que dans ce premier séminaire j’ai parlé de la bêtise. » (Encore, op. cit., p. 16-17) L’amour est indicible, on ne peut parler que de la manière dont l’amour s’écrit, se dit, de la construction des signes de l’amour. Cette construction s’organise comme surenchère de la demande : encore, encore ! Rien de plus bête que cette surenchère à laquelle, quand on parle d’amour, on ne peut que collaborer.

Constantin est le nom du maître du chat dans le conte de Straparola.

Il n’y a pas d’ogre dans le conte de Straparola, où le seigneur du château dont s’empare le chat est simplement absent, puis mort en voyage. Avec l’ogre, Perrault parfait le dispositif du sac.

Voir Encore, p. 21.

Voir L’Envers de la psychanalyse [1969-1970], Séminaire XVII, Seuil, 1991, p. 31sq.

Lacan, Encore, VI, p. 61.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « Jouir et Posséder » , Séminaire LIPS, automne 2019, université d'Aix-Marseille.

Littérature et Psychanalyse

Archive mise à jour depuis 2019

Littérature et Psychanalyse

Le Master LIPS

Séminaire Amour et Jouissance (2019-2021)

Amour et Jouissance

Jouir et Posséder

Vers l'amour-amitié

Les signifiants du désir

50 nuances de Grey

Duras, la scène vide