« Je vois la vérité et la vertu comme deux grandes statues élevées sur la surface de la terre, et immobiles au milieu du ravage et des ruines de tout ce qui les environne. Ces grandes figures sont quelquefois couvertes de nuages. Alors les hommes se meuvent dans les ténèbres. Ce sont les temps de l’ignorance et du crime, du fanatisme et des conquêtes. Mais il vient un moment où le nuage s’entrouvre ; alors les hommes prosternés reconnaissent la vérité et rendent hommage à la vertu. Tout passe, mais la vertu et la vérité restent1. »

Il y aurait un théâtre de la vérité et de la vertu. Son rideau de scène serait le nuage de l’obscurantisme ; ses feux de la rampe — les Lumières. La vision de Diderot nous apprend deux choses : point de vérité sans vertu, la vérité des Lumières n’est pas photographique, mais pédagogique ; et point de vérité sans une scène pour la révérer, la vérité s’inscrit dans un théâtre de la vérité. Ce théâtre transpose et moralise celui de l’allégorie liminaire du Cours de peinture par principes de Roger de Piles2 : Artis et Naturæ Fœdus, la peinture scelle l’alliance de l’Art et de la Nature (ill. 1).

Les paradoxes de la vérité

Le vrai selon Roger de Piles

On ne s’étonnera donc pas d’y trouver un chapitre consacré au « Vrai dans la peinture ». Il y définit trois sortes de vrai, le vrai simple, qui est l’imitation transparente de la nature et des objets, le vrai idéal, qui est « un choix de diverses perfections qui ne se trouvent jamais dans un seul modèle » (p. 21), autrement dit une construction idéale de la beauté, et le vrai composé, qui consiste dans l’articulation des deux premiers et se définit comme « la parfaite imitation de la belle nature » (p. 22).

Roger de Piles ne cache pas qu’une telle conception du vrai implique un triple paradoxe.

Le premier est celui de la simplicité : « bien que l’objet naturel soit vrai et que l’objet qui est dans le tableau ne soit que feint, celui-ci néanmoins est appelé vrai quand il imite parfaitement le caractère de son modèle » (p. 20). Autrement dit, plus l’imitation, plus la tromperie est parfaite, plus la vérité est grande, « en sorte que les figures semblent, pour ainsi dire, pouvoir se détacher du tableau pour entrer en conversation avec ceux qui les regardent » (p. 21). La vérité, c’est l’abolition du cadre, la suppression de la frontière entre le réel, l’espace du spectateur, et la représentation, l’espace du tableau. De même en sculpture : le paradigme de la statue, c’est la Galatée de Pygmalion devenue femme de chair à force d’illusion3.

Le second paradoxe est celui de l’idée. De Piles caractérise d’abord l’idée non par sa singularité, mais par sa variété : « un choix de diverses perfections qui ne se trouvent jamais dans un seul modèle ». Le vrai idéal n’est pas un modèle idéal : il s’attrape un peu partout ; pourtant il se tire « ordinairement de l’antique ». Il a donc bien un modèle. Le vrai est disséminé, et le vrai est référencé ; il faut aller le chercher ça et là dans la nature, et dans le même temps il était toujours déjà là, à l’origine antique de notre culture.

Le troisième paradoxe est celui du sujet. C’est l’idée qui détermine le sujet, c’est dans le sujet que l’idée se conserve et paraît avec avantage. Pourtant le « sujet légitime est le vrai simple », qui seul empêche la réduction des « vertus morales » à « de fausses apparences et des fantômes de vertu ». Le sujet conditionne le vrai composé, c’est-à-dire la belle nature comme à la fois une nature idéale, une construction artificielle, et comme la vraie nature, la réalité concrète, matérielle des objets, des circonstances, des événements de la vraie vie.

Ces trois paradoxes, de la simplicité, de l’idée et du sujet, fixent le cadre de l’esthétique classique à laquelle Diderot est confronté lorsqu’il pénètre dans l’espace du Salon. La définition du vrai par Roger de Piles est très largement reçue : on la retrouve par exemple chez Hagedorn, dont les Réflexions sur la peinture4 ont servi de base à la rédaction des Pensées détachées de Diderot de 1775 à 1781.

Mais Diderot a-t-il lu de Piles en 1759, lorsqu’il commence à rédiger les Salons5 ? Et s’il l’a parcouru, s’en est-il inspiré ? C’est au contact des œuvres et des artistes, plutôt que depuis les écrits théoriques du temps, qu’il en viendra aux paradoxes de la vérité classique.

La simplicité du vrai ? Elle exclut la coexistence de la nature et de son imitation. Avec les Vernet de 1763 (ill. 2), Diderot propose une petite expérience : « Regardez le Port de la Rochelle avec une lunette qui embrasse le champ du tableau, et qui exclut la bordure ; et oubliant tout à coup que vous examinez un morceau de peinture, vous vous écrierez, comme si vous étiez placé au haut d’une montagne, spectateur de la nature même : Ô le beau point de vue ! » (Ver IV 271, DPV XIII 388-9). Même illusion, même plaisir du paradoxe en 1765 devant La Jeune fille qui pleure son oiseau mort de Greuze (ill. 3) : « Bientôt on se surprend conversant avec cette enfant et la consolant. Cela est si vrai, que voici ce que je me souviens de lui avoir dit à plusieurs reprises. » (Ver IV 381, DPV XIV 180). De même, à propos des Vernet du Salon de 1767 : « j’allais vous entretenir de ses ouvrages, lorsque je suis parti pour une campagne voisine de la mer et renommée par la beauté de ses sites » (Ver IV 594, DPV XVI 174). Les sites se substituent aux tableaux, ou plus exactement fusionnent avec eux : « je m’étais supposé devant la nature, et l’illusion était bien facile ; et tout à coup je me suis retrouvé de la campagne, au Salon » (Ver IV 625-6, DPV XVI 223). La peinture vraie est tautologique : « Qu’est-ce que cette perdrix ? Ne le voyez-vous pas ? c’est une perdrix. Et celle-là ? c’en est une encore ». Pourtant « Il ne faut à Chardin qu’une poire, une grappe de raisin pour signer son nom » (Salon de 1769, Ver IV 844, DPV XVI 602). La singularité du style se reconnaît paradoxalement à l’identité du réel et du représenté, qui exclut la manière.

Le second paradoxe de la vérité fera fortune dans la pensée de Diderot, avec la théorie du modèle idéal : mais la notion n’apparaît pas avant le préambule du Salon de 1767 et ne trouve son plein développement que dans le Paradoxe sur le comédien. Sur ce point Diderot prend d’ailleurs le contrepied de R. de Piles : le « choix de diverses perfections » ne peut produire qu’un monstre6. Il ne s’agit pas d’opérer une sélection d’échantillons, mais de restituer l’altération globale et progressive du Beau idéal, conçu comme Neutre, par les vicissitudes de la Nature, selon un jeu anamorphique pour lequel Diderot se réclame de la « ligne de beauté » de Hogarth7 et de La République de Platon. La révolte contre une vérité qui serait obtenue par dissémination de membra disjecta8 vient de l’observation attentive des tableaux qu’il décrit. Devant L’Accordée de village de Greuze, en 1761, Diderot surprend la remarque d’une femme, « que ce tableau était composé de deux natures. Elle prétend que le père, le fiancé et le tabellion, sont bien des paysans, des gens de campagne ; mais que la mère, la fiancée, et toutes les autres figures sont de la halle de Paris » (Ver IV 235, DPV XIII 271). Parfois la discordance se fait sentir au sein d’une même figure, comme dans la Jeune fille qui pleure son oiseau mort : « Sa tête est de quinze à seize ans, et son bras et sa main de dix-huit à dix-neuf. […] C’est, mon ami, que la tête a été prise d’après un modèle et la main d’après un autre. » (Ver IV 383, DPV XIV 183). En 1767, la jambe d’Hersé, dans le Mercure, Hersé et Aglaure de Lagrenée, déchaîne la verve du Philosophe : « Cette jambe d’Hersé à l’extrémité de laquelle il y a un si beau pied, cette jambe étendue et posée sur le genou, sur ce si beau, si précieux genoux de Mercure, est de quatre grands doigts trop longue […]. Certainement, si Mercure n’a besoin que d’une cuisse, il peut emporter celle-ci sous son bras, sans qu’Hersé puisse s’en douter. » (Ver IV 564, DPV XIV 135, ill. 4)

Enfin, l’interrogation sur le sujet, comme pierre de touche de la vérité de l’œuvre, occupe bien de façon centrale les Salons. Mais Diderot aborde la question du sujet en « poète », c’est-à-dire en dramaturge, convoquant l’épopée et la tragédie pour en remontrer aux peintres9. Là encore, la filiation ne passe pas par R. de Piles ; elle mobilise une autre expérience de Diderot, son expérience théâtrale comme auteur du Fils naturel.

La vérité contre le théâtre : Dorval et Greuze

Pour comprendre l’étrange singularité du Fils naturel, il faut se représenter le climat dans lequel l’œuvre a été conçue. Tout au long des années 1750, la polémique n’avait cessé de s’envenimer, après chaque nouveau volume publié, autour de l’entreprise encyclopédique, jusqu’au scandale de l’article Genève de D’Alembert, publié en novembre 1757 au tome VII, qui provoque sa démission en janvier 1758 et l’interdiction de l’Encyclopédie en mars 1759. Les ennemis des philosophes se déchaînent de toutes parts : impossible de représenter Le Fils naturel sur un théâtre public, et Diderot est accusé par Fréron d’avoir plagié Goldoni. Est-ce pour cette raison que, lorsqu’il publie sa pièce en février 1757, Diderot l’enchâsse dans une fiction qui donne à l’impossibilité de la jouer sur scène une explication romanesque ?

Diderot raconte avoir fait la rencontre d’un certain Dorval, qui serait à la fois le protagoniste réel, l’auteur et l’acteur de la pièce, jouée dans son salon, une seule fois et sans témoins (sinon Diderot caché), par la famille, pour commémorer son drame fondateur et exécuter les dernières volontés de son père. Dorval demande ensuite à Diderot de lui donner ses impressions sur ce spectacle qui n’en est pas un, et dont il n’a surpris que par effraction le déroulement. Les trois entretiens sur Le Fils naturel, qui suivent le texte de la pièce dans l’édition originale, sont tout entiers travaillés par cette contradiction fondatrice : à toutes les objections de Diderot contre les entorses de la pièce aux règles de la composition dramatique, Dorval répond que cette pièce n’en est pas une, et qu’elle est destinée au salon et non aux tréteaux10. Autrement dit : les règles de la représentation ne s’appliquent pas car cette pièce n’en est pas une, mais la vérité même. Mais cette pièce, étant la vérité, doit fonder les nouvelles règles de la représentation. La vérité s’impose dans l’art par propagation du simple11. L’enchaînement des discours et des événements, leurs rapprochements réciproques à partir du fait simple imposent les situations naturelles contre les conventions de la bienséance ; une nouvelle rationalité, métonymique, continue, contaminatrice, se substitue aux structures et catégories prédictives de la poétique classique, dont elle déconstruit les systèmes de contrainte, les taxinomies figurales et génériques. C’est ainsi que pour l’esquisse du Fils ingrat (ill. 5), en 1765, Diderot ne procède pas à proprement parler à une description, mais bien plutôt à la suggestion d’une situation à partir de laquelle développer le canevas d’un scénario :

« Imaginez une chambre où le jour n’entre guère que par la porte, quand elle est ouverte, ou que par une ouverture carrée pratiquée au-dessus de la porte quand elle est fermée. Tournez les yeux autour de cette chambre triste et vous n’y verrez qu’indigence. Il y a pourtant sur la droite, dans un coin, un lit qui ne paraît pas trop mauvais, il est couvert avec soin. Sur le devant, du même côté, un grand confessionnal de cuir noir où l’on peut être commodément assis. Asseyez-y le père du fils ingrat. Attenant à la porte placez un bas d’armoire, et tout près du vieillard caduc une petite table sur laquelle on vient de servir un potage. » (Ver IV 390, DPV XIV 196)

Diderot vient juste d’évoquer le jeu de société du tableau vivant, il procède virtuellement de la même manière. L’œil du spectateur-lecteur entre dans la chambre et dispose, le plus naturellement possible, les accessoires d’un espace scénique où il ne restera plus qu’à installer les personnages. Le moment n’est pas encore choisi : la porte est soit ouverte, soit fermée ; on accède ou on n’accède pas à la chambre. Cette ouverture-fermeture est caractéristique du dispositif scénique, qui livre au spectateur l’espace clos de la chambre dans la fiction d’un mur, d’une porte, d’un écran interposés entre elle et lui. Puis Diderot feint de procéder par déductions logiques successives : qu’est-ce que la pauvreté vertueuse ? C’est un lit impeccable dans une chambre nue. Qu’est-ce que le mobilier d’une chambre nue ? C’est un fauteuil à côté du lit, un buffet bas et une table. Pour qui ce fauteuil ? Nécessairement pour le père de famille, à partir duquel embrayer l’installation des protagonistes de la scène.

Parce que la situation a été pensée logiquement, Greuze peut se départir des bienséances et imaginer une scène d’une rare brutalité : invectives du père contre le fils (« il n’épargne pas les mots durs à cet enfant dénaturé »), qu’une de ses filles retient à bras le corps (« par les basques de son habit »), geste insolent du jeune homme (« il a le bras droit élevé du côté de son père […], il menace de la main »), coup contre sa mère (« le brutal cherche à s’en débarrasser et la repousse du pied »).

La vérité, c’est cette brutale indécence implacablement déduite de la situation imaginée. Par contraste, il n’est qu’à comparer avec le tableau de 1777 (ill. 6) : les vêtements sont plus cossus, le lit a disparu, le sergent recruteur ne tourne plus le dos à la scène, la petite sœur retient délicatement son père par le poignet, la main du fils esquisse un adieu presque timide, il n’est plus question d’un coup de pied.

La vérité est mise en échec lorsque la déduction logique à partir de la situation créée par le sujet débouche sur une scène, une disposition, une posture, une action différentes de celles représentées par l’artiste. C’est le cas pour le pendant du Fils ingrat, Le Fils puni, que Diderot commence par couvrir d’éloges.

« Mais comme il est dit que l’homme ne fera rien de parfait, je ne crois pas que la mère ait l’action vraie du moment ; il me semble que pour se dérober à elle-même la vue de son fils et celle du cadavre de son époux, elle a dû porter une de ses mains sur ses yeux, et de l’autre montrer à l’enfant ingrat le cadavre de son père. » (Ver IV 392, DPV XIV 199-200)

La mère introduit son fils dans la chambre : ses deux mains vont dans le même sens, elles présentent le père mort. Le fils se voile la face, la mère non. Diderot polarise les gestes, introduit le jeu différentiel constitutif de la théâtralité discursive classique : je montre, mais je me dérobe ; j’exhibe, mais je me retiens ; regardez, mais je ne regarde pas. Le double geste de la mère, qu’il imagine comme « l’action vraie du moment », équivaut à l’ouverture-fermeture de la porte qui introduisait l’espace de la chambre dans la description du Fils ingrat.

Point de vérité sans ce jeu différentiel qui sémiotise la disposition et articule la monstration à un discours théâtral. Dans L’Accordée de village, c’est au premier plan « une poule qui conduit ses poussins, auxquels la petite fille jette du pain », indifférente à l’événement et au discours paternel. Même indifférence de « l’enfant qui est entre les jambes du tabellion […] excellent pour la vérité de son action et de sa couleur. Sans s’intéresser à ce qui se passe, il regarde les papiers griffonnés, et promène ses petites mains par-dessus. » (Ver IV 233). Dans les scènes paroxystiques du Fils ingrat et du Fils puni, cette indifférence de contrepoint devient impossible. Mais Greuze maintient avec plus ou moins de bonheur, et Diderot repère le petit fait vrai. Pour Le Fils ingrat, « j’oubliais qu’au milieu de ce tumulte un chien placé sur le devant l’augmentait encore par ses aboiements » (Ver IV 390). Le chien vient en plus de la scène, dont il authentifie en quelque sorte la vérité. Il n’est pas nécessaire, il se trouve là, il est la preuve que tout cela n’est pas fabriqué. Et parce qu’il pointe vers l’extérieur (comme la poule, comme les enfants indifférents), hors de la fabrique théâtrale de la représentation, il annule en quelque sorte l’artifice de cette théâtralité, ou tout du moins il le fonde en vérité12.

Dans Le Fils puni, c’est le bénitier au pied du lit qui aurait dû jouer ce rôle :

« Et puis le costume est lésé, dans une bagatelle à la vérité, mais Greuze ne se pardonne rien : le grand bénitier rond avec le goupillon est celui que l’église mettra au pied de la bière ; pour celui qu’on met dans les chaumières aux pieds des agonisants, c’est un pot à l’eau, avec un rameau du buis bénit le dimanche des Rameaux. » (Ver IV 392, DPV XIV 200)

Le petit fait vrai s’avère faux. Greuze a introduit dans l’espace privé de la chambre mortuaire un objet du cérémonial public, qui ne devrait pas se trouver là mais, au moment de l’enterrement, près du cercueil, pour une ultime bénédiction. Ainsi, par son impropriété même, l’objet remplit son office : du dedans, il pointe vers le dehors de la scène ; depuis l’espace artificiel, hyper-scénographié, qui nous est donné à voir, il renvoie au monde réel, à la prise en charge ordinaire de la mort, il ramène le « chef-d’œuvre de composition » et l’« intérêt violent » de la scène à une norme commune et à une histoire simple.

La vérité comme conformité

La poule est indifférente, le chien n’est pas nécessaire, le bénitier n’est pas conforme : l’étalon de la vérité se manifeste à chaque fois à la lisière du jeu différentiel classique qui ordonne la représentation comme système de figures. À la limite des figures qui s’articulent les unes aux autres, quelqu’un, quelque chose ne s’articule pas, et fait signe par là vers, ou depuis le dehors, de façon que la vérité fasse retour comme authentification de l’artifice scénique. Comment cette authentification opère-t-elle ? Par l’ajointement d’une conformité dont l’exigence se manifestait dès Le Fils naturel :

« Qu’est-ce que la vérité ? La conformité de nos jugements avec les êtres. Qu’est-ce que la beauté d’imitation ? La conformité de l’image avec la chose. » (Troisième entretien, Ver IV 1181, DPV X 150)

Cette articulation des deux conformités, critique et mimétique, dessine déjà le champ des Salons, dont toute l’écriture apparaît du coup sous-tendue, entre description et jugement, par le critère de vérité. Dès lors, la différenciation que Diderot maintient encore en 1758 entre la recherche philosophique et l’exigence poétique de vérité paraît bien ténue :

« Autre chose est la vérité en poésie, autre chose en philosophie. Pour être vrai, le philosophe doit conformer son discours à la nature des objets ; le poète à la nature de ses caractères. » (De la poésie dramatique, XVII, « Du ton », Ver IV 1324, DPV X 392)

La formule semble opposer vérité de l’art et vérité de la philosophie : mais le système des conformités est formellement modélisé de part et d’autre de la même manière ; et la catégorie ici maintenue des « caractères » vole partout ailleurs en éclats13.

Boucher, le génie du faux

La vérité est la bannière des philosophes : c’est un encyclopédiste, un combattant des Lumières qui vient au Salon et regarde les œuvres ; son regard n’est pas neutre, et Diderot entend bien s’afficher comme tel. La vérité sera donc son mot d’ordre, à partir duquel différencier idéologiquement un bon et un mauvais camp, les artistes du vrai et les artistes du faux. Boucher est l’ennemi affiché :

« Quelles couleurs ! quelle variété ! quelle richesse d’objets et d’idées ! cet homme a tout, excepté la vérité. Il n’y a aucune partie de ses compositions qui séparée des autres ne vous plaise ; l’ensemble même vous séduit. On se demande, mais où a-t-on vu des bergers vêtus avec cette élégance et ce luxe ? quel sujet a jamais rassemblé dans un même endroit, en pleine campagne, sous les arches d’un pont, loin de toute habitation, des femmes, des hommes, des enfants, des bœufs, des vaches, des moutons, des chiens, des bottes de paille, de l’eau, du feu, une lanterne, des réchauds, des cruches, des chaudrons ? que fait là cette femme charmante, si bien vêtue, si propre, si voluptueuse ? et ces enfants qui jouent et qui dorment sont-ce les siens ? et cet homme qui porte du feu qu’il va renverser sur sa tête, est-ce son époux ? que veut-il faire de ces charbons allumés ? où les a-t-il pris ? Quel tapage d’objets disparates ! on en sent toute l’absurdité ; avec tout cela on ne saurait quitter le tableau. Il vous attache. On y revient. C’est un vice si agréable. C’est une extravagance si inimitable et si rare. Il y a tant d’imagination, d’effet, de magie et de facilité ! » (Salon de 1761, Ver IV 205, DPV XIII 222)

Diderot ne donne pas explicitement le titre du tableau qu’il décrit et se contente de reproduire les indications du Livret : « Pastorales et paysages de Boucher ». On peut reconnaître cependant, d’après sa description et le croquis de Gabriel de Saint-Aubin14 (ill. 8), la Halte à la source conservée au musée des beaux-arts de Boston, un tableau que Boucher exécuta en 1761, et agrandit sur le côté gauche en 1765, date à laquelle il le signa (ill. 9). Diderot feint d’abord de jouer le jeu du titre : le tableau se donne pour une pastorale, un paysage avec des bergers, une scène de genre donc, saisie dans la vérité de nature d’une croisée des chemins, à l’entrée d’un pont.

L’amoncellement des objets

On reconnaît en fait une Fuite en Égypte15, que Boucher a en quelque sorte laïcisée en Pastorale : au premier plan à gauche, la Vierge se repose accoudée à un abreuvoir où boit son âne ; elle regarde Jésus dormir contre son ventre et ses cuisses, sur un peu de paille. Au-dessus d’elle, Joseph décharge l’âne et prépare le campement : il a déjà tendu un drap rouge en guise de dais au-dessus d’eux, dans les branches d’un arbre. Boucher drape la Vierge de rouge, l’Enfant de bleu, les couleurs de l’Incarnation et de la Foi. Le dais, les couleurs, les personnages indiquent la base religieuse de la scène, que Diderot, sciemment ou non, escamote.

L’énumération diderotienne semble malveillante : elle casse l’ordonnance de la composition, produit un effet d’amoncellement, interdit toute circulation entre les objets. Pourtant, Diderot n’interroge pas au hasard : « quel sujet ? » pointe la tromperie sur le sujet annoncé, une pastorale, un paysage, quand il s’agit d’une scène religieuse à peine déguisée ; « que fait là cette femme charmante ? » nous invite à reconnaître l’élégance irréelle de la Vierge dans ce qui ne peut être une Bohémienne sur la route ; l’hésitation sur le statut de Joseph (« est-ce son époux ? ») est pour ainsi dire théologique16. Après avoir insisté sur les personnages et sur les actions, Diderot parle exprès de « paysage », pour montrer qu’il n’est pas dupe : « Quand on a longtemps regardé un paysage tel que celui que nous venons d’ébaucher, on croit avoir tout vu. On se trompe. On y retrouve une infinité de choses d’un prix ! » (ibid.) Peignant délibérément aux antipodes de la vérité, Boucher séduit en virtuose de la technique picturale. Il peint par tours de force et déploie une puissance d’imagination rare ; il séduit enfin par son libertinage : « comment [les visiteurs] résisteraient-ils au saillant, au libertinage, à l’éclat, aux pompons, aux tétons, aux fesses17, à l’épigramme de Boucher ? » (ibid.). Ce n’est pas La Halte qui fait parler Diderot ainsi, mais par exemple, exposées sous le même numéro au Salon de 1761, les Bacchantes endormies dans un bocage & couchées sur de molles draperies (ill. 10) : une jeune femme nue, mollement allongée sur un jeté de lit de soie rouge, feint de dormir, sa main droite appuyée sur son visage. Une compagne dodue, à plat ventre sur une couverture bleue moirée de jaune, sommeille à son côté. Sur la gauche, un satyre les observe à la dérobée, profitant d’un sommeil qui ne trompe personne : derrière lui, un second satyre, qui fait silence d’un doigt peu convaincu, semble chercher à dérober le thyrse de Bacchus déposé sur le piédestal de l’urne. Boucher a parsemé le tout de raisin blanc et de raisin noir, au bleu turquoise irréel, faisant ainsi allusion à Érigone vaincue, qu’il a peinte à plusieurs reprises18, séduite par Bacchus changé en grappe de raisin. Au-dessus de la nymphe, dans une nuée absolument gratuite, deux putti flottent dans un équilibre incertain ; l’un deux tient suspendue la grappe de la tentation et la promesse de la jouissance dont rêve la jeune femme endormie. L’urne qui surplombe le satyre, avec sa tête de faune à cornes de chèvre et ses festons, est la même que celle de La Halte de Boston et se retrouve presque à l’identique dans l’Érigone vaincue de Deshays (ill. 11). Boucher combine gratuitement les objets de ses compositions, il rebat sans cesse les cartes de son jeu formel, son art tient dans cette infinie variation à partir des mêmes dispositions19. Une femme s’offre, galante, élégante, coquette, au milieu d’une nature de théâtre, au regard libertin, un regard que la peinture même met en abyme : c’est Jupiter en satyre regardant Antiope dormir, c’est le surplomb des putti, ce sont les objets disposés dans l’espace comme de gros yeux : le chaudron de La Halte, l’urne antique. Diderot apprend là la machinerie de la peinture classique, déployée pour ainsi dire cyniquement comme un pur jeu dont Boucher serait l’ordonnateur absolu.

L’artifice des couleurs

Né en 1703, Boucher n’avait que dix ans de plus que Diderot : la révolte fascinée de Diderot contre le rococo qu’incarne Boucher ne se résume pas à un changement de génération marqué, après le style Régence puis Pompadour, par le retour à l’Antique et l’épure néo-classique. L’art de Boucher attaque toute l’ancienne révérence pour la grande manière des sujets religieux. Nous avons vu comment une Fuite en Égypte pouvait être traitée en Halte de Bohémiens20. Il faut voir également comment Le Sommeil de l’enfant Jésus, exposé au Salon de 1759, dénature et parodie génialement la sage Lumière du monde de 1750 (ill. 12).

Dans le tableau de 1750, commandé par Mme de Pompadour pour le château de Bellevue21, les camaïeux de beige dominent et la sainte famille recueillie entoure sagement le nourrisson emmailloté endormi : c’est une pieuse adoration, composée en demi-cercle et ouverte vers une trouée de lumière qui articule l’humble étable en bas à la transcendance suggérée en haut. Entre les deux, on distingue une échelle de meunier, disposée là comme une échelle de Jacob pour dire cette articulation, qui est aussi une séparation et garantit à la scène un minimum de vraisemblance.

Plus rien de tel à partir de 1759 : Boucher expose un premier Sommeil de l’enfant Jésus hors livret au Salon de 1759 (ill. 13), et un second au Salon de 1763, connu aujourd’hui par une esquisse en grisaille22. Mais c’est la couleur qui arrête Diderot :

« Mais la couleur ? Pour la couleur, ordonnez à votre chimiste de vous faire une détonation ou plutôt déflagration de cuivre par le nitre23, et vous la verrez telle qu’elle est dans le tableau de Boucher. C’est celle d’un bel émail de Limoges. Si vous dites au peintre : Mais, Monsieur Boucher, où avez-vous pris ces tons de couleur ? il vous répondra, Dans ma tête…. Mais ils sont faux… Cela se peut, et je ne me suis pas soucié d’être vrai. Je peins un événement fabuleux avec un pinceau romanesque. Que savez-vous ? la lumière du Thabor24 et celle du paradis sont peut-être comme cela ? Avez-vous jamais été visité la nuit par des anges ?… Non… Ni moi non plus, et voilà pourquoi je m’essaye comme il me plaît dans une chose qui n’a point de modèle en nature… Monsieur Boucher, vous n’êtes pas bon philosophe, si vous ignorez qu’en quelque lieu du monde que vous alliez, et qu’on vous parle de Dieu, ce soit autre chose que l’homme. » (Ver IV 246, DPV XIII 355)

Diderot le fanfaron, l’extraverti, peut très bien avoir eu réellement cette conversation avec Boucher. C’est au nom de la vraisemblance qu’il lui adresse ses reproches ; mais c’est la vérité que Boucher nargue et défie en déployant les couleurs de son imagination. Diderot reçoit pleinement le message : en critiquant la vraisemblance des couleurs, qui relève de la technique picturale, il s’est aventuré dans l’espace des peintres ; en défiant la vérité, Boucher mène la contre-offensive sur le terrain des philosophes.

Greuze face à Baudouin

Se placer du côté de la vérité, c’est s’engager pour les Lumières : Monsieur Boucher veut-il interpréter Dieu sur la toile ? c’est de l’homme qu’il devra traiter, et de Dieu comme d’une métaphore. Car le véritable objet de l’art est là : dans l’homme, dans les mœurs, dans la vertu qu’il s’agit de recommander par l’exemple.

La prédication des bonnes mœurs

Boucher couvert de gloire dédaigne le Salon, où il expose peu. Mais son élève Pierre-Antoine Baudouin, qui débute sa carrière, y est très présent. De dix ans plus jeune que Diderot, il épouse en 1758 la plus jeune fille de Boucher, Marie-Émilie. En 1763, il est reçu académicien avec une Phryné de petites dimensions (ill. 14), mais dans la grande manière néo-classique : Vien exécutera en 1767 un César face à la statue d’Alexandre dans la même veine (ill. 15). Diderot accuse Baudouin d’avoir mis Boucher à contribution pour sa Phryné. Mais surtout, Phryné est fausse :

« Celle qui ose braver les dieux, ne doit pas craindre de mourir. Je l’aurais faite grande, droite, intrépide, telle à peu près que Tacite nous montre la femme d’un général gaulois passant avec noblesse, fièrement et les yeux baissés entre les files des soldats romains25. On l’aurait vue de la tête aux pieds. Lorsque l’orateur eût écarté le voile qui couvrait sa tête, on aurait vu ses belles épaules, ses beaux bras, sa belle gorge, et par son attitude je l’aurais fait concourir à l’action de l’orateur au moment où il disait aux juges : Vous qui êtes assis comme les vengeurs des dieux offensés, voyez cette femme qu’ils se sont complu à former, et, si vous l’osez, détruisez leur plus bel ouvrage. » (Ver IV 274, DPV XIII 393)

La timide Phryné agenouillée au bas des marches du tribunal d’Athènes chez Baudouin devient, dans l’imagination de Diderot, une fière Gauloise, ou une Armide altière fendant la foule des hommes et défiant les dieux : d’un côté, la jolie catin d’une fable libertine, de l’autre, l’héroïne des Lumières combattantes ; la vérité est un combat idéologique.

Diderot tire parti de l’enchaînement du livret, qu’il suit dans ses descriptions, pour souligner ce clivage : Greuze vient après Baudouin, et Diderot en fait son coryphée. « C’est vraiment là mon homme que ce Greuze26. » Au Salon suivant, Baudouin se fait connaître et gagne la célébrité, en exposant une dizaine de gouaches. Diderot souligne alors le contraste des deux peintres :

« Greuze s’est fait peintre prédicateur des bonnes mœurs, Baudouin, peintre, prédicateur des mauvaises ; Greuze, peintre de famille et d’honnêtes gens ; Baudouin, peintre de petites-maisons27 et de libertins. Mais heureusement il n’a ni dessin, ni génie, ni couleur, et nous avons du génie, du dessin, de la couleur, et nous serons les plus forts. » (Salon de 1765, Baudouin, Ver IV 375, DPV XIV 169)

Il ne s’agit plus ici de juger impartialement des œuvres, mais d’évaluer les atouts de son camp : Diderot annexe Greuze dont il fait le porte-parole de sa vérité. Greuze est populaire, il déclenche une contagion sensible qui confère une sorte d’évidence immédiate à ce que Diderot veut lire comme une rupture avec l’irréalisme rococo. En 1761, L’Accordée de village avait remporté un insolent succès qui frisait le scandale. Dans L’Année littéraire, que dirige Fréron, l’ennemi acharné des philosophes, on peut lire cette invite en forme de persiflage : « Louez M. Greuze comme il le mérite, sans en faire l’ami du Parterre, c’est-à-dire une espèce de Bouffon28. » Plus loin, c’est l’amphigouri des éloges décernés à Deshays puis à Greuze qui est dénoncé : « Quel galimatias ! Mais voici du grand. […] …Les tableaux de M. Greuze pourront former un jour un Traité complet de Morale domestique…29 » Se déclarer pour ou contre Deshays et Greuze, revient quasiment à se déclarer pour ou contre l’Encyclopédie.

Le hasard et le code

Mais qu’y a-t-il de si révolutionnaire dans L’Accordée de village (ill. 16) ? C’est d’abord un rapport nouveau à la vérité :

« Enfin je l’ai vu, ce tableau de notre ami Greuze ; mais ce n’a pas été sans peine ; il continue d’attirer la foule. C’est un père qui vient de payer la dot de sa fille. Le sujet est pathétique, et l’on se sent gagner d’une émotion douce en le regardant. La composition m’en a paru très belle ; c’est la chose comme elle a dû se passer. Il y a douze figures ; chacune est à sa place, et fait ce qu’elle doit. Comme elles s’enchaînent toutes ! Comme elles vont en ondoyant et en pyramidant ! Je me moque de ces conditions ; cependant quand elles se rencontrent dans un morceau de peinture par hasard, sans que le peintre ait eu la pensée de les y introduire, sans qu’il leur ait rien sacrifié, elles me plaisent. » (Ver IV 232, DPV XIII 266-7)

Ce n’est plus une scène, l’arrangement théâtral d’une idée : « c’est la chose comme elle a dû se passer ». Pourtant, cette « chose » que ne prédétermine aucune ordonnance d’école, aucun artifice de style, a le bon goût, par hasard, par une pure coïncidence de l’art et du réel, de respecter toutes les conventions académiques de la peinture d’histoire : la composition en pyramide ordonne les douze figures en un groupe unique, dont la rigueur linéaire est atténuée par l’ondoiement des têtes, la promise à gauche un peu au delà, le père à droite légèrement en deçà du tracé géométrique.

La vérité coïncide avec le code, la nature avec la composition, mais elle le fait sans même que l’artiste y ait pensé. Le code se déploie depuis la nature ; il en est l’évidence naturelle et la pierre de touche. Le plaisir, face à Greuze, consiste à retrouver toutes les ficelles de la composition classique, et en même temps à feindre de les ignorer, à feindre même que le peintre n’y a pas songé…

Car, Diderot finit par le confesser, la vérité de Greuze n’est pas absolument vraie :

« Teniere peint des mœurs plus vraies peut-être. Il serait plus aisé de retrouver les scènes et les personnages de ce peintre ; mais il y a plus d’élégance, plus de grâce, une nature plus agréable dans Greuze. Ses paysans ne sont ni grossiers comme ceux de notre bon Flamand, ni chimériques comme ceux de Boucher. » (Ver IV 234, DPV XIII 270-1)

La peinture hollandaise est à la mode, ses petits formats et ses sujets simples conviennent à l’aménagement des maisons de plaisance et de leurs boudoirs faussement rustiques. Dans L’Homme au chapeau blanc, par exemple (ill. 17), on voit comment Teniers, avant Greuze, s’arrange pour faire pyramider les fumeurs de pipe d’une taverne devant un grand mur uni qui introduit la découpe théâtrale. Greuze érige ce type de mur en principe de composition, mais escamote l’arrière-plan grossier, au profit d’un simple et discret escalier d’où disparaît une ombre fugitive.

Entre la rudesse paysanne de Teniers et la mignardise de Boucher, Greuze offrirait donc une voie moyenne, avec « plus d’élégance, plus de grâce, une nature plus agréable ». L’équilibre s’avère cependant bien difficile à tenir. En 1765, face au Portrait de Mme Greuze (ill. 17) qui sert d’étude à La Mère bien aimée, Diderot souligne l’équivoque libertine :

« Voici, mon ami, de quoi montrer combien il reste d’équivoque dans le meilleur tableau. Vous voyez bien cette belle poissarde30 avec son gros embonpoint, qui a la tête renversée en arrière, dont la couleur blême, le linge de tête étalé, en désordre, l’expression mêlée de peine et de plaisir montrent un paroxysme plus doux à éprouver qu’honnête à peindre ; eh bien, c’est l’esquisse, l’étude de la Mère bien-aimée. Comment se fait-il qu’ici un caractère soit décent, et que là, il cesse de l’être ? » (Ver IV 385-6, DPV XIV 188)

Ici encore, difficile d’incriminer l’intention du peintre. Anne-Gabrielle Babuti, son épouse, fille d’un libraire du quai des Augustins, chez qui Diderot jeune se fournissait en lectures libertines31, était une jeune femme très sûre de ses attraits. Greuze l’avait épousée le 31 janvier 1759, il s’en séparera en 1785, las de ses infidélités. Diderot nous suggère ici que le portrait dit plus de vérité que ce que l’artiste avait l’intention d’en dire, plus même peut-être que ce que Greuze en sait. Mme Greuze eut trois filles, Marie-Anne Claudine en novembre 1759, morte en bas âge, Anne-Geneviève, dite Caroline le 16 avril 1762, Louise-Gabrielle le 15 mai 1764. En 1765, le peintre pouvait s’imaginer bientôt à la tête d’une nombreuse famille et se projeter dans le tableau vertueux d’un bonheur familial qui rayonnerait à partir du visage lumineux de son épouse en Mère bien aimée.

Scène libertine et drame bourgeois

Sommes-nous si éloignés du Coucher de la mariée de Baudouin, devant lequel Diderot s’arrête longuement en 1767 (ill. 19) ? Là aussi, le sujet est moral : la jeune femme que ses suivantes conduisent au lit devant son époux qui la conjure à ses pieds défaille et pleure ; elle fait étalage de sa vertueuse pudeur dans un tableau dont la scénographie libertine se superpose parfaitement avec la sensibilité vertueuse d’une scène de comédie bourgeoise larmoyante, parfaitement autorisée. L’époux très légitime, pathétiquement respectueux, de la naïve éplorée, n’accomplit après tout que son devoir, que sanctifie une résistance féminine de pure convention et d’excellent aloi. Aussi n’est-ce pas sur le sujet que Diderot attaque Baudouin, mais, obliquement, sur le choix du moment :

« Ce moment est faux. Il serait vrai qu’il serait d’un mauvais choix. Quel intérêt cet époux, cette épouse, ces femmes de chambre, toute cette scène peut-elle avoir. Feu notre ami Greuze32 n’eût pas manqué de prendre l’instant précédent33, celui où un père, une mère envoient leur fille à son époux. Quelle tendresse ! quelle honnêteté ! quelle délicatesse ! quelle variété d’actions et d’expressions dans les frères, les sœurs, les parents, les amis, les amies, quel pathétique n’y aurait-il pas mis. Le pauvre homme que celui qui n’imagine dans cette circonstance qu’un troupeau de femmes de chambre. (Ver IV 668, DPV XVI 287)

Diderot rabat Le Coucher de la mariée sur L’Accordée de village. Au papillotage des suivantes disposées autour de la mariée pour la conjonction du sexe, il substitue le discours paternel, l’ordonnance et la liaison familiales. Baudoin distribue un éventail de couleurs et d’affèteries ; Diderot imagine la scène d’un drame bourgeois. L’explosion gratuite des couleurs de Baudouin, la légèreté virevoltante de ses figures irréelles, la dérision douce de la sociabilité bourgeoise qu’elles miment comme en se jouant, lui apparaissent dans toute la fausseté de leur irrévérence rococo, qui pourtant prépare l’autonomisation de la peinture vis-à-vis de la poésie, la prise de conscience de l’attraction immédiate qu’exerce la peinture sur l’œil, la fermeture d’une chambre imaginaire, associale, de la rêverie pré-romantique.

Le jeu du faux et du vrai ne recoupe donc pas exactement celui du réel et de l’artifice. Baudouin est faux parce qu’il contrevient aux mœurs, c’est-à-dire à un système antérieur de vraisemblance. Ce qui est immoral, ce n’est pas le sujet même, mais le code employé pour sa représentation, ou plus exactement l’économie du code : Le Coucher de la mariée échappe au régime du discours théâtral, auquel Diderot est encore attaché ; il déploie un piège direct pour l’œil, sans la médiation d’une lecture, d’un déchiffrement, plus vrai donc en un sens que la scène alternative proposée par Diderot : ici, l’œil glisse sans effort vers la fente du rideau et l’ouverture du lit, tout y conduit. C’est cette évidence, cette facilité, bien plus que ce qui est montré, qui apparaît scandaleuse.

L’embarras de Diderot est plus net à propos de La Mère qui surprend sa fille sur une botte de paille34 (ill. 20). Il commence par annoncer « une excellente chose », mais, après une description minutieuse, il se ravise :

« Je reviens sur mon premier jugement. Tout ceci, bien peint, mais très bien peint, n’est qu’un amas de contradictions. Point de vérité. Point de vrai goût. Je suis révolté de la bassesse de cette vieille, de ces bottes de paille, de cette écurie, et de cette élégante et de cet élégant qui la caresse. » (Ver IV 673, DPV XVI 295)

Le « bien peint » renvoie à une perfection technique qui piège traîtreusement le regard ; ce qui choque Diderot une nouvelle fois n’est pas tant l’immoralité du sujet (après tout, le regard de la mère condamnant la scène légitime sa représentation vertueuse) que l’inconvenance des deux élégants dans la grange, autrement dit l’association de deux mondes incompatibles dans un même lieu. De même que la vérité de Greuze était identifiée à son goût (le chien du Fils ingrat), le défaut de vérité de Baudouin est un défaut de goût. Nous opposerions aujourd’hui nettement une catégorie objective, la vérité, et une catégorie subjective, le goût : le dix-huitième siècle les place l’une et l’autre entre deux.

Vérité du portrait

Plus que n’importe quelle autre pratique artistique, celle du portrait est traversée par les paradoxes de la vérité en peinture. Derrière le mot simple se cache « une théorie très abstraite35 » : comme le tableau36, le portrait chez Diderot ne désigne pas un objet, mais une tendance dans le processus de la représentation.

Théorie platonicienne du portrait

Dans le préambule du Salon de 1767, le portrait se définit par son opposition radicale au modèle idéal :

« si vous aviez choisi pour modèle la plus belle femme que vous connussiez, et que vous eussiez rendu avec le plus grand scrupule tous les charmes de son visage, croiriez-vous avoir représenté la beauté. Si vous me répondez que oui ; le dernier de vos élèves vous démentira, et vous dira que vous avez fait un portrait. Mais s’il y a un portrait du visage ; il y a un portrait de l’œil ; il y a un portrait du col, de la gorge, du ventre, du pied, de la main, de l’orteil, de l’ongle ; car qu’est-ce qu’un portrait, sinon la représentation d’un être quelconque individuel ? Et si vous ne reconnaissez pas aussi promptement, aussi sûrement, à des caractères aussi certains l’ongle portrait que le visage portrait ; ce n’est pas que la chose ne soit, c’est que vous l’avez moins étudiée ; c’est qu’elle offre moins d’étendue ; c’est que ses caractères d’individualité sont plus petits, plus légers et plus fugitifs. » (Ver IV 522, DPV XVI 64)

Le portrait singularise la figure, aux antipodes de la généralité idéale de la belle nature. Mais surtout, le principe de cohérence logique qui gouverne la vérité devrait permettre, à partir de l’imitation rigoureuse du plus petit détail, de retrouver l’ensemble du portrait, selon une formule que Diderot affectionne, ex ungue leonem37. On touche ici cependant à la limite aberrante de la théorie classique du vrai. De fait, le détail est toujours faux :

« vous n’oseriez pas m’assurer depuis le moment où vous prîtes le pinceau, jusqu’à ce jour, de vous être assujetti à l’imitation rigoureuse d’un cheveu. Vous y avez ajouté ; vous en avez supprimé ; sans quoi vous n’eussiez pas fait une image première, une copie de la vérité, mais un portrait ou une copie de copie, *φαντάσματος, οὐκ ἀληθείας, et vous n’auriez été qu’au troisième rang, puisque entre la vérité et votre ouvrage, il y aurait eu, la vérité ; ou le prototype, son fantôme38 subsistant qui vous sert de modèle, et la copie que vous faites de cette ombre mal terminée, de ce fantôme. Votre ligne n’eût pas été la véritable ligne, la ligne de beauté, la ligne idéale, mais une ligne quelconque altérée, déformée, portraitique, individuelle ; et Phidias39 aurait dit de vous, **τρίτος ἐστὶ ἀπὸ τῆς καλῆς γύναικος καὶ ἀληθείας. Il y a entre la vérité et son image, la belle femme individuelle qu’il a choisie pour modèle. » (Ver IV 522, DPV XVI 64-5)

La nécessaire fausseté du portrait permet à Diderot de renverser la théorie platonicienne de l’imitation. Au delà même de la gageure d’une imitation qui ne peut être exacte à la minutie près, il n’y a jamais de portrait parce que, fondamentalement, le peintre n’ambitionne pas de produire une imitation, une copie de ce qu’il a sous les yeux, mais « une image première », c’est-à-dire la représentation directe de l’idée (ce qui est impensable pour Platon). En cela, le peintre est le rival du philosophe : l’enjeu de la production des images, c’est la recherche de la vérité, une recherche qui passe par la matérialité plastique de l’expérience artistique, par ce que Diderot désigne comme le technique.

Le détail et l’idée

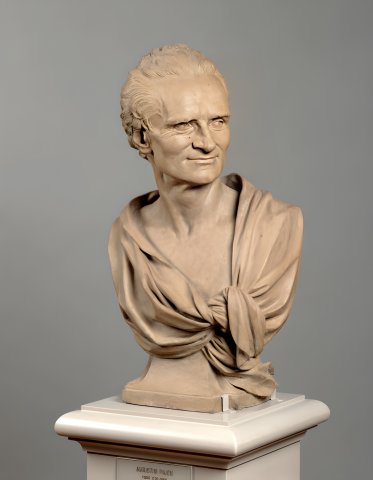

Il s’agit donc de retourner le portrait contre le portrait, de faire une image première à partir du portrait. Dès 1761, Diderot pressent ce qui va devenir le renversement fondateur de son matérialisme, la récupération sensible de l’idée platonicienne. Ainsi devant le buste de Falconet médecin (ill. 21), par Falconet40, il s’exclame :

« Beau, très beau. On ne saurait plus ressemblant. Quand nous aurons perdu ce vénérable vieillard, nous demanderons où est son buste, et nous l’irons revoir. Aussi cette tête-là prêtait bien à l’art. Elle est chauve. Un grand nez. De grosses rides et bien profondes. Un grand front. De longues cordes de vieillesse tendues du dessous de la mâchoire, le long du col, jusqu’à la poitrine ; une bouche d’une forme particulière. De la sérénité ; de l’ingénuité, et de la bonhomie. » (Ver IV 229, DPV XIII 262)

Le buste de pierre est prévu pour se substituer au vieillard de chair à sa mort, il occupe la même place, le même degré de vérité que lui dans l’ordre de la représentation. Cette vérité est attestée par la dissémination du portrait en détails, en fragments de vérité : le nez, les rides, le front, les tendons du cou, la bouche. Mais ces détails valent-ils comme copies exactes, ou plutôt comme signes exemplaires d’une tête idéale de vieillard ? « cette tête-là prêtait bien à l’art » : elle est vraie parce qu’elle est générale en plus d’être ressemblante.

De même, l’éloge du buste de Jean-Baptiste Lemoyne le fils par son élève Pajou consiste à l’amener par la parole, pour ainsi dire incantatoirement, à la chair41 et à la vie (ill. 22 et 23) :

« Il vit, il pense, il regarde, il voit, il entend, il va parler. Je suis tenté d’aller chez vous et de jeter par les fenêtres ce bloc de terre mort qui y est. » (Ver IV 200, DPV XIII 82)

Grimm possédait-il un autre buste de Lemoyne ? La vérité du portrait est exclusive, il ne peut y en avoir qu’un. A propos du portrait du graveur Jean-Georges Wille (ill. 24), ami de la première heure et voisin de Diderot, avec qui celui-ci avait « vécu dans le même grenier » (Ver IV 362), Diderot reprend, en 1765, comme pour le buste de Falconet médecin, l’inventaire des micro vérités disséminées en-deça de la figure :

« C’est l’air brusque et dur de Wille, c’est sa raide encolure, c’est son œil petit, ardent, effaré, ce sont ses joues couperosées. Comme cela est coiffé ! Que le dessin est beau ! Que la touche est fière ! Quelles vérités et variétés de tons ! et le velours, et le jabot, et les manchettes d’une exécution ! J’aurais plaisir à voir ce portrait à côté d’un Rubens, d’un Rimbrand ou d’un Vandyck » (Ver IV 388, DPV XIV 192).

Là encore, l’accumulation des vérités singulières se retourne en modèle idéal, susceptible de rivaliser avec les plus grands peintres portraitistes, Rubens dont Diderot possédait une tête de vieillard42, Van Dyck, qu’il avait admiré dans la collection du duc d’Orléans au Palais-Royal43, Rembrandt, vu en gravure probablement dans le grenier du baron d’Holbach44.

Le secret du portrait

Le portrait réussit donc malgré tout à être vrai, alors même que, sur le plan théorique, la vérité et le portrait ont été posés comme deux tendances antagonistes. L’effet s’obtient au prix d’un renversement qui retourne la minutie du détail vrai en signe d’une vérité générale. Toute la subtilité du retournement tient au fait qu’il s’opère parfois à l’insu du peintre, comme lorsque Greuze peint sa femme en Mère bien aimée, en 1765. L’exactitude photographique de la peinture vériste trahit alors sur la toile ce que l’intention didactique, l’imagination créatrice, la composition savante n’avaient pas prévu. Diderot évoque ce supplément de vérité à propos de ses propres portraits (ill. 25) :

« Je n’ai jamais été bien fait que par un pauvre diable appelé Garant, qui m’attrapa, comme il arrive à un sot qui dit un bon mot. Celui qui voit mon portrait par Garant, me voit. Ecco il vero Polichinello45. […] J’oubliais parmi les bons portraits de moi, le buste de Madlle Collot46 ; surtout le dernier qui appartient à Mr Grimm, mon ami. Il est bien. Il est très bien. Il a pris chez lui la place d’un autre que son maître Mr Falconet avait fait et qui n’était pas bien. Lorsque Falconnet eut vu le buste de son élève, il prit un marteau et cassa le sien devant elle. Cela est franc et courageux. […] Je dirai cependant de ce mauvais buste, qu’on y voyait les traces d’une peine d’âme secrète dont j’étais dévoré, lorsque l’artiste le fit.

Comment47 se fait-il que l’artiste manque les traits grossiers d’une physionomie qu’il a sous les yeux, et fasse passer sur sa toile ou sur sa terre glaise les sentiments secrets, les impressions cachées au fond d’une âme qu’il ignore ? La Tour avait fait le portrait d’un ami. On dit à cet ami qu’on lui avait donné un teint brun qu’il n’avait pas. L’ouvrage est rapporté dans l’atelier de l’artiste, et le jour pris pour le retoucher. L’ami arrive à l’heure marquée. L’artiste prend ses crayons, il travaille, il gâte tout ; il s’écrie : J’ai tout gâté, vous avez l’air d’un homme qui lutte contre le sommeil… et c’était en effet l’action de son modèle, qui avait passé la nuit à côté d’une parente indisposée. » (Salon de 1767, Ver IV 532-3, DPV XVI 84 et 514)

Si Jean-Baptiste Garand a attrapé la vérité de Diderot, c’est par hasard, comme c’est par hasard que Greuze a rencontré la composition pyramidale classique en disposant naturellement L’Accordée de village. La vérité en peinture vient en supplément de l’art, et en quelque sorte contre lui. Elle se manifeste comme trace sur le buste de Falconet, « traces d’une peine d’âme secrète dont j’étais dévoré », ou sur le portrait de Mme Greuze ; elle gâte un portrait de La Tour en trahissant une nuit sans sommeil du modèle. Une circonstance extérieure vient affecter la peinture, en dehors de la pose, en dehors du dessein de la commande. Et ce dehors circonstanciel, ce détail supplémentaire, trahit une vérité intime, exprime la vérité du portrait, à la fois comme vérité simple (photographique) et comme vérité idéale : Diderot en Polichinelle, en amant malheureux, tel autre dévoué pour une parente malade, détachent le portrait de la pure commande sociale pour faire image.

Or l’excès des objets chez Boucher, l’indifférence ou l’inadéquation du détail chez Greuze mettaient en œuvre le même mouvement de ce que Jacques Derrida désigne comme parergon :

« Un parergon vient contre, à côté et en plus de l’ergon, du travail fait, du fait, de l’œuvre mais il ne tombe pas à côté, il touche et coopère, depuis un certain dehors, au-dedans de l’opération. Ni simplement dehors ni simplement dedans. Comme un accessoire qu’on est obligé d’accueillir au bord, à bord48. »

Une certaine surabondance de l’art, contre laquelle Diderot s’insurge, trouve, dans cette révolte même, son moment de vérité.

Notes

Deuxième entretien sur Le Fils naturel, Ver IV 1160, DPV X 122. Grimm cite cette allégorie comme une évocation récurrente de Diderot dans une lettre à Sophie Volland (Correspondance littéraire du 15 août 1763).

Cours de peinture par principes, composé par M. de Piles, Paris, J. Estienne, 1708 ; Gallimard, Tel, 1989.

Jacqueline Lichtenstein, La Tache aveugle. Essai sur les relations de la peinture et de la sculpture à l’âge moderne, Gallimard, Nrf Essais, 2003, et Aurélia Gaillard, Le Corps des statues - Le vivant et son simulacre à l’âge classique (de Descartes à Diderot), Paris, Champion, 2003.

Christian Ludwig von Hagedorn, Réflexions sur la peinture… [1762] traduites de l’allemand par M. Huber, tome I, Leipzig, Gaspar Fritsch, 1775, p. 85-86.

Voir « Diderot, le goût de l’art », note 88.

Voir le début des Essais sur la peinture, Ver IV 467-9 et la notion de « conspiration générale des mouvements » (Ver IV 470), opposée à la conception de R. de Piles, fondée sur le choix, l’assaisonnement et la composition des éléments (Cours…, op. cit., p. 21-22).

William Hogarth, The Analysis of Beauty, 1753, lu en anglais à l’occasion du compte rendu de Webb au début de 1763. Voir le Salon de 1765, Ver IV 349 et 351 et la référence satirique à propos d’un buste de Lemoyne en 1767, Ver IV 800. Mais surtout Hogarth inspire à Diderot l’envolée inspirée sur « la ligne de beauté, la ligne idéale », qui devient la « ligne vraie, modèle idéal de beauté », puis le seul modèle idéal (Ver IV 522-8).

Sur les rapports entre Hogarth et le Salon de 1765, voir Elisabeth Lavezzi, « Diderot et Hogarth, la pyramide et la ligne serpentine », in Les Salons de Diderot, théorie et écriture, PUPS, 2008, p. 73sq.

C’est l’histoire de la Chimère de Zeuxis (Pline, Histoire naturelle, XXXV, 64), que Diderot apparemment ne connaît pas. Il lit pourtant, ou relit Pline lors de sa controverse avec Falconet sur la postérité (février 1766, Ver V 616). Le schéma de l’histoire, sans les personnages, se retrouve au début du Salon de 1767, Ver IV 522.

Voir O. Zeder, « Peindre en poète ».

Voir notamment dans le premier entretien « Et laissez là les tréteaux ; rentrez dans le salon » (Ver IV 1135) ; « C’est que ce n’est pas une fiction, mais un fait » (Ver IV 1138) ; « Il s’agit ici d’un fait et non d’une fiction » (Ver IV 1140). Deuxième entretien, « Ah ! Vous voilà remonté sur la scène. » (Ver IV 1159) ; « Et cette action ne vous paraît pas naturelle ! Reconnaissez au contraire, à ces caractères, la différence d’un événement imaginaire et d’un événement réel. » (Ver IV 1162). Troisième entretien, « Il me semble qu’il y a bien de l’avantage à rendre les hommes tels qu’ils sont. » (Ver IV 1181)

Deuxième entretien sur Le Fils naturel, Ver IV 1155-6, développé dans le troisième entretien, Ver IV 1174.

Or cette annulation est paradoxalement ce qui détermine le style, la manière, la singularité créatrice du peintre : « ce chien qui aboie est un de ces accessoires que Greuze sait imaginer par un goût tout particulier. » (Ver IV 391, DPV XIV 198)

Voir De la poésie dramatique, XIII, « Des caractères », Ver IV 1311-7, plaidoyer virulent contre le « contraste des caractères », et, dans le troisième entretien sur Le Fils naturel, la théorie des conditions : « ce ne sont plus, à proprement parler, les caractères qu’il faut mettre sur la scène, mais les conditions. » (Ver IV 1176-7)

Le dessin de Saint-Aubin pose problème pour la partie droite du tableau, où l’on distingue à droite un bœuf à la place des jeunes gens discutant sous une urne antique, et où l’arrière-plan semble vide, alors qu’il fourmille de personnages et d’animaux (dont un dromadaire) dans le tableau de Boston. S’il s’agit bien du même tableau, Boucher l’a profondément remanié, supprimant notamment le bœuf du premier plan à droite pour le replacer à gauche à côté de l’âne, sur la bande de toile ajoutée.

Voir par exemple Le Repos pendant la fuite en Égypte conservé à l’Ermitage (inv. 11.39), et daté de 1757. Acquis par Catherine II entre 1766 et 1774, il pourrait l’avoir été avec Diderot pour intermédiaire…

On ne voit ni feu, ni charbons allumés sur la toile de Boston : Joseph tient dans sa main gauche une panière et un torchon, et desserre le harnais de l’âne de la main droite. Erreur de Diderot, ou modification supplémentaire de Boucher ?

Grimm a édulcoré ce passage pour la Correspondance littéraire : « au saillant, aux pompons, aux nudités, au libertinage, à l’épigramme ».

Voir le tableau de la Wallace collection, daté de 1745, P447, et celui du musée Lambinet à Versailles, inv. n°528.

On peut comparer ces Bacchantes endormies de Boucher à l’Érigone vaincue de Deshays, gravée en 1768 par Lévesque, où l’on retrouve l’urne, la grappe suspendue, les deux putti, et même Bacchus derrière l’urne aux aguets comme le satyre de Boucher.

La référence aux Bohémiens est explicite dans le pendant de Boston de La Halte de 1761-1765, Une Marche de Bohémiens ou Caravane dans le goût de Benedetto di Castiglione, n°1 du livret du Salon de 1769.

Exposé au Salon de 1750, conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon, évoqué par Diderot à l’article Baudouin du Salon de 1767, DPV XVI 294.

Boucher, Le Sommeil de l’Enfant Jésus, huile sur toile cintrée en camaïeu brun, 62,5x36,8 cm, Vente Sotheby’s Paris du 23 juin 2011, lot. 74.

« La déflagration n’a lieu qu’après que le nitre est en fusion & rougi […]. Quoique le nitre paroisse peu agir sur le cuivre, il ne laisse pas de le calciner complettement, & de le réduire en chaux. Cette chaux s’emploie dans la peinture en émail. Si on la fait fondre seule dans un creuset, elle se convertit en verre d’une couleur de marron assez belle. » (Antoine Baumé, Chymie expérimentale et raisonnée, Paris, Didot, 1773, t. 2, p. 653. Une première version, par Macquer et Baumé, est publiée chez Hérissant en 1757)

Le mont Thabor, en Galilée, serait le lieu de la Transfiguration du Christ.

Allusion à Boudicca reine des Icéniens à la tête de la révolte des Bretons en 61 ? Voir Agricola, 16, 1 et surtout Annales, 14, 35, 1-2. Mais Boudicca ne fut pas livrée aux Romains : d’après Tacite, elle s’empoisonna (37, 2).

Salon de 1763, Greuze, Ver IV 275.

Les Petites-Maisons ne désignent pas ici l’asile d’aliénés créé en 1557 à l’emplacement de la maladrerie de l’abbaye de Saint-Germain des Prés, mais cet petites demeures galantes que les aristocrates et les riches financiers se faisaient construire aux abords de Paris pour y entretenir leurs maîtresses et y organiser des parties fines. Voir Jean-François de Bastide, « La Petite-Maison », in Contes de M. de Bastide, Paris, L. Cellot, 1763, II, 1, p. 47-88.

L’Année littéraire, Année 1761, par M. Fréron…, t. 7, Amsterdam et Paris, Lambert, p. 48, oct. 1761.

Fréron répond à l’auteur anonyme et très élogieux des Observations d’une Société d’Amateurs sur les Tableaux exposés au Salon cette année 1761. L’italique désigne les citations de ladite brochure. Fréron peut également faire allusion à un vaudeville du temps. Plusieurs prirent en effet pour thème le parterre : Le Parterre merveilleux, de Denis Carolet, musique de Gillier (1732), Compliment au parterre, de Guyot de Merville (1744), Crispin censeur, ou le parterre mécontent…

Op. cit., p. 50.

« Poissarde. s. f. Terme injurieux que se disent les Harengères les unes aux autres pour se reprocher leur malpropreté. » (Dictionnaire de Trévoux, éd. 1771, VI, 866)

Voir la scène que Diderot broche à propos d’un Autre Portrait de Mme Greuze, Ver IV 386-7, et Jean Sgard, « Diderot et La Religieuse en chemise », Recherches sur Diderot et l’Encyclopédie, n°43, p. 49-56.

Diderot vient juste de se brouiller avec Greuze, sans doute à cause des avances de sa femme, « une des plus dangereuses créatures qu’il y ait au monde » (Lettre à Falconet du 15 août 1767, Ver V 748).

La proposition d’anticiper le moment de la scène est récurrente dans les Salons. Voir, « Diderot, le goût de l’art », « Le geste sublime » et la note 70.

La gouache a été gravée par Nicolas de Launay en 1775 sous le titre Les Soins tardifs : il est trop tard quand la mère se soucie de sa fille…

La description de Diderot, très précise, ne correspond pas exactement avec Les Soins tardifs. Diderot mentionne une chèvre à droite, une vieille en colère au centre, des outils de laboureur à gauche. Au lieu de cela, nous voyons une jeune mère et un garçonnet pointer leur tête depuis l’échelle qui monte au grenier. Est-ce la mémoire de Diderot qui le trahit ? Ou la gouache est-elle une variante simplifiée de celle, perdue, exposée au Salon de 1767 ? La Jeune fille querellée par sa mère, de 1765, comporte bottes de paille et vieille les poings sur les côtés…

C’est le commentaire de Grimm au développement qui suit de Diderot. Voir CFL VII 34.

Voir « Diderot, le goût de l’art », « Qu’est-ce qu’un tableau ? ».

« A l’ongle on connaît le lion, pour dire qu’on juge du tout à proportion de ses parties » (Dictionnaire françois latin de l’abbé Danet, Lyon, Deville, 1737, Ongle, p. 905). Voir également Ver IV 629 (à propos du 6e tableau de la Promenade Vernet), 636 (à propos des portraits de La Tour au Salon de 1767), 844 (la signature de Chardin, Salon de 1769). L’idée était déjà présente au début des Essais sur la peinture, Ver IV 467.

L’expression aurait été utilisée en 1697 par Jean Bernoulli à propos de la solution, soumise anonymement par Isaac Newton, à son problème de la courbe brachistochrone. Mais Bernoulli ne l’a pas inventée : elle vient de Lucien, Hermotimos ou les sectes, chap. 54 (à propos de Phidias), transite par Michel Apostolios et par Erasme. Voir Apostolii Bisantii Paroemiae, Basileae, apud Ioan. Hervagium et Ioan. Erasmium Frobenium, anno D. MDXXXVIII, p. 85 (en grec seulement), Michaelis Apostolii Parœmiæ, Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriana, anno MDCXIX, VIII, 68, p. 98 (bilingue latin-grec) et Adagiorum Chiliades Erasmi Roterodami… , Froben, Basileae, MDLI.

Le fantôme et non la chose (note de Diderot, qui cite Platon, République, 598b).

Fantôme au sens de représentation, pour coller au plus près du grec φάντασμα.

L’Athéna chryséléphantine de Phidias est invoquée par Socrate dans l’Hippias majeur pour définir le Beau (289e).

Vous n’êtes qu’au 3e rang, après la belle femme et la beauté (note de Diderot, d’après République, 597e).

Apparemment le médecin et érudit lyonnais Camille Falconet n’avait aucune relation de parenté avec le sculpteur Étienne-Maurice Falconet.

Comparer avec le buste du chancelier de Maupeou par Le Moyne : « Le Maupeau est beau, c’est de la chair » (Ver IV 875). Diderot revient à plusieurs reprises sur le buste de Pajou, la seule bonne chose qu’il aurait faite depuis son retour de Rome… (Salon de 1761, Ver IV 230 ; Salon de 1767, Ver IV 805).

Regrets sur ma vieille robe de chambre, Ver IV 822.

Ver IV 531 et « Diderot, le goût de l’art », note 123.

Diderot associait déjà Rembrandt à Van Dyck pour commenter l’autoportrait de Louis-Michel Vanloo avec sa sœur travaillant au portrait de son père, en 1763 (Ver IV 243). Sur le grenier du baron d’Holbach, voir Ver IV 518.

Allusion à une anecdote racontée dans la lettre à Sophie Volland du 5 septembre 1762 : face aux tréteaux de la commedia dell’arte, à Venise, les prêtres tentent la contre-offensive d’un spectacle pieux et, montrant le crucifix, s’exclament « le vrai Polichinelle, le grand Polichinelle, le voilà. » (éd. Non Lieu, p. 335)

Une réplique de ce buste en marbre, réalisée par Mlle Collot en Russie, est conservée à L’Ermitage, Palais Youssoupov, Saint-Petersbourg.

Ici commence une addition postérieure à la Correspondance littéraire, qu’on lit dans les copies Vandeul et de Leningrad, dans le mansucrit de Coppet et l’édition Naigeon de 1798.

Jacques Derrida, La Vérité en peinture, « II. Parergon », Flammarion, 1978, Champs, p. 65.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « Peindre en philosophe : le pari de la vérité », Le Goût de Diderot. Chardin, Greuze, Falconet, Hazan, 2013, p. 91-127.

Diderot

Archive mise à jour depuis 2006

Diderot

Les Salons

L'institution des Salons

Peindre la scène : Diderot au Salon (année 2022)

Les Salons de Diderot, de l’ekphrasis au journal

Décrire l’image : Genèse de la critique d’art dans les Salons de Diderot

Le problème de la description dans les Salons de Diderot

La Russie de Leprince vue par Diderot

La jambe d’Hersé

De la figure à l’image

Les Essais sur la peinture

Atteinte et révolte : l'Antre de Platon

Les Salons de Diderot, ou la rhétorique détournée

Le technique contre l’idéal

Le prédicateur et le cadavre

Le commerce de la peinture dans les Salons de Diderot

Le modèle contre l'allégorie

Diderot, le goût de l’art

Peindre en philosophe

« Dans le moment qui précède l'explosion… »

Le goût de Diderot : une expérience du seuil

L'Œil révolté - La relation esthétique

S'agit-il d'une scène ? La Chaste Suzanne de Vanloo

Quand Diderot fait l'histoire d'une scène de genre

Diderot philosophe

Diderot, les premières années

Diderot, une pensée par l’image

Beauté aveugle et monstruosité sensible

La Lettre sur les sourds aux origines de la pensée

L’Encyclopédie, édition et subversion

Le décentrement matérialiste du champ des connaissances dans l’Encyclopédie

Le matérialisme biologique du Rêve de D'Alembert

Matérialisme et modélisation scientifique dans Le Rêve de D’Alembert

Incompréhensible et brutalité dans Le Rêve de D’Alembert

Discours du maître, image du bouffon, dispositif du dialogue

Du détachement à la révolte

Imagination chimique et poétique de l’après-texte

« Et l'auteur anonyme n'est pas un lâche… »

Histoire, procédure, vicissitude

Le temps comme refus de la refiguration

Sauver l'événement : Diderot, Ricœur, Derrida

Théâtre, roman, contes

La scène au salon : Le Fils naturel

Dispositif du Paradoxe

Dépréciation de la décoration : De la Poésie dramatique (1758)

Le Fils naturel, de la tragédie de l’inceste à l’imaginaire du continu

Parole, jouissance, révolte

La scène absente

Suzanne refuse de prononcer ses vœux

Gessner avec Diderot : les trois similitudes