Une fascination voltairienne

À la fin de l’article Salomon du Dictionnaire philosophique, nous pouvons lire :

« Nous avons les Juifs en horreur, et nous voulons que tout ce qui a été écrit par eux et recueilli par nous porte l’empreinte de la Divinité. Il n’y a jamais eu de contradiction si palpable. » (P. 3601.)

Ce que Voltaire pose ici comme contradiction constitue l’armature fondamentale à partir de laquelle se déploient les différents discours, a priori assez déconcertants, que Voltaire déploie sur les Juifs, avant, pendant et après le Dictionnaire philosophique.

Comment devons-nous lire ces textes ? Qu’est-ce que ce « nous » qui affirme que « nous avons les Juifs en horreur » ? Qu’est-ce, pour Voltaire que « les Juifs » ?

L’article Salomon, paru dès la première édition de 1764, a été considérablement remanié dans l’édition Varberg de 1765. Le sujet est alors brûlant et central pour Voltaire, qui écrit, au chapitre xxxvi de La Philosophie de l’histoire, en 1765 donc :

« Notre sainte Église, qui a les Juifs en horreur, nous apprend que les livres juifs ont été dictés par le Dieu créateur et père de tous les hommes ; je ne puis en former aucun doute, ni me permettre même le moindre raisonnement. » (Essai sur les mœurs, éd. R. Pomeau, Garnier, I, p. 129.)

Ce texte mordant et ironique de La Philosophie de l’histoire nous précise comment nous devons entendre ce « nous » et ces « Juifs » que, de façon obsessionnelle, Voltaire dispose face à face.

Nous, c’est « notre sainte Église », c’est-à-dire la collectivité officielle, instituée, à laquelle Voltaire comme ses lecteurs sont censés appartenir ; mais l’écriture voltairienne vise précisément la déconstruction de ce « nous », d’abord par la dissociation ironique, puis par l’indignation, l’abomination et la révolte. Le but de la performance voltairienne est de nous insurger contre ce « nous », de nous amener à nous en désolidariser.

Quant aux « Juifs » que « nous » sommes censés avoir « en horreur », Voltaire leur substitue immédiatement « les livres juifs », c’est-à-dire essentiellement l’ancien testament, contre lequel il se livre à une critique féroce. Les Juifs de Voltaire ne sont pas, dans ce discours, les Juifs réels, vivant de son temps : ce sont des figures symboliques qu’il vise, et qu’il vise essentiellement parce que les héros bibliques, et plus encore les textes qui les évoquent, constituent le fondement de l’institution chrétienne.

Voltaire souligne complaisamment, et avec insistance, ce qui lui apparaît comme une contradiction : « les livres juifs ont été dictés par le Dieu créateur et père de tous les hommes » ; ils sont donc sacrés et, comme tels, échappent à l’examen critique, à l’épreuve du doute méthodique, à l’exercice du raisonnement, en un mot à tout l’héritage cartésien dont se réclament les Lumières.

On aurait tort de réduire le rapport de Voltaire à cette sacralité juive des textes bibliques à une simple réprobation ironique. Il a passé trop de temps à lire la Bible, d’abord avec Mme du Châtelet à Cirey2, puis en compagnie de dom Calmet, jusqu’à la publication de La Bible enfin expliquée en 1776. Les Juifs de la Bible fascinent Voltaire, et le fascinent dans un rapport contradictoire qui est, indissolublement, d’admiration et d’horrification. C’est ce rapport que nous voudrions étudier ici, en essayant d’éviter le double écueil d’un jugement de valeur stérile et anachronique : il est très facile en effet de taxer Voltaire d’antisémitisme, tant certaines de ses formules révoltent, scandalisent par leur mauvaise foi et leur injustice ; il est vain d’autre part d’essayer d’excuser ou de justifier Voltaire en dressant, face au florilège de ses formules abominables, la liste, plus courte d’ailleurs, de ses témoignages de compassion ou même d’admiration vis-à-vis du peuple juif.

I. Evolution du rapport de Voltaire aux Juifs

Il paraît plus intéressant en revanche d’envisager la question de ce rapport de Voltaire avec la « question judaïque » dans la diachronie, comme un dossier brûlant, central et décisif dans la stratégie discursive, c’est-à-dire à la fois poétique et idéologique, de Voltaire. On peut distinguer en effet dans les années 1760 trois phases.

Nos pères et nos victimes : une contradiction fondatrice

La première, qui va jusqu’à la publication du Traité sur la tolérance en 1763, et aux réactions qu’elle suscite, est la plus modérée : indigné par l’exécution en 1761 du jésuite Malagrida, impliqué à tort ou à raison dans l’attentat contre le roi du Portigal, et avec lui de deux musulmans et de trente sept juifs, condamnés à Lisbonne par l’Inquisition au bûcher, Voltaire rédige le Sermon du rabbin Akib3 et le chapitre ciii de l’Essai sur les mœurs, qui retrace la situation des Juifs en Europe depuis la Reconquête catholique de l’Espagne. On voit se mettre en place la contradiction fondamentale :

« Leurs fameux rabbins Maïmonide, Abrabanel, Aben-Esra, et d’autres, avaient beau dire aux chrétiens dans leurs livres : “Nous sommes vos pères, nos écritures sont les vôtres, nos livres sont lus dans vos églises, nos cantiques y sont chantés” ; on leur répondait en les pillant, en les chassant, ou en les faisant pendre entre deux chiens ; on prit en Espagne et en Portugal l’usage de les brûler. Les derniers temps leur ont été plus favorables, surtout en Hollande et en Angleterre, où ils jouissent de leurs richesses, et de tous les droits de l’humanité, dont on ne doit dépouiller personne. » (Essai sur les mœurs, ch. ciii ; 1761 ; II, 63.)

Voltaire oppose à la filiation par les textes l’abomination dans le réel ; à la paternité culturelle, théologique, rituelle, l’extermination historique. D’emblée cependant nous percevons dans le discours vertueux du philosophe de la tolérance les éléments d’une dérive imaginaire, proprement pathologique. De la filiation par l’écriture, on passe en effet à la filiation par la bouche (« nos cantiques y sont chantés »), qui est la bouche même par laquelle s’exprime la réponse chrétienne (« on leur répondait ») : pillage, pendaison ignominieuse, bûcher constituent cette réponse et font tableau visuellement comme abomination, c’est-à-dire comme sécrétion, éjection horrifiante hors de la bouche. Le tableau déshumanise les Juifs, désignés curieusement à la troisième personne alors que la phrase esquissait un dialogue entre « leurs fameux rabbins », figures nobles, et les « chrétiens » lisant la bible et chantant des cantiques. Ce beau dialogue annoncé se réduit au face à face d’un « on » et de ses victimes massacrées.

La contradiction noble posée par l’Essai sur les mœurs (« Nous sommes vos pères » / « on leur répondait en les pillant ») va peu à peu être contaminée par cet imaginaire oral de l’abomination : Voltaire déplace alors la contradiction au sein même de l’histoire et de la loi juives.

A la fois tolérants et intolérants

Dans le Traité sur la tolérance, il fait des Juifs le peuple qui porte en lui la contradiction universelle de la tolérance, qui veut qu’elle coexiste indissolublement avec son revers, l’intolérance fanatique. Les Juifs peuple tolérant ? Le propos voltairien fut mal reçu :

Dans une lettre à D’Alembert du 13 février 1764, à propos du Traité sur la tolérance, Voltaire répond à la critique qui lui est faite au sujet du tableau qu’il donne des Juifs dans le Traité sur la tolérance. Voltaire parle de lui à la troisième personne :

« Le bon homme, auteur de la Tolérance, n’a travaillé qu’avec les conseils de deux très savants hommes4. Vous vous doutez bien que ce n’est pas de son chef qu’il a cité de l’hébreu. Ces deux théologiens sont convenus avec lui, à leur grand étonnement, que ce peuple abominable, qui égorgeait, dit-on, vingt-trois mille hommes pour un veau5, et vingt-quatre mille pour une femme6, etc., ce même peuple pourtant donne les plus grands exemples de tolérance ; il souffre dans son sein une secte accréditée de gens qui ne croient ni à l’immortalité de l’âme ni aux anges. Il a des pontifes de cette secte. trouvez-moi sur le reste de la terre une plus forte preuve de tolérantisme dans un gouvernement. Oui, les Juifs ont été aussi indulgents que barbares ; il y en a cent exemples frappants : c’est cette énorme contradiction qu’il fallait développer, et elle ne l’a jamais été que dans ce livre. »

On voit ici comment Voltaire travaille : il déplace un même nœud problématique ; il va vers le maximum de rendement imaginaire de la contradiction. Surtout, il porte le renversement central, la révolte propre à l’abomination, au cœur du système symbolique, dans le monde fictionnel que déploie la Bible.

Le discours voltairien n’est pas à proprement parler un discours : c’est une concaténation d’images, un renversement et une superposition d’affects. La Bible chrétienne, « ce peuple abominable » des Juifs et la « forte preuve de tolérantisme » qu’il donne s’amalgament en un seul matériau systémique, à partir duquel nourrir et conduire la campagne contre l’infâme.

Le dispositif mis en œuvre, élaboré progressivement par Voltaire, s’appuie sur un imaginaire oral. Nous avons vu comment la campagne pour écraser l’infâme se faisait au moyen de textes eux-mêmes désignés, par contagion métonymique, comme des Ecr l’Inf. L’œuvre incorpore l’objet qu’elle abomine et se constitue de lui. Le « peuple abominable » égorgeait ses victimes, mais « souffre dans son sein » ses adversaires. La gorge comme le sein renvoient au passage, au renversement oral de l’abomination. Dans ce système oral, la métonymie contamine, corrompt la contradiction.La Bible révérée s’opposait d’abord aux persécutions subies ; la Bible incorpore désormais les persécutions, les Juifs devenant l’envers abominable de la Bible qui se polarise en un « eux » et un « nous ».

D’Alembert cependant n’est pas convaincu et précise le contenu de ses « cruelles critiques » dans sa réponse du 22 février 1764. Loin de s’indigner d’un discours injurieux envers les Juifs, D’Alembert lui reproche au contraire un discours qui ne soit pas exclusivement injurieux :

« Les Juifs, cette canaille bête et féroce, n’attendaient que des récompenses temporelles, les seules qui leurs fussent promises : il ne leur était défendu ni de croire, ni d’attaquer l’immortalité de l’ame, dont leur charmante loi ne leur parlait pas. Cette immortalité était donc une simple opinion d’école, sur laquelle leurs docteurs étaient libres de se partager, comme nos vénérables théologiens se partagent en scotistes, thomistes, malebranchistes, descartistes et autres rêveurs et bavards en istes. Direz-vous pour cela que ces messieurs sont tolérans, eux qui jetteraient si volontiers dans le même feu calvinistes, anabaptistes, piétistes, spinosistes, et surtout philosophes, comme les Juifs auraient jeté philistins, jébuséens, amorrhéens, cananéens, etc., dans un beau feu que les pharisiens auraient allumé d’un côté, et les saducéens de l’autre ? Juifs et chrétiens, rabbins et sorbonistes, tous ces polissons consentent à se partager entre eux sur quelques sottises ; mais tous crient de concert haro sur le premier qui osera se moquer des sottises sur lesquelles ils s’accordent. C’est une impiété de ne pas convenir que Dieu est habillé en rouge, mais ils disputent entre eux si les bas sont de la couleur de l’habit. » (Lettre de D’Alembert à Voltaire, 22 fév. 1764.)

D’Alembert rappelle en quelque sorte Voltaire à l’ordre et tente de le ramener à ce que l’on pourrait définir comme l’orthodoxie de la doctrine. Insensible aux tableaux d’horreur où Voltaire se complaît, D’Alembert bâtit un discours contre l’intolérance, abstrait, logique et non-dialectique. Les Juifs ne sont pas à la fois tolérants et intolérants ; ils sont « libres de se partager » sur ce qui n’est pas important, « une simple opinion d’école », « quelques sottises », « si les bas sont de la couleur de l’habit » ; mais leur intransigeance est absolue pour ce qui touche à « leur charmante loi ». Il n’y a là aucune contradiction, mais une hiérarchie.

D’autre part, les Juifs de D’Alembert ne sont pas un peuple spécial, où se condenseraient tous les enjeux et les mécanismes de la lutte contre l’Infâme. Ce sont des sectaires fanatiques comme les autres, « juifs et chrétiens, rabbins et sorbonistes », Juifs d’aujourd’hui (« ces messieurs ») et Juifs de la Bible sont confondus dans une même réprobation : ce sont des « polissons ».

D’Alembert conclut par une image qui est une image allégorique, purement logique, sans affect : si, entre les sectaires, il y a discussion sur la couleur des bas de Dieu, tous s’accordent sur son habit rouge. Là est l’absurdité, là l’intolérance imbécile qu’il faut combattre.

Imaginaire voltairien de l’abomination

Mais Voltaire ne voit pas les choses ainsi et ne se résoudra jamais à ce simple exercice de démonstration et de discours. L’activité créatrice est pour lui activité de jouissance, à la fois sale et puissante, dans laquelle la distanciation par rapport à l’objet du discours est impossible. À partir de 1764, Voltaire se fait de plus en plus mordant et injuste contre les Juifs, mais on ne doit jamais oublier que cette salissure est toujours autoréflexive :

« Ce peuple doit nous intéresser, puisque nous tenons d’eux notre religion, plusieurs même de nos lois et de nos usages, et que nous ne sommes au fond que des Juifs avec un prépuce. » (Essai sur les mœurs, ch. ciii, ajout de 1769 ; II, 61.)

« Ce peuple doit nous intéresser » : interesse, c’est être partie prenante, c’est en être. Nous sommes Juifs (toujours ce nous inassignable, dont nous participons et dont nous sommes sommés de nous déprendre), et cette judéité en nous est directement liée à la double question, intimement corporelle, du sexe et de la souillure. Nous sommes « des Juifs avec un prépuce » ne signifie pas que nous avons quelque chose de plus qu’eux, mais que ce quelque chose, nous le portons en nous virtuellement coupé, puisque nous sommes juifs, dans le battement processionnel de la puissance et de l’impuissance sexuelle, de la jouissance et de l’abomination :

« Il y a grande apparence que les Egyptiens, qui révéraient l’instrument de la génération, et qui en portaient l’image en pompe dans leurs processions, imaginèrent d’offrir à Isis et Osiris, par qui tout s’engendrait sur la terre, une partie légère du membre par qui ces dieux avaient voulu que le genre humain se perpétuât. » (Article Circoncision.)

En dépossédant les Juifs de l’invention de la circoncision, Voltaire fait flotter culturellement la métonymie de la jouissance. Ceux qu’on nomme par dérision curti Judæi n’ont fait qu’hériter d’un rituel de fertilité ; quant à la dérision, elle se retourne : des Juifs, Voltaire passe aux Hottentots, qui « font couper à leurs enfants mâle un testicule ». Et ce sont eux qui rient : « Les Hottentots sont peut-être surpris que les Parisiens en gardent deux. » (Ibid.)

Après une première phase d’indignation contre le sort fait aux Juifs, auxquels il assigne une place privilégiée dans son combat pour la tolérance, Voltaire est donc passé à une seconde phase en 1764, beaucoup plus ambiguë, où se met en place la polarité discursive de l’abomination : le Dictionnaire philosophique est le lieu de cette polarité, dont l’expression passe par la dérision systématique de l’histoire juive, puis par la révolte contre les horreurs absurdes qu’elle véhicule, enfin par la mise en contradiction et la négation de la loi de Moïse et du Pentateuque.

Cette attaque en règle, massive, obsessionnelle, ne doit pas être dissociée de l’identification progressive de Voltaire aux Juifs, dont l’article Job, paru en 1767, est une des expressions les plus achevées. « Bonjour, mon ami Job » (p. 246), s’exclame Voltaire, ouvrant un dialogue qui se personnalisera de plus en plus. Les Juifs de Voltaire reprennent alors consistance comme figures ; on sort du dispositif de l’abomination, et Voltaire entre, à la fin des années 1760, dans une troisième phase de son rapport avec les Juifs. C’est la phase du dialogue, un dialogue malhonnête certes, ironique et de mauvaise foi, mais où se reconstitue le rapport d’un sujet à un objet, d’un Moi à un Autre.

La première version de l’article Juifs des Questions sur l’Encyclopédie, en 1771, est une série de lettres que Voltaire adresse à des Juifs contemporains, mais fictifs, Joseph Ben Jonathan, Aaron Mathataï et David Wincker, personnages créés par l’abbé Guenée. Antoine Guenée avait en effet fait paraître en 1765 une Lettre du lévite Joseph Ben-Jonathan à Guillaume Vadé, accompagnée de notes plus utiles (Amsterdam, A. Root, in-8°, 28p.7), évidemment adressée à Voltaire, dont Guillaume Vadé est l’un des multiples pseudonymes. L’opuscule prend dès la seconde impression le titre de Lettre du rabin Aaron Mathathaï à Guillaume Vadé, traduite du hollandois par le lévite Joseph Ben-Jonathan, et accompagnée de notes plus utiles (in-8°, 24p.8). En 1769, il publie un volume beaucoup plus important, les Lettres de quelques juifs portugais et allemands à M. de Voltaire, avec des réflexions critiques, etc., et un petit commentaire extrait d’un plus grand (Lisbonne, [en fait, Paris, Prault], in-8°, 424p.), rééditées en 1772, 1776, 1781 et tout au long du XIXe siècle jusqu’en 1863.

La réponse de Voltaire est d’abord l’article Juifs des Questions sur l’Encyclopédie, qui ne cessera de s’étoffer au cours des rééditions successives, puis un volume séparé, intitulé Un chrétien contre six juifs, préparé en 1776, publié en 17779, dans lequel Voltaire joue le rôle du chrétien, et les six juifs sont les personnages fictifs créés par Guenée. L’économie dialogique a alors définitivement supplanté le dispositif de l’abomination.

Isaac de Pinto

Dans ce processus de dialogisation, un interlocuteur bien réel celui-là a certainement joué un rôle : c’est Isaac de Pinto (1717-1787), un Juif hollandais d’origine portugaise. Lecteur et admirateur de Voltaire, il publie en 1762 d’abord un petit Essai sur le luxe (Paris, Lambert, in-12, 34p.), puis une Apologie pour la nation juive ou Réflexions critiques sur le premier chapitre du VII. tome des Œuvres de monsieur de Voltaire, au sujet des juifs, à Amsterdam, chez Jean Joubert (40p. in-8°)10. Guenée utilisera cette Apologie contre Voltaire en la rééditant, avec quelques coupures, en tête de ses Lettres de quelques Juifs portugais et allemands (l’édition de 1769). Pinto défend ses corréligionnaires et adresse, vers le 10 juillet11, son livre à Voltaire, qu’il accompagne d’une lettre :

« Si j’avais à m’adresser à un autre qu’à vous, monsieur, je serais bien embarrassé. Il s’agit de vous faire parvenir une critique d’un endroit12 de vos immortels ouvrages ; moi qui les admire le plus, moi qui ne suis fait que pour les lire en silence, pour les étudier et pour me taire mais comme je respecte encore plus l’auteur que je n’admire ses ouvrages, je le crois assez grand homme pour me pardonner cette critique en faveur de la vérité qui lui est si chére, et qui ne lui est peut-être échappée que dans cette seule occasion. J’espère au moins qu’il me trouvera d’autant plus excusable, que j’agis en faveur d’une nation entière à qui j’appartiens, et à qui je dois cette apologie. J’ai eu l’honneur, monsieur, de vous voir en Hollande lorsque j’étais bien jeune13. Depuis ce temps-là, je me suis instruit dans vos ouvrages, qui ont de tout temps fait mes délices. Ils m’ont enseigné à vous combattre ; ils ont fait plus. Ils m’ont inspiré le courage de vous en faire l’aveu. Je suis au delà de toute expression avec des sentiments remplis d’estime et de vénération &c. »

Ce texte n’est pas seulement émouvant, comme témoignage d’admiration dans la réprobation ; il est exceptionnel, car il constitue l’unique moment de rencontre, pour Voltaire, avec un Juif réel, qui ne soit ni une victime des persécutions catholiques, ni un sectateur fanatique de sa religion. Très troublante également est l’appropriation juive de l’écriture voltairienne par Isaac de Pinto, qui lit le grand homme comme on étudie la torah, qui médite Voltaire en silence, qui s’imprègne de ses livres comme on s’imprègne de la Bible, très loin de la légèreté mondaine du trait voltairien, des saillies virevoltantes et des bouffonneries théâtrales de cet écrivain de la conversation. Cette appropriation n’est pourtant pas une méconnaissance, ni un détournement : elle saisit au contraire ce que Voltaire ne livre pas volontiers de l’arrière-plan pour ainsi dire machinique de son écriture, ce ressassement biblique et, par lui, l’ambition prophétique de son œuvre, à la manière des grands prophètes de l’ancien testament.

Voltaire répond à Isaac de Pinto le 21 juillet 176214 en reconnaissant la violence et l’injustice de ses propos dans son petit opuscule « Des Juifs » de 1756 :

« A M. Pinto, Juif portugais, à Paris.

Aux Délices, 21 juillet15

Les lignes dont vous vous plaignez, monsieur, sont violentes et injustes. Il y a parmi vous des hommes très instruits et très respectables ; votre lettre m’en convainc assez. J’aurai soin de faire un carton16 dans la nouvelle édition. Quand on a un tort, il faut le réparer ; et j’ai eu tort d’attribuer à toute une nation les vices de plusieurs particuliers.

Je vous dirai, en toute franchise, que bien des gens ne peuvent souffrir ni vos lois, ni vos livres, ni vos superstitions. Ils disent que votre nation s’est fait de tout temps beaucoup de mal à elle-même, et en a fait au genre humain. Si vous êtes philosophe comme vous paraissez l’être, vous pensez comme ces messieurs, mais vous ne le direz pas. La superstition est le plus abominable fléau de la terre ; c’est elle qui, de tous les temps, a fait égorger tant de juifs et tant de chrétiens ; c’est elle qui vous envoie encore au bûcher chez des peuples d’ailleurs estimables. Il y a des aspects sous lesquels la nature humaine est la nature infernale. On sécherait d’horreur si on la regardait toujours par ces côtés ; mais les honnêtes gens, en passant par la Grève où l’on roue, ordonnent à leur cocher d’aller vite, et vont se distraire à l’Opéra du spectacle affreux qu’ils ont vu sur leur chemin.

Je pourrais disputer avec vous sur les sciences que vous attribuez aux anciens Juifs, et vous montrer qu’ils n’en savaient pas plus que les Français du temps de Chilpéric ; je pourrais vous faire convenir que le jargon d’une petite province, mêlé de chaldéen, de phénicien et d’arabe, était une langue indigente et aussi rude que notre ancien gaulois ; mais je vous fâcherais peut-être, et vous me paraissez trop galant homme pour que je veuille vous déplaire. Restez Juifs, puisque vous l’êtes ; vous n’égorgerez point quarante-deux mille hommes pour n’avoir pas prononcé shiboleth, ni vingt-quatre mille pour avoir couché avec des Madianites ; mais soyez philosophe, c’est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux dans cette courte vie.

J’ai l’honneur d’être monsieur, avec tous les sentimens qui vous sont dus, votre très humble, etc.

Voltaire, chrétien,

Et gentilhomme ordinaire de la chambre du roi très chrétien »

Cette lettre est très étrange. Si Voltaire semble commencer par y faire amende honorable, c’est pour très vite revenir à la charge : que Pinto soit juif, soit ; mais qu’il soit d’abord philosophe, ce qui nécessite de partager avec Voltaire l’horreur et le mépris pour les superstitions juives et les abominations bibliques. Il n’y a pas de science, ni de langue juive : du point d vue de l’esprit, le judaïsme n’existe pas. Pire : Voltaire signe comme chrétien, avec insolence et par défi. Face aux Juifs, il sera toujours chrétien, c’est-à-dire supérieur, et partie prenante de l’institution à l’intérieur de laquelle il se complaît pourtant, face à d’autres, dans le rôle d’histrion. A Pinto, Voltaire rappelle qu’il est « gentilhomme ordinaire de la chambre du roi très chrétien », ce que Pinto ne peut être, ni oser espérer devenir.

II. Les Juifs du Dictionnaire philosophique

Par sa position centrale dans le processus, par l’étalement chronologique de sa rédaction et de sa publication, le Dictionnaire philosophique reflète les différentes strates du rapport complexe que Voltaire entretient avec les Juifs, de l’indignation à l’abomination, de l’abomination au dialogue.

Prenons par exemple l’article Abraham, dont nous savons par la correspondance de Voltaire avec Frédéric II17 qu’il est probablement le plus ancien du recueil. Le comique de l’article tient d’abord à la dépersonnalisation d’Abraham. « Abraham est un de ces noms célèbres… » (p. 6) ; « Au reste ce nom Bram, Abram, était fameux dans l’Inde » (p. 8) ; « [la nation juive] ne connut probablement le nom d’Abraham ou d’Ibrahim que par les Babyloniens » (p. 8) : Voltaire joue sur le genre du dictionnaire, qui ne propose après tout que des définitions de noms ; or ici le nom même se dissémine. Est-ce bien Abraham ? Ou est-ce Bram, Abram, Ibrahim ? Il n’y a plus de nom et la stratégie de l’article consiste à déconstruire l’entrée même du dictionnaire.

D’où vient le nom ? Il était « célèbre dans l’Asie mineure », « fameux dans l’Inde et dans la Perse », connu des Juifs, mais « par les Babyloniens » : la dissémination du référent, l’éparpillement des renvois culturels, interdit l’assignation du nom à une personne fixe, ancrée dans une culture donnée.

S’appuyant d’ailleurs sur le chapitre II de la Genèse, verset 28, Voltaire déclare : « On nous dit qu’il était né en Chaldée, et qu’il était fils d’un pauvre potier, qui gagnait sa vie à faire de petites idoles en terre » (p. 6). Ironiquement, Voltaire feint de douter de la première information : comment ? Abraham n’était pas juif ? Tout l’article en fait tend à prouver que les Juifs n’existent pas, ou en tout cas que leur culture est un amas composite d’emprunts aux cultures limitrophes.

Quant au père potier d’Abraham, c’est une pure invention, même si Josué, au début de son dernier discours de Sichem, affirme qu’Abraham avait un père idolâtre : « Ainsi parle Yahvé, le Dieu d’Israël : Au-delà du Fleuve habitaient vos pères, Térah (=Taré), père d’Abraham et de Nahor, et ils servaient d’autres dieux. » (Josué, 24, 218.) De l’idolâtrie, Voltaire glisse, avec Calmet, à la fabrication des idoles19, puis, de son propre chef, à la poterie : la figure mythique des origines du peuple d’Israël est ainsi ramenée à l’image triviale de l’artisan, elle-même contaminée par la métaphore biblique du potier, qu’on trouve chez Jérémie et chez Isaïe20, et à laquelle saint Paul donne une signification mystique21. L’image se retourne alors contre l’intention dénigrante : le père potier, dans la tradition chrétienne, c’est Dieu même.

La déjudaïsation des grandes figures de l’épopée juive vétérotestamentaire est une constante du Dictionnaire philosophique : à l’article Adam, nous apprenons par l’Ezour-Vedam, que Voltaire croit être un antique texte sacré des brahmanes, mais qui est en fait un faux forgé par un jésuite22, que « le premier homme fut créé aux Indes, etc., qu’il s’appelait Adimo, qui signifie l’engendreur » (p. 9).

De la même façon, Job n’était pas juif : « Bonjour, mon ami Job ; tu es un des plus anciens originaux dont les livres fassent mentions ; tu n’étais point juif : on sait que le livre qui porte ton nom est plus ancien que le Pentateuque. Si les Hébreux, qui l’ont traduit de l’arabe, se sont servis du mot Jéhovah pour signifier Dieu, ils empruntèrent ce mot des Phéniciens et des Égyptiens, comme les vrais savants n’en doutent pas. » (P. 246.) L’article Job paraît en 1767 ; le contenu en sera repris dans les Questions sur l’Encyclopédie en 1771 sous un titre qui indique d’emblée la stratégie de l’auteur : Arabes, et, par occasion, du livre de Job23. Mais dès 1764, Voltaire fulminait avec le pasteur Moultou sur ce nom de Jéhovah : « Tout est phénicien ou égyptien chez ces misérables Hébreux. Le nom de Jéhovah même était phénicien. » (Lettre à Moultou, 15 septembre 1764.)

Qu’Abraham et Job soient nés en Chaldée, soit : Voltaire déforme et caricature à partir de données bibliques indéniables. Mais que dire de Joseph ?

« L’histoire de Joseph, à ne la considérer que comme un objet de curiosité et de littérature, est un des plus précieux monuments de l’antiquité qui soient parvenus jusqu’à nous. Elle paraît être le modèle de tous les écrivains orientaux ; elle est plus attendrissante que l’Odyssée d’Homère, car un héros qui pardonne est plus touchant que celui qui se venge.

Nous regardons les Arabes comme les premiers auteurs de ces fictions ingénieuses qui ont passé dans toutes les langues… » (p. 250).

Il est difficile cette fois de prouver que le fils de Jacob et de Rachel, le père de deux des douze tribus d’Israël, n’était pas juif. Voltaire s’y prend donc autrement, et s’appuie sur la version coranique de l’histoire de Joseph24. En Joseph, il exalte le personnage littéraire parfait, typique d’une « de ces fictions ingénieuses » qu’on rencontre dans tout l’Orient. Joseph, comme Ulysse, est une création littéraire ; c’est un modèle de la littérature orientale : son identité juive, ainsi à la fois déshistoricisée et sortie du corpus biblique, se dissémine dans un orient vague, dénationalisé.

Il était plus difficile de procéder de la même manière avec les rois historiques, Saül, David et Salomon. Le début de l’article David est pourtant caractéristique à ce titre :

« Si un jeune paysan, en cherchant des ânesses, trouve un royaume, cela n’arrive pas communément ; si un autre paysan guérit son roi d’un accès de folie, en jouant de la harpe, ce cas est encore très rare. » (P. 156.)

Non seulement le roi n’est pas nommé, est rabaissé à son origine vulgaire, « un paysan » (qui contribue au contraire, dans le récit biblique, à son héroïsation), mais Voltaire mêle sans prévenir l’évocation de Saül à celle de David, de sorte que le premier paysan se trouve être Saül quand on attend David, et que le second jette le trouble à la lecture.

À l’article Salomon, Voltaire insiste d’abord sur l’illégitimité du roi, puis sur le caractère apocryphe de ses écrits, deux façons encore de supprimer symboliquement l’existence du troisième roi d’Israël.

III. Contradiction, abomination, dialogisation : le dérapage voltairien

On le voit, dans le dispositif de la campagne contre l’Infâme et dans l’économie du Dictionnaire philosophique, Voltaire fait jouer un sale rôle aux Juifs. Il faut être net à ce sujet : c’est un sale rôle dans un noble combat, un rôle indigne de son infatigable dénonciation de tous les fanatismes, de ses plaidoyers répétés pour la tolérance et pour la dignité de l’homme.

Économie de l’abomination

Ce sale rôle est celui de l’abomination. L’abomination est une invention biblique : c’est le tissu imaginaire de la Bible, entre les horreurs historiques qu’elle décrit et les interdictions, les prescriptions, les punitions qu’elle prescrit. Entre le réel et la loi donc. Voltaire, lecteur assidu de la Bible, et de longue date, a parfaitement saisi cette singularité extraordinaire, puissante et bouleversante, de l’abomination biblique. Il l’a malheureusement liée à l’abomination qui historiquement a frappé le peuple juif, comme si la représentation de cette abomination dans la Bible rendait le peuple du Livre responsable de l’avoir subie. Comme si, dans l’abomination même, devenue une machine autonome, la victime était son propre bourreau, ou tout du moins dédouanait ses bourreaux de réaliser, de prolonger, de démultiplier les horreurs que son histoire et sa culture lui avaient léguées.

Cette économie de l’abomination est essentielle à la compréhension de l’écriture voltairienne du Dictionnaire philosophique : Voltaire y puise la force, l’énergie d’une parole dévoratrice, qui engloutit son objet : par l’ironie, par l’indignation, le Dictionnaire déconstruit les objets annoncés à l’entrée de chaque article, les amalgame en une matière discursive informe, insensée, abjecte, qui devient la matière même de sa révolte et de son rire.

En amont de l’abomination, préparant celle-ci, nous trouvons dans les textes l’expression d’une contradiction : nous haïssons les Juifs comme abominables ; mais nous respectons les Juifs, qui sont nos pères par la Bible. Les Juifs sont le nœud de la déconstruction discursive à laquelle Voltaire se livre à partir de cette contradiction.

Notre rapport aux Juifs n’a pas de sens, et ce pas-de-sens25 contamine progressivement tout l’édifice discursif du Dictionnaire : les Juifs n’existent pas, n’ont rien inventé, rien légué, n’ont pas de Loi, pas d’histoire. Toute la culture commune s’abîme alors au tourniquet de cette abomination.

L’abomination naît de cette faillite du discours face à la contamination juive. Faute de pouvoir tenir ce discours dont il scénographie la déconstruction, Voltaire conçoit le dispositif du Dictionnaire, dont le moteur, la machine, est l’abomination biblique.

En aval de l’abomination, à l’horizon du Dictionnaire philosophique, se dessine l’économie dialogique voltairienne : Voltaire s’adresse à Job (p. 240), fait dialoguer Jacob et Pharaon à la fin de l’article Joseph (« J’ai cent trente ans, dit le vieillard, et je n’ai pas eu encore un jour heureux dans ce court pèlerinage », p. 252), nargue le peuple juif tout entier à la fin de l’article Judée (« Adieu, mes chers Juifs ; je suis fâché que terre promise soit terre perdue », p. 253). Même à l’article David, la confrontation brutale des faits historiques et des commentaires de Voltaire, où s’exprime une subjectivité exacerbée, produit un effet dialogique : « quand et par qui ces merveilles furent-elles écrits ? Je n’en sais rien ; mais je suis bien sûr… » (p. 157) et plus loin « je suis fâché que on ami David… », puis « je suis un peu scandalisé que David… », puis « J’ai quelques scrupules sur sa conduite… »

Avec « mon ami David », qui fait directement écho à « mon ami Job » et à « mes chers Juifs », nous sommes tout près de l’adresse à la deuxième personne. Cette familiarité est ambiguë : méprisante, condescendante, insultante, elle trahit en même temps la longue pratique de la lecture biblique, l’habitation, la hantise de Voltaire par les figures de l’histoire juive. Le statut même du sujet voltairien est contaminé par l’abomination qui s’empare de lui : les Juifs n’existent pas, mais Voltaire est dans le même cas, puisqu’il prétend ne pas être l’auteur de ce qu’il écrit ; les Juifs n’ont rien inventé, mais cette imposture est celle que revendique Voltaire pour lui lorsqu’il prétend qu’il ne fait que compiler et ressasser ; les Juifs n’ont rien légué, mais Voltaire, dès qu’on le met sur la sellette, ne se figure-t-il pas en vieillard grabataire qui n’écrit rien, ne peut rien écrire, que personne ne lit ni n’écoute ?

L’abomination juive se déploie entre ces deux limites : avant elle, la contradiction juive et la déconstruction discursive qui en a résulté ; après elle, l’éclatement du sujet voltairien, et le mouvement de l’écriture vers la dialogisation.

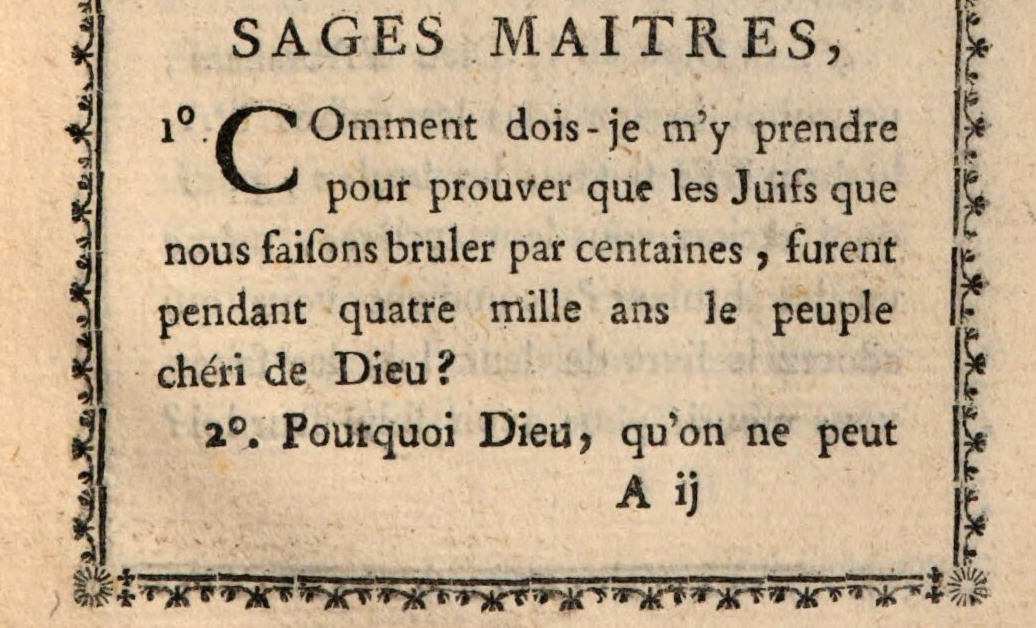

L’article Moïse

La machine poétique de l’abomination voltairienne défait le discours et, par la brutalité révoltée du pas-de-sens discursif ainsi produit, dissémine le sujet, le fait éclater en instances dialogiques disposées les unes contre les autres. Ce processus est particulièrement visible à l’article Moïse, l’un des plus anciens du Dictionnaire puisque une première version en a été présentée à Frédéric II en 1752. Mais la longue note ajoutée, à la fin de la première phrase, dans l’édition Varberg du Dictionnaire philosophique en 1765, permet de mesurer dans le temps le déplacement du propos voltairien.

Tout le début de l’article Moïse porte sur l’authenticité du texte biblique : Moïse n’est pas l’auteur du Pentateuque. Voltaire se focalise sur la matérialité du « premier exemplaire » connu de la Bible, « trouvé du temps du roi Josias26 ». Ce n’est pas la personne de Moïse, ni le contenu de la Bible qui comptent : c’est cette réalité concrète, palpable, du premier manuscrit.

Après ce préambule, Voltaire pose une série de questions, qu’il numérote de 1 à 8. Ces questions consistent en autant de contradictions : aller vers la contradiction, c’est dégager dans l’objet biblique (car l’objet de cet article, du moins dans son premier état, est la Bible et non Moïse, qui n’en constitue que l’amorce métonymique) le pas-de-sens essentiel à partir duquel tout discours devient impossible et sera défait.

Voltaire va d’abord toujours plus loin dans la matérialisation, la concrétisation de l’objet discursif : des Écritures (« par l’Écriture même il est avéré… », p. 303), au « premier exemplaire connu », de « cet unique exemplaire » à la publication du livre par le secrétaire Saphan27, du livre publié tardivement au faux forgé de toutes pièces par Esdras28 (« cela est absolument indifférent dès que le livre est inspiré », persifle Voltaire, p. 304) on passe à la langue, et bientôt au support de l’Écriture : non du « papyros », mais des « hiéroglyphes [gravés] sur le marbre ou sur le bois ». L’objet matériel, visuel, épais, volumineux, égyptien, contredit crûment l’objet symbolique initial, les Ecritures, divines, mosaïques, hébraïques.

Voltaire déploie alors, à partir de cette matérialité qui n’a pas de sens, le tableau délirant, ironique et goguenard des mille et une nuits du récit de l’Exode, avec ses vêtements magiques qui ne s’usent pas et ses ouvriers magiciens qui firent le veau d’or, puis, à partir du veau, de l’or en poudre29, puis le tabernacle avec son déploiement luxueux d’orfèvrerie et d’étoffes précieuses. Le but est de pointer que c’est « une contradiction évidente de dire qu’il y ait eu des fondeurs, des graveurs, des brodeurs, quand on n’avait ni habits, ni pain. »

L’ensemble de ce développement est fondé sur une logique de la contradiction : « Quelques contradicteurs ajoutent que… » ; « Est-il vraisemblable que… » ; l’or en poudre est une « opération impossible » ; « cela même fortifie l’opinion des contradicteurs » ; « c’est une contradiction évidente de dire » ; « aurait-il pu se contredire dans le Deutéronome ? ».

La contradiction demeure au bord de l’abomination : dans toute cette première partie de l’article Moïse il n’est pas question des erreurs et des horreurs commises par Moïse, et Voltaire entretient vis-à-vis de son objet une distance ironique certes, mais dépassionnée.

Le glissement commence à la septième question : « tandis que non seulement il n’y avait point de rois chez ce peuple, mais qu’ils étaient en horreur ». À la faveur de la contradiction chronologique (Moïse « prescrit des règles pour les rois juifs30 » à une époque où les Juifs n’ont pas de rois), Voltaire évoque comme en passant l’horreur des Juifs de l’Exode pour les rois : l’économie de l’abomination est enclenchée.

À la huitième question, on passe de l’évocation des lois (prescriptions sur le tabernacle, lois sur le mariage, organisation politique des villes, institution des rois) à l’évocation des faits : « je vous ai fait sortir au nombre de six cent mille combattants de la terre d’Égypte ».

De cette armée virtuelle, qui n’est jamais décrite comme telle dans l’Exode31, Voltaire passe au massacre des premiers-nés d’Égypte : « le Dieu qui vous parle a égorgé, pour nous faire plaisir, tous les premiers nés d’Égypte » (p. 306) ; nous retrouvons l’imaginaire oral de l’abomination32. Égorger passe par la gorge, et ici fait plaisir. Le plaisir abject et sans distance se retournera bientôt, du plaisir de voir égorger les enfants des autres au plaisir de s’entre-égorger : « vous ordonnez à vos lévites d’égorger vingt trois mille hommes de votre peuple » (p. 307 ; c’est le châtiment qu’inflige Moïse après l’épisode du veau d’or)33.

L’abomination est réversible. C’est d’abord l’évocation de la marche dans le désert, dont l’itinéraire est absurde, et témoigne donc, dans le récit, d’une contradiction logique. Mais très vite le désert fait tableau comme lieu abominable : ce sont « les déserts horribles d’Etham, de Cadès-Barné, de Mara, d’Elium, d’Horeb et de Sinaï » (p. 306) ; ce sont des « solitudes affreuses ». Voltaire prend le mot désert au sens littéraire, voire théâtral : le désert n’est pas un désert climatique (marqué par la sécheresse, le sable, la chaleur, et susceptible d’une certaine beauté), mais un désert moral, un lieu « horrible », inhumain, abandonné34.

Dans ce glissement de la contradiction à l’abomination, le processus de matérialisation, de concrétisation de l’objet a joué un rôle essentiel : l’écriture désubjectivise son objet ; Moïse est un livre, un exemplaire, puis un itinéraire, un paysage, un décor d’opéra. Voltaire travaille à transformer Moïse en carton pâte.

Parallèlement à cette moralisation/abjection de l’objet, nous assistons à la déconstruction du sujet du discours. Ce n’est pas Voltaire qui parle mais, dès l’entrée de l’article, « plusieurs savants » désignés rapidement comme des « contradicteurs », qui impliquent, au moins implicitement, l’affrontement de deux discours, ou, plutôt, le face à face d’un discours biblique et de sa contradiction, d’une exégèse instituée (dom Calmet) et de sa critique.

La contradiction dialogise. Mais lorsque la déconstruction discursive précipite la production textuelle dans une économie de l’abomination, cette dialogisation cesse de se manifester comme externe et distanciée (une querelle entre exégète de la Bible) pour s’installer au cœur de l’objet, entre les Juifs même. Dès la 8ème question, Moïse s’adresse aux Juifs (« Se pourrait-il faire qu’il eût dit aux Juifs… ? »), et les Juifs, fort longuement, lui répondent (« Les Juifs ne lui auraient-ils pas répondu… »). Ce sont là exactement les Juifs de Voltaire : irréels, fabriqués par lui à partir de sa critique du texte biblique, Juifs révoltés et révoltants, dont le tableau surréaliste alimente le tourniquet de l’abomination, de la répétition créative voltairienne.

Ce sont ces Juifs virtuels et révoltés qui, dans l’article, suscitent contre Moïse l’évocation des Juifs comme abominables : « vous nous avez fait sortir de l’Égypte en larrons et en lâches ».

De l’abomination des Juifs d’alors, on passe, très vite, à celle des Juifs d’aujourd’hui : « Voilà ce que ces Juifs murmurateurs, des enfants injustes des Juifs vagabonds, morts dans les déserts, auraient pu dire à Moïse, s’il leur avait lu l’Exode et la Genèse. » (P. 306.) Mais comment Moïse aurait-il pu lire des livres dont Voltaire vient de prouver qu’il ne les a pas écrits aux enfants des Juifs de la génération de l’Exode et du Désert, alors que lui-même est mort dans le désert, sans parvenir à la Terre Promise ? Le texte trahit ici une logique du fantasme qui n’a rien à voir avec la rationalité exégétique affirmée et revendiquée au début de l’article, dans la tradition des Dictionnaires de Bayle et de Moreri. Même dépossédé de son histoire et de son livre, Moïse demeure l’interlocuteur abominable, l’infâme dont la parole fanatique, irrationnelle, ressurgit toujours face à nous. Mais qui sommes-nous sinon, superposés aux savants contradicteurs du début de l’article, ces « Juifs murmurateurs » de la fin ?Nous sommes les « enfants injustes des Juifs vagabonds » : c’est ainsi que Voltaire, en tant que chrétien, se définit.

Murmurateurs, injustes, vagabonds et morts, les Juifs de Voltaire figurent l’abomination en nous, c’est-à-dire à la fois l’infâme et le combat contre l’infâme. La dernière page de l’article Moïse se déchaîne alors dans l’évocation exaltée et révoltée de « cette boucherie incroyable », dont Moïse par deux fois s’est rendu coupable, en faisant massacrer les adorateurs du veau d’or d’abord, les idolâtres qui s’étaient commis avec les femmes madianites ensuite35.

Mais il faut bien comprendre à quoi tend ce tableau d’une violence inouïe : peut-être à mettre en accusation les Juifs, mais certainement pas à précipiter une action, des représailles, une répression contre eux. Ce que Voltaire vise est dans une certaine mesure bien plus effroyable : c’est un anéantissement symbolique. Il n’y a là ni stratégie consciente, ni ordonnance concertée d’un discours. Ce qui se dessine est plutôt l’horizon logique d’une économie de l’abomination.

La diatribe des « Juifs murmurateurs » contre Moïse ne débouche pas en effet sur une condamnation, mais s’arrête à la lisière de cette affirmation illogique que ni eux, ni lui ne peuvent exister.

« Encore quelques actions de cette douceur, et il ne serait plus resté personne.

Non, si vous aviez été capable d’une telle cruauté, si vous aviez pu l’exercer, vous seriez le plus barbare de tous les hommes, et tous les supplices ne suffiraient pas pour expier un si étrange crime. »

Moïse a été un exterminateur : un peu plus, « et il ne serait plus resté personne », personne donc de ces Juifs dont descendent pourtant les « Juifs murmurateurs ». Mais lui-même, pour ces actions abominables qui menacent de supprimer face à lui ses contradicteurs, est renvoyé à un étrange irréel : « si vous aviez été… vous seriez… et tous les supplices ne suffiraient pas… » De même que ses contradicteurs, frappés par l’abomination de leurs pères (l’abomination biblique du veau d’or et de la prostitution sacrée), ont failli ne pas exister, de même Moïse, pris en flagrant délit de boucherie (l’abomination voltairienne des vingt trois mille, puis des vingt quatre mille massacrés), ne peut pas, comme tel, exister.

Dissémination du sujet, normalisation de l’Histoire

L’abomination est une virtualisation. Son horizon est l’éclatement du sujet : c’est le pas qu’accomplit, en 1765, la note liminaire de l’article Moïse. « est-il bien vrai qu’il y ait eu un Moïse ? » Moïse n’a jamais existé, est une affabulation juive. La démonstration de Voltaire se décompose en deux temps. Tout d’abord, il n’y a aucun témoignage de l’existence de Moïse en dehors de la Bible. Ensuite Moïse est une réécriture de Bacchus. Voltaire raye Moïse de l’histoire et le réinscrit, dans un second temps, dans la fable. L’enjeu est clair : il n’y a pas d’exception juive, pas de singularité originaire, pas de principe et de fondement symbolique juif pour l’humanité. La négation de Moïse, la conjuration des abominations de l’Exode par la figure écran de Bacchus (auquel Voltaire peut attribuer les miracles d’Égypte, mais certainement pas les massacres anti-idolâtres dans le Désert) visent une normalisation de l’Histoire.

La hiérarchie entre les peuples se mesure aux témoignages d’une communauté d’experts (Sanchoniathon, Manéthon, Mégasthène, Hérodote, voire même Flavius Josèphe) eux-mêmes modérés, relativisés en fonction d’une puissance politique supposée historiquement mesurable et constituant par là une sorte d’étalon de réalité. Face à cette pratique exégétique et érudite qui est en train de se transformer, avec Voltaire, en système d’expertise mondialisée, les Juifs font scandale : qu’est-ce « qu’un petit peuple d’esclaves barbares », « un peuple si pauvre, si ignorant, si étranger dans tous les arts » face aux grands empires d’Inde, d’Égypte, de Perse, ou à une puissance commerciale comme celle des Phéniciens ?

Voltaire fait face à une distorsion entre la position, la valeur militaire, politique, culturelle, commerciale du peuple juif et la puissance symbolique, la fonction constitutive du judaïsme pour l’humanité. Cette distorsion est l’implicite à partir duquel ce qui est formulé comme contradiction juive glisse, dérape, vers l’abomination, puis se dissémine dans la dialogisation. Il y a dans cette distorsion, que Voltaire mesure sans cesse sans la nommer, une sorte d’objectivation capitaliste de l’abomination : c’est à cause de cette distorsion de la valeur (politique, culturelle, historique) que le peuple juif est abominable.

Encore une fois, il serait de peu d’intérêt de juger moralement, ou encore moins scientifiquement, la position intenable de Voltaire : le problème n’est ni de savoir si cette distorsion est réelle, ni si elle est abominable, mais plutôt ce qu’elle symptomatise de l’entreprise du Dictionnaire philosophique, dont elle révèle un arrière-plan idéologique essentiel.Le combat pour les Lumières, pour la désacralisation des textes bibliques, pour la tolérance et contre le fanatisme, s’appuie sur cette volonté de normalisation idéologique du monde, de réduction de la culture à un savoir évaluable, à des matériaux fictionnels topiques, dont la circulation mondialisée fait tomber les frontières et les différences identitaires.

La tolérance voltairienne procède de ce que nous appelons aujourd’hui mondialisation, dont le dispositif du Dictionnaire philosophique figure la noblesse, la rationalité, le progrès en humanité, mais aussi l’envers abominable à quoi il revient toujours, qui lui résiste, et dont il se nourrit. Et cet envers, pour Voltaire, ce sont les Juifs.

Autres références voltairiennes :

I. Le discours de l’abomination

Déstabiliser le lecteur en le faisant participer à l’abomination :

« Trouvez bon que je vous demande ici quelques éclaircissemens sur un fait singulier de votre histoire ; il est peu connu des dames de Paris et des personnes du bon ton.

Il n’y avait pas trente-huit ans que votre Moïse était mort, lorsque la femme à Michas, de la tribu de Benjamin, perdit onze cents sicles, qui valent, dit-on, environ six cents livres de notre monnaie. Son fils les lui rendit, sans que le texte nous apprenne s’il ne les avait pas volés. Aussitôt la bonne Juive en fait faire des idoles , et leur construit une petite chapelle ambulante, selon l’usage. » (QE, art. Juifs, IV, Quatrième lettre. Sur la femme à Michas.)

L’histoire des Juifs

Voltaire n’est pas l’homme d’un discours et d’un système. C’est une machine à écrire, un monstre d’écriture, qui absorbe et recycle tout ce qu’il trouve autour de lui. Pour nourrir cette machine, Voltaire s’est passionné pour l’histoire en général, et pour l’histoire juive en particulier, d’abord parce qu’elle fournissait une ample matière.

Mais cette histoire, il la traite de façon machinique, sans précautions, sans égards, sans déontologie. Il la découpe, la déforme, la trivialise : en un mot, il la profane et se nourrit de cette profanation.

La loi des Juifs

« Leur loi doit paraître à tout peuple policé aussi bizarre que leur conduite ; si elle n’était pas divine, elle paraîtrait une loi de sauvages qui commencent à s’assembler en corps de peuple ; et étant divine, on ne saurait comprendre comment elle n’a pas toujours subsisté, et pour eux et pour tous les hommes. » (QE, art. Juifs, II.)

voir l’article Moïse

La philosophie des Juifs

« Il est certain que la nation juive est la plus singulière qui jamais ait été dans le monde. Quoiqu’elle soit la plus méprisable aux yeux de la politique, elle est, à bien des égards, considérable aux yeux de la philosophie. » (QE, art. Juifs, I.)

« Vous demandez quelle était la philosophie des Hébreux ; l’article sera bien court : ils n’en avaient aucune. Leur législateur même ne parle expressément en aucun endroit ni de l’immortalité de l’ame ni des récompenses d’une autre vie. » (QE, art. Juifs, I.)

voir l’article Ame

II. Le discours de la conjuration

La mère

« O tigres dévots ! panthères fanatiques ! qui avez un si grand mépris pour votre secte, que vous pensez ne la pouvoir soutenir que par des bourreaux, si vous étiez capables de raison, je vous interrogerais, je vous demanderais pourquoi vous nous immolez, nous qui sommes les pères de vos pères.

Que pourriez-vous répondre, si je vous disais : Votre Dieu était d enotre religion ? Il naquit Juif ; il fut circoncis comme tous les autres Juifs ; il reçut de votre aveu le baptême du Juif Jean, lequel était une antique cérémonie juive, une ablution en usage, une cérémonie à laquelle nous soumettons nos néophites ; il accomplit tous les devoirs de notre antique loi, ilvécut Juif, il mourut Juif ; et vous nous brûlez parce que nous sommes Juifs ! » (Sermon du Rabbin Akib, 1761.)

« Enfans dénaturés, nous sommes vos pères, nous sommes les pères des musulmans. Une mère respectable et malheureuse a eu deux filles, et ces deux filles l’ont chassée de la maison ; et vous nous reprochez de ne plus habiter cette maison détruite ! Vous nous faites un crime de notre infortune, vous nous en punissez. » (Sermon du Rabbin Akib, 1761.)

« Ils sont le dernier de tous les peuples parmi les musulmans et les chrétiens, et ils se croient le premier. Cet orgueil dans leur abaissement est justifié par une raison sans réplique, c’est qu’ils sont réellement les pères des chrétiens et des musulmans. Les religions chrétienne et musulmane reconnaissent la juive pour leur mère ; et, par une contradiction singulière, elles ont à la fois pour cette mère du respect et de l’horreur. » (QE, art. Juifs, I.)

« Vous perdez tout d’un coup cinq belles villes que le Seigneur vous destinait au bout du lac de Sodome, et cela pour un attentat inconcevable contre la pudeur de deux anges. En vérité, c’est bien pis que ce dont on accuse vos mères avec les boucs. Comment n’aurais-je pas la plus grande pitié pour vous quand je vois le meurtre, la sodomie, la bestialité, constatés chez vos ancêtres, qui sont nos premiers pères spirituels et nos proches parens selon la chair ? Car enfin, si vous descendez de Sem, nous descendons de son frère Japhet : nous sommes évidemment cousins. » (QE, art. Juifs, IV, Seconde lettre. De l’antiquité des Juifs.)

« Si les Dames juives couchèrent avec des boucs.

Vous prétendez que vos mères n’ont pas couché avec des boucs, ni vos pères avec des chèvres. Mais dites-moi, messieurs, pourquoi vous êtes le seul peuple de la terre à qui les lois aient jamais fait une pareille défense. Un législateur se serait-il jamais avisé de promulguer cette loi bizarre, si le délit n’avait pas été commun ? » (QE, art. Juifs, IV, Cinquième lettre.)

Sacrifices humains : Jephté

« Après cette boucherie36, il n’est pas étonnant que ce peuple abominable sacrifie des victimes humaines à son dieu, qu’il appelle Adonaï, du nom d’Adonis, qu’il emprunte des Phéniciens. Le vingt-neuvième verset du chapitre xxvii du Lévitique défend expressément de racheter les hommes dévoués à l’anathème du sacrifice, et c’est sur cette loi de cannibales que Jephté, quelque temps après, immole sa propre fille. » (Sermon des cinquante, 1749 ?)

« Les savans ont agité la question si les Juifs sacrifiaient en effet les hommes à la Divinité, comme tant d’autres nations. C’est une question de nom : ceux que ce peuple consacrait à l’anathème n’étaient pasn égorgés sur un autel avec des rites religieux ; mais ils n’en étaient pas moins immolés, sans qu’il fût permis de pardonner à un seul. Le Lévitique défend expressément, au verset 27 du chap. xxix, de racheter ceux qu’on aura voués ; il dit en propres paroles : Il faut qu’ils meurent. C’est en vertu de cette loi que Jephté voua et égorgea sa fille, que Saül voulut tuer son fils, et que le prophète Samuel coupa par morceaux le roi Agag prisonnier de Saül. » (QE, art. Juifs, I.)

« Il est expressément ordonné, dans le xxviie chapitre du Lévitique, d’immoler les hommes qu’on aura voués en anathème au Seigneur. “Point de rançon, dit le texte ; il faut que la victime promis expire.” Voilà la source de l’histoire de Jephté, soit que sa fille ait été réellement immolée, soit que cette histoire soit une copie de celle d’Iphigénie : voilà la source du vœu de Saül, qui allait immoler son fils, si l’armée, moins superstitieuse que lui, n’eût sauvé la vie à ce jeune homme innocent.

Il n’est donc que trop vrai que les Juifs, suivant leur loi, sacrifiaient des victimes humaines. » (QE, art. Juifs, II.)

« Permettez-moi d’abord de m’attendrir sur toutes vos calamités ; car, outre les deux cent trente-neuf mille vingt Israélites tués par l’ordre du Seigneur, je vois la fille de Jephté immolée par son père. Il lui fit comme ilo l’avait voué. Tournez-vous de tous les sens ; tordez le texte ; disputez contre els pères de l’église : il lui fit comme il avait voué, et il avait voué d’égorger sa fille pour remercier le Seigneur. Belle action de graces !

Oui, vous avez immolé des vistimes humaines au Seigneur ; mais consolez-vous ; je vous ai dit souvent que nos Welches et toutes les nations en firent autant autrefois. Voilà M. de Bougainville qui revient de l’île de Taïti, de cette île de Cythère dont les habitans paisibles, doux, humains, hospitaliers, offrent aux voyageurs tout ce qui est en leur pouvoir, les fruits les plus délicieux, et les filles les plus belles, les plus faciles de la terre. Mais ces peuples ont leurs jongleurs, et ces jongleurs les forcent à sacrifier leur enfans à de smagots qu’ils appellent leurs dieux. » (QE, art. Juifs, IV, Cinquième lettre, Calamités juives et grands assassinats.)

« Vous osez m’assurer que vous n’immoliez pas des victimes humaines au Seigneur ; et qu’est-ce donc que le meurtre de la fille de Jephté, réellement immolée, comme nous l’avons déja prouvé par vos propres livres ?

[…] Le prêtre Samuel ne hacha-t-il pas en morceaux le roitelet Agag, à qui le roitelet Saül avait sauvé la vie ? ne le sacrifia-t-il pas comme la part du Seigneur ?

Ou renoncez à vos livres, auxquels je crois fermement, selon la décision de l’église, ou avouez que vos pères ont offert à Dieu des fleuves de sang humain, plus que n’a jamais fait aucun peuple du monde. » (QE, art. Juifs, IV, Cinquième lettre.)

« Des enfans juifs immolés par leurs mères.

Je vous dis que vos pères ont immolé leurs enfans, et j’appelle en témoignage vos prophètes. Isaïe leur reproche ce crime de cannibales : “Vous immolez aux dieux vos enfans dans des torrens, sous des pierres.”

Vous m’allez dire que ce n’était pas au Seigneur Adonaï que les femmes sacrifiaient les fruits de leurs entrailles, que c’était à quelque autre dieu. Il importe bien vraiment que vous ayez appelé Melkom, ou Sadaï, ou Baal, ou Adonaï, celui à qui vous immoliez vos enfans ; ce qui importe, c’est que vous ayez été des parricides. C’était, dites-vous, à des idoles étrangères que vos pères fesaient des offrandes ; Eh bien, je vous plains encore davantage de descendre d’aïeux parricides et idolâtres. Je gémirai avec vous de ce que vos pères furent toujours idolâtres pendant quarante ans dans le désert de Sinaï, comme le disent expressément Jérémie, Amos, et saint Étienne.

[…] vous n’avez été fidèles à un seul Dieu qu’après qu’Esdras eut restauré vos livres. C’est là que votre véritable culte non interrompu commence. Et, par une providence incompréhensible de l’Être suprême, vous avez été le splus malheureux de tous les hommes depuis que vous avez été les plus fidèles, sous les rois de Syrie, sous les rois d’Égypte, sous Hérode l’Iduméen, sous les Romains, sous les Persans, sous les Arabes, sous les Turcs, jusqu’au temps où vous me faites l’honneur de m’écrire, et où j’ai celui de vous répondre. » (QE, art. Juifs, IV, Cinquième lettre.)

« Ma tendresse pour vous n’a plus qu’un mot à vous dire. Nous vous avons pendus entre deux chiens pendant des siècles37 ; nous vous avons arraché les dents pour vous forcer à nous donner votre argent ; nous vous avons chassés plusieurs fois par avarice, et nous vous avons rappelés par avarice et par bêtise ; nous vous fesons payer encore dans plus d’une ville la liberté de respirer l’air ; nous vous avon ssacrifié à Dieu dans plus d’un royaume ; nous vous avons brûlés en holocaustes : car je ne veux pas à votre exemple, dissimuler que nous ayons offert à Dieu des sacrifices de sang humain. » (QE, art. Juifs, IV, Septième lettre.)

Les Juifs, misérables et abominables

« Vous êtes frappés de cette haine et de ce mépris que toutes les nations ont toujours eus contre les Juifs : c’est la suite inévitable de leur législation ; il fallait, ou qu’ils subjugassent tout, ou qu’ils fussent écrasés. Il leur fut ordonné d’avoir les nations en horreur38, et de se croire souillés s’ils avaient mangé dans un plat qui eût appartenu à un homme d’une autre loi. […]

Ils furent donc avec raison traités comme une nation opposée en tout aux autres ; les servant par avarice, les détestant par fanatisme, se faisant de l’usure un devoir sacré. Et ce sont nos pères ! » (Essai sur les mœurs, ch. ciii, 1761 ; II, 64.)

« Nos ennemis nous font aujourd’hui un crime d’avoir volé les Égyptiens, d’avoir égorgé plusieurs petites nations dans les bourgs dont nous nous emparâmes, d’avoir été d’infames usuriers, d’avoir aussi immolé des hommes, d’en avoir même mangé, comme dit Ézéchiel. Nous avons été un peuple barbare, superstitieux, ignorant, absurde, je l’avoue ; mais serait-il juste d’aller aujourd’hui brûler le pape et tous les monsignori de Rome, parce que les premiers Romains enlevèrent les Sabines et dépouillèrent les Samnites ? » (Sermon du Rabbin Akib, 1761.)

« Il résulte de ce tableau raccourci que les Hébreux ont presque toujours été ou errans, ou brigands, ou esclaves, ou séditieux : ils sont encore vagabonds aujourd’hui sur la terre, et en horreur aux hommes, assurant que le ciel et la terre et tous les hommes ont été créés pour eux seuls.

On voit évidemment, par la situation de la Judée et par le génie de ce peuple, qu’il devait être toujours subjugué. » (QE, art. Juifs, I.)

« On dit communément que l’horreur des Juifs pour les autres nations venait de leur horreur pour l’idolâtrie ; mais il est bien plus vraisemblable que la manière dont ils exterminèrent d’abord quelques peuples du Canaan, et la haine que les nations voisines conçurent pour eux, furent la cause de cette aversion invincible qu’ils eurent pour elles. Comme ils ne connaissaient de peuples que leurs voisins, ils crurent en les abhorrant détester toute la terre, et s’accoutumèrent ainsi à être les ennemis de tous les hommes. » (QE, art. Juifs, I.)

« Enfin vous ne trouverez en eux qu’un peuple ignorant et barbare, qui joint depuis long-temps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition, et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent. “Il ne faut pourtant pas les brûler.” » (QE, art. Juifs, I.)

« Nous avons déjà vu comment l’inquisition fit bannir les Juifs d’Espagne. Réduits à courir de terres en terres, de mers en mers pour gagner leur vie ; partout déclarés incapables de poséder aucun bien-fonds, et d’avoir aucun emploi, ils se sont vus obligés de se disperser de lieux en lieux, et de ne pouvoir s’établir fixement dans aucune contrée, faute d’appui, de puissance pour s’y maintenir, et de lumières dans l’art militaire. Le commerce, profession long-temps méprisée par la plupart des peuples de l’Europe, fut leur unique ressource dans ces siècles barbares ; et, comme ils s’y enrichirent nécessairement, on les traita d’infames usuriers. Les rois, ne pouvant fouiller dans la bourse de leurs sujets, mirent à la torture les Juifs, qu’ils ne regardaient pas comme des citoyens.

Ce qui sepassa en Angleterre à leur égard peut donner une idée des vexations qu’ils essuyèrent dans les autres pays. Le roi Jean39, ayant besoin d’argent, fit emprisonner les riches Juifs de son royaume. Un d’eux, à qui on arracha sept dents l’une après l’autre pour avoir son bien, donna mille marcs d’argent à la huitième. Henri III40 tira d’Aaron, Juif d’York, quatorze mille marcs d’argent, et dix mille pour la reine. Il vendit les autres Juifs de son pays à son frère Richard pour le terme d’une année, afin que ce comte éventrât ceux que le roi avait déjà écorchés, comme dit Matthieu Pâris41. »(QE, art. Juifs, III.)

III. Le discours de la normalisation

Les Juifs n’ont rien inventé

Les Juifs n’ont rien transmis

« Vous demandez ensuite si les anciens philosophes et législateurs ont puisé chez les Juifs, ou si les Juifs ont pris chez eux. Il faut s’en rapporter à Philon : il avoiue qu’avant la traduction des Septante les érangers n’avaient aucune connaissance des livres de sa nation. Les grands peuples ne peuvent tirer leurs lois et leurs connaissances d’un petit peuple obscur et esclave. Les Juifs n’avaient pas même de livres du temps d’Osias. » (QE, art. Juifs, I.)

Les Juifs, comme les Guèbres et les Banians

« On ne traite point ainsi dans les Indes les banians, qui y sont précisément ce que les Juifs sont en Europe, séparés de tous les peuples par une religion aussi ancienne que les annales du monde, unis avec eux par la nécessité du commerce dont ils sont les facteurs, et aussi riches que les Juifs le sont parmi nous. Ces banians et les guèbres, aussi anciens qu’eux, aussi séparés qu’eux des autres hommes, sont cependant bien voulus partout ; les Juifs seuls sont en horreur à tous les peuples chez lesquels ils sont admis. » (Essai sur les mœurs, ch. cii, 1761 ; II, 58.)

Mais ces parsis, ces mages plus anciens que nous, ce spremiers Persans qui furent autrefois nos vainqueurs et nos maîtres, et qui nous apprirent à lire et à écrire, ne sont-ils pas dispersés comme nous sur la terre ? Les banians, plus anciens que les parsis, ne sont-ils pas épars sur les frontières des Indes, de la Perse, de la Tartarie, sans jamais se confondre avec aucune nation, sans épouser jamais de femmes étrangères ? Que dis-je ! vos chrétiens, gens vivant paisiblement sous le joug du grand padisha des Turcs, épousent-ils jamais des musulmanes ou des filles du rite latin ? Quels avantages prétendez-vous donc tirer de ce que nous vivons parmi les nations sans nous incorporer à elles ? » (Sermon du Rabbin Akib, 1761.)

« Voulez-vous vivre paisibles, imitez les Banians et les Guèbres ; ils sont beaucoup plus anciens que vous, ils sont dispersés comme vous, ils sont sans patrie comme vous. Les Guèbres surtout, qui sont les anciens Persans, sont esclaves comme vous, après avoir été long-temps vos maîtres. Ils ne disent mot ; prenez ce parti. » (QE, art. Juifs, IV, Septième lettre.)

Conclusion : apostrophes aux Juifs

« Loin de vous haïr, je vous ai toujours plaints. Si j’ai été quelquefois un peu goguenard, comme l’était le bon pape Lambertini42 mon protecteur, je n’en suis pas moins sensible. Je pleurais à l’âge de seize ans quand on me disait qu’on avat brûlé une mère et une fille pour avoir mangé debout un peu d’agneau cuit avec de slaitues le quatorzième jour de la lune rousse ; et je puis vous assurer que l’extrême beauté qu’on vantait dans cette fille n’entra point dans la source de mes larmes, quoiqu’elle dût augenter dans les spectateurs l’horreur pour les assassins, et la pitié pour la victime. » (QE, art. Juifs, IV, Première lettre, à MM. Joseph Ben Jonathan, Aaron Mathataï et David Wincker.)

« Il se peut que les nègres d’Angola et ceux de Guinée soient beaucoup plus anciens que vous, et qu’ils aient adoré un beau serpent avant que les Égyptiens aient connu leur Isis, et que vous ayez habité auprès du lac Sirbon ; mais les nègres ne nous ont pas encore communiqué leurs livres. » (QE, art. Juifs, IV, Seconde lettre. De l’antiquité des Juifs.)

« Ne me reprochez pas de ne vous point aimer : je vous aime tant, que je voudrais que vous fussiez tous dans Hershalaïm au lieu des Turcs qui dévastent tout votre pays, et qui ont bâti cependant une assez belle mosquée sur les fondements de votre temple, et sur la plate-forme construite par votre Hérode.

Vous cultiveriez ce malheureux désert comme vous l’avez cultivé autrefois ; vous porteriez encore de la terre sur la croupe de vos montagnes arides ; vous n’auriez pas beaucoup de blé, mais vous auriez d’assez bonnes vignes, quelques palmiers, des oliviers et des pâturages.

Quoique la Palestine n’égale pas la Provence, et que Marseille seule soit supérieure à toute la Judée, qui n’avait pas un port de mer ; quoique la ville d’Aix soit dans une situation incomparablement plus belle que Jérusalem, vous pourriez faire de votre terrain à peu près ce que les Provençaux ont fait du leur. Vous exécuteriez à plaisir, dans votre détestable jargon, votre détestable musique.

[…] Retournez en Judée le plus tôt que vous pourrez. Je vous demande seulement deux ou trois familles hébraïques pour établir au mont Krapack43, où je demeure, un petit commerce nécessaire. Car si vous êtes de très ridicules théologiens (et nous aussi), vous êtes des commerçans très intelligens, ce que nous ne sommes pas. » (QE, art. Juifs, IV, Sixième lettre.)

Notes

Les références au Dictionnaire philosophique sont données dans l'édition de Raymond Naves révisée par Olivier Ferret, Classiques Garnier, 2008.

La Correspondance littéraire évoque cette période à l’occasion de la publication de La Bible enfin expliquée en 1776 : « On lisait tous les matins, pendant le déjeuner, un chapitre de l’Histoire sainte, sur lequel chacun faisait ses réflexions à sa manière. » (XI, 348.)

« Je ne dis pas qu’ils aient tous été brûlés à petit feu. On nous mande qu’il y en a eu trois de fouettés jusqu’à la mort, et deux de renvoyés en prison. Reste à trente-deux consumés par les flammes dans ce sacrifice des sauvages. Quel était leur crime ? Point d’autre que celui d’être nés. » On connaît de ce Sermon du rabbin Akib trois éditions en 1761.

L’intermédiaire de Voltaire était le pasteur genevois Moultou, dont les deux savants amis étaient le pasteur Vernes et Abauzit, administrateur de la bibliothèque de Genève.

Allusion à la répression ordonnée par Moïse après l’épisode du veau d’or. Voir Exode, XXXII, 28.

Nombres, XXV, 1-9.

Bnf D-21438 et ZP-2140. Arsenal 8-BL-35848(2).

Bnf D21439 ; Z-27303 ; Z Bengesco-518 ; Z Beuchot-922 ; Z-Beuchot-1299. Arsenal 8-BL-35848(1).

L’ouvrage se présente comme publié « à La Haye, aux dépens des libraires », mais a été en réalité imprimé à Genève. Il n’aura guère d’échos. Voir R. Pomeau, On a voulu l’enterrer, Oxford, 1994, pp. 180-182.

Bnf A-12749. L’Apologie de Pinto fera l’objet de deux critiques dans la Bibliothèque des sciences et des beaux-arts (1762) et The Monthly Review (1763). Pinto y répond en 1766 : Reponse de l’auteur de l’Apologie de la nation juive, &tc. a deux critiques, qui ont été faites de ce petit écrit, La Haye, Pierre Gosse junior et Daniel Pinet, 40p. in-8°. Bnf A-12758.

D10579..

Pinto fait allusion à l’essai « Des Juifs » paru au volume V (et non VII, comme il l’affirme) de la Collection complette des œuvres de Voltaire en 1756. Ce texte sera ajouté à l’article Juifs des Questions sur l’Encyclopédie et en deviendra la section I dans l’édition posthume du Dictionnaire philosophique.

Voltaire avait fait un premier voyage en Hollande en 1722 : mais Isaac de Pinto n’avait que cinq ans… Après le scandale du Mondain (1736), il s’est caché un moment à Leyde et à Amsterdam, où il prépare une édition de ses œuvres pour le libraire Ledet (lettre au marquis d’Argens du 28 janvier 1737, d’Amsterdam).

D10600.

Le même jour, Voltaire écrit au cardinal de Bernis en lui envoyant L’Histoire des Calas : « Lisez cela, monseigneur, je vous en conjure, et voyez s’il est possible que els Calas soient coupables. »

Le carton, interposé entre la plaque où sont disposés les caractères et la feuille à imprimer, permet de supprimer une partie du texte sans refaire la composition typographique de l’ouvrage. Le carton introduit un blanc dans la page à la place du texte imprimé qu’on supprime. On appelait édition cartonnée l’édition censurée d’un ouvrage. Voltaire n’exécutera jamais cette promesse.

Voir la lettre de sept-oct 1752.

Servieruntque diis alienis dans la Vulgate. Josué rappelle au peuple d’Israël que son Dieu ne lui pas été donné de tous temps, qu’il a conclu une alliance avec lui. Il l’invite à renouveler cette alliance : « éloignez les dieux que servirent vos pères au-delà du Fleuve et en Égypte, et servez Yahvé » (24, 14).

« Les Arabes et les Turcs donnent pour père à Abraham un nommé Azor, et pour aïeul Tharé. Plusieurs orientaux croient qu’Azor est le même que Tharé, et qu’il fut père d’Abraham. Les Persans et les Turcs l’appellent Pour-Tirasch, c’est-à-dire sculpteur d’idoles, car la tradition des musulmans est qu’il était non-seulement idolâtre, mais aussi faiseur et marchand d’idoles ; qu'il eut de grandes contestations avec Abraham, son fils, à ce sujet ; qu’il l'accusa auprès de Nemrod, qui le fit jeter dans une fournaise ardente. […] Les Juifs racontent que Tharé était non-seulement idolâtre, mais aussi sculpteur et marchand d’idoles ; qu’un jour Tharé, étant allé en voyage, laissa à Abraham le soin de sa boutique… » (Calmet, Dictionnaire historique et critique de la Bible, article Tharé.) Calmet s’appuie donc sur la tradition arabe, mais aussi juive, sans préciser ses sources.

« Je vais briser ce peuple et cette ville comme on brise le vase du potier, qui ne peut plus être réparé » (Jr 19 10) ; celui qui rejette la parole des prophètes, Dieu « va le briser comme on brise une jarre de potier » (Is. 31, 14).

« Le potier n’est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe et un vase ordinaire ? » (Rm 9, 21), c’est-à-dire que Dieu peut donner la grâce à l’un et la refuser à un autre.

Voltaire en remit en 1761 le manuscrit à la Bibliothèque du Roi. Il sera publié en 1778 par le baron de Dainte-Croix sous le titre L’Ezour-Védam, ou l’Ancien commentaire du Védam, contenant l’exposition des opinions religieuses et philosophiques des Indiens,traduit du samscretan par un Brame, revu et publié avec des observations préliminaires, des notes et des éclaircissements, à Yverdun [en fait en Avignon], imprimerie de M. Felice, 2 vol. in-12. Bnf 8-O2K-433 (1 et 2) ; Z Beuchot-1220 (1 et 2).

L’Ezour-Védam se présente comme un commentaire de fragments d’anciens textes sacrés de l’Inde. La confusion sur l’authenticité du livre est en partie due à l’ambiguïté du titre, qu’on peut comprendre soit comme « commentaire [moderne] des textes sacrés », ce qu’il est vraiment, soit comme « ezour-veda » ou yajûr veda, le deuxième des quatre textes sacrés canoniques de l’Inde ancienne, réputés perdus alors.

Il semble que l’Ezour-Védam ait été rédigé par un missionnaire jésuite (du 17e siècle ?) dans le but de concilier une partie des croyances et des mythes de l’Inde avec la religion chrétienne et, à partir de cette conciliation, de convertir plus facilement les populations hindoues au christianisme. Voltaire évidemment le lut d’une tout autre manière : non seulement l’Ezour-Védam bouleversait la chronologie mosaïque en établissant l’antériorité des mythes indiens sur les mythes bibliques, mais en décrivant une société aryenne monothéiste et vertueuse, antérieure à la société polythéiste hindoue corrompue par les bramines, il donnait au philosophe de Ferney une sorte de modèle originel déiste sur lequel appuyer son combat théologique contre l’infâme.

On y lit qur « Job, le héros de la pièce, ne peut avoir été un Hébreu. […] On a cru qu’il pouvait être Juif, parce qu’au douzième chapitre le traducteur hébreu a mis Jéhova à la place d’El, ou de Bel, ou de Sadaï. Mais quel est l’homme un peu instruit qui ne sache que le mot de Jéhova était commun aux Phéniciens, aux Syriens, aux Égyptiens, et à tous les peuples des contrées voisines. […] Il paraît donc très bien prouvé que le livre de Job ne peut être d’un Juif, et est antérieur à tous les livres juifs. »

L’épisode de la tunique de Joseph, déchirée par la femme de Putiphar non par devant, mais par derrière, vient du Coran. Voltaire n’a pas pris ce détail chez Calmet, qui du moins ne le mentionne pas à l’article Joseph de son Dictionnaire de La Bible.

Sur la notion de pas-de-sens, voir J. Lacan, Le Séminaire. Livre V. Les Formations de l’inconscient, 1957-1958, Seuil, 1998, chap. V, notamment pp. 98sq. Lacan forge cette notion à partir de l’analyse freudienne du mot d’esprit dans sa relation avec l’inconscient. Pour Freud, le mot d’esprit produit d’abord une « façade absurde » : « le non-sens [du mot d’esprit se trouve mis au service des mêmes fins de figuration » que le rêve (Freud, Le Mot d’esprit et sa relation avec l’inconscient, folio essais, p. 315). Lacan compare cet enveloppement du sens dans le non-sens à un court circuit sémiotique (chez Freud, la « stupéfaction et illumination », p. 127 ; la « décharge » d’ « énergie psychique », p. 269) : le mot d’esprit n’a littéralement pas de sens, mais il franchit un pas signifiant, qui retourne ce peu-de-sens en signification du mot d’esprit. Ce pas, c’est le pas-de-sens.

« Le grand prêtre Hilqiyyahu dit au secrétaire Shaphân : J’ai trouvé le livre de la Loi dans le Temple de Yahvé. Et Hilqiyyahu donna le livre à Shaphân, qui le lut. » Saphan lit ensuite au roi Josias ce livre, dit aussi « livre de l’alliance » (23,2) qui n’est pas l’ensemble du Pentateuque, mais peut être le Deutéronome. Josias ordonne alors une grande réforme religieuse.

« et le secrétaire Saphan publia le livre de la loi l’an du monde 3380 » : Voltaire joue sur les mots. Si l’on respecte le texte biblique, le publier de Voltaire doit se comprendre au sens de rendre public par la lecture devant Josias, et non d’imprimer bien sûr, ni même de diffuser par copie. Quant au « livre de la loi », ce n’est pas une métaphore pour la Bible, mais, au sens propre, le Deutéronome.

« Ils dirent au scribe Esdras d’apporter le livre de la Loi de Moïse, que Yahvé avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la Loi devant l’assemblée, qui se composait des hommes, des femmes et de tous ceux qui avaient l’âge de raison. C’était le premier jour du septième mois. Sur la place située devant la porte des eaux, il lut dans le livre, depuis l’aube jusqu’à midi […] : tout le peuple tendait l’oreille au livre de la Loi. » (Néhémie, 8, 2-3.) L’épisode répète celui de Josias.

Dans La Bible enfin expliquée, Voltaire précisera : « Cet article n’est pas le moins difficile de la sainte Écriture. Il faut convenir d’abord que l’on ne peut réduire l’or en poudre en le jetant au feu ; c’est une opération impossible à tout l’art humain : tous les systèmes, toutes les suppositions de plusieurs ignorans qui ont parlé au hasard des choses dont ils n’ont pas la moindre connaissance, sont bien loin de résoudre ce problème. L’or potable dont ils parlent, c’est de l’or qu’on a dissous dans de l’eau régale ; et c’est le plus violent des poisons, à moins qu’on en ait affaibli la force ; encore ne dissout-on l’or que très imparfaitement ; et la liqueur dans laquelle il est toujours mêlé est toujours très corrosive : on pourrait aussi dissoudre de l’or avec du soufre ; mais cela ferait une liqueur détestable qu’il serait impossible d’avaler. […] Tout ce que dit là dessus dom Calmet est d’un homme qui ne sait aucun principe de chimie. » On voit ici, à partir de la contradiction logique et scientifique (« une opération impossible », expression reprise du Dictionnaire), le discours déraper dans l’abomination (« le plus violent des poisons », une « liqueur… très corrosive », « une liqueur détestable »), et dans son imaginaire oral (« qu’il serait impossible d’avaler »). L’abomination déclenche à son tour la dialogisation, avec l’invective à dom Calmet.

Deutéronome, 18, 14-20. Le texte prévoit, avec la plus grande défiance d’ailleurs, le cas où, dans le futur, le peuple d’Israël se choisirait un roi : « Lorsque tu seras arrivé en ce pays que Yahvé ton Dieu te donne, que tu en auras pris possession et que tu y habiteras, si tu te dis, Je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations d’alentour… »