Instabilité de la notion

La tolérance : une origine et une fin

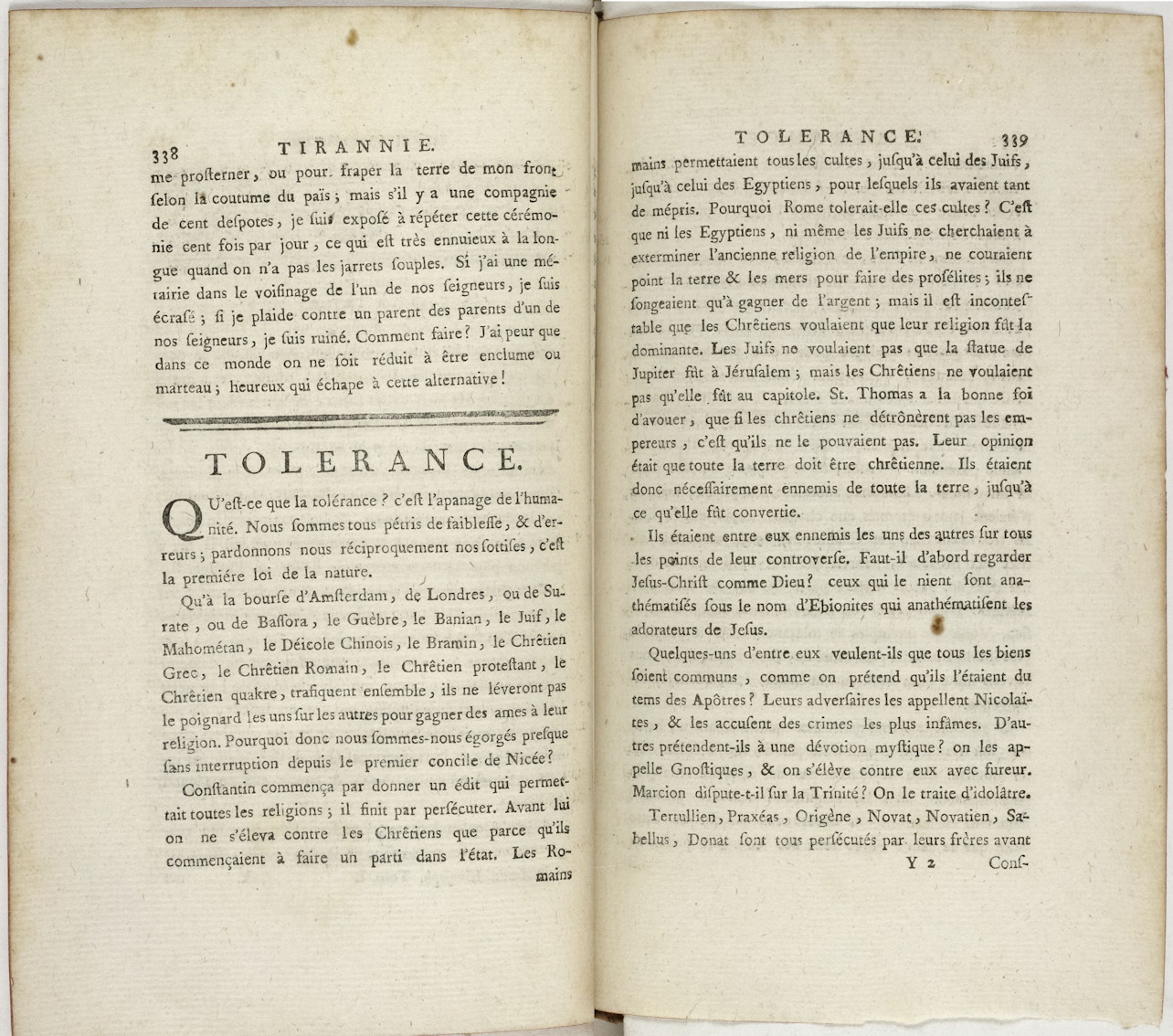

« Qu’est-ce que la tolérance ? C’est l’apanage de l’humanité. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d’erreurs ; pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c’est la première loi de la nature. » (P. 235.)

L’article Tolérance du Dictionnaire philosophique s’ouvre sur une contradiction : si la tolérance est « l’apanage de l’humanité », c’est comme valeur sociale, comme principe de réglage de l’administration civile qu’elle doit être instituée. L’homme cesse d’être un sauvage, devient proprement un homme, lorsqu’il institue la tolérance. Le modèle de cette institution, jamais explicite dans le Dictionnaire philosophique, est l’Edit de Nantes1.

Mais si la tolérance est « la première loi de la nature », il faut complètement renverser le raisonnement : avant toute forme d’état social, avant tout contrat civil, la tolérance relève du droit naturel ; elle est un principe de la nature, que la barbarie des hommes dénature. Instaurer la tolérance, ce sera revenir à une origine, restaurer « la première loi de la nature ». Parce que la tolérance est naturelle, contrairement à un Édit, elle ne peut être révoquée.

La notion de tolérance se caractérise donc d’emblée par une profonde instabilité : c’est une origine et c’est une fin ; c’est une institution et c’est un principe. Enfin, cet « apanage de l’humanité » menace de se renverser en son contraire. Voltaire n’affirme-t-il pas en effet, au chapitre « De l’Inde » de la Philosophie de l’histoire, « que le fanatisme et les contradictions sont l’apanage de la nature humaine2 » ? Ces deux apanages contradictoires de l’humanité pourraient n’en constituer qu’un, se caractérisant par le renversement perpétuel de la tolérance dans son contraire le fanatisme.

Tolérance et fanatisme : un couple indissociable

Ce renversement est explicite à la fin du chapitre XIII du Traité sur la tolérance, où Voltaire prend pour exemple, mais aussi pour modèle explicatif, le judaïsme pris dans la contradiction de ses lois et de sa pratique, de ses principes et de son histoire :

« En un mot, si l’on veut examiner de près le judaïsme, on se sera étonné de trouver la plus grande tolérance au milieu des horreurs les plus barbares. C’est une contradiction, il est vrai ; presque tous les peuples se sont gouvernés par des contradictions. Heureuse celle qui amène des mœurs douces quand on a des lois de sang ! » (GF, p. 99.)

La tolérance naît au sein « des horreurs les plus barbares » ; les « lois de sang » se renversent inexplicablement en « mœurs douces ». Il n’y a pas chez Voltaire de discours sur la tolérance, de notion circonscrite, isolée, philosophique, de tolérance. Ce que Voltaire pointe, ce à quoi il revient sans cesse, c’est au couple, à la polarité, à la contradiction historique et vivante que forment la tolérance et le fanatisme.

L’idée d’un discours voltairien sur la tolérance, largement répandue dans la critique voltairienne, pourrait donc ne constituer qu’un mythe pieux, qu’une reconstruction, une simplification lénifiante de la pensée voltairienne, dont nous avons souligné qu’elle était habitée, hantée, fascinée de la façon la plus trouble par le spectacle de la barbarie et de l’horreur humaine. Il n’y a pas, chez Voltaire, ou en tout en cas pas essentiellement, de bons sentiments. C’est dans le spasme, l’horreur, les visions de cauchemar que fournit l’investigation historique, que se manifeste l’exigence de tolérance, avec l’incertitude de savoir si cette exigence est celle d’un retour à la nature ou d’un progrès de civilisation.

Cette incertitude est la marque d’un impensé voltairien. L’écriture voltairienne est prisonnière de cet arc sémiotique3 des horreurs absurdes dont elle cherche à sortir par l’établissement d’un discours, la construction d’un traité qui n’adviennent pas.

Il n’y a pas de traité voltairien sur la tolérance. Le Traité de ce nom, publié en 1763, est motivé conjoncturellement par l’affaire Calas ; il s’ouvre et se clôt par son récit. Son contenu, son déroulement sont une histoire de l’intolérance : l’exigence théorique retombe dans la compulsion de l’histoire ; la promotion d’une valeur se retourne en hantise de son contraire. Ce n’est pas un traité ; c’est une conjuration.

La tolérance comme la Bourse : modèle économique libéral de Voltaire

L’article Tolérance du Dictionnaire philosophique s’inscrit dans ce mouvement. Voltaire écrit un premier article, assez court, dans la première édition, de 1764 : c’est la section I, dont le tableau liminaire, érigé en modèle théorique, est celui du réseau mondial des Bourses.

« Qu’à la bourse d’Amsterdam, de Londres, ou de Surate, ou de Bassora, le guèbre, le banian, le juif, le mahométan, le déicole chinois, le bramin, le chrétien grec, le chrétien romain, le chrétien protestant, le chrétien quaker trafiquent ensemble : ils ne lèveront pas le poignard les uns sur les autres pour gagner des âmes à leur religion. Pourquoi donc nous sommes-nous égorgés presque sans interruption depuis le premier concile de Nicée ? » (P. 3754.)

Voltaire, qui adhère et adhèrera de plus en plus à une conception libérale de la société, prend modèle sur la sphère économique des échanges commerciaux pour fonder politiquement la tolérance. La sphère privée, bourgeoise, marchande de la bourse est opposée à l’espace public de représentation5 que constituent l’église et les conciles. Les commerçants à la Bourse ne songent pas à « gagner des âmes à leur religion » et sont tolérants pour cette raison ; de la même façon, les Égyptiens et les Juifs de l’antiquité « ne songeaient qu’à gagner de l’argent ». La concurrence des deux gains (« gagner des âmes », « gagner de l’argent ») constitue l’armature du discours voltairien.

Voltaire rappelait, au chapitre III du Traité sur la tolérance, que l’« idée de la réforme du XVIe siècle » était d’abord une histoire de gros sous :

« Le pape Alexandre VI6 avait acheté publiquement la tiare, et ses cinq bâtards en partageaient les avantages. […] Léon X, pour payer ses plaisirs, trafiqua des indulgences comme on vend des denrées dans un marché public. […] Quand les annates7, les procès en cour de Rome, et les dispenses qui subsistent encore aujourd’hui, ne nous coûteraient que cinq cent mille francs par an, il est clair que nous avons payé depuis François Ier, en deux cent cinquante années, cent vingt-cinq millions. […] On peut donc convenir sans blasphème que les hérétiques, en proposant l’abolition de ces impôts singuliers dont la postérité s’étonnera, ne faisaient pas en cela un grand mal au royaume, et qu’ils étaient plutôt bon calculateurs que mauvais sujets. » (GF, pp. 43-44.)

Le trafic des indulgences prend la forme d’une transaction boursière, « comme on vend des denrées dans un marché public ». La Bourse est donc à la fois le modèle de la tolérance et le modèle de la corruption ecclésiastique.

Spectralité de la tolérance

Le fondement, ou le modèle économique de la tolérance n’est par ailleurs en quelque sorte qu’un leurre historique : Voltaire n’y prend pas appui pour développer théoriquement un modèle de société alternatif.Le fondement économique est entièrement négatif : il détruit l’espace public de représentation, dont l’Église catholique est le maître d’œuvre ; il met en accusation la sphère politique, mais sans proposer d’alternative, sinon très vague, sous la forme fugitive de la plainte, de l’imprécation ou du vœu pieu. Ainsi, à la fin de l’article Torture :

« Malheur à une nation qui, étant depuis longtemps civilisée, est encore conduite par d’anciens usages atroces ! » (P. 384.)

Ou cette parabole, qui conclut l’article Dogmes :

« Quand tous ces procès furent vidés j’entendis alors promulguer cet arrêt :

“De par l’Éternel créateur,

Conservateur, rémunérateur,

Vengeur, pardonneur, etc. etc.

soit notoire à tous les habitants des cent mille millions de milliards de mondes qu’il nous a plu de former, que nous ne jugerons jamais aucun des dits habitants sur leurs idées creuses, mais uniquement sur leurs actions ; car telle est notre justice.”

J’avoue que ce fut la première fois que j’entendis un tel édit : tous ceux que j’avais lus sur le petit grain de sable où je suis né finissaient par ces mots : Car tel est notre plaisir. » (P. 170.)

Le forme de l’édit, le terme même, que Voltaire n’avance pas au hasard, renvoient au modèle implicite, informulé, de l’Édit de Nantes, qu’il ne serait pas politique d’évoquer nommément depuis sa révocation de 1685, confirmée par Louis XV dans la déclaration de 1725. L’article Dogmes relate un cauchemar de Voltaire : l’édit de tolérance qui le clôt en est l’un des fantômes.

La tolérance n’est pas de l’ordre du réel. C’est une injonction qui vient du dehors, comme ce Code établi par Catherine II pour son empire, et que Voltaire reçoit par la poste. Il l’évoque à l’article Torture :

« Les Russes passaient pour des barbares en 1700, nous en sommes qu’en 1769 ; une impératrice vient de donner à ce vaste état des lois qui auraient fait honneur à Minos, à Numa, et à Solon, s’ils avaient eu assez d’esprit pour les inventer. La plus remarquable est la tolérance universelle » (p. 383)8.

C’est des confins du monde civilisé, depuis la périphérie barbare de l’Europe, que se constitue le modèle de la loi, comme une injonction.

Toujours, la tolérance se manifeste dans cette polarité, dans ce couple mystérieux qu’elle forme avec la barbarie. Toujours, le discours sur la tolérance retombe en histoire de l’intolérance. L’article Tolérance de 1764, après son tableau inaugural des différentes bourses du monde, se déroule en trois temps caractéristiques de cette retombée : Voltaire fustige d’abord l’intolérance des premiers chrétiens9 ; il développe ensuite la paradoxale tolérance des Juifs10 ; il conclut enfin sur les contradictions de François Ier dans sa politique vis-à-vis des Réformés11.Cet article reprend les principaux éléments du Traité sur la tolérance, mais en modifie l’orientation : c’est l’affaire Calas qui motive le Traité et c’est la question des protestants qui en constitue l’armature et l’enjeu. Dans le Traité, la tolérance est un principe négatif, selon lequel il faut s’abstenir de…, ne pas interférer avec…, laisser croire…, préserver donc cette sphère privée que la puissance publique, l’appareil d’État est si souvent tenté de vouloir contrôler. La tolérance du Traité n’est pas politique ; elle est même anti-politique, en deçà précisément de l’Édit de Nantes qui en constitue le spectre, à la manière du spectre du communisme dont Marx pointe la hantise au commencement du Manifeste du parti communiste (1847)12.

Schème de la conjuration et travail de la négativité

Il s’agit pour Voltaire, comme pour Marx avec le communisme, contradictoirement d’établir la tolérance et de conjurer le spectre de l’Édit qui hante la sphère politique. Dans cette perspective, on peut considérer le Traité sur la tolérance beaucoup plus comme un Manifeste que comme un Traité, c’est-à-dire comme un passage du caché, du spectral, au formulé, au manifeste, comme un retournement de la hantise spectrale en proposition rationnelle. Ce retournement passe par un intense travail de la négativité, particulièrement net au chapitre IV du Traité sur la tolérance, « Si la tolérance est dangereuse, et chez quels peuples elle est permise » :

« Je ne dis pas que tous ceux qui ne sont point de la religion du prince13 doivent partager les places et les honneurs de ceux qui sont de la religion dominante14. En Angleterre, les catholiques, regardé comme attachés au parti du prétendant15, ne peuvent parvenir aux emplois16 : ils payent même double taxe ; mais ils jouissent d’ailleurs de tous les droits des citoyens. » (GF, p. 49.)

L’édit de tolérance que Voltaire appelle ici de ses vœux en prenant appui sur le modèle anglais est introduit par une double négation : « Je ne dis pas que tous ceux qui ne sont point de… » Le modèle évoqué est lui-même un modèle négatif : les catholiques anglais tolérés sont une sorte de représentation en antithèse des protestants français persécutés. L’affirmation de la tolérance anglaise commence elle-même par une négation : ils « ne peuvent parvenir aux emplois », et c’est tant mieux. Quelques pages plus loin, Voltaire développe ce tableau négatif :

« Nous savons que plusieurs chefs de famille, qui ont élevé de grandes fortunes dans les pays étrangers, sont prêts à retourner dans leur patrie ; ils ne demandent que la protection de la loi naturelle, la validité de leurs mariages, la certitude de l’état de leurs enfants, le droit d’hériter de leurs pères, la franchise de leurs personnes ; point de temples publics, point de droit aux charges municipales, aux dignités : les catholiques n’en ont ni à Londres ni en plusieurs autres pays.Il ne s’agit plus de donner des privilèges immenses, des places de sûreté à une faction, mais de laisser vivre un peuple paisible, d’adoucir des édits autrefois peut-être nécessaires, et qui ne le sont plus.Ce n’est pas à nous d’indiquer au ministère ce qu’il peut faire ; il suffit de l’implorer pour des infortunés. » (Pp. 55-56.)

Il est clair une fois encore que l’Édit de Nantes hante ce texte, qu’il en est le spectre que la parole voltairienne entend conjurer, c’est-à-dire à la fois rappeler à la présence et renvoyer en paix17 : la garantie des « temples publics », le « droit aux charges municipales », les « places de sûreté » sont la substance de l’édit de Nantes, ramenée à la présence par la formulation voltairienne. Mais cette substance, les protestants ne la demandent pas : « ils nedemandent que… » ; « point de temples » ; « point de droit ».

Ces protestants chassés et riches (« qui ont élevé de grandes fortunes dans les pays étrangers »), c’est-à-dire qui nous accusent et qui nous tentent, sont postés à proximité de la parole voltairienne, comme lui à la marge du royaume. Comme les spectres qu’on conjure, ils sont « prêts à retourner ». Comme les spectres qu’on conjure, ils sont barrés par la formulation négative qui les évoque : « il ne s’agit plus », « qui ne le sont plus ». Emporté dans son propre mouvement, Voltaire s’inclut dans cette dénégation spectralisante : « Ce n’ est pas à nous à indiquer au ministère ce qu’il peut faire ». C’est bien pourtant, de la façon la plus concrète et la plus précise, ce que fait le Traité, mais ce programme de tolérance s’y manifeste de manière spectrale, à travers l’histoire, comme une injonction immanente dont Voltaire ne serait en quelque sorte que le spectateur.

Émergence d’une valeur

Bien sûr, il y a là une prudence tactique qui impose la modération pour rassurer non seulement l’opinion catholique, mais l’exercice absolutiste du pouvoir. Mais ce n’est pas seulement du calcul : si le mode d’être de la tolérance dans le Traité voltairien est celui du spectre, c’est que, d’une certaine manière, nous y assistons à sa naissance comme valeur : quelques années plus tard, lorsque Catherine II diffusera dans l’Europe des Lumières son nakaz, dans lequel la « tolérance universelle » est proclamée, la donne sera bien différente18.

Avec le Dictionnaire philosophique, la question protestante cesse d’être le cœur et l’enjeu central du discours, tandis que l’âpreté polémique s’accentue. L’autonomisation de la tolérance comme valeur positive passe par une vision mondialisée de la question religieuse. La mosaïque planétaire des religions constitue la base du discours : c’est par elle que s’ouvre l’article Tolérance, qui évoque les Bourses du monde ; mais c’est par elle également qu’il se clôt, dans la péroraison enflammée qui convoque d’abord tous les sages du monde, puis toutes les minorités religieuses contre les « insensés », les « malheureux », les « monstres » du fanatisme :

« Insensés, qui n’avez jamais pu rendre un culte pur au Dieu qui vous a faits ! Malheureux que les exemples des noachides19, des lettrés chinois, des Parsis et de tous les sages n’a jamais pu conduire ! Monstres, qui avez besoin de superstitions comme le gésier des corbeaux a besoin de charognes ! On vous l’a déjà dit, et on n’a autre chose à vous dire : si vous avez deux religions chez vous, elles se couperont la gorge ; si vous en avez trente, elles vivront en paix. Voyez le Grand Turc : il gouverne des guèbres, des banians, des chrétiens grecs, des nestoriens, des romains. Le premier qui veut exciter du tumulte est empalé, et tout le monde est tranquille. » (P. 377.)

La tolérance devient ici un principe de gouvernement. Elle n’est plus seulement un modèle économique de prospérité ; elle s’impose comme principe d’ordre, comme garantie de la sûreté publique. Mais dans le même temps se déploie un imaginaire sadique qui ne se cantonne pas au pôle opposé de l’arc sémiotique, à l’intolérance et au fanatisme. Certes les intolérants sont les monstres : « Monstres, qui avez besoin de superstitions comme le gésier des corbeaux a besoin de charognes ! »

Tolérance et dévoration

L’écriture voltairienne puise son énergie dans cet imaginaire de la dévoration, où travaille un étrange jeu métonymique. C’est de superstitions, non de victimes que se nourrissent les gésiers des corbeaux fanatiques : ce ne sont pas les persécutés, c’est la source même de la persécution que celle-ci dévore. Dans une lettre à M. Bertrand du 26 mars 1765, Voltaire écrit par ailleurs :

« Je ne sais pas quand l’esprit persécuteur sera renvoyé dans le fond des enfers, dont il est sorti ; mais je sais que ce n’est qu’en méprisant la mère qu’on peut venir à bout du fils ; et cette mère, comme vous l’entendez bien, est la superstition. »

Sans doute à un an d’intervalle et dans un contexte différent Voltaire n’est-il pas tenu de rester cohérent dans son jeu métaphorique. Il est clair cependant que les monstres de l’article Tolérance, les corbeaux charognards et « l’esprit persécuteur » renvoient à la même chose, tandis que les superstitions sont désignées tantôt comme des charognes concassées dans le gésier des corbeaux, tantôt comme la mère de ceux-ci. Dans cet imaginaire de la dévoration, c’est la mère qui est visée : « ce n’est qu’en méprisant la mère qu’on peut venir à bout du fils ». La profanation, la dévoration de la mère est identifiée au comble de l’horreur, qu’il s’agit, par la tolérance, de conjurer, c’est-à-dire, encore une fois, non simplement d’éviter, mais, dans un même mouvement contradictoire, de faire apparaître et disparaître, de convoquer et de repousser.

Cette contradiction est manifeste dans la représentation que Voltaire donne de la tolérance musclée que pratique le Grand Turc dans son vaste empire : « Le premier qui veut exciter du tumulte est empalé, et tout le monde est tranquille. » Le fanatique empalé succède aux charognes dans le gésier des corbeaux : mais l’empalé méritait-il un tel supplice ? Le trait voltairien, l’ironie de la clausule retournent in extremis le sens : il est clair que Voltaire, ni son lecteur, n’adhèrent à la politique des supplices que pratique la Grande Porte. La victime empalée identifie la tolérance turque à un despotisme cruel, superposant au spectre du fanatisme un fugitif et inattendu spectre de la tolérance.

L’horreur fanatique apparaît ainsi comme le socle imaginaire depuis lequel la tolérance émerge comme valeur et n’en finit pas, dans le Dictionnaire philosophique, d’émerger, sans jamais se constituer définitivement comme discours. C’est pourquoi le discours théorique sans cesse annoncé, convoqué, entamé même, se rabat toujours sur l’histoire qui en constitue l’envers imaginaire et la matrice principielle.

Intolérance des premiers chrétiens

L’ordre du discours historique est significatif à ce titre. Dans le Traité sur la tolérance, la question protestante, et donc l’histoire de François Ier et de la Réforme, étaient premiers. Dans l’article Tolérance du Dictionnaire philosophique, François Ier arrive en dernier, tandis que Henri IV, le roi de l’Édit, mais aussi la figure épique de la Henriade, est soigneusement évité20.

Les premiers convoqués sont les chrétiens, qui sont les grands absents du Traité sur la tolérance : Voltaire y dénonçait l’imposture des martyrologes et l’absurdité des récits de martyres21. Il relisait les évangiles pour y montrer que Jésus-Christ n’y avait jamais prescrit l’intolérance22. Mais jamais les chrétiens n’y étaient pris à parti comme tels, comme communauté globalement coupable, et coupable depuis les origines. Ici encore nous observons dans le Dictionnaire philosophique une radicalisation du propos.

« Constantin commença par donner un édit qui permettait toutes les religions ; il finit par persécuter. » L’édit de tolérance de Constantin23 a dégénéré en persécution. C’est d’ailleurs chez Voltaire un édit sans nom, un vague « édit qui permettait toutes les religions » : dès l’origine, les chrétiens se sont attaqués à « l’ancienne religion de l’empire » et ont constitué « un parti dans l’état ». Voltaire résume les choses par une image, qui est aussi une double négation :

« Les Juifs ne voulaient pas que la statue de Jupiter fût à Jérusalem ; mais les chrétiens ne voulaient pas qu’elle fût au Capitole. » (P. 375.)

Les chrétiens sont la base de l’institution politique et pourtant ils ont souhaité détrôner les empereurs. La question de la tolérance est donc directement liée à l’ordre politique, contrairement à ce qu’affirmait le discours plus modéré du Traité.

L’intolérance chrétienne est aussi le ferment d’une discorde politique : dans la seconde section de l’article Tolérance, ajoutée en 1765, Voltaire est net :

« Cette horrible discorde, qui dure depuis tant de siècles, est une leçon bien frappante que nous devons mutuellement nous pardonner nos erreurs ; la discorde est le grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède. » (P. 379.)

Le pardon mutuel des erreurs renvoie immédiatement à l’entrée en matière de l’article Tolérance : « pardonnons-nous réciproquement nos sottises » (p. 375). La discorde chrétienne est le ferment d’une instabilité politique continue, qui traverse toute l’histoire de l’Église : Voltaire renverse ainsi le discours officiel qui justifiait la révocation de l’Édit de Nantes au nom de l’unité politique du royaume. Mais le discours chrétien sur les martyrs est lui aussi visé : les chrétiens se sont persécutés entre eux bien plus qu’ils n’ont été victimes de l’autorité politique.

La tolérance juive : bricolage voltairien du Traité sur la tolérance

Les seconds convoqués sont les Juifs. Ils occupaient une position centrale dans le Traité sur la tolérance : faire de la tolérance une pratique juive constituait un argument stratégique. C’était faire du fondement historique et symbolique de la religion chrétienne le fondement historique et symbolique de la tolérance. Cette stratégie est d’ailleurs clairement celle du chapitre XII du Traité, qui commence par rappeler tout ce que Dieu même, par l’intermédiaire des Juifs, a institué (« On appelle, je crois, droit divin les préceptes que Dieu a donnés lui-même »), avant d’énumérer les dieux qu’adorèrent les Juifs :

« Amos dit que les Juifs adorèrent toujours dans le désert Moloch, Remphan et Kium. Jérémie dit expressément que Dieu ne demanda aucun sacrifice à leurs pères quand ils sortirent d’Égypte. Saint Étienne, dans son discours aux Juifs, s’exprime ainsi : “Ils adorèrent l’armée du ciel ; ils n’offrirent ni sacrifices ni hosties dans le désert pendant quarante ans ; ils portèrent le tabernacle du dieu Moloch, et l’astre de leur dieu Rempham24.” » (GF, p. 90.)

De l’idolâtrie des Juifs dans le Désert, Voltaire infère une pratique de tolérance qu’il s’agit d’ériger en principe :

« D’autres critiques infèrent du culte de tant de dieux étrangers que ces dieux furent tolérés par Moïse, et ils citent en preuves ces paroles du Deutéronome : “Quand vous serez dans la terre de Chanaan, vous en ferez point comme nous faisons aujourd’hui, où chacun fait ce qui lui semble bon.” » (Ibid.)

Les superstitions des Juifs, leur idolâtrie deviennent une pratique religieuse différente et tolérée du temps de Moïse, puis une tolérance du père de la Loi à partir de laquelle Voltaire bricole, construit la caution biblique de Moïse, et, de là, par glissement, un principe biblique de tolérance.

Cette stratégie n’est plus celle du Dictionnaire philosophique, qui ne cherche plus à cautionner bibliquement, religieusement, la tolérance. En se positivant comme valeur (et non plus comme simple modération, comme pratique négative, comme limitation de la barbarie), la tolérance s’oppose à la religion, qu’elle prétend organiser, réguler, et à terme destituer symboliquement.

La tolérance comme ajustement

L’article Dogmes

À l’article Dogmes (p. 169), Voltaire raconte comment deux ans plus tôt, en 1763, il fut « transporté au ciel », où il vit une sorte de tribunal où chaque mort plaisait sa cause.

Charles de Guise (1524-1574), cardinal de Lorraine et chef du parti catholique en France depuis 1563, est considéré par Voltaire comme l’un des instigateurs de la Saint-Barthélémy25, Selon Brantôme, « tout ecclésiastique qu’il était, n’avait pas l’âme si pure, mais fort barbouillée » par ses aventures galantes26. Lorsqu’il demande la vie éternelle pour récompense de son implication dans le Concile de Trente27, ses conquêtes féminines et ses complices de la Ligue28 « paraissaient autour de lui » comme des ombres accusatrices.

Vient ensuite Calvin (1509-1564), le réformateur de Genève, qui se vante d’avoir vitupéré contre les arts et, par sa doctrine de la grâce, détruit l’idée d’un Dieu rémunérateur : « j’ai fait voir évidemment que les bonnes œuvres ne servent à rien du tout ». Face à Calvin surgit alors un spectre :

« Comme il parlait, on vit auprès de lui un bûcher enflammé ; un spectre épouvantable, portant au cou une fraise espagnole à moitié brûlée, sortait du milieu des flammes avec des cris affreux. Monstre, s’écriait-il, monstre exécrable, tremble ! reconnais ce S… que tu as fait périr par le plus cruel des supplices, parce qu’il avait disputé contre toi sur la manière dont trois personnes peuvent faire une seule substance. »

Michel Servet (1511-1553) était un humaniste espagnol. Médecin à Vienne en Isère, il découvrit la circulation du sang ; « mais il négligea un art utile pour des sciences dangereuses29 » : en 1531, il publie en latin Sept livres sur les erreurs concernant la Trinité30 dans lequel il récuse ce dogme ; puis il entame une controverse épistolaire avec Calvin sur le sujet. Calvin obtient par trahison les feuilles d’un ouvrage clandestin que préparait Servet et les envoie avec les lettres reçues à l’Inquisition de Lyon. Servet est arrêté, s’évade, s’enfuit à Genève, où il sera brûlé vif sur ordre du Grand Conseil contrôlé par Calvin, le 27 octobre 1553.

Jean Calvin « demandait la tolérance dont il avait besoin pour lui en France, et il s’armait de l’intolérance à Genève31 ». Lui « qui se vantait, dans son patois grossier, d’avoir donné des coups de pied à l’idole papale32 » est lui-même alors en quelque sorte renversé par ce spectre qui l’accuse. Le tribunal de Dieu est une scène où, avec la parade des discours théologiques, s’étalent les intolérances. L’exigence de tolérance n’est pas signifiée ici par un discours contre les dogmes, contre les discours intolérants ; elle se manifeste au méta-niveau du dispositif, par la mise en concurrence de ces discours. L’exigence de tolérance est en quelque sorte programmée dès l’entrée de l’article, par le « s » de Dogmes.

Il n’y a pas d’unité, de surface lisse de la tolérance, mais un désajustement, un déjointement, un désassemblage du, des discours, par quoi elle s’exprime comme exigence d’un rétablissement. L’expression de cette exigence, qui surgit dans les failles, les fentes, les silences du discours théologique, se manifeste comme spectre. Le spectre de S… désigne le fantôme de Michel Servet, mais incarne aussi, plus essentiellement, le S… du spectre, qui manifeste la spectralité fondamentale de la tolérance.

La tolérance surgit comme exigence du fantôme du mort : le fantôme de S… face à Calvin ; le fantôme de C… face au cardinal de Lorraine (et C… peut se lire comme le reste de Cardinal) ; le fantôme du cardinal face à Voltaire en proie au cauchemar du 18 février 176333.

Les spectres de Calas

Mais le premier spectre est celui du père Calas, dont la conjuration constitue l’enjeu du Traité sur la tolérance :

« si un père de famille innocent est livré aux mains de l’erreur, ou de la passion, ou du fanatisme ; si l’accusé n’a de défense que sa vertu : si les arbitres de sa vie n’ont à risquer en l’égorgeant que de se tromper ; s’ils peuvent tuer impunément par un arrêt, alors le cri public s’élève, chacun craint pour soi-même, on voit que personne n’est en sûreté de sa vie devant un tribunal érigé pour veiller sur la vie des citoyens, et toutes les voix se réunissent pour demander vengeance. » (GF, p. 31.)

C’est d’un « père de famille » qu’il s’agit de réparer le meurtre, et cette réparation ne passe pas par l’ordre du discours. Les « mains de l’erreur, ou de la passion, ou du fanatisme » auxquelles Calas a été livré sont des mains sans nom, des mains de cauchemar contre lesquelles il est impossible de se défendre. Face à ces mains s’élève « le cri public », des « voix « qui « se réunissent pour demander vengeance » : une conjuration se prépare, vague, aussi inquiétante que la première injustice. Voltaire inquiète à dessein : lorsque les tribunaux ne rendent plus la justice, seule subsiste la vengeance. Ces voix conjurées du public, immatérielles, anonymes, inarticulées, posent, au seuil du Traité sur la tolérance, la présence des spectres.

Le premier chapitre du Traité est habité par l’image implicite des Erinyes : « Les esprits une fois émus ne s’arrêtent point. » (P. 33.) Il s’agit cette fois de la populace catholique fanatisée. Entre « grande pompe » et « profanation », l’enterrement du fils Calas est encore une manifestation de spectres, mise en scène par les pénitents blancs portant « un masque de drap percé de deux trous pour laisser la vue libre » :

« On avait élevé au-dessus d’un magnifique catafalque un squelette qu’on faisait mouvoir, et qui représentait Marc-Antoine Calas, tenant d’une main une palme, et de l’autre la plume dont il devait signer l’abjuration de l’hérésie, et qui écrivait en effet l’arrêt de mort de son père. » (GF, p. 34.)

La cérémonie expiatoire de cet enterrement superpose toutes les conjurations : conjuration des pénitents blancs provoquant, entretenant l’hystérie collective ; conjuration de l’hérésie, que Marc-Antoine devait abjurer ; conjuration de la mort de son père, que la rue toulousaine réclame désormais. Le pantin squelette est censé à la fois repousser l’hérésie et provoquer la condamnation ; il scelle, par cette double horreur, le contour collectif et spectral de la conjuration.

Promouvoir la tolérance, c’est conjurer cette conjuration. La tolérance est une conjuration de conjuration, comme les spectres qu’elle met en œuvre s’engendrent de façon récursive, comme horrification successive face au précédent. La virtualisation récursive du fanatique constitue le principe de l’exigence de tolérance, qui est à la fois exigence de justice pour les morts et exigence de retour à la justice pour les vivants. Cette exigence se dresse comme principe symbolique34 ; elle surgit de façon spectrale dans la communauté, dans le public ; elle se manifeste comme supplément d’un discours voltairien de tolérance qui ne saurait être tenu.

Shakespeare, Heidegger, Derrida

Cette spectralité de la tolérance, qui exige la justice dans le cri35, mais court-circuite la vengeance, nous renvoie à l’analyse de Jacques Derrida dans Spectres de Marx (Galilée, 1993). Cette méditation à partir de l’effondrement du communisme est dédiée à Chris Hani (1942-1993), secrétaire général du Parti communiste d’Afrique du Sud depuis 1991, et un des dirigeants de l’ANC, assassiné le 10 avril 1993 devant la porte de sa maison dans la banlieue de Johannesburg, sur ordre d’un député anglophone du Parti conservateur d’Afrique du Sud qui cherchait à contrecarrer le processus de paix et de réconciliation.

Derrida n’est pas plus communiste que Voltaire, défendant Calas, n’était protestant. Spectres de Marx part de la scène 5 de l’acte I de Hamlet. Le fantôme du père assassiné de Hamlet lui apparaît et réclame vengeance pour le meurtre dont il a été victime. Hamlet demande alors à Horatio et à Marcellus, ses compagnons, de jurer le silence sur ce qu’ils ont vus. Le Spectre crie alors de dessous la scène :

« Ghost cries under stage.

GHOST

Swear ! »

Hamlet change plusieurs fois de place pour faire jurer ses compagnons loin du spectre, qui toujours revient avec son cri d’injonction, Swear !, qui déplace de façon inquiétante le sens du serment : si Hamlet demande de jurer le silence, c’est pour la vengeance que le spectre exige un serment. Cette superposition des deux serments, celui qu’exige le spectre et celui que demande le jeune prince, constitue le dispositif spectral. Derrida repère ici le double sens contradictoire de la conjuration, qui d’un côté renvoie le spectre au silence de son tombeau, et d’un autre côté réveille le spectre pour réclamer justice et exercer sa vengeance. Hamlet conclut la scène par une formule énigmatique :

« The time is out of joint. O cursed spite

That ever I was born to set it right ! »

(Le temps est hors de ses gonds : O sort maudit

Qui veut que je sois né pour le rejointer36.)

Ce n’est pas là une histoire de tolérance ; mais c’est bien la fonction morale, politique, métaphysique du spectre, que Voltaire convoquera et mettra en œuvre pour penser la tolérance. Il s’agit de constater, de pointer le déjointage du présent, l’out of joint. De ce constat surgit, émerge l’exigence que justice soit faite, que ce présent soit rejointé, redressé, remis droit, to set it right.

Pour commenter Shakespeare, Derrida convoque un texte de Martin Heidegger, « La parole d’Anaximandre » : commentant un fragment de ce philosophe présocratique37, Heidegger introduit la notion de disjointure (Un-Fuge) pour penser l’articulation entre Justice et Injustice et, au delà, entre Présence et Absence :

« En tant qu’on la pense à partir de l’être comme présence (als Anwesen gedacht), Dikè conjoint harmonieusement en quelque sorte la jointure et l’accord. Adikia au contraire : à la fois ce qui est disjoint, déboîté tordu et hors du droit, dans le tort de l’injuste, voire dans la bêtise38. »

Nous voici revenus au cœur de la préoccupation voltairienne : partir du tableau général de l’adikia, qui n’est pas seulement l’injustice, l’intolérance, la superstition, le fanatisme, mais se manifeste surtout comme déjointement, déboîtement du discours39, et conjurer ce déboîtement, cette adikia, redresser le dire, dire le droit, et le dire de façon droite.

L’article Théologien

Cette préoccupation est celle du théologien de l’article Théologien, qui précède immédiatement, dans le Dictionnaire philosophique, l’article Tolérance. Le théologien est un maître des discours :

« J’ai connu un vrai40 théologien ; il possédait les langues de l’Orient, et était instruit des anciens rites des nations autant qu’on peut l’être. » (P. 374.)

Contrairement aux sectateurs caricaturaux qui peuplent le Dictionnaire philosophique, comme Logomachos à l’article Dieu, ou Bambaref à l’article Fraude, le vrai théologien ne tient pas un discours, mais prétend assumer la totalité des systèmes théologiques, les concilier, les ajuster, les emboîter, les lisser.

« Les brahmanes, les Chaldéens, les ignicoles, les sabéens, les Syriens, les Égyptiens lui étaient aussi connus que les Juifs ; les diverses leçons de la Bible lui étaient familières ; il avait pendant trente années essayé de concilier les Évangiles, et tâché d’accorder ensemble les Pères. » (Suite du précédent.)

« Concilier », « accorder ensemble » : cela ne distingue pas seulement l’activité de l’exégète, d’un dom Calmet par exemple dont Voltaire fait peut-être ici le portrait, de façon moins sarcastique, mais tout aussi critique que d’habitude. Concilier, accorder pointent la réalité présente du déjointage, du désajustage des discours. Ce que le théologien affronte, c’est l’out of joint du temps, ce sont ces failles, ces solutions de continuité desquelles, depuis le réel, filtre l’exigence de tolérance qui est en même temps l’exigence de justice et l’exigence de rationalité, ce que Voltaire appelle « l’esprit philosophique41 ».

Face au théologien se dresse la bariolure des discours, et cette bariolure entre en discordance violente avec l’unité, la continuité rationnelle du discours droit. Entre le choc des cultures, dans la sphère du réel et du temps, et l’exigence rationnelle de l’homogénéité discursive se crée la tension constitutive, l’arc sémiotique par lequel le déni de tolérance se retourne en exigence.

Cet arc sémiotique s’inscrit dans la temporalité. The time is out of joint. Non pas this time, cette époque, le temps présent, mais the time, la temporalité en général, est constituée par l’expérience de cette dysharmonie, de ce déjointage. C’est pourquoi la recherche du théologien est une recherche d’historien, c’est-à-dire une expérience de la temporalité, ou plus exactement de la résistance de la temporalité à la rationalité.

« Il chercha dans quel temps précisément on rédigea le symbole attribué aux apôtres, et celui qu’on met sous le nom d’Athanase ; comment on institua les sacrements les uns après les autres ; quelle fut la différence entre la synaxe et la messe ; comment l’Église chrétienne fut divisée depuis sa naissance en différents partis, et comment la société dominante traita toutes les autres d’hérétiques. » (Suite du précédent.)

La recherche historique du théologien porte son attention vers le commencement des choses. Elle est recherche des origines et, dans chaque origine, repérage d’un déjointage, d’un désajustement : ce n’est déjà plus dom Calmet qui opère cette recherche, mais Voltaire lui-même, Voltaire qui fait simultanément, dans un même mouvement de la pensée, œuvre de théologien, d’historien et de polémiste, accomplissant en quelque sorte, menant à son terme ultime l’activité exégétique, la tradition médiévale de cette activité, jusqu’à son terme le plus achevé. L’entreprise de connaissance théologique est une recherche des origines : origine du symbole42, des sacrements43, de la messe44, des divisions dans l’Église45.

Mais toute origine est un discord. L’institution des rites, l’histoire de cette institution, font apparaître et jouer la, les différences : différence du symbole des apôtres et du symbole d’Athanase, disparate des sacrements institués « les uns après les autres », division de l’Église « en différents partis », distinction « entre la politique et la sagesse ».

La mise en évidence de ces différences est un déjointement de la temporalité ; elle manifeste l’adikia de l’Histoire, c’est-à-dire le caractère absurde, incompréhensible de toute institution, de toute origine. Cette dépression de l’adikia appelle, exige un retour de la dikè, un rejointement, un retour de la dikè, un rejointement, un retour du discours droit, du droit. C’est dans ce retour, qui part de l’origine des institutions, mais pointe vers l’accomplissement de la civilisation, c’est dans ce retour spectral, donc, que s’inscrit, se manifeste la tolérance.

La tolérance est un retour spectral qui se fait sur fond de déjointement de la temporalité. Ce n’est donc pas un simple réajustement du discours : il ne suffit pas de remettre de l’ordre, de rationaliser un peu tout ça. Il faut répondre à une demande spectrale, ancestrale, de justice : beaucoup de morts sont là, de morts paternelles qui réclament justice. Et cette justice ne peut être rendue car la tolérance dit, mais ne dit que le droit.Entre adikia et dikè, entre la justice et le droit, entre ce qui déclenche la demande de tolérance et ce qui répond, nécessairement sur un autre plan, à cette demande, on constate un hiatus, une discordance. Ça ne répond pas là où ça avait demandé : voilà le problème de la tolérance, une affaire de spectres, de conscience, d’intimité et d’éthique portée à la lumière de la sphère publique, dans un lieu dont la rationalité et la publicité nient la hantise des spectres et méconnaissent les blessures secrètes de l’intime.

Ce hiatus, cette discordance de l’adikia et de la dikè, le « vrai théologien » de Voltaire en fait l’expérience :

« Il sonda les profondeurs de la politique qui se mêla toujours de ces querelles ; et il distingua entre la politique et la sagesse, entre l’orgueil qui veut subjuguer les esprits et le désir de s’éclairer soi-même, entre le zèle et le fanatisme.

La difficulté d’arranger dans sa tête tant de choses dont la nature est d’être confondues, et de jeter un peu de lumière sur tant de nuages, le rebuta souvent ; mais comme ces recherches étaient le devoir de son état, il s’y consacra malgré ses dégoûts. » (Suite du précédent.)

Ce moment de l’article Théologien est capital, car il consacre le basculement de l’histoire dans la politique. Le ressort du déjointement théologique de la temporalité est politique : c’est parce que l’enjeu de toute institution, de tout discours théologique est politique que nécessairement s’y mêle querelle, différend, par quoi le temps sort, non pas conjoncturellement, mais structurellement, de ses gonds.

D’un côté le théologien constate une réalité mêlée : bariolure des cultures, « diverses leçons de la Bible », Évangiles et Pères multiples et contradictoires, mais surtout théologie et politique mêlées (« la politique qui se mêla toujours… »). D’un autre côté son travail consiste à introduire, dans cette réalité mêlée, un ordre logique, la rationalité d’un discours : « il distingua entre… »

Mais cette distinction discursive, qui fixe la différence au lieu de la résoudre, qui répond au discours par le discours, échoue. La différence que le discours cherche à assumer s’amenuise, se dissout dans le moment même qu’il la formule. Si « la sagesse » du tolérant s’oppose à « la politique » de l’intolérant, si « le désir de s’éclairer soi-même » s’oppose selon le même clivage à « l’orgueil qui veut subjuguer les esprits », que dire du zèle et du fanatisme ? La religion encourage et célèbre le zèle, c’est-à-dire l’enthousiasme d’une foi militante et active, tandis que la raison réprouve, condamne le fanatisme.Mais zèle et fanatisme ne renvoient plus à deux sphères distinctes (publique contre privée, politique contre intellectuelle) : c’est bel et bien la même chose qui est désignée, la même activité sous deux points de vue. La différence se brouille, le discours se cabre, la situation s’effondre. Ce théologien si instruit, si savant, qui débrouillait tant de choses, s’essouffle à maintenir dans le discours une différence impossible à contrôler, à maîtriser. Il avait « essayé de concilier », « tâché d’accorder » ; il est maintenant confronté à « la difficulté d’arranger ». L’objet de sa recherche le rebute, et même le dégoûte.

Il y a une abjection, une horreur du déjointage, liée à la vision de cauchemar qu’envoie le spectre. Ce qui, dans le déjointage du temps, réclame justice, c’est le spectre du fanatisme, puisque le spectre conjoint dans la vision qu’il procure l’horreur subie et la demande de réparation. On touche ici à la limite que rencontre le théologien, qui ne peut satisfaire cette demande : le rétablissement du droit n’est pas de l’ordre du dire ; le discours du théologien ne peut que se heurter à ce qui le rebute et tomber finalement de dégoûts en dégoûts, comme le souligne la conclusion terrible de l’article :

« Il parvint enfin à des connaissances ignorées de la plupart de ses confrères. Plus il fut véritablement savant, plus il se défia de tout ce qu’il savait. Tandis qu’il vécut, il fut indulgent ; et à sa mort, il avoua qu’il avait consumé inutilement sa vie. » (Suite du précédent.)

Comme le spectre marxiste du communisme, le spectre voltairien de la tolérance hante l’Europe à la fois comme tableau de désolation et comme promesse d’une révolution et d’un combat.Le théologien ne peut set it right, rétablir le droit, car il reste au niveau du discours et ne passe pas au méta-niveau du dispositif.Pour disposer les, des discours, un retour du réel est nécessaire : c’est le sens du combat voltairien, qui fait de la tolérance une exigence militante et non l’objet spéculatif d’un discours, la promesse d’un engagement et non la matière d’un traité.

Une telle exigence passe par la dialogisation du Dictionnaire philosophique, comme par exemple à l’article Dieu, qui oppose Logomachos, théologal de Constantinople, au vieillard scythe Dondindac (p. 163). Logomachos, celui qui combat pas le discours, vient éradiquer le paganisme aux confins nord de l’empire byzantin naissant. Logomachos porte le discours théologique avec son illusion de continuité totalisante. Face à lui, Dondindac est l’idolâtre qu’il s’agit de convertir et d’instruire. Le récit de l’article Dieu est celui de l’échec de cette conversion. Dondindac porte par son nom le mépris du théologal cultivé face au paysan barbare au milieu de ses dindons. Logomachos surprend Dondindac en pleine action de grâces à la fin d’un frugal repas. La religion de Dondindac n’est pas un polythéisme idolâtre, comme l’en accuse Logomachos, mais déploie le tableau virtuel, irréel de la religion naturelle rêvée par les philosophes des Lumières.Religion de l’avant, qui précède le christianisme, que le christianisme a pervertie, religion de l’origine des hommes dans l’état de nature, elle est aussi le modèle de ce à quoi il faudrait parvenir, de cette religion de l’après à quoi tend le combat pour la tolérance. La fiction de Dondindac est à ce titre une fiction spectrale, participant de la spectralité de la tolérance.

Cette scène, cette joute verbale entre Logomachos et Dondindac est impossible. Elle ne s’inscrit dans aucune temporalité vraisemblable :

« car le théologal savait un peu de scythe et l’autre un peu de grec. On a retrouvé cette conversation dans la bibliothèque de Constantinople. » (Article Dieu, p. 164.)

Il faut prendre ces précisions ironiques comme des marqueurs de spectralité : Voltaire nous livre ici une fiction assumée comme fiction. C’est là sa manière de commencer par écarter tous les faits, de se situer hors discours (il n’y a pas de communication discursive possible) et hors temps (il n’y a pas de mémoire possible pour une telle scène, pas de bibliothèque possible, pas d’archive possible pour une telle conversation). Le niveau du hors-discours et du hors-temps est le méta-niveau, fictionnel, du dispositif par quoi Voltaire cherche à saisir, à représenter la tolérance. Dans cette rencontre improbable, ce qui n’est pas encore une valeur fait effort pour advenir.

Notes

« Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de ladite religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestui notre royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience, ni pour raison d'icelle être recherchés dans les maisons et lieux où ils voudront habiter, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en notre présent Édit. »

Le mot « tolérance », alors extrêmement péjoratif (au seizième siècle, tolérance signifie souffrance), n’apparaît jamais dans l’édit. En 1685, l’édit de Nantes fut révoqué par Louis XIV. L’expression « édit de tolérance » désigne l’édit de Versailles promulgué par Louis XVI en 1787, qui accordait un statut civil aux protestants. En retrait par rapport à l’édit de Nantes, il ne reconnaissait officiellement ni la liberté de conscience, ni la liberté de culte.

« Entrez dans la Bourse de Londres, cette Place plus respectable sue bien des Cours : vous y voyez rassemblés les députés de toutes les Nations pour l’utilité des hommes.Là, le Juif, le Mahométan et le Chrétien traitent l’un avec l’autre comme s’ils étaient de la même Religion, et ne donnent le nom d’infidèles qu’à ceux qui font banqueroute ; la le Presbytérien se fie à l’Anabaptiste, et l’Anglican reçoit la promesse du Quaker.Au sortir de ces pacifiques et libres assemblées, les uns vont à la Synagogue, les autres vont boire ; celui-ci va se faire baptiser dans une grande cuve au nom du Père par le Fils au Saint-Esprit ; celui-là fait couper le prépuce de son fils et fait marmotter sur l’Enfant des paroles hébraïques qu’il n’entend point ; ces autres vont dans leur Église attendre l’inspiration de Dieu, leur chapeau sur la tête, et tous sont contents.

S’il n’y avait en Angleterre qu’une Religion, le despotisme serait à craindre ; s’il y en avait deux, elles se couperaient la gorge ; mais il y en a trente, et elles vivent en paix et heureuses. » (Éd. Naves, Garnier, p. 29.)

Dans les Lettres philosophiques, Voltaire part du tableau de la Bourse de Londres, où frayent toutes les Nations et toutes les religions. Dans le Dictionnaire philosophique, le modèle s’est complexifié et mondialisé : ce sont toutes les Bourses du monde, dans lesquelles commercent toutes les nations et toutes les religions, qui tissent le réseau, commercial, de la tolérance universelle.

“Dans un grand empire qui étend sa domination sur autant de peuples divers qu’il y a de différentes croyances parmi les hommes, la faute la plus nuisible au repos et à la tranquillité de ses citoyens serait l’intolérance de leurs différentes religions. Il n’y a même qu’une sage tolérance également avouée de la religion orthodoxe et de la politique, qui puisse ramener les brebis égarées à la vraie croyance. La persécution irrite les esprits ; la tolérance les adoucit et les rend moins obstinés ; elle étouffe ces disputes contraires au repos de l’état et à l’union des citoyens.”

[…] J’ai cru que c’était l’unique voie praticable d’introduire le cri de la raison, que de l’appuyer sur le fondement de la tranquillité publique dont chaque individu sent continuellement le besoin et l’utilité. »

Voltaire transcrit ce passage de sa lettre dans la première section de l’article Puissance des Questions sur l’Encyclopédie, qui traite des « deux puissances », la temporelle et la spirituelle. Les Questions sur l’Encyclopédie ajoutent une troisième section à l’article Tolérance, où Voltaire écrit : « Réfléchissons toujours que la première loi de l’empire de Russie, plus grand que l’empire romain, est la tolérance de toute secte. »

Au chapitre X de l’Essai sur les mœurs, Voltaire détaille les raisons de son horreur pour cet empereur despotique et cruel : « Constantin, devenu empereur malgré les Romains, ne pouvait être aimé d’eux. Il est évident que le meurtre de Licinius, son beau-frère, assassiné malgré la foi de serments ; Licinien son neveu, massacré à l’âge de douze ans ; Maximien son beau-père, égorgé par son ordre à Marseille ; son propre fils Crispus, mis à mort après lui avoir gagné des batailles ; son épouse Fausta, étouffée dans un bain ; toutes ces horreurs n’adoucirent pas la haine qu’on lui portait. » (Garnier, I, p. 298.) Des crimes privés, Voltaire passe ensuite aux massacres publics, perpétrés notamment par les chrétiens contre leurs anciens persécuteurs.

On peut penser que les raisons de cette fixation voltairienne contre Constantin sont liées à la Révocation de l’Édit de Nantes. À cette occasion, Bossuet avait en effet salué Louis XIV comme un « Nouveau Constantin ». Voir l’oraison funèbre de Michel Le Tellier : « épanchons nos cœurs sur la piété de Louis.Poussons jusqu’au ciel nos acclamations ; et disons à ce nouveau Constantin, à ce nouveau Théodose, à ce nouveau Marcien, à ce nouveau Charlemagne, ce que les six cent trente Pères dirent autrefois dans le concile de Chalcédoine : Vous avez affermi la foi ; vous avez exterminé les hérétiques : c’est le digne ouvrage de votre règne ; c’en est le propre caractère. » Le jésuite Le Tellier, chancelier de France et exécuteur de l’édit de Fontainebleau qui révoquait l’édit de Nantes, est une tête de Turc de Voltaire.

« Moloch, ou Melcrom, dieu des Ammonites. Le nom de Moloch signifie roi ; et celui de Melchom, leur roi. Moïse défend en plus d'un endroit (Le 18 :24 ; 20 :2-5) aux Israélites de consacrer leurs enfants à Moloch, en les faisant passer par le feu en l'honneur de ce faux dieu : il veut qu'on punisse de mort celui qui aura contrevenu a cette ordonnance ; et Dieu menace d'arrêter l'oeil de sa colère sur cet homme, et de l'exterminer du milieu de son peuple. Il y a beaucoup d'apparence que les Hébreux étaient adonnés au culte de cette déité dès avant leur sortie d'Egypte, puisqu'Amos (Am 5 :26), et, après lui, saint Etienne (Ac 7 :43), leur reprochent d'avoir porté dans le désert la tente du dieu Moloch. Portastis tabernaculum Moloch vestro. Salomon (1Ro 11 :7) bâtit un temple à Moloch sur le mont des Oliviers ; et Manassé, longtemps après, imita son impiété (2Ro 21 :3,4), en faisant passer son fils par le feu en l'honneur de Moloch. C'était principalement dans la vallée de Topheth et d'Hennon, à l'orient de Jérusalem, que s'exerçait le culte impie que les Juifs rendaient à Moloch (Jer 19 :5,6 Sop 1 :4,5), en lui consacrant leurs enfants et en les faisant passer par le feu en son honneur. » Calmet s’interroge ensuite sur ce qu’il faut entendre réellement par « passer par le feu » : « nous sommes persuadés que, pour l'ordinaire, les adorateurs de Moloch immolaient leurs enfants et les faisaient mourir en l'honneur de cette divinité ». On est assez loin ici du tolérantisme…

Pour Kium, voir l’article Chion, où Calmet explique qu’il s’agit du piédestal des idoles. L’article Remphan identifie ce Dieu soit à Saturne, soit à un pharaon divinisé. Calmet a également écrit à ce sujet une Dissertation sur l'idolâtrie des Hébreux dans le désert.

D’autre part, quoique il soit officiellement né le 21 novembre 1694, Voltaire a prétendu que sa vraie date de naissance était le 19 février, ou le 20 : son baptême aurait été retardé, persuadé qu’on était de la mort imminente d’un nourrisson aussi malingre. Voir la lettre à Damilaville du 20 février 1765 : « J’entre aujourd’hui dans ma soixante-douzième année, car je suis né en 1694, le 20 de février, et non le 20 de novembre, comme le disent les commentateurs mal instruits. »

Dans sa lettre au cardinal de Bernis du 25 février 1763, Voltaire conclut : « Agréez, monseigneur, les tendres respects du vieil aveugle de soixante-dix ans, car il est né en 1693. Il est bien faible, mais il est fort gai ; il prend toutes les choses de ce monde pour des bouteilles de savon, et franchement elles ne sont que cela. » La nuit du 18 février 1763 a été vécue par Voltaire comme la nuit qui précédait son soixante-dixième anniversaire… autant dire sa mort !

Dans la même lettre au cardinal de Bernis, Voltaire le sollicite pour souscrire à l’édition de Corneille qu’il a préparée pour doter Marie-Françoise Corneille : « L’ombre de Pierre vous en sera très obligée, et moi, autre ombre, je regarderai cette permission comme une très grande faveur. » Le dispositif spectral se met en place…

Le mariage a été célébré par un jésuite. A cette occasion, Voltaire s’est amusé d’une petite mascarade qu’il raconte ainsi à Damilaville :

« Avant-hier il y avait deux jésuites chez moi avec une nombreuse compagnie ; nous jouâmes une parade, et la voici : J’étais monsieur le premier président ; j’interrogeai mes deux moines ; je leur dis : Renoncez-vous à tous les privilèges, à toutes les bulles, à toutes les opinions, ou ridicules ou dangereuses, que les lois de l’état réprouvent ? jurez-vous de ne jamais obéir à votre général ni au pape, quand cette obéissance sera contraire aux intérêts et aux ordres du roi ? jurez-vous que vous êtes citoyens avant d’être jésuites ? jurez-vous sans restriction mentale ? A tout cela ils répondirent : Oui. Et je prononçai : La cour vous donne acte de votre innocence présente ; et faisant droit sur vos délits passés et futurs, vous condamne à être lapidés sur le tombeau d’Arnauld avec les pierres de Port-Royal.

Je salue tous les frères ; cependant écr. l’inf… »

Cette parade a pu motiver le rêve, ou la fiction de rêve de Voltaire, si l’on considère « le 18 février de l’an 1763 » comme une indication sur la date de rédaction de l’article Dogmes.

L’exigence de rationalité n’est pas nécessairement irénique, comme en témoigne la conclusion de l’article Abbé, qui prophétise une véritable révolution : « Vous avez raison, messieurs, envahissez la terre ; elle appartient au fort ou à l’habile qui s’en empare ; vous avez profité des temps d’ignorance, de superstition, de démence, pour nous dépouiller de nos héritages et pour nous fouler à vos pieds, pour vous engraisser de la substance des malheureux : tremblez que le jour de la raison n’arrive. » (Pp. 5-6.)

Promulgué en 1598 par Henri IV pour mettre fin aux guerres de religion, l’édit de Nantes garantissait aux protestants la liberté de conscience partout dans le royaume de France sans restriction et, sous certaines conditions, la liberté de culte. Cette liberté de conscience est proclamée dans l’article VI de l’édit, dans les termes suivants :

Voltaire, Essai sur les mœurs, éd. R. Pommeau, Garnier, t. 1, p. 61. Publiée en 1765, la Philosophie de l’histoire servit ensuite d’introduction à l’Essai sur les mœurs.

Sur cette notion, voir la correction de la dissertation du 5 novembre.

Voltaire reprend ici un développement déjà présent à la fin de la 6e des Lettres philosophiques : (1734) :

Sur cette notion, voir J. Habermas, L’Espace public, 1962, trad. française Marc B. de Launay, Payot, 1978, 1993.

Roderic de Borja, devenu Rodrigo Borgia après son arrivée en Italie, fut pape sous le nom d’Alexandre VI de 1492 à 1503. Pape corrompu, népotiste et sanguinaire, il fut également un mécène généreux et cultivé. Il fascine Voltaire, qui imagine dans la première section de l’article Foi du Dictionnaire un dialogue entre Alexandre VI et l’humaniste Pic de La Mirandole.

Les Annates étaient, depuis le XIVe siècle, un impôt perçu par le Pape sur les bénéfices ecclésiastiques, à chaque vacance du siège doté. Cet impôt correspondait à une année des revenus nets que produisait le bénéfice. Il fut aboli par la révolution française de 1789.

Voir de même le Sermon prêché à Bâle, le premier jour de l’an 1768, par Josias Rossette

A comparer avec le chapitre X du Traité sur la tolérance, « Du danger des fausses légendes et de la persécution ».

A comparer avec le chapitre XII, « Si l’intolérance fut de droit divin dans le judaïsme, et si elle fut toujours mise en pratique », et avec le chapitre XIII, « Extrême tolérance des Juifs ».

A comparer avec le chapitre III, « Idée de la Réforme du XVIe siècle ».

Le Manifeste débute ainsi : « Un spectre hante l’Europe — le spectre du communisme. [Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.] Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une Sainte-Alliance pour traquer ce spectre : le pape et le tsar, Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d'Allemagne. Quelle est l'opposition qui n'a pas été accusée de communisme par ses adversaires au pouvoir ? Quelle est l'opposition qui, à son tour, n'a pas renvoyé à ses adversaires de droite ou de gauche l'épithète infamante de communiste ? Il en résulte un double enseignement. Déjà le communisme est reconnu comme une puissance par toutes les puissances d'Europe. Il est grand temps que les communistes exposent à la face du monde entier, leurs conceptions, leurs buts et leurs tendances; qu'ils opposent au conte du spectre communiste un manifeste du Parti lui-même. » Le terme de spectre (gespenst), qui apparaît ici quatre fois, n’est plus jamais employé dans le reste du Manifeste.

« la religion du prince » fait référence à la doctrine cujus regio ejus religio (« tel prince, telle religion », Joachim Stefani, 1612) : le souverain d’un pays a le droit d’imposer sa religion à ses sujets. Cette doctrine, d’inspiration protestante, a été appliquée pour la première fois lors de la paix d’Augsbourg en Allemagne, en 1555. Chaque principauté allemande adoptait comme religion officielle celle de son souverain.

C’est ce que garantissait l’Édit de Nantes.

« Le vicomte de Bolingbroke, qui était venu donner la paix à Louis XIV avec une grandeur égale à celle de ce monarque, fut obligé de venir chercher un asile en France, et d’y reparaître en suppliant. Le duc, d’Ormond, l’âme du parti du prétendant, choisit le même refuge. » (Voltaire, Siècle de Louis XIV, chap. XXIV.)

aux emplois, c’est-à-dire aux charges publiques.

« Le nom français de “conjuration” rassemble et articule entre elles les significations de deux mots anglais. […] Conjuration signifie d’une part conjuration (son homonyme anglais), […] l’incantation magique destinée à évoquer, à faire venir par la voix, à convoquer un charme ou un esprit. […] Conjuration signifie d’autre part conjurement, à savoir l’exorcisme magique qui, au contraire tend à expulser l’esprit maléfique qui aurait été appelé ou convoqué » (J. Derrida, Spectres de Marx, « Injonctions de Marx », pp. 73-84).

Le nakaz est diffusé en août 1767. Mais dès sa lettre à Voltaire du début juillet 1766, Catherine écrit : « Voici mot à mot ce que j’ai inséré […] dans une instruction au comité qui refondra nos lois [i. e. dans le nakaz] :

Comparer avec le Traité sur la tolérance, chap. IV : « Le gouvernement de la Chine n’a jamais adopté, depuis plus de quatre mille ans qu’il est connu, que le culte des noachides, l’adoration simple d’un seul Dieu » (GF, p. 51). Il y a un article Noachides dans le Dictionnaire de Dom Calmet : « C'est le nom qu'on donne aux enfants de Noé, et en général à tous les hommes qui ne sont pas de la race choisie d'Abraham. Les rabbins prétendent que Dieu donna à Noé et à ses fils certains préceptes généraux, qui comprennent, selon. eux, le droit naturel commun à tous les hommes indifféremment, et dont l’observation seule peut les sauver. » La notion de « lois noachides », inconnue dans l’antiquité, aurait été inventée par Maimonide, puis développée par certains rabbins, afin de ne pas considérer chrétiens et musulmans comme des idolâtres.

Henri IV fait l’objet du chapitre 174 de l’Essai sur les mœurs, très élogieux à son égard, mais où il n’est jamais question nommément de l’Édit de Nantes.

Traité sur la tolérance, chap. IX « Des martyrs » et chap. X « Du danger des fausses légendes et de la persécution ».

Chap. XIV, « Si l’intolérance a été enseignée par Jésus-Christ ».

En 313 à Milan, Constantin conclut avec Licinius un accord de partage de l'Empire. Parmi les mesures prises en commun figure un édit de tolérance religieuse, appelé habituellement édit de Milan. Aux termes de cet édit, les chrétiens ne sont plus victimes de discriminations ; leur culte est autorisé et les biens qui leur ont été confisqués leur sont rendus. La religion chrétienne est mise à égalité avec les autres cultes. Constantin se heurte ensuite au schisme donatiste. En 321 un édit de tolérance, tout en condamnant leur mouvement, laisse aux donatistes les églises qu'ils possèdent.Constantin est enfin le promoteur du Concile de Nicée, en 325, qui condamne l’arianisme et se met d’accord sur le premier symbole, ou credo de l’Église. Ces événements occupent une place essentielle dans le Dictionnaire philosophique : voir notamment les articles Arius, Conciles, Credo. Le Concile de Nicée est également évoqué à l’article Christianisme, pp. 129-130.

Voltaire tire probablement son information de Dom Calmet, qui à l’article Moloch de son Dictionnaire de la Bible écrit :

« Cette affreuse journée fut méditée et préparée pendant deux années. On a peine à concevoir comment une femme telle que Catherine de Médicis, élevée dans les plaisirs, et à qui le parti huguenot était celui qui lui faisait le moins d’ombrage, put prendre une résolution si barbare. Cette horreur étonne encore davantage dans un roi de vingt ans. La faction des Guise eut beaucoup de part à l’entreprise. » (Essai sur les mœurs, chap. 171, Garnier, t. II, p. 494.) Charles de Guise était à Rome au moment du massacre et il semblerait qu’il n’y eut aucune part ; rien, en même temps, ne lui fit plus de plaisir.

Mémoires de Messire Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, A Leyde, chez Jean Sambix le jeune, à la Sphere, 1665-1666, 4 parties en huit volumes. La troisième partie s’intitule « Les Vies des Hommes Illustres & grands Capitaines François de son temps ». Elle contient une vie de François de Guise, dans laquelle Brantôme rapporte ce trait concernant son frère Charles.

Charles de Guise participa au Concile de Trente en 1563 et milita pour l’application de ses décrets en France.

La Ligue fut fondée en fait en 1576, deux ans après sa mort. Henri, duc de Guise, neveu de Charles, cardinal de Lorraine, en était le chef à Paris. Voltaire condense… Il tire son information probablement du Dictionnaire historique et critique de Bayle, article Guise. A propos du duc de Guise et de son frère le cardinal de Lorraine, Bayle écrit en effet : « C’est donc à ces deux frères qu’on peut imputer tous les malheurs des guerres civiles de ce temps-là. Ils s’opposèrent à la liberté de conscience des protestants, ils fomentèrent la persécution, ils entretinrent dans le royaume l’esprit sanguinaire, contre le droit le plus essentiel et le plus inaliénable dont l’homme puisse jouir, et celui que les souverains doivent regarder comme les plus inviolables. » Bayle rapporte ensuite comment les deux frères se rendirent coupables du massacre de Vassi en 1562, ne pouvant supporter que les protestants exercent leur culte, en toute légalité, à côté de leur château de Joinville.

Essai sur les mœurs, chap. 134, « De Calvin et de Servet », Garnier, t. II, p. 244.

De Trinitatis Erroribus libri septem, per Michaelem Servetum, alias Reves, ab Arragonia Hispanum, anno MDXXXI, in-8°.

Essai sur les mœurs, chap. 134, p. 245.

Dictionnaire philosophique, article Dogmes, p. 169.

Cette date est énigmatique. Le grand événement qui occupe Voltaire alors est le mariage de l’arrière-petite-nièce de Corneille, Marie Françoise Corneille, avec un jeune gentilhomme voisin de Ferney, Pierre Jacques Claude Dupuits, le 13 février 1763.

Sur la distinction entre principe et institution symboliques, voir S. Lojkine, Image et subversion, J. Chambon, 2005, pp. 91sq.

En 1769, Voltaire publie Le Cri des nations à l’occasion de l’expulsion des Jésuites ; en 1775, Le Cri du sang innocent, en supplément à la Relation de la mort du chevalier de La Barre.

J. Derrida préfère ici la traduction d’Yves Bonnefoy, 1957, Gallimard, Folio, 1992. Voir Spectres de Marx, pp. 43-44.

Anaximandre de Milet était un élève de Thalès, au VIe siècle. Seul un fragment de lui nous est parvenu, mais sa philosophie est connue également par divers commentateurs, dont Simplicius. Il y a chez Anaximandre une réflexion métaphysique sur l’origine comme apeiron (non délimité) et sur la pluralité des mondes, qui apparaissent et disparaissent dans un mouvement perpétuel.

Spectres de Marx, p. 49. Derrida paraphrase « Der Spruch des Anaximander », Holzwege (Chemins qui ne mènent nulle part), Klostermann, 1950, p. 329.

Dans l’article Economie des Questions sur l’Encyclopédie, section « De l’économie publique », Voltaire remarque : « Il est évident que plus il y a d’hommes et de richesses dans un état, plus on y voit d’abus. Les frottements sont si considérables dans les grandes machines, qu’elles sont presque toujours détraquées. Ces dérangements font une telle impression sur les esprits, qu’en Angleterre, où il est permis à tout citoyen de dire ce qu’il pense, il se trouve tous les mois quelque calculateur qui avertit charitablement ses compatriotes que tout est perdu, et que la nation est ruinée sans ressource. » La tolérance anglaise, qui a apporté l’abondance publique et l’expression libre des opinions, se manifeste par un discours obsessionnel sur « les frottements » de la machine économique, ses « dérangements », sur le fait qu’elle est « détraquée ». C’est le discours de l’adikia, qui est le discours du présent comme déjointage de la temporalité.

D’emblée ce qualificatif introduit dans le discours un déjointement : un vrai théologien suppose que ceux qu’on appelle ordinairement théologiens n’en sont pas des vrais. Il y a théologien et théologien. Ce vrai théologien va faire levier contre les théologiens, opérer le déjointement dans le réel, dans le temps présent, que l’injonction pratique de la tolérance, à l’article suivant, devrait permettre de rejointer. Mais l’article Tolérance à son tour opère le déjointage, et ainsi de suite…

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « La tolérance voltairienne, une conjuration de spectres », cours d’agrégation sur le Dictionnaire philosophique, Université de Provence, Aix-en-Provence, 2008-2009.

Voltaire

Archive mise à jour depuis 2008

Voltaire

L'esprit des contes

Voltaire, l'esprit des contes

Le conte et le roman

L'héroïsme de l'esprit

Le mot et l'événement

Différence et globalisation

Le Dictionnaire philosophique

Introduction au Dictionnaire philosophique

Voltaire et les Juifs

L'anecdote voltairienne

L'ironie voltairienne

Dialogue et dialogisme dans le Dictionnaire philosophique

Les choses contre les mots

Le cannibalisme idéologique de Voltaire dans le Dictionnaire philosophique

La violence et la loi