L’Essai sur les mœurs de Voltaire se présente comme une véritable encyclopédie de l’histoire universelle. Cette histoire n’a probablement plus guère de valeur scientifique aujourd’hui. C’est plutôt par la mythologie qu’elle inaugure, dont la vision républicaine et laïque de l’histoire sera l’héritière, qu’elle frappe et fascine aujourd’hui.

Cette mythologie, Voltaire ne l’a pas créée de toute pièce ; il ne l’a pas non plus constituée en une seule fois, car Voltaire n’était pas le premier historien encyclopédiste. Les grandes histoires de France se sont constituées progressivement au dix-septième siècle, à partir de chroniques plus anciennes. Voltaire travaille donc pour l’essentiel de seconde main, à partir de compilations, et notamment à partir de ce qu’il considère comme les deux principaux historiens avant lui, Daniel et Mézeray.

Or Daniel et Mézeray ne sont pas de simples compilateurs. L’un comme l’autre ont cherché à intégrer leur propos dans une vision d’ensemble de l’histoire. C’est contre elle (c’est-à-dire à la fois en s’appuyant sur elle et en s’opposant à elle) que Voltaire bâtit son ouvrage.

Les prédécesseurs de Voltaire

La vie de Mézeray nous est connue par un ouvrage anonyme attribué à Daniel de Larroque, La Vie de François Eudes de Mézeray historiographe de France par Mr. ***, à Amsterdam, chez Pierre Brunel, 1726, ouvrage in octavo de XVI+111 pages1.

En 1643 paraît son premier volume de l’Histoire de France, depuis Faramond jusqu’à maintenant, œuvre enrichie de plusieurs belles et rares antiquités et d’un abrégé de la vie de chaque règne (lire en fait : reine), dont il n’était presque point parlé ci-devant, avec les portraits au naturel des rois, régents et dauphins (Paris, 1643-1646-1651, 3 volumes in folio). L’ouvrage doit en partie son succès à ce qu’il était enrichi de portraits tirés de La France métallique du graveur Brie (1636). Les portraits sont accompagnés de quatrains composés par J. Baudouin et servant d’arguments à chaque vie, dans la tradition du genre des Vies d’hommes illustres (XVe-XVIe siècle). Mézeray tourne en ridicule tous les historiens qui l’ont précédé : Gaguin, Paul Emile, du Maillan, de Serres, Scipion Dupleix. Une deuxième édition avec des corrections de l’auteur paraît en 1685.

En 1649, Mézeray entre à l’Académie française, où il remplace Voiture. Durant la Fronde, il aurait commis 20 pièces satiriques contre Mazarin, sous le pseudonyme de Sandricourt, « anagramme de François Eudes où l’on a changé quelques lettres » (1652). Il est ensuite nommé historiographe du roi et reçoit une pension de quatre mille livres, bientôt diminuée de moitié car Mézeray, dans son Abrégé chronologique (1668, in-4°)2, une version allégée de l’Histoire de France, expliquait « l’origine de la Gabelle, des Tailles, & des autres impôts qui sont aujourd’hui le revenu de nos Rois. […] Ces découvertes dangereuses par les réflexions que le peuple ne manque pas de faire quand on lui parle des charges de l’État indisposèrent le Ministre3 contre l’Historien. »

Mézeray avait des protecteurs privés (le chancelier Séguier, le duc de Brunswick-Lunebourg, le premier ministre de la Suède Magnus de la Gardie) et n’était pas sans ressources. Poussé par l’avarice, il supplia cependant le ministre, dans plusieurs lettres, de ne pas le priver de ses appointements, lui promettant de modifier les passages incriminés. Ses démarches demeurant sans effet, il plaça le dernier terme de sa pension dans une cassette avec le billet suivant : « Avec le dernier argent que j’ai reçu du roi ; il a cessé de me payer et moi de parler de lui, soit en bien, soit en mal. »

En 1675, Mézeray devient secrétaire perpétuel de l’Académie française, après Conrart. On raconte que dans le Dictionnaire de l’Académie, il avait donné comme exemple au mot Comptable : « Tout comptable est pendable. » Ses collègues l’obligèrent à supprimer la phrase. Il inscrivit alors en marge : « Rayé, quoique véritable. » Il votait toujours contre les nouveaux candidats à l’Académie « pour laisser un monument à la postérité de la liberté de l’Académie dans les Élections. »

Ces marques d’indépendance, le caractère brillant du personnage, familier des salons et des cafés, son goût des aventures scabreuses et du vin ne pouvaient que susciter la sympathie de Voltaire, qui traite toujours Mézeray avec ménagement et respect dans l’Essai sur les mœurs, sans se départir pour autant de sa distance critique. Dans le Catalogue de la plupart des écrivains français, il écrit : « Son Histoire de France est très connue ; ses autres écrits le sont moins. Il perdit ses pensions, pour avoir dit ce qu’il croyait la vérité. » (édition Moland, XIV, 105.)

Mézeray a écrit d’autres ouvrages : le Traité de l’origine des Français, Histoire de France avant Clovis, Amsterdam, 1682, in-124 ; les Vanités de la cour, traduction du Polycraticus de Jean de Salisbury, 1640, in-4° ; l’Histoire des Turcs depuis 1612 jusqu’à 1649, 1650, in-folio (réécriture de l’Histoire des Turcs de Chalcondyle, traduite du grec en latin par Conrad Clauser, puis en français par Blaise de Vigenère)5. On lui a également attribué l’Histoire de la mère et du fils et la Vie de Henri IV, publiée sous le nom de Péréfixe.

Comparée à celle de Mézeray, la vie du père Gabriel Daniel est plus terne6. Il naît le 8 février 1649 à Rouen et meurt le 23 juin 1728 ; il appartient donc à la génération suivante par rapport à Mézeray, plus marquée par l’absolutisme montant que par la Fronde. Daniel entre chez les Jésuites le 16 septembre 1667. Il enseigne la rhétorique, la philosophie et la théologie à Rennes, puis devient bibliothécaire dans la maison professe de son ordre à Paris. Il reçoit alors le titre d’historiographe de France et sa vie se partage désormais entre la controverse théologique et ses travaux historiques.

Daniel publie son Histoire de France, depuis l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules pour la première fois en 1713 (Paris, trois volumes in-folio)7. Elle est rééditée et complétée par le père Griffet entre 1755 et 1760 (17 volumes in-quarto ou 24 volumes in-12). Daniel est également l’auteur d’une Histoire de la milice françoise et des changemens qui s’y sont faits depuis l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, jusqu’à la fin du règne de Louis le Grand, Paris, 2 volumes in-4°, 17218. On lui attribue également les Observations critiques sur l’Histoire de France de Mézeray, A Paris chez Jean Musier, 1700, in-12, avec privilège du roy9.

Daniel écrivit également contre Descartes (Voyage du monde de Descartes, Paris, 1690, in-12) et contre Pascal (Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe). Ses positions idéologiques et politiques ne pouvaient que déplaire profondément à Voltaire, qui ne manque pas une occasion de l’égratigner.

Mais Voltaire ne semble avoir eu entre les mains que l’Histoire de France et l’Histoire de la milice.

Autres sources

En dehors de Daniel et de Mézeray10, Voltaire ne mentionne guère ses sources, sauf de façon ponctuelle, ou pour les chapitres qui ne relèvent pas de l’histoire de France : le kan Abulcazi traduit par Desmaisons, « de qui nous tenons l’histoire des Tartares » (LX, 609)11, le frère Ascelin, pour son Voyage en Tartarie (LX, 615)12, la Vie d’Amerigo Vespucci (Florence, 1745) le découvreur prétendu de l’Amérique, par Bandini (CXLV, 334) ; pour l’histoire du Vatican, l’Abrégé des Annales ecclésiastiques (Paris, 1673) de César Baronius (XXXVI, 434) ; sur les Juifs, les Voyages du « fameux Benjamin de Tudèle, rabbin très savant »13 (chap. XLII de l’Introduction, 150) ; pour l’Éthiopie, la Brève relation de l’ambassade auprès de l’empereur d’Éthiopie (Lisbonne, 1565) du père Jean Bermudez (CXLIV, 328). On pourrait multiplier les exemples ; mais lorsque les livres mentionnés ne figurent pas dans la bibliothèque de Voltaire, rien ne nous assure que Voltaire ne cite pas de seconde main.

A rebours, lorsque l’un ou l’autre de ces historiographes récents sont mentionnés, il semble que Voltaire soit parfois allé puiser dans les sources que ceux-ci compilent : à titre ponctuel, le recueil des Capitulaires de Baluze (XVII, 337), les Mémoires de Philippe de Commynes pour un détail sur la prise de Constantinople (XCI, 818) ou pour l’histoire du règne de Louis XI (XCIV-XCV)14, les Mémoires de Joinville pour les croisades (XXI, 362 ; LVIII ; Supplément, 901)15, ou encore, pour le règne de Louis VIII et la croisade contre les Albigeois, l’Historia Albigensis de Pierre des Vaux-de-Cernay16.

Problématique

Les Histoires de France du Grand Siècle fonctionnent donc comme des écrans intertextuels17. Accusées d’occulter, de déformer la réalité historique, elles font l’objet d’un détournement ou d’une révolte. Mais dans le même temps, elles diffusent le matériau historiographique : parce qu’elles citent leurs sources, elles offrent à Voltaire le moyen de mesurer la manipulation qu’elles opèrent de leurs documents, et de les manipuler à son tour. Voltaire ne dispose pas, ou exceptionnellement, de données historiques brutes, telles que l’archéologie moderne peut nous en livrer. Ce qui tient lieu du réel pour lui est toujours d’origine textuelle. Le réel se manifeste donc toujours dans la contradiction des textes, par une critique de la vraisemblance héritée de la formalisation littéraire et poétique du siècle précédent : Voltaire mesure la réalité d’un événement, l’objectivité d’un jugement de la même façon que, dans la querelle du Cid ou de La Princesse de Clèves, on jugeait le mariage de Rodrigue ou l’aveu de Mme de Clèves.

Mais le déplacement du discours historique voltairien par rapport aux Histoires qui l’ont précédé ne consiste pas simplement à les dépouiller de leurs invraisemblances et de leurs accessoires merveilleux. Les prodiges et les manifestations de la Providence ne sont pas des ornements vieillots dont une histoire, toujours la même , se dépouillerait pour se mettre au goût rationaliste du jour. En passant d’une histoire mythique à une histoire des mœurs, Voltaire transforme profondément le statut même du discours historique, ses enjeux symboliques et son économie même.

Tout d’abord, le toilettage voltairien de l’histoire déconstruit l’idée d’une histoire universelle, dont Bossuet constitue pour Voltaire le modèle, au profit d’une méthode d’anthropologie historique que Voltaire fonde pour l’histoire au même titre que Montesquieu, dans le même temps, ouvre le champ épistémologique de la sociologie.

Mais, de façon plus inattendue, il se produit un effet de retour : les chroniques médiévales compilées par les historiens des deux générations qui ont précédé Voltaire, chroniques plus chargées encore de merveilleux que les compilations qui les ont édulcorées, permettent à Voltaire de puiser de nouvelles anecdotes, de trouver des images, de produire des effets susceptibles de suppléer la disparition du merveilleux18. La révolution que l’Essai sur les mœurs accomplit n’est pas seulement idéologique ; elle est également sémiologique.

Prenons un exemple.

La mort de Louis VIII : Puylaurens, Daniel, Voltaire

La mort de Louis VIII, un obscur roi de France du XIIIème siècle, faisait l’objet d’une tradition merveilleuse que Voltaire ne se fait pas faute de railler :

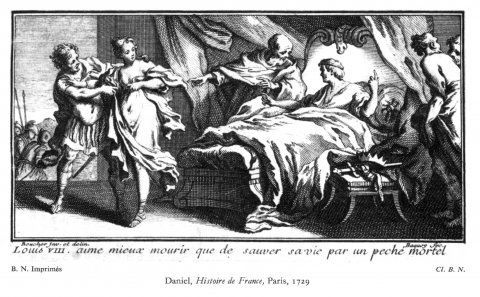

« C’est ici le lieu de relever un étrange conte que font tous nos historiens. Ils disent que Louis VIII étant au lit de la mort, les médecins jugèrent qu’il n’y avait d’autre remède pour lui que l’usage des femmes ; qu’ils mirent dans son lit une jeune fille, mais que le roi la chassa, aimant mieux mourir, disent-ils, que de commettre un péché mortel. Le P. Daniel, dans son Histoire de France, a fait graver cette aventure à la tête de la vie de Louis VIII, comme le plus bel exploit de ce prince. » (Chap. LI, p. 541.)

On peut s’étonner du sarcasme voltairien, car ce n’est pas sur l’invraisemblance d’un remède aussi saugrenu, mais bien sur le ridicule d’un exploit en chambre que porte le trait. D’ailleurs la gravure de Baquoy d’après un dessin de Boucher que le Père Daniel fit insérer en tête de son chapitre n’est peut-être pas si déplacée que Voltaire veut bien le dire et mérite qu’on s’y attarde pour comprendre ce qui s’y joue.

Le roi sur son lit de mort repousse de la main droite une jeune fille à la poitrine dévêtue, tandis que de la main gauche il pointe son index vers le ciel. Sur un tabouret près du lit, les insignes de la royauté, couronne, épée, ruban, sont déposés. Au chevet du roi, un prêtre à barbe vénérable se penche vers le malade et tend la main vers la jeune fille, comme pour inviter le roi à accepter. La scène est éclairée par une porte à gauche, où l’on voit des soldats. Un rideau ouvert délimite l’espace central du lit, le lieu de la scène.

Le personnage proférant des paroles exemplaires sur son lit de mort constitue un topos iconographique, dont les exemples les plus illustres se rencontrent chez Poussin, avec La Mort de Germanicus ou Le Testament d’Eudamidas. Greuze détournera cette mise en scène classique de la parole dans les scènes de genre pathétiques représentant la mort du père de famille et dans son tableau d’histoire manqué, le Septime Sévère et Caracalla. On est ici à la frontière de l’esthétique classique, où la scène se constitue et s’isole comme silence et épure au cœur d’un univers pictural débordant, et de l’esthétique des Lumières, où la scène devient mise en scène de la parole et débordement du pathos depuis le point focal jusqu’à la périphérie19.

Louis VIII est-il ce souverain moraliste dont le détachement des vanités de ce monde est figuré par l’enveloppement protecteur des rideaux du lit qui le séparent de la gloire des armes et des charmes de la séduction à gauche, des prestiges de la puissance déposés sur le tabouret à droite ? Ou bien Louis VIII est-il cet orateur pathétique dont la parole vertueuse se répand sur la scène de la représentation, faisant voler, dissipant la barrière formée par les rideaux du lit pour diffuser ses effets sur ses spectateurs pénétrés ? Dans le premier cas, ce sur quoi ouvre la porte comme ce qui est déposé à son chevet, les armes et le sceptre sont les éléments essentiels par rapport auxquels la figure illuminée du roi se détache ; dans le second cas, la jeune fille tiraillée entre son prêtre et son proxénète est la figure essentielle avec laquelle s’établit la liaison, par le jeu des bras et des mains disposés en une ligne horizontale, la ligne même de la communication.

Voltaire joue de l’ambivalence symbolique d’une représentation qui n’a pas rompu avec le dispositif classique, mais n’assume pas encore les effusions du dispositif des Lumières : il s’agit encore d’aventure et d’exploit, comme dans l’idéal aristocratique du Grand Siècle ; mais l’exploit en question s’inscrit sur la scène privée des vertus domestiques. La grande victoire de Louis VIII a eu lieu dans son lit. Espace public et espace privé, ridiculement confondus, détruisent l’effet moral de l’anecdote racontée par Daniel.

Daniel rapporte ainsi les faits :

« Il fut obligé de s’arrêter à Montpensier, se sentant plus vivement pressé d’un mal qu’il avait tenu caché jusqu’alors, & qui le mit en un extrême danger. Ce fut en cette occasion, que ce Prince montra qu’il estoit veritablement Chrestien. Quel que fust ce mal, dont on ne marque point la nature, les Medecins lui proposerent un remede, que la Loy de Dieu lui defendoit, & nonobstant le refus qu’il fit de s’en servir, on ne laissa pas dans le temps qu’il dormait, de mettre auprès de lui une jeune Demoiselle. A son réveil il appella l’Officier de sa chambre, fit retirer la Demoiselle, & dit cette belle parole, qu’il valoit mieux mourir, que de se sauver la vie par un péché mortel. L’Auteur contemporain, de qui nous tenons ce fait, dit qu’il l’avoit appris de la propre bouche d’Archambaud de Bourbon, qui estoit fort dans la confidence du Roy. Cet exemple qui ne devroit jamais estre oublié de ceux que Dieu a revêtus de la souveraine puissance, est autant digne d’en estre imité, qu’admiré.

Peu de jours après ce grand Prince mourut de la plus précieuse mort, qu’un Roy Chrestien pût souhaiter, martyr de la chasteté & les armes à la main pour la défense de la Religion contre l’Hérésie. » (Daniel, Histoire de France, éd. 1722, t. III, p. 174, année 1226.)

On voit apparaître ici l’enjeu essentiel de l’anecdote, que Voltaire en l’occultant rend absurde. Il s’agit de démontrer les vertus chrétiennes de Louis VIII au moment où celui-ci entreprend la croisade contre les Albigeois hérétiques (« Ce fut en cette occasion, que ce Prince montra qu’il estoit veritablement Chrestien »). La mauvaise conscience de cet épisode sanglant de l’histoire de France est ainsi lavée par l’épisode purificateur de la Demoiselle préservée. Sa virginité respectée par le roi compense les massacres qu’il a ordonnés, et le récit de l’horrible croisade, encadré par la vignette de Boucher et la conclusion morale de Daniel, est idéologiquement récupéré face à un public pour qui ce genre d’expédition n’est plus nécessairement légitime.

Dans cette histoire abracadabrante, l’exigence de la vraisemblance se manifeste pourtant. Daniel prétend que l’histoire est authentifiée par le chroniqueur qui aurait « dit qu’il l’avoit appris de la propre bouche d’Archambaud de Bourbon, qui estoit fort dans la confidence du Roy ». Nous verrons que cette authentification constitue une falsification du texte de la chronique, falsification d’autant plus prévisible que le problème de la vraisemblance et de la vérité ne se posait pas, ou tout du moins pas en ces termes, pour le chroniqueur médiéval.

Le passage du récit de Daniel à l’anecdote de Voltaire est également révélateur sur le plan stylistique. Voltaire condense l’histoire dans une seule phrase, casse le récit par l’usage de la parataxe, supprime les noms propres, dépersonnalise la figure féminine, d’abord par l’usage du pluriel (« l’usage des femmes »), puis de l’indéfini (« une jeune fille »), quand Daniel parlait de « la Demoiselle ». Cette condensation et cette dépersonnalisation précipitent l’anecdote vers le trait d’esprit, fondé sur le non-sens. Même la sententia du roi est abrégée : « se sauver la vie par un péché mortel » devient « commettre un péché mortel » : l’action est dissociée de son explication. Enfin, « il valoit mieux mourir » devient « aimant mieux mourir » : l’expression voltairienne, neutre en soi, prend sens dans son déplacement par rapport au texte de Daniel ; l’ordre de la valeur devient ordre du plaisir, plaisir d’autant plus suspect qu’une jolie vierge est en jeu.

Au lieu de légitimer la croisade contre les hérétiques (le véritable exploit en l’occurrence, évoqué discrètement par les soldats à la porte dans la gravure), l’anecdote ainsi réduite et détachée se substitue à elle, devient « le plus bel exploit de ce prince », un prince d’opéra bouffe voué à d’absurdes et insignifiants exploits.

Daniel indique sa source en marge de l’épisode : « Guillelm. de Podio cap. 35 ». Il s’agit en fait du chapitre XXIV des Chronica Magistri Guillelmi de Podio Laurentii, autrement dit des Chroniques de Guillaume de Puylaurens20. Le chroniqueur relate l’épisode de la façon suivante :

« Le roi Louis, rentrant en France, meurt à Montpensier en Auvergne.

Mais le roi, atteint d’une affection qu’il tenait cachée, ainsi qu’on le dit plus tard, acheva le cours de la vie présente à Montpensier, en automne, le Seigneur le voulant ainsi. Son intention était de revenir dans ce pays-ci le printemps suivant, s’il survivait.

Or c’était, à ce qu’on disait, une maladie qui pouvait être soulagée en usant d’une femme. Ainsi que j’entendis rapporter la chose [par] un homme digne de foi (sicut audivi a viro fide digno referri), le noble Archambaud de Bourbon, qui était dans la familiarité du roi, apprenant qu’il pouvait être soulagé en tenant une femme dans ses bras (sentiens vir nobilis Arcambaldus de Borbone, qui in eius erat societate, posse iuvari regem amplexu femine), trouva une jeune fille, belle et noble, lui apprit comment elle s’offrirait au roi et lui dirait qu’elle venait, non par un désir de jouissance, mais parce qu’elle avait appris le remède à sa maladie, et la fit introduire dans la chambre à coucher du roi par les chambellans, de jour, pendant qu’il dormait. Le roi, se réveillant et la voyant debout auprès de lui, lui demanda qui elle était et comment elle était entrée. Elle lui raconta, comme on le lui avait appris, pourquoi elle était venue. Le roi la remercia et dit : « Il n’en sera pas ainsi, jeune fille. Je ne saurais en aucune manière commettre un péché mortel. » Il appela messire Archambaud et lui demanda de la marier honorablement.

Ce roi était, en fait comme en titre, digne de régner sur les autres, lui qui régnait sur lui-même avec une telle force d’âme, lui qui, même à supposer que cela eût été possible, ne voulut pas éviter la mort par son péché. » (Trad. Jean Devernoy, pp. 123-125.)

On remarque tout de suite le rôle que joue Archambaud de Bourbon21 dans cette version de l’histoire qui doit constituer le récit primitif. Cet Archambaud est ici non un simple témoin, mais l’hôte qui accueille le roi. Véritable protagoniste de l’épisode, c’est lui qui met la jeune fille dans le lit de Louis VIII.

Les longues phrases, le style alambiqué de Guillaume de Puylaurens peuvent expliquer la confusion de Daniel, due à une lecture trop rapide du texte latin, et à une condensation, en quelque sorte, de deux propositions distinctes : le chroniqueur tient cette histoire (sicut audivi) d’un homme digne de foi mais qui n’est pas nécessairement un témoin oculaire ; dans cette histoire, Archambaud apprend (sentiens) que le roi pourrait être guéri par une vierge. Mais Guillaume de Puylaurens, qui est contemporain des événements qu’il raconte, ne prétend à aucun moment qu’Archambaud lui ait raconté l’histoire, qu’il tient plus vraisemblablement de l’entourage de Foulque, évêque de Toulouse, dont il était familier. Daniel n’est ici ni un faussaire avéré, ni un potache innocent : sans mentir délibérément, il se trompe parce qu’il a besoin de se tromper.

Quant au rôle que joue cette fin édifiante du roi Louis VIII dans la chronique de Guillaume, il n’a presque rien à voir avec celui que lui assigne Daniel. Pour le curé de Puylaurens, la croisade contre les hérétiques va de soi et n’a pas besoin ici d’une légitimation merveilleuse. Il n’est question à aucun moment, dans sa version de l’épisode, de la vertu chrétienne du roi. C’est bien plutôt une certaine conception stoïcienne de la puissance monarchique qui s’affirme ici, la continence du roi régnant sur lui-même comme sur les autres évoquant l’image traditionnelle de la continence de Scipion.

L’anecdote est beaucoup plus développée encore dans la Chronique que chez le père Daniel. Elle s’ordonne autour de trois personnages, et non du seul roi. La destinée de la demoiselle occupe Guillaume de Puylaurens (elle sera mariée honorifice), mais n’intéresse pas Daniel, qui dramatise le refus du roi en le dédoublant (« nonobstant le refus qu’il fit de s’en servir, on ne laissa pas dans le temps qu’il dormait… ») et en créant le balancement final de la formule vertueuse, détachée par l’usage de l’italique.

Que signifie l’histoire pour Guillaume de Puylaurens ? Il semble que lui-même n’ajoute pas foi à l’efficacité d’un pareil remède contre la maladie du roi comme en témoigne son recours à l’irréel « si possibile esset » (à supposer qu’un tel remède soit possible). Mais il pourrait, pour remplir la vie trop vide et brève d’un roi fallot, avoir intégré ici quelque chose de l’ordre du mythe, une sorte de trace romancée d’un ancien rituel, d’une croyance, d’une représentation symbolique liant la rénovation de la puissance du roi à la consommation sexuelle. Jean Devernoy fait remarquer que le motif du roi qui ne veut pas guérir à n’importe quel prix se retrouve, attribué à saint Louis par sa mère Blanche de Castille, dans la chronique de Geoffroy de Beaulieu :

« Si on avait dit au roi que son fils, qu’il préférait entre toutes les créatures mortelles, était atteint d’une maladie qui devait le conduire à la mort, et qu’on disait à celui-ci qu’il serait guéri s’il péchait une fois avec une femme qui n’était pas la sienne, il permettrait plutôt à son fils de mourir que de pécher une seule fois mortellement et d’offenser son créateur. — Voilà ce que moi [Blanche de Castille] j’ai entendu dire de la bouche même de mon seigneur le roi22. »

Le refus de Louis VIII, comme le refus de saint Louis tout à la fois dénient et conservent la trace du rituel, de ce contact à la fois dévastateur et régénérateur avec la femme qui nous rapproche plus de Médée et d’æson que d’un modèle chrétien. La dépersonnalisation progressive de la jeune fille, chez Daniel puis chez Voltaire, participe de ce mouvement d’effacement de la trace païenne, d’éviction de la dimension mythique de l’histoire dans son rapport à la chose politique.

Ainsi mise en perspective, la destinée de cette anecdote permet de mieux saisir la manipulation à laquelle se livre Voltaire. Curieusement, il ne fait qu’accentuer ce que Daniel déjà avait initié : la condensation de l’histoire, le passage d’une logique linéaire du récit à une logique visuelle de la sentence et du tableau, étaient déjà amorcés dans l’Histoire de France du père jésuite. Mais là où Daniel cherchait à préserver la légitimité symbolique d’une représentation chrétienne du monde, Voltaire achève la désymbolisation : le récit se condense en sentence, puis en trait d’esprit, où le non-sens est exhibé. Autre chose est en jeu : en s’appropriant le matériau historique, Voltaire reconfigure l’organisation symbolique du monde. Cette reconfiguration ne se saisit que si l’on considère la production voltairienne, non comme une succession d’œuvres autonomes, mais comme la transformation progressive, comme l’extension et la domination d’un matériau littéraire unifié, dont l’organisation encyclopédique se développe comme monde et supplée la réalité même qu’elle est censée représenter, que les chapitres de l’Essai sur les mœurs quadrillent le globe ou que les articles du Dictionnaire philosophique et de ses avatars détaillent l’alphabet23.

Notes

Voltaire a également travaillé sur une édition plus tardive de l’Abrégé, Amsterdam, 1701. Elle comporte des signets, mais pas d’annotations marginales (Corpus des notes marginales, t. 5, n°1123, p. 612).

Le Corpus des notes marginales de Voltaire inventorie les livres de la bibliothèque de Voltaire et leurs annotations, marques et signets. La bibliothèque de Voltaire fut acquise par Catherine II en 1778, et est conservée actuellement à la bibliothèque Saltykov-Chtchédrine à Saint-Pétersbourg. L’édition du Corpus, inachevée, a été menée jusqu’à la lettre M.

Les références à l’Essai sur les mœurs sont données dans l’édition en deux volumes par René Pomeau, Classiques Garnier, 1963. Le chiffre romain renvoie au chapitre, le chiffre arabe à la page. A partir du chapitre XCIV, il faut se reporter au deuxième volume.

L’Histoire albigeoise a connu diverses traductions manuscrites depuis le treizième siècle. Les guerres de religion la remettent à l’honneur. La première traduction imprimée, par Arnaud Sorbin, prédicateur de Charles IX, paraît à Toulouse et à Paris en 1569. Aucune autre traduction ne paraît au dix-septième et au dix-huitième siècle, mais une édition latine, par Bertrand Tissier, est publiée en 1669.

Une nouvelle traduction par Pascal Guébin et Henri Maisonneuve est parue chez Vrin en 1951.

En revanche, cette stratégie est certaine pour le chapitre LXII « De la croisade contre les Languedociens » : Voltaire s’est appuyé sur Mézeray plutôt que sur Daniel, et a complété avec les sources que celui-ci indiquait, essentiellement le récit d’un témoin oculaire mais partial, l’Historia Albigensis du moine cistercien Pierre des Vaux de Cernay (XIIIe siècle), mais aussi l’Histoire des comtes de Tolose de Guillaume Catel (1623), qui collationne documents et versions contradictoires ; cette histoire contient notamment la chronique de Guillaume de Puylaurens. A partir de récits destinés à légitimer la croisade, Voltaire écrit une véritable défense de Raymond VI comte de Toulouse et des hérétiques. Il condense les faits de telle façon que la violence de l’histoire, détachée du discours idéologique qui la légitimait, se retourne contre lui. Un nouveau discours se construit alors, fondé sur les faits, même si la réalité et l’objectivité de ces faits ont été entièrement remodelées.

Jean Duvernoy a édité et traduit le texte en 1976 aux éditions du CNRS.

Référence BN : 8° Ln27.14101

Voltaire possédait l’Abrégé et non l’Histoire de France, dans l’édition d’Amsterdam, 1673-1674 (Corpus des notes marginales de Voltaire, Berlin, Akademie-Verlag, 1979- , t. 5, n°1122, p. 610). Il semble l’avoir reçu en 1751, comme l’indique sa lettre de remerciements à F.W. von Marshall qui le lui avait procuré. Le livre est nettement moins annoté et marqué que l’Histoire de Daniel.

Colbert.

Voltaire possédait l’édition de 1696.

La bibliothèque de Voltaire ne possède pas l’Histoire des Turcs de Mézeray, mais sa source : Laonicus Chalcondylas, L’Histoire de la décadence de l’Empire grec et establissement de celuy des Turcs. Par Chalcondile Athénien. De la traduction de Blaise de Vigenère, Paris, 1632. Dans une lettre du 7 décembre 1742, Voltaire prie le marquis d’Argenson de lui envoyer ce livre, qui est répertorié dans le Corpus des notes marginales de Voltaire, tome II, n°330, p. 483. Quelques pages cornées et deux signets. Voltaire s’y réfère à plusieurs reprises. Voir notamment XCII, 828.

Vapereau, Dictionnaire des littératures, 1877. Les renseignements portés dans ce dictionnaire sont malheureusement parfois inexacts, comme en témoigne la biographie de Mézeray comparée à La Vie de Mézeray qui constitue manifestement sa source.

Voltaire possédait l’édition de 1729, dans laquelle il avait collé de nombreux papillons. Les quelques notes marginales détachent le plus souvent un épisode en lui donnant un titre : « Siagrius a soissons », « le tolbiac », « armée qui fait une phrase », « parricides de gondebau », « assassinats infâmes de clovis »…etc. Parfois, mais rarement, Voltaire commente : « cela parait bien fabuleux », « tres faux », « quelle ignorance » (Corpus des notes marginales de Voltaire, t. 3, n°454, p. 25).

Voltaire possédait l’édition de 1728. On n’y trouve que quelques signets (Corpus des notes marginales de Voltaire, t. 3, n°455, p. 43).

Attribué à Pierre de Lescouvel sur l’exemplaire de la Bibliothèque nationale. Voltaire les a probablement lues et les croyait de Daniel, comme en témoignent ses Remarques autographes de Voltaire en marge d’un livre anonyme du P. Daniel, intitulé Observations critiques sur l’Histoire de France de Mézeray (1745, édition Moland, XXIX, 414-438).

Il faudrait étudier également les rapports de Voltaire avec le président de Thou, dont les références, dans l’Essai sur les mœurs, nous ont semblé cependant plus ponctuelles. Les ouvrages consultés par Voltaire sont beaucoup plus nombreux que ne le laissent supposer ces pages. Face à une telle abondance bibliographique, il fallait hiérarchiser les sources : Daniel et Mézeray apparaissaient comme les deux figures qui pour Voltaire (à des titres différents) se détachaient du lot.

Ce livre ne semble pas figurer dans la bibliothèque de Voltaire.

Pierre Bergeron, Voyages faits principalement en Asie dans les XII, XIII, XIV et XV siècles, par Benjamin de Tudèle, Jean du Plan-Carpin, N. Ascelin, Guillaume de Rubruquis, Marc Paul Venitien, Haiton, Jean de Mandeville, et Ambroise Contarini, La Haye, 1735. Le livre fait partie de la bibliothèque de Voltaire, mais n’est pas annoté (Corpus des notes marginales, t. I, n°154, p. 289).

Voyages de rabbi Benjamin fils de Jona de Tudèle, en Europe, en Asie et en Afrique, depuis l’Espagne jusqu’à la Chine, Amsterdam, 1734 (Corpus des notes marginales, t. 1, n°151, p. 287).

Mémoires de Philippe de Commines, seigneur d’Argenton, où l’on trouve l’histoire des rois de France Louis XI, et Charles VII. Nouv. éd., rev. sur plusieurs ms. du tems, enrichie de notes et de figures, avec un Recueil de traités, lettres, contrats et instructions, utiles pour l’histoire, et nécessaires pour l’étude du droit public et du droit des gens, par messieurs Denis et Jean Godefroy, augmenté par l’abbé Nicolas Lenglet Du Fresnoy, Londres et se trouve à Paris, 1747. Répertorié dans le Corpus des notes marginales, t. 2, n°398, p. 395. Nombreux signets. Six annotations détachant et titrant des épisodes.

Ne figurent pas dans la bibliothèque de Voltaire.

Une fois n’est pas coutume, cette piste semble avoir échappé à R. Pomeau, dont l’édition critique de l’Essai sur les mœurs constitue par ailleurs une mine de renseignements.

Sur la notion d’écran intertextuel, voir S. Lojkine, « L’intimité de Gertrude : enjeux de la réécriture à l’époque classique », XVIIème siècle, 47ème année, n°1, janv-mars 1995, pp. 7-20. L’attitude de Voltaire par rapport à ses sources n’est pourtant déjà plus l’attitude classique. Celles-ci fonctionnent comme support du détachement et de la révolte, plutôt que comme autorité à subvertir insidieusement. Voir ibid., pp. 144-164.

Malheureusement, dans l’exemple que nous analysons ci-après de la mort de Louis VIII, il n’est ni possible de prouver, ni même souhaitable de supposer que Voltaire soit allé voir la Chronique dont Daniel s’inspire et ait fait jouer un texte contre l’autre.

Voir à ce sujet S. Lojkine, « La Main tendue, le regard démasqué : théâtralité et peinture de Poussin à Greuze », Théâtralité et genres littéraires, La Licorne, Poitiers, 1996, pp. 93-114.

La Chronique de Guillaume de Puylaurens est publiée en 1623 à Toulouse, chez Pierre Bosc, par Guillaume Catel, en annexe de son Histoire des comtes de Toulouse. Elle connut d’autres éditions, notamment celle de Du Chesne dans ses Historiae Francorum scriptores, Paris, 1649, t. 5. Elle ne fut pas rééditée au dix-huitième siècle, jusqu’à la Restauration.

Concernant cet Archambaud VII ou VIII, beau-père ou fils, ou petit-fils de Guy de Dampierre, les indications de Jean Duvernoy (p. 123, note 5) et du Grand dictionnaire universel du XIXème siècle (Larousse), art. Bourbon, sont contradictoires : il n’est pas très clair de quel comte de Bourbon il s’agit, la lignée semblant s’embrouiller au moment où la baronie de Bourbon, faute d’héritier mâle direct, passe dans la famille de Dampierre, le conquérant de l’Auvergne.

« Quod si dictus filius suus rex, quem super omnes creaturas mortales diligebat, infirmaretur ad mortem, et diceretur ei quod sanaretur, semel peccando cum muliere non suâ ; prius permitteret ipsum mori, quam semel peccando mortaliter suum offendere Creatorem. — Hoc ego ab ore ipsius domini regis audivi. » (Bouquet, Recueil des historiens de la France, t. XX, p. 4.)

Voir S. Lojkine, « Le cannibalisme idéologique de Voltaire dans le Dictionnaire philosophique », Voltaire et ses combats, Voltaire foundation, Oxford, 1997 et « La violence et la loi : langages et poétique du Dictionnaire voltairien », Littératures, n°32, Toulouse, 1995, pp. 35-59.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « La manipulation des sources dans l'Essai sur les mœurs de Voltaire », Sens du devenir et pensée de l’histoire au temps des Lumières, dir. F. Tinland et B. Binoche, Champ-Vallon, collection « Milieux », 2000, p. 85-96.

Voltaire

Archive mise à jour depuis 2008

Voltaire

L'esprit des contes

Voltaire, l'esprit des contes

Le conte et le roman

L'héroïsme de l'esprit

Le mot et l'événement

Différence et globalisation

Le Dictionnaire philosophique

Introduction au Dictionnaire philosophique

Voltaire et les Juifs

L'anecdote voltairienne

L'ironie voltairienne

Dialogue et dialogisme dans le Dictionnaire philosophique

Les choses contre les mots

Le cannibalisme idéologique de Voltaire dans le Dictionnaire philosophique

La violence et la loi