Pour Arnaud De Paepe et Jean-Christophe Lerouge

Dans « Il rien », un texte prononcé en 1977 à l’occasion du Colloque de Saint-Hubert Le Récit et sa représentation, Emmanuel Hocquard prenait L’Île au Trésor comme point de départ pour penser le lien entre le poème et l’espace de sa mise en œuvre : le livre. En tant qu’elle est la « représentation réduite et chiffrée d’une réalité préalablement connue1 », la carte des pirates, marquée de trois croix rouges, y fonctionnait comme un modèle pour penser la métaphore et, plus largement, le rapport que l’écriture entretient avec un référent qui, aussi lointain et inconnu puisse-t-il être, en garantit le sens.

À ce modèle « cartographique », correspondant à la majorité de « la littérature en général et la poésie en particulier2 », Emmanuel Hocquard privilégiait un second type de rapport à l’espace, celui de l’augure qui trace un cadre dans le ciel et enregistre simplement le passage des oiseaux. Au « donné préalable, permanent et universellement vrai » du cartographe (dont l’exemple pris dans L’Île au Trésor montre qu’il relève, en dernière analyse, d’une fiction), appuyé par le symbolisme de la croix, l’augure oppose un « autre ciel, limité, provisoire, immédiatement rentable et aussitôt répudiable3 », régi par le hasard.

C’est une telle « visée inaugurale » qu’Emmanuel Hocquard retrouvait chez certains des poètes qu’il publiait alors avec la peintre Raquel dans leur petite maison d’édition Orange Export Ltd.4, pour lesquels l’écriture « ne passe pas par le champ de la représentation, de la métaphore » et le récit « tire sa pertinence non d’un dehors mais de l’espace qu’il inaugure5 ». Dans la perspective énoncée par le vers de Claude Royet-Journoud, « échapperons-nous à l’analogie6 », le poème cherche moins à représenter une expérience qu’à être l’objet même de l’expérience, inventant l’espace de sa lisibilité en interaction avec ses conditions matérielles d’inscription, d’une façon qui en fait une poésie de la page plutôt que de la voix7.

Cette intensification de la physique du livre opposée à la métaphysique du sens en est venue, sous le nom de « littéralité », à fonctionner comme un marqueur positionnel dans le champ poétique français, érigé en pôle concurrent au lyrisme, et cette ligne de faille a constitué durant le dernier quart du XXe siècle un terrain de rencontre fructueux entre poètes français et américains, rassemblés autour de références poétiques (Gertrude Stein, les poètes Objectivistes) et philosophiques (Wittgenstein) communes, contribuant à développer une pensée de la traduction et de la communauté et à redéfinir pour la poésie un espace d’investigation critique du langage8.

C’est dans le prolongement de cette histoire que s’inscrit l’œuvre en cours du poète, éditeur et traducteur norvégien Jørn H. Sværen, dont le travail s’est propagé ces dernières années au-delà des frontières de la Scandinavie, en cohérence avec cette historicité poétique et ses modalités de circulation transnationales9.

En tant que traducteur en norvégien de l’intégralité de l’œuvre de Claude Royet-Journoud, mais aussi de poètes comme Emmanuel Hocquard et Keith Waldrop qui ont œuvré à cette redéfinition de la poésie, ainsi que par le biais d’une activité éditoriale qui a pris successivement la forme de maison d’édition indépendante H Press10, de l’anthologie annuelle de poésie Den Engelske Kanal [La Manche]11, et de la revue Gresshopene har ingen konge [Les Sauterelles n’ont pas de roi]12, Jørn H. Sværen a contribué à faire connaître ces poétiques en Scandinavie et y a lui-même installé des gestes éditoriaux pouvant rappeler ceux d’Orange Export Ltd13.

Allant dans le même sens d’une rematérialisation de l’expérience littéraire, son œuvre poétique est constituée de petits livres, qu’il publie sans nom d’auteur et envoie par courrier par le biais de son autre structure éditoriale, England Forlag, fondée en 2006 et exclusivement consacrée à son travail de poète14. Au bout d’un certain temps, il les rassemble, côte-à-côte avec d’autres textes, parfois en prose, préalablement publiés dans des publications collectives ou non, sous forme de recueils aux éditions Kolon Forlag. Trois recueils ont été publiés à ce jour : Dronning av England [Reine d’Angleterre15], Britisk museum [Musée britannique16] et Tolv bøker [Douze Livres17].

Dès ses seuils, l’œuvre de Jørn H. Sværen, en tant qu’auteur et éditeur, apparaît structurée autour de deux pôles concurrents : d’un côté, un réseau serré de références et d’images, renvoyant à l’Angleterre, la royauté, la religion ; de l’autre, une réduction à la lettre – et à la couleur –, un vocabulaire factuel et descriptif. Ce battement entre des images récurrentes et une insistance sur les conditions matérielles d’inscription se laisse aisément ressaisir dans la distinction développée par Emmanuel Hocquard dans « Il rien » – et, dans une lettre de 2008 adressée à un certain Stein et reprise dans Reine d’Angleterre, Jørn H. Sværen entre lui-même explicitement en dialogue avec la poésie du refus des images de cette génération :

La réaction contre la métaphore dans la poésie ressemble à la réaction contre le figuratif dans l’art pictural. Le vers libre ouvre une série de négations débouchant sur une poésie dénuée de signification symbolique. Une rose est une rose etc. La littérature est la définition de la littérature. Mais la métaphore n’est pas morte, comme la peinture n’est pas morte, et Dieu. Nous n’échappons pas à l’analogie. La ressemblance est la loi. Nous implorons la transcendance18.

Si ce texte semble effectuer un retour au modèle cartographique d’Emmanuel Hocquard, en réintroduisant du reste la question de la transcendance, par le biais d’une analogie, c’est avant tout, comme Jørn H. Sværen l’écrit par ailleurs dans un échange de lettres faisant suite à la publication de Reine d’Angleterre, que « toute langue est métaphorique19 ». On peut à partir de là voir sa poétique comme consistant, plutôt qu’à chercher à éviter la dynamique figurative partout à l’œuvre dans la langue, à exhiber la dimension codifiée propre à la représentation (ce qu’Emmanuel Hocquard qualifiait, à propos de la carte, de « coefficient de réduction [et d’]indications de position20 »), tout en la faisant jouer au sein d’une prise en compte du livre comme medium spécifique, de façon à en déplacer l’enjeu et l’ouvrir sur un autre espace – pour lequel s’avérera déterminante une dynamique propre à la figure : celui de la lecture.

Images d’images

La qualité la plus immédiatement perceptible de l’œuvre de Jørn H. Sværen est sa grande économie de moyens. Les livres publiés par England Forlag sont composés de peu de pages, comportant elles-mêmes peu d’énoncés – jusqu’à quatre, mais, bien souvent, un seul – sur une page, ce qui signifie qu’un livre d’England Forlag de quatre pages ne comporte qu’un seul énoncé en plus du titre.

Cette ascèse culmine avec Douze livres, un recueil de 80 pages qui, contrairement aux deux précédents, ne comporte aucun texte en prose, et dont seules les pages de droite sont utilisées, à raison d’une seule ligne à chaque fois21.

Les énoncés sont eux-mêmes caractérisés par leur laconisme. À de très rares exceptions près sans majuscule ni marques de ponctuation, ils ont, en majorité, la structure d’une phrase simple au présent (« un bateau de papier brûle sur la rivière22 »). Il peut s’agir d’énoncés non verbaux (« reine d’Angleterre23 »), parfois même d’un simple mot (« sources24 »).

Beaucoup sont de l’ordre de l’observation, qu’il s’agisse de la description d’un lieu ou d’une scène, avec des sujets animés (« des renards jouent dans les ruines25 ») ou inanimés (« des vêtements sont suspendus aux arbres26 »). Certains, plus abstraits, ressemblent davantage à des règles de vie (« rassemblez et dispersez27 ») ou peuvent être lus comme des sortes d’arts poétiques en une formule (« la poésie de la terre brûlée28 »).

Certains apparaissent comme étant des prélèvements – cette dimension intertextuelle affleurant particulièrement dans des énoncés en première personne, citations de la Bible (« je suis la porte29 ») ou de sources moins canoniques, établissant en tout cas une distance qui semble refuser l’identification (le plus problématique à ce titre étant « je couche avec de jeunes garçons30 »).

Certains, tout en étant séparés par une page, semblent se combiner pour construire un récit elliptique (« pas de croix // pas de couronne31 »), d’autres semblent condenser tout un récit en une image, convenue (« un vaisseau fantôme32 ») ou saisissante (« six mille crucifiés33 »). Le terme « image » [bild] lui-même fait plusieurs apparitions, dès Une église, le premier livre publié par England Forlag, dans l’énoncé « la terre brûle à ton image34 », pour passer ensuite par « une tempête d’images35 », « une image est une scène de chasse36 », « une image est suspendue à la potence37 », « les images sont suspendues dans le jardin38 », et aboutir, dans Elisabeth, à « les images disparaissent39 ».

Procédant par sélection et remise en circuit d’énoncés40, la poésie de Jørn H. Sværen apparaît tendue entre l’intensification de l’attention qu’elle opère sur certaines images et la distance à laquelle elle les maintient malgré tout, par le recours à un matériau éloigné41, l’isolement et la schématisation des énoncés, la logique généralisée de juxtaposition, ainsi que la circulation de certains termes, parfois d’énoncés entiers, d’un livre à l’autre, décalant constamment le rapport à une réalité extérieure sur le plan horizontal de l’œuvre, qui devient le véritable contexte de lisibilité de ce glissement des signifiants42.

Cette tension interne au traitement des énoncés poétiques fonctionne également, dans les deux premiers recueils, avec les textes en prose. Si ceux-ci, courts essais, méditations historiques, lettres, parfois accompagnés par un document visuel, donnent à lire une énonciation davantage tenue, avec un point de départ défini – une situation vécue, un tableau, un événement historique, un point linguistique, etc. – et un locuteur en première personne généralement identifiable à l’auteur (en raison de la présence de données autobiographiques pouvant avoir trait à des éléments liés à son activité dans le champ littéraire), ils n’en restent pas moins difficiles à saisir, ne s’épuisant visiblement pas dans leur anecdote ou leur érudition et offrant le paradoxe d’une écriture assertive dans sa forme mais pas dans son propos.

Qu’il s’agisse des figures bibliques peintes sur les murs des catacombes romaines, des croix dans les marges des manuscrits médiévaux ou des pages noires de deuil dans la littérature anglaise, ces textes évoquent la façon dont les conditions matérielles participent pleinement de la figuration, tout en l’ouvrant à différentes interprétations possibles. Certains font retour sur un livre déjà publié par England Forlag, dont ils explicitent les circonstances ou l’origine d’un énoncé. Mais ils n’en expliquent pas pour autant le sens, et s’intègrent plutôt dans la logique générale de juxtaposition, en apportant d’autres matériaux et mises en relation.

Dans l’échange de lettres cité plus haut, Jørn H. Sværen indiquait écrire « pour créer des images », et même des « images d'images43 ». Cette construction à partir d’images déjà cadrées et exposées comme telles (ce qu’indique bien un titre comme Musée britannique) génère une poétique paradoxale, dans laquelle les matériaux traités (y compris autobiographiques) apparaissent à la fois proches et lointains, précis et énigmatiques quant au sens qu’ils revêtent dans l’économie textuelle qui les rassemble.

Armoiries & emblèmes

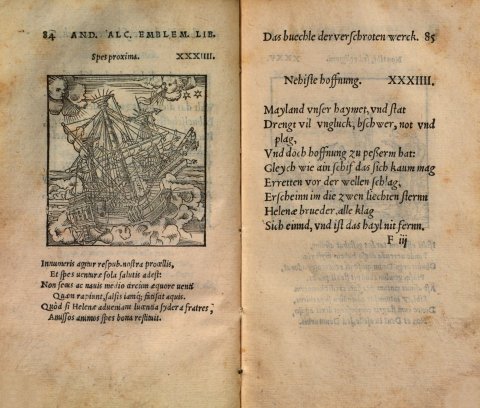

Il est significatif à ce titre que certains des textes en prose repris par Jørn H. Sværen dans ses deux premiers recueils soient consacrés à des systèmes tels que l’héraldique et l’emblématique, qui fonctionnent sur un traitement extrêmement codifié de l’image44. Ces textes, dont certains passages donnent à penser qu’ils peuvent aussi être lus comme des sortes d’arts poétiques (par exemple, à propos des armoiries : « Les hérauts systématisent les figures et les simplifient et les stylisent. Les détails inutiles sont écartés et les traits caractéristiques agrandis45 »), retracent l’histoire de ces modes de représentation où les rapports entre texte et image sont réglés par des contraintes très strictes, tout en dessinant un espace combinatoire potentiellement infini qui complique toute interprétation définitive et engendre un régime de sens extrêmement précaire46.

Dans la dernière partie de Stanze, Giorgio Agamben a argumenté en faveur de l’idée que l’intention emblématique (dans laquelle il inclut l’héraldique) ne saurait être réduite à l’opposition entre un « signifiant énigmatique » et un « signifié caché47 ». Dans le prolongement de la réflexion de Walter Benjamin sur l’allégorie baroque, il voit dans l’emblème « le principe d’une dissociation universelle, séparant tout objet de sa forme et tout signifiant de son signifié48 », principe qui relève moins d’une énigme à résoudre que de la théologie négative, selon laquelle Dieu, étant par nature irreprésentable, ne peut être approché que par la mise en crise de toute forme de représentation mimétique :

Cette justification s’énonce comme une sorte de « principe d’incongruité » selon lequel, les négations étant à l’égard du divin plus vraies et plus congrues que les affirmations, une représentation procédant par discordances et écarts lui serait plus adéquate qu’une représentation procédant par analogies et ressemblances. En d’autres termes, c’est précisément l’inadéquation à son objet mystique qui confère au symbole incongru ce que l’on pourrait appeler une paradoxale « pertinence par divergence » ; elle permet à l’esprit, en un amoureux élan anagogique, de s’élever de l’obscur monde corporel, jusqu’à la contemplation de l’intelligible49.

La réutilisation d’un matériau stéréotypé issu d’un univers culturel parfois très éloigné, la stylisation des figures et la combinaison de l’image et du texte (désignés respectivement par les théoriciens de l’impresa, une forme simplifiée également évoquée par Jørn H. Sværen dans son texte, comme le « corps » et « l’âme » de l’emblème) sont autant de stratégies permettant de repousser hors de l’objet le véritable enjeu de la représentation :

Son « âme » et son « corps » semblent, à première vue, illustrer un terme propre, un terme impropre et en permettre le repérage ; mais pour peu que le regard s’attarde dans le labyrinthe où le convie l’intention emblématique, il apparaît qu’aucun terme ne s’y substitue positivement à un autre et qu’au contraire l’emblème s’inscrit – négativement, hors de toute substance – dans un processus de différence et de négation-affirmation réciproque. […] Les théoriciens de l’impresa répètent avec insistance que l’« émerveillement » emblématique « ne provient pas de l’obscurité des mots, ni de la nature cachée des choses, mais de leur accouplement et mélange, par suite de quoi se constitue un tiers différent par sa nature qui, elle, produit l’émerveillement. » Mais l’on chercherait vainement en ce « tiers » quelque chose de positif : il n’est que la différence et la réciproque négation-affirmation des deux autres éléments50.

Produisant « le paradoxe d’une parole qui se rapproche de son objet en le tenant indéfiniment à distance51 », ce tiers expose du même coup, dans l’optique de remise en question de la théorie sémiotique du langage et de la tradition métaphysique occidentale qui est celle de Giorgio Agamben, « la fracture originelle de la présence52 » et « la barrière entre signifiant et signifié [qui] constitue le problème originel de toute signification53 ».

Accusant la logique même du langage comme système conventionnel de signes, l’emblématique met en crise aussi bien l’idéal de communication d’un contenu suffisamment transparent à lui-même pour être énoncé tel quel, que, du côté de la réception, l’horizon d’un sens déjà constitué qu’il s’agirait de déchiffrer – ouvrant la voie à un mode de représentation où le caractère arbitraire des figures n’a d’égal que l’inventivité qui les met en circuit, comme l’avait noté Walter Benjamin à propos de l’allégorie baroque, dès lors que « chaque personnage, chaque objet, chaque combinaison peut en signifier n’importe quelle autre54 ».

Si l’allégorie consiste bien, en dernière analyse, à dire une chose pour en signifier une autre, sa façon de dessiner un rapport à la référence moins mimétique que dialectique (contrairement au symbole, qui vise l’unité de l’idée et de son incarnation sensible) libère en même temps un espace de jeu pour les figures, et, plus largement, pour l’écriture elle-même, qui « est moins, en tant qu’image, le signe de ce qui est à savoir qu’un objet digne en lui-même d’être su55 ».

Ce modèle peut permettre de penser un rapport à la représentation qui, sans exclure la figuration, en suspend la lecture référentielle au travers d’un écart qui appelle un travail de la part du lecteur. Bien que les armoiries et emblèmes soient historiquement liés à un mode de réception spécifique, soutenu par un ensemble de normes, leur façon de faire jouer l’espace de non-coïncidence entre des ordres incommensurables fait signe en direction d’une pensée de l’œuvre d’art pouvant prendre une valeur critique plus affirmée – et d’autant plus dans un contexte moderne où les figures se détachent sur l’absence d’autant plus criante d’un fond (théologique, moral, etc.) bien défini56.

Un tel modèle s’avère d’autant plus fonctionnel pour penser l’œuvre de Jørn H. Sværen, qui pousse loin cette autonomisation des fragments par rapport à un sens qui les surplomberait, explorant un espace pour la poésie irréductible à son contenu positif – dont est symptomatique la référence à l’Angleterre, à propos de laquelle cette poésie n’a rien de particulier à dire – et décalant constamment le centre à partir duquel pourrait s’articuler l’ensemble.

Si dans cette perspective, la figure, définie par le fait d’être détachée d’un fond qu’elle maintient à distance, ouvre un espace de non-coïncidence au sein même de la figuration, il convient, pour saisir la façon qu’a Jørn H. Sværen de mettre en jeu une telle économie des signes, de s’intéresser à l’usage fréquent du terme de « figure » dans ses textes en prose, où la question de la résistance au sens et à la référence est évoquée comme une modalité particulière de lecture.

La dynamique de la figure

Le texte « Une tournure de style », repris dans Reine d’Angleterre, a pour point de départ un tableau de Vilhelm Hammershøi, Intérieur avec piano et femme en noir, Strandgade 30.

Après avoir décrit puis commenté le tableau en des termes qui tiennent, là encore, de l’art poétique57, le locuteur écrit :

Je suppose deux choses :

1

C’est Ida. Je la reconnais d’autres tableaux où elle est mentionnée dans le titre, par son nom ou en tant qu’« épouse de l’artiste ». Elle revient de façon récurrente dans les tableaux de Hammershøi, debout et le dos tourné.2

Elle lit. Je reconnais la posture. La nuque penchée. Les avant-bras levés devant le corps. Je la reconnais comme une figure :LE LECTEUR

Le lecteur est une figure récurrente de l’histoire de l’art. Un des premiers exemples est le père de l’Église Jérôme, il est assis absorbé dans un livre dans le désert. On le reconnaît au lion couché à ses pieds. Il lui a retiré une épine de la patte et le lion l’a suivi depuis lors, raconte la légende. Comme un chien. Le lecteur est debout ou assis ou allongé. Il ou elle lit pour soi-même ou pour d’autres, un livre ou une lettre ou un journal ou autre chose. Avec le temps tout le monde sait lire, indépendamment du sexe et de la classe, et le lecteur passe de figure historique à personne ordinaire. Le lecteur est n’importe qui et n’importe où de nos jours, à la fois dans l’art pictural et dans le monde réel. On n’aperçoit plus la figure. Cela peut être transposé à la littérature. Une métaphore morte est une métaphore qu’on ne reconnaît plus comme telle. Le temps passe. Pour éveiller l’attention, il faut exagérer, écrit Alexander Kielland dans une lettre à son frère. Hammershøi exagère dans le calme. Il fait ressortir la figure en la détournant. C’est ce détourné, cet indéfini, qui me fait m’y arrêter. Je ne peux savoir si elle lit. Elle se tient pour toujours le dos tourné. Mais je le suppose, presque sans y penser, et soudain il m’apparaît que j’ai déjà vu cela à d’innombrables reprises. Mais là, c’était comme si le lecteur se détachait, comme figure et forme primitive, dans la lumière blanche. C’était comme voir un fantôme. C’était il y a quatre ans. Je vois le lecteur partout. Tu es l’un d’entre eux. Tu es probablement assis. Je ne sais où58.

Reconnaissable en et pour elle-même, la figure fonctionne dans ce texte comme quelque chose qui émerge, plus ou moins inopinément, et s’abstrait du cadre qui en a favorisé l’apparition pour s’articuler à l’expérience du sujet récepteur – vers lequel le locuteur se tourne directement à son tour à la fin de son texte. Elle semble en ce sens tenir moins à la dimension figurative de la représentation – rien ne garantit que le personnage peint par Hammershøi soit effectivement en train de lire – qu’à la capacité de l’attention individuelle à soustraire les signes à leur statut référentiel pour les remettre en circuit à un autre niveau, faisant pleinement passer du statut de récepteur à celui de participant59.

Cette compréhension du terme fait écho à l’usage qu’en a fait Roland Barthes à partir de son analyse du discours amoureux, où la figure est définie comme un effet de lecture, caractérisé en premier lieu par la reconnaissance :

Les figures se découpent en fonction du pouvoir qu’a le sujet lecteur de reconnaître dans le flux discursif (le cinéma intérieur ou le texte romanesque) quelque chose qui a déjà été vu, lu, entendu, éprouvé (ou qu’il croit avoir déjà vu, lu, entendu, éprouvé). La figure est immédiatement un acte de lecture (c’est une lexie) : il faut qu’au moins quelqu’un puisse dire Comme c’est vrai, ça60 !

La figure est ce qui troue la trame de la représentation dans l’événement d’une reconnaissance personnelle, insistant sur l’expérience subjective du lecteur dans la rencontre avec les signes61. Faisant advenir une vérité intérieure par le détour d’une médiation, la figure est « un masque, un écran peint (peut-être même un symptôme ?) qui vient par conséquent à la place d’autre chose62 ». Elle est, pour reprendre l’expression utilisée ailleurs par Barthes à propos du Japon, un « signe vide63 », dont le référent appartient aussi bien au travail de lecture. Prise en ce sens, la figure ouvre un espace qui est moins entre signifiant et signifié qu’entre fond indistinct et forme saillante, au sein d’une attention dont la dimension individuelle demeure irréductible64.

Dès lors, même dans le matériau le plus éloigné, une figure peut émerger et engager dans le présent d’une rencontre à reconnaître quelque chose d’ancré en soi65. C’est ce qui ressort des méditations en prose de Jørn H. Sværen, où de telles rencontres, surgissant aux endroits les plus inattendus, convoquent des souvenirs et des affects à partir desquels s’organise une mise en résonance plus vaste66.

Cet espace qui s’ouvre au revers des signes à la mesure de la disponibilité attentionnelle qui les remet en circuit peut servir de modèle pour comprendre ce qui est en jeu dans la poésie de JørnH. Sværen. S’il ne convient pas ici de prétendre déterminer les figures dessinées par une œuvre, dès lors que celles-ci dépendent de la participation de chaque lecteur singulier, on peut chercher à voir en quoi la poétique non autoritaire de Jørn H. Sværen, en continuité avec ce qui est thématisé dans ses textes en prose, ménage différents types d’espaces, suffisamment ouverts pour favoriser l’émergence de telles figures.

Espaces figuraux67

On peut distinguer trois niveaux principaux, trois façons qu’a cette œuvre de mettre en jeu la dynamique de la figure comme ressort de l’expérience littéraire.

La vacance du matériau

Le premier niveau au sein duquel peuvent se former des figures est celui du matériau proprement dit. Tel le lecteur dans le tableau de Hammershøi, des figures sont susceptibles de s’abstraire de leur situation dans le livre et de renvoyer à plus qu’elles-mêmes dans l’expérience de lecture. Dans les volumes poétiques, chaque énoncé, détaché d’une continuité qui en orienterait le sens, est à expérimenter pour lui-même et dispose d’un espace de résonance accru. Son isolement peut favoriser l’ouverture de l’attention aussi bien sur l’image qu’il convoque que sur sa qualité linguistique, la pluralité de ses contextes de lisibilité possibles, l’identification éventuelle de sa source. Mais des figures peuvent aussi émerger dans l’intervalle entre deux énoncés (ou entre un énoncé et un titre) – le blanc de la page fonctionnant comme un espace qui sépare et relie tout à la fois au sein d’un même volume, et sur lequel peuvent se projeter des figures, à la croisée des énoncés mis en rapport68.

Si la poésie apparaît particulièrement adaptée à cela, en ce qu’elle détermine matériellement l’espace entre ses énoncés, cette dynamique peut fonctionner aussi avec les textes en prose. Telle image, prise dans la narration minimale qui l’intègre, peut se détacher (on pense à ces scènes où le locuteur, assis par terre, coupe les ongles des pieds de son père dans un monastère galicien69, ou encore rencontre un élan dans la forêt70, dans lesquelles peuvent se lire des échos bibliques et mythologiques), tout en restant ouvertes quant au sens à leur donner. Mais les sauts, parfois abrupts, entre deux phrases, deux paragraphes, deux références, participent également de cette poétique qui ouvre des espaces au sein de son contenu positif, permettant d’y lire aussi autre chose que le sujet proprement dit.

Dans un espace matériel aussi vacant, amplifié dans les recueils par la juxtaposition des textes, le moindre élément – la couleur des couvertures, la typographie, le placement des énoncés sur la page, le mouvement de l’un à l’autre, la capacité des matériaux convoqués à générer des échos, des contrastes et des glissements – peut s’avérer significatif dans l’expérience de lecture et faire surgir des figures au sein de l’espace qu’il ménage vis-à-vis d’un sens surplombant.

La logique du code

À un second niveau, on peut, dans le prolongement des réflexions développées plus haut à propos des armoiries et emblèmes, voir dans l’œuvre de Jørn H. Sværen, caractérisée par la fragmentation mais aussi par une schématisation du matériau, poussée à l’extrême dans Douze livres, le signe d’une écriture qui tend vers une forme de code71.

La référence à l’Angleterre, cet ancien empire réduit désormais à quelques signes formels de royauté, est exemplaire de cette approche indirecte et fonctionne comme une invitation à reconnaître dans les croix et les couronnes, les animaux et les voleurs, les églises et les ruines qui peuplent la poésie de Jørn H. Sværen, autant des codifications du pouvoir et de la violence, de l’animalité et de la grâce, du temps et de la destruction, que des signes exhibant leur nature artificielle et leur décalage vis-à-vis d’une réalité définie qu’il s’agirait de représenter.

Là où, au premier niveau, le matériau ouvre des espaces pour que des figures puissent émerger à la lecture, ce deuxième niveau exhibe le matériau comme étant, du moins en partie, constitué de figures identifiables comme telles (en tant qu’elles renvoient à autre chose, donc), qui ne sauraient se refermer sur la chose représentée ou être prises pour le contenu articulé d’un message que l’auteur souhaiterait communiquer.

Mais ce mouvement est en lui-même susceptible de faire saillir ses propres figures, qu’on le perçoive comme la marque d’un écart irréductible entre les mots et les choses ou de la tentative de réduction d’un réel chaotique à la stabilité d’un ordre symbolique. Dans cette tension entre des figures hors du temps et l’horizon d’une référence apte à en faire sens au présent se joue un appel au lecteur à faire ses propres raccordements entre les plans.

Le théâtre de gestes

À un troisième niveau, on observe que cette œuvre, sous certains aspects extrêmement dépersonnalisée, fonctionne paradoxalement comme un véritable théâtre dans lequel certains gestes auctoriaux se donnent à ressaisir72. Si le repérage de tels gestes dépendra là encore de chaque lecteur, on peut en relever trois dans l’œuvre de Jørn H. Sværen, qui prennent un sens particulier dans l’économie figurale que nous cherchons à cerner ici.

Sans même entrer dans la texture du texte, on repère ce que l’on pourrait qualifier d’un geste de signature. Si ce geste est automatique dès lors qu’un texte a une instance pour en assumer l’auctorialité, il peut aussi fonctionner comme un réel enjeu, surtout lorsqu’il entre en tension avec un matériau impersonnel. L’œuvre de Jørn H. Sværen, jusque dans les livres non signés publiés par England Forlag, peut être expérimentée en lien avec l’auctorialité qui s’y manifeste, en ce qu’elle déploie une radicalité qui contribue à la rendre reconnaissable et à en faire une prise de position dans le champ littéraire. L’instauration d’un système formel, la sérialité des couvertures, le type de matériau exposé : autant d’éléments qui participent d’une cohérence d’ensemble à partir de laquelle l’œuvre se donne à ressaisir dans ses détails. Ce geste – inscrit directement dans certains des textes en prose, en particulier les lettres, signées « J. » – installe une présence humaine qui peut engager en retour une confiance de la part du lecteur au moment de s’engager dans la lecture des retranchements les plus ascétiques de l’œuvre, comme Douze livres, où nul texte en prose ne compense plus l’éloignement du matériau.

Si dans ce premier geste s’expose une radicalité qui est autant une singularité qu’une solitude, celle-ci est tempérée par un deuxième geste auctorial, celui de l’adresse. Si on l’a déjà croisé à la fin du texte consacré au tableau de Hammershøi, ce geste apparaît plus largement dans le mode de publication des livres d’England Forlag, envoyés par courrier à des destinataires spécifiques, ainsi que dans les lettres de Jørn H. Sværen, reversées dans le domaine de la littérature à partir du moment où elles sont reprises dans un recueil. Sans nécessairement creuser un ton d’intimité, ces lettres peuvent être lues, dans la perspective développée par Emmanuel Hocquard, qui en a lui-même inclus beaucoup dans ses livres, comme autant de figures d’un « mouvement vers-à partir d’un destinataire » :

Je peux dire : mon destinataire est la personne (disons comme ça “la personne”) à qui j’ai envie, j’ai besoin, j’ai le désir de parler de quelque chose. La personne qui va me permettre de sortir, de formuler, de dire, d’exprimer, de dénouer ce qui en moi (disons : “en moi”) reste coincé, inarticulé, inexprimé, incompréhensible, noué, etc. […] Le destinataire (ou comment on voit le destinataire) est donc profondément plus important que le message proprement dit. Ce qui me fait parfois dire que le message ce n’est pas le média mais le destinataire. Votre parole prend la forme qu’elle prend depuis votre destinataire, à partir de lui. C’est le destinataire qui donne son vrai contenu et sa juste forme à votre message73.

Cette approche de l’écriture, qui inclut résolument son lecteur, est évoquée par Jørn H. Sværen dans une lettre de 2013, à nouveau adressée à Stein, et reprise dans Musée britannique, dans laquelle, après avoir écrit qu’il « aime la pensée du livre comme une lettre au lecteur », il cite Paul Celan dans son allocution de Brême :

Le poème, en tant qu’il est, oui, une forme d’apparition du langage, et par là, d’essence dialogique, le poème peut être une bouteille jetée à la mer, abandonnée à l’espoir — certes souvent fragile — qu’elle pourra un jour, quelque part, être recueillie sur une plage, sur la plage du cœur peut-être74.

Si la poésie de Jørn H. Sværen, très différente formellement de celle de Paul Celan, tend à faire sienne la question, centrale pour ce dernier, de la rencontre75, le recours à cette citation permet de voir apparaître un troisième geste que l’on pourrait qualifier de partage d’un affect. Très loin d’une poésie effusive qui viserait à emporter l’adhésion émotionnelle, l’économie narrative mise en place dans certains des textes en prose, où des affects affleurent chez le locuteur et conduisent le récit dans des directions inattendues76, rejaillit sur l’ensemble du dispositif, où chaque énoncé, aussi distancé soit-il, peut apparaître comme une figure prise au sein d’un trajet de reconnaissance personnel et dont le partage constitue dès lors un des enjeux de l’expérience littéraire. En traitant ces situations singulières avec délicatesse, sans les refermer sur un sens ni même une émotion clairement identifiés, l’écriture de ces textes en prose installe une dialectique entre l’intimité et la distance, qui fait du même coup émerger la subjectivité affectée en creux, dans son émergence à elle-même au contact de l’extérieur plutôt que dans le fantasme d’une parole individuelle et transparente à elle-même.

La carte et le territoire

À la croisée de ces trois types d’espaces figuraux, la poésie de Jørn H. Sværen installe un battement entre ce qu’elle donne et ce qu’elle retire pour laisser des figures se former, à la mesure de l’engagement dans l’acte de lecture. Sa résistance à une totalité de sens énonçable et communicable sans reste la rend autant apte à faire monter du matériau, dans ce qu’il peut avoir de plus insignifiant, une figure significative, qu’à faire descendre des lieux communs, dont le sens semblait déjà formé, l’irréductibilité des expériences qui s’y réfléchissent – au sein d’un élargissement de la perspective qui permet par ailleurs aux événements d’un passé plus ou moins lointain de trouver un écho dans le présent, et à une iconographie religieuse, détachée de son signifié théologique, de devenir la trace de gestes et de croyances portant le poids des espérances et des douleurs humaines.

Si la dynamique de la figure opère des disjonctions sur le plan de la représentation, son importance dans la poésie de Jørn H. Sværen a donc pour effet d’intégrer le fonctionnement même de la lecture à la mise en place d’un espace de résonance. Cette dynamique substitue à la logique séquentielle du récit comme représentation d’une réalité préexistante la logique spatiale de la déambulation (à laquelle engagent dans cette œuvre les modèle spatiaux du bâtiment77, du musée et du jardin78), qui invite le lecteur à venir inscrire son propre parcours et décider du sens à donner à ces signes en attente de sa propre action.

La carte du livre renvoie dès lors moins aux îles britanniques qu’à l’espace intime de la lecture, avec pour trésor au revers de la croix la reconnaissance et la rencontre au sein du matériau le plus éloigné. Alors les chiffres faussés de la littérature peuvent retrouver le chemin de la vie.

Notes

Emmanuel Hocquard, Un Privé à Tanger, Paris, P.O.L, 1987, p. 52.

Ibid., p. 53.

Ibid., p. 55. Remarquant que la Bible est le premier livre à avoir été imprimé, Emmanuel Hocquard hasardait l’hypothèse que « le livre étant devenu le lieu commun de toutes les écritures, toute écriture tend à être contaminée par la Bible […] Dès lors l’imprimerie a raté son entrée et perverti le livre. Elle en a fait un non-lieu, la matrice exemplaire de la pensée cartographique. », ibid., p. 56.

Voir l’anthologie Emmanuel Hocquard, Raquel (dir.), Orange Export Ltd. : 1969-1986, Paris, Flammarion, 1986.

Emmanuel Hocquard, Un Privé à Tanger, op. cit., p. 56.

Claude Royet-Journoud, Le Renversement, Paris, Gallimard, 1972, p. 45. Voir également les réflexions reprises dans son livre La Poésie entière est préposition, Nouvelle édition augmentée, Marseille, Éric Pesty Éditeur, 2024.

Emmanuel Hocquard concluait son texte en indiquant que « la première figure du récit, par laquelle passent toutes les autres, c’est d’abord du papier, du plomb, de l’encre et de la ficelle. », Un Privé à Tanger, op. cit., p. 57.

Voir le livre d’Abigail Lang, La conversation transatlantique : Les échanges franco-américains en poésie depuis 1968, Dijon, Les Presses du Réel, 2021, qui en retrace avec une grande clarté l’histoire ainsi que les enjeux théoriques.

Le signataire de cet article est aussi le traducteur en français des recueils de Jørn H. Sværen.

Active entre 2004 et 2009, H Press a participé d’une redéfinition collective de la publication littéraire en Scandinavie au tournant du siècle en opposant aux logiques de marché de l’édition commerciale une réévaluation expérimentale des critères définitoires de l’objet livre. Jørn H. Sværen y a publié des poètes scandinaves dans trois collections fondées sur d’importantes contraintes matérielles et formelles – la plus impressionnante à ce titre étant le coffret « Serie A », pour lequel chaque poète était invité à produire son texte sur une feuille de 30 x 90 cm pliée en deux – ainsi que ses propres traductions d’Un test de solitude d’Emmanuel Hocquard et de la tétralogie de Claude Royet-Journoud aux éditions Gallimard.

Jørn H. Sværen (dir.), Den Engelske Kanal, Oslo, Kolon Forlag, 2013-2019.

Imprimé sur fond jaune, chaque numéro de cette publication, fondée en 2020 et présentée comme « une revue publiée à intervalles irréguliers dans différentes revues » (« et tidsskrift som utkommer med ujevne mellomrom i ulike tidsskrifter », https://www.englandforlag.no/gresshoppene/), est intégré au sein d’une autre publication, elle-même périodique (revue d’art ou de littérature), dans le contexte scandinave. Le titre est tiré du Livre des Proverbes.

De même que pour Orange Export Ltd., chaque livre publié par H Press faisait l’objet d’un commande spécifique passée à un auteur. Par ailleurs, deux numéros de Gresshopene har ingen konge sont constitués de monostiches, d’une dizaine de poètes à chaque fois, sur le modèle du recueil publié par Orange Export Ltd. en 1986.

Le site internet, https://www.englandforlag.no/, en norvégien et en anglais, donne une vue d’ensemble sur les publications d’England Forlag, ainsi que sur les autres projets de Jørn H. Sværen.

Jørn H. Sværen, Dronning av England, Oslo, Kolon Forlag, 2011 ; Jørn H. Sværen, Reine d’Angleterre, trad. Emmanuel Reymond, Marseille, Éric Pesty Éditeur, 2020. Ce premier recueil est placé sous le signe de Robert Louis Stevenson dont il reproduit une gravure issue des Emblèmes moraux sur la couverture.

Jørn H. Sværen, Britisk museum, Oslo, Kolon Forlag, 2020 ; Jørn H. Sværen, Musée britannique, trad. Emmanuel Reymond, Marseille, Éric Pesty Éditeur, 2023.

Jørn H. Sværen, Tolv bøker, Oslo, Kolon Forlag, 2023.

Jørn H. Sværen, « Cher Stein », Reine d’Angleterre, op. cit., p. 73 (traduction modifiée) ; « Oppgjøret med metaforen i poesien ligner oppgjøret med det figurative i billedkunsten. Det frie verset innleder en serie av negasjoner som ender i en poesi uten overført betydning. En rose er en rose osv. Litteratur er definisjonen av litteratur. Men metaforen er ikke død, slik maleriet ikke er dødt, og gud. Vi unnslipper ikke analogien. Likhet er loven. Vi skriker etter transcendens. », Jørn H. Sværen, « Kjære Stein », Dronning av England, op. cit., p. 77.

« Alt språk er metaforisk », « Brevveksling mellom Arne Borge og Jørn H. Sværen, 10.-30. januar 2011 – første del », en ligne : http://politikkpoetikkpraksis.blogspot.com/2011/01/brevveksling-mellom-arne-borge-og-jrn-h.html (consulté le 29/08/2023).

Emmanuel Hocquard, Un Privé à Tanger, op. cit., p. 52.

Trois des « livres » composant le recueil sont par ailleurs simplement intitulés d’une simple lettre, « H », « T » et « E », là où d’autres s’intitulent, de façon plus imagée, « En kirke » [Une église] (déjà le titre du premier livre publié par England Forlag, en 2007), « Elisabeth », et « Eden » – ces deux derniers étant les deux seuls à avoir été effectivement publiés précédemment sous la forme d’un livre, chez England Forlag, plus tôt la même année.

Jørn H. Sværen, Reine d’Angleterre, op. cit., p. 81 ; « en papirbåt brenner på elven », Jørn H. Sværen, Dronning av England, op. cit., p. 87. Il s’agit de l’unique énoncé du livre London.

Ibid., p. 53 ; « dronning av England », Jørn H. Sværen, Dronning av England, op. cit., p. 57.

Ibid., p. 19 ; « kilder », Jørn H. Sværen, Dronning av England, op. cit., p. 21.

Jørn H. Sværen, Musée britannique, op. cit., p. 115 ; « rever leker i ruinene », Jørn H. Sværen, Britisk museum, op. cit., p. 117.

« klær henger i trærne », Jørn H. Sværen, Tolv bøker, op. cit., p. 75. Il s’agit de l’unique énoncé du livre Eden.

Jørn H. Sværen, Musée britannique, op. cit., p. 107 ; « samle og spre », Jørn H. Sværen, Britisk museum, op. cit., p. 109.

Ibid., p. 23 ; « den brente jords poesi », Jørn H. Sværen, Britisk museum, op. cit., p. 25.

Jørn H. Sværen, Musée britannique, op. cit., p. 113. Cet énoncé revient tel quel dans Douze livres, où il est l’unique énoncé du livre « H ».

Jørn H. Sværen, Reine d’Angleterre, op. cit., p. 121 ; « jeg ligger med unge gutter », Jørn H. Sværen, Dronning av England, op. cit., p. 133.

« ingen kors // ingen krone », Jørn H. Sværen, Tolv bøker, op. cit. p. 19-21. Il s’agit des deux seuls énoncés du livre « Inngang » [Entrée].

Jørn H. Sværen, Reine d’Angleterre, op. cit., p. 53 ; « et spøkelsesskip », Jørn H. Sværen, Dronning av England, op. cit., p. 57.

Jørn H. Sværen, Musée britannique, op. cit., p. 59 ; « seks tusen korsfestede », Jørn H. Sværen, Britisk museum, op. cit., p. 61.

Jørn H. Sværen, Reine d’Angleterre, op. cit., p. 25 ; « jorden brenner i ditt bilde », Jørn H. Sværen, Dronning av England, op. cit., p. 27.

Ibid., p. 53 ; « en storm av bilder », Jørn H. Sværen, Dronning av England, op. cit., p. 57.

Ibid., p. 113 ; « et bilde er en jaktscene », Jørn H. Sværen, Dronning av England, op. cit., p. 125.

Jørn H. Sværen, Musée britannique, op. cit., p. 61 ; « et bilde henger i galgen », Jørn H. Sværen, Britisk museum, op. cit., p. 63.

Ibid., p. 83 ; « bildene henger i hagen », Jørn H. Sværen, Britisk museum, op. cit., p. 85.

« bildene forsvinner », Jørn H. Sværen, Tolv bøker, op. cit., p. 71. Il s’agit de l’unique énoncé du livre Elisabeth.

Pour une présentation plus détaillée des opérations mises en œuvre, voir Jørn H. Sværen, « Chère Vilde », en ligne : https://www.ericpestyediteur.com/project/bulletin-n29/ (Consulté le 26/09/2023).

Cette dimension débouche, dans Douze livres, sur un objet dont chacun des énoncés pris séparément aurait pu, au-delà des effets de matérialité propres à la langue norvégienne contemporaine, avoir été écrit à n’importe quel siècle de notre ère.

On trouve cette logique bien exemplifiée dans la séquence « reine d’Angleterre » (un énoncé dans Et barn eller en bok [Un enfant ou un livre], publié en 2008 et repris en titre du premier volume chez Kolon Forlag) > La cage de la reine (titre d’un livre publié chez England Forlag en 2018 repris en ouverture de Musée britannique, la cage de la reine étant l’objet utilisé pour transporter une reine des abeilles dans une colonie orpheline) > « la cage est vide » (un énoncé dans Douze livres, faisant suite à « la corne est vide », énoncé de Musée britannique repris tel quel dans Douze livres).

« Jeg skriver for å skape bilder. Bilder av bilder », « Brevveksling mellom Arne Borge og Jørn H. Sværen », op. cit.

Jørn H. Sværen, « L’emblème », Reine d’Angleterre, op. cit., p. 95-104 ; « Clef héraldique », Musée britannique, op. cit., p. 89-103, et, dans ce même recueil, « Les figures », p. 69-73.

Jørn H. Sværen, Musée britannique, op. cit., p. 96 ; « Heroldene setter figurene i system og forenkler og stiliserer dem. », Jørn H. Sværen, Britisk museum, op. cit., p. 97.

Dans « L’emblème », le locuteur observe qu’une même image peut en venir à illustrer des textes très différents, et qu’un même texte peut lui-même être accompagné de différentes images selon les contextes. Dans « Clef héraldique », il s’arrête sur un exemple d’armoiries parlantes, supposées « évoque[r] le nom d’une famille ou d’un lieu », mais qu’il ne parvient pas à rattacher totalement à une telle lecture référentielle.

Giorgio Agamben Stanze. Parole et fantasme dans la culture occidentale, trad. Yves Hersant, Paris, Payot & Rivages, 1998, p. 230.

Ibid., p. 238.

Ibid., p. 237. Pour une analyse plus complète de cette question théologique et de sa mise en œuvre dans la poésie française du XVIe siècle, voir Jan Miernowski, Signes dissimilaires. La quête des noms divins dans la poésie française de la Renaissance, Genève, Librairie Droz, 1997.

Ibid., p. 248-249. La citation intégrée est issue de Scipione Ammirato, Il rota ovvero delle Imprese, Florence, 1598.

Ibid., p. 230.

Ibid., p. 226.

Ibid., p. 232.

Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, trad. Sibylle Muller, Paris, Flammarion, coll. « Champs essais », 2009, p. 238.

Ibid., p. 252.

De Peter Bürger (Théorie de l’avant-garde) à Vanessa Place et Robert Fitterman (Notes on Conceptualism) en passant par Beata Agrell (Romanen som forskningsresa, forskningsresan som roman) et Olivier Quintyn (Dispositifs-dislocations), la pensée de l’avant-garde s’est régulièrement placée sous le signe de la lecture de l’allégorie baroque par Benjamin et de l’emblème comme réutilisation d’un matériau préexistant permettant de rendre le lecteur actif dans la construction du sens.

« Hammershøi est un symboliste caché. Le style est réaliste, mais pas l’usage des couleurs ni le choix des motifs. Les couleurs sont neutres. Les paysages et les rues sont vides. S’il y a des gens dans les salons, ils sont seuls et plongés dans un livre ou un travail d’aiguille. Ils ne participent pas au cours des événements. Ils font partie du décor, au même titre que les tasses à thé, les bols à soupe, les tables et les chaises. Le mobilier est réduit et non utilisé. Les fenêtres sont fermées. Les portes sont fermées. Les livres sont fermés. Le premier plan est vide. Les cadres aux murs sont vides. Le papier à musique est vierge. Ce n’est pas une représentation fidèle de la réalité. » (Jørn H. Sværen, « Une tournure de style », Reine d’Angleterre, op. cit., p. 67 ; « Hammershøi er en skjult symbolist. Formspråket er realistisk, men ikke fargebruken og valget av motiver. Fargene er gjennomgående nøytrale. Landskapene og gatebildene er folketomme. Hvis det er mennesker i stuene, så er de alene og fordypet i en bok eller et strikketøy. De deltar ikke i et hendelsesforløp. De er rekvisitter, sidestilt med tekopper, suppeboller, bord og stoler. Inventaret er begrenset og ikke i bruk. Vinduene er lukket. Dørene er lukket. Bøkene er lukket. Forgrunnen er tom. Rammene er tomme på veggene. Sidene i noteheftene er hvite. Dette er ikke en naturtro gjengivelse av virkeligheten. » (Jørn H. Sværen, « En stående vending », Dronning av England, op. cit., p. 71-72)

Ibid., p. 67-68 (traduction modifiée) ; « Jeg antar to ting: / 1 / Det er Ida. Jeg kjenner henne igjen fra andre bilder, hvor hun er angitt i tittelen, ved navn eller som «kunstnerens hustru». Hun er en gjenganger i bildene til Hammershøi, stående og med ryggen til. / 2 / Hun leser. Jeg kjenner igjen posituren. Den bøyde nakken. Underarmene hevet foran kroppen. Jeg gjenkjenner henne som en figur: / LESEREN / Leseren er en gjennomgangsfigur i kunsthistorien. Et tidlig eksempel er kirkefaderen Hieronymus der han sitter hensunket i en bok i ørkenen. Han gjenkjennes på løven som hviler ved føttene hans. Han fjernet en torn fra den ene poten dens og den fulgte ham siden, forteller legenden. Som en hund. Leseren står eller sitter eller ligger. Han eller hun leser for seg selv eller flere, en bok eller et brev eller en avis og så videre. Med tiden kan alle lese, uavhengig av kjønn og klasse, og leseren går fra å være en historisk person til å bli et hverdagsmenneske. Leseren er hvem som helst og hvor som helst i våre dager, både i billedkunsten og den virkelige verden. Vi legger ikke lenger merke til figuren. Dette kan overføres på litteraturen. En død metafor er et billedlig uttrykk som ikke lenger blir oppfattet som et billedlig uttrykk. Tiden går. Den som vil vekke, må overdrive, skriver Alexander Kielland i et brev til broren. Hammershøi overdriver i det stille. Han fremhever figuren ved å vende den bort. Det er det bortvendte, det ubestemmelige, som får meg til å stanse ved den. Jeg kan ikke vite at hun leser. Hun står for alltid med ryggen til. Likevel antar jeg det, nærmest uten å tenke, og det slår meg at jeg har sett dette før. Utallige ganger. Og der og da var det som om leseren trådte frem, som figur og grunnform, i det hvite lyset. Det var som å se et spøkelse. Dette er fire år siden. Jeg ser leseren overalt. Du er en av dem. Du sitter antagelig. Jeg vet ikke hvor. » (Jørn H. Sværen, « En stående vending », Dronning av England, op. cit., p. 72-73)

Sur la distinction entre les deux, voir à nouveau le texte « L’emblème » dans Reine d’Angleterre, cité plus haut.

Roland Barthes, Le Discours amoureux : Séminaire à l’École pratique des hautes études (1974-1976) ; suivi de Fragments d'un discours amoureux (pages inédites), Paris, Seuil, 2007, p. 677.

Roland Barthes revient à plusieurs reprises sur le fait que « c’est toujours un sujet qui lit le sens, et le fonde. » C’est donc à un « sujet-lecteur » que la figure doit « être rendue selon un plein statut théorique. La figure, pour se fonder, remonte à la culture, à l’expérience et à la structure névrotique du sujet (tout cela mêlé). », ibid., p. 289-290.

Roland Barthes, Le Neutre : cours au Collège de France 1978, Paris, Seuil, 2023, p. 167.

Roland Barthes, Le Grain de la voix : Entretiens 1962-1980, Paris, Seuil, 1981, p. 92. On rappelle que Barthes voyait dans le haïku une écriture apte à suspendre le règne du signifié par la figuration plutôt que par son évitement : « Pour moi […], le prix du haïku est paradoxalement dans ceci, qu’il est lisible. Ce qui – du moins dans ce monde plein – nous retranche le mieux du signe, ce n’est pas le contraire du signe, le non-signe, le non-sens (l’illisible, au sens courant), car ce non-sens est immédiatement récupéré par le sens (comme sens du non-sens) ; il est inutile de subvertir la langue en détruisant, par exemple, la syntaxe : c’est en fait une bien maigre subversion, qui, de plus, est loin d’être innocente, car, comme on l’a dit, "les petites subversions font les grands conformismes". Le sens ne peut s’attaquer de front, par la simple assertion de son contraire ; il faut tricher, dérober, subtiliser (dans les deux acceptions du mot : raffiner et faire disparaître une propriété), c’est-à-dire : à la rigueur parodier, mais encore mieux simuler. », ibid., p. 128.

La figure du lecteur, telle que retrouvée par le locuteur d’« Une tournure de style » dans le tableau de Hammershøi, est en ce sens la figure de l’activité même dont découlent toutes les figures.

Cela justifie au passage l’hypothèse selon laquelle « [l]a citation, c’est ce qui est immédiatement investi à partir de ma situation existentielle. On pourrait dire que la forme la plus subjective de langage, c’est le proverbe. », Roland Barthes, Le Discours amoureux, op. cit., p. 292.

Voir en particulier le texte « Blanc et noir », repris dans Musée britannique, dans lequel de vol de deux cygnes au-dessus d’une rivière bordée de glace génère une méditation structurée sur la mise en rapport du blanc et du noir, hantée par les questions de la mort et de la filiation. Pour une lecture de la façon dont les textes en prose de Jørn H. Sværen documentent l’émergence de figures au sein de situations dont la signification échappe, voir Emmanuel Reymond, « La réduction et le reste : la poésie médiale de Jørn H. Sværen », Nordiques, n°44/2023, [en ligne] : https://journals.openedition.org/nordiques/8015 (consulté le 08/10/2023).

Sur le choix, lié à la logique exposée précédemment, de l’adjectif « figural » (plutôt que « figuré » ou « figuratif »), voir Laurent Jenny, La Parole singulière, Paris, Belin, 1990 (qui aborde par ailleurs à ce sujet la question de la catachrèse, la fameuse « métaphore morte », inaperçue en tant que telle, mentionnée par le locuteur d’« Une tournure de style »). Le figural peut traverser le figuratif sans s’y laisser réduire – comme on a pu le voir exemplairement dans le commentaire du tableau de Hammershøi par le locuteur d’« Une tournure de style ».

En allant, dans Douze livres, jusqu’à réduire parfois ce matériau à la simple lettre, Jørn H. Sværen multiplie les résonances possibles, l’isolement de la lettre ouvrant la porte quasiment à l’infini sur les connexions générées par l’arbitraire du signe.

Jørn H. Sværen, « Encart », Musée britannique, op. cit., p. 37-43.

Jørn H. Sværen, « Mots et actes », ibid., p. 45-53.

Au sens où Gilles Deleuze pouvait parler de « greffe de code sur de l’analogique » à propos de la peinture abstraite. Gilles Deleuze, Sur la peinture. Cours mars-juin 1981, édition préparée par David Lapoujade, Paris, Minuit, 2023, p. 205.

Pour une approche plus complète de la notion de geste, appliquée également à la littérature, voir Yves Citton, Gestes d’humanités. Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques, Paris, Armand Colin, 2012.

Emmanuel Hocquard, Le Cours de Pise, Paris, P.O.L, 2018, p. 143-155.

Jørn H. Sværen, « Cher Stein », Musée britannique, op. cit., p. 65. Le discours de Paul Celan est cité dans la traduction de John E. Jackson, publiée dans Paul Celan, Poèmes, Paris, Éditions Corti, 2004.

Voir Paul Celan, Le Méridien & autres proses, trad. Jean Launay, Paris, Seuil, 2002.

« Blanc et noir » est un bon exemple de cette affectivité qui affleure dans les mises en relation effectuées par le locuteur suite à sa rencontre avec les deux cygnes, sa méditation débouchant sur une subtile mise en résonance de la thématique de la mort de l’enfant à la fois dans un matériau éloigné et dans le présent de sa situation d’énonciation.

Voir le texte en prose « Je me représente le livre comme un bâtiment », dont la fin est reprise en quatrième de couverture de Reine d’Angleterre : « Je me représente le livre comme un bâtiment. Une page est une pièce. La couverture est la façade. Si ceux qui suivent sont les seuls mots de la page : / aime un peu / Alors il n’y a rien d’autre dans cette pièce. Tu peux t’arrêter là pour y penser, ou passer ton chemin. Les images dans d’autres pièces éclaireront les images dans d’autres pièces encore. / pas du tout / Il ne s’agit pas de prose, mais de poésie, et pas de poème isolé, mais de recueil ou suite. », Jørn H. Sværen, Reine d’Angleterre, op. cit., p. 36.

On peut penser au jardin paysager Arkadia, dans lequel s’ouvre Reine d’Angleterre, rempli de labyrinthes, de temples et de ruines artificielles, où peut se ressaisir la vulnérabilité de la vie humaine, sur fond de la temporalité indifférente de la nature. C’est du moins la trajectoire que dessine Douze livres, qui s’ouvre sur les énoncés suivants : « du recueil // au jardin » (« fra samlingen // til hagen ») et se clôt sur « la cage est vide / le jardin continue » (« buret er tomt // hagen fortsetter ») – ces deux derniers étant les deux seuls énoncés du livre « Utgang » [Sortie].

Figures et images. De la figura antique aux théories contemporaines ?

1|2024 - sous la direction de Benoît Tane

Figures et images. De la figura antique aux théories contemporaines ?

Présentation du numéro

Figures et figuration. Le modèle exégétique

Le « peuple figuratif », entre lecture figurale et anthropologie structurale

La figure de Moïse comme grand homme chez Pétrarque

Les amours de Pyrame et Thisbé et le divin

Représentation visuelle, représentation textuelle

La figure de la licorne

Fonction de l’image dans les descriptions jésuites de la Chine et des Indes orientales

Marqué d’une croix : l’espace de la figure dans la poésie de Jørn H. Sværen

L’épopée figurale des corps dans Tombeau pour cinq cent mille soldats et Éden, Éden, Éden de Pierre Guyotat