L’intrigue du conte La Barbe bleue progresse vers une grande tension dramatique. Une jeune femme de la noblesse désargentée fait le choix d’épouser un riche bourgeois inquiétant, puis, malgré l’interdiction de son mari, visite son cabinet macabre ; quand celui-ci découvre sa trahison, il la condamne à mort et s’apprête à la tuer, mais l’épouse réussit à le faire patienter, espérant l’arrivée de ses frères. Le dénouement se produit alors : ceux-ci surviennent, la Barbe bleue prend la fuite, mais les deux frères le rattrapent et le tuent. Cette scène, et notamment le moment précis de la mise à mort de la Barbe bleue, a souvent été illustrée mais, curieusement, elle est représentée selon des options différentes voire opposées : quelquefois le groupe des trois personnages est complètement détouré et d’autres fois le fond de l’image donne à voir un riche décor ; parfois le groupe se dirige vers l’intérieur de la demeure et d’autres fois vers l’extérieur, et enfin les frères assaillent le mari tantôt de face et tantôt de dos. C’est ce dernier choix que fait Gustave Doré en illustrant en 1861 les Contes de Perrault dans l’édition Hetzel.

Ces différents choix de composition ont des implications importantes quant à la compréhension du récit. Nous allons voir comment ces points de vue révèlent les dessous de cette histoire tragique, et en quoi Doré se distingue de ses confrères ayant eux aussi opté pour une exécution du mari de dos. Pour cela, il faut d’abord faire un repérage des lieux.

Les lieux du crime

L’action principale se déroule dans une riche demeure de type hôtel particulier (comme tous les éléments du texte l’indiquent1). On y entre par une porte cochère, on traverse une cour jusqu’à atteindre les marches du perron et son palier sur lequel s’ouvre la porte du bâtiment principal. Celle-ci donne sur une entrée, qui dessert l’appartement du bas occupé par le mari, et mène par un escalier à l’appartement haut, au premier étage, celui de l’épouse. Peut-on situer précisément la tentative d’égorgement de l’héroïne ? Reprenons le texte :

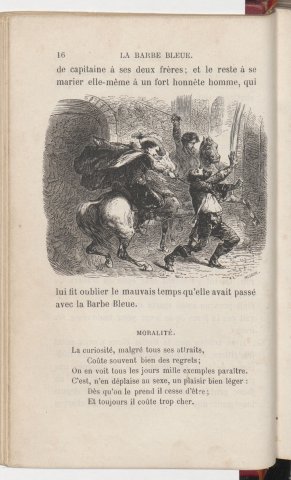

La Barbe bleue, tenant un grand coutelas à sa main, criait de toute sa force à sa femme : « Descends vite, ou je monterai là-haut » […] La Barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit, et alla se jeter à ses pieds toute épleurée et toute échevelée : « Cela ne sert de rien, dit la Barbe bleue, il faut mourir », puis la prenant d’une main par les cheveux, et de l’autre levant le coutelas en l’air, il allait lui abattre la tête […] Dans ce moment on heurta si fort à la porte, que la Barbe bleue s’arrêta tout court : on ouvrit, et aussitôt on vit entrer deux Cavaliers, qui mettant l’épée à la main, coururent droit à la Barbe bleue. Il reconnut que c’était les frères de sa femme, l’un Dragon et l’autre Mousquetaire, de sorte qu’il s’enfuit aussitôt pour se sauver2 : mais les deux frères le poursuivirent de si près, qu’ils l’attrapèrent avant qu’il pût gagner le perron : Ils lui passèrent leur épée au travers du corps, et le laissèrent mort.

On remarque que le texte n’est pas clair concernant le lieu où se déroule cette scène : est-ce à l’extérieur (dans la cour), ou à l’intérieur (dans l’entrée), ou successivement dans les deux lieux ?

D’un côté, il semble évident que la poursuite se fait dans la cour. En effet, les frères arrivent par la porte cochère et la Barbe bleue ne peut que s’enfuir dans la direction opposée. Et il ne se dirige vers le perron que parce qu’ils sont tous dans la cour. D’un autre côté, quelques instants auparavant, l’intrigue semble se dérouler à l’intérieur du bâtiment. À partir du moment où la Barbe bleue presse sa femme de descendre, il doit sans doute l’attendre au pied de l’escalier. En effet, il « se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit, et alla se jeter à ses pieds ». Le texte enchaînant immédiatement par « puis la prenant d’une main par les cheveux, et de l’autre levant le coutelas en l’air, il allait lui abattre la tête », il semblerait donc que les protagonistes soient toujours au même endroit, au pied de l’escalier. Mais il faut reconnaître une ambiguïté dans le récit, une légère incohérence même, car celui-ci n’indique pas qu’il y a eu un déplacement, ni même ne laisse entrevoir le moment d’un tel déplacement (et n’aménage aucune ellipse en ce sens).

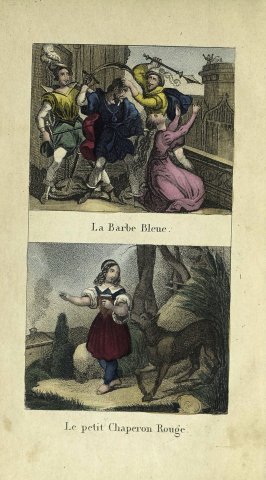

Sans tenir forcément compte de la configuration des lieux dans le texte, et peut-être aussi à cause du manque de clarté à ce sujet3, les illustrateurs représentent l’exécution à différents endroits : certains représentent la scène dans la cour (comme Auguste Hadamard, fig. 1), parfois avec les frères surgissant à cheval (comme l’illustrateur anonyme de l’édition Hachette, fig. 6) ; d’autres situent la scène sur le perron, en haut des marches (comme Jules Désandré, fig. 2, et Doré, fig. 8) ou en bas (comme l’illustrateur anonyme de l’édition Devaux, fig. 4), montrant les protagonistes respectivement en position de les descendre ou de les monter. D’autres encore dessinent l’attaque sur fond blanc, préférant éluder la question du lieu de l’action (comme Édouard Zier, fig. 3, Raymond de La Nézière4 ou Emmanuel Cocard5).

En revanche, le texte ne présente pas d’ambiguïté en ce qui concerne la poursuite et l’exécution de dos. La Barbe bleue voit entrer par la porte cochère les frères qui courent vers lui la main à l’épée. Il « s’enfuit aussitôt », c’est-à-dire qu’il lâche sa femme et, tournant le dos aux frères, se précipite vers la porte du bâtiment principal, espérant s’y réfugier en s’y barricadant. Mais les frères le poursuivent, le rattrapent au pied des marches du perron et le transpercent. Comment expliquer alors que certains illustrateurs aient dessiné les deux frères tuant le mari de face, et d’autres l’assaillant par derrière ?

Par devant, un face à face éloquent

Quand les personnages se font face, ils sont forcément plus statiques que s’ils se poursuivent. Aussi, en première analyse, représenter l’exécution par devant présente l’avantage de montrer plus facilement les attitudes et les visages des protagonistes : les expressions vengeresses d’un côté et de peur de l’autre produisent un sentiment de châtiment bien mérité envers celui qui a causé tant d’effroi. L’illustrateur pourra alors dessiner les personnages en les positionnant de profil, de trois quart ou de face par rapport au regardeur. Examinons deux illustrations qui représentent l’exécution de face, en regardant attentivement l’expressivité des visages et la dynamique des corps.

Dans l’illustration d’Hadamard (1859, voir fig. 1), le groupe des hommes forme un demi-cercle. Sont ainsi visibles l’expression du premier frère, mousquetaire portant le feutre à plumes (visage de profil), celle du second frère, dragon casqué regardant la Barbe bleue (quasi de face), et celle de ce dernier (visage trois quart). Ainsi sont donnés à voir le visage déterminé du mousquetaire qui fait montre d’un sang-froid exemplaire, et l’air tranquille étonnant du dragon. On observe la frayeur sur le visage de la Barbe bleue, soulignée par ses cheveux ébouriffés, et ses gestes suspendus : le dos de sa main droite est posé sur le front, et l’autre est en arrière, comme pour demander grâce. Le contraste est accentué par la composition qui distingue un pôle sombre et des pôles clairs, selon une vision manichéenne des personnages. Une diagonale de noirceur descend du visage et de la barbe de l’époux, à son pantalon, jusqu’à son chapeau (et même sa plume !) ; elle se détache d’un côté sur le blanc cotonneux du ciel et en regard des visages des frères et, de l’autre face à la blancheur de l’épouse.

Désandré (fig. 2), quant à lui, choisit de montrer l’attaque de face un instant après le moment représenté par Hadamard, puisque la Barbe bleue a déjà l’épée au travers du corps. Le visage du mousquetaire est tendu. Ses yeux grands ouverts lui donnent un regard fixe, un air à la fois déterminé et un peu apeuré. Le second frère (de face), les sourcils contractés, les yeux ronds, et le regard en coin dirigé vers la Barbe bleue, montre un air menaçant, mais manifeste aussi de l’effroi et de l’inquiétude, tandis que la Barbe bleue, le regard en l’air, dans le vague, semble agoniser. L’illustrateur donne à voir la douleur du mari, et son état pitoyable, bien mérité, face aux frères qui dominent la situation malgré leur peur.

La position de profil et de trois quart permet de montrer le mouvement du corps, de celui qui porte le coup d’estoc (vers l’avant) ou de celui qui le reçoit (vers l’arrière ou en déséquilibre). En effet, l’attaque à l’épée engage nécessairement le corps (à la différence d’une arme à feu par exemple) : le mousquetaire se tient un pied devant, l’autre derrière, légèrement vers l’extérieur en appui, position qui induit le pivotement latéral du corps (et le rend mieux visible) pour un meilleur appui et une dynamique de mobilité.

Comme on peut le voir dans l’illustration d’Hadamard (fig. 1), le frère mousquetaire a un pied bien assuré devant, et porte le coup d’estoc de sa main haute à l’horizontale. La frappe est directe, et sans possibilité d’esquive car le mousquetaire retient le bras de la Barbe bleue, et l’accule de la pointe de son épée. Le dragon a la main à l’épée, à la diagonale dans sa direction, menaçant. Il est dans un quasi corps à corps avec la Barbe bleue pour l’immobiliser, le pressant de son flanc, et le maintenant par derrière de sa jambe gauche. Ce dernier, bien campé sur ses jambes, a néanmoins une réaction de stupeur : il incline son buste vers l’arrière dans un mouvement ample et brusque, faisant craquer sa veste.

Dans l’exécution de face sur les marches du perron représentée par Désandré (fig. 2), la Barbe bleue est en déséquilibre, un pied sur la marche du dessous, sur le point de culbuter en arrière, pouvant à peine se retenir au mur derrière lui. Tout chez le mousquetaire montre la force, la détermination, et la rapidité de l’exécution : la lame est enfoncée presque jusqu’à la garde, son bras gauche levé en arrière, son poing serré, son pas large, son pied devant bien assuré au sol, bloquant celui de la Barbe bleue. Le dragon a la main à l’épée, en arrière, pointée vers le sol, et de son autre main agrippe la Barbe bleue au poignet, cherchant à l’immobiliser. Il semble prêt à parer avec force et élan une quelconque réaction. Enfin, le perron permet aussi de représenter les frères en léger surplomb de la scène, ce qui leur donne une position physique de domination.

La représentation des adversaires se faisant face n’est pas conforme au texte, à moins d’imaginer que la Barbe bleue se retourne pour une confrontation. Mais l’on peut comprendre que plusieurs illustrateurs l’aient choisie, étant donné les facilités de composition qu’elle offre. D’abord, avec des personnages plus statiques, l’angle de vue face au groupe est assez naturel. Ensuite, le face à face correspond à une opposition physique des corps et des regards qui produit une véritable confrontation psychologique des personnages. Les illustrateurs peuvent l’exploiter, comme on l’a vu, pour amplifier les contrastes d’attitudes corporelles et d’émotions.

La poursuite et l’exécution par derrière

La représentation graphique des frères poursuivant leur ennemi, et l’assaillant de dos, semble à première vue plus problématique. S’ils ne se font pas face, les enjeux émotionnels semblent atténués ; si tous les personnages sont en mouvement, il n’est pas aisé de trouver la juste distance entre eux de sorte qu’ils ne s’occultent pas les uns les autres, et le bon angle pour les montrer.

C’est pourtant le choix que font l’illustrateur de l’édition Devaux (1798), J. J. Grandville (1838) et Zier (1905), quoique de manière différente. Pour sa vignette, Zier prend le parti de se placer derrière le groupe, sans décor, donnant à voir la mort de la Barbe bleue : son élan est stoppé net dans un ultime soubresaut (fig. 3). Dans l’édition Devaux, l’illustrateur veut tout montrer, depuis l’épouse affaissée au sol jusqu’à la sœur Anne encore juchée en haut de la tour, mais, si sa scène est très conforme à la disposition des lieux, elle révèle peu des sentiments des personnages (fig. 4). La Barbe bleue, qui vient à peine de lâcher l’épouse, a encore le visage tourné vers elle, sans doute pour que le regardeur l’aperçoive un peu, au détriment de la justesse psychologique. Enfin, Grandville trouve une position intermédiaire, en représentant l’exécution de côté, sur le flanc, et en dessinant le fuyard tournant la tête vers ses poursuivants, afin de donner à voir son visage, qui exprime clairement de la peur (fig. 5). Pour justifier ce mouvement, Grandville omet le perron et place le fugitif acculé devant un mur.

Pourtant il est possible de trouver un autre angle qui montre bien une agression par derrière, tout en permettant de voir les corps de face. L’idéal étant de placer le point de vue devant le groupe, sur le côté, les trois personnages se situant plus ou moins de trois quart par rapport au regardeur, comme le font l’illustrateur de l’édition Hachette (1871) et Doré (1861).

Dans l’édition Hachette (fig. 6), l’illustrateur représente ainsi les deux frères attaquant à cheval, l’un de profil, l’autre de trois quart. Ils sont arrivés à vive allure, comme le montre la cape en l’air du mousquetaire. Ce dernier se penche en avant pour porter le coup d’estoc à l’oblique du fait de sa hauteur, et avec vigueur pour parer à l’instabilité de sa posture cavalière. L’autre frère est derrière, l’épée à la main en l’air, comme menaçant et prêt à rétorquer, et comme imité par son cheval qui se cabre, provoquant un nuage de poussière.

Leur posture à cheval, ainsi que le léger cabrage de leur monture, placent les frères en hauteur, en situation dominante, au-dessus de la Barbe bleue. L’étagement des personnages sur deux niveaux permet de les rendre bien visibles tous les trois (même s’il est peu fidèle au texte de les imaginer encore à cheval, car lorsqu’ils « heurt[ent] si fort à la porte » ils ont déjà sans doute mis pied à terre ; quand « ils le poursuivirent de si près », s’ils étaient à cheval ils ne le talonneraient pas mais le rattraperaient rapidement ; et puisqu’« ils lui passent leur épée au travers du corps », cela suppose donc que les deux frères agissent simultanément, ce qui serait chose plus difficile à cheval).

Même si le rapport de force est d’évidence inégal, la scène contribue à souligner l’humiliation et l’impuissance de la Barbe bleue. Éperdu, il chancelle en arrière, sous le coup d’estoc. Bras tendus devant pour tenter de se rééquilibrer, main gauche en avant, ouverte comme pour demander grâce ou pitié, poing droit serré, contracté de douleur, tête rejetée en arrière dans les épaules, comme disloquée, bouche ouverte, c’est la déchéance d’un homme à l’air gredin qui est mise en scène.

Doré (voir fig. 8) parvient également à représenter l’attaque par derrière tout en donnant à voir les corps, de trois quart par rapport au regardeur, en choisissant l’angle adéquat (de côté et avec une légère plongée). Il utilise la même astuce graphique (dix ans avant son confrère de l’édition Hachette), en positionnant les personnages sur deux niveaux, mais sans recourir à une hauteur de monture. S’il donne à voir généreusement les corps, et montre aussi le visage du personnage talonné, curieusement, il dissimule plutôt ceux des frères qu’il aurait pourtant pu exposer facilement. Comment expliquer cela ? Un retour au récit est nécessaire.

Par devant ou par derrière, quelle importance ?

Au fond, quelle importance peut avoir le fait de montrer la scène en représentant les frères tuant la Barbe bleue par derrière, conformément au texte ? Le personnage principal est un criminel multirécidiviste et son châtiment mérité ne nous émeut pas. Alors en quoi les circonstances de sa mort nous intéressent-elles ? Le texte ne laisse pas seulement entendre que les frères le poursuivent par derrière, il indique que le fuyard, se sauvant avant d’avoir pu égorger son épouse, ne représentait donc plus un danger. Autrement dit, les frères ne sont plus en situation de légitime défense, et il s’agit d’un meurtre, a minima. N’auraient-ils donc pas dû seulement le capturer et le remettre aux autorités, pour un procès en bonne et due forme, suivi certainement d’une exécution légale ? Encore faudrait-il pouvoir s’emparer de lui facilement, au besoin par la force. S’il résistait à son arrestation, et qu’au cours de celle-ci il advenait qu’il soit tué, l’agression mortelle serait justifiée, et ses assaillants excusés. C’est d’ailleurs ce que montre l’illustration de l’édition de Langlumé et Peltier de 1840 (fig. 7), prise en flagrant délit de lecture erronée du texte.

Or, le récit met en scène deux frères, là ou un seul aurait sans doute suffit. L’on sait qu’ils sont de condition noble (fils d’une « dame de qualité »), et le texte nous révèle à leur sujet au dernier moment, informations paraissant superflues, qu’ils sont respectivement dragon et mousquetaire. On a donc en présence deux jeunes nobles, militaires d’élite, armés chacun d’une épée, qui poursuivent un homme seul, plus âgé, muni d’un coutelas, et plus rompu aux affaires commerciales qu’au maniement des armes (avec, il est vrai, l’expérience de l’égorgement de femmes apeurées). Ces conditions laissent penser qu’ils ont facilement les moyens de se saisir de lui, et leur acte, à deux contre un, par derrière, sans danger, devient donc indigne des hommes d’honneur qu’ils devraient être. Même si, sous le coup de l’émotion, ils n’étaient animés que d’un esprit de vengeance, ils pourraient saisir la Barbe bleue et lui offrir de se battre en duel à mort, dans un combat plus équilibré, contre l’un d’entre eux, et en lui remettant une épée.

Il apparaît donc que le texte souligne à dessein le rapport de force disproportionné, et insiste sur les circonstances de la mise à mort : « les deux frères le poursuivirent de si près, qu’ils l’attrapèrent avant [même] qu’il pût gagner le perron6 : Ils [tous les deux ensemble] lui passèrent leur épée au travers du corps. » Ainsi, le récit de Perrault, loin de tout manichéisme, indépendamment du sort funeste de l’assassin que personne ne regrette, interroge fortement le comportement de la fratrie (qui, dans l’épilogue, profitera opportunément des richesses de leur victime). Ce meurtre serait-il un crime ?

Au contraire de la composition de Langlumé et Peltier dédouanant les frères, certains des illustrateurs ont pu manifester l’indignité des frères en jouant sur deux paramètres : l’acte de transpercer leur adversaire, effectué conjointement ou non ; et la détention ou non du coutelas par celui-ci à cet instant précis. Ainsi quatre des illustrations de notre corpus représentent un degré d’indignité élevé des frères : celle d’Hadamard où, quoiqu’en face à face, un des frères achève la Barbe bleue qui a pourtant lâché son coutelas depuis longtemps ; celles de l’édition Devaux, de Grandville et de Zier combinent les deux paramètres en représentant une mise à mort d’un homme désarmé, et par les deux frères en même temps.

Une estocade dévoyée selon Doré

Doré, quant à lui, illustre l’exécution par derrière et met en scène le comportement indigne des frères d’une manière particulièrement frappante.

La Barbe bleue et ses deux beaux-frères sont au centre de la composition, en pleine lumière, et concentrent l’attention sur eux : dans un cadrage en plan moyen, ils sont dessinés avec une grande netteté, tandis qu’autour le décor grisé n’est pas distinct, comme flouté7. On voit également en arrière-plan sur le côté, légèrement esquissée, l’épouse évanouie contre le socle d’une colonne de l’entrée de la demeure (mais pas la sœur Anne dans la tour contrairement à d’autres illustrations, comme celles d’Hadamard ou de Désandré).

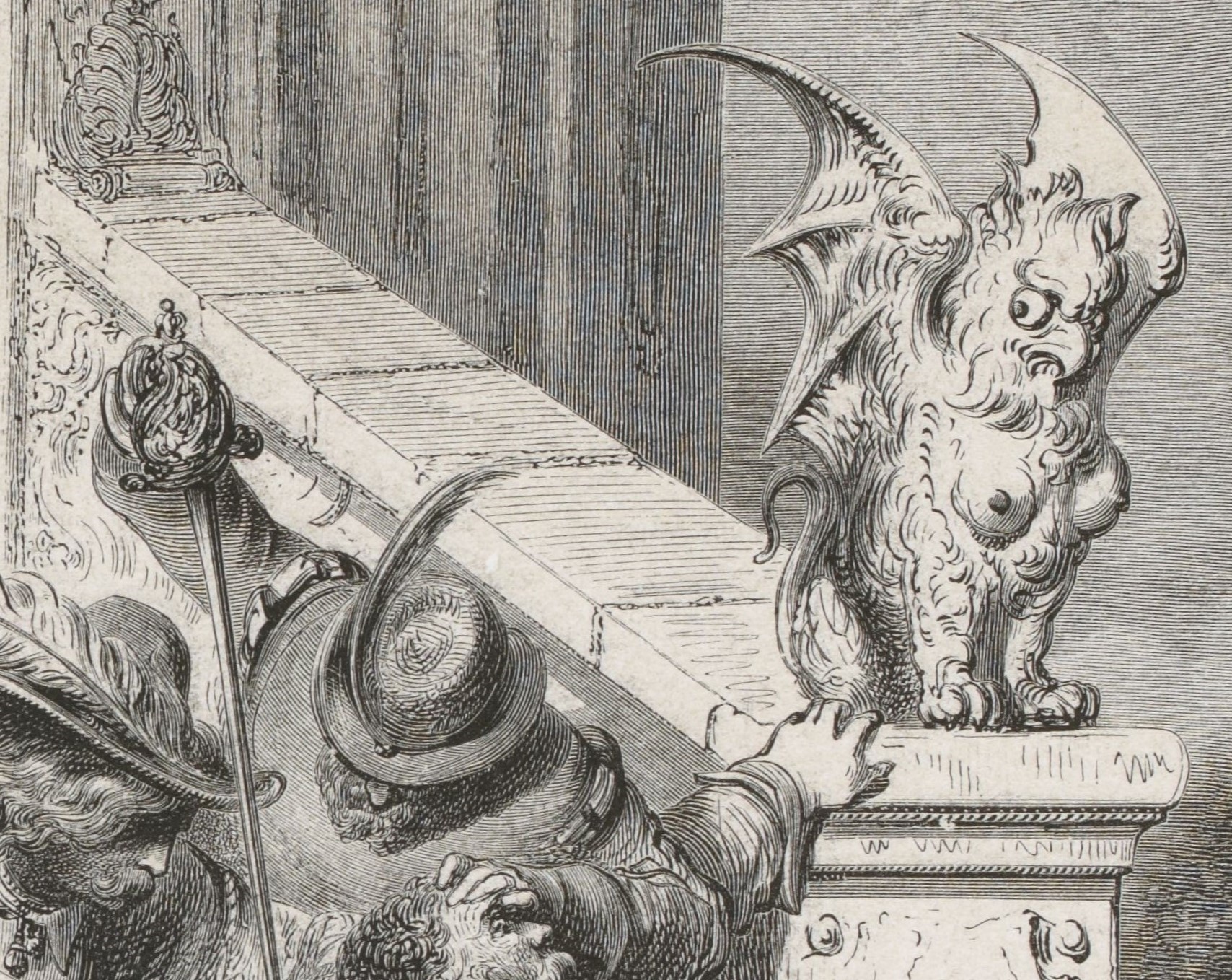

La scène se situe sur le perron bordé d’une balustrade pleine. Sa représentation sacrifie aux règles de l’architecture sur plusieurs points : la balustrade n’est pas dans l’axe du palier, elle est inclinée au lieu d’être horizontale, particulièrement haute (elle cache curieusement la vue), et son extrémité, sculptée d’un bas-relief, est tournée vers le regardeur (à titre de comparaison, Doré a représenté ailleurs un escalier avec ses balustrades de manière conforme à la réalité, voir fig. 9). Elle semble devoir servir à fournir un fond uni pour encadrer la scène, et soutenir la tête de départ de rampe, une sorte de sphinge.

Doré est l’illustrateur qui montre la plus grande proximité des trois hommes. Il souligne ainsi que les frères « le poursuivirent de si près » et l’ont complètement rattrapé. Le mousquetaire est derrière le mari, et le dragon contre lui sur le côté, chacun le maintient d’une main et de l’autre lui porte un coup d’épée. Doré semble avoir choisi de les placer en haut du perron pour renforcer le mouvement oblique des épées, et celui du groupe dans la direction des marches descendantes, transigeant en cela par rapport au texte (qui, rappelons-le, indique une fuite vers l’intérieur du bâtiment). Il donne ainsi l’impression que le mousquetaire, dont la cape s’envole et le corps est incliné presque parallèlement à celui de la Barbe bleue, fond sur ce dernier, et va s’abattre de tout son poids. D’ailleurs, il apparaît que Doré est le seul illustrateur du corpus à dessiner des frères d’une même corpulence que l’homme d’âge mûr (ce qui accentue leur puissance physique).

Le dragon, tout en positionnant sa cuisse sous le torse bombé de la Barbe bleue, lui empoigne le front (jusqu’à l’arcade sourcilière, au point d’exorbiter son œil), l’obligeant à fléchir la tête en arrière, comme pour lui briser la nuque. Tête renversée, bouche ouverte, suffoquant, genou presqu’à terre, le mari ploie, à la merci des frères (fig. 10).

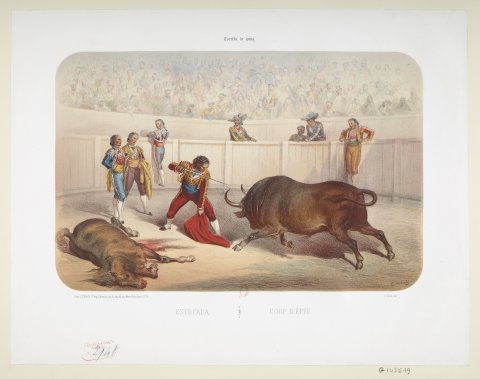

Celui-ci paraît traité et maintenu comme une bête par les frères, qui lui plantent conjointement leur épée dans le dos. Le geste du dragon rappelle celui du matador plantant une banderille et celui du mousquetaire suggère l’estocade qui achève le taureau. Doré évoque la dramaturgie et la bestialité d’une corrida (qu’il connaît bien par ses voyages et pour en avoir dessiné une série de lithographies8, voir fig. 11), mais dévoyée ici car il ne s’agit pas d’un acte de bravoure, accompli de face. Hormis la représentation d’une mise en scène esthétique, la posture chorégraphiée des corps vient souligner à quel point les frères sont maîtres de la situation.

Le dragon a la tête baissée, si bien qu’on ne voit pas son visage. Serait-il concentré pour chercher à viser un organe vital ? Le visage de profil du mousquetaire est aussi peu visible, car en partie caché par sa longue chevelure et sa moustache, et ses yeux, non dessinés, sont dans l’ombre, comme estompés dans celle de son chapeau. La Barbe bleue tente en vain de se défendre avec son coutelas levé, tendant le bras en arrière. Déséquilibré, et immobilisé, il ne peut que se retenir à la rampe de la balustrade de son autre main. Certes Doré ne cherche pas à nous émouvoir en faveur du fugitif, mais en montrant l’acharnement implacable et bestial des frères, il met en exergue leur comportement indigne dans le récit.

Pour appuyer sa lecture perspicace du récit et guider la compréhension du regardeur, Doré prête un regard vivant à la sculpture, dessinée de traits nets et dans la lumière comme les personnages centraux (fig. 12). L’animal chimérique, placé dans le prolongement de la diagonale formée par la posture de la Barbe bleue, semble s’animer pour donner un point de vue réprobateur sur la scène, et plus précisément sur les frères, car il jette un regard noir sur le côté, dans leur direction, et non vers le bas9. Au fond, Doré nous révèle les dessous criminels de l’exécution de la Barbe bleue.

Conclusion

Le dénouement du conte La Barbe bleue, par la mise à mort du protagoniste, a fait l’objet de nombreuses illustrations contradictoires dans leurs compositions. Il est vrai que le récit comporte certaines ambiguïtés dans le déroulement de la scène. Certains ont ainsi choisi de représenter les frères confrontant la Barbe bleue en face à face, pour mieux donner à voir l’esprit vengeur des uns et la frayeur nouvelle de leur ennemi. D’autres illustrateurs sont restés plus conformes au texte en montrant une poursuite et la fin pitoyable du personnage, quitte à peu montrer d’expressivité. Gustave Doré se distingue avec sa proposition. Non seulement il parvient à composer une exécution de dos qui donne à voir les attitudes des trois personnages, mais surtout, en montrant une maîtrise totale de la situation par les poursuivants, il donne une interprétation fine de l’ambivalence du récit quant aux événements qui se déroulent sous nos yeux.

Notes

Voir Pierre-Emmanuel Moog, « La Barbe bleue, sis Faubourg Saint-Germain », La Grande Oreille, n°79, 2019, p. 40.

Le verbe se sauver en français classique ne signifiait pas seulement s’échapper, s’enfuir, mais aussi « aller dans un lieu pour y chercher un asile, s’y réfugier » (Dictionnaire de l’Académie, 1694), sens qui a fini par disparaître.

Et aussi de l’évolution sémantique du vocabulaire (voir note ci-dessus), qui ajoute à la confusion.

Perrault, Charles, Les contes de Perrault, illustrés par R. de La Nézière, Tours, A. Mame et fils, 1921, n. p.

Perrault, Charles, Contes de Perrault, illustrés par Emmanuel Cocard, Villeurbanne, Société d’édition, façonnage et impression, Collection de Tobby l’éléphant, 1945, n. p.

Si le fugitif avait atteint le palier en haut du perron, un pas de plus et il pénétrait dans la maison, poussait la porte et fermait le verrou : les frères auraient été justifiés de l’achever ; mais en bas du perron, ils ont suffisamment de marge pour s’emparer de lui.

Doré exploite les possibilités graphiques de la gravure de teinte, qui offre des camaïeux de nuances de gris. Voir Ghislaine Chagrot et Pierre-Emmanuel Moog, « Gustave Doré et les Contes de Perrault : du dessin au livre illustré », Nouvelles de l’Estampe, 2022, 268.

Les lithographies réalisées par Doré après les premiers spectacles tauromachiques auxquels il assiste sont réunies dans La corrida de toros en 1861.

L’animal est une sorte d’admoniteur, personnage dans l’image qui joue le rôle d’un narrateur distinct, théorisé dès le fameux traité de peinture De Pictura (1435) de Leon Alberti.

Illustrer les contes de Perrault

3|2024 - sous la direction de Olivier Leplatre

Illustrer les contes de Perrault

Illustration

Temporalité et spatialité dans les illustrations des « Fées »

Les métamorphoses plastiques de la féerie

Illustrations gothiques des contes de Perrault par Marillier pour Le Cabinet des fées

De face ou de dos, les enjeux de l’illustration de la mise à mort de la Barbe bleue

Les objets dans les Contes de Perrault et dans les illustrations de Gustave Doré

Décoration

« The Tangle of World’s Wrong and Right » : la saturation comme stratégie d’effacement

Illustrer, décorer : un grand décor pour un grand récit

Récits graphiques, albums

La « pensée visuelle et spatiale » au service de quatre contes de Perrault

« Le Petit Chaperon rouge » en noir-blanc-rouge dans l’album contemporain pour la jeunesse

Images des Contes de Perrault dans les albums jeunesse