Les tableaux sont gracieusement autorisés à être reproduits par « The Faringdon Collection Trust, Buscot Park, Oxfordshire »

Annihilating all that’s made

To a green thought in a green shade

(Andrew Marvell, « The Garden », 1681)L’homme ne saisit pas, mais est saisi

(Ginevra Bompiani, Préface d’Airs, Eaux, Lieux par Hippocrate, 1996)

Introduction : La nature a horreur du vide

En France et en Grande-Bretagne, le XIXe siècle fit montre d’un engouement particulier pour l’illustration des Contes de Charles Perrault, libérant un imaginaire qui, non content d’éclore et de se donner à voir par le biais de formats nouveaux, s’autorisa à explorer les territoires invisibles et parfois troublants de la psyché, invités par la subtile plume de Perrault à se déployer sous diverses formes visuelles et (inter)textuelles. Étudier ces formats, comparer les différences d’interprétation qu’ils peuvent induire, c’est « faire circuler l’intelligence, la sensibilité, les potentiels de création et de pensée » pour reprendre les mots de Stéphane Sauzedde1, et c’est surtout comprendre comment l’expérience esthétique fonctionne de manière continue par-delà les siècles. Elle ne s’arrête jamais pour certaines œuvres, comme c’est le cas pour « La Belle au bois dormant » de Perrault, qui continue à susciter nombre de représentations et d’interprétations. Nous verrons que l’interpénétration de schèmes générés par le conte en souligne la nature essentiellement plastique, sans doute même « ésemplastique » si l’on veut emprunter le néologisme de Samuel Taylor Coleridge, qui voyait dans cette épithète (hapax legomenon) le caractère métaphysique de l’imagination, qu’il entendait au sens nouveau de « pouvoir » et non plus seulement de « faculté2 ». Puissance de vérité, capable de faire jaillir la forme nouvelle et l’essence poétique, l’imagination se voit investie du même pouvoir que la raison. L’intellect modélise le réel grâce à des images, des visions, et des sensations révélatrices ; l’essence du poétique est née, qui fusionne avec la fiction créatrice pour Coleridge.

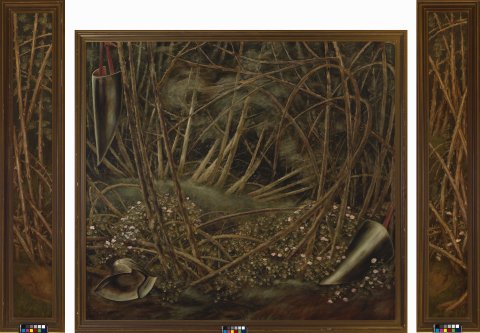

Nous proposerons ici une réflexion sur l’intermédialité à l’œuvre à travers les siècles entre le conte de « La Belle au bois dormant » (1696, Le Mercure Galant) et l’illustration qu’en effectua le peintre préraphaélite Edward Burne-Jones, qui commit une série de tableaux de taille monumentale connue sous le nom de The Legend of the Briar Rose (parfois nommée The Briar Rose Cycle ou The Briar Rose Series) toujours visible in situ à Buscot Park en Grande-Bretagne (Oxfordshire). Ce cycle magistral, acheté par Lord Farington en 1890 et achevé par le peintre en 1888, relève à la fois des disciplines de la peinture et des arts décoratifs, et clôture une série de divers travaux inspirés de « La Belle au bois dormant » que Burne-Jones avait entrepris depuis 1840. Ces travaux prennent leur source dans la confection de neufs ensembles de carreaux en céramique intitulés Sleeping Beauty (conservés au Victoria & Albert Museum de Londres). Le conte avait été célébré outre-Manche par le poète Lauréat Tennyson dans « The Sleeping Beauty » (1830), puis « The Day-Dream » (1842), et ces poèmes influencèrent l’imaginaire de Burne-Jones3 qui, même s’il choisit de faire figurer quatre quatrains de son ami William Morris en bas du cadre des tableaux de Buscot House, repose en grande partie sur la connaissance antérieure du conte par le spectateur.

La représentation de la végétalisation à l’œuvre dans le conte retiendra ici notre attention, car l’excès de végétation et sa multiplication irréductible expriment paradoxalement une disparition, un évanouissement qui est celui du sensible. Dans un contexte de lecture du fait visuel souvent obsédé par des dispositifs voués au « dévoiler », nous chercherons à examiner un geste esthétique plus singulier, qui est celui qui oblitère, qui efface, qui soustrait au regard. Il est question au sein de ces œuvres d’un recouvrement que l’on ne peut percer, d’un enchevêtrement, d’une accumulation qui paradoxalement désigne un évanouissement, celui de l’abstraction du monde qu’exige le fait de rêver, en l’occurrence pendant cent années dans le texte qui nous occupe.

Ainsi, les ronces effacent le monde extérieur en même temps qu’elles tissent la représentation d’un monde intérieur caché, et dans un même mouvement leur présence maintient le contexte narratif, figurant le passage du temps, en écho parfait avec le sort jeté par les fées de Perrault, et avec les préceptes esthétiques de John Ruskin sur l’architecture végétale4. L’oubli et le songe sont savamment symbolisés, et Burne-Jones théâtralise cette plongée onirique dans l’inconnu en superposant des textures incongrues (métaux, tissus, végétaux, minéraux, dermes) qui forment toile sur la toile (Fig. 1 à 8). Cette esthétique de la saturation repose sur une pensée de l’incorporation, voire de l’incarcération qui se manifeste à la fois sur la toile, au sein de l’espace architectural de Buscot, mais également dans le choix du texte retenu et retravaillé par William Morris. Le poème de Morris fait l’ellipse de la quasi-totalité de la diégèse du conte de Perrault, mais réussit pourtant à la faire demeurer bien présente à l’esprit du lecteur-spectateur. Le texte de Perrault n’est pas cité par Morris, mais il est rendu omniprésent par le biais d’échos symboliques visuels et structuraux créés par Edward Burne-Jones.

En une quarantaine d’années, Edward Burne-Jones s’éloigna considérablement de la version qu’il avait d’abord dessinée en vue d’être reproduite sur des carreaux de céramique5, que l’on pourrait décrire comme plus « fidèle » à la narration (c’est-à-dire que la trame narrative du conte est visible, scindée en événements distincts), pour se diriger in fine vers une illustration qui condense une vision onirique, symbolique, plus abstraite et personnelle. Burne-Jones, après avoir passé plus de la moitié de sa vie à donner jour à sa propre vision du conte, semble être fasciné par l’évanouissement du monde que le texte de Perrault met en scène, et qui trouve son origine dans la malédiction ordonnée par les fées. Ce monde qui se soustrait et se dérobe à la vue s’annonce comme l’objet paradoxal d’une série de toiles dont le format est particulièrement imposant (Fig. 1 à 4), et dont on sait que la réalisation obséda le peintre. Nous nous interrogerons ici sur les aspects du récit que la série met en valeur, et sur la manière dont elle les cadre ou les recadre littéralement afin d’en proposer une lecture particulière dans l’histoire de l’illustration du conte de Perrault. Sur quelles scènes, sur quels détails, sur quels signes ces toiles fondent-elles leur transposition fictionnelle ? Qu’est-ce que cette transposition nous raconte quant aux fonctionnements entrecroisés du visuel et du verbal, eux-mêmes entrelacés entre des réécritures et des échos multimodaux espacés de plusieurs siècles ? Comme dans le conte de Perrault, l’entrelacs est ici le motif privilégié par Burne-Jones, de même qu’il se situe au cœur de la culture préraphaélite6.

Suspendre

Burne-Jones était fasciné par la tapisserie médiévale (c’est lui qui originellement persuada William Morris de s’y consacrer), et l’influence de la tradition textile se ressent constamment dans son œuvre. Les quatre tableaux se conforment au format et à certains des codes visuels de la tapisserie depuis le Moyen-Âge jusqu’au XVIIIe siècle7, créant une correspondance subtile entre ce que le tableau n’est pas (une tapisserie) et ce qu’il pourtant émule ou imite. L’ambiguïté naît ici d’un subtil décalage entre la surface de la toile (soumise à une précision de détail et à une intensité colorimétrique habituellement réservée à la peinture) et le sujet de la composition. Le choix des tons froids (vert/bleu/gris) qui dominent la composition, l’envahissement de l’espace par la végétation, ainsi que la sérialisation et le grand format des toiles pointent vers la tapisserie, cependant que le sujet de la représentation est tourné vers l’intérieur de la psyché humaine, les mystères de l’âme et ce qui est caché, obfusqué, ce qui est une préoccupation plus moderne. The Legend of the Briar Rose est un objet singulier en tant qu’il questionne également les catégories disciplinaires habituelles : nous sommes à mi-chemin entre les Beaux-Arts et les arts décoratifs, entre l’Académie et les arts graphiques, distinction que les Préraphaélites contestent et battent en brèche au sein du mouvement Arts and Crafts victorien. La série de tableaux est également ambiguë car elle semble amplifier visuellement et à l’excès ce qui justement échappe au narratif, pour dépeindre de façon paradoxale le royaume de l’invisible et la langueur fantasmatique qui s’empare des humains ensorcelés. Comment figurer l’absence de la conscience, et le retrait de l’esprit du monde sensible ? De la même façon que chez Perrault l’arrêt de mort initial de la Princesse est atténué en un sommeil de cent ans (une absence de cent ans), la représentation de Burne-Jones choisit comme point focal une aporie : figurer l’absence, le non-figurable, à savoir regarder ce que l’on ne peut voir, et ce qui ne peut de facto être expérimenté par les spectateurs – le retrait du monde des corps endormis puis recouverts de ronces, le sommeil et la suspension du monde qu’il induit. Il s’agit sous la profusion remarquable des cadres (quatorze toiles en tout à Buscot, sans compter toutes les autres toiles qui sont des copies quasi-similaires que Burne-Jones réalise avec de menues différences) et sous une graphie placée sous le signe de la saturation de la surface esthétique, de figurer précisément son contraire, c’est-à-dire l’absence, l’effacement, l’évanouissement, la soustraction au monde. Sous la profusion hypnotique du détail, le mystère et l’absence se dessinent, coupant le souffle du spectateur qui se retrouve lui aussi littéralement emprisonné dans un carré de ronces, comme la Belle de Perrault.

Suspendre l’incrédulité et favoriser l’ambiguïté

Chez Perrault comme chez Burne-Jones, nous nous plaçons bien sous le signe de la fiction, résumée par Samuel Taylor Coleridge en sa célèbre formule willing suspension of disbelief, qui peut être traduit comme « une suspension volontaire de l’incrédulité8 » ; ce détachement assumé du réel est la condition première de l’expérience esthétique. Nous sommes prêts à croire, nous voulons croire, et nous voulons aussi voir. Comment croire à ce que l’on ne peut voir, comment voir ce que l’on peut à peine croire ? Perrault et Burne-Jones s’unissent dans la mission commune de produire une fiction qui laissera une trace, gage de véracité d’une expérience. La postérité de cette trace semble-t-il a outrepassé les espérances des deux artistes, sans doute parce que justement l’intermédialité à l’œuvre au fil des siècles a contribué à l’ancrer dans un imaginaire polymorphe, et d’autant plus fort qu’il repose sur des archétypes culturels relevant de différents domaines ayant trait au figural et à ses modulations, aussi bien linguistiques que plastiques.

Un premier point concernant la réception et l’expérience commune à la lecture du conte de Perrault et au déchiffrement de la peinture de Burne-Jones consiste donc à acter qu’aucune des deux œuvres ne se situe dans le domaine de la vraisemblance ou de ce que l’on a pu nommer « vérisimilitude » à la suite de certains théoriciens. Ernst Kris souligne que « l’illusion esthétique exige [...] un détachement des fonctions de la raison pratique9 ». Lorsque la distance entre spectateur et œuvre est minimale, le spectateur s’identifie de trop près aux personnages, et aura une réponse pragmatique : l’attention se concentrera sur la trame narrative immédiate (« ce qui va se passer »). Lorsque la distance est maximale, la réception devient selon Kris « intellectuelle » : l’expérience sera passive, il n’y aura pas d’effort d’interprétation, et pas d’investissement émotionnel. Ces modèles de réponse esthétique supposent que rien n’est fixe ou inaltérable, et Kris, à la suite de William Empson et de I. A. Richards, souligne que l’intensité du langage poétique et celle de la réponse esthétique reposent essentiellement sur l’ambiguïté. William Empson dans la première édition de Seven Types of Ambiguity (1930) définit l’ambiguïté comme « toute conséquence du langage qui ajoute certaines nuances, aussi légères soient-elles, à l’énoncé direct de la prose10 » ; il choisit de spécifier dans l’édition révisée que par ambiguïté il désigne « toute nuance langagière, même minime, qui laisse place à différentes réactions à une même occurrence de langage11 ».

La première constatation qui s’impose est que l’ambiguïté (principalement de types complémentaire et conjonctif ici selon la typologie d’Empson12) est favorisée, voire spécifiquement recherchée par Perrault et par Burne-Jones (également par Tennyson et Morris, dont les poèmes sont bien connus du lectorat anglais de l’époque, et influencent nécessairement sa réception par le public britannique). Les frères Grimm, eux, expurgent leur version Dornroeschen (Rose des Bois, 181213) de toute ambiguïté, en même temps qu’ils amputent le conte initial de sa seconde moitié, ce qui enlève à leur texte toute subtilité, et ce qui fait que le fonctionnement poétique de l’œuvre au sens large est anéanti. Si les œuvres de Perrault et de Burne-Jones sont assurément plus poétiques (et donc canoniques), c’est parce que l’ambiguïté qu’elles prennent grand soin de déployer est un des facteurs de survie artistique des œuvres. L’ambiguïté crée le puzzle, c’est-à-dire en anglais ce qui est enchevêtré, et ce qui intrigue, ce qui pose question (to puzzle, intriguer, confondre les sens et l’esprit). C’est ce type de puzzlement dont se régale la maniera italienne également à la Renaissance, qui fascine et qui entraîne vers l’occulte, vers le monde onirique (l’objet de Burne-Jones ici). Plus l’ambiguïté est forte, plus elle invite à une gamme étendue d’interprétations ; l’œuvre pourra ainsi être appréciée au travers de toutes les modifications temporelles en termes de valeur et d’intérêt culturels14. Dès le titre du conte de Perrault, nous sommes plongés dans l’ambiguïté, à la fois thématique et formelle. Le flottement syntaxique de ce titre fut souvent souligné par la critique (est-ce le bois qui est dormant, ou est-ce la Princesse qui dort au bois ?) ; mais le flottement des choses s’avère également narratif, reposant sur la vraisemblable nature ogresse du Prince, habilement suggérée par l’auteur.

La Belle Endormie ou le spectacle de l’interdit

Le thème de la Belle endormie est devenu un stéréotype iconotextuel qui remonte à Properce et à l’Élégie à Cynthia15, et comme l’ont rappelé nombre d’études critiques16, ses avatars mettent en scène des éléments récurrents au fil du temps (la couche, les objets magiques, la lascivité, l’acte spéculaire et voyeuriste, etc.) Le conte de Perrault reprend ces éléments (« Le jeune Prince [...] vit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu’il eut jamais vu17. »), qui sont visibles sur The Legend of The Briar Rose également (Fig. 4). Cependant, plusieurs nuances viennent enrichir la représentation, de la même manière que Perrault enrichit le conte de savantes finesses qui ne se révèlent au lecteur que lors d’une lecture particulièrement attentive. Le conte, loin de constituer uniquement une énième variation sur l’amour, est en effet un conte sur le cannibalisme. C’est cet aspect occulte que choisissent d’éluder les frères Grimm en émondant la seconde partie du conte. Comme le montre François Rigolot, Perrault instille en effet un savant doute concernant l’identité du Prince, remarquant discrètement que sa mère est ogresse, et que par les liens du sang il pourrait bien l’être aussi18. Le fait que ce Prince est bien Ogre est confirmé par le fait qu’il a le pouvoir de faire s’écarter le bois qui enserre le château de la Princesse. Le Prince, comme l’Ogre, est un « perceforest19 », et possède « seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois20 ». Au début du conte le lecteur n’y prête guère attention, mais au fur et à mesure que la narration se déroule, il comprend que ce Prince pourrait avoir de qui tenir de par sa mère. Pourquoi en effet la protège-t-il, pourquoi tait-il à son propre père son mariage heureux, pourquoi presse-t-il la Princesse de manger en rappelant que « la viande [est] servie21 », pourquoi le conte se clôt-il sur une phrase-miroir de la première rappelant l’ire indicible qui semble caractériser cette drôle de famille : « le Roi ne laissa pas d’en être fâché : elle était sa mère ; mais il s’en consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants.22 » ? Le doute plane : le Prince-Roi se console-t-il en dévorant femme et enfants à la place de sa mère ? On ne peut le dire avec certitude (mais on ne peut l’infirmer), et il est tout de même fort remarquable que Perrault au tout début du conte mît l’accent sur ce que l’on ne peut dire, pour des raisons diverses : « Il était une fois un Roi et une Reine, qui étaient si fâchés de n’avoir point d’enfants, si fâchés qu’on ne saurait dire23. » ; « [...] car il y a apparence (l’Histoire n’en dit pourtant rien)24. » De même, le Prince est cachottier, et il sait bien que toute vérité n’est pas bonne à dire : « Le Prince aida la Princesse à se lever ; elle était tout habillée et fort magnifiquement ; mais il se garda bien de lui dire qu’elle était habillée comme sa mère-grand, et qu’elle avait un collet monté25. » Ces non-dits ont pour effet de nous faire songer qu’un second niveau de lecture pourrait bien être à l’œuvre, et que ce Prince pourrait bien être autre chose que ce qu’il prétend être.

Qu’y a-t-il d’autre dans ce conte qu’on ne saurait dire ? Des histoires de cannibalisme royal, tabou ineffable. Perrault choisit de modifier ses sources littéraires en supprimant le viol de la Princesse endormie jusqu’à faire de son Prince un admirateur transi et quelque peu sot (« ses discours furent mal rangés, ils en plurent davantage ; peu d’éloquence, beaucoup d’amour26. »). Sot, ou… troublé par la chair fraîche. La double lecture pourrait ici signifier que le Prince, de race ogre de par sa mère, n’a que faire de paroles inutiles, et n’est pas homme à composer des discours. La Princesse elle-même est devenue sous la plume de Perrault un être éthéré (un « Ange »), conforme au stéréotype pictural de la beauté féminine de la Renaissance (« son évanouissement n’avait pas ôté les couleurs vives de son teint : ses joues étaient incarnates, et ses lèvres comme du corail27 ») ; un être si éthéré qu’il s’évanouit au fil des pages. Wittgenstein dans son Tractatus nous dit bien que « ce dont on ne peut parler, il faut le taire28 » ; or, Perrault ne tait rien vraiment, car il sous-entend beaucoup. L’ambiguïté ouvre la brèche poétique, et signifie la possibilité de l’interdit, la transgression innommable mais ô combien subversive et délicieuse (il n’y aurait donc pas que les ogres qui fussent cannibales, mais aussi les familles princières).

Pénétrer l’écheveau : « The Tangle of World’s Wrong and Right »

Le possible scandale qui se fait jour dans le texte de Perrault (notons d’ailleurs que les deux enfants princiers se nomment Aurore et Jour, suggérant une promesse de lumière, voire une révélation) est atténué, voire déconstruit par la symbolique sauvage de la forêt, espace qui s’oppose à la jeune fille en fleur métaphorisée de la tradition courtoise, dont les déclinaisons se déploient au fil des versions et traductions européennes (rose, églantine, bruyère rose, rose musquée, bois de rose désignent la rosa rubiginosa). Chez Perrault, on ne « fleurete » point », car on n’a plus le temps après cette centaine d’année perdue à dormir : aucun jardin n’est mentionné, aucun hortus conclusus ne vient servir de fond à la déclaration d’amour civilisée dans le temps long. Au contraire, les discours du Prince sont « mal rangés », le mariage est expédié, la Princesse ayant déjà assez attendu (« Est-ce vous, mon Prince ? lui dit-elle, vous vous êtes bien fait attendre29. ») Le Paradis Terrestre, autre paradigme du jardin médiéval qui modélise une construction organisée et rationnelle du monde, est supplanté par son double maléfique, aussi « mal rangée » que les discours du Prince : la forêt, désignée par Perrault comme « un bois ».

Pousser les murs de verdure

Ce bois qui jaillit subrepticement est le négatif du jardin, mais il est néanmoins clos (« Il crût dans un quart d’heure tout autour du parc une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d’épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n’y aurait pu passer30 »). Pascale Bourgain rappelle que la clôture est la première marque de la civilisation aux temps médiévaux : l’espace est délimité, et on est soit dedans soit dehors. Dedans naît la sensation de l’intériorité, espace choisi qui entretient le sentiment d’une situation privilégiée, d’un choix d’événements, fruits d’une volonté d’agencement :

Ce jardin d’Eden, distingué du reste de la création pour son agrément, n’apparaît comme clos que lorsque l’homme en est expulsé et que l’entrée lui en est interdite. [...] Le thème du jardin clos va conforter pendant des siècles la réflexion de tous les reclus, par choix (moines et moniales) ou de fait (les femmes), la clôture protectrice étant une métaphore de la chasteté de l’âme et du corps31.

Chez Perrault, la forêt sauvage se trouve paradoxalement close, alors qu’habituellement, c’est son ouverture à tous les dangers qui lui donne son caractère périlleux. Tout comme le jardin, c’est une enclave hors du temps, celle précisément que décrit Alain de Lille sous le terme de « demeure de nature » désignant l’hortus conclusus :

Il est un lieu, séparé de nos climats par une longue distance, et qui rit de tous les ferments des lieux qui nous sont connus : cet endroit peut, à lui seul, tout ce que peuvent les autres endroits du monde. En ce seul lieu s’accomplit au mieux ce qui se fait moins bien ailleurs. [...] Là, la terre, se couvrant du tendre duvet des fleurs, étoilée de tous ses astres, éclatante de la pourpre des roses, cherche à peindre un ciel nouveau. On n’y voit pas la grâce de la fleur naissante expirer, confondant l’éclosion et la mort ; on n’y voit pas la rose, fillette au matin, se faire le soir vieille femme et dépérir : elle y jouit toujours du même aspect, et reste toujours jeune par le bienfait d’un éternel printemps. Cette fleur, l’hiver ne la brûle pas, l’été ne la dessèche pas. [...] Tout ce qui peut repaître les yeux, enivrer les oreilles, séduire le goût, allécher les narines, caresser le toucher, ce lieu exceptionnel le contient32.

C’est précisément ici que se trouve le point de bascule entre Perrault et Burne-Jones : à l’enclosure sauvage hermétique de Perrault, le peintre préraphaélite attribue l’ouverture plaisante aux sens que le Moyen-Âge attribue… au jardin. La forêt des fées médiévales, demeure des créatures qui vivent dans le Monde de l’Au-delà, se mue sous le regard de Burne-Jones en un endroit suspendu, à mi-chemin entre le jardin d’amour et le bois mystérieux (Fig. 2, 3, 4, 6). On n’est plus dans le repaire des ogres chez Burne-Jones mais dans un monde en miroir où les règles du temps ont changé. Le mur de ronces du texte de Perrault se trouve transposé dans l’œuvre de Burne-Jones sous la forme d’un églantier luxuriant qui, non content d’empêcher de prendre recul visuel (Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 8), décide en outre de cannibaliser tout l’espace du tableau (Fig. 1 à 4). L’arbre protéiforme, qui ne fait pas partie du canon arboricole usuel, est d’habitude plutôt relégué aux marges, s’il est représenté ; ici, il prend une place inhabituelle, et devient à la fois motif (au sens de motif répété en arts décoratifs) et objet du tableau tout entier. Le végétal excède la place qui lui est normalement dévolue pour envahir tout l’espace de la série (Fig. 1 à 8). On sait que Burne-Jones se préoccupait beaucoup de la vraisemblance de son églantier, car sa femme Georgiana dans ses mémoires retranscrit la requête du peintre à Lady Leighton :

I wonder if in your land there grow stems of wild-rose such as I have to paint in my four pictures of the Sleeping Palace – and if deep in some tangle there is a hoary, aged monarch of the tangle, thick as a wrist and with long, horrible spikes on it – and if three or four feet of such an one might be carved out for me by a “feller” and sent to me, that I may have evidence before my enemies that my thorns are not too big, and may also get courage to myself in painting them as big as ever I like. Is it asking anything that would be troublesome ? If so, forget and forgive ; but it might be possible, and a few feet of it in length with its aged spikes would be very useful just now. Three feet would be enough. I think I must have made my thorns too big, and yet, and yet – if it were only possible: it is an unbelieving generation, and its faithlessness infects the believer. Such an hoary old creature might lurk under the leaves whose aspect would be terrible33.

Je me demande si dans votre pays poussent des branches d’églantier telles que je dois les représenter dans les quatre tableaux destinés au Palais du Sommeil – et si, au fin fond d’une épaisse haie ne se trouverait pas une branche aussi grosse qu’un poignet, la plus vieille et la plus piquante possible, hérissée de longues et horribles épines… Si une telle chose peut se trouver, est-ce que qu’un bûcheron ou quelqu’un de la campagne ne pourrait pas m’en couper trois ou quatre pieds afin que les branches puissent m’être envoyées ? Ainsi, j’aurais la preuve que mes épines ne sont pas trop grosses, si jamais mes ennemis s’avisent de m’en faire le reproche ; cela m’encouragerait également à ne pas avoir peur de les faire aussi grosses que je le voudrais. Est-ce que ce n’est pas trop vous demander ? Si c’est le cas, alors oubliez cela, et pardonnez ma requête ; mais si jamais cela était possible, alors quelques branches du plus vieil églantier que vous trouverez me seraient réellement très utiles. Trois pieds suffiraient. Je pense que j’ai peut-être surdimensionné mes épines, et pourtant, et pourtant… Je crois bien avoir vu juste. Face à une nouvelle génération incrédule, la foi du croyant est atteinte. Des branches aussi monstrueuses pourraient fort bien se trouver cachées sous de grandes feuilles […].

Lady Leighton s’exécute, et une semaine plus tard, Edward Burne-Jones la remercie chaleureusement : « The briars have come and are all my soul lusted for – how shall I thank you enough ? The thick one is a superb one, of infinite use. Indeed I began early this morning and shall for many days reconsider my ways, amending the old work everywhere. » « Les branches sont bien arrivées, et je n’aurais pas rêvé mieux ! Comment puis-je vous remercier? La plus épaisse est vraiment superbe, et m’est tellement précieuse. Je me suis mis à l’ouvrage tôt ce matin, et je vais rectifier tout ceci dans les prochains jours, en reprenant mes dessins ». Ses épines étaient trop grosses, de même que les troncs, et il déclare qu’à présent son « honneur sera sauf, ainsi que celui de la Belle au bois dormant, qui est bien plus important34 ».

L’églantier est en effet le premier sujet du tableau si on prend en compte l’espace physique constant qui lui est alloué. L’arbre cannibalise la surface de la toile, tout comme les bois et le Prince cannibalisaient le conte de Perrault - ce n’est pas par hasard que l’on joue du hautbois au mariage par exemple… Le bois est partout, et c’est le second point focal après la Belle et son Prince. On voit parfaitement que les ronces envahissent l’espace de la toile des marges au centre, et qu’elles forment écran - littéral et symbolique. De manière remarquable, Burne-Jones supprime l’effet perspectival à la manière des millefleurs du Moyen-Âge : le vocable anglais utilise l’expression vanishing point, et précisément ici le point de fuite s’évanouit, disparaît, fuit littéralement derrière divers écrans de matières entrelacées (bois, toile, métal toujours en contact avec le végétal). Le point de fuite propre à la perspective est à la fois le moyen et la fin, en quelque sorte : l’évanouissement de la conscience de la Belle provoque un évanouissement des repères visuels habituels. Il nous faut pénétrer l’écheveau, celui de la forêt, celui de la conscience, celui des tabous (le tabou du cannibalisme chez Perrault, le tabou de l’érotisme chez Burne-Jones, Fig. 1 à 4, Fig. 6). L’écheveau est celui que chez Perrault la vieille femme tisse avec le fuseau qui pique le doigt de la Belle, mais également celui que tisse la végétation monstrueuse de Burne-Jones, elle-même enchevêtrée par une mise en abyme dans le métier à tisser la tapisserie figuré dans The Garden Court (Fig. 3). La bonne fée qui atténue le sort maléfique condamnant la Princesse se cache « derrière la tapisserie35 » ; il paraît nécessaire de voir ce qui se cache également au sein de la tapisserie-peinture de Burne-Jones. Henry James remarquait en 1886 combien la claustration semblait régir la vie du peintre :

I don’t understand [Burne-Jone’s] life, that is the manner and tenor of his production – a complete studio existence, with doors and windows closed, and no search for impressions outside – no open air, no real daylight, and no looking out for it. The things he does in these conditions have exceeding beauty – but they seem to me to grow colder and colder – pictured abstractions, less and less observed36.

Je ne comprends rien à sa vie [parlant de Burne-Jones], en ce qui concerne sa manière de produire ses sujets – une existence tout entière passée dans un studio, portes et fenêtres closes, et aucun accès aux sensations du dehors – pas d’air, pas de vraie lumière, et même pas de désir d’en avoir. Les choses qu’il produit dans de telles conditions sont d’une beauté stupéfiante, mais elle me semblent être de plus en plus froides – des abstractions résultant davantage de l’imagination que de l’observation.

Une vie « de studio », des abstractions de moins en moins « vivantes », de plus en plus inertes, écrit James : c’est bien justement cette inertie que vise à dépeindre The Legend of the Briar Rose, et qui tout comme Perrault enferme sa Princesse dans des murs de verdure.

Dormir, peut-être rêver37

Burne-Jones précisément réussit à créer l’architecture ruskinienne parfaite en végétalisant cette « architexture du rêve » (n’appelait-il pas sa série ses « plans de Palais Dormant », « Sleeping Palaces designs38» ?). Ce n’est plus un conte qu’il illustre, mais un palais qu’il construit. Non content de représenter l’immobilisme de l’envoûtement présent au sein de la narration de Perrault, qui semble trop progresser à son goût, il choisit de l’arrêter dans sa course en représentant un envoûtement, au sens d’incarcération dans la végétation (en anglais traduit par le terme de rosebower, « la végétation formant berceau », cf. Fig. 4, 5, 7).

Donner corps à l’invisible

La série de cadres dans lesquelles sont enchâssées les toiles à Buscot Park figure bien sûr une mise en abyme complémentaire, un parergon lumineux et doré portant lumière aux tableaux (dont Burne-Jones lui-même avait ordonné l’exposition au nord, afin qu’ils fussent nimbés de pénombre), et assurant continuité du motif central de recouvrement effectué par la végétation incontrôlable. Les ronces bloquent tout (sont-ce des ronces ? sont-ce des roses ? Il est à gager que ce flottement terminologique, souligné par le manque de cohérence entre les différentes langues, est fort bienvenue), et la diégèse est elle aussi tronquée, comme nombre des éléments représentés.

Georgiana Burne-Jones se souvient que son mari avait décidé que le sommeil de la Belle ne s’arrêterait jamais, choisissant en un sens de rétablir le sortilège initial de la vieille fée (« la Princesse se percerait la main d’un fuseau, et [...] elle en mourrait.39 ») – car le sommeil sans fin, le songe éternel, c’est l’autre nom de la mort : « [Edward] was often asked why he did not paint the awakening of the Princess, but he never meant to do so. He said: “I want it to stop with the Princess asleep and to tell no more, to leave all the afterwards to the invention and imagination of people, and tell them no more40” »; « On demandait sans arrêt à Edward pourquoi il n’avait pas représenté le réveil de la Princesse, mais cela ne l’avait jamais intéressé. Il disait : ‘je veux que mon cycle s’arrête avec la Princesse endormie, et je veux que tout reste en suspens, afin que les gens soient libres d’imaginer tout ce qu’ils veulent’. Il disait également que mettre un terme à sa rêverie aurait été beaucoup trop brutal, et ne se serait pas accordé au calme lyrique et à la romance des autres panneaux. Il était obsédé par ce que l’on ne peut jamais connaître réellement mais seulement désirer41 ». La représentation du rêve de Burne-Jones doit beaucoup aussi à celle de Dante, qu’il révérait pour sa capacité à figurer l’onirisme : « He is the central poet of Art : for the most part I hate all translations, but I make one exception for Dante — no man dreams so fearfully and beautifully, or loves more intensely42. » « Dante est le poète absolu. Je déteste habituellement les traductions, mais je fais une exception pour Dante – aucun homme ne rêve de manière aussi belle et aussi terrible, et aucun homme n’aime aussi intensément. » L’ascension du Purgatoire jusqu’au Paradis Terrestre (« la divine forêt » notamment marque son esprit, où le poète s’endort plusieurs fois et fait des rêves symboliques). Le bois enchanté de Perrault ressemble fort au Purgatoire de Dante : « Dante boit aux eaux du souvenir, comme il l’avait fait au fleuve de l’oubli. Sa purification est achevée : il est "prêt à monter aux étoiles" et à atteindre à travers les sphères éternelles le but suprême de son voyage en outre-tombe, qui se poursuivra désormais hors du temps43. »

Hors du temps, c’est là où le rêve nous emporte – il n’y a que le conte pour compter les années, et Burne-Jones laisse cet aspect de côté pour nous faire au contraire oublier la durée. Cent ans, mille ans, quelle importance ? Le temps n’a plus de prise, comme le montrent toutes ces plantes qui s’involuent et grignotent tout l’espace. John Keats, que Burne-Jones avait coutume de lire en famille44, était également fasciné par le Purgatoire de Dante et sa capacité à arrêter le temps, ce qui ne peut être ressenti que lors d’une paralysie, d’une « sidération », qui est provoquée par l’expérience indicible d’un temps qui s’arrête (cf. les poèmes « Lamia », « Isabella », La Belle Dame sans Merci », « Hyperion, A Fragment » et « The Fall of Hyperion, A Dream », par exemple). « Hyperion, A Fragment » fait figurer une scène qui n’est pas sans rappeler la mise en tableau des dormeurs de Burne-Jones45. Les arbres « ensorcelés » de Keats se mettent à rêver immobiles sous « l’enchantement des étoiles », et de la même manière que les textiles se répandent fluidement sur les surfaces de Burne-Jones, les cheveux de Théa sanglotant deviennent les tapis soyeux prêts à accueillir les pieds du Dieu Saturne mourant. Le second poème « The Fall of Hyperion, A Dream », que Keats a subdivisé en Canzone comme La Divine comédie, met en scène une interrogation métaphysique sur le pouvoir des rêves volontairement jumelle de celle de Dante, où le sommeil et le rêve flirtent avec la mort de façon troublante. Le poète qui se réveille se trouve dans un monde semblable à celui de Burne-Jones, et on y retrouve le métier à tisser, les coffres aux contenus mystérieux, des tapisseries d’amiante (le minéral se muant ici en tapisserie, de la même manière que chez Burne-Jones le bois devient tapisserie), de lourdes robes, des outils, des ceintures, des bijoux tous conglomérés en un enchevêtrement impossible à démêler (cf. Fig. 4):

So old the place was, I remember’d none

The like upon the earth […]

Upon the marble at my feet there lay

Store of strange vessels and large draperies,

Which needs had been of dyed asbestos wove,

Or in that place the moth could not corrupt,

So white the linen, so, in some, distinct

Ran imageries from a sombre loom.

All in a mingled heap confus’d there lay

Robes, golden tongs, censer and chafing dish,

Girdles, and chains, and holy jewelries46.

Cet endroit était si antique, que je ne pouvais me remémorer

Quoi que ce soit de semblable sur terre [...]

Le marbre que je foulais rassemblait

Une collection de vaisseaux étranges et d’immenses étoffes,

Dont la blancheur immaculée ne pouvait résulter que de la teinture de fils d’amiante,

Qu’aucun insecte n’avait été capable de ronger.

Certains autres lins représentaient des scènes aux couleurs de ténèbres,

Et le tout gisait en un chaos enchevêtré

Des robes, des outils dorés, des encensoirs, des brûleurs,

Des ceintures, des chaînes, et des ornements sacrés.

The Rosebower (Fig. 4) se présente donc comme une illustration du poème de Keats, en plus d’être une illustration du conte de Perrault ; The Legend of the Briar Rose constitue un palimpseste aux multiples ramifications.

Disjecta Membra

Burne-Jones réussit à produire une vision gothique en célébrant ce qui paradoxalement empêche la vision, trouble l’appréciation de la distance, et force l’œil à questionner la surface imperméable à la résolution, au sens de mise au point effectué par l’œil47. Car il n’y a chez Burne-Jones aucune résolution, ni au littéral ni au figuré. Les quatre panneaux qu’il choisit refusent en effet de représenter la fin (du sommeil de cent ans, et donc du conte) ce que le lecteur paradoxalement attend plus que tout ; nous ne verrons point les personnages réveillés, nous ne verrons point le Prince ne serait-ce que faire mine d’embrasser la Princesse, nous ne verrons rien de tout cela, et nous resterons stupéfaits, en miroir de la propre stupéfaction des personnages endormis, au seuil d’une dérobade. Une dérobade qui occupe toute une pièce, une chambre de verdure de quatre panneaux géants représentée au centre même d’un cube (le salon de Buscot) qui lui-même se trouve au sein d’une autre chambre de verdure que l’on nomme jardin (Buscot Park). Au centre de cette cage de verdure peinte, des corps gisant, des textiles reproduisant des motifs infinis s’offrant au regard, des morceaux d’armures pendus aux ronces et s’affichant comme des miroirs opaques, eux aussi endormis, comme celui qui gît aux pieds de la princesse. Burne-Jones manifestement refuse d’apporter clôture à l’opacité du rêve : nous sommes invités à nous y abîmer, à ne jamais en sortir, un peu comme dans le Cycle de Persée, où le monde ensorcelé de la Méduse semblait aussi tentant que terrifiant. On « fleurete » avec la mort, et c’est une jouissance. Si Perrault après le réveil offre la possibilité voilée de rebondissements cannibales aux spectateurs, Burne-Jones préfère à son tour cannibaliser la narration dans un geste subreptice de suspension, à l’image de la suspension de tous les objets aux ronces.

De même que dans le conte de Perrault les ronces forment en fait une seconde architecture autour du château, les bois eux-mêmes se muant en une sorte de superstructure, les branches épineuses chez Burne-Jones forment une structure qui empêche le regard de prendre ses repères habituels dans la figuration du tableau. Voulait-on perspective, voulait-on jouir d’un souverain recul pour se figurer l’espace enchanté ? Le spectateur n’y aura jamais accès sur les quatre toiles monumentales, qui figurent un fouillis, un enchevêtrement rendant toute vue perspectivale impossible, et ramenant le plan à une surface dont la planéité fait figurer ses éléments à égalité. Devant le sommeil et devant la végétation, tous les personnages semblent égaux, et même le Prince semble bien embarrassé et forcé à une stupeur que son armure ne peut vaincre. Cette surface surchargée, comme inerte (morte ?), est néanmoins rendue encore plus troublante, car elle est en fait vivante du point de vue métaphorique.

La structure végétale règne, telle une toile d’araignée (Fig. 5, 7), présentant au monde un tableau (au sens littéral) composé de fragments de corps humains, eux-mêmes pris dans des tissus qui les entravent plus qu’ils ne les recouvrent, ou dans des morceaux d’armures métalliques qui gisent ou sont au contraire accrochés aux branchages comme sur un mur (Fig. 1 à 4, Fig. 6). Outre John Ruskin qui fait de la représentation du végétal sculpté dans le minéral la caractéristique de la supériorité du gothique48, on connaît également l’importance qu’ont accordé les auteurs romantiques britanniques à la végétation. Dans sa réécriture de la nouvelle de Boccace tirée du Décaméron (Journée IV, nouvelle 1) intitulée « Isabella, or the Pot of Basil », John Keats fait du basilic nourri dans son pot par la tête décapitée de Lorenzo la métaphore de la vigueur des vivants, sinon de la virilité qui perdure en secret après la mort ; les rejetons (« leafits ») qui sortent de terre au pied du basilic sont les promesses d’une métempsychose. La nécrophilie d’Isabella, qui arrose de ses larmes le pot de basilic dans lequel elle a caché la tête de son amant après qu’elle a déterré son cadavre de l’humus de la forêt, passe par l’adoration de la plante qui naît de la décomposition du cadavre vert. Les larmes d’Isabella et la tête de Lorenzo nourrissent la plante, qui à son tour nourrit la représentation fantasmatique d’Isabella – la boucle est bouclée, et la circulation entre l’humain et le végétal est symbolisée par la rondeur du pot d’argile – on songe bien sûr au sublime « Ode on A Grecian Urn », qui est une urne funéraire, autre sorte de pot… On se souvient également qu’une des métaphores favorites de Coleridge était celle de la plante qui représentait à ses yeux l’esprit humain mieux que n’importe quel artefact ou animal. Coleridge écrit que nous ne pouvons que descendre des plantes, et que nous retournerons sans doute vers elles lorsque le temps sera venu49, avant de comparer l’esprit humain au végétal :

I feel an awe, as if there were before my eyes the same Power, as that of the REASON – the same Power in a lower dignity, and therefore a symbol established in the truth of things. I feel it alike, whether I contemplate a single tree or flower, or meditate on vegetation throughout the world, as one of the great organs of the life of nature. Lo! – with the rising sun it commences its outward life and enters into open communion with all the elements, at once assimilating them to itself and to each other. At the same moment it strikes its roots and unfolds its leaves, absorbs and respires, steams forth its cooling vapour and finer fragrance, and breathes a repairing spirit, at once the food and tone of the atmosphere, into the atmosphere that feeds it. Lo! – at the touch of light how it returns an air akin to light, and yet with the same pulse effectuates its own secret growth, still contracting to fix what expanding it had refined. Lo! – how upholding the ceaseless plastic motion of the parts in the profoundest rest of the whole it becomes the visible organismus of the whole silent or elementary life of nature […]50.

L’émerveillement me saisit, comme si je voyais de mes yeux un Pouvoir semblable à celui celui de la RAISON – le même pouvoir, mais de rang inférieur, né de la vérité intrinsèque des choses. Je le ressens de la même manière lorsque j’étudie un arbre ou une fleur pris à part, ou quand je médite sur toute la végétation du monde qui fonctionne comme un organe vital de la nature. Regarde ! – quand le soleil se lève, le pouvoir s’active et entre en communion fusionnelle avec tous les éléments, les incorporant et les faisant s’incorporer entre eux. Simultanément, il enfonce ses racines et il déploie ses feuilles, absorbant et respirant, exhalant sa vapeur et son parfum, redonnant nourriture et tonus à l’air qui le nourrit. Regarde ! – caressé par la lumière, il secrète un gaz qui ressemble à cette lumière, impulsant sa croissance discrète, puis se contractant pour conserver ce que sa croissance avait généré. Regarde ! – en autorisant les mouvements plastiques constants des parties du grand Tout, en insufflant la vie au sein de chaque élément, il incarne la vie silencieuse et élémentaire de la nature […].

L’esprit humain croît ainsi avec ses propres perceptions, imitant la perfection de la plante chlorophyllienne qui, dès l’aurore, entre en communion avec tous les autres éléments, grandit avec l’absorption de la lumière avant de contribuer elle-même à renouveler l’oxygène qui lui est indispensable. Coleridge souligne la gémellité entre les fonctionnements du végétal et de l’esprit, à la fois nourris par l’extérieur et participant à l’enrichir, dans une opération autotrophique qui symbolise pour lui la perfection. Lorsqu’il écrit, la photosynthèse demeure un mystère, car il fallut attendre les expériences de Joseph Priestley (1777) pour en comprendre le mécanisme photochimique, et on se souvient que Claude Perrault lui-même, frère de Charles, fut occupé par un grand projet d’« Histoire des Plantes » au sein de l’Académie des Sciences. Il observa la circulation de la sève, tentant de comprendre l’énigme de son ascension jusqu’aux feuilles des végétaux dans ses Essais de Physique (1680-1681) et dans les Mémoires pour servir à l’histoire des plantes (167651).

Stupeur & sublime

Saturer l’espace pour mieux s’en abstraire et pour figurer l’irreprésentable : avant d’être plongés dans le royaume d’Hypnos, devant les branches épineuses nous sommes bien en présence de « l’image de la mort » qui est décrite dans le conte comme « se présent[ant] partout » par Perrault (« il entra dans une grande cour où tout ce qu’il vit d’abord était capable de le glacer de crainte : c’était un silence affreux, l’image de la mort s’y présentait partout, et ce n’était que des corps étendus d’hommes et d’animaux, qui paraissaient morts. »). Cependant, de façon surprenante, cet effort pour illustrer l’invisible, la disparition du sensible, l’évanouissement de la conscience (et du savoir du lecteur) se manifeste par un geste de comblement plastique. Les quatrains furent composés par William Morris afin d’accompagner les peintures lors de leur mise en vente sur catalogue en 1888. Burne-Jones installa lui-même ses quatre tableaux après que Lord Faringdon (1850- 1834) en fit l’acquisition en 1891. Lorsqu’il monta les toiles, Burne-Jones ajouta sur les cadres dorés les vers de Morris, en même temps qu’il fit cadeau de dix petits panneaux supplémentaires à Lord Faringdon, à placer entre les quatre toiles (Fig. 5 à 8) : l’œuvre occupe ainsi tout l’espace horizontal du salon de Buscot. La saturation de l’espace est donc premièrement architecturale en même temps qu’elle s’inscrit picturalement au sein des quatorze tableaux de tailles différentes qui constituent ainsi cette version sur mesure de The Legend of the Briar Rose. On le voit, la chambre de verdure du tableau est elle-même enchâssée dans une réelle chambre de verdure, celle que forme le manoir de Buscot : la mise en abyme est parfaite, la transition entre le réel et la fiction se poursuit elle aussi, telle la série des tableaux. La mise en tableau et la sérialisation opèrent ainsi à de multiples niveaux52.

Végéter

Tout se met à végéter, au sens où l’entend Clélia Nau (vegetare en latin, c’est l’action de la force de vie par lequel le végétal invente sa forme, génère sa forme, se cisèle lui-même53.) Le corps demeure, et les textiles qui se répètent refusent de devenir linceuls ; le bleu qui domine est bien le bleu virginal qui ne s’efface pas et qui métaphorise l’espoir d’une renaissance de l’esprit endormi. Le fond n’est donc plus inerte, le végétal se reconfigure continuellement, et il devient actif par contagion : la prise de pouvoir de la nature sur l’homme a bien lieu, et nous y sommes conviés à Buscot, incarcérés nous-mêmes entre les quatre murs du salon recouverts des branchages de l’églantier. Au centre de ces arbres rhizomatiques, nous trouvons notre place et le tableau se mue en vanité nous rappelant la question métaphysique de Shakespeare, « to be or not to be54 ». Le monologue d’Hamlet pose la question de ce qu’il y a au-delà du sommeil, et Burne-Jones la repose visuellement, choisissant la version la plus poétique du doute. La mort est-elle un sommeil ? Y a-t-il une vie après la mort ? Tout comme le conte de Perrault devient soudainement très inquiétant du fait de la lignée du Prince-Ogre, la tonalité change, le contexte s’obscurcit, et on observe la contagion qui s’opère soudain entre le fond et la forme. Tout fait une pause et tout prend la pose. Les corps humains par contagion prennent la pose des végétaux, et décrivent eux-mêmes de nombreux arcs souples. Il y a fusion des plans comme il y a fusion du sauvage et de la civilisation la plus raffinée, comme en témoignent les objets travaillés qui jonchent la surface entière du tableau, qui n’offre justement plus qu’un plan (celui où l’on accroche les objets comme les accrocherait à un mur plat). Les visages sans expression se fondent au sein d’un paysage symbiotique qui absorbe tout ; le symbolique cesse de faire opposition pour s’absorber lui aussi dans les branches. C’est donc paradoxalement cette opération de saturation de l’espace qui désigne l’évanouissement de la conscience : que se passe-t-il au-delà ? L’au-delà a-t-il une âme ? C’est ce que le spectateur est amené à se demander dans sa chair, du fait du très grand format des toiles qui se referment autour de son corps en un carré : nous revoici au sein de l’espace claustral médiéval. Cependant, les feuillages sont vivants, frémissants, les tiges deviennent troncs et prennent corps – pas seulement les corps des courtisans et des beaux endormis, mais également celui du spectateur. Nous sommes nous aussi semblables aux fragments d’armures suspendus aux volutes noueuses des branches (comment ne pas songer ici aux Astwerk et aux Rollwerk de la Renaissance, formes d’art géométriques où l’espace est littéralement envahi d’un bric-à-brac hétéroclite, de branchages, de fragments d’armures romaines, de polyèdres et d’autres realia qui sont là pour possiblement symboliser le combat entre la complexité de la nature et celle de l’esprit humain55).

Nous sommes avec Burne-Jones plongés dans une dynamique commune qui vise à une complication des formes – devons-nous y reconnaître une nature anthropomorphisée sous l’action de notre regard, ou au contraire une victoire de cette nature tellement complexe que l’on ne peut la percer ? Sommes-nous des perceforest, ou sommes-nous au contraire aveugles et condamnés à tourner le dos au réel, comme ces servantes endormies qui se détournent de l’avers de la toile pour faire face aux mystères de la forêt ? Tout se fond, tous les éléments s’épousent les uns les autres de manière fantastique – les armures ont le même tombé que les étoffes chez Burne-Jones, le métal devient souple et moule les mouvements, les étoffes révèlent plus qu’elles ne cachent, et l’opacité des textures ne peut jamais freiner l’érotisme qui naît de la forme même des surfaces. Le rêve opère et ensorcelle, comme les fées de Perrault.

Conclusion : « Tout est feuille56 »

Ce rêve, c’est aussi la poussée de la vie, de la continuité qui s’établit en dépit de l’absence au monde de l’esprit du dormeur. C’est l’avènement de l’incontrôlable, et la représentation d’un irreprésentable du XVIIe siècle, celui du mystère de la circulation de la sève. Ces deux sujets qui posent difficulté à l’entreprise de figuration, ce sont des représentations de la fluidité du vivant. Deux invisibles que Burne-Jones a l’idée de joindre dans une œuvre qui paradoxalement s’étale dans l’espace, tout comme l’églantier envahit les toiles et va jusqu’à se propager hors-cadre et hors-contexte. En effet, les dix petits tableaux supplémentaires que produit Burne-Jones, qui en fait ornent les espaces jouxtant les toiles, représentent exclusivement des branchages, des entrelacs de ronces qui se déploient au sein des pièces « mortes » du château. Des églantiers dialoguant avec des draps suspendus, des églantiers rampant dans des pièces vides, des églantiers montant des escaliers qui ne mènent nulle part, des églantiers prenant racine dans l’humus de la forêt (Fig. 5 à 14). Burne-Jones ajoute ainsi de multiples fragments qui répètent ces recouvrements en grossissant des détails. Il incarcère plus avant au moyen d’un motif (pattern) qui fonctionne allégoriquement, signifiant l’enlèvement au monde du sensible.

Dans le conte et dans les tableaux, l’incarcération des corps dans le grouillement gracieux des branches est bien un dispositif qui nous invite à lire entre les lignes. Nous sommes invités à un démaillage des stéréotypes, Perrault nous suggérant le scandale d’un Prince cannibale, et Burne-Jones celui d’un rêve non plus punitif, non plus mortifère, mais possiblement voluptueux, et en tout cas fascinant. Dans les deux objets qui ont inspiré cette étude, les ronces en excès figurent une exubérance par-delà la disparition : le végétal, originellement et symboliquement ce qui relie, devient le lieu de toutes les liaisons possibles entres le vivant, qui semble pourtant de nature hétérogène. La rondeur, les arcs, les entrelacs se déploient et forment écho entre toutes les surfaces, entre l’inanimé et l’inanimé, entre le mort et le vivant, entre l’au-delà et le visible : l’évanouissement du sensible passe ainsi par une circulation d’énergie dans des corps autres, un frémissement animiste parcours un monde « en dormance », où la vie prend simplement une autre forme, occulte, mais porteuse d’espoir.

« La Belle au bois dormant » de Perrault et The Legend of the Briar Rose de Burne-Jones présentent une texture unique où les plantes sont vues « en leur procès de complication », pour reprendre une expression de Clélia Nau57 ; ce processus est celui d’une croissance exponentielle, d’un envahissement des espaces habituellement hors de portée de la nature, et se manifeste par l’exubérance d’un feuillage qui relie tout autant qu’il sépare, par un excès du motif qui de marginal passe au centre, et qui de périphérique devient fondateur d’un lien auparavant insoupçonné. Ce lien, c’est le feuillage qui l’exprime chez ces deux auteurs, et nous nous trouvons nous aussi ensorcelés, à tenter de voir entre les ronces, face à un palimpseste visuel et textuel complexe, qui tend paradoxalement vers l’abstraction. Car ce que cette saturation questionne, ce sont les limites mêmes de la figurabilité : peut-on postuler l’existence d’un espace hors de portée de l’intelligible ? Oui, celui du tabou, celui du sommeil, celui du rêve, celui de la mort. Nous l’avons vu, ces thèmes sont communs à Perrault et à Burne-Jones et ils se rencontrent là où on ne les attendait guère, sur le territoire tentaculaire du végétal. Ainsi, la représentation de l’effacement opéré par le rêve n’est pas un geste ablatif58, mais bel et bien une sublimation. Le tabou s’y inscrit en discret filigrane dans les deux œuvres. Chez Perrault comme chez Burne-Jones, on peut ne pas voir ; mais c’est la possibilité du voir et du pressentir qui résonne poétiquement. Il aura fallu quarante années de travail à Burne-Jones pour saturer l’espace afin de toujours mieux s’en abstraire, son objectif étant de provoquer chez le spectateur une sidération tout à fait semblable à celle du monde ensorcelé du conte de Perrault. Ni le bois ni la Princesse ne semblent finalement dormir, et au contraire tout s’interféconde et s’imprègne réciproquement, à l’image d’une transmédialité toujours plus riche au fur et à mesure que des regards séparés de plusieurs siècles se posent sur des œuvres dont la plasticité est inépuisable. Ainsi, les deux versions étudiées dans cette analyse fonctionnent comme deux miroirs énantiomorphes, qui sous l’effet d’une savante diffraction annulent le reflet du spectateur et du sujet représenté quand ceux-ci se retrouvent entre les miroirs. Qui est la Belle, que pense-t-elle, où est-elle ? Nous n’en savons rien, car ces deux œuvres figurent précisément l’évanouissement et l’indicible, mais nous pouvons y rêver, comme nous y invite la poétique fantastique et fantasmée de la puissance du végétal.

Notes

Stéphane Sauzedde, « Avant-Propos », in David Zerbib, In Octavo, Des Formats de l’art, Strasbourg, Les Presses du réel, 2015, p. 8.

Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, Chapitre XIII « On the Imagination, Or Esemplastic Power », p. 161. Voir à ce sujet Robert Davreu, « Pouvoir ésemplastique de l’imagination et dessaisissement. Une lecture de la Biographia Literaria de Coleridge », Cahiers Charles V, 1999, n°26 : « Vertiges de la Création : Essais sur des œuvres britanniques et américaines », p. 11.

Voir Stephen Wildman, John Christian, et al, Edward Burne-Jones: Victorian Artist-Dreamer, New York, Metropolitan Museum of Art, 1998.

John Ruskin, The Stones of Venice (1851-1853), et The Seven Lamps of Architecture (1849), in The Complete Works of John Ruskin, éd. E. T. Cook and Alexander Wedderburn, 39 vols, Londres, George Allen, 1903-1912.

Ces carreaux forment une série de neuf tableaux rectangulaires formant panneau (76,2 cm x 120,6 cm), conservé au Musée Victoria & Albert de Londres, qu’Edward Burne-Jones dessina de 1862 à 1865 et que l’entreprise Morris, Marshall, Faulkner and Co. fit fabriquer de 1864 à 1865. Le panneau était destiné à orner une cheminée et fut commandé en 1862 par le peintre Myles Birkett Foster, et il porte la légende « Of a certain Prince who delivered a King’s daughter from a sleep of a hundred years, wherein she and all hers had been cast by enchantment ». Voir le site : https://collections.vam.ac.uk/item/O8053/tile-panel-burne-jones-edward/

Voir à ce sujet Caroline Arscott, William Morris and Edward Burne-Jones: Interlacings, New Haven and London, Yale University Press, 2008.

On songe aux fonds dits « de millefleurs » du XVe siècle et à la tradition des tapisseries dites « à aristoloches » ou « verdures à feuilles de choux » du XVIIe siècle. On peut consulter Pascal-François Bertrand, Pierre Chevalier, et al (dir.), Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin, Paris, La Bibliothèque des Arts, 1988.

Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, 1817, Chapitre XIV, p. 169, Londres, Everyman, 1991, « Yet so as to transfer from our inward nature a human interest and a semblance of truth sufficient to procure for these shadows of imagination that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith ».

Ernst Kris, Psychanalyse de l’art, 1952, Paris, PUF, 1971, p. 316.

William Empson, Seven Types of Ambiguity, Londres, Chatto and Windus, 1930, p. 1.

Ibid., 1947, p. 1.

Voir Ernst Kris, Psychanalyse de l’art, op. cit. : « dans l’ambiguïté complémentaire, les significations séparées, tout en restant alternatives, ne s’excluent pas entièrement, mais sont, dans une certaine mesure, incluses l’une dans l’autre » (p. 303). « Une ambiguïté est conjonctive lorsque, dans l’interprétation, les significations séparées sont conjointement efficaces » (p. 305).

Brüder Grimm, Dornroeschen, 50e conte du recueil Kinder und Hausmärchen, vol. 1, 1812. Voir à ce sujet Pascale Auraix-Jonchiere, Frédéric Calas (dir.), La Belle au bois dormant en ses métamorphoses, textualité, transtextualité, iconotextualité, Clermont-Ferrand, MSH Clermont-Ferrand, 2018.

Voir Ernst Kris, Psychanalyse de l’art, op. cit., p. 325, 326.

Properce, Élégies, circa 47 avant J.-C., Paris, Belles Lettres, 1961, Livre II, XXIX.

Voir Sleeping Beauties in Victorian Britain, Cultural, Literary and Artistic Explorations of a Myth, éd. Béatrice Laurent, Bern, Peter Lang, 2015.

Charles Perrault, La Belle au bois dormant, Contes, éd. Catherine Magnien, Paris, Le Livre de poche, 2006, p. 194.

François Rigolot. « Les Songes du savoir : de la Belle endormie à la Belle au bois dormant », Littérature, 1985, n°58 « Le savoir de l'écrit », p. 95.

Perceforest, roman anonyme en prose du XIVe siècle, est l’un des deux contes qui ont inspiré Perrault (l’autre est le Pentamerone de Giambattista Basile, 1634-36).

Charles Perrault, « La Belle au bois dormant », éd. cit., p. 192.

Ibid., p. 195.

Ibid., p. 192.

Ibid., p. 185.

Ibid., p. 194.

Ibid., p. 195.

Ibid., p. 194.

Ibid., p. 189.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Proposition 7, 1921, Paris, Gallimard, 1961.

Charles Perrault, « La Belle au bois dormant », éd. cit., p. 194.

Ibid., p. 191.

Pascale Bourgain, Viviane Huchard (dir.), Le jardin médiéval, un musée imaginaire, Paris, PUF, 2022, p. 86.

Alain de Lille, Anticlaudianus, circa 1180, « La Demeure de Nature », I, v -55, in ibid., p. 67.

Lady Georgiana Burne-Jones, Memorials of Edward Burne-Jones, Londres, Macmillan, 1906, p. 145.

Ibid. p. 145.

Ibid., p. 186.

Henry James, Lettre à Charles Eliot Norton, 6 December 1886, in The Letters of Henry James, compilées par Percy Lubbock, Volume I, New York, Charles Scribner’s Sons, 1920.

William Shakespeare, Hamlet, 1603, Acte III, scène 1, « To Sleep, perchance to Dream », traduction de Voltaire (1761).

Lady Georgiana Burne-Jones, Memorials of Edward Burne-Jones, op. cit., p. 195.

Ibid., p. 188.

Ibid., p. 195 : « Also he said that such a final picture must have been a dramatic one, and would not have fitted the lyrical quiet and romance of the other four ». « En outre, il disait que le dernier épisode serait obligatoirement dramatique, et qu’il devait se démarquer de la tranquillité lyrique et romantique des quatre autres. »

Voir Julia Drobinsky, « Le Médiévisme d’Edward Burne-Jones entre esthétisme et érudition », in Elodie Burle-Errecade, Valérie Naudet (dir.), Fantasmagories du Moyen-Age : entre médiéval et moyen-âgeux, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2010, p. 237-246.

Lady Georgiana Burne-Jones, Memorials of Edward Burne-Jones, op. cit., p. 143.

Alexandre Masseron, « Itinéraire au Purgatoire », introduction de Dante, La Divine comédie, Seconde Cantica ou Canzone, Purgatoire, Paris, Albin Michel, 1948, p. 12.

Voir Lady Georgiana Burne-Jones, Memorials of Edward Burne-Jones, op. cit., p. 80 par exemple, où elle mentionne la lecture de Keats, Shelley, Coleridge.

Voir John, Keats « Hyperion : A Fragment » (1819), Keats’s Poetry and Prose, New York, Norton Critical Editions, 2009, p. 478.

Ibid., p. 500.

Voir Elizabeth Wanning-Harries, The Unfinished Manner, Essays on the Fragment in the Later Eighteenth Century, Charlottesville et Londres, University Press of Virginia, 1994.

John Ruskin, The Stones of Venice, op. cit.

Samuel Taylor Coleridge The Statesman's Manual : or, The Bible The Best Guide to Political Skill and Foresight : A Lay Sermon, Addressed to the Higher Classes of Society, Londres, Gale and Fenne, J. M. Richardson, and Hatchard by S. Curtis, Camberwell, 1816, p. XIII : « […] Never can I look and meditate on the vegetable creation without a feeling similar to that with which we gaze at a beautiful infant that has fed itself asleep at its mother's bosom, and smiles in its strange dream of obscure yet happy sensations. […] It seems as if the soul said to herself: from this state hast thou fallen ! […] But what the plant is, by an act not its own and unconsciously—that must thou make thyself to become ! » « Il m’est impossible d’observer la création végétale sans un sentiment pareil à celui ressenti quand nous voyons un bel enfant qui s’endort sur le sein de sa mère, et qui sourit en rêvant de sensations obscures mais heureuses […] C’est comme si l’âme se disait : voilà l’état d’avant la chute ! […] Ce qu’est une plante – formée inconsciemment et sans action de sa part – c’est cela que tu dois absolument t’efforcer à devenir. »

Ibid, p. XIV et XV.

Essais co-dirigés avec Denis Dodart et Samuel Cottereau du Clos. À ce sujet, voir Yves Laissus, « Les Plantes du Roi. Note sur un grand ouvrage de botanique préparé au XVIIe siècle par l’Académie Royale des Sciences », Revue d’Histoire des Sciences, 1969, 22-3, p. 193.

On se souvient que c’est le château de Rigny-Ussé qui semble avoir inspiré le conte de La Belle au bois dormant : Perrault, qui y était régulièrement reçu par son ami Louis II Bernin de Valentinay, Marquis d’Ussé.

Voir Clélia Nau, Feuillages, L’art et les puissances du végétal, Paris, Hazan, 2021.

William Shakespeare, Hamlet, 1603, Acte III, scène 1.

Voir Mailan S. Doquang, The Lithic Garden : Nature and The Transformation of the Medieval Church, Oxford, Oxford University Press, 2018.

« Alles ist Blatt » (Wolfgang Johann Von Goethe, Lettre de Goethe à Knebel, octobre 1878, citée par Jean Lacoste, Goethe. Science et Philosophie, Paris, PUF, 1997, p. 34).

Clélia Nau, Feuillages, L’art et les puissances du végétal, op. cit., p. 7.

À ce sujet, on peut consulter Maurice Fréchuret, Effacer : Paradoxe d’un geste artistique, Strasbourg, Les Presses du réel, 2016.

Illustrer les contes de Perrault

3|2024 - sous la direction de Olivier Leplatre

Illustrer les contes de Perrault

Illustration

Temporalité et spatialité dans les illustrations des « Fées »

Les métamorphoses plastiques de la féerie

Illustrations gothiques des contes de Perrault par Marillier pour Le Cabinet des fées

De face ou de dos, les enjeux de l’illustration de la mise à mort de la Barbe bleue

Les objets dans les Contes de Perrault et dans les illustrations de Gustave Doré

Décoration

« The Tangle of World’s Wrong and Right » : la saturation comme stratégie d’effacement

Illustrer, décorer : un grand décor pour un grand récit

Récits graphiques, albums

La « pensée visuelle et spatiale » au service de quatre contes de Perrault

« Le Petit Chaperon rouge » en noir-blanc-rouge dans l’album contemporain pour la jeunesse

Images des Contes de Perrault dans les albums jeunesse