Depuis l’après-guerre, mais surtout depuis les années 1990, la publication des Contes de Perrault illustrés connaît une forte augmentation1 ; les albums pour la jeunesse, en particulier, sont très nombreux, soit proposant un seul conte (le cas le plus fréquent), soit se présentant comme un recueil pluriel. Rappelons la spécificité de l’album, qu’on a coutume de distinguer de l’édition illustrée : dans l’espace – double – de la page, c’est l’image qui prime, caractérisée par son autonomie, nous y reviendrons2.

L’étude des illustrations dans les albums nous invite à nous demander d’une part ce qui fait image dans un texte : un fait de l’intrigue, des mots ou une formule, un détail, un implicite ou une tonalité, une description qu’il faut représenter ? L’image est bien une lecture, une interprétation que mène l’illustrateur, sondant le texte et dialoguant avec lui. D’autre part, l’illustration peut elle-même « faire image » : elle fournit non seulement l’équivalent graphique ou coloré du texte et en cela propose une traduction, signification à déchiffrer et explicable rationnellement, mais elle possède aussi une instantanéité, une fulgurance qui s’immisce dans l’esprit, les yeux du lecteur et s’inscrit dans sa mémoire. L’image est la rencontre d’un sens (celui du texte), qui fait écho dans l’imaginaire de l’illustrateur ; lui-même le conduit à la visibilité et touche la sensibilité du lecteur. « Faire image » dit l’impression vive, l’effet, parfois durable dans la mémoire, que provoquent le dessin et la couleur. L’expression comprend un débordement d’émotions, mais peut-être aussi de significations, du texte à l’image, de l’auteur de contes à l’illustrateur et au lecteur. Le sens du texte se diffuse alors, visible ou souterrain, conscient ou inconscient, dépassant sa lettre.

En feuilletant les albums, depuis les années 2000, nous repérons bien des sortes différentes d’images : certaines sont réalistes, restituent le sens littéral ; d’autres cherchent à créer l’émotion, à agir sur le lecteur et interrogent l’esprit du texte ou son inconscient. Des manières esthétiques se distinguent : dessin minutieux et effet de réel3, expressivité du trait ou de la couleur moins figurative, plus stylisée4. Il nous a semblé qu’au sein de cette variété de supports et de techniques, il serait intéressant, à partir de quelques exemples d’albums, d’analyser comment le conte pouvait faire image. Quels procédés picturaux, quelles mises en page peuvent permettre l’éclosion du sens et s’inscrire dans la mémoire du lecteur ? La question de l’âge du lecteur se pose, ce n’est pourtant pas la priorité du présent article. J’ai choisi quatre albums de Perrault, trois contes et un recueil, récents (depuis les années 2000, pour une plus grande accessibilité) ; un autre critère a joué (auquel mon goût personnel n’est pas étranger) : peinture à l’huile ou acrylique, gouache ou aquarelle colorées, liberté de représentation et création d’un univers pictural cohérent, marqué. Voici les titres sélectionnés : Le Petit Chaperon rouge d’après l’œuvre de Charles Perrault, illustré par Christian Roux (Paris, Seuil Jeunesse, 2007) ; La Barbe bleue, un conte de Charles Perrault, illustré par Sibylle Delacroix (Paris, Casterman, « les albums Duculot », 2000) ; Peau d’Âne, d’après l’œuvre de Charles Perrault, Illustrations de Claire Degans (Champigny-sur-Marne, Éditions Lito, 2005) ; le recueil Contes de Perrault, en particulier Le Petit Chaperon rouge, illustrations de Claire Degans, Le Petit Poucet, illustrations de Jean-François Dumont, La Belle au bois dormant, illustrations d’Elene Usdin (Champigny-sur-Marne, Éditions Lito, 2008)5.

Mise en page et composition

Les albums sélectionnés, à l’exception de Peau d’Âne, respectent le texte de Ch. Perrault, à la lettre et dans son intégralité. Seul Peau d’Âne le modifie tout en en gardant l’esprit et parfois les termes : l’album le présente en prose et lui retire une partie de la fin au profit d’une phrase très convenue sur le bonheur conjugal durable et de la dernière strophe consacrée au fait de croire les contes, credo universel sur le pouvoir de la parole conteuse. Sont mises de côté les réflexions morales délicates et ironiques à partir du mariage final (« Dans ce moment, la Marraine arriva… »). Le texte de Ch. Perrault est donc la référence, en général, de nos quatre exemples et donne lieu à des lectures orientées par la sélection de moments et la mise en scène des images. La mise en page varie : la page de gauche reste souvent occupée par le texte (PCR, Recueil exclusivement), mais deux des albums (BB et PA) optent pour une alternance page de gauche, page de droite, et même double page. La longueur du texte par page est sujette aussi à variations ; dans le Recueil des Contes de Perrault, les pages sont en revanche pleines et régulières, comme si ce genre favorisait moins la liberté de l’album. De cette longueur du texte dépend l’importance de l’espace vacant ou blanc. Par exemple, dans PCR, la courte présentation initiale du personnage met d’abord en valeur la couleur rouge : « IL ÉTAIT UNE FOIS », en énormes lettres rouges. Un sol vert sur fond blanc, suggéré seulement, mène à la page de droite, centrée sur la petite fille habillée de rouge, stylisée. En effet, un triangle horizontal pour le capuchon, un autre vertical pour la cape laissent à découvert le visage aux pommettes très rouges (p. 7). Au contraire, les scènes de dialogues entre le loup et la grand-mère ou le Petit Chaperon rouge remplissent bien la page de gauche, tandis que l’image de droite met en scène l’arrivée du Loup, en position debout humanisée et toquant à la porte, ou celle du Petit Chaperon rouge, en contre-jour, faisant ressortir la silhouette sur un fond rouge et noir qui laisse présager le pire.

La place consacrée au texte peut influer sur celle de l’image : l’image ne se cantonne pas toujours à la page de droite. On distingue plusieurs cas de figures. L’image déborde un peu sur la page de texte, elle-même occupée par quelques éléments dessinés : dans le conte du Petit Poucet du Recueil (p. 30), le bas de la page de gauche présente trois petits cailloux, évoqués dans le texte : « en marchant il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu’il avait dans ses poches. » Le lecteur apprend la défense prudente du Petit Poucet, pour ainsi dire « avant » ses petits frères, qu’on voit sur la page de droite égarés au milieu du bois : petits lutins aux bonnets pointus bleus, parmi les troncs immenses des arbres. Un peu plus loin, alors que se répète la seconde tentative des parents pour perdre leurs enfants, on découvre un oiseau perché en haut de la page gauche, et sur la page de droite, les troncs de la forêt sur fond desquels défilent, déjà gagnés par l’obscurité, les enfants bleus : seul le Petit Poucet sème des petits morceaux, de pain, nous a appris le texte. Ici encore, le lecteur est invité à reconnaître dans le petit oiseau un indice anticipé du malheur à venir – les petits bouts de pain seront mangés par l’oiseau et ne pourront plus contrer le projet parental néfaste.

Dans le PCR, p.14 et 15 (Fig. 1), la rencontre de la petite fille avec le Loup met d’emblée en évidence la menace du prédateur, que la naïveté de l’enfant aveugle et fragilise. La petite fille est toute petite ; ses bras grands ouverts la montrent imprudente, offerte à la force du loup, représenté, lui, comme un être gigantesque, gueule ouverte et tendue vers le petit être sans défense : dans cette disproportion visible et effrayante des forces, on comprend qu’il parle, mais on apprend qu’il peut manger aussi. La fourrure noire du Loup, en rappel du sol qu’il semble avoir envahi, fait briller ses yeux rouges (comme la sorcière dans Kirikou et la Sorcière, film de M. Ocelot sorti en 2005), pleins d’un appétit féroce.

Dans la version du même conte du Recueil, une ironie tragique prend place dans la disposition de la double page : p. 8 (Fig. 2), à gauche en haut, la petite fille papillonne, attrape avec son épuisette des papillons, sautillante et insouciante, alors que l’on pénètre, comme par effraction, dans la chambre de la grand-mère qu’on voit de dos. Comme elle, nous assistons à l’arrivée du loup à la gueule démesurée, qui laisse apercevoir des dents bien aiguisées et une langue rouge vif. Pattes avant prêtes à bondir et petit œil féroce, il projette son ombre sur l’édredon de la grand-mère dont on ne voit aucune expression. Seule sa main gauche semble remonter son drap vers sa poitrine. Chose incongrue : un écureuil, paraissant apporter un petit présent entre ses pattes, semble être témoin de la scène intérieure, comme si tout mur avait été aboli et permettait à l’animal curieux (et plus grand que nature) de voir ce qui échappe à la petite fille en promenade. Ce regard extérieur double celui du lecteur : il sait beaucoup plus que le Petit Chaperon rouge, et il est incité à suivre un parcours d’images, celui qui oppose la candeur de l’enfant et l’appétit rusé du loup. C’est justement la rupture de continuité des deux pages, l’estompage de la pliure centrale du livre, qui montre cette invitation à mettre en relation, à regarder plus loin, à opposer.

La Barbe bleue adopte une mise en page différente et plus élaborée encore : ce n’est plus seulement le dépassement du cadre de la page qui est adopté, mais aussi l’insertion systématique d’images à l’intérieur de la page de texte. L’agencement se fait par double page : une page est consacrée au texte (en alternance, celle de gauche ou celle de droite), l’autre bénéficie d’un encadrement par un liseré similaire, dominé par un trousseau de clés dorées, et de deux images de petit format : une vignette reprend un détail de l’image principale, et une autre ajoute un sens supplémentaire à l’illustration.

Par exemple p. 10 (Fig. 3), la femme de Barbe Bleue est debout de dos près de la fenêtre, regardant pensivement dehors pendant et après le départ de son époux – tenue et couleur bleue à la manière d’un portrait de Vermeer. Ses mains croisées dans le dos tiennent le gros trousseau de clés (figurant toujours en haut de la page en face) : le texte, page de droite (p. 11), rapporte le discours de consignes du mari, qui énumère les clés et leurs usages, permettant l’accès à toutes les richesses de l’opulente demeure. Une clé fait exception, celle du « petit cabinet », interdit : la transgression de cette consigne déclenchera une « colère » sans limite, terrifiante. Et c’est pourtant cette clé qui intéresse et attire la jeune femme. Elle la tient, au sens propre comme au figuré, poings liés, ce qu’attestent la vignette qui détaille son visage qu’on imagine songeur et représente l’objet de sa pensée : la porte du cabinet, au fond d’un couloir sombre, éclairé par une lumière blanche venue d’un puits de lumière ; l’image la présente sur un axe incliné, comme surprise au fond de l’inconscient ou de la mémoire. Cette porte défendue obsède la songeuse, qui tombe dans le piège tendu par l’époux, à la page suivante. P. 13, l’on découvre une réception de ses amies enchantées de connaître les richesses du propriétaire (coffre de bijoux, armoires) « tant elles avaient d’impatience de voir toutes les richesses de sa Maison » : une vignette reproduit la tête inclinée d’une amie découvrant les beautés. Mais l’essentiel est à la pliure de la page, derrière un fauteuil recouvert d’un rideau rouge (couleur intense du désir, ou du sang à venir), contrastant avec la robe mousseuse de la jeune mariée. Ornée de bijoux (perles blanches rappelant l’étoffe de la belle robe), elle ne se satisfait pas de ce qui est accessible : son portrait la saisit sur le départ, un bras étant déjà hors champ. Car elle est ailleurs : son visage fait ressortir sa bouche entrouverte et le regard inquiet, de côté, de celle qui est « si pressée de sa curiosité », qu’elle se soumet à la « tentation », sans songer aux conséquences terribles dont son époux l’a menacée. Au cœur de la double page, elle s’éclipse de l’effervescence amicale et du débordement de richesses, représentés de part et d’autre par les vignettes et la page principale d’image montrant les amies ravies. Les derniers mots du texte entretiennent le suspense : elle « ouvrit en tremblant la porte du cabinet ».

Le parti pris de la mise en page avec le jeu des vignettes implique chez le lecteur un va-et-vient du regard, une construction du sens, qui n’est pas linéaire. L’image peut également s’étendre plus amplement dans la page de texte, jusqu’à le couvrir en partie ou totalement – le fond coloré peut être identique dans les deux pages. Il en est ainsi de Peau d’Âne : p. 22-23, la présentation par la jeune princesse de la robe « couleur du soleil » adopte une vue plongeante. Le surplomb apparente les robes des femmes et en particulier de la princesse à des formes circulaires, à des toupies : l’une est dorée et les deux autres sont grises, rehaussant l’éclat extraordinaire de la nouvelle robe. L’éblouissement est tel que l’on voit les personnages se protéger les yeux. La princesse, elle, semble également prise par le chagrin, cachant son visage dans ses mains car elle mesure la réussite de la robe et l’échec de la dissuasion paternelle. À la page suivante (p. 24), on lit : « en voyant la robe du soleil, elle était devenue rouge de colère ». La couleur rouge n’existe pas dans le conte en vers de Perrault : la prose ajoute une couleur pour traduire l’intensité de l’émotion de la jeune fille, mais reste une touche textuelle, car elle n’apparaît pas dans les tons pastel jaune et bleuté de l’image suivante.

Un peu plus loin (p. 30-31, Fig. 4), le fond, couleur sable, a gagné la totalité des deux pages : il s’agit de la contemplation de Peau d’Âne au miroir de l’eau. Le texte est réparti sur la moitié supérieure des deux pages et suit la courbure de la peau de l’âne. Au bord de l’eau, la jeune femme se penche recouverte de sa peau : seuls dépassent d’elle ses deux bras blancs délicats et un peu de son corps vêtu de noir. C’est dans le reflet de l’eau qu’apparaît son visage : par un curieux jeu d’optique, il est détaché du reste du corps, comme s’il ne s’agissait pas de la même personne ; le vêtement noir est comme disjoint, tordu. Et de fait, quelle différence entre la fourrure de l’animal et le visage de porcelaine de la jeune femme, pâle et délicat ! Elle semble se regarder avec étonnement, comme si elle ne reconnaissait pas. Or Peau d’Âne souffre bien d’un problème d’identité après la fuite loin de son père incestueux : forcée de renoncer à son statut, de se dissimuler sous la peau de l’âne et de vivre au fond d’une basse-cour, elle étouffe son origine familiale et sociale, elle renie son père au nom de l’interdit qui pèse sur son désir de mariage avec sa propre fille. Au sens propre (dans la page), comme au figuré (dans le texte), son monde est renversé. Pour se « retrouver », elle est contrainte de se laver, purification symbolique : ses mains deviennent « plus blanches que l’ivoire, et son beau teint, […] reprit sa fraîcheur naturelle ».

Enfin, la double page elle-même peut être remplie par l’illustration, devenue autonome. Le lecteur ne voit plus que l’image, immergé dans le dessin et la couleur. Au début du PCR, la demande initiale de la mère lance le départ de la petite fille : « Le Petit Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand, qui demeurait dans un autre village » (p. 8) et la page de droite (p. 9) met en scène ce départ dans un paysage de maisons qui est censé ressembler à un village, mais qui paraît une vraie ville, perdant déjà l’enfant dans l’immensité. On tourne la page (p. 10), et l’on est saisi par une évocation de la forêt, laissant au loin le village aux toits rouges : de minces et immenses troncs noirs barrent verticalement la page blanche dont le bas est vert, végétation évoquant une prairie qui se perd dans la pâleur de l’horizon. Et en bas à gauche, s’apprêtant à pénétrer dans la forêt, le Petit Chaperon rouge, minuscule lutin en comparaison de la hauteur infinie de la futaie : c’est bien vers une prison, évoquée par les troncs pareils à des barreaux de cage ou de fenêtre, que l’enfant avance. L’effet de cette double page (p. 10-11) est grand et immédiat : par une économie de moyens (des traits noirs, un lutin rouge, un sol vert), l’illustration fait image, frappe le regard par son efficace simplicité. Nul mot pour le dire ; on sent l’irrémédiable avancée de la petite fille et sa rencontre imminente que confirment les deux pages suivantes : en rouge et en grosses lettres, « EN PASSANT DANS UN BOIS / elle rencontra compère le Loup, qui eut / bien envie de la manger… » (p. 12). La page de droite (p. 13) opère un zoom sur un intervalle entre deux troncs noirs : sur un fond vert, la tête du loup, d’emblée gueule entrouverte, surgit de profil, les yeux rouges, ardents. Les traits verticaux dessinent le cadre du portrait en même temps qu’ils expriment la fermeture du piège : le tragique se noue à cet instant ; bref, l’image porte clairement le sens et construit la progression narrative.

Effets de focalisation

La mise en page est complétée par une autre technique, celle du point de vue que module la focalisation. La vue large, de face, n’est pas souvent représentée, ou alors, pour montrer le dénouement6, comme dans La Belle au bois dormant du Recueil : sous la moralité, on découvre la famille de la Belle endormie, la princesse tenant dans ses bras largement ouverts le prince et ses enfants, image d’une vie paisible et confiante. Mais ce n’est plus le sommeil des cent années d’attente : dans le portrait final (p. 68-69), l’espace est d’un vert éclatant et la scène ne possède pas les caractéristiques de l’apprêt royal : tout au contraire, c’est un bonheur simple, commun qui est donné à voir, couronnes et escarpins négligemment abandonnés sur l’herbe : les jambes de la belle sont joints, en repos cette fois7. Dans le Recueil, Le Petit Poucet offre une fin joyeuse et ouvre la perspective sur un paysage champêtre au vert dominant : au premier plan, le Petit Poucet court, vole même, à grandes enjambées avec ses grandes bottes magiques, son sac en bandoulière d’où sortent des lettres qu’il sème au passage : pommettes rouges, air déterminé, il est devenu messager de ces dames pour leurs amants, et dans une moindre mesure, pour leurs maris. Ce « métier de courrier » est bien mentionné dans le texte et la remarque galante, propre à la narration de Perrault, se traduit par la représentation joyeuse de la scène finale (au détriment de la réunion de famille sur laquelle se clôt le texte en prose).

Plus fréquent, un point de vue surplombant permet de révéler les tensions du conte. Dans BB, alors que « la Barbe Bleue, tenant un grand coutelas à sa main, criait de toute sa force à sa femme : « Descends vite, ou je monterai là-haut » (p. 20), on voit le mari décidé amorcer la montée de l’escalier, son ombre grandie projetée sur le mur, ses chiens en contrebas (et rappelés dans la vignette de la page de gauche) aux aguets, prêts à obéir au moindre désir du maître. La seconde vignette révèle l’attente impatience et inquiète de l’épouse, vue de dos, tendue vers la tour où se passe le guet de sa sœur, en haut d’un petit escalier qui monte vers la lumière. Mais l’on devine derrière le rideau rouge le palier de l’escalier venant de l’étage inférieur : dans un entre-deux, entre la chute et le salut, elle se trouve symboliquement sur un sol carrelé, ressemblant à un damier, prise dans ce jeu cruel de la tentation initiée par son mari. De même, dans le Recueil, le Petit Chaperon rouge est aperçu en contre bas d’un point de vue surélevé, légèrement supérieur à celui de la branche d’arbre sur laquelle se trouve installé le loup, qui harangue l’enfant (p. 7). Sa supériorité par rapport à l’enfant toute ronde (visage poupin, col évasé et pan arrondi du manteau) annonce déjà sa victoire (écho inversé de la fable du « Corbeau et du Renard » de La Fontaine). Curiosité de l’illustration : un lapin aux grandes oreilles est à demi-caché derrière le tronc (comme l’écureuil de la page suivante, p. 8) : il joue le rôle du témoin et semble regarder le lecteur, comme pour l’inciter à mettre à distance la lecture de l’image, dont il souligne le statut de scène. On peut considérer que ce petit personnage fait écho à la narration malicieuse ou détachée8 de Perrault, même s’il n’est pas directement lié à la figure de la narration.

La focalisation apporte aussi beaucoup dans la construction dramatique du conte. En effet, la pratique du gros plan est très efficace et favorise l’expression des émotions ou un accent tonal. Dans BB (Fig. 5), au paroxysme de la tension, moment où Barbe Bleue annonce à son épouse « toute éplorée et échevelée » qu’« il faut mourir » (p. 24), l’illustrateur choisit un portrait du couple en gros plan. Il suit fidèlement le texte de Perrault : « La pauvre femme se tournant vers lui, et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. « Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu » ; et levant son bras… » Que voit-on ? Sur la page de gauche (p. 24), les vignettes préparent le portrait principal : deux détails soulignent par avance les émotions des personnages, regard cruel et descendant du mari meurtrier ; bouche délicate à l’horizontal de la femme dominée, suppliante, n’ayant que sa beauté comme défense. Une troisième vignette ajoute le dessin de l’arme, du poignard : c’est d’autant plus important que le portrait du couple ne le rend pas visible, le laissant hors champ, équivalent du suspense que le lecteur restitue sans aucune difficulté. Le gros plan sur les mains et les visages est particulièrement intéressant. Au premier plan, une main blanche et fine tentant de se défendre contraste avec le poing fermé plus rouge du mari « prenant [son épouse] d’une main par les cheveux ». Juste derrière, les deux visages, celui de la femme sur le plan horizontal et celui du mari sur un plan vertical incliné, la barbe bleue bien visible (tranchant avec la rousseur de la chevelure féminine). Une ambiguïté est présente : la scène de violence n’est pas exempte d’un certain érotisme, celui de la femme vulnérable et offerte, dont la pâleur est mise en évidence par l’habit noir de l’homme et la lumière sur la gorge. Mais cette scène suspendue est remplacée à la page suivante par l’arrivée des frères (p. 26), représentée comme s’il s’agissait d’une scène filmée, en mouvement et en partie hors champ. La lame argentée des épées est éclairée d’une lumière blanche et redoublée d’une part en raison de la présence des deux frères, d’autre part à cause de la vignette de la page de droite qui détaille un morceau de la lame, sur le fond rouge de l’habit. La mise à mort de Barbe bleue n’est pas donnée à voir mais seulement écrite, avec une violence verbale certes contenue, cependant franche et explicite : « Ils lui passèrent leur épée au travers du corps, et le laissèrent mort » (p. 27)9. Pourtant, la vignette du détail détaché du reste donne l’effet que le fer incise une chair rouge (et non qu’il se trouve posé sur une étoffe) et elle comble ainsi discrètement l’ellipse. L’image ne s’attarde pas sur la mort de Barbe Bleue, ayant laissé au texte le soin de l’annoncer sans fard. Au passage, on relève le commentaire qui précise que « [l]a pauvre femme était presque aussi morte que son Mari » (ibid.), manière hyperbolique de dire l’intensité de son effroi, mais trace d’une écriture galante qui apprécie de jouer avec la langue (sens propre / sens figuré) – comme s’il existait des degrés de mort. La dernière double page (p. 28-29) change soudain de tonalité et de coloris : aux teintes sombres succèdent les couleurs pastel vert tendre, crème et blanc, qui rendent compte de la gaieté de la partie de chasse à laquelle participe le couple de nouveaux époux. La noirceur du conte se résout en une fin heureuse, célébrée par une mise en page plus classique.

L’album moderne joue librement sur les différences de cadrage, de points de vue, de focalisation, d’une page à l’autre, et tout au long de l’ouvrage. Ces variations lui donnent un rythme qui structure la progression narrative et modèle la lecture. Ces choix vont de pair avec la volonté, ou non, de révéler : montrer, suggérer, ou taire l’explicite ou l’implicite du texte. Pour finir ce parcours de nos albums, certains procédés utilisés par les illustrateurs ayant été repérés, nous proposons deux lectures de séquences extraites du PCR et de BB.

Montrer et suggérer dans La Barbe Bleue : la pièce interdite et la petite clé

L’illustratrice Sibylle Delacroix fait le choix de révéler, même si ce n’est que dans la pénombre, l’horreur des meurtres de Barbe Bleue. Tous les illustrateurs de ce conte ne le montrent pas10. Plus nombreux sont ceux qui représentent la clé tachée de sang, comme Zaü, malgré la petitesse de la clé et le flou de la couleur11 ; Jean-Marc Denglos dans le Recueil et la clé sur la petite flaque de sang, redoublée par le gros plan sur la main blanche tenant ouverte la clé maculée de sang12 ; ou encore, Thierrry Dedieu13. Peu détaillent le repaire du meurtrier14. Dans notre édition retenue BB, la page de gauche (p. 14) expose l’image, que celle de droite commente ensuite par le texte en deux temps : « D’abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées ; après quelques moments elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, dans lequel se miraient les corps de plusieurs femmes mortes, et attachées le long des murs. » (p. 15) En cela, l’image crée chez le lecteur un choc soudain et plus fort ; elle s’inscrit dans une tradition de « véhémence » caractéristique des éditions illustrées des XVIIe ou XVIIIe siècles, étudiée par Aurélia Gaillard ou mise en lumière par Christophe Martin15.

Nous voyons ainsi au fond du tableau la jeune femme au visage saisi de stupeur : le personnage est pris en contre-plongée, semble effectuer un mouvement de recul ‒ la porte d’entrée paraît aussi basculer par son inclinaison. Sa robe blanche se reflète sur le sol teint de rouge, du sang des épouses victimes suspendues le long des murs. Si l’image ne détaille pas en pleine lumière les corps, toute l’horreur des crimes est bien suggérée. Le lecteur repense alors à l’image initiale de l’album qui évoque l’hésitation des filles de la Dame de qualité à accepter la proposition de mariage de Barbe Bleue : « Ce qui les dégoûtait encore, c’est qu’il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu’on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. » (p. 7) On voit p. 6 la jeune fille regarder la galerie de portraits des épouses précédentes, et sa propre image se réfléchit au miroir devant lequel elle s’est arrêtée. La vignette reprend d’ailleurs ce motif : son visage est pensif, interdit. Le lecteur remarque bien qu’il prend place à la suite des portraits, le cadre du miroir s’apparentant au cadre d’un tableau : par cette ironie tragique, l’illustrateur annonce le sort qui est promis à la cadette. Ainsi, p. 14, devant le cabinet des horreurs, la jeune fille découvre ce qui l’attend. La première vignette de la page de gauche dessine la serrure en forme de bouche ouverte d’un visage effrayant, tête de lion ou de Barbe bleue, prêt à avaler la clé. La seconde vignette très sombre reproduit un des crochets qui suspend un cadavre au plafond : il en résulte un effet pathétique et tragique. La page suivante (p. 16) est consacrée au texte qui inclut une vignette représentant sur fond noir un linge blanc taché de sang : la clé n’y figure pas, mais on comprend qu’il s’agit bien d’elle et de sa tache indélébile ; de nature magique, elle ne peut retrouver sa propreté initiale, malgré les efforts pour la nettoyer, et va dénoncer à son propriétaire la faute de l’épouse.

La présence du mari (p. 17) est d’ailleurs mise en scène par un dispositif optique intéressant, courant dans la peinture d’intérieur flamande du XVIIe siècle. En effet, sur la page de droite, un nouveau jeu de miroir dramatise l’arrivée impromptue du mari : vêtu de noir, il est aperçu par son épouse dans le miroir qui reflète son arrivée des profondeurs d’un couloir. Mais en réalité, il est déjà là, comme au premier plan, son bras droit tenant son chapeau nous le montre, et, à vrai dire, même absent, il était présent, comme la clé magique en est la preuve. Le lecteur sait que sa femme ne pourra pas différer longtemps la restitution de la petite clé qu’il lui demande : la page suivante la représente « aux pieds de son Mari », cheveux dénoués, petite clé par terre et redoublée par la vignette de détail ; l’image adopte le point de vue de l’époux, dominant de toute sa hauteur cette femme qu’il menace de mort. Elle est évoquée dans toute sa féminité : « Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était ; mais la Barbe bleue avait un cœur plus dur qu’un rocher. » (p. 19) Nous savons la suite, et nous avons commenté son illustration : la tension ne fera que croître dans l’attente du secours des deux frères afin d’éviter le châtiment cruel de l’époux. L’illustratrice joue sur les effets de contraste et de perspective : couleurs sombres / couleurs claires, haut / bas, échos et reflets. Si elle reste fidèle au texte de Perrault, elle prend cependant la liberté de montrer, ou pas, ce que le texte dit. Dans un cadre illustratif marqué par la régularité (mise en page, vignettes), elle crée un univers dramatique, n’hésitant pas à recourir à des effets pathétiques.

Économie de moyens et grands effets dans Le Petit Chaperon rouge

La particularité des illustrations de cet album est le petit nombre de motifs et de couleurs utilisés : économie de moyens picturaux et cependant grande efficacité des images. Nous avons déjà évoqué les deux personnages principaux, aux traits stylisés : le loup noir aux yeux rouges incandescents, le petit chaperon, rouge et yeux noirs. Les pages ont souvent un fond blanc et vert (évoquant la végétation), sur lequel se détachent des arbres aux troncs noirs très grands ou des maisons (village ou ville). La forêt est leur lieu de rencontre et la maison de la grand-mère est le lieu du drame. L’illustrateur joue beaucoup sur la variation et le contraste des tailles : (toute) petite fille contre loup très grand, objet de gros plans.

Le texte consigne les paroles, que la gueule ouverte du loup peut symboliser (rencontre dans les bois, arrivée chez la grand-mère). Mais à partir de la dévoration de la grand-mère, les illustrations n’évoquent plus les échanges verbaux : est seule montrée la petite fille à contre-jour entrant dans la maison (p. 25) et surtout, la scène du lit est très originale16 (p. 27). Si l’on voit juste les yeux et le haut de la capuche du Petit Chaperon dans la chambre, le lit massif couvert par l’édredon et l’oreiller blancs font presque disparaître le loup. En effet, il ne reste que deux grandes oreilles noires de loup dépassant de l’édredon. Dissimulé, le loup prépare son mauvais coup, sous le tableau figurant ironiquement un paysage calme semblable à l’Arcadie utopique. À la page suivante (p. 28), le texte rapporte le dialogue bien connu entre le loup et l’enfant : « Ma mère grand, que vous avez de grands bras ! / C’est pour mieux… !» Dans le conte, le loup n’est plus qu’une voix ; à l’image, il n’est qu’oreilles. « … pour te manger » : dernière parole de la page de texte, et l’on voit en très gros plan le visage renversé de l’enfant surpris, dont on sait qu’il est désormais perdu (p. 29).

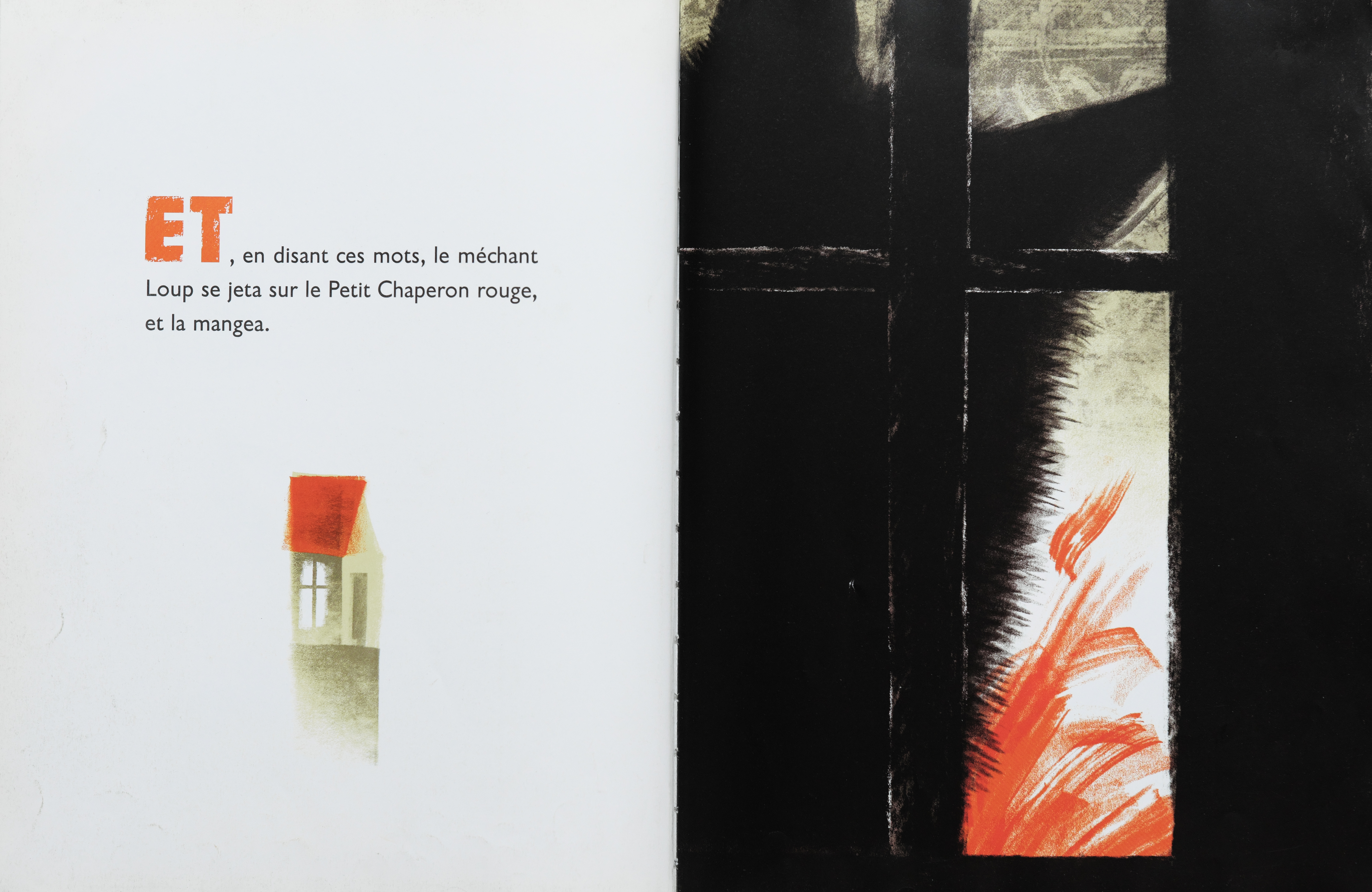

Mais la tension continue de monter puisqu’à la page suivante (p. 30, Fig. 6), on lit : « ET, en disant ces mots, le méchant Loup se jeta sur le Petit Chaperon rouge, et la mangea ». Tourner la page équivaut à découvrir l’acte qui se joint à la parole : le loup agit, il dévore. L’acte de dévoration avait déjà été envahissement de la page : trois quarts pour le loup attaquant la vieille femme, un coin pour la main de la pauvre femme en perdition. Désormais, apparaît l’énorme tête du loup derrière l’huisserie de la fenêtre en bois noir dans/par la nuit17 (p. 31).

Et il ne reste plus que des traits rouges, comme des flammes de feu, qui n’ont plus rien à voir avec la petite cape rouge du personnage. L’image ne révèle rien de réaliste mais a un fort pouvoir de suggestion : le rouge évoque la destruction, qu’il soit feu ou sang, ou tissu déchiré. La double page suivante (p. 32-33) élargit l’horizon vers l’extérieur : on retrouve un paysage de campagne connu, à l’orée de la forêt ; cette fois, la végétation ressemble désormais à un nuage noir, sans doute à cause de la nuit tombante, mais aussi à cause de la disparition de la grand-mère et du petit Chaperon rouge. Et si le ciel est rougi par le coucher du soleil, il rappelle également la couleur du sang et l’ardeur des yeux flamboyants. Le loup l’emporte, son hurlement (à la mort) l’atteste. Reste la moralité, en lettres rouges : dernier gros plan sur les yeux rouges du loup, effrayant et dangereux (p. 35). La métaphore animale est maintenue par l’illustrateur, qui ne s’engage pas vers la transposition à double sens de la leçon aux êtres humains dispensée par le conteur. L’image est directe, frappante et propre à faire impression sur l’esprit des (jeunes) lecteurs : elle transmet la peur et remplit bien le rôle d’un conte d’avertissement.

L’histoire s’achève là, et pourtant une petite image est placée sur la page où figure la mention du dépôt légal (p. 36) : par un effet de mise en abyme, le livre du conte est ouvert sur la première page qui représente le Petit Chaperon rouge qui nous regarde, nous lecteurs. Une paire de lunettes est laissée à côté, clin d’œil à la figure du lecteur et à celle du conteur. Plusieurs interprétations possibles se distinguent : l’avertissement court toujours, le danger n’a pas disparu ; le Petit Chaperon rouge est toujours vivant dans notre mémoire universelle ; le plaisir du conte est de le relire. Cette polysémie donne en tout cas à penser au lecteur.

Les albums sur lesquels nous nous sommes penchée parviennent à créer un univers très cohérent et reconnaissable à partir de leurs illustrations : stylisation et suggestion sobre mais efficace de la violence (PCR), dramatisation de la narration et ressources pleines de la peinture (BB, PP recueil), univers feutré et art de l’implicite (CPR Recueil)… Si on les compare aux éditions illustrées antérieures ou albums moins récents, on voit bien qu’une liberté créatrice s’est emparée de l’interprétation du texte. Cette libre expression artistique, qui touche davantage à l’histoire de l’art qu’à l’étude des textes ou de la relation texte-image18, s’intéresse sans doute plus au fond de l’histoire et à ses significations profondes qu’à la narration de Ch. Perrault. Il s’agit plus d’interpréter le contenu anthropologique, psychanalytique, bref les secrets des êtres humains, que de rendre une manière de conter, inscrite dans le XVIIe siècle et son engagement pour la modernité, riche de son « burlesque galant19 » ‒ humour et badinage qui tiennent à distance le pouvoir de la féerie.

Le travail sur les effets de l’image est très sensible : la peur, mais aussi la joie lorsque le conte se termine bien, justifient un travail d’expressivité, en particulier par la technique du gros plan, qui réduit la distance entre le lecteur et le personnage effrayant ou auquel le lecteur peut s’identifier. Il nous semble que l’image des albums modernes rapproche20 davantage du lecteur le contenu de l’histoire ou les personnages : elle entend le toucher en favorisant des émotions un peu à la manière du cinéma, qui s’impose au spectateur.

Aussi finirons-nous notre article sur un dernier exemple : le « plus cruel de tous les ogres », l’ogre du Petit Poucet dans le Recueil (p. 40), apparaît en gros plan sur la page de droite, effrayant. Il illustre le texte à gauche (p. 39) : « Il alla prendre un grand couteau, et en s’approchant21 de ces pauvres enfants, il l’aiguisait sur une longue pierre… » Sur le bas du texte se trouve précisément, minuscule, le Petit Poucet, double du lecteur ou du spectateur, terrifié et suppliant à genoux. Il cache son visage dans ses mains pour échapper à la vue expressionniste de cette tête du géant gros et gras, en contre-plongée, avec ses dents pointues ressortant de la bouche, ses yeux de requin, et un couteau menaçant au manche énorme et à la longue lame affûtée. L’image, pour ainsi dire animée, agit sur le personnage comme sur le lecteur ; elle s’avance vers lui.

Notes

Marie-Sophie Bercegeay, Les Éditions des Contes de Perrault de 1914 à nos jours, Enssib, 2016, p. 110 en particulier.

Ibid., p. 107-110 notamment. Sur la question des albums, on peut renvoyer aux ouvrages suivants : Isabelle Nières-Chevrel, Introduction à la littérature de jeunesse, Paris, Didier, 2009 ; Christian Chelebourg, Les Fictions de jeunesse, Paris, PUF, « Les littéraires », 2013 ; Sophie Van der Linden, Lire l’album, Puy-en-Velay, L’atelier du poisson soluble, 2006.

Fred Marcellino illustre Le Chat botté de Ch. Perrault, nouvelle édition, Paris, Gallimard, « Albums jeunesse », 2016.

Eric Battut illustre Barbe bleue de Ch. Perrault, Bilboquet-Valbert, 2000.

Nous remercions vivement les illustrateurs et éditeurs concernés d’avoir accepté la publication des illustrations présentées. Nous citerons ces albums avec l’initiale des titres, dans l’ordre où leurs références viennent d’être énumérées, PCR, BB, PA et Recueil. Je tiens aussi à remercier Danny Taillon pour son aide photographique.

Plus rare est la vision ouverte du début du conte de BB : nous est donnée à voir une scène de fête dans le jardin du château, où le futur mari très galant aide la jeune femme à mettre un large manteau. Il s’agit sans doute de montrer que tout semble de nature à apaiser les inquiétudes de la prétendante. Et pourtant, au premier plan, on remarque les deux chiens du maître, grands chasseurs puisque l’un a un oiseau dans la gueule et l’autre contemple, caché derrière le manteau bleu (détail inquiétant), ce qui semble être un cerf mort, de la même couleur marron que la robe de la femme. Chose logique certes dans un contexte de « parties de chasse » (p. 8), mais incongrue néanmoins puisque l’animal se trouve au bas de la table à nappe blanche de la réception. On peut l’interpréter comme un indice du futur malheur de l’épousée qui sera traquée par son monstre de mari.

Nous relevons en effet une symbolique dans la position des jambes de la jeune fille : en écho aux analyses psychanalytiques, la jeune fille souvent figurée allongée, pieds au premier plan, attend l’amour, sa nuit de noces où son désir sera consommé. Les jambes écartées (p. 55) disent le désordre d’une enfance bousculée et ont quelque chose d’indécent ; les pieds chaussés qui se croisent (p. 57) semblent gênés, en présence de l’amant lors du réveil ; à la fin (p. 69), ils sont en ordre, apaisés.

Marc Escola analyse la « narration enjouée » dans le chapitre V de son ouvrage Contes de Charles Perrault, Paris, Gallimard, « Foliothèque », 2005.

Contrairement à G. Doré qui montrent les deux frères trucidant leur beau-frère assassin.

G. Doré ne fournit aucune gravure à ce sujet.

La Barbe bleue, illustrée par Zaü, Paris, Gallimard Jeunesse, 2007, p. 17.

La Barbe bleue, in Contes de Perrault, op. cit., p. 76-77.

Dans La Barbe bleue (Paris, Seuil Jeunesse, 2005), Th. Dedieu propose une main très sophistiquée tenant une clé toute rouge, d’où tombe une goutte de sang.

Zaü présente une double page suggestive, où l’on devine les corps décédés des épouses devant la jeune curieuse horrifiée (op. cit., p. 12-13). Sara, dès la page de garde de son édition, représente une porte entrouverte d’où coule une flaque de sang (La Garenne-Colombes, Le Genévrier, collection « Ivoire », 2016).

Aurélia Gaillard, « Forcer le regard : violence et véhémence des illustrations de contes aux XVIIe et XVIIIe siècles », Féeries, 11 | 2014 ; Christophe Martin, L'illustration du conte de fées (1697-1789), In Cahiers de l'Association internationale des études françaises, 2005, n°57, p 121-123, entre autres pages : « La répétition du motif suggère qu'il y a là sans doute autre chose qu'une banale recherche d'intensité dramatique : ce sont des menaces premières, des craintes archaïques qui semblent faire l'objet du choix de l'illustrateur. » (p. 123)

Le caractère cru de certains passages des contes et la manière de les illustrer posent, en particulier pour les albums jeunesse, la question du public et de sa réception.

Par exemple, Gustave Doré représente la petite fille au lit avec le Loup déguisé.

L’illustration de Claire Degans dans le Recueil prend le parti de ne rien montrer : aucun contact entre les deux personnages.

Nous ne prétendons pas l’étudier ici, n’étant pas une spécialiste de l’histoire de l’art.

Voir Marc Escola commente les Contes de Perrault, op. cit., p. 183-184.

Aux sens propre et figuré.

C’est nous qui soulignons.

Illustrer les contes de Perrault

3|2024 - sous la direction de Olivier Leplatre

Illustrer les contes de Perrault

Illustration

Temporalité et spatialité dans les illustrations des « Fées »

Les métamorphoses plastiques de la féerie

Illustrations gothiques des contes de Perrault par Marillier pour Le Cabinet des fées

De face ou de dos, les enjeux de l’illustration de la mise à mort de la Barbe bleue

Les objets dans les Contes de Perrault et dans les illustrations de Gustave Doré

Décoration

« The Tangle of World’s Wrong and Right » : la saturation comme stratégie d’effacement

Illustrer, décorer : un grand décor pour un grand récit

Récits graphiques, albums

La « pensée visuelle et spatiale » au service de quatre contes de Perrault

« Le Petit Chaperon rouge » en noir-blanc-rouge dans l’album contemporain pour la jeunesse

Images des Contes de Perrault dans les albums jeunesse