Dans l’avant-propos de Contes en images. Entre peur et enchantement, Carine Picaud et Olivier Piffault commentent en ces termes l’illustration des contes et son évolution : « Adjuvante du texte, elle devient au fil des siècles concurrente, le transcendant, l’interprétant, le détournant, voire l’oblitérant dans des éditions sans texte1 ». Fortement marquée aujourd’hui, cette prééminence iconique s’inscrit dans le cadre de la « culture intensive de l’image » décrite par Ségolène Le Men quand « énormément d’images scandent tous les moments d’un texte, toutes les pages d’un livre, voire forment la mise en page intégrale d’un texte à travers une transposition comme un album2 ». Unique genre littéraire propre à l’enfance, l’album, défini par la prépondérance spatiale et statutaire de l’image dans ses pages, est devenu le support privilégié de l’édition des contes. Aussi proposons-nous d’aborder l’illustration des contes de Perrault dans l’album contemporain pour la jeunesse à partir du plus célèbre d’entre eux, « Le Petit Chaperon rouge », en nous attachant à une option chromatique dont la récurrence force l’attention : celle qui pousse les artistes à limiter leur palette au blanc, au noir et au rouge. Après un retour sur l’histoire de cette triade de couleurs, nous examinerons un corpus d’albums publiés en ce début de XXIe siècle pour mettre en évidence leurs enjeux esthétiques et symboliques en regard du texte source dont ils multiplient les lectures idiosyncratiques, puis nous étudierons plus précisément l’un d’entre eux.

À propos de la trichromie noir-blanc-rouge

On doit à Perrault l’invention de l’accessoire coloré de la fillette qui rencontre le loup, le fascinant « petit chaperon rouge » qui a marqué les versions ultérieures au point que Paul Delarue utilise cette formule pour intituler le chapitre consacré au conte type n° 333 dans son recueil de contes populaires3. Présent à douze reprises dans le bref texte de Perrault, le syntagme est devenu une sorte de formulette qui a imprimé sa scansion et sa couleur dans la mémoire collective.

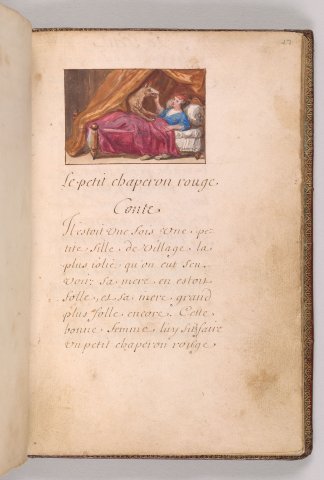

Seul conte de Perrault – avec « La Barbe bleue » – à mentionner une couleur dans son titre, « Le Petit Chaperon rouge » fait l’objet d’un accompagnement iconographique multicolore dans le manuscrit de 1695. Sur la vignette intitulée « Le loup s’apprête à dévorer le Petit Chaperon rouge », l’héroïne – plutôt une jeune fille – est certes coiffée de rouge, mais l’œil est surtout frappé par le déploiement des trois couleurs primaires sur l’image qui cadre le lit et enlumine le théâtre de l’action : courtepointe rouge, rideau jaune, robe bleue.

Cette image illustre le propos d’Aurélia Gaillard sur la question de la couleur dans les contes : « Entrer en féerie, c’est percevoir un monde fortement coloré : à la fois un monde où la couleur est une valeur (qui souligne alors, par des jeux de contrastes, la forte binarité manichéenne du genre) et où la couleur structure la vision, souvent multicolore et bigarrée. […] Le conte impose un univers mental de la couleur4. » Toutefois, l’éclat coloré de la gouache cède la place à la grisaille de la gravure deux ans plus tard, dans les vignettes du volume imprimé des Histoires ou Contes du temps passé. Avec des Moralités, ainsi que dans le luxueux in folio illustré par Gustave Doré que publie Jules Hetzel en 1861. Le conte a pourtant repris des couleurs – en aplat, peu variées et encore moins nuancées, pour d’évidentes raisons techniques – avec les grands imagiers étudiés par Annie Renonciat5 qui a repéré neuf planches du « Petit Chaperon rouge » au cours du XIXe siècle. Il faut avancer dans le siècle suivant pour que le conte commence à être publié en singleton sous le format de l’album.

En 1983, loin des propositions multicolores et édulcorées qui se multiplient dans le champ du livre de jeunesse, la version de Sarah Moon6 fait date, avec ses photographies en noir et blanc qui connotent le cinéma expressionniste allemand et la période de l’Occupation, en éliminant la couleur emblématique du conte7. Notre corpus trichromique dans lequel le rouge relève la dualité du noir et du blanc se situera ainsi à mi-chemin de deux conceptions de l’illustration : celle qui convoque tout le spectre des couleurs et celle qui l’élimine radicalement8.

L’historien des couleurs Michel Pastoureau ne pouvait manquer de s’intéresser au « Petit Chaperon rouge » sur lequel il revient à plusieurs reprises. Il résume les interprétations du choix chromatique de Perrault par différentes disciplines :

Pourquoi rouge ? Chaque spécialité peut apporter sa réponse. Parce qu’on a longtemps eu l’habitude d’habiller les enfants de rouge (histoire). Parce que le récit se situe le jour de la Pentecôte (liturgie). Parce que la fillette est pubère et a très envie de se retrouver dans le lit avec le loup (psychanalyse). Parce qu’il s’agit d’une triade de couleurs et qu’au rouge du chaperon il faut associer le noir du loup et le blanc du petit pot de beure (sémiologie)9.

Il souligne l’importance de cette trichromie, présente dans d’autres contes et fables tels « Blanche-Neige » et « Le Corbeau et le Renard » : « Il ne faut plus envisager le rouge isolément mais lui garder sa place au sein de la triade de couleurs dont il fait partie et en faire une analyse sémiologique10. » L’exemple le plus ancien convoque la Préhistoire, avec une peinture pariétale de la grotte d’Altamira en Espagne, entre 35 000 et 11 000 avant Jésus Christ : « Sur les peintures des grottes du paléolithique, le rouge, le blanc et le brun sont les couleurs dominantes11. » Les pigments rouges étaient plus faciles à maîtriser, ce qui a favorisé leur utilisation, mais leur association au blanc et au noir a toujours fait l’objet d’une interprétation symbolique : « Dans le système chromatique de l’Antiquité, qui tournait autour de trois pôles, le blanc représentait l’incolore, le noir était grosso modo le sale ou l’inquiétant, et le rouge était la couleur, la seule digne de ce nom. La suprématie du rouge s’est imposée à tout l’Occident12. » On se souvient du « bien-aimé blanc et vermeil » du Cantiques des Cantiques ainsi que du sang sur la neige dans Le Conte du Graal : « La beauté plastique de cette vision a captivé les critiques autant que Perceval13. » Le contraste entre le blanc et le rouge se marque également dans le jeu d’échecs jusqu’à la fin du Moyen Âge14. Enfin, le blanc confronté au noir permet de souligner le conflit manichéen entre le Bien et le Mal qui « s’appuie sur la Genèse (lumière/ténèbres) mais aussi sur d’autres sensibilités, en prise avec la nature (jour/nuit par exemple15) ». Cette opposition se développe ensuite dans le monde profane lors d’un tournant dans lequel Michel Pastoureau voit une sorte de « révolution culturelle non seulement dans le domaine des savoirs mais aussi dans celui des sensibilités16 », avec l’apparition de l’imprimerie en Europe :

Plus que les préoccupations des moralistes, plus que les créations des artistes, plus que les recherches des savants, c’est la diffusion du livre imprimé et de l’image gravée qui a constitué le vecteur principal de ces mutations et conduit à faire du noir et du blanc des couleurs « à part ». Et plus encore que le livre lui-même, c’est sans doute l’image gravée et imprimée – à l’encre noire sur du papier blanc – qui sur ce terrain a joué le premier rôle17.

À partir de ce constat, la trichromie du « Petit Chaperon rouge » dans nos albums pourrait fixer ne variatur le rôle de chacune des couleurs : blanc pour la page, noir pour le texte et les images, en réservant le rouge pour le chaperon. Ce serait faire fi de la créativité des artistes dont les propositions graphiques sont aussi inventives et singulières que variées.

Un corpus vaste et diversifié

Faute de pouvoir faire l’historique du choix de la triade noir-blanc-rouge pour illustrer « Le Petit Chaperon rouge18 », nous nous en tiendrons à observer la place qu’elle occupe dans la production récente en France.

Sans prétendre à l’exhaustivité, le corpus que nous avons réuni se compose de 18 albums publiés de 2002 à 202019 que nous tenterons de classer à partir d’un certain nombre de critères externes et internes. Ils attestent une remarquable diversité éditoriale : à l’exception de la série de trois albums de même format publiés chez Actes Sud – une illustration du conte, un album sans texte et une parodie –, tous les autres émanent de maisons d’édition différentes. Certaines sont spécialisées dans le livre de jeunesse (L’École des loisirs, Hélium), d’autres en bande dessinée (Soleils éditions) ou en littérature d’Extrême-Orient (Picquier jeunesse), d’autres encore ont conquis une légitimité dans le domaine de l’album en France (L’atelier du poisson soluble, les Éditions du Rouergue, Møtus) et dans les pays limitrophes (La joie de lire, Notari, Esperluète, À pas de loup, Passe-partout) ; certaines ont pignon sur rue de longue date (Gautier-Languereau), d’autres relèvent de la « petite édition » avec une diffusion plus confidentielle (CMDE, Benoît Jacques éditions), inversement proportionnelle à leur niveau d’exigence éditoriale. Ce corpus révélateur de l’attrait exercé par « Le Petit Chaperon rouge » sur l’édition contemporaine adressée à la jeunesse montre que la triade noir-blanc-rouge est une option chromatique largement partagée.

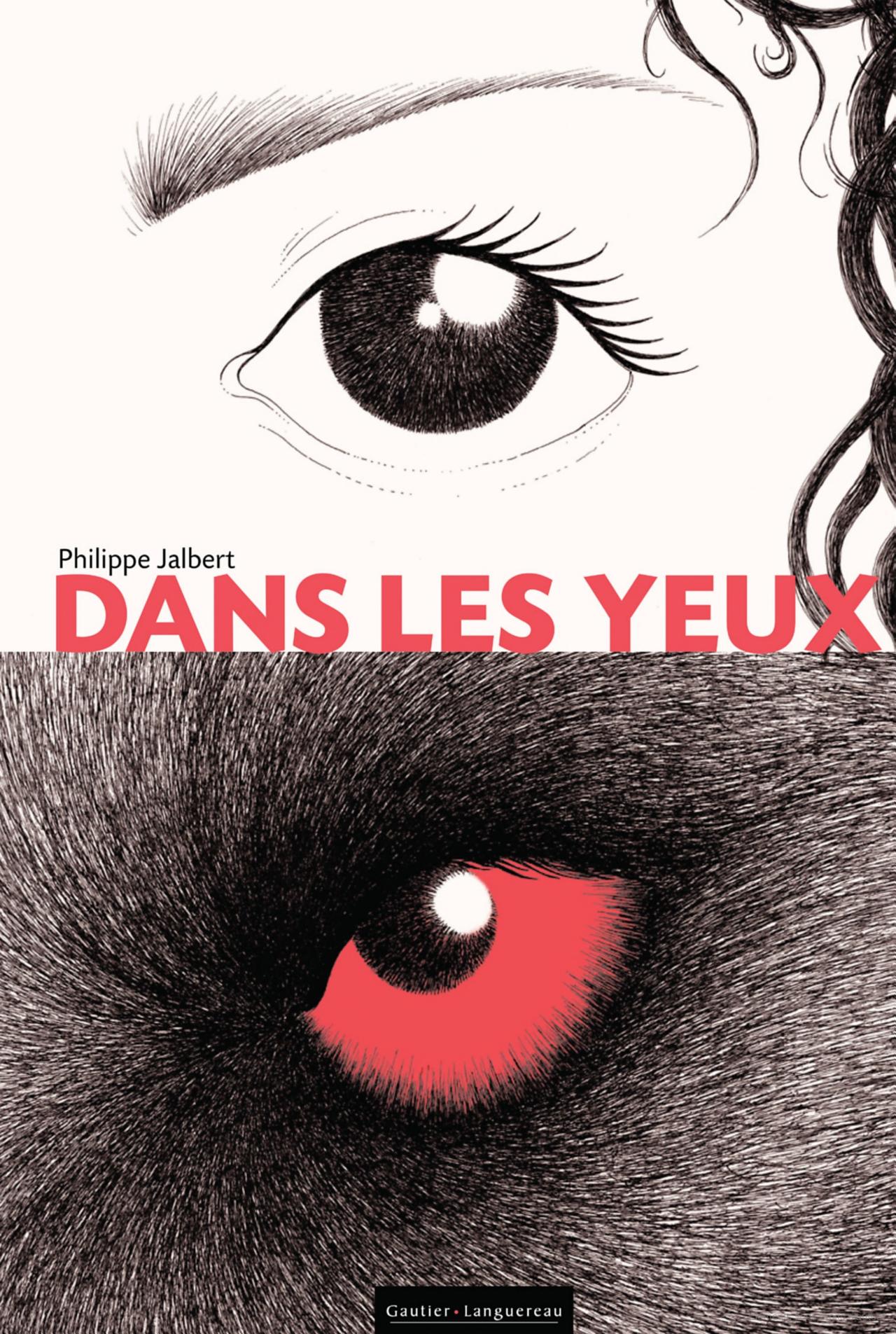

L’un des albums s’intitule simplement Rouge !, mais quatre titres ne comportent pas l’adjectif de couleur attendu (La nuit du visiteur, Dans les yeux, C’est pour te manger, La jeune fille, le loup et la forêt) ; les treize autres reprennent la désignation du personnage éponyme avec quelques variantes : dix d’entre eux restent fidèles au titre initial – bien que l’un des albums l’écrive à l’envers (.rouge chaperon petit Le, Fig. 4) ; les autres le modifient plus ou moins sensiblement en changeant, supprimant ou ajoutant des éléments (Un petit chaperon rouge, Petit chaperon rouge, Chaperon rouge, Le Petit Chaperon chinois, Rouge Rouge Petit Chaperon rouge, Le Petit Chaperon rouge & Ce qu’il advint dans le ventre du loup). En somme, quasiment tous les titres font allégeance à Perrault qui a imaginé la célèbre coiffe rouge ; aussi peut-on soutenir qu’ils s’inspirent de cet auteur, même si seulement cinq d’entre eux revendiquent cette filiation par la mention de son nom en première de couverture ou en page de titre. Même si certains récits reprennent le dénouement réparateur des Grimm, les détails rustiques de la version nivernaise ou la trame de la version asiatique, l’ombre du texte de Perrault continue à planer sur eux, identifiable à travers divers emprunts : la mention de bûcherons, de noisettes, de papillons et surtout la musicale formulette de la porte, « Tire la chevillette, la bobinette cherra ». Joanna Concejo résout à sa manière le problème des sources en faisant se succéder les textes intégraux de Perrault et des Grimm sans rupture dans l’illustration : le fil de laine rouge qui matérialise la relation entre les deux histoires change de forme et de statut d’une page à l’autre, lien dans les cheveux de la fillette ou à sa cheville (écho de la version nivernaise ?), pelote dévidée par les protagonistes (souvenir des Parques antiques), fil pour coudre le ventre du loup ou pour broder et fixer les images du conte au dénouement. Les albums d’Amoretti, Arickx, Concejo, Sourdais reproduisent scrupuleusement le texte de Perrault, moralité incluse, ce qui n’est pas si fréquent dans le domaine du livre de jeunesse où l’éditeur tend à penser qu’il faut ménager les compétences linguistiques, cognitives et culturelles du jeune lectorat.

Réunis par le choix de la triade noir-blanc-rouge, les albums du corpus offrent une gamme diversifiée de formats, de techniques et de choix esthétiques. Du plus petit (Rouge !, 13.5 x 15.5) au plus grand (Dans ses yeux, 22.5 x 32.5), ils sont carrés ou oblongs, à la française ou à l’italienne (parfois très allongés, comme La jeune fille, le loup et la forêt, 28 x 15), souples ou rigides. Deux d’entre eux, réalisés avec des papiers découpés (Le Petit Chaperon rouge de Clémentine Sourdais, Fig. 5, et Le Petit Chaperon chinois), sont des livres animés en trois dimensions qui déplient leurs ombres chinoises sous forme de leporello, telle une frise en relief qui dramatise l’affrontement des protagonistes. Crayons de couleur, fusain, peinture, xylogravure, photographie…, toutes les techniques, traditionnelles, exotiques – par exemple le trait du manga pour Amoretti – ou numériques, sont représentées et parfois combinées.

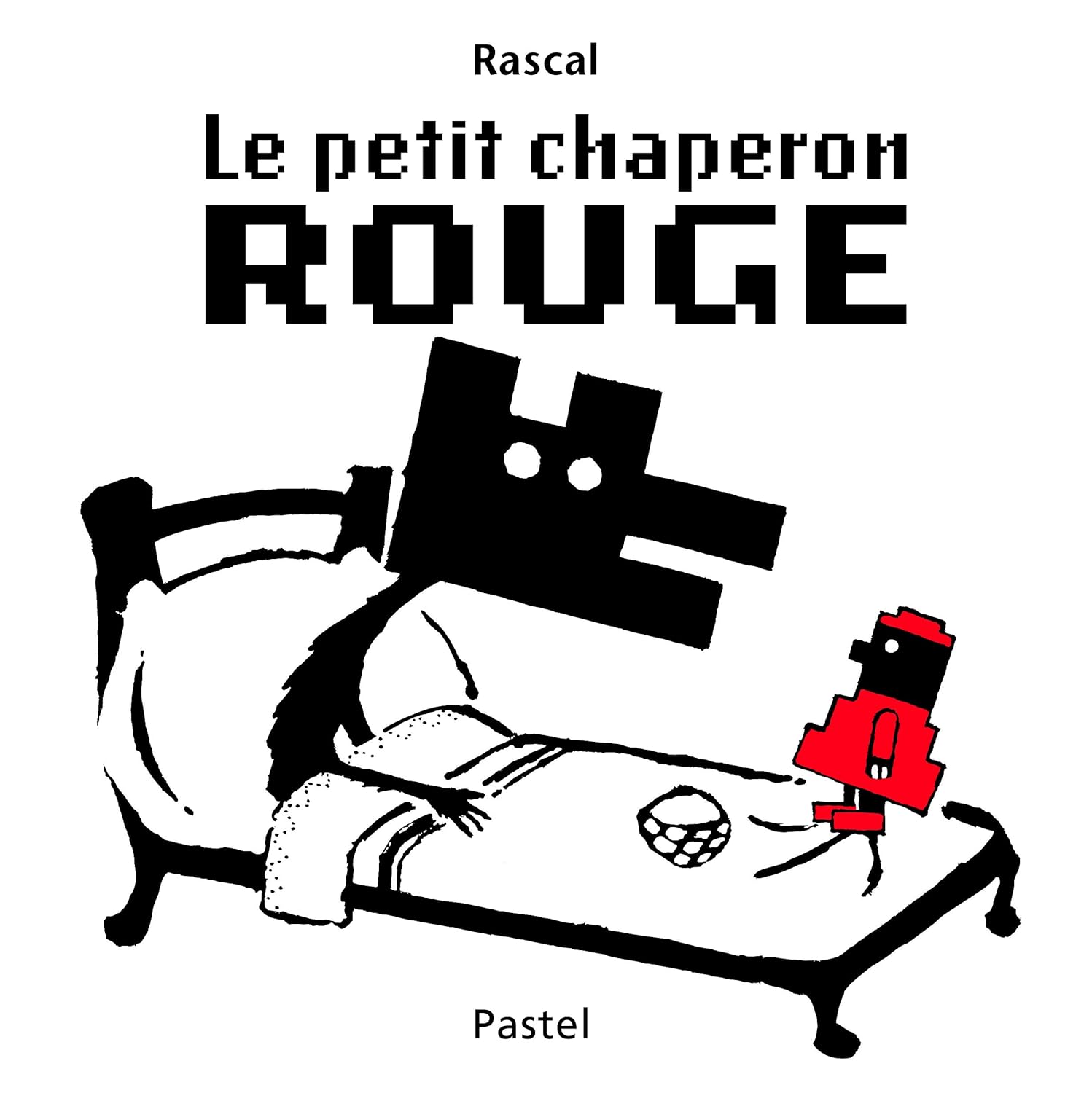

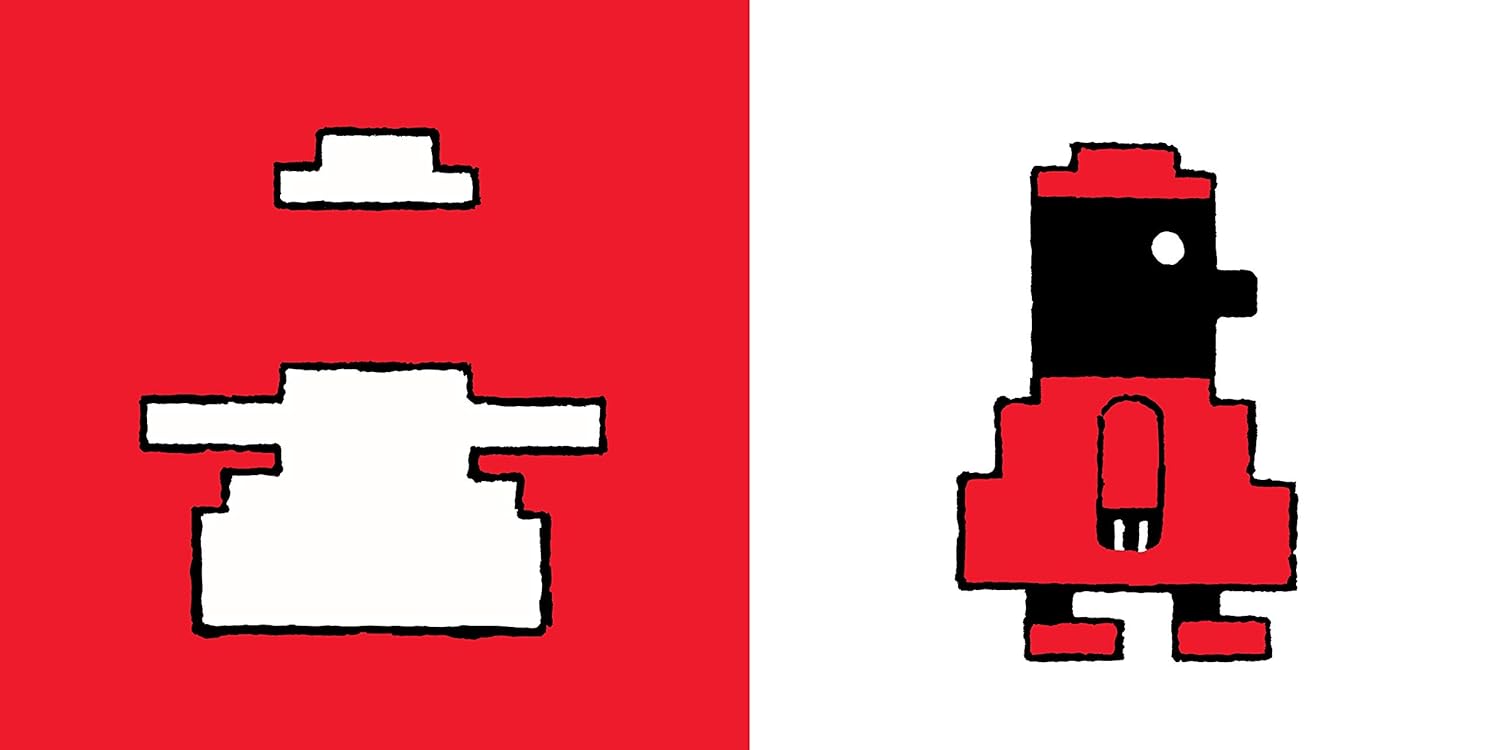

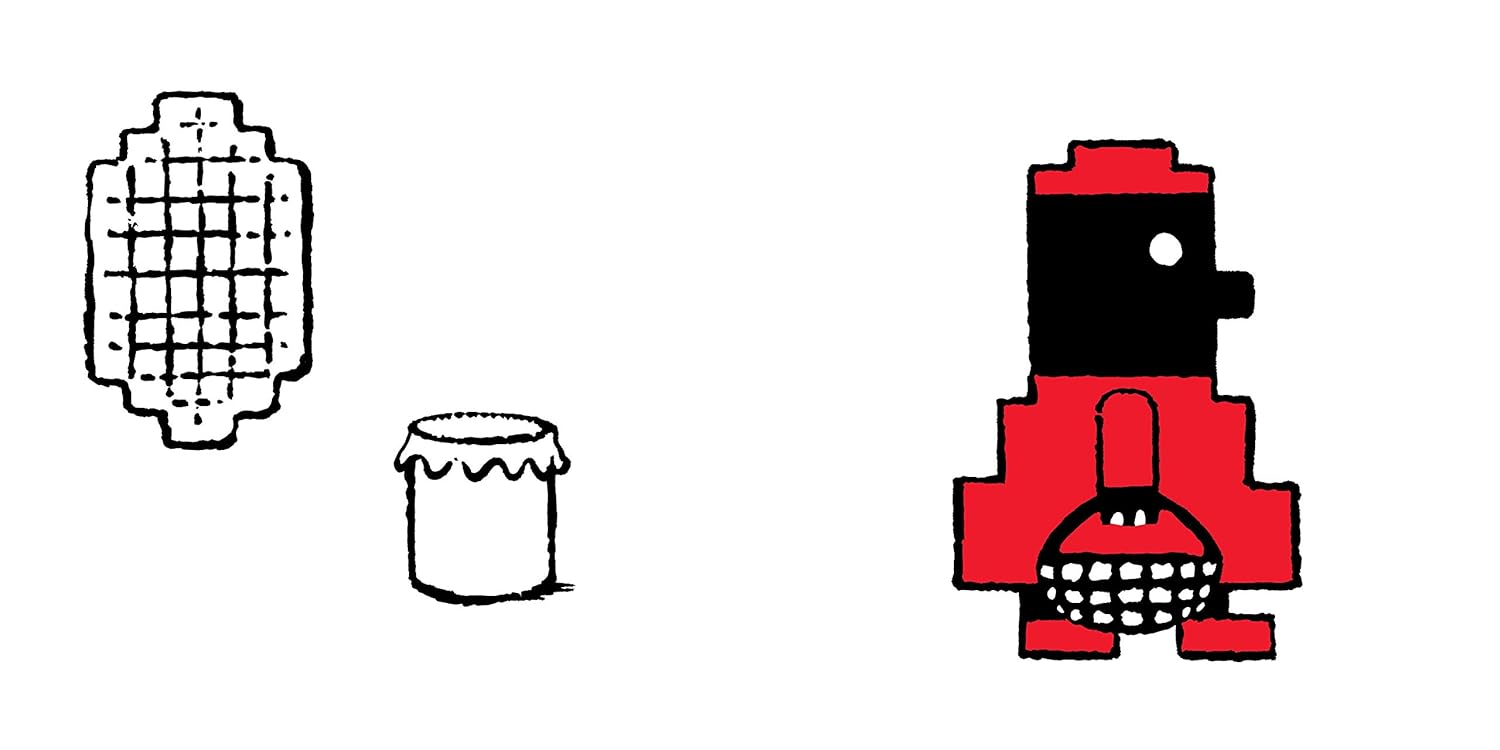

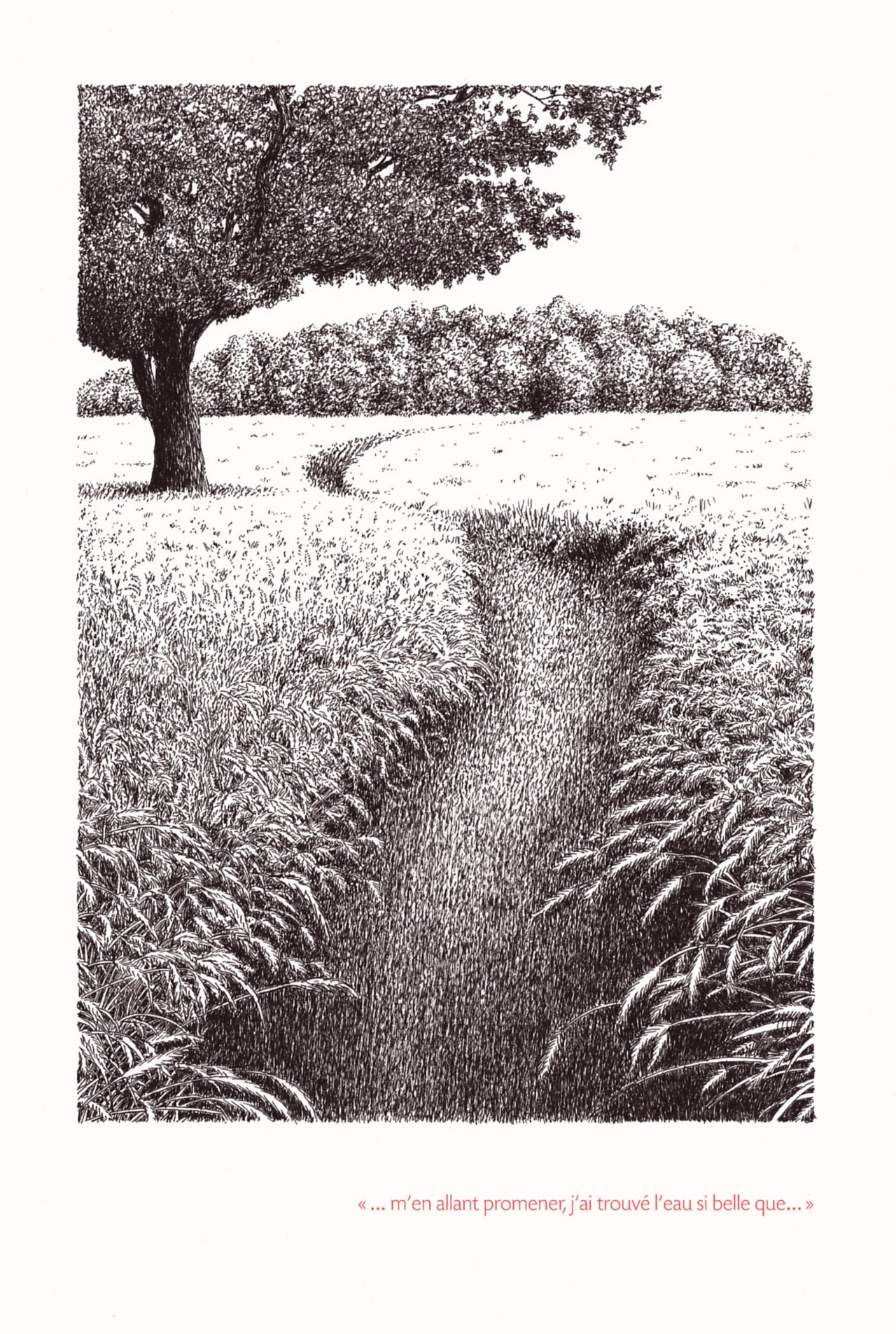

Trois albums relèvent de la pure transposition iconique car ils se passent de texte pour raconter le conte au moyen des seules images. Le Petit Chaperon rouge de Rascal (Fig. 6 à 9), qui se réclame de Perrault, peut être mis en relation avec l’ouvrage de l’illustratrice américaine Molly Bang, Picture This : How Pictures Work20, qui met en évidence l’effet produit par les couleurs noir-blanc-rouge associées à des formes géométriques en prenant l’exemple du célèbre conte : la fillette, simple triangle rouge, apparaît minuscule au milieu des lignes verticales noires des arbres. Teinter de rouge les yeux obliques du loup annonce la prédation, alors que ses dents, triangles aigus blancs, effraient d’autant plus que leur éclat tranche dans la sombre gueule au cœur de la forêt profonde. De plus, Rascal s’autorise des variations liées à la polysémie du rouge pour colorer la tenue de la fillette, le chemin buissonnier semé de fleurs, la fenêtre de la grand-mère après la dévoration, les yeux du loup et surtout la dernière page dont le rouge en aplat traduit la cruauté du dénouement. De son côté, Adolfo Serra joue à modifier la perspective d’une double page à l’autre en proposant des scènes fantasmatiques en trompe l’œil : le lecteur croit suivre l’avancée de la fillette en rouge au milieu des arbres noirs mais découvre, lorsque l’image prend du recul, qu’elle arpente en réalité le dos velu du loup. Au moment où l’enfant arrive chez sa grand-mère et semble gravir un escalier, les marches deviennent les dents alignées dans la gueule du loup. Les contrastes colorés épousent les émotions du lecteur devant les étapes de la terrible histoire. Quant à Giovanna Ranaldi, dans La jeune fille, le loup et la forêt, reprise d’un livre d’artiste publié antérieurement, elle privilégie le noir comme l’annonce la première de couverture d’où le rouge est absent. On le retrouve à l’intérieur du livre pour peindre sur fond de forêt noire l’avancée d’une forme rouge indécise, ainsi que pour tracer les silhouettes des personnages parmi lesquels figurent des chasseurs, car cette version œcuménique emprunte aussi bien aux versions populaires (à commencer par son titre) qu’à celles de Perrault et des Grimm. À l’exception d’une page sur laquelle le visage de la fillette coiffée de rouge se détache sur un fond blanc, la prédominance du noir pour peindre la nature et la présence du loup en gros plan jusqu’à la dernière page font peser sur ce mystérieux album sans texte des menaces sans échappatoire.

À partir du conte de Perrault, les auteurs explorent des voies fictionnelles qui s’inscrivent dans les catégories détaillées par Gérard Genette21 et Richard Saint-Gelais22 : par exemple, ils imaginent ce qui se passe avant le conte (Rouge !) ou après (Le Petit Chaperon rouge & Ce qu’il advint dans le ventre du loup) ; ils procèdent à des inversions parodiques : dans Un petit Chaperon rouge, la fillette triomphe du loup, dans C’est pour mieux te manger !, des petits loups jouent à se faire peur en mimant eux-mêmes le conte ; La nuit du visiteur ne retient que l’épisode de l’arrivée du loup chez la grand-mère, rendue ici burlesque et déclinée sous forme de variations à la manière des Exercices de style de Raymond Queneau.

Que le rouge soit systématiquement attribué à la fillette et le noir au loup, le tout sur fond blanc, semble s’imposer mais quelques artistes font un autre usage des couleurs. Chez Chiara Carrer, qui s’inspire de la version nivernaise – le texte italien original s’intitule bien La Bambina e il lupo, mais la traduction française a préféré se référer à Perrault –, c’est le bzou23 qui est rouge (Fig. 10 et 11). Chez Julia Chausson, le loup noir au début devient rouge à partir de la scène du lit, quand la menace se précise. Chez Myriam Mallié, l’illustration se concentre sur un seul objet du conte : le lit de la scène finale – ce qui ne manque pas de rappeler la dernière image de l’album de Sarah Moon avec ses draps froissés photographiés en plongée. L’artiste précise en avant-texte : « Dans ce conte, la scène du lit est de la plus haute intensité. […] Les couleurs noires et rouges me sont venues naturellement. » Aussi décline-t-elle l’image de ce lit en gros plan, avec des variations d’une double page à l’autre pour peindre un matelas blanc sous une literie rouge en désordre, sur fond noir. Force est de constater le pouvoir de cette image pour suggérer ce qui n’est pas montré, en l’absence des personnages, avec la centration sur le lit et la prépondérance brutalement contrastée du rouge et du noir.

Les limites de cet article ne nous permettant pas de détailler davantage les propositions artistiques qui combinent les trois couleurs24, nous nous attarderons seulement sur l’un des albums les plus récents à avoir exploité cette veine, Dans les yeux de Philippe Jalbert.

Le point de vue de la couleur

Philippe Jalbert publie depuis le début des années 2000 des albums pour enfants chez différents éditeurs. Il s’inspire souvent des contes classiques pour les parodier, les entremêler, et divertir les plus jeunes lecteurs par ses images humoristiques et bariolées. Un fossé sépare cette production de l’album qui a retenu notre attention, Dans ses yeux, réappropriation originale du « Petit Chaperon rouge » de Perrault en noir-blanc-rouge publiée en 2017 chez Gautier-Languereau. Bien que le nom de l’auteur source ne soit pas mentionné, la référence s’impose au fil de la lecture où s’égrènent les indices iconiques et textuels : présence des bûcherons, chevillette à tirer, désignation de la « Mère-grand », dénouement sans appel.

Le dispositif de représentation mis en place par l’artiste joue le rôle d’interface entre texte et image, entre le montré et le dit, deux manières de faire voir et entendre le conte. Pour reprendre la définition de Stéphane Lojkine :

L’espace, dans un dispositif de représentation, n’est donc pas n’importe quel espace. Il est motivé par la fiction, et, par là, il est installé pour faire sens. Plus précisément, l’organisation de cet espace est une organisation qui fait sens d’emblée, avant même qu’un discours n’en rende compte. L’organisation signifiante de l’espace constitue la dimension symbolique du dispositif de représentation25.

La première de couverture (Fig. 12) accroche d’emblée le lecteur avec son titre rouge en gros caractères d’imprimerie qui coupe la page en deux pour distinguer les espaces dévolus à chaque personnage : en haut, sur fond blanc, s’ouvre un œil noir en gros plan, bordé de boucles de cheveux noirs ; en bas, un œil oblique et rouge de même format se détache sur un fond strié de noir, qui évoque un pelage animal.

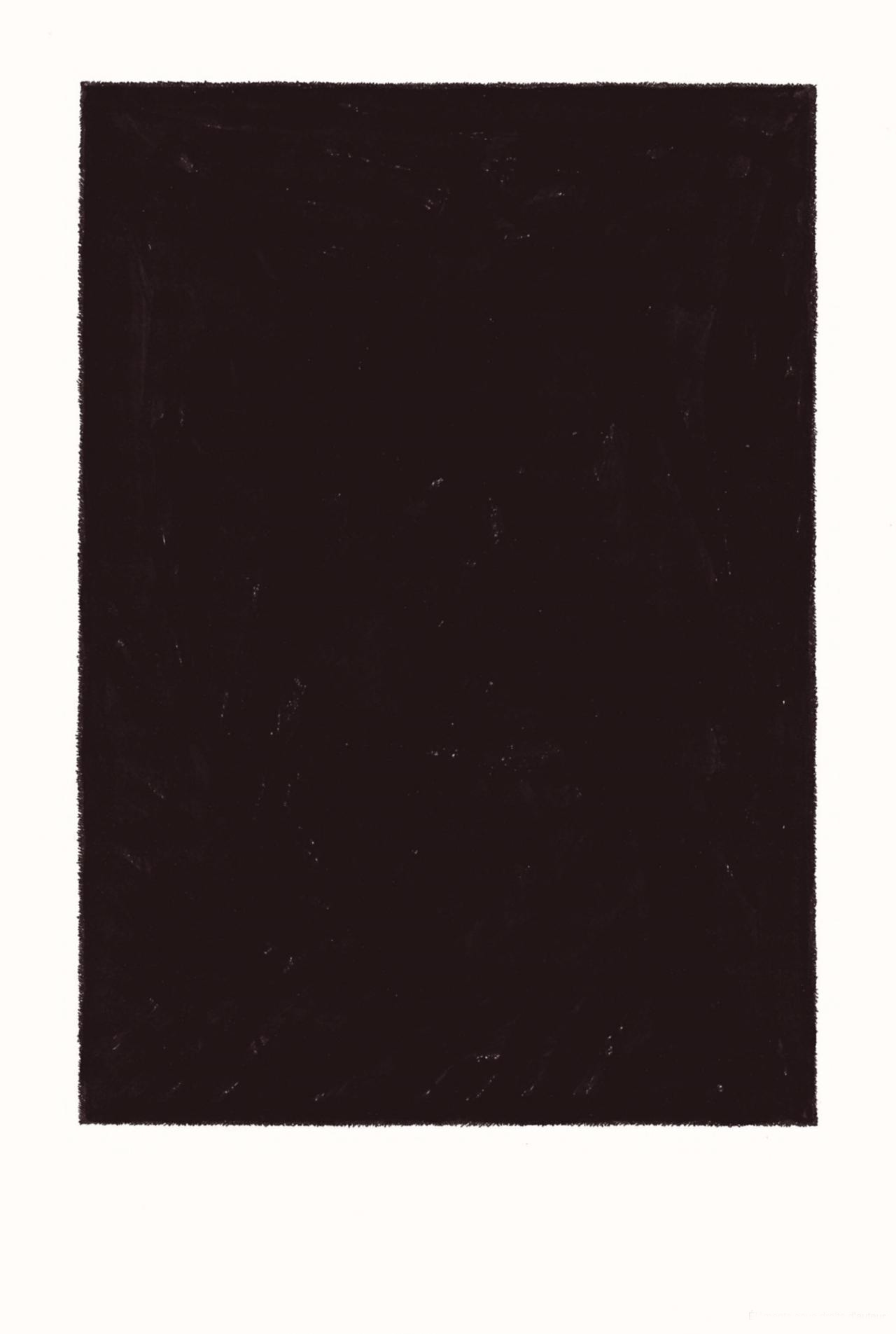

Abréviation de la formule « les yeux dans les yeux », le titre suggère un face à face, mais pour l’instant, c’est le lecteur lui-même qui est happé par les deux regards. Au cas où la confrontation mise en place n’aurait pas alerté celui qui tient l’album en main, l’aplat rouge de la quatrième de couverture vend la mèche avec une inscription en caractères blancs, au centre de la page : « Le Petit Chaperon rouge. Le Loup. | À chacun sa vision, son aventure » et une autre en caractères noirs en bas de page : « Quand un artiste revisite la plus connue des peurs enfantines. » C’est généralement l’éditeur qui tient à apporter des précisions propres à stimuler l’intérêt du lecteur, partant de l’acheteur, mais sans doute n’étaient-elles guère indispensables ici dans la mesure où les deux regards et les couleurs employées connotaient le conte source et les menaces dont il est porteur. Menaces confirmées par les doubles pages de garde initiales et finales entièrement noires.

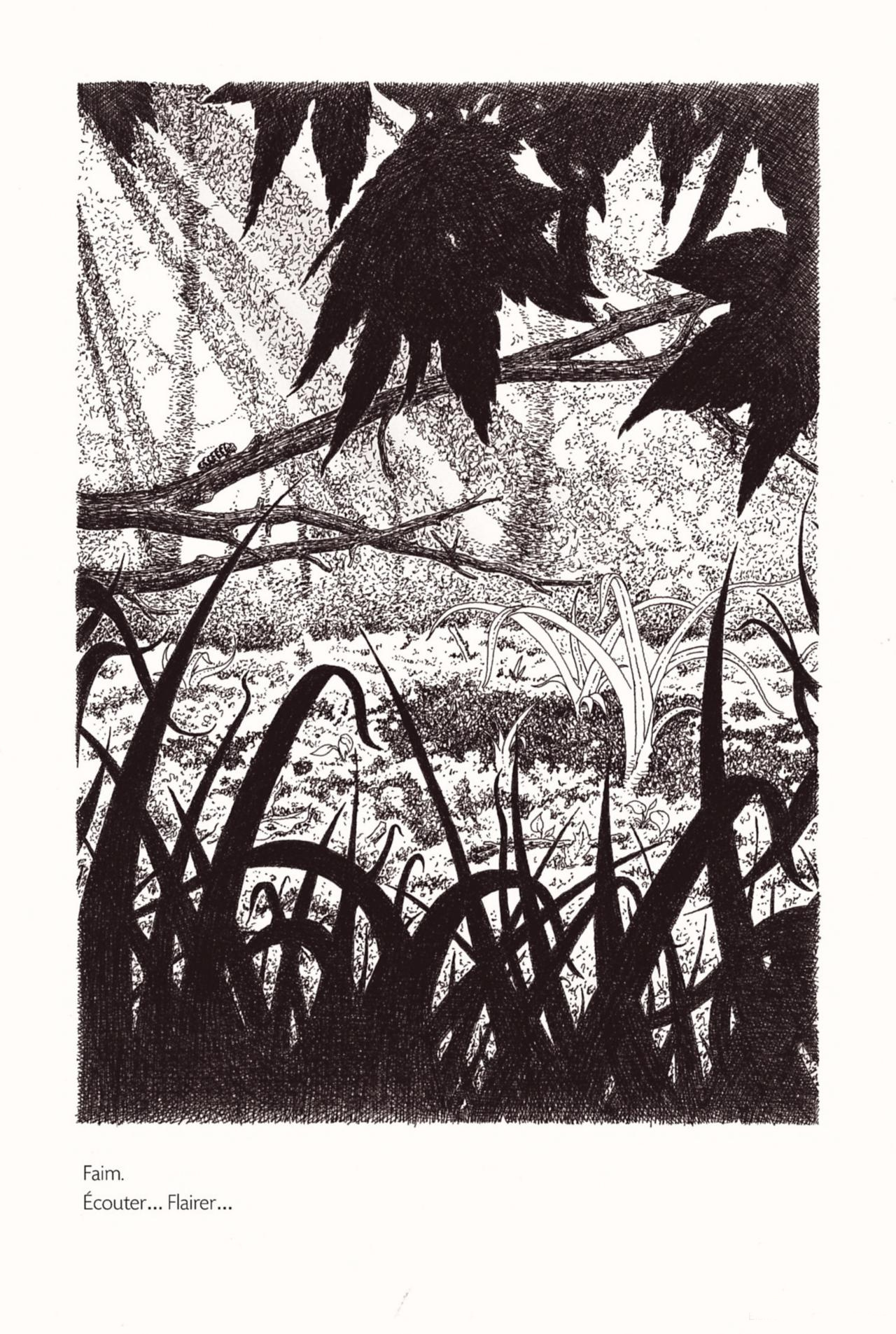

Le dispositif imaginé par Philippe Jalbert met en place un jeu de focalisation qui se fonde sur l’annonce du titre et la met en œuvre ; après la séparation horizontale des deux personnages en première de couverture, la perspective s’inverse à l’ouverture de l’ouvrage car une nouvelle séparation, cette fois verticale, attribue à chacun d’eux l’une des doubles pages. Tout au long de l’album, la fausse page, à gauche, montre ce que voit le loup (Fig. 13, 15), et la belle page, à droite, ce que voit la fillette (Fig. 14, 16). Au pied de chacune des images bordées de blanc qui occupent la page entière, s’inscrit un bref texte dont la couleur correspond au personnage concerné, noir à gauche pour le loup, rouge à droite pour la fillette. D’une page à l’autre, le lecteur est donc placé tour à tour « dans les yeux » de chacun des protagonistes. La brièveté et les ellipses du texte à deux voix sont compensées par l’expressivité des images de facture réaliste dessinées à l’encre noire sur fond blanc. Les seules touches de rouge concernent le vêtement de la petite fille, le texte qui rapporte ses paroles et les yeux du loup, un loup qui voit rouge, et dont l’œil ne lâche pas la silhouette du Petit Chaperon rouge.

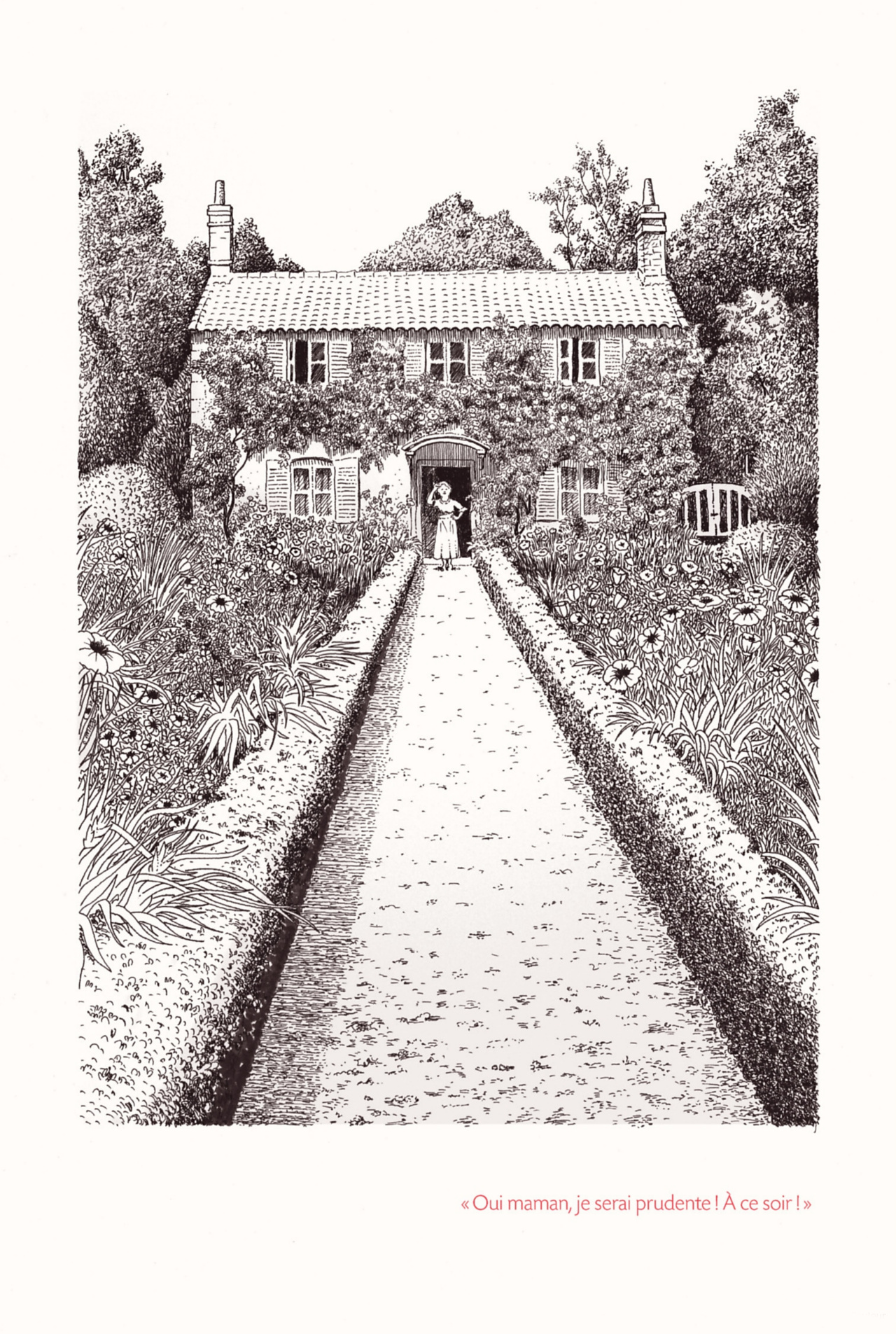

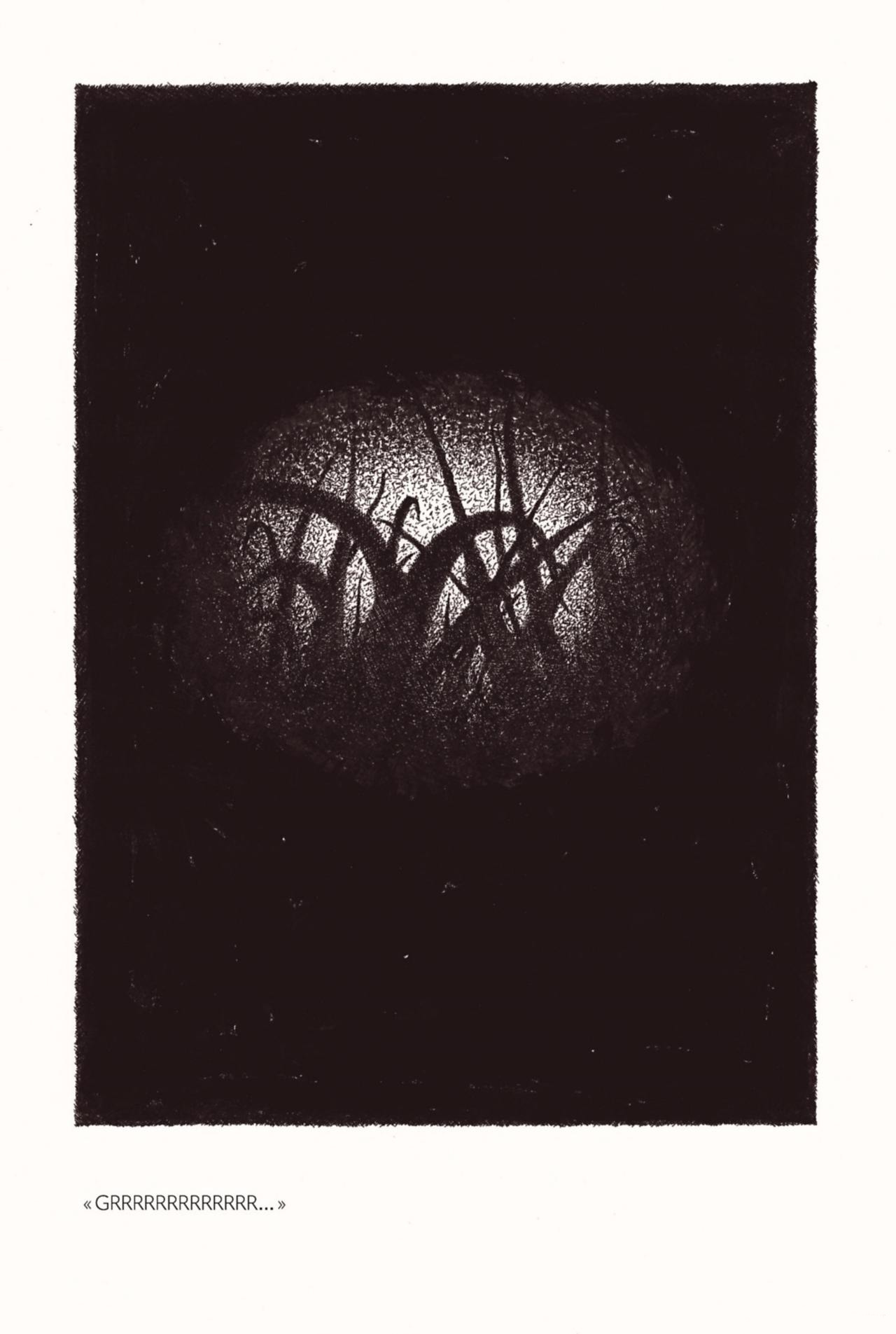

L’illustration fait la part belle à la forêt cadrée en contre-plongée à partir de la source des regards située près du sol. Les détails végétaux minutieusement tracés, le gigantisme des fûts rappellent l’atmosphère des planches de Gustave Doré et l’impressionnante disproportion entre les enfants et les arbres sur les images qui accompagnent « Le Petit Poucet ». Philippe Jalbert adapte sa focale à chaque personnage : les bûcherons sont vus de près par la fillette qui échange quelques mots avec eux, mais on les distingue à peine lorsque le loup se tient prudemment à l’écart de leur clairière. Le moment de la rencontre révèle le hors champ de la première de couverture qui ciblait seulement deux yeux en insert : Chaperon et Loup sont réunis sur la double page, elle cadrée en plan américain, sur fond de forêt, lui en gros plan, tête détourée sur fond blanc, les yeux rouges. La sobriété de l’échange de salutations : « Bonjour Petit Chaperon rouge », « Bonjour, le Loup » n’atténue pas la tension provoquée par la juxtaposition des deux personnages qui se regardent « dans les yeux ». Le texte confirme qu’un changement s’opère chez la fillette à partir de la rencontre. Avant, elle chantait avec insouciance « À la claire fontaine » ; après, une certaine inquiétude se fait jour et elle incite les animaux croisés à fuir en leur disant que « le Loup est dans les parages », tout en restant inconsciente du danger pour elle-même, comme le montre son exclamation au terme du parcours : « Ouf, il était temps ! Pourvu que Mère-Grand ait de l’orangeade… ». Alors que les propos de la fillette sont placés entre guillemets pour rapporter sa chanson et les propos qu’elle adresse aux différents personnages, le texte en page de gauche révèle les pensées du loup au moyen de phrases nominales et d’infinitifs à valeur impérative : « Faim. Écouter… Flairer… » (Fig. 17) lorsqu’il la repère, « Là. En chasse… » quand il l’aperçoit – première occurrence de la silhouette rouge – « S’éloigner des hommes. Ne pas perdre sa trace. » au vu des bûcherons, « Rester prudent. Lui demander où elle va. » après les salutations. Puis « Arriver avant elle. Courir » sur le chemin, « Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer » devant la porte et « Faim ! » face à la grand-mère. Cette sorte de monologue intérieur reprend fidèlement en les dramatisant plusieurs notations de Perrault au fil du conte : « le Loup […] eut bien envie de la manger ; mais il n’osa à cause de quelques Bûcherons qui étaient dans la Forêt. Il lui demanda où elle allait26 » et plus loin, « il y avait plus de trois jours qu’il n’avait rien mangé27 ». La sélection annuelle de La Revue des livres pour enfants destine en 2018 l’album de Philippe Jalbert aux enfants à partir de 9 ans seulement28 car son choix de focalisation n’épargne guère la sensibilité du lecteur – fidèle en cela au texte source qui se termine abruptement par la dévoration de la fillette, ce qui a choqué des générations de lecteurs. Bruno Bettelheim rappelle le propos d’Andrew Lang pour qui le conte de Perrault devrait être rayé du répertoire29 et les praticiens qui travaillent sur « Le Petit Chaperon rouge » en thérapie veillent à lui adjoindre le dénouement réparateur des Grimm30. Les dernières doubles pages de l’album épousent les étapes du dialogue amébée dans lequel l’enfant s’étonne des particularités physiques de sa grand-mère, mais seules les phrases de la fillette sont rapportées ici car le loup continue à se parler à lui-même : « Inspirer. Expirer », « Se calmer. Rester patient », « Pas encore. Attendre le bon moment ». À chaque tourne de page, au fil d’un suspense savamment dosé et traduit cinématographiquement par un zoom avant, l’image de chaque protagoniste grossit dans le regard de l’autre jusqu’à la scène finale où la gueule du loup s’ouvre toutes dents dehors. Les deux dernières pages impressionnent par une conclusion qui se passe de mots et résume l’affrontement des couleurs du conte : elles opposent sur fond blanc deux monochromes en aplat, rouge à gauche, noir à droite.

Tout illustrateur du « Petit Chaperon rouge » se doit de convier la couleur mentionnée dans le titre du conte – à l’exception de Sarah Moon qui osa s’en dispenser. Aussi le rouge est-il devenu l’indice iconique, l’estampille incontestable qui signe l’aventure de la fillette confrontée au loup en portant haut et clair les symboles d’une polysémie capable de connoter aussi bien la séduction que la violence. Ne retenir que cette couleur, c’est la valoriser, la mettre en exergue, lui donner plus d’éclat encore en l’opposant aux deux extrêmes que sont le noir et blanc, hors du spectre chromatique. C’est faire appréhender la gourmandise, la convoitise, l’interdit, la cruauté, tout ce que recèle un conte qu’Anne-Marie Garat n’hésite pas à qualifier de « saignant » tant il cumule, dans « son érotique barbare […] toutes les hantises du sexe et de la mort31 ». Un tel arrière-plan reste forcément crypté dans l’album pour la jeunesse où le conte s’avance masqué, comme le montre l’éventail des propositions graphiques que nous avons rapidement parcourues. Pour protéger l’innocence enfantine et ne pas offusquer les médiateurs du conte, on lui adjoint un codicille et on fait de la victime une héroïne modèle que l’image magnifie. Quelques artistes, toutefois, continuent à suivre le fil rouge du récit séculaire dont Charles Perrault a donné la version la plus concise. Pour approcher et traduire en images cette histoire fascinante, leurs illustrations essaient, conformément à l’étymologie du mot, d’éclairer les contours de sa dérangeante opacité.

Bibliographie primaire (classée par noms d’illustrateurs)

AMORETTI, François, Le Petit Chaperon rouge & Ce qu’il advint dans le ventre du loup, Toulon, Soleils éditions, 2010

ARICKX, Lydie, Le Petit Chaperon rouge, Arles, Actes Sud junior, 2012

BANG, Molly, Picture This: How Pictures Work, San Francisco, 2000

CARPENTIER, Élise, BRIÈRE-HAQUET, Alice, Rouge !, Caen, Møtus éditions, 2010

CARRER, Chiara, Le Petit Chaperon rouge, Genève, La joie de lire, 2005

CHAUSSON, Julia, Le Petit chaperon rouge, Bruxelles, À pas de loup, 2019

CONSEJO, Joanna, Le Petit Chaperon rouge, Genève, Éditions Notari, 2015

JACQUES, Benoît, La nuit du visiteur, Montigny-sur-Loing, Benoît Jacques Books, 2008

JALBERT, Philippe t, Dans les yeux, Vanves, Gautier-Languereau, 2017

LERAY, Marjolaine, Un petit chaperon rouge, Arles, Actes Sud, « Encore une fois », 2014

LOUIS, Catherine, SELLIER, Marie, Le Petit Chaperon chinois, Picquier Jeunesse, 2010

MALLIÉ, Myriam, Le Petit Chaperon Rouge, Noville-sur-Méhaigne, Esperluète éditions, 2009

MOON, Sarah, Le Petit Chaperon rouge, Paris, Grasset « Monsieur Chat », 1983

RANALDI, Giovanna, La jeune fille, le loup et la forêt, Passe partout, 2020

RASCAL, Le petit chaperon rouge, Paris, L’École des loisirs, « Pastel », 2002

ROGIER, Françoise, C’est pour mieux te manger, Le Puy-en-Velay, L’atelier du poisson soluble, 2012

SERRA, Adolfo, Chaperon Rouge, Arles, Actes Sud Junior, 2012 [Caperucita Roja, 2011]

SOURDAIS, Clémentine, Le Petit Chaperon rouge, Hélium, 2013

CROS Marine, TILLET, Marien, .rouge chaperon petit Le, Toulouse, CMDE, « Dans le ventre de la baleine », 2012

VANDENABEELE, Isabelle, VAN DE VENDEL, Edward, Rouge Rouge Petit Chaperon Rouge, trad. du néerlandais Daniel Cunin, Rodez, Éditions du Rouergue, 2003 [Rood Rood Roodkapje]

Bibliographie secondaire

BETTELHEIM, Bruno, Psychanalyse des contes de fées, trad. Théo Carlier, Paris, Éditions Robert Laffont, 1976, p. 214 [The Uses of Enchantment]

CONNAN-PINTADO, Christiane, « Les contes patrimoniaux ʺDans le ventre de la baleineʺ, une collection de remakes », XXI/XX, 4, Classiques Garnier, 2023, p. 163-176

——— « Les contes des Grimm en France au XXIe siècle : quand le conte devient album », Ondina/Ondine 7, 2022, p. 29-46

DELARUE, Paul et TENÈZE, Marie-Louise, Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France, Paris, Maisonneuve et Larose, 1997 [1954]

GAILLARD, Aurélia, « Avant-propos », Féeries. Études sur le conte merveilleux (XVIIe-XIXe siècle), 17, 2021, « Contes en couleur »

GARAT, Anne-Marie, Une faim de loup. Lecture du Petit Chaperon rouge, Arles, Actes Sud, « Un endroit où aller », 2004

GENETTE, Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Éditions du Seuil, « Poétique », 1982

LAFFORGUE, Pierre, Petit Poucet deviendra grand. Soigner avec le conte, Paris, Petite bibliothèque Payot, 2002 [Mollat éditeur, 1995]

LE MEN, Ségolène, « L’illustration : questions de méthode ? », dans Entre le texte et l’image : la place des arts visuels dans l’enseignement des lettres, Versailles, Actes de la Desco, Scérén CRDP, 2002

LOJKINE, Stéphane « Le dispositif : une réalité et un enjeu contemporains », Utpictura18

PASTOUREAU, Michel, Blanc. Histoire d’une couleur, Paris, Éditions du Seuil, 2022

——— Rouge. Histoire d’une couleur, Paris, Éditions du Seuil, 2016

——— Noir. Histoire d’une couleur, Paris, Éditions du Seuil, 2008

PASTOUREAU, Michel et SIMONNET, Dominique, Les couleurs expliquées en images, Paris, Éditions du Seuil, 2015

PICAUD, Carine et PIFFAULT, Olivier, Contes en images. Entre peur et enchantement, Paris, Éditions de la Martinière, 2012

RENONCIAT, Annie, « Et l'image, en fin de conte ? Suites, fantaisies et variations sur les contes de Perrault dans l'imagerie », Romantisme 78, 1992, p. 103-126

REY-FLAUD, Henry, « Le sang sur la neige : analyse d'une image-écran de Chrétien de Troyes », Littérature 37, 1980, p. 15-24

SAINT-GELAIS, Richard, Fictions transfuges. La transfictionnalité et ses enjeux, Paris, Éditions du Seuil, « Poétique », 2011

Notes

Carine Picaud et Olivier Piffault, Contes en images. Entre peur et enchantement, Paris, Éditions de la Martinière, 2012, p. 6.

Ségolène Le Men, « L’illustration : questions de méthode ? », in Entre le texte et l’image : la place des arts visuels dans l’enseignement des lettres, Versailles, Actes de la Desco, Scérén CRDP, 2002, p. 54.

Paul Delarue et Marie-Louise Tenèze, Le Conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France, Paris, Maisonneuve et Larose, 1997 [1954], p. 373.

Aurélia Gaillard, « Avant-propos », Féeries. Études sur le conte merveilleux (XVIIe-XIXe siècle), n°17, 2021, « Contes en couleur ».

Annie Renonciat, « Et l'image, en fin de conte ? Suites, fantaisies et variations sur les contes de Perrault dans l'imagerie », Romantisme, 1992, n°78 « Le conte et l'image », p. 103-126.

Sarah Moon, Le Petit Chaperon rouge, Paris, Grasset « Monsieur Chat », 1983.

En 2010, Sarah Moon fait paraître Le Petit Chaperon noir, aux éditions du Kahitsukan, musée d’art contemporain de Kyoto où elle expose les photographies en noir et blanc qui composent l’ouvrage – parmi lesquelles figurent celles de l’album de 1983 – ; de plus, un film portant le même titre est projeté, un court-métrage présent sur le DVD qui accompagne le volume.

Michel Pastoureau rappelle qu’à partir de la mise en évidence du spectre des couleurs par Newton, « dans ce nouvel ordre des couleurs, il n’y a plus de place ni pour le noir, ni pour le blanc » (Noir. Histoire d’une couleur, Paris, Éditions du Seuil, 2008, p. 148).

Ibid., p. 139.

11 Michel Pastoureau, Dominique Simonnet, Les couleurs expliquées en images, Paris, Éditions du Seuil, 2015, p. 36.

Ibid., p. 41.

13 Henry Rey-Flaud, « Le sang sur la neige : analyse d'une image-écran de Chrétien de Troyes », Littérature, 1980, n°37, p. 15-24.

Michel Pastoureau, Blanc. Histoire d’une couleur, Paris, Seuil, 2022, p. 74-77.

Ibid., p. 114

Ibid.

L’exemple le plus ancien que nous avons pu repérer est une affiche de théâtre réalisée par le peintre américain Maxfield Parrish : Very Little Red Riding Hood, The Mask and Wig Club, University of Pennsylvania, 1897. Voir Fig. 3.

On trouvera la liste des titres et leurs références dans la bibliographie primaire en fin d’article.

Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Éditions du Seuil, « Poétique », 1982.

Richard Saint-Gelais, Fictions transfuges. La transfictionnalité et ses enjeux, Paris, Éditions du Seuil, « Poétique », 2011.

Paul Delarue, Le conte populaire français, Paris, Maisonneuve et Larose, 1976, t. 1, p. 373 : « J’ai demandé au conteur : “Qu’appelez-vous le bzou ? – C’est, m’a-t-il dit, comme le brou ou le garou ; on dit aussi en Nivernais loup-brou ou loup-garou, mais je n’ai jamais entendu dire que dans ce conte le bzou”. »

24 Nous nous permettons de mentionner certaines de nos propres études : pour Le Petit Chaperon rouge de Joanna Consejo (« Les contes des Grimm en France au XXIe siècle : quand le conte devient album », dans Ondina/Ondine, n° 7, Université de Saragosse, p. 29-46) et pour Rouge Chaperon Petit Le de Marien Tillet, ill. Marine Cros (« Les contes patrimoniaux Dans le ventre de la baleine, une collection de remakes », dans XXI/XX, n°4, Classiques Garnier, 2023, p.163-176.

25 Stéphane Lojkine, « Le dispositif : une réalité et un enjeu contemporains », l’auteur souligne.

Charles Perrault, Contes, Paris, Le Livre de poche classique, 1990, p. 194.

Ibid., p. 195.

Voir la notice du catalogue de la Bnf.

Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, trad. Théo Carlier, Paris, Éditions Robert Laffont, 1976, p. 214 [The Uses of Enchantment].

Pierre Lafforgue, Petit Poucet deviendra grand. Soigner avec le conte, Paris, Petite bibliothèque Payot, 2002, p. 295 [Mollat éditeur, 1995].

Illustrer les contes de Perrault

3|2024 - sous la direction de Olivier Leplatre

Illustrer les contes de Perrault

Illustration

Temporalité et spatialité dans les illustrations des « Fées »

Les métamorphoses plastiques de la féerie

Illustrations gothiques des contes de Perrault par Marillier pour Le Cabinet des fées

De face ou de dos, les enjeux de l’illustration de la mise à mort de la Barbe bleue

Les objets dans les Contes de Perrault et dans les illustrations de Gustave Doré

Décoration

« The Tangle of World’s Wrong and Right » : la saturation comme stratégie d’effacement

Illustrer, décorer : un grand décor pour un grand récit

Récits graphiques, albums

La « pensée visuelle et spatiale » au service de quatre contes de Perrault

« Le Petit Chaperon rouge » en noir-blanc-rouge dans l’album contemporain pour la jeunesse

Images des Contes de Perrault dans les albums jeunesse