« Le héros, pour moi, c’est un homme comme les autres qui, dans son histoire, dans sa vie, a eu l’occasion de faire des choses peu communes ». Vittorio Cottafavi1

L’image du héros Héraclès/Hercule est régulièrement étudiée dans la recherche scientifique pour illustrer son caractère universel dans les constructions sociales, de l’Antiquité à nos jours. Il est l’homme fort, courageux, avec ses failles et ses qualités. Ainsi, ce demi-dieu, fils du divin Zeus et de la mortelle Alcmène, a toujours été au centre des productions artistiques les plus populaires depuis l’Antiquité : du vase grec au film hollywoodien, en passant par la bande dessinée. Son histoire, à la fois tragique et comique, permet de l’inscrire dans de nombreuses intrigues et situations qui l’intègrent tant dans le monde des mortels que dans celui des divinités. S’il n’est pas utile de refaire ici son curriculum tant son mythe le précède, il convient tout de même de rappeler son caractère civilisateur, si cher à Colette Jourdain-Annequin2 : plus qu’une simple résultante du meurtre familial, l’accomplissement des fameux travaux qui lui sont associés est aussi une question d’acculturation et de bienfait pour les régions que traversait le héros béotien. Il rétablit l’ordre, combat des monstres et pacifie les territoires.

Dans les sources antiques, comme le rappelle Colette Jourdain-Annequin3, ces travaux sont d’abord désignés comme ponoi ou mochtoi. Ces termes renvoient au théâtre et donc au caractère tragique du personnage et de sa destinée4 mais surtout, ils impliquent une condition humaine dégradante. Avec ces deux termes, Héraclès n’est rien d’autre qu’un homme au milieu des autres mortels « avant que l’excès même de ses souffrances ne l’ait conduit à l’immortalité5 ». Plus tard, les auteurs anciens ont figé un autre terme, athloi, plutôt en lien avec le monde sportif et les épreuves devenues canoniques pour le héros grec. De la même manière que pour les deux premiers qualificatifs, athloi est la marque d’une servitude, qu’elle soit auprès d’Eurysthée ou d’Augias6. Quoi qu’il en soit, Héraclès est un héros en mouvement, qui transforme non seulement le quotidien des dieux, mais aussi celui des mortels. La postérité a visiblement retenu le héros des travaux et le pourfendeur de monstres. Cette aura n’est pas restée sans écho auprès des grands dirigeants depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours (Maximien Hercule ou Henri IV par exemple), qui n’ont eu de cesse de convoquer cet Héraclès, devenu Hercule, civilisateur.

De l’Antiquité à l’époque contemporaine, il n’est donc pas étonnant de suivre Hercule, de sculpture en peinture et de peinture en film. L’industrie cinématographique, depuis sa création, est intimement liée à l’Antiquité, et Hercule y fait son apparition sous le crayon du pionnier du dessin animé français Emile Cohl en 1910, produit par Gaumont (fig. 1)7.

Cette image montre un Hercule barbu, ventripotent, combattant les oiseaux du Lac Stymphale. La mise en scène très minimaliste permet en un instant de saisir le travail qu’est en train de réaliser le héros alors qu’aucun élément ne permet d’identifier formellement Hercule : pas de massue, pas de léonté, et même l’arc et les flèches qui lui ont pourtant été nécessaires afin de tuer les oiseaux sont absents de la représentation. En effet, dans le dessin animé, alors qu’Hercule est à la pêche, il se fait attaquer par les oiseaux. En appâtant les volatiles avec les poissons, il réussit à attraper les créatures volantes et les démembre. Plutôt humoristique, ce court-métrage n’a pas besoin de montrer les armes, car Hercule n’a pas besoin d’être constamment identifié comme sur une représentation fixe (peinture, sculpture par exemple).

Il faut ensuite attendre 1957 pour revoir le héros en solitaire au cinéma et, jusqu’en 2018, avec l’aide de l’inventaire réalisé par Hervé Dumont8, 44 productions cinématographiques peuvent être comptées, en laissant de côté les ersatz de l’homme fort du type Maciste ou Samson. Il existe donc des périodes de plus ou moins grande utilisation de ce héros à l’écran qu’il est intéressant de comprendre, car sa présence au cinéma est révélatrice du monde contemporain : elle donne un éclairage sur les spectateurs qui le reçoivent, mais aussi sur les professionnels du cinéma qui le mettent en scène. Le personnage d’Hercule a connu à l’écran un destin particulier et mouvant, passant du héros surpuissant à l’Homme – avec toute l’incertitude qui le caractérise – auquel il est facile de s’identifier.

Le héros archétypal audiovisuel des XXe et XXIe siècle.

À l’heure du numérique, des Marvels, DC Comics et des superproductions de super-héros, on pourrait croire le règne d’Hercule revenu. Cependant, depuis les années 2000, on compte seulement trois films sur Hercule, sortis quasiment en même temps, entre 2014 et 2015, deux au cinéma et un troisième directement en DVD.

Au XXIe s., lorsque la mythologie est mise en scène, elle enferme les protagonistes dans des canons qui se sont ancrés depuis les années 1950, mais dont des nuances sont appliquées en fonction des décennies de création et des influences intermédiatiques qui jouent sur eux, et l’exemple d’Hercule est particulièrement symptomatique9.

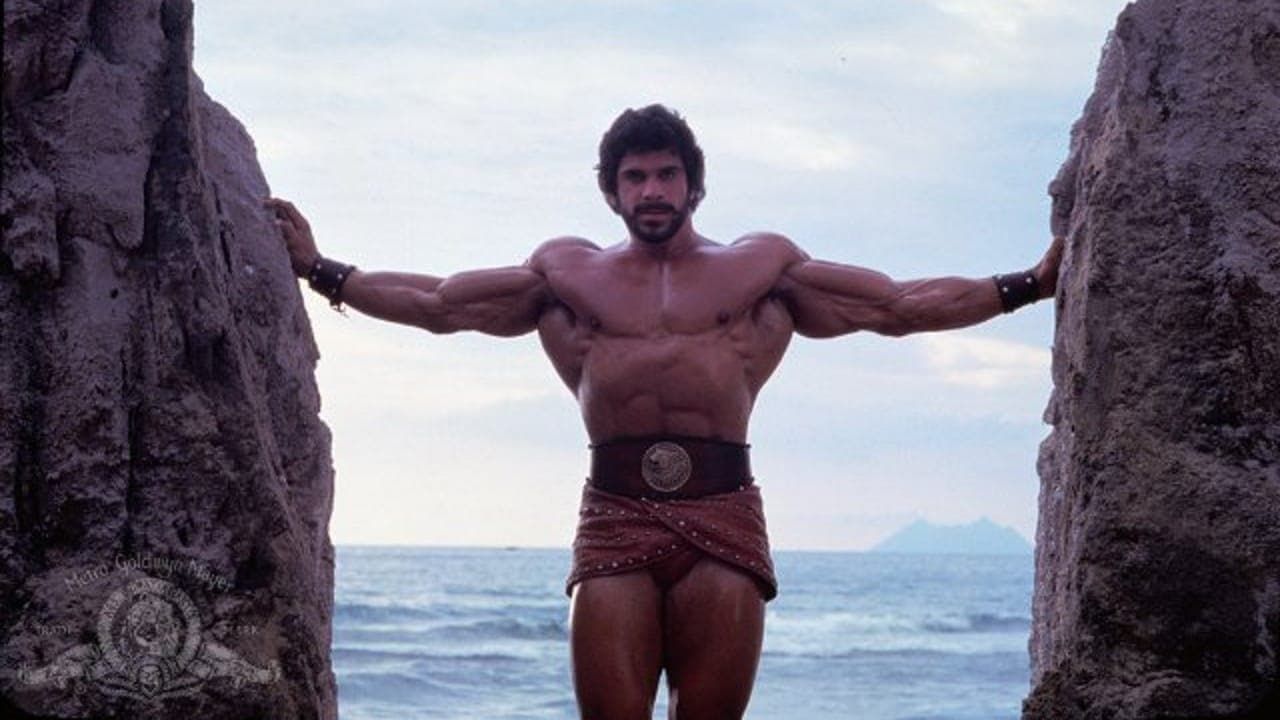

Le dessin animé d’Emile Cohl réalisé en 1910 mis à part, Hercule apparaît à l’écran grâce aux Italiens Pietro Francisci et Mario Bava dès 195710. C’est Steve Reeves, culturiste américain que l’on choisit pour jouer le héros grec. Mais pourquoi un bodybuilder ? La représentation antique romaine d’Hercule, dont on trouve un bon exemple dans les bas-reliefs des Travaux d’Hercule, découverts à Martres-Tolosane, lors des fouilles de la villa de Chiragan, suffit à l’expliquer : on y voit une musculature exacerbée, des poses suggestives. Certaines de ces poses sont d’ailleurs tout à fait identiques à celle des culturistes aujourd’hui (comparer les fig. 2 et 3).

La représentation du corps nu d’Hercule à l’époque romaine, en plus de manifester sa uirtus, exprime ce qu’il y a de divin en lui : son incroyable force, un corps à la fois naturel pour un demi-dieu et artificiel pour le commun des mortels. Steve Reeves est donc l’héritier de la sculpture antique monumentale qui fait la fierté de l’Italie comme, par exemple, l’Hercule Farnèse ou l’Hercule Capitolin.

Les suites de ce premier Hercule ont connu un beau succès commercial avec d’autres culturistes comme Mark Forest dans La vengeance d’Hercule en 1960 ou Reg Park dans Hercule à la conquête de l’Atlantide en 1961, toutes deux réalisées par Vittorio Cottafavi.

On pourrait donc à loisir développer le catalogue des films sur le demi-dieu à l’écran, mais il est une vidéo qui marque profondément cette ambivalence d’Hercule en bodybuilder, il s’agit de l’Héraclès de Werner Herzog, tourné en 196211. Les personnages à l’écran sont des culturistes aux poses caractéristiques de ce sport, associés aux travaux d’Hercule, revus et corrigés : ainsi l’hydre de Lerne devient un embouteillage de voiture, comme pour exprimer l’impossibilité de « couper » ce long cou composé de voitures, qui ne cesse de se reformer (fig. 4a et 4b).

Cette production du cinéaste allemand s’inscrit totalement dans l’univers du péplum en mettant en scène l’homme fort dans des contextes où la seule puissance physique est insuffisante. Herzog joue sur deux tableaux à la fois : l’acteur et le personnage ainsi que les situations. On voit là s’opérer un retournement : l’homme fort, fût-il Hercule, semble impuissant face aux tracas du quotidien ou des puissants, tout comme dans le film de Cottafavi,

Dans la continuité de ces péplums, quelques productions des années 1970 et 1980 présentent le même Hercule, pectoraux et biceps en avant, avec Lou Ferrigno, futur Hulk de la série télévisée de la fin des années 1970. Impossible ici aussi de ne pas voir une continuité parfaite entre le héros antique et le super-héros nord-américain12 à la force et au physique titanesques pour le culturiste américain deux fois Mister Universe et quatre fois Mr. Olympia (fig. 5). Sur cette image, Lou Ferrigno en Hercule pose entre deux rochers, comme s’il venait d’ouvrir les colonnes qui portent son nom, séparant l’Afrique du Nord et l’Espagne, créant ainsi le Détroit de Gibraltar. Il est torse-nu et porte uniquement un pagne décoré d’une tête de lion, qui l’identifie au héros à la léonté.

Il faudra attendre le début des années 1990 pour rencontrer un nouveau type de demi-dieu : blond, cheveux long, athlétique et musclé sans être culturiste, joué par Kévin Sorbo dans une série américano-néo-zélandaise éponyme à succès (fig. 6)13.

La grosse nouveauté vient du caractère propre du personnage : il parle, il applique une morale, s’éloignant ainsi des modèles italiens, et use plutôt de métis que d’hubris. Par ailleurs, il abandonne la barbe et couvre son buste d’une tunique courte, à l’opposé du portait de ses confrères des années 1960. Il expose moins ses muscles et se retrouve bien plus habillé que les culturistes des années 1960-1980. Il passe du parangon du physique parfait masculin pour adulte au modèle vertueux pour adolescent, et impose ainsi beaucoup plus son caractère civilisateur, une sorte de soft power étatsunien de son temps.

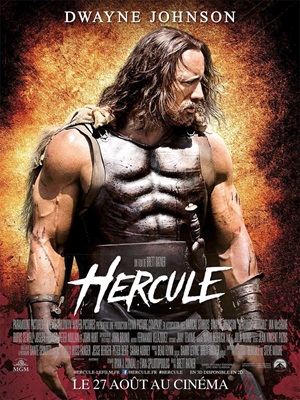

Pourtant, c’est sous la plastique impressionnante d’un catcheur, un peu plus connu, Dwayne « The Rock » Johnson que réapparaît le héros en 2014 dans Hercule de Brett Ratner (fig.7).

Ce film présente des différences notables avec les productions précédentes. Il est librement inspiré du comics de Steve Moore, publié en 2010 en France14. Tout d’abord et pour la première fois, ce n’est pas un acteur blanc italien ou américain qui porte le rôle, mais un homme d’origine polynésienne, bien que de nationalité nord-américaine. Dwayne Johnson connaît depuis le début des années 2000 une carrière cinématographique réussie, à côté de son personnage iconique du catch américain à la WWE. Le choix du réalisateur n’est donc pas le fruit du hasard, en s’arrêtant sur une personnalité influente de l’Entertainment (catch et cinéma) aux États-Unis qui physiquement peut convenir pour jouer le rôle du héros grec, loin des représentations d’un Hercule blanc. Et c’est bien intentionnellement que sur l’affiche promotionnelle, les deux seuls éléments écrits visibles sont le titre du film et l’acteur principal (fig. 7). De cette façon, le spectateur comprend immédiatement, sans même prendre le temps de regarder le personnage de profil, muscles saillants, que « The Rock » est bien Hercule. Plus encore, cette identification entre l’acteur et le personnage est déterminante car pour ceux qui connaissent le catcheur et ses films, il n’est pas évident de reconnaître Dwayne Johnson à première vue, et pour cause : il est chauve !

Un constat s’impose lorsque l’on regarde ces deux images (fig. 8a et 8b) : pour la première fois au cinéma (en-dehors du dessin animé Hercule de Disney), Hercule porte sur la tête la léonté et tient dans la main une massue. Ces deux éléments sont récurrents dans l’imagerie antique, que ce soit sur les décors des vases grecs ou des sculptures romaines, permettant de l’identifier. Il n’est pas nu (par convention sociale), et semble même plus habillé que ses représentations cinématographiques antérieures (Steve Reeves ou Lou Ferrigno). Remarquons aussi, chose rare, qu’il porte la barbe et que ses cheveux sont longs, contrairement à son modèle gréco-romain.

Cette transformation est un tournant dans l’iconographie d’Hercule à l’écran qui le met à distance du spectateur pour en faire le personnage mythologique grâce à ses attributs.

Le stéréotype d’Hercule est, malgré tout, encore vivace15. Mais il est un mélange à la fois du modèle grec et de son interprétation romaine, qui, elle, a beaucoup plus intéressé les empereurs pour les éléments que nous avons déjà cités. Cette transformation physique, liée à des cultures et à des moments de l’Histoire différents au cours des XXe et XXIe siècles est révélatrice de ce qu’il représente toujours pour nous aujourd’hui : un modèle auquel on peut s’identifier.

Cette stéréotypie du héros est néanmoins fluctuante car les auteurs contemporains ont toujours cherché à humaniser le plus possible le héros afin d’en faire un être du quotidien, ayant les mêmes problèmes que les nôtres, comme dans le cas du film de Brett Ratner.

Du héros au super-héros : faire d’Hercule un personnage mythologique contemporain

Les premiers péplums présentant Hercule possèdent un point commun important lorsqu’il s’agit d’ancrer le mythe dans l’Histoire. Hercule, ce héros mythique, doit paraître crédible et proche des civilisations montrées à l’écran. Les péplums des années 1960 énoncent clairement que les films sont les illustrations de la vie d’Hercule, associée à des œuvres du théâtre antique dans des cartons insérés au début du film. Il s’agit donc de raconter des mythes réadaptés.

On observe un revirement majeur avec deux films des années 2014-2015, celui avec Dwayne Johnson mentionné plus haut et un autre, La légende d’Hercule, réalisé par Renny Harlin. Dans ce dernier, les aventures du héros se situent en « -1200 ». En indiquant clairement des dates, positionnables sur une frise chronologique, on fait d’Hercule un personnage historique, à l’image de Cléopâtre, Périclès ou Auguste. Il devient à la fois réel et mythique pour le spectateur qui doit faire appel à sa capacité à se projeter dans l’histoire du personnage et dans l’Histoire générale.

Le film de Renny Harlin est l’un des rares à présenter l’enfance et la jeunesse du héros ainsi que son nom de naissance (Alcide). Dans cette histoire, le jeune Alcide/Hercule part loin de chez lui, en Égypte, pour faire ses preuves auprès d’Amphitryon. Depuis le début, on décèle chez le jeune Hercule blond une force un peu plus développée que la normale. Son ascendance divine ne sera révélée qu’après une heure de film, alors qu’il prend pleinement possession de ses moyens suite à l’intervention directe de Zeus : ce dernier frappe d’un éclair l’épée de son fils. C’est alors que son statut de (super)-héros est dévoilé, à la manière des comics nord-américains.

Lors de la dernière scène du film (fig. 9a), Hercule veille sur la ville de Thèbes depuis le haut des remparts. Remarquons qu’un décor est présent au-dessus de la porte, proche de celle du relief des lionnes, accueillant les visiteurs de la ville de Mycènes (fig. 9b). On voit donc la volonté d’inscrire le héros dans une temporalité historique et archéologique, puisque ce relief de Mycènes date du XIIIe s. avant notre ère (-1250 environ).

Plus encore, le réalisateur a souhaité vraisemblablement que son héros rappelle un autre défenseur nocturne porteur de noir/bleu : Batman (fig.10). Cette image, tirée du générique de la série animée du 1992, montre le chevalier noir sur le toit d’un immeuble, la nuit, la cape au vent, illuminé par un éclair au deuxième plan. Cette association entre Hercule et Batman n’est pas qu’un clin d’œil pour le spectateur cible du film : le ou la quarantenaire qui voit cette image saisit immédiatement la référence convoquée et comprend qu’Hercule appartient à la culture populaire partagée par toute une génération. Pour les autres spectateurs ou spectatrices, il leur est possible de voir l’image d’un Superman ou de tout autre super-héros américain.

Cet exemple illustre parfaitement le caractère nouveau du héros Hercule au cinéma au XXIe s. : il n’est pas seulement issu d’une mythologie lointaine, que l’on ne connaît que par des artefacts antiques ou des auteurs grecs et romains, il est aussi construit à partir d’éléments contemporains auxquels chacun peut se référer.

Conclusion

On l’aura compris, il existe donc deux types d’Hercule. Celui des années 1950-1960 évolue dans sa propre mythologie. Il est peu loquace, avec des muscles hypertrophiés, réalisant des exploits pour lui et les autres. Mais surtout, il est l’illustration des textes antiques adaptés à l’écran. Cottafavi ira jusqu’à le ridiculiser lorsqu’il doit accomplir des athloi purement humains dans La vengeance d’Hercule alors qu’il revient chez lui : il déracine un arbre, il aide à la reconstruction d’une maison16. Et il y a par ailleurs celui des années 2010, proche à la fois du mythe de l’Héraclès grec et du spectateur : il se construit son propre statut de héros, s’émancipe de son destin écrit par les dieux. Il est construit à partir d’éléments mythologiques connus de tous, mais aussi à partir de la culture populaire des XXe et XXIe siècles. Il devient un vecteur identificatoire pour le spectateur, la spectatrice, comme l’était Hercule dans l’Antiquité, c’est-à-dire un modèle de vertus à suivre avec des valeurs morales au service de sa cité et de ces concitoyens, mais aussi un homme faillible que se construit tout le long de sa vie.

Pour aller plus loin

AZIZA, Claude, Hercule à l’écran, L’Avant-Scène Cinéma, n°622, 2015, p. 14-21.

D’AMELIO, Maria Elena, “The Hybrid star: Steve Reeves, Hercules and the politics of transnational whiteness”, Journal of Italian Cinema & Media Studies, 2/2, p.259-277.

DUMONT, Hervé, L’Antiquité au cinéma. Vérité, légendes et manipulations, Paris-Lausanne, Nouveau Monde éditions, cinémathèque Suisse, 2009.

GONZALES, Antonio, L’Antiquité revisitée : mythes et référents culturels pour une culture classique de masse, Gerión, Vol. Extra, 2007, p.37-51. http://journals.openedition.org/entrelacs/258, consulté le 04/12/2023.

STAFFORD, Emma, Hercules, Putin, and the Heroic Body on Screen in 2014, dans AUGOUSTAKIS, Antony et RAUCCIS, Stacie, Epic Heroes on Screen, Edinburg, Edinburg university Press, 2018.

Quelques vidéos…

Notes

« Entretiens avec Vittorio Cottafavi », L’Avant-Scène Cinéma, n°622, 2015, p.12.

Colette Jourdain-Annequin, Héraclès aux portes du soir, Besançon, Annales littéraires de l’Université de Besançon, 1989 ; voir aussi Corinne Bonnet et Colette Jourdain-Annequin, Héraclès. D’une rive à l’autre de la Méditerranée. Bilan et perspectives. Actes de la Table Ronde, Academia Belgica - École française de Rome, 15-16 septembre 1989 à l’occasion du Cinquantenaire de l’Academia Belgica, en Hommage à Franz Cumont, son premier Président, Bruxelles-Rome, Institut historique belge de Rome, 1992.

Colette, Jourdain-Annequin, « Héraclès Latris et Doulos sur quelques aspects du travail dans le mythe héroïque », DHA 11, 1985, p.486-538.

Ibid., p. 490.

Ibid.

Ibid., p. 495-500 et 509.

Voir le court métrage d'Emile Cohl au bas de la page.

Hervé Dumont, L’Antiquité au cinéma. Vérité, légendes et manipulations, Paris-Lausanne, Nouveau Monde éditions, Cinémathèque Suisse, 2009.

Pour un panorama général d’Hercule au cinéma, voir Claude Aziza, « Hercule à l’écran », L’avant-Scène Cinéma n°622, 2015.

Le fatiche di Ercole, 1958 ; Ercole e la regine di lidi, 1959.

Voir l'Herakles de Vernon Herzog, 1962, au bas de la page.

D’ailleurs le réalisateur Luigi Cozzi raconte : « Menahem Golan m’a dit : j’ai Lou Ferrigno sous contrat en Italie. Si tu arrives à m’écrire en deux semaines un scénario d’Hercule façon Superman, tu fais le film ! », cité dans Christophe Champclaux et Linsa Tahir-Meriau, Le péplum, Ciné Vintage, Paris, Le courrier du Livre, 2016, p. 159.

Hercules: The Legendary Journeys de Sam Raimi, 1995-1999.

Hercules: The Thracian wars, 2008, Radical Comics. Notons que S. Moore a publié pour Marvel et que ce comics, comme son adaptation par B. Ratner, possède de nombreux liens transmédiatiques. Voir Diomy Baker, « Hercules : Transmedia Superhero Mythology », dans Nicholas Diak (éd.), The New Peplum. Essays on Sword and Sandal Films and Television Programs Since the 1990s, Jefferson, McFarland, 2018.

Sur le corps héroïque d’Hercule dans les films du XXIe s., voir Emma Stafford, « Hercules, Putin, and the Heroic Body on Screen » dans Antony Augoustakis et Stacie Rauccis (éd.), Epic Heroes on Screen, Edinburg, Edinburg university Press, 2018.

Le réalisateur explique lui-même qu’il « a cherché à ne pas trop utiliser son aspect divin, mais plutôt à humaniser le personnage ». Voir L’Avant-Scène Cinéma, ibid., 2015, p.12-13. On pourrait aussi mentionner son rôle d’esclave amoureux auprès d’Omphale dans Hercule et la reine de Lydie (1958 - Pietro Francisci).

Images et réception de l'Antiquité

Dossier dirigé par Anne-Hélène Klinger-Dollé et Questions d'images depuis 2024

Images et réception de l'Antiquité

En guise d'introduction

Réception de l’Antiquité aux XVe-XVIIIe siècle

Imaginaire collectif et transmission des mythes : de la ziggurat de Babylone à la Tour de Babel de Brueghel

Peindre les ruines antiques à la Renaissance : enjeux d’un genre nouveau

Le symbole, objet privilégié de la « restitution de l’Antiquité » par les humanistes de la Renaissance : l’exemple de l’ancre et du dauphin

Les Emblèmes d’Alciat : une réception humaniste de l’Antiquité par le texte et par l’image

Des images de Mithra en livre : la tentative de L'Antiquité expliquée (1719-1724) de Bernard de Montfaucon

Dessine-moi la déesse Isis. L’exemple des illustrations de la métamorphose d’Iphis au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles

Réception de l’Antiquité aux XIXe-XXIe siècle

Polychromie et réception de l’Antiquité

Étude de la polychromie dans un tableau d’Alma-Tadema

L’évolution de l’iconographie dans les manuels scolaires d’histoire de collège (1880-2009) : le cas de la Guerre des Gaules

Réception de l’Antiquité et vie politique. L’exemple du monument du « génie latin » de Jean Magrou (1921)

L’image de restitution dans le domaine du patrimoine architectural

La restitution virtuelle de la Rome antique à l’Université de Caen Normandie

Vade-mecum pour étudier en classe les relations entre Antiquité et art contemporain

Transformer des dieux et des héros gréco-romains en super-héros de comics aux États-Unis : quelques exemples

Du mythe à l’écran, du demi-dieu à l’homme. L’image d’Hercule au cinéma (XXe et XXIe s.)