Les bandes dessinées nord-américaines (comics) les plus connues sont publiées par deux grandes maisons d’édition : Marvel et DC. Il est impossible de passer à côté de leurs productions, que ce soit sur les écrans (cinéma, télévision, jeux vidéo), dans les rayons de jouets ou dans la publicité.

Parmi les nombreux super-héros/héroïnes, super-vilains/vilaines, bon nombre présentent des références visuelles plus ou moins explicites à la mythologie gréco-romaine, et plus généralement à l’Antiquité classique.

Les personnages des comics ne sont pas des héros, mais des super-héros. Dans la tradition antique, le héros est d’ascendance divine ou le devient au cours de sa vie. Il a donc un lien direct avec le monde dans lequel il a été créé. Le super-héros est un type de personnage que l’on retrouve dans les récits des XXe et XXIe siècles. Pourtant, ces personnages de fiction sont qualifiés de « super-héros », comme pour surpasser le concept même de « héros », tel qu’utilisé dans l’Antiquité, à savoir demi-dieu ou personnalité divinisé. Peut-être est-ce justement pour s’émanciper d’une Antiquité très présente aux États-Unis ?

En effet, si ce pays ne possède pas de mythologie ancienne comme celle du bassin méditerranéen, depuis l’époque des treize colonies, il a toujours baigné dans cette culture : ce sont des Européens qui s’y sont installés. De plus, la migration des Juifs européens, entre 1870 et 1924, a permis l’essor de ces personnages de fiction, car ce sont avant tout des auteurs juifs américains qui les ont créés : Jack Kirbi, Jerry Siegel, Joe Simon ou encore Stan Lee pour les plus connus1. L’évolution naturelle du « héros » est donc bien le « super-héros », transcendant son origine antique pour servir le monde contemporain, américanisé. C’est pourquoi les héros antiques sont peu présents dans les comics : les super-héros américains ont les mêmes pouvoirs, presque les mêmes histoires, mais leur ascendance est à retrouver dans l’histoire d’une nation dorénavant unifiée.

Selon Pierre Grimal, la mythologie est constituée « d’une masse de récits fabuleux, de tout ordre, de toute époque2 ». Mais c’est Claude Lévi-Strauss qui pointe l’élément le plus important : les mythes s’expriment d’abord dans le langage et donc l’oralité, ce qui leur permet d’être à la fois perméables à des influences extérieures à la société qui les convoque, mais aussi modelables selon les auteurs qui les récitent3. Leur inscription sur un matériau plus ou moins périssable (parchemin, céramique, sculpture) fige alors ces mythes dans le temps pour n’en garder qu’une version incomplète mais représentative de son époque. Nombreuses sont les versions antiques que l’on a retrouvées, il est donc tout à fait naturel qu’il en soit de même dans la création contemporaine. C’est ce que cet article cherche à présenter, c’est-à-dire la relation qu’entretiennent les héros du passé et ceux des comics.

Les dieux gréco-romains à la conquête des États-Unis

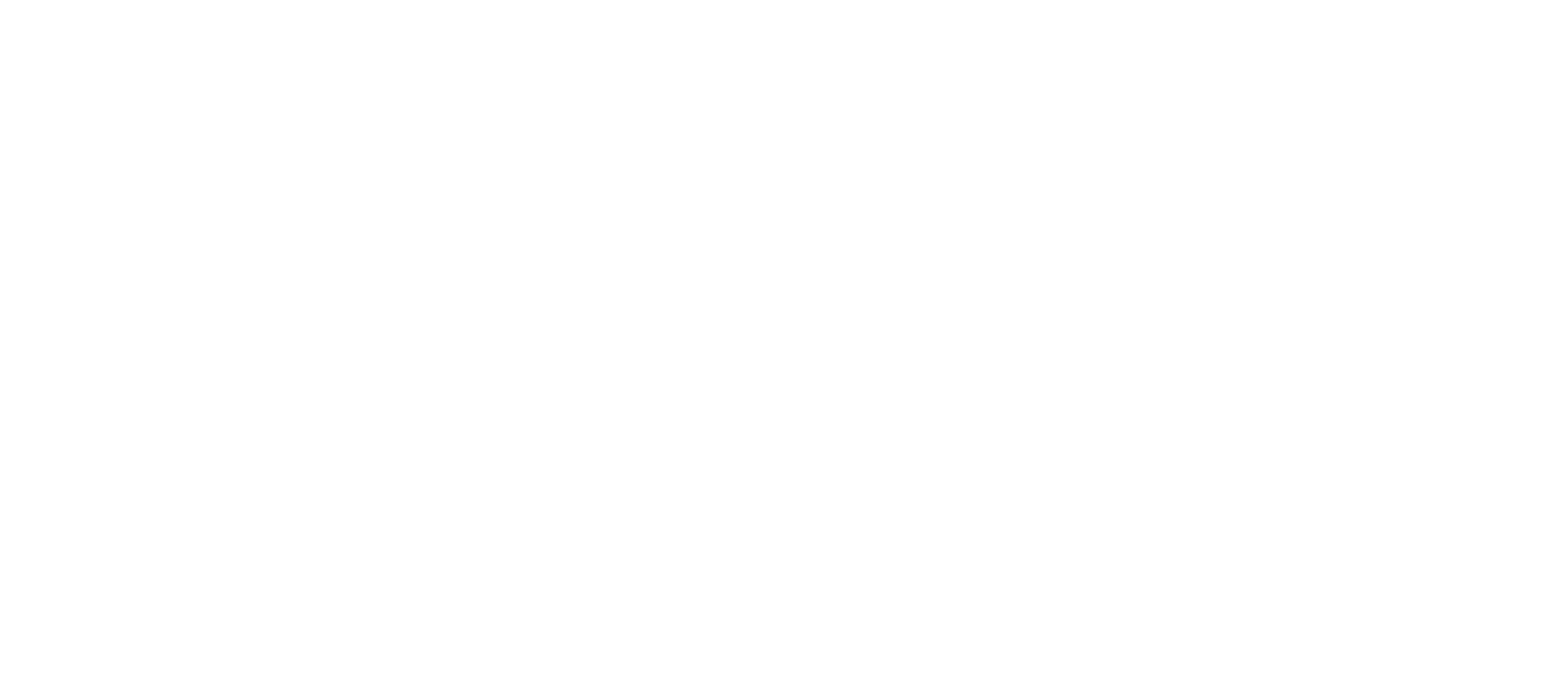

En Europe, ces mythes sont enseignés à l’école, racontés par la famille aux plus jeunes ; bref, ils font partie d’un environnement collectif tant ils ont construit les civilisations méditerranéennes du Vieux Continent4. Cela n’empêche pas les réinterprétations des artistes, auteurs/autrices dans l’univers fictionnel : de nombreuses bandes dessinées et de nombreux romans paraissent en France, chaque année, mettant en scène un mythe ou une aventure mythologique. En Amérique du Nord, les héros gréco-romains, les divinités antiques ou leurs aventures directement tirées des récits d’Homère ou d’Ovide sont rarement mis en scène directement dans les comics. On peut toutefois citer, par exemple, Hercule qui apparaît régulièrement chez Marvel dès 1965 dans Journey into Mystery Annual #1 sous le crayon de Jack Kirby et Stan Lee, et chez DC Comics depuis 1941 dans le All Star Comics #8 (fig. 1).

Sur cette couverture d’Hercules Unbound, publié en Octobre/Novembre 1975, le héros est représenté enchaîné aux bras et au torse. La musculature et le costume qu’il porte permettent de l’identifier comme le demi-dieu gréco-romain : ceinture avec une tête de lion, rappelant la léonté et « jupette » à franges (des ptéryges) que l’on retrouve largement dans les péplums des années 1950-1970. On notera d’ailleurs que la posture d’Hercule sur la couverture reproduit celle du Hercule cinématographique porté par l’acteur culturiste Steve Reeves entre 1957 et 1963 (fig. 2).

Dans les années 2000, Hercule apparaît dans l’arc narratif (histoire complète en comics) Civil War, chez Marvel. Il accompagne Captain America ou Wolverine (Wolverine & Hercules : Myths, Monsters & Mutants ou L’assaut du nouvel Olympe et Chaos War). Hormis ces quelques histoires traduites en France, ce personnage n’est pas vraiment le favori. Ses aventures sont réécrites, réinterprétées dans un univers contemporain, puisqu’il évolue dans les États-Unis contemporains, loin de la Grèce des VIe-Ve siècles av. J.-C. Il en va de même pour le personnage de Thor, qui voyage entre les dimensions et les différents territoires d’Asgard, sur lesquels règne Odin. Car les comics impliquent plusieurs mythologies à la fois, comme pour les comparer, les faire se combattre dans une perspective toujours positive pour le héros olympien, qui se range du côté américain, ou tout au moins de la sauvegarde de l’humanité, de la justice ou de la vengeance.

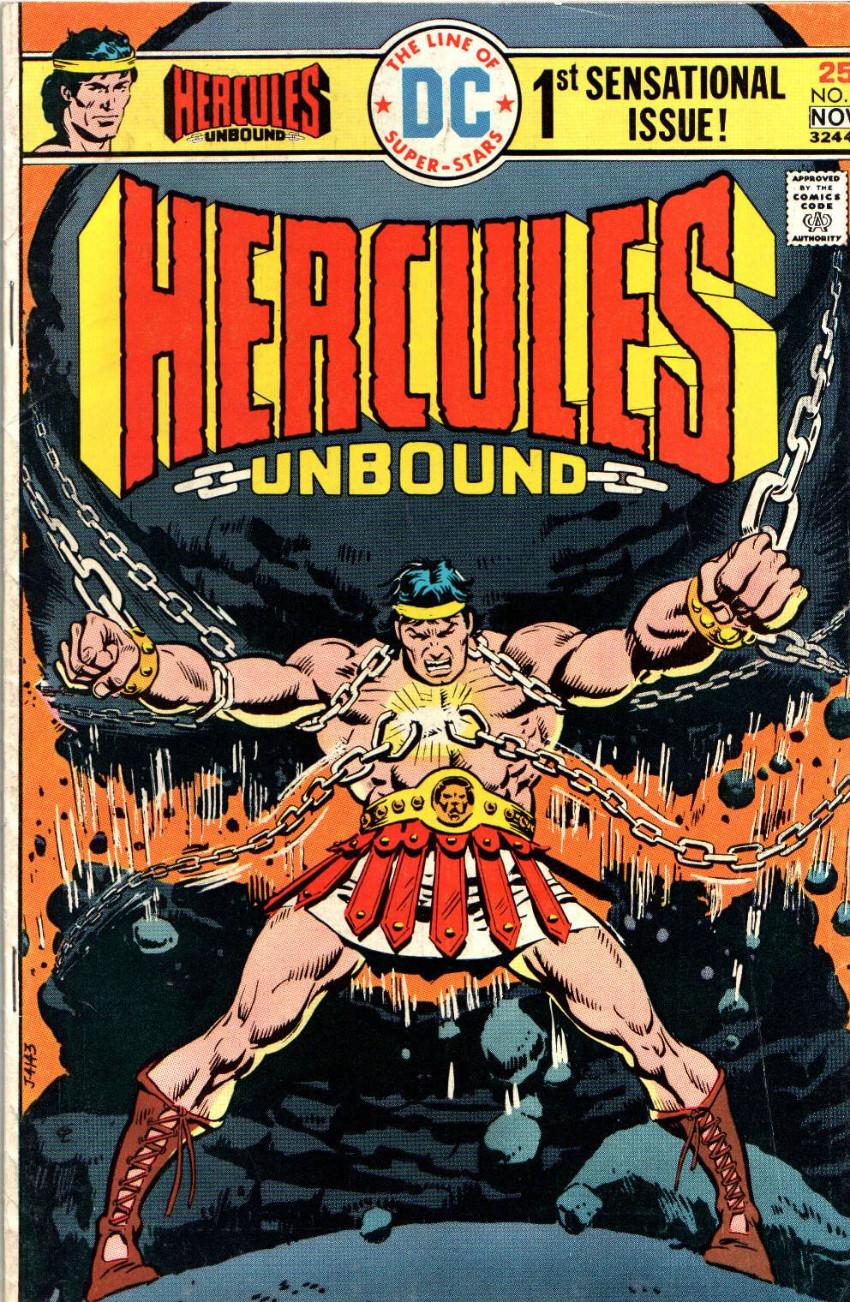

Lorsque les auteurs créent des super-héros, ils n’hésitent pas à copier les dieux gréco-romains, à l’instar de Flash, qui emprunte son pouvoir et son costume au dieu Hermès-Mercure. Créé en 1940 par Gardner Fox et Harry Lampert, le super-héros est doté d’une vitesse phénoménale, pouvant dépasser la vitesse de la lumière, peut voyager dans le temps et l’espace.

On trouve sur cette couverture (fig.3) deux versions du super-héros Flash revêtu de costumes différents, selon les périodes de publication auxquelles elles appartiennent. À droite, il est coiffé d’un casque ailé, le pétase, et porte des bottines ailées semblables aux attributs d’Hermès. À gauche, Flash, selon une version plus récente, est stylisé. Des éclairs ont remplacé les ailes sur ses oreilles, tout comme les ailes sur les bottes jaunes. Pourtant, le symbole de l’éclair reste, illustrant le pouvoir de vitesse, tant pour le dieu messager que pour le super-héros. La super-vitesse de Flash est associée ici au pouvoir du messager des dieux, capable de traverser les différentes parties du monde : depuis l’Olympe des dieux et déesses jusqu’à l’Hadès des morts.

Si la couleur et le design des costumes ne sont plus les mêmes, notons aussi l’apparition d’un masque couvrant la partie supérieure du visage pour le Flash rouge de gauche. Il y a là une volonté de s’émanciper du modèle mythologique et d’ajouter un élément primordial dans l’univers super-héroïque : la double identité. À l’instar de Batman/Bruce Wayne ou Superman/Clark Kent.

Notons que chez Marvel, un équivalent à Flash existe. Il se nomme Quicksilver, ou Vif-argent en français, subtil clin d’œil au dieu Mercure. En effet, le vif-argent est un nom ancien donné au mercure, mais aussi à la planète faisant le plus vite une révolution autour du soleil.

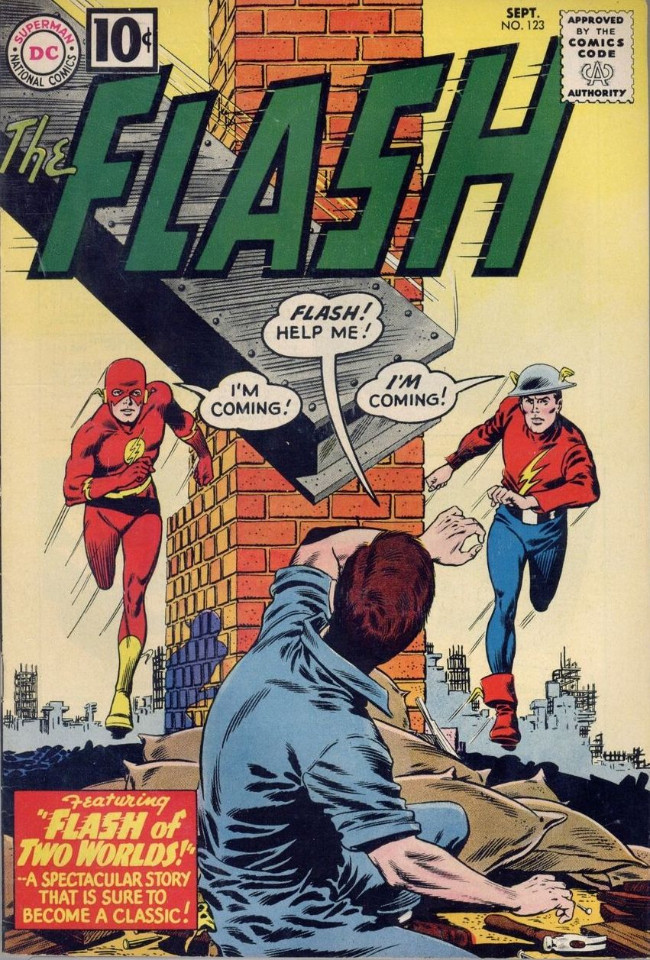

Dans le cas du super-héros Superman, on observe que ses pouvoirs sont bien supérieurs aux autres super-héros : ils combinent ceux d’Hercule, d’Atlas ou d’Hermès (fig. 4).

Stan Kaye

Sur cette couverture de 1944, la position de Superman fait de lui une parfaite synthèse physique et morale des deux statues représentant des personnages mythologiques de chaque côté de lui. Il est doté d’une force extraordinaire, celle d’Hercule dont la statue le montre tenant une chaîne, et d’une endurance à toute épreuve, celle d’Atlas, soutenant le monde sur ses épaules. Ainsi, il peut endurer toutes les épreuves de force que ses opposants lui imposent. Il est donc impossible pour un Nord-Américain du milieu du XXe siècle de se tromper : Superman est l’Hercule des temps modernes, le super-héros nord-américain dominant le reste du monde, comme le pays qu’il représente indirectement.

Du héros au super-héros : identités antiques et contemporaines

Le super-héros des comics obtient ses pouvoirs à la suite d’un événement imprévu : radiations, piqûres, traumatismes, expériences génétiques… En cela, il s’éloigne des origines divines de l’Antiquité. Pourtant, il est plus intelligent que nombre de ses antagonistes ou que le citoyen lambda : il est donc doté de Métis, personnification de la ruse et de la sagesse, mère d’Athéna. Elle est l’attribut de nombreux super-héros comme Tony Stark (Iron Man), Red Richards (Mr Fantastique des 4 Fantastiques), qui peuvent compenser l’absence de capacités athlétiques par la technologie et le savoir. Dans ce cas, les auteurs sont allés chercher cette particularité chez des héros comme Ulysse dit « aux mille tours » ou « aux mille ruses ».

Dans un autre cas, le super-héros possède des capacités physiques incroyables : une force herculéenne tel Hulk ou Superman, la vitesse prodigieuse d’Hermès comme Flash ou Quicksilver ; enfin, comme Ulysse est attaché à Ithaque, Persée à Argos ou Hector à Troie, les super-héros américains se battent pour les leurs et défendent leur cité/city, réelle ou inventée, que ce soit Spiderman à New York, Batman à Gotham City ou Superman à Métropolis. Mais ils sont avant tout au service de la patrie américaine et par extension de la Terre, comme c’est le cas pour les Avengers et la Justice League.

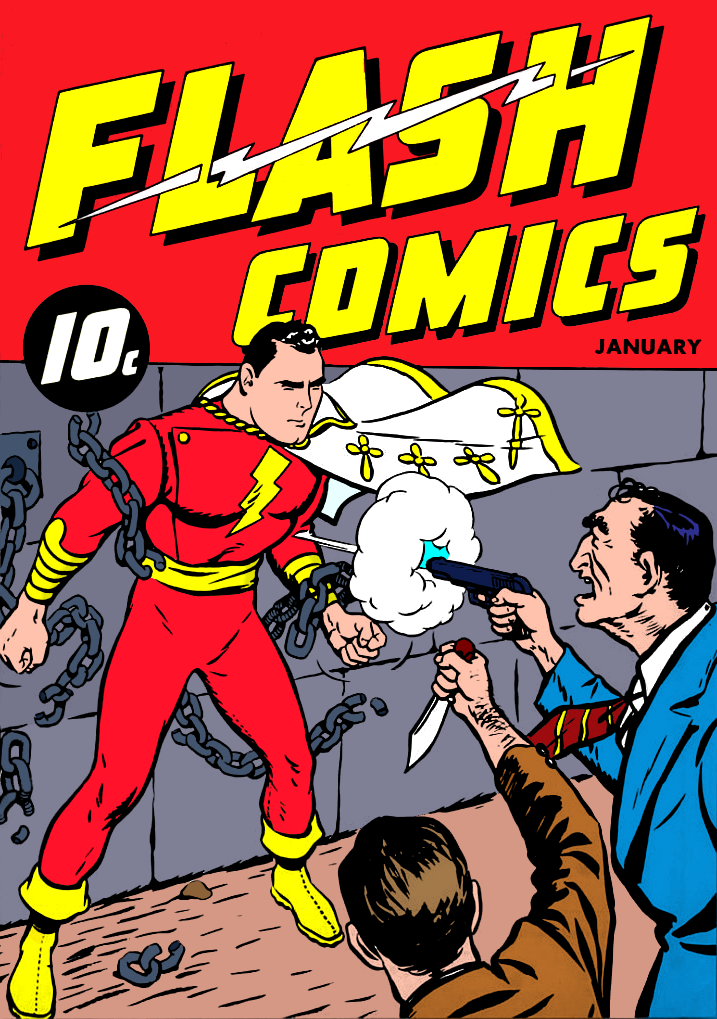

On voit aussi apparaître des héros combinant plusieurs pouvoir de dieux et héros mythologiques comme Shazam, publié chez DC dès 1940 (fig. 5). Le nom originel du personnage dans les comics était Captain Marvel. Cependant, pour des raisons de droits d’auteur, le personnage change progressivement de nom entre 1970 et 2011, date à laquelle il devient officiellement Shazam. L’histoire narre les aventures d’un orphelin qui rencontre un sorcier grec qui voit en lui son digne successeur contre les forces du mal. En prononçant le nom, Billy Batson se transforme en un grand gaillard : Shazam. En invoquant cet alter ego, il récupère la sagesse de Salomon, la force d’Hercule, l’endurance d’Atlas, la puissance de Zeus, la volonté d’Achille et la rapidité de Mercure (Hermès), soit l’acronyme Shazam. On l’aura compris, Shazam n’a pas un seul pouvoir, mais tous ceux des dieux et héros qui composent son acronyme. Dans ce cas, il semble aussi puissant que Superman.

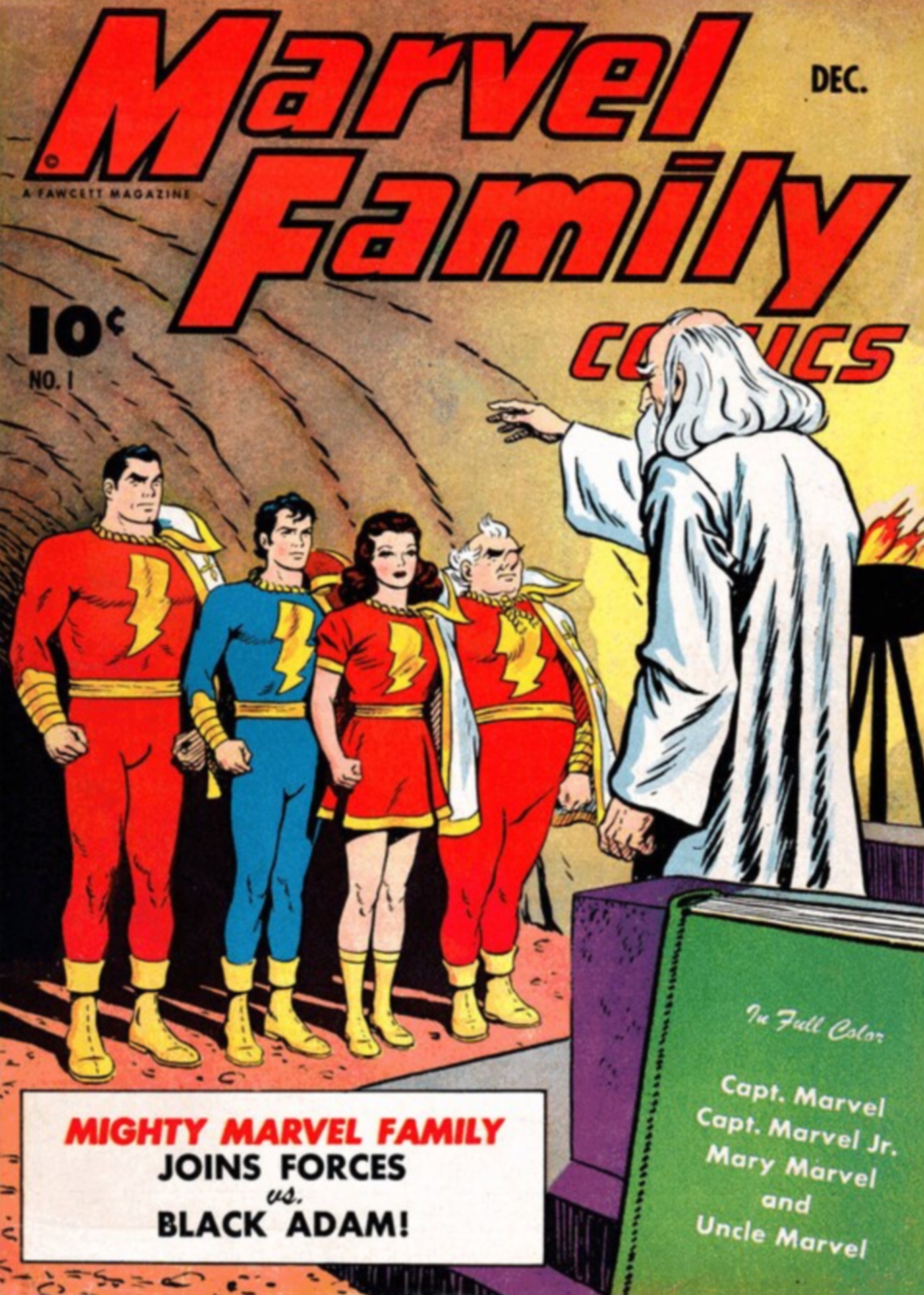

Sur cette couverture, Captain Marvel/Shazam porte un costume rouge et jaune dont le logo sur la poitrine représente un éclair. Il indique clairement sa vitesse et n’a donc pas besoin de bottines ailées. Mais il fait aussi référence au foudre, arme par excellence de Zeus. On remarque également que ce personnage est représenté enchaîné, comme Hercule. L’intention des auteurs est donc d’illustrer la force du personnage, tel le demi-dieu gréco-romain. En effet, Shazam est doté de la force d’Hercule. Ces opposants semblent sans solution pour se défaire de lui, puisqu’une balle de pistolet ou un coup de couteau sont sans effet contre lui. Quand il a besoin d’aide, il peut convoquer sa famille et en particulier sa sœur (fig. 6), elle aussi une Shazam, cumulant la grâce de Séléné, la force d’Hippolyte, l’adresse d’Ariane (ou d’Artémis selon les auteurs), la capacité de voler de Zéphir, la beauté d’Aurore (ou d’Aphrodite), la sagesse de Minerve. On notera toutefois qu’il est plus difficile de combattre avec la beauté d’Aurore et la grâce de Séléné qu’avec la sagesse de Salomon et l’endurance d’Atlas5.

Sur cette couverture de 1945, Shazam est accompagné des membres de sa famille. Leur nom apparaît sur la couverture verte d’un livre : Captain Marvel, Captain Marvel Junior, Mary Marvel et Oncle Marvel. Tous les quatre font face au sorcier grec Shazam qui leur a donné ses pouvoirs. Chacun possède des éléments permettant de les reconnaître : la couleur bleue pour Junior, une robe courte pour Mary ou encore l’apparence d’un vieillard bedonnant pour l’Oncle Marvel.

Il serait possible de multiplier à loisir les exemples tant ils sont nombreux et particuliers à chaque personnage de comics. Le super-héros américain est un personnage élevé au rang de symbole, mais dont les racines sont avant tout antiques. Tel le héros de la mythologie grecque « ses aventures [ne sont] jamais datées, l’événement historique et le politique y sont maintenus en toile de fond, rarement mentionnés mais toujours présents implicitement6 ».

« Un bon comics doit être la métaphore des angoisses de son époque ». L’exemple de Superman

Cette citation d’Avi Arad7, producteur de comics israélien naturalisé américain, ancre profondément la production de bande dessinée américaine dans l’univers mondialisé de la création artistique.

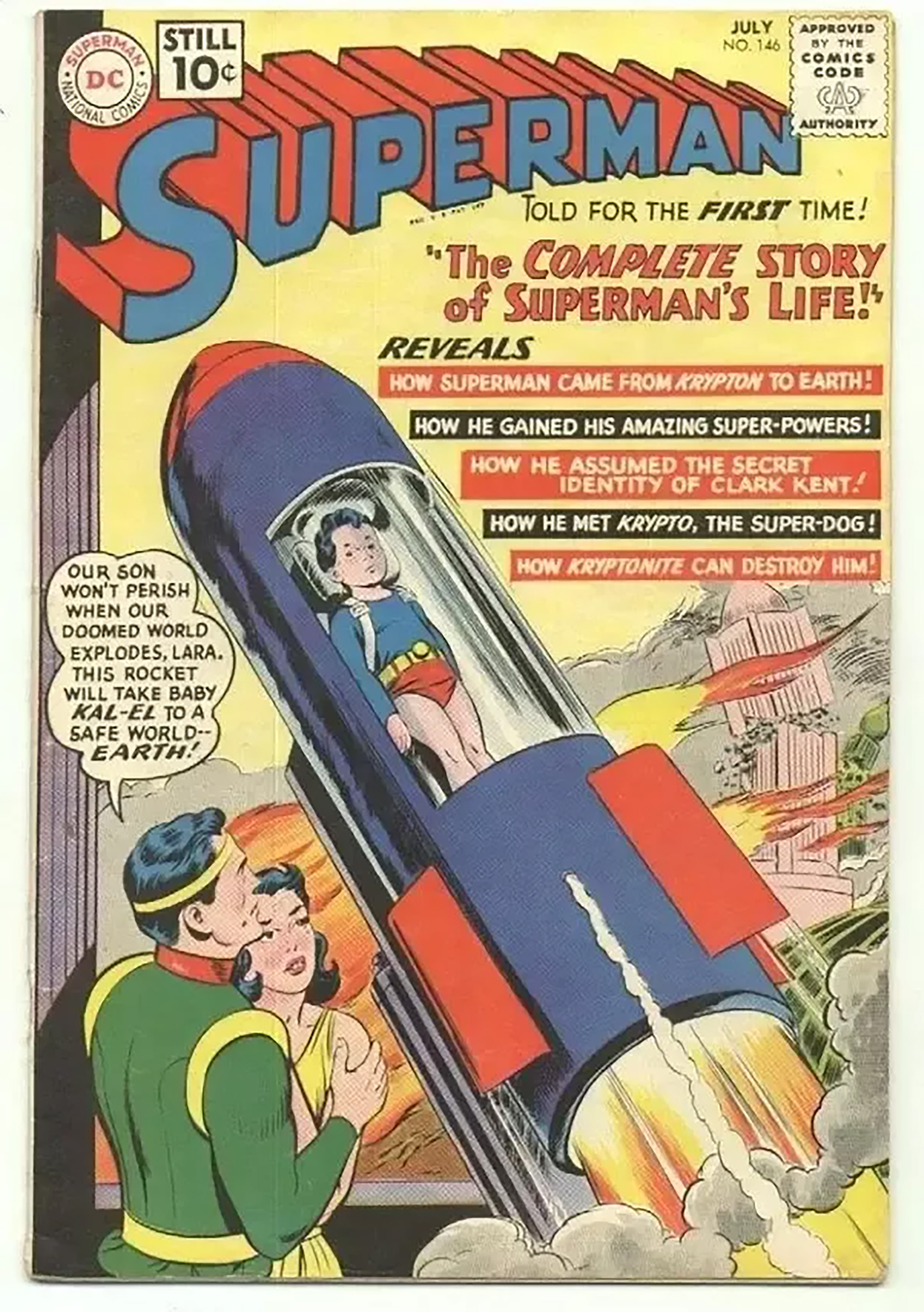

Lorsque Superman est créé en 1938, il est à la fois l’image du Golem, créature mythique et protectrice du peuple juif, et le représentant de l’Exode. En effet, certains auteurs contemporains identifient le nom kryptonien de Superman, Kal-El, comme venant de l’hébreu (on peut le traduire par « la voix de Dieu »), ainsi que la destruction de sa planète mère et son départ vers la Terre comme une image de la diaspora juive trouvant refuge aux États-Unis8 (fig. 7).

La couverture montre le jeune Kal-El, futur Superman/Clark Kent, dans une fusée préparée par ses parents. Ils le sauvent de la destruction de leur planète Krypton en l’envoyant vers un « monde sûr », la Terre. Il s’agit peut-être là d’une métaphore de l’exil de milliers de Juifs depuis l’Europe vers une terre plus sûre pour eux, les États-Unis d’Amérique. C’est ce que pense Clément Poursain9 : « Nous pourrions ajouter qu’à l’image de Moïse, fondateur du judaïsme, Kal-El est placé à sa naissance dans une petite embarcation puis est adopté par une famille aimante pour devenir à terme un héros et une figure emblématique pour son peuple. » Le jeune Kal-El dans la fusée peut alors être comparé à Moïse déposé par sa mère dans un panier en osier sur le Nil.

On notera dans cette réinterprétation américaine deux éléments supplémentaires travestis pour accentuer l’identification sociale. Dans la Bible, Moïse est abandonné par une famille d’esclaves et trouve refuge chez la fille de Pharaon dans un panier d’osier. Kal-El, lui, vient d’une planète technologiquement avancée où la notion de pauvreté est toute relative et il est accueilli par une famille d’humbles fermiers de Smallville. Le retournement de situation sociale marque ainsi le caractère bienveillant de la nation nord-américaine envers les étrangers sur son sol. Le deuxième travestissement passe par la solitude de l’extraterrestre. Ne pouvant plus sauver son peuple10, il est pleinement intégré au pays qui l’accueille et lui doit tout. Ce super-héros de la mythologie américaine devient donc « un archétype, la somme d’aspirations collectives déterminées (…) », comme le rappelle Umberto Eco11.

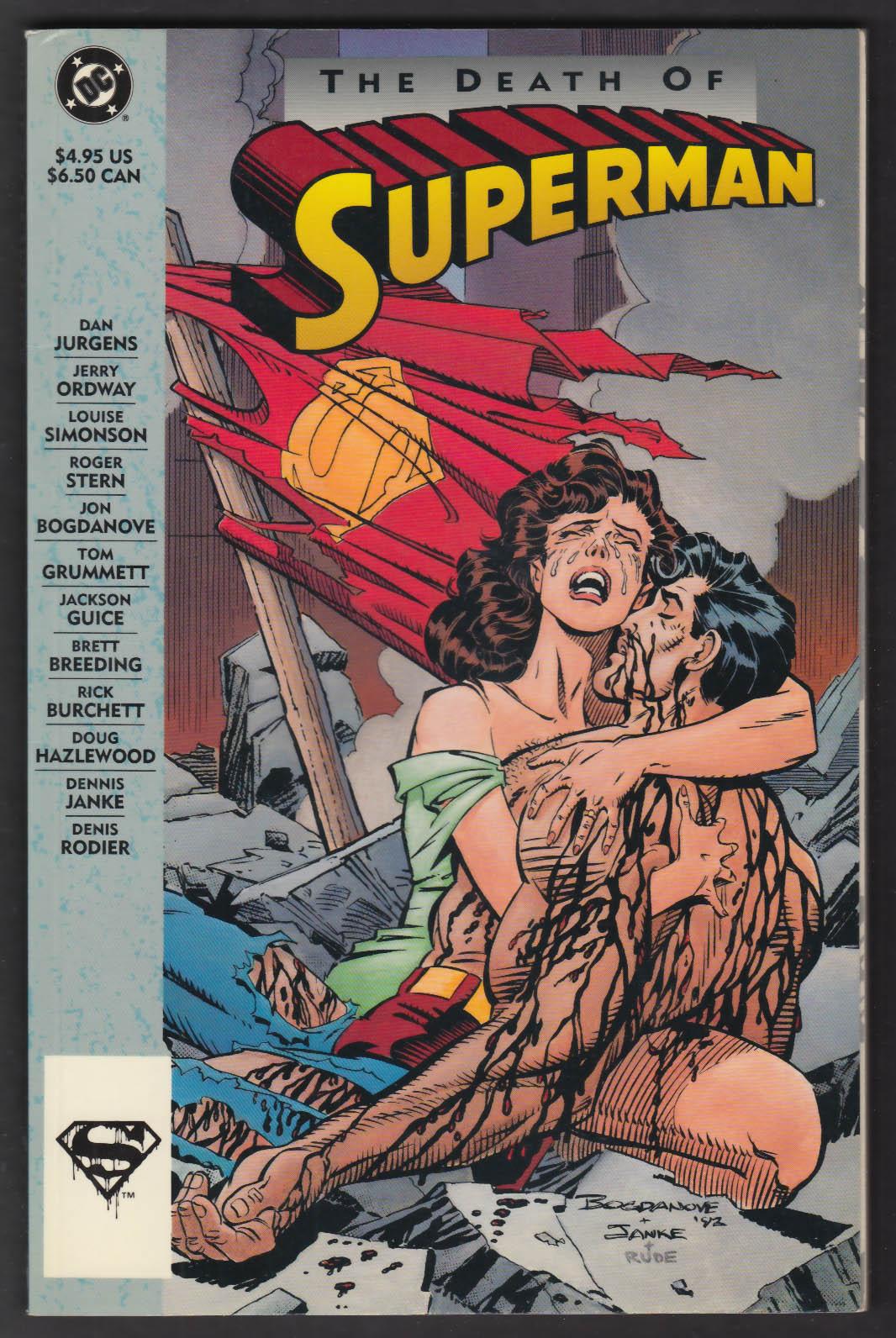

En 1992-1993, Superman est tué par Doomsday. C’est sa femme Lois qui le pleure sur la couverture de Superman #75 (fig. 8a et 8b). Les deux images du comics montrent Superman torse-nu, costume déchiré, ensanglanté dans les bras de sa femme en pleurs. Derrière eux flotte la cape de Superman comme un drapeau signifiant la fin d’un combat, fatal pour le héros. Cette image n’est rien d’autre qu’un emprunt aux représentations ancienne de la Pietà de Michel-Ange, elle-même issue de la tradition antique des pleureuses (fig. 9).

Comme la Vierge, mère humaine qui tient Jésus dans ses bras après sa crucifixion pour racheter les péchés de l’Humanité, Lois Lane embrasse Superman/Clark Kent/Kal-El qui s’est sacrifié pour sauver les Hommes. L’exemple de Superman révèle toutes les angoisses, tous les désirs d’une culture mondialisée, mais dont les racines sont toujours celles d’une Antiquité assumée mais déjà réinterprétée à l’époque moderne. Notons qu’il n’est pas sûr que la référence saute immédiatement aux yeux du lecteur américains ou européens au moment de la publication, tant la mort du super-héros américain a été un tournant important dans l’industrie de la bande dessinée américaine. Néanmoins, les auteurs de cet arc scénaristique n’ont pas hésité à se référer à des productions artistiques plus anciennes pour mettre une emphase visuelle encore plus importante.

Cette volonté manifeste de parler avant tout du monde présent par l’intermédiaire d’un passé lointain, voire mythique, n’est pas si différente de celle des Anciens, pour qui les enjeux politiques, culturels, religieux et économiques étaient au centre de l’identité grecque ou romaine.

Pour conclure

Au-delà de leur ancrage dans le réel, dans le quotidien et dans le monde contemporain, les super-héros de comics trouvent leurs racines dans la mythologie et l’histoire antique. Il ne s’agit en aucun cas d’une confrontation, mais bien d’une ambivalence : les créateurs de ces personnages prennent les éléments les plus représentatifs de l’Antiquité ou les plus connus, d’abord d’eux-mêmes, mais aussi du public pour les créer, et leur donner une identité occidentale ; puis, ils les ancrent dans la réalité quotidienne afin que les lecteurs puissent « croire » au symbole qu’ils représentent aux États-Unis.

Œuvres visuelles par définition, les comics intègrent l’Antiquité dans les noms des super-héros, leur costume ou encore dans leurs postures dans les cases. Certains de ces éléments peuvent être facilement « lus », d’autres méritent d’être décryptés à la lumière du processus de création des artistes qui les imaginent.

Pour aller plus loin

BAURIN, Ludivine, « Le super-héros contemporain. Uchronie et réinterprétation fictionnelle de l’Histoire », Mots. Les langages du politique [en ligne], 99, 2012, mis en ligne le 15 septembre 2014, consulté le 01/07/2018.

ECO, Umberto, « Le mythe de Superman », dans Communications, 24, 1976, p. 24-40.

GRIMAL, Pierre, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, 10e édition, Paris, PUF, 1990.

HOOG, Anne-Hélène, De Superman au Chat du rabbin. Bande dessinée et mémoires juives, catalogue de l’exposition, 17 octobre 2007 – 27 janvier 2008, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris, 2007.

POURSAIN, Clément, Comic books américains et super-héros : comment se fabrique une mythologie, mémoire de master 2, Université Paris X-Nanterre, 2011.

Notes

Anne-Hélène Hoog, De Superman au Chat du rabbin. Bande dessinée et mémoires juives, catalogue de l’exposition, 17 octobre 2007 – 27 janvier 2008, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris, 2007.

Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, 10e édition, Paris, PUF, 1990, Grimal, p. XI-XII.

Claude Levi-Strauss, Anthropologie Structurale, Paris, Pocket, Evolution, 2003.

Sans compter les mythes africains (égyptiens, berbères), nordiques (scandinaves, islandais) ou orientaux (de la péninsule arabique, perses).

D’autres versions du personnage impliquent des divinités égyptiennes : Shou, Horus, Amon, Zehuti (Thot), Aton et Mehen ou les mêmes que son frère.

Ludivine Baurin, « Le super-héros contemporain. Uchronie et réinterprétation fictionnelle de l’Histoire », Mots. Les langages du politique [en ligne], 99, 2012, mis en ligne le 15 septembre 2014, consulté le 01/07/2018, p. 45.

Le Monde, 05/07/2012.

Christopher Knowles, Our Gods wear spandex : The Secret History of Comic Book Heroes, San Francisco, Red Wheel/Weiser, 2007 ; Clément Poursain, Comic books américains et super-héros : comment se fabrique une mythologie, mémoire de master 2, Université Paris X-Nanterre, 2011, p. 102-103.

Clément Poursain, op cit.

On notera tout de même la survie de sa cousine Kara, qui devient Supergirl.

Umberto Eco, « Le mythe de Superman », dans Communications, 24, 1976, p. 24-40 (p. 26).

Images et réception de l'Antiquité

Dossier dirigé par Anne-Hélène Klinger-Dollé et Questions d'images depuis 2024

Images et réception de l'Antiquité

En guise d'introduction

Réception de l’Antiquité aux XVe-XVIIIe siècle

Imaginaire collectif et transmission des mythes : de la ziggurat de Babylone à la Tour de Babel de Brueghel

Peindre les ruines antiques à la Renaissance : enjeux d’un genre nouveau

Le symbole, objet privilégié de la « restitution de l’Antiquité » par les humanistes de la Renaissance : l’exemple de l’ancre et du dauphin

Les Emblèmes d’Alciat : une réception humaniste de l’Antiquité par le texte et par l’image

Des images de Mithra en livre : la tentative de L'Antiquité expliquée (1719-1724) de Bernard de Montfaucon

Dessine-moi la déesse Isis. L’exemple des illustrations de la métamorphose d’Iphis au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles

Réception de l’Antiquité aux XIXe-XXIe siècle

Polychromie et réception de l’Antiquité

Étude de la polychromie dans un tableau d’Alma-Tadema

L’évolution de l’iconographie dans les manuels scolaires d’histoire de collège (1880-2009) : le cas de la Guerre des Gaules

Réception de l’Antiquité et vie politique. L’exemple du monument du « génie latin » de Jean Magrou (1921)

L’image de restitution dans le domaine du patrimoine architectural

La restitution virtuelle de la Rome antique à l’Université de Caen Normandie

Vade-mecum pour étudier en classe les relations entre Antiquité et art contemporain

Transformer des dieux et des héros gréco-romains en super-héros de comics aux États-Unis : quelques exemples

Du mythe à l’écran, du demi-dieu à l’homme. L’image d’Hercule au cinéma (XXe et XXIe s.)