La canne des Indes. Gravure de Jules-Arsène Garnier d’après Alphonse Lamotte. La Princesse de Clèves, Paris, Conquet, 1889

Le texte à expliquer

Mme de Clèves est surprise de nuit dans son pavillon de Coulommiers.

On étudiera le texte depuis :

« M. de Clèves ne douta point du sujet de ce voyage ; mais il résolut de s’éclaircir de la conduite de sa femme et de ne pas demeurer dans une cruelle incertitude. » (P. 142.)

jusqu’à :

« Elle fut longtemps à se résoudre à sortir d’un lieu dont elle pensait que ce prince était peut-être si proche, et il était quasi jour quand elle revint au château. » (P. 145.)

Situation du texte

Mme de Clèves entend rester fidèle à son mari et combattre la passion qu’elle éprouve pour le duc de Nemours. A cet effet, elle s’est retirée à la campagne, dans son château de Coulommiers, pour éviter toute rencontre avec M. de Nemours. Celui-ci apprend cependant de Mme de Martigues, qui revient de Coulommiers, que Mme de Clèves aime à se promener seule la nuit dans le pavillon de chasse qu’elle possède à la limite du parc du château et de la forêt. Nemours connaît ce pavillon : c’est là qu’il a surpris l’aveu de la princesse de Clèves à son mari. Fou amoureux, il décide de se rendre secrètement à Coulommiers : « il pensa qu’il n’était pas impossible qu’il y pût voir Mme de Clèves sans être vu que d’elle » (p. 142). Mais M. de Clèves, qui assiste à l’entretien de Mme de Martigues, devine les pensées de M. de Nemours, qu’il soupçonne d’être l’amant de sa femme.

Lecture du texte

Plan du texte

C’est la deuxième fois que M. de Nemours se rend à Coulommiers. Comme à l’occasion de l’aveu de Mme de Clèves, la scène qui couronne ce voyage est soigneusement préparée par le récit, de sorte que les parties du texte constituent les étapes de cette préparation de la scène, puis la scène proprement dite.

Dans un premier temps, Mme de La Fayette décrit les trajets des personnages convergeant vers le pavillon de chasse de Coulommiers. Ici se prépare la dimension géométrale de la scène. Cette première partie va de « M. de Clèves ne douta point du sujet de ce voyage » à « il reconnut aisément M. de Nemours ».

Une fois les personnages en position, le récit installe le système des regards et le tableau donné à voir. Ici se prépare la dimension scopique de la scène : le gentilhomme regarde M. de Nemours regarder Mme de Clèves seule dans le pavillon. Cette deuxième partie va de « Il le vit faire le tour du jardin » à « ce qui n’a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant ».

Alors, M. de Nemours passe à l’action : c’est la scène proprement dite. La narration se dilate à l’extrême, tandis que le temps se resserre (« les moments… étaient précieux »). La représentation de l’instant prégnant, ce moment qui condense réflexion préparatoire, épreuve visuelle du face à face et fuite, constitue la troisième partie, qui va de « Ce prince était aussi tellement hors de lui-même » à « il était quasi jour quand elle revint au château ».

Mouvement et problématique

Le texte s’ouvre sur M. de Clèves (« M. de Clèves ne douta point du sujet de ce voyage ») et se ferme sur Mme de Clèves (« il était quasi jour quand elle revint au château »). M. de Clèves formule une demande (ma femme est-elle fidèle ?) à laquelle sa femme apporte une réponse (en repoussant tout contact, même visuel, avec M. de Nemours). Sur le strict plan discursif du récit, les choses sont simples.

Pourtant la communication entre les personnages va être brouillée par une autre logique, visuelle, qui parasite le discours. M. de Clèves n’interroge pas, ne peut pas interroger directement Mme de Clèves. Il laisse partir M. de Nemours et envoie à sa suite un espion : l’indirection, c’est-à-dire le détour qu’emprunte la communication, est donc double. Le gentilhomme, Nemours, la princesse n’échangeront pas entre eux la moindre parole : l’information passe tout entière par le regard. . Même au retour du gentilhomme auprès de M. de Clèves (p. 149), l’échange est purement visuel :

« Sitôt qu’il le vit, il jugea, par son visage et par son silence, qu’il n’avait que des choses fâcheuses à lui apprendre. Il demeura quelque temps saisi d’affliction, la tête baissée sans pouvoir parler ; enfin il lui fit signe de la main de se retirer » (p. 149).

Mais le regard véhicule-t-il seulement de l’information ? Le résultat en tous cas est une catastrophe : M. de Clèves ne peut tirer de cette aventure que la conclusion inverse de ce que, discursivement, le récit a démontré au lecteur. Visuellement, la scène condamne Mme de Clèves, alors que, discursivement, le récit l’a innocentée. La problématique du texte réside dans ce paradoxe.

Le gentilhomme, embrayeur visuel de la scène

Outre cette contradiction globale des deux logiques de représentation (discursive et visuelle), on assiste à un glissement progressif de l’une vers l’autre. On commence dans le raisonnement et la parole ; on finit dans la vision et dans la hantise de la vision. La logique du discours repose sur la linéarité : il s’établit du coup une sorte d’équivalence entre le trajet, l’itinéraire des personnages et le développement de leur réflexion et de leur discours.

Plus exactement, la fiction traduit le déroulement du discours dans le trajet des personnages : M. de Clèves médite d’abord (« M. de Clèves ne douta point » ; « il résolut de s’éclaircir » ; « il eut envie de » ; « craignant que » ; « il résolut de se fier »). La méditation débouche sur un discours (« il lui conta » ; « il lui dit » ; « et lui ordonna »), et le discours sur un commandement. Il s’agit alors de voyager. De façon tout à fait symptomatique, le commandement de voyager débouche alors sur une formulation négative :

« Il lui dit quelle avait été jusqu’alors la vertu de Mme de Clèves et lui ordonna de partir sur les pas de M. de Nemours, de l’observer exactement, de voir s’il n’irait point à Coulommiers et s’il n’entrerait point la nuit dans le jardin. » (Pp. 142-143.)

« S’il n’irait point », « s’il n’entrerait point » traduit la crainte de M. de Clèves par la négation des actions redoutées. La négation est donc d’abord justifiée, ponctuellement, par l’expression de cette appréhension du locuteur. Mais structuralement, elle indique autre chose : il s’agit d’observer M. de Nemours, de voir : on bascule donc du discursif au visuel, depuis lequel tout est inversé ; il irait devient s’il n’irait point ; il entrerait devient s’il n’entrerait point. C’est déjà annoncer que le voir exprime la négation du dire, que Mme de Clèves en sortira défigurée.

Au premier paragraphe centré sur M. de Clèves répond le second paragraphe, centré sur le gentilhomme ; à l’expression du discours du maître, l’exécution du trajet du personnage. Ce trajet s’effectue sans aléas. Dans La Princesse de Clèves, l’espace n’est pas réel, mais rationnel ; les obstacles ne sont pas contingents, mais symboliques et logiques. L’effet de vérité produit par les réflexions de M. de Clèves a débouché sur un système d’indirection : il n’ira pas lui-même, « craignant que son départ ne parût extraordinaire », c’est-à-dire invraisemblable, mais enverra un gentilhomme. L’indirect est la marque de la vraisemblance.

En revanche, dans le réel, la mission du gentilhomme ne rencontre pas d’obstacle. Elle s’exécute parfaitement, c’est-à-dire logiquement (il « s’en acquitta avec toute l’exactitude imaginable »), sans les petites négligences, les mauvaises humeurs, vexations, jalousies, toutes ces irrégularités humaines qui, dans le réel, grippent ou faussent, même légèrement, n’importe quelle machine stratégique. Le gentilhomme n’a même pas besoin de suivre exactement Nemours, dont le trajet est lui aussi réglé comme du papier à musique. Il peut sans inquiétude anticiper ce trajet et aller tout de suite se poster dans la forêt de Coulommiers « à l’endroit par où il jugeait que M. de Nemours pouvait passer » : ce pouvait est un devait, pour un trajet nécessaire, commandé par la seule logique du discours.

Depuis la forêt, le gentilhomme observe le duc de Nemours entrer dans le jardin de Coulommiers. La scène du jardin, bordée par l’espace vague de la forêt, nous est ainsi indiquée par son regard, qui transporte là le regard de M. de Clèves et constitue l’embrayeur visuel de la scène. Le gentilhomme demeure extérieur à la scène, mais appartient quand même à la fiction : dans la représentation, il désigne le hors scène depuis lequel le regard pointe vers la scène et la méconnaît, se trompe sur son contenu. À ce regard qui ne voit pas le spectacle s’opposera l’œil de M. de Nemours, qui lui n’en manquera pas une miette !

Le gentilhomme ne voit pas à proprement parler arriver M. de Nemours. On assiste plutôt à un surgissement. A la lisière de la forêt, depuis l’ombre et en deçà du visible, Nemours prend consistance comme figure :

« Sitôt que la nuit fut venue, il entendit marcher, et quoiqu’il fît obscur, il reconnut aisément M. de Nemours. » (P. 143.)

La palissade et la fenêtre, écrans de la représentation

Le duc de Nemours escalade alors les palissades, dont il doit franchir deux rangées pour pénétrer dans le jardin proprement dit :

« Les palissades étaient fort hautes, et il y en avait encore derrière, pour empêcher qu’on ne pût entrer ; en sorte qu’il était assez difficile de se faire un passage. » (Ibid.)

Tout laisse à penser que le gentilhomme reste en arrière. La seconde nuit, qui donnera lieu à la répétition de cette scène, Mme de La Fayette précise qu’il ne va pas au-delà :

« Le gentilhomme de M. de Clèves, qui s’était déguisé afin d’être moins remarqué, le suivit jusqu’au lieu où il l’avait suivi le soir d’auparavant et le vit entrer dans le même jardin. » (P. 147.)

« jusqu’au lieu », c’est dire qu’il ne suit pas Nemours plus loin, qu’il n’escalade pas les palissades. Celles-ci sont hautes. Comment prétendre dès lors que « le gentilhomme de M. de Clèves l’avait toujours observé » (p. 149) ? C’est précisément parce que le gentilhomme ne voit rien de ce qui s’est réellement passé dans le jardin qu’il ne peut témoigner que de ce que Nemours y entrée, et non de la vertueuse défense et de l’innocence de Mme de Clèves. Les palissades font écran au savoir de la scène, que le gentilhomme regarde, mais ne voit pas.

On voit se mettre en place le dispositif de la scène, dans lequel ces palissades jouent un rôle essentiel. Si ce premier écran occulte la vue, un second écran très différent surgit aussitôt derrière lui, alors que le récit est désormais pris en charge par le point de vue du duc de Nemours (et non plus du gentilhomme) : il s’agit des portes-fenêtres du cabinet où se trouve Mme de Clèves, dans le pavillon de chasse.

« Il vit beaucoup de lumières dans le cabinet ; toutes les fenêtres en étaient ouvertes et, en se glissant le long des palissades, il s’en approcha avec un trouble et une émotion qu’il est aisé de se représenter.Il se rangea derrière une des fenêtres, qui servaient de porte, pour voir ce que faisait Mme de Clèves. » (Ibid.)

M. de Nemours est l’œil de la scène : il se nourrit et jouit de sa lumière, de son éclat, de l’objet de son désir qu’elle contient. Nemours derrière la fenêtre voit sans être vu, tirant parti d’une propriété remarquable du verre : la fenêtre laisse fidèlement voir ce qui est dans la lumière depuis l’ombre, mais devient quasiment opaque depuis la lumière quand on regarde vers l’ombre. De nuit, la transparence à sens unique de la fenêtre s’inverse par rapport à ce pour quoi elle a été conçue : c’est Nemours, du dehors, qui voit tout, tandis que Mme de Clèves ne peut le voir à quelques mètres d’elle. L’objet de la scène, la Dame du pavillon, est aveugle.

La Dame du pavillon

Nemours surprend donc Mme de Clèves seule dans son cabinet et loin de son mari. Mme de La Fayette exploite ici un topos qui remonte à la littérature médiévale. Au début du Perceval de Chrétien de Troyes, Perceval qui vient de quitter sa mère pour embrasser la carrière de chevalier, rencontrait déjà, au douzième siècle, une demoiselle endormie dans sa tente, dans la clairière d’une forêt.Tous les éléments narratifs de notre scène étaient déjà présents dans le récit de Chrétien, et d’abord le trajet dans la nuit de la forêt et le surgissement de Perceval dans la lumière de l’événement :

« Ainz l’emporte a grande aleüre

Parmi la grant forest oscure

Et chevauche des lo matin

Tant que li jorz vint a declin.

En la foret cele nuit jut

Tant que li clerz jorz aparut1. » (Vv. 593-598.)

Face à Perceval se dresse, dans le locus amoenus d’une clairière et de sa source, une tente merveilleuse dans laquelle repose une demoiselle endormie. Chrétien insiste sur l’éclat de la tente, dont les galons d’or et l’aigle doré qui la surmonte projettent leurs rayons lumineux sur l’ensemble de la clairière :

« Et reluisoient tuit li pré

De l’anluminement dou tré2. » (611-612.)

Le jardin de Mme de Clèves et la profusion de lumière qui se répand depuis son cabinet brillamment éclairé reproduisent, artificiellement et dans la nuit, l’éclat médiéval de la merveille à laquelle Perceval est confronté.

Perceval, comme Nemours, jouit d’abord du tableau que forme la demoiselle endormie sous sa tente, livrée sans le savoir à son œil voyeur :

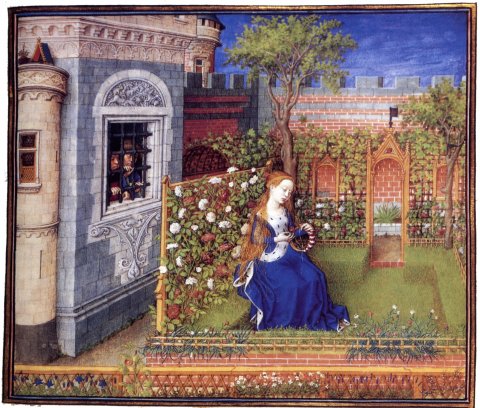

Perceval arrache à la demoiselle de la tente son anneau. Manuscrit de Perceval, folio 5v°, Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de Médecine, fin du XIIIe siècle.

« Lors vint au tref, so trove overt,

A mi lo tref un lit covert

D’une coute de paille, et voit :

El lit une dame gissoit,

Qui estoit iqui andormie3. » (629-633.)

C’est bien grosso modo le même tableau, mais Chrétien ne s’y attarde pas : il n’y a pas à proprement parler de scène dans le roman médiéval.Perceval pénètre dans la tente et éveille la demoiselle, comme Nemours pénètre dans le cabinet et surprend Mme de Clèves. Tandis que Mme de Clèves s’enfuit, la demoiselle repousse Perceval comme elle peut, et pour les mêmes raisons : Mme de Clèves dépend d’un mari, la demoiselle d’un ami, qui, même absents, s’interposent symboliquement entre le chevalier (Perceval, Nemours) et la Dame.

« Fui que mes amis ne te truise,

Que s’il te troeve, tu ies morz4. » (662-663.)

Mais le mal est fait, malgré la vertu de la Dame : Perceval en lui dérobant son anneau (683), Nemours en se faisant voir du gentilhomme, donnent, contre la réalité impossible à prouver des faits, l’évidence visible de l’adultère des épouses. Les preuves sont de la même nature paradoxale : situées dans l’ordre du visuel, elles ne sont pourtant pas à proprement parler visibles, car l’anneau manque à la demoiselle (760) et le gentilhomme, derrière les palissades, n’a rien vu.

Pourquoi l’icône de la demoiselle dans la tente condense-t-elle tous les désirs ? Pourquoi faut-il que le désir de la femme s’incarne, se représente pour ainsi dire nécessairement dans cette icône ? Perceval, dans sa fausse naïveté de Gallois mal dégrossi, dont joue Chrétien de Troyes, nous fournit un élément de réponse :

« Li vallez vers lo tref ala

Et dit ainz qu’il parvenist la :

“Dex, or voi je vostre maison !

Or feroie je desraison

Se aorer ne vos aloie.

Voir dit ma mere tote voie,

Qui me dist que ja ne trovasse

Moutier ou aorer n’alasse

Lo Criator an cui je croi5.” » (617-625)

Perceval mélange (ou feint de mélanger) les prescriptions de sa mère et, dans tout cet épisode, transforme en catastrophes ses conseils avisés. Mais l’absurdité de la conduite de Perceval, qui mésuse de bonne (ou de mauvaise) foi des bienséances chevaleresques, fait sens elle-même.

Perceval prend la tente de la demoiselle pour la maison de Dieu et confond l’adoration sacrée de l’image de Dieu dans une église avec le viol de la demoiselle dans sa tente. L’aventure amoureuse parodie la prière dans l’église : mais cette parodie ne constitue pas un discours contre l’institution symbolique ; elle se fond en elle et la retourne de l’intérieur pour constituer la fiction romanesque.

Par cette prise à revers de l’assise symbolique du dispositif fictionnel, la demoiselle dans sa tente est dévoilée comme Vierge du tabernacle, objet ultime de toute adoration : c’est précisément au douzième siècle que le culte de la Vierge prend tout son essor. La Dame du pavillon est l’icône entre toutes que projette le désir amoureux parce qu’elle confère au désir cette assise symbolique essentielle, dont nous avons vu, à propos de Paolo et Francesca, qu’Ingres tirait le plus grand parti.

Le tabernacle est l’ancêtre de la scène6. La tente du tabernacle en délimite l’espace sacré, qui s’oppose à l’espace profane du dehors. Le jeu du sacré et du profane devient, dans le dispositif scénique laïcisé, jeu de l’espace restreint et de l’espace vague. Le tabernacle des Juifs est divisé, dans son intérieur, par un rideau qui sépare le Saint, accessible aux fidèles, du Saint des Saints, réservé aux seuls prêtres. Dans sa traduction chrétienne, où le tabernacle ne contient plus l’arche d’alliance, mais l’image de la Vierge, cette séparation intérieure est remplacée par une tenture de damas tendue derrière la Vierge, placée dans un Saint des Saints désormais visible et accessible.

Perceval peut accéder à la Dame, mais ne doit pas aller au-delà de la prise de l’anneau. Même ouvert et exposé, le tabernacle fictionnel dispose d’une réserve virginale : le rideau du tabernacle, l’intégrité du corps de la Dame sont les ancêtres de l’écran de la représentation.

La grotte baroque

Il serait cependant bien hardi de faire de la scène de la canne des Indes dans La Princesse de Clèves la réécriture de l’épisode de l’anneau dérobé dans Perceval. Mme de La Fayette n’a probablement jamais entendu parler de Chrétien de Troyes, tombé dans l’oubli au moins jusqu’au dix-neuvième siècle. Cependant une tradition romanesque continue, des grands romans gothiques en prose aux épopées de la Renaissance, puis à la Pastorale et aux romans baroques a véhiculé les matériaux fictionnels jusqu’à elle. Les premières scènes de roman ont été fabriquées à partir de ces matériaux oublieux de leurs origines parfois jusqu’à devenir méconnaissables.

Justinian grâcié par Astérie, gravure pour Ibrahim, ou l’illustre Bassa, Paris, Witte, 1723, vol. 1

Le lieu à la fois sauvage et merveilleux de la rencontre amoureuse apparaît par exemple avec éclat dans Ibrahim, ou l’illustre Bassa, un roman publié de 1641 à 1644, sous le nom de Georges de Scudéry, mais attribué parfois à sa sœur Madeleine. Le héros, Justinian, seigneur de Gênes, a été capturé en mer par les Turcs et, sous le nom d’Ibrahim, est devenu à Constantinople le grand vizir du sultan Soliman. Quoique choyé par le sultan qui le traite en ami, Ibrahim reste éperdument amoureux d’Isabelle, qu’il a laissée en Italie. Il raconte à Soliman sa rencontre avec Isabelle :

« Il arriva qu’un de mes plus chers amis me pria d’aller entendre un concert de luths & de voix qui se faisoit le lendemain à une maison qu’il avoit en ce séjour delicieux7 ; & comme la musique m’a toujours touché sensiblement, je ne manquai pas de m’y rendre. Il est pourtant certain que j’y allai avec une mélancolie secrette, qui sans doute m’avertissoit du malheur qui m’y devoit arriver : mais je n’étois pas capable de faire mon profit de ce mouvement involontaire, dont la cause m’étoit inconnue. Je me laissai pourtant charmer à la douceur de l’harmonie : il me sembla qu’elle avoit dissipé mon chagrin & réveillé ma joie. Cet agréable transport fut le dernier moment qui précéda ma perte ; car, Seigneur8, comme le soleil [était] déja assez abaissé pour n’être plus incommode, ni par ses raions, ni par sa chaleur, le maître du logis me dit qu’avant que de descendre au jardin il vouloit me faire entendre un écho merveilleux, qu’il avoit trouvé depuis peu de jours & qu’un de ses voisins lui avoit donné sans y penser, en faisant bâtir une grotte opposée aux fenêtres de son cabinet & creusée dans la montagne en forme de demie lune ; ce qui recueilloit & reflechissoit la voix si admirablement que la septieme répetition que faisoit cet écho se distinguoit parfaitement. À peine ce discours fut-il achevé que devançant la compagnie j’entrai seul dans le cabinet, résolu d’essayer l’écho le premier. Mais, Seigneur, je n’eus pas si-tôt ouvert la fenêtre que bien loin d’obliger l’écho à me répondre, je perdis moi-même l’usage de la voix par le ravissement dont je fus saisi en voyant la plus belle personne que nature ait jamais faite. Elle étoit appuyée sur une balustrade de jaspe & de porphire, qui formoit un quaré au milieu duquel on voyoit une fontaine jaillissante, où quatre nimphes de marbre blanc sembloient se jouer en se baignant : car par un artifice merveilleux il part de leurs mains une abondance d’eau qui les [67] mouille, & qui fait croire qu’elles se la jettent les unes aux autres ; ce qui cause un bruit très-agréable. D’ailleurs si j’avois vu ailleurs quelque fontaine approchante de celle-la, je n’aurois eu garde de la décrire ; car, Seigneur, je fus si surpris des charmes de cette belle inconnue, que je n’eus des yeux que pour elle. Je changeai de couleur vingt fois en un moment, & me cachant un peu de peur d’être apperçu, je la considerai avec toute l’attention que pouvoit avoir un homme, qui de l’admiration avoit déja passé jusqu’à l’amour.

Comme j’étois en cet état toute la compagnie arriva, & me témoigna qu’elle avoit eu regret que je l’eusse quittée si-tôt, parce qu’il s’étoit fait une dispute touchant la nature de l’écho, qui m’auroit donné grand plaisir. Après avoir écouté ce discours sans y répondre, je demandai si quelqu’un ne me pourroit point apprendre le nom de cette belle qui révoit au bord de la fontaine que je voyois au milieu de ce jardin ? En disant cela j’ouvris doucement la fenêtre que j’avois à demi refermée, & les priant de ne faire point de bruit je leur montrai ce prodige de beauté. Je n’eus pas si-tôt achevé de parler, que par une connoissance [68] cachée qui prévint leur reponse, je sentis quelque chose en moi qui me dit que c’étoit Isabelle9. A peine cette pensée avoit-elle excité le trouble en mon ame, qu’un de mes amis prenant la parole, me confirma cette verité, & me demanda s’il étoit possible que je ne connusse point mon ennemie ? Quoi, lui dis-je en l’interrompant, celle que je vois est fille de Rodolphe ! Je dis cela si haut, que je lui fis tourner la tête du côté où nous étions : de sorte que nous ayant apperçus, elle baissa son voile, & commença de marcher pour aller rejoindre deux femmes qui se promenoient dans une allée. Peu s’en fallut qu’oubliant toute sorte de bienséance je ne sortisse au même instant d’un lieu qui m’avoit été si fatal, en me faisant voir en une seule personne l’objet de ma haine & de mon amour. Mais enfin le dépit d’être vu avec tant de foiblesse, me fit résoudre d’essayer de la cacher. Je dis donc à celui qui m’avoit parlé, que j’étois ravi d’avoir une si belle ennemie ; & que bien qu’elle eût des armes qui la rendroient aisement victorieuse de tous ceux qu’elle voudroit assujettir, j’étois pourtant assez genereux pour ne refuser pas de combattre une personne dont on pouvoit être [69] vaincu sans honte. Après cela ils s’amuserent à chercher toutes les beautés de l’écho ; ceux de la compagnie dont la voix étoit la plus mauvaise & la plus enrouée, ne laisserent pas de forcer cet écho à leur répondre & à leur reprocher leur defaut en les imitant. Pour moi qui ne l’avois pas desagreable en ce tems-là, il me fut impossible de chanter, &, quelque violence que je me fisse, je ne pus jamais me ressouvenir d’un air, quoique j’en sçusse un assez bon nombre10. »

Quoique entièrement artificielle, la grotte dans laquelle Isabelle apparaît à Justinian reproduit le locus amœnus de la tente dans la clairière de Perceval. Justinian accède à cette grotte après un trajet : il se rend de Gênes à Arène, où il a été invité à un concert, puis du concert au cabinet de son ami, depuis lequel il découvre la grotte merveilleuse. La belle rêveuse apparaît encadrée par la grotte et produit le saisissement de l’effet scopique (« le ravissement dont je fus saisi en voyant la plus belle personne que nature ait jamais faite » ; « je fus si surpris11 des charmes de cette belle inconnue »). Elle fait tableau comme ce que Justinian lui-même désigne, devant ses amis qui l’ont rejoint, comme « cette belle qui révoit au bord de la fontaine que je voyois au milieu de ce jardin » : le discours identifie ici le topos ; mais le regard de Justinian ordonne le lieu et l’objet en un dispositif scénique. La fontaine et la grotte délimitent, dans l’espace vague du jardin, l’espace restreint de la scène proprement dite, tandis que la fenêtre du cabinet où se trouve Justinian, tantôt presque fermée, tantôt ouverte (« j’ouvris doucement la fenêtre que j’avois à demi refermée »), assume la fonction de l’écran, qui manifeste la dissymétrie constitutive de l’échange visuel (regarder sans voir / voir sans être vu), elle-même liée à ce que la psychanalyse désigne comme la schize de l’œil et du regard.

À la surenchère près des musiques et des architectures baroques (« une balustrade de jaspe & de porphire », des statues « de marbre blanc » dans la fontaine dotées d’un « artifice merveilleux »), Scudéry met ici en place le dispositif de la scène classique, bricolé à partir du topos médiéval, qu’il dénaturalise et théâtralise. En effet, la vision d’Isabelle par Justinian fait suite à un concert d’instrument et précède une parodie de concert vocal par les amis de Justinian, essayant l’écho merveilleux que renvoie la grotte : « Après cela ils s’amuserent à chercher toutes les beautés de l’écho ; ceux de la compagnie dont la voix étoit la plus mauvaise & la plus enrouée, ne laisserent pas de forcer cet écho à leur répondre & à leur reprocher leur defaut en les imitant. » Entre le beau rituel théâtral et sa discordante parodie, la scène est donc le moment du renversement. S’il y a de l’écho, c’est que la grotte elle-même a été « creusée dans la montagne en forme de demie lune » : c’est la forme renversée d’un théâtre, dont Isabelle serait la spectatrice et Justinian et ses amis cacophonistes les acteurs.

La musique qui encadre la scène oppose enfin la dimension sonore du spectacle à sa dimension visuelle, le saisissement à la vue d’Isabelle. Cette opposition préfigure celle, classique, de la logique discursive, qui prépare la scène, et de la logique visuelle, qui la retourne et la déconstruit. Alors que les amis de Justinian s’essayent à qui mieux mieux en leurs chants discordants, Justinian reste muet, paralysé par l’effet scopique de la vision qui l’a surpris. La scène sidère, et son temps suspendu, condensé, bloque la parole.

Enfin, Justinian devine dans la belle qu’il surprend abandonnée à sa rêverie l’héritière des Grimaldi12, la famille rivale de la sienne à Gênes. Isabelle lui est a priori interdite. Le plaisir et l’effet du spectacle d’Isabelle tiennent à l’interdit dont elle est frappée, comme est interdite à Perceval la demoiselle de la tente, à Nemours Mme de Clèves dans son cabinet.À la barrière matérielle de l’écran (la fenêtre du cabinet), qui barre géométralement le regard, se superpose cet interdit symbolique, lointain souvenir de l’interdit sacré du tabernacle qui, à l’intérieur, protégeait d’un rideau l’accès au Saint des Saints.

Le renversement scénique

Mme de La Fayette récupère tout ce matériau, élague, condense, simplifie : la fontaine et ses nymphes de marbre, la balustrade de jaspe et de porphyre, le concert sublime sous les citronniers d’une riche villégiature génoise, tout cela disparaît. Le complexe face à face du cabinet et de la grotte est remplacé par le seul cabinet de Mme de Clèves, et c’est sa fenêtre à elle qui tient lieu d’écran. Cette simplification est caractéristique de l’esthétique classique, qu’on oppose généralement au baroque de la génération précédente (une bonne trentaine d’années séparent Ibrahim, ou l’illustre Bassa de La Princesse de Clèves).

Mais il ne faut pas réduire ces transformations à un effet passager de style et de mode. Une mutation profonde de la représentation est à l’œuvre. Dans Ibrahim, ou l’illustre Bassa, le dispositif reste en quelque sorte vacant : il permet de présenter l’héroïne, Isabelle, de placer face à face les deux amants ; on peut même considérer qu’il marque, très linéairement, le commencement de leur amour. Mais il n’a pas de répercussion complexe sur le plan de l’intrigue, il ne déclenche pas le court-circuit narratif caractéristique de la scène : les témoins du face à face, les amis de Justinian, ne joueront aucun rôle dans la suite de l’histoire ; la grotte réapparaît bien dans la suite du récit, mais les propriétés du lieu, cet écho extraordinaire, ne sont jamais exploitées.

Chez Mme de La Fayette, le principe d’économie des moyens interdit une telle dépense gratuite. Non seulement le cabinet de Mme de Clèves a déjà servi pour la plus importante scène du roman, la scène de l’aveu, mais la scène de la canne des Indes, épiée par le gentilhomme de M. de Clèves, est destinée à des répercussions spectaculaires sur l’intrigue, et précisément à ce court-circuit : mettant en accusation Mme de Clèves devant son mari, elle annule l’effet de l’aveu, disqualifie sa sincérité et donc retourne en quelque sorte le récit contre lui-même. L’effet visuel de la scène n’agrémente pas simplement le récit ; il en perturbe gravement le déroulement ; il produit en lui un renversement, un effet retour.

Tristan et Yseut à la fontaine épiés par le roi Marc. Panneau de coffret d’ivoire, 6 cm de haut, 1340-1350. Musée du Louvre

On touche ici à la dimension scandaleuse de la scène. Si la controverse qui a suivi la publication de La Princesse de Clèves, avec le petit pamphlet des Lettres à la Marquise *** sur La Princesse de Clèves de Valincour (1678) et, en réponse, les Conversations sur la critique de La Princesse de Clèves de Charnes (1679), visait essentiellement l’aveu, ce sont en fait toutes les scènes du roman qui, constitutivement, tirent leur efficacité du scandale qu’elles produisent. Faire une scène, c’est faire scandale, et c’est dans ce sens d’ailleurs que le mot apparaît d’abord dans les romans13.

Mais le scandale n’est qu’une dimension (sociale, symbolique, narrative) du renversement constitutif de la scène. Dans la disposition même de ses lieux, la scène constitue un espace renversé. Dans la scène de l’aveu, le duc de Nemours, l’amant, surprenait le dialogue intime de Mme de Clèves avec son mari, renversant une situation romanesque bien connue, celle du mari surprenant la conversation des amants. C’est le roi Marc épiant Tristan et Yseut caché dans un arbre de la forêt du Morois, la séquence liminaire du Tristan de Béroul, reprise dans le Tristan en prose. C’est aussi Néron épiant le dialogue de Britannicus et de Junie caché derrière une tenture, dans la tragédie de Racine (1669). La scène sollicite le topos romanesque, mais le détourne, le renverse, le parodie.

Dans la scène qui nous occupe ici, nous assistons au même renversement. Nemours est ici dans le jardin et, du dehors, épie Mme de Clèves installée dans son pavillon de chasse. Mme de La Fayette renverse elle-même les positions de la scène de l’aveu, installée dans les mêmes lieux, mais où les personnages n’occupent plus les mêmes positions : l’objet de la scène, donné à voir, passe du dehors au dedans, tandis que le sujet regardant, le spectateur voyeur, glisse du dedans vers le dehors. Le topos romanesque, dont nous avons donné quelques exemples avec Perceval et avec Ibrahim, consiste à recevoir la vision de la Dame installée dans l’écrin de sa tente, de sa grotte, dans un jardin qui évoque le jardin des Vierges de l’Annonciation, l’hortus conclusus des visions mystiques. Dans la Théséide de Boccace (vers 1340), Palémon et Arcitas, lorsqu’ils surprennent la belle Émilie, suivante de la reine des Amazones, tressant une couronne de fleurs et chantant dans le jardin de Thésée, sont carrément enfermés dans une prison.

Al suon di quella voce graziosa

Arcita si levò, ch’era in prigione

allato allato al giardino amoroso,

sanza niente dire a Palemone,

e una finestretta disiosa

aprì per meglio udir quella canzone,

e per vedere ancor chi la cantasse,

tra’ ferri il capo fuori alquanto trasse14.

Émilie dans son jardin, épiée par Palémon et par Arcitas. Enluminure de Barthélémy d’Eyck pour La Théséide de Boccace, début du livre III. Vers 1460-1465, Vienne, Bibliothèque nationale d’Autriche, codex M. S. 2617, fol. 53. Ici, de façon tout à fait exceptionnelle, tous les éléments du dispositif scénique se trouvent déjà réunis, jusqu’au double écran des barreaux de la prison et du treillis de roses.

L’amant est paralysé par la vision béatifique de sa Dame au jardin. Sans aller jusqu’à la parodie caractérisée, comme le fait Chrétien de Troyes dans Perceval, Mme de La Fayette renverse la situation : sur le plan géométral (c’est-à-dire si on regarde la disposition des personnages dans les lieux), c’est Mme de Clèves qui est coincée, acculée dans le cabinet du pavillon de chasse, offerte comme une proie au duc de Nemours. Pourtant sur le plan scopique (c’est-à-dire si on considère le système des regards et la situation affective des personnages qui en résulte), Mme de La Fayette s’inscrit bien dans la tradition romanesque : M. de Nemours est subjugué, paralysé par le sublime tableau qui s’offre à lui. La scène se nourrit de cette contradiction entre sa position géométrale de maîtrise et sa sujétion scopique.

Mme de Clèves tenant la canne des Indes : un tableau syncrétique

« Il faisait chaud, et elle n’avait rien, sur sa tête et sur sa gorge, que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans ; elle en choisit quelques uns, et M. de Nemours remarqua que c’étaient les mêmes couleurs qu’il avait portées au tournoi. Il vit qu’elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, fort extraordinaire, qu’il avait portée quelque temps et qu’il avait donnée à sa sœur, à qui Mme de Clèves l’avait prise sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à M. de Nemours. » (P. 143.)

Le tableau qui subjugue M. de Nemours n’est pas un portrait de Mme de Clèves, un de ces blasons amoureux qu’affectionnaient la poésie et le roman baroques, où s’énumèrent les lys, les roses et le corail des parties du visage. Plutôt que des traits, Mme de La Fayette décrit, ou plus exactement condense des situations topiques.

La Dame est d’abord vue pour ainsi dire nue, vêtue de ses seuls cheveux, allongée, comme le serait une femme endormie. C’est la Belle endormie, que les peintres représentent parfois simplement comme Vénus endormie, plus souvent comme une nymphe qu’épie un satyre, ou comme Jupiter et Antiope. La Belle endormie appelle, suggère la présence du spectateur voyeur : le tableau vu par Nemours programme sa figuration en satyre.

Jean François de Troy, Dame attachant un ruban à l’épée d’un cavalier, 1734, huile sur toile, 81x64 cm, collection particulière

Mais Mme de Clèves n’est pas endormie. Cette première image, barrée par « une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans », en amène une seconde, où les rubans sont prétexte à une scène de genre : l’achat, le tri, le choix de rubans constituent une nouvelle scène topique, sans aucun rapport avec la précédente, mais tout à fait familière à une époque où, en l’absence de fermeture éclair, le ruban constituait, beaucoup plus qu’un accessoire, une pièce fondamentale du vêtement. L’érotisme du ruban est évident : il sert à attacher les jarretières ; il est offert par la Dame au cavalier de ses pensées ; elle l’attache alors elle-même à son épée, comme on peut le voir dans ce tableau de Jean-François de Troy :

Ici encore, donc, le tableau solitaire de Mme de Clèves faisant des nœuds appelle, programme la présence du duc de Nemours. Les rubans sont jaunes et noirs, les couleurs portées par le duc lors du tournois :

« M. de Nemours avait du jaune et du noir ; on en chercha inutilement la raison. Mme de Clèves n’eut pas de peine à la deviner ; elle se souvint d’avoir dit devant lui qu’elle aimait le jaune, et qu’elle était fâchée d’être blonde, parce qu’elle n’en pouvait mettre. Ce prince crut pouvoir paraître avec cette couleur, sans indiscrétion, puisque, Mme de Clèves n’en mettant point, on ne pouvait soupçonner que ce fût la sienne. » (P. 132)

Si le blason baroque de la Dame a été évité, c’est que Mme de La Fayette lui préfère le blason médiéval du chevalier au tournoi. Le jaune désigne en quelque sorte par défaut, in absentia, la couleur de Mme de Clèves, mais rien n’est dit du noir. Or le chevalier noir15, c’est Lancelot, qui, dans le célèbre épisode du tournoi où il combattit pour Guenièvre, apparut en noir et sans visage, manifestant lui aussi son identité par défaut. Discrètement, Mme de La Fayette identifie Nemours à Lancelot.

Mme de Clèves a volé la canne du duc de Nemours, comme Nemours lui avait volé son portrait ; elle l’a prise « sans faire semblant de la reconnaître », c’est-à-dire sans montrer qu’elle la reconnaissait. La canne des Indes, « fort extraordinaire », est l’objet scénique sur lequel se focalisent les regards. Apprivoisée, manipulée, appropriée par l’amante, elle renvoie pourtant à l’amant et le désigne. Après le satyre de la Belle endormie et le ruban noir mêlé au ruban jaune, la canne constitue une représentation en creux, au cœur de la scène, du voyeur placé à sa bordure : saisissant celle qu’il aime de son œil désirant, Nemours se figure ainsi, par la succession, ou superposition de ces tableaux, lui-même en elle. Le tableau donne et ne donne pas à voir : il livre la présence de l’Autre ou contraire marque l’absence du Moi. Face à ce tableau, Nemours oscille entre œil et regard, entre jouissance et déception, entre vision et aveuglement.

Cette oscillation, cette ambivalence de la représentation se confirme enfin lorsque Mme de Clèves se lève :

« Après qu’elle eût achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu’elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau et s’en alla, proche d’une grande table, vis-à-vis du siège de Metz, où était le portrait de M. de Nemours ; elle s’assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner. »

La brève évocation de ce tableau du Siège de Metz a été amenée de loin. Dès les premières pages du roman, Mme de La Fayette, faisant l’éloge des qualités militaires du roi Henri II, l’avait évoqué parmi ses succès :

« Il avait gagné en personne la bataille de Renty ; le Piémont avait été conquis ; les Anglais avaient été chassés de France, et l’empereur Charles-Quint avait vu finir sa bonne fortune devant la ville de Metz, qu’il avait assiégée inutilement avec toutes les forces de l’Empire et de l’Espagne. » (Pp. 25-26.)

Alors que la ville venait d’être reconquise par la France, le siège de Metz par les troupes impériales d’octobre 1552 à janvier 1553 fut un échec retentissant pour Charles Quint. Bertrand de Salignac, le futur ambassadeur de France auprès d’Élisabeth première d’Angleterre (1568-1575), en rédigea le journal, que Mme de La Fayette a très certainement lu16. On y apprend en effet dès les premières pages que le duc de Guise, chargé de défense de Metz par le roi, y trouva un comité d’accueil qui nous est bien familier :

« De quoy estant advertiz M. le duc de Nemours, les seigneurs de Gounor, vidame de Chartres, de Martigues et autres seigneurs et capitaines qui estoyent dans la ville, sortirent au devant avec les compagnies de gens de cheval et de gens de pied, pour le recueillir en la sorte que sa grandeur et le lieu qu’il venoit tenir le requeroyent. » (B. de Salignac, Siège de Metz, 1553.)

Dans le récit de Salignac, le duc de Nemours apparaît comme un compagnon d’armes du vidame de Chartres, dont plusieurs actions d’éclat sont signalées. Notons également l’évocation de M. de Martigues : Mme de Martigues jouera un rôle important dans notre roman. Quant au tableau du Siège de Metz, lui-même n’est pas une invention. Il existe toujours du moins un dessin17 réalisé par Antoine Caron, un maître de l’école de Fontainebleau, la grande école de peinture française du milieu du seizième siècle. Il est impossible de savoir si Mme de La Fayette a vu ce dessin, dont on ignore où il se trouvait au XVIIe siècle. Ce qui est sûr, c’est que la romancière suggère fortement, au moment du départ de Mme de Clèves pour Coulommiers, que le tableau de la fiction est une copie d’une commande réelle :

« Elle s’en alla à Coulommiers ; et, en y allant, elle eut soin d’y faire porter de grands tableaux qu’elle avait fait copier sur des originaux qu’avait fait faire Mme de Valentinois pour sa belle maison d’Anet18. Toutes les actions remarquables, qui s’étaient passées du règne du roi, étaient dans ces tableaux. Il y avait entre autres le siège de Metz, et tous ceux qui s’y étaient distingués étaient peints fort ressemblants. M. de Nemours était de ce nombre et c’était peut-être ce qui avait donné envie à Mme de Clèves d’avoir ces tableaux.

Le tableau du siège de Metz joue donc un rôle essentiel dans l’économie générale de la fiction de La Princesse de Clèves : destiné à figurer au cœur d’une scène décisive du roman, comme degré suprême de l’élaboration fictive (un tableau vu par l’héroïne, elle-même regardée par le héros, lui-même espionné par un gentilhomme, lui-même commandité par M. de Clèves…), Le Siège de Metz nous ramène non seulement à la réalité de l’Histoire (un siège historique, un tableau réel), mais au lieu de la suture entre la réalité et la fiction, puisque c’est dans le journal de B. de Salignac que nous trouvons le noyau originel des personnages mis en scène par Mme de La Fayette.

Le Siège de Metz ne met pas seulement en abyme la représentation de la scène de la canne des Indes en montrant M. de Nemours regardant le théâtre des opérations militaires, comme dans la scène du roman Nemours regarde cet autre théâtre des opérations qu’est le cabinet où rêve Mme de Cèves ; Le Siège de Metz annule dans le même temps les niveaux de la mise en abyme et déclenche l’effet-retour de la métalepse19. Ainsi l’auto-réflexivité constitutive de la scène de roman tout à la fois souligne et abolit l’écart mimétique. En montrant un tableau dans le tableau, la scène fait voir la machinerie de la représentation ; mais en choisissant le tableau du siège de Metz, qui contient le secret de la fabrique fictionnelle du roman et de son articulation avec la réalité historique, Mme de La Fayette déconstruit cette machinerie.

Coincé par une écharpe : le moment de la scène

Jusqu’à ce point du texte où M. de Nemours surprend Mme de Clèves regardant son propre portrait dans le tableau du siège de Metz, on peut cependant considérer que la scène proprement dite n’a pas encore eu lieu. Le dispositif en a été installé, mais le moment n’en a pas été déclenché. En effet, on ne peut réellement et pleinement parler de scène qu’à partir du moment où s’opère cette condensation temporelle et, réciproquement, cette dilatation du récit qui constituent l’instant prégnant. Le temps devient alors sensible, et le récit prend conscience de sa propre temporalité :

« On ne peut exprimer ce que sentit M. de Nemours dans ce moment. Voir au milieu de la nuit, dans le plus beau lieu du monde, une personne qu’il adorait, la voir sans qu’elle sût qu’il la voyait, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu’elle lui cachait, c’est ce qui n’a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant.

Ce prince était aussi tellement hors de lui-même qu’il demeurait immobile à regarder Mme de Clèves, sans songer que les moments lui étaient précieux. »

Durant toute la deuxième partie de notre texte, le point de vue de la narratrice s’identifiait parfaitement au point de vue du duc de Nemours. Ici, les deux points de vue se désolidarisent : Mme de La Fayette nous donne à voir Nemours voyant, et la jouissance voyeuriste qu’il éprouve. Elle nous donne également à sentir l’écoulement du temps, qui échappe en revanche totalement à Nemours absorbé dans sa contemplation.

Cette scission est la conséquence de l’effet retour propre à la scène : de même que, géométralement, depuis le fond du tableau, tout entier habité par Mme de Clèves, Nemours, saisi comme portrait, comme objet de la représentation fait retour vers Nemours sujet regardant, de même, symboliquement, l’absorbement de Nemours, jusqu’à l’oubli de soi-même, précipite celui-ci vers la réflexion et le retour sur soi. Le ressaisissement de Nemours déclenche alors l’événement de la scène, qui passe par la destruction du tableau : Nemours entre dans le cabinet du pavillon de chasse.

Aussitôt surgissent toutes les impossibilités de la situation : les bienséances interdisent absolument à Nemours de se montrer à Mme de Clèves ; le voir sans être vu constitutif du dispositif ne peut déboucher sur une rencontre et constitue une impasse narrative :

« Il trouva qu’il y avait eu de la folie, non pas à venir voir Mme de Clèves sans en être vu, mais à penser de s’en faire voir »

Nemours est symboliquement coincé : jamais Mme de Clèves, qui pourtant le regarde sur le tableau du siège de Mtez, n’acceptera de le voir en chair et en os ; il s’est mis dans la position de demeurer invisible. Si Mme de Clèves fait tableau pour le duc de Nemours, brillamment éclairée dans le cabinet et encadrée par la vitre de la porte-fenêtre, M. de Nemours fait écran pour Mme de Clèves, avec qui toutes les règles de la morale, de la société, de la religion lui interdisent de se trouver face à face, seule et dans la nuit.

L’obstacle s’est d’abord manifesté sur le plan scopique, dès le début de la séquence que nous étudions ici : le jeu de l’ombre et de la lumière fait que Mme de Clèves ne peut pas voir M. de Nemours, et répartit d’emblée d’un côté le voir de Nemours, de l’autre le regarder de Mme de Clèves. Mais Nemours s’avance, entre à son tour dans la lumière, transgresse l’invisible frontière qui le sépare de l’objet de son désir. Alors, à l’obstacle scopique se superpose un obstacle symbolique : les bienséances interdisent à Mme de Clèves de voir M. de Nemours. Enfin, intervient l’obstacle matériel, qui confirme, sur le plan géométral, cette interdiction :

« Poussé néanmoins par le désir de lui parler, et rassuré par les espérances que lui donnait tout ce qu’il avait vu, il avança quelques pas, mais avec tant de trouble qu’une écharpe qu’il avait s’embarrassa dans la fenêtre, en sorte qu’il fit du bruit. Mme de Clèves tourna la tête, et, soit qu’elle eût l’esprit rempli de ce prince, ou qu’il fût dans un lieu où la lumière donnait assez pour qu’elle le pût distinguer, elle crut le reconnaître et sans balancer ni se retourner du côté où il était, elle entra dans le lieu où étaient ses femmes. » (Pp. 144-145.)

L’écharpe au dix-septième siècle ne se porte pas autour du cou mais, comme l’écharpe de nos élus républicains, en bandoulière et nouée en dessous de la hanche. Lorsque Nemours contourne la porte-fenêtre ouverte pour pénétrer dans le cabinet, son écharpe se coince dans l’espagnolette de la porte-fenêtre. L’obstacle, à la fois physique et sonore, représente géométralement l’interdit symbolique et la dissymétrie scopique. L’écran de la représentation est constitué de ces trois dimensions, géométrale, scopique et symbolique, ici parfaitement superposées.

C’est cette superposition qui produit, dans le texte, l’effet de concentration temporelle, le suspens dramatique caractéristique de l’instant prégnant. Arrêté dans son mouvement, figé par le bruit que fait la porte-fenêtre en se rabattant brutalement derrière lui, entraînée par son écharpe, Nemours apparaît immobile, suspendu entre le dehors et le dedans, l’invisible et le visible, l’avant voyeur et l’après interdit. Pendant ce suspens improbable, cet équilibre de Nemours arrêté au vol, fixé comme figure, « Mme de Clèves tourna la tête » : le temps s’arrête pour lui, mais continue à se dérouler pour elle.

Elle se retourne vers lui, mais pas complètement, pas jusqu’à rencontrer son regard. Elle ne va pas jusqu’à le voir ; elle le pressent, le prévoit et, aussitôt, se détourne, échappe à la rencontre. Il y a scène ici, et scène au sens plein du terme, à cause de cet exercice irrégulier de la temporalité narrative. Mme de La Fayette ne nous raconte pas l’équipée du duc de Nemours à Coulommiers. L’équipée n’est que le moyen narratif qu’elle trouve pour disposer ses personnages dans un espace réglé et hautement signifiant ; puis elle déclenche, dans cet espace, un micro-événement (une écharpe coincée dans une porte) auquel elle donne une importance extraordinaire. Fugitif dans le réel, ce micro-événement se dilate extraordinairement dans le récit, et en fait entrer en résonnance tous les éléments constitutifs. Ce n’est pas la narration, c’est la scène qui constitue l’enjeu réel du récit.

Notes

[Son cheval] l’emporte à vive allure / à travers la grande forêt obscure. / Il chevaucha depuis le matin / jusqu’à ce que déclinât le jour. / La nuit, il dormit dans la forêt, / jusqu’au moment où apparut la clarté du jour. (Trad. Charles Méla.)

La prairie tout entière s’éclairait / aux reflets de lumière de la tente.

Il s’approcha de la tente et la trouve ouverte : / au milieu, un lit recouvert / d’une couverture de soie et, sur le lit, / il voit une demoiselle endormie / qui y était, toute seule, couchée.

Va t’en, que mon ami ne te trouve ! / S’il te trouve ici, tu es un homme mort !

Le jeune homme se dirigea vers la tente / et se dit avant même d’y parvenir : / Mon Dieu, c’est votre demeure que je vois là ! / J’aurais perdu la raison / Si je n’y allais pas vous adorer. / Ma mère, je l’avoue, disait vrai, / quand elle me disait d’entrer / dans toutes les églises que je rencontrerais pour adorer / le Créateur en qui je crois.

Tabernacle, dans la Septante, la traduction grecque de la Bible, se dit skènè, scène.

Il s’agit du bourg d’Arene, villégiature paradisiaque à l’écart de la ville de Gênes.

Ibrahim s’adresse à Soliman.

Isabelle Grimaldi, la fille unique de Rodolphe. Justinian, le bisaïeul du narrateur, s’était « toujours trouvé opposé à un Astolphe Grimaldi, l’un ayant toujours suivi le parti des Fregozes & l’autre celui des Adornes [les deux factions qui se disputaient le pouvoir dans la république de Gênes] ; cette haine a passé jusqu’à mon pere », de sorte que « Ludovic Justinian (c’est ainsi que s’appelloit celui qui m’a donné la naissance) n’avoit jamais eu nul commerce avec Rodolphe Grimaldi chef de cette autre famille » (p. 58).

Cité dans l’édition de Paris, P. Witte, 1723, 4 vol. in-12.

La surprise désigne ici très précisément la « surprise de l’amour », ou en italien l’inamoramento, c’est-à-dire ce qu’on appelle en français moderne le coup de foudre.

Isabelle se retirera, dans la suite du roman, à Monaco : les Grimaldi de Scudéry sont les lointains ancêtres romancés des Grimaldi actuels de Monaco.

On le verra par exemple avec La Vie de Marianne.

Au son de cette voix pleine de grâce Arcitas se lève. Lui qui en prison était allé, il alla au jardin d’Amour, sans rien dire à Palémon, et il ouvrit une petite fenêtre pour mieux entendre cette chanson, et aussi pour voir qui la chantait, à travers les barreaux il passa sa tête au dehors.

Voir le cours n°1, note 3.

Voir également les Commentaires des dernières guerres en la Gaule Belgique, entre Henry second du nom et Charles cinquième, par François de Rabutin. Ils s’ouvrent avec une « Epistre au magnanime prince Messire François de Cleves, duc de Nivernois », datée de mars 1554. François de Clèves est le père de notre M. de Clèves. Le siège de Metz est relaté au livre IV.

Lavis brun, encres noire et brune, pierre noire, plume sur papier crème ; 40,8x55,6 cm, Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques, RF29714.

Léger anachronisme s’il s’agit du tableau d’A. Caron. Le Siège de Metz fait partie d’une série de 27 cartons de peinture, de sa main, constituant la série de L’Histoire françoise de nostre temps, et illustrant les sonnets de l’apothicaire Nicolas Houel, qui furent en fait exécutés durant le règne de Charles IX, entre 1560 et 1574, pour Catherine de Médicis veuve. Réunis depuis 1948, ils sont désormais tous conservés au Département des Arts graphiques du musée du Louvre. La confusion, volontaire ou involontaire de Mme de La Fayette, a peut-être été motivée par l’existence d’un dessin du même Antoine Caron, sensiblement de la même dimension, et représentant le château d’Anet. Ces dessins étaient-ils des esquisses préparatoires pour des cartons de tapisserie ? Le dessin de la Fête au château d’Anet du Louvre est en tous cas assez différent de la tapisserie du même nom qu’on peut voir au musée des Offices à Florence, et qui fait partie de la série des tapisseries des Valois (huit pièces). Voir Jean Ehrmann, Antoine Caron, peintre des fêtes et des massacres, Flammarion, 1986.

La métalepse est l’annulation des niveaux de la représentation : par elle, la représentation de représentation devient représentation directe. Voir G. Genette, Métalepse.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « Analyse d’une scène de roman : la canne des Indes », La scène de roman, genèse et histoire, cours donné à l'université de Provence, Aix-en-Provence, décembre 2008.

Fiction, illustration, peinture

Archive mise à jour depuis 2006

Fiction, illustration, peinture

La scène de roman

La scène de roman : introduction

Renaud dans le jardin d’Armide

Rastignac chez Mme de Restaud

Gilberte derrière les aubépines

La poignée de porte de tante Berthe

La double aporie du topos

Illustrer la fiction

Molière, une parole débordée

Marillier, l’appel du mièvre

On n'y voit rien

Illustrations de l'utopie au XVIIIe siècle

Le temps des images

Du conte au roman graphique

Déconstruire l’illustration

Régimes de la représentation dans la gravure d’illustration classique

Penser la fiction depuis la peinture

Une sémiologie du décalage : Loth à la scène

Introduction à la scène comme dispositif : Paolo et Francesca

La main tendue, le regard démasqué

De Silène molesté à la chair blanche des nymphes

Chambres de la représentation

L'intimité de Gertrude

Brutalités invisibles

Parodie et pastiche de Poe et de Conan Doyle dans Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux

Le dispositif de la chambre double dans Les Démons de Dostoïevski

Scène pour voir et chambre des brutalités

La Princesse de Clèves

L’invention de la scène dans le roman français

La canne des Indes

L'aveu

La princesse, la religieuse et l'idiot

Richardson

Entre scandale et leurre

Introduction aux Lettres angloises, ou histoire de miss Clarisse Harlove, par Samuel Richardson