La grande innovation en matière de roman au seizième siècle n’est pas immédiatement visible : après l’explosion créatrice du roman médiéval, la Renaissance semble connaître un temps de crise et de repli. Les aventures chevaleresques et les quêtes allégoriques connaissent des continuations, des réécritures, des adaptations. Le roman se nourrit d’un filon qui s’épuise.

La nouveauté semble se situer avant tout ailleurs, non dans le renouvellement des formes, mais dans la révolution technologique que représente l’invention du livre imprimé : on imprime les grands cycles en prose écrits sur la « matière de Bretagne » au quatorzième et au quinzième siècle ; on traduit et on imprime les romans latins et grecs ; ce que Montaigne désigne comme le « fatras de livres à quoy l’enfance s’amuse » (Essais, I, 26), les Tristans et les Lancelots, à la faveur de ces éditions, sont revus, fondus, réécrits. L’idylle sucrée envahit alors les trames anciennes de la geste et de la quête : en témoignent les Amadis venus d’Espagne et du Portugal qu’Herberay des Essarts commence à traduire en 1540, et qui constituent l’une des créations romanesques les plus populaires du seizième siècle.

L’adaptation à l’imprimerie de cet héritage culturel fortement marqué par l’oralité, l’élargissement du public, le divorce croissant entre les valeurs féodales que porte l’aventure chevaleresque et le monde des lecteurs font éclater une crise majeure dans la représentation romanesque. Cette crise se manifeste de deux façons : par le recours à la parodie ; par l’invention de la scène romanesque.

Depuis les travaux de Mikhaïl Bakhtine sur Rabelais, l’importance majeure de la parodie dans la création romanesque de la Renaissance est bien établie. Au Gargantua et au Pantagruel (1535, 1532), il faut ajouter l’épopée parodique italienne de l’Arioste, Le Roland furieux (Venise, 1532) et, en Espagne, le Don Quichotte de Cervantès (1605-1615).

L’invention de la scène est moins connue. Elle se manifeste de façon éclatante dans une œuvre dont le retentissement fut immédiat et européen : La Jérusalem délivrée du Tasse (1581). Le Tasse, comme l’Arioste dont il est l’héritier, n’écrit pas à proprement parler un roman, mais une épopée en vers, fortement imprégnée de réminiscences virgiliennes et homériques. Pourtant ce n’est pas l’antiquité qui fournit le thème de ces épopées, mais les Croisades et avec elles tout l’univers médiéval de la chanson de geste et du roman de chevalerie.

Cet univers, nous l’avons dit, devient tout à coup lointain. Le génie de l’Arioste comme du Tasse a consisté, loin de gommer cette distance, à l’exploiter : la Croisade, vue depuis les années 1500, fait tableau, et un tableau inénarrable. On se gave de super-héros, de magiciennes invraisemblables et de princesses sublimes. L’épopée devient pittoresque. L’Arioste la parodie, le Tasse l’esthétise.

Nous montrerons dans un premier temps comment le texte de La Jérusalem délivrée se donne à voir comme spectacle. L’invasion de la métaphore théâtrale pour désigner ce qui se manifeste dans le récit, l’insistance sur le regard porté par et sur les personnages, ne constituent pas de nouveaux thèmes romanesques : c’est le modèle même de la création romanesque qui se transforme radicalement. Le roman n’a plus pour base la performance chevaleresque mais l’espace théâtral de la scène.

La théâtralisation du roman suppose de recourir à de nouvelles structures imaginaires. La bipartition de l’espace agonistique médiéval devient inopérante dès lors que la performance chevaleresque n’est plus le principe structurant du récit. Nous montrerons dans une seconde partie comment l’espace de la scène romanesque se constitue à partir du dispositif d’écran mis au point par les artistes de la Renaissance italienne pour modéliser la perspective linéaire. L’invention de la scène de roman est fondamentalement liée à l’invention de la perspective.

Mais ce nouvel espace ne s’impose que progressivement et partiellement. Nous prendrons principalement deux exemples :

Au chant xiii, la forêt enchantée est à la fois l’ancien lieu de la merveille et l’enjeu moderne du triomphe technique. Elle est le domaine des sorcières et de la hantise des esprits ; mais elle fournit également le bois pour les machines du siège, qui assureront à des chevaliers modernisés une victoire avant tout technologique. Cette ambivalence de la forêt se manifeste dans sa configuration spatiale. Elle se présente d’abord comme dispositif concentrique, dont il s’agit de pénétrer le cœur comme dans les quêtes médiévales. Mais très vite la quête doit être déjouée par la raison : il n’y a rien de merveilleux à trouver au centre de la forêt. Le triomphe du chevalier est donc un triomphe de la raison, qui consiste à refuser la quête, à proclamer sa diabolique inanité. Un autre dispositif se met en place, fondé sur les métaphores de l’enveloppe et du vêtement. Les arbres de la forêt enchantée enveloppent des simulacres d’esprits. Frapper les troncs de l’épée, blesser, déchirer ces enveloppes, c’est révéler, derrière le simulacre merveilleux, le néant rationnel de la réalité technique : il n’y a là que du bois, que de la matière pour fabriquer des machines.

Le deuxième exemple est celui du chant xvi, où ce dispositif évolue encore. Charles et Ubalde doivent atteindre Renaud prisonnier d’Armide dans son château. Au départ, le dispositif concentrique de la quête est évident : il faut franchir toute une série d’obstacles pour parvenir jusqu’à Renaud, celui sans qui la Croisade ne peut être gagnée. Mais c’est par le regard et par son regard seul que Renaud se délivrera d’Armide. Le regard de Renaud doit non seulement déchirer l’enveloppe des illusions où Armide le maintient, mais affronter le spectacle d’Armide éplorée et se détacher de ce spectacle : ici s’instaure le dispositif d’écran, fondé sur la coupure, mais aussi sur la concurrence entre une logique discursive disqualifiée et une logique iconique désormais triomphante.

I. Quand le combat devient spectacle : la métaphore théâtrale

La métaphore théâtrale apparaît à de nombreuses reprises dans la Jérusalem délivrée, identifiant l’action épique à un spectacle (spettacolo)1. L’espace de l’affrontement chevaleresque, lors de l’affrontement ultime d’Argant l’Infidèle et de Tancrède le Croisé au chant xix, est lui-même comparé à un amphithéâtre2. Au chant xx, Soliman contemplant la victoire des Croisés dans Jérusalem depuis la dernière tour qui leur résiste, mirò, quasi in teatro od in agone (73, 5), « regardait comme au théâtre ou au tournoi ».

Le spectacle comme retrait

Mais c’est au chant vii, au moment où l’infernal château de la magicienne Armide apparaît devant les yeux du chevalier Tancrède, que l’identification du lieu de la performance à la scène de théâtre est faite explicitement pour la première fois :

apparìr tante lampade d’intorno

che ne fu l’aria lucida e serena.

Splende il castel come in teatro adorno

suol fra notturne pompe altera scena,

ed in eccelsa parte Armida siede,

onde senz’esser vista e ode e vede. (vii, 36, 3-8.)

Tant de lampes apparurent alentour

que l’air en devint lumineux et éclatant.

Le château resplendit comme, dans un théâtre fastueux,

au milieu des magnificences de la nuit le ferait une scène de grand genre

et à l’endroit le plus haut Armide est assise,

d’où sans être vue elle entend et elle voit.

Non seulement le château est comparé à une scène, mais avec l’évocation de l’œil embusqué d’Armide, cette scène est prise entre deux regards.

Le dispositif scénique est bien ici un piège du regard, le regard du spectateur n’entrant au théâtre-château que pour être capturé par l’œil de la machinatrice3. Au face à face agonistique de la performance médiévale succède le face à face de l’œil et du regard.

Au chant xiv, le mot scène réapparaît, pour désigner comme au chant vii l’affût d’Armide, piégeant cette fois non plus Tancrède, mais Renaud qu’elle veut tuer pour ôter aux Croisés le secours du seul chevalier par qui ils pourraient triompher et prendre Jérusalem. Armide suscite un simulacre de sirène pour charmer le jeune homme devant la rivière :

Così dal palco di notturna scena

o ninfa o dea, tarda sorgendo, appare. (xiv, 61, 1-2.)

Comme de l’estrade d’une scène nocturne,

Nymphe ou déesse, émergeant lentement, elle apparaît.

Armide a préparé pour Renaud un spectacle qui va se retourner contre elle : posant son regard sur l’éphèbe endormi (str. 66), elle demeure à son tour suspendue (s’arresta sospesa) à la vision qu’elle a pourtant elle-même construite. Le dispositif visuel, dès lors qu’il établit un face à face du regard et de l’œil clos, offre dans sa dissymétrie même la possibilité d’un renversement amené à devenir le ressort essentiel de la scène.

Au chant xv, Charles et Ubalde débarquent dans l’île d’Armide pour y chercher Renaud prisonnier des charmes de la magicienne. L’île tout entière se constitue alors, sous leurs yeux, en dispositif scénique :

Tacciono sotto i mar securi in pace ;

sovra ha di negre selve opaca scena

e’n mezzo d’esse una spelonca giace, (xv, 43, 1-3)

En dessous se taisent les vagues tranquilles et apaisées

Au-dessus il y a un mur de scène opaque fait de noires forêts

Et au milieu d’elles se trouve une grotte.

Le passage est particulièrement intéressant car il permet de comprendre et de visualiser exactement ce que Le Tasse entend par scena. Bien-sûr, la scena est la forêt qu’il s’agit de pénétrer pour récupérer Renaud prisonnier des charmes d’Armide ; elle désigne ainsi, en un sens, le lieu retranché de la quête médiévale, devenu ici ce piège à regards qui se constitue de chant en chant dans La Jérusalem délivrée. Mais la scena est avant tout ici la scaena latine que révèle l’intertexte virgilien convoqué par le Tasse pour cette description4, c’est-à-dire le décor de fond, le mur de scène devant lequel on joue. L’île fait scène car elle dresse tout à coup devant les yeux du voyageur-spectateur venu de la mer un décor extraordinaire, un paysage de théâtre. Le premier vers de la strophe 43 étend l’horizontalité de la mer ; le second dresse la verticalité d’un écran, dont l’obscurité marque bien qu’il est là pour intercepter la lumière, pour couper le champ du regard.

La coupure sémiotique

La scène offerte au regard renvoie de moins en moins au face à face de la performance agonistique médiévale pour se construire de plus en plus systématiquement comme piège, mais aussi surtout comme dispositif d’écran où le regard est conduit vers un en deçà mystérieux. Nous avions déjà été confrontés, au chant xiv, au jeu scénique de la sirène piégeant Renaud à l’instigation d’Armide. Le chant xv réitère le même spectacle, pour Charles et Ubalde. Mais le piège et les mirages de la merveille n’opérant plus, une économie du manque s’instaure :

e ’l crin, ch’in cima al capo avea raccolto

in un sol nodo, immantinente sciolse,

che lunghissimo in giù cadendo e folto

d’un aureo manto i molli avori involse.

Oh che vago spettacolo è lor tolto !

ma non men vago fu chi loro il tolse.

Così da l’acque e da’ capelli ascosa

a lor si volse lieta e vergognosa. (xv, 61.)

Sa chevelure, qu’elle avait rassemblée au sommet de sa tête

en un seul nœud, elle la dénoua d’un coup.

Celle-ci, tombant abondamment et de toute sa longueur vers le bas,

enveloppa d’un manteau d’or les doux ivoires de son corps.

Oh quel charmant spectacle leur est ôté !

Mais non moins charmant fut celui qui le remplaça.

Ainsi cachée par l’eau et par ses cheveux

elle se tourna vers eux, joyeuse et rougissante.

Le spectacle du manteau de chevelure se substitue au spectacle de la sirène nue. L’écran de la pudeur anticipe le refus des deux chevaliers qui poursuivront leur chemin sans tomber dans ce piège du désir. Le spectacle met en scène l’écran du désir, c’est-à-dire un dévoilement qui est en même temps un retrait, une exposition qui se retourne en récession. La découpe scénique n’est plus simplement découpe d’un espace de la performance ; elle constitue la performance comme coupure :

E se di tal dolcezza entro trasfusa

parte penètra onde il desio germoglie,

tosto ragion ne l’arme sue rinchiusa

sterpa e riseca le nascenti voglie. (66, 1-4.)

Et si d’une telle douceur une partie

diffuse à l’intérieur et pénètre là où le désir bourgeonne,

aussitôt la raison, retranchée dans ses armes,

extirpe et coupe les appétits naissants.

Au manteau qui coupe la vue du corps nu de la sirène répond la puissance de refoulement exercée par la raison. L’image est on ne peut plus concrète, qui évoque le bourgeonnement de l’érection sectionné par les armes de l’esprit. La découpe qui fonde le champ visuel du spectacle est en même temps la castration sur laquelle se bâtit le nouvel ordre symbolique, cette raison humaniste qui dissipe les fantômes de la merveille médiévale et prépare la victoire des Croisés. Quelque chose de fondamental se met en place ici : l’identification du regard, du désir et de la coupure constitue la nouvelle structure sémiotique à partir d elaquelle se déclineront toutes les représentations, toutes les significations : le riseca du Tasse instaure la coupure sémiotique.

Le spectacle s’ordonne donc dès lors comme jeu du caché et du montré, comme on peut le remarquer encore au chant XVIII. Renaud, revenu auprès des siens devant Jérusalem, pénètre dans la forêt dont il s’agit de rompre les sortilèges pour pouvoir, avec son bois, construire les machines de siège. Face à lui se déploie alors la vision de la forêt enchantée. Les nymphes qui dansent sortent des arbres qui semblent les enfanter : la vision est un retournement d’un dedans en un dehors. La farandole féerique, un instant plus tôt enveloppée dans les troncs, se mue alors en une guirlande qui ceint le héros, devenu lui-même le centre d’une vision qui l’enveloppe (punto rinchiuso entro il suo giro, 28, 4). Le dispositif du manteau inauguré par l’exhibition de la sirène d’Armide se retourne et se complique tandis que, concurremment à la métaphore théâtrale, le modèle de la peinture est convoqué :

Quai le mostra la scena o quai dipinte

tal volta rimiriam dèe boscareccie,

nude le braccia e l’abito succinte,

con bei coturni e con disciolte treccie,

tali in sembianza si vedean le finte

figlie de le selvatiche corteccie ; (XVIII, 27, 1-6)

Comme on montre à la scène ou comme aussi bien on admire

en peinture les déesses des bois

aux bras nus et aux robes courtes,

avec de beaux cothurnes et des tresses dénouées,

ainsi en simulacre on pouvait voir les feintes

filles des écorces sauvages.

C’est précisément la conscience que prend le héros de n’assister qu’à un spectacle, de n’être affronté qu’à une peinture qui constitue la performance. Triompher de la forêt enchantée suppose d’en déclasser les merveilles, de les ravaler au rang de simulacres, c’est-à-dire d’introduire la coupure entre le spectateur et le spectacle. La coupure optique qu’introduit la distance du spectateur au spectacle conjure l’enveloppement de la farandole des mirages, où Tancrède s’était laissé prendre. Plus exactement, la coupure se superpose à l’enveloppement pour étager, feuilleter les différents niveaux de ce champ du regard qui se constitue : à la dimension imaginaire de l’enveloppement scopique, de cette prise au piège d’un œil fasciné, succède la dimension symbolique de la distanciation rationnelle, par laquelle la conscience advient à la culture : le mirage n’est plus un dangereux sortilège mais une belle œuvre d’art. La merveille devient alors objet de scène et de peinture, et les déesses des bois sortent de la sauvagerie des écorces naturelles, réelles, pour entrer dans l’artifice de la représentation.

II. La perspective comme dispositif d’interposition (Brunelleschi, Alberti)

On voit par le rapprochement des références au spectacle, au théâtre et à la scène qui jalonnent le texte qu’une logique du dispositif scénique se met en place de façon tout à fait concertée dans La Jérusalem délivrée. Les espaces théâtraux qui ponctuent le poème sont ordonnés par un regard posé sur eux de l’extérieur. Ce regard constitue l’espace scénique à la fois en un lieu d’exposition et de retrait, exprimant un paroxysme et recelant un piège. Cette ambivalence du dispositif scénique est portée, travaillée par tout un jeu de la découpe, qui non seulement délimite l’espace restreint de la scène, mais traverse celle-ci pour y faire jouer l’en-deçà d’un piège, l’envers d’une machination, ou le charme interdit d’un corps nu.

Il y a donc une profondeur de la scène, et c’est cette profondeur qui la constitue en dispositif. Or cette profondeur, cette découpe ne deviennent possibles dans le texte que depuis l’invention par les artistes de la Renaissance italienne de la nouvelle perspective linéaire : le dispositif culturel de la scène et les structures imaginaires qu’il induit apparaissent ainsi conditionnés par la découverte scientifique de la perspective.

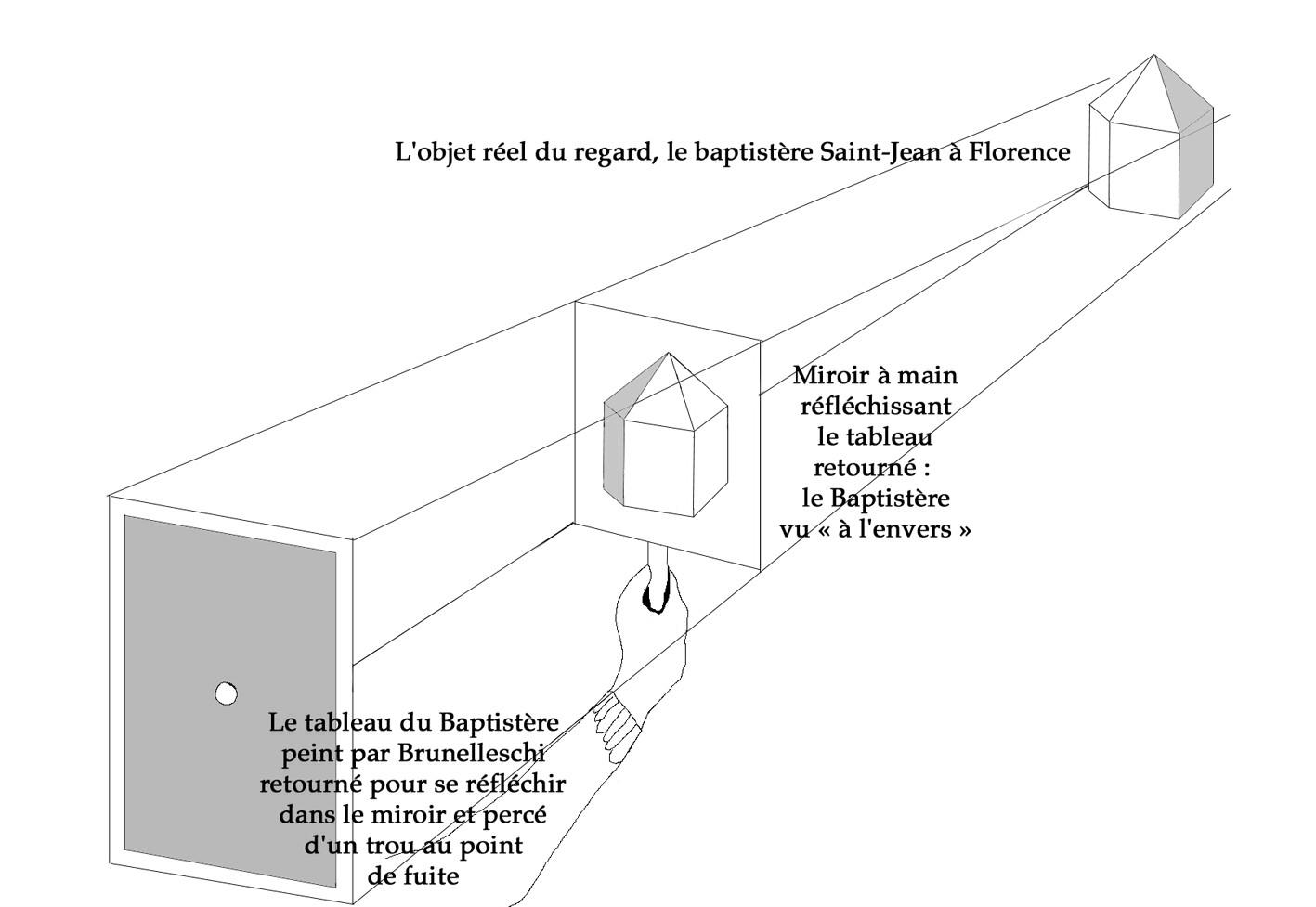

L’expérience de Brunelleschi

Au début du quinzième siècle, les travaux de l’architecte florentin Brunelleschi sur la perspective sont restés célèbres à cause notamment d’une expérience qu’il fit à Florence et que raconte son biographe Manetti. Il peignit le Baptistère en étudiant minutieusement le rendu des surfaces pour que l’illusion perspective soit parfaite sur le tableau. A l’endroit du point de fuite, sur la toile, il perça un trou. Il installa alors un spectateur à l’endroit exact depuis lequel il avait observé et peint le Baptistère, et il lui fit placer contre son visage le tableau retourné, de façon que l’un de ses yeux puisse observer le Baptistère réel par le trou. Puis, interposant un miroir entre le Baptistère et son œil, le spectateur réfléchit sur cet œil l’image de la peinture. Otant et remettant le miroir, il voyait alternativement, par le trou, le Baptistère réel et le Baptistère peint. L’histoire prétend que l’illusion perspective était telle que, avec ou sans miroir, sur la peinture ou dans le réel, l’œil voyait la même chose.

Cette expérience posait mille problèmes techniques sur lesquels peintres et savants de la Renaissance ont abondamment disserté. Ce qui nous intéresse ici, c’est ce dispositif complètement fou qui ordonne désormais la vision perspective :

Premièrement, la vision est validée par le va-et-vient du miroir ; l’objet apparaît et disparaît ; le mode d’être du visible devient l’apparition-disparition. La scène ne se comprend, ne se circonscrit que par l’interposition du miroir, c’est-à-dire par l’expérience d’une coupure dans le champ du regard. Cette coupure permet de vérifier la perspective, d’établir la profondeur de champ, de valider la disposition des objets, leur taille et leurs distances respectives sur la toile. Ce qui est vérifié relève de la géométrie et constitue pour cette raison la dimension géométrale du dispositif de la représentation.

Ensuite, on ne verra la peinture que par derrière, à travers le miroir interposé entre l’œil et l’objet, entre le spectateur et le Baptistère. La vision suppose une effraction. L’image qu’elle saisit est en quelque sorte piégée par le dispositif. La scène picturale fonctionne comme piège du regard. Après le temps de la vérification vient alors le moment de la fascination, de la jouissance de l’illusion, où la distance géométralement établie s’abolit dans la contemplation. Le simulacre peint fascine, il attire et immobilise l’œil, il pétrifie le spectateur. Ici se joue le plaisir de l’œil dans ce qu’il a d’irréductible aux autres sens, la dimension scopique du dispositif de la représentation.

Enfin, pour regarder la peinture, il faut la retourner. Ce qui, de la nature à la toile, fait tableau, ce passage de la scène à peindre à la scène peinte est marqué par le retournement, l’inversion et, au sens étymologique du terme, par la révolte. Ce retournement n’affecte pas seulement le dispositif de l’expérience ; il affecte l’image elle-même. L’illusion n’a été parfaite dans l’expérience de Brunelleschi que parce que le Baptistère est un bâtiment absolument symétrique. En réalité, dans le miroir, le spectateur voit à droite ce qui est à gauche et vice-versa. L’image du Baptistère dans le miroir est inversée par rapport à l’image du Baptistère réel. Ce retournement est hautement symbolique. Ce qui est en jeu dans cette expérience, c’est une révolution radicale du fonctionnement de la représentation. En s’appuyant sur la perspective, la peinture s’ordonne désormais par rapport au monde réel ; contrairement à l’icône médiévale, elle ne figure plus, immédiatement du moins, l’Idée, la Divinité, les valeurs symboliques. Ce n’est que dans un second temps, par le jeu du dispositif, qu’elle rattrape et retrouve cette dimension symbolique perdue. Le retournement de l’image figure ce rattrapage. Il technicise le retournement de l’imitation de la nature en vision du monde spirituel, du monde intelligible. Le tableau est alors compris comme signe, il perd sa matérialité picturale visible pour faire signe et, par le trou ménagé en son cœur, ouvrir le dispositif. Ici, au sortir du visible, se dessine la dimension symbolique du dispositif de la représentation.

Ce dispositif compliqué, qui constitue l’image à partir d’une double occultation, du double retournement de la toile et du miroir, théâtralise ce à quoi, depuis la crise byzantine iconoclaste (IXe siècle), se heurte la représentation picturale dans la culture catholique, à l’interdit biblique de la représentation et à sa conjuration par le culte des images5. Le dispositif de la scène picturale met en abyme cet interdit en faisant de l’espace de la représentation un espace qui n’est vu que dans la fiction d’avoir été préalablement retourné et occulté. A chacun des niveaux du dispositif, l’interposition du miroir joue un rôle fondamental, soit comme apparition-disparition, soit comme renvoi d’un spectacle fascinant, soit comme retournement d’un retournement. Ce dispositif étrange, contourné, est pour ainsi dire naturalisé et systématisé par Alberti dans son traité De pictura.

L’intercisio d’Alberti

Alberti commence par définir ce qu’il appelle le triangle, puis la pyramide visuelle :

« les rayons tendus entre l’œil et la surface vue se réunissent très promptement, pénétrant l’air et les autres corps poreux et diaphanes jusqu’à ce qu’ils rencontrent un corps dense ou opaque » (i, 5, 81).

« la vue se fait au moyen d’une pyramide de rayons » (visum per pyramidem radiosam fieri, i, 7, 87).

Peu importe si les yeux lancent les rayons, comme le pensaient Pétrarque et les néo-platoniciens, ou si les objets réfléchissent les rayons de la lumière solaire sur les yeux, comme l’établira la dioptrique moderne. Alberti ne tranche pas6, mais sa description des rayons indique bien un sens, depuis la pointe de la pyramide qu’est l’œil, jusque vers les objets qui, pour l’œil, font tableau. La pyramide ne prend consistance que de ce qu’elle traverse, matières poreuses, vapeurs et voiles diaphanes, jusqu’à venir buter sur l’opacité de l’objet. Cette interposition des matériaux, des vapeurs, des objets dans la pyramide que les yeux ouvrent devant eux au hasard dans l’espace est amenée à devenir le phénomène essentiel et, de là, la structure fondamentale de la vision. La vision naît de ce qui vient couper le cône visuel, la vision se définit fondamentalement désormais comme coupure.

« il faudra nécessairement que [le peintre] coupe en un lieu quelconque cette pyramide visuelle (pyramidam visivam perscindi) afin de représenter par des lignes et de la peinture les contours et les couleurs tels que les donnera cette coupe (intercisio). S’il en est bien ainsi, ceux qui regardent une surface peinte croient voir une certaine section (intercisionem) de la pyramide. La peinture sera donc une section de la pyramide visuelle » (i, 12, 101).

Le choix de la scène picturale par le peintre fixe artificiellement sur la toile la coupure, l’intercisio de la pyramide visuelle, cette même coupure dont les yeux font naturellement l’expérience à tout instant, de façon hasardeuse et précaire, quand ils rencontrent un objet et qu’ils s’arrêtent sur une surface pour la regarder.

Alberti distingue, dans la pyramide visuelle, trois sortes de rayons, qui lui permettent de rendre compte des trois niveaux du dispositif visuel.

Les rayons extérieurs délimitent les contours des objets et, par là, mesurent les quantités. Ils établissent l’intervalle séparant deux points et, de là, les distances respectives entre les objets. Les rayons extérieurs constituent la dimension géométrale du regard (i, 6, 83-87).

Les rayons du milieu sont comparés à des caméléons, qui « prennent la couleur des choses pour que les chasseurs aient du mal à les découvrir ». Porteurs de la chair, de la couleur, et instigateurs du piège où le regard est fourvoyé, les rayons du milieu constituent la dimension scopique du regard (i, 7, 89).

Le rayon central enfin, le chef des autres rayons (dux radiorum), décide de l’angle d’attaque, du point de vue depuis lequel l’objet à peindre, la scène seront considérés. C’est lui qui modifie les apparences et concourt à la « certitude de la vue » (ad certitudinem visus) : autrement dit, c’est par lui que la scène est cadrée et devient lisible. Le rayon central constitue donc la dimension symbolique du regard, c’est-à-dire ce qui, dans le regard, détermine la signification de l’objet, de la scène regardés (i, 8, 91).

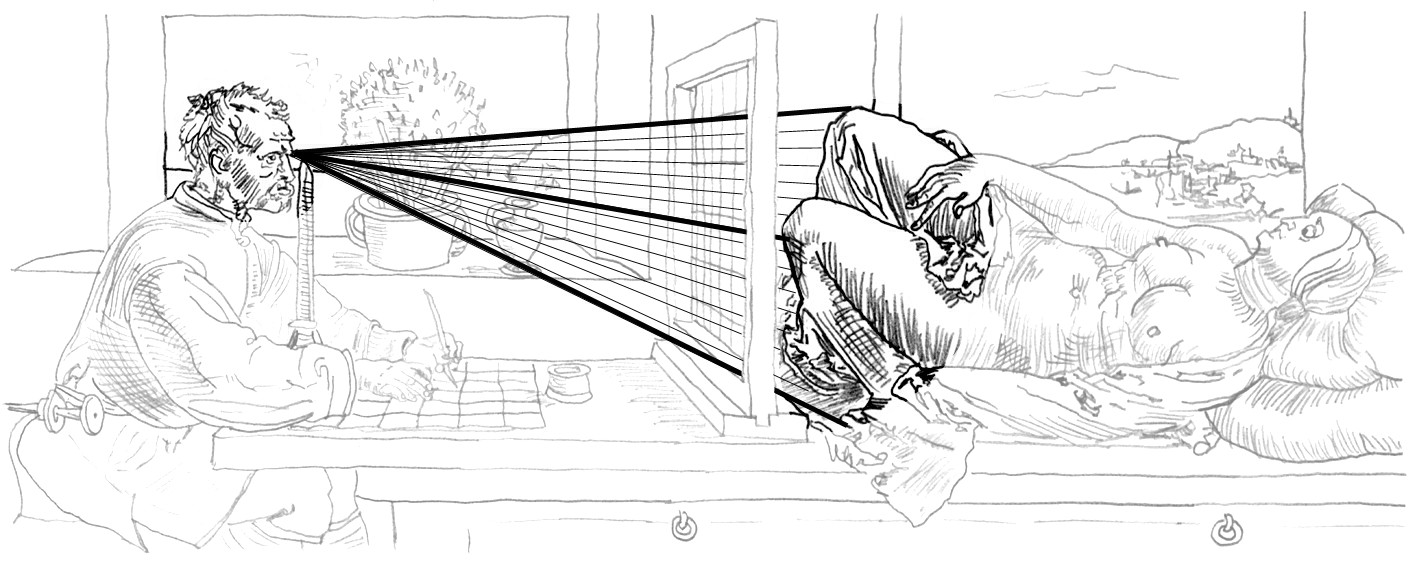

C’est donc l’intercisio, l’interposition, qui modélise pour Alberti la vision en tant que dispositif naturel accommodé par l’œil sur les choses qu’il regarde. Mais le même mot intercisio désigne également dans le texte d’Alberti l’intersecteur, c’est-à-dire l’instrument qui fournit au peintre une technique pour matérialiser cette découpe et rendre la perspective (II, 31, 147). L’intersecteur est un cadre de bois tendu d’un tissu très fin, quadrillé, que le peintre interpose entre son œil et l’objet ou la scène à peindre. Il reporte ensuite, carreau par carreau, les lignes qu’il distingue au travers du voile de l’intersecteur sur le papier de la toile quadrillée qui deviendra son œuvre. L’interposition de l’intersecteur, dans un contexte en apparence très différent, répète le geste inaugural imaginé par Brunelleschi, l’interposition du miroir entre la scène réelle et la scène peinte. Le dispositif de la représentation devient un dispositif d’interposition.

Les écrans du Tasse : Armide aux pieds de Godefroi

Si l’on envisage maintenant la manière dont le regard est mis en scène dans La Jérusalem délivrée, on s’aperçoit de la prégnance de ces modélisations techniques dans les représentations poétiques imaginées par le Tasse.

Au chant iv, la magicienne Armide envoyée par les puissances de l’Enfer apparaît au camp des Croisés qui assiègent Jérusalem avec le dessein d’y semer la discorde. L’apparition d’Armide est l’occasion d’une spectaculaire exposition, qui focalise d’abord les regards portés sur cette femme éblouissante, fendant la foule des soldats pour parvenir jusqu’à Godefroi, qui s’arrête ensuite sur l’œil d’Armide, rougissant et baissé (30, 3), se dérobant pour mieux prendre au piège du désir les hommes fascinés par son apparition.

A l’apparir de la beltà novella

nasce un bisbiglio e ’l guardo ognun v’intende

sì come là dove cometa o stella,

non più vista di giorno, in ciel risplende ; (IV, 28, 3-6)

À l’apparition de cette extraordinaire beauté

naît un murmure et chacun dirige son regard là-bas

comme s’il y avait là une comète ou une étoile

encore jamais vue, resplendissant en plein jour dans le ciel.

Se faisant passer pour une princesse syrienne, Armide vient en suppliante demander aide et protection pour récupérer son royaume usurpé. Il s’agit de détacher de Jérusalem une partie des forces chrétiennes et de prendre au piège, sur le chemin de Damas7, les chevaliers qu’elle aura séduits.

Armide doit traverser le camp pour venir jusqu’à la tente de Godefroi. Sa performance sera la supplique à l’ennemi : on songe ici à la prière de Priam aux pieds d’Achille, réclamant à la fin de L’Iliade le corps d’Hector pour l’enterrer. Priam lui aussi doit traverser le camp grec pour parvenir à la tente du meurtrier de son fils. Mais Hermès répand le sommeil sur les gardiens du camp (xxiv, 445) et le trajet de Priam s’accomplit furtivement dans la nuit. Dans La Jérusalem délivrée, tout au contraire, la magicienne tire pleinement parti de l’effet visuel que sa venue produit. Au cheminement nocturne de Priam, il faut opposer l’épiphanie d’Armide.

Armide se donne en spectacle. La convergence des regards vers le spectacle visuel dont elle régale les troupes retarde son discours. Le discours d’Armide est d’ailleurs un leurre, non seulement parce qu’il est artificieux, mais surtout parce qu’il n’est pas le moyen essentiel de la tromperie. Il ne convainc d’ailleurs pas Godefroi, qui refuse son aide à la soi-disant princesse éplorée. Le discours ne vient que prolonger le spectacle poignant de cette beauté anéantie. Armide fait tableau, et un tableau redoutablement efficace, puisqu’il aimante tous les regards et cristallise tous les désirs. La communication visuelle supplante ici la communication par le discours et court-circuite la voie hiérarchique : la discorde peut désormais commencer son œuvre dévastatrice…

La scène s’ordonne selon un champ du regard qui la décale par rapport au discours qu’elle est supposée encadrer. Nous avons vu comment, géométralement, les regards circonscrivaient un espace centré sur l’incandescence de l’objet scénique, de cette Armide comparée à une comète. Mais l’objet lui-même se caractérise par la découpe et installe une dynamique de l’écran :

Parte appar de le mamme acerbe e crude,

parte altrui ne ricopre invida vesta :

invida, ma s’a gli occhi il varco chiude,

l’amoroso pensier già non arresta,

ché non ben pago di bellezza esterna

ne gli occulti secreti anco s’interna. (iv, 31, 3-8.)

Une partie apparaît de ses seins vierges et fermes,

une partie, c’est un vêtement jaloux d’autrui qui la recouvre :

jaloux, mais s’il ferme le passage aux yeux,

il n’arrête pas la rêverie amoureuse,

qui, guère satisfaite de la seule beauté extérieure,

s’introduit encore dans les secrets cachés.

Inlassablement, le texte revient à ce dispositif qui arrête le trajet de l’œil tout en excitant son désir de poursuivre plus loin. Le voile, le vêtement tantôt ouverts, tantôt refermés au gré du vent (30, 1) installent face à l’œil un battement, une palpitation qui transforment l’objet scénique en une chose pulsatile que seule l’effraction, la transgression d’un interdit permettent de saisir.

Come per acqua o per cristallo intero

trapassa il raggio, e no ’l divide o parte,

per entro il chiuso manto osa il pensiero

sì penetrar ne la vietata parte.

Ivi si spazia, ivi contempla il vero

di tante meraviglie a parte a parte ;

poscia al desio le narra e le descrive,

e ne fa le sue fiamme in lui più vive. (iv, 32.)

Comme à travers l’eau ou à travers le cristal intact

passe le rayon, sans produire ni division ni découpe,

ainsi à l’intérieur du manteau fermé8 la rêverie ose

pénétrer dans la partie interdite ;

là elle flotte à loisir, là elle contemple la vérité

de tant de merveilles partie par partie ;

puis elle les rapporte à son désir et les décrit,

et elle en fait des flammes plus vives en lui.

Le dispositif d’écran est clairement celui d’un rayon passant à travers une surface translucide : le nuage blanc et le voile transparent (iv, 29), l’eau et le cristal (iv, 32) sont autant de transpositions poétiques de l’intersecteur d’Alberti. La répétition obsédante du terme parte, utilisé tantôt comme verbe, tantôt comme substantif, marque bien que ce qui est en jeu ici est de l’ordre de la découpe. L’objet scénique est la vietata parte, c’est-à-dire ce qui dans l’espace est découpé, retranché comme interdit.

III. Un espace pré-scénique : la forêt du chant XIII

Nous avons vu au chapitre précédent comment la performance du roman médiéval tendait à se déplacer de la conquête de la merveille, enjeu du combat chevaleresque, vers l’investissement du lieu, objet de la quête. Ce lieu, sur lequel se focalise le roman allégorique du moyen-âge gothique, est identifié à partir de la Renaissance à l’espace scénique de la représentation théâtrale. Ainsi naît la scène romanesque proprement dite.

La Jérusalem délivrée est marquée par cette transition du lieu retranché de la performance allégorique vers l’espace exposé de la scène romanesque. L’épopée du Tasse vise l’occupation du Lieu par excellence, le Saint-Sépulcre à Jérusalem, comme l’annoncent d’emblée les deux premiers vers :

Canto l’arme pietose e ’l capitano

che ’l gran sepolcro liberò di Cristo. (i, 1, 1-2.)

Je chante les armes pieuses et le capitaine

qui libéra le grand sépulcre du Christ.

Il s’agit d’adorer le grand tombeau, d’adorar la gran tomba (i, 23, 8), d’aller vers la cité, choisie par le Christ comme demeure, où il mourut, où il fut enseveli, où ensuite il reprit son enveloppe corporelle, vèr la città, di Cristo albergo eletto, / dove morì, dove sepolto fue, / dove poi rivestì le membra sue (iii, 5, 7-8).

Véritable quintessence du graal des derniers grands cycles romanesques médiévaux, ce lieu vide, marqué contradictoirement comme il se doit par la déchéance et par la sublimation, livre l’architecture globale, le prétexte de l’œuvre. Mais tout se joue en fait en deçà de lui, dans les lieux intermédiaires qu’il s’agit, au cours de l’œuvre, d’occuper. L’occupation du lieu est le ressort poétique de La Jérusalem délivrée.

Le chant ii consacre la déchéance du lieu médiéval de la quête allégorique : Ismen, le magicien conseiller du roi de Jérusalem, fait transporter l’icône miraculeuse de la Vierge dans la grande mosquée, où elle disparaît mystérieusement. Le poème ne révèlera jamais ce que cette icône est devenue. Ce qui est ici signifié, c’est la fin de l’ère des merveilles, la disparition définitive des choses du conte. Les lieux seront désormais vides. C’est donc comme lieux, et non pour ce qu’ils renferment, qu’ils assumeront désormais leur fonction symbolique.

Le lieu comme engloutissement : château d’Armide et bergers d’Arcadie

Contre la narration, le lieu devient le principe structurant de l’écriture, comme le marque la disposition très concertée des lieux à l’intérieur de chaque chant. Si l’on suit le déroulement narratif du chant vii, celui-ci apparaît complètement décousu : la princesse Herminie, qui s’est échappée en pleine nuit de Jérusalem assiégée en prenant l’armure de Clorinde, n’a pas pu rejoindre le chevalier Tancrède qu’elle aime. Poursuivie par les Croisés dès le lever du jour, elle s’est réfugiée dans une campagne délicieuse où elle mène l’existence mélancolique mais douce des bergères. Pendant ce temps, Tancrède, parti à la recherche de Renaud, est pris au piège du château d’Armide qui se referme sur lui et le maintient prisonnier9. La rencontre d’Herminie et de Tancrède n’a pas lieu ; il faudra attendre le chant xix pour qu’Herminie retrouve et sauve Tancrède laissé pour mort face à Argant à la lisière de la forêt.

Ce qui ordonne le chant vii n’est pas même le face à face des deux personnages : Herminie s’enfuit, Tancrède est en quête de Renaud ; ils ne vont pas l’un vers l’autre, ils ne s’opposent pas non plus l’un à l’autre. L’articulation se joue bel et bien au niveau des lieux : le début du chant est habité par le locus amœnus pastoral où s’épanouit l’éclat lumineux du féminin, et que préservent et désignent les écrins qui le circonscrivent, ces improbables forêts et bocages normands de Palestine.

Face à ces lieux enchanteurs se dresse le lieu horrifiant, infernal, des machinations d’Armide, château obscur et impénétrable posé sur un lac putride, puis château-nasse où le chevalier, comparé à un poisson, entre pour ne plus sortir. Le château lui-même se présente contradictoirement comme le double visage d’Armide ; il est le cloaque, ce trou abject de l’indifférenciation féminine archaïque, et la scène d’apparat, cette sublime séduction du corps féminin théâtralement exhibé.

Le chant vii expose donc la réversibilité fondamentale du lieu scénique : les prestiges sublimes de l’objet du regard désirant s’y retournent en horreur de la prise au piège et de la néantisation scopique. Herminie dans son bocage et Armide dans son château sont un même dispositif et convoquent un même ressort pour l’œil, précipité à sa perte par un spectacle qui l’anéantit, entraîné irrésistiblement vers ce trou féminin dans la représentation.

Le lieu comme espace vague

Le chant xiii s’ordonne lui aussi à partir de deux représentations du lieu qui s’opposent : c’est d’abord la forêt, enchantée par le magicien Ismen pour empêcher les Croisés d’y venir prendre le bois nécessaire à la construction des machines de siège ; puis vient le spectacle de la sécheresse au camp des Croisés, qui anéantit le regard :

ne’ cosa appar che gli occhi almen ristaure (56, 2)

aucune chose n’apparaît qui puisse nourrir au moins les yeux.

Aux prestiges de la forêt, qui encombrent les yeux de simulacres, succède le néant caniculaire, où le regard meurt et s’abolit. Fascination et néantisation sont bien ici à nouveau opposées comme les deux tendances contradictoires d’une même dynamique scopique. Dans ce couple de forces constitutif du ressort scopique de la scène, la forêt est donc le lieu d’une fascination régressive qui image la résistance à la technique, symbolisée par la tour de bois des Croisés. Mais dans le même temps elle fournit la matière de l’élaboration technique sans laquelle les Croisés ne peuvent vaincre. L’occupation de la forêt devient ainsi un préalable indispensable à l’investissement de la ville.

Ce lieu se définit d’abord au chant xiii par l’indétermination, l’indécision de la lumière qui l’habite, empêchant de délimiter des contours francs :

è luce incerta e sclorita e mesta

quale in nubilo ciel dubbia si vede

se ’l dì a la notte o s’ ella a lui succede. (xiii, 2, 6-8.)

La lumière est incertaine, décolorée et sinistre

comme dans un ciel nuageux on doute si l’on voit

le jour suivre la nuit, ou elle à lui succéder.

Le mélange, qui désigne toujours le camp des Infidèles, n’affecte pas seulement ici la lumière et les contours, en deçà de toute circonscription géométrale, de toute inscription dans une pyramide visuelle ; le mélange dissout également le temps, dans l’indistinction de la nuit et du jour. Le lieu est donc un espace vague dans un temps vague10.

Par ce vague, le lieu échappe au regard. Il constitue le hors-scène :

Ma quando parte il sol, qui tosto adombra

notte, nube, caligine ed orrore

che rassembra infernal, che gli occhi ingombra

di cecità, ch’empie di tema il core ; (3, 1-4)

Mais quand part le soleil, ici aussitôt s’étend le voile

de la nuit, des nuées, des ténèbres et de l’horreur

qui semble de l’Enfer, qui encombre les yeux

d’aveuglement, qui emplit le cœur de peur.

Le lieu se situe en deçà du regard. Il est la masse incertaine de l’interdit, qu’il s’agit de traverser, de conjurer pour accéder au visible. Parce qu’il offusque la vue, le lieu constitue l’écran du dispositif optique. Il produit fallace imago, de l’image trompeuse. Il est la limite de l’horrifiant et du visible, la lisière de l’abjection.

Dans cet espace sans distance, sans profondeur géométrale, sans objets, cet espace littéralement abject, toute coupure, toute découpe est sacrilège :

Così credeasi, ed abitante alcuno

dal fero bosco mai ramo non svelse ;

ma i Franchi il violàr, perch’ei sol uno

somministrava lor machine eccelse. (5, 1-4.)

Telles étaient les croyances et aucun habitant

n’avait jamais arraché une branche du terrible bois

mais les Francs le violèrent, car lui seul

pouvait fournir leurs hautes machines

Ici commence la transgression. La forêt n’est plus cet espace vague du trajet chevaleresque, qui échappe à la performance et noue confusément les séquences agonistiques sans jamais y participer. Il ne s’agit plus de traverser la forêt, ni même d’accéder dans la forêt à telle ou telle fontaine, clairière ou château. C’est la forêt comme totalité circonscrite qu’il s’agit de posséder, de réduire à la matière inerte, à la pure fonctionnalité technique du matériau de construction. L’alta foresta de la strophe 2 devient ici fero bosco : tandis que, de ventre offert à d’infâmes fornications, la forêt menace de s’ériger en tour pour forcer le siège de Jérusalem, le genre de la forêt passe du féminin au masculin.

La transformation progressive de la forêt en espace scénique se traduit donc par un bouleversement de son statut imaginaire. Une logique de la coupure se met en place : les Croisés viennent couper du bois ; contre eux, Ismen vient par la magie retrancher la forêt, couper son accès. Les Croisés cherchent à ériger la tour du siège ; Ismen contre eux érige le cyprès enchanté, face auquel vient échouer Tancrède.

Le tronc à trancher apparaît comme l’enjeu ultime de la performance dans la forêt, enjeu qui cristallise et condense tous les autres. Tancrède entame le tronc (41) sans oser l’abattre lorsque le sortilège d’Ismen lui fait voir au lieu de l’entaille dans le bois le sang d’une blessure humaine, et qu’il croit entendre la voix suppliante de sa bien-aimée Clorinde (42), celle-là même qu’il vient de tuer par ignorance au combat (xii, 69). Le chant xiii ne mène pas à son terme la performance, que seul Renaud se montrera capable d’achever. Mais ce geste de l’épée contre le tronc devient en quelque sorte l’emblème de ce qui se met en place dans le chant. Coupure et érection phalliques succèdent au vague inquiétant de la forêt-ventre, dans le temps même où, face à l’ancien regard qui s’émerveillait des choses du conte, se met en place le nouveau regard coupé, avec son dispositif d’écran et sa profondeur géométrale.

Frapper le lieu d’interdit : le geste d’Ismen

L’avènement de la coupure suppose une transformation radicale dans la nature et le statut du lieu romanesque. Le chant xiii met en scène cette transformation sémiologique. Il ne faudrait pas identifier l’ancien statut du Lieu à ce qui est présenté dans le texte comme le camp de l’ancienne et fausse religion, pour lui opposer le camp des Croisés, qui serait le camp où advient la scène comme nouveau dispositif sémiologique. Tout le texte, toute l’histoire en jeu ici sont habités par ce passage et travaillés par les contradictions qu’il suscite. L’espace circonscrit et exposé de la scène conserve la mémoire, l’empreinte de l’espace retranché de la quête allégorique. Cette empreinte se manifeste comme hantise, comme spectre et conjuration d’un ancien interdit. L’exposition scénique transgresse cet interdit : la transgression est figurée ici par le double geste des Francs violant la forêt et d’Ismen pénétrant dans le cercle magique.

Le geste d’Ismen traçant un cercle sur le sol puis pénétrant dans ce cercle a pour modèle les rites antiques par lesquels on délimitait les espaces sacrés. Sacré signifiait intouchable, inviolable, interdit. Le Tasse parle plus loin d’il suol diffeso (26, 7), du sol interdit.

Mais, si le cercle magique et les incantations d’Ismen constituent bien la forêt, d’une certaine manière, en un bois sacré des rites antiques, l’imaginaire qui est convoqué pour sa représentation n’est pas celui des poètes grecs et latins. Ismen, pour pénétrer dans le cercle qu’il vient de tracer, délace ses chaussures et pose un pied nu (6, 1). La forêt devient son vêtement. De là, chaque tronc d’arbre deviendra le vêtement d’un esprit infernal :

Come il corpo è de l’alma albergo e veste,

Così d’alcun di voi sia ciascun legno, (8, 3-4)

Comme le corps est de l’âme le séjour et le vêtement

Qu’il en soit ainsi de chaque tronc d’arbre pour chacun d’entre vous.

Ce vêtement est une peau, une enveloppe corporelle pour les esprits. Par la suite, quand Tancrède lève l’épée contre le tronc du cyprès, celui-ci saigne : l’entaille devient blessure. Le public du Tasse ne pouvait pas, à la Renaissance, ne pas songer ici à l’Enfer de Dante et à sa forêt des suicidés, installée elle aussi dans un chant xiii : changés en buissons, les suicidés, quand une de leur branche est brisée, laissent échapper, à l’endroit coupé, en même temps des paroles et du sang (xiii, 43). Plus récemment, l’Arioste avait imaginé l’un de ses héros, le chevalier Astolphe, changé par la magicienne Alcine en myrte parlant, au chant vi du Roland furieux. Le Tasse reprend la même image, mais pour l’inscrire dans une double dynamique de la conjuration : les esprits qui hantent la forêt sont l’œuvre maligne de la conjuration d’Ismen et ils sont destinés à être conjurés par les Croisés. Le lieu habité par les spectres, qu’il habille fantomatiquement, est ce qui de l’ancien monde fait retour comme hantise sur les Croisés. La hantise du Lieu exprime la mauvaise conscience de la modernité.

La transgression de l’interdit qui frappe le lieu devient constitutive de la représentation et est identifiée à la nouvelle Loi qu’il s’agit ici de célébrer, la Loi du camp des Croisés, que le Tasse identifie non pas tant au triomphe du catholicisme (il s’est assez repenti, sa vie durant, d’avoir manqué ce but), mais bien plutôt à l’assomption du sujet moderne, perçu comme homme de technique et homme de désir : car il ne s’agira pas seulement, en conjurant l’interdit de la forêt, de se procurer le bois nécessaire à la construction des machines ; il faudra aussi, dans le face à face avec l’arbre enchanté, affronter le désir de l’aimée, et en osant le geste de l’épée contre l’arbre, amener ce désir à la dimension de la coupure et de la castration.

La forêt comme dispositif : vers la scène

La généralisation de la coupure sémiotique est l’enjeu de l’affrontement à la forêt. Cette coupure est figurée, dans sa dimension symbolique, par la coupe du bois qui doit assurer le triomphe militaire des Croisés, dans sa dimension imaginaire par le coup à porter contre le cyprès, par lequel le chevalier doit triompher de son désir en conjurant l’image spectrale de la femme aimée qui habite le tronc, dans sa dimension scopique enfin par l’installation du nouveau champ du regard et la conjuration de ses écrans. Il s’agit, dans une véritable épreuve intérieure de fortification rationnelle du « moi », de défaire les images fallacieuses pour ne voir que la matière du bois :

Ben ha tre volte e più d’aspro diamante

ricinto il cor chi intrepido la guata ; (23, 5-6)

Il faut avoir triple et plus que triple cuirasse de dur diamant

autour du cœur pour demeurer sans peur à la regarder.

L’épreuve est bien celle d’un regard à assumer, d’un affrontement par l’œil à l’horreur d’un lieu frappé d’interdit et suscitant de fallacieuses visions (fallace imago, 4, 5 ; quel simulacro, 36, 6) pour se dérober au déploiement d’un champ géométral, rationnel, de la vision.

La forêt n’est plus exactement ce lieu concentrique, fortifié, au sein duquel réside la chose du conte : le cœur de la forêt, le cyprès enchanté, ne contient qu’illusions et tromperies. Le cyprès ne contient pas la Chose, mais la révélation de son inexistence. La forêt met ainsi en scène la mort du roman médiéval, la déchéance de la quête.

Mais la forêt n’est pas encore non plus le lieu à proprement parler de la scène. L’Autre de la scène en demeure absent, le regard ne s’établit dans le lieu que pour détruire les simulacres, pour ne rien voir. Si la clairière au cyprès où pénètre Tancrède est décrite comme un largo spazio in forma d’anfiteatro, un large espace en forme d’amphithéâtre (38, 1-2), l’amphithéâtre y apparaît comme un cadre mixte, entre l’espace médiéval concentrique et l’espace théâtral classique. Mais Tancrède n’ose pas la transgression constitutive de la scène. La performance scénique, l’accomplissement de la coupure n’ont pas lieu : Tancrède blesse, mais ne massacre pas le cyprès. Tout se prépare cependant ici pour une scène qui ne viendra que plus tard, lorsque, dans la même forêt, Renaud au chant xviii tranche le myrte devant lequel le simulacre d’Armide s’était interposé. Le lieu n’est plus défini alors comme anfiteatro, mais comme scena (xviii, 27, 1).

IV. L’avènement de la coupure sémiotique : le jardin d’Armide (chant xvi)

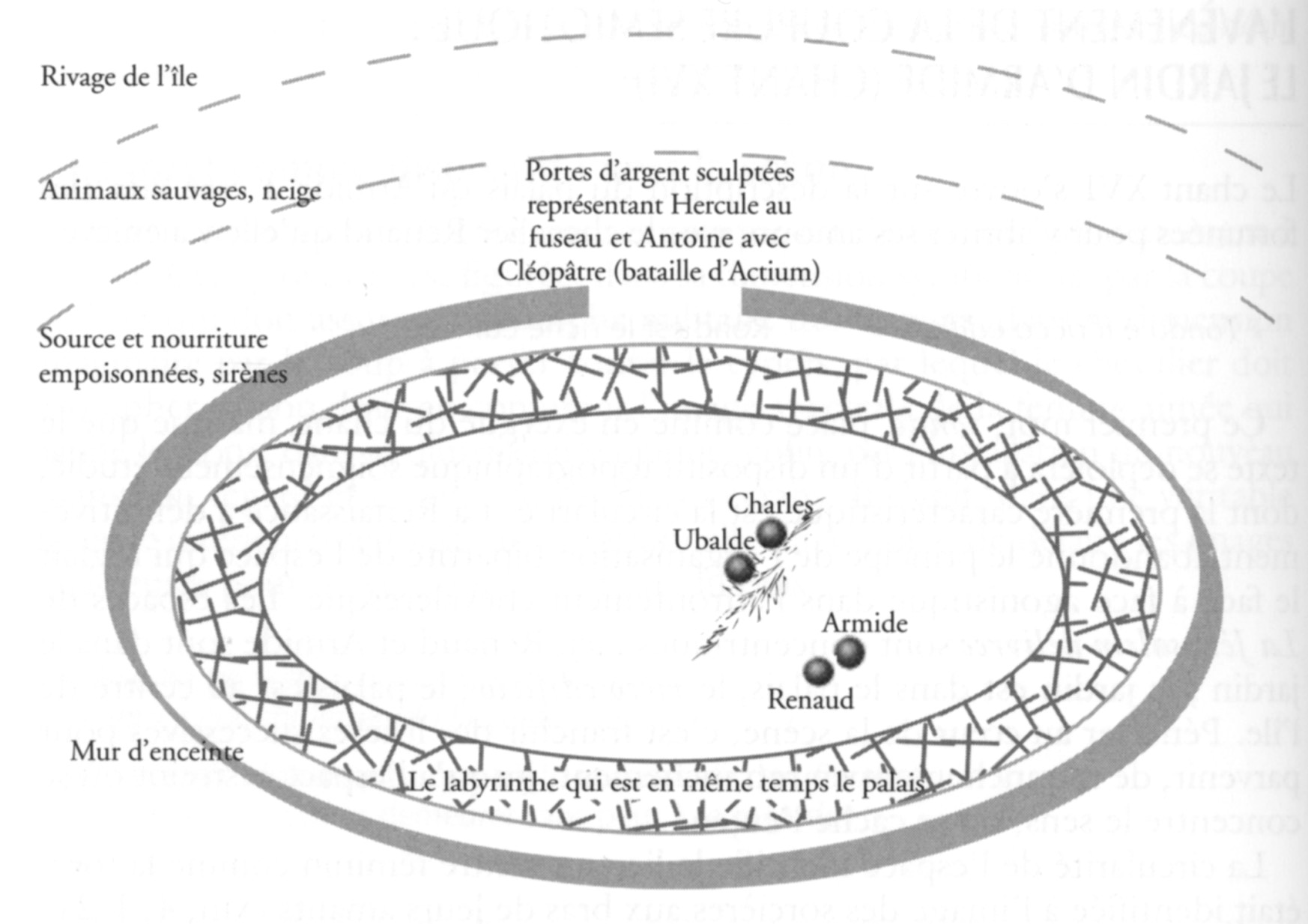

Le chant xvi s’ouvre sur la description du palais qu’Armide a créé aux Îles fortunées pour y abriter ses amours avec le chevalier Renaud qu’elle y a enlevé :

Tondo è il ricco edificio

Rond est le riche édifice…

Ce premier mot, tondo, placé comme en exergue du chant, marque que le texte se déploiera à partir d’un dispositif topographique soigneusement étudié, dont la première caractéristique est la circularité. La Renaissance a définitivement abandonné le principe de l’organisation bipartite de l’espace qui réglait le face à face agonistique dans l’affrontement chevaleresque. Les espaces de La Jérusalem délivrée sont concentriques : ici, Renaud et Armide sont dans le jardin ; le jardin est dans le palais, le ricco edificio ; le palais est au centre de l’île. Pénétrer au cœur de la scène, c’est franchir des lisières successives pour parvenir, de retranchement en retranchement, jusqu’à l’espace restreint où se concentre le sens, où se cache l’enjeu.

La circularité de l’espace identifie le lieu au ventre féminin comme la forêt était identifiée à l’image des sorcières aux bras de leurs amants (xiii, 4, 1-2) : le jardin se trouve nel più chiuso grembo di lui, au plus caché du sein de l’édifice. Grembo, le sein, avait déjà été employé au chant xiv par le magicien d’Ascalon pour désigner le même lieu (quivi in grembo, xiv, 76). Le « plus caché » se trouve lui–même être quasi centro al giro, presque le centre de l’enceinte. Le Tasse introduit ici un léger décalage, l’écart du quasi préparant symboliquement le caractère décalé de la scène.

Le jardin est inaccessible. La clôture, l’impénétrabilité du lieu scénique signifie l’interdit du regard qui le protège : on n’accède à la vision de la scène que par effraction.

Le labyrinthe

Le jardin est entouré d’un labyrinthe, inosservabile e confuso ordin di loggie, un arrangement inobservable et confus de galeries. Au chant xiv, le magicien d’Ascalon décrivant à l’avance à Charles et à Ubalde le labyrinthe qu’ils auraient à franchir pour récupérer Renaud et le faire retourner au combat, employait les mots suivants :

Dentro è di muri inestricabil cinto

che mille torce in sé confusi giri, (xiv, 76, 1-2)

L’intérieur est ceint de murs inextricables

qui tordent en eux mille tours confus.

Il faut comprendre que cette ceinture de murs constitue le palais lui-même, avec ses loggie, ses galeries couvertes, palais que le Tasse désigne également comme l’intricata stanza (xiv, 78), littéralement la pièce enchevêtrée, c’est-à-dire l’enchevêtrement de pièces. Le chant xvi insiste sur le caractère tortueux du cheminement dans ces pièces : quel fallace ravolgimento impenetrabil (xvi, 1), une telle circonvolution trompeuse et impénétrable, la torta confusione del labirinto (xvi, 35), la confusion tortueuse du labyrinthe. Le labyrinthe entoure la scène proprement dite d’un espace inobservable, espace où la linéarité du chemin de la quête se brouille, bascule en compacité d’un réseau d’entrailles. Encore inobservable, mais déjà confus, le labyrinthe figure la limite du texte et de l’image, il sort de la linéarité de la quête, il l’embrouille dans son ravolgimento, mais il conduit vers la visibilité de la scène, vers son cœur ouvert à l’observation.

Cette limite est l’œuvre du diable, i demon fabri l’ordiro (xvi, 1), les démons ouvriers l’ont ordonnée. Emprunter ce chemin, c’est faire l’expérience du brouillé, du confus, du mélange, ce mélange même qui désigne le camp des Infidèles. Le motif du mélange, qui désigne de façon récurrente dans l’œuvre le camp des assiégés, est omniprésent dans le chant xvi. D’abord les voies obliques du labyrinthe (oblique vie, xvi, 1) sont figurées par les rives obliques du Méandre (rive oblique e incerte, xvi, 8) où se réfugie Antoine. Le labyrinthe, on l’a vu, est un ravolgimento impenetrabil ; le Méandre quant à lui a des chemins inextricablement mêlés, inestricabili conserte (xvi, 8).

Mais la beauté éblouissante du jardin, qui s’oppose à l’horreur diabolique du labyrinthe et retourne l’abjection scopique en fascination, ne fait qu’amplifier ce motif du mélange : l’art et la nature, le cultivé et le négligé y sont mélangés, sì misto il culto è co’l negletto (str. 10). Un air magique fait fleurir les arbres à tout moment, mêlant fleurs et fruits, fruits à peine formés et fruits déjà mûrs : e mentre spunta l’un, l’altro matura (ibid.). Les saisons sont donc mélangées. Puis le chant des oiseaux se mêle au murmure de la brise (str. 12). Ce chant devient aussitôt discours du perroquet11, l’oiseau de la bariolure par excellence, di color vari, str. 13.

Enfin, la ceinture d’Armide, qui circonscrit son corps même lorsqu’elle est nue (str. 24), indiquant encore une fois que le corps de la femme est l’enceinte et délimite le Lieu, la ceinture même est une quintessence du mixte.

Diè corpo a chi non l’ebbe ; e quando il fece,

tempre mischiò ch’altrui mescer non lece. (24, 7-8.)

Elle y a donné corps à ce qui n’en a pas ; et quand elle l’a fait,

elle a mêlé des consistances qu’il n’est permis à personne d’autre de mélanger.

Cette ceinture, que le Tasse imagine d’après celle de l’Aphrodite d’Homère (Iliade, xiv, 259-269), est faite de toutes les expressions, de tous les affects du corps désirant :

fuse tai cose tutte, e poscia unille (25, 5)

elle a fondu toutes ces choses et puis elle les a réunies.

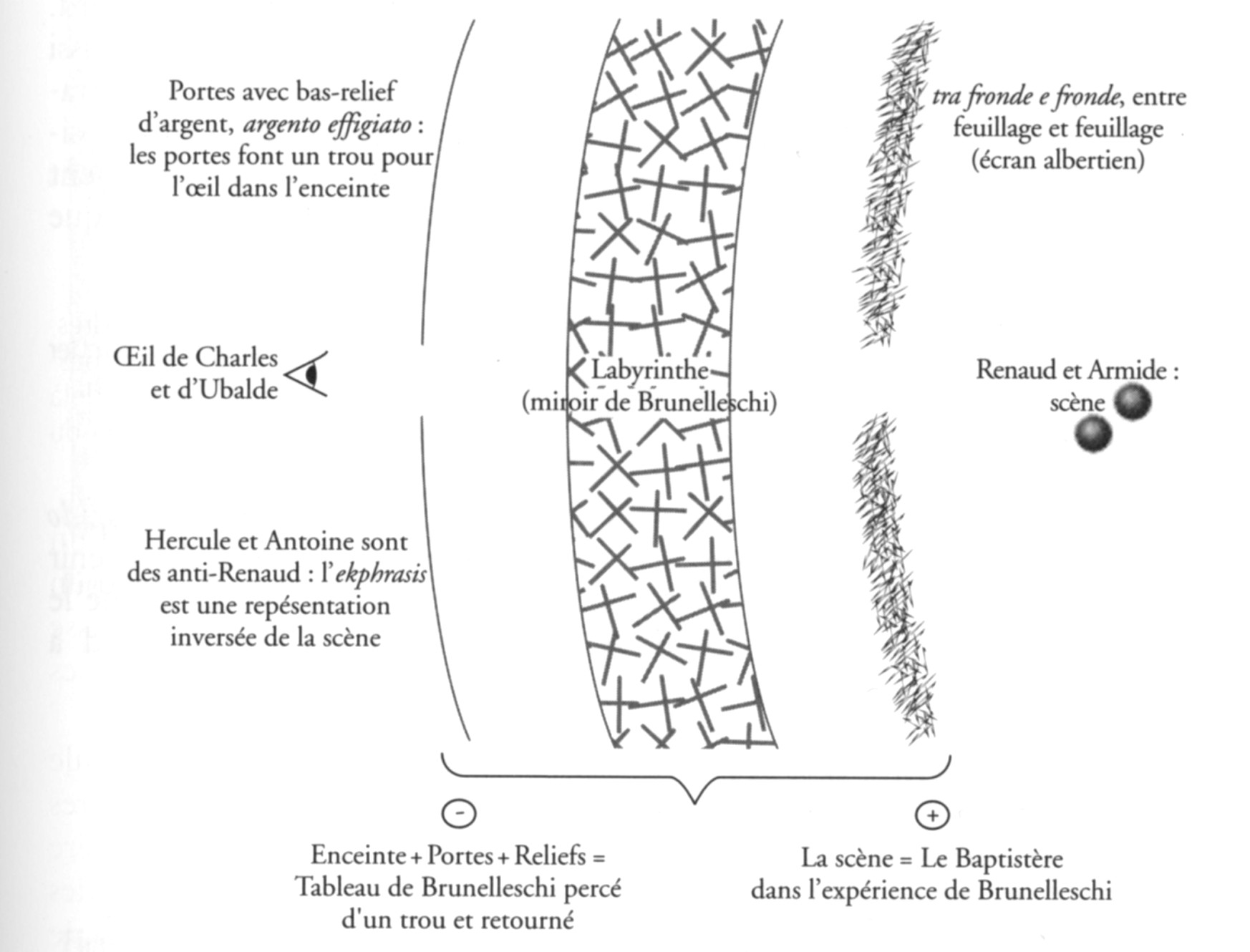

Les portes

Lorsqu’ils franchissent l’enceinte du palais, Charles et Ubalde contemplent longuement ses portes sculptées, qui représentent allégoriquement le sujet de la scène à venir : Hercule vêtu en femme et tournant le fuseau chez Iole12, puis Antoine lâchement entraîné par Cléopâtre dans la fuite face à Octave, le futur Auguste, désignent par anticipation la féminisation de Renaud pris au piège de l’amour d’Armide dans son jardin.

La description des portes est un morceau d’éloquence et d’apparat, une ekphrasis, c’est-à-dire littéralement une description d’art qui se détache du récit pour briller d’un éclat autonome. Le Tasse reprend ici une tradition rhétorique dont les exemples antiques les plus célèbres étaient les descriptions du bouclier d’Achille homérique et du bouclier d’Énée virgilien. Virgile avait imaginé, sur le bouclier, le tableau de la bataille d’Actium, dont le Tasse, avec quelques coupures, traduit parfois littéralement les vers13. L’évocation d’Actium, un des passages les plus célèbres de l’Énéide, constituait une dédicace à Auguste, le glorieux destinataire du poème. Le Tasse suggère ici d’identifier Renaud dans les bras d’Armide à Antoine prisonnier de son amour pour Cléopâtre ; mais il donne également, par cette prestigieuse référence virgilienne, le signe que l’on approche d’un moment exceptionnel du poème, et peut-être, d’une certaine manière, d’un point d’aboutissement : Renaud triomphera d’Armide, le vainqueur du Tasse est issu du vaincu de Virgile, comme le héros de Virgile, Énée, est issu des vaincus d’Homère, les Troyens.

Mais le modèle du Tasse, lorsqu’il décrit ces portes, n’est pas la seule ekphrasis antique. L’enceinte du château d’Armide évoque les chambres d’images de la littérature médiévale qui transposent sur leurs murs l’histoire du service d’amour de leurs chevaliers ; mais elle s’inspire surtout des jardins allégoriques du roman médiéval tardif. Dans Le Roman de la rose, le Verger de Déduit14 est clos de murs sur le côté extérieur desquels sont figurés les vices qui sont bannis à l’intérieur. Les images de l’enclos font écran à la merveille qui y est retranchée.

Figure 7 : Le Verger de déduit d’après le Roman de la rose, Paris, vers 1400. Londres, British Library, ms. Egerton 1069, folio 1 recto. Les vices sculptés ennbas reliefs sur les murs sont, de gauche à droite, « Convoitise » (qui désire au-delà du rideau), « Avarice » (remuant l’or dans son coffre), « Envie » (désignant du doigt) et « Tristesse » (le visage enfoui dans son manteau).

Le passage de l’ancienne performance chevaleresque à ce nouveau dispositif iconique se traduit par une érotisation, une transgression, une passivation de l’action héroïque. Un travail de l’envers, du retournement, est à l’œuvre, qui articule les images de l’enceinte à la scène réelle au-delà des portes, au véritable face à face de Renaud et d’Armide dans le jardin. L’argent sculpté des portes, effigiato argento (xvi, 2), est l’image qui fait écran au duo amoureux dans le jardin. L’image générique d’Hercule et d’Antoine, l’écran culturel s’interpose entre Charles et Ubalde d’une part, Renaud et Armide d’autre part, à la manière du reflet du Baptistère peint interposé entre l’œil du spectateur et le Baptistère réel dans le dispositif imaginé par Brunelleschi. Comme pour l’image du Baptistère peint, les effigies sculptées des portes ne constituent qu’en apparence des répétitions à l’identique de ce qui se trame à l’intérieur. Hercule et Antoine sont vraiment défaits dans les images qui les représentent sur les portes, tandis que Renaud, dans la scène à venir, va sortir précisément de ce mirage amoureux et reconquérir sa virilité guerrière. Les ekphraseis de l’entrée figurent des états ; la scène du chant xvi précipite un retournement de situation.

L’intercisio albertienne

Par ces portes et ce labyrinthe se constitue littérairement le dispositif d’écran, qui superpose et, par là, identifie ce qui se passe dans l’histoire à une image, c’est-à-dire à une représentation peinte ou sculptée. La dimension allégorique de cette superposition ou identification va historiquement s’estompant. La littérature n’en conservera que l’intercisio albertienne, cette coupure entre l’œil et l’objet que le Tasse reproduit dans le jardin :

Ecco tra fronde e fronde il guardo inante

penetra e vede, (17, 5-6)

Voici entre feuillage et feuillage que le regard [de Charles et d’Ubalde]

pénètre et voit15.

Figure 9 : Illustration du chant xvi dans l’édition de Padoue, P. P. Tozzi, 1628. Gravure sur bois de Francesco Valesio (signature V. F. sur certaines gravures de la série), de conception plus ancienne quoique l’édition soit plus récente. Les éléments narratifs sont disposés en carré et l’ensemble ne constitue pas une scène. En bas à droite, Renaud dans les bras d’Armide ; à gauche, le jardin, dissocié du couple amoureux qui pourtant, dans le texte, s’y trouve ; en haut à gauche, Charles et Ubalde emmènent Renaud hors de l’île et Fortune, dans les airs, leur montre le chemin ; en haut à droite le palais d’Armide disparaît alors dans les nuées. L’image ne respecte aucune des trois unités de temps, de lieu et d’action.

Figure 10 : Renaud et Armide épiés par Charles et par Ubalde. Gravure sur cuivre d’A. Caracci (?) d’après le dessin de Bernardo Castello illustrant le chant xvi dans l’édition de Gênes, B. Bartoli, 1590, in-4°. Photo Bnf, Rés Y3551A. Le regard voyeur des deux chevaliers délimite la scène, dont l’espace restreint est circonscrit par l’arbre et le palais, qui devient un décor de fond de scène. Le palais est incurvé à l’envers : il n’entoure pas le jardin, mais fonctionne plutôt comme rideau de fond de scène, comme décor mobile du spectacle.

L’écran naturel du feuillage répète et estompe l’écran culturel des portes d’argent. Le dispositif moderne, purement géométral, prend le relais de l’ancien dispositif allégorique. De tout le système de circularités concentriques ne subsiste que la coupure entre le sujet de la quête et l’objet du regard. La coupure structure la vision selon un dispositif d’écran, mais ordonne aussi le contenu de la scène : intériorisant la coupure, la scène représente la castration symbolique de Renaud. Renaud est placé sous Armide, dans une position féminine passive : Sovra lui pende, elle se penche sur lui, littéralement elle pend au-dessus de lui (str. 18). Le texte insiste sur l’inversion symbolique que figure cette position :

L’uno di servitù, l’altra d’impero

si gloria, (21, 1-2)

Lui, c’est de servir, elle, c’est de commander

qu’elle se glorifie.

Au lieu d’une épée, Renaud porte un miroir de cristal, un cristallo lucido e netto (xvi, 20). Ce n’est pas un discours qui persuade Renaud de revenir au combat, mais la vision de son reflet dans le bouclier de diamant que le magicien d’Ascalon a confié aux deux messagers et qu’Ubalde tend à Renaud.

Egli al lucido scudo il guardo gira,

onde si specchia in lui qual siasi e quanto

con delicato culto adorno ; spira

tutto odori e lascivie il crine e ’l manto

e ’l ferro, il ferro aver, non ch’altro, mira

dal troppo lusso effeminato a canto :

guernito è sì ch’inutile ornamento

sembra, non militar fero instrumento. (30.)

Lui tourne son regard vers le bouclier brillant

où il voit en lui ce qu’il est et avec quel

raffinement il est paré ; il respire

tout entier les parfums et les voluptés, dans ses cheveux, dans ses vêtements.

Et il regarde son épée, son épée même pour ne pas parler du reste

est efféminée à son côté par trop de luxe :

Elle est si ouvragée qu’elle semble une décoration gratuite

et non le cruel instrument de la guerre.

La scène représente le dépouillement de la virilité de Renaud. On y accède par la coupure que forme l’écran de feuillage pour y voir la coupure sexuelle qui frappe le chevalier dévirilisé. Mais le jeu complexe des regards auquel assistent Charles et Ubalde est lui aussi signifiant. Armide séduit au chant xvi de la même façon que lors de sa première apparition devant les Croisés au chant iv. Armide fascine parce qu’elle se manifeste comme va-et-vient ondoyant de l’apparition à la disparition, comme nudité devant laquelle s’interpose et ne s’interpose plus le voile.

Ella dinanzi al petto ha il vel diviso,

e ’l crin sparge incomposto al vento estivo ; (18, 1-2)

Elle a devant sa poitrine un voile qui se divise,

et sa chevelure décoiffée se répand dans le vent d’été.

La division du voile met en abyme l’intercisio de l’écran albertien constitutive de la vision en tant que représentation. Mais ce voile divisé, associé à l’ondoiement de la chevelure au vent, se caractérise aussitôt par sa mobilité : par lui, au gré de la brise, la nudité se découvre et se recouvre, l’intercisio se fait et se défait.

Du cristal de Narcisse au diamant de l’altérité

À cette mobilité fondamentale de la pyramide visuelle qui déstabilise l’assise géométrale du regard est associé l’éclat tremblant de sa lumineuse apparition : éclat léger, incertain, de la sueur sur le visage embrasé, à la manière du miroitement de l’eau au contact du rayon lumineux.

langue per vezzo, e ’l suo infiammato viso

fan biancheggiando i bei sudor più vivo

qual raggio in onda, le scintilla un riso

ne gli umidi occhi tremulo e lascivo. (18, 3-6.)

Elle se fait languissante par agacerie et les gouttes de sueur16,

en blanchissant, rendent plus vif son visage enflammé

tel un rayon sur l’onde ; un rire scintille en elle,

lascif et tremblé dans ses yeux humides.

Renaud fasciné s’anéantit dans cette contemplation : si consuma e strugge, il se consume et se dissout (str. 19). Armide suscite la pétrification scopique ; elle immobilise sa proie dans cette vision à la fois sublime de beauté et horrible parce qu’elle vide et tue. Elle tend alors à Renaud le miroir qu’il porte à la place de l’épée :

ella del vetro a sé fa specchio, ed egli

gli occhi di lei sereni a sé fa speghi. (20, 7-8.)

Elle fait de la glace un miroir pour elle, et lui,

de ses yeux limpides à elle, il fait un miroir pour lui.

Le cœur de la scène n’est pas l’échange des regards, la rencontre des yeux, mais le redoublement spéculaire d’une vision de soi. L’autre du désir est instrumentalisé en miroir de soi. Ce regard narcissique au centre du jardin transpose une caractéristique topographique du Verger de Déduit, dont la description ouvre Le Roman de la rose : au centre du verger de tous les plaisirs coule la fontaine de Narcisse17. Narcisse est évoqué par le Tasse lors de la surprise amoureuse qui frappe Armide face à Renaud endormi au chant XIV : e ’n su la vaga fronte pende omai sì che par Narciso al fonte (xiv, 66, 7-8), et elle se penche sur son front charmant, si bien qu’elle ressemble maintenant à Narcisse à la fontaine.

Mais ce croisement des narcissismes est dissymétrique : si Renaud se réfléchit en Armide pour s’y dissoudre, Armide nie Renaud en interposant entre elle et lui le miroir. Après les portes d’argent à l’entrée du château, après les feuillages à l’entrée du jardin, ce miroir qui fait voir l’autre comme un « soi » au centre de la scène rappelle à nouveau l’expérience de Brunelleschi et initie le dispositif de l’écran.

Figure 11 : d’après Tiepolo, Charles et Ubalde surprennent Renaud et Armide, 1755, huile sur toile, 187x260cm, Art Institute, Chicago. Le château est délibérément repoussé au loin et le jardin est dissocié de lui. Le dispositif d’écran triomphe définitivement, avec ce mur qui sépare horizontalement la toile en deux : les spectateurs se tiennent au-delà, le spectacle se déploie au devant. Charles est le jeune homme sans barbe à droite, Ubalde est le chevalier plus âgé.

Le dispositif est dissymétrique comme le jardin n’est pas exactement au centre (ch’è quasi centro, qui est presque le centre, str. 1) : la scène introduit un déséquilibre que le surgissement de Charles et d’Ubalde aux yeux de Renaud resté seul vient compenser. Renaud peut alors se regarder (str. 30) dans le bouclier de diamant donné par le magicien d’Ascalon (xiv, 77) : le regard de Renaud devient alors le symétrique exact (c’est-à-dire la structure inversée) du regard d’Armide dans le miroir de cristal. La dynamique de la scène passe ainsi par le face à face des deux miroirs, d’abord le miroir-épée de cristal où se concentre l’enjeu scénique de la jouissance, puis le miroir de diamant où la jouissance et la scène sont défaites pour que reprenne l’agon, pour que Renaud reparte au combat.

Le premier miroir est celui du face à face avec la Chose du conte ; il réfléchit sans coupure ni interruption le pur éclat de la merveille, le simulacre fusionnel de la jouissance narcissique. Renaud se voit en Armide se voyant en son miroir, personnages et lieux se fondent en un écheveau unique de la jouissance.

Le second miroir est celui de la conjuration de la Chose : le regard de Renaud y fait l’expérience de la coupure, puisque dans son accoutrement efféminé il ne se reconnaît pas. Se regarder au miroir-écran de la coupure, c’est se voir Autre et faire l’expérience de la distance vis-à-vis de l’objet. Renaud par ce regard se dépouille de ce qu’il établit comme Autre en lui18. L’issue de la scène est la destruction de la « chose » :

squarciossi i vani fregi e quelle indegne

pompe, di servitù misera insegne ; (34, 7-8)

il déchira les vaines parures et ces indignes

magnificences, insignes d’une misérable servitude.

La libération de Renaud passe par le renoncement à la jouissance, c’est-à-dire par le retournement de la castration symbolique, non plus subie comme asservissement à la jouissance d’Armide, mais voulue et assumée comme renoncement au désir. Ce retournement intérieur de la coupure instituée par l’écran va constituer l’un des éléments essentiels de la scène classique.

La séparation d’Armide

Après le regard de Renaud sur le bouclier de diamant porté par Ubalde, le chant xvi ménage un second face à face entre Renaud et Armide, au moment du départ des chevaliers, qui quittent les Îles Fortunées pour rejoindre Jérusalem et y combattre. Armide cherche une dernière fois à retenir Renaud. Sur le rivage du départ, cette scène après la scène achève de déconstruire le dispositif visuel qui triomphait au cœur du jardin. Le regard ne se fixe plus. Renaud d’abord tourne le dos à Armide :

e ’l vide (ahi fera vista !) al dolce albergo

dar, frettoloso, fuggitivo il tergo. (35, 7-8.)

et elle le voit (ah, cruelle vue !) tourner un dos

hâtif et fugitif à leur douce retraite.

Renaud détourne les yeux, refuse son regard, dépouillant ainsi la parole d’Armide de l’efficacité visuelle du dispositif dans lequel elle prenait place jusqu’ici. La parole d’Armide se bloque d’abord19, puis renonce à son efficacité magique et à sa puissance de fascination, dont l’envers est alors démasqué : ce n’est plus la suave Armide qui se tait, mais la bouche immonde d’une sorcière thessalienne (37, 2). Quand l’emprise cesse, l’écran séducteur de la chevelure, de l’échancrure, se retourne en trou abject d’une féminité horrifiante.

La parole d’Armide, comme la forêt aux sortilèges, redevient alors naturelle et vulnérable. Il ne s’agira plus désormais des images qu’Armide fabrique, mais du tableau nu qu’elle offre d’elle-même : on passe de l’évocation magique à la représentation naturelle, de l’incantation à l’imitation.

Alors Ubalde conjure Renaud, comme en une dernière épreuve, d’affronter le regard et la parole d’Armide :

Qual più forte di te, se le sirene

vedendo ed ascoltando a vincer t’usi ? (41, 5-6.)

Qui sera plus fort que toi si, voyant

et entendant les sirènes, tu as appris à les vaincre ?

Paradoxalement, ce sont les adieux avec Armide qui établissent le véritable face à face des deux amants, chacun voyant désormais dans l’autre, non le mirage narcissique de soi-même, mais l’étrangeté irréductible qui les sépare. L’œil de Renaud apprend ici à conjurer la pétrification scopique et s’affronte à l’Autre en tant qu’il est l’interdit du regard, en tant qu’Armide figure ce qu’il ne faut pas regarder. L’épreuve de la scène est l’épreuve de cet interdit :

Lui guarda e in lui s’affisa, e non favella,

o che sdegna o che pensa o che non osa.

Ei lei non mira ; e se pur mira, il guardo

furtivo volge e vergognoso e tardo. (42, 5-8.)

Elle le regarde et se fixe en lui et pas une parole,

soit dédain, soit réflexion, soit crainte.

Et lui ne la regarde pas ; ou s’il la regarde

il tourne un regard furtif, honteux et hésitant.

On assiste ici à ce retournement de la fascination en abjection scopique déjà observé au chant vii20.

Figure 12 : d’après Tiepolo, Renaud abandonne Armide, 1755, huile sur toile, 187x260cm, Art Institute, Chicago. Le rocher et la colonne brisée à gauche constituent le mur de scène devant lequel Armide occupe l’espace restreint de la lamentation. À droite, détaché sur le fond vague du lointain, le regard de Renaud est contrecarré, barré par le geste de Charles indiquant le bateau de Fortune.

Mais cette fois le retournement est l’enjeu d’un exercice de maîtrise et, par là, de dépassement symbolique. Le long discours d’Armide, qui fait écho à son discours devant l’armée de Godefroi au chant iv, n’est plus le discours trompeur qui, comme le regard et comme le lieu, tenait prisonniers les chevaliers pris au piège de leur propre désir d’eux-mêmes. Il devient fragment immaîtrisé d’un discours amoureux qui se défait.

Au chant iv, le discours d’Armide devant Godefroi avait pour fonction de pérenniser le spectacle visuel dont elle régalait les yeux des Croisés ; si ce discours était programmé pour échouer, dans son échec même, affronté au succès du spectacle, il devait susciter la discorde parmi les chrétiens.

Contrairement à la supplique artificieuse du chant iv, le discours d’Armide au chant xvi est sincère : la rhétorique de la soumission douloureuse à l’ennemi est la même ; mais c’est une passion réelle qui la porte désormais.

Alors que le prélude au discours s’ouvre à la manière d’un air d’opéra, silence éloquent puis plainte douloureuse à l’appui (42 et 43), le discours est peu à peu envahi par le dispositif d’écran : Armide s’y décrit exposée comme un trophée (48), puis servant de bouclier (scudo, 50) au chevalier ; l’écran se retourne, qui n’est plus un vêtement devant une chair de femme, mais devient paroi de chair féminine devant le corps de l’homme aimé. Armide se figure en corps traversé d’armes ennemies, per questo sen, per questo collo ignudo (50, 3), à travers ce sein, à travers ce cou dénudé.

L’écran coupe, il coupe littéralement la parole à Armide :

Volea più dir, ma l’interruppe il pianto

che qual fonte sorgea d’alpina pietra. (51, 3-4.)

Elle voulait en dire plus, mais son sanglot l’interrompit

tel une source surgissant d’une roche alpine.

Armide est devenue cette paroi que transperce la source, après s’être décrite comme un corps traversé par les armes : l’imaginaire de la pénétration phallique, qui est ici à l’œuvre, vient lui couper la parole, mais établit dans le même temps la continuité d’un même dispositif entre les images de l’énoncé et le dispositif de l’énonciation. Armide tente alors de toucher le corps de Renaud, d’adopter la posture de suppliante, c’est-à-dire d’accomplir le rituel qui sous-tend sa performance. Mais elle échoue :

Prendergli cerca allor la destra o ’l manto,

supplichevole in atto, ed ei s’arretra,

resiste e vince ; (51, 5-7)

Elle cherche alors à lui prendre la main droite ou le manteau

dans un geste de suppliante, et lui marque un recul,

résiste et emporte la victoire.

La scène culmine donc dans l’échec scandaleux de la performance, qui est aussi un échec du toucher. Entre Armide et Renaud s’établit physiquement, visuellement, la coupure que les images du discours puis la comparaison du rocher avaient préparée.

Conclusion

En introduisant massivement la métaphore théâtrale dans le texte, La Jérusalem délivrée consacre en quelque sorte la naissance de la scène romanesque.

Un espace restreint et clivé : la double découpe

Cette scène se caractérise d’abord par la mise en place d’un dispositif visuel fondé sur la découpe. Cette découpe est d’abord externe : elle isole un espace restreint de la scène proprement dite au milieu d’un espace vague depuis lequel cette scène est regardée.

Mais ce regard du dehors, frappé d’interdit, est lui-même modélisé par la nouvelle appréhension de la perspective et par la réflexion théorique que les peintres de la Renaissance ont développée sur la vision en général. Alberti envisage la vision comme un cône dont le sommet part d’un œil unique et la base est constituée par une découpe dans le réel ; il imagine d’interposer, entre l’objet à peindre et l’œil du peintre, un voile quadrillé, l’intersecteur, qui facilitera la reproduction de la perspective.

Cette découpe interne qui modélise désormais le champ du regard se répercute dans la structuration de la scène romanesque : Armide ne s’expose au camp des Croisés qu’à demi cachée par un voile transparent ; Tancrède ne croit voir Clorinde dans la forêt enchantée qu’au travers de l’écorce d’un cyprès ; Renaud et Armide n’apparaissent enlacés à Charles et à Ubalde que derrière l’écran d’une frondaison.

Du lieu de la quête à l’espace scénique

Mais ce nouveau dispositif scénique ne s’impose ni d’emblée, ni complètement. Il entre en concurrence avec l’ancien dispositif de la quête médiévale, ordonné selon un espace concentrique qu’il s’agit de pénétrer jusqu’en son cœur pour y enlever l’objet de la quête. La ville de Jérusalem avec son Saint-Sépulcre, la forêt enchantée par Ismen, le château d’Armide où Tancrède est fait prisonnier, l’île d’Armide, fonctionnent comme autant de ces lieux concentriques au centre desquels réside l’accomplissement de la performance épique. Mais ce centre est toujours décevant : le Sépulcre est vide, l’arbre au cœur de la forêt ne contient que le fantôme du désir du chevalier qui s’attaque à lui, Renaud n’est pas dans le château qu’Armide fait surgir aux yeux de Tancrède, l’île d’Armide tout entière n’est qu’une illusion promise à disparaître dès le départ des héros.

L’écran du regard remplace la performance de la quête. La forme du dispositif d’écran en conserve la trace. Il s’agit toujours de pénétrer dans un lieu, d’occuper le lieu, mais cette habitation n’est plus tant physique que visuelle : l’œil accomplit désormais seul le trajet que faisait autrefois le chevalier.

Fonction déconstructive de la scène : subversions de la performance

La généralisation du dispositif d’écran dans la scène romanesque et la transformation du lieu concentrique de la quête médiévale en lieu scénique contradictoirement soustrait et exposé modifient profondément le rapport de l’œuvre à la parole. Une communication visuelle se met en place qui court-circuite la communication discursive. Les rituels, où la parole joue traditionellement un rôle essentiel, sont parodiés ou défaits : l’image fait sens contre le discours. Le combat devient face à face virtuel avec les simulacres de la forêt enchantée (on songe déjà à Don Quichotte devant les moulins à vent) ; la première supplique d’Armide au chant iv est travestie en défilé de mode ; la seconde au chant xvi s’étrangle dans un sanglot.

Le dispositif de la scène, s’il récupère certaines des formes de la performance médiévale, ne perpétue donc pas l’édifice symbolique qu’elle avait pour fonction d’actualiser. Si l’agon disait le code, si l’épreuve chevaleresque exposait les valeurs de la chevalerie, la scène se construit en retrait, en décalage, voire en contradiction avec ce code et ces valeurs. La scène naît de cette contradiction qu’elle fera ensuite travailler tout au long de son histoire : dans ce qu’elle véhicule d’imaginaire et même dans son organisation spatiale, elle hérite des formes les plus anciennes, les plus archaïques de la représentation ; mais sur le plan symbolique, idéologique, elle porte dans le même temps le germe de la destruction de tous les anciens codes qui l’ont produite.

La raison et la technique comme valeurs de la scène