L’effet spectaculaire de la scène, dans un roman, au théâtre, face à une peinture, transcende les genres, est immédiat. C’est, de la lecture, du spectacle, de la visite au musée, ce que l’on retient le mieux, mieux même que les méandres d’une narration, si haletante soit-elle, qui ne peut rivaliser avec la force synthétique qui caractérise la scène, avec les images-flash qu’elle suscite et sait imprimer durablement dans la mémoire.

Qu’est-ce qu’une scène de roman ? L’enjeu pédagogique est évident : l’explication de texte est souvent l’explication d’une scène. Définir la scène romanesque, c’est donc donner les outils théoriques permettant d’effectuer ce genre d’explication.

I. Modéliser la scène : quelques outils d’analyse

La scène comme mise en échec de la logique discursive

La scène, c’est d’abord le moment du roman qui échappe à la narration : moment hors-normes, espace exceptionnel où la machine romanesque s’arrête, ou tout du moins change de régime. De l’efficacité narrative, on passe à l’efficacité scénique.

Les conséquences pour celui qui cherche à analyser le texte qu’il a sous les yeux sont radicales. L’analyse structurale, fondée sur la recherche des articulations d’un récit, sur sa grammaire, sur son organisation discursive, cesse d’être opératoire dans une scène. La scène n’est ni une histoire qu’on raconte, ni un discours qui développe des arguments. Quand la scène commence, l’histoire s’arrête, et dans ce moment de grande intensité dramatique, il n’est pas ou plus temps d’enchaîner les arguments logiques et rationnels d’un discours construit.

La scène donc n’obéit pas à une logique discursive1. Il y a plus : sciemment, avec une véritable jubilation perverse, elle s’attache souvent à transgresser, à subvertir l’ordre du discours. Un discours est tenu pendant la scène, des paroles sont échangées, mais elles sont réduites à l’insignifiance d’un babillage, elles passent à côté de l’essentiel, elles font fausse route. La scène est le moment de la mise en échec du discours.

C’est ici que la logique iconique intervient. Le texte fonctionne alors comme un espace visuel, à la manière de la peinture, de la gravure, voire de la photographie. L’écriture quitte ses moyens propres pour mimer les effets de l’image. Le texte se déploie hors de sa nature matérielle, voire contre elle, pour tenir lieu de ce qu’il n’est pas, une image, un tableau : l’écriture fait tableau. La scène est le moment de ce retournement de la narration en tableau, moment a priori impossible, improbable, mais l’effet spectaculaire tient précisément à cette improbabilité sans cesse réexpérimentée.

La scène comme transgression de performance

La scène ne se déploie donc que sur les ruines du discours qu’elle déconstruit. Pour ruiner le discours, elle l’exacerbe : la théâtralité même du discours dans la scène le déconstruit.

La scène se construit souvent comme transgression d’une performance. Un certain rituel est annoncé au lecteur, parfois très solennel (serment, vœux à l’église, remise publique d’une récompense), parfois plus anodin ou plus familier (un certain déroulement consacré du repas familial, une façon de faire sa toilette, de recevoir les invités). Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. La scène décrit la mise en échec du rituel, elle déjoue l’attente que la performance annoncée a suscitée : révolte ou scandale, événement inattendu ou glissement insidieux vers le non-événement, la narration est déroutée ; l’échec de la performance fait scène, ou la scène se construit comme anti-performance, comme parodie, détournement, transgression du rituel connu.

Quelle est la forme de cette transgression, à quoi la reconnaît-on ? Alors que le discours s’inscrit dans la linéarité du temps qui s’écoule, dans la succession des événements rapportés, des arguments invoqués, dans la scène le temps s’arrête, les choses adviennent simultanément, l’effet est global. C’est pourquoi dans la scène l’espace revêt une importance toute particulière. La scène se situe dans un espace et cet espace fait sens globalement, est donné d’un coup. Mais comment donner l’illusion de l’espace et de la simultanéité dans un roman, qui demeure une œuvre d’écriture, prisonnière matériellement des structures du discours ?

Méthode

Le livre n’entend pas seulement analyser la notion de scène, ni même décrire différentes sortes de scènes. Il voudrait proposer une méthode pour les expliquer. Nous avons insisté d’emblée sur la dimension visuelle de la scène, marquée dans le texte par la mise en échec de la logique discursive et l’installation d’une logique iconique. Ce n’est pas un hasard si l’illustrateur choisit en général de figurer des scènes sur les gravures qui sont parfois insérées dans le texte des livres. Plus profondément, la notionde scène n’ets pas seulement empruntée au théâtre, qui est un art de la parole : la scène constitue le cadre sémiologique fondamental de la peinture classique. Nous proposons de partir de cette dimension visuelle du texte pour l’analyser, comme probablement l’écrivain à imaginé sa scène avant de , ou au moment de l’écrire. Une scène peut se dessiner. En restituer le plan, c’est déjà s’assurer que l’on comprend exactement ce qui s’y passe et repérer quelles en sont les zones d’ombre. Puis, du plan, il s’agit de passer au dispositif : le dispositif donne une signification symbolique au plan ; il superpose la disposition matérielle des personnages et de slieux aux relations symboliques entre les personnages, aux rituels et aux interdits qui les séparent ou les relient. />pclass='normal'>L’analyse du texte est tendue vers cet objectif : dégager le dispositif de la scène, reprérer comment s’y superposent les effets visuels, extrêmement concrets, et les enjeux symboliques, souvent dissimulés.

Dix heures sous le tilleul : un exemple stendhalien

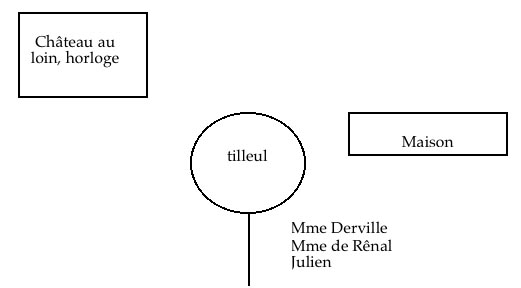

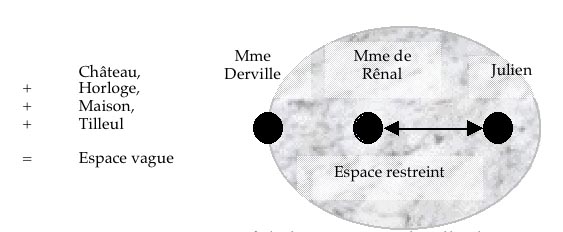

Prenons comme exemple la scène sous le tilleul dans Le Rouge et le noir : Julien Sorel s’est promis d’oser prendre la main de Mme de Rênal quand dix heures sonneront à la pendule du château. Son angoisse face à ce terrible défi le laisse sans conversation. Impossible pour les personnages d’enchaîner des idées. Le temps même s’arrête : impossible pour le romancier d’enchaîner les événements de son récit, qui demeure suspendu à l’approche des dix heures fatidiques. La mise en échec de la logique discursive prépare l’avènement de la scène. Julien est assis dehors sous le tilleul à côté de Mme de Rênal qui se trouve elle-même près de son amie Mme Derville. La scène est ainsi constituée d’un premier espace, restreint aux deux protagonistes, et, au-delà, d’un espace vague s’ouvrant à partir de Mme Derville et comportant plus loin l’horloge du château. Le jeu de ces deux espaces, espace vague du dehors et espace restreint de la scène proprement dite, constitue la dimension géométrale du dispositif.

La nuit est tombée. Posé symboliquement sur Mme de Rênal et sur Julien, et pourtant ne voyant rien à cause de l’obscurité, le regard de Mme Derville tout à la fois signifie et interdit ce qui s’accomplit. Parce que Mme Derville ne voit rien, ne comprend rien de ce qui se passe, elle rend sensible au lecteur le caractère intime de ce dont il prend connaissance. Ce qu’il voit ne peut être vu. Notre regard sur la scène est frappé d’interdit : Mme Derville signifie cet interdit ; elle constitue par là l’écran de la scène.

Quand Julien étend la main et prend celle de Mme de Rênal, celle-ci la retire ; Julien la saisit de nouveau et cette fois la conserve. Le premier geste de Mme de Rênal, le second geste de Julien portent, sans paroles, le sens de la scène : dans leur symétrie même, qui fait sens, ils mettent en œuvre une logique iconique. Ils retournent deux fois la situation et établissent entre les deux amants, au-delà du signe symbolique de leur union scellée, une communication convulsive (« il la serrait avec une force convulsive »). Enfin, au moment de la révolte, Stendhal note un détail, « la froideur glaciale de la main ». Les détails sont rares et d’autant plus signifiants dans ce texte à la mécanique parfaitement réglée. Cette froideur suggère fugitivement que Mme de Rênal, dont l’intériorité demeure voilée puisque la scène est racontée du point de vue de Julien, connaît les mêmes affres que lui. Mais cela n’est que suggéré, à la manière d’une impression vague mais persistante, dont l’interprétation est laissée en suspens. Cette froideur constitue le « quelque chose » de la scène.

II. Histoire de la scène

Avant la scène, l’interdit du regard

L’essentiel de la scène demeure donc voilé et le regard qui est porté sur elle est un regard par effraction. Julien ne voudrait surtout pas que Mme Derville surprît son geste. Nous voyons ce qu’elle, ce que le public ne doit pas voir ; mais nous sommes le public. La scène, dans son dispositif même, porte à la fois la mémoire d’un très ancien interdit culturel et le principe de la transgression de cet interdit.

L’histoire de la scène de roman est profondément liée à l’histoire de l’image, qui est marquée au moyen-âge par l’interdit biblique de la représentation. L’Ancien Testament fonde le monothéisme sur l’interdiction du culte des idoles. Pour cette raison, plus généralement et plus radicalement, il interdit toute représentation figurée2. Pourtant, dans le moment même où est formulé cet interdit, le texte biblique opère un écart, ouvre une exception : il prescrit très minutieusement la forme et l’aspect que doit prendre le tabernacle, c’est-à-dire la tente qui contient l’arche dans laquelle sont enfermés les dix commandements, parmi lesquels l’interdit de la représentation. />pcas'normal'>Or le tabernacle, et plus tard le temple de Jerusalem construit sur son modèle, est décoré de représentations figurées3. Dans l’exégèse biblique médiévale d’Occident ce tabernacle va servir de dispositif matriciel pour légitimer la pratique chrétienne de l’image : l’image chrétienne est un tabernacle dont la surface sensible renvoie à une vérité intelligible à la manière du tabernacle, divisé en deux parties par un voile. La première partie est accessible au fidèle ; la seconde, qui contient les tables de la loi dans l’arche, ne peut être franchie que depuis la venue du Christ : à sa mort, le voile ne s’est-il pas déchiré ? L’icône devra donc être considérée comme le voile sensible derrière lequel le fidèle accède à la claire vision de Dieu. Ce mouvement du regard est désigné comme translatio ad prototypum.

A partir du douzième siècle, l’image-tabernacle devient essentiellement l’image de la Vierge, dont le corps, où le Père est venu s’incarner, est identifié au tabernacle, qui contient l’arche et les Tables, c’est-à-dire le Verbe4. Parallèlement, dans les grands cycles romanesques médiévaux qui se développent à partir du treizième siècle, le lieu de la quête tend à devenir à la fois une métaphore du corps de la Dame et un réceptacle de la révélation mystique. Une opposition diffuse tend à s’établir entre ce qui relève de l’image - la chair et le lieu, le féminin et le sensible - et ce qui relève du texte - Le Père, l’invisible.

À la Renaissance, l’image se laïcise et le dispositif de la représentation devient avant tout technique. Or l’invention de la perspective linéaire, qui fait du tableau une fenêtre et construit la profondeur de l’espace en interposant entre le dessinateur et son objet le voile quadrillé de l’intersecteur5, perpétue insidieusement le dispositif du tabernacle dont la révolution humaniste a détrôné le discours.

L’image met alors en abyme et thématise le dispositif qui la constitue : elle représente, à la marge de la scène peinte, le regard « interdit » du spectateur, qui doit franchir un obstacle pour parvenir jusqu’à la scène proprement dite. C’est cet obstacle, héritier du voile du tabernacle, que nous désignons comme écran.

On voit fleurir en peinture des sujets qui placent l’interdit du regard au centre de la représentation : la fuite de Loth6, Suzanne et les vieillards, Diane surprise par Actéon et, de là, simplement Diane au Bain. Ce nouveau dispositif iconique est lui-même importé dans les textes via le théâtre et les décors d’opéra et de ballet.

L’Ut pictura poesis, acte de naissance de la scène

Un parallélisme des arts se constitue, qui théoriquement abolit toute frontière et même toute hiérarchie entre poésie et peinture, entre texte et image. C’est la doctrine de l’ut pictura poesis, « la poésie comme une peinture » : le vers d’Horace est souvent retourné7. La peinture doit fonctionner comme une poésie, comme du texte.

Or les moyens d’expression du texte et de l’image s’accordent difficilement : il va falloir trouver un medium qui fasse converger logique discursive et logique iconique, inscription dans la durée que procure l’histoire et efficacité visuelle immédiate que délivre l’image. Ce medium, c’est la scène, vers laquelle tous les arts, non seulement la littérature et la peinture, mais l’architecture et l’opéra vont converger. />pcas'oml>Le mot scène vient du latin scæna, qui désigne moins l’espace scénique où évoluent les acteurs que, techniquement du moins, le mur de scène, c’est-à-dire le décor de fond qui tout à la fois évoque et barre la perspective8. La scène ouvre donc un espace et divise cet espace. Quant au latin scæna, il renvoie au grec skènè, qui désigne certes les tréteaux du théâtre, mais aussi plus généralement une tente et, dans le grec biblique... le tabernacle.

C’est dire si, à la manière de toutes les inventions de la Renaissance, cette nouveauté que constitue la scène est ambiguë : dans le dispositif de la scène, l’écran (le mur de scène, le voile du tabernacle) constitue un archaïsme, un héritage que fragilisent le mouvement de laïcisation de la culture et l’éloignement progressif de l’interdit biblique de la représentation.

La scène comme supplément de l’agon

La scène est la réponse apportée à une crise générale de la représentation, qui se traduit par la décadence et la dissolution d’une culture du mythe et de l’épopée. L’épopée, comme le mythe ne représentent pas le réel, mais les valeurs. C’est une culture du signifié : l’œuvre d’art figure un autre monde, un monde mythique et magique, des valeurs, des idéaux.

La scène, quant à elle, échappe à la culture du signifié, se révolte contre elle : elle dit la déconstruction, puis la transgression des valeurs et des idéaux portés par cette ancienne culture. Ce n’est plus sur le jeu du signifiant et du signifié, mais sur le conflit des signes dans le réel qu’elle s’appuie. La scène exhibe le dysfonctionnement des signes. Le dispositif de la scène est l’organisation spatiale, iconique, de ce conflit qui la précipite de la représentation vers le réel.

Car la scène ne constitue pas à elle seule une autre culture face à l’ancienne culture du signifié. Elle vient dire les limites de cette ancienne culture et, en quelque sorte, elle la sauve d’un glissement vers l’insignifiance en créant un sursaut, en établissant in extremis l’ancrage dans le réel qui, dans les anciennes représentations culturelles, faisait défaut. La scène n’est pas une contre-culture, elle n’instaure pas une nouvelle culture ; la scène relève du replâtrage, du bricolage, de l’échafaudage : la scène est le supplément d’une culture en crise.

C’est ainsi que le dispositif scénique a permis le passage de l’épopée au roman, de la peinture d’histoire à la peinture de genre. L’épopée ne fournissait pas au lecteur des scènes, mais un agon, c’est-à-dire en grec un combat : face à face de deux héros sur un champ de bataille, dialogue de deux figures mythiques dans l’espace mesuré du théâtre tragique, la confrontation n’est pas de deux systèmes de valeurs, mais, dans un seul système, elle dialectise l’avènement d’un seul sens, même si les signifiants qui y conduisent n’en finissent pas de se déployer et de se ramifier : Grecs et Troyens de l’Iliade ont les mêmes dieux, la même langue, les mêmes armes et poursuivent les mêmes fins ; l’Antigone et le Créon de Sophocle se confrontent à la même contradiction fondamentale de la justice et de la loi sur laquelle repose encore tout notre système symbolique : il n’y a pas un bon et un mauvais, pas même deux points de vue, mais une seule contradiction que les deux figures dialectisent jusqu’à la mort inéluctable d’Antigone.

Le rituel agonistique est donc tantôt corps à corps, tantôt échange de paroles, affrontement militaire ou verbal. L’agon dit les valeurs de la cité ; le conflit révèle la communauté idéologique à laquelle adhèrent les destinataires de l’épopée. L’agon constitue la culture comme représentation de cette communauté idéologique. En ce sens, l’agon est la forme, le mode d’être de la culture du signifié.

Cette forme entre en crise dans l’épopée italienne de la Renaissance. Les deux épopées les plus célèbres sont d’une part le Roland furieux de l’Arioste, qui se présente comme une suite de la Chanson de Roland et, d’une certaine manière, une suite parodique, d’autre part la Jerusalem délivrée du Tasse, qui, au départ du moins, transpose dans l’univers des croisades les grands affrontements épiques de l’Iliade et de l’Enéide.

La déconstruction de l’agon dans ces épopées italiennes prépare l’avènement substitutif de la scène, dont la théâtralité grandiloquente supplée les déficiences de l’ancien rituel : l’agon se démultiplie d’abord à l’infini chez l’Arioste, qui précipite fuites, poursuites et rencontres dans un espace universalisé. L’agon avorte, se télescope avec les rencontres fortuites que procure un hasard déchaîné. La fuite permanente évite la dialectisation du signifié. Chez le Tasse, l’effet déconstructif est bien moindre, car déjà la modélisation scénique est à l’œuvre : les jardins d’Armide qui retiennent Renaud prisonnier de son désir bloquent cette fuite éperdue, mais la bloquent dans la représentation scénique de l’impuissance virile de Renaud. La scène est l’icône de l’agon avorté : la mise en échec du combat, la défection du héros font tableau dans un espace qui se constitue alors en dispositif scénique.

La scène est ici inventée pour suppléer un agon menacé par la contingence, les hasards et les rencontres du réel. Ultérieurement, dans le roman, la mise en échec de la logique discursive par le dispositif de la scène conservera la mémoire de cette origine supplétive. La scène rejoue toujours sa propre naissance : à chaque fois à nouveau elle vient au secours de l’agon, c’est-à-dire du discours devenu inefficace. L’effet spectaculaire de la scène vient compenser la perte du rituel épique. Le roman fabrique des scènes pour faire oublier l’épopée perdue, pour retrouver, avec des moyens nouveaux, les prestiges de l’épopée.

La déconstruction de l’écran classique : dissémination, communication

Le dix-huitième siècle connaît une mutation profonde de l’écran : celui-ci se démultiplie, se dissémine dans la scène ; jamais il n’y en a tant eu ; jamais ils n’ont été aussi peu efficaces. L’écran devient décoratif ; il s’esthétise dans les fantaisies libertines du roccoco, de Crébillon9 à Boucher. Puis l’écran se fait sensible : il communique la sensation au lieu d’intercepter le regard. Il fait passer d’une scène à une autre à l’intérieur d’une même séquence.

Cette mutation sémiologique est fondamentale : le regard, réduit à sa dimension scopique, cesse désormais d’être le vecteur central du dispositif de la scène, qui ne s’ordonne plus nécessairement selon un jeu entre l’espace vague du réel (depuis lequel le spectateur regard par effraction) et l’espace restreint de la scène proprement dite.

Figure 4 : Boucher, Dame attachant sa jarretière, et sa servante, 1742. Lugano, collection Thyssen-Bornemisza. On distingue à gauche un écran de cheminée et au fond, en haut à droite, un paravent chinois, derrière lequel un portrait semble épier la scène. La porte vitrée, à droite de la cheminée, est entrouverte : une ombre se profile dans l’interstice, personne ou simple vêtement accroché, suggérant, derrière la scène, un espace vague.

Le contact, le toucher, l’enveloppement, le continuum sensible deviennent les nouveaux vecteurs de communication du sens. La scène fonctionne toujours comme jeu entre plusieurs espaces, mais ces espaces tendent à constituer autant de scènes entre lesquelles la séquence textuelle, comme la toile peinte, organise un trajet. Le nouveau dispositif qui émerge alors oppose à la scène de devant, jalonnée d’indices d’abord incompréhensibles, une scène de derrière, un hors-scène qui n’est pas donné, qu’il s’agit de reconstituer.

La scène et l’autre scène

Cette autre scène tend, à partir de la fin du dix-neuvième siècle, à devenir le noyau fondamental et unique à partir duquel se construit le roman, voire l’œuvre tout entière. La scène sort en quelque sorte de la représentation, qui s’installe à sa marge.

Mais parallèlement la littérature se livre à une intense récapitulation : tous les dispositifs anciens ressurgissent. On note cependant l’affaiblissement de la dimension géométrale des dispositifs scéniques : l’enjeu n’est plus essentiellement de faire coïncider profondeur perspective et rituels sociaux, théâtralité du geste qui souligne le discours et inscription de ce geste dans un espace pictural.

Le cœur de la scène est désormais l’intériorité psychologique des personnages : il s’agit de pénétrer cette intériorité, de déchirer le voile, l’écran-enveloppe qui nous dérobe l’énigme de leur profondeur. La scène vient mourir dans cet abîme du « moi » où toute histoire, toute action viennent se dissoudre en affect.

Entre temps une autre histoire de la scène s’est constituée, qui réintroduit le regard au cœur du dispositif : la scène de cinéma prend le relais de cet héritage culturel, au prix d’une révolution sémiologique aussi importante que celle qui, à la Renaissance, avait passé le témoin du voile du tabernacle au voile de l’intersecteur.

Notes

Toutes les notions clefs qui sont mises en œuvre dans ce livre sont récapitulées dans l’index.

« Tu ne feras pour toi ni sculpture, ni toute image de ce qui est dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et dans les eaux sous terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. » (Ex. XX, 4-5 ; Dt. V, 8-9.) C’est le deuxième commandement, qui vient juste après l’affirmation monothéiste, « Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi ».

« deux chérubins d’or repoussé » (Ex. XXV, 18) se font face sur le propitiatoire ; le rideau est « brodé de chérubins » (Ex, xxv, 31). Lorsque Salomon construit le temple, il reproduit les chérubins, et ajoute la mer de bronze qui « reposait sur douze bœufs » (I Rois VII, 25). Voir le commentaire de Bède le Vénérable, De templo liber II, Corpus christianorum, Series latina, Brepols, 1969, p. 212, l. 809-832.

BERNARD DE CLAIRVAUX, Sermon 52 des Sermons sur la Vierge ; Jean ALGRIN, In Canticum canticorum ; ALBERT LE GRAND, Mariale.

Voir plus loin, chap. II, 2e partie et figures 3 et 4.

Voir S. LOJKINE, « Une sémiologie du décalage, Loth à la scène », introduction à La Scène, littérature et arts visuels (références complètes dans la Bibliographie en fin de volume).

HORACE, Art poétique, v. 361 et Rensselaer W. LEE, Ut pictura poesis, Humanisme et théorie de la peinture, XVe-XVIIIe siècles.

« Le terme "scène" traduit faussement le latin scæna. Par scène, nous comprenons une estrade, alors que les Romains entendaient le mur de scène qui se dresse verticalement face aux spectateurs. Percé de trois portes, le mur de scène est la façade vide d’un monde irréel d’où vont sortir les personnages pour jouer leur rôle. La scæna est de fait ce qui définit le théâtre comme lieu de la fiction, des apparences sans contenu, des illusions sans modèles. » (Florence DUPONT, Le Théâtre latin, Cursus, A. Colin, 1988, p. 17.)

Le Sopha de Crébillon (1739) démultiplie à l’infini le dispositif d’écran de la scène classique : changé en sopha, le narrateur assiste à leur insu aux confidences et aux ébats des visiteurs du boudoir où il se trouve. Mais le sopha n’établit déjà plus, face à l’espace restreint de la scène, la distance d’un regard. Tout le sel de l’histoire tient au contact, à la communication parodiquement sensible qui s’établit entre le narrateur et les protagonistes de la scène.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, Introduction à La Scène de roman, Armand Colin, collection U, 2002, p. 4-13.

Fiction, illustration, peinture

Archive mise à jour depuis 2006

Fiction, illustration, peinture

La scène de roman

La scène de roman : introduction

Renaud dans le jardin d’Armide

Rastignac chez Mme de Restaud

Gilberte derrière les aubépines

La poignée de porte de tante Berthe

La double aporie du topos

Illustrer la fiction

Molière, une parole débordée

Marillier, l’appel du mièvre

On n'y voit rien

Illustrations de l'utopie au XVIIIe siècle

Le temps des images

Du conte au roman graphique

Déconstruire l’illustration

Régimes de la représentation dans la gravure d’illustration classique

Penser la fiction depuis la peinture

Une sémiologie du décalage : Loth à la scène

Introduction à la scène comme dispositif : Paolo et Francesca

La main tendue, le regard démasqué

De Silène molesté à la chair blanche des nymphes

Chambres de la représentation

L'intimité de Gertrude

Brutalités invisibles

Parodie et pastiche de Poe et de Conan Doyle dans Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux

Le dispositif de la chambre double dans Les Démons de Dostoïevski

Scène pour voir et chambre des brutalités

La Princesse de Clèves

L’invention de la scène dans le roman français

La canne des Indes

L'aveu

La princesse, la religieuse et l'idiot

Richardson

Entre scandale et leurre

Introduction aux Lettres angloises, ou histoire de miss Clarisse Harlove, par Samuel Richardson