E tenebris autem quae sunt in luce tuemur.

(De rerum natura, IV, 337)

« Ce n’est pas assez de m’ouïr parler, lui dis-je, il faut aussi me voir. — Je crois, repartit-elle, qu’il ne faut ni l’un ni l’autre. » (I, 15, 123.)

Ce badinage de Garigues, alias Le Destin, avec Mlle de Léri, alias Madame Madelon, dans le jardin de Saldagne, qui n’est pas seulement le frère de la maîtresse de Verville, mais aussi le ravisseur manqué de Léonore, alias Mlle de L’Étoile, résume assez bien le rapport difficile que la narration du Roman comique entretient savamment avec la vue : à cause de l’obscurité, on n’y voit rien dans les rencontres qu’elle organise, et lorsque la lumière est là, c’est un masque, un voile, un emplâtre qui empêche de reconnaître des personnages dont l’identité compliquée, brouillée, favorise d’inextricables quiproquos.

« Ce n’est pas assez de m’ouïr parler, il faut aussi me voir » : la parole est ici le supplément non seulement d’une reconnaissance visuelle, mais d’un plaisir de voir. Mlle de Léri, qui se plaît à la maigre conversation de Garigues, et reconnaît dans son laconisme la noblesse de cœur de son interlocuteur, gagnerait à voir une figure bien faite. Elle se défie pourtant de l’une et de l’autre, y reconnaissant les pièges de la séduction. On n’y voit rien, parce qu’on basculerait dans l’idylle. On n’y voit rien, comme marque de fabrique du roman comique, c’est-à-dire du roman bas, s’ingéniant à conjurer les visibilités solaires de la fiction baroque.

D’entrée de jeu, le soleil tombe :

« Le soleil avait achevé plus de la moitié de sa course et son char, ayant attrapé le penchant du monde, roulait plus vite qu’il ne voulait. » (I, 1, 37.)

À la nuit tombante de la première partie surenchérit « une nuit fort obscure » au commencement de la seconde :

![Ragotin est renversé dans la boue, in <em>Vingt-six scènes piquantes du Roman comique de Scarron</em>, Paris, Desnos [1760?], gravure sur cuivre, Versailles, Bibliothèque municipale centrale, Rés. J-58](/system/files/styles/crop_thumbnail/private/notices/007/haute_def/007897.jpg?h=8e472d3a&itok=efA60ZIO)

« Le soleil donnait à plomb sur nos antipodes et ne prêtait à sa sœur qu’autant de lumière qu’il lui en fallait pour se conduire dans une nuit fort obscure. » (II, 1, 195.)

D’un côté, donc, un char du soleil qui bascule pour annoncer l’arrivée tardive des comédiens au Mans ; de l’autre, un char de la lune avançant pour ainsi dire à tâtons sous une lumière chiche. Ces deux parodies de triomphe baroque préfigurent en quelque sorte tous les véhicules embarrassés, précipités de la suite du roman : le brancard de la Rancune planté dans un bourbier (I, 7, 56) ; l’enlèvement du curé de Domfront et le cheval de son brancard qui bronche (I, 14, 111) ; l’histoire de l’avare qui, avant de mourir dans l’hôtellerie, marcha pieds nus aux côtés de son cheval déferré (II, 6, 221) ; Ragotin pris pour le fou du village parce qu’il était nu, enlevé par les paysans, puis versé dans la boue (II, 16, 296).

I. Quelque chose de méconnaissable

La naissance du comte de Glaris

Perte de visibilité ou chute honteuse, c’est tout un. L’obscurité comme la chute entachent la scène d’un perpétuel soupçon. Le trivial, le bas guettent dans l’ombre. On tombe pour ne pas avoir vu, pour ne pas avoir été vu : le méconnaissable est à l’œuvre. On a vu quelque chose ; quelque chose, c’est dire qu’on n’y voit rien. Le quelque chose est parfois merveilleux, comme l’éclat d’une rencontre surnaturelle juste avant la naissance du comte de Glaris. Le père du Destin est sur la route, en pleine nuit :

« … il aperçut de loin, aux rayons de la lune, quelque chose de brillant qui traversait la rue. […] Le lieu où elle était recevait assez de clarté de la lune pour faire discerner à mon père qu’elle était fort jeune et fort bien vêtue ; et c’était ce qui avait brillé de loin à ses yeux, son habit étant de toile d’argent. » (I, 13, 93-94.)

Le brocart d’argent de cette robe de Peau d’âne attire l’œil concupiscent de l’avare, qui par ailleurs « ne se mit pas beaucoup en peine de ce que c’était ». Quand on n’y voit rien, il n’y a pas d’identité, d’identification possible : le réel s’enlise dans une vision trouble, et l’œil trouve une certaine satisfaction à cet enlisement. L’éclat du « quelque chose » indique ce qui pourrait être l’amorce d’une fiction noble, que la narration s’efforce à chaque fois de conjurer, de normaliser.

Combat de nuit pour le mot de cocu

Quelques pages plus haut, toujours en pleine nuit, mais cette fois dans l’auberge du Mans, le Destin entend de sa chambre tout un charivari :

« Il entra dans la chambre d’où venait la rumeur, où il ne vit goutte et où les coups de poing, les soufflets et plusieurs voix confuses d’hommes et de femmes qui s’entre-battaient, mêlées au bruit sourd de plusieurs pieds nus qui trépignaient dans la chambre, faisaient une rumeur épouvantable. […] Au plus fort du combat, il se sentit mordre au gras de la jambe ; il y porta ses mains et, rencontrant quelque chose de pelu, il crut être mordu d’un chien » (I, 12, 89).

Dans l’obscurité, la rumeur, les voix, les trépignements suppléent fort mal la disposition géométrale des figures et des lieux : la visibilité théâtrale de la scène ne peut s’établir, l’événement visuel de la rencontre se dégrade en sensation de morsure ; le Destin est confronté à « quelque chose de pelu », une agression animale, sans visage, l’abjection brutale du rapport à l’Autre absolu, un rapport qui n’est pas même un face à face, car il n’y a pas de face.

« … mais la Caverne et sa fille, qui parurent à la porte de la chambre avec de la lumière, comme le feu Saint-Elme après une tempête, virent Destin et lui firent voir qu’il était au milieu de sept personnes en chemise qui se défaisaient l’une l’autre très cruellement et qui se décramponnèrent d’elles-mêmes aussitôt que la lumière parut. […] Le Destin voulut les séparer, mais l’hôtesse, qui était la bête qui l’avait mordu et qu’il avait prise pour un chien, à cause qu’elle avait la tête nue et les cheveux courts, lui sauta aux yeux, assistée de deux servantes aussi nues et décoiffées qu’elle. » (Suite du précédent.)

La projection de lumière sur cette obscure mêlée introduit la distance de la scène : face au tumulte, à l’abjection de l’obscurité et de ses coups, le regard extérieur de la Caverne et de sa fille établissent un champ, à partir duquel démêler des figures, une disposition. « Comme le feu Saint-Elme après une tempête », l’arrivée providentielle de la lumière rétablit un ordre des choses, c’est-à-dire un ordre des visibilités : les deux femmes « virent Destin et lui firent voir qu’il était au milieu de sept personnes en chemise ». Le feu de Saint-Elme est un phénomène électrique, qu’on observe généralement en mer ; saint Elme, ou Érasme de Formie est un patron des marins : la tempête qu’évoque Scarron est une tempête en mer : il ne s’agit pas seulement de métaphoriser la bagarre ; c’est le lieu même de la scène qui est en jeu, un lieu qui, dans l’obscurité, se dérobe sous les pieds, un lieu instable et mouvant que l’arrivée de la lumière stabilise et, par là, ouvre à la représentation géométrale.

Bien sûr, il ne faut pas exagérer la dimension angoissante, l’horreur cauchemardesque de cette nuit pré-scénique : la séquence est essentiellement burlesque, et comique. Le feu de saint-Elme est un élément de décor épique, qu’on trouve par exemple dans l’Arioste, et qui tranche ici comiquement avec une bagarre de chiffonniers dont la cause est une insomnie de Roquebrune, le poète, levé en pleine nuit pour demander des chandelles et écrire « les deux plus belles stances que l’on eût jamais ouïes » (I, 12, 90). On ne doit pas oublier cependant que le ressort du comique est la levée brusque d’une angoisse sous-jacente : ce qui fait rire, c’est la levée de cette hypothèque, la conjuration de l’« on n’y voit rien » liminaire.

La scène est illustrée dès le premier programme iconographique concernant Le Roman comique, par un des tableaux de la série exécutée en 1720 par Pierre Denis Martin pour le château de Vernie, à côté du Mans. Martin rend admirablement l’effet de contraste, qui projette une lumière crue sur un désordre généralisé. La scène ne s’ordonne pas encore et ce qui s’offre aux yeux est plutôt un tumulte obscur, brutalement livré à la vue. Contrairement aux indications du texte, la lumière vient à la fois de la droite et de la gauche, pour éclairer deux groupes parallèles : à gauche, le Destin fessant l’hôtesse qui le mord ; à droite, l’hôte devrait logiquement être occupé du derrière de Roquebrune, qui l’a traité de cocu, mais il semble que Martin ait préféré, pour l’œil, mettre en scène un derrière de femme. Les deux saynètes sont séparées par une chaise ; elles ont chacune leurs spectateurs, leur jeu de clair-obscur. On pourrait presque couper le tableau en deux, comme Martin l’a fait ailleurs, représentant deux épisodes distincts sur une même toile, séparés par un trait.

Ainsi, même à la lumière revenue, on continue de ne rien y voir. Quelques années plus tard, en 1727, Oudry redessine la scène et y met ordre : la chaise qui coupait l’espace en deux tombe à terre, ménageant au premier plan un espace intermédiaire d’embrayage visuel ; un portrait placé sur le mur du fond en haut au milieu unifie l’espace, qui se polarise désormais entre la gauche, avec sa porte entrebâillée d’où arrive la Rappinière, qui « fit cesser les coups au nom du roi » (I, 12, 91), et la droite, où la cheminée procure désormais presque exclusivement la lumière, dessinant dans l’espace le triangle géométral à partir duquel la scène s’ordonne.

Oudry déplace donc le moment scénique, ou plus exactement il le concentre artificiellement : le Destin à gauche fesse encore l’hôtesse, l’aubergiste à droite est toujours occupé avec son antagoniste, comme lorsque l’obscurité régnait dans la pièce ; au fond, la Caverne et Angélique ont apporté la lumière, mais en vain ; à gauche, la Rappinière, le bras droit levé et l’index tendu, prononce l’avènement de la loi. Il y a trois moments, de l’obscurité, de la lumière et du retour à l’ordre, condensés en un instant prégnant.

L’espace scénique, désormais limité, contenu, représente un désordre symétrisé : il n’y a plus deux, mais trois groupes de combattants, auxquels correspondent trois groupes de spectateurs qui les encadrent : le modèle scénographique normalisé, qui se généralise dans la représentation picturale et théâtrale des Lumières, est désormais en place.

La Rappinière embroché par une chèvre

Chez Scarron, ce modèle n’est qu’émergent. Au règlement mesuré des visibilités, Le Roman comique préfère la puissance de l’émergence à partir de l’« on n’y voit rien ». Dans le combat de nuit, le Destin est saisi, croqué « rencontrant quelque chose de pelu ». De la même façon, au chapitre 4, dans l’obscurité de son logis où il s’imagine déjà que sa femme a un rendez-vous galant avec le Destin, la Rappinière rencontre quelque chose de pointu :

« À la sortie de sa chambre, il entendit marcher devant lui, il suivit quelque temps le bruit qu’il entendait et, au milieu d’une petite galerie qui conduisait à la chambre de Destin, il se trouva si près de ce qu’il suivait qu’il crut lui marcher sur les talons. Il pensa se jeter sur sa femme et la saisir en criant : Ah ! putain ! Ses mains ne trouvèrent rien et, ses pieds rencontrant quelque chose, il donna du nez en terre et se sentit enfoncer dans l’estomac quelque chose de pointu. » (I, 4, 46.)

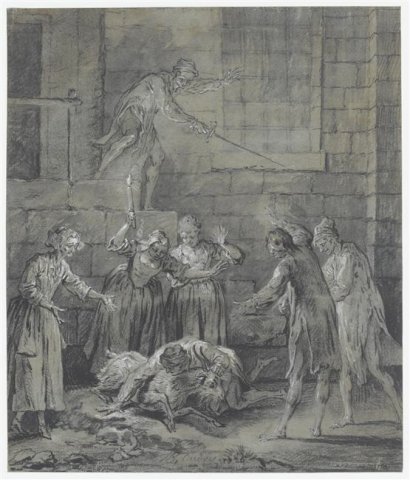

Croyant saisir sa femme, la Rappinière se fait embrocher par une chèvre. Une fois de plus, on n’y voit rien : le tumulte mime un viol pour rire, un viol à l’envers à coups de nez et de cornes. Le « quelque chose de pointu » cristallise ce qui n’est pas encore une scène, mais va servir de point d’appui au déploiement des visibilités, lorsque « la servante, avec une chandelle », survient. L’analyse du tableau de Martin et du dessin d’Oudry confirmerait ici le même processus d’émergence du dispositif scénique : dans le compartiment qui occupe la moitié de la toile de Martin, l’effet visuel est d’un violent contraste, en clair-obscur, entre les chemises de nuit blanches et la pénombre rouge de la galerie. Les personnages forment un cercle homogène, dans lequel la Rappinière est inclus, comme le Destin, au-dessus de sa femme, brandissant son épée. Oudry au contraire distingue trois plans, la scène proprement dite, où la Rappinière fait corps avec la chèvre ; autour de la scène, les spectateurs faisant cercle et, par ce cercle, la délimitant ; au-dessus de la scène enfin, le Destin survenant avec son épée unifie l’espace comme faisait le portrait sur le mur du fond dans le combat de nuit. La distinction des trois plans permet une fois encore l’amalgame de trois temporalités, la rencontre avec quelque chose de pointu dans l’obscurité, puis l’irruption de la lumière qui de cette rencontre fait un tableau, enfin l’épée brandie qui met un terme au tumulte : cette hiérarchie n’est pas sensible dans la composition de Martin. Chez Scarron, elle n’est qu’en germe :

« … tout le monde vint à son aide en même temps : la servante, avec une chandelle, la Rancune et le valet en chemises sales, la Caverne en jupe fort méchante, le Destin l’épée à la main et mademoiselle de la Rappinière vint la dernière et fut bien étonnée, aussi bien que les autres, de trouver son mari tout furieux, luttant contre une chèvre qui allaitait, dans la maison, les petits d’une chienne morte en couche. » (I, 4, 46.)

Scarron hésite. Dans un premier temps, il décrit une arrivée tumultueuse, simultanée : « tout le monde vint à son aide en même temps ». Mais dans un second temps, il hiérarchise cette arrivée, l’énumération des personnages devenant une succession dans le temps, et même une gradation hiérarchique : « mademoiselle de la Rappinière vint la dernière » ; elle ne vint donc pas en même temps. Contrairement à Oudry, qui fait du Destin le dernier arrivé, Scarron donne ce rôle à la femme de la Rappinière. C’est à elle que revient la prérogative du regard distancié, qui circonscrit et reconnaît la scène, qui lui donne une visibilité signifiante. Scarron la nomme « mademoiselle » : c’est une femme d’un certain rang, dont la noblesse contraste évidemment avec ce pour quoi la Rappinière l’a prise.

Scarron n’évoque pourtant pas le regard de mademoiselle de la Rappinière. Pas encore : il y aura toute une sémiologie du regard dans Le Roman comique, mais plus tard, dans la seconde partie. Ce qui importe ici, c’est d’abord la succession des méconnaissances : la Rappinière a pris une chèvre pour sa femme ; mais la chèvre elle-même a pris des chiots pour ses chevreaux. On ne rencontre jamais qui on devrait rencontrer.

II. La déconnue

L’amante invisible

![Contes et nouvelles de Marguerite de Valois, reine de Navarre, mis en beau langage accommodé au goût de ce temps […], Amsterdam, Georges Gallet, 1698, 1708, Versailles, Bibliothèque municipale centrale, F.A. in-8° E431e, gravure de Romeyn de Hooghe pour la 43e nouvelle](/system/files/styles/crop_thumbnail/private/notices/007/haute_def/007672.jpg?h=9c202610&itok=B9MrBmai)

Cet adage pourrait servir de titre à la première des nouvelles espagnoles enchâssées dans le Roman comique, intitulée « Histoire de l’amante invisible ». La nouvelle n’est pas à proprement parler de Scarron, mais de Solorzano, qu’il traduit : ce n’est donc pas comme invention narrative, mais comme référence fictionnelle dans la création scarronienne qu’elle signifie.

Une fois de plus, force est de constater que la base fictionnelle de « L’Amante invisible » est le constat qu’on n’y voit rien. Dom Carlos tombe amoureux de « la dame inconnue », « la dame masquée », « son amante invisible » (I, 9, 61-62), « la dame invisible », « l’invisible » (p. 63) précisément parce qu’il ne la voit pas. C’est d’abord, dans la première rencontre à l’église, son esprit qui le pique, et supplée à la surprise visuelle de l’inamoramento :

« … dom Carlos demeura aussi piqué de la dame inconnue que s’il l’eût vue au visage, tant l’esprit a de pouvoir sur ceux qui en ont. » (I, 9, 62.)

Dom Carlos est ensuite attiré par une voix, qui l’appelle de derrière une jalousie :

« Il s’approcha de la fenêtre, qui était grillée, et reconnut à la voix que c’était son amante invisible » (ibid.).

Enfin, l’invisibilité de l’amante désoriente complètement dom Carlos, le paralyse, et crée la stupeur amoureuse :

« Elle se retira en achevant ces paroles, laissant dom Carlos la bouche ouverte et prêt à répondre, si surpris de la brusque déclaration, si amoureux d’une personne qu’il ne voyait point et si embarrassé de ce procédé étrange et qui pouvait aller à quelque tromperie que, sans sortir d’une place, il fut un grand quart d’heure à faire divers jugements sur une aventure si extraordinaire. » (I, 9, 63-64.)

L’invisibilité de l’amante crée un déséquilibre. Dom Carlos s’est donné en spectacle dans toute la ville : « Il fit des merveilles de sa personne dans les spectacles publics » ; il « s’habilla le mieux qu’il put et se trouva avec quantité d’autres tyrans des cœurs dans l’église de la galanterie » (I, 9, 60), « qui se miraient dans leurs belles plumes comme des paons » (p. 61) ; il s’est trouvé « dans tous les combats de barrière et toutes les courses de bagues » ; il a « fait voir par ses livrées de noir et de blanc qu’il n’était point amoureux » (ibid.). Scarron décrit non sans humour la parade du paon, et le leurre visuel qu’il tend à l’assemblée des femmes, à laquelle il fait voir qu’il est à marier. L’éclat, le brillant de la parade se heurtent cependant au masque, puis à la grille, enfin au simulacre de l’autre femme, hyper-visibilité contre invisibilité, offre aveugle d’un donné à voir viril contre regard retranché de l’amante invisible. Dom Carlos formule ainsi ce déséquilibre :

« car, ajouta-t-il, vous me voyez et savez qui je suis et moi je ne vous vois point et ne sais qui vous êtes. » (I, 9, 63.)

Le récit met ici en œuvre une séparation fondamentale, constitutive du dispositif scénique. Il n’y a pas de scène sans mise en œuvre d’une visiblité théâtrale ; mais cette visibilité, au théâtre, et de là dans les dispositifs scéniques que le roman importe, est une visibilité clivée. D’un côté, le spectateur regarde la scène sans être vu, il est l’amante invisible ; de l’autre, le comédien produit du spectacle, il donne à voir, comme don Carlos, mais ne voit pas les spectateurs, qui, pour reprendre la formule de Diderot, doivent demeurer « les témoins ignorés de la chose ».

Au tumulte indifférencié de l’« on n’y voit rien » se substitue donc ce clivage : d’un côté le spectateur, l’amante invisible, instaure un regard surplombant mais soustrait, déploie le champ d’un regard, qui ordonne, dispose les visibilités. C’est elle, l’invisible, qui conduit le récit, dispose les rencontres, ordonne la rouerie. De l’autre côté, le comédien, dom Carlos, produit du visible, déploie la parade amoureuse, étale les pièges, les leurres du scopique. Ce ne sont que des leurres, et qui, ici, prêtent à rire : la fonction scopique est un effet induit du champ du regard ; elle n’a pas d’autonomie propre ; c’est une réponse, en aval, au champ du regard qui s’est ouvert en amont.

Entre le regarder de l’amante et le donné à voir de don Carlos, le récit interpose un masque, une grille, puis une avalanche de masques. Tout le récit tient dans cette interposition, dans cet écran, qui est l’écran de la représentation.

Un modèle narratif : Jambicque

Scarron traduit certes ici Los efectos que haze el Amor (Les effets que produit l’Amour), la troisième des nouvelles du recueil de Solorzano, Los Alivios de Casandra (Les Divertissements de Cassandre), publié à Barcelone en 1640. La modification du titre est significative : le titre espagnol porte sur le contenu de la narration ; Scarron concentre toute l’attention sur le dispositif.

Solorzano n’est d’ailleurs pas le premier à exploiter ce qui constitue un véritable topos narratif. Dans la 43e nouvelle de L’Heptaméron, Marguerite de Navarre raconte comment la prude Jambicque, tombée amoureuse d’un gentilhomme, lui donne des rendez-vous masquée pour préserver sa réputation de sagesse et de vertu, « ayant mis sa cornette basse et son touret de nez ». Le petit manège dure un certain temps, sans que le gentilhomme puisse deviner qui est la dame :

« Et continuerent longuement ceste vie, sans ce qu’il s’apperceust jamays qui elle estoit : dont il entra en une grande fantaisye, pensant en luy-mesme qui se povoit estre ; car il ne pensoit poinct qu’il y eut femme au monde, qui ne voullut estre vue et aymée. »

Finalement, poussé par la curiosité, il marque à son insu le dos de Jambicque d’un trait de craie, et court se poster dans la chambre de la princesse chez qui ils sont l’un et l’autre hébergés :

« incontinant qu’elle fut partye, s’en alla hastivement le gentil homme en la chambre de sa maistresse, et se tint aupres de la porte pour regarder le derriere des espaules de celles qui y entroient. Entre autres, veit entrer ceste Jambicque avecq une telle audace, qu’il craingnoit de la regarder comme les aultres, se tenant très asseuré que ce ne povoit estre elle. Mais, ainsy qu’elle se tournoit, advisa sa craye blanche, dont il fut si estonné, qu’à peyne povoit-il croire ce qu’il voyoit. » (Op. cit., pp. 505-506.)

Chez Marguerite de Navarre, la chute du récit est obtenue par le retour à une maîtrise masculine du regard. Il n’y a pas de schize : la femme masquée est démasquée, retournée ; c’est de derrière que Jambicque se trahit et se révèle. C’est au bout du compte celle qui regardait qui est donnée à voir.

Contre Jambicque, Urgande la déconnue

Chez Scarron, l’invisible demeure méconnue : elle doit susciter une autre femme, la princesse Porcia, dotée d’un visage et d’une identité, et se désigner comme étant cette Porcia pour mettre un terme à la fiction. Bien sûr, il n’y a deux femmes que pour dom Carlos trompé, ces deux femmes n’étant réellement que Porcia masquée et Porcia sans masque. Mais toute la puissance magique du récit tient à cette invisibilité fictionnelle maintenue aussi longtemps que possible : à la limite, et dans la logique de la fiction, qui est aussi celle des modèles héroïques et merveilleux que Scarron sollicite, Porcia n’est qu’un mirage suscité par l’invisible. En témoigne la comparaison qu’il fait de Porcia avec la célèbre magicienne de l’Amadis des Gaules :

« Jamais notre Espagnol n’avait vu une personne de meilleure mine que cette Urgande la déconnue. Il en fut si ravi et si étonné en même temps que toutes les révérences et les pas qu’il fit en lui donnant la main jusqu’à une chambre prochaine où elle le fit entrer furent autant de bronchades. » (I, 9, 70.)

Une fois encore, le faux pas, le trébuchement, la chute signifient qu’on n’y voit rien, même dans le moment le plus lumineux de la scénographie féerique organisée par Porcia pour mettre dom Carlos à l’épreuve. Scarron intervient dans le récit, désignant Porcia comme « cette Urgande la déconnue », Urganda la Desconocida, qui dans Amadis règne sur la Insola no Hallada, l’île introuvable, l’île invisible. Desconocida se traduit aujourd’hui par méconnaissable, ou par inconnue.

Urganda est un Protée femelle. Elle se présente ainsi lorsqu’elle apparaît pour la première fois devant Gandales, le mentor d’Amadis :

« Mon nom est Vrgande la Descogneuë : & à fin que me coignoissez vne autre fois, regardez moy biê à present. A l’instant elle qui s’estoit monstrée à Gandales belle, ieune & fresche, comme de dix huit ans, se fit tant vieille & si cassée, qu’il s’estônoit comme elle se pouuoit tenir à cheual. S’il fut lors esmerveillé vous le pouez penser : mais quãd elle eut esté quelque peu en ceste forme, tira d’vne boitelette qu’elle portoit, quelque vnguent, dõt elle se frota, & aussi tost reprit sa premiere forme, disant à Gãdales : Et bien, que vous en semble ? à votre auis, me pourriez vous trouuer outre mon gré cy apres, quelque diligêce que sceussiez faire ? Pourtant ne vous en donnez peine : car quãt tous les viuans l’entreprêdroient ilz y perdroiêt leurs pas si bon ne me sembloit. » (Amadis de Gaule, traduction-adaptation de Nicolas Herberay des Essarts, 1540-1548, F°XVII.)

Au moment où l’amante invisible se révèle à dom Carlos sous son vrai visage de Porcia, par lequel celui-ci la méconnaît vertueusement, c’est-à-dire qu’il la repousse comme n’étant pas l’amante invisible à qui il a juré fidélité, Scarron nous indique que Porcia est une Urgande la déconnue, c’est-à-dire non seulement qu’elle est méconnue par dom Carlos, mais qu’elle maîtrise une perpétuelle méconnaissance. La célébrité d’Urgande était telle que Cervantès place en tête de sa première partie du Quichotte, après le prologue et en guise de dédicace, dix poèmes en versos de cabo rato (dont la dernière syllabe manque) censés avoir été écrits par elle. Parmi eux ce conseil :

« Pense qu’il est très imbé[cile]

Sous toit de verre très fra[gile]

De prendre une pierre en la [main]

Pour la jeter sur le voi[sin]. »

Ce toit de verre, c’est l’ancêtre de la grille, du voile, de l’écran de la représentation scénique.

L’amante invisible à la scène

Une fois l’« Histoire de l’amante invisible » achevée, Ragotin, qui est censé l’avoir racontée devant l’assemblée des comédiens, se vante de pouvoir la transposer à la scène :

« Le Destin lui dit que l’histoire qu’il avait contée était fort agréable, mais qu’elle n’était pas bonne pour le théâtre. Je crois que vous me l’apprendrez, dit Ragotin, ma mère était filleule du poète Garnier ; et moi, qui vous parle, j’ai encore chez moi son écritoire. Le Destin lui dit que le poète Garnier lui-même n’en viendrait pas à son honneur. Et qu’y trouvez-vous de si difficile ? lui demanda Ragotin. » (I, 10, 80.)

Et la querelle de s’enliser jusqu’au souper. Sous ses dehors cocasses, la question est aussi sérieuse : nous avons tenté de montrer que c’est précisément le dispositif scénique moderne, avec sa division du donné à voir et du regarder, avec son écran, qui émerge comme dispositif hégémonique de représentation et est mis en représentation dans cette fiction. L’histoire littéraire donne d’ailleurs raison à Ragotin contre le Destin, avec toute une production théâtrale exploitant le motif de la dame invisible : c’est La Belle invisible ou la constance éprouvée de Le Métel de Boisrobert (1656), L’Amante invisible de Nanteuil (1673), L’Esprit follet ou La Dame invisible de Lebreton de Hauteroche (1684) et enfin, au plus près de Solorzano et de Scarron, Don Carlos ou l’amante invisible, opéra donné à Paris en 1778.

La rencontre de Garigues et de Léonore

L’intégration fictionnelle du nouveau dispositif scénique que l’« Histoire de l’amante invisible » extrapole à partir de Solorzano s’opère quelques chapitres plus loin, dans l’« Histoire de Destin et de mademoiselle de l’Etoile », qui contrairement aux nouvelles espagnoles est une invention de Scarron. La première rencontre de Garigues avec Léonore est une scène de viol manquée dans les vignes romaines, que le narrateur (Garigues-Le Destin) observe, puis interrompt :

« je vis au détour d’une allée deux femmes assez bien vêtues, que deux jeunes Français avaient arrêtées et ne voulaient pas laisser passer outre que la plus jeune ne levât un voile qui lui couvrait le visage. Un de ces Français, qui paraissait être le maître de l’autre, fut même assez insolent pour lui découvrir le visage par force » (I, 13, 99).

La narration met en parallèle le cheminement arrêté des deux femmes et le voile qui arrête le regard sur le visage de Léonore. Passer outre Saldagne, l’agresseur, implique pour Léonore de découvrir son visage. La brutalité, le viol sont préfigurés, signifiés d’abord par l’interposition sur le chemin, puis par le voile arraché. La disposition des figures dans l’espace est donc articulée à la fois à un enjeu scopique (découvrir le visage de la femme désirée, se repaître de sa vue, du donné à voir qu’elle peut offrir) et à une transgression symbolique (le respect chevaleresque, courtois dû aux femmes). Cette double articulation, scopique et symbolique, est symptomatique d’un déploiement du dispositif scénique, qui n’était jusque là qu’émergent. Elle se traduit par la théâtralisation de la levée du voile :

« Après cela, comme pour me récompenser du service que je lui avais rendu, elle ajouta qu’ayant empêché que l’on ne vît sa fille malgré elle, il était juste que je la visse de son bon gré. Levez donc votre voile, Léonore, afin que monsieur sache que nous ne sommes pas tout à fait indignes de l’honneur qu’il nous a fait de nous protéger. Elle n’eut pas plus tôt achevé de parler que sa fille leva son voile, ou plutôt m’éblouit. Je n’ai jamais rien vu de plus beau. Elle leva deux ou trois fois les yeux sur moi comme à la dérobée et, rencontrant toujours les miens, il lui monta au visage un rouge qui la fit plus belle qu’un ange. Je vis que la mère l’aimait extrêmement, car elle me parut participer au plaisir que je prenais à regarder sa fille. » (I, 13, 99-100.)

On pourrait penser que la levée du voile abolit la schize de l’œil et du regard et homogénéise le champ : il n’en est rien. La levée se théâtralise comme érotisation du seuil. Elle éblouit Garigues, c’est-à-dire que l’œil de Léonore l’aveugle, et le maintient dans la méconnaissance du regard qui ne voit pas. L’œil de Léonore se pose sur Garigues « comme à la dérobée », c’est-à-dire comme s’il continuait de franchir un obstacle pour parvenir jusqu’à lui, comme si un voile virtuel s’était substitué au voile levé. Léonore rougit : c’est encore une manière de devenir méconnaissable ; « plus belle qu’un ange », elle interpose entre sa personne et celle de son amant l’écran d’une vision céleste, aveuglante, qui la maintient plus que jamais dans l’invisibilité.

Garigues ne cessera dès lors de méconnaître Léonore. Lorsque son hôte le fait inviter à dîner chez sa mère, il insiste d’abord sur l’aveuglement dont il est frappé : « J’étais si interdit que je ne voyais goutte » (p. 101). La vision céleste qui s’impose à lui l’empêche de reconnaître la personne de Léonore, qu’il ne salue pas :

« Enfin, l’esprit et la vue me revinrent et je vis Léonore plus belle et plus charmante que je ne l’avais encore vue, mais je n’eus pas l’assurance de la saluer. » (Ibid.)

Sans salut, point de reconnaissance : paralysé, stupéfié (« je fus toujours le même stupide »), l’amant éprouve la néantisation scopique, qui perpétue l’écran de la représentation et la schize de l’œil et du regard, même lorsque le champ semble libre pour la vue : « je ne fis rien avec assurance que regarder incessamment Léonore. Je crois qu’elle en fut importunée et que, pour me punir, elle eut toujours les yeux baissés. » (P. 102.)

Le problème de l’identité de Léonore

Le dispositif essaime ensuite dans la narration : l’identité de Léonore demeure jusqu’au bout mystérieuse ; fille d’un mariage clandestin, il faudrait qu’elle soit reconnue par son père. Cette reconnaissance n’est possible que par la présentation au père de son propre portrait, dont l’image prouvera la ressemblance avec sa fille, et dont la possession légitimera la filiation. Mais le portrait volé par la Rappinière (I, 18, 156 ; II, 15, 292), le père toujours parti plus loin, en Hollande d’abord, puis en Angleterre, retardent indéfiniment cette reconnaissance. La scène utopique de la présentation du portrait au père constitue l’horizon d’attente de la fiction : par elle, le système des visibilités pourrait se refermer sur lui-même, mettant fin au jeu des méconnaissances par la mise en abyme de la reconnaissance dans le portrait ; il n’y aurait plus qu’une image, qu’une filiation et qu’une loi, du père évidemment.

Garigues et Mlle de Léri : généralisation de la méconnaissance

Léonore est donc une autre Porcia, une autre Urgande la déconnue : elle tarde, elle échoue à se faire reconnaître ; elle tire son attrait de cette méconnaissance sans cesse reconduite. De la même façon, dans le récit des amours de Verville, la rencontre de Garigues et de Mlle de Léri, la sœur de Saldagne qu’on lui donne pour une « madame Madelon », est fondée sur la même méconnaissance. Garigues prévenu, annonce la schize à celle qui lui est donnée, de force, comme compagne pendant le rendez-vous clandestin de Verville et de Mlle de Saldagne dans le jardin de son frère :

« Il y a des filles dans Paris, interrompis-je, dont je serais ravi de porter les marques ; mais il y en a aussi que je ne voudrais pas seulement envisager, de peur d’avoir de mauvais songes. » (I, 15, 123.)

D’un côté, Garigues est prêt à porter les marques, c’est-à-dire les couleurs, les insignes de la femme qu’il aimerait, à se faire soi-même image de sa Dame, à s’abîmer dans la néantisation scopique, à figurer la schize par ces marques qu’il porterait ; de l’autre, il refuse de porter le regard jusqu’au visage de celle qui est peut-être laide, comme pour se prémunir d’une éventuelle vision de cauchemar, de la menace de l’abjection scopique, comme pour interposer l’écran d’une coupure protectrice. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de maintenir la méconnaissance, celle de soi sous les marques ou celle de l’autre sous le voile : au simulacre de « madame Madelon », Garigues opposera le simulacre du valet Bas-Breton dépêché en plein jour auprès des demoiselles, « ce gros sot », « notre lourdaud » (p. 124), faisant écran au visage invisible de Garigues, que redouble, dans le récit cadre, l’emplâtre sur le visage du Destin, censé le préserver de la fureur vengeresse de Saldagne.

III. La reconnaissance

La rencontre à Nevers

Alors que s’installe dans Le Roman comique une économie généralisée de la méconnaissance, qui n’est plus exactement celle du tumulte liminaire et de l’invisibilité désordonnée, mais maintient la visibilité dans un clivage qui interdit l’accomplissement du regard, la rencontre à Nevers de Garigues et de Léonore avec sa mère introduit un bouleversement qui n’est pas seulement de l’ordre de la péripétie narrative, mais engage l’ensemble de la sémiologie de la représentation romanesque.

Les deux femmes se promènent sur le « grand pont de pierre qui traverse la rivière de Loire » (I, 18, 147) ; Garigues arrive en sens inverse, se promenant également :

« Je les saluai sans les regarder en passant auprès d’elles et me promenai quelque temps sur le pont, songeant à ma malheureuse fortune et plus souvent à mon amour. J’étais assez bien vêtu, comme il est nécessaire de l’être à ceux de qui la condition ne peut faire excuser un méchant habit. » (P. 148.)

En apparence, c’est toujours la même méconnaissance visuelle qui préside à la rencontre. Mais l’éclat de la belle apparence à changé de côté : alors que Mlle de la Boissière, la mère de Léonore, est désormais ruinée et malade, Garigues a mis ses habits de lumière, faisant parade de sa figure pour suppléer à une condition défaillante, selon une stratégie qui préfigure celle de la Marianne de Marivaux. Garigues n’est pas ébloui ; absorbé en lui-même, il omet de regarder deux femmes qui ne font pas tableau sur le pont ; c’est lui au contraire qui est reconnu : « … j’entendis dire à demi haut : Pour moi, je croirais que ce fût lui s’il n’était pas mort. » (Ibid.) Peu importe cette fausse nouvelle de la mort du jeune homme durant la guerre de Parme : le fantôme de Garigues, le Garigues néantisé par le jeu scopique de la méconnaissance fait un instant écran avant de se dissiper devant l’apparition solaire de celui qui va devenir le Destin.

Le narrateur s’étend alors longuement sur la complaisance à son égard de Mlle de la Boissière aux abois. Le visage de Léonore est sa dernière carte : « l’état où elle se trouvait ne lui permettait pas […] de me faire mauvais visage » (p. 149) ; « la fille me parut avec un visage aussi triste que je l’avais trouvée gaie un moment auparavant » (ibid.) ; « je n’étais plus cet homme odieux à qui l’on avait refusé la porte dans Rome et pour qui Léonore n’était pas visible » (p. 150) ; « Léonore me parut ce jour-là habillée avec plus de soin » (p. 151). Exposée, Léonore fait l’objet d’une reconnaissance, qui ne règle pas la méconnaissance symbolique du père mais, sur le plan imaginaire, lève l’écran scénique, met un terme à la schize :

« Elle vint à m’aimer autant que je l’aimais ; et vous avez bien pu reconnaître, depuis le temps que vous vous voyez l’un et l’autre, que cet amour réciproque n’est point encore diminué. Quoi ! interrompit Angélique ; mademoiselle de l’Étoile est donc Léonore ? » (Ibid.)

La reconnaissance narrative met un terme à l’« on n’y voit rien » fictionnel. Elle fixe les figures, leur assigne positions et identités, mais par là même met un terme au jeu scénique, c’est-à-dire à la fois aux effets de la scène de roman dans le récit et, dans la fiction, au statut flottant de comédiens emprunté temporairement par les protagonistes.

Ragotin et Roquebrune tombent de cheval

Plus exactement, le passage de la méconnaissance à la reconnaissance achève la scène : il en fixe les règles, il en stabilise le jeu des visibilités. L’aventure, l’accident, l’occasion, la rencontre se feront désormais dans un espace autour duquel les spectateurs auront été disposés. Suppléant l’« on n’y voit rien » pré-scénique, le « donné à voir » servira la reconnaissance, pour un spectacle sans risque. L’instauration de cette nouvelle économie est très nette dans la double scène au cours de laquelle Ragotin se met en selle assis sur sa carabine, puis Roquebrune, accomplissant le même exercice avec la même maladresse, en perd ses chausses :

« L’accident de Ragotin n’avait fait rire personne, à cause de la peur qu’on avait eue qu’il ne se blessât ; mais celui de Roquebrune fut accompagné de grands éclats de risée que l’on fit dans les carrosses. » (I, 20, 164.)

Contrairement aux épisodes tumultueux du début du roman, cette double chute fait tableau en plein air et en public, « à la vue des carrosses qui s’étaient arrêtés pour le secourir ou plutôt pour en avoir le plaisir ». La scène s’ordonne donc naturellement, avec son espace restreint délimité par les carrosses arrêtés. La première fois, on craint réellement l’accident : il subsiste quelque chose de l’angoisse liée à l’invisibilité fictionnelle. La seconde fois, le spectacle est purement gratuit, et peut déclencher le rire général. Le dispositif est désormais rodé.

Liste des illustrations :

Fig. 1 : Jean Baptiste Oudry, La Rancune en brancard abbatu dans un bourbier, in Vingt-six scènes piquantes du Roman comique de Scarron, Paris, Desnos [1760?], gravure sur cuivre, Versailles, Bibliothèque municipale centrale, Rés. J-58

Fig. 2 : Pierre-Denis Martin, L’Enlèvement du curé de Domfront, 1720, huile sur toile, 86x116 cm, Le Mans, Musée de Tessé

Fig. 3 : Jean Baptiste Oudry, Ragotin est renversé dans la boue, in Vingt-six scènes piquantes du Roman comique de Scarron, Paris, Desnos [1760?], gravure sur cuivre, Versailles, Bibliothèque municipale centrale, Rés. J-58

Fig. 4 : Pierre-Denis Martin, Combat de nuit pour le mot de cocu, 1720, huile sur toile, 85x114 cm, Le Mans, Musée de Tessé

Fig. 5 : Jean-Baptiste Oudry, Combat dans l’hôtellerie pour le mot de cocu. La Rappinière met fin au combat, encre noire, lavis gris et noir, papier bleu, pierre noire, pinceau, signé et daté en bas à gauche « JB. Oudry 1727 », Paris, Musée du Louvre, RF1689

Fig. 6 : Pierre-Denis Martin, La Rappinière embroché par une chèvre et la Rancune renverse son pot sur son compagnon de lit, 1720, huile sur toile, 85x114 cm, Le Mans, Musée de Tessé

Fig. 7 : Jean-Baptiste Oudry, Le Destin tombe sur la Rappinière embroché par une chèvre, encre noire, lavis gris et noir, papier bleu, pierre noire, pinceau, signé et daté en bas à gauche « JB. Oudry 1727 », Paris, Musée du Louvre, RF1686

Fig. 8 : Contes et nouvelles de Marguerite de Valois, reine de Navarre, mis en beau langage accommodé au goût de ce temps […], Amsterdam, Georges Gallet, 1698, 1708, Versailles, Bibliothèque municipale centrale, F.A. in-8° E431e, gravure de Romeyn de Hooghe pour la 43e nouvelle.

Fig. 9 : Jean-Baptiste Joseph Pater, Ragotin à cheval avec sa carabine, 1729-1732, huile sur toile, 28,7x38,3 cm, Berlin, Nouveau Palais de Sans-Souci.

Fig. 10 : Jean-Baptiste Joseph Pater, Le Poète Roquebrune perd ses chausses, 1729-1732, huile sur toile, 28,7x38,3 cm, Berlin, Nouveau Palais de Sans-Souci.

Référence de l'article

Stéphane Lojkine, « On n’y voit rien : l’invisibilité fictionnelle à l’épreuve de la scène dans Le Roman comique », Fictions de la rencontre : Le Roman comique de Scrarron, dir. S. Lojkine et P. Ronzeaud, Presses de l’Université de Provence, « Textuelles », 2011, p. 157-170.

Fiction, illustration, peinture

Archive mise à jour depuis 2006

Fiction, illustration, peinture

La scène de roman

La scène de roman : introduction

Renaud dans le jardin d’Armide

Rastignac chez Mme de Restaud

Gilberte derrière les aubépines

La poignée de porte de tante Berthe

La double aporie du topos

Illustrer la fiction

Molière, une parole débordée

Marillier, l’appel du mièvre

On n'y voit rien

Illustrations de l'utopie au XVIIIe siècle

Le temps des images

Du conte au roman graphique

Déconstruire l’illustration

Régimes de la représentation dans la gravure d’illustration classique

Penser la fiction depuis la peinture

Une sémiologie du décalage : Loth à la scène

Introduction à la scène comme dispositif : Paolo et Francesca

La main tendue, le regard démasqué

De Silène molesté à la chair blanche des nymphes

Chambres de la représentation

L'intimité de Gertrude

Brutalités invisibles

Parodie et pastiche de Poe et de Conan Doyle dans Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux

Le dispositif de la chambre double dans Les Démons de Dostoïevski

Scène pour voir et chambre des brutalités

La Princesse de Clèves

L’invention de la scène dans le roman français

La canne des Indes

L'aveu

La princesse, la religieuse et l'idiot

Richardson

Entre scandale et leurre

Introduction aux Lettres angloises, ou histoire de miss Clarisse Harlove, par Samuel Richardson